Рождество Пресвятой Богородицы, как и Рождество Христово, — один из важных православных праздников. С этим торжеством связаны важные традиции, которые должен соблюдать каждый православный верующий.

21 сентября во многих храмах нашей страны будут проходить торжественные службы в честь Рождения Великой Божией Матери. Именно в этот день родилась Дева Мария, которая впоследствии подарила миру Спасителя — Иисуса Христа.

Рождество Богородицы традиционно отмечалось с размахом и считалось одним из крупнейших православных событий. Многие традиции праздника, которые чтили наши предки, сейчас забываются. Чтобы этого не произошло окончательно, эксперты сайта dailyhoro.ru собрали для вас наиболее важные из них.

История праздника

К сожалению, до нашего времени дошло мало сведений об истории дня Рождества Богородицы. Но известно, что праздник начали отмечать в начале 7 века. Богоматерь родилась во времена правления Великого Ирода, в маленьком городе недалеко от Иерусалима. В то время там проживала верующая бездетная пара — супруги Анна и Иоаким, которые каждый день молили Господа даровать им ребенка. Однажды к ним явился ангел, оповестивший о том, что Бог услышал их молитвы и послал семейной паре девочку, которую они назвали Марией.

Традиции праздника

Великий церковный праздник Рождества Богородицы связывали с народным праздником сбора урожая — Осенинами.

Рождество Пресвятой Богородицы, как и другие церковные праздники, имеет свои традиции. Испокон веков люди чтили и соблюдали их. Для верующих этот день обладал особой духовной силой.

Женщины и девушки 21 сентября шли рано утром на речку. Считалось, что если женщина умоется до восхода солнца, ее красота сохранится до старости. Если незамужняя девушка умоется до восхода, то в этот год будет сосватана.

Молодожены звали своих родителей в гости. Считалось, что родители должны в этот день давать советы по хозяйству невесте и жениху. Молодая жена готовила праздничный пирог и угощала гостей. Если пирог подгорал, то ее мужу вручали кнут, чтобы он наказал жену за испорченное блюдо. В свою очередь жених показывал, как он ведет хозяйство во дворе. Если в завершение праздника гости были довольны, они вручали подарки молодым и благодарили за гостеприимство.

Для женщин в этот праздник было обязательной традицией посещать церковь, чтобы поставить свечку Пресвятой Богородице. Свечку обматывали бумажкой, на которой заранее писали свои просьбы. Какие желания сгорят, те и будут исполнены. Если сгорали все желания, значит, все просьбы исполнятся.

Приметы на Рождество Богородицы

Помимо традиций, которые было необходимо соблюдать, с этим праздником было связано множество народных примет, большая часть которых касается погоды.

Чтобы узнать, насколько холодной будет зима, в этот день наблюдали за птицами. Если они летают низко и жмутся друг к другу, ожидали холодную зиму, если летали высоко в небе — теплую.

Если Рождественское утро туманное, значит, осенью погода будет дождливая, а если небо утром безоблачное, то следует ожидать сухой и холодной погоды.

Считалось, что в Рождество Богородицы Солнце и Месяц играют в прятки. С этого времени наступало осеннее равноденствие, когда длина дня оказывалась равной длине ночи. После день будет становиться короче.

Женщины, которые в Рождество не подадут просящим, могли не надеяться в ближайший год родить детей. Это связано с особой символикой праздника и значением Богородицы в православной культуре, которая всегда считалась покровительницей матерей и материнства.

Не только наши предки уделяли внимание важным церковным событиям, но и в настоящее время люди с уважением относятся к православным праздникам. В этот день в церквях и храмах вы можете увидеть много верующих людей, которые пришли помолиться, попросить у Святой Девы прощения, благословения и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких

https://sputnik-georgia.ru/20160920/Rozhdestvo-Presvjatoj-Bogorodici-istorija-tradicii-i-primeti-prazdnika-233264216.html

Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы праздника

Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы праздника

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии православные христиане празднуют 21 сентября. Это непереходящий праздник, то есть дата его… 20.09.2016, Sputnik Грузия

2016-09-20T18:41+0400

2016-09-20T18:41+0400

2016-09-21T16:31+0400

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23326/41/233264141_0:546:1365:1314_1920x0_80_0_0_6bcc1b0d35bd80549e05540a1b25aa95.jpg

Sputnik Грузия

media@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2016

Sputnik Грузия

media@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия

media@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23326/41/233264141_0:418:1365:1442_1920x0_80_0_0_fdc27652fe8d7bfd409507f9276218e9.jpg

Sputnik Грузия

media@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

новости, аналитика, грузия, обзоры, общество

новости, аналитика, грузия, обзоры, общество

Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы праздника

18:41 20.09.2016 (обновлено: 16:31 21.09.2016)

Подписаться на

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии православные христиане празднуют 21 сентября. Это непереходящий праздник, то есть дата его остается неизменной из года в год.

Рождество Пресвятой Богородицы церковь празднует, как день всемирной радости. В этот день в храмах проходят торжественные службы и все верующие славят прекрасный день, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.

В православной церкви с Рождества Богородицы начинается годичный круг 12 великих — двунадесятых праздников, посвященных Спасителю.

История

Согласно церковному преданию, Дева Мария родилась в галилейском городе Назарет. Родителями ее были праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Они вели праведную жизнь и мечтали о детях, но, по особому промыслу Божию, святая Анна долго была бесплодна, и это их очень огорчало.

Супругам приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бездетность считалось позором. На протяжении 50 лет их брака они горячо молились Богу о даровании им потомства, смиренно уповая на его волю.

В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять их от него.

Это очень опечалило старца. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, моля Господа о милости. Его праведная супруга узнав о поступке своего мужа, тоже стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка, обещая принести в дар Богу рожденное дитя.

И молитва святых супругов была услышана — им обоим явился ангел и возвестил о том, что родится у них дочь, которую благословит весь род человеческий.

И действительно у них родилась дочь, которую назвали Марией. Они всячески оберегали ее и воспитывали в любви к Господу. Она же отвечала своим родителям полной взаимностью, одаривая их своей благодатью.

Когда малышка достигла трехлетнего возраста, Анна и Иоаким отвели ее в храм Божий с тем, чтобы исполнить данное когда-то Господу обещание посвятить дарованного им ребенка на служение Создателю.

Святая Церковь справедливо называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от их дочери Девы Марии родился Иисус Христос.

Праздник

Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы встречаются на Востоке в V веке — в словах Прокла, архиепископа Константинопольского (439-446), а на Западе — в сакраментарии (требнике) папы Геласия (492–496).

В тоже время, палестинское предание повествует, что храм в честь Рождества Богородицы построила в Иерусалиме еще святая Елена — мать императора Константина Великого.

Официальное утверждение праздника в Византии, по наиболее распространенной версии, произошло в правление императора Маврикия — на рубеже VI и VII веков.

Несмотря на эти ранние упоминания, на Западе праздник стали широко отмечать лишь в XII-XIII веках. Лишь на Лионском Соборе 1245 года папа Иннокентий IV сделал октаву праздника обязательной для всей Западной церкви, а папа Григорий XI (1370–1378) установил для праздника бдение с постом и особую литургию.

Традиции и обряды

Церковные традиции и обычаи празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно переплелись с народными.

На Руси Рождество Божией Матери называли Аспосов день, в который встречали «матушку-осенину», то есть осень. Это был конец летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили ее помощи на год будущий.

В этот день начиналась луковая неделя – хозяйки убирали с грядок этот овощ. Кроме того, к Рождеству Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке – убирать ульи.

По традиции, в праздник люди ходили друг к другу в гости. На Рождество Богородицы поста нет, то есть верующим можно есть любую пищу, поэтому в этот день старались побогаче накрыть стол. Считалось, чем больше яств было на столе, тем богаче будет следующий урожай.

В этот же день считалось обязательным навестить молодых, кто недавно отпраздновал свадьбу. Считалось, что родители в этот день должны были поучать молодых, наставлять их на правильный путь, учить их избегать ошибок.

Молодые, в свою очередь, должны были рассказать о своем житье-бытье. Молодая жена собственноручно готовила пирог, которым потчевала гостей. Муж же должен был показывать гостям хозяйство. Если хозяйство было крепким, в доме чисто, быт налажен, молодой семье преподносили подарки.

Также не забывали попробовать и пирог, приготовленный молодой женой. Если пирог был удачен, жене дарили красивый платок. Если же пирог был сырым или пригорелым, мужу вручали кнут, которым он должен был поучить свою жену, а вот пирог приходилось есть ему одному.

Приметы

С этим днем было связано много народных примет. На Рождество Богородицы определяли, какая будет осень и какой зима. Если в этот день погода будет солнечной, то и осень предстоит теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет пасмурным — то и осенние холода придут с дождями.

Если с утра в этот день идет дождь, он может длиться еще 40 дней, а зима будет ранняя и очень холодная. Если утром 21 сентября на траве роса — ровно через месяц на земле будет иней. Если солнце быстро высушит росу, зима будет малоснежная, а если роса будет сохнуть до обеда, зимой можно ожидать обилия снега.

В народе говорили, если на Богородицу птицы поднимаются в небо, то осень еще далеко, а если жмутся к земле и ищут корм, то зима будет холодная и голодная.

Под утро смотрели и на звезды. Если звезды крупные и яркие, то скоро нужно ожидать холодных утренников, если звезды, напротив, тусклые — тепло продержится еще долго.

Если в этот день ветрено, зима будет малоснежная, с суровыми ветрами. Если с утра тепло, а после обеда стало холоднее, морозы ударят очень рано, а зимой будут очень сильные заморозки. Самые лютые морозы зимой выпадали на Крещение.

В давние времена женщины рано утром старались пойти на речку и встретить этот день у воды. Считалось, что если женщина умоется в этот день водой до восхода солнца, то она будет красива до самой старости. А если девушка умывалась до восхода солнца — быть ей в этом году просватанной.

Чтобы в доме все было благополучно, женщины шли утром в церковь и ставили Пресвятой Богородице свечки, которые были обмотаны бумажными цветами. На низ свечки надевали бумагу, на которой были написаны просьбы Пречистой Деве. Смотрели, с какой стороны обгорит бумага, ведь именно эта просьба и будет исполнена. Если же бумага сгорала полностью, значит, все просьбы были услышаны.

В этот день пекли специальные хлебцы, на которых выдавливались буквы «Р» и «Б», что означало «Рождество Богородицы». Такие хлебцы обязательно раздавали всем домашним, чтобы они приобщились к великому празднику.

Эти хлебцы клали под иконы и хранили до Рождества Иисуса Христа. Если кто-то в доме заболевал, брали кусочек такого хлебца, толкли его и добавляли в воду, которую давали выпить больному. Иногда хлебец просто давали съесть, а запить его больной должен был святой водой. Воду также святили и на Рождество Богородицы.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — первый двунадесятый (от славянского «дванадесять» — двенадцать) православный праздник церковного года. Первый он и по хронологии событий новозаветной истории, и по церковному календарю, который начинается с сентября и потому называется в богослужебных песнопениях «началом нашего спасения». Рождение Божией Матери явилось исполнением пророчеств о том, что вскоре придет на землю Христос, Спаситель мира. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается Церковью 21 сентября (8 сентября по старому стилю), является непереходящим и имеет 1 день предпразднества и 4 дня попразднества.

Содержание

- Рождество Пресвятой Богородицы. Событие праздника

- Рождество Пресвятой Богородицы в истории

- Богослужение на Рождество Пресвятой Богородицы

- Праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Народные традиции

- Рождество Богородицы. Иконы

- Храмы во имя Рождества Богородицы на Руси

- Храмы во имя Рождества Пресвятой Богородицы у старообрядцев

Рождество Пресвятой Богородицы. Событие праздника

Из Евангелия мы узнаем только основные, самые главные события жизни Богородицы, но там не сказано ни об обстоятельствах Ее рождения, ни о дальнейшей Ее жизни. Эти подробности доносит до нас церковное предание, то есть древние сказания, церковно-исторические сочинения, а также гимнографическое богослужебное наследие, то есть тексты церковной службы. Родителей Пресвятой Богородицы, Иоакима и Анну, Церковь называет «богоотцами». Иоаким был потомком царя Давыда, Анна происходила из рода первосвященника Аарона. Они вели жизнь праведную и благочестивую. Предание говорит о том, что для себя они оставляли только третью часть доходов — остальное раздавали нуждающимся и жертвовали на храм. Достигнув преклонных лет, супруги оставались бездетными. Следует сказать, что бесчадие считалось в еврейском народе наказанием за грехи, и потому Иоаким и Анна терпели несправедливые обвинения в тайных грехах. Но они не отчаивались, а надеялись на милость Божию и верили, что Господь и в старости может послать им дитя, как некогда Аврааму и Сарре.

В один из великих еврейских праздников Иоаким пришел в храм Иеросалимский, чтобы по закону Моисееву принести жертву Богу. Но первосвященник не принял даров Иоакима, обвиняя его в грехах, за которые Господь наказывает бесчадием. Опечаленный Иоаким не вернулся домой, а пошел в пустыню, где паслись его стада. Анна, узнав о том, что произошло в храме, также опечалилась. Однако они не роптали на Господа, а горячо молились, прося у Него милости. Их молитва была услышана Господом. По преданию, Иоакиму в пустыне, а Анне в саду было явление Ангела с радостной вестью, что у них родится дочь. Оба тотчас же пошли в Иеросалим и встретились у Золотых ворот. В положенное время у них родилась дочь, Которую назвали Марией. Иоаким и Анна с радостью благодарили Господа и обещали посвятить свое чадо служению Богу. Дата Рождества Богородицы отстоит ровно на 9 месяцев от даты православного праздника Зачатия святой Анны (22 декабря).

Рождество Пресвятой Богородицы в истории

Одно из первых упоминаний о празднике Рождества Пресвятой Богородицы встречается в V веке в словах святого Прокла, архиепископа Константинопольского (439–446). У иаковитов и несториан, отделившихся от Православной Церкви в V веке, также 8 сентября есть праздник под названием «Рождество Владычицы Марии». В VII–VIII веках в Греческой Церкви праздник уже отмечается с большой торжественностью. Официальное утверждение этого праздника в Византийской империи приписывают императору Маврикию.

Библиотека Русской веры

Поучение на Рожество Пресвятой Богородицы. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Богослужение на Рождество Пресвятой Богородицы

В службу праздника входят творения преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век) — первый канон; святителя Андрея Критского (VII век) — второй канон; Германа, патриарха Константинопольского (VIII век) — стихеры на стиховне; Анатолия, епископа Солунского (IX век) — некоторые стихиры на литии; Стефана и Сергия Святоградцев (IX век) — стихеры на «Господи воззвах» и некоторые на литии и стиховне. В стихерах празднику Рождества Богородицы содержится вероучительная мысль, что в лице Девы Марии Господь приготовил Себе земной Престол и Царский чертог; что Матерь Божия Своим величием превосходит всех жен, потому что от Нее родился Сын Божий; что, разрешив неплодие родителей Матери Божией, Господь может разрешить и наше духовное неплодие, т.е. дать нам силу делать добро. В то же время в тех же стихерах все люди и ветхозаветные и новозаветные (присутствующие в храме) приглашаются возрадоваться и прославить Матерь Божию, потому что через Нее небо соединилось с землею, ад посрамился, двери рая, т.е. Царства Небесного, снова открылись людям, мы обновились и «обожились», т.е. сделались причастными Божией благодати.

В паремиях, читаемых в праздник Рождества Богородицы, в первой (Быт. XXVIII, 10–17) говорится о видении Иаковом лестницы, которая прообразовала собой Божию Матерь, соединившую небо с землею; во второй паремии (Иез. XLIII, 27; XLIV, 1–4) содержится пророчество Иезекииля, назвавшего Матерь Божию вратами, чрез которые прошел Святой Старейшина и Святой Домостроитель; в третьей (Притч. IX, 1–11) говорится о Доме, уготованном для себя Ипостасной Премудростью, т.е. Исусом Христом (Дом этот, построенный Премудростью — Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, в которую вселился Господь).

Библиотека Русской веры

Канон Рожеству Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

Мысли канона празднику близки к мыслям стихер. В Апостоле (Филипп. II, 5–11) говорится о самоуничижении и смирении Сына Божия, принявшего зрак раба, смирившего Себя до смерти крестной, и за это препрославленного выше всякого имени. В Евангелии (Луки X, 38-42. XI, 27–28) говорится о пребывании Христа в доме у Марфы и Марии. Самое древнее песнопение праздника, составленное, вероятно в V–VII веках, — это тропарь.

Церковно-славянский текст:

Ржcтво2 твоE, бцdе дв7о, рaдость возвэсти2 всeй вселeннэй. и3з8 тебE бо восіS сlнце прaвдэ хrт0съ бGъ нaшъ, ра€руши1въ клsтву, дaстъ блгcвeніе. и3 ўпраздни1въ смeрть, даровA нaмъ жив0тъ вёчныи.

Русский текст:

Рождение твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной: потому что из Тебя воссияло Солнце Правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Їwаки1мъ и3 ѓнна поношeніz безчaдства, и3 адaмъ и3 є4вва. t тли2 смeртныz свободи1стасz, пречcтаz с™hмъ ржcтв0мъ твои1мъ. то2 прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, вины2 грэх0вныz и3збaвльшесz вопію1ще ти, непл0ды раждaетъ бцdу и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.

Русский текст:

Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Евва — от смерной гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Народные традиции

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы именуется также «Малая Пречистая», «Аспосов день». По народному преданию, время, ближайшее к этому дню, называли Оспожники, Спожинки или Госпожинки. Размах праздничных гуляний зависел от того, каким выдался урожай в новом году. При хорошем урожае Госпожинки праздновали в течение целой недели: чем урожайнее лето, тем дольше праздник. Деревенское «пировство», приуроченное к празднествам церковного цикла, проходило в период от Успения Богородицы и до Покрова. Пир разворачивался по всем законам гостеприимства: варили пиво согласно количеству гостей, резали овцу или барана, готовили яства из говядины, голову и ноги быка использовали для студня, доставали рыбу из кулебяки, а также, несмотря на то, что праздничный день был скоромным, пекли пирог из домашней пшеничной муки с примесью купленной крупчатки. За день или за два до праздника дети созывали родственников на пир, отдавая предпочтение тем, кто готов оплатить угощение на своем празднике. Исключение делалось для зятьев, особенно молодых: ни тесть, ни теща не обходили их приглашением, даже если сами не рассчитывали на ответное. Было очень важно, чтобы между зятьями и свекром и свекровью дочери существовали добрые отношения, как в пословице: «Не для зятя-собаки, а для милого дитяти».

Сват и сватья у тестя и тещи их сына были самыми важными гостями, которые и садились за стол в передний угол, под самые образа. Более широким и разнообразным деревенское веселье было в той местности, где были храмы в честь Рождества Богородицы, тогда в этих селениях проходили различные ярмарки, приуроченные к празднику.

Рождество Богородицы. Иконы

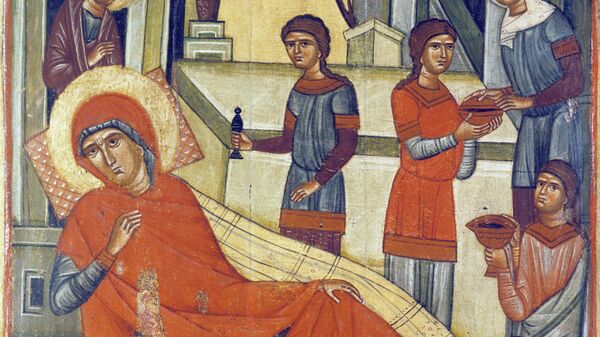

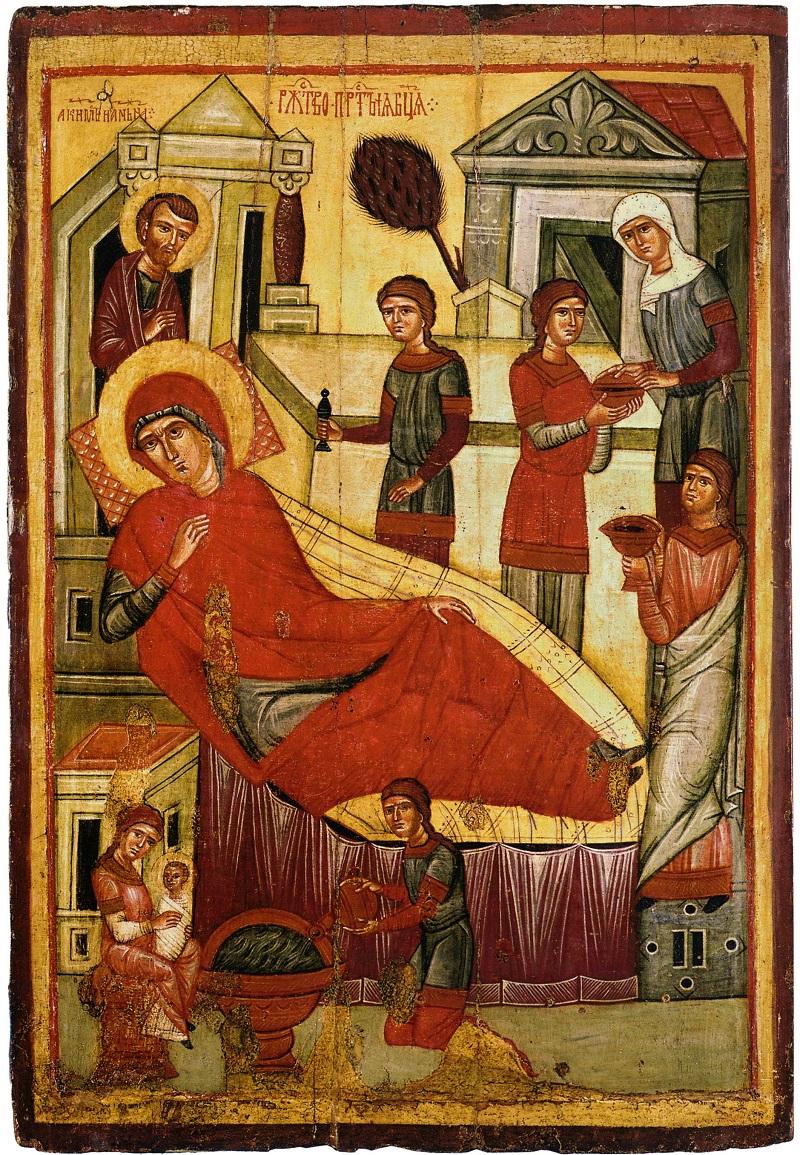

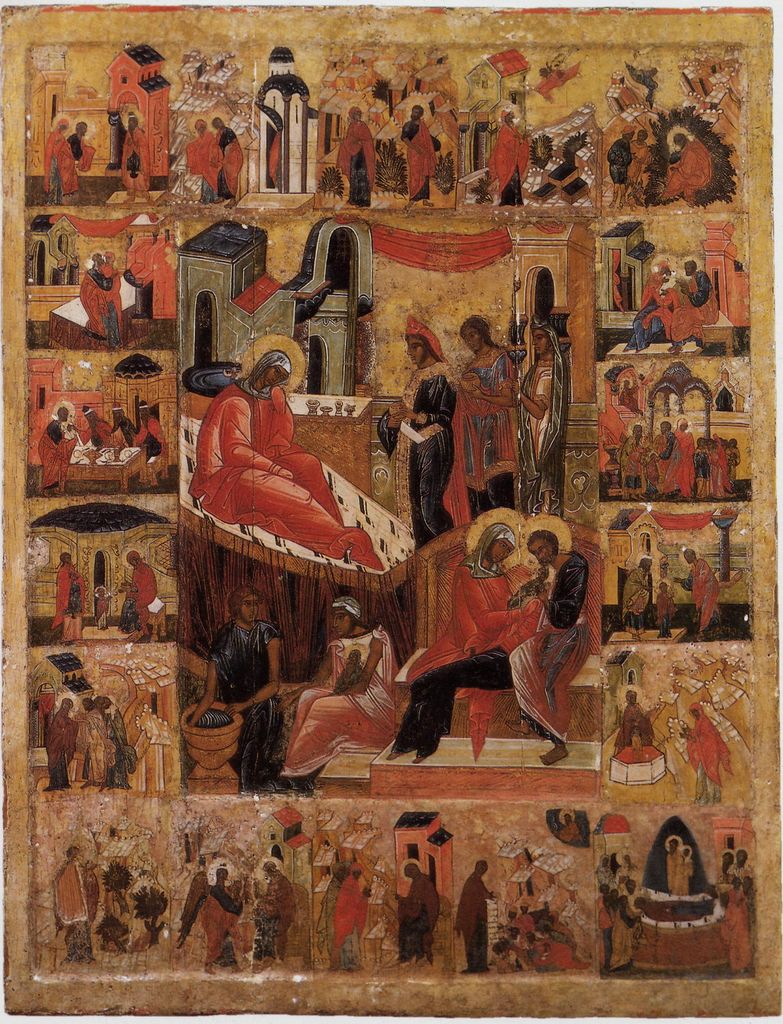

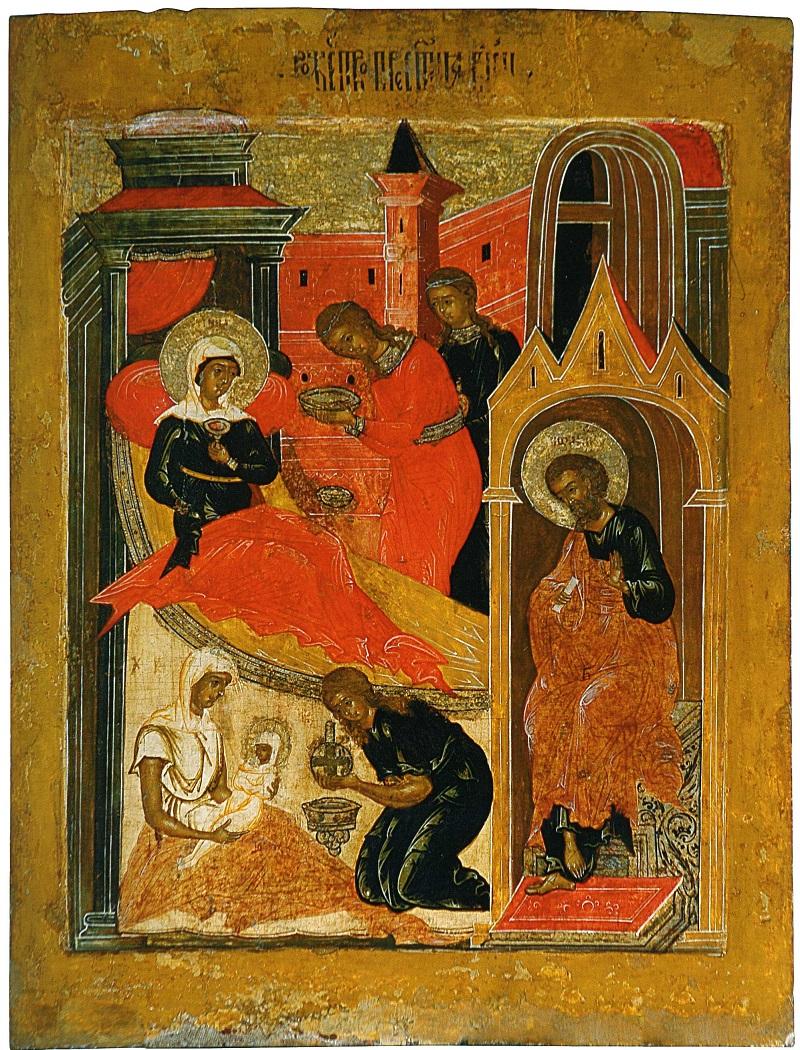

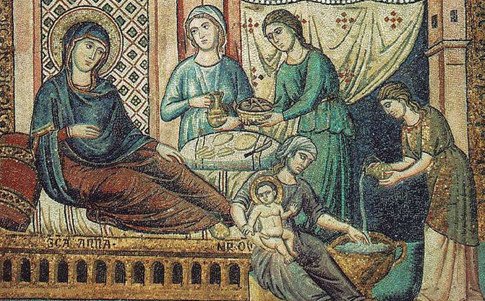

Древнейшие изображения праздника Рождества Богородицы известны с VI века и получают широкое распространение в византийском и русском искусстве в XI–ХII веках. К этому времени восходят основные элементы иконографии: Анна в красном мафории на высоком ложе, поддерживаемая служанкой; справа или слева внизу — сцена омовения младенца. К Анне подходят три женщины с дарами. Из окна палаты выглядывает отец Богоматери, праведный Иоаким.

Храмы во имя Рождества Богородицы на Руси

Храмы и монастыри в честь Рождества Богородицы строились в XII–XIV веках по всей Руси. Покровительство Богородицы в освобождении русских земель от татаро-монгольского ига было отражено в массовом строительстве храмов, посвященных богородичным праздникам.

Рождеству Богородицы был посвящен собор Бобренева монастыря (1381) близ Коломны и надвратная церковь Андроникова монастыря.

Вдовой великого князя Димитрия Донского княгиней Евфросинией в 1392 году в Московском Кремле был основан Вознесенский монастырь и возведена белокаменная церковь в честь Рождества Богородицы в традициях владимиро-суздальского зодчества. Церковь была расписана в 1395 году выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен Боголюбский монастырь во Владимирской области. Монастырь был основан в XII в., а главный храм построен в период между 1158 и 1751 гг. Богородицерождественский собор украшали резные рельефы и фрески, медь и позолота, керамические полы и оконные витражи. Круглые, раскрашенные под мрамор колонны, поддерживали своды. Древний собор разрушился от ветхости и неумелых переделок и в XVIII в. был заменен новым. Над лестничной башней надстроили шатер колокольни. Место княжеских покоев занял келейный корпус. В XIX в. древние ворота с надвратной церковью сменила Успенская надвратная церковь с колокольней, тогда же построили и огромный пятиглавый собор. 3 июня 1923 года монастырь был закрыт, а в 1991 году началось возрождение обители.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен Ферапонтов монастырь в с. Ферапонтово Вологодской области. Собор Рождества Богородицы был построен в 1490 году. Его объем, поставленный на высоком подклете, завершается тремя ярусами кокошников и небольшим изящным барабаном. Фасады вверху орнаментированы поясами из балясин и керамических плит с растительным орнаментом, внизу — поясом с тератологическим (звериным) и растительным орнаментом, являющимся реминисценцией резьбы по белому камню владимирского зодчества. Три перспективных портала вытесаны из белого известняка. Внутри собор разделен четырьмя квадратными столпами на три нефа с повышенными арками под барабаном. В 1924 году Богородицерождественский Ферапонтов монастырь был закрыт. С 1975 года монастырь использовался как музей. В 2018 году Синод постановил возобновить иноческую жизнь в обители.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен монастырь в Москве. Богородицерождественский собор был построен в 1501-1505 гг. Здание собора сильно пострадало от пожара 1547 года, но к 1550 году было полностью восстановлено. Четырехстолпный трехапсидный храм имеет одну главу. Нижний объем кубический. Угловые части перекрыты крестовыми сводами и понижены по отношению к центральной части, крестообразной в плане. Ступенчатые подпружные арки несут высокий барабан с шлемовидной главой. Завершение имеет пирамидальный вид. Под барабаном — два ряда кокошников. В 1676-87 гг. разобрали звонницу собора и взамен ее пристроили с юго-запада шатровую колокольню. К концу XVIII в. Богородицерождественский собор был перестроен: южную пристройку удлинили вдоль всего южного фасада, а с севера возвели на всю длину фасада еще один объем, служивший крытой папертью. В 1835 г. шатровая колокольня собора пострадала от удара молнии и была разобрана. Богородицерождественский монастырь был закрыт в 1921 г. В 1960-64 гг. собор монастыря был частично отреставрирован; при реставрации ему возвращен первоначальный вид. В 1991 г. здания монастыря возвращены РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен Пафнутиев Боровский монастырь в п/о Роща Калужской области. Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь был основан в 1444 г. преподобным Пафнутием Боровским. Первоначально здесь была срублена небольшая деревянная церковь Рождества Богородицы, на месте которой вскоре был построен небольшой белокаменный храм. В начале XVI в. были возведены оборонительные укрепления. В 1511 г. была сооружена каменная трапезная, а в восьмидесятых годах этого же столетия на месте церкви был возведен собор. В 1610 г. Боровский монастырь был осажден войсками Лжедмитрия II. Предательство двух воевод позволило «тушинскому вору» войти в крепость. В страшном побоище на территории самого монастыря погибли 12000 человек. Монастырь был сожжен, сгорели и все документы его ранней истории. После окончания Смуты многое было восстановлено, были возведены новые башни и храмы. В середине XVII в. была построена колокольня. В середине XVII веке в Пафнутиевом монастыре в разное время дважды находился в заточении протопоп Аввакум и боярыня Морозова, которая умерла там голодной смертью в земляной яме. В 1923 г. на территории монастыря разместили исправительную колонию, затем сельхозтехникум. С 1960 г. велись реставрационные работы. Вновь Пафнутиев монастырь был передан Церкви в 1991 г.

В честь Рождества Богородицы освящена церковь в Волоколамске Московской области. Церковь служила собором Возьмищенского монастыря, известного с XV в. и упраздненного в 1764 г. Здание церкви построено в 1535 г. Кирпичный четырехстолпный храм первоначально был трехглавым. Два восточных барабана были разобраны в 1792 г., когда позакомарное покрытие переделывалось на четырехскатную кровлю. Стены расчленены лопатками на три неравных прясла, завершенные полукруглыми закомарами. В средних закомарах помещены круглые киоты. Стены посередине высоты опоясывает карниз, переходящий в карниз апсид. Из трех порталов сохранился северный перспективный портал с килевидным архивольтом, керамическими капителями и дыньками. Барабан завершен шлемовидной главой с ажурным крестом XVII в. Штукатурный декор барабана относится к середине XIX в. Трехъярусная колокольня и двухпридельная трапезная были сооружены в 1850 г. В годы советской власти храм оставался действующим. Лишь во время Великой Отечественной войны богослужения были ненадолго прерваны, но вскоре возобновлены.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящена Медведева пустынь в Дмитровском районе Московской области. Первая постройка деревянного храма в Медведевой пустыни относится к 1360 г. В 1547 г. было начато строительство каменного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Медведевой пустыни. Небольшой кирпичный четырехстолпный одноглавый храм с тремя равновеликими апсидами принадлежит к крестово-купольному типу. Гладкие плоскости фасадов расчленены лопатками на три равные прясла и украшены в основании полукруглых закомар терракотовым орнаментальным фризом. Невысокие щелевидные окна расположены в разбежку в двух уровнях. Входы в собор акцентированы перспективными килевидными порталами. Покрытие храма претерпело значительные изменения. Первоначально собор завершался, помимо закомар, двумя рядами кокошников, расположенных параллельно фасадным плоскостям. Их квадратные постаменты скрыты поздней четырехскатной кровлей. Кирпичный световой барабан и луковичная глава — новые. В XVI веке также была выстроена трехъярусная колокольня, перестроенная в 1871 году. В это же время из соседнего с. Дулова в Медведеву пустынь была перевезена Спасская церковь. В XIX веке храм Рождества Пресвятой Богородицы был реконструирован. В 1937 году Медведева Богородице-Рождественская Пустынь была закрыта, а ее имущество разграблено. В 1999 году храм Рождества Пресвятой Богородицы был передан РПЦ. Действующий храмовый комплекс медленно возрождается.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Лужецкий Ферапонтов монастырь в г. Можайске Московской области, основанный в 1408 году. Собор Рождества Пресвятой Богородицы был возведен в первой половине XVI века. Перестраивался в середине XVIII века, галереи, окружающие собор, разобраны. В 1960-х годах XX столетия реставрировался. В 1922 году монастырь был официально закрыт и разорен. В 1994 году был возвращен РПЦ. В Богородицерождественском соборе почивают мощи преподобного Ферапонта Белозерского.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Саввино-Сторожевский монастырь в г. Звенигороде Московской области. Монастырь был основан в 1398 году, а крестовокупольный четырехстолпный одноглавый собор сооружен из в 1405 г. Фасады, верх апсид и барабана декорированы поясами белокаменной резьбы. Порталы перспективные с килевидным верхом. Завершение с тремя ярусами закомар в XVIII-XIX вв. было заменено четырехскатной кровлей. Луковичная глава относится к XVII в. В середине 1919 г. монастырь был закрыт, а в 1990-х гг. возвращен РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Антониев монастырь в Великом Новгороде. Монастырь был основан в 1106 году. Первая Новгородская летопись отмечает закладку собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в 1117 году, а в 1119 году говорит о завершении строительства. Здание представляло собой трехнефный одноглавый храм с круглой лестничной башней. До наших дней собор дошел с переделками и перестройками. Вместо узких с полуциркульным завершением окон были пробиты широкие. Над сводчатым покрытием была устроена шатровая железная кровля. Главки получили характерную для позднего времени луковичную форму. Галереи паперти, окружающие собор, также были пристроены позднее. В композиции здания интересно ассиметричное расположение трех глав, одна из которых венчает выдвинутую из общего объема круглую башню. В этой башне заключена лестница, ведущая на «полати» — современные хоры собора. В 1920 году Антониев монастырь был упразднен. Сегодня монастырские постройки входят в состав Новгородского музея-заповедника. На территории монастыря расположен ряд факультетов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Десятинный монастырь в Великом Новгороде. Первое упоминание о монастыре датируется 1327 г. Каменная Богородицерождественская церковь была выстроена в 1397 г. Первоначально это был четырехстолпный однокупольный одноапсидный храм. С 1918 года в Десятинном монастыре расположилось Новгородское ГубЧК и Новгородский отдел ОГПУ. Подвал Рождественского собора был приспособлен под камеры для арестованных, настоятельский корпус — под клуб чекистов. В 1929 году была снесена кладбищенская церковь Всех Святых и уничтожено монастырское кладбище. Собор Рождества Богородицы получил серьезные повреждения во время Великой Отечественной войны, однако сохранил купол и местами разрушенные стены. В середине 1950 годов он был снесен и разобран на кирпич. Монастырь сохранился фрагментарно. Кроме монастырской колокольни сохранились корпуса монастырских помещений и руины храма Рождества Богородицы.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящена церковь в Перынском скиту под Великим Новгородом. Перынский Рождества Богородицы мужской скит — монастырь, располагавшийся в новгородском урочище Перынь и действовавший с XIV века по 1764 год. В летописях упоминается впервые под 1386 годом, когда монастырь сожгли новгородцы. На Перыни в 995 году построили деревянную церковь Рождества Богородицы, которая простояла около двухсот лет; о ней практически ничего не известно. Тогда же, вероятно, был основан монастырь, хотя впервые в летописи он упомянут в 1386 году в списке монастырей. Каменная постройка церкви в честь Рождества Богородицы датируется 30-ми годами XIII века. Церковь имеет трехлопастное покрытие, фрагменты фресковой росписи в притолоках окопных проемов барабана. Чуть сужающиеся кверху стены, лопатки, окна, барабан церкви усиливают эффект легкости и устремленности ввысь. Внутрь здания ведут три просторных входа. Они и широко расставленные стройные подкупольные столбы способствуют тому, что и при малых размерах церковь производит впечатление просторного, высокого сооружения. Основу дошедшего до нас здания составляет кладка домонгольского времени — сочетание известняка и тонкого кирпича-плинфы, положенных на известковом растворе, с примесью кирпичной крошки (цемянки). Крест, венчающий церковь, — так называемый «крест накупольный с полумесяцем», типичной для домонгольского периода формы, которая происходит от «креста расцветшего», или «креста виноградной лозы». В настоящее время памятник реставрирован в первоначальном виде.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Снетогорский монастырь в Пскове. Впервые монастырь упоминается в псковской летописи конца XIII века, согласно которой 4 марта 1299 года уже существовавшая к тому времени обитель была сожжена при нападении на Псков ливонских рыцарей. В XIV-XV веках Снетогорский монастырь становится главным духовным и монашеским центром Пскова. Главная святыня монастыря, собор Рождества Пресвятой Богородицы, был построен в 1311 году. Внутреннее пространство собора решено в форме равноконечного креста с примыкающими к нему по углам меньшими по высоте объемами. В соответствии с внутренним устройством интерьера боковые фасады храма асимметричны. Их восточные прясла оформлены высокими арками, соответствующими высоте ветвей креста. Здесь расположены боковые порталы храма, над ними помещены предназначенные для росписи ниши-киоты и окна. Западные прясла снизу оформлены невысокими арками-нишами, соответствующими нижнему ярусу западных угловых помещений. Восточный фасад с тремя апсидами в основном сохранил свои первоначальные формы. Западный фасад, первоначально завершавшийся тремя закомарами, в настоящее время закрыт возникшими в последующие столетия пристройками к храму. Собор завершен поставленным по центру внутреннего креста куполом, барабан которого снаружи оформлен необычным поясом из стрельчатых арок, восстановленным при реставрации. В XV веке барабан купола был повышен, а арочный пояс заменен лентами бегунца и поребрика. Форма кровли неоднократно менялась в ходе истории собора. Первоначально храм был покрыт тесом по форме закомар, а глава купола деревянным лемехом-чешуей. В XVI столетии поверх полукруглых закомар были надложены треугольные щипцы, глава купола сделана луковичной. После 1920 года началось разорение монастыря. Территорию монастыря занял дом отдыха. В 1934 году была частично разрушена Вознесенская церковь-колокольня. Во время Великой Отечественной войны здесь расположился штаб группы армий «Север». Территория и здания монастыря были благоустроены для проживания немецких офицеров. При этом в Никольской церкви был устроен зал собраний, в соборе винный склад и тир, в руинах Вознесенской церкви гараж. В послевоенный период продолжил свое существование дом отдыха и детский санаторий. В 1993 здания Снетогорского монастыря были переданы Псковской епархии РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Солотчинский монастырь в пос. Солотча Рязанской области. Обитель была основана в 1390 году. В 1570-1580-х годах монастырь считался одним из главнейших на Руси. В 1618 году Солотчинский монастырь подвергся опустошительному нападению войск польского королевича Владислава и запорожского гетмана Петра Сагайдачного. Новый расцвет монастыря пришелся на конец XVII века. В 1917 году монастырь был закрыт советской властью, в нем находилась колония для несовершеннолетних преступников. Впоследствии архитектурный комплекс монастыря вошел в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В 1960-х годах началась реставрация зданий.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Палеостровский монастырь на о. Палей Республики Карелия. Палеостровский Рождественский Богородицкий монастырь был основан в XV веке. В XVII веке монастырь стал местом заключения епископа Павла Коломенского. В монастырь после раскола Русской Церкви бежали старообрядцы, находя немало сочувствующих. В 1928 году Палеостровский монастырь был разрушен, храм Рождества Богородицы официально закрыт. На острове была создана колония для малолетних преступников. В настоящее время монастырь возрождается.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящена Коренная пустынь в пос. Свобода Курской области. Основана в 1597 году, в том месте, где при корне дерева явилась чудотворная икона Знамения Божией Матери, именуемая Коренною, или Курскою. В смутные времена Коренная пустынь была разрушена до основания. С 1618 по 1764 годы пустынь была приписана к Курскому Знаменскому монастырю. В 1792 году в ней было устроено общежитие. После революции обитель была заграблена и закрыта. Храм Рождества Пресвятой Богородицы был взорван, купол колокольни снесен, а на ней устроена смотровая площадка для отдыхающих в доме отдыха, каковым стала Коренная пустынь. В 1989 году пустынь передана РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящена Софрониево-Молчанская Печерская пустынь в с. Новая Слобода Сумской области Украины. Согласно преданию, осенью 1405 года на Чудной горе, над болотом Молче, появилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Местные жители сразу же заметили святыню. На месте чудесной находки люди поставили небольшую деревянную церковь Пресвятой Богородицы. Со временем у нее начали селиться иноки, сооружая неподалеку пещеры на склонах холмов для проживания и постоянных молитв. Впоследствии здесь и возник небольшой монастырь. Его назвали Молчанской Рождества Богородицы пустынью. В XVI веке пустынь разрослась и превратилась в большой монастырь-острог, поэтому монахи, которые в нем проживали, приобрели несколько «осадных дворов», где поставили церковь святых Флора и Лавра и в 1580-х годах возвели в остроге храм Рождества Богородицы. В 1605 году Софрониевский монастырь был разграблен войском Лжедмитрия I, направлявшегося в Москву. XVII и XVIII века были периодом расцвета Софрониевской пустыни. Уже в начале 1920-х годов советская власть закрыла Софрониевский монастырь. В первые послевоенные годы руины, оставшиеся от Софрониевского монастыря, начали разбирать на кирпич для свинарников, колхозных зданий и промышленных объектов. Так, бульдозерами сравняли с землей храм Рождества Пресвятой Богородицы, а на его месте появился участок для выпаса колхозного скота. Возрождение обители началось с 1999 года.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящен Молчанский монастырь в г. Путивль Украины. История основания Молчанского монастыря тесно связана с Софрониевой пустынью. В 1592 году Молчанская пустынь была сожжена татарами, а в 1593 году все иноки переселились в Путивль, где было несколько «осадочных дворов» и превратили монастырский двор на новый Молчанский монастырь. В течение 1602-1604 годов было построено каменные укрепления и обитель стала настоящим оборонительным форпостом. Монастырь служил мощной крепостью, в которой неоднократно находили себе прикрытие монахи монастыря и местные жители. С 18 ноября 1604 по 26 мая 1605 года Лжедмитрий I использовал монастырь как свою резиденцию. Именно в это время был построен собор Рождества Богородицы и другие сооружения. Поскольку собор возводился посреди тесного крепостного двора, застроенного со всех сторон, пришлось объединить в его здании амбар — в подвале и в подклете, трапезную и кухню — в подклете, собор и теплую церковь — на втором ярусе, боевую камеру с бойницами — на третьем ярусе, над алтарем. В архитектурном плане здания есть три неординарные особенности: алтарь в виде квадратной башни, а не полукруглой апсиды; камера оборонного назначения на третьем ярусе алтаря увенчана шатром; перекрытия подклетка нефа системой крестовых сводов со столбом посередине. В 1605 году Молчанская пустынь была приписана к Путивльскому Молча′нскому монастырю, а на ее территории устроена монастырская пасека. Во время гражданской войны Смутного времени в монастыре возник пожар, в результате которого здание сильно пострадало. В 1653 году разрушенный монастырь был восстановлен. Чтобы избежать путаницы, монастырь в Путивле стал именоваться Большим Молчанским, а восстановленный над болотом Молча, — Малой Молчанской пустынью. Последний с конца XVII века стали называть Софрониева пустынь, или Софрониевский монастырь. С конца XVII века монастырь, как и сам город Путивль, начал постепенно приходить в упадок. В послереволюционный период обитель закрыли, а монахов разогнали. С 1930-х годы территорию и сооружения монастыря занимали детский дом, профтехучилище, военный завод. С 1960 года в монастыре велись реставрационные работы, а уже через 17 лет здесь был создан Государственный историко-культурный заповедник. В 1991 году монастырь был передан УПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы освящена церковь в Юрьево (Великий Новгород, МДЗ «Витославицы»). Богородицерождественская церковь была построена в период между приблизительно 1530 и 1540 гг. Церковь была перевезена из д. Передки. Кресчатая, трехалтарная, стоит на высоком подклете и увенчана высоким венчатым шатром. С пяти сторон: северной, северо-западной, западной, юго-западной и южной церковь опоясывает открытая наружу галерея, покоящаяся на кронштейнах-помочах — выпущенных бревнах из основного сруба. Северо-западная и юго-западная стороны галереи не повторяют контуры стен церкви, а спрямлены. На западе перед галереей устроено крыльцо. Ветви срубного креста перекрыты двухскатными крышами, боковые алтари и галерея — односкатными. Яркая особенность церкви: боковые стены креста в ее плане не параллельны, как обычно делалось в таких случаях, а резко отодвинуты от середины помещения наружу.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящен собор в Суздале Владимирской области, построенный в период между 1222 и 1225 гг. В 1237 г., при нашествии на Суздаль орды Батыевой, собор Богородицы был разграблен. Позднее восстановлен. 25 марта 1577 г. в Суздале произошел большой пожар, от которого сильно пострадал и собор. В 1635-36 гг., после нашествия поляков, собор был вновь отреставрирован. В 1719 г. в Суздале произошел большой пожар, уничтоживший почти все церкви и дома обывателей. Пострадал и собор в этом пожаре: крыша и главы, сделанные из олова, растопились и верхний ярус в соборе обрушился. Затем собор был возобновлен. В советские годы не действовал. В 1991 году в соборе прошли богослужения.

В честь Рождества Богородицы освящена церковь в Московском Кремле. Церковь была построена на территории Кремля в 1393-1394 гг. на месте древней деревянной церкви Воскрешения праведного Лазаря. Церковь Рождества Богородицы находилась на женской половине Кремля и являлась домовой церковью великих княгинь. Во время пожара 1479 года верх церкви обрушился, его пришлось восстанавливать. В 1514 году была перестроена и церковь Рождества Богородицы на Сенях. В 1681-1684 гг. церковь Рождества Богородицы на Сенях снова была практически полностью перестроена. Новая церковь была одноглавой, с запада располагалась трапезная. В последующем церковь Рождества Богородицы на Сенях реставрировали в 1923-1928 годах и в 1949-1952 годах. До нашего времени сохранилось древнее белокаменное четырехапсидное здание с главным порталом, а также достроенные позже элементы храма.

В честь Рождества Богородицы освящена церковь в Старом Симонове в Москве, построенная в 1509 г. на месте деревянного храма, который был первоначально возведен в 1370 г. Храм является частью существовавшего на этом месте первоначального Симонова монастыря. В XVII в. монастырь упразднен, храм стал приходским. В 1927 г. церковь закрыта. В 1930-х гг. обезглавлена. В здании разместилась компрессорная станция завода «Динамо». В 1932 г. была снесена колокольня. В 1980-х гг. церковь передана Историческому музею. В 1989 г. возвращена РПЦ.

В честь Рождества Богородицы освящена церковь в Путинках в Москве. Деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы известна с 1625 г. В 1648 г. деревянная церковь сгорела и затем была построена в камне. Храм представляет собой узкий, вытянутый поперечно двухсветный четверик, завершенный тремя шатрами. Звонница восьмигранная, шатровая, расположенная между приделом и храмом, стоит на сводах трапезной. Композицию дополняет крупное шатровое крыльцо на западном фасаде трапезной, вынесенное на Малую Дмитровку. В оформлении фасадов церкви использованы стрельчатые кокошники, колончатые килевидные наличники и сложные раскрепованные карнизы, характерные для XVI века. После закрытия храма в 1938 г. в нем долгое время располагались конторы, затем репетиционный зал московской дирекции «Цирк на сцене». Постепенно здание храма пришло в критическое состояние, и в 1959-1960 гг. была проведена его комплексная реставрация. В 1990 г. храм был возвращен РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в д. Мурованка Республики Беларусь. Храм-крепость был возведен в 1524 году в готическом стиле. По архитектуре представляет собой четырехстолпное одноэтажное строение с высокой двускатной крышей. Монументальная каменная постройка по углам закреплена цилиндрическими оборонительными башнями. Башни органически связаны с корпусом. В разные времена храм служил не только местом для совершения богослужений, но и защитой крестьян от разорительных набегов. В 1656 году церковь была сильно повреждена, а в 1706 году обстреляна шведами во время Северной войны. В 1928 году церковь польскими властями была переоборудована под костел и передана местной католической общине. В августе 1993 году церковь была возвращена общине РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен собор в Муроме Владимирской области, построенный в период между приблизительно 1549 и приблизительно 1557 гг. Первоначально каменный собор был увенчан тремя главами, в середине XVII века собор был отремонтирован и увенчан уже пятью главами. В Петропавловском приделе собора почивали мощи муромских чудотворцев Петра и Февронии. В 1934 году «с согласия» общины верующих собор был сдан в аренду одному из расквартированных в городе полков. С середины 1930-х годов соборная площадь была превращена в футбольное поле, а колокольня стала пожарной каланчой и раздевалкой для игроков. В 1939 году по постановлению Городского Совета приступили к слому собора и церкви около колокольни. Собор был разобран перед Великой Отечественной войной, а колокольня — восемь лет спустя.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Спиридона Тримифийского, что на Козьем болоте в Москве. Храм известен с 1627 года. В 1633-1639 годах храм был отстроен в камне и в народе назывался не по главному престолу в честь Рождества Богородицы, а по приделу святителя Спиридона. В XVII-XIX веках церковь не раз перестраивалась и расширялась. Церковь серьезно пострадала в 1812 году, во время великого московского пожара, а потом была заново восстановлена. Древнее ядро церкви сохраняло черты древнерусской архитектуры. Кубическое здание храма было увенчано единственной главой, покоившейся на круглом барабане с аркатурно-колончатым поясом. Под поздней четырехскатной кровлей сохранялись ряды превосходных килевидных кокошников, завершавших все четыре фасадные стены. В августе 1930 года храм был уничтожен.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в с. Свияжск Республики Татарстан. Собор Рождества Пресвятой Богородицы был построен около 1567 г. Разрушен в 1928 г.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в д. Лиственка Ленинградской области. Это одна из старейших клетских церквей Ленобласти. Церковь была построена в 1599 году. Здание трехобъемное: церковь, алтарный прируб и трапезная. В 1720 году церковь подверглась перестройке: была возведена трапезная и новое крыльцо. Без изменений сохранились резной клирос и тябла иконостаса с надписью и изображениями святых. Храм был закрыт в 1932 году, вновь действует с 1992 года.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Пскове. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома датируется 1581 годом. Церковь Покрова Богородицы «Покровского от Угла» или «От Пролома» монастыря известна с XIV века. Монастырь стоял у пятой стены в Окольном городе при вратах на Великую и огромной башне, названных в честь обители также — Покровскими. Изначально в монастыре главным был храм во имя Покрова Богородицы, к которому после осады Пскова в 1581-1582 г. войсками короля Стефана Батория, в память о чудесном избавлении «от лихих градоимцев», присоединили вновь возведенный храм Рождества Богородицы. С тех пор храм являет собой маленькое архитектурное чудо: одинаковые, клетские, крохотные, одноглавые, одноапсидные церкви и симметрично поставленная над притворами звонница на общей стене соединяет их в одно целое. Ныне в храме Покрова размещается историческая экспозиция; церковь Рождества принадлежит казачьей общине Пскова.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в г. Порхов Псковской области. До середины XVIII века на месте современной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на южной окраине Порхова, находился Рождественский девичий монастырь, упраздненный в 1764 году в ходе секуляризации монастырских земель. После упразднения монастыря здесь вплоть до 1930 года располагалась приходская церковь. Перед войной приход закрыли, в здании разместили порховскую пожарную дружину, после войны — спортивное общество, а в 1980-е годы — городской клуб-дискотеку. Лишь в 1991 году церковь вернули общине РПЦ.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в с. Городня Тверской области. Предположительно церковь была построена в 1390 году. За время существования церковь неоднократно горела и перестраивалась. После пожара 1412 года она была возобновлена на старом основании и заново расписана. После пожара 1716 года храм был восстановлен. Церковь была сильно повреждена во время Великой Отечественной войны. В 1966 году начали капитальный ремонт храма. Объем храма, прямоугольный в плане, увенчан золоченой луковичной главкой. Территория окружена массивной каменной оградой с трехпролетными арочными вратами, также увенчанными золоченой главкой.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в г. Рогатин Ивано-Франковской области Украины. Церковь Рождества Богородицы была построена в 1421 году. Сложена из камня и красного кирпича на известковом растворе, трехнефная, одноапсидная, двустолпная, двуглавая. Стены укреплены контрфорсами. На уровне сводов их соединяют арки, напоминающие закомары в древнерусских храмах. Фасады декорированы глубокими нишами, в которых утоплены стрельчатые окна, а также маленькими нишами. Во время нападения немцев на Галицию во Вторую мировую войну в храм попала бомба. В результате ее попадания сгорела крыша, остались только стены. Вскоре церковь была восстановлена. Но через три года, в 1944, в храм попала фугасная бомба и уничтожила церковь изнутри. После войны начались восстановительные работы в храме, которые длились почти 10 лет.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена церковь в с. Стеблевка Закарпатской области Украины. Деревянная, трехсрубная, с башней над бабинцем была построена в 1643 году. Срубы нефа и бабинца равноширокие прямоугольные в плане, более узкий восточный сруб с трехгранной восточной частью. Церковь была возведена из дубовых брусьев, покрыта лемехом. В отличие от многих аналогичных сооружений западный сруб, так же как восточный и неф, перекрыт коробовым сводом. Церковь была покрыта двумя крутыми крышами — высокой над центральным срубом и низкой — над восточным срубом. Каркасная башня-колокольня возвышалась над западным срубом и завершается подсебитьем, ошалеванным вертикально досками с фигурной порезкой внизу и высоким конусным шпилем с фартуком у основания. Богородицерождественская церковь горела. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы были освящены монастыри и храмы в Румынии, Грузии, Черногории, Южной Осетии, Польше, и Палестине.

Храмы во имя Рождества Пресвятой Богородицы у старообрядцев

Традиция освящать храмы во имя богородичных праздников, в том числе Рождества Богородицы, сохранилась и в старообрядчестве. Во многих общинах Русской Православной старообрядческой Церкви на Рождество Богородицы отмечают храмовый (престольный) праздник: в Новосибирске, Орехово-Зуево и Павловском Посаде и п. Тураево Московской области, селе Дворищи Костромской области и других. Храмовым является праздник и для многих зарубежных старообрядцев: приходов РПСЦ в г. Вилково Одесской области (Украина) и с. Егоровка (Молдова), белокриницких приходов Румынии в с. Сарикей и г. Ботосаны.

Многие общины и другого старообрядческого согласия — Древлеправославной поморской церкви — также сегодня «именинники»: в Уфе, Великом Новгороде, Орехово-Зуево Московской области, селе Красногвардейское Ставропольского края. За рубежом — общины 1-я Даугавпилсская(Новостроенская) в Латвии, Масалишская, Римковская, Шлижишская в Литве.

Рождество Пресвятой Богородицы — полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 21 сентября.

Как известно, этот праздник относится к числу двунадесятых (двенадцать важнейших после Пасхи праздников).

Рождество Пресвятой Богородицы означает торжество веры над недугами и неудачами, явление миру матери Иисуса, сына Господа, рождение самой великой женщины за всю историю, ибо ее появление было чудом, равно как и появление ее сына — Христа.

Этот день считают радостным событием, семьи вместе отправляются на церковные богослужения и не берутся за тяжелую работу. Предлагаем вам узнать о том, что можно делать в этот день и от чего все же стоит воздержаться.

История праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — важнейший церковный праздник, который в православии относится к числу двунадесятых. Праздник установлен Церковью в 4 веке. Напомним, что говорится в преданиях про божественный праздник 21 сентября.

В галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Они были очень благочестивы и праведны, но многие годы не могли завести детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять дары, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Бога. Узнав об этом, Анна заплакала. Увидев в саду гнездо, в котором пищали маленькие птенцы, она подумала: «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости». Тогда к ней явился ангел и сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария». С этой же вестью ангел явился и к Иоакиму. Через девять месяцев у Анны родилась Дочь. Рождение Пресвятой Богородицы мотивировало Иоакима принести Богу большие дары и жертвы. Он получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери девы Марии родился Иисус Христос.

С тех пор праздник Рождества Богородицы 21 сентября всегда отмечается верующими с большим трепетом.

Обычаи праздника Рождества Пресвятой Богородицы, — что можно и стоит делать в этот день

Христиане издавна обращались к Богородице, которая стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом, и просили у нее защиты и благословения.

Богородичные праздники пышно отмечаются в местах, где освящались церкви в ее честь. Храмовые (престольные) праздники обычно проходят с богослужением и следующей за ним трапезой. Обязательно устраиваются обеды, где все родственники собираются за круглым столом.

Этот праздник также традиционно считается и женским праздником, когда женщину принадлежит почитать как продолжательницу рода. Он, очевидно, наследует древний арийский праздник Рожениц, когда наши предки выражали благодарность опекунам полей и урожаю, дедам-ладам.

Женщины, у которых нет детей, устраивают обед и приглашают бедных — «чтобы молилась Богородица за их детей». Женщины также заказывают службу в церкви, а после богослужения приглашают людей к себе на обед. Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, на которых они ждут, в этот день имеют особую силу.

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Поэтому в эти дни не работали, не постились, а после молитвы в храме, собирали веселые застолья.

Также на праздник издавна приходится последний срок заготовки «волшебного» зелья. Считалось, что собранные между Первым (Успения Пресвятой Богоролици — 28 августа) и Вторым Пречистыми праздниками приворотные травы имели особое свойство привлекать парня к девушке (мужчину к женщине) и наоборот.

Со дня праздника Рождества Пресвятой Богородицы можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо делать свадьбу и ходить семьями в гости на застолье.

С древних времен также в Рождество Пресвятой Богородицы женщины рано утром пытались пойти на водоем. Считалось, что если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. А для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Также в этот день начиналась луковая неделя — хозяйки с грядок убирали этот овощ. А к Рождеству Пресвятой Богородицы хозяева пытались собрать весь урожай, пчеловоды в это время начинали готовить пчел к зимовке — убирать ульи.

Во это время обычно холодает, поэтому до Второй Пречистой следовало полностью выкопать картошку и засеять землю рожью.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;

Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.

Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);

В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей — это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.

Приметы и пословицы праздника Рождества Пресвятой Богородицы:

— Пришла Первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая — взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая — стала дубрава безлистной.

— Пришла Пречистая — на дереве чисто, а придет Покрова — на дереве голо.

— Пречистая — картофель чистая.

— Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая.

— Успение рожь засевает, а вторая — дождем поливает.

— Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.

— Если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

—Чтобы избежать «злых глаз», клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы сжечь старую одежду и обувь.

Как отмечают праздник Рождество Богородицы

Начиная с шестого века, Рождество Богородицы стали отмечать, как великий праздник. В этот день верующие в праздничных одеждах приходят в храмы, где совершаются торжественные службы. Все верующие славят прекрасный день, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя. Также на праздник пекли специальные хлебцы с буквами «Р» и «Б», что означало «Рождество Богородицы». Праздничные хлебцы раздавали всем членам семьи, клали под иконы, где хранили до Рождества Иисуса Христа. Считалось, что хлебцы могут помочь больному человеку, поэтому их давали всем, кого настигла хворь.

В этот светлый праздник православные люди спешат в храмы, чтобы помолиться Богородице. Поэтому главное, что непременно следует сделать — это пойти в церковь в Рождество Пресвятой Богородицы.

Также Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года — это прекрасный шанс попросить прощения у своих родителей. Обязательно нужно в этот праздник помолиться за их здоровье.

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год. Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp

+7 (999) 174-67-82

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Приблизительное время чтения: 31 мин.

А. Митрофанова: Добрый вечер, в эфире Фома. Поздравляю всех с наступающим праздником, речь идет о Рождестве Богородицы. Но каждый праздник имеет свое обоснование в Евангелии, в Священном Писании, если шире брать. Но если посмотрим, что мы можем узнать об этом событии, то станет понятно что об этом событии в Священном Писании не сказано ничего. Вместе с тем это двунадесятый праздник, он открывает церковный год. Как к этому относится? Почему такое значение предается этому событию? Кто такая Пресвятая Богородица и какие святыни, связанные с Божьей Матерью есть в Западной Европе. Об этом мы сегодня поговорим с нашем гостем. С радостью представляю – Тимофей Китнес, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе.

Итак, давайте все по порядку. Если мы откроем Священное Писание то о рождестве Богородицы мы не найдем ни слова, вместе с тем мы отмечаем этот праздник. Кто-то отмечает чисто номинально, кто-то по полной программе, ходит в храм. Поскольку событие скажем так знаковое, перевернувшее мировую историю, без преувеличения. Итак, поясните — откуда взялся этот праздник.

Т. Китнис: Дело в том, что если мы берем четыре канонических Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) там естественно есть не только упоминания Божией Матери, в Мф. Лк. подробно описывается рождество Господа нашего Иисуса Христа и о том участии, которое непосредственно принимала в этом Пресвятая Богородица. Но ничего не сказано о её собственном рождестве – это действительно так. Другое дело, что имеется уже более поздние документы на греческом языке, которые достаточно подробно рассказывают и о родителях Пресвятой Богородицы и о ней самой. На основании этой церковной традиции впоследствии и появился этот праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В первые века христианства, особенно в первый век, само ощущение христиан, само осмысление события воплощения и пришествия в мир Спасителя, именно на этой точке было сосредоточенно все Её (Богородицы?) (Церкви?) внимание. И то что Лк. очень подробно описывает роль Богородицы, говорит нам об очень многом. О невероятном значении, которое Она имела для самих христиан, самих апостолов.

А. Митрофанова: А какое значение?

Т. Китнис: Лучше всего это значение выражается в песнопениях праздника. Вот тропарь: «Днесь спасения нашего главизна…», сегодня спасения нашего начало. Собственно празднование этого события неразрывно связано с осмыслением всем мировой истории человечества. Вот давайте возьмем вкратце Ветхий Завет. Очень вкратце. В Ветхом Завете у нас масса книг – Пятикнижие Моисея, книги пророков, книги Царств, неканонические книги и т.д. В двух словах весь смысл всего Ветхого Завета можно выразить одним предложением – вся подготовка избранного народа, вывод из Египта, и завоевание обетованной земли, пленение, возврат евреев из плена и т.д., оно сводилось к одному – к ожиданию Мессии. Когда-нибудь Мессия, Помазанник Божий будет явлен миру и разрешит эту эпоху Ветхого Завета, эпоху Древнего мира. Но вот интересный момент: когда мы рассматриваем все долгие вехи от грехопадения вплоть до пришествия Спасителя в чуть более мир 2000 лет назад возникает вопрос – почему так долго Спаситель не приходил? И вот можно так ответить на этот вопрос, как об этом говорят учителя церкви (святые отцы), как об этом говорит наука церковная Мариология (наука о Пресвятой Деве Марии Богородице), пока человечество не родило наиболее чистейшее, наиболее смиреннейшее существо (как Божия Матерь) Спаситель не мог прийти в мир. Поскольку встреча человека с Богом, что на личном уровне, что на уровне всего общества – это всегда соединение двух воль. Как в псалме упоминается «правда от земли возсияет и с небес приниче (снизойдет)», т.е. это всегда соединение двух воль – воли земной и воли Божественной. И как только человечество принесло Богу это чистейшее и смиреннейшее существо, Пресвятую Богородицу, состоялся сам факт Боговоплощения. Поэтому сам праздник Рождества Богородицы мыслится как начало нашего спасения – вот оно, началось, Спаситель придет в мир. Сам праздник происходит из более поздних текстов, чем канонические Евангелия, из протоевангелия апостола Иакова. Протоевангелие — это апокриф. Есть масса текстов, которые не вошли в канон Священного Писания. Но апокрифы надо четко разделять на две группы: одни написаны еретиками, гностиками, там много оккультных, магических и просто несовместимых с Евангелием элементов, и другое дело апокрифы – как устное Предание, не записанное, рассказы более поздних свидетелей, а может и более ранних, но просто записаны они были позже, мы узнаем из них о родителях Богородицы, узнаем их имена, Иоаким и Анна, узнаем обстоятельства рождения Божией Матери и т.п.

А. Митрофанова: Иными словами, к этому, как вы сказали, протоевангелию от Иакова мы можем относиться как к историческому документу? Не как к богодухновенному тексту, но как к серьезному историческому документу, поскольку наверное автор обладал известным авторитетом.

Т. Китнис: Само лицо автора от нас также ускользает, можно сказать что это, есть такое понятие – общецерковная память. Церковь не была зафиксирована в той точке, когда произошло Воплощение Господа Иисуса Христа, не осталась она также и в точке Его Воскресения. Хотя мы постоянно переживаем воскресение Христово, встречаемся с Ним в таинствах, молитвах, но Церковь как живой организм продолжает это событие воплощения Господа продолжает переживать, и естественно что та же Мариология, эта наука о Пресвятой Богородице, она продолжается. Мы рассматриваем разные грани этого праздника и этой Личности. И сейчас мы наверное перейдем к другой части беседы, что и Пресвятая Богородица и святые, они реально участвуют в церковной жизни. Они не остались где-то там, во времени рождения, как говорят ученые, исторического Иисуса. Вовсе нет. Жизнь Церкви продолжается и каждое поколение обогащается новым, в том числе и молитвенным опытом, обогащается опытом встречи Церкви небесной, в которой безусловно присутствует и Пресвятая Богородица и святые. Поэтому появляются новые святые, те люди, которые своим опытом превозмогли смерть. Именно поэтому и складываются и формируются церковные праздники.

А. Митрофанова: Поясните, в чем содержание праздника, кем были Её родители. Вы говорили о том, что человечество длительное время находилось в состояния такого напряженного ожидания Человека, достойного воспринять в Себя Христа. Что в Ней было такого особенного?

Т. Китнис: Что было особенного? Сказать об этом достаточно трудно, если мы смотрим только на внешнюю сторону. Мы не знаем из Евангелия и более поздних источников, получила ли Она какое-нибудь образование. Хотя, говоря о Богородичных праздниках, мы должны помнить, что вот 4 декабря будет другой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Из него мы узнаем, что Божия Матерь воспитывалась при храме, именно там она и получила от архангела Гавриила радостную весть, что именно от Нее в мир придет Спаситель. Ее родители, святые праведные Иоаким и Анна, это люди, как мы сталкиваемся с этим в Евангелии, вспомним, например, Иоанна Крестителя, и его праведных родителей – Захарию и Елисавету. Их Господь тоже долго испытывал. Когда люди уже теряют надежу иметь потомство Господь сделал такой подарок. Из Ветхого Завета мы знаем несколько таких историй – это Авраам и Сарра, откуда произошел избранный народ. В Ветхом Завете бездетность рассматривалась как наказание от Бога, Новый Завет пересмотрел эту мысль. В Новом Завете каждый человек имеет он потомком или не имеет, он лично ответственен перед Богом, а в Ветхом Завете идея спасения как народа, как рода, поэтому отсутствие детей воспринималась как наказание. Была такая мысль, что тот, кто доживет до Мессии, когда произойдет финал человеческой истории Господь восстановит всех по тем потомкам, которые дожили до этого момента. Но это вот опять же предание такое существовало. И настолько бездетные люди подвергались насмешкам, о них сплетничали, судачили, общество их отторгало. Вот есть даже такой эпизод, когда Иоакима, это папа Пресвятой Богородицы, выгоняют из храма. Он приходит в храм принести жертву – ему говорят, вот у тебя нет потомков, Господь на тебя прогневался, ты грешник, иди отсюда. Он уходит в пустыню, и именно этот момент, в момент испытания, как ни странно, человек переживает наибольшую близость к Богу. И в момент молитвы, он получает радостную весть, о том что у него будут потомки, и в это ведь надо было еще поверить. И вот не без такой драматической увертюры, в мир является Пресвятая Богородица. Анна уже была в годах преклонных, Иоаким тоже в преклонных годах. И вот в три года Пресвятая Дева была отдана в храм и там при храме воспитывалась ну и т.д. Не будем сейчас про другой праздник рассказывать. Ближе к делу об этом и поговорим. Он очень интересный и имеет археологическое обоснование.

А. Митрофанова: Что изменилось в мире в связи с этим праздником? Расскажите подробнее об этом. Понятно, что современники Иоакима и Анна наверное этих событий, ничего особенного не заметили. Ничего особенного не произошло. Если мы откроем учебники истории, там нигде не написано, что вот у каких-то людей родилась Девочка, которую отдали в храм, у Нее потом в вертепе родился Спаситель мира и т.п. Т.е. вот обычные учебники истории в отличие от Священной Истории не говорят об этом ничего, там совсем другие события выносятся на первый план. Вот говоря о значении рождения Пресвятой Богородицы, что можно сказать, о чем не говорят официальные светские учебники истории, как фигура Богородицы изменила мир?

Т. Китнис: Это очень интересный вопрос. Даже Рождество Господа Иисуса Христа осталось не замеченным мировой историей. Есть отдельные упоминания о христианстве у историков того времени как о секте иудаизма, у Тацита, у Светония, у Иосифа Флавия. Конечно упоминания, выражаясь языком ученых-библистов, о том, что был исторический Иисус они были. Но не было того что вот например писали о рождении Октавиана Августа. Он родился и произошло то-то и то-то. Или родился Александр Македонский. В античности вообще не интересовались детством человека, о них не упоминалось. Даже детством великих людей. Конечно, детей любили, им радовались, растили их, все было как всегда, но внимания к ним в истории не уделялось. Как личностями ими интересовались только тогда, когда они вырастали. В 17 лет, или раньше – в 16, примерно с этого времени. Рождество Божией Матери в тот период осталось вообще незамеченным. Но нужно вспомнить слова Христа, что христианство — оно подобно зерну горчишному, которое когда сеется едва заметно, но когда вырастает становится заметным, более чем все остальное. Так вот и с Божией Матерью и христианством в целом.

А. Митрофанова: Справедливо ли будет сказать, что с появлением Богородицы пересмотрено отношение к женщине?

Т. Китнис: Да, безусловно. Христиан, особенно средневековое христианство, очень часто упрекают в таком плохом отношении, принижении женщины. Нет. Как раз почитание Божией Матери, пример ее почитания, которое развивается с самых первых веков христианства, и на Западе и на Востоке, в виде посвящения ей великолепных соборов, удивительных храмов, вся рыцарская культура со служением прекрасной даме до самой смерти, налагали на себя целибат, само отношение к женщине, как к высшему существу. Это не просто литература, это реальность, этим жили. Само наличие Пресвятой Богородицы в нашей христианской культуре доказывает, что женщина стоит не только на высочайшей ступени почитания, но выше ангельских и архангельских сил («Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим»). Она наиболее к Богу приближена. Таким образом христианство заложило основы всего того, что мы сейчас имеем: права человека, отношение и интерес к личности. В античности редко кого интересовала отдельная личность, были интересы города, полиса, общества, гражданские интересы. В Ветхом Завете также первичны интересы рода, народа. И вот только в христианстве, с Пресвятой Богородицы появляется интерес к личности человека, к ее самораскрытию, отношение к женщине. Да, конечно, в Средние века не было равноправия между мужчиной и женщиной, какие-то вещи были для женщины закрыты. Но это было впоследствии исправлено. Но это было заложено не в христианстве, а в человечестве, в обществе, но благодаря именно христианству это было преодолено.

А. Митрофанова: Во второй части программы мне бы хотелось поговорить о тех святынях, какие в Западной Европе есть великие православные святыни. Потому что есть святыни, появившиеся после великой схизмы, разделения церквей на Западную и Православную, а есть общие, святыни неразделенной церкви, которые почитаются равно и в Западной и в Православной церкви.

Т. Китнис: Поговорим о святынях которые находятся в Аахене. Великие аахенские святые. Там находится риза Божией Матери и Её пояс. Это другой пояс, не тот который привозили в Москву из Ватопедского монастыря с Афона. Есть плат Пресвятой Богородицы в Шартре под Парижем в 90 км. Причем эти святыни оказались в Аахене и Шартре еще до разделения церквей. Т.е. они почитаются не только и Православной и Западной церквями, но что интересно, они и оказались на Западе еще до разделения церквей.

А. Митрофанова: Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели, напоминаю, это программа «Фома» передача для тех , кто хочет верить. Я — Алла Митрофанова, у нас в гостях сегодня Тимофей Китнис — историк, богослов, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе. Мы продолжаем наш интересный, с моей точки зрения разговор, о том, кто такая Пресвятая Богородица в канун, собственно, Ее рождества. 21 сентября — это в церковном календаре праздник, вот такой день рождения Пресвятой Богородицы. Мы уже первую часть нашего разговора посвятили теме откуда взялся этот праздник, при том, что о нем в Евангелии ничего не сказано, к примеру, да Евангелие все-таки оно и есть первоисточник

Т. Китнис: Так оно и есть, в Евангелии ничего не сказано.

А. Митрофанова: Поговорили о том, какого ее значение для истории человечества, ни много ни мало, именно так. А сейчас хотим поговорить о более прикладных вещах, нам уже Тимофей проанонсировал вторую часть разговора, когда упомянул о двух великих христианских святынях, которые находятся на территории Западной Европы. Речь идет о ризе Божьей матери и поясе ее, которые находятся в городе Аахен, на территории Германии и о платье Пресвятой Богородицы, которое находится в городе Шартре. Вот что это такое, о каком поясе идет речь, говорим сейчас во второй части нашей программы. Итак, заинтриговали, честно. Потому что все мы помним, что такое пояс Пресвятой Богородицы, его привозили в Москву, с Афона. Вы говорите о том, что есть еще какой-то пояс, который находится в городе Аахене. Причем речь идет о разных все-таки святынях.

Т. Китнис: Да, конечно о разных святынях речь идет. Давайте, я бы хотел, прежде чем рассказать, буквально две минуты отступления о том, была ли вообще традиция и почему сохраняли вещи христиане…

А. Митрофанова: То есть как они до нас могли дойти?

Т. Китнис: Как они могли до нас дойти, хотя бы теоретически.

А. Митрофанова: И откуда мы знаем, что эти святыни подлинные? Может быть мало ли там в средние века, мало ли чего не происходило. Их могли подменить,

Т. Китнис: Мало ли чего не происходило…

А. Митрофанова: Написать бумажку, датированную IV веком, кто же теперь разберет, когда это все произошло?

Т. Китнис: Во-первых, то, что до нас эти святыни из одежды дошли — это безусловно говорить об их значимости и для первых христиан. Мы с вами помним, если напрямую заглянуть опять же в историческую ретроспективу и попытаться найти какой-то документ,где бы было написано, что такое-то такое-то лицо в такой-то момент взял такой то, поставил инвентарный номер на, допустим, платье Пресвятой Богородицы и перенес ее… мы этим конечно не располагаем, и вот как раз вот эти «точные» (в кавычках) сведения, были бы возможно ложными, потому что в 70-м году происходит трагедия, Иерусалим разрушает римский император Тит и христианский мир, центр которого до 70-го года первого века был в Иерусалиме, он децентрализуется. Образуются безусловно некие христианские центры, такие как в Александрии, в Риме, в первую очередь, как в столице Римской империи. Но Иерусалим уже не является после 70-го года первого века тем городом, где бы находился некий христианский центр. Хотя до этого он действительно там был и мы видим из деяний апостолов, что апостол Павел именно в Иерусалим идет разрешать определенные богословские миссионерске вопросы. Но, после 70-го года христиане, как бы тоже христианские общины находятся в рассеянии, и именно после вот этой трагедии, которая происходит, становится понятным, что нужно не только записывать те тексты… до 70-го года, возможно, многие тексты, которые мы читаем, даже, так называемые канонические, Евангелие, они не были записаны, они записывались датировка происходит очень часто 100-м годом, первым и так далее. Мы не будем сейчас об этом говорить, я просто хочу проиллюстрировать мысль, что о первых веках христианства, особенно о I-II веке мы сказать можем что-то очень мало, достаточно, с фактической точки зрения, но с другой стороны и имеется очень много к тому свидетельств, христиане именно II-го века, то есть это люди, которые знали еще апостолов, там Ириней Лионский, к примеру, знал Поликарпа Смирнского, который лично знал Иоанна Богослова.

А. Митрофанова: То есть через одно рукопожатие знакомые друг с другом люди?