Муниципальное Казённое Образовательное Учреждение

детский сад № 11 города Карабаша

Развлечение для детей старшей группы

Тема: «Русские народные инструменты в гостях у ребят»

Выполнила: Маркина О.А.

Музыкальный руководитель

г. Карабаш

2017 год

Развлечение

для детей старшей группы

Тема: «Русские народные инструменты в гостях у ребят»

Цель: Создание эмоционального комфорта и интереса к игре на русских народных инструментах, доставление радости от совместной игры, взаимодействие друг с другом.

Оборудование: Домик-мастерская, скамейка, столик с музыкальными инструментами, заготовки для изготовления бубнов и трещёток, клейкая бумага, бубен, два барабана, ложки.

Действующие лица: Скоморох и дед Василий.

Под музыку едут на машинах, с разных сторон, Ванька – скоморох и дети. По окончании музыки — останавливаются.

Ванька: Здравствуйте, мальчишки, короткие штанишки! Здравствуйте, девчонки, короткие юбчонки! Куда едите?

Дети: В село на дискотеку.

Муз. рук: А ты кто такой и куда едешь?

Ванька: Я еду к дедушке Василию в мастерскую.

Я – весёлый заводила,

Мастер всяческих утех,

Я без устали и лени,

Раздаю веселье, смех!

Узнали меня?

Дети: Ты скоморох!

Ванька: То-то же! Да, я – скоморох, а зовут меня Ванька.

А вы кто такие и куда собрались? (обращается к гостям)

Гости: Мы пришли на вас посмотреть.

Ванька: Ребята, давайте поздороваемся с гостями весело (здороваются), а теперь грустно (здороваются), а сейчас хитренько и удивлённо.

Ванька: Ребята, а что вы умеете делать?

Муз. рук: Ваня, наши ребята умеют всё:

Петь и танцевать, лепить и рисовать

И даже на музыкальных инструментах играть!

Ванька: А хлопать умеете?

Дети: Да! (хлопают)

Ванька: А топать умеете?

Дети: Да! (топают)

Ванька: Чтобы у вас ещё спросить? А вы знаете, что…

На земле у каждого есть родимый дом.

Хорошо и весело, и уютно в нём.

У собаки, что? – конура,

У лисы – нора,

У малиновки – гнездо,

У совы – дупло!

А, где живёт наш друг –

Музыкальный звук?

Может в крике чайки?

Дети: Нет!

Ванька: В клетке у орла?

Дети: Нет!

Ванька: Или в трубном зове доброго слона?

Реб: Музыкальный звук — это то, что мы слышим, и он живёт в разных музыкальных инструментах.

Ванька: И вы сможете назвать эти инструменты и сыграть на них?

Дети: Конечно, сможем!

Ванька: Вот сейчас-то я вас и проверю. Я вам загадаю загадки, а вы отгадаете их.

- Что это за палочка?

Что это за трубочка?

Дунешь в дырочку — и вот,

Она сразу, запоёт! (Дудочка)

- Есть бубенчики на нём,

По нему мы громко бьём,

С ним сейчас играть мы будем,

Дайте в руки звонкий… (Бубен)

У меня есть тоже бубен (достаёт бубен) и я умею на нём играть (подбрасывает его вверх и ловит).

Муз. рук: Ваня, Ваня, да разве можно так играть?

Ваня: А как можно?

Муз. рук: Ребята, быстро выходите, Ваню научите. Давайте считалкой выберем водящего и поиграем с бубном и ты, Ваня с нами в круг вставай.

Реб: (выбирает водящего считалкой)

Бубен сел на пенёк,

Посидел там весь денёк,

Замахал руками,

Застучал ногами,

Побежал за нами

Игра «Кто скорей ударит в бубен»

Молодцы! Хорошо играете! А я вам ещё одну загадку загадаю, её – то вы точно не угадаете:

Деревянные подружки,

Пляшут на его макушке,

Бьют его, а он гремит,

В ногу всем шагать велит! (Барабан)

Входят два барабанщика, читают стихи

Реб: Словно на парад идём

Ровными рядами

Реб: Приглашаем всех ребят –

Маршируйте с нами!

Инсценируют первый куплет песни «Барабан»

Ваня: Как мне понравилось маршировать под музыку! А, вот на ложках играть вы умеете?

Муз. рук: Конечно, умеем, вот только они у нас все износились.

Ванька: Ой, я совсем заигрался с вами, меня же ждёт дед Василий, а у него в мастерской чего только нет. Он сам и ложки мастерит, и другие русские народные инструменты. Пойдёмте со мной.

Дети идут в мастерскую. Возле дома на скамеечке за столиком, где лежат разные музыкальные инструменты, сидит дед работает и песню поёт на мотив «Я на камушке сижу»:

На пенёчке я сижу,

Я топор в руках держу.

Ой ли, ой люли я топор в руках держу.

Я баклушечки тешу,

Из них ложечки тешу.

Ой ли, ой люли из них ложечки тешу.

Слышится стук в дверь

Дед Василий: Кто это ко мне идёт? Входите, ребятки, розовые пятки, звонкие соловушки, умные головушки! Зачем пожаловали?

Дети: За ложками!

Дед Василий: Я всем подряд ложки не даю. Они ведь мне как детишки малые. Каждая с душою и с сердцем сделана. У меня их много и они самые разные (показывает ложки).

Ванька: Дед Василий, ты, что ложки приготовил, и мы сейчас обедать будем? Покушать-то я люблю!

Дед Василий: Да нет же. Не для того я их делал, чтобы обедать. Они же у меня необычные, музыкальные. С помощью их можно извлекать звуки.

Ванька: Дед Василий, а ребята говорят, что умеют играть на ложках, только они у них износились.

Дед Василий: Говорите, играть умеете?

Дети: Да, умеем!

Дед Василий: Дам я вам ложки. Если хорошо сыграете, то подарю вам их.

Реб: Ложки, ложечки резные,

Застучат в один момент,

Не простые – расписные,

Древний русский инструмент!

Дети исп. танец с ложками под рус. нар. мелодию «Барыня»

Дед Василий: Ух, задорики какие! Как хорошо играете — душа прямо радуется! Такие маленькие, да удаленькие! Подарю вам ложки. Берегите их, играйте и меня вспоминайте.

Дети: Спасибо!

Дед Василий: Я тоже хочу с вами поиграть, но у меня ещё много работы, мне нужно доделать бубны и шумелки.

Ванька: Так давай мы тебе поможем.

Дед Василий: Давайте, я очень буду рад!

Дети оформляют бубны и шумелки самоклеющейся плёнкой под музыку

Дед Василий: Спасибо, ребятушки за помощь! Теперь можно и поиграть.

Играют в рус. нар. игру «Ворон» с использованием инструментов

Дед Василий: У меня в мастерской есть разные музыкальные инструменты, если отгадаете какие, то я вам их тоже подарю.

Дед Василий загадывает загадки и играет на инструменте

- Тараторит, словно тётка,

Называется…(трещётка)

- На дуге висят спокойно,

Стоит лишь дугу встряхнуть,

Тили-бом, тили-бом,

Перезвон со всех сторон (бубенцы и колокольчики)

- Не лопата, не совок,

Что захватит, то в роток,

Кашу, суп или окрошку,

Вы узнали? Это… (ложка)

- Ими друг о друга бьют,

А они в ответ поют

И блестят, как две копейки –

Музыкальные… (тарелки)

- В самый сказочный момент,

Вступит этот инструмент,

А, затем умолкнет скоро,

По сигналу дирижёра,

Знает это и дошкольник,

Что такое? (треугольник)

Затем просто играет на музыкальных инструментах, а дети должны угадать этот инструмент. Каждый ребёнок получает какой-нибудь инструмент.

Дед Василий: Эх, оркестр народный,

Раздольно-хороводный,

Если грянет плясовую,

Дед Василий и Ванька: Мы тогда для вас станцуем!

Исп. «Кадриль» рус. нар. мелодия

Ванька: Дружно пели мы, играли и плясали.

Дед Василий: И от счастья кружилась голова.

Оба: Потому что каждый понимает.

Дети: Рядом с нами музыка была!

Различают

муз. И., которые предназначались для

игры – гусли, гудок, домра, и которые

пришли из быта – прикладные (все

остальные) Боян – гусляр, сказитель,

аккомпонировавший себе на гуслях.

2.)

Народные музыкальные инструменты

Гусли

появились от лука охотников, т.к. тетива

издаёт звук.

Речь,

пение, движение, музыка – пентотоника

присуща всем народам, т.е. гусли не

прародители всех муз.инстр.

Гудок

– 2 струны, играли вертикально, а не

горизонтально, смычковый

Набат

– большой барабан, сигнальный инструмент

(в ратном деле), играли до 8 ч-к (кодированный

звук, как Морзе)

Трубачи

в русском войске создавали психологическую

атаку в первые секунды боя.

Трещотки

– лепестковые из сферы охоты, ими

загоняли зверей в ловушки

Коробочка

– из охоты и колотушка сторожа

Кокошник

– деревянная коробочка, бубенец на

ремешке, ручка

Рубель

– древний утюг

Ложки

деревянные

Колокольцы

– бубенцы. Из пастушьего дела. Колокольный

звон. Малиновый – т.к. изначально колокола

отливали в г Майлин

Пищик

– манок – из охотничьего дела

Соловьи

– глиняный резервуар со свистящим

приспособлением для приманивания птиц.

Свистулька

– охота и поминальный обряд – свистопляска

Береста

– свист на тонкой плёнке с берёзы

Свирель

– использовали охотники, потом пастухи.

Двойчатка. На Руси не было одинарной,

использовали в паре, одновременная

игра. Трубочка, 2 отверстия снизу, одно

сверху. Орудие управления стадом, в

ратном деле, в охоте.

Сопель,

сопилка – игровое отверстие как пыж –

пыжатка. Главный инструмент скоморохов.

Первое упоминание 11 век.

Жалейка

– пищик-манок + корпус + коровий рог

Губная

гармоника – и-т Западной Европы

Варган

– металлич. рамка и пластинка

3)

Классификация русских народных

инструментов:

1.ГРУППА.

ДУХОВЫЕ: кугиклы, кувиклы, цевница,

сопель, свирель, свистулька, посвистель,

труба пастушеская деревянная150-200 см,

труба ратная металл.Рог, рожок

2.

ГРУППА. СТРУННЫЕ

Щипковые

(гусли (шлемовидные, крыловидные,

прямоугольные упом591 г.), домра упом 10

в, ансамблевый, скомороший), балалайка,

бандурка); Смычковые (гудок)

Фрикционные

(лира колёсная)

3.

МЕМБРАННЫЕ

Бубны

ратные, литавровидные (тулубас, набат,

накры, бубен, барабан)

4.

САМОЗВУЧАЩИЕ

Било,

бряцало, колокол, ложки, трещётки, орган

или варган (ударный), варган щипковый

16. Зимние календарные праздники и обряды

Декабрь

– первый месяц зимы. Студень. Студенец.

Зазимник. Грудень.

*

декабрь год кончает, зиму начинает.

Введение

во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

Введение.

Введенские ранние морозы. На введение

зима вводится. Начинались первые зимние

ярмарки, а с ними вместе и первые санные

выезды на гуляния. Обычай «казать

молоду»- вывозить молодую, по первому

году жену для показа всему народу

обязательно соблюдался в этот день.

22

декабря- Анна. Зимнее солнцестояние.

Колядки

– до середины января (зимние святки).

Ряженые ходят с песнями и шутками-прибаутками

по дворам, выпрашивая угощения.

25

дек. – Спиридон поворот. Спиридон-солнцеворот.

«солнце – на лето, зима- на мороз.»

.

В языческую древность – праздник

поворота солнца на лето. Действа

празднующих направлены на «помощь»

солнцу выстоять в борьбе с темными

силами Марены, поделиться с ним своей

силой. С этой же целью гасили старые

огни и возжигали новые, огненное колесо

Ярилы, поднимали на шесте, разносили

новый огонь по домашним очагам. (После

принятия христианства и до введения

григорианского календаря в этот день

– Рождество Христово). Народная примета,

что солнце делает поворот к маковке

зимы. С этого дня солнце поворачивает

на лето, а зима на мороз. Отсюда названия:

солоноворот, поворотник, поворот. По

преданиям, Солнце с этого дня наряжается

в праздничный сарафан и кокошник, садится

в телегу и едет на теплые страны.

Январь:

просинец, перелом зимы, перезимье, у

малорусов – сечень,

Овсень

– новый год, сень, синь – сияние, ов

(про)-приставка – малое. Малое начало

нового сияния. Представления о возрождении

солнечного света. В другом значении –

сеять, семя, начало жизни. Святки –

зимний солнцеворот, открывают народный

солнечный год. Длились 12 дней, по числу

месяцев года.

Рождественский

Сочельник 24 декабря/ 6 января Жгут костры

«греют умерших предков». Кликание

коляды, Овсеня и Плуга (возглашаются

хвалебные песни плугу) Рождество 25

декабря/7 января — день зимнего солнцеворота,

пробуждение солнца после зимы. Уход

старого года и начало нового, рождение

нового солнца, Граница между старым и

новым – «лазейка для нечисти».– начало

святок.(песни – Коляда, Виноградие

(виноград – сад – благополучие), Щедровка,

Авсень) В фольклоре – колядования,

молодёжные игрища, аграрная магия

(весенняя обрядность), гадания (наиболее

обширные – связь с разгулом нечистой

силы), , ряженье, поминовения предков.

Богатая коляда. Обрядовые бесчинства.

Колядование — обрядовый обход группами

деревенских жителей во время святок,

исполнение колядок. Песни аграрной

направленности, величальные хозяевам,

прославление Христа (после принятия

христианства)Колядовщики – «выходцы

из иного мира», предки. Подаяние им –

жертвоприношение предкам. Костюмы:

животных, «нечисти», представителей

некрестьянской, чужой среды (барыня,

фельдшер ит.д.) Святочные игры эротического

характера. Преобладают две темы: брак

и похороны. Эротизм — остаток древнего

обряда, т.к.древняя языческая семантика

праздника в обновлении Солнца-Даждьбога,

и зачатия природной плодородной силы,

Ярилы. Смысл языческих святочных игр –

прощание с умирающим годом и радость

от рождения нового. Позднее приуроченность

эротических игр к святкам объяснялась

также приближением мясоеда – времени

сватовства и свадеб. Святки делились

на две части: Святые вечера и Страшные

вечера.

.

Святые Вечера – от кануна Рождества до

Васильева Вечера (Щедреца — Щедрого

Вечера), Страшные вечера от Васильева

дня до Крещения. Рождественская ель

(позднее, из Европы) – символ райского

дерева, увешанного яблоками и орехами

(плодами). Необмолоченный сноп Дед,

солома и сено на столе, хождение по домам

с плугом, посыпание зерном, гадания об

урожае,

зерно(символ зачатия) – всё говорит о

посеве, жатве, обилии плодов желаемых

в наступающем году. трапеза (узвар, каша

– родины, мёд, кутья – похороны)

По

церковному календарю: Рождество Христово

– двунадесятый праздник. Иисус Христос

– «Солнце правды». Был рождён Девой

Марией, непорочно зачавшей от Святого

Духа. Славление Христа – обрядовый

обход

крестьянских

дворов с поздравлениями и пожеланиями

благополучия, пели «Рождество» —

рождественский тропарь. Молодёжь

«славила» со звездой (в честь звезды,

которая привела волхвов к колыбели

иисуса) или вертепом (кукольный

механический театр, изображающий сцену

Рождества Христова.

Васильев

день 1 / 14 января Страшные (Ворожные,

страстные) Вечера, продолжавшиеся до

Крещения Господня – середина святочных

праздников, День Нового солнечного

года.. Постная коляда. Аграрные колядки,

пик святочных гаданий, обильные трапезы.

Особое блюдо: «кесаретский» зажаренный

поросёнок. (св. Василий – покровитель

свиней). Кесаретский поросёнок –

пережиток древнего славянского ритуала

жертвоприношений богам в обмен на

благополучие. С этого дня разрешение

есть свинину. От Васильева дня до Крещения

было много магических обрядов, т.к. особо

«буйствовала» нечистая сила. Обряд

посыпания знаменует весеннее осеменение

Матери-Земли, вступающей в брачный союз

с «просветлённым» (богиней Весной)

Небом. Зёрна – символ оплодотворяющего

семени, дождя и солнечных лучей. (Такие

же посыпания на свадьбах). СЕЯТЬ-СВЕТИТЬ-ОВСЕНЬ.

Овсень – бог, возжигающий солнечное

колесо, дарующий свет миру (Афанасьев)

Оканчиваются

Рождественские святки.

Крещение

6 / 19 января. У язычников – водокрес -,

религиозные омовения у язычников на

праздник Коляды, вызванные мыслью об

освобождении вод с поворотом солнца,

превращение их в живые потоки, несущие

обновление и силу плодородия Завершение

святочных праздников, искра небесного

огня (Креса) из Сварожьей Кузни падает

в воды Земли, наделяя их чудодейными

свойствами. В христианстве день изгнания

нечистой силы и очищения людей от грехов.

Открывается небо – будет услышана

молитва. Крещенское водосвятие –

очищение вод от нечисти, заполнившей

мир в дни новолетия (святок). Особенно

старательно очищались от грехов в

крещенской проруби Иордани те, кто

участвовал в ряженьях и игрищах. Обряды

освящения скотины. В крещенский сочельник

– поминовение усопших. В этот день

устраивались смотры невест. «Крещенское

рукобитье – к счастливой семье.» После

этого дня наступает мясоед. (20 января)

Начало свадеб.

21

января – проводы коляды.

Февраль–сеченъ,

снежень, бокогрей, у малоруссов – лютый

В

народе его называли бокогрей, основываясь

на том, что скотина выходит в феврале

из хлевов обогревать бока. В наших

летописях его называли: свадебным, от

зимних свадеб, совершаемых от дня

Богоявления до масленицы.

Сретение

2 / 15 февраля. Двунадесятый церковный не

переходящий праздник. Сретение- слово

славянское что означает «встреча».

Сретение

считается границей мужду зимой и весной.

» на сретение зима с летом встречались»

В народном календаре – встреча зимы и

лета. В это время иногда случались первые

громы. . «На Громницу зима с летом (весной)

встретились». «На Громницу Солнце на

лето, зима на мороз». Приметы о будущем

урожае. Обычай «закармливать кур» ,

подготовка и починка летней сбруи,

ездовой и пахотной. Обрядовое блюдо для

починок – «семейнаясаломата». «Приехала

саломата на двор, расчинай починки».

Женщины совершали обряд «семенное» —

выставляли на 3 морозные утренние зари

семена для будущего посева. Так же

«зорнили пряжу» выставляли первый моток

пряжи «на зорю», чтобы пряжа (равно как

и судьба, которую «прядёт» Богиня Макошь)

была бела, чиста и крепка. Первое

закликание весны.

Сочельник

(Сочевник) Народное название кануна

праздников Рождества Христова и Крещения.

Слово «сочельник» восходит к словам

«сочиво» и «сочень», которые в свою

очередь произошли от «сок». Сочивом у

русских называли сок или молоко из

семян, а также кушанье, состоящее их

зёрен, то есть кашу. Такую постную кашу

ели в рождественский и крещенский

Сочельник. Сочнями же назывался вид

лепёшек на конопляном масле, а так же

сдобные выпечные изделия с начинкой

сверху (шаньги, ватрушки) или без неё

(пряженики). Постные и пресные сочни

изготовляли к Рождеству, поэтому название

«Сочельник» относится, прежде всего, к

кануну Рождества Христова. Сочни или

тесто для них нередко использовалось

девушками для святочных гаданий. В ночь

на Рождество Христово или в день самого

праздника с сочнем спрашивали имя

суженого на улице, в проделанные в тесте

дырочки смотрели через подворотню на

проходящих, и по внешнему виду первого

встречного судили о будущем. В Сочельник,

рождественский и крещенский, обычно

готовились к празднику: с особенной

старательностью мыли в доме полы, стены

и потолок, аккуратно всё прибирали,

обтирали иконы от пыли, украшали красный

угол. В это время обязательно соблюдали

строгий пост, то есть полностью

отказывались от пищи до момента обрядовой

трапезы в полночь. Неотъемлемой частью

Сочельника являлись домашние моления,

а так же посещения служб в церкви.

Святки

Главный зимний праздник в крестьянском

календаре, знаменующий собой переход

от старого года к новому. Святки длились

две недели, начинаясь в Рождественский

Сочельник (6 января) и, завершаясь в день

Крещения. Корни большинства святочных

обрядов, совершаемых в связи с наступлением

нового солнечного года, восходят к

глубокой древности и имеют ярко выраженный

языческий характер. Вместе с тем на

архаичную основу праздника сильное

влияние оказало христианство, поскольку

к святочному периоду были приурочены

события жизни Иисуса Христа. Основными

праздниками в рамках Святок являлись

Рождество Христово, Новый год (Васильев

день) и Крещение Господне. В кануны этих

дней вечером в каждой крестьянской

семье совершались торжественные

обрядовые трапезы, включающие ритуальную

пищу, которую после ужина оставляли на

столе для появляющихся в святочное

время душ умерших и ставили на окно или

порог для угощения мороза. Полагали,

что и умершие предки, и природная стихия,

вкусив обрядового блюда, будут

способствовать хорошему урожаю в новом

году. В традиционной культуре вкушение

обрядовой пищи осмысливалось не как

обычное насыщение, а как приобщение к

жизненным силам, и соответственно к

вечному обороту жизни. Обрядовое

кормление покойных «родителей», то есть

всех покойных предков, которые по

народным представлениям являлись уже

частью природы, приобщало также и их к

этому нескончаемому движению жизни

Максимов С.В. Из очерков народного быта.

Крестьянские календарные праздники.

М., 1986 г., с. 56. Весь святочный период был

чрезвычайно насыщен разнообразными

обрядами и ритуальными действиями, к

которым был причастны все члены

деревенской общины. В первый день

Рождества совершался обряд Славление

Христа. Этот обходный обряд был направлен

на обеспечение урожая в Новом

сельскохозяйственном сезоне. С этой же

целью в Рождественский Сочельник или

рано утром на Рождество и в день Нового

года по деревне ходили колядовщики,

исполняя поздравительные песни хозяевам

домов, за что получали вознаграждения

обильным угощением.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Обилие духовых, струнных и ударных инструментов говорит о культурном богатстве древних русских. Впитывая звуки природы, народ создавал из подручных материалов нехитрые трещотки и свистульки. Каждый ребенок на Руси обладал навыками изготовления и игры на простых музыкальных инструментах. Это было неотъемлемой частью народной культуры и быта со времён Древней Руси. Многие из них используются по сей день в неизменном виде – иные были усовершенствованы и легли в основу народных оркестров.

Русская народная музыка (инструменты):

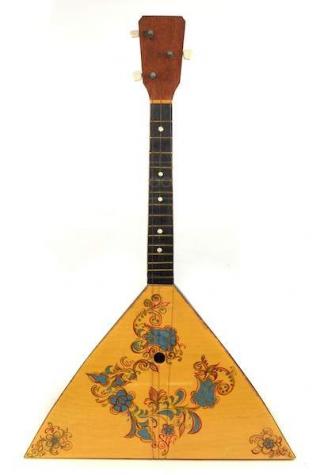

Балалайка

Балалайка стала символом русской культуры. Это трёхструнный щипковый инструмент с треугольной декой. Первые упоминания инструмента датируются XVII в. но массовое распространение инструмент получил только спустя сотню лет. Классическая балалайка произошла от восточнославянской домры с полусферическим корпусом и тремя струнами в русской версии.

Статус народного инструмента был присвоен ей неспроста. Корень слова балалайка такой же, как в словах балакать или балаболить, которые означают бессодержательный, ненавязчивый разговор. Так и инструмент чаще всего выступал аккомпанементов для досуга русских крестьян.

Гусли

Ещё один струнный народный щипковый инструмент, но гораздо старше балалайки. Первые исторические свидетельства использования гуслей относятся к V веку. Предок инструмента точно не установлен, но, согласно наиболее распространённой гипотезе они произошли от древнегреческой кифары. Существовало несколько типов гуслей с резонатором различной формы и количеством струн от 5 до 30.

Гусли всех типов (крыловидные, шлемовидные, лироообразные) использовались для аккомпанемента голосу солиста, а музыканты назывались гуслярами.

Рожок

Небольшой мундштуковый духовой инструмент со раструбом на конце ствола и шестью игровыми отверстиями (одновременно название группы духовых инструментов). Традиционный рожок вырезался из можжевельника, берёзы или клёна. Ансамблевая и танцевальная разновидность инструмента произошли от сигнальных рожков пастухов и воинов, которые аккомпанировали и досугу, и работе.

Первые сведения о рожках, зафиксированные на бумаге, датируются XVII веком, но фактически их начали использовать гораздо раньше. С XVIII века появляются упоминания о рожковых ансамблях.

Домра

Традиционный славянский щипковый струнный инструмент – прародитель балалайки. Принципиальные отличия от первой от последней заключаются в конфигурации деки (овальной и треугольной соответственно). Широкое распространение получила в XVI веке, предположительно эволюционировав из монгольских двухструнных щипковых инструментов.

В России это трёхструнная домра с квартовым строем — в России, в Беларуси и Украине — четырёхструнная домра с квинтовым строем . Домра считалась инструментом путешествующих скоморохов (игрок на домре — домрачей).

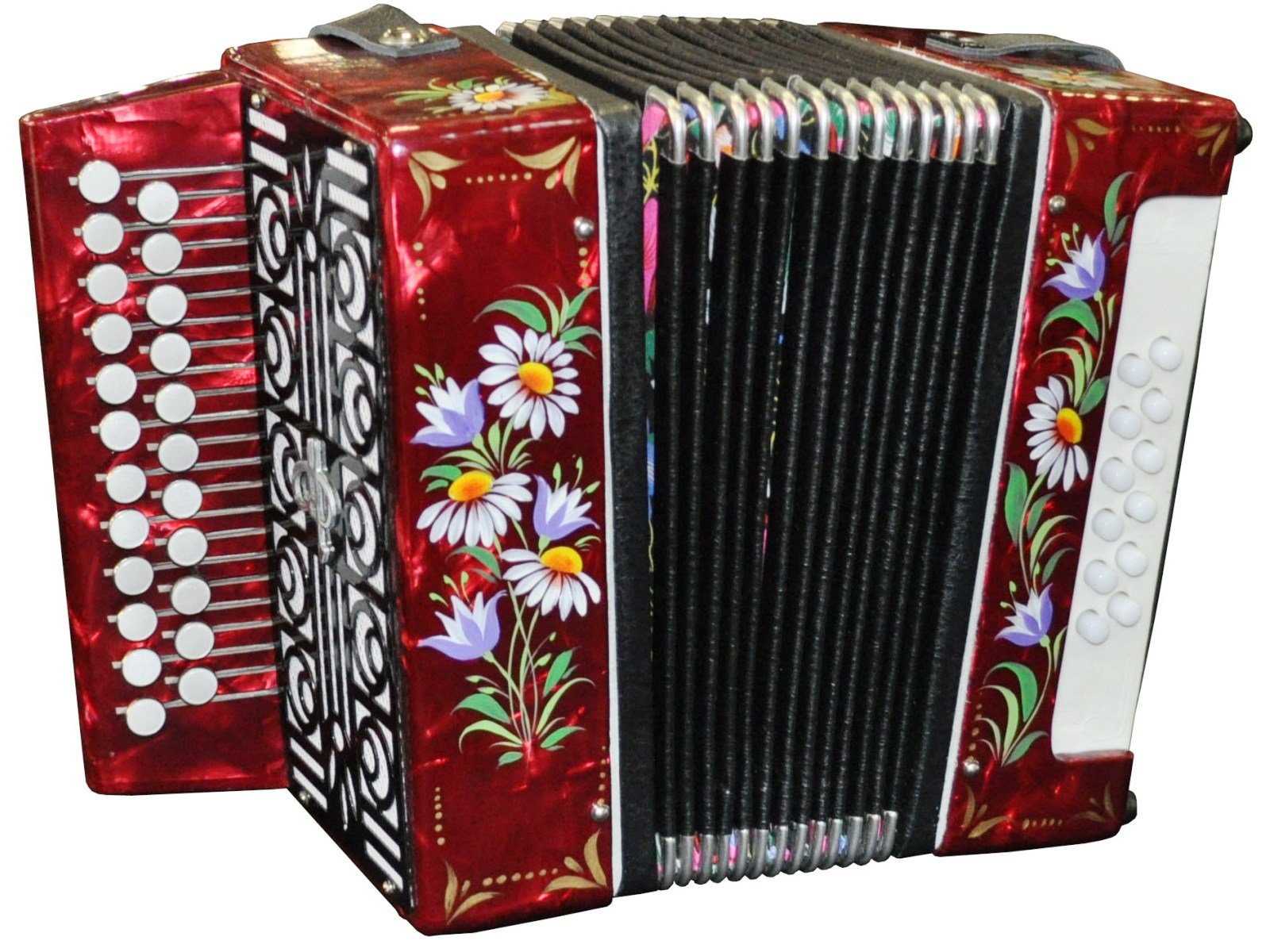

Баян

Баян – русский народный музыкальный инструмент с баварскими корнями. Конструктивной основой для него послужила гармоника. Первый инструмент был создан мастером Мирвальдом в 1891 году, а уже в следующем баяны появились и в России. Однако название инструмента впервые упоминается в 1903-м году (до этого он назывался хроматической гармонью).

Это сольный концертный или ансамблевый инструмент. Однако нередко он аккомпанирует и народному досуга на общественных гуляниях или семейных праздниках.

Русская гармонь

Ручная гармонь пришла в русскую музыкальную культуру вместе с нашествием монголо-татар. Её прародителем стал китайский инструмент шен. Китайский прародитель прошел долгий путь из Азии в Россию и Европу, но массовую народную любовь гармоника получила после 1830-х годов, после открытия первого производства. Но даже при наличии поставленного производства большую часть инструментов изготавливали народные мастера, что способствовало широкому конструктивному разнообразию.

Бубен

Установить время и место появления бубна как музыкального инструмента практически невозможно – он использовался в различных обрядах многих народов. Обрядовые бубны чаще всего представляют собой кожаную мембрану на круглом деревянном каркасе – обечайке. На обечайку русских музыкальных бубнов часто подвешивались бубенцы или круглые металлические пластины.

На Руси бубном назывался любой ударный музыкальный инструмент. Четко выделяется ратный и обрядовый бубен. Именно они послужили основой для бубнов музыкальных, используемых во время выступлений скоморохов и других увеселительных мероприятий.

Дрова

Ударный инструмент с говорящим названием дрова «вырос» из обычной вязанки дров. По принципу действия он схож с ксилофоном. Звук извлекается специальной колотушкой из деревянных пластин. В нижней части каждой пластины выбирается углубление, от глубины которого зависит высота звука. После настройки пластины лакируются и собираются в связку. Для изготовления дров используется высушенная берёза, ель и клён. Кленовые дрова считаются самыми благозвучными.

Свистулька

Небольшой керамический духовой инструмент – свистулька – часто снабжался декоративными элементами. Особо популярны были свистульки в виде птиц с декоративной росписью. Предпочитаемые существа и орнаменты часто указывают на регион изготовления инструмента.

Свистульки издают высокие трели. В некоторые виды свистулек заливается вода и тогда трели получаются с переливами. Создавались свистульки как детские игрушки.

Трещотка

Ряд деревянных пластинок, скрепленных шнурком, это и есть славянская трещотка. Встряхивание такой связкой создаёт резкие хлопающие звуки. Трещотки изготавливаются из прочных пород древесины – дуба, к примеру. Для увеличения громкости между пластинами вставляются прокладки порядка пяти миллиметров толщиной. Использовался инструмент на ярмарках и народных гуляниях для привлечения внимания к тому или иному выступлению.

Деревянные ложки

Ещё один символ русской культуры – деревянные ложки. Это единственный ударный инструмент, которым можно есть. Древние русские использовали ложки для извлечения ритмических звуков не меньше, чем для еды. Ложки из разных пород древесины с характерной росписью используется в комплектах от двух до пяти. Наиболее распространён вариант с тремя – две зажаты в левой руке ложкаря, а третьей он ударяет по нижним сторонам черпаков.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗЕМСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУЗЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

СЦЕНАРИЙ

ВЕСЕЛЫЕ ПОСИДЕЛКИ С ИЗУЧЕНИЕМ ИСТОРИИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРМЕНТОВ

Подготовил:

Педагог дополнительного образования

Соловьев М.В.

Суземка

2016

СЦЕНАРИЙ

ВЕСЕЛЫЕ ПОСИДЕЛКИ С ИЗУЧЕНИЕМ ИСТОРИИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРМЕНТОВ

Оформление зала. На сцене — внутреннее убранство дома. Три скамейки, расположенные буквой П. Они покрыты домотканными покрывалами. Сцена украшена в народном стиле. На скамейках сидят участники фольклорного коллектива «Околица»– в русских народных костюмах. Девочки вышивают, кто-то прядет, мальчики изготавливают корзинки, кто-то мастерит дудочки, кувиклы и др.

Рукодельницы исполняют РНП Суземского района «Как выйду я, выйду»

Рукодельница: Работа да руки надежные в людях поруки.

Рукодельница: Когда делать нечего, и таракан на полати полезет!

Рукодельница: В поте лица работаем так, что недуг носу утереть.

Подходят ребята с народными, музыкальными и шумовыми инструментами, раскладывают их в определенное место. ( гармошка, балалайка, жалейки, свирели, кувиклы, трещотки, бубны, ложки и другие.)

Исполняется РНП «Как у наших у ворот»

Мальчик: Как у наших у ворот

Собирается народ,

Все-то с ложками

Да с трещотками

Мальчик :Как у нашего соседа

Весела была беседа

Гуси — в гусли

Утки — в дудки

Мальчик: Чечетки — в трещетки

Чайки в балалайки.

Свиристели – в свирели

Скворцы – в бубенцы

Мальчик: Играют, играют, всех потешают.

( исп. РНП «Сенюшка»)

Под звуки русских народных инструментов входят в зал ведущие

в русских народных костюмах.

1-й ведущий:

— Гой, славные наши гостюшки, разлюбезные милые детушки! Расскажем вам о святой Руси, о далеких временах, вам неведомых. Жили-были, тогда добры молодцы, раскрасавицы красны девицы.

А у них были добрые матушки, бородатые мудрые батюшки. Умели они пахать да косить, дома – терема рубить, умели и холсты ткать, узорами их вышивать. А уже как петь, да веселиться умели, и пером не описать!

2-й ведущий:

В 20 и 19 веках самым распространенным народным инструментом была балалайка. Про нее даже сказки сказывали, под нее плясали во время праздников. Когда же сто лет назад Василий Васильевич Андреев – любитель музыки и театра – балалайку усовершенствовал, создал не один инструмент, а целое семейство: пикколо, прима, секунда, альт, бас контрабас, то наша балалайка пришла в концертные залы и простонародный «мужицкий» инструмент получил новую жизнь (звучит запись музыкального фрагмента -балалайка).

1-й ведущий:

А умеете ли вы, детушки, загадки отгадывать? Сейчас увидим!

-

Сидел на заборе, пел да кричал,

а как все собрались, взял да замолчал! (петух)

-

Сто один брат, все в один ряд.

Вместе связаны стоят. (забор)

3. Четыре брата бегут, друг друга не догонят. (колеса)

4. Была белая, да седая, пришла зеленая, да молодая. (зима, весна)

Молодцы, ребята, все загадки отгадали. А сейчас перед вами выступят ребята участники детского образцового фольклорного коллектива «Околица». Они не только поют, но и играют на многих народных музыкальных инструментах. ( Идет выступление фольклорного коллектива «Околица»)

1-й ведущий:

А теперь, разлюбезные наши гостюшки, угадайте загадку:

«То толстеет, то худеет, то громко голосит» (гармонь)

Вот молодцы, все-то вы знаете.

Русь талантами богата, Русь талантами сильна.

Играют если нам ребята,

Значит, будет жить она!

Музыкальные номера:

2-й ведущий:

А кто скажет нам, что за инструменты здесь стоят?

(гармошка, баян, аккордеон)

Какая страна является Родиной для них? Кто-то из вас знает?

А вот и не угадали!

Все эти инструменты произошли от своего прародителя гармошки.

В середине прошлого столетия во многих странах среди народных масс гармошка получила широкое распространение:

В Англии – концертина,

В Германии – банданеон,

В Австрии – аккордеон,

В России – баян.

Хотя эти инструменты отличаются друг от друга (формой, размером, конструкцией). Но все они ветви одного дерева – все они гармошки.

Поэтому гармошку можно назвать международным народным инструментом.

1-й ведущий:

Однако России принадлежит авторитет создания хроматической гармоники с клавиатурой, похожей на фортепианную. Эти гармошки сконструировал И.И. Белобородов в начале 70 годов 19 века.

Ему предлагали продать патент за рубежом, но Белобородов отказался. И вот мы имеем счастье видеть и слышать эти инструменты.

Музыкальные номера:

2-й ведущий:

Василий Васильевич Андреев, не только возродил инструменты, но и в 1887 году он организовал в Петербурге « Кружок любительской игры на балалайке», а еще через 9 лет кружок этот был преобразован в Великорусский оркестр, который существует и поныне, только теперь он называется Оркестр народных инструментов имени В.В. Андреева. В оркестре главную роль играют струнные щипковые инструменты.

Это, какие ребята?

Кроме них есть еще баяны, флейты и другие духовые инструменты, большая группа ударных инструментов.

2-й ведущий:

На Руси всегда любили плясать, петь, играть. В лихой пляске раскрывается душа русского народа:

«Обойди хоть всю планету,

Лучше русской пляски нету,

Балалайка и гармонь

Разжигают в нас огонь!»

Участники фольклорного коллектива «Околица» с применением русских народных инструментов (гармонь, балалайка, треугольник, колокольчик, бубен, ложки, свирели, жалейки, кувиклы, трещетки, рубель )- исполнили РНП

2-ведущий: Ребята, а некоторые музыкальные инструменты, мы сами с ребятами смастерили. На нашем озере нарезали камыша, изготовили нужного размера, высушили, каждую маленькую дудочку настроили на нужный лад и получились кувиклы. А сейчас можете послушать звучание этого инструмента. ( исполняется номер)

Участники фольклорного коллектива говорят небольшой монтаж

-

Бежали по дорожке,

Собирали ложки

-

Ложки не простые,

Ложки хохломские,

-

Вятские, смоленские

Ложки деревенские.

-

Ложки сосчитаем

В ложки вам сыграем.

-

Ой, глядите-ка, трещетки!

У трещеток голос четкий!

-

Ах, глазам своим не верю!

Я нашел себе рубель

-

Мы не будем щи хлебать,

Мы не будем, кашу есть.

-

В ложки станем мы играть.

Только надо бы присесть!

-

Ой, жги, говори,

Зажигаем, ложкари!

1-ведущий: А какие инструменты здесь лежат? (шумовые)

Дети отвечают.

Музыкальный номер.

Играет детский фольклорный коллектив « Околица»

2-ведущий: Ребята, а вы бы хотели попробовать звучание каждого инструмента, можете подойти посмотреть и потрогать, а ребята, которые владеют ими вас, познакомят с их звучанием. ( Ребята знакомятся с музыкальными и шумовыми инструментами)

1- ведущий обращается к зрителям:

— Надеюсь, что после знакомства с миром инструментов музыки стали воспринимать хоть чуть-чуть богаче и полнее. Может быть, кое-кто из вас подумал, каким другом может стать музыкальный инструмент.

Он чувствует ваше настроение и плохо переносит разлуку. Он умеет быть благодарным за заботу. Он остается верным до тех пор, пока верны ему вы сами.

2-ведущий: А сейчас мы с вами прощаемся до новых встреч.

Зрители выходят под музыку оркестра русских народных инструментов.

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Ведущий: Начинаем проводы зимы —

И согласно праздничной программе

До ворот проводим зиму мы.

А весна уже не за горами

Традиционный праздник проводов зимы — Масленица, один из самых веселых, красивых праздников на Руси. Это целая неделя гуляний, игр, вкусных и обильных угощений. И это последняя неделя перед Великим постом.

Согласно легенде Масленица родилась на Севере, отцом ее был Мороз.

Однажды зимой человек заметил ее, прячущуюся за сугробами, и призвал

помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, заставив человека забыть о зиме, разогрела кровь в жилах, схватила за руки и пустилась с ним в пляс! Народ называл Масленицу «веселой», «широкой», «разгульной».

Традиционные кушанья на Масленицу – блины, каждый день недели имеет свое название, а название говорит о том, что в этот день полагается делать. Конечно, сейчас трудно соблюсти все случаи и обряды, ведь масленичная неделя это обычная рабочая неделя. Но узнать о ней будет интересно многим. В Масленицу долг каждого человека помочь прогнать зиму, разбудить природу и встретить весну. На это направлены все масленичные традиции, а мы поможем вам в этом. Хотите, чтобы блины получились вкусными — отбросьте злые — тревожные мысли. Постарайтесь забыть о проблемах, настройтесь на доброе, веселое.

И так мы начинаем

ПОНЕДЕЛЬНИК — ВСТРЕЧА. Делали чучело Масленицы, которое сжигали в конце масленичной недели. В этот день полагалось устраивать и раскатывать ледяные горки — чем дальше катятся салазки, тем громче шум и смех над горкой, тем лучше будет урожай, длиннее лен. А еще для того, чтобы лучше росли растения, также качаться на качелях-чем выше, тем лучше.

В старину москвичи справляли Масленицу у красных ворот и здесь сам царь Петр Великий, открывал Масленицу и катался на качелях с офицерами.

ВТОРНИК — ЗАИГРЫШ. В этот день начинаются веселые игры, а за потеху и веселье угощали блинами.

СРЕДА-ЛАКОМКА. Название говорит само за себя. В этот день хозяйки поступают по поговорке: «Что есть в печи — на стол мечи». На первом месте в ряду угощений, конечно, блины.

ЧЕТВЕРГ — ШИРОКИЙ, РАЗГУЛЯЙ. Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание на лошадях по «солнышку».(по часовой стрелке вокруг деревни). Главное мужское дело в этот день оборона и взятие снежной крепости. Мужчины и молодые парни с азартом включаются в битву, а женщины и дети выступают в роли зрителей строгих судей и страстных болельщиков.

ПЯТНИЦА – ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ. В этот день зять едет к тещи «на блины», а теща зятя привечает, угощает.

СУББОТА-ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. Ходят в гости к другим родственникам, и опять на угощение бесчисленные блины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ-ПРОЩЕНОЕ. В этот день просят прощения у родных, знакомых за нанесенные обиды и, облегчив душу, весело поют, пляшут, провожая широкую Масленицу, сжигая чучело Масленицы.

1- скоморох: Молодцы и молодицы,

Да ядреные девицы

Милости просим, к нам заходи.

Заходи, не обходи, да друзей пригласи.

2-скоморох: Ждут вас игры, да веселье

Ждут вас русские блины,

Эй да что там заходи.

Глашатай :Расступись честной народ!

Слушай указ зимы-матушки:

«Указ сего дня……………….числа ………….года указую своим правлением произвести в школе празднество на гране зимы и весны.

В этот день людям званья разного собраться для гулянья, для игр.

Сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем.

Посему тому повелеваю: от утех моих радость всем найти веселиться всем по достоинству.»

Ведущий: Масленицу встречаем, провожаем. С давних времен Масленица — самый веселый предвесенний праздник. Отмечают его в конце зимы и празднуют всю неделю. Все веселятся и радуются тому, что прошла зима и наступает весна.

Празднование совершалось по строго расписанному по порядку.

И так Масленицу начинаем!

1ый день встреча Масленицы. Звал — позывал частной Семик широкую масленицу к себе в гости во двор: «Душа ль ты моя Масленица, перепиленные косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь. Приезжай ко мне в гости на широк двор на горах покататься, в блинах поваляться, сердце потешить».

Ведущий: Посмотрите -ка детушки, не едет ли Масленица?

(имитируя езду на лошади скачет мальчик).

Ведущий: Везешь ли Масленицу?

1- мальчик: Нет не везу.(появляется другой мальчик)

Ведущий: Везешь ли Масленицу?

2-мальчик: Везу, везу.

(мальчик скачет к дверям и ввозит санки с чучелом Масленицы, рядом идут четыре девочки две с дугой, две — с трещотками)

Ведущий: Ой, да Масленица во двор въезжает

Широкая, на двор въезжает.

(фольклорный коллектив «Околица» исполняет песню «Наша Масленица»

Все: Здравствуй сударыня – Масленица.

1-скоморох :Будем Масленицу величать, да блинами угощать.

Будем Масленицу хвалить. Да на саночках возить.

2-скоморох:Широкая Масленица, мы тобою хвалимся

На горах катаемся, блинами объедаемся, Масленица накормила всех людей

Заиграла, заплясала, сразу стало веселей.

1-скоморох: Сударыня наша Масленица! Протянись до Великого дня!

2- скоморох: От Великого Дня до Петрова дня!

Ведущий: Раньше с такими словами обращались к Масленице, чтобы она продлилась подольше, до самого летечка. И ставили ее на самое видное место.

(Дети провозят ее по кругу и ставят у центральной стены).

Ведущий: Закончился первый день, встретили мы масленицу. Наступает второй день недели, а назывался он «наигрыши». Пришло и нам время поиграть, Масленицу потешить.( ИГРЫ «Бег в мешках», »Взятие крепости»-броски в цель мячом и др.)

Ведущий: Объявляю третий день — «Лакомка». Чем же лакомились на Масленицу?

Все: Блинами.

Ведущий: Правильно. Ох, уж эти блины на Масленицу. Пышны, румяны, пухлы, вкусны со сметаной. Блин круглый, красен, горяч как щедрое весеннее солнце. Во многих семьях блины пекли с понедельника. Каждая хозяйка пекла по рецепту. Вот как поют об этом ребята из фольклорного коллектива «Околица».(Звучит фольклорная песня «Ой блины, блиночки мои».)

3- скоморох: А ну-ка, едоки подходи с правой руки, подходи с левой руки, с блинами справиться помоги.(конкурс: Кто быстрее съест блин». Выходят

несколько человек и едят по блину.)

4-скоморох: (читает во время конкурса)

А блины -то хороши, наедайтесь от души

Смотри не подавись, от стола не оторвись!

Ведущий: Четверг-«Широкий четверток, разгуляй». Катались на лошадях по улицам. Катание с гор сопровождалось песнями, хороводами.

(Катание на «тройках», хоровод, «В хороводе были мы»)

Ведущий: Любили на Руси Масленицу. Чаще всего ее празднование приходилось на февраль. И до сей поры живет пословица «В феврале зима с весной встречаются впервой».

(Появляется зима).

ЗИМА: Здравствуйте люди добрые! Что тут за веселье?

3- скоморох: А мы Масленицу встречаем, весну поджидаем.

Зима: Как весну? Кто приказал?( появляется весна).

Весна: Твое время зима, закончилось. Ступай к себе спать

Зима: Ну нет, я так просто не уйду, давай силой мериться.

(Зима и Весна встают друг против друга, а за ними дети, проводятся состязания: перетягивание каната, «Бой петушков» или бой с мешками на скамейке)

4-скоморох: Ты прости, прощай Зима матушка

Ты прости, прощай, на нас не серчай.

Ждем тебя через годок, на осенний наш порог ( песня фольклорной группы о зиме)

Ведущий: Хватит играть, пора пятницу объявлять!

Пятница -«Тещины вечерки», суббота –«Заловушкины посиделки». И о чем только не судачили на них кумушки.

( фольклорный коллектив «Околица» исполняет частушки).

3-скоморох.: Радуйся народ. Меня пляска берет.

Пойду попляшу,

На людей погляжу.(Общая пляска).

Ведущий: Чего только не случалось на Масляной неделе. Но всему бывает конец. Подошел и последний день Воскресенье, проводы Масленицы.

Перед Великим постом, желая отчиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощение. В этот день прощались и с масленицей.

4- скоморохый: Ты прощай наша Масленица,

Ты прощай, прощай, наша широкая!

3-скоморох: Масленица весело гуляла, песни играла

Протянула до Поста, гори сатана!

А теперь прощай, на тот год приезжай!

(Масленицу увозят, поджигают чучело)

Весна: А теперь я стала полноправной хозяйкой

Угощайтесь блинами, да нахваливайте хозяев

С праздником вас!

Фольклорно — игровая программа

«Каравай»

Предварительная подготовка:

Разучивание песен, стихов, повторение пословиц, поговорок о хлебе, поиск загадок.

Плакаты с пословицами и поговорками о хлебе.

На столах, покрытых рушниками, старинными скатертями –всевозможная выпечка, сделанная учениками и родителями, в зале — снопы пшеницы, старинные орудия труда.

Ход праздника:

Звучит песня «Русское поле»

Ведущий 1:

Здравствуйте, гости дорогие!

Милости просим к нам на праздник, без гостей и праздник не праздник. Ох и много праздников на Руси раньше было. Многие из них к нам пришли из глубокой старины. Самые веселые, щедрые праздники были осенью, когда люди, убрав урожай, делали заготовки на зиму.

Ведущий 2:

А вот чему будет посвящен сегодняшний праздник, вы сами скажите, отгадав загадку.

Комковато, ноздревато,

И губато, и горбато,

И кисло, и пресно,

И красно, и кругло

И легко, и мягко, и твердо и ломко

И черно и бело,

И всем людям мило.

Ведущий 1:

Такую загадку придумал русский народ о каравае – круглом хлебе. Издревле хлеб берегли, в его честь слагали гимны, говорили о нем, как о живом существе: хлеб-кормилец, хлеб –батюшка. Наши предки восточные славяне считали каравай символом плодородия, использовали его в различных обрядах. Приготовление каравая было связано со множеством торжественных действий особенных жрецов, использовались обрядовые жернова для приготовления муки. По словам старинной песни, «сам бог каравай месит» мочь им месить тесто и печь.

В свадебных обрядах каравай, разломленный на две половинки, воплощал жениха и невесту. Настоящий обрядовый каравай

Украшался изображением мирового дерева и фигурками птиц и животных.

С тех незапамятных времен дошел до нас обычай встречать дорогих гостей хлебом- караваем. Он стал символом доброго, мирного труда, символом достатка и счастья. И эти счастьем спешат поделиться со всеми. В старину каравай ржаного хлеба с солонкой соли подносили князьям и боярам, царям и помещикам. Русские князья и цари принимали хлеб-соль от покоренных областей, при проезде через города и селенья, при приеме различных депутаций. Побежденные города подносили завоевателям хлеб-соль. «Хлеб –соль величай!»- наказывали праотцы. Святое отношение к хлебу является одним из главных достоинств русского человека, ведь чтобы вырастить хлеб надо вложить много труда: вспахать землю, посадить семена, волноваться, хватит ли влаги или, наоборот, не будет ли она излишней. А потом приходила пора убирать налитые колосья. В старину говорили: «Зерно в колосу- торопись жать полосу», «Пора же, маты, жито жати» — поется в старинной русской песни.

Как вы думаете ребята, что такое «жито»?

(Хлебные злаки: рожь, пшеница, ячмень, просо.)

Первый сжатый сноп называли «именинником». С него начиналась осенняя молотьба, его соломой кормили больную скотину, зерна первого ржаного снопа считались целебными для людей и птиц. его украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконами.

Фолькл. группа песня «Как пошла наша Параша»

1-ый мальчик.

Эх, у нашего Тита

Богатое жито.

Из колоса – горстка,

Из снопика – мера.

Семьсот молодцов это поле обжали,

На сотне подвод это жито убрали.

У Тита – добра — золотая гора.

2-ой мальчик

Да, сейчас день прозевал.- урожай потерял.

3- ий мальчик:

Если идет работа – спать неохота.

4ый мальчик:

Жать — не дремать! А после жатвы частушку запевать!

(Девочки исполняют частушки, смотри приложение)

(Исполняется русская народная песня «Посылала меня мать». (смотри приложение).

Ведущий:

К Успению(28 августа) оканчивалась уборка ржи и посев озимого хлеба. Закончив жатву, женщины приговаривали: «Кто пахал — тому силку, а кто сеял – тому две, а кто жал — тому все».

По старому общерусскому обычаю на поле оставляли небольшую горсть не срезанных колосьев, перевязывали их лентами — «завязывали бороду» и приговаривали: «Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!» Оставляя несколько несжатых колосьев, жнеи надеялись вернуть земли силу, потраченную ей на выращивание урожая. Чтобы усилить это действие, «бороду» украшали лентой, свивали в венок, пригибая его к земле, прикапывали.

Девочки подходят к снопу, украшают его лентами, поют либо приговаривают. (фольк. гр.)

Уже мы вьем, вьем бороду

У Гаврилы на поле,

Завиваем бороду

У Васильевича да на широком,

У Васильевича да на широком.

На нивы великой,

На полосы широкой,

Да на горы высокой,

На земле чернопахотной, на землицы на пахотной

Вейся, вейся, борода,

Бородушка, вейся,

Сусек, наполняйся.

Ведущий:

К Воздвиженью (27 сентября) последние снопы перевозили на гумно, говаривали: «Здвижение — хлеб с поля на гумно движется». А с Феклы – заревницы (7 октября) в специальных помещениях – овинах начинали по утрам молотить с огнем, т. е. овины натапливали и молотили хлеб. Первый овин называли «именинником». Для именинного овина варили молотильщикам кашу. «На заревницу хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок».

На Астафия (3 октября) примечали: «Астафий ветряк дует всяк». Если в этот день будет ветер с юга, значит, будет хороший урожай озимого хлеба на будущий год. С Астафия –ветродуя работали ветряные мельницы. Сусеки крестьянских амбаров заполнялись мукой свежего помола. «Бела беляна по полю гуляла, домой пришла – в сусек легла».

К хлебу всегда было уважительное отношение, но к первому караваю, испеченному из свежей муки, особенно благоговейное. Вся семья собиралась к трапезе. Резал каравай самый уважаемый человек в семье. Резал его стоя, тонкими ломтиками, не спеша, прижимая к груди.

Есть семьи где и по сей день режут хлеб только стоя, перед едой его целуют. Многие сметают крошки со стола и кладут в рот в знак уважения к нему.

В старину существовало много примет, поверий, обрядов и обычаев, связанных с хлебом. Например:

· Солнце закатилось – не начинай новой ковриги, а то хозяйство расстроится; а уж если начал в этот час резать хлеб, то горбушку не ешь, а после ужина опять приставь к начатой ковриге.

· Хлеб из рук выпадает — значит гость торопится.

· Раздвоился вдруг хлеб в печи – к отлучке одного из членов семьи.

· Хлеб, испеченный в страстную пятницу, привязывали льняным шпагатом к притолоке – и этот «страстной» хлеб исправно не пускал в дом злых духов.

· В доме каждого моряка и рыбака висел хлебец, вылепленный в форме кораблика; пока он цел, никакая беда не грозила ушедшему в море.

А сколько загадок, пословиц и поговорок у русского народа о хлебе и всем, что с ним связано! К сегодняшнему дню вы готовили пословицы, поговорки и загадки о хлебе.

Объявляю конкурс Хлеб – всему голова.

Дети заранее разбиваются на две команды: «Колосок» и «Зернышко». Затем они поочередно называют пословиц, поговорки, загадываю загадки друг другу. Кто больше?

Ведущий.

Пришла пора провести «Хлебную» викторину. У меня в руках чаша. В ней листочки с вопросами. Я буду по очереди подходить то к одной, то к другой команде, а вы брать листочки, читать вопросы и отвечать. Если не сможете дать правильного ответа, на помощь к вам придут друзья и родители.

1. Что такое хлеб? Какой хлеб бывает? (Растения, зерна которых употребляют в пищу, называют словом хлеб; хлеб бывает на корню, в зернах, печеный.)

2. Какой хлеб – черный или белый – считают русским национальным хлебом? (черный ржаной хлеб)

3. Как называют хлеб, которым угощают гостей? (Пирог. Слово пир первоначально означало праздничный хлеб, отсюда – «пирог».)

4. Что такое «сусек»? (Ящик для ссыпки зерна, муки.)

5. Продолжите поговорку «Не худо, что булка …» (с полпуда).

6. Загадаю загадку, закину на грядку: моя загадка в рост пойдет калачом взойдет.

7. Что на сковороду наливают, да вчетверо сгибают? (Блины)

8. О чем эта загадка: «из-под липова куста бьет метелица густа»? (Муку сеют.)

9. Продолжите поговорку «Хлеба ни куска, так и в доме …» (тоска)

10. В какой русской народной сказке случилось так: «Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница, да только повадился кто-то пшеницу мять да таскать»? (Сивка-бурка)

11. Что это за борозда: «Стоит она валом сажени на две высотою. Кругом мужики пашут. А борозды не распахивают: оставляют на память»? о ком идет речь? О чем? Подсказка: проложена борозда от Киева до самого Черного моря. (Никита Кожемяка, Никитина борозда.)

12. Отгадайте загадку:

Лежит мужичок в золотом кафтане,

Подпоясан, а не поясом;

Не поднимешь – так и не встанет. (Сноп.)

13. Кто не велел в сказке садится на пенек и есть пирожок? (Маша)

14. О чем загадка?

Согнут в дугу –

Детом на лугу,

Зимой на крюку. (Серп)

Ведущий.

А знаете ли вы ребята русскую народную игру «Каравай»? тогда поиграем. (см. приложение)

Ведущий.

Наши далекие предки почитали каравай не только как обрядовый круглый хлеб с украшениями, но и как мифологическое существо.

Согласно сказаниям, каравай, вернувшийся с неба, видел там месяц и многое другое. Очевидно, игра «Каравай, где бывал?», в которую играли дети в прошлые века, пришла из седой старины. Давайте же и мы познакомимся с этой игрой. (см. приложение)

По окончанию игры выходит девочка. В ее руках рушник с караваем.

Девочка:

Вот он, хлебушко – душистый,

Вот он — теплый, золотистый.

В каждый дом, на каждый стол

Он пожаловал, пришел.

В нем – здоровье наше, сила,

В нем – чудесное тепло.

Сколько рук его растило,

Охраняло, берегло!

С этими словами она преподносит его гостям.

Ведущий.

«Хлеб наш насущный» — святые слова,

Так говорили и деды и прадеды.

Он в нашей жизни всему голова –

Сила великая хлебушку дадена.

Надо беречь хлеб – щедрость Земли,

Силу страны, дар великой природы.

Д. Леднев

Вот и заканчивается наш разговор о хлебе, о русском каравае. А сейчас – «к чаю ароматному угощение знатное». Приглашайте ребята гостей к столу.

Чаепитие.

Приложение

к празднику «Каравай»

Игры

«Каравай»

Выбирают «именинника». Ходят взявшись за руки, поют:

Как на (имя) именины

Испекли мы каравай.

Вот такой вышины,

Вот такой ширины,

Каравай, каравай,

Кого любишь выбирай!

Именинник (отвечает)

Я люблю конечно, всех,

А (имя) больше всех.

Выбранный вновь именинник становится в центр круга, игра повторяется.

«Каравай, где бывал?»

Выбираем каравай. Хором у него спрашиваем:

Каравай, где бывал?

Каравай, что видал?

Каравай должен ответить, что он был на небе и что он там видел. Например:

Я на небе бывал

Я месяц там видал.

Мы опять хором говорим ему:

Каравай, каравай,

Ты другого выбирай.

На кого каравай покажет, тот и станет новым караваем. Его опять спрашивают, где он бывал, что видал. Каравай отвечает, повторятся нельзя. Если каравай повторяется мы должны ему хором сказать:

Каравай, каравай,

То неправда! Ай-ай-ай.

Каравай показывает на того, кто станет новым караваем, а сам выбывает из игры. Игра проводится до тех пор, пока мы не назовем все, что есть на небе: солнце, звезды, заря, тучи, облака и т. д.

Частушки

Как полосоньку я жала,

На снопочки не вязала.

Шел миляша по межи:

«Бог на помощь!» — «Завяжи!»

Акулина, тетушка,

Тяжела работушка,

Все покосы, нивушка,

Болит моя спинушка.

Как по осени ломала

Красную калинушку,

Во полях снопы вязала –

Надломила спинушку.

Жали жито, жали,

Жали, пожинали, —

Жнеи молодые,

Серпы золотые.

Не люби, парень, мещанку,

Люби девушку – крестьянку.

Ведь крестьянка жнет и косит,

А мещанка чаю просит.

Жали жито, жали,

Жали, не ленились,

А обжавши нивку,

Пели, веселились.

Песни

«Как пошла наша Параша»

Как пошла наша Параша

С горы на гору гулять,

Яровое жито жать.

Она первый сноп нажала,

Голубой лентой связала,

А другой сноп нажала,

Алой лентой завязала,

А третий связала –

К ретиву сердцу прижала.

Оглянулася назад –

Стоит озеро воды.

Молодец коня поил,

К воротичкам подводил.

К вереюшкам привязал,

Красной девушке сказал:

Красна девушка, душа,

Сбереги моего коня!…

Сценарий семейного праздника

Праздник народных игр

Дети входят в зал и становятся полукругом.

1-й ребенок: Пожалуйте, гости дорогие!

Давно мы вас ждем-поджидаем,

Праздник без вас не начинаем.

2-й ребенок: У нас для каждого найдется

И местечко, и словечко.

3-й ребенок: Сегодня будут игры, танцы, смех,

Радости хватит для всех.

Ведущая: Уважаемые родители! Собрались мы сегодня, чтобы вспомнить старину, поиграть в русские народные игры, в которые играли бабушки и дедушки. Играли, наверно, и вы, а теперь играют ваши дети. У каждого народа есть свои традиции, свои песни, сказки, игры.

Будем праздник начинать,

Будем петь и танцевать!

Хоровод заведем,

Песню звонкую споём!

Дети исполняют песню «Тень, тень, потетень…»

Ведущая: Ребята, а вы знаете, что такое «плетень»? А ну-ка, покажите, как он плетется!

Дети встают в шеренгу, лицом к родителям, и сплетают руки в «плетень».

Ведущая: А родители смогут сплести «плетень»? Давайте, выходите, свое умение покажите!

Все вместе повторяют игру. Пока играет музыка все двигаются в разном направлении. Как музыка заканчивается все сплетают руки в «плетень». Чья команда быстрее сплетет плетень (родители или дети).

Ведущая: Тысяча игр на празднике нашем!

Играем, шутим, поём и пляшем!

В играх рот не разевай —

Смелость, ловкость проявляй!

Сейчас я приглашу силачей силой помериться. А игра называется «Мед и Сахар».

Игра «Мед и Сахар»

Дети садятся на пол — по два человека с одной и с другой стороны длинной палки. По сигналу начинают ее перетягивать, соревнуются, на чьей стороне больше силы. Победители определяются по результатам третьей игры. Первый раз играют дети, а затем папы.

Ведущая: Скажите-ка, ребята, кого боится мышка?

Кто бежит за ней вприпрыжку? (Кошка)

А еще чего боится мышка? (Мышеловки)

Раз-два-три-четыре-пять, начинаем все играть!

Мышеловку нам сделают родители. А мышками будут дети. (игра «Мышеловка»)

Родители становятся в круг парами лицом друг к другу, взявшись за руки. Дети бегают по кругу под сцепленными и поднятыми руками родителей, после последних слов опускают руки.

Ах, как мыши надоели,

Все погрызли, всё поели!

Берегитесь же, плутовки,

Доберёмся мы до вас!

Вот захлопнем мышеловку

И поймаем сразу вас!

Ведущая: А теперь, друзья, все вместе

Звонкую споем мы песню!

Дети поют песню «Родная сторонка»

Ведущая: А сейчас вы не зевайте,

Мою загадку отгадайте:

Сама не ест, а всех кормит? (Ложка)

Снова нас зовет игра. Поиграем, детвора! (игра «Где работа — там еда»)

Игра «Где работа — там еда»: играют дети и родители. На расставленных по кругу стульях лежат ложки. Играющих больше, чем стульев. Не успевший взять ложку и занять стул выбывает из игры.

Ведущая: А вот свистульки, трещотки, ложки. Кто хочет поиграть немножко?

Шумовой оркестр «Полянка»

На столах разложены шумовые инструменты: ложки, коробочки с крупой, колокольчики, дудочки, трещотка. Заранее подготовленный ребенок-дирижер управляет оркестром детей и родителей, которые аккомпанируют русской народной мелодии «Полянка».

Ведущая: Делу время — потехе час.

Потанцуем мы сейчас! (танец «Богатыри»)

Ведущая: Ой, ребята, тише, тише!

Что-то странное я слышу!

Кто-то к нам сюда идет…

На ширме появляется большая кукла — Петрушка.

Петрушка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!

Здравствуйте мамы и папы!

Я веселая игрушка. А зовут меня… (Петрушка).

А вас как зовут?

Я принес вам интересную игру, она про сказки, называется «Добавлялки».

Будете со мной играть? (Дети отвечают.) (игра «Добавлялки»)

-

Ок-ок-ок — покатился … (колобок)!

-

Су-су-су — петушок прогнал… (лису)!

-

Цо-цо-цо — снесла курочка… (яйцо)!

-

Ят-ят-ят — серый волк не съел… (козлят)!

-

А’на-а’на-а’на — несут лебеди… (Ивана)!

-

Йок-йок-йок — не садись на….(пенек)!

Петрушка: Молодцы, ребята! Хорошо знаете сказки!

А для родителей я тоже кое-что припас.

В магазин заходил, шарики для вас купил.

В каждом шарике секрет — отгадаем или нет?

Кто секрет отгадает, тот подарок получает! (игра с родителями с шарами)

Вызванным родителям предлагается любым способом проколоть воздушный шарик с запиской-«объявлением» внутри. Родитель читает записку и отгадывает, кто прислал письмо. Каждый участник получает маленький приз.

1. «Предлагаю новое корыто, избу в обмен на стиральную машину «Indesit». (Старуха)

2. «Несу золотые яйца». (Курочка Ряба)

3. «Потерян ключ из драгоценного металла».(Буратино)

-

«Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света». (Доктор Айболит)

-

«Отмою всё!». (Мойдодыр)

-

«Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с кисельны

ми берегами». (Гуси-лебеди)

Петрушка: И последняя загадка для всех:

Ок-ок-ок — стоит в поле… (Теремок)

Ведущая: Петрушка, а мы знаем игру про Теремок и будем сейчас играть!

Петрушка: Играйте, играйте, да про меня не забывайте,

Почаще в гости приглашайте! До свидания!

Ведущая: Хотите поиграть в «Теремок»? Становитесь в хоровод. (инсценировка «Теремок»)

Инсценированная игра «Теремок». Персонажами выбирают детей, родители и дети ведут хоровод. Действие идет по сказке «Теремок».

Блоха – попрыгуха, 1

комар – пискун, 2

муха – горюха, 3

лягушка – квакушка, 4

мышка – нарушка, 5

зайчик – попрыгайчик, 6

лисичка – систричка, 7

волчек – серый бочек, 8

медведь – громко реветь. 9

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник!

4-й ребенок: Игры в садике и смех, это главное для всех.

Мы друзья — ты и я, славная у нас семья!

5-й ребенок: Потому что вместе — веселей поются песни!

Потому что вместе — игры вдвое интересней!

Вместе смех смешней и еда вкусней!

Ведущая: Играми да плясками сыт не будешь.

Славится русский народ гостеприимством да угощением!

6-й ребенок: Мы идем, идем, идем,

Самовар с собой несем!

Не красна изба углами, а красна пирогами!

Чай горячий на столе, пышки и варенье!

Приглашаем вас отведать наше угощенье!

Ведущая: Чай пить — не дрова рубить!

Приглашаем всех к столу!

Русское чаепитие

тема: Ознакомление с русским бытом.

Пр.сод: расширить представление у детей о русском быте, традициях русского чаепития, формирование коммуникативных навыков. Воспитывать гордость за русский народ, сохранять ее славные традиции. Расширять у детей словарный запас.

Звучит весенняя песня, 2 ведущих с детьми заходят в зал. Дети садятся, старшие встают у центральной стены.

1 вед: Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте, милые детушки!

2 вед: Давно мы вас ждали, без вас праздник не начинали!

1 вед: Желаем вам не грустить. А очень веселыми быть!

2 вед: Весну – красну встречать, наш праздник песней украшать!

1 реб:

Землю, спавшую под снегом,

Весна разбудила,

Травой муравой одела,

Цветами покрыла.

2 реб:

К нам весна – красна пришла

И веселье принесла.

Травке зеленеть.

Птицам песни петь.

Садам весной цвести,

А нам скорей расти!

3 реб:

Вы слышали песенку, звонкое чудо,

Она прилетела, я знаю откуда.

Из дальних краев. Вместе с лучами,

И в ней поется, я знаю о чем!

Песня весенняя старшая группа

4 реб:

А в ней говорится,

А в ней говорится,

О том, что проснулись первые птицы.

Что ветер влетел на верхушку сосны,

Я знаю, что это подарок весны.

5 реб:

Еще в этой песенке много мелодий,

про то, как медведь пробудился в берлоге.

Как солнце прислало нам первый привет

Как первый листок появился на свет.

6 реб:

Лишь он появился на веточке гибкой,

И все подарили друг другу улыбки.

И в комнате стены вдруг стали тесны

Друзья, это тоже подарок весны!

Вед:

Весенняя, звонкая, добрая песня

Ребята, давайте споем ее вместе.

Песня «О весне»

1 вед: поздравляет всех с праздником весны, дружбы, мира.

2 вед: Небо синее в России

Реки синие в России

Васильки и незабудки

Не цветут нигде красивей.

1 вед: А какие есть грибы?!

А еще пекут в печи вот такие калачи

А какие же калачи без русского горячего сладкого чая?

2 вед:

Будем сегодня чай пить

Да о чае говорить

1 вед:

Самоварчик разогреем.

Чаю с травкой заварим

2 вед:

Кто недугом заболеет

Свежим чаем напоим.

1 вед:

Так, что просим не скучать

Да что узнаете, на ус мотать!

Вед поют: Мелодия «Барыня» или на частушку

Мы гостей своих встречаем

У нас нынче праздник чая

Барыня ты моя

Сударыня ты моя!

1. Собрались мы с вами вместе

Будет очень интересно.

Барыня ты моя

Сударыня ты моя!

Вместе:

Все готово к чаепитью

вот и праздника открытье.

Барыня ты моя

Сударыня ты моя!

1 вед: А сейчас мы сядем рядком,

да поговорим ладком

1 реб: Много лет тому назад

Этак 350

Появился чай в России

И с тех пор так повелось

Чаепитье началось!

2 реб: Утром, днем и вечерком

С пирогами, с молоком.

После бани свежий чай

Русским удальцам подай

А за чаем не скучали

Дружно песни распевали.

«Чайничек с крышечкой»

1 реб говорит: р.н.песня «Чайничек» —

все поют:

Чайничек с крышечкой,

Крышечка с шишечкой,

В шишечке дырочка

Из дырочки пар идет

2 реб:р.н.п «Шишечка» — поют все

3 реб: р.н.п «Дырочка» — все поют

4 реб: р.н.п «Пар идет» — все поют — обязательно нужно добиться, чтобы песня звучала игриво и на улыбке

2 Вед: Чай появился на Руси очень давно. А привезли этот подарок от монгольского хана Алтына для русского царя Михаила Романова. Потом стали привозить чай из Китая, и сво-им названием чай обязан именно китайскому языку. Молодой листочек по — китайский оз-начает «Ча»

1 вед: Чай был дорогим товаром. Но постепенно он стал появляться на базарах. А вот в де-ревнях очень долго не слышали про чай и поэтому не могли его попробовать.

2 вед: Да и сейчас еще не все знают, сколько разновидностей чая есть.

1 вед: А вот (реб) Сейчас расскажет какой есть чай

1 реб: Есть и черный и зеленый

Желтый есть и красный чай.

А еще есть рассыпные, гранулами, листовые

Есть прессованный, в брикетах,

Концентрированный чай-

Сам по вкусу выбирай!

2 реб: Чай горячий – наша сила

Украшение стола

Чаепитие в России

Вот хорошие дела!

3 реб: С чая лиха не бывает

Так в народе говорят

Чай – здоровье. Каждый знает

Пей хоть пять часов подряд!

1 вед: Ну-ка, детки, не зевайте

А о чае запевайте.

Звонче музыка играй,

Петь нам песню помогай!

Песня «Русский чай»

А я чаю накачаю

Сахару набухаю.

Как пойду я за ворота

Запою, заухаю.

Ой чай, чай, чай

Русский сладкий чай.

Ой, чай, самовар,

Золотого цвету.

За присест 12 чашек,

Усталости нету.

Ой чай, чай, чай

Русский сладкий чай.

Вам полезно скажем прямо

Молоко и масличко.

Чай со сливками покрепче –

Вот оно здоровичко.

Если холодно-согреет,

Жарко – жажду утолит.

Заболеешь, иль устанешь –

крепкий чай надо попить.

2 вед: Русский народ о чае песни поет

А в русских пословицах о чае вот, что молвится. Дети:

1.Мы за чаем не скучаем, по 3 чашки выпиваем.

2.Чаем на Руси никто не подавился.

3. Чай не пиво, много не выпьешь.

4. Чай пить – не дрова рубить!

5. Выпьешь чайку – забудешь тоску.

6. Чай пьешь – здоровье бережешь.

7.Угощай гостей чайком – будешь лучшим им дружком.

8. Вместо пива попивай – русский, сладкий крепкий чай,

9.Ты чайку, дружок попей – пляска будет веселей!

Пляска русская «Дунюшки» — поищите в интернете видео и плюс

1.Вед: Славно дети пляшут нам. Песни, шутки тут и там

Ну а это что за чудо, расскажи –ка…………. Нам.

Реб: Знает это млад и стар – это русский самовар! Самовар – это изобретение мастерового русского народа. Каждая семья гордилась своим самоваром, ценила его, берегла. А что бы самовар не старился, его натирали песком и толченым кирпичом, уксусом так, что его бока горели и сияли как солнышко.

Презентация «Самовары»

2 вед: Самовары, чайники и другую медную посуду изготавливают на Урале. Но самоварной столицей по праву считается город Тула.

1 вед: Каждая фабрика старалась придумать свой фирменный самовар. Их изготавливали в виде шаров, бочонков, ваз. А краники и ручки приобретали причудливые формы в виде рыбок, дельфинов и царских корон. Удивляли и радовали глаз самовары из металла, фарфора, хрусталя. Самовары малютки и самовары – великаны – по нескольку вёдер воды.

2 вед: Самовары украшают чаепитие и до сих пор. Как нарядно застолье с важным самоваром, красивой посудой, приветливыми гостями. (под муз. заносят самовар)

Радуйся народ!

Самовар к нам идет!

Так и веет паром

Полыхает жаром

Кому кипяточку,

Горячего чаечку!

Мы в гостях души не чаем

Угощаем русским чаем!

1Вед: 2 вед: 1,2,3,4,5 нам пора и поиграть.

Собрались мы здесь не даром

Поиграем с самоваром..

Игры есть разные

Для малых детей

И для солидных гостей.

Я приглашаю вас сейчас поиграть

Вы будете нам самовары вырезать! (напечатать из раскрасок, я делала цветные), А дети будут собирать самовары из модулей (распечатать цветные самовары на 4 листах А4 – получается каждый самовар на 4 листа- большой, приклеить к картону, вырезать и разрезать на большие кусочки – пазлы)

Игра «Кто быстрее вырежет самовар?»- родители

Игра «Собери самовар» — дети

Реб: Мы б хотели попросить

Понарядней стол накрыть! (вед. накрывает стол скатертью)

1 вед: Самовар у нас стоит

И нарядно стол накрыт

Кто же в гости к нам придет

Чаепитие начнет?

1 барыня: Мы к вам с чашками спешим

Всех вас чаем угостим

2 барыня: Только чашки не готовы

Не для праздника они.

Их украсить бы немножко

Вы бы нам не помогли?

«Украшение чашек и блюдец» (аппликация из готовых элементов из бумаги самоклеющей – заранее наполовину загибали, чтобы удобнее было снимать и клеить)

Танец «Барыни на чайниках»

1Вед: Громче музыка играй – гостя нового встречай!

В гости едет не бездельник

В гости едет коробейник

Он объехал много стран

И теперь приехал к нам. ( под музыку заходит коробейник)

Коробейник:

Гей, гей, народ честной

Подходи смелей, не стой.

Чай грузинский, чай индийский

Чай китайский, экстра чай

Не теряйся, не стесняйся,

Что по вкусу выбирай! (1 вед выбирает пачку чая)

2вед: А что же мне выбрать?

Коробейник: А вам предлагаю новинку,

Чай из рябинки.

Танец «Рябинки» на песню Кадышевой «Все от русских рябин»

Коробейник:

Для Оли, Коли, Танечки

Медовые, вкусные прянички!

Песня» Пряники русские» (все)

Коробейник: Очень славно вы поете

А хороши ли вы в работе?

Эй, дружочек, не зевай

Собери скорее чай!( Разваливает с лотка пачки чая на пол. Собирают с завязанными глазами)

Игра «Собери чай»

1 реб: Без народной острой шутки

Не прожить нам 2х минут

Говорят, врачи, частушки,

Как лекарство выдают.

2 реб: Без частушки праздник русский

Словно свадьба без закуски

Коробейник:

Эй, девчушки-хохотушки

Выходите петь частушки!

3реб: Мы частушек много знаем

Мы их сами сочиняем

И частушки в этот раз

Мы исполним в тот же час!

«Чайные частушки» (У нас пели родители)

На столе стоит пирог

Пышки и ватрушки

Так споем же под чаек

Чайные частушки.

Моя милка шьет, готовит

И в работе хороша.

А уж чай такой заварит

Что поет моя душа. В пляске не жалей ботинки

Предлагай –ка чай друзьям

Если в чае есть чаинки

Значит письма пишут нам.

Подавай мне чашку чаю

Ведь тебе не жалко чай?

В чае я души не чаю

Наливай горячий чай! Люди в сборе честь по чести

Самовар стоит на месте

Кружки яркие при нем

Чаепитие начнем.

С медом, с пряником, с блинами

Будем чай мы распивать.

Не от водки, а от чая

Будем песни распевать.

1 вед: Дело к вечеру идет

Уж домой спешит народ.

Самовары в ряд стоят

И гостей к себе манят!

1 реб: Гость пришел – его встречай

Завари покрепче чай.

Гостю первому налей

И себе не пожалей.

2 реб: В нашу чайную, друзья,

Пригласили вас не зря.

Знали, вам не будет грустно,

Заварили чай вам вкусный.

3 реб: Мы блинов давно не ели

Все дети: Мы блиночков захотели!

Песня «Блины»

Поздравление с праздником, ведущие приглашают пить чай.

С незапамятных времен Масленица слыла на Руси самым разгульным и веселым народным праздником. Неотъемлемой частью широкого празднества была музыка. В книге пророка Даниила сказано, что в Храме, построенном Соломоном, употреблялись сопели, гусли, кимвалы, трубы, органы, свирели, самвики и псалтири и всякого рода мусикийска. Какими музыкальными инструментами пользовались в дни веселья и праздников наши предки? Об этом читаем в книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» русского историка и этнографа второй половины XIX века М. Забылина.

***

Выражение удовольствия и радости высказывалось у наших предков пением, музыкою и пляскою и еще задолго до времени политической жизни Руси. Византийские историки повествуют, что славяне, жившие по берегам Балтийского моря, не знали войны, или если и знали, то всегда предпочитали мир войне, любили удовольствия и мирные занятия. Трудно решить, какие музыкальные инструменты прежде всего существовали у славян. Можно было догадываться, что прежде всего употребляли деревянные трости и также рога домашних животных. Поэтому можно полагать наверное, что дудка и рожок были у славян самым первым инструментом. Потом появилась жалейка, рог и свирель: наконец, волынка, гудок, балалайка, ложки и гусли.

Дудка — самый простой пастушеский инструмент, существующий и посейчас в Малороссии; он называется сопелкою. Но дудку или сопелку нельзя смешивать со свирелью, потому что в книге пророка Даниила сказано, что в Храме, построенном Соломоном, употреблялись сопели, гусли, кимвалы, трубы, органы, свирели, самвики и псалтири и всякого рода мусикийска [1].

Рожок. В руках хорошего музыканта может заменить кларнет в заунывных песнях. Тоже принадлежат к древним пастушеским инструментам.

Жалейка, или сиповка, образует двойную дудку, издает сиповатый голос.

Рог делается из двух деревянных согнутых стволов, похожих на военные трубы; употреблялся на охоте. Музыка роговая была в употреблении при Екатерине II. И любителем этой музыки был обер-егермейстер Нарышкин. Музыка эта была им введена за обильными пирами.

Свирель. Самый древний инструмент. Он состоял из семи вместе сложенных рядов створов, длина каждого из них различна, притом так срезан каждый из них, что первый длиною более вдвое сравнительно с последним. Изобретателем этого инструмента был бог Пан. Этот инструмент употреблялся долгое время пастухами в Украйне и в Малороссии. В России их также употребляли на пирушках и в хороводах.

Волынка. Представляет весьма своеобразный по характеру инструмент, напоминающий собою гармонику или мех в валах; здесь действует воздух, заключенный в бараний мех, к которому приложены три дудки и трубочка. В трубочку, прикрепленную кверху, напускается воздух с двух противоположных сторон, определены две разной величины трубки, чрез которые воздух, проходя, дает басистые голоса, а третья небольшая трубочка имеет несколько отверстий сбоку, дает возможность играющему производить пальцами разные голоса и звуки.

Гудок. Этот инструмент струнный, походит на скрипку, на котором находится три струны; играют посредством смычка. Рукоятка ее вверху загнута, как у баса, — с тремя колышками; по струнам водят смычком, и гудок производит гудение.

Балалайка. Всем известный трехструнный инструмент, высоко настраиваемый, служил для плясовых песен.

Ложки. Это два деревянные инструмента, напоминающие две сложенные вместе ложки. Рукоятки их унизывают сквозными бубенчиками и оставляют их висячими, подобно виноградным кистям; во время музыки трясут ложками, которые от движения шариков издают многообразные звуки. Тоны их многим нравятся лучше бубен.