Обряды, связанные с рождением ребенка

Естественным смыслом брака было рождение детей для продолжения рода, поэтому бесплодие считалось одним из самых больших несчастий. Спасаясь от этой беды, которую, по народным представлениям, насылали злые духи, женщина носила на щиколотках браслеты с подвесками, чтобы позвякиванием отгонять их (эти браслеты надевали девочкам еще в детстве). Бездетные женщины часто посещали места паломничества, совершая при этом обряд жертвоприношения. Верили, что во время богомолья может помочь такой «магический» прием: женщина с тяжелым камнем на спине трижды обходила святыню с тем, чтобы также «отяжелеть». Существовало и много других способов, с помощью которых, как верили тогда, можно было избавиться от бесплодия. Например, не менее принятым было прохождение бесплодной женщины сквозь отверстия в камнях.

Во время беременности женщина вела обычный образ жизни, однако, считаясь «нечистой», она не должна была месить тесто, печь хлеб, сбивать масло. Беременной запрещалось садиться рядом с бездетной женщиной из опасения «заразы». Полагалось во всем угождать ей, особенно в пище, чтобы ребенок ее был здоровым.

Как только начинались роды, мужчин выпроваживали из дома и с роженицей оставались повитуха, татмер (букв.: бабушка-мать), и пожилые родственницы. Для облегчения родов и защиты от злых духов, которые, как считалось, роились в это время над домом и вокруг роженицы, в доме широко открывали двери, окна, снимали крышки с посуды, развязывали всевозможные узлы и пояса, расстегивали одежду. У ног роженицы разбивали яйцо, а около нее ставили заряженное ружье, под подушку прятали кинжал, шампуры, веретено, кусочки железа либо у порога кидали тяжелую железную цепь. Все это — обереги от нечистой силы. Не разрешалось произносить имя роженицы, дабы злые духи, услышав его, не завладели ее душой.

Приняв новорожденного, повитуха первым делом посыпала его солью, поскольку соль у армян (как, например, и у греков, болгар) считалась оберегом. По этой же причине всякий входивший в дом после рождения ребенка должен был, прежде чем подойти к матери, положить руку на сосуд с солью. О появлении на свет нового человека повитуха в первую очередь сообщала отцу ребенка и кавору, причем особенно радовались рождению мальчика как продолжателя рода. В этом случае повитуха, поздравляя отца, могла шутя сорвать с него шапку и бросить на землю, требуя выкупа.

Услышав радостную весть, близкие родственницы приходили с особыми поздравлениями — ачкед луйс (букв.: свет твои глазам) и приносили яичницу, плов, печенье, фрукты. Вскоре приглашали и священника, чтобы «очистить» дом и всю посуду от следов пребывания злых духов.

Сама же роженица еще сорок дней считалась «нечистой» и не должна была прикасаться к чему бы то ни было из того, чем пользовалась вся семья. Особенно строго запреты соблюдали в первую неделю, до крестин ребенка. В это время роженицу кормили и поили из отдельной посуды, причем давали специальные блюда, в частности — хавиц (густая и сладкая каша из пшеничной муки), а также сладости, вместо воды — выдержанное красное вино. Ей не разрешали прикасаться даже к собственному ребенку, которого купала и пеленала повитуха или кто-нибудь из пожилых женщин этого дома. Даже встав с постели (обычно на десятый день), молодая мать все еще не имела права готовить еду, месить тесто, стричь ногти, кроить и шить, появляться на улице и днем, и после захода солнца, купать своего ребенка, выливать горячую воду на землю.

Эти первые сорок дней, как считалось у армян (и у многих других народов), были наиболее опасны для новорожденного и его матери. Именно в это время на них, особенно на ребенка, могли подействовать вредоносные силы, вызывающие болезнь кох, и если ребенок до истечения «сорокадневия» заболевал или умирал, то говорили, что он кохвац. Причиной могли быть, по поверьям, злые духи, сглаз, бесплодные женщины, покойник, сырое мясо и еще многое другое. Если в дом приносили мясо, то ребенка купали, держа мясо под ним, либо ребенка предварительно выносили за порог дома. Ребенка выносили также, если в дом входил отец либо даже посторонний мужчина, у которого в семье имелась роженица, находившаяся в периоде «сорокадневия». По этой же причине нельзя было входить к роженице новобрачным, у которых не истекли еще сорок дней после свадьбы. Если мимо дома, где был новорожденный, проходила похоронная процессия, то его вместе с колыбелью приподнимали и ставили на какое-нибудь возвышение.

Чтобы избежать несчастья, предпринимались разнообразные меры. Так, в течение сорока дней у изголовья ребенка постоянно горел светильник, поскольку верили в очистительную силу огня. На колыбель младенца вешали разные амулеты-обереги. Колыбель украшали резными изображениями крестов, под подушку прятали записки с заговорами от порчи, кусочки хлеба, угля. Около люльки ставили миску с водой.

Чтобы защитить маленького ребенка от разного рода невзгод, к его одежде прикрепляли обереги-амулеты — ачкиулунк (букв.: бусина от сглаза). Обычно это были сине-белые глазчатые стеклянные бусинки. Их пришивали детям к плечикам одежды. Порой дети до юношеского возраста носили нашивку в виде небольшого стального огнива.

«Сорокадневие» завершалось ритуальным купанием ребенка и матери. Роженицу купали над соломой (которую потом сжигали), а затем «выводили на солнце» люльку, ребенка и мать. К вечеру в доме собирались близкие родственницы и сопровождали мать с ребенком в церковь, где происходило окончательное «очищение».

К первому году жизни ребенка были приурочены некоторые обряды. Так, когда у ребенка появлялся первый зуб, устраивали семейное торжество с приглашением близких родственников. Ребенка сажали на пол, накрывали головку скатертью и сверху сыпали кчехаш (вареную пшеницу) либо наливали жидкую пшеничную кашу с изюмом. Во время этого торжества перед ним клали нож, гребень или зеркало и смотрели, к чему ребенок потянется: если брал нож, это означало, что следующим у него родится брат, а если гребень или зеркало — то сестра.

До года ребенку не стригли ногти и волосы. Первые срезанные ногти и волосы никогда не выбрасывали, а прятали в щелях стены дома или — чаще — церкви, считая, что если они попадут на землю и их затопчут, ребенок может лишиться своей жизненной силы и заболеть.

Крещение (кнунк) происходило вскоре после рождения ребенка, обычно через неделю. Во время крещения ему давали имя. Оно выбиралось по желанию родителей или по имени святого этого дня. Нередко ребенку давали имя его дедушки или бабушки. Имени обычно придавали символическое значение и иногда даже меняли, чтобы обмануть злых духов, если ребенок рос слабым и болезненным.

Источник:

Тер-Саркисянц А.Е. Армяне Нагорного Карабаха: История. Культура. Традиции / А.Е. Тер-Саркисянц ; Институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. — Москва : НП ИД «Русская панорама», 2015.

Как отмечают 40 дней ребенку у армян?

Сорок дней со дня рождения ребенка Люди предоставляли матери и новорожденному 40 дней на то, чтобы окрепнуть как телом, так и духом. В этот период малыша могли увидеть только близкие родственники. По истечении этого срока ребенка могли навестить практические все желающие.

Почему празднуют 40 дней ребенку?

В казахском народе, как и у многих других сохранилось представление о том, то ребенка нельзя показывать миру в первые 40 дней жизни. Поэтому первый юбилей в виде исполнения 40 дней так важен в традициях. Основной смысл проведения «шілдехана» заключался в том, чтобы защищать ребенка от нечистой силы, злых духов, сглаза.

Как проводить 40 дней ребенку у казахов?

На 40 дней собирают исключительно женщин – родственниц и соседок. Среди гостей выбирают трех самых уважаемых женщин. Одна стрижет ногти, другая волосы, а третья купает малыша в 40 ложках воды.

Какие традиции у армян?

На сегодняшний день устойчиво сохраняются такие армянские традиции как прочность брака, почитание старших, крепость и широта родственных связей, обычай родственной и соседской взаимопомощи, гостеприимство. Традиции Армении невероятно разнообразны и интересны, познакомьтесь с некоторыми из них.

Какие традиции у армян на свадьбе?

Традиции армянской свадьбы

- Невеста наряжается с помощью подружек в отдельной комнате. …

- День свадьбы также назначается в процессе обсуждения сторонами жениха и невесты. …

- Свадьбы обычно справлялись осенью и вначале зимы, когда были закончены полевые работы и закрома были полны всяческого добра, а карасы – молодого вина.

Как приветствуют друг друга армяне?

Начнем с приветствия При первой встрече или новом знакомстве армяне просто пожимают руки. При встрече лиц мужского пола, хороших или близких друзей пожатие рук дополняется дружеским поцелуем. … Также, дружеским поцелуем, приветствуют друг друга и девушки.

Как сказать по армянски привет как дела?

| Армянский разговорник | |

|---|---|

| По-русски | Транскрипция |

| Добрый день/добрый вечер. | Бари ор/бариереко |

| Спасибо, до свидания. | Шноракалутюн, минч нор андипум |

| Привет и Пока | Барев ев стестюн |

Как на армянском приветствие?

Приветствия, общие выражения

| Здравствуйте | Барев дзез |

|---|---|

| Доброе утро | Бари луис |

| Добрый день (вечер) | Бари ор/бари ереко |

| До свидания | Стесуцюн |

| Как дела? | Горцерт вонцен? |

Что за люди армяне?

Национальные черты характера армян — энергичность, целеустремленность, трудолюбие, предприимчивость, жизнестойкость, пристрастие к учению и ремеслам, преданность своему языку, дому и семье; индивидуализм, нежелание кому-либо подчиняться. Они самолюбивы и вспыльчивы, но отходчивы; миролюбивы, гостеприимны и добродушны.

Кто признал независимость Карабаха?

Международное признание Независимым государством Нагорный Карабах признали пророссийски настроенные частично признанные Республика Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, образующие совместно с Республикой Арцах Содружество Непризнанных Государств.

Сколько стран признали независимость Арцаха?

Нагорно-Карабахская Республика

| Нагорно-Карабахская Республика Республика Арцах | |

|---|---|

| Провозглашение независимости | 2 сентября 1991 (от Азербайджанской ССР) |

| Дипломатическое признание | Частично признанные: Абхазия Южная Осетия Непризнанные: Приднестровье |

| Официальный язык | армянский — государственный русский — официальный |

Как Нагорный Карабах стал азербайджанским?

В 1920—1921 г. г. в Карабахе произошло два антисоветских восстания — одно армянское и одно азербайджанское. 5 июля 1921 года на пленуме Кавказского бюро РКП(б) было принято решение оставить Нагорный Карабах в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию.

Что входит в Нагорный Карабах?

Автономная область включала:

- город областного подчинения Степанакерт (административный центр автономной области);

- 5 районов (в скобках указаны административные центры): Аскеранский (пгт Аскеран), до 1978 года — Степанакертский (город Степанакерт); Гадрутский (пгт Гадрут); Мардакертский (пгт Мардакерт);

Какие районы входят в Нагорный Карабах?

Пять из семи районов — Аскеранский, Гадрутский, Мартакертский, Мартунинский и Шушинский — включают в себя как территории бывшей НКАО, в пределах которых в 1991 г.

Какие города входят в Карабах?

Города Нагорно-Карабахской Республики

| Название по-русски | Название по-армянски | Население, чел. 2005 г.: |

|---|---|---|

| Степанаке́рт (Ханкенди) | Ստեփանակերտ | 49 986 |

| Мартуни́ (Ходжавенд) | Մարտունի | 4878 |

| Мартаке́рт (Агдере) | Մարտակերտ | 4262 |

| Шуша | Շուշի | 3191 |

Какие природные ресурсы в Нагорном Карабахе?

Нагорный Карабах богат ресурсами минеральной воды. Особое значение имеют источники минеральной воды, находящиеся в 16-18 километрах от города Шуша (Шуши), у автотрассы Горис-Степанакерт (Ханкенди). Воды содержат большое количество железа и ценятся своими целебными свойствами.

Чья армия сильнее армянская или азербайджанская?

Азербайджан занимает 64 место в рейтинге сильнейших армий мира, составленном аналитическим центром GlobalFirepower, а Армения – 111. В рейтинге учитываются более 55 различных показателей, в том числе численность армии, количество танков, самолетов, кораблей и другой военной техники.

Какая валюта в Нагорном Карабахе?

Армянский драм

Чей Карабах на самом деле?

В соглашении ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Имеется ввиду территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР, которая была населена преимущественно армянами. До нынешней войны большую часть ее занимала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах).

Где находится Карабаха?

Нагорно-Карабахская Республика (НКР), или Нагорный Карабах, по-армянски Арцах — Небольшая непризнанная республика расположена на Южном Кавказе. Расположенная на границе Армении и Азербайджана. Основная часть территории представляет собой гористую местность.

Какие страны поддерживают Армению?

Армения поддерживает дружественные отношения как с Россией и Ираном, так и со странами Запада, в том числе со странами Европейского Союза и Соединёнными Штатами Америки.

Традиционно армянские семьи очень большие, особенно в селах. Рождение ребенка – большое счастье. Этому событию всегда радовались. Особенно радовались рождению сына.

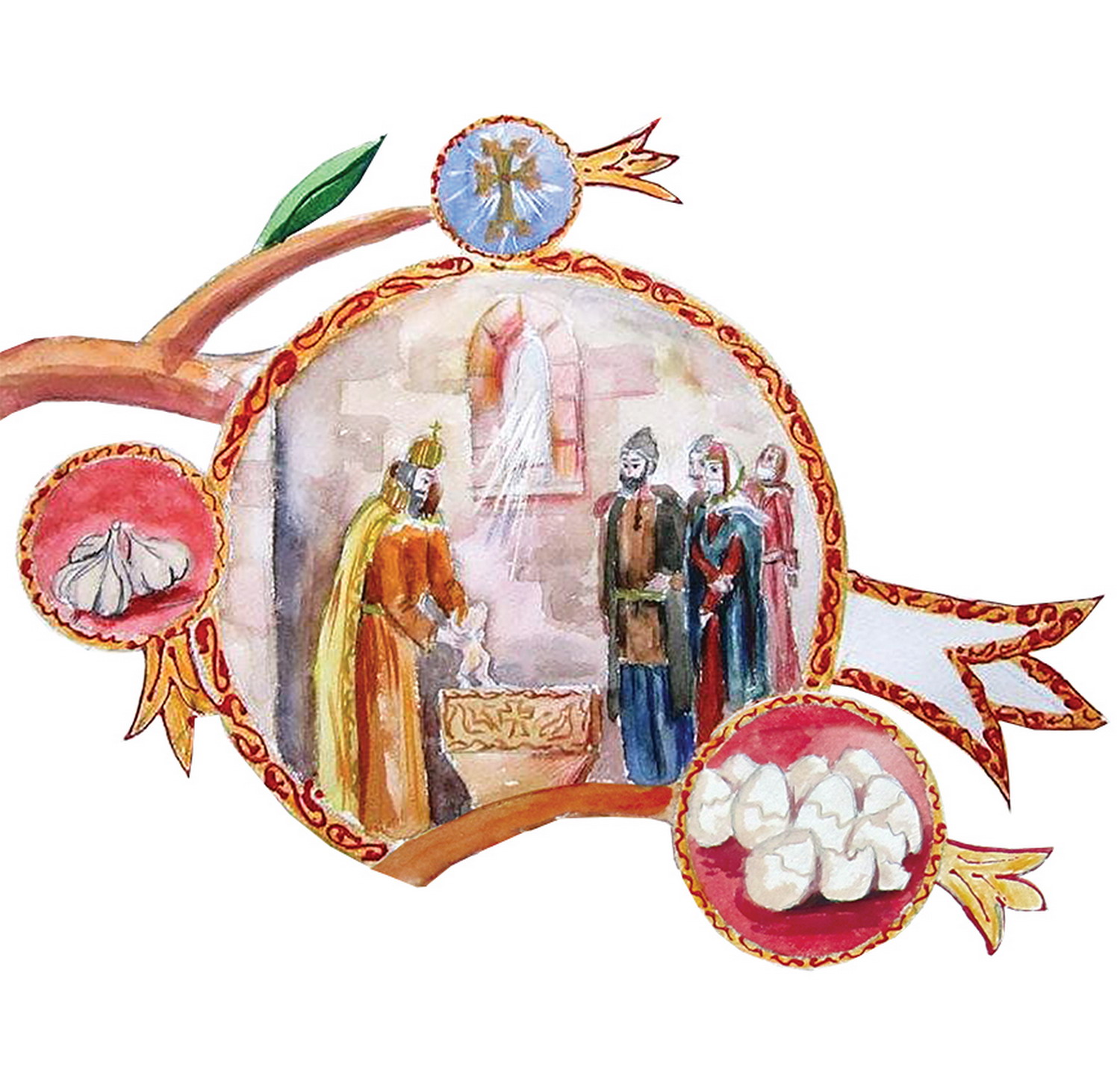

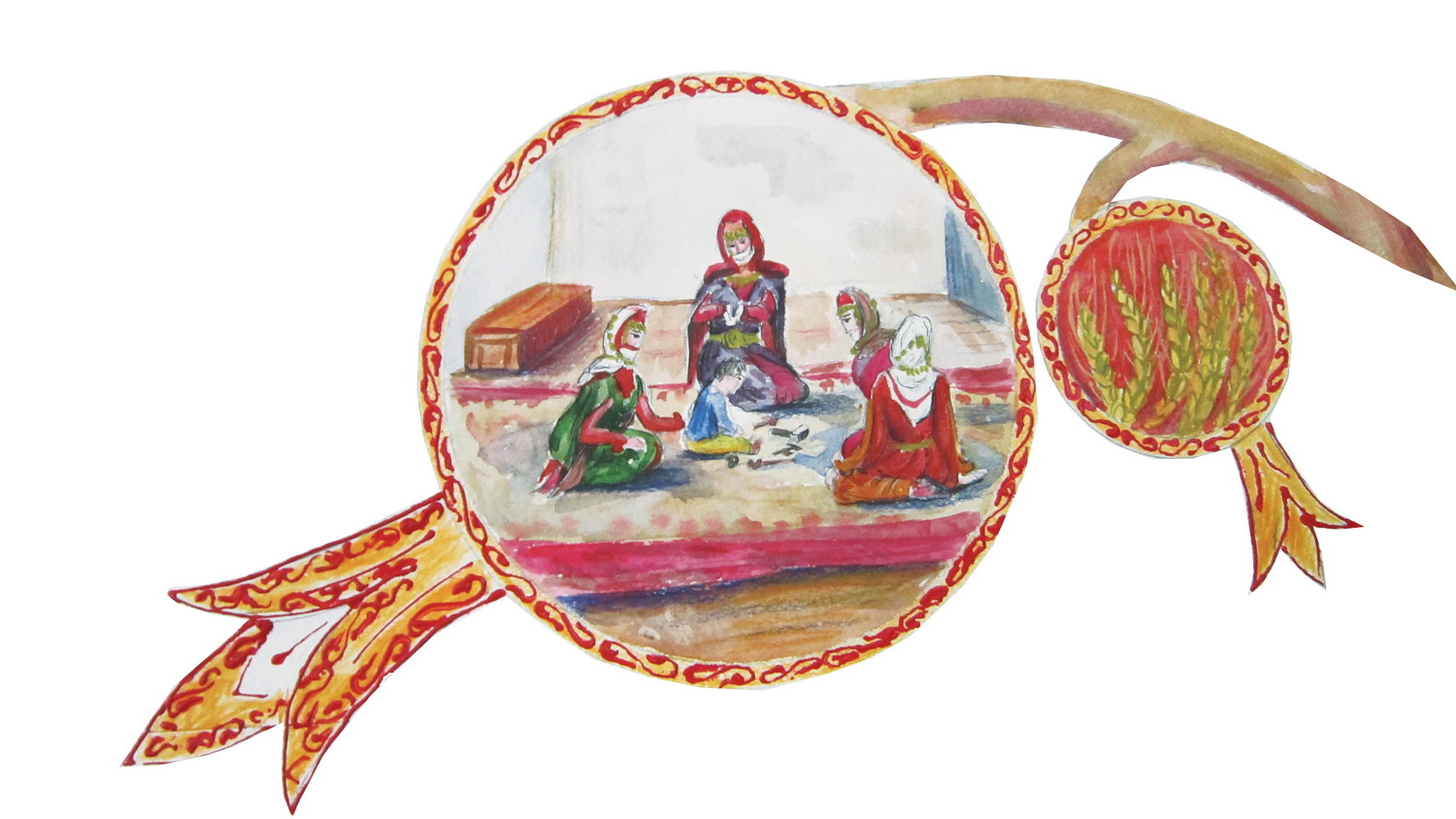

В дни церковных праздников перед домом, где родился младенец, играла музыка, а дом украшали зелеными ветвями – символ продолжения рода. Ребенка не показывают никому, кроме близких, в течение 40 дней после рождения. При любом радостном событии виновник торжества кладт руку на голову друзьям и близким, говоря «таросе кес» («передаю тебе») – желая им того же счастья, что и у него. О традициях, связанных с рождением ребенка, через свои работы рассказал художник Альберт Габриелян. Oдно из главных в семейных традиционных обрядах армян это обычаи и церемонии, связанные с родами, рождением ребёнка и после рождения ребёнка (карасунк). В армянских семьях уделяли большое внимание способностям молодой пары к воспроизводству. К сожалению, в старые времена очень часто у женщин рождались мёртвые дети, или же умирали в первые годы жизни. Именно из-за этого стали появляться магические и терапевтические процедуры, которые со временем стали традициями. Несколько из них я изобразил в этой работе… Работа выполнена в виде гранатового дерева (кенац цар), корнями которого являются мужчина и женщина, в руках у них семечко. Плоды граната ‒ это традиции, а заканчивается дерево геммой, что означает, что вся жизнь ребёнка ещё впереди… Альберт Габриелян родился в 1992 году в Иджеване. С девяти лет ходил в школу искусств, которую закончил в 2008 году с красным дипломом. В этом же году поступил в филиал Ереванского государственного университета на факультет декоративно-прикладных искусств. В 2012 году с красным дипломом закончил бакалавриат и в 2014 году магистратуру. В 2014-2015 годах работал в Армянской Апостольской церкви иконописцем. В первом гранате изображён момент, когда беременная женщина прыгает через беременное животное. Ими могли быть любые домашние животные: кошка, собака, корова, овца и т.п. Считалось, что в этом случае болезнь, которая называлась тхпотутюн (венерические заболевания) переносятся животному, и ребёнок родится здоровым. Болезнь была названа по имени монстра Тхпи. В средневековых рукописях Тхпи представлен в виде Минотавра, изображен слева от граната. Над гранатом изображён змей, во рту которого находится лягушка. Это ещё один из способов лечения больной. Изо рта змеи брали лягушку и делали из неё талисман, который носила больная женщина. Армяне считали, что болезнь на беременную могли наслать злые женщины, которые с помощью тхпаулунка (синие камни, которые падают во время града) насылали порчу. В каждом селе была женщина, которая обладала мастерством принятия родов. Звалась она татмер. Считалось, что татмер делают роды лёгкими. Во втором гранате татмер изображена в тот момент, когда она посыпает ребёнка солью, тем самым защищая ребёнка от вирусов. Все женщины, которые принимали участие в приёме родов, снимали с себя все золотые украшения и пояса и мыли руки с солью после окончания родов. На третий день после родов татмер приходила в дом искупать малыша, до крещения это её обязательства. Эта традиция изображена в третьем гранате. После купания татмер отдавала младенца отцу, поздравляя его: «Ар тхаит ачкт луйс лини». А отец дарил татмер деньги (ачкалусенки пох). Если рождался сын, то советовали 7 раз считать бревна в доме, чтобы родилось ещё 7 сыновей. Над гранатом изображены бревна, а слева – телега. Как только начинались роды, то члены семьи разбирали телегу. Считалось, что это облегчит роды. Справа изображены яйца, которые разбивали, чтобы облегчить роды. В четвёртом гранате изображён обряд крещения ребёнка. Крещение происходило в восьмой день по рождению ребёнка. Крестили в церкви или дома у очага. Дома крестили в основном больных детей, которые находились при смерти, поскольку некрещёных не разрешалось хоронить на общем кладбище со всеми. Когда везли ребёнка на крещение, то по дороге раздавали хлеб нищим, чтобы жизнь ребёнка была счастливой. Главные участвующие лица крещения – священник, крестный (кавор) и татмер. В большинствах районах Армении матери ребёнка не разрешалось участвовать в церемонии. Крестили ребёнка в купели, находящейся в левой части церкви. Совершая таинство, священник мажет миро рот, нос, глаза, уши, пупок, ноги и руки младенца. Во время обряда священник трижды окунал ребёнка в воду, затем передавал кавору, а тот – татмер. Татмер одевала ребёнка и передавала его кавору, а кавор за это давал ей деньги. В левой части изображён чеснок. Он находился у молодой матери под подушкой. Когда везли ребенка крестить, этот чеснок мать бросала за ними со словами: «Возьми тяжесть, дай лёгкость». В пятом гранате изображён момент, когда, возвращаясь домой из церкви, крёстный с ребёнком подходил к матери ребёнка, а та становилась на колени, целовала ноги крестного и брала ребёнка на руки, а священник в это время читал молитву. После этого в течение 40 дней (карасунк) матери и ребёнку не разрешалось ходить в церковь. В шестом гранате изображён момент, когда спустя 40 дней мать с ребёнком идут в церковь. Перед храмом она совершает 40 поклонов на коленях, после этого может зайти в церковь. Слева изображён деревянный таз (ташт) и ключи. Когда встречались две матери, которые находились в карасунке (это считалось плохой приметой и могло повредить ребёнку), то брали ключи из соседних домов, бросали эти ключи в таз с водой и купали в нем ребёнка. В седьмом гранате изображён тот момент, когда уже мать возвращается из церкви. Её вместе с ребенком купали, сорок раз поливая водой Карасункатасом (так называлась чаша, которой поливали их). После этого они выходили из карасунка. Вверху изображена детская кроватка, в которой находится кошка. До карасунка ребёнок спал с родителями, а после его перекладывали в детскую кроватку. Но перед этим клали туда кошку, чтобы она отогнала злых духов. Справа изображены золотые изделия круглой формы. После карасунка мать ребёнка всегда носила украшения круглой формы (кольца, ожерелья, браслеты), которые изготовляли в воскресение перед Пасхой. Они назывались чарчаранц кираки, считалось, что они оберегают ребёнка и мать. В последнем гранате изображён обряд Атамхатика. Он совершался, когда у ребёнка появлялся первый зуб. На голову ребёнка высыпали изюм, смешанный с пшеницей, которую называли атамхатик или акнасорик (изображение справа от граната). Атамхатик раздавали соседям и родственникам, а они взамен давали фрукты и сладости. Тем самым они хотели, чтобы у ребёнка зубы росли красивыми и ровными. Во время обряда гадали на будущую профессию ребёнка, расставляя перед ним предметы, принадлежащие различным профессиям. Считалось, что к какому предмету подползал ребёнок, тем он и будет по профессии.

Женщине говорить о своей беременности кому-либо, даже мужу, считалось неприличным. Когда же состояние её становилось очевидным, то старшие женщины, убедишись в этом, намекали о нём мужчине. Говорить о беременности прямо не разрешалось, так как опасались злых духов, порчи. Беременную звали «дзондр вотка», «дзондр вонер» (у джаникцев), «дзндрацес», «дзндроцес» (у трабзонцев), что означает «тяжёлые ноги». Её окружали в семье заботой и вниманием, старались выполнить её пожелания, чтобы ребёнок был хорошим. Есть беременная могла всё, что хотела. Запреты же в основном касались:

1) выполнения некоторых видов работ;

2) общения и контактов с людьми, животными и предметами, считавшимися по какой-либо причине нечистыми или опасными;

3) физиологических особенностей организма женщины в этот период.

Согласно первой группе запретов беременная женщина могла и должна была работать до последнего дня, выполняя все виды работ, кроме шитья. В воскресенье и церковные праздники будущей матери запрещалось стирать, убирать и вообще выполнять любую работу. Если она на Пасху красила яйца, то ей нельзя было касаться себя рукой, иначе на этом месте у ребёнка, как считалось, будет родимое пятно. Не разрешалось также сажать наседку на яйца и т. д. Все эти запреты объяснялись одинаково — вероятностью тяжёлых родов или же смертью ребёнка или роженицы.

Следующая группа запретов объяснялась страхом потерять уже родившегося ребёнка: беременная не должна была переступать через весы, касаться кошки, обижать любых животных. Это могло впоследствии повлечь смерть ребёнка. Нельзя было видеть покойников, тем более находиться с ними под одной крышей, так как считалось, что покойник может забрать ребёнка с собой в загробный мир. Бездетных женщин, которые якобы могли магическим путём отнять ребёнка у беременной, следовало всячески избегать. Ряд запретов был направлен на обеспечение будущего ребёнка (склонности, имущественное положение и т. д.). Например, беременной запрещалось брать что-либо без спроса, иначе ребёнок будет вором. Ни в коем случае у беременной не занимали денег вечером или утром, если она не истратила из них хотя бы ничтожную сумму. Иначе считалось, что в доме постоянно не будет денег. И последнее, что касается физиологических особенностей женского организма в период беременности: женщина должна была терпеливо переносить все недомогания, поменьше лежать и побольше ходить для того, чтобы роды были лёгкими. Далее: во второй половине беременности жена спала с мужем раздельно, то есть существовал запрет на интимные отношения, что объяснялось опасением за жизнь и здоровье ребёнка.

С наступлением родов («цанант» — роды) звали «майрик» (амшен.) — повивальную бабку. Ничто не могло помешать её приходу. Даже в случае болезни она должна была прийти, иначе за отказ на неё обрушатся, во-первых, божья кара, во-вторых, осуждение людей и потеря будущих клиенток-рожениц. От посторонних начало родов тщательно скрывали, опасаясь «пис ачкер» (амшен.) — дурного глаза, «сглаза». Таким образом, о родах знали лишь домочадцы.

Сами роды обычно проходили в доме. Главным действующим лицом во время родов была, естественно, повивальная бабка, как правило, пожилая, вдовствующая женщина, у которой было много детей (т. е. не меньше шести), обладавшая необходимыми знаниями.

Повитухами становились набравшись опыта при собственных родах, ни у кого специально не учась. Помогали повитухе женщины, находившиеся в доме, где проходили роды. Кроме того, присутствовал и будущий отец, то есть муж роженицы. Женщины грели воду, подносили повитухе необходимые предметы и т. д. Муж должен был помогать в момент потуг. Амшенка во время схваток лежала, когда же начинались потуги и приближалось рождение ребёнка, женщина становилась на чистую простынь, лежащую на полу и опускалась на колени. Между колен роженицы бабка клала сито так, чтобы дитя упало в него. Поскольку стоять в такой позе приходилось долго, роженице помогал муж, придерживая её под руки. Повитуха же старалась помочь роженице («дhачинэн» — амшен.). С первых схваток и до конца родов она читала молитвы, делала массаж, ощупав живот, определяла, как скоро родится ребёнок, могла изменить положение плода в животе матери. Она помогала ребёнку выйти, а если роды затягивались, то на живот роженице клали что-либо тяжёлое. Кроме того, существовали и другие меры, которые якобы ускоряли рождение ребёнка и облегчали муки роженице. Это и открывание всех окон, дверей, замков, откидывание крышек на посуде, расплетание кос роженицы. Всем девушкам и девочкам в доме разрезали карманы. Никто в доме не должен был быть подпоясанным. Иначе по поверьям амшен, женщина могла умереть, так и не родив. Все, кто находился в доме во время родов, не должны были покидать его до их окончания.

Когда же наконец рождался ребёнок, бабка за пуповину вытаскивала так называемое детское место («ерэхи деhа» — амшен.), если оно не выходило само. Иногда послед называли «ынгеря», что значит «друг, подруга» («ерэхи ынгеря» — «друг ребёнка»). Пуповину называли «бёйд (э)» (амшен.). После того, как повитуха обрезала пупок («бёйдэ гудрецик»), отец новорождённого закапывал послед и пуповину в саду в том месте, где мало кто ходит, то есть где-нибудь в глухом углу. Пупок, обрезанный шириной в ладонь, отпадал на третий-пятый день. Его прятали в какую-нибудь дырочку в стенах дома. Затем повитуха мыла ребёнка в специальном тазу «ляhан» тёплой водой с солью, пеленала. Пелёнки («ерэхи шор») должны быть чистыми и белыми. Запелёнутого ребёнка повитуха укладывала в колыбель («оророц», «уруруц»). Закончив с этим, она вновь занималась роженицей: обтирала её чистой тряпкой, умывала лицо. Женщины-помощницы убирали комнату, стелили роженице чистую постель и укладывали спать, предварительно напоив её теплым молоком, чтобы у неё было много молока. Больше никаких действий в этот день не проводили. Если ребёнок рождался мёртвым, стреляли в воздух. Имя такому ребёнку не давали и хоронили его где-нибудь в огороде. Если ребёнок был уродцем, его иногда убивали, но этот факт тщательно скрывали от посторонних.

Утром следующего дня вновь приходила повитуха и купала новорождённого. Вообще купать ребёнка в первые три-четыре дня после рождения было главной обязанностью бабки-повитухи. В эти дни она проверяла самочувствие матери и ребёнка, помогала ей по дому, если больше в доме не было женщин, учила роженицу, как кормить, купать, пеленать, и вообще ухаживать за младенцем. Обязанностью бабки было и крещение ребёнка. Это делалось в первую неделю после рождения: бабка сбрызгивала на ребёнка святую воду, читала молитву и обмывала себе руки до локтей этой водой, а роженице — лицо и руки. После этого роженица считалась чистой и могла вставать с постели, ходить в церковь и т. д.

Этим обязанности бабки-повитухи ограничивались. Роженица готовила ей подарок, в который обязательно входил кусок мыла, свеча и хлеб, а кроме этого дарила деньги, отрез на платье, чулки и т. д. Женщины-помощницы от подарков отказывались: «Мы ведь тебе не чужие!» Почему же обязательно дарили мыло, хлеб и свечу? Существует такое объяснение: «мылом руки умоет, хлебом силы удвоит, со свечой пойдёт и дорогу найдёт».

Следующий период — послеродовой. Несколько обособлены здесь первые сорок дней после рождения («каррасунк», «каррсунк»). В это время в дом, где находились роженица и ребёнок, никого не пускали, говорили: «Вот пройдёт 40 дней, тогда и пустим». Делалось это, чтобы никто не навёл на мать и младенца болезнь, сглаз. Сорок дней женщина не выполняла тяжёлой работы, не стирала, не выходила из дому. Если ей некому было помочь в доме, то приходила соседка, так как помочь роженице считалось богоугодным делом. Ребёнка никому не показывали, чтобы не умер и не заболел.

После сорока дней накрывали стол, приглашали крёстного отца («кавор», «кавер»). Остальные приходили без приглашения. Все приносили какой-нибудь подарок младенцу: пелёнку, шапочку, платьице и т. д. Какого-либо специального обряда в этот день не совершали, просто приглашённые узнавали имя младенца, пили за его здоровье. Имя ребёнок получал от свёкра или свекрови, часто давали имена умерших родственников. Если же до этого у роженицы дети умирали, то давали имя отца. Происходило имянаречение в день крестин. Крёстным был тот, кто был посажённым отцом на свадьбе. Институт «кавераутюн» считался почётным и был наследственным.

После сорока дней женщина выполняла по дому работу без ограничений, могла выходить во двор, общаться со всеми. Часто после окончания «каррсунк» мать забирала её вместе с ребёнком на 10 – 14 дней к себе домой. Особое место, как видим, в родильном обряде принадлежит ребёнку. Именно он, как продолжатель рода, является главой причиной всех обрядовых действий. Не случайно рождению мальчика радовались больше, он — кормилец родителей в старости, их гордость и опора. Считалось, что хорошо родиться в праздники — Новый год («Навасард»), который отмечается осенью, Вознесение («Вардавар») и т. д. Плохим временем для рождения считали май — вся жизнь ребёнка будет тяжёлой, было и рациональное объяснение: весной и летом работы много и мать не сможет постоянно быть с ребёнком, зимой же, наоборот, у матери времени больше. Существовало и другое объяснение, что рождённые зимой дети — здоровые и крепкие. Как говорилось выше, имя ребёнок получал во время крестин. Крестили в первые семь дней после рождения. После геноцида 1915 года стали крестить и в первый год жизни, и даже в семь лет. В этом случае имя давали сразу после рождения. Наиболее распространены были имена: у мальчиков: Акоп, Арутюн, Сирак, Сейран, Гамаз, Вазген, Вачик; у девочек: Майрам, Маник, Олмаз, Куhарик, Ашхен, Варсеник, Арменди, Гарсун, Иммастун, Азнив. Иногда имя давали и до рождения.

Считалось, что если первый раз покормить ребёнка правой грудью, то он будет хорошим и красивым.

Большое внимание уделялось различным оберегам от «сглаза». Например, на правое плечо рубашки нашивали двенадцать блестящих бусинок или прикалывали майского жука, чтобы отвлечь дурной глаз. Опасаясь смерти в детстве, часто ребёнка «продавали»: многодетная женщина «покупала» его у матери за символическую плату, а затем отдавали матери через окно. Так пытались обмануть смерть. Существовал и такой обычай: ребёнка уже после года нарекали мусульманским именем, приглашали муллу и тот «крестил» ребёнка по мусульманскому обряду. Ребёнка с особой отметкой («ншан») — родинкой, пятном — считали счастливым, также как и родившихся «в рубашке». Родившегося ногами называли «тияур» — на лошади — и верили, что он будет хорошим наездником. Таковы основные приметы сберегательного, охранительного характера действия в первые годы жизни.

С первых дней жизни и до двух лет ребёнок спал в люльке. Люлька была на четырёх ножках. Длина ножек увеличилась в начале XX века, когда стали спать на кроватях. Подвесную люльку использовали в тех семьях, где была нянька. В люльке было специальное отверстие для сбора мочи, причём для мальчика и девочки различное. Часто для мальчика в этих целях пользовались и бутылкой. Ребёнка клали в специальный мешок-пелёнку («ка-пух»), главная функция которого — уберечь дитя от падения из люльки. В семьях, где не было люльки, использовали корыто.

Очень интересно приспособление для ходьбы («ирек катлив», «тандыр ерэхи»), которое изготовлялось в домашних условиях: в табурете делали отверстие, к ножкам крепили колёсики, так чтобы стул-табурет ездил. В него опускали ребёнка, когда тот начинал ходить, то есть в восемь-девять месяцев и позже.

Точный день рождения ребёнка не запоминали, но годовщину отмечали. В удобный день накрывали стол для гостей, которых специально не приглашали: приходили те, кто помнил о рождении ребёнка. Каждый гость приносил обязательно какой-нибудь подарок для ребёнка. В этот день не просто собирались за столом, чтобы выпить за здоровье младенца, но и совершали специальный обряд, функциональную направленность которого установить не удалось. Первый из гостей, кто переступал порог дома, должен был состричь с головы годовалого ребёнка три пряди с макушки и лба, либо с двух висков и затылка. Эти волосы закатывали в воск с негоревшей свечи, а затем прятали в стенку дома. После этого можно было уже стричь ребёнку волосы и ногти (до года ногти ребёнку обкусывала мать), а также подносить ребёнка к зеркалу, что до года делать не разрешалось.

Таков в основных чертах родильный обряд и связанные с ним обычаи амшенских армян конца XIX — начала XX века.

Полная версия материала

{aridoc engine=»google» width=»90%» height=»750″}books/Materialy amshenskih armyan.pdf{/aridoc}

Если у Вас произошла ошибка загрузки, тогда Вы можете скачать книгу

- Главная

- Армения

- Традиции

- Рождение ребенка

Традиции при рождении ребенка в Армении

Традиции, связанные с рождением ребенка в Армении, отражают центральную роль семьи и детей в армянской культуре. Некоторые из нижеперечисленных исторических обычаев все еще соблюдаются в Армении в измененной форме, а отдельные больше не практикуются. Однако, какие бы изменения ни произошли в культуре армянского народа в течение последних столетий, рождение детей и создание семьи всё еще являются центрообразующими в сознании большей части населения страны.

Одним из главных событий в жизни новорожденного были крестины, которые проводились на восьмой день после появления на свет. Крестный отец тщательно выбирался среди близких к семье людей и после особенно почитался, становясь важной фигурой и для самого ребенка, и для его родителей. Дни рождения детей в старину не отмечались.

Ожидая появления малыша на свет, родители просили бога, чтоб он послал им мальчика. Счастье при рождении девочки было неполноценным, однако родственники, как могли, утешали мать и отца, уверяя, что главное – здоровье новорожденного. Мальчики были предпочтительнее, поскольку девочка в последствии должна будет выйти замуж и уйти в другую семью, а сын всегда будет рядом с родителями. Поэтому и имена детям давались соответствующие. Если рождалась первая девочка, ее обычно называли Бавакан, что в переводе с армянского значит «достаточно». Вторую девочку называли Херик – «хватит». В случае рождения третьей подряд дочери, ей доставалось имя Элчка – «больше нет». Если же в семье, наконец, появлялся мальчик, его могли назвать Паргев («награда») или Нвер («подарок»).

Существовали и определенные традиции, касающиеся пуповины новорожденного. В случае появления девочки, пуповину закапывали во дворе отчего дома. Если рождался мальчик, пуповина хоронилась во дворе храма. По преданию, такой ритуал помог бы девочкам сохранить верность отчему дому, а мальчикам стать сильными ораторами или церковными деятелями.

А вы знали? По традиции в зимнее время детей укутывали в несколько слоев ткани, а последний слой посыпался теплой просеянной землей. Считалось, что это помогает согревать малыша и дольше удерживать тепло.

Первые 40 дней после рождения малыша, видеть его и мать могли только самые близкие родственники. По истечение этого срока в дом допускались все, кто хотел поздравить молодых родителей. Отец малыша во время прихода гостей мог символически поделиться своим счастьем, совершив следующий ритуал. Он клал руку на голову гостя, произнося фразу: «Таросе кес!», что означает «Передаю это тебе!»

Plan

- 1 Почему празднуют 40 дней ребенку?

- 2 Как встречают гостей в Армении?

- 3 Когда Армяне поминают усопших?

- 4 Можно ли поминать усопшего после дня смерти?

- 5 Почему отмечают 40 дней по умершему?

- 6 Как правильно поминать евреев?

- 7 Когда можно поминать самоубийц?

- 8 Кого можно поминать в субботу перед Троицей?

- 9 Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу?

- 10 Кого поминают 6 июня?

- 11 Когда родительский день в июне?

- 12 Когда родительский день в 21 году?

- 13 Когда поминают усопших у католиков?

- 14 Как правильно поминать в родительский день?

В казахском народе, как и у многих других сохранилось представление о том, то ребенка нельзя показывать миру в первые 40 дней жизни. Поэтому первый юбилей в виде исполнения 40 дней так важен в традициях. Основной смысл проведения «шілдехана» заключался в том, чтобы защищать ребенка от нечистой силы, злых духов, сглаза.

Кто делает 40 дней ребенку?

На 40 дней собирают исключительно женщин – родственниц и соседок. Среди гостей выбирают трех самых уважаемых женщин. Одна стрижет ногти, другая волосы, а третья купает малыша в 40 ложках воды.

Как встречают гостей в Армении?

При первой встрече или новом знакомстве армяне просто пожимают руки. При встрече лиц мужского пола, хороших или близких друзей пожатие рук дополняется дружеским поцелуем. Также, дружеским поцелуем, приветствуют друг друга и девушки. Поцелуй в этом случае является символом дружбы и длительного знакомства.

Как у армян проходят похороны?

По армянской традиции, гроб трижды обходят против часовой стрелки, а затем целуют руку покойника, отдавая таким образом последнюю дань уважения. Перед тем, как вынести гроб из дома, его трижды опускают и поднимают, а затем столько же раз ударяют его концом о закрытую входную дверь.

Когда Армяне поминают усопших?

Дни поминовения усопших существуют с глубокой древности. Армяне поминают усопших на третий, седьмой и 40-й день, а затем в годовщину смерти. В годичном цикле Армянской Церкви поминовению усопших посвящен первый понедельник после каждого из пяти Великих праздников. Такой день приходится и на 5 апреля 2010 года.

Когда отмечают 7 дней после смерти?

В католицизме Католики обязательно поминают усопших в День всех усопших верных — 2 ноября. Также поминают на третий, седьмой и 30-й дни после смерти, но эта традиция не строгая, на усмотрение родственников.

Можно ли поминать усопшего после дня смерти?

Устраивать поминки принято в день похорон, на 9-й и сороковой дни, а также в годовщину со дня смерти. Вообще поминать покойного в день его рождения и кончины следует ежегодно, но первая годовщина несёт особый смысл. Считается, что по истечении года душа в последний раз посещает Землю, чтобы проститься.

Как правильно поминать усопших в годовщину смерти?

Обычно к первой годовщине уже устанавливают надгробие, мостят территорию плиткой или засыпают гравием, ставят скамейки и столик. Также обязательно стоит зажечь свечу и вознести молитву о душе умершего. Многие совершают обряд разделения трапезы с покойным, оставляя на могиле еду.

Почему отмечают 40 дней по умершему?

По всеобщему убеждению, в течение этого периода душа умершего пребывает на земле, возвращается в свой дом, витает вокруг могилы, посещает места, в которых бывал умерший, «ходит по мытарствам», а в 40-й день окончательно покидает землю («три дня в доме, до девяти дней во дворе, до сорока дней — на земле»).

Что готовят на 40 дней после смерти?

Независимо от времени и даты, из того, что входит в меню поминального обеда на 40 дней, эти позиции должны присутствовать обязательно:

- освященная в церкви кутья, готовится накануне.

- суп – щи, борщ, уха, солянка, рыбный, мясной, грибной, с фрикадельками, куриный или с лапшой.

Как правильно поминать евреев?

В саму годовщину следует зажечь поминальную свечу, горящую круглые сутки. Тот, кто обязан это делать, в этот день произносит Кадиш во всех трех молитвах. Спустя год после смерти начинают поминать покойного в дни, когда читают поминальную молитву — изкор: в Йом-Киппур, в Шмини Ацерет, в седьмой день Песаха и в Шавуот.

Когда поминать усопших в 2021 году?

В апреле 2021 года две родительские субботы выпадают на Великий пост. Это не Вселенские родительские субботы, когда поминают всех умерших православных, эти дни предназначены для поминовения особо близких и родных нам людей. 3 апреля, православные верующие отмечают родительскую субботу 3-седмицы Великого поста..

Когда можно поминать самоубийц?

В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц. Ведь обычно, если прийти в храм и подать записку, то на свечном ящике непременно спросят, все ли упомянутые крещены и нет ли среди них самоубиенных.

Почему нельзя поминать самоубийц?

По каноническим традициям Православной Церкви, сформировавшимся еще в эпоху Вселенских Соборов (IV VIII вв.), поминать самоубийц в православном храме не разрешается. Канонический запрет на это связан с богоборным характером самоубийства как такового. Жизнь каждого человека есть драгоценный дар Божий.

Кого можно поминать в субботу перед Троицей?

Поэтому канун праздника, субботу, христиане посвящают поминовению усопших, молитве о них — в церкви ли, дома или на кладбище. Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что «Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду».

Когда будет Троицкая родительская суббота?

суббота 4-й недели Великого поста – 10 апреля, Радоница (вторник второй недели после Пасхи) – 11 мая, Троицкая родительская суббота — 19 июня, Дмитриевская родительская суббота — 6 ноября.

Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу?

На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем поминает в алтаре на литургии и на панихиде уже после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.

Что нужно делать в родительскую субботу?

Что нужно делать в родительскую субботу Дома необходимо помянуть близких — можно приготовить угощения, пригласить в гости тех, кто был знаком с усопшими. В центре стола нужно расположить горящую церковную свечу. Прежде чем приступить к поминальной трапезе, необходимо еще раз произнести молитву за упокоение душ умерших.

Кого поминают 6 июня?

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.

Какой праздник перед Троицей?

Это переходящий праздник, который отмечается спустя 50 дней после Пасхи, в 2020 году он празднуется 7 июня. Праздник посвящен евангельским событиям схождения Святого Духа на учеников Христа. Накануне Пятидесятницы — в Троицкую родительскую субботу — православные христиане поминают всех умерших единоверцев.

Когда родительский день в июне?

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. Родительская суббота всегда предшествует одному из 12 главных церковных праздников Троице, который еще называют Пятидесятницей (он приходится на 50-й день после Пасхи).

Какого числа Троицкие родители?

15 июня, накануне праздника Святой Троицы (16 июня) у православных знаменитая Троицкая родительская суббота, особый день, когда поминают всех усопших, «от начала века, со времен Адама», а особенно тех, кто не успел перед смертью покаяться и не получил христианского погребения: павших в сражениях, пропавших без вести.

Когда родительский день в 21 году?

Итак, рассказываем, когда родительские дни в 2021 году. 6 марта — Мясопустная Вселенская родительская суббота. Через неделю после этой даты начинается Великий пост. Принято поминать всех усопших верующих.

Когда поминальный день в ноябре?

In Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum; День поминовения душ умерших родственников) — день поминовения усопших верных в римско-католической церкви, отмечаемый 2 ноября, вслед за Днём всех святых. В отличие от Дня всех святых, это прежде всего поминовение умерших родных и близких.

Когда поминают усопших у католиков?

2 ноября католическая церковь отмечает День поминовения всех усопших.

Когда православные поминают усопших?

Вообще в Церкви усопших поминают каждую субботу — ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому мы чаще и употребляем слово «усопшие», а не «умершие»). Теперь про слово «мясопустная» в названии субботы 6 марта 2021 года.

Как правильно поминать в родительский день?

В этот день поминали умерших родителей. Для них специально пекли блины — и первый блин клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, а также раздавали блины детворе, нищим и монашкам с просьбой помянуть такого-то.

Когда будут родительские субботы в 2021 году?

Ближайшая родительская суббота будет 3 апреля. Ее еще называют субботой третьей недели Великого поста. Кроме того, в этом месяце день поминовения усопших выпадает на 10 апреля – субботу четвертой недели Великого поста.

11.11.2021

На восьмой день после рождения ребёнка проводили крестины – одно из главных событий в жизни каждого человека наряду с самим рождением. Крестного выбирали тщательно: им мог стать успешный и счастливый в браке мужчина. К крёстному в семье малыша было особое отношение: его почитали и к его слову всегда прислушивались. Когда крёстный входил в дом, мать крестника обязательно вставала в знак почтения.

Как правило, таинство крещения ребенка проходило в узком кругу: священник проводил обряд в присутствии крестного и членов семьи. Малыша одевали во все белое, поскольку этот цвет считался символом чистоты, а на шею надевали «нарот» – свитый из белых и красных нитей шнур, который снимали на третий день после крестин. В этот же день священнослужитель освещал крест и подарки для малыша.

Кроме того, во время крещения давали имя новорожденному. Оно выбиралось по желанию родителей или по имени святого этого дня. Нередко ребенку давали имя его дедушки или бабушки. Имени обычно придавали символическое значение и иногда могли его поменять, чтобы обмануть злых духов, если ребенок рос слабым и болезненным.

В течение 40 дней после рождения ребенка армянская женщина считалась «нечистой», по этой причине ей запрещалось прикасаться ко всему, чем пользовалась вся семья. Особенно строго запреты соблюдали в первую неделю, до крестин ребенка. Роженицу кормили и поили из отдельной посуды, давали специальные блюда, в частности – хавиц – густую и сладкую кашу из пшеничной муки; вместо воды женщина пила выдержанное красное вино. В этот период, согласно армянским традициям, молодая мать так же не могла прикасаться к ребенку, которого купала и пеленала повитуха или кто-нибудь из пожилых женщин этого дома.

Первые сорок дней, по народному поверью, ребенок был наиболее уязвим для действия злых сил. Чтобы избежать несчастья, предпринимались разнообразные меры. Так, в течение сорока дней у изголовья ребенка постоянно горел светильник, поскольку верили в очистительную силу огня. На колыбель младенца вешали разные амулеты-обереги. Колыбель украшали резными изображениями крестов, под подушку прятали записки с заговорами от порчи, кусочки хлеба, угля. Около люльки ставили миску с водой.

Чтобы защитить маленького ребенка от сглаза, к его одежде прикрепляли обереги-амулеты – ачкиулунк. Обычно это были сине-белые глазчатые стеклянные бусинки, которые пришивали детям к плечикам одежды.

«Сорокадневие» завершалось ритуальным купанием ребенка и матери. Роженицу купали над соломой, которую потом сжигали, а затем «выводили на солнце» люльку, ребенка и мать. К вечеру в доме собирались близкие родственницы и сопровождали мать с ребенком в церковь, где происходило окончательное «очищение».

К первому году жизни ребенка были приурочены некоторые обряды. Когда у малыша появлялся первый зуб, устраивали семейное торжество с приглашением близких родственников. Ребенка сажали на пол, накрывали головку скатертью и сверху сыпали кчехаш – вареную пшеницу, либо наливали жидкую пшеничную кашу с изюмом. Во время этого торжества перед ним клали нож, гребень или зеркало и смотрели, к чему ребенок потянется: если брал нож, это означало, что следующим у него родится брат, а если гребень или зеркало – то сестра.

До года ребенку не стригли ногти и волосы. Первые срезанные ногти и волосы никогда не выбрасывали, а прятали в щелях стены дома или церкви, считая, что если они попадут на землю и их затопчут, ребенок может лишиться своей жизненной силы и заболеть.

При подготовке публикации были использованы материалы следующих сайтов:

https://www.armmuseum.ru/rituals-related-to-the-birth-of-a-child

https://armeniatourism.ru/traditions/traditsii-svyazannye-s-rozhdeniem-rebjonka

https://ru.armeniasputnik.am/20190811/Traditsii-armyan-pri-rozhdenii-rebenka-ili-Zachem-malyshey-pelenali-s-pomoschyu-zemli-20009037.html

Анна Панкратова

- Погребальные обычаи

- Свадьба

- Рождение ребенка

- Армянское гостеприимство

- Традиции виноделия и изготовления коньяка

- Традиции армянских народных праздников

- Традиционное жилище

- Традиционная армянская одежда

Давно замечено, что люди, глубоко чувствующие свое национальное самосознание и культурное единство, с особым почитанием строят свою жизнь в соответствии с обычаями предков. Армения сумела сохранить свое истинное духовное богатство — религию, культуру и национальные многовековые традиции, которые они строго соблюдают, как в радости, так и в горе. На сегодняшний день устойчиво сохраняются такие армянские традиции как прочность брака, почитание старших, крепость и широта родственных связей, обычай родственной и соседской взаимопомощи, гостеприимство.

Погребальные обычаи

В народных погребальных обычаях сохраняется этика почитания памяти усопших. Поминальные обряды устраиваются в день похорон, на следующий день, на 7‑й день, на 40‑й день и в годовщину смерти.

Свадьба

Свадьба у армян — это очень большой праздник. Ее церемониал включает сговор, обручение и само свадебное торжество. Сегодня уже изжила себя традиция гулять, как говорится, «семь дней, семь ночей». Хотя раньше гуляли именно так.

В крестные выбирают семью, которая сама является примером, чтобы новая семья была похожа на них. Крестный делает самый дорогой подарок на свадьбу. Кстати, поднесение даров – отдельный свадебный обряд. Родственники жениха и невесты, а также гости дарят молодоженам драгоценности, ткани, предметы домашнего обихода, деньги. Свадьба сопровождается множеством различных веселых обрядов.

Во время выкупа невесты родные могут назначить за нее любую сумму, и дело чести крестного найти эти деньги, хотя, как правило, суммы чисто символические. Невесту ведет к алтарю – посаженный отец, а крестные несут ответственность за семью с начала ее образования и до самого конца. На свадьбе невесте дают подержать ребенка, причем обязательно мужского пола, чтобы первенец родился мальчиком. Наутро после свадьбы, женщины из рода мужа приносят в дом невесты красное яблоко, которое символизирует невинность невесты.

Рождение ребенка

Традиционно (особенно в селах) в армянских семьях много детей. Рождение ребенка – счастье. Этому событию всегда радовались.

При любом радостном событии виновник торжества кладет руку на голову друзьям и близким, говоря «таросе кес» («передаю тебе») — желая им того же счастья, что и у него.

Армянское гостеприимство

Про гостеприимство армянского народа знают во всем мире. По любому случаю радости и счастья обязательно надо накрыть стол там, где у тебя есть близкие люди: в доме, на работе и т.д.

Традиции виноделия и изготовления коньяка

Каждый армянин знает, что Ной, ступив на землю в этом священном месте, посадил тут первую виноградную лозу. Так было положено начало традиционному виноделию в Армении. Что ж, раскопки действительно свидетельствуют, о том, что вина здесь делали еще в XI–X веках до н.э. О винах страны Наири (одно из племенных государств на территории Армянского нагорья) писали еще Страбон и Геродот.

Армянское вино

У дома или в саду хозяйств, занимающихся виноделием, устраивали винный пресс «хандзан». Внутри пресса находился длинный чан, сложенный из камня или кирпича и покрытый толстым слоем известкового раствора, дно чана делалось слегка наклонным, а его отверстие выходило в каменный кувшин, врытый в землю. Мужчины, сняв обувь и тщательно вымыв ноги, давили в этом чане виноград. Получившееся виноградное сусло подавалось из первого кувшина во второй, затем большими черпаками с длинной ручкой разливалось по «карасам» (глиняным кувшинам), которые хранились закопанными в землю, как было принято в Урарту. Само вино использовалось и для приготовления винного уксуса, а его жмых шёл на изготовление водки в специальных винокуренных аппаратах.

Особенность армянских сортов винограда заключается в их высоком содержании сахара, за счёт которого «вырабатывается» больше спирта. Это довольно простое объяснение. Самыми распространенными сортами винограда, используемыми в качестве основы при изготовлении хороших сладких, полусладких и сухих вин являются: ахтанак, арени, каберне, саперави, султана, мускат, ркацетели.

Армянский коньяк

Немаловажную роль в коньячном производстве играют и бочки. Для их изготовления из Франции, России и стран Восточной Европы поставляется древесина, специально отобранных пород дуба. Спирт в таких бочках выдерживается от 3 до 20 лет. И только после этого, высококвалифицированные профессионалы подбирают состав коньяка из смеси 3‑, 5- или 6- коньячных спиртов с родниковой водой из армянских горных источников. Чистая и прозрачная вода является важным усилителем вкуса напитка, без которого ни один букет не будет полным.

Перед окончательным розливом, в зависимости от качества, коньяк в старых деревянных бочках выдерживается не менее 12 месяцев, а марочные на менее 3 лет. Армянский коньяк настолько хорош и известен своим неповторимым бархатисто-шоколадным вкусом, что даже сам старина Черчиль ежегодно приобретал не менее 400 бутылок этого напитка.

Традиции армянских народных праздников

Праздник «Трндез» отмечается в конце зимы. Этот праздник пришел из языческих времен поклонения огню. Прямо во дворе церкви разводят большой костер и молодожены прыгают через него, чтобы очиститься от всего плохого: зла, высокомерия и несчастий. С этим днем на землю Армении приходит весна…

Летом, в начале августа, когда становится особенно жарко и поля страдают от засухи, наступает спасительный праздник воды «Вардавар». В традиционном обливании водой друг друга на улицах города также угадываются древние корни языческих обрядов. С незапамятных времен помолвленные девушки за три недели до свадьбы должны были бросить в миску с водой пшеницу и овес, а когда зерна прорастали, то этой водой молодые поливали друг друга. Вардавар проходит достаточно весело.

День Святого Саркиса отмечается 13 февраля, накануне европейского Дня Святого Валентина — Дня всех влюбленных. В этот день девушки пекут специальное соленое печенье — «ахаблит». Печенье съедается перед сном и тот, кто явится девушке во сне и поднесет воды, чтобы напиться, тот и является суженым.

Традиционное жилище

Традиционные дома в армянских селениях имеют ряд своих особенностей. Жилище представляет собой квадратную в плане постройку, с каменными стенами и земляной крышей, которая устанавливалась на деревянных столбах.

В традиционном армянском доме основное место занимали сундуки, полки с глиняной, медной и деревянной посудой, а также особого вида передвижной деревянный амбар на ножках с отделениями для зерна и муки. Сидели на полу, на подстилках. Ели за низким столиком или за расстеленной на полу скатертью.

Ниши с дверцами заменяли шкафы. Вместо кроватей вдоль стен тянулись большие деревянные тахты. Традиционные элементы интерьера – ковры, стопка стеганых одеял и тюфяков, старинная утварь.

Традиционная армянская одежда

Традиционная армянская одежда очень красочна и разнообразна. Основу традиционного мужского костюма составляла сшитая из шелка или хлопка цветная рубашка с низким воротом и боковой застежкой, а также широкие шаровары из темной шерсти или хлопка.

Западне армяне поверх рубашки носили жилет, а на него надевали куртку до пояса, с цельными рукавами и без застежек спереди. Пояс заменял длинный широкий тканный шарф, обмотанный несколько раз.

Женская традиционная одежда и восточных и западных армян была однородна. Верхняя одежда – это длинное платье типа архалука с вырезом на груди и прорезами ниже бедер. Талию повязывали длинным шелковым или шерстяным шарфом, сложенным в несколько слоев. Непременной частью костюма западных армянок был расшитый передник. И много украшений.

Головными уборами у мужчин служили шапки разных фасонов: меховые – у восточных, вязаные и тканые – у западных армян. Более сложным был женский головной убор, особенно у восточных армянок, — своеобразные «башенки» из бумажной ткани с украшениями, обвязываемые несколькими платками, закрывающим часть лица. У западных армянок широкое распространение имели головные ободки с украшениями, поверх которых набрасывались накидки.