Лейла Аралбаева

Башкирские народные праздники Йыйын и Сабантуй

Праздники – самая яркая, интересная, счастливая часть истории, быта и культуры любого народа, отражающая его мировоззрение. Есть праздники, корни которых уходят в глубокую древность и несут на себе отпечаток памятных событий, исторических решений, показывают менталитет и традиции того или иного этноса. И ценность их не только в том, что они служат богатым материалом для изучения исследователями, но и в том, что в современных условиях они сохраняют свое значение, объединяют людей, развиваются и даже претворяются в новых форматах.

Одним из древних крупных праздников, дошедших до наших дней, является йыйын – в переводе с башкирского языка «сход», «сбор». Как видно уже из самого названия, так башкиры называли событие, на котором собирались представители родов, чтобы решить наиболее важные вопросы. Всеобщий сбор не зависел от времени года и не входил в число традиционных календарных праздников, а проводился в связи с необходимостью решения важных проблем.

Йыйыны были массовыми, на них собиралось гораздо больше народа, чем на другие праздники. Как рассказывается в легендах, проводили йыйыны даже в голодные годы. Главное слово на йыйынах произносили аксакалы (дословно «белобородые») – старейшины рода, способные дать оценку событиям и явлениям, высказать мудрые мысли, взять на себя ответственность за принимаемые решения.

Что обсуждали башкиры, собравшись на йыйын?

“

«Йыйын возник в древности, как орган родоплеменного самоуправления общины, в функции которого входило решение вопросов войны и мира, уточнения границ родоплеменных территорий, порядка перекочевок, улаживания мирным путем межродовых трений, споров. Позднее на йыйынах также решались земельные вопросы, распределялись сенокосные угодья и летние пастбища»,

На йыйынах подводились итоги прошедших событий, выявлялись лидеры из разных родов, наиболее сильные, смелые и ловкие батыры, выбирались военачальники и вожди, устраивались пиршества в связи с каким-либо событием. Иногда даже свадьба становилась поводом для йыйына – конечно, если торжество проводил очень знатный человек, хан или бий. Неудивительно, ведь новое родство сулило новые возможности, новые перспективы.

Таким образом, издревле этот праздник имел не только развлекательную, но и общественно-политическую функцию. Выражаясь современным языком, первая часть праздника была деловой, в результате которой достигались определенные договоренности. А вторая часть праздника была творческой – здесь на первый план выдвигались ловкие и сильные батыры, остроумные сэсэны, талантливые музыканты и певцы, народные умельцы.

Яркий пример йыйына описывается в истории башкирской народной песни «Урал», которая по-другому называется «Ете ырыу» («Семирод»). На этом йыйыне, где приняли участие представители семи башкирских родов, обсуждалась вражда разных башкирских племен между собой. На йыйыне был заключен мир на «вечные» времена, а после заключения договора были организованы празднества, скачки, борьба, а также состязания певцов, музыкантов и танцоров.

Йыйыны обычно были связаны с названиями родов или определенными территориями. До нас дошли названия башкирских йыйынов: Торатау йыйыны, Барда йыйыны, Кубэлэк йыйыны. Местом для празднества выбиралась красивая, хорошо просматриваемая и удобная для проведения состязаний поляна на ровном месте или на горе. По описанию ученых, праздничная площадь оформлялась в виде круга, который, вероятно, символизировал равенство членов рода. Обязательной частью йыйына становилась и совместная трапеза, сохранившая черты первобытного уклада. Угощение из одного котла, распитие кумыса из одной чаши, пущенной по кругу, paздача мяса тоже подчеркивали равенство собравшихся.

Многие исторические сведения о йыйынах хранятся в эпических произведениях народного творчества. Информацию из них черпают ученые.

“

«Установка в середине майдана шеста (ҡолға) ознаменовывала начало праздника. После чтения муллой намаза начинались состязания: борьба, конные скачки, прыжки, бег, игры на курае, песни, пляски. Популярным видом соревнований на йыйынах была стрельба из лука: с большого расстояния нужно было попасть в движущуюся мишень — колечко. Иногда устраивались и шуточные состязания, например, кто больше выпьет топленого масла или кумыса или кто больше всех съест жирной баранины. Победителям состязаний давали коня, барана, куски мяса (мөсәй, һебә), узорные платки, полотенца. В состязаниях участвовали главным образом взрослые мужчины или юноши-джигиты (егеты). Имеются сведения, что устраивались скачки с участием девушек, но это происходило крайне редко, обычно девушки на йыйынах показывали свое умение петь и танцевать»,

— так описываются йыйыны в очерке Флизы Фатыховой «Народные праздники» в книге «Башкиры: Этническая история и традиционная культура».

Популярными на праздниках были те виды состязаний, которые способствовали физическому развитию подрастающего поколения и выявлению самых сильных и ловких батыров. По традиции молодежь и начинала соревнования. Победа в таких соревнованиях выдвигала юношу в число уважаемых, выдающихся личностей общины. Он получал звание батыра, а в случае войны возглавлял отряд воинов своего рода.

Ученые отмечают, что со временем йыйыны были возрождены в пределах волости или в кругу родственных деревень, но их содержание и характер изменились – вопросы политического и экономического развития перестали на них подниматься, а развлекательная часть выдвинулась на первый план.

Йыйыны башкиры проводят по сей день. Сегодня это слово употребляется в значении «форум, съезд». Свои йыйыны организуют представители разных родов – тамьянцы, катайцы, минцы и другие. Большую популярность в молодежной среде обрел праздник «Йәштәр йыйыны» – «День молодежи». Наиболее известен проводимый летом в Салаватском районе праздник «Салауат йыйыны», посвященный национальному герою башкир Салавату Юлаеву. На празднике выступают представители руководства республики, писатели, известные деятели культуры, почетные гости. «Салауат йыйыны» включает в себя обширную культурную и спортивную программы, множество интересных состязаний, в числе которых конкурс сэсэнов «Салауат әйтеше», конкурс батыров «Салауат йыйыны батыры», конкурс красоты «Красавица Зулейха», турнир по стрельбе из традиционного лука «Салауат уғы», конкурс юрт, конкурс предпринимательской инициативы и ремесел «Серебряное стремя», исторические реконструкции, выставки-ярмарки,

мастер-классы.

Интересно, что в последние годы йыйыны проводятся и башкирскими диаспорами, проживающими за пределами Башкортостана – в регионах России и за рубежом.

В 2019 году в Ишимбайском районе у подножия горы Торатау с большим размахом впервые прошел Республиканский фольклорный праздник «Торатау йыйыны». На мероприятие собралось более 50 тысяч зрителей не только со всей Башкирии, но и из соседних регионов России. Это событие стало настоящим йыйыном башкир, где и обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития и объединения башкирского народа, и были использованы развлекательные традиции, как пришедшие из глубины веков, так и современные. В рамках праздника состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного курултая (конгресса) башкир с участием гостей со всего мира. В развлекательной части были организованы театрализованное представление «Наследники сарматов», показательные выступления лучников «Мәргән уҡсы», древняя тюркская конноспортивная игра «Ылак», спортивные состязания, народные игры, конкурс бузоваров, выставки, концерт Toratau-party, лазерное и световое шоу.

Самый распространённый и любимый народный праздник башкир, который известен с глубокой древности, а ныне проводится на государственном уровне, – это Һабантуй –Сабантуй. Название праздника состоит из словосочетания «һабан» («сабан») – плуг и «туй» – праздник, то есть праздник плуга, праздник весеннего сева. Этот праздник знаменует собой окончание посевных работ и традиционно проводится с конца мая по июль. Праздник Сабантуй также широко и на государственном уровне отмечается татарами. Похожие праздники существуют и у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), и у казахов (чабан-той), и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свои особенности.

Праздник в древности способствовал сохранению единства башкирской общины и укреплению межродовых связей. Традиционно сабантуи проводились в каждом ауле, приглашались также жители соседних деревень. На поляне около деревни оформляли праздничную площадь – майҙан, которую застилали разноцветными паласами и ткаными скатертями, делали навесы и сооружали шатры, в центре устанавливали столб (ҡолға, бағана), женщины украшали ветви деревьев лентами.

Хотя письменных источников, по которым можно судить об исторических корнях сабантуя, практически не сохранилось, по произведениям устного народного творчества, отдельным записям путешественников и исследователей ученые делают выводы о древности этого праздника. Издревле смысл празднования начала или окончания сева, видимо, заключался в задабривании духов плодородия, чтобы получить хороший урожай в новом году.

“

«Главными действующими лицами на сабантуе были мужчины: подарки для призов собирали юноши, большинство состязаний устраивалось среди мужчин. Посев зерновых, перед которым первоначально и устраивался праздник, считался исключительно мужским делом. Мужчины молились у могил предков с просьбой об урожае»,

Русский писатель XIX века Филипп Нефедов записал башкирскую легенду «Ушкуль». В ней рассказывается о поклонении выставленному на вершине священной горы ритуальному плугу из красной меди во время весеннего праздника сабантуй, перед выходом на летовку. Этот праздник отмечался в конце мая – начале июня. В ходе праздника в честь Тенгри, духов земли-воды приносили жертвы, а также устраивали скачки лошадей и верблюдов.

С внедрением мусульманской религии задабривание духов приняло форму молитв в мечети о будущем урожае. В советское же время появилась традиция чествования и награждения лучших механизаторов, передовиков производства. Сначала сабантуй праздновали по отдельным хозяйствам, а затем в районах и крупных городах Башкортостана. К празднику приводились в порядок личные подворья, готовилось специальное угощение. На этот праздник съезжались многочисленные родственники и гости. Во многих хозяйствах стало традицией проведение смотра-конкурса на лучшее содержание домов и улиц, их озеленение и чистоту, итоги которого объявляются на сабантуе. Эта традиция сохраняется и по сей день.

Ученый-фольклорист Розалия Султангареева в 1983 году записала у жительницы Баймакского района Вахиды Мустафиной порядок проведения сабантуя, который был опубликован в томе «Башкирского народного творчества» «Обрядовый фольклор». По рассказу информатора, сабантуй делится на несколько этапов.

Ер һыҙыу

дословно «очерчивание земли», определение площадки праздника

Зыяратҡа барыу

поход на кладбище (молитва о благословении праздника)

Һабантуй күмәсе йыйыу

сбор подростками продуктов для угощения накануне праздника

Ҡолғасылар үтеүе

проход установщиков майданного столба

Һабантуйҙың барышы

ход сабантуя

• Ҡор башы ҡотлауы – поздравление главы собрания

• Ат сабыш – конные скачки

• Көрәш – борьба на поясах

• Аш бәйгеһе – конкурс приготовления еды

• Атылмаҡ йәки сәңгелдәк уйнау – качели для молодежи

• Аттан тартышыу – игра наездников, пытающихся стащить друг друга с лошади

• Түңәрәк йөрөп, таҡмаҡ әйтешеү – выступления музыкантов, певцов и исполнителей такмаков

• Мәрәкә уйындар – забавные игры

• Мәргәнлекте һынау – испытание меткости в стрельбе из лука

Һабантуйҙан һуңғы йолалар

Основные компоненты развлекательной части праздника, в древности являющиеся обрядовыми действами, остаются неизменными и сегодня. Обязательными в программе сабантуя являются конные скачки бәйге, национальный вид борьбы көрәш; восхождение на вертикальный длинный столб һырғауыл, прохождение по наклонному шатающемуся шесту, один конец которого закопан в землю, а к другому концу привязан приз тому, кто пройдет до конца шеста. На сабантуях распространены и другие состязания и игры: забег (йугереу), разбивание глиняных горшков с завязанными глазами, соревнование в беге в мешках, добывание ртом монет из котла, наполненного водой с отрубями или кумысом, перетягивание каната, бой мешками. Обязательным компонентом общественных праздников (йыйын и сабантуй) являлись молодёжные игры (уйын).

Скачки на лошадях – байга

Одним из главных соревнований на сабантуях и в старину, и сейчас являются скачки на лошадях –ат сабышы, бәйге(байга). Их начинали мальчики 6−12 лет, затем подключались более взрослые участники. Обычно длина дистанции составляла 6−7 километров. Зрители подбадривали всадников криками и приветствиями.

“

«Конные скачки происходят не по линейной, прямой трассе, а вкруговую. В этих конных бегах по кольцевой трассе мы можем усмотреть как имитацию движения солнца по небосводу, так и освящение, сакрализацию своей земли. Двигаясь круговыми движениями, окружая кольцом территорию, наши предки приводили свою землю в безопасное состояние, повторяя при этом действия своего прародителя Урал-батыра, когда тот в борьбе с силами хаоса создавал для башкир землю в момент зарождения жизни, ведь, по их представлениям, место и время проведения сабантуя олицетворяло как бы место и время зарождения жизни на земле»,

— пишет этнограф Закирьян Аминев в своем исследовании «Мифоритуальные основы башкирского праздника Сабантуй».

В «Продолжении Дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году» автор рассказывает о скачках на лошадях: «Как только издали покажутся скачущие, все становятся по обе стороны дороги и с волнением следят за приближающимися. На финише молодой парень или красивая молодая женщина держали на древке привязанный белый платок, вышитый по углам разноцветным шелком. Награда доставалась тому, кто всех на своей лошади перегонит и сорвет платок с шеста».

“

«Хотя плат и не дорогой, однако не всяк охотно пожелает и дешевую вещь подарить другому: то у них узаконено, чтобы на сабанном рыцарстве награждение сделано было руками той женщины, которая в деревне моложе всех замужем»,

— описывает Иван Лепехин.

Если финиша достигали одновременно несколько всадников, то главного победителя определяли в дополнительных состязаниях в борьбе или в стрельбе из лука. За первое место вручали жеребенка, за второе — деньги, за третье – полотенце.

Еще одним традиционным спортивным развлечением на сабантуе является борьба көрәш − курэш. Борцы, перекинув через спины друг друга кушак билбау, пытались положить противника на лопатки. Это зрелищное шоу всегда собирает большое количество болельщиков. В центре круга сначала борются мальчики лет 7−8, затем постарше. Распорядитель вручал победителю пару яиц, платок или кусок ткани. Полученный приз победитель передавал отцу, дяде или другому почитаемому пожилому человеку, которые одаривали его деньгами. Оставшиеся один-два самых сильных батыра оспаривали главный приз – обычно самый сильный батыр получал в подарок живого барана. Желая помериться силой, на сабантуй приезжали и победители из разных деревень.

“

«Это ритуальное действие можно интерпретировать как отражение древнего мифологического воззрения башкир, когда во времена оные («борон-борон боронда», «әлмисаҡта»), в начале мира, происходила борьба двух сил: сил Добра и сил Зла, борьба Нового и Старого, Жизни и Смерти. В ходе этой борьбы силы Добра побеждают силы Зла, и в мире воцаряется порядок (по-башкирски «тәртип», «рәт», «ип»)»,

— отмечает исследователь мифологии Закирьян Аминев.

Одним из захватывающих одиночных соревнований является восхождение на вертикальный длинный столб, шест – по-башкирски «һырғауыл». На самой вершине этого шеста вешают подарки (петух, сапоги, гармонь, вышитые полотенца, платки), которые достанутся в награду тому, кто сумеет взойти по шесту до вершины. Нужны невероятные сила и ловкость, многодневные тренировки, чтобы забраться на самую вершину столба, высота которого порой достигает 15 метров.

В мифологии столб первоначально символизировал собой мировой столб (или же мировую опору), по которому первопредок башкир Урал-батыр взбирался на небо.

Развлечения на празднике плуга

Во время сабантуя исполнялись песни и пляски, народные музыканты играли на курае, кубызе, думбыре, кыл-кумызе, дунгуре и других инструментах. Недалеко от площади готовилась еда. Сабантуй заканчивался общей праздничной трапезой, на которой ели бишбармак, казы и другие блюда башкирской кухни. Каждая деревня готовила еду из специально привезенных с собой продуктов, распределяли между юртами гостей. По традиции батыр подносил голову барашка старейшине рода или мулле, который принимал и благодарил, далее пища передавалась на пробу всем пожилым людям.

“

Исследователь Сергей Руденко наблюдал, как готовилось мясное угощение в восточном Зауралье: «В довольно длинной, неглубоко вырытой канаве раскладывался огонь, над которым было поставлено в ряд несколько котлов с водой и мясом. Несколько человек с заострёнными палочками следили за варкой. Тут же рядом другая группа была занята приготовлением конских колбас, бишбармака. Когда бишбармак был готов, весь народ принимался за угощение, после которого уже под вечер расходились и разъезжались по домам».

Сабантуй – праздник труда, спорта и дружбы народов

Ныне сабантуй отмечается как праздник труда, спорта и дружбы народов. Его проведение приурочивают к выходным дням после окончания посевной. В каждом районе есть специально отведенные для ежегодного проведения сабантуя площадки.

Многие писатели и поэты посвятили этому празднику свои произведения. В романах «Сабантуй» Тайфура Сагитова и «Байга» Ахияра Хакимова, в сборнике «Сабантуй» Рамиля Хакимова, в стихах Мустая Карима, Мусы Гали, Булата Рафикова и других авторов народные традиции получают философское осмысление.

Как сообщается в Башкирской энциклопедии, с 1991 года сабантуй имеет статус общереспубликанского праздника. В современном Башкортостане проживают представители более 100 народов. Всенародное празднование сабантуя символизирует преемственность национальных традиций, уважительное отношение к национальной культуре каждого из этносов, проживающих в регионе. Праздник из года в год обогащается новыми формами и содержанием.

С 2019 года в Башкортостане на сабантуях усилилась поддержка здорового образа жизни – запрещены продажа и употребление алкоголя.

Национальный напиток буза

В последние годы сабантуй перешагнул свои исторические границы и широко празднуется в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах, в странах ближнего и дальнего зарубежья, там, где есть башкирская и татарская диаспоры. Национальная самобытность, традиционное гостеприимство, добрый дух этого праздника привлекают к нему людей разных национальностей и веры, объединяя и сближая их. С 2001 года в России проводится Федеральный Сабантуй, в котором активно участвуют профессиональные и самодеятельные артисты и творческие коллективы, спортсмены.

Видео фильма Сабантуй из архива ГУП ТРК «Башкортостан»

На протяжении многих лет Сабантуй как праздник башкир и татар проводится за рубежом – в Стамбуле, в последние годы его проводят также в странах Прибалтики, Европы, Канаде, США. Стоит отметить, что в городах за пределами республики даты сабантуя не привязаны к посевной, он отмечается как красивый праздник с национальным колоритом и проходит в период с мая до начала августа.

“

«Безусловно, для людей, которые живут вне родной страны, сабантуй — больше, чем праздник окончания весенних полевых работ. Это возможность сохранения национальной культуры, укрепления дружественных связей внутри татаро-башкиро-русскоговорящего сообщества. Важная миссия ассоциации «Юлдаш» — с помощью этого праздника познакомить с башкирской и татарской культурами и традициями и объединить все русскоговорящее сообщество. И поэтому безусловным достижением является то, что с каждым годом на швейцарский Сабантуй приезжает все больше людей из других стран Европы»,

— говорит один из организаторов праздника в Женеве Айсылу Янтурина-Дарлес.

Для презентации республики как курортного региона, привлечения туристического потока в регион, развития событийного туризма в Зауралье, создания положительного имиджа республиканского курорта «Якты-Куль» как зоны для полноценного семейного отдыха в Абзелиловском районе Башкирии придумали Курортный сабантуй.

Он впервые состоялся 4 июля 2015 года в Абзелиловском районе Башкортостана, на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск», около озера Якты-Куль (Банное). В программе праздника – состязания по национальной борьбе куреш, конное шоу, ярмарка народного творчества, экспозиция национальных дворов в фольклорно-этнографическом комплексе, костюмированные представления башкирских традиций и обычаев, выставка национальной кухни, эстафета национальных игр.

В программе Детского сабантуя — развлекательные и спортивные игры, творческие мастер-классы, конкурсы и призы. В концертной программе — выступления известных артистов и коллективов. Курортный сабантуй стал брендом и получает награды на туристских фестивалях.

Новую жизнь в современных форматах сабантуй обрел и в различных сообществах. В республике большой популярностью пользуются Журналистский сабантуй «Журфест», с недавних пор проводятся Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье», Театральный сабантуй Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык», Детский сабантуй.

- Лейла Аралбаева, автор-составитель, 2019

В старину сабантуй включал в себя череду обрядов. Дату праздника называли старики-аксакалы, и к нему было принято готовиться заранее. Например, в татарских поселениях девушки на протяжении нескольких месяцев расшивали узорами платки, полотенца, рубашки — призы для участников состязаний. Позже эти подарки собирали, проходя по деревне, молодые люди.

Также незадолго до праздника по домам отправлялись дети: собирали крупу, масло и яйца, из которых под присмотром взрослых варили кашу в большом котле. Затем наступала очередь ребят постарше: они собирали яйца, заранее окрашенные в отваре луковой кожуры. В дом следовало заходить с пожеланием хорошего урожая, предваряя его фразой «Пусть легкой будет моя нога»: примета гласила, что это сулит благополучный год. Собранные яйца сдавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощение прямо в поле.

Вторая часть праздника включала в себя скачки и другие состязания: бег, борьбу на кушаках. Соревновались не только в серьезных, но и в шуточных дисциплинах: в беге с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, в гонках с полными ведрами на коромыслах, в скачках в мешке, а также в парной эстафете, связывая вместе ноги участников. Молодые люди сражались мешками с сеном на бревне, а также с завязанными глазами старались разбить палкой горшок.

Самым популярным видом состязаний была национальная борьба куреш: двое участников пытались повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака. По традиции ее начинали два мальчика, затем юноши и мужчины соревновались по старшинству. Кульминацией становился поединок двух батыров — самых сильных соперников. Победитель получал ценный приз, например живого барана.

Проводили во время сабантуя и состязания на силу и ловкость: поднимали гири и штанги, перетягивали канат и палки. Также участники балансировали на подвешенном в воздухе бревне и взбирались на высокий гладкий столб, на вершине которого устанавливали приз, например клетку с петухом.

На сабантуе можно было показать не только физическую силу. Там выступали певцы, чтецы и танцоры — а принимали участие в творческой части праздника все желающие. В завершающий вечер проводили игрища для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки пели песни, водили хороводы, танцевали. Согласно старинной примете, первая встреча на сабантуе сулила паре долгую и счастливую семейную жизнь.

До XX века сабантуй в разных районах отмечали по-разному, но в начале столетия он постепенно стал национальным праздником с едиными сроками проведения и традициями. В наши дни в России его отмечают с тем же размахом и по тем же правилам, что и в старину, в период с конца мая по июль.

31 августа, 2020

Башкирский праздник Йыйын

Йыйын — народное собрание (джиен) у башкир, орган самоуправления рода, по свое сути — народный праздник.

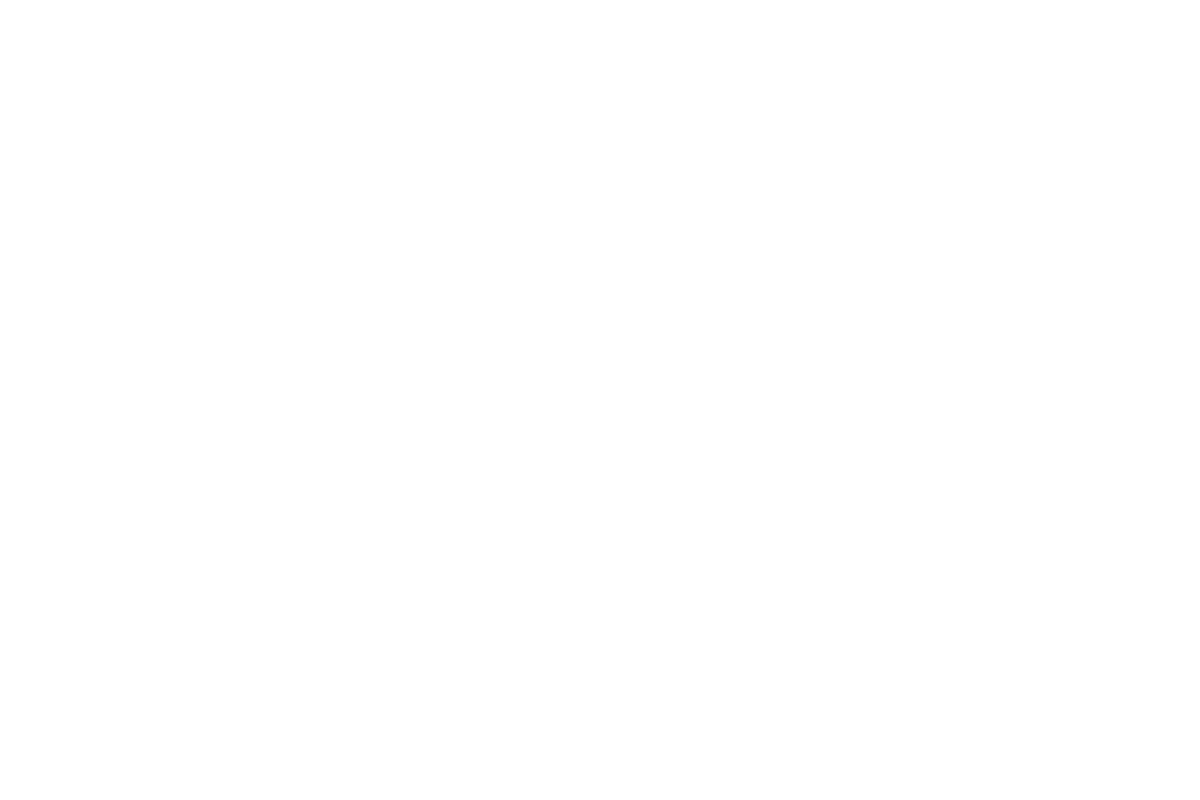

Фото 1870-ого года. Башкиры и киргизы Оренбургской губернии на снимках Карла Андреевича Фишера. Семья башкиров летом на кочевке. Йыйын является башкирским праздником с древней родословной. Общественные собрания в праздничной форме, отражающие обрядовую культуру и общественные отношения, как отмечают учёные, сложились у башкир-кочевников ещё в недрах первобытно-общинного строя. Йыйын возник как орган родоплеменного самоуправления общины, в функции которого входило решение проблем войны и мира, уточнения границ родоплеменных территорий, порядка перекочёвок, улаживания межродовых споров, трений.

В работе йыйына участвовали только взрослые мужчины. Особую роль на йыйын играли старейшины рода — аксакалы. Их слово было решающим. Аксакалы назначали день празднества, совпадающий со временем перекочевки, собирали средства на его проведение, выполняли судейские функции при определении победителей. И позднее, при переходе к оседлому образу жизни, основные черты йыйын сохранились.

Йыйыну предшествовал совет аксакалов (курултай) с правом решающего голоса. Йыйын завершался празднествами с приглашением гостей. Введение волостного управления с середины XVI века привело к потере Йыйын функций самоуправления.

К XVIII веку йыйын превратился в праздник, проводившийся в определенное время года. Праздничная площадь оформлялась в виде круга, символом равенства членов рода была совместная трапеза, угощение из одного котла. У башкир соблюдался принцип равного распределения угощения: распитие кумыса из одной чаши, пущенной по кругу, раздача мяса равными долями и др. На празднике проводились соревнования среди юношей. Победа выдвигала молодого человека в число уважаемых членов общины. В вечернее время молодежь устраивала «киске уйын» (буквально — «вечерние игры»).

У южных башкир словом «йыйын» называют свадебные торжества, приём и угощение гостей перед отъездом невесты, у северных он проводится как ярмарка.

В настоящее время в Башкортостане и Оренбургской области возрождается традиция проведения йыйынов .

Формы жанровых направлений ОНН: Празднично — обрядовая.

ОНН зарегистрирован: ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области»,

Номер: ORN288

Полное наименование: ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: Караманова Райля Хайбулловна.

Место бытования: Российская Федерация, Оренбургская область,

Сведения об объекте (полное описание):Праздники – самая яркая, интересная, счастливая часть истории, быта и культуры любого народа, отражающая его мировоззрение. Есть праздники, корни которых уходят в глубокую древность и несут на себе отпечаток памятных событий, исторических решений, показывают менталитет и традиции того или иного этноса. И ценность их не только в том, что они служат богатым материалом для изучения исследователями, но и в том, что в современных условиях они сохраняют свое значение, объединяют людей, развиваются и даже претворяются в новых форматах .

Йыйыны были массовыми, на них собиралось гораздо больше народа, чем на другие праздники. Как рассказывается в легендах, проводили йыйыны даже в голодные годы. Главное слово на йыйынах произносили аксакалы (дословно «белобородые») – старейшины рода, способные дать оценку событиям и явлениям, высказать мудрые мысли, взять на себя ответственность за принимаемые решения.

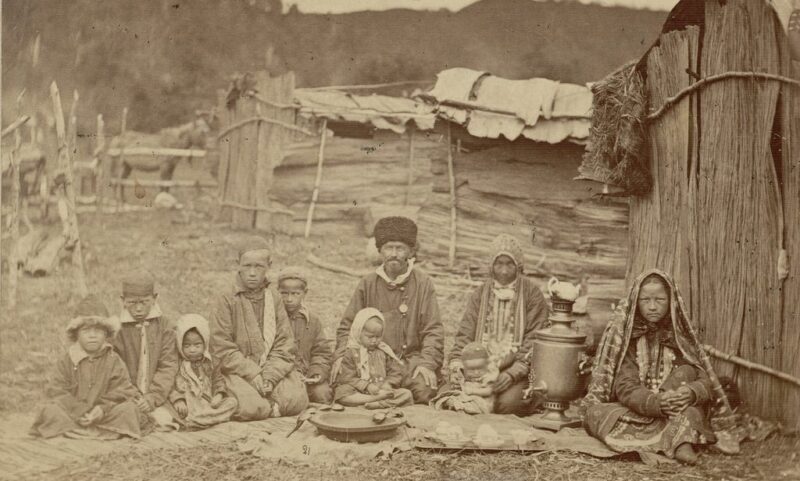

Фото 1870-ого года. Башкиры и киргизы Оренбургской губернии на снимках Карла Андреевича Фишера. Курайчи — башкирский певец и дудошник.

6 июля 2019 года в селе Башкирское Канчерово прошел национальный обрядовый праздник «Йыйын» (народное собрание). Йыйын – это исконный, очень древний праздник башкирского народа. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины: во время его проведения проводились различные торговые операции, родители договаривались о браке детей, проходили ярмарочные распродажи. Сегодня праздник перестал быть своеобразным народным вече. Он стал народным гулянием, куда из окрестных деревень пригла-шаются родственники, друзья, знакомые. Здесь для них устраи¬ваются веселые праздники с уго¬щениями, танцами, песнями. Вот и в Б-Канчерово съехались в этот день гости и родные из соседних сел. Для праздника были накрыты богатые столы, наполненные блюдами национальной кухни. Местные жители с угощениями встречали каждого гостя праздника. Перед началом мероприятия собрался совет старейшин, они решали насущные вопросы, а в конце праздника огласили своё решение. Много национальных песен и танцев дарили участникам праздника самодеятельные артисты из Мухамедьярово, Юлгутлы, Зиянчурино, Барангулово, Чураево, Кувандыка. В рамках праздника проводились разные игры и состязания среди молодых людей.

Победитель, в старые времена, входил в число уважаемых членов общины.

Традиционные соревнования включали в себя: бег с яйцом на ложках, командные соревнования на лыжах, бой мешками на бревне, бег с коромыслом и ведрами с водой и другие национальные забавы.

Исключительность/ценность:

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: башкирская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): башкиры, традиция, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование количественной характеристики измерения ОНН: Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.

Этнокультурная принадлежность: Башкиры

Категория объекта: Традиционные игры и исконные забавы

Анкета утверждена 24.03.2021

Номер объекта: 07-006

Автор-составитель анкеты:

Утарбаева Валия Сабитовна, методист отдела ОНКН ГБУК РБ РЦНТ.

Аударыш (от баш. ауҙарыш — переваливание, опрокидывание, сваливание). В игре принимают участие два всадника. Победителем считается тот участник, который сумеет в течение 10-15 минут стащить своего соперника с седла или вынудить его спрыгнуть на землю. Игра сочетает два вида состязаний: безупречную верховую езду и древнюю борьбу курэш.

Описание

Конноспортивные национальные игры башкир издавна являются неотъемлемой частью физического воспитания башкир и составной частью всех народных праздников. К наиболее популярным играм наряду с аузарыш относятся также джигитовка, күк буре, ҡыҙ ҡыуыу, ҡот алыу, тал сабыу.

Конная борьба была популярна также среди представительниц слабого пола: «башкирские девки устраивают скачки – состязания в стаскивании друг друга с лошадей, к чему приступают также и молодые мужчины… Женщины, а наипаче девицы, наряженные в яркие кафтаны, также показывают свое искусство в верховой езде, они, схватившись, стаскивают друг друга с коней, иногда подскакивают к ним молодые мужчины, с коими они равным образом схватываются и высаживают из седел», — писал Р.З. Самигуллин.

Ценным материалом для исследователя духовной культуры башкирского народа являются фольклорные материалы: эпосы, легенды, сказки, поговорки и пословицы. В фольклорных произведениях башкирский батыр нередко соревнуется со своими соперниками в борьбе, скачках, стрельбе из лука, в народных сказаниях побеждают только справедливые и честные батыры. Идеал героя в представлении народа, — это батыр, который обладает не только могучей силой, но и мудростью, добротой, готовностью защитить свою родину (БНТ., 1987. T.I.: 247, 259, 283, 325, 337, 338, 387-388, 413, 444, 445, 464, 469, 483, 492, 494).

Сведения об особенностях

Состояние бытования

В Башкортостане возрождается состязание аударыш. Первые турниры состоялись в деревне Кузгун-Ахмерово Белорецкого района. Состязания проводились в рамках народных празднеств: йыйынов, сабантуев, семейных торжеств и свадеб.

Йыйыны и сабантуи проводились до 40-х гг. XX века. В послевоенное время, в 60-е гг. XX века сабантуи начали проводиться по указаниям сверху, как праздники окончания весеннего сева в колхозах и районах, а затем в и некоторых городах Башкортостана. Были полностью переняты древние игры и состязания, но они были лишены своего сакрального значения, и стали праздниками советского труженика-колхозника. Именно в советское время сабантуй становится частью массовой культуры. В новейшее время традиция проведения сабантуев продолжается, ежегодно проходят федеральные сабантуи, республиканские, районные, иногда проводят отдельные колхозы или фермерские хозяйства.

Исключительность/Ценность

Традиционная игровая культура как неотъемлемая часть системы народного воспитания обуславливает необходимость фиксирования народных игр, особенно забытых, ныне не бытующих в народной среде, но сохранившихся с памяти народа. Состязания и их формы не менялись многие столетия и, потеряв во многом сакральное значение, являют, между тем, прекрасный образец трепетного отношения к земле, природе, знания и уважения ее законов и способствуют экологическому воспитанию подрастающего поколения. В рамках сабантуев сохранились и продолжают культивироваться народные виды спорта, особенно куреш, аузарыш, конные скачки (байга).

Риск исчезновения

Игровая культура башкир формировалась на протяжении многих веков, передавалась из поколения в поколение, аккумулируя в себе традиционное мировоззрение, и отражая различные аспекты семейного уклада и быта башкир.

Способы передачи традиции

Передается из поколения в поколение, возрождено благодаря описаниям в литературных источниках. Проведение образцовых республиканских сабантуев способствует трансляции традиции.

Исторический аспект

Первые письменные сведения об игровой культуре башкир относятся к XVIII в. Высказывания об отдельных играх или развлечениях в трудах участников «академических экспедиций» П.И.Рычкова, И.И.Лепехина, П.С.Палласа, И.Г.Георги даются на фоне исторических сведений об образе жизни, хозяйстве, быте. П.И.Рычков, живший в Башкирии в первой половине XVIII в., описал в своих трудах природные условия, особенности экономического развития Оренбургского края, а также некоторые обычаи, обряды, в том числе исполнение игр (Рычков П.И.: 80-100.). Интересные сведения об играх на сабантуе, спортивных состязаниях содержатся в трудах И.И.Лепехина (Лепехин И.И.: 25-26;11-14; 151-153). Игры «сабанного праздника» — скачки, бега, соревнования в удальстве, силе, ловкости остались у башкир, как отмечает И.И.Лепехин, с «языческих времен». П.С.Паллас также оставил краткие описания игр, развлечений, различных состязаний, сопровождающих праздничные торжества башкир. В «Описании всех обитающих в Российском государстве народов» И.Г.Георги зафиксированы некоторые свадебные и праздничные развлечения (Георги И.Г.: 95, 100, 104 ). В частности он пишет: «Увеселение их (башкир — Ф.А.) состоят, кроме пирования, в пении, пляске, борьбе, бегании на лошадях, в запускании, стрелянии в цель и смехотворных представлениях в коих они передразнивают людей и зверей» (Георги И.Г.: 106).

В XIX в. к сбору, переводу и публикации башкирского фольклора, материалов о культуре и быте башкир активно подключаются краеведы, ученые, путешественники, писатели и поэты. Появляются обобщающие труды, такие как «Описание Оренбургской губернии…» В.М.Черемшанского, «Описание башкирцев» Н.Казанцева. В них имеются краткие сведения о развлечениях и играх башкир (Черемшанский В.М.: 157; Казанцев Н.: 35-36). О древней игре «hopo буре» (серый волк) упоминает исследователь башкирского быта П.С.Назаров (Назаров П.С.: 35). К этому же периоду относятся информативные заметки М.Баишева о развлечениях молодых людей во время мусульманского праздника тсорбан бэйрэм (праздник жертвоприношения), на торжествах в честь рождения первенца (Баишев М.: 19). Впервые о характере детских игр башкир в этнографических и санитарно-антропологических исследованиях пишет Д.Г.Никольский (Никольский Д.Г.: 125-126). Отдельные высказывания о культуре народа, религиозных верованиях, играх содержатся в рассказах П.М.Кудряшова (Кудряшов П.М.: 8-14), М.В.Авдеева (Авдеев М.В.: 192-213), Т.Беляева (Беляев Т.: 7), Н.А.Крашенинникова (Крашенинников H.A.: 241-254) и многих других.

В конце XIX — начале XX вв. появляются первые работы башкирских авторов об истории, быте и культуре народа. Наиболее интересны среди них полное описание свадебных драматизированных игр, развлечений М.Бурангулова (НА УНЦ РАН. Ф.З. Оп.12. Д.З.). В рукописных материалах ученого-просветителя М.Уметбаева сохранился проект организации праздника в честь 300-летия города Уфы с описанием старинных национальных видов спортивных игр, юмористических молодежных игр и развлечений. Среди них забытая в настоящее время игра — бите (НА УНЦ РАН. Фонд М.Уметбаева. T.I, лл. 163,165).

Грязнов М.П. в сборнике «Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири» упоминает бронзовые бляхи из Ордоса с изображением борьбы. Это памятники восточной группы кочевников III-I вв. до н.э. На обеих бляхах изображена сцена борьбы двух спешившихся всадников. Это позволяет сделать вывод, что возможно борьба на лошадях появилась раньше, чем курэш: батыры сначала бородись верхом на лошадях, затем боролись спешившись.

Социологический аспект

Конноспортивные состязания являются структурообразующим компонентом праздников и обрядов. Особенности празднично-игровой культуры, имеющие сезонный характер и связанные с хозяйственным и обрядовым календарем, со структурой семейных и общественных отношений, создали свой набор форм игрового общения, игрового поведения молодежи, взрослых. На одном из крупнейших и значимых праздников сабантуе во время проведения состязаний башкиры могли демонстрировать свою удаль и силу.

Лингвистический аспект

Аударыш от башкирского языка (ауҙарыш) переводится переваливание, опрокидывание, сваливание).

Подобного рода единоборства популярны у многих тюркских, а также некоторых других народов, у которых она называется по-другому, но означает то же — сваливание: оодарыш – у киргизов, аударыспак – у казахов, чопанахах – у армян и т.д.

Сведения о действиях над ОНКН

Данная игра была наиболее распространена среди башкир, проживающих в горных районах Башкортостана. Раньше игра аударыш входила в программу джигитовки. Власти отмечают необходимость подготовки спортсменов в данном направлении. Обучение и подготовка игроков активно ведется муниципалитетах республики и соседней Челябинской области: Учалинский, Архангельский, Белорецкий, Бурзянский районы и города Сибай, Магнитогорск, Межгорье.

Проведение, популяризация, методическое обеспечение конноспортивных игр – одна из приоритетных задач Министерства культуры Республики Башкортостан. Республиканский центр народного творчества занимается изучением, систематизацией всей информации о сабантуях, выпускает методические рекомендации и пособия по отдельным элементам праздника. Ученые изучают сохранившиеся локальные особенности этого праздника, занимаются анализом сакрального содержания ставших уже традиционными соревнований и состязаний.

Место фиксации ОНКН

Современное бытование

Территория с компактным проживанием башкир

Историческое бытование

Российская федерация, Республика Башкортостан

Место распространения: Республика Башкортостан

Техники и технологии

«Аузарыш» это традиционная башкирская борьба на лошадях, в которой два наездника стараются стащить друг друга с лошади и свалить соперника на землю. Два единоборца-всадника, маневрируя лошадьми, стараются ухватить соперника за руку, шею, кушак или за узду его лошади, чтобы попытаться свалить его или заставить спрыгнуть с лошади. Разрешается выталкивать ноги соперника из стремян. Если наездники и лошади тесно сближаются, то единоборцы могут схватить друг друга за корпус, тогда схватка может напомнить элементы вольной борьбы. Касание земли любой частью тела считается проигрышем. Самой же почетной победой по традиции считается та, когда борец полностью перетягивал соперника на свою лошадь и укладывал его поперек седла. Игра проходит на ровной очерченной кругом площадке диаметром 40 метров, а на каждую схватку дается от десяти до пятнадцати минут.

Источники сведений

1. Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1955.С. 93

2. Башкиры / отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т этнологических исследований им. РГ. Кузеева Уфимского научного центра РАН ; Ин-т истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. — М. : Наука, 2015. — 662 с. — (Народы и культуры). — ISBN 978-5-02-039182-6 (в пер.).

3. Янгузин Р.З. Этнография башкир (история изучения). – Уфа: Китап, 2002. – 192 с.:илл.

4. Георги И.И. Описание всех в российском государстве обитающих, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. О народах финского племени. Башкирцы / И.И.Георги. – С.-Пб., 1776. – С.85-103.

5. Аминев З.Г. Мифоритуальные основы башкирского праздника «Сабантуй» // Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий: материалы международной научно-практической конференции, 24-26 октября 2007 г., г.Абакан. Выпуск 3. Часть 1 / Отв. ред. И.А.Чеботарева. – Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанаева, 2007. – С.175 – 188.

6. Черемшанский, В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях / В.М. Черемшанский. — Уфа : Тип. Оренбург. Губернского Правления, 1859. — 472 с. — Б. ц.

7. Грязнов М.П. «Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири». //АСГЭ, вып. 3. Л.: 1961. С. 7-31.

Лица, имеющие отношение к ОНКН

ФИО: Тулыбаева Нафиса Булатовна

Тип ответственности: Ответственное лицо

Место работы/Адрес: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества/Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450103, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2

ФИО: Алтынбаев Ранис Раисович

Тип ответственности: Ответственное лицо

Место работы/Адрес: Министерство культуры Республики Башкортостан/ Российская Федерация, 450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная, 18

Организации, имеющие отношение к ОНКН

Наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества

Тип ответственности: Ответственный орган управления/учреждение

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450103, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2

Наименование: Министерство культуры Республики Башкортостан

Тип ответственности: Ответственный орган управления/учреждение

Местонахождение: Российская Федерация, 450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, 18

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Тип ответственности: Хранитель

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, проспект Октября, д. 71, лит. У, У1.

Этнокультурная принадлежность: Башкиры

Категория объекта: Традиционные игры и исконные забавы

Анкета утверждена 24.03.2021

Номер объекта: 07-006

Автор-составитель анкеты:

-

Заседания

Пускай на глобусе ты кажешься листком,

Горячим занесенным ветерком, —

Башкирия моя! Твой сын простой,

Я восхищен твоею широтой….

Мустай Карим.

Башкирский народный праздник «Сабантуй»

«Сабантуй» – башкирский национальный народный праздник. Имеет статус федерального праздника, находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества. Это праздник плуга, обозначающий завершение весенних посевных работ в поле.

Сабантуй называют праздником труда и здоровья, единства и дружбы. На Сабантуе люди желают друг другу щедрого урожая, здоровья, счастья, благополучия.

Национальный праздник Сабантуй – старинный и вечно молодой. Он сочетает в себе традиции народа и нововведения, как:

— награждение передовиков труда и победителей в конкурсах профессий;

— новые виды состязаний: шахматы, велоспорт, армреслинг, волейбол, соревнование на ходулях;

— бега с участием лучших рысаков России и зарубежья.

Как празднуют Сабантуй?

Национальный праздник Сабантуй организуется на специальной праздничной площадке (майдане) в июне, проводится в 3 этапа:

— начинается празднование в деревнях и селах республики в первую субботу после завершения посевной;

— через неделю народные гулянья проходят в городах;

— через 7 дней грандиозное торжество проводят в столице Башкортостана.

Во время проведения празднеств во всех административных районах устраивают, обычно на большом поле – майдане, где проходят различные состязания между настоящими джигитами, выступления мастеров искусств и культуры, народные гулянья. На ипподроме обязательно устраивают скачки. Жители селений демонстрируют силу, ловкость и пропагандируют здоровый образ жизни.

Основные игры и состязания праздника: скачки на лошадях, борьба, соревнования в беге и ловкости.

- Куреш – борьба на поясах, которая проводится между мужчинами разных возрастов.

Цель соревнования – захватить противника за пояс и завалить его на землю. Сначала борьба проводится между мальчиками, потом в бой вступают юноши, третьи пары – мужчины средних лет.

Кульминация состязания – борьба между двумя непобежденными джигитами. Победитель куреша (батыр) получает главный приз – живого барана.

- Конные скачки – проводятся отдельно на ипподроме или устраиваются непосредственно на майдане, причем в последнем случае, расстояние определяется на глаз до какой-либо точки.

Цель соревнования – развитие интереса к лошадям и к их разведению.

- Поднятие камней. В качестве тяжести выступают гири или штанги, вес которых составляет 25 кг.

Цель состязания – поднять камень двумя руками и удержать его в правой ладони, поднятой вверх.

- Состязания в беге:

— с яйцом в ложке;

— с полными ведрами воды на коромысле;

— прыжки в мешках;

— парные забеги, когда левая нога одного человека крепко связана с правой другого.

- Народные игры:

— бой мешками с травой или сеном, который проходит на скользком, неустойчивом бревне;

— с завязанными глазами при помощи палки необходимо разбить глиняные горшки, которые стоят на земле;

— командное или одиночное перетягивание каната, палки;

— лазанье за призом по высокому и гладкому столбу, длина которого может достигать 15 м.

Награждения на празднике:

— полотенца, украшенные вышивкой из национальных узоров;

— платки, рубашки.

Угощения на празднике

Веселый народный праздник Сабантуй, еще и очень гостеприимный. Здесь принято угощать мясной и сладкой едой.

На Сабантуе обычно готовят следующие блюда: плов на баранине с добавлением томатной пасты или любых овощей; перемечи – нежнейшие пирожки с мясом, особенностью которых является наличие отверстия сверху булочки; баранина, фаршированная яйцами, сливочным маслом и специями; бэлиш с уткой и рисом в мясном бульоне; чак-чак – традиционное сладкое блюдо, представляющее собой песочные печенья, залитые жидким медом.

Таким образом, Сабантуй – башкирский праздник труда, силы, ловкости, здоровья. Всеобщее народное гулянье, сопровождаемое разнообразными состязаниями, играми, песнями и танцами.

В жизни каждого народа значительное место занимают празднества. В них выражены образ жизни народа, специфика его быта и своеобразие культуры. Сущность социальных институтов и социальной жизни у пародов, находящихся на одной или примерно одинаковой стадии исторического развития, однотипна. Но конкретные формы проявления этих институтов в зависимости от условий исторического развития, географической среды, форм хозяйственной деятельности и культурно-бытовых традиций народа всегда разнообразны. В этом плане общественная жизнь так же неповторима, как и национальный язык и культура.

В прошлом характернейшим народным праздником башкир были весенне-летние торжества, сопровождавшиеся массовыми спортивными состязаниями, играми и пиршеством. Было известно несколько видов таких празднеств.

Празднества, общие для населения одной волости или группы деревень, объединенных между собой в прошлом принадлежностью к одной родоплеменной общности, назывались во внутренних районах Башкирии, в ее северо-западной окраине и Пермской области джнин (йы-йын), в северо-восточной Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях — майдан (мащап), а в южных районах — байге (бэйге)[1]. Праздники этого типа проводились один раз в год в промежутках между весенним севом и сенокосом. В далеком прошлом, в условиях безраздельного господства в хозяйственном укладе башкир кочевого или полукочевого скотоводства, проведение джиииов приурочивалось ко времени, когда скот для убоя достигал нужной упитанности. Круг деревень, объединенных традицией совместного празднования джи- ина, а также место проведения джиина были строго определенными. Так, у башкир-гайнинцев, насчитывающих в настоящее время около 40 довольно крупных деревень, было два центра, где проводились «Традиционные джиины, — села· Барда и Сараши. Часть деревень группировалась вокруг села Барда, другая — вокруг села Сараши.

Сначала джиин проходил в Бардымском округе (бардащиен), через несколько времени — в Сарашском (сарашщиен). Население каждого округа участвовало в обоих празднествах, но в одном случае — в роли хозяев, устроителей праздника, в другом — в роли гостей.

Для джиннов выбиралась красивая и ровная поляна у реки или озера. На подводах и пешком со всем домашним скарбом сюда перекочевывало все население округи. Каждая семья устраивалась в шалаше или переносной юрте. Здесь прятались от жары и потчевали гостей.

Программа состязаний включала национальную борьбу, скачки и бег взапуски. Большой популярностью пользовались также состязания, рассчитанные на юмористический эффект: бег в мешках, бег мужчин, связанных попарно за ноги, перетягивание друг друга веревкой, бег с ложкой с яйцом в зубах (женщины), бой горшков с завязанными глазами и т. д. После состязаний молодежь устраивала массовые игры, водила хороводы.

На джиннах, майданах и байге юноши и девушки разных деревень заводили знакомство друг с другом, которое впоследствии поддерживалось перепиской и редкими встречами. Родители встречались с друзьями и родственниками, сговаривались о бракосочетании своих детей и заключали торговые и иные сделки. Нередко к этим массовым праздникам приурочивались и свадебные торжества (туй).

В северо-западных районах во время джиннов устраивались ярмарки, на которые съезжались торговцы с отдаленных мост.

Надо думать, что праздники типа джинн берут начало с народных собрании племени и восходят к глубочайшей древности. Об этом говорит как название праздника (иыйыи — собрание, сборище), так и содержание самих праздников. По-видимому, на джиннах члены племени, выявляя наиболее сильных, смелых н ловких представителей, выбирали своих военачальников и вождей, подводили итоги минувшим делам и в ознаменование побед устраивали пиршества, свадьбы, игры.

Позднее, но мере утраты этими институтами своих первоначальных функций, они постепенно превращались в обычные, правда яркие и самобытные, формы массовых развлечений. Празднества эти настолько тесно сплелись в течение веков с образом жизни и психологией народа, что их не могли вытеснить ни последующие изменения в политических, экономических и правовых отношениях, ни вторжение и многовековое господство ислама. И эпоха капитализма не смогла разрушить эти традиции, ограничившись лишь тем, что внесла в эти праздники элементы торговли и деловых сделок.

Торжества, проводимые населением одной деревин были известны под пазванием TiapFarijü (северо-восточная часть Башкирской республики, Челябинская и Курганская области), парта буткакы (южные и западные районы), кабантуй (северо-западные районы). Если джинн, байге π майдан были более пли менее однородны по содержанию, то рассматриваемые празднества имели заметные местные различия. Сабантуй и отчасти тіаргатуй, повторяя в основных чертах джиины, майданы или байге, отличались от них, главным образом, по масштабам. Карта бутъакы, а в ряде районов и тгартатуй выступали как празднества женщин и детей.

На традиционном женском празднике карга туй. Кунашакскийрайон, Челябинская область. 1959г.

Существовал также целый ряд традиционных массовых игрищ и развлечений девушек и молодых женщин. На северо-востоке они назывались ъъц?ар тауы, на юго-западе — ъы$$ар уйы- ны, в бывшем Юмагузинском районе —Гквнгэк- кэ сытыу и т. д. В летние месяцы молодые женщины и девушки деревни собирались на берегу реки Тили на склоне горы, сообща готовили традиционные кушанья, пели, веселились, устраивали игры. Выходили на игрища также и пожилые женщины с детьми, но в массовых развлечениях они не участвовали, а занимались прядением, вязкой и т. д. Обычно к концу дня к развлекающимся девушкам присоединялись юноши, и день заканчивался совместными играми девушек и юношей. На празднества приглашались девушки из других деревень. Гостить у родственников в других деревнях, ездить на каргатуй и игрища поощрялось обычаем, и девушкам родители в этом не отказывали.

На традиционном женском празднике карга туй. На переднем плане — распорядительница праздника. Кунашакскнй район, Челябинская область. 1959 г.

По всей вероятности, в более отдаленные времена у башкир была четко разграниченная система родовых и племенных торжеств, особое место среди которых занимали женские праздники. Определенным образом вплетались в эти празднества и свадебные торжества — туй, которые, очевидно, были и оставались в течение продолжительного периода не семейным, а общественным праздником. Убедительно свидетельствует об этом как сама свадебная обрядность, насыщенная массовыми сценами и проникнутая духом родовой солидарности, так н двоякий смысл термина туй (свадьба, праздник). Постепенно социальная и идеологическая подоплека этих праздников и вытекающие отсюда функциональные их различия были забыты и в период, предшествующий Октябрьской революции, мы уже не обнаруживаем в их проведении прежней четко организованной системы. Более того, в XIX — начале XX в. выявилась и прокладывала себе дорогу тенденция к унификации и слиянию разнородных праздников. Широкое распространение, очевидно, иод влиянием татар, получил и из года в год расширял сферу употребления термин Иабантуй (праздник плуга), хотя сами празднества продолжали сохранять специфику скотоводческого быта (выезд на поляну со всем семейством и домашним скарбом, сильно напоминающий перекочевку на летние пастбища, большая ролі, в состязаниях конных скачек и т. д.). Мусульманское духовенство делало попытки придать этим древним праздникам религиозную направленность (в частности, внести сцены публичных молений об урожае и плодородии скота) и привести организационные принципы их проведения в соответствие с нормами и установлениями шариата (запретить женщинам участие в состязаниях и пресечь совместные игры юношей и девушек). В какой-то мере духовенству это удалось, но празднества в целом сохраняли первоначальную народную основу. Женщины по-прежнему проявляли в них большую активность, принимали деятельное участие как в сценах массовых развлечений, так и в состязаниях, особенно в беге. В Курганской и отчасти в Челябинской области еще в первые десятилетия нашего века можно было наблюдать борьбу среди женщин. Что касается молений, то эти религиозные нововведения соблюдались лишь эпизодически и далеко не всюду.

Однако в течение столетий ислам влиял на дореволюционный общественный быт башкирского села. Праздники мусульманского календаря — корбан байрамы, ура$а байрамы, мэулет байрамы и другие — соблюдались башкирами, правда не с фанатической приверженностью, но довольно исправно. Праздники мусульманского календаря, будучи, как и всякая религиозная обрядность, явлением общественным, проникли в сферу семейной жизни и стали одновременно семейными торжествами. В сущности, сугубо общественный официальный момент в этих празднествах сводился в основном к публичным молениям п проповеди (вдтэз) в мечети. Основное содержание мусульманских праздников у башкир заключалось в том, что каждая семья забивала скот и принимала гостей, делала подношения представителям духовенства, а также людям пожилым и бедным. Поэтому все праздники сопровождались массовым убоем скота. За день одни и те же лица успевали побывать в гостях у 5—7 хозяев и так в течение нескольких дней, иногда недели. Муллы, муэдзины и другие духовные лица были обязательными и постоянными участниками трапез, хотя сами они гостей у себя не принимали.

Если лето было временем ярких и многолюдных народных празднеств, игрищ и состязаний на лоне природы, проводимых в промежутки между отдельными циклами сельскохозяйственных работ, то зимой, особенно в ее второй половине, в жизни деревни наступало относительное затишье. Правда, в начале зимы после уборки и обмолота хлебов, после перевода скота в зимние загоны, наблюдалось заметное оживление в общественной жизни села. Каждый забивал скот и птицу, делал запасы мяса, муки и других продуктов на зиму, приглашал своих родственников и друзей; последние отвечали тем же. Это был сезон взаимных визитов (‘кунакла- шыу), твердо вошедших в обычай. Не составляли исключения и бедняки, поскольку существовало поверье, что человека, пренебрегшего законом гостеприимства, постигнет разорение и несчастье. И лишь батраки не могли приглашать. А их, однако, приглашали, но приглашали для того, чтобы они помогали хозяевам на кухне, присмотреть за скотом и т. д. В условиях капитализма, резкого социального и имущественного расслоения и ослабления родственных связей среди крестьянства каждый звал ft себе только равных себе и ходил в гости к ним же. Небольшие отклонения от этого неписаного пра7 вила не меняли общей’жартины. Поэтому в сезон nynaTtAauibiy, как и во время религиозных праздников, деревня разбивалась на несколько групп, по-своему отражающих социальную градацию ее населения.

С началом зимы связано и такое общественное явление, как ка? вмэке. На разделывание птиц, главным образом гусей, каждая более или менее состоятельная семья собирала девушек и отчасти молодых женщин и это, в конечном счете, выливалось в своеобразный праздник с песнями и шутками, со смехом и весельем. Весь день девушки ощипывали и потрошили гусей, шумной ватагой ходили к речке, а хозяева угощали их праздничным ужином. Заканчивались такие помочи совместными развлечениями девушек и юношей.

Были известны также специальные сборы молодежи — аулатг и урнаш. Для проведения этих сборов выбирался какой-либо свободный в деревне дом. Договорившись об устройстве ау- лак, девушки собирали продукты: яйца, масло, сметану, муку, крупу и т. д. — и готовили кушанья. Собравшись вечером, они угощали друг друга, пели, плясали и веселились. Довольно широко была распространена игра в кости (ашыъ сагыу). Обычай запрещал участвовать юношам в таких вечеринках. Для соблюдения приличий присутствовала на вечеринке одна из пожилых женщин, но молодежь, однако, умудрялась тем или иным способом усыпить ее бдительность и пропустить в избу юношей; в иных случаях во время таких вечеринок происходили знакомства, встречи и свидания молодежи.

Урнаш отличался от аулатг менее строгими запретами и большей свободой нравов. После урнаша девушки обычно оставались ночевать в доме, где происходили игры. Такая особенность этого института, по-видимому, отражена и в его названии.

Временем, удобным для обора молодежи, считался период религиозных празднеств, или взаимных визитов, когда старшее поколение, будучи в гостях или занятым приемом гостей, мало обращало внимания на молодежь.

Классическим сезоном свадеб у башкир было лето, но в связи с упадком скотоводства и постепенным превращением земледелия в основное занятие башкир в XIX и особенно в XX в. наблюдалась тенденция устраивать свадьбы в зимний период. В ряде районов, главным образом на севере, где традиции земледельческого хозяйства успели пустить более глубокие корни, такая тенденция постепенно становилась правилом. Поэтому первая половина зимы, характеризующаяся относительным достатком, изобиловала в этих районах свадьбами, которые сопровождались публичными торжествами, играми и состязаниями.

Немалую роль в общественной жизни дореволюционной деревни играли осенне-зимние ярмарки и базары. Удовлетворение потребностей сельского населения в XIX — начале XX в. зависело в значительной мере от рынка. Каждый глава семьи часть хлеба и скота продав’ал на рынке и на вырученные деньги покупал чай, сахар, одежду и предметы хозяйственного и бытового обихода. Ярмарки, рынки были местом не только купли и продажи, но также встреч и свиданий, во время которых совершались сделки и сговоры, завязывались товарищеские и деловые связи. Заканчивались эти встречи взаимными угощениями и порою попойками, а иные незадачливые хозяева на ярмарках и по пути домой проматывали чуть ли не все свое состояние. Так или иначе поездки на ярмарки и базары и связанные с ними события составляют характерные штрихи в картине зимней жизни дореволюционного села.

Примерно с середины зимы в деревне устанавливалась размеренная жизнь. Размеренность эта нарушалась, если какой-либо религиозный праздник, меняющий свое место в течение года по скользящему лунному календарю, приходился на конец зимы или раннюю весну. Но это было сущим разорением для населения, так как способствовало уничтожению и без того скудных запасов продовольствия.. С нетерпением дожидался народ каждый год прихода лета, вместе с которым наступала нора относительного благополучия, оздоровляющего труда и шумных праздников.

* * *

Встреча Нового года — праздник новый для башкир. В школах и отчасти в клубах новогодние елки начали устраиваться уже в 20—30-е годы. В этом нельзя не видеть влияние гррода и русского населения края. С провозглашением первого дня января нерабочим днем Новый год окончательно утвердился как общенародный праздник. Сейчас в каждом клубе, Доме культуры проводятся новогодние вечера, балы-маскарады и утренники с елкой, а Дед-Мороз (Кыш бабай) стал у башкирских детей таким же любимым и желанным гостем, как и у русских.

Клубные и школьные новогодние вечера проводятся по типу городских и мало чем отличаются от них, ибо проводниками этих новшеств являются учителя, культурно-просветительные работники и другие представители интеллигенции, получившие воспитание в условиях города, на городских культурных традициях. Стали очень популярны на вечерах конкурсы на оригинальные и остроумные костюмы, на лучшую пляску или танец, на лучшее исполнение песни, чтение стихотворения или рассказа и т. д. Широкое распространение получают состязания в остроумии, находчивости и смекалке. Местный колорит придают этим вечерам костюмы, местная речь, местная обстановка, местные особенности культуры в целом.

Новый год празднуют и дома. Во многих семьях, особенно среди интеллигенции, встречают Новый год за праздничным столом у елки. В таких семьях детям делают подарки от имени Деда-Мороза, нередко обмениваются подарками и взрослые. Входит в обычай обмен поздравительными открытками и телеграммами. Однако в большинстве сельских семей Новый год встречают без специфических атрибутов этого своеобразного праздника (елки, Деда-Мороза, подарков), а ограничиваются лишь праздничной трапезой и приемом гостей. Как и Октябрьский праздник, Новый год считается в народе удобным временем для свадебных и иных семейных торжеств. На эти дни назначаются бракосочетания и свадьбы, приглашаются родственники и друзья. В таких случаях празднества длятся несколько дней и сопровождаются многолюдными увеселениями.

Одновременно и старым, и новым праздником деревни является сабантуй. Старым потому, что он связан своим происхождением с традиционными торжествами типа джиин-май- дан-байге. Сформировавшись на основе древних праздников, он вобрал в себя все те их элементы, которые соответствуют духу нашего времени и образу жизни народа; но современный сабантуй в то же время существенно отличается от старых праздников.

Во-первых, он синкретичен, он заменил собой целую систему массовых сборищ и увеселений, соответствовавшую в прошлом многоступенчатой родоплеменной организации кочевников и полукочевников; во-вторых, освободившись от религиозного налета, образовавшегося в народных празднествах в результате вековых усилий мусульманского духовенства, сабаптуй обогатился совершенно новыми элементами, проникшими в жизнь деревни в советский период. Иными словами, сабантуй —.это трансформированный в соответствии с новыми условиями жизни деревни, традиционный народный праздник башкир. Формирование сабантуя было процессом в известной мере стихийным, происходившим, главным образом, в силу глубокой и прочной связи летних празднеств с народным бытом и народной психологией. В пылу борьбы со старыми обычаями были сделаны попытки отказаться от старых названий, переименовать эти массовые летние торжества в спартакиаду или массовое гулянье. Но ни то, ни другое не привилось, ибо под новыми неудачными названиями слишком четко -вырисовывались контуры древнего народного праздника, включающего громадный комплекс игр и развлечений. В настоящее время процесс вживания сабантуя в общественную жизнь современной социалистической деревни вполне завершился. Он хорошо гармонирует с новыми общественными празднествами и мало чем отличается по своему характеру от таких праздников у других народов, как праздник урожая, праздник Песни и т. д. Нельзя не отметить, что всюду утверждается название сабантуй, вытеснив такие старые наименования, как джиин, майдан и другие. Правда, местами наблюдается параллельное существование и старых названий, но наметившаяся тенденция к унификации термина пробивает сопе дорогу довольно решительно. В частности, башкиры-гайнинцы Пермской области районный сабантуй по старой привычке называют бардадзинн (по наименованию райцентра Барда), а колхозные — сабантуй. В Челябинской области сабантуй малого масштаба обычно, именуют тгаргатуй, а общеколхозные и районные — Набантуй, реже майдан.

Примечательно и другое. Сабантуй утвердился в быту и небашкирского населения республики и края: русских, марийцев, мордвы и других. Этому способствовало и способствует смешанное расселение и давние культурные контакты башкир с пришлым населением, многонациональный характер населения современных крупных хозяйственных коллективов — колхозов и совхозов. Случается, что местом проведения сабантуя выбирается нередко село со смешанным или даже преимущественно русским или иным* небашкирским населением — центральная усадьба колхоза или совхоза, райцентр. Проводятся сабантуи и в городах Урала, в том числе в таких крупных промышленных центрах, как Челябинск, Свердловск.

Как видно, сабантуй превратился ныне в наиболее массовый межнациональный летний праздник народов Урало-Волжского региона.

К настоящему времени вполне выработались и окрепли организационные формы сабантуя: всюду празднуют его почти по одному образцу.

Сезон сабантуев — это время между весенним севом и сенокосом. Собственно и праздник- то посвящается окончанию весенних работ. Предпринимая в июне поездку в любой район Южного Урала, можно безошибочно попасть на сабантуй какого-либо колхоза, совхоза или района. Наблюдаются небольшие различия и сроках проведения сабантуя между южными и западными районами, с одной стороны, и северными и северо-восточными — с другой. Но различия эти продиктованы особенностями климатических условий этих районов; на юге и западе весна наступает несколько раньше, чем на севере и востоке.

Выбирается для сабантуя красивая и ровная местность у реки или озера. Сюда в день праздника стекается все население окрестных сел. Пестрый и шумцый поток людей, машин и повозок, велосипедов и мотоциклов в солнечное июньское утро представляет запоминающуюся картину. На площади, в центре которой уже возвышается длинный шест с· развевающимся флагом сабантуя, людей встречают транспаранты с надписями «Добро пожаловать на сабантуй!», «Праздничного настроения, дорогие товарищи!». Торговые павильоны, палатки и автолавки уже с вечера перебрались сюда. Веселая музыка, многоголосый гомон, смех…

Люди устраиваются группами или отдельными семьями на участке, отведенном для их бригады или деревни, и вливаются в толпу развлекающихся. Молодежь затевает игры, старики находят себе собеседников, своих ровесников — приятелей или слушателей, а повара ставят самовары, устанавливают котлы и начинают готовить традиционный бишбармак. Для каждой бригады или аула обед готовится отдельно. Кроме того, каждая хозяйка берет с собой прнго- товленпые заранее кушанья и напитки, самовар и необходимую утварь.

Современный сабантуй заметно модернизирован. Установлены громкоговорители, извещающие о распорядке праздника, оборудованы трибуны и эстрада для артистов — самодеятельных или профессиональных, площадки для соревнований по волейболу, прыжкам в высоту и длину и т. д. Где-то в стороне виден ровный ряд автомашин и мотоциклов, внушительно напоминающих о характере нашего века. В толйе можно увидеть людей с красными повязками — распорядителей праздника и блюстителей порядка и в белых халатах — медицинских работников.

Праздник открывается торжественным митингом. Председатель колхоза или директор совхоза оглашает итоги весенних работ и вручает премии победителям социалистического соревнования. Премии даются как отдельным лицам, так и целым коллективам: бригадам, отделениям, фермам. Митинг — одно из новшеств в распорядке сабантуя, вызванных к жизни характером общественных отношений нашего времени и потому — вполне оправданных. Но нередко люди, подверженные бюрократизму, охотники до длинных докладов и словесных прений, стремятся выхолостить колорит народного праздника, проявляют недопонимание игрового начала в нем и стараются превратить его в очередное мероприятие. К счастью, таких противников сабантуя с каждым годом становится все меньше, и народный праздник, не изменив своей природы, входит в полную свою силу.

Самовар — почетный приз на сабантуях. Налаирский совхоз. 1961 г.

Сабантуй наших дней, как и старый, — праздник преимущественно спортивный, в программе которого большое место занимают традиционные состязания, особенно конные скачки и национальная борьба.

На скачки, которыми начинается спортивная часть праздника, собираются все участники сабантуя. Для башкир это не только занимательное зрелище,. 5десь каждый заинтересован в исходе: чей конь будет самым быстрым и выносливым, и кто окажется его достойным наездником? Заинтересованность эта имеет свою извилистую историю. В далеком прошлом в основе ее лежало чувство родовой солидарности, а в эпоху капитализма на первый план выступали соображения материальной выгоды, наживы. В ход были пущены подкупы, угрозы, драки. Древняя традиция теряла породившую ее почву и смысл. Лучший конь уже не был самым лучшим, а батырами становились не самые ловкие и сильные. Решали деньги и власть. Советское время избавило эту народную традицию от насилия. Основой заинтересованности в спортивных соревнованиях — скачках, борьбе и т. д. — снова стала солидарность людей — на этот раз солидарность трудовых коллективов.

Из разных аулов набирается до двух десятков и более скакунов. Наездниками, как правило, выступают подростки. В зависимости от особенностей местности выбирается дистанция — круговая пли прямая. Лошадей пускают всех сразу, и потому скачки с самого начала приобретают характер острой и напряженной борьбы. Многие копи, особенно при круговой дистанции, не выдерживают напряжения и сходят с дорожки. Сразу после финиша радио объявляет победителей (кличку лошади, имя наездника, название колхоза) и присуждаемые награды. В прошлом джигитов встречала у финиша девушка или самая молодая в деревне замужняя женщина. Всадник, который первым заканчивал дистанцию, на скаку вырывал из ее рук вышитый. їїлаток, тканое или вышитое полотенце Кое-где сейчас устраивают соревнования в упряжках.

Скачки, как и борьба, привлекают всеобщее внимание на сабантуе. Зилаирский совхоз. 1964 г.

После традиционного бега начинается борьба. О башкирской борьбе писалось много и до революции, и в наше время. Приемы борьбы остались прежними, и, очевидно, потому судьями являются обычно пожилые. Этот народный вид спорта хотя и несколько утратил прежнее значение, но и ныне он очень популярен. Борьба, так Hie как скачки, привлекает наибольшее число зрителей. Самые ценные призы присуждаются борцам; лучшие борцы пользуются известностью и славой.

Арена представляет круг, возле которого плотным кольцом устраиваются зрители и будущие участники. Внутри круга располагаются двое-трое судей, около них — сложенные в кучу поощрительные призы-подарки. В середину выходит один из желающих побороться и берет у судьи кушак или полотенце. За ним выходит второй, который уже успел присмотреться к противнику и мысленно оценил его силу. Противники обхватывают друг друга полотенцами по талии так, чтобы правая рука одного проходила под левой другого, и начинают борьбу. Победителя усаживают на особо отведенное место в круге, а побежденный получает поощрительный подарок и выбывает из круга. Выходят вторая, третья, четвертая пары борцов и каждый раз побежденный, получив положенный поощрительный приз, выбывает из числа борцов, а победители устраиваются внутри круга. И так до тех пор, пока не испытают свои силы все желающие принять участие в соревновании. По такой же системе устраиваются встречи между победителями и призы вручаются только тем, кто терпит поражение. Число туров зависит от числа участников и с каждым туром возрастает ценность приза. Лишь последний приз, наиболее ценный и почетный, присуждается победителю финала.

По традиции, мелкие призы для участников соревнования, особенно для борцов, в значительной своей части собираются у населения. Это — вышитые карманные платки, кисеты, полотенца с тканым или вышитым узором и т. д. Ценность призов для победителей борьбы и других видов состязаний зависит от масштабов сабантуя и состоятельности его организаторов — предприятий и учреждений. Для борцов это может быть баран, самовар, часы, велосипед, что-нибудь из одежды, приемник и т. д. Предметы эти приобретаются на средства, выделенные колхозами, совхозами или другими предприятиями и учреждениями.

Отборочная система в организации борьбы утвердилась недавно, очевидно под влиянием официальных спортивных соревнований. Расширение программы сабантуя (включение новых видов спорта, митинг, концерты художественной самодеятельности и артистов) потребовало сократить время, отводимое для борьбы. ^ прошлом же борьба устраивалась но принципу «выходить на победителя». Каждый боролся не переставая до тех пор, пока ого не победят, поэтому наиболее опытные п сильные борцы выступали только в конце. Правда, случалось и так, что уверенный в своих силах известный борец выходил на арену одним из первых и, свалив с десяток людей, не находил себе противника; ему вручали премию и этим заканчивал осі, состязание.

В организации башкирской борьбы проявляется еще одна современная черта — кое-где на сабантуях борцов начинают разбивать на категории по их весу. Пока трудно скачать, насколько это явление понравится народу, но оно имеет сейчас весьма ограниченное распространение.

Борьба, скачки, бег взапуски представляют основные традиционные состязания башкир. Начиная с прошлого века они составляют стержень спортивной программы сабантуя. В более отдаленные времена, как свидетельствуют об этом многочисленные предания и фольклорные сюжеты, такое же значение имела стрельба из лука. Целыо служил перстень знатной и красивой девушки, па руку которой претендовали батыры-джигиты и моргены.

Остальные виды состязаний были с шуточно-юмористическим акцентом π носили характер занимательных зрелищ, развлечений. Эту природу они сохраняют и в наши дни. Таковы бой мешками, наполненными сеном; бег в мешках; бег мужчин, попарно связанных за ноги; бой горшков с завязанными глазами; бег с ложкой в зубах, в которой находится сырое яйцо; перетягивание друг друга канатом (группами и в одиночку); лазание по качающемуся наклонному бревну; лазание на шест и т. д.

Сцена для сабантуя. Нязенетровский район, Челябинская область. 1959 г.

Спортивная программа современного сабантуя стала шире: она включает ряд новых для башкир видов спорта: прыжки в длину и в высоту, поднятие тяжестей (гири, штанги), волейбол и т. д. Заметно пополняется также арсенал шуточных состязаний. В частности, кое- где практикуется соревнование велосипедов на самый тихий ход.

Составной частью сабантуя становятся концерты художественной самодеятельности и выступления артистов. Разумеется, это новшество, но оно имеет своего предшественника. Прообразом этих концертов в прошлом были состязания импровизаторов-острословов и музыкантов.

После праздничного обеда взрослые и дети разъезжаются по домам. Но долго еще, до позднего вечера, в долине не умолкают громкий смех, шутки и песни молодеяш.

Таково основное содержание современного башкирского сабантуя. В нем сохранилось то, что не противоречит духу нашего времени, соответствует сложившимся общественным привычкам и представлениям. Спортивно-игровое начало в нем, освобожденное от религиозных ограничений и торгово-деляческих сделок, зазвучало по-новому. В структуру этого народного праздника общественность ввела немало новшеств. Примечательно, что эти нововведения в своей подавляющей части, вытекая из‘ самой сущности современной общественной жизни, в то же время являются органическим продолжением традиций.

К настоящему времени вполне окрепли организационные формы сабантуя. Но это еще не значит, что процесс совершенствования праздника исчерпал себя и должен прекратиться. Этот поистине народный праздник как сложный и единый комплекс различных спортивноигровых и общественно-бытовых действий является продуктом многовекового коллективного творчества народа. И в каждом отдельном случае конкретные условия жизни ставили и впредь будут ставить перед организаторами сабантуя все новые и новые вопросы, которые нужно решать в процессе проведения праздника. Отсюда живучесть сабантуя, его удивительное соответствие на каждом новом этапе образу жизни и психологии народа. В этом же заключается одна из гарантий его совершенствования в будущем.