На чтение 4 мин Просмотров 2.9к.

Гербе́р (от удм. геры — «плуг», и бере — «после»). Это день, от которого начинают отсчитывать новый осенний период. С этим связано празднование Гербера через две недели после Инвожо — летнего солнцестояния

Дословно переводя на русский язык, мы получаем «завершение пахоты». В обрядом календаре удмуртов празднование Гербера символизирует окончание светлой половины года, длящейся до летнего солнцестояния.

Если вы находитесь на праздновании Гербера, это значит, что весенняя пахота далеко позади, а до сенокоса ещё есть время. Гербер символизирует передышку перед началом осенних полевых работ.

Именно тогда у удмуртов принято благодарить Бога за удачный сезон земледельческих работ и просить о богатом урожае. При этом, у южных и северных удмуртов разное время празднования.

Южные удмурты называют Гербер Гершыдом и отмечают его несколько дней, в то время как северные выделяют на бурное празднование всего один день.

В начале дня нарядные удмурты выходят на символический сенокос, заранее выбрав человека с лëгкой рукой. Ему предстоит начать покос первым.

После обязательно нужно подкрепиться горячими перепечами перед долгим приготовлением главного праздничного угощения на празднике Гербер — ячменной каши, сваренной на бараньем бульоне и освящённой.

Как крупинки составляют сытную кашу, так и посаженные в полях зëрна дают богатый урожай. Именно таким значением удмурты наделяют главное блюдо Гербера.

Не менее важной частью праздника конца пахоты являются хороводы, забавы, обряды и песни.

Интересный факт: во время гуляний удмурты старались сильно не шуметь, чтобы не спугнуть благословение Бога.

История праздника Гербер

Почему праздник окончания весенних полевых работ, которые завершали во второй половине мая, отмечают в июле? Почему Гербер называют последним летним праздником, когда ещё есть Выль (Ильин день, отмечающийся 2 августа)?

Важной частью праздника являются обряды, посвящëнные ржи. Неслучайно даты Гербера варьируются с 12 до 21 июля — по наблюдениям именно в этот период наступает канун созревания озимой ржи в Удмуртии.

Коллективная молитва, являющаяся кульминацией удмуртского праздника перечисляет, от чего необходимо уберечь урожай (пожары, ураганы, град, вредители), приурочена к этому времени.

Кроме того, Гербер уже не относится к весеннему сезону ровно также как и не относится к осеннему и предосеннему. Например, Ильин день хоть и отмечается 2 августа, но предвещает он начало осени и жатвы. Гербер же является именно летним праздником.

Не стоит удивляться, почему традиции Гербера вобрали в себя столько загадок и противоречий, которые исследователи до сих пор не могут объяснить полностью. Раньше удмурты отмечали праздник локально, в каждом районе и селе по-своему.

С 1992 года Гербер стал единым республиканским праздником, сшитым из нитей повсеместных обычаев, а с 2015-го он и вовсе стал проводиться в Москве, куда съезжаются гости не только со всей России, но и из-за границы.

Игры на празднике Гербер

Выше мы писали о том, что удмурты стараются не шуметь во время правления, чтобы не спугнуть благословение Бога на богатый урожай. Но были и шумные традиции, без них не обойтись.

Например, если вы девушка и в этом году вышли замуж, во время празднования Гербера вас обязательно бросят в реку. При этом вашему мужу предстоит стать спасителем и вытащить вас из воды. Зачем? У этого весёлого ритуала есть сакральный смысл — очистить вас, молодую жену, от старой семьи и принять в новую.

Ещё одна нетихая традиция связана тем, что мы сегодня называем помолвкой. Девушку и юношу, у которых дело шло к свадьбе, наряжали женихом и невестой. Так молодые люди показывали друг другу готовность создать семью.

Вместе со свидетелями они держались за руки, пели, водили хороводы, ходили сцепившись за руки во всю ширину улицы и принимали угощение от старших. Из реки уже никто никого не вытаскивал.

Чтобы узнать, что такое удмуртский праздник Гербер и прочувствовать формировавшийся веками колорит, мало прочитать, нужно побывать на гуляниях, попробовать знаменитую кашу на мясном бульоне и поучаствовать в забавах.

В 2022 году Гербер будут праздновать 18 июня в деревне Кечур Малопургинского района.

У праздника есть свой официальный сайт и сообщество ВКонтакте.

Важное место в жизни удмуртской деревни играли календарно-обрядовые праздники. Они сопровождались праздничными народными гуляниями и развлечениями, в которых нередко участвовала вся деревня.

Народные праздники представляли яркую демонстрацию народного творчества: устно-поэтического, музыкального, хореографического, прикладного, театрального. Они выполняли не только развлекательную функцию, через них подрастающее поколение приобщалось к установившемуся укладу жизни, усваивало эстетические взгляды народа, морально-этические нормы поведения и культурно-идеологические ценности [1].

Календарные обряды и праздники удмуртов возникли и сложились под влиянием основных видов хозяйственной деятельности: охоты, рыболовства и, прежде всего, — земледелия, сложно переплетаясь с магическими действиями, гаданиями, приметами и суевериями, молитвенными и песенными заклинаниями и табу на какие-либо действия.

Все работы, связанные с земледелием, носили сезонный характер. Выделяют три основных цикла сезонных занятий удмуртов: весенне-летние, осенние, зимние. Периодичность и повторяемость занятий отражены и в удмуртских названиях некоторых месяцев года: июль — турнан толэзь (месяц косьбы), август — ӟег кизён (месяц сеяния ржи), сентябрь — ю пыртон (сбор зерна, урожая).

Весенне-летние обряды и праздники удмуртов связаны с подготовкой к земледельческим работам, испрашиванием благословения на их проведение. В основе осенне-зимних — благодарения в честь собранного урожая и просьбы дальнейшего благополучия. Зимние праздники тесно связаны с семейными обрядами, проведение которых обусловлено солнцеворотом: йыр-пыд сётон (букв.: отдавание головы и ног — обряд поминовения умерших предков) и тулыс сӥзьыл кисьтон (весенние и осенние поминки).

Новолетием удмурты считали начало земледельческих работ. Однако христианизация и необходимость функционирования в составе Русского государства приобщили их к европейскому календарю, и элементы христианской обрядности были включены в систему традиционных календарных обрядов и праздников [2].

Зимний цикл календарной обрядности удмуртов начинался в дни зимнего солнцестояния, называвшегося вожодыр. Первоначально это слово обозначало, очевидно, запретное, табуированное время, так как в этот период запрещалось работать, особенно строго соблюдался запрет на стирку. Объясняли это тем, что якобы в эти дни по земле гуляют страшные духи (вожо), приносящие человеку беды и несчастья. Под влиянием христианства в быту удмуртов утвердились элементы рождественско-новогоднего праздничного цикла, объединенного традиционным названием вожодыр, которым стали именовать период от рождества до крещения [1].

Святочные духи — вожо, олицетворяющие потусторонние силы, наряду с чертями, бесами, имели с ними мало общего. Если последние воспринимались однозначно отрицательно, то первые имели двойную ипостась, поскольку, судя по обряду ряженья, олицетворяли души умерших предков, вернувшихся к людям в период безвременья. Сам по себе контакт с вожо, который происходил, по народным представлениям, в святки, воспринимался как вполне естественный и необходимый. Единственное, чего нельзя было допустить, — это смешения миров и их обитателей, которое могло нарушить важное для традиционного мировоззрения состояние равновесия. Чтобы этого не произошло, «Существовала тщательно продуманная система запретов-оберегов. В сумерки и ночью старались не ходить одни по улице, особенно боялись проходить через мост, около заброшенных домов, бань, так как считалось, что вожо обитают, «живут» там.

Если случалось, что человеку необходимо пройти по вышеназванным местам, то он должен был произнести заклятие: «Господи, Боже» («Остэ, Инмаре»).

В святки предписывали рукоделие (прядение, вязание), но оно было ограничено временными рамками. Работать можно было только днем и поздно вечером. Прясть и вязать в сумерки строго запрещалось. Ни в коем случае нельзя было выливать грязную воду днем, только с наступлением темноты, но и в этом случае грязь прикрывали снегом, чтобы «вожо не увидели». Не разрешалось также выносить из печи золу, мять лён, делать солод, оставлять на ночь на улице выстиранное белье, иначе вожо «побезобразничает»: испачкает, раскидает. Считали, что надо быть осторожными и внимательными в последний день вожо. Например, рано утром не разрешали ходить за водой на прорубь, к колодцу, считалось, что там, дескать, вожо побывали. Этот запрет связан с представлениями о том, что в этот день вожо «уходят» под воду («вожо ву улэ кошке»)[3].

Вожодыр включало в себя несколько праздников, во время которых проводились обряды, направленные на проводы старого и встречу нового года. Празднование начиналось 7 января: толсур (зимний праздник, букв.: зимнее пиво), ымусьтон (букв.: открывание рта) — название связано со снятием табу на пищу, наложенного после сӥзьыл юон (осеннего праздника, проводимого в конце ноября — начале декабря).

К праздникам в каждом доме стол устилали белой скатертью, клали каравай хлеба, ставили соль в солонке, чтобы тем самым обеспечить достаток и довольство на весь новый год. Обязательным обрядовым блюдом в этот день были пельмени, перепечи, яичные лепешки. Заранее договорившись, со всей деревни в один дом несли по тарелке муки и пекли куарнянь — пресные лепешки. Вечером, освятив их, ели. Собирались только те, кто принес муку, но они могли и не приходить. Считалось, что каждый, кто принес муку, внес свой пай и этим принял участие в общей трапезе.

С 7 января начиналось ряжение — пӧртмаськон, пенӟаськон, вожояськон, чокморскон,— продолжавшееся до 19 января. Каждый ряженый должен был наряжаться три дня подряд. Одним из обязательных моментов ряженья было травести — переодевание мужчин в женщин, а женщин в мужчин. Мужчина надевал домотканое платье (шортдэрем) или льняную юбку (дэра юбка), на голову повязывал скатерть, за спиной устраивал матерчатую (ныпъет) или лубяную (мушко) люльку для переноски ребенка. Лицо прикрывал чем-нибудь белым. Женщина надевала пиджак, шапку, брюки, подпоясывалась вышитым полотенцем. Как женшина, так и мужчина могли изобразить солдата. Его атрибутами выступали шинель, ремень, шапка, кирзовые сапоги. Одевались стариками: вместо бороды — кудель, в руке ухват или кочерга вместо палки, верхняя одежда обязательно ветхая («маке со лукыр-лакыр дӥсяло»), ремень, за пояс закладывали топор. К одежде подвешивали веники, бубенцы, пестери; в руках держали палки, кочергу. Тот, кто одевался нищим, клал в свою сумку хлеб. Изображали также беременных, горбатых.

На одного из мужчин надевали две вывернутые наизнанку шубы: первую шубу надевали на ноги, другую же — на руки. Все это на пояснице укрепляли цепью. На голову надевали шапку, лицо чернили сажей. Одетого таким образом «медведя», водил за цепь мужчина. Когда заходили в дом, «медведь», пугая хозяев, рычал. Мужчина как бы пытался его успокоить: «Мишка, нельзя! Мишка, нельзя!».

Другой зооморфной маской был «конь». Конскую голову делали из соломы. Ее держал прикрытый пологом мужчина. На голову надевали узду (сермет), за которую другой мужчина водил этого «коня» по домам[3]. Ряженые изображали и «корову» (скал) — на двоих человек сверху накидывали одеяло или ковер, причем стоявший впереди изображал руками рога, — набрасывались на хозяина, затем на присутствовавших девушек, «бодали» их, а когда те пытались их урезонить или заглянуть под одеяло, чтобы узнать нарядившихся скал лягалась ногами — «копытами». Рядилисьтакже в «цыганку». Она подходила ко всем «ворожить»; брала за руку и говорила: «Ӝоген бызёд, картэд чебер, визьмо луоз» (Скоро выйдешь замуж, твой муж будет красивый умный!) и т. п.

Среди ряженых были «жених» и «невеста», причем последней (обоих обычно изображали парни) делали из тряпок большой живот, что служило поводом многочисленных шуток. Иногда в наряд «новобрачных» входили половые органы гипертрофированной формы и величины, изготовленные из тряпок, пакли, жгутов соломы и прикрытые длинными фартуками.

Еще один персонаж — «женщина с ребенком». «Ребенка» изготавливали из полена, подушки, тряпья, иногда запеленывали в тряпки небольшое животное (поросенка, щенка, кошку) и носили в колыбели (кӧкы) или в пестере. «Мать», зайдя в дом, начинала «убаюкивать дитя»: трясла с преувеличенным рвением так, что «ребенок» вываливался из «колыбели», подбрасывала его до потолка, а затем гонялась с причитаниями за другими ряжеными, которые отбирали у нее ее «младенца», Получив его обратно, приставала к хозяевам: «Ребеночек молочка (или кумышки) просит! Нет ли чего подать этому дитю?»

Однако чаще всего ряженые у удмуртов изображали души умерших (вожоос), пришедших на землю, чтобы навестить своих родственников.

Они надевали на голову круглые корзинки и укутывались длинным домотканым пологом, иногда вывернутым шерстью наружу овчинным тулупом. В других деревнях лицо прикрывали марлей, тюлем или низко спущенным платком, мазали его сажей, углем, свеклой или красной краской. Стремление изменить свою внешность, остаться неопознанными проявлялось и в ряде других деталей поведения вожоос: переодевание женщин в мужчин и наоборот (травестия), стремление по-возможности не говорить, объясняясь на языке жестов, или говорение и пение песен на малопонятном людям языке (» Ченчики-сенчики, / Семи-девяти, / Войнушко-деревня», и т. д.), а в других песнях — подчеркивание, что «никого меж людей нет похожих на нас» [4].

Ряженые шли по деревне от верхних домов вниз по течению реки. По улице проходили со страшными криками, воем, ударяли палками по углам домов. Молодежь изображала свадебный поезд. Вначале в дом заходил кто-нибудь один и спрашивал, не пустят ли в дом свадьбу. Получив разрешение, все входили в дом и имитировали свадебный ритуал.Войдя в избу, стучали палками об пол, прыгали, плясали, играли на заслонках железными предметами — ножницами, ножом или вилкой; сорили на пол, разламывали и разбрасывали веники. Стараясь остаться неузнанными, говорили и пели измененными голосами или не разговаривали вообще, общаясь друг с другом знаками или шепотом на ухо [2].

Гости становились в круг, брались под руки и шли по кругу, притопывая и распевая песню пукро гур. Хозяева угощали пивом или медовухой. Гости вели себя бойко, называли себя озорниками, охальниками (моторъёс). Иногда разыгрывали сценки. Например, в прошлом изображали торговцев-коробейников, ходящих по деревням и торгующих мелочью — пуговицами, бусами, лентами. Заходили в избу с котомками и говорили: «Каптырна вузаськом» («Крючки-пуговицы продаём»). Пели, после угощения пивом клали крючок на стол (крючок, который пришивали на верхнюю одежду вместо пуговицы). Но затем норовили его стащить, чтобы продать в следующем доме. Стучали палками об пол, плясали по кругу под «аккомпонемент» печной заслонки, катков для глажения белья, стиральной доски.

Хозяева старались узнать ряженых: пытались снять с их лиц «маски» или хватали за гениталии, чтобы вынудить их подать голос. Неузнанные хозяевами ряженые в последний момент сами открывали лица[3].

На пӧртмаськоне в западных районах непременными атрибутами были плётки в руках парней. Их специально плели к празднику и больше нигде не использовали. Парни постёгивали плётками девушек, и иногда довольно сильно, если те не очень активно пели или засиживались за столом [5]. Некоторые ряженые брали с собой хрен. Изловив молодого парня или девушку, насильно заставляли откусить. Повсеместно ряженые валяли в снегу всех встречных[3].

Считалось, что ряженые пугают банных духов (мунчокузёосты), изгоняют болезни, приносят удачу в различных делах, способствуют урожаю конопли, увеличению поголовья скота. Потому ряженых радушно встречали в каждом доме, хотя иногда и пытались оградить себя от пришельцев: ставили, например, на порог лохань с помоями [2]. В семьях, где есть новорожденный, старались не пускать их в избу или прятали ребенка на кухне («гуразьпала валесэ ватылӥм «)[3].

Каждому ряженому, вошедшему в дом, давали что-либо съестное. В некоторых деревнях обязательным в таких случаях было какое-либо печеное изделие: хлеб, комеч, бискыли, перепечи или просто горсть муки. Все это ряженые отдавали впоследствии скоту, дабы он был крепким, здоровым и плодовитым [2].

Для святочных игр молодежь подыскивала отдельный дом (старый нежилой дом или новый, но еще не заселенный), где можно было бы проводить вечера. Там в эти дни рассказывали сказки, загадывали загадки, разыгрывали комические сценки пели, плясали и др [1]. Сохранились сведения о святочных играх:

Стрельба рябчика (сяла ыбон). На отставную, не очень длинную скамейку, у которой концы заходят довольно далеко за ножки, садятся друг против друга, именно на этих концах, двое парней, а иногда парень и девушка, или две девушки и, надев на руки рукавицы, стараются ударить друг друга с боку так, чтобы противник полетел со скамейки, причем победитель должен сохранить равновесие и усидеть сам на своем конце.

Смоление — игра в жгуты (юр). Из длинного полотенца свивают крепкий жгут, на конце которого нередко завязывают узел. Играющие садятся большим кругом на полу, протянув ноги в середину круга и закрыв их сверху каким-нибудь широким ковром, половиком, полотном и т.п.; один, выбранный по жребию, ходит вокруг играющих и, — ударяя по плечу того, то другого, старается всячески не ударить того, у которого в данную секунду находится жгут, постоянно передаваемый под полотном из рук в руки. Если же случайно он ударит того, у кого жгут, то владелец жгута вскакивает и осыпает его ударами, пробегая за ним три раза вокруг играющих, а затем передают жгут первому водившему, который и садится на место, а имеющий жгут идет кругом.

Парней и девушек привлекала не только возможность повеселиться, но и условия для завязывания новых знакомств, выбора женихов и невест. По воспоминаниям старожилов, на праздничных посиделках молодежь показывала свое остроумие, сообразительность (рассказыванием сказок, загадыванием загадок), умение петь[3].

Две недели, включавшие в себя дни зимнего солнцестояния, считались благодатными для гаданий. Обычно гадала молодежь, пытаясь узнать о своей судьбе.

Особенно популярными и притягательными для молодежи были так называемые «страшные» гадания в ночь с 13 на 14 января: «вожолэн лек дырыз» (букв.: «самое злое/ сильное время вожо»). Гадания проводились ночью в местах, которые считались наиболее предпочтительными для нечистой силы: на перекрестках трех дорог, в бане, сарае, подполье, нежилом доме. Эти гадания согласно верованиям считались наиболее правдивыми, хотя их проведение было сопряжено с опасностью. Нечетное количество молодых парней и девушек шли ночью на перекресток дорог. Очерчивали круг каким-нибудь железным предметом (нож, литовка, сковородник, топор), ложились на землю и слушали: звон колокольчиков предвещал свадьбу, глухие удары — смерть близких или родственников, звуки молотьбы — урожай. Выходить из круга, не прочитав специальной молитвы, не разрешалось до первых петухов: «вожо поймает» («вожо кутоз»).

Гадали и другими способами:

— перед сном закрывали колодец на замок, а ключ клали под подушку. Какого цвета волосы будут у молодого человека, который придет во сне просить ключ, за такого замуж выйдешь;

— закрыв глаза, вставали к плетню (тымен тунаськон) и с раскинутыми руками охватывали как можно больше колышков, называя последовательно: «амбар — мешок — пуд». Если счет заканчивался на слове «амбар», верили, что замуж выйдешь за очень богатого, если на слове «мешок» — за середняка, на слове «пуд» — за бедного;

— перекидывали через ворота валенки. Если он падал носком к дому — замуж не выйдешь;

— на ночь на подоконник ставили стакан с водой, а на стакан клали своеобразный «мостик»- перекладинку. Кто ночью приснится, тот и суженый;

— наливали воду в деревянную ложку и выставляли на холод. Лед с гладкой поверхностью — к жизни, с углублением — к смерти. Гадала молодежь в основном о судьбе на год, девушки — о суженом-ряженом[3].

Просовывали руку в отдушину бани, перекидывали через ворота валенки, лямку от фартуков. Гадали также с помощью колец — зундэс тэтчатон, зундэс куштон ӝыт, при этом, вынимая кольца из чаши или из ведра с водой [2]. Гадали о суженых по поленьям (если из поленницы вытянуто ровное, гладкое полено, значит муж или жена будут с ровным характером и наоборот), по колосьям (из кучи соломы находили колос и считали, сколько в нем зерен: чем их больше, тем богаче будет муж), по овцам (в темноте ловили овцу и по ее масти судили о цвете волос нареченных) и т. д.

Более верным считалось гадание в новогоднюю ночь. В это время гадали и взрослые, загадывая о семейном благополучии и достатке, о покойниках и свадьбах. Первый день нового года, по народным поверьям, мог предсказать, как сложится год, надо только все – от погоды до действий людей – примечать. Определенными действиями (например, детям давали подержать деньги, причем чем крупнее, тем лучше) в этот день стремились содействовать благополучию. Женщины, опережая друг друга, скатывались на санках с горы, считая, что у первой лен будет длиннее [1].

На святках удмурты катались на лошадях, «стараясь в каждых санях садить как можно больше народу, чтобы летом хлеб рос гуще»[6]. В святочную и предпасхальную недели крестьяне гадали «на судьбу урожая», замечали приметы, следили за состоянием атмосферных явлений, солнца и луны [7].

Ряжение и гадания заканчивались на крещение (йӧ вылэ султон). Накануне, как и перед рождеством, в домах наводили чистоту и порядок, готовились принимать гостей. Всякие работы в этот день также запрещались. С утра шли к реке, топором чертили на льду крест и на этом месте рубили прорубь: по народным воззрениям, в этот день все злые духи уходили под воду.

После завершения официальной обрядовой части взрослое население деревни гуляло, сгруппировавшись по родственному, патронимическому признаку; переходя поочередно из дома в дом, гостили понемногу у всех. Между угощениями время проводили в разговорах, беседах о хозяйстве, семейных делах, рассказывании побывальщин, и, конечно, пели, главным образом застольные, а также плясовые песни [1].

Вӧй[править]

- Смотри также: Тексты песен обряда Вӧй

Вӧй (вӧйдыр, вӧй пырон-потон, вӧй келян, масленица) — масленица — праздновалась через 7—8 недель после Нового года, в конце февраля — начале марта. Выбиралась такая неделя, когда луна убывала и нарождалась новая. Праздновать обычно начинали в четверг и кончали в воскресенье или понедельник, иногда подготовка и проведение масленицы занимали около двух недель.

Обязательно перед этим днем мылись в бане, с утра пекли хлеб. В четверг начиналось вӧсь нерге — гостевание с родственниками (бӧляк), продолжавшееся несколько дней.

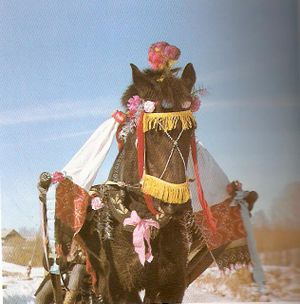

Но своего апогея веселье достигало лишь в воскресенье. К этому дню наряжали лошадей: к дугам подвязывали колокольчики, чалмы; в гривы вплетали чук (ленты); накидывали на лошадей домотканые покрывала, зипуны, кое-кто даже надевал на лошадь штаны. Ездили в кошевках на подушках, заезжали на лошадях прямо во дворы и катались по двору. Иногда в сани ставили железную печку, растапливали ее и, впрягшись в сани, приплясывая, тащили их по деревне.

На улице, в конце деревни, жгли солому и катались на лошадях или на санках по этому огню. По деревне в этот день ходили с факелами.

Катались на лыжах, салазках, специально приспособленных скамейках, прялках, санях. Верили, что у того, кто дальше всех прокатится на прялке, уродится конопля. Ребятишки катались на санках с горы.

Один из них шел по деревне, собирая крупу и масло. В ближайшем к горе доме варили кашу, и все ребята шли ее есть [2].

Катание в масленицу, валяние в снегу, обрядовая трапеза с патронимическим коллективом или соответствующей половозрастной группой, «угощение» умерших сородичей знаменовали конец долгого и трудного зимнего периода, наступление весны с ее заботами. Первоначально они имели магический характер и были призваны обеспечить получение нового урожая. Впрочем, в XX в. над магическим смыслом этих обрядов уже не всегда задумывались, а просто развлекались, веселились [1].

Шайтан улян (пучы шуккон)[править]

Ритуал «изгнания из деревни шайтана»

Быдӟым нунал[править]

- Смотри также: Тексты песен обряда Быдӟым нунал

фото-, видеофиксация обряда

Быдӟым нунал (буӟӟиннал, великтэм, акашка, паска) — Пасха.

Празднуется через пять или семь недель после масленицы. Отмечать праздник начинали в четверг. Кулэм потон уй, ӵук мунчо уй, поркушуй, сенишной уй, великочетверик — «ночь выхода мертвых» — Великий четверг. Считается, что в эту ночь к живым возвращаются мертвые, гуляют бесы — жобъёс, ишанъёс, ведуньёс. С вечера или утром моются в бане, веря, что обеспечат себе этим здоровье на целый год. Страх перед колдовством преодолевался магическими действиями: в полночь ходили с трещотками, стреляли из ружей, жгли порох; ударяли хлыстами, палками по углам домов; ставили кресты на косяках окон, дверей дома и надворных построек, туда же втыкали ветки вереска, пихты или рябины вместе или по отдельности; утром окуривали углы избы вереском, сжигаемым на заслонках; разводили во дворе костер и прыгали через огонь, прогоняли по нему скот.

Ночь на Великий четверг считалась благоприятной для гаданий о будущей судьбе и для совершения магических действий с целью обеспечения хозяйственного благополучия. Так, рано утром, до восхода солнца, выходили в хлев и окликали скот, чтобы он размножался, с этой же целью скармливали ему веники; обсыпали овец муравьями, чтобы ягнят было так же много, как муравьев.

Поскольку в эту ночь к живым в гости приходили души умерших предков, постольку у них просили содействия в крестьянских делах. Этот день являлся также началом нового земледельческого года, следовательно, магия первого дня должна была благоприятно отразиться на итогах сельскохозяйственных работ. Аграрная магия проявлялась в том, что хозяйка выходила в огород и кричала: «бакчаям одӥг но жагез ӧвӧл» («в огороде ни соринки нет»). Разжигала небольшой костерок из соломы и прошлогодней травы и произносила пожелания, чтобы не заводились в огороде и на поле жуки и черви и другие вредители сельскохозяйственных растений [7].

В ночь Великого четверга крестьяне, одевшись в белые одежды, повязав оборы лаптей справа налево, чтобы спутать негативные действия «нечистой силы» и самим стать частью иного мира, выходили за деревню, на перекресток дорог, подходили к амбарам, хлевам, хлебным кладям и «выслушивали» различные звуки. Скрип телег, груженных хлебом, стук молотильных цепов на гумне и другие звуки, соотносимые с земледельческими работами и хлебом, предвещал хороший урожай. Увидеть во сне в эти ночи хлеб считалось предвестием богатого урожая. Обнаружение в доме ржаных колосьев или зерен других культур накануне Четверга также свидетельствовало о хорошем урожае и удаче в земледельческих занятиях в течение всего года [8].

В ночь перед Пасхой в доме на полу постилали солому; утром старались подмести ее снопом. В снопе обязательно было несколько необмолоченных колосьев. Упавшие во время подметания пола зерна скармливали овцам, чтобы давали потомство.

На стол стелили белую скатерть, клали специально испеченный в этот день каравай хлеба, ставили солонку с солью, миску крашеных яиц, кумышку, табани. В день Пасхи запрещалось что-либо делать, поэтому все дела старались закончить к этому дню: всю ночь шили, штопали.

Сразу после восхода солнца хозяйки пекли табани и хлеб. Первые табани и хлеб освящали во дворе или в семейной куале. Только после этого семья садилась за стол. Хозяин брал крашеное яйцо, целовал его и пускал по кругу сидящих за столом детей. Начиналась семейная трапеза. Дети мерялись силой: кто разобьет у другого пасхальное яйцо. Выигрывал тот, чье яйцо оставалось целым.

Рано утром юноши верхом на лошадях объезжали деревню. Останавливались возле каждого дома. Им через окно подавали яйца. Яйца могли собирать и ребятишки. В этот день они обменивались крашеными яйцами и играли в игру — зундэс питыръяса шудон (катание колец). Игра заключалась в том, что все игроки шли на гору, где устанавливалась доска. У нижнего ее края клали яйцо. Сверху по доске пускали кольцо. Если оно ударялось в яйцо, человек выигрывал, и яйцо доставалось ему. Побеждал тот, кто набирал больше яиц. Другой вариант игры заключался в том, что скатывали яйца. Смотрели, чье яйцо целее, и съедали его первым. Потом съедали и остальные [2].

После пасхальной заутрени в удмуртских деревнях, как и в русских, бились яйцами: один брал яйцо в кулак или в горсть, острым концом вверх, а второй бил по яйцу противника острым концом своего яйца. Ударяя, приговаривали: » Курегед мед пузалоз!»(Пусть курица хорошо несется!). Причем, по одним сведениям, того, кто «перебил» всех, угощали кумышкой. Поэтому некоторые игроки изготавливали «фальшивые» яйца из дерева или брали вместо куриного утиное яйцо. По другим сведениям, именно «перебившему» всех игроку вина не давали, так как от этого «куры переведутся». Остальные игроки ели разбитые яйца.

Почти повсеместно было распространено и битье друг друга яйца-ми по лбу, чтобы узнать, «кымысыд юн-а, ӧвӧл-а» (у кого лоб крепче).

При этом часто обменивались предварительно яйцами и сопровождали действие разными пожеланиями.

Интересно, что подобный обы-чай сушествовал и на поминках (кисьтон).

Множество игр было связано с катанием яиц. В Малопургинском районе игроки, став в круг на небольшой площадке или среди улицы, катали свои яйца в яйцо, поставленное одним из игроков в центре круга (лэсьтэм кукей) или (базар кукей), причем нужно было не только и него попасть, но и разбить его. Если кто-либо попадал, но не разбивал, то он получал право катать яйцо вне очереди еще два раза. Если же яйцо катающего разбивалось, то его забирал обладатель базар кукей.

Маленькие дети играли на Пасху в аналогичную игру дома. Садились в кружок, расставив ноги. У каждого ребенка было яйцо своего цвета (в игре принимало участие от 3 до 5 человек). По команде кого-либо из взрослых все одновременно катили свои яйца к центру круга. У кого яйцо разбивалось, тот его съедал.

На Пасху в Сюмсинском и Малопургинском районе катали друг другу навстречу яйца с расстояния 1—2 м. Тот, кто разбивал яйцо соперника, забирал себе яйца и съедал их. В другом варианте игры яйцо съедал гот, у кого оно разбивалось.

В деревнях Ярского района, играя на Пасху в «курег пузэн шудон», становились в комнате вдвоем, друг напротив друга, на расстоянии около 3 м. Один из них катил свое яйцо в направлении противника, который, выждав, когда оно подкатиггся на расстояние около метра, старался попасть в него своим яйцом. Тот, у кого разбивалось яйцо, должен был его съесть. Игре, по-видимому, предшествовал обмен яйцами.

В Увинском района еще играли в «кукей бичаса» (в покупку яиц): катали их на дальность и тот, у кого яӥцо укатывалось дальше всех, забирал себе все остальные яйца.

В Глазовском районе катание яиц на Пасху («курег пуз питыръяса») напоминало игру с мячом типа «тупен-гопен». Дети вырывали пятками в земле небольшие ямки на расстоянии 10 см. друг от друга, расположенные на одной линии. У каждого игрока была своя ямка. Затем все по очереди катали яйца с расстояния около 1 м. по ямкам. В чьей ямке яйцо остановилось, тот и забирал его себе.

В Игринском районе на Пасху катали по очереди мяч с расстояния 3-4 м. в небольшую ямку диаметром около 10 см. Попавший мячом в ямку получал в награду яйцо. Яйца для этого собирали предварительно со всех участников игры[4].

Пока молодежь развлекалась, старики ходили по родственникам в гости на паска шыд, великтэм шыд (букв.: суп Пасхи). На этот раз движение начинали с нижнего конца улицы, т. е. против течения реки. В каждом доме вначале хозяин обращался с молитвой (куриськон) к богу. Лишь после этого все садились за стол, угощались, пели быдӟым нунал гур (напев обряда быдӟым нунал).

Там, где Пасха именовалась быдӟым нунал (великий день), следующий после нее день праздновался как акашка (праздник плуга). Юноши ездили верхом на наряженных конях. Родственники — бӧляк — гостевали друг у друга, пели песни на акашка гур (напев обряда акашка).

Будучи праздником, знаменующим начало весны и первого выхода в поле, акашка сливается с христианской Пасхой [2].

40-й день после Пасхи празднуется праздник Вознесения Господня. Удмурты д. Новый Трык Кизнерского района в этот день пекут Пагӟа нянь

Шорт миськон[править]

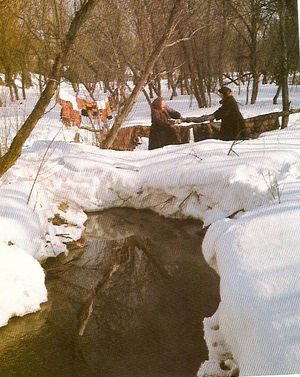

В конце февраля — начале марта заканчивалось прядение и начинался следующий этап подготовки пряжи — шорт миськон — стирка заготовленной за зиму пряжи. Ею женское население деревни занималось около двух недель, поочередно устраивая помочи (веме). Пряжу предварительно замачивали в настоянной на золе щелочной воде и парили в печи в больших чугунных корчагах. В назначенный день собирались приглашенные женщины и девушки, запрягали лошадь (при необходимости и две), к дуге привязывали колокольчики; корчаги, кадки с пряжей устанавливали на сани, садились и сами и с песнями отправлялись к проруби на реке или пруду[9]. Перед началом работы одна из старших женщин совершала моление с жертвоприношением: нашептывая молитву (куриськон), в прорубь выливала немного кумышки и бросала кусочек хлеба [10].После этого все приступали к делу, которое сопровождалась шутками, песнями. Периодически прерывались для угощения самогоном, чтобы не простыть от холодной воды. Молодежь иногда затевала игры.

Закончив работу, с песнями возвращались во двор хозяйки, развешивали моты пряжи и уходили домой. Выполнив необходимые домашние дела и переодевшись, снова собирались у организатора помочи на ужин. Он, по рассказам, проходил весело. На другой день собирались у следующей хозяйки. Исследователи XIX в. стирку пряжи называли женским праздником. Особенно шумно и весело он проходил в семье, в которой была молодуха. Стоило пряже при полоскании немного запутаться, как начиналось зубоскальство по адресу молодухи. Ее хватали и, грозя искупать, несли к проруби, мочили ноги, подол платья, обрызгивали водой. Но она обычно откупалась обещанием угостить самогоном [11]

У северных удмуртов, по наблюдениям Н. Г. Первухина, после завершения стирки пряжи во всех семьях, женщины устраивали праздник шорт туй, т. е. праздник пряжи. Его отличие от других деревенских праздников состояло в том, что женщины при гулянии из дома в дом носили с собой прялки и, зайдя в очередной дом, садились как бы для прядения на прялку [12]. Она была атрибутом этого праздника.

Лудэ лэзён[править]

Если в указанный день весны природно-климатические условия еще не позволяли выгонять животных на пастьбу, то их хотя бы прогоняли по улице. На Егория, а также в Великий четверг выполняли магические действия, связанные с началом календарного года. Так, накануне Великого четверга вечером мужчины деревни отгоняли из ближайшего леса стуком, выстрелами и громкими криками волков и других хищных зверей. Затем они и хозяйки выполняли на усадьбе обережные действия, направленные на защиту людей и скота от «злобных действий оборотней и колдунов»: втыкали в двери избы и хлева можжевеловые/рябиновые ветви, чертили острым железным предметом (серп, коса) круг, чертили сажей христианские кресты. Членов семьи и животных, особенно молодняк, окуривали дымом небольшого костра, разведенного во дворе, или дымом подожженных можжевеловых веток.

Рано утром топили баню. Часть воды, принесенной с реки, женщины отливали в особую кадушку и грели. Согретой водой поили и овсом/хлебом кормили всех домашних животных и птиц. В курятник несли золу, обсыпали скот муравейником, пускали в хлев мошкару, чтоб скота было много. Помывшись в бане, метили солью или сажей молодняк, передавая тем самым чистоту, здоровье, а также оберегая огнем домашнего очага. У овец выдергивали клочки шерсти, чтобы она не выпадала, не путалась и не сбивалась в клочья летом. Очень важным действием в этот день, как и во время выгона скота на пастьбу, считалось перекликать/пересчитать до восхода солнца весь домашний скот и птицу в дымовое окошко или печную трубу. «Диго, диго» — окликали гусей, «чге, чге» — овец, «пуконь, пу-конь» — коров. Вербализуя свои пожелания один член семьи, находясь на чердаке, спрашивал в печную трубу: «Коровы пришли?», другой ему отвечал в избе: «Пришли, пришли!»; «А куры несутся?»—«Хорошо несутся!»; «Родятся ли ягнята?» — «Родятся, родятся!»[13].

После свершения этих и других действий в день лудэ лэзён садились за семейный праздничный стол. Хозяин произносил небольшую молитву «Лудмурт, ӟеч животэз возь, ӟеч нуллы луд вылтӥ, эн сет кионлы» («Лудмурт, хорошо содержи .животных, хорошо води их на воле/ природе, не давай зверям/волкам»)[14]. Жертвенную кашу с ложкой в берестяном туесочке хозяин выносил к полевой изгороди, которая являлась границей между «культурой» и «природой», то есть освоенным и неосвоенным человеком пространствами.

=Гырыны потон[править]

Гырыны потон (кизьыны потон, кидыс поттон, геры поттон, акашка, акаяшка)ний праздник, знаменующий начало сева. Мог быть объединен с обрядами непосредственной встречи весны — гуждор (проталинка, лужайка) и йӧ келян (проводы льда), мог проходить без особых ритуалов — когда каждый домохозяин испрашивал благословения лишь в семейной куале, или длился целую неделю — тогда в празднествах участвовала целая деревня. Сроки празднования не были строго установлены. Обычно собирался кенеш — совет, и старейшины договаривались о дне выхода в поле; намечался человек, которому оказывали честь вспахать первую борозду [2]. Старики деревни контролировали: все ли успели приобрести, отремонтировать и наладить земледельческий инвентарь, все ли работники готовы к тяжелой пахоте, у всех ли хватит семенного зерна. Следили за атмосферными явлениями, чтобы «в какой день на масляной было ведро — в тот день (понедельник, вторник, среда…) … начинать весенний посев[15]. Всей деревней собирались на улице: осматривали лошадей, выбирали самую лучшую и сильную. Пахать обычно начинал уважаемый всеми старик — капчи кие (с легкой рукой). Пропахав немного, он клал в борозду кусочки от принесенных кушаний, деньги, горбушку хлеба, на нее — некрашеное яйцо. Считалось, что это яйцо предназначено матери-земле. Крашеные яйца вместе с зерном разбрасывали по полю и испрашивали у бога хорошего урожая и зерен величиной с яйцо [2].

В некоторых местностях обряд проводили отдельно семьями. Главным действующим персонажем в обряде являлся глава семьи. Роль в действе остальных участников была весьма ограниченной и сводилась главным образом к функции зрителя.

Перед назначенным днем все мылись в бане. Затем в честь музъем-мумы (матери-земли) в поле у речки резали утку, обещая при этом, осенью, если родится богатый урожай, принести в жертву более ценное животное — барана или гуся. После полудня каждая семья, одевшись в самое лучшее платье, отправлялась с сохой и бороной в поле.

Вспахав определенную часть поля, каждая семья стлала на земле белую скатерть и клала на нее разные кушанья. Старший из семейства собирал в одну руку кусочки от всех блюд, в другую брал рюмку с кумышкой или пивом и вместе с женой или снохой втыкал в спаханную землю кол. Потом вынимал его, а в образовавшуюся ямку выкладывал содержимое руки, лил немного кумышки и пива, прося при этом предков помочь ему в пахоте и уберечь урожай от града, от истребления птицами и насекомыми и т. д. Далее, взяв в руку кусок хлеба с маслом, просил бога-покровителя земли помочь ему в предпринятом деле. После молитвы съедал хлеб с маслом, выпивал кумышку и пиво, произнося при каждом прикосновении к питью имя бога. Примеру хозяина следовала вся семья. Затем начинался сев. Хозяин насыпал в лукошко зерна, туда же клал покрашенные в желтый цвет куриные яйца, которые при севе время от времени бросались вместе с семенами на почву в знак того, чтобы зерна нового урожая уродились такой же величины и цвета. Яйца наперебой расхватывались ребятишками, забегавшими вперед сеятеля. Те, которые набирали яиц больше, считались самыми счастливыми. Если ребятишки часто спотыкались и падали, то это считалось признаком того, что в настоящее лето хлебные колосья будут склоняться под тяжестью своих зерен к земле[16].

После того как первое лукошко опорожнится, молодежь собиралась у хлебной телеги, а сеятель вторично наполнял зерном лукошко, и обратившись лицом к югу, с хлебом в руках просил бога дать теплые дожди и обильный урожай. По окончании молитвы раздавал кусочки хлеба и блинов присутствующим, а часть вместе с одним целым яйцом закапывал в землю. После этого девушки уходили в деревню и вскоре возвращались обратно, неся с собой ведро воды для поливки поля. Нередко они обрызгивали водой друг друга, видя в этих действиях подобие настоящего дождя.

После посева поле бороновали. По окончании работы все участники сева собирались в одно место и устраивали пир [17]. Затем проводились скачки. Считалось, что чья лошадь придет первой, тот и пахоту кончит первым. Наездника-победителя угощали специально приготовленной кашей, девушки дарили ему нарядно вышитую чалму. В этом обряде четко прослеживались элементы почитания лошади. Ее заводили в избу, давали взбитые яйца, пиво, демонстрируя этим свое уважение к ней: именно от коня зависело, насколько быстро и хорошо управится крестьянин с севом[18]. Поведение наездников было подчеркнуто-вызывающее. Они размахивали плетками, ударяли ими прохожих, кричали ур-ур-ур, иногда входили в дом верхом на коне или заглядывали в окна, требовали угощения: «Ур-ур-ур, сюмык вае, аракы вае, сюкась вае, чуктэс вае!» («Ур-ур-ур, поднесите рюмочку, поднесите самогонку, угостите квасом, подарите ленточку!»). Нередко хозяева подавали им угощение из раскрытого окошка [7].

В этот день больше не пахали [2]. Жители деревни пожилого возраста ходили из дома в дом, угощаясь, исполняя приуроченные песни календарного и семейно-бытового жанра [7]. Основной лейтмотив песен — встреча акашка: «армись гинэ лыктэм но(й)акашка, арен но палэн возмамы» («ежегодно приходящую акашку мы ждали год с половиной»). Тексты песен импровизировались в рамках устоявшихся символов. В них звучали: обращение-просьба к божествам о богатом будущем урожае и обетное благодарение за содействие, восхваление родственных отношений, дружной совместной жизни как гарантии дальнейшего существования родаОшибка цитирования Неправильный тег <ref>;

ошибочные имена; возможно, их слишком много.

Гырон быдтон[править]

- Смотри также: Тексты песен обряда Гырон быдтон

Подготовка к празднику гырон быдтон

Обрядовые праздники, проводимые после окончания весенней пахоты, также занимали важное место в календарном цикле. По-видимому, обряды окончания пахоты и сева (гырон быдтон, ю вӧсь, бусы вӧсь) и троицы (куар басьтон, куар вӧсян, трочин) нужно рассматривать как локальные проявления единого представления о необходимости проведения обрядов-благодарений в честь окончания сева и обеспечения будущего урожая, которые слились с троицей. Эти праздники проводились в начале дней летнего солнцестояния [1].

В канун праздничного жертвоприношения каждый хозяин с семьёй шёл на своё поле. Там молился, выкапывая в земле небольшую ямку, и клал туда понемногу от принесённой с собою еды — варёное яйцо, масло, кусочек обрядовой стряпни юача или кӧмеч. Молитва (куриськон) обычно содержала просьбу к Кылдысину:

Вить чиньы пыр пазьгем ю-няне ӟеч мед потоз, / Пригоршней посеянное зерно пусть уродится,

Выжыысеныз кутскыса йылозяз мед тысялоз! / От корня до вершины пусть колосится!

В день праздника молились в домашних святилищах куала. Хозяйка готовила обрядовую стряпню, в том числе пресные лепёшки куар-нянь, и, начинив их творогом, яйцами, угощала членов семейства. При этом в семье иногда устраивали своеобразное гаданье: вместе с начинкой в лепёшку клали либо маленький сучок в форме сошника, либо кусочек еловой веточки, напоминающий борону. Если лепёшки с этими символами попадут хозяину — значит, всё пойдёт своим порядком, хозяин благополучно выполнит полевые работы; если попадут хозяйке — это плохой знак, значит, с хозяином что-то случится и мужскую работу в поле придется выполнять ей.

Центральным действием праздника является общественное моление быдӟын вӧсяськон. [5].

Порядок появления людей на мольбище во время этого обряда был строго регламентирован: вначале в поле приходили вӧсясь (жрец) и два парчася (его помощники), несколько позже — ву ваись (водонос), затем домохозяева.

Обряд начинался с разжигания костра и обещания принести богу-покровителю земли соответствующую жертву. Жрец молился, прося бога, чтобы он помог благополучно провести праздник, обещая принести в жертву по примеру предков жертву ю курбон [19].

Пыжем-пӧзьтэм нянез кабыл мед басьтоз. / Испечённый хлеб пусть благословит.

Кизем юэд-нянед мед удалтоз./ Посеянные зёрна хлеба пусть дружно взойдут.

Инмарлы тay кариськом, няньмы мед удалтоз./ Инмару благодарность воздаём, хлеба пусть уродятся[5].

По окончании молитвы делил хлеб на кусочки и раздавал их присутствующим. Все с благоговением ели его. После этого ву ваись приносил воды из ручья и начинал поливать ею через березовую ветку спину жертвенного быка. Поливал до тех пор, пока животное не вздрагивало. Заколов его, жрец выливал в огонь ложку теплой крови, вполголоса читая молитву. Когда бульон закипал, в мольбище тихо, чтобы не привлечь на себя

внимание, входили с запасами хлеба и крупы домохозяева. Свои приношения они клали в чашки, стоящие на разостланном на земле белом холсте. Исполнив, что требуется, молча уходили. Когда поспевало мясо, его крошили в отдельное корыто, которое парчаси уносили к южной стороне мольбища, где на земле располатались и другие приношения. Из собранной крупы варили кашу. После этого начинался обряд благословения жертвенной пищи. Все участники моления, взяв в руки чашки с мясом и кашей, вставали лицом к югу. Стоящий во главе их жрец просил богов благословить жертву и благосклонно принять приношения. Во время молитвы он приподнимал кверху чашку с жертвенными

приношениями. По окончании моления часть жертвенной пищи, предназначенной богу, бросалась в огонь, часть прикреплялась на ветки (вылэ мычон)[19].

Так же, как и во время праздника первой борозды, одним из главных моментов праздника гырон быдтон являлись скачки на лошадях. К этому дню по деревне собирали яйца, у молодушек – головные полотенца и кисеты, чтобы вручить их в качестве призов победителям скачек и других игр-состязаний. Лошадь-победительницу на скачках кормили кашей. Развлекательная часть была традиционной: песни, хороводы, игры, пляски – репертуар которых был достаточно разнообразен, хотя частично и повторялся [1].

Гербер[править]

В последние дни летнего солнцестояния, период между троицей и Петровым днем, называемые, как и в дни зимнего солнцестояния, вожодыр или инвожо, устраивался летний праздник, называвшийся в разных местах гербер, гужем юон, куарсур, Петрол, Петров день. Названия говорят о приуроченности традиционных праздников к Петрову дню церковного календаря. Гужем юон или гербер считался последним праздником земли в году, последним летним праздником: до этого дня заканчивали все весенние земледельческие работы, в которых применялся плуг; отсюда и название праздника гербер, что значит: после плуга. Другое его название куарсур (праздник пива в честь травы) связано с буйным распусканием зелени к этому времени. После него начинался сенокос. Как и в другие календарные праздники, происходило традиционное праздничное гостевание взрослых и молодежное гуляние [1].

Гербер известен как праздник свадеб. Потому в некоторых традициях известен как сюан праздник. Проводился в это время обряд сялтым — купание молодушек [2].

В один из дней праздника на юге Удмуртии соблюдался обычай устраивать Бусы сюан (свадьбу поля), или Ӟег сюан (свадьбу ржи). Молодые незамужние девушки собирались группами человек по 12-15 и шли к ржаному полю. Там разыгрывали некое подобие свадьбы. Одна из девушек выполняла роль невесты, остальные её сопровождали, дарили ей подарки — ленты, платочки, лоскуты ситца.

«Свадьба» проходила каждый год на новом месте, но непременно возле большого дерева, растущего у края ржаного поля -липы, ели, дуба. Деревья почитались как участники свадебного обряда, их называли сватами (кудо), украшали лентами, лоскутками материи. В некоторых деревнях имитация свадьбы происходила ещё более выразительно. Молодёжь делилась на две группы, как на настоящей свадьбе, — сюанчи (поезжане со стороны жениха) и бӧрысьчи (поезжане со стороны невесты). Таким образом людской обряд проецировался на мир растений, побуждая их к плодоношению. Девушки приносили с собой еду — табани, яйца, пироги, яичные лепёшки курегпуз табань, а также квас или бражку. Придя на место, молились, говоря: «Йӧ зоръёс но секыт зоръёс тэль вылтӥ но ву вылтӥ мед кошкозы. Кизем ю-нянь ӟеч мед кисьмалоз, ӟечкын кие мед сюроз» («Град и ливни над лесом, над водой, мимо полей пусть пройдут. Посеянные хлеба пусть хорошо вызреют, пусть в руки хорошо дадутся»). Помолившись, ели, пили принесённые напитки. Перед тем как попить, каждый выливал немного своего напитка к корням ржи, «чтобы лучше росла». «Невесте»дарили подарки. Во время церемонии пели особую песню, называемую гужем юон гур (песня летнего пира) или ӟег сюан гур (песня свадьбы ржи). В некоторых традициях эту песню пели на мелодию местной свадебной песни сюан гур. После совершения ритуальных действий начинали петь любые другие песни, плясать, играть. Вечером девушки возвращались с поля и ходили в гости в дома тех подруг, которые участвовали в обряде. [5].

Виль[править]

Началом осенних обрядов являлся виль (букв.: новый, Льин день, Ильин день). Он символизировал поспевание нового урожая, поэтому крестьяне варили ячменную или овсяную кашу из крупы нового нажина и умолота и готовили пищу из свежих (виль, выль) продуктов: специально к этому дню или прямо в этот день резали утку, гуся, чаще всего барана. С поля приносили колосья ржи, ячменя, заносили стручки гороха, листья капусты. Клали их на край стола и совершали обряд куяськон в честь умерших. Пучок из разных колосьев подвешивали в семейной куале, окунали колосья в суп и освещали их, прося хорошего урожая. В этот день пекли хлеб из муки свежего помола, варили сезьпызь — овсяный кисель [2]. На новую кашу приглашали родственников и обязательно того человека, который считался удачливым и богатым. Он, старейший родственник или хозяин дома перед трапезой произносил небольшую благодарственную молитву умершим предкам за урожай. Также просил, чтобы легко и радостно работалось, чтобы погода дала возможность вовремя убрать хлеб, чтобы зерно не повредили грызуны, чтобы огнем не спалило овины [7].

Помимо семейных молений в куале, в некоторых деревнях в этот праздник молились в луде. Шли только мужчины. Приносили в жертву барана, варили суп с новой картошкой и поминали умерших. Помолившись, возвращались в деревню, звеня в колокольчики (если не на конях), и пели вӧсь гур — песни на мелодию обряда в честь календарного праздника. Проводили вӧсь нерге со своим бӧляком: ходили в гости из дома в дом, импровизируя во время застолья песни на вӧсь гур.

На следующий после Ильина день выходили жать. Перед тем как идти на поле, хозяин освящал во дворе масло. Маслом же мазали серп, чтобы жатва прошла хорошо и споро. Жать начинали самые пожилые женщины, те, кто был «лёгок на руку». Чтобы не уставала и не болела поясница, потирали ее тыльной стороной серпа. Ставили 1 или 3 снопа и испрашивали благословения у Инмара: «Остэ, Инмаре, остэ! Быдэс арлы няньмы мед окмоз, трос октыны мед шедёз, калыкен сиыны-юыны мед окмоз!» (Господи, боже, господи! На целый год хлеба пусть хватит, много хлеба собрать нам пусть удастся, добрых людей угощать пусть хватит!) [2].

По завершении жатвы на поле совершали обряд йыр культо/ мумы культо. Хозяин готовил два длинных и толстых перевясла. На них все жнецы укладывали свои сжатые горсти в две грудки. Работа происходила в полном молчании. Связав два снопа-«матки», и уложив на них серпы, глава семьи становился лицом на восток и молился: «пусть таким же образом господь сподобит начать и кончить полевую страду и в следующем лете»

[20].

==pisun

==

Завершал годовой цикл календарных обрядов сӥзьыл юон (осенний праздник). Проводился он в конце ноября или начале декабря. С утра пекли хлеб. Переодевшись во все белое, взрослые члены семьи выходили в семейную куалу. Кусочки хлеба бросали в огонь, плескали также в огонь немного пива и вина, чтобы хлеб уродился. Пока взрослые молились в куале, дети ждали их за столом. Приносили освященный хлеб, разрезали и давали каждому по ломтю [2].

Являясь важной частью народного быта и творчества, календарно-обрядовые праздники не могли исчезнуть полностью. Некоторые из них, претерпев заметные изменения, в сельской местности продолжают бытовать и поныне [1].

- Смотри также: Другие календарные обряды удмуртов

Литература[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Владыкин В. Е. Календарные обряды и праздники / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова // Этнография удмуртов : учеб. пособие / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ижевск, 1997. — С. 97-106.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Владыкина Т. Г. Календарные обряды и праздники / Т. Г. Владыкина // Удмурты / сост. З. А. Богомолова. – М., 2005. — С. 94-107.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Глухова Г.А. Традиционная святочная обрядность северных удмуртов / Г. А. Глухова // История и культура финно-угорского народа : материалы междунар. студ. конф. — Глазов, 1997. — С. 82-86.

- ↑ 4,0 4,1 Долганова Л. Н. Введение // Игры и развлечения удмуртов / Л. Н. Долганова, И. А. Морозов. — 2-е изд., доп. — Ижевск, 2002. — С. 24-29, 48-50.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Чуракова Р. А. Удмуртский музыкальный фольклор / Р. А. Чуракова // Музыкальная культура Удмуртии / А. Н. Голубкова, Р. А. Чуракова. — Ижевск, 2004. — С. 43-78.

- ↑ ГАКО. Ф.574, оп.1, д. 1156, л. 158 об.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Волкова Л. А. Аграрный культ и магические действия / Л. А. Волкова // Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX — начало XX века) / Л. А. Волкова. — Ижевск, 2003. — С. 307-324.

- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>; для сносокВерещагинне указан текст - ↑ Христолюбова Л. С. О жизненных циклах и ролевых функциях женщины / Л. С. Христолюбова // Женщина в удмуртском обществе. XVIII — начало XXI в. — Ижевск, 2006. — С. 38-39.

- ↑ Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта вотяков Глазовского уезда / Н. Г. Первухин. — Вятка, 1890. — Эскиз V. — С. 111.

- ↑ Верещагин Г. Е. Собрание сочинений : в 6 т. / Г. Е. Верещагин. — Ижевск, 1995. — Т. 1 : Вотяки Сосновского края. — С. 74.

- ↑ Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта вотяков Глазовского уезда / Н. Г. — Вятка, 1890. — Эскиз V. — С. 112.

- ↑ Волкова Л. А. Домашние животные и птицы в магической практике / Л. А. Волкова // Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX — начало XX века) / Л. А. Волкова. — Ижевск, 2003. — С. 324-349.

- ↑ Чежегов. Вотские молитвы // ВГВ. — 1865. — №15.

- ↑ Блинов Н. Н. Инородцы северо-восточной частии Глазовского уезда / Н. Н. Блинов // ВГВ. — 1865. — № 57-67.

- ↑ Ложкин В. В. Удмуртская традиционная драма (к вопросу изучения жанра) / В. В. Ложкин // Об истоках удмуртской литературы. – Ижевск, 1982. — С. 157-158.

- ↑ Гаврилов Б. Поверья и обряды // Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний / Б. Гаврилов. — Казань, 1880. — С. 157-159.

- ↑ Владыкин В. Е. Новая жизнь древнего земледельческого обряда / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова // Арехеология и этнография Удмуртии. — Ижевск, 1975. — Вып. 1 : Современные этнические и социальные процессы в Удмуртии. — С. 29.

- ↑ 19,0 19,1 Емельянов А. И. Курс по этнографии вотяков / А. И. Емельянов. — Казань, 1921. — Вып. 3 : Остатки старинных верований и обрядов у вотяков. — С. 144-147.

- ↑ Верещагин Г. Е.

История революций

Удмуртия до войны

Удмуртия во время ВОВ

Праздник завершения посевной

|

История Удмуртии — Общественная жизнь |

|||

| 12.10.2011 15:13 | |||

|

В честь завершения посевной совершали обряды-благодарения, которые были призваны сохранить посевы от засухи, града и пр., то есть способствовать получению доброго урожая. Важный этап крестьянского труда, связанный с весенней обработкой земли, завершался праздником, называемым в разных местах гербер, гужем юон, куарсур. Он отмечался в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом. Как и в другие календарные праздники, устраивалось и моление с чтением удмуртских молитв-заклинаний (ку-риськон) и жертвоприношением, и традиционное праздничное гостевание взрослых, и гуляние молодежи. По обычаю, в дни больших праздников было принято приглашать гостей из числа родственников, живущих в других деревнях. А родственники из своей деревни поочередно звали их к себе для угощения. Другие материалы по истории Удмуртии

|

Послевоенная история

Этнография удмуртов

Прочее

Новое на сайте

Если вы находитесь на Гербере, значит весенняя пахота далеко позади, а до сенокоса еще есть время. Так говорят об этом народном празднике в Удмуртии. Гербер (от удмуртского геры — «плуг», «соха» и бере — «сзади», «после») — передышка перед началом осенних полевых работ и возможность сказать спасибо высшим силам за удачную посевную и попросить их о богатом урожае.

Оксана Ильина/РГ

На этот раз о богатом урожае просили в деревне Кечур Малопургинского района Удмуртии. На юбилейный, 30-й по счету Гербер приехали более пятнадцати тысяч гостей, в том числе из других регионов Поволжья — народными костюмами хвастались представители Марий Эл и Кировской области.

Специально для праздника на лугу соорудили традиционное поселение с условными улицами, в центре которого представители разных поколений вместе построили новый дом и рассказали о том, как отметить настоящее новоселье. Это одна из традиций удмуртов — веме, что означает «взаимопомощь». Насколько важна сегодня взаимопомощь, и напомнили всем участникам Гербера.

— Самое главное, что мы понимаем: это не просто праздник для развлечения, мы приехали сюда не просто погулять, а приобщиться к той древней культуре, которая существовала у нашего народа, — рассказала Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике.

В программе праздника были и шествие воршудов (родовых объединений удмуртов), и парад этнических платьев. Каждый мог попробовать масло, взбитое по старинным рецептам, табани (пышные оладьи из кислого дрожжевого теста. — Прим. ред.), поучаствовать в мастер-классах и спеть песни на удмуртском. Впервые на нынешнем Гербере провели чемпионат по чужонболу — игре с мячом и метлой. И снова устроили традиционный футбольный матч «БЕНы vs БОНы». Название обеих команд — слово «да», по-разному звучащее у северных и южных удмуртов.

Между тем

Обычно во время гуляний удмурты стараются сильно не шуметь, чтобы не спугнуть благословение Бога. На этот раз все тоже прошло по традиции — красиво и спокойно.

Многие праздники здесь связаны с земледельческими обрядами и… православной культурой. О том, как православная культура если не насаждалась, то проникала и распространялась на территории Удмуртии в начале XIX в., увлекательно пишет Н. С. Лесков в своей повести «На краю света» (первая публикация 1875, «На краю света. Рождественский рассказ»).

В период становления были, конечно, и сложности, и необыкновенные истории. До распространения православия на территории нынешней Удмуртии местные жители отдавали дань Инма́ру — верховному божеству в удмуртской мифологии, богу-творцу. Этот демиург, создатель всего созидательного, положительного и перспективного, в том числе погоды и урожая, противостоит Вукузё (Луду, Шайтану).

Интересно, что удмуртская культура традиционно связана с финской и другими родственными. Инмар по значению и всемогуществу родственник финскому Ильмаринену, марийскому Йыну и коми Ену. Наряду с Инмаром верховными божествами в традиционных верованиях удмуртов являются Кылдысин, Куазь, Инву.

Картина Густава-Федора Паули, общественное достояние

Так или иначе история праздников земледелия имела смысл ритуального действа для привлечения помощи высших сил — для обеспечения будущего урожая, и гармонично вписалась в православные традиции (и наоборот). Начало нового земледельческого года у удмуртов приходилось на праздник Быдзыннал, или Быдзым нунал (Великий день), после распространения православия предваряющий или совпадающий по срокам с Пасхой. Весенние ветреные, сухие и ясные дни, наступавшие с середины апреля-начала мая — самое время для Акаяшки. По некоторым сведениям, праздник продолжался три дня (вывоз сохи, проводы льда и чествование сохи) и сливался с Пасхой («Акашка уй» — «Пасхальная ночь»).

Любопытно, что в удмуртско-русском этнографическом словаре 1983 года со словом «акашка» дан вариант «акаяшка», а их значение растолковывается не только как праздник первой борозды, но и как Пасха. Однако названия двух праздников разделены в словаре Борисова.

В этнографических работах смешиваются две разные лексические единицы — акашка и акаяшка, которые на самом деле различаются и по значению (акаяшка употребляется только для обозначения праздника первой борозды), и по происхождению (акашка — булгаризм, а акаяшка — поздний чувашизм).

Что же за слово такое акаяшка? Если рассмотреть наиболее вероятную версию: ака от — «плуг», и яшка — «суп», получится ритуальный «суп в честь плуга» или, в общем, «праздничное угощение».

Таков праздник встречи весны — самый долгожданный и массовый в календарном цикле. Народные праздники не только в удмуртской культуре, но и повсеместно представляют яркую демонстрацию народного творчества: устно-поэтического, музыкального, хореографического, прикладного, с элементами постановочного и театрального искусства.

Развлекательная функция таких праздников второстепенна, она служила привлечением интереса людей, как, к примеру, детей воспитывают через игру. Главная задача праздника — приобщить всех к установившемуся укладу жизни, создать массовую вовлеченность как норму жизни; такова задача любой традиции. Но у удмуртов были особенности.

Весенний обряд по традиционному сценарию состоял из отдельных действий. Обязательная импровизация на тему весны и солнца, торжественное хоровое пение, праздничное ритуальное моление в честь Инмара, хождение по домам своей и соседних деревень, где гостям предоставлялось домашнее угощение. Не в том смысле, что всех пришедших запускали в дом, а в том, что праздновали широко — все соседи вместе, на воздухе, с большими длинными столами и лавками.

Кстати, по той же аналогии праздновали «дни деревни» и праздники в исконно русских деревнях. К примеру, на Вологодчине и в Архангельской области, где я это все еще застал лет 20 назад. Теперь же, в наше турбулентное время, такая традиция на Русском Севере трансформировалась в массовые праздники во время традиционных ярмарок (пример — Верховажская, Верховская на Вологодчине). Иные же сельскохозяйственные праздники более широко не отмечают, только локально. А в Удмуртской республике эти традиции массовости сохранились сильнее, и их пытаются возрождать.

Акаяшку также позиционируют как праздник земледелия в честь начала сева (в том числе яровых культур), мероприятия традиционно сопровождает катание на лошадях, соревнования удальцов. Обычно парни показывают свое искусство верховой езды и удаль перед девушками. А еще качание на качелях, ролевые игры, связанные с ухаживаниями и прятками, и, конечно, национальные танцы. Жгли костры. Все это делается по традиции — в национальных костюмах.

Упражнения и соревнования во время праздника весны не были случайны. Доступными методами визуализации и массовой вовлеченности люди свидетельствовали о силе пробуждающейся природы посредством солнечного тепла и света; эстетика национальной культуры прививалась молодежи, и так передавались традиции в веках. Это сближало людей в прямом и переносном смыслах.

Если не побояться и посмотреть на доступную статистику, то мы увидим даже в наше время, что примерно на январь (и «около дела» — как говорят северяне, вкладывая в понятие смысл, аналогичный слову «примерно») приходится много новорожденных детей. Поэтому традиционные национальные праздники с массовым участием в любой культуре (не исключая удмуртскую) приводили через девять месяцев к пику деторождения и несли с собой еще и этот, не всегда видимый и комментируемый, смысл для роста населения.

Ритуальная часть праздника по древней традиции не отставала от «развлекательной» и также несла функцию объединяющей. К празднику готовились: специально выпекали хлеб, предназначенный для божества, клали его повыше — на ветки ели, жилище и посуду убирали березовыми или еловыми ветками. Жрец проводил моления в белом костюме, этот респектабельный во всем мире цвет наиболее почитается среди удмуртов.

Фото: общественное достояние

В разных районах Удмуртии праздник со значением «акаяшка» (варианты акайашка, акашка) называется по-разному. К примеру, гырыны потон (выход на пахоту, варианты гэры поттон, гэръ поттон, гырыны потон, гърънъ потон), или «Праздник первой борозды» — гэрысайтон, гыронпотон.

Это неудивительно, так как удмурты традиционно разговаривают на нескольких диалектах, в которых зафиксированы лексемы, служащие для выражения смысла праздника. Если «паска» и «акашка» не имеют фонетических вариантов, то «быдзымнунал» насчитывает более трех десятков модификаций, они перечислены далее.

Паска, вэл’иктэм, быз»з»ым нунал, быззым нунау, быз»з»ымнал, бъззъмнал, быззыннал, быззыннау, быззынал, бъззънал, бы’зынал, быдзым нунал, бъдзъмнал, бы’зымнал, бы’зымнау, бъ’зъмнау, бы’зымноу, быдзыннал, быччынал, буззым нунал, буззим нунал, буззын нунал, буззин нунал, буззънал, буззынау, бу’зынал, бу’зънал, буззиннал, буззинал, будзыннал, буд’зд’зънал, буд’д’ънал, бу’зънал, буззинал, бу’зинал, бучън нуна, буччъннал, буччинал.

Примечание. Сведения с разными названиями праздника взяты из исследования удмуртской культуры https://onknrb.bashmusic.net/component/content/article?id=1983:7-udmurtskij-prazdnik-bydzynal-paskha&Itemid=101 (исследователи: Миннияхметова Т. Г — этнограф, кандидат исторических наук, Садиков Ранус Рафикович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела этнографии в институте этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева, Христолюбова Людмила Степановна — старший научный сотрудник УИИЯиЛ УрО РАН, кандидат исторических наук, Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики и др.).

Выль джук — это национальный удмуртский праздник, проводящийся в честь первого урожая ежегодно во вторую субботу августа в селе Светозарево Слободского района. Само село Светозарево уникально по своему национальному составу, ведь из шестисот двадцати жителей, шестьсот являются удмуртами по национальности.

Местное население села сильно обеспокоено вопросом сохранения самобытной национальной культуры, поэтому жители села Светозарево стараются поддерживать свои национальные традиции, организуя различные удмуртские праздники. В музее местной школы можно посмотреть народную одежду удмуртов, а также разнообразную крестьянскую утварь. Дети, живущие в селе, увлеченно изучают историю родного края, свободно говорят между собой на удмуртском языке, и прекрасно владеют русским языком.

В переводе с удмуртского языка «Выль Джук» означает «каша первого урожая, приготовленная из ячменя первого помола». По традиции в день первого урожая все блюда готовили исключительно из свежего урожая. На току молотили снопы цепями, зерно проветривали на ветру с помощью специальных деревянных лопат. После помола пекли хлеб свежей муки, и варили овсяный кисель. С полей хозяева также приносили колосья ржи и ячменя, листья овощей, окунали их в суп и освящали. Затем начиналась молитва языческому богу Инмару об изобилии урожая на следующий год. Каждая семья вывешивала в своем святилище пучок колосьев и овощных листьев.

Если обратиться к истории удмуртских традиций, то можно понять, что важной составляющей образа жизни удмуртов являются календарно-обрядовые праздники. Они связаны, прежде всего, с сельскохозяйственными работами, такими как начало и окончание весенней посевной, сенокос, уборка хлебов. Поскольку до сих пор многие удмурты по своему вероисповеданию остаются язычниками, их праздничные обряды включают молитвенные и песенные заклинания (куриськон), различные магические действия для отведения несчастья и неудачи, плодородия земли и скота, для обеспечения здоровья членов семьи, а также хозяйственного и семейного благополучия каждого крестьянина.

Так, например, во время празднования «Выль Джук» необходимо отдать жертву богу Инмару. Под жертвой понимается каша, которую подносят к специальному обрядовому дереву, на котором нужно заплести ленты. Кашу всегда варят рано утром, при варке добавляют также мясо, чтобы она была более сытной и вкусной.

После обрядовой части, начинается развлекательная программа. Это различные народные гуляния с хороводами, плясками и играми. Все желающие могут приобрести во время праздника «Выль Джук» сувениры и работы мастеров-умельцев, а могут даже поучаствовать в мастер-классах и самостоятельно изготовить какую-либо вещь.

Кроме того, все дети и взрослые с нетерпением ожидают так называемые «поросячьи бега». Хрюшек, как правило, украшают разноцветными лентами и приносят к огороженному вольеру. Затем начинаются собственно «поросячьи бега», это очень веселое зрелище, его непременно стоит посмотреть! Обычно поросят подгоняют хворостинками и подбадривают на прохождение дистанции. Победителем является тот поросенок, который быстрее других хрюшек проходит эту дистанцию. Это невероятно увлекательное зрелище, которое также имеет глубокий национальный смысл и традиционные корни. Бегущий поросенок является символом урожая, достатка и радости.

Девушкам предстоит пробежать с коромыслом и не расплескать воду. А также замотать клубок на скорость и сплести венок из цветов. Перед собравшимися вступят национальные коллективы.

Иногда на Выль Джук проводят «Датлтэм бакчасион лы – чебермам дрога» — парад садовых тележек (в переводе с удмуртского название конкурса означает «Доброму урожаю – красивая телега»).

Обычно на праздник «Выль Джук» съезжаются гости из города Кирова, районов области, а также из Удмуртской республики. Гости всегда могут здесь увидеть выступления фольклорных коллективов Кировской области, поучаствовать в конкурсах. Заканчивается праздник вечерней этнодискотекой под соснами.

Для самих удмуртов праздник «Выль Джук» является напоминанием о духовных ценностях своего народа, для представителей других национальностей – это отличная возможность узнать об этом скромном, но необыкновенно талантливом народе. Если Вы посетите этот праздник, то не пожалеете. Вы узнаете многое о культуре удмуртского народа, услышите язык, необыкновенно красивые песни, увидите национальный удмуртский костюм и даже отведаете блюда национальной кухни.

Примерная программа праздника «Выль Джук» обычно выглядит так:

09.30 Куно пумитан — встреча официальных делегаций и гостей праздника.

11.00 Гырдор шыдонни (Светозаревская вечорка) — концертно-театрализованное представление.

11.00 – «Удмурт шаерме яратыса»»

(«С любовью к родной земле») Концертно-театрализованное представление.

12.00 Сиськон дыр — обед на гостевых подворьях.

12.00 — ярмарка — конкурс национальной выпечки и напитков «Кинлы сюкась да куар нянь, а кинлы мусур да табань» ( «Кому пироги да пышки, а кому квас да кумышки»).

12.10 Крезьгур джук — национально-игровая площадка.

Конкурсные состязания для молодёжи «Батыр-шоу» (для юношей)

Конкурс семейных пар «Кузо пало»

12.30 Гала-концерт национальных коллективов Кировской области и гостей праздника.

15.00 Выступление эстрадного ансамбля «Шулдыр джыт» (г. Ижевск).

16.00-18.00 – «Эрико микрофон» Свободный микрофон

18.00 – 19.00 – «Эктонони вално» (Время танцев наступило…)

22.00 Эктомы, эшъёс — этнодискотека.

Попасть на праздник можно несколькими способами. Самый предпочтительный — собственным транспортом до города Слободского, далее заворот от трассы в сторону села Рогового. Затем прямо по трассе до Светозарево, где и проводится праздник.

Если личным транспортом вы не располагаете, хорошей альтернативой может стать попутка. Поймать ее проще всего с помощью сервиса Блаблакар.

Есть и возможность добраться общественным транспортом: на автобусе № 102 от Кирова до Слободского, затем от слободской автостанции на автобусе № 115 «Слободской — Роговое — Закаринье» до Светозарево. Ознакомиться с актуальным расписанием автобусов Слободского района, а также схемой проезда, вы можете по этой ссылке. Также иногда администрация обеспечивает праздник дополнительными автобусами.

Подробный проезд вы можете посмотреть на карте Яндекса:

При подготовке статьи использованы материалы сайтов: вятка.рф, nina-minina.livejournal.com, vyatkakirov.ru, tcho.ru.

Содержание

- Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей»

- Удмуртский праздник «Гербер»

- Праздник Гербер, история, описание, фото, видео

- История праздника

- Современный Гербер

- Гербер в деревне Ушур

- Заключение

- Национальный удмуртский праздник ГЕРБЕР

- «Гербер», «Гырон-быдтон», «Гершыд»…

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей»

СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»

Удмуртский праздник «Гербер»

09 октября 2020

Гербер – летний праздник удмуртов.

Гербер обозначает середину лета, совпадающую с летним солнцестоянием, символизирует окончание весенних полевых работ, когда крестьянин получал естественную передышку перед началом сенокоса. Как говорили сами удмурты: «У нас Гербер считают серединой лета. После этого дня все в сторону осени движется».

В этот день удмурты благодарили бога за удачно проведенные весенние земледельческие работы и просили хорошего урожая. Раньше дату этого праздника определяли не по календарю, а ориентируясь на погоду, звезды и состояние травы. Обычно это происходило после второй недели Инвожо – летнего солнцестояния.

А до этого праздника, с того времени, как начали набухать почки на деревьях, запрещалось ломать ветки, рвать листья и собирать ягоды. Считалось, что в это время спускалась с небес повелительница небесной влаги Инвожо-мумы и поселялась в траве, чтобы она наполнялась соком, и ее нельзя было тревожить.

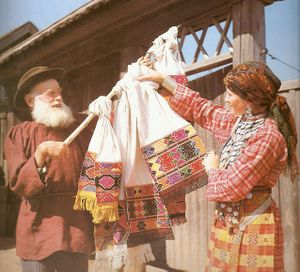

В день празднования Гербера удмурты наряжались в свои самые праздничные одежды, готовили национальную выпечку – перемечи, и с надеждой на будущее выходили в поле. Варили в котле ячменную кашу из жертвенного барашка, где каждая крупинка олицетворяла зерно, а каша – собранные воедино зерна – будущий большой урожай. Перед принятием пищи обязательно все яства освещали. Пили кумышку – слабоалкогольный удмуртский самогон, и праздничный сур – пиво.

Центральным звеном праздника были песни, хороводы, танцы, народные забавы и обряды. Пели удмурты тихо, с наименьшим шумом, с неким благоговейным страхом: как бог воспримет наши труды, как бы не спугнуть.

Зато другая традиция праздника была довольно-таки шумной забавой – кидали в реку молодых женщин, которые в этом году вышли замуж. «Спасти» ее должен был муж, после чего она одаривала подарками всех присутствующих. Забава эта, несмотря на свою игривость и веселье, имело глубокий ритуальный смысл. Вода очищала молодую жену от старой семьи, и ее спасение считалось принятием в новую.

Еще одна традиция Гербера – свадьба поля. Там же в поле юношу и девушку, которые симпатизировали друг другу, и дело шло к свадьбе, наряжали «женихом» и «невестой», показывая тем самым их готовность устроить свою семью. Празднично одетые, взявшись за руки, они пели песни, водили в хоровод. Затем возвращались в деревню, где шли, не расцепляя рук, во всю ширину улицы, а взрослое население выходило и угощало их. После этого на околице деревни они устраивали игры и хороводные танцы.

Источник

Праздник Гербер, история, описание, фото, видео

Всем, привет! В этой статье хочу рассказать об Удмуртском национальном празднике Гербер, который сейчас стал широко праздноваться, покинул пределы, сел и деревень и разлетелся далеко за пределы Удмуртии.

Это большой праздник Удмуртского народа, подведение итогов весенне-полевых работ, чествование передовиков и просто отдых перед напряженной летней страдной порой. С 1992 года Гербер стал общереспубликанским праздником, а с 2015-го он проводится также и в Москве, куда съезжаются гости со всей России и из-за границы.

История праздника

Гербер — это праздник завершения посевных работ, возможность обратиться к богу, поблагодарив за удачно проведенные земледельческие работы и попросить хорошего урожая.

Зародился этот праздник в далекие языческие времена, когда удмурты, вотяки и другие окрестные народности поклонялись различным богам. Кроме Инмара и Кылдысина, хозяина земли, воды, леса, было много других богов. И всем нужно было поклоняться, чтить и уважать.

В разных районах Удмуртии праздник Гербер называли по-разному: Гырон быдтон, Гужем юон, Куарсур. Действо тоже отличалось, но не на много, основа везде оставалась, курыськон — молитва с просьбой о богатом урожае, после всех посевных работ. У южных удмуртов праздник так и называется “Гырон быдтон” — окончание пахоты.

Гербер переводится как геры — плуг, бер — после, то есть после плуга, пахоты, после окончания посевных, полевых работ. У земледельца в этот период, после посевной, перед сенокосом появлялась небольшая передышка. Языческие моления посвящались радости и предвкушению большого урожая, народ шел с молитвой и поклоном о хорошем урожае, пожертвованиями к богам.

Определенного дня празднования не было, кто-то приурочивал праздник с выходом на сенокос, а кто-то просто окончание пахоты (гырон быдтон). У удмуртов праздник Гербер начинался с коллективной молитвы о хорошем урожае. Совершали ритуальные жертвоприношения, закалывали бычка, теленка или барана (от состояния общины, поселения) и после обрядового захоронения головы и копыт варили кашу с мясом, сваренную из зерна всех видов: ячменя и овса, пшена и гречки.

Каждая семья приносила свои выпечку и приготовленные угощения, водку-кумышку или праздничный сур (пиво). Где-то накрывали общий стол, а где расходились по своим столам, но кумышкой и пивом ходили и угощая всех. Девушки надевали свои самые красивые наряды, а парни устраивали состязания, желая сыскать их расположение, присматривая себе невест. После сытной трапезы веселились, играли, плясали, водили хороводы, пели до самого вечера.

Современный Гербер

Шли годы, и постепенно празднование Гербера стали связывать с христианскими праздниками, а затем и Советскими, где чествуют сельских тружеников, победителей и передовиков, награждение лучших хлеборобов. Это уникальная возможность увидеть в одном месте жителей с разных мест и национальное искусство и ремесла одного из наиболее крупных финно-угорских народов.