Международный праздник Навруз признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Отмечают его 21 марта, в день весеннего равноденствия. Кто и как празднует Навруз на Северном Кавказе — в материале «АиФ-СК».

Не оторваться от земли

«Когда-то ногайцы в этот день собирались большими группами в полях, ставили там казаны для варки мяса, — рассказывает Патимат Савруева из села Сары-Су Шелковского района Чечни. – Жарили лепёшки на масле или пекли их в золе».

Всех гостей в праздник обязательно угощали ногайским чаем ногай шай. Его варили с солью, перцем, топлёным маслом и молоком.

Для праздничного стола готовили и сладости: ногайский вариант чак-чака под названием сахалва и традиционное лакомство йыпатак — обжаренные в масле маленькие квадратики сладкого теста.

Празднование Навруза сопровождалось народными гуляниями и спортивными состязаниями. Молодёжь соревновалась в национальных видах спорта, таких как табантрес. Двое соперников садились на землю и упирались друг в друга подошвами слегка согнутых ног. С разных сторон хватались руками за прочную палку. Побеждал тот, кто сумел оторвать соперника от земли, заставил его отпустить палку или коснуться земли локтём. Юноши проверяли свою силу и ловкость в национальной борьбе на поясах курес.

Чебуреки с яйцом и хлеб в виде солнца

В многонациональном Дагестане праздник весны начинали отмечать уже с середины марта. Одними из первых празднества устраивали жители Агульского района. Агульцы готовили для гостей чебуреки с начинкой из вареного яйца, расстегаи с форелью, пекли ржаной хлеб в виде солнца.

Жительница Махачкалы Диана Хамидова вспоминает, что её бабушка обычно готовила на Навруз праздничный сладкий плов. Рецепт очень простой – рис, специи, курага, изюм. Горку плова украшали сваренными в меду или сиропе ягодами и фруктами.

Это блюдо готовят и сегодня. «Рис тщательно промывают, высушивают. В сковородку наливают масло, разогревают, добавляют рис, обжаривают четыре минуты на среднем огне, периодически перемешивая. Изюм и курагу ошпаривают кипятком. Добавляют соль, корицу, шафран, сухофрукты в рис. Вливают горячую воду маленькими порциями. Варят до готовности», — поделилась рецептом Диана.

Её бабушка также радовала ребятишек куколками из хлеба, украшенными яйцом, фасолью и изюмом. Дети их не ели, но всегда с нетерпением ждали.

«В лакских сёлах в Навруз мать жениха приходила в дом к невесте с подарками, надевала на неё платок и поздравляла её родных», — рассказывает специалист республиканского дома народного творчества Дагестана Анастасия Денисенко.

На Навруз здесь готовили сладкий хинкал. Для его приготовления использовали яичное тесто, чёрный тмин, семена конопли и сахар. Из теста делали комочки, которые обжаривали в кипящем масле.

Лучший день для сватовства

У азербайджанцев Навруз символизирует наступление Нового года. Традиции празднования складывались веками: по некоторым данным, отмечают его на протяжении уже 700 лет.

«Наши предки разжигали большие костры и прыгали через них. Считалось, что в пламени остаются все плохие намерения и мысли. Этот день у нашего народа всегда считался самым благоприятным для сватовства и женитьбы», — рассказывает руководитель азербайджанской диаспоры на Ставрополье Фахраддин Ярыев.

На столе обязательно должны быть национальные блюда: плов, чыгыртма, лаванги, соютма, позартма, позбаш. Не обходилось и без знаменитых азербайджанских сладостей – пахлавы, шакарбуры, шорчорака и самани.

Живущие в Ставропольском крае курды в Навруз тоже готовят сладости, в том числе халву по национальному рецепту. Но большого застолья, как правило, не устраивают.

«Раньше было принято водить хороводы вокруг больших костров, петь и танцевать», — рассказал глава национально-культурной автономии курдов Новоалександровского района края Гусейн Ахмедов.

Генеральная уборка и семь «С»

Руководитель таджикской диаспоры «Памир» в Северной Осетии Арсен Худододов пояснил, что Навруз переводится как «новый день». На родине Арсена этот праздник всегда ждут и отмечают с большим размахом: в Таджикистане для этого даже построили Дворец Навруза.

«Навруз считается днём первой борозды. В старину наши предки много работали на земле: пахали её и засеивали. Один из символов праздника – сумалак: полезное и вкусное блюдо из пророщенных зёрен пшеницы. Их также ставили на стол, как символ жизни и надежды на изобильный год», — делится Арсен.

На столе у таджиков в этот день по традиции должны находиться семь продуктов, названия которых начинаются на «с» — сумалак (паста из ростков с мукой), сипанд (семена руты), сирко (уксус), сэмени (проросшая пшеница), сабза (зелень), себ (яблоки), сир (чеснок) и сумах (барбарис).

В горной части Таджикистана ранним утром в Навруз мужчины помогали женщинам вынести всё из жилищ, чтобы проветрить и почистить. Это символизировало избавление от всего плохого, что скопилось за год. В жилище зажигали благовония и читали молитвы, чтобы прогнать нечистые силы. К вечеру, после генеральной уборки, всю вымытую и вычищенную домашнюю утварь возвращали в дом.

Пока взрослые были заняты делами по хозяйству, старики рассказывали детям сказки, а молодёжь забавлялась состязаниями. Ребятишки ходили по соседям, желали им благополучия и счастья, а взамен получали подарки в виде сладостей.

НАРОДЫ СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА

Кавказ — удивительный

край, с глубокой древности населенный

народами, которые говорили на разных

языках, отличались друг от друга многими

особенностями культуры и быта. Проходили

век за веком, и здесь сложился разноязыкий,

но единый кавказский мир. И это

неудивительно: горы Кавказа, вставая

неодолимой преградой на пути завоевателей,

никогда не прерывали общения живущих

здесь народов.

Обычаи и праздники народов Дагестана

«Дагестан»

переводится как «страна гор». Но Дагестан

еще и «гора языков»: одних лишь коренных,

веками живущих здесь народов насчитывается

около тридцати. Кумыки и ногайцы говорят

на языках тюркской группы. Языки, на

которых говорят аварцы и четырнадцать

родственных им небольших народов (это

андийцы, ботлихцы, годоберинцы, чамалалы,

е багулалы, тиндалы, каратинцы, ахвахцы,

цезы, хваршины, гунзебцы, бежтины,

гинухцы, арчинцы), а также лакцы, даргинцы,

кай-таги и кубачинцы, табасаранцы, агулы,

рутулы, цахуры, лезгины, относятся к

нахско-дагестанской языковой семье.

Язык татов — иранской группы, он близок

к персидскому. Дагестанские народы —

мусульмане.

Праздник весны — 22 марта

У всех дагестанских

народов есть праздник весны. У одних

народов он называется «новруз» — «новый

день», у других — «Алый праздник»,

«Красный день». Этот праздник обязательно

сопровождался зажиганием всевозможных

огней: костры разжигали в горах, на

крышах домов, во дворах. Мальчишки

скатывали с гор горящие обручи. Считалось,

что, перепрыгнув в первый день весны

через костер, больной освободится от

всех недугов, а у здорового осуществятся

все желания. Если костры разжигали на

крышах, то тут же устраивали веселые

танцы, бросали в дымоходные трубы орехи.

Когда костер угасал, пепел рассыпали

по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме

было много добра».

В некоторых селах

юноши в этот день выкапывали с корнем

молодое деревце, украшали его зеленью

и лентами, а на верхней ветке укрепляли

чучело удода. С этим деревом ходили по

дворам, пели песни, поздравляли людей

с наступлением весны.

Особенно радовались

этому дню дети, они устраивали веселые

игры.

Традиции годекана

В каждом дагестанском

селе есть годекан — излюбленное место,

где ежедневно собираются мужчины. Со

стороны может показаться, что люди

приходят туда от нечего делать. Но это

далеко не так. Годекан — своего рода

клуб, трибуна, своеобразная школа, и

каждый мужчина считал своим долгом его

посетить. Здесь обсуждались все сельские

новости и дела. Человек, впервые попавший

в село, обязательно шел на годекан. На

годекане крутились и мальчишки, постепенно

усваивая нормы поведения в обществе.

Старшие могли дать им любое поручение,

и выполнять его надо было расторопно и

беспрекословно. Женщинам и девочкам

приходить сюда не полагалось. Нередко

у годекана устраивали игры и спортивные

состязания для детей, учили их борьбе

и бросанию камней. Посещая годекан,

младшие учились уважать старших и чтить

традиции предков.

Праздник цветов

В начале лета,

когда горы покрывались молодой зеленью,

к празднику цветов начинало готовиться

все село: приводили в порядок музыкальные

инструменты, готовили нарядную одежду

и еду для уходящих в горы, делали факелы.

Молодежь отправлялась в горы ночью,

так, чтобы к восходу солнца прийти на

цветущий луг. Путь освещали факельщики.

Всю дорогу пели, танцевали, веселились.

Руководил праздником выборный «шах» —

наиболее предприимчивый и веселый

мужчина.

В горах молодежь

устраивала веселые игры, танцы, состязания

в беге, прыжках, лазании по горам. Собирали

на лугах цветы, плели венки, составляли

букеты. Занимались также поисками

съедобной зелени — крапивы, щавеля,

черемши, которую использовали как

начинку для пирогов. Домой возвращались

к вечеру, отдавали встречавшим их

старикам принесенные с гор цветы, и

вновь начинались танцы на сельской

площади. Прежде поход в горы за цветами

был одним из самых ярких впечатлений

для молодежи за весь год — в остальное

время юноши могли видеться с девушками

только на некоторых полевых работах, а

совместные развлечения и вовсе не

допускались.

Соседние файлы в папке народы мира

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Навруз считается одним из древнейших праздников Северного Кавказа и объединяет между собой разные горские и степные народы этого региона. Специфика празднования Навруза на Кавказе состоит в том, что он имеет здесь более древние корни, уходящие еще в доисламский период истории, и содержит в себе гораздо больше архаичных и языческих элементов. Среди карачаевцев и балкарцев Навруз известен с давних пор. В Балкарии этот праздник называется «Голлу» или «Озай», в Карачае он носит название «Шертмен», однако в настоящее время его все чаще обозначают как «Навруз». В этот день из всех близлежащих сел собираются аксакалы, мужчины, женщины, молодые джигиты, девушки на выданье, детвора, представители соседних народов, все вместе веселятся, поют, танцуют, соревнуются (в скачках, национальной борьбе, стрельбе из лука и ружья, беге наперегонки, метании камней и т.д.). Название праздника «Голлу» является отсылкой к доисламскому прошлому и обозначает поминовение душ усопших, которое длилось несколько дней и ночей подряд, когда совершали поминки по предкам, пекли пироги, жарили баранов, предлагая лучшие куски приготовленного мяса в качестве подношения покойникам. Согласно народным поверьям, в эту ночь предки выходили из своих могил. Карачаевское название праздника «Шертмен» обозначало некогда танец, который исполнялся хороводом вокруг ритуального костра.

Бесспорно, наиболее древними традициями празднования Навруза обладает Дагестан, часть территории которого в древности и в раннем средневековье входила в состав иранских государств и империй. Этот праздник объединяет 22 из 42 районов республики, в основном расположенных в южном Дагестане, а также в районах проживания ногайцев и кумыков в центральной и северной частях республики. В Махачкале проводится централизованное празднование Навруза под патронажем Министерства культуры Республики Дагестан.

Навруз является главным национальным праздником прежде всего для многочисленной группы азербайджанцев, проживающих в районе Дербента. Предки многих из них были выходцами из иранского Азербайджана, что наложило отпечаток на их культуру, и празднование Навруза проходит у них в наиболее близкой к аутентичной иранской версии форме, о чем подробно рассказывается в данной книге. Тем не менее, этот праздник имеет древние корни и у многих других народов южного Дагестана, в традициях которых сохранились следы древнего культа огня, связанного с зороастризмом.

У лезгин Навруз получил название Яран-Сувар. Перед этим праздником заблаговременно готовятся сухие стебли растений, которые ставят, связав в снопы, на специальных площадках для костров. В ночь с 21 на 22 марта зажигаются костры (по семь костров) на крышах домов, на площадях, в местах массовых игрищ. В землю втыкаются по семь факелов. В разожженные костры бросают старые вещи, устраивают завораживающие огненные зрелища: в небо запускают разнообразные огненные шары из тряпья или соломы, пускают горящие стрелы, скатывают с гор большие огненные колёса или шары. Для очищения от грехов, болезней, сглаза, порчи и прочего осквернения семикратно перепрыгивали через костры. Считалось, что для отпугивания темных сил всю ночь нужно производить как можно больше шума. Били в колокола, стреляли из ружей или самодельных хлопушек. Массовые гуляния сопровождались присущими этому празднику плясками и песнопениями, которые продолжались и днем. В древности в период празднования Яран-Сувара между воюющими сторонами заключалось перемирие. На следующий день с утра (22 марта) юноши с ряженным в шкуру козла (ЦIегь) ходили по дворам с шутками-прибаутками. Хозяйки выносили им сухофрукты, вареные и свежие яйца, лепешки, халву, обожженные зерна ячменя и конопли, свежие яблоки, орехи и прочие угощения. На праздник Яран-Сувар красят яйца, готовят разные блюда, причем в каждом доме их количество должно равняться семи. Часто варилась каша из семи продуктов (сушеное мясо, кукуруза, ячмень, фасоль, горох, нахуд, картофель или что-либо другое). Готовились также традиционные блюда из проросшего ячменя, аналогичные иранскому «саману». Период празднования продолжался в течение 14 дней вплоть до 4 апреля. В эти дни люди активно помогали друг другу в различных хозяйственных делах, шла подготовка к весенним работам, очищались дворы и участки, обрезались и сжигались сухие ветки, приводился в порядок инвентарь и инструмент. В эти дни было принято ходить в гости к родственникам и друзьям с поздравлениями «Яран суваркай!», носить друг другу гостинцы и дарить подарки, совершать гадания.

У табасаранцев праздник прихода весны называется «Эбелцан». Традиционно в этот день разводят большой костер, поют песни, раздают угощения. Обычно разжигает костер уважаемый аксакал села и так называемая «девушка-весна» (ср. Наурузбикэ у татар и башкир).

Лакцы на Навруз готовят кислый хлеб, делают бузу (кислый напиток, напоминающий квас), варят кашу из семи злаков – пшена, кукурузы, ячменя, фасоли, гороха (хахари), но не проращивают пшеницу. В этот день выпекают лепешки самой разной формы с различными начинками, обмениваются ими друг с другом, ходят друг к другу в гости с пожеланиями мира и благосостояния. До вечера в селе идет веселье, где-то поют, а где-то танцуют. К вечеру все сельчане собираются у горки. Молодежь мастерит из прутьев и соломы круги, поджигает их и скатывает с горы. Разжигается также большой костер, через который прыгают все сельчане, от детей до стариков. Делают большую куклу и сжигают на костре.

Исмагил Гибадуллин

Источник: Сазманд Б. Навруз: праздник, объединяющий народы / пер. с перс. и комм. И.Р. Гибадуллина. – ООО «Садра», 2016. – С. 17–21.

Наступление весны у народов Дагестана, как и у многих народов Кавказа, ассоциировалось с наступлением нового года. Начало весны, весеннее равноденствие, весеннее солнцестояние отмечали торжественно, начиная с вечера 21 марта три дня подряд, с 21 по 23 марта.

Праздник весны «Новруз-байрам»

Наступление весны у народов Дагестана, как и у многих народов Кавказа, ассоциировалось с наступлением нового года. Начало весны, весеннее равноденствие, весеннее солнцестояние отмечали торжественно, начиная с вечера 21 марта три дня подряд, с 21 по 23 марта.

«Новруз-байрам» (в пер. с древнеперсидского – «Новый день») – один из распространенных праздников у большинства народов Дагестана. Это древний обряд встречи Нового года, обряд обновления природы, который ассоциируется с весной, он известен у многих восточных народов. В Дагестане он называется по-разному: лезгины называют его «Яран Сувар», табасаранцы – «Эбелцан», «Эверчин», агулы – «Хидин уш» («Весенняя ночь»), лакцы – «Интнил хьхьу» («Ночь весны»), кумыки – «Гъазза новруз», «Шатман-байрам», аварцы – «Их чIараб къо» («День весны»), ногайцы, азербайжданцы – «Навруз», рутульцы – «Эр», цахуры – «Юхханинйегъ», даргинцы – «ХIебла бери» («Весенний день»), таты – «Шегьмевасал» («Весеннее пламя»). Несмотря на разницу в названиях, этот праздник у всех народов символизирует начало весны, пробуждение природы, смену времен года.

Древний праздник весны «Новруз-байрам» является общенародным, знаменательным и самым красивым праздником азербайджанцев. Он связан с весной, обновлением природы, наступлением теплых дней и началом сельскохозяйственных работ. Значимость этого периода для жизни людей с древнейших времен породила множество обычаев и обрядов, связанных с магией, культом природы и плодородия, верованиями, в воскрешающуюся природу. С помощью песнопений желали помочь себе в труде, вызвать в свою пользу воображаемые сверхъестественные силы природы. Песенные заклинания смыкались с магией, предохраняющей от враждебных сил, а также с магией, которая, по мнению людей, способствует достижению материального достатка и удачи в делах. Прыжки через костер, зажигание факелов сопровождались специальными молитвами в честь Новруза, в которых выражалась надежда, что огонь заберет и уничтожит боль, горе, неудачи, оставит все беды в прошедшем году.

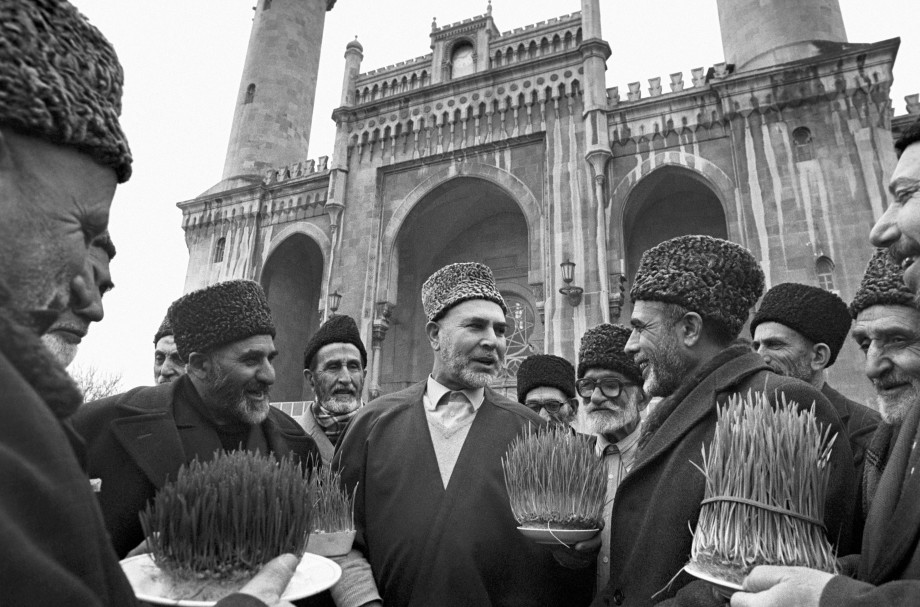

Дагестанские азербайджанцы традиционно придерживаются всех канонов проведения этого ритуала. Специально к празднику на больших блюдах проращивают зерно – «семена». Яркие зеленые ростки пшеницы или ячменя символизируют пробуждение земли, начало новой жизни.

В ритуал праздника также входит детское колядование и гадания девушек. У разных народов Дагестана гадания проходили по-своему: гадали на камнях, на фасоли, с помощью обручального кольца, на обжаренных семенах ячменя. Горские девушки и женщины обычно гадали на удачное замужество, на богатый урожай, на житейское благополучие и здоровье. А в с. Сабнова девушки тайно слушают, о чем говорят домочадцы в соседних домах, потом услышанное толкуют, как пророчество, поэтому в дни празднования Новруза в домах было принято вести радостные беседы, не ссориться.

Символом праздника является ветка, которая называется «шах табаг» или «бег-даг», украшенная платками, сладостями. Главная героиня представления – дочка весны, или Бахар-гызы по-азербайджански, которую хором вызывают все участники. Бахар-гызы поет песню, в которой славятся весна и начало календарного года.

Не менее колоритными персонажами обряда являются шуты, ряженые Коса и Кечал. У одного из них голова должна быть совершенно лысой, а другой должен обязательно держать в руке большой деревянный половник. В их внешности, как и в выступлениях много элементов клоунады. Ашуги и народные певцы «ханенде» исполняют песни, проводят свойственные Новрузу игрища, канатоходцы демонстрируют свое искусство, пехлеваны (народные борцы) меряются силой, на площадях разыгрываются спектакли.

Навруз – один из древнейших праздников в истории человечества.У восточных народов он символизирует начало нового года, весеннего возрождения и нового урожая. Некоторые считают Навруз мусульманским праздником. На самом же деле, корни его празднования далеки от ислама, а в большинстве мусульманских стран его вообще не отмечают.

Что общего у Навруза и Пасхи

Любопытно, что у Навруза очень много сходств с Пасхой. Например, считается, что в канун праздника духи умерших посещают дома, где они жили раньше. Поэтому заблаговременно до Навруза люди убираются на могилках, а к празднику наводят в доме порядок.

Фото: Каландаров Нозим/ТАСС

На праздничном дастархане алкоголь заменяют на домашние сладости – выпекают хворост, боорсоки, делают чак-чак. Но самое удивительное, что на Навруз красят яйца. Эта традиция сохранилась в Таджикистане, Турции, Азербайджане, Афганистане. Яйцо издревле считается символом зарождения новой жизни.

Отличие состоит в том, что православные после крестного хода и всенощной расходятся и дальше празднуют в кругу семьи, а Навруз сопровождается гуляньями и народными состязаниями.

Этот древний праздник схож и со святками. В Азербайджане, например, до начала празднования Навруза перед наступлением темноты гадают на колечке. В центре комнаты ставят сосуд, наполненный водой, и вокруг него собираются девушки. Они бросают свои колечки в воду. После этого сосуд сверху закрывают материей и загадывают желание, затем одна из девушек достает из сосуда колечко. Считается, что исполнится желание той девушки, колечко которой достанут из воды. Гадают не только в Азербайджане, но и в Албании, Македонии.

Уникальные традиции праздника

В Иране, колыбели этого древнего праздника, в наши дни на Навруз собирают скатерть с семью предметами, начинающихся на арабскую букву «син» – «Софре хафт син».

В зороастризме каждый из этих предметов воплощает то или иное благо. Атрибуты «хафт син» не менялись с глубокой древности. Это яблоко («себ»), пророщенные зерна пшеницы («сабзи»), уксус («серке»), дикая маслина («сенджед»), монета, чеснок («сир») и, наконец, специя сумах. Нередко добавляют на скатерть раскрытый Коран, а также маленький аквариум с золотыми рыбками, символизирующими счастливую жизнь.

В Оше, в древнем городе Кыргызстана, сохранился обряд «Алас, алас! Ар балээден калас!». Это своего рода слова-обереги, заклинание «Уходите прочь напасти!». Считается, что так из дома можно изгнать злых духов, чтобы все неприятное осталось позади. Эти слова сопровождаются очищением жилья дымом арчи. Кстати, эти слова Умай-эне (женское божество в шаманизме) употребляются в основном кыргызами, реже казахами.

Фото: Каландаров Нозим/ТАСС

Недалеко от Кыргызстана – в Намангане (Узбекистан) – выбирают хозяйку праздника – Бахор-ханум – Весну и Дехкан-бобо – дед-Земледелец и Момоер – Земля. Трое главных героев Навруза в красочных национальных нарядах объезжают улицы на украшенной цветами машине в сопровождении музыкантов и приглашают всех на главную площадь города.

А вот в Казахстане в этот день принято дарить подарки. При этом преподносить их нужно близким и гостям. Надо принять не менее семи гостей и посетить не менее семи домов.

На Северном Кавказе встречают весну «будильником». Традицию чтут в деревнях. Собираются мужчины и начинается самая шумная часть праздника. В качестве «будильников» у них самодельные фейерверки. Для уверенности, что весна проснулась и идет, сигнал «будильника» повторяют десять раз.

Еще дальше – в некоторых районах Китая – в Навруз проводят таинственные обряды. Некоторые девушки исполняют особый обряд: заходят по колено в реку и поют песни, прося хозяина вод дать им хорошего жениха.

В Турции зажигают сотни факелов. Жители этой страны совершают праздничные шествия по горам под звуки бубна. Считается, что таким образом можно избавиться от напастей и несчастий на год.

Главное угощение – сумаляк

В каждой стране это блюдо называют по-разному, но везде это каша из проросшей пшеницы. По легенде, одна бедная женщина, чтобы накормить своих голодных детей, налила в казан воды, бросила туда несколько речных камушков и пучок травы, росшей у их дома, и начала варить, шепча молитвы. От усталости она заснула, а когда проснулась, увидела, что содержимое в казане превратилось в смесь, похожую на повидло. Так она смогла накормить своих детей и спасти их от голода. Традиция кидать камни в казан в некоторых деревнях сохранилась и поныне, в городах вместо булыжников бросают орехи. Тому, кому они достанутся, год принесет удачу и благополучие.

Фото: Каландаров Нозим/ТАСС

Сумаляк варят всем миром – с родственниками и соседями. Интересно, что к котлу во время варки сумаляка поочерёдно допускаются девушки, чтобы загадать рождение малыша. Вообще всё, что связано с приготовлением сумаляка, считается чудотворным. Бесплодные женщины садятся в потухший очаг, чтобы забеременеть. Все эти верования говорят о том, что сумаляк традиционно связан с представлениями людей о плодородии.

Фирменные блюда на Навруз

Безусловно, каждое угощение на праздничном столе несет свой сакральный смысл. В рецептах каждого из них используются продукты, которые являются символами пробуждения, изобилия, счастья, достатка.

Главным ритуальным блюдом у казахов является сытный суп «наурыз-коже». Его готовят из семи ингредиентов: соли, крупы, молока (или айрана), курта (как жирная составляющая), воды, муки (лапши) и мяса (конины).

В Узбекистане хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят «нишалду» – сладкий десерт из яичных белков, взбитых с сахаром и душистыми кореньями трав, в казанах готовится плов.

Кыргызы готовят праздничное блюдо «чон кеже» – суп из бычьего мяса с добавлением риса, гороха, пшеницы, кукурузы, муки, пшена, картофеля и специй.

Фото: Каландаров Нозим/ТАСС

В Турции и Иране гостей встречают «берегом со шпинатом», сделанного из юфки, традиционным лакомством – «леблеби». Азербайджанцы готовят «шакярбура» (блюдо из теста с орехами), пахлаву.

В Курдистане любят жарить шашлык. Распространены сладкие пловы. Варят пшеницу, или «савар», сдабривая ее медом.

Лакцы – один из коренных народов Северного Кавказа – на Навруз готовят сладкие пироги «барта», мясной суп «итти нак» с растертыми пшеничными зернами.

Праздник, который пережил советскую идеологию

В 1926 году и Навруз, и Пасху запретили отмечать в Советском Союзе. Большевики были настроены против этих праздников и брали на карандаш тех, кто праздновал его. Этих людей затем подвергали общественному порицанию.

Фото: Тавакалов Альберт/ТАСС

В 1967 году, после почти 40-летнего перерыва, Москва неожиданно разрешила отмечать Навруз. Историки решение связывают с политикой СССР на Ближнем Востоке, в особенности по отношению к Ирану. И Навруз вновь стал всенародным. А 9 лет назад Генассамблея ООН единогласно признала Навруз и его традиции частью культурного достояния человечества.

Весна — это не только первые теплые дни и солнце. Для многих — это и праздник Навруз или персидский новый год. Отмечают его в десятках стран, причем — в мусульманских. Некоторые считают, что это мусульманский новый год. На самом деле — это день весеннего равноденствия. Это день, в который Всевышний дает блага.

Мусульманский праздник Навруз в 2022 году будут отмечать 21 марта. По традиции, в этот день человек должен рассчитаться со всеми долгами, навести порядок в своём доме, а также приготовить ряд праздничных блюд.

Праздник Навруз имеет историю, длящуюся не менее семи тысяч лет. Являясь по факту одним из древнейших из ныне отмечаемых праздников, сегодня Навруз отмечается практически во всех странах с преимущественно мусульманским населением, например, на Кавказе – Азербайджан, Дагестан, в Средней Азии – Казахстан и Узбекистан.

Традиции праздника

Этот древний праздник символизирует наступление Нового года по астрономическому солнечному календарю. Считается, что с этого дня в мире начинается обновление и процветание.

С самого раннего утра звуки карная, древнего музыкального инструмента таджиков, созывают народ на праздничное торжество.

В этот день, собравшись вокруг большого котла, женщины готовят главное угощение праздника — «суманак». Проросшие зерна пшеницы перемалывают и варят на большом огне не менее 8 часов. Чтобы блюдо не подгорело, его постоянно перемешивают, сделать это может каждый желающий.

В этот день принято одевать что-то новое. Девушки выходят в своих самых ярких нарядах — платьях из бархата или атласа, расшитых золотыми нитками.

Что говорят мусульмане на Навруз

Этот праздник ждут практически в каждой исламской семье. Праздник весны и начало новых событий сопровождается весельем и совместным сытным обедом. Обычно на Навруз мусульмане обращаются к Всевышнему и просят его о защите, о здоровье, о счастье и достатке в доме. В большинстве стран мира люди обращаются к Всевышнему со словами: Novruz bayramınız mübarək olsun!»» — «Пусть ваш праздник Навруза будет счастливым!» и отвечают на поздравление словами «Sizinlə bahəm!» — «И ваш тоже!».

Эти слова популярны на территории Азербайджана.

История весеннего праздника Навруз

Своими корнями этот праздник, который получил название «Навруз», уходит в далекое прошлое и как утверждают историки, насчитывает более 5000 лет, когда главенствующей религией мира был зороастризм. Его происхождение связывают с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратустры у древних иранцев. В его основе лежал свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, слов и деяний. Религия провозглашала личную ответственность души человека за совершённые деяния в земной жизни.

Первые упоминания о праздновании Навруза, обнаружены в священной книге зороастризма «Авесте».

Читайте также: День весеннего равноденствия 20 марта 2022: что можно и что нельзя делать 20 марта?

Источник ftimes.ru

Яран Сувар — Праздник Весны

Множество разных праздников у лезгин. В их числе Цуькверин сувар (Праздник Цветов), Сифте ргал (Первая борозда), КIару (Праздник Черешни)… Но самым замечательным из всех праздников является Яран сувар, что означает «Праздник Весны».

Правильнее написание слова в форме йар, а не яр, так как первая орфография сохраняет классный показатель й , который заключает в себе значения: «свет, заря, краснота», «бытование, существование».

Яр по-лезгински означает «красный». Это слово многозначно в лезгинском языке:

Яр «красноватость, алость».

Яр (ярар) заря, зори, алая полоса на небе у горизонта при восходе или закате солнца.

Яр (йар) — рай (й в конце лезгинского слова не произносится) — один из синонимов солнца.

Яр красивый.

Яр «любимая, возлюбленная», «любимый, возлюбленный».

Яр название весеннего месяца в лезгинском земледельческом народном календаре, период с 21 марта по 4 апреля.

Яр сердцевина, ядро дерева.

Яр (ярар) кольцо (годовые кольца) дерева.

Яр (ярар) корь (болезнь).

С этим словом связаны и мужские имена: Яр, Ярмет, Ярали, Ярам, Ярем…; женские имена: Ярруш, Ярсе-лем, Яргъед, Ярцуьк, Яргъвер, Ярчиг… Радугу в лезгинском языку называют «дочерью Солнца» (Яргъируш /Яргъан руш). С этим словом связаны названия населенных пунктов: Яргун, Ярагъ, и некоторые этнонимы (названия народов) ярхул (яхул), яркIар, что могло означать «поклоняющиеся Солнцу».

Возможно, редко еще в каком языке, как в лезгинском, так поэтично и возвышенно называют тёщу: яран-диде (мать моей возлюбленной). (Хотя сама тёща называет зятя йазне (йа, зине) — «эй, соблазнитель /растлитель»).

Красный цвет в жизни лезгин занимает важное место. Согласно верованиям древних лезгин, земля держится на рогах красного быка.

Бык (йац/йарц и в этом слове слышится «яр — красный») занимал важное место как в хозяйственной, так и в духовной жизни лезгин. Красному быку поклонялись, его приносили в жертву в праздник «Яран сувар». Назначенного для жертвоприношения быка хорошо кормили, за ним хорошо ухаживали, чистили, на шее завязывали красные нитки. Перед принесением в жертву, быка еще ночью трижды водили вокруг села. Мясо раздавали всему селу поровну.

Красный цвет считается цветом зарождения и царствия жизни, этот цвет ассоциируется с жизнью, кровью. На крови клялись, кровью братались, кровью смывали позор. Красный цвет считается самым красивым и благородным цветом. Невесту покрывают красным платком (дуьгуьр). Красными платком украшали шею коня победи-теля и доброго вестника. В орнаментах и рисунках лезгинских ковров преобладает красный цвет. Древние наскальные рисунки сделаны красным цветом.

За недели две-три до наступления Яран сувар и до окончания месяца яр (по 4 апреля) на запястьях носят красную (иногда перекрученные с белой) нить.

Заблаговременно перед праздником Яран сувар готовятся сухие стебли растений (яран кьалар «стебли для яра»), их ставят в виде конусов на специальных площадках для костров (раньше костры сжигались и на плоских крышах домов). В ночь с 21 на 22 марта зажигаются костры (по семь костров) на крышах домов, на общественных площадках, в местах массовых игрищ. В землю втыкаются факелы (лаванар) в каждой группе по семь штук. В костер бросают старые вещи, со словами: «Сийиди куг! ЦIийиди хьухь!» (Старое, гори! Новое, родись!). Устраиваются зрелищные фейерверки: пускают в небо разнообразные огненные звёзды из перекрестно связанных палок, обмотанных замасленными тряпками (цIайлахъанар); огненные шары из тряпья или соломы (ал-панар); пускают горящие стрелы (хьелхьемар); с гор скатывают большие огненные колёса или шары из спрессованной соломы и тряпья (бар-бияр). Для очищения от грехов, болезней, сглазов, порчей и прочих нечис-тей, человек по семь раз должен прыгать через костры. Чтобы испугать темных сил и злых духов, всю ночь полагается производить больше шума. Били в колокола (например, на столб вешался металл (зенг) или массивный обрубок сухого ствола дерева (лахъ-ут), бой по которым производил звон или гул), стреляли из самодельных пневматических «ружей» (къумпара) и из обычных ружей. Массовые гуляния сопровождаются присущими для этого праздника плясками и песнопениями, которые продолжаются и днем.

В древности в период яр между воюющими сторонами заключалось перемирие. В этот период полагается совершать только добрые дела, считается богоугодным делом прощать грехи, мириться, кто в ссоре, кто в кровной мести. Обращаются к Гъуцар (Бо-гам) с просьбой о прощении грехов.

На следующий день с утра (22 марта) юноши с ряженым ЦIегь (Козел) идут по дворам и колядуют: «Ну-ну нуну — яран пай!» (Нуну нуну /дай / подношения для яра!). Ряженого (ЦIегь — eh) сопровождают музыканты (зурнач или игрец на дудуке или на горской флейте с барабанщиком), двое носильщиков подношений с переметными сумами через плечо (чан-таяр или гьебеяр) и несколько сопровождавших шествие. Если двор неухожен, неубран, то ряженый пускает в адрес хозяев насмешки вроде: «Этот двор мусором богат, здесь живет ленивая хозяйка! Когда же мусор здесь сожгут? Что-нибудь нам здесь дадут?!» (КIвалин гьаят вуч «михьида», кайванидиз хупI муькIуьда! Гьашемар мус кудатIа? Вуч паяр чаз гудатIа?!). Если же двор был ухожен и чист, то ряженый расточает похвалу: «Здесь чистота необъятна, Здесь и гостить приятно! Пусть детей будет полный дом, Пусть изобилие будет в нем!» (Ина михьи, мублагь я, Илифизни те-мягь я! Хазан ацIай къул хьурай, Бере-катар бул хьурай!).

Конечно же, ряженый регулирует и хулу, и хвалу, ловко используя иносказание, намек, юмор, знал меру и такт. Вся игра — импровизация и для этой роли подбирались имеющие талант люди. Хозяева не обижаются, смеются, и сами включаются в игру, веселятся со всеми. Это традиционный праздник народной смеховой культуры. Хозяйки выносят — кто, чем богат: сухофрукты, вареные и свежие яйца, лепешки, халву (иситIа), обожженные зерна ячменя и конопли (кблар), сав (муку из кблар), свежие яблоки, орехи и прочие продукты.

На праздник «Яран сувар» красят яйца (их варят с различными растениями, выделяющими краски). Готовят разные блюда, но в каждом доме их количество должно равняться семи. Даже, если семья не могла себе позволить приготовление семи блюд, выручал гитI — кашица из семи продуктов (сушеное мясо, кукуруза, ячмень, фасоль, гороха, нахуд (сорт гороха), картошка или что-либо другое, причем и соль можно было считать за компонент); Вот некоторые традиционные блюда: тIач (напиток наподобие киселя из муки проросшего ячменя); селе-ма (семйна) сладкая патока из проросших семян ячменя, печеная тыква; чуьк (кислый суп с сушеным мясом, фасолью и кислыми сухофруктами –терном, кизилем или сливой; дангу рагу из кукурузы, ячменя и фасоли; иситIа сладкая халва из обожженной муки, меда или сахара, чул блюдо из вареного теста с тутовым мёдом растопленным в масле; мехкIуьт специальная паста из тутового мёда и муки (мука готовится из обожженных ячменных и конопляных зерен и ореха); нутIуфа ядра грецких орехов, облитые растопленным тутовым мёдом; чIахар аш плов из ячменной полбы с кисломолочным соусом и птичьим мясом; афбрар (чуду) с разной начинкой (зелень, тыква, простокваша, картофель, рисовая каша с молоком, каша из яч-менной полбы с птичьим мясом и др.); цикIен особый пирог с мясом, луком, картошкой и специями; гузан лепешки с кремом из свежего коровьего масла и мёда; баклук лепешка из кукурузной муки с луком; алуга ватрушка с яйцом и др.

Праздник «Яран сувар» («Праздник Солнца») идет из глубины веков, еще со времени раизма (поклонения Солнцу). Он приходится на день весеннего равноденствия 21 марта (вернее на ночь с 21 на 22 марта). Яран сувар символизирует возрождение и обновление жизни, победу света над тьмой, весеннего тепла над зимним холодом, добра над злом, выздоровления над болезнью, жизни над смертью…

Не следует путать языческий традиционный Яран сувар с мусульманским праздником «Навруз байрам». (Новруз по-фарсидски «новый день»). «Новруз байрам» считается мусульманским новым годом.

Период «яр» продолжается в течение 14 дней, по 4 апреля. В эти дни активно проводятся «мелер» (общественные помочи друг другу в различных хозяйственных делах, где нужен коллективный труд). В эти дни лезгины готовятся к весенним работам. Очищают дворы и участки, обрезают и сжигают сухие ветки или готовят их на дрова. Приводят в порядок инвентарь и инструмент. А самое главное — приводят в порядок тело и душу в соответствии с обновляющейся природой. Хотя в жизни лезгин произошла смена нескольких религий (язычества, христианства, ислама), они сохраняют свои политеистические традиции. Ни одна из религий не смогла их вытеснить и уничтожить. Лезгины в душе хранят веру в языческих богов гъуцар и часто обращаются к ним: к Богу Солнца (Ра Атар букв. «Солнце взошедшее»), чтобы он давал свет и тепло; к Богу Огня (Алпан), чтобы он охранял род человеческий; к Богу Месяца и Богине Луны (Варз и Мен), чтобы не лишили человека любви и надежды; к Богине Воды (Тавар), чтобы не переставала поить своей жизненной влагой; к Богине Земли (Ген), чтобы не лишал своих благ и хлеба насущного; к Богу Природы (Пан), чтобы оберегал род человеческий от злых духов… В пантеоне лезгинских языческих богов насчитывается свыше тридцати.

В дни «яр» ходят в гости к родственникам и друзьям с поздравлениями: Яран суваркай! Носят друг другу гостинцы и дарят подарки. Раньше юноши и девушки тайно передавали и дарили друг другу яргъвер — вышитые, вязаные или плетеные из красных ниток цветочки, косички, амулеты, которые прикалывались на груди.

Были и свои традиционные поверья и гадания. В земле рылись норы и считалось, что проползание через них (в норе в землю клали гвоздь, яйцо, уголь) очищает от сглаза и порчи (чила). По поверью, если долго смотреть на луну, повторяя имя любимого (лю-бимой), и положить под подушку что-нибудь связанное с любимым (платок, волос, одежда, любой предмет, к которому тот касался), то любимый будет сниться. А те, у кого еще нет любимых, повторяют заклинание «Мен, Мен къатурай, кIаниди атурай!» (Пусть Луна будет яркой, пусть явится любимый!). Им тогда во сне является любимый. Перед Яран сувар закапывали в землю вместе яйцо, марену и древесный уголь. 22 марта их выкапывали. Если на яйце появлялась красная полоса, то ожидалось везение в делах, темная полоса предупреждала о надвигающейся беде. Нужно было предпринимать то шаги, упреждающие беду. Начиная с Яран сувар (22 марта), три дня считались предсказывающими о том, какими будут предстоящие весна, лето, осень.

Праздник «Яран сувар» из народов Кавказа в описанном виде проводят только лезгины. Отголоски этого языческого праздника остались у лакцев, у молдаван (мерцишор), у славян (колядки; болгары тоже на запястье носят красную нитку).

Лезгины воспринимают 22 марта как праздник всех лезгин.

Фейзудин Нагиев

Фотоальбом: Яран Сувар в Кремле — 2005 год

8 марта – Праздник Весны на Кавказе

8 марта – Праздник Весны на Кавказе

Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Здесь жили и творили великие Пушкин, Лермонтов, Толстой, Шаляпин и многие другие, навсегда оставившие след в истории России. Увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, на Голубое озеро, пикник на Медовых водопадах. Посетив республики Кавказа, есть возможность оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Можно даже успеть совершить интереснейшее путешествие, вырвавшись из привычной и утомительной суеты буквально на выходные, и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор, поесть настоящей кавказской еды из экологически чистых продуктов, и отвлечься от повседневных проблем. Почувствуйте наш Кавказ!

Наши предложения

03.03 Кавказская мозаика (6 экскурсий), 5 дней / 4 ночи от 23 990 руб.

Тур с вылетом из Москвы.

03.03 Чарующий Кавказ с Горной Ингушетией, 6 дней / 5 ночей от 23 928 руб.

Тур с вылетом из Москвы.

03.03 Чарующий Кавказ с Горной Чечней, 6 дней / 5 ночей от 26 028 руб.

Тур с вылетом из Москвы.

05.03 Праздник Весны в горах Кавказа, 3 дня / 2 ночи и 4 дня / 3 ночи от 18 935 руб.

Туры с вылетом из Екатеринбурга, Перми.

*Стоимость указана за 1 человека в 1/2 DBL

Автор