Яран сувар — праздник весны

Яран Сувар отмечается всеми лезгинскими народами (Яран (Йаран) сувар- лезгины, дословно «Праздник Солнца», Эверчин, Эбелцен-табасараны, Эр-рутулы, Эвелцан-агулы)

Отмечают его в день весеннего равноденствия, в основном 21 марта. Он представлял собою своеобразный триумф жизни,тепла,света над зимней стужей, злыми силами, которые воплощала в себе зима.

Яран Сувар был долгожданным праздником. В эти дни люди всех возрастов вовлекались в предпраздничную и праздничную суету, отвлекаясь от своих повседневных забот,забывая на время свои горести и неудачи.Особенно любила этот праздник и деятельно готовилась молодежь и детвора.

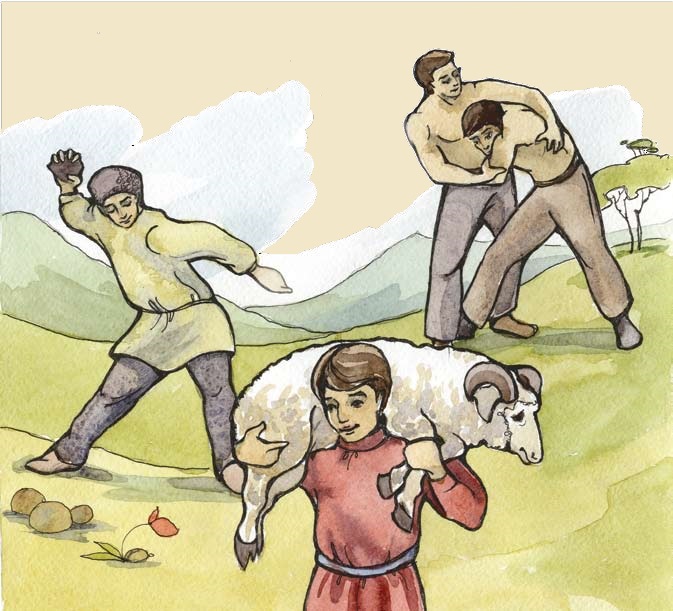

В надежде обеспечить хороший урожай лезгины готовили гитI.Существовала примета: насколько увеличатся в объеме разваренные зерна, настолько должен быть выше уржай по сравнению с посеянным зерном,поэтому в это время старались не готовить кушаний из сушеных или жареных зерен,чтобы не допускать уменьшения урожая. В остальные два вечера принято было делать пельмени с яичной начинкой и плов. Полагалось готовить в этот праздник жирную пищу.В лезгинских селениях на Яран сувар принято было подавать семь блюд.Готовились лучшие блюда лезгинской кухни,такие,как хинкал(хинкIар), плов (аш),голубцы(дуьшпаре),гуьрзе,кебаб (шашлык из молодого мяса),пироги из молодой зелени-афарар,суп из кислого молока- давугъа (тавга),напиток тIач,ахтарма.Ахтарма считалась лучшим гощением на Яран сувар. В этот праздничный день именно с нее лезгины высокогорных селений начинали обычно еду. Ахтарма заготавливалась еще с лета: овечье молоко нагревали до определенной температуры и добавляли в него в определенных пропорциях овечью же сыворотку. Густая сырная масса оседала на дно посуды,ее сливали в мешочек, и когда оставшаяся сыворотка вытекала,в полученную массу добавляли соль,а также разнообразные дикорастущие душистые травы и хранили ее до весны в бурдюке. Важное значение на новогоднем обрядовом столе лезгин занимали ритуальные блюда тIач и семена (селема). Предварительно заготавливали солод,для этого пшеницу,замоченную в мешке,клали куда-нибудь в иеплое место для прорастания,после появления ростков длинною в 5-6 см.,ее сушили и мололи.За два вечера до наступления Яран Суварполученную таким образом муку (солод) замешивали в котле с горячей водойи,тепло укрыв,ставили в теплое место на 8-10 часов.Когда жидкость поднималась над кашицеобразной массой,ее варили,мешая,весь день до вечера. По мере варки масса становилась все жиже,затем ее оставляли на всю ночь доходить, а утром первого дня весны в дом,где готовился тIач,собирались обитатели квартала,каждый со своей ложкой и миской,чтобы угоститься этой кисловатой массой жидкой каши,которую ели,добавляя туда толокно.Для приготовления семена (селема) проросшую пшеницу вместе с ростками толкли в ступе до получения кашицеобразной сладкой массы,которую затем варили до загустевания,после чего выливали в поднос. Остывшую массу разрезали на кусочки и ели как лакомство.Ночь на яран Сувар была заполнена мантическими обрядами у лезгинских девушек. Они поедали на ночь соленые хлебцы в надежде увидеть во сне суженого,дающего им воду. Девушки одного квартала собирались в эту ночь вместе в одном доме.Каждая из них приносила с собой одно яйцо. Все яйца складывались вместе на большой поднос,рядом с яйцом хозяйки его клали кусочки угля и красную краску.Поднос этот выносился на крышу и оставался там на всю ночь. Существовало поверье,что за ночь каждое яйцо должно было окраситься в один из этих цветов: красный или черный.Девушки рано утром спускали поднос с крыши и с волнением ждали результатов. Если яйцо оказывалось красным,хозяйку его ожидали в предстоящем году только радостные события,если черным-год обещал быть тяжелым.Молодые парни-шутники, зная этот обычай,лазали ночью по крышам в поисках выставленных яиц и красили их в самые разные цвета, что вводило в недоумение их хозяек.В эту же ночь собравшиеся вместе девушки устраивали гадания перед зеркалами. Предварительно они должны были принести воды из семи источников,умыться ею и затем на этой воде приготовить семь любых лучших блюд.Затем девушки накрывали стол в одной комнате и каждая садилась перед своим зеркалом. После полуночи, в полусонном состоянии, она должна была увидеть в зеркале своего суженного.В яран Сувар все лезгины повязывали запястье себе,всем членам семьи красной нитью,которую носили где в течении первых трех дней (одиг день за зиму,другой-за весну,третий-за лето) 15-дневного календарного периода,начинавшегося 21 марта,а где и все 15 дней.считается,что это делалось для того,чтобы не ударил Яр и не испортил цвет лица,а также не повредил здоровью; по поверью,в противном случае человек будет весь год вялым,сонливым.Даже скоту в качестве оберега повязывали где-нибудь красный шнур.Видимо,Яр- это древнее божество,которое,предполагалось,могло погубить людей,не почитавших его,а красная нить- оберег как бы символизировала причастность носящего его к почетанию солнца.Считалось,что каждый,неся на себе частичку солнца,после зимней тьмы и стужи постепенно как бы привыкал к солнечному облучению,усиливавшемуся с каждым весенним днем. В основе этого обычая,возможно лежыло иррациональное осмысление вполне реальной опасности чересчур большой разовой дозы солнечного облучения после зимнего авитаминоза,что могло вызвать слабость,головокружения.В первый день Яран Сувар один из священнослужителей носил по домам чашу с водой яран яд (йаран йад) – «весенняя вода» — в которой плавала бумажка с написанными муллой молитвами, и давал в каждом домеотпить этой воды,получая в обмен крашенные яйца.У всех, кто отмечает этот праздник,в первую ночь его (21 марта) принято было зажигать костры и огни. Огню приписывалась могучая сила,поэтому все, кто мог,вплоть до больных и стариков,стремились прыгнуть через костер. Лезгины, обращаясь к огню костра, произносили: «Грехи тебе, благодать мне».Эти действия можно рассматривать как своеобразное очищение перед началом нового хозяйственного года.А.Г. Трофимова сообщает об обычае лезгинской молодежи наряжать 22 марта нескольких человек в разное тряпье и маски с рогами и обходить с ними дома селения для сбора продуктов.При этом перед каждым домом ряженые инецинирова инеценировали борьбу, в ходе которой побежденный падал и не вставал до тех пор, пока хозяева дома не выносили для него яйцо и всякие лакомства.Обходы домов ряжеными и их ритуальную борьбу можно отнести к категории обрядов очистительного характера, которые практиковались еще в древнем мире и состояли в шествии вокруг «очищаемого» предмета; обход совершался с животными, « козлами отпущения», являвшимися инкарнацией(воплощением) старого года зимы,бесплодия; их затем убивали. Смерть здесь предполагала последующее обновление возрождения природы и года. Эти обряды носили в земледельческую эпоху аграрный характер. Таким образом,для народа,празднующих Яран Сувар,он был праздником Нового года, и все магико-мантические и игровые действия, производившиеся в комплексе ритуалов этого праздника,соответствовали обрядам Нового года у других народов,отмечающегося обычно зимой, после зимнего солнцеворота.Новый год, который был прежде всего новым хозяйственным годом, начинался у лезгин весной, и наступление его отмечали целым косплексом обрядовых действий, смысл которых заключался в обеспечении всему сельскому обществу в целом, так и каждому его члену здоровья, благополучия,усиления производительных сил,хозяйственного изобилия,высоких урожаев,умножение скота.

© Руслан СтIалви.А.Булатова «Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX-начале XX века» (В сокращении).

Народный календарь, календарные обычаи и обряды

Народный календарь, календарные обычаи и обряды

Ведение хозяйства (земледелие и скотоводство) побуждало людей к наблюдению за небесными телами, за изменениями в природе.

У лезгин имели свои названия восход (рагь экъечIун, экуьн ярар), зенит (нисин вахт), закат (рагьхъфин, рагь эгисун); новолуние (цIий варз), полнолуние (ацIай варз, вацран эквер); календарные звезды: Венера (Экуьнин гъед, Зуьгьре гьед), Пастушья звезда Марс (Чубандин гьед), Красная звезда (Яру гьед). Медведицу называли «Большая собака» («ЧIехи кицI»), Ковш – ЧукIватI, Малая Медведица – Малая собака (ГъвечIи кицI).

Млечный Путь у лезгин имеет несколько названий: Регъуьн рехъ (Дорога к мельнице), Яргьи руш (Высокая девушка), Хважам-Жам (Пестрая).

Наши предки пользовались лунным, лунно-солнечным и солнечным календарями. По лунному календарю определяли сроки мусульманских религиозных праздников, а в быту пользовались земледельческим календарем.

Календарный год лезгин делился на четыре времени года: гатфар (весна), гад (лето), зул (осень), кьуьд (зима).

Весна (гатфар) начиналась со дня весеннего равноденствия 22 марта и продолжалась до дня летнего солнцестояния (21 июня). Лето (гад) начиналось с 21 июня и продолжалось до 21 сентября – дня осеннего равноденствия. Осень (зул) начиналась с 22 сентября и до 22 декабря – дня зимнего солнцестояния. Зима (кьуьд) – с 22 декабря и до 22 марта – дня весеннего равноденствия.

Месяц по-лезгински – варз. Этим же словом обозначают луну. Первая половина месяца называется цIии варз (новая луна), вторая половина – куьгьне варз (старая луна). К 15-му дню месяца луна достигает полнолуния – ацIай варз (полная луна). Вот вам задание на вечер: посмотрите на небо и скажите по-лезгински, какая сейчас луна.

Для определения дневного времени пользовались деревянными шестами, вбитыми в землю. По длине и местоположению теней определяли время.

В каждый сезон года лезгины выполняли различные хозяйственные работы. Многие из них сопровождались обрядами и обычаями, некоторые – праздниками.

Первый день весны – 22 марта – совпадал с началом Нового года и отмечался как Яран сувар или Навруз байрам (Новый день).

В Яран сувар разжигали факелы и костры. Факелы устанавливались на крышах и в воротах домов, с ними выходили на улицу и на склоны холмов, костры разжигали на площадях, улицах.

В ночь на 22 марта все, даже старики, выходили на улицу и прыгали через костры со словами: «Заллай къада-бала цIу тухурай» (Пусть мои беды уносит огонь). Маленьких детей переносили через костер взрослые.

И по сей день в эту ночь разжигают костры и прыгают через них. Конечно, сейчас прыгать через костер – просто детская забава, но раньше это был магический обряд.

С утра во всех домах выставляли угощение: халву, сладкие слоеные пироги, мясные блюда. Особое значение придавалось калар – жареной пшенице с измельченными орехами и коноплей. Ими набивали карманы и угощали при встрече друг друга. Большое место в обрядовой пище в эти дни отводилось яйцам. Яйца окрашивали в красный цвет и раздавали детям.

Обычай окрашивать и раздавать яйца был распространен у многих древних народов – египтян, римлян, персов, греков: их считали символом весны, источником жизни.

Расскажу еще об одном старинном празднике нашего народа – Празднике цветов, праздник красоты обновленной природы.

Праздник цветов – один из самых ярких и эмоциональных весенних праздников лезгин, самый любимый у молодежи. Это всегда был радостный, веселый день!

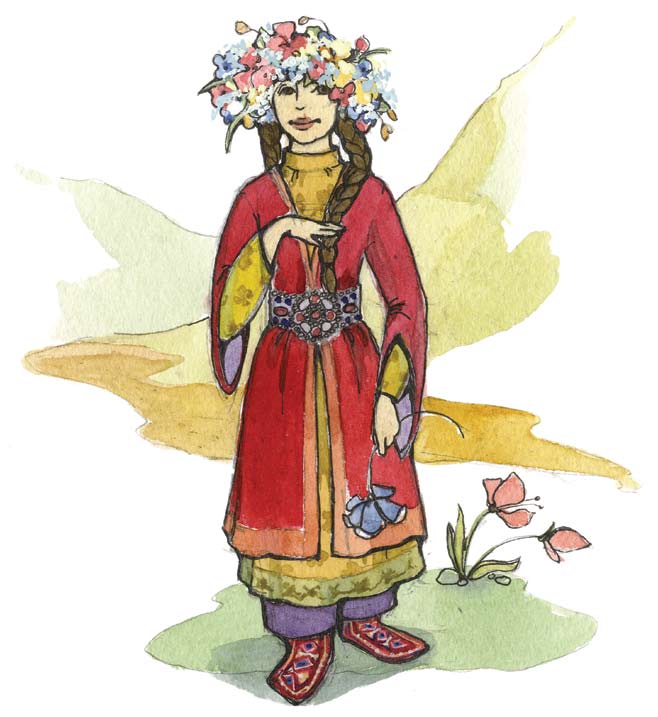

Определенной даты проведения праздника не было. Когда альпийские луга покрывались цветами, в один из теплых, солнечных дней весны юноши и девушки поднимались в горы. Молодежь наряжалась в лучшие одежды и рано утром выходила из аула. По пути в горы пели, танцевали, девушки били в бубен.

В начале праздника выбирали Королеву цветов – самую красивую девушку. Королева цветов прошлого года торжественно надевала на ее голову огромный венок из собранных там же альпийский цветов. В общем, древний конкурс красоты.

Но главными в этот день были состязания в метании камней, поднятии тяжестей, борьбе. На них выяснялось, кто же из богатырей самый быстрый, сильный и меткий. Эти качества были просто необходимы в прежние суровые времена.

Победителю присваивался почетный титул, в его честь исполнялась хвалебная песнь, присуждался приз – откормленный живой баран, которого он обязательно должен был поднять над головой.

Но самое приятное для победителя было то, что букет альпийских цветов преподносила сама Королева праздника!

Собравшиеся веселились, затевали разные игры, танцевали, пели, принимали участие в совместной трапезе. Затем собирали цветы и съедобные травы. Вечером возвращались в свои селения. Собранные цветы и травы раздавали всем встречным.

Еще один древний праздник был у лезгин, связанный с традиционным занятием – выращиванием черешневых садов. Он так и назывался – Праздник черешни. Праздник символизировал богатый урожай, щедрость родной земли, благополучие, радость труда.

Здесь тоже выбирали «Черешню-ханум» – девушку в роли хозяйки черешни. В сопровождении нарядно одетых сверстниц, с подносами в руках, полными спелой черешней она встречала гостей, приглашала отведать дары сада и начать сбор плодов. Праздничное шествие двигалось по окрестным садам, заодно обменивались опытом выращивания самых лучших, самых вкусных черешен.

Тем временем самые юные соревновались в спортивных играх, старшие просто отдыхали, а дети наедались до отвала плодами.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Соперник бога и народный календарь

Соперник бога и народный календарь

В XVI веке уже стало известно в России учение Коперника. А в 1657 году киевский ученый Епифаний Славинецкий перевел на русский язык книгу голландца Блеу «Атлас новый», назвав ее «позорище всея Вселенная». «Позорище», то есть обозрение,

Обычаи, обряды, досуг

Обычаи, обряды, досуг

В горах дагестанских джигиты, бывало,

Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,

дарили друг другу клинки и кинжалы,

И лучшие бурки, и лучших коней.

Расул Гамзатов

В каждый сезон года аварцы выполняли различные хозяйственные работы. Многие из них

1.2.2. Календарные «условия Воскресения»

1.2.2. Календарные «условия Воскресения»

В Средние века существовало несколько различных мнений о том, какого числа месяца марта воскрес Христос. А также и о том – в каком возрасте он был распят. Одно из самых распространенных мнений такого рода выражено в устойчивом

Календарные «условия Воскресения»

Календарные «условия Воскресения»

Церковное предание, в согласии с Евангелиями, утверждает, что Христос воскрес 25 марта, в воскресенье, на следующий день после иудейской Пасхи. Которая, следовательно, приходилась в тот раз на субботу 24 марта. Именно эти,

Религия, обряды и обычаи восточных славян

Религия, обряды и обычаи восточных славян

Религия язычников-славян

Современный украинский историк Я. Е. Боровский так писал об обрядах и обычаях славян-язычников в книге «Мифологический мир древних киевлян»: «С древнейших времен, еще задолго до принятия христианства,

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

Кажется, нет в мире ни одного более торжественного пиршества, которое можно сравнить со свадебным обрядом, началом и совершением брака, началом и венцом любви, о котором молодые головы поэтизируют за несколько лет прежде, избирая в своей

2.2. Календарные «условия Воскресения»

2.2. Календарные «условия Воскресения»

В Средние века существовало несколько различных мнений о том, какого числа месяца марта воскрес Христос. А также и о том – в каком возрасте он был распят. Одно из самых распространенных мнений выражено в устойчивом церковном

Древние обычаи и обряды

Древние обычаи и обряды

Одежда, мода. Как узнать, что носили люди сотни тысяч лет назад? Ведь за это время не сохранится не только одежда, но и само тело. В 1964 году на стоянке Сунгирь (около Владимира) был найден скелет человека, похороненного более 20 тысяч лет назад. Редкая

Календарные праздники у раджпутов

Календарные праздники у раджпутов

Календарные праздники в течение года дают возможность выразить почтение сверхъестественным силам, поблагодарить их за оказанные щедроты и умилостивить их на предстоящее время. Праздник как целый комплекс благодарственных и

Глава III. ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ

Глава III.

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ

На протяжении многих веков зороастрийцы сохраняли свои культы, обычаи и обряды. В условиях постоянных преследований они жили замкнутой общиной, высшая духовная прослойка строго следила за правильностью исполнения всех обрядов.

Раздел ХIХ Народные представления, обычаи, обряды, ритуалы, действа дохристианского времени, а также во времена двоеверья и христианства; праздники христианских святых в народном сознании

Раздел ХIХ

Народные представления, обычаи, обряды, ритуалы, действа дохристианского времени, а также во времена двоеверья и христианства; праздники христианских святых в народном сознании

Каждое действие, каждое народное произведение, как колядки, щедривки, пожелания,

Дагестан является настоящей сокровищницей уникальных обычаев и самобытных праздников. Богатство культурных традиций самой многонациональной республики поражает. В их ряду особое место занимают праздничные мероприятия, приуроченные к наступлению нового года, весны. Их истоки теряются в глубине веков и связаны с земледельческим укладом жизни предков горских народов. Пробуждение весны совпадает с началом очередного земледельческого цикла, которое дагестанскими народами отмечалось особенно ярко.

Известный дагестанский этнограф Ангара Булатова весенние празднества делила на две большие группы – праздники первой борозды, распространенные в Нагорном Дагестане, и праздники весны, отмечаемые в Южном Дагестане. Они оба скорее всего восходят к одному корню. Однако первый праздник отмечается не столь торжественно и непосредственно приурочен к открытию очередного сельскохозяйственного сезона.

Праздник весны или нового года имеет конкретную дату, связанную с весенним равноденствием (правда, у разных народов дата может быть чуть смещена), скорее всего являясь дальнейшей формой развития аграрного культа. Булатова, считает, что праздник был привнесен на Кавказ из Ирана, наслоившись на местные культы. Однако такие рассуждения представляются все же преувеличенными.

Безусловно, Новруз оказал влияние на местные праздники, что нашло отражение в схожей обрядности, но местный компонент на самом деле оказался лишь слегка обогащен, но не замещен им. Об этом свидетельствуют названия этих праздников на местных дагестанских языках, в то время как тюркские народы заимствовали у иранцев их древний праздник целиком, вместе с названием. В Дагестане его тоже празднуют в основном тюркоязычные азербайджанцы и ногайцы, а также ираноязычные таты.

Более того, у лезгин этот праздник, называемый Яран Сувар, четко привязан к сельскохозяйственному календарю. Кстати, в сравнении с другими дагестанскими народами у лезгин он сохранился очень хорошо, так как он служил практическим целям. Опираясь на него эффективно планировались и распределялись хозяйственные работы в течение года. Год, согласно календарю, делится на четыре части, разделяемые днями весеннего и осеннего равноденствий, летнего и зимнего солнцестояний. Он начинается с периода Яр – первой «пятнадцатидневки», знаменуя наступления сезона весны – Гатфар.

Разные исследователи пытались в названии праздника увидеть названия божества местного культа плодородия. Возможно это и было так, что еще раз подтверждает местную основу праздника, однако достаточных аргументов в пользу своих гипотез они не приводят. Зато этимологическая связь Яран Сувар с периодом Яр лежит прямо на поверхности. И Навруз в эту концепцию никак не может вписаться, особенно принимая во внимание, что названия сезонов и составляющих их периодов лезгинского сельскохозяйственного календаря имеют местные названия и не связаны с календарями, бытовавшими у иранцев.

По этим и другим признакам Яран Сувар выделяется на фоне аналогичных праздников дагестанских народов, в том числе и у близкородственных им народов лезгинской языковой группы. Более того, этот праздник занимает особое место в памяти народа. Лезгины не только в Дагестане, а также в Азербайджане, но и за пределами исторической родины обязательно празднуют Яран Сувар. Этот праздник является главным событием в жизни лезгинских общин и диаспор, так как именно он объединяет раз в год всех от мала до велика.

Тем не менее, пусть и не так ярко, но Праздник весны отмечается и за пределами Юждага, особенно, у лакцев и кайтагцев.

Длительное время Яран Сувар, как и другие местные обычаи и праздники, сосуществует с Исламом. В отличие от абхазов и осетин, лезгины и другие дагестанские народы не сохранили и не исповедуют местные верования. Поэтому в сознании народа праздник весны не является религиозным, не вступает в противоречие с устоями Ислама, как и ранее он также сочетался и с Христианством. Это календарный праздник и его обрядовая часть (кулинарная, развлекательная и т.д.) лишена какой-либо религиозной составляющей, но добавляет много веселых и красочных моментов в нашу жизнь.

С учетом того, что Дагестан становится все более открытым и привлекательным для жителей России и зарубежных стран, проявляющих все больший интерес к природному и культурному наследию республики, народные праздники являются также и важным ресурсом для развития туризма.

В этом отношении важно сохранять и развивать всю богатую палитру празднично-досугового потенциала Дагестана, обращая особое внимание на местные самобытные праздники. Поэтому попытки представить яркие и оригинальные весенние праздники дагестанских народов в качестве разновидностей Новруза не развивают, а разрушают культурное наследие Дагестана, его самобытность. Это выглядит особенно странно, если учесть, что доля тех, кто празднует Новруз не достигает и четверти, а отмечающих один только Яран Сувар превышает 50% от совокупной численности народов, традиционно празднующих наступление весеннего нового года. Нам нужны все праздники, они все наши: и Яран Сувар, и Новруз, и Эбелцан, и Интнил хьхьу, и Масленица, и многие другие. С праздником вас всех! Мира, добра и процветания!

Подписывайтесь на РИА Дербент в соцсетях:

Лезгинский праздник Яран Сувар в прошлом и настоящем

Страницы работы

Содержание работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На тему:

«Лезгинский праздник

Яран Сувар в прошлом

и настоящем»

Выполнила:

ст-ка 3к. 6гр.

Гаджимагомедова Сабина

Проверила:

Махачкала 2008г.

Лезгинский праздник Яран Сувар

в прошлом и настоящем

Праздник весны Яран Сувар

имеет древнюю историю и богатые традиции. Его формирование произошло в борьбе

со старыми религиозно-магическими пережитками, которые целиком пронизывали

праздник в прошлом.

В современном празднике

Яран сувар учтена и использована, по словам академика Ю.В. Бромлея, «вся

красочность и многообразие, весь этнический аромат обрядовых форм». Именно это

и обогатило праздник в эмоциональном отношении, способствовало его

переживаемости в новых условиях. Он и в наши дни отвечает эстетическим

требованиям, вкусам самых различных социально-профессиональных слоев лезгин,

пропагандирует новый образ жизни и в силу этого способствует преодолению

религиозной идеологии. В нем многие положительные этнические традиции

продолжают свое существование в видоизмененной форме и выступают как варианты

осознанных «регенирированых форм» традиционной культуры.

Прежде всего необходимо

выяснить этимологию выражения Яран сувар. Слово сувар все исследователи

переводят как «праздник», а слово яр имеет несколько значений, и до сих пор не

выяснено его значение в данном контексте. Так оно переводится как «алый»,

«красный». Исходя из этого некоторые исследователи переводили Яран сувар как

«Красный праздник» (ср.яран югъ – «красный день»). Однако слово яр в лезгинском

языке, как отмечалось, имеет несколько значений: «заря», «зарево»,

«возлюбленный». Оно означает также пятнадцатидневный период (с 22 марта по 6

апреля) в календарном году лезгин, с которым связан цикл сельскохозяйственных

работ. Вероятнее всего, яр – название древнего божества, покровителя

сельскохозяйственных работ у лезгин, в честь которого, видимо, получил название

упомянутый период 15 дней (яран йикъар – дни яра). Именем этого божества, по

нашему мнению, назван праздник. Божество яр, по понятиям лезгин, способно

ударить непочтительно к нему относящихся людей. Эта непочтительность в их

представлениях, проявлялась в отсутствии в период яр у людей красной одежды,

или повязок, наличие которых «оберегало их от возможного вреда со стороны яр.

Сквернословие, высказывание непочтительных слов в адрес яр и. т. д. в это время

категорически запрещалось под угрозой смерти от божества.

Яран сувар в прошлом —

один из значительных народных праздников лезгин, имеющих древнюю историю. Он

был непосредственно связан с солнечным календарем. Известно, что у лезгин, как

и у многих народов Востока, по календарю сельскохозяйственный год начинается со

дня весеннего равноденствия 22 марта. Праздник был связан непосредственно с

производственно-хозяйственной деятельностью, к нему все населения тщательно

готовилось задолго до его наступления. Собирали сухие ветки, бурьян, дрова,

солому для разведения костров, а дома запасались продуктами для приготовления

ритуальной еды гитI, калар и. т. Д.

В ночь на 22 марта

повсеместно разводили костры, через которые прыгали все взрослые села, чтобы

«избавиться» от грехов, накопленных ими за целый год. При прыжках обычно приговаривали:

Чилаяр, белаяр агъадихъ, зун винихъ! – «Чила и беды вниз, а я – вверх». Но чаще

произносили имеющее хозяйственное значение магические заклинания: Шарар,

шламар, пепеяр — гилихъди, мал, девлет — кевалихъди! — «Макроны, черви, жуки-к

морю богатство, изобилие — к дому! » перескакивание через костер

рассматривалось как средство апотропеической магии — чтобы быть здоровым,

набраться сил. Костры бывали общесельские большие, разводимые на сельской площади,

квартальные и семейные. Каждый старался сделать свой костер больше и ярче.

Существовал обычай красть чужой огонь и уносить к себе. Для этого сильные юноши

умудрялись «воровать» горящее полено из «чужого» костра и прибавлять его к

своему костру. Тот, кто отваживался на такое заслуживал похвалы своих родичей,

друзей и это считалось удальством, потерять же огонь считалось позором, таких

людей высмеивали в селе. На этой основе возникали ссоры, стычки и т. д. во

время празднества, которые имели иногда серьезные последствия. О подобных

обычаях у дагестанских горцев в прошлом веке дают нам сведения многие авторы.

Лезгины проживающие на плоскости, разводили костры на плоских крышах своих

домов. Это, видимо, связано с тем, что их дома находились на определенном

расстоянии друг от друга а отличии от горных мест, где дома расположены террасами.

Вера в очистительную

силу огня на празднестве яран сувар, обычай воровать огнь был распространен в

прошлом у всех народов Кавказа и связан с древними языческими религиозными

верованиями. Следует отметить, что огонь почитали все народы мира, и это,

безусловно, имеет свою рациональную основу.

Похожие материалы

- В огне боев Эльмурза Джамалунг. Воспоминания

- Обмен опытом работы по патриотическому воспитанию

- Германия накануне войны и военно-экономический потенциал СССР