Праздники и обрядыВўся вула! Вўся вўлаты! — Здравствуйте!Вороний день – «Вурна хатл» (хант.), отмечается 7 апреля на Благовещенье Пресвятой Богородицы. Вороний день — любимейший праздник обских угров и поэтому широко отмечается во всех национальных поселках округа. В Ханты-Мансийске празднование проходит в парке-музее «Торум — Маа». В представлениях обских угров ворона-покровительница ассоциируется с женским духом, а Вороний праздник – с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. В этот день готовили мясо оленей и других домашних животных, ходили друг к другу в гости, угощались, танцевали традиционные танцы, а также изображавшие весеннее поведение птиц. Их исполняли женщины, закрыв лица платками. На краю деревни совершали поры (бескровное жертвоприношение) — ставили стол с жертвенной пищей для ворон. На березы вешали символизировавшие солнце свежие калачи, которые съедали дети. С этим праздником связаны различные приметы и гадания: какими будут весна, погода, охота, улов рыбы, сбор ягод и т.п. На празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывал легенду о вороне. Праздник водяного царя Витхона, отмечается в Березовском районе и ряде национальных сел Югры весной, после вскрытия рек. Витхон (манс.), или Вит-куль (хант.), — водяной царь, персонаж религиозных верований, мифов и сказок обских угров, почитается духом воды, хозяином всех водоемов. По разным вариантам мифа, Витхон – сын небесного божества Торума либо древний человек-богатырь, которого Торум поставил присматривать за реками. В день первого спуска лодок на воду Витхону коллективно приносится жертва. В прошлом, как правило, практиковался Ир (принесение в жертву животных), в настоящее время обычно ограничиваются бескровным угощением духа повседневной пищей, часто выливают в реку стакан водки. Праздник Обласа, проводится ежегодно в июле в Нижневартовском районе, поочередно в каждом национальном поселке. Гвоздь праздничной программы – гонки на обласах. В каждом заезде участвуют 5-6 обласов, затем победители заездов соревнуются между собой. Состязания проводятся отдельно в группах юношей до 17 лет, мужчин — до 55 лет, а также мужчин-ветеранов и женщин. Кроме того, мужчины состязаются в борьбе, слегка напоминающей самбо. Женщины выясняют, кто из них самая ловкая и сильная в игре в палочку. Для этого две женщины садятся на землю, упираются ступнями друг в друга и, вцепившись руками в палочку, тянут ее каждая к себе, пытаясь отобрать у соперницы. Вечером – застолье. В последние годы в празднике обласа принимают участие представители коренных народов других регионов России и из-за рубежа. День оленевода, проводится в феврале в Нижневартовском и Березовском районах, как правило, приурочивается ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Уже с утра гремит музыка, хозяйки готовят традиционное угощение – оленину и чай. Праздник длится целый день. Можно заскочить погреться в чум, съесть кусок мяса или строганины, выпить чаю или пропустить чарку-другую, чтобы согреться. Главное зрелище праздника – гонки на оленьих упряжках. Этих увлекательных состязаний пять: гонки рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах за оленями и на оленьей шкуре. Отдельно соревнуются мужчины и женщины. Одновременно с гонками проходят другие соревнования по традиционным северным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, бег на охотничьих лыжах, тройной прыжок, метание топора на дальность. Медвежий праздник. Культ медведя издавна широко распространен в Евразии и Северной Америке. Суеверное, почтительное отношение к медведю определяется сходством медведя и человека. Медведя-тотема нельзя было убивать и есть его мясо. В миропонимании ханты медведь не только опасный лесной зверь, но и возвышенное обожествляемое существо – сын Нуми Торума. Праздник проводится в доме охотника. В прежние времена голову ряженного медведем покрывали платком, на глаза клали кружки из бересты или монеты, чтобы медведь не мог видеть своих убийц. Лапы украшали кольцами и ленточками. Перед медведем ставили угощение, вино, фигурки из теста, изображавшие оленей, после чего извещали медведя о том, что его якобы убила русская стрела и пуля, заодно просили не пугать в лесу женщин и детей. Программа увеселения начиналась с песен, рассказывающих о небесной жизни медведя и его земных деяниях. Утром пели песню пробуждения и хвалебные песнопения. Затем начиналось драматическое представление. Важное место занимали обряды «отречения», когда охотники с почтением обращались к медведю и говорили, что они не виноваты в его смерти. Мужчины выступали в берестяных масках, женщины танцевали, закрыв лица и руки платками. Источник: Назад в раздел |

Обряд поклонения водному духу Вит Хону

Территория Югры изобилует водными ресурсами: расположена в бассейне двух крупных рек Оби и Иртыша, в которые впадает множество рек и речушек, богата озёрами и другими природными водоёмами. В традиционной культуре обских угров наряду с другими сферами, стихиями, такими как огонь, воздух, земля, леса, особо почитается вода.

Поскольку обских угров в большой степени было ориентировано на рыболовство, река являлась и является для коренных жителей нашего края символом жизни. Многие поколения ханты и манси прославляли воды: реки, озёра, рядом с которыми они жили, наделяли их святостью. В религиозном сознании людей водная стихия олицетворялась с грозным водяным духом Вит-Хōн (манс.) / Йиӈк-Вəрт (хант.) и его дочерью Вит-Хōн Аги (манс.) / Йиӈк-Вəрт Эви (хант.).

О месте пребывания Вит-Хōн’а и его дочери Вит-Хōн аги в «Священной сказке о возникновении земли» говорится так: «Оказывается, через морскую воду вниз есть серебряная дверь, золотая дверь. Там город Вит-Хōн’а: серебряный город, золотой город. Рядом с домом маленький дом стоит. В маленьком доме с водяными косами косатая женщина, с водяной красотой красивая женщина сидит. Оказывается, это Дочь Вит-Хōн’а. Отцом ей в приданое предназначена рыба».

К Водному духу обращались с просьбами об успешном рыбном промысле. Чтобы попросить Вит-Хōн’а о богатых уловах, необходимо его задобрить, умилостивить, иначе он пошлёт беду и голод. Потому ханты и манси и практиковали регулярные обряды, направленные на умилостивление владыки водной стихии.

Местом проведения обряда чаще всего служит крутой берег (яр), где обычно имеется ёлка с двумя и более верхушками. На высоте 1,3 м на стволе дерева должен быть сделан затёс с вырубленной личиной Вит-Хōн’а. Под личиной стоит Вит-Хōн тōрум сув «божественный посох-молот Вит-Хōн’а». На нём делаются зарубки, означающие число жертвоприношений в его честь. На ветки под личиной прикрепляется улам (рубаха из красной ткани для Водного духа) и покрывало с привязанными по его краям колокольчиками для дочери Водного духа. А на нижние ветки прикрепляются принесённые подарки.

Обряд поклонения водному духу Вит Хону

5 июня на территории музея под открытым небом «Суеват пауль» во второй раз состоялся обряд поклонения Водному духу Вит Хону.Вит Хон — хозяин всех водоемов, к нему обращаются с просьбами о хорошем улове, делают подношения, прежде чем спустить лодку на воду или установить ловушку на рыбу. Коренные народы Севера чтят…

Обряд поклонения водному духу Вит Хону состоялся в 2020 году в социальной сети

2020 год внес свои коррективы в работу всех учреждений культуры, поэтому югорский Музей провел второй (ежегодный) обрад поклонения водному духу Вит Хону в социальной сети ВКонтакте. Цикл публикаций знакомил с легендами, традициями и историей обряда. Также был проведен конкурс фотографий на самый большой улов, ведь именно для этого и проводится…

Обряд поклонения водному духу Вит Хону 2019

13 июля 2019 года впервые в Югорске состоялся обряд поклонения водному духу Вит Хону – традиционный праздник обско-угорских народов. Обряд прошел в Музее под открытым небом «Суеват пауль» и был проведён инспектором лесной охраны, членом местного отделения общественной организации «Спасение Югры», волонтёром музея Павлом Кирилловичем Дунаевым (г. Советский). Испокон веков любое поселение…

plg_search_jcomments

PLG_JEV_SEARCH_TITLE

Search — K2

Поиск — Категории

Поиск — Контакты

Поиск — Контент

Поиск — Ленты новостей

Поиск — SP Page Builder

Поиск — Метки

Содержание

Последние новости

Мы в соцсетях

ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ:

ПН. — ВТ. ВЫХОДНОЙ

СР. — ПТ. с 11.00 до 18.00

Начало последней экскурсии (не позднее часа до закрытия, согласно режиму работы)

Вход в экспозиционные залы: за пол часа до закрытия ( согласно режиму работы)

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ПН. — ВТ. ВЫХОДНОЙ

СР. — ВС. с 11.00 до 18.00

НАЧАЛО ПОСЛЕДНЕЙ ЭКСКУРСИИ:

за час до закрытия

Первое воскресенье месяца — бесплатная экскурсия в основной экспозиции для всех категорий посетителей. Начало в 14:00

Последняя вторник месяца — санитарный день

Последний четверг месяца — день бесплатного посещения (экскурсионные услуги предоставляются платно) с 11:00 до 21:00

Национальный праздник поклонения водяным духам

«Петров Хатл».

Жизнь коренных жителей Севера тесно связана с рекой. Рыболовство и охота всегда были окружены различными представлениями и обрядами.

Ханты и манси верили, что совершив обряд, они заключили союз с духами, ведь именно духи являются хозяевами определенных угодий, участков реки. Сейчас люди не задумываются над смыслом совершаемых обрядов, но все равно проводят их по традиции. Обряд кормления «духов – хозяев» служит для того, чтобы удачно прошла охота или рыбалка.

7 июля 2016 года на территории музея состоялась театрализация древней легенды – обряда «кормления» водяного духа, в данном случае — реки Вачим-яун, что в переводе с хантыйского языка – «узкая река».

На праздник пришли ребята с творческих площадок и пришкольных лагерей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья из центра социальной помощи семье и детям «Апрель».

Главными героями праздника были водяной царь Витхон и Берестяная Маска. Пришедшие на праздник, загадывая свои сокровенные желания, опускали в воду монеты, привязанные к сосновой коре голубой ленточкой. На память о празднике ребята из рук водяного царя Витхона и Берестяной Маски получили книжные закладки, в которых рассказывалось об этом празднике.

Всего мероприятие посетило 38 человек.

Фотоотчет данного мероприятия вы можете просмотреть в социальных сетях:

«Вконтакте»:

«Одноклассники»:

Методист отдела НМиЭВР

МУК «ЛХЭМ»

Халилова Н.З.

Территория Югры богата водными ресурсами: расположена в бассейне двух крупных рек Оби и Иртыша, в которые впадает множество рек и речушек, богата озерами и другими природными водоемами. Поэтому рыболовство – одно из основных направлений хозяйственной деятельности коренных жителей угорского края.

В традиционных культурах наряду с другими сферами, стихиями, такими как огонь, воздух, земля, леса, особо почитается вода. В религиозном сознании водная стихия олицетворялась с водяным духом Вит-Хōн (манс.) / Йиӈк-Вəрт (хант) и его дочерью Вит-Хōн Аги (манс.) / Йиӈк – Вəрт Эви (хант.). Время от времени проводились специальные обрядовые действия.

По данным исследователей, в честь Водного духа и его дочери трижды в течение года совершались действа: после ледохода, летнее время и осенью, перед ледоставом. Обращаясь к духам, отдавая приношения, просили у духов воды удачи на промысле и защиты на воде.

Обрядовые действа сохранились и поныне. Например, по обычаю казымских хантов, впервые садясь по весне в лодку, следует смочить голову водой и сказать: «Йиӈк-Вəрт Эви ‛Воды-дух Дева’, на твою спину я сел». Тем самым выражается и поклон воде, воспринимаемой как живая твердь (спина).

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», сохраняя древние традиции и культуру обских угров, ежегодно выступает организатором Обряда поклонения Водному Духу.

Во время Обряда старейшины Земли Югорской читают молитвы Водному духу, духам Земли, Неба, одаривая их, и просят для всех Здоровья, Удачи, исполнения желаний. С 2014 года обращение к Духам становилось неким благословением перед началом Международных соревнований на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах. В последние два года масштабные соревнования не проводятся, но традиции живы.

Образы водных духов и рыб – главного богатства водной стихии отражены и в литературном творчестве поэта Ювана Шесталова:

Ай-я! Ай-я! Ай-я-я-я!

Эй ты Витхон, водяной царь,

Бороду травяную почеши,

Рыб на речной простор выгони.

Пусть послушают они наши песни.

Пусть осчастливят наши невода.

Я призываю всякую рыбу.

Осетра беру своим вожаком,

Он любит плавать лишь по чистым струям.

Я зову в глашатаи серебристую нельму.

Пусть она будет нашим глашатаем,

Пусть призовет других рыб:

И муксуна, и сырка,

И сосьвинскую селедку –

Наше живое золото.

Да будет плескаться

Золотая рыбка в наших неводах,

А вы, большие рыбы,

На этот раз можете не заплывать в невод.

Будьте вожаками!

И мы скажем:

«Пумасипа! Много раз спасибо».

Ай-я! Ай-я! Ай-я-я-я!

Традиционные праздники Югры

Подготовила Блинова Полина,

ученица 5 Г класса

Руководитель: Мельничук И.А.

Цель:

- Найти информацию о праздниках

Задачи:

- Узнать различные праздники народов Югры

- Узнать традиции проведения праздников

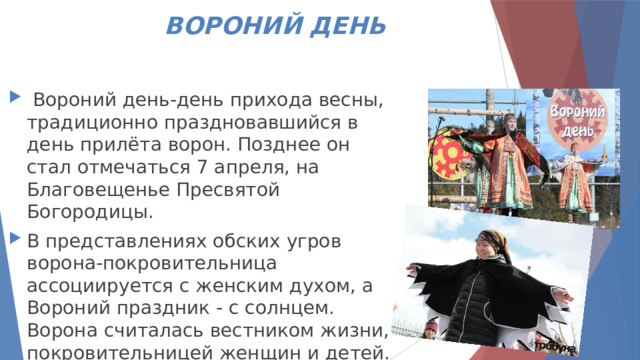

ВОРОНИЙ ДЕНЬ

- Вороний день-день прихода весны, традиционно праздновавшийся в день прилёта ворон. Позднее он стал отмечаться 7 апреля, на Благовещенье Пресвятой Богородицы.

- В представлениях обских угров ворона-покровительница ассоциируется с женским духом, а Вороний праздник — с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей.

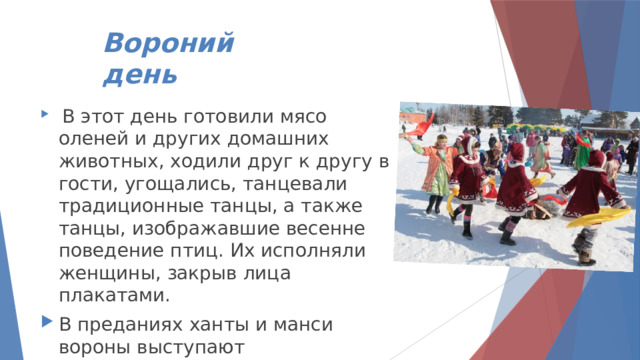

Вороний день

- В этот день готовили мясо оленей и других домашних животных, ходили друг к другу в гости, угощались, танцевали традиционные танцы, а также танцы, изображавшие весенне поведение птиц. Их исполняли женщины, закрыв лица плакатами.

- В преданиях ханты и манси вороны выступают покровительницами женщин и детей

День оленевода

- Проводится в феврале. Как правило ,приурочивается к Дню защитника Отечества, 23 февраля. Уже с утра гремит музыка, хозяйки готовят традиционное угощение — оленину и чай.

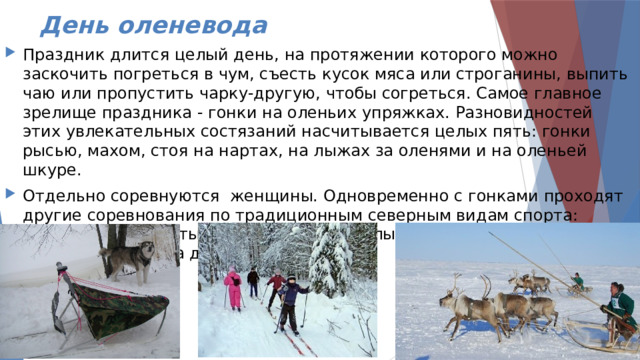

День оленевода

- Праздник длится целый день, на протяжении которого можно заскочить погреться в чум, съесть кусок мяса или строганины, выпить чаю или пропустить чарку-другую, чтобы согреться. Самое главное зрелище праздника — гонки на оленьих упряжках. Разновидностей этих увлекательных состязаний насчитывается целых пять: гонки рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах за оленями и на оленьей шкуре.

- Отдельно соревнуются женщины. Одновременно с гонками проходят другие соревнования по традиционным северным видам спорта: прыжки через нарты, бег на охотничьих лыжах, тройной прыжок, метание топора на дальность.

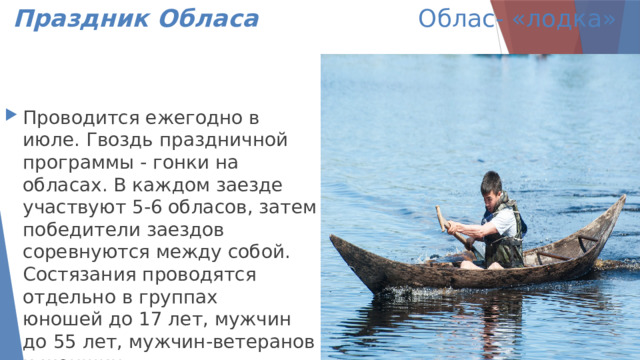

Праздник Обласа Облас- «лодка»

- Проводится ежегодно в июле. Гвоздь праздничной программы — гонки на обласах. В каждом заезде участвуют 5-6 обласов, затем победители заездов соревнуются между собой. Состязания проводятся отдельно в группах юношей до 17 лет, мужчин до 55 лет, мужчин-ветеранов и женщин.

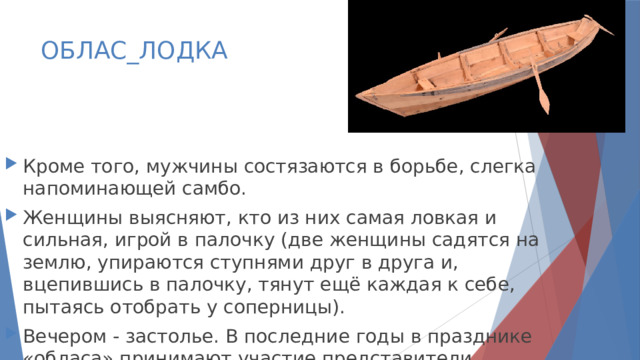

ОБЛАС_ЛОДКА

- Кроме того, мужчины состязаются в борьбе, слегка напоминающей самбо.

- Женщины выясняют, кто из них самая ловкая и сильная, игрой в палочку (две женщины садятся на землю, упираются ступнями друг в друга и, вцепившись в палочку, тянут ещё каждая к себе, пытаясь отобрать у соперницы).

- Вечером — застолье. В последние годы в празднике «обласа» принимают участие представители коренных народов

Праздник водяного царя Витхона

- В настоящее время отмечается весной, после вскрытия рек.

- Витхон — водяной царь — персонаж религиозных верований, мифов и сказок обских угров — почитается духом воды, хозяином всех водоёмов.

- Основной обязанностью его является справедливое распределение рыбных запасов по водоёмам.

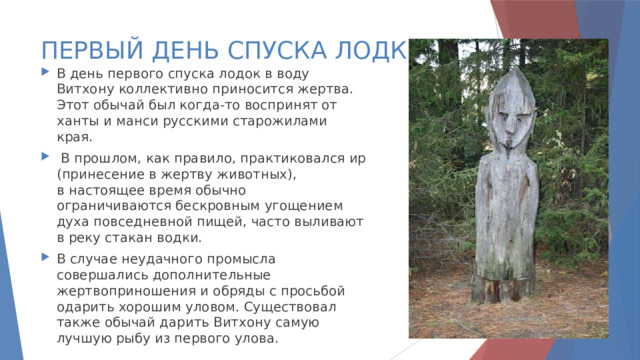

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СПУСКА ЛОДКИ_

- В день первого спуска лодок в воду Витхону коллективно приносится жертва. Этот обычай был когда-то воспринят от ханты и манси русскими старожилами края.

- В прошлом, как правило, практиковался ир (принесение в жертву животных), в настоящее время обычно ограничиваются бескровным угощением духа повседневной пищей, часто выливают в реку стакан водки.

- В случае неудачного промысла совершались дополнительные жертвоприношения и обряды с просьбой одарить хорошим уловом. Существовал также обычай дарить Витхону самую лучшую рыбу из первого улова.

ПРАЗДНИКИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ

Праздники народа манси I Ненецкие народные праздники I Праздники народа ханты

Каждый народ заявляет о себе через свою деятельность, т.е. культуру. Традиционная культура народов Севера (ханты, манси и ненцев) складывалась на протяжении веков. Она была максимально приспособлена к природным условиям их обитания, она была подчинена определенным законам, передающимся от одного поколения к другому. Самыми существенными являются отношения, которые складываются между человеком и природой. Эти отношения и связи, зародившиеся в незапамятные времена, ревниво оберегаются традицией, закрепляются в обычаях, обрядовых действиях, религиозных верованиях.

ИСТОРИЧЕКАЯ СПРАВКА

МАНСИ – небольшой народ, около 7 тысяч человек, живущий в основном в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области. Манси объединяются с ханты под названием обские угры. Манси и их ближайшие родственники ханты являются коренным населением западно-сибирской тайги. Еще несколько столетий назад территория манси распространялась гораздо дальше к западу, но н более сильные и воинственные племена коми-зырян оттеснили их в Зауралье. В XVI веке манси были данниками сибирского хана Кучума, воевавшего с Ермаком. После поражения Кучума земли манси вошли в состав Российского государства. Прежнее название манси – вогулы.

Все группы манси в значительной степени смешаны. В их культуре можно выделить элементы, свидетельствующие о контактах с ненцами, коми, татарами, башкирами и др. Особенно тесными были контакты между северными группами ханты и манси.

Основные традиционные занятия – охота и рыболовство, у части манси – оленеводство.

НЕНЦЫ — коренное население Европейского Севера и севера западной Сибири.

Выделяются две этнографические группы: тундровые ненцы и лесные ненцы, различающие по фамильно-родовому составу, диалекту, некоторыми особенностям культуры. Говорят на ненецком языке, имеющем 2 диалекта, которые распадаются на говоры.

Традиционной отраслью хозяйства ненцев на всей территории их проживания является охотничий промысел, рыболовство, оленеводство.

ХАНТЫ – коренное население Западной Сибири, сосредоточенное в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Общая численность 22,5 тыс. человек.

Среди ханты выделяется 3 этнографические группы – северная, южная, восточная. Они отличаются диалектами, особенностями в хозяйстве и культуре. До начала XX века русские называли ханты остяками. Говорят на хантыйском языке, письменность на основе русской графики, верующие ханты – православные.

Основные занятия – охота и рыболовство.

НЕНЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Как известно, у ненцев нет традиционных народных праздников, но есть дни большой радости. Это — день рождения ребенка, приезд желанных гостей и родных, наконец, создание новой семьи — свадьба.

День рождения человека отмечается всего один раз в жизни после того, как отпадет пуповина у младенца. Это праздник только для взрослых, и сам именинник до конца своей жизни ни разу не отметит день своего рождения, и не будет знать, как проходили его именины. По случаю рождения ребенка забивается молодой олененок, одариваются подарками пожилые женщины, принимавшие роды. Как правило, это небольшие подарки: например, плетеная тесьма для кос, кусочки сукна, предметы для гигиенических процедур и т.д., повивальной бабке вручается нож, которым перерезалась пуповина. Пока женщины и бабушки отмечают день рождения малыша, его братья и сестры бегают вокруг, опережая друг друга, в поисках следов нового человека на снегу, на песке у реки. Появление маленькой сестренки или братика очень озадачивает малышей, а взрослые им задают новую задачу, с которой им не справиться, как ни стараются. В конце концов, дети смиряются с тем, что невозможно обнаружить следы малыша, и приходят к выводу: этот таинственный человек очень хорошо ориентируется на местности и умеет выбирать такие места, по которым не могут ходить другие. Ища его следы, дети выдумывают всевозможные небылицы: может быть, он прилетел на крыльях или забрался в мешок с желтым мхом, или пришел как нгэмунзи — образ сна, бесшумно и незаметно подкрадывающегося к человеку. Этим нгэмунзи в тундре укрощают чрезмерно расшалившихся к вечеру детей. Для того чтобы он им не снился в образе чудовища, его называют ласково — Нгэмунзикоця. Взрослые говорят: «Образ сна любит садиться вечером на глаза и делает их больными». Чтобы этого не случилось, дети стараются быстро закрыть глазки и без лишних напоминаний засыпают.

Каких-либо особых своих праздников, кроме более или менее определенных периодов (но не дней) жертвоприношений, связанных с оленеводством и промыслами, не имелось. В результате долгого общения с русским населением, европейские ненцы стали отмечать некоторые из православных праздников. Связывая их с периодами своего оленеводческо-промыслового цикла. Вот некоторые из них (по старому стилю):

25 марта – Ворна яля (Благовещение; начало весенних перекочевок);

23 апреля – Егор яля (считалось, что к этому времени надо подойти к отельным местам);

9 мая – Николя яля (начало ледохода);

29 июня – Петров яля (конец вонзевого лова рыбы, начало сорового);

20 июля – Ильин яля (середина лета);

15 августа – Успенье яля (убой оленей на малицы);

1 сентября — Семен яля (до этого дня сдавали пески, нанимались на рыбалки);

Новый год – сыра ер’яля (середина зимы).

ВЕСЕННЕЕ ОДАРИВАНИЕ НЕБЕСНОГО БОГА-ГРОМА

Ненцы-старожилы помнят, как в былые времена они сами и их предки отмечали весенний праздник одаривания небесного Бога-Грома оленем. В роде Панхи Пяк это событие происходило так. Род Панхи Пяк ехал на свою священную сопку «Кавр нат ка» принести в жертву Богам Воды, Неба и Грома оленей. Пяк Панхай поднялся на хребёт сопки, привязал серую важенку к дереву, снял с себя пояс с маленьким мешочком на замшевом шнурке, вынул из него узелок и положил у корней лиственницы. Оленя вывели на ровное место мордой к востоку. Трое мужчин оленя умертвили, и, когда он издавал последние вздохи, подняв голову к небу, Пяк развязал узелок и привязал его к ветке лиственницы.

Вспоров оленю брюхо, мужчины вынули и положили на снег его внутренности. Когда горячая кровь заполнила брюхо, человек который принёс его в жертву, зачерпнул тёплой оленьей крови и не спеша пошёл к реке Пур. Встал на колени и вылил кровь в быстрое течение реки, при этом, наклонившись над водой, произнося священную молитву Богу-духу Воды. «Вездесущий, дай нам удачи в летнем улове рыбы, чтобы сытно ели наши дети! Не забирай духа моего народа в осенний и летний период». Не тревожь нас шумом сильных волн. Сохрани поголовье наших оленей».

Закончив священную молитву, се сели вокруг туши оленя. К голове мёртвого оленя положили рыбку, окропив её рот оленьей кровью, и приступили к трапезе.

А тем временем забили белого оленя хора (самец оленя), принеся его в жертву Богу Неба — Грому. И сделали из веточки образ- символ Бога–Грома в виде птицы, помазав кровью её и берёзу у корней. При этом произносится молитва: «О великий хозяин неба, мы живём под тобою. Наша жизнь видна, как на ладони. Просим тебя, сверху смотрящий глаз, принеси нашему племени удачу, тёплое лето, много дичи, ягод, грибов для оленей. Чтобы не было комаров и оводов, не было сильной жары. Убереги нас и наши пастбища от пожаров, грома и молнии».

Все сородичи Панхи Пяк сели вокруг забитого оленя, ели, пили свежую оленью кровь и чай из душистых листьев. К вечеру все разъехались в свои чумы радостные от того, что исполнили долг перед Богом Неба.

Этот обычай ушёл в прошлое. Закон природы: всё течёт, всё меняется.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

День оленевода – традиционный, ежегодный национальный праздник ненцев, связанный с их хозяйственной деятельностью Он устраивается в масштабах района или округа, проходит обычно весной. На него собирается большое количество людей. На этом празднике из национальных видов соревнований наиболее распространенными являются гонки на оленьих упряжках, метание тынзея (аркана), топора, прыжки через нарты, перетягивание палки.

Гонки на оленьих упряжках — красивое, захватывающее зрелище. Отбираются лучшие олени, упряжь украшается ленточками, полосками ровдуги, разноцветного сукна. В зависимости от сезона запрягают четыре-шесть оленей. Состязания проводятся на скорость, однако присутствующие неизменно оценивают красоту бега оленей, их окраску (наиболее красивыми всегда считались белые олени) и т.д.

Тынзей мечут на поставленную вертикально палку, хорей, на головки нарт. Топор бросают на дальность.

Интересны традиционные соревнования по прыжкам через нарты. Несколько нарт (обычно столько, сколько есть свободных пустых нарт) устанавливают параллельно друг другу на расстоянии полуметра. Прыжки совершаются двумя ногами вместе, сначала в одном направлении, затем в обратном, пока хватает сил. Хорошие прыгуны перепрыгивают через 30 и больше нарт без отдыха.

Палку перетягивают сидя, упершись друг в друга ступнями ног (есть варианты).

Все эти виды соревнований — мужские. Женщины изредка участвовали лишь в гонках на оленях.

Из других игр и забав на открытом воздухе можно отметить женские игры — в жмурки, колечко, — имеющие отличия от аналогичных русских игр. Так, например, при игре в колечко его часто передавали просто из рук в руки, а не по веревке.

На День оленевода готовится обычно национальные угощения (оленье мясо, струганина). Устраиваются ярмарки, на которых продаются изделия национальных промыслов (поделки из кости, изделия из меха, бисера и т.д.).

ПРАЗДНИКИ НАРОДА ХАНТЫ

Медвежий праздник | Bороний день | Проводы Лебедя

В духовной культуре ханты большое значение имеет культ медведя и связанный с ним комплекс мифов и обрядов, называемый «медвежий праздник» или «медвежьи игры».

Медведь, по преданию ханты, — предок-родственник. Первоначально этот праздник проводился только членами одной общины, но со временем он стал общенародным. В нем много сходного с медвежьим праздником манси. Он также приурочен к зимнему солнцестоянию (начало) и весеннему равноденствию и проводится как периодически, так и по случаю добычи медведя на охоте. Вторая форма праздника сохраняется и сейчас. С «медвежьим праздником» связаны богатый фольклор, народная хореография, песенное искусство и народный театр.

ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ МАНСИ И ХАНТЫ

МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК

|

|

|

Звенят по снежному насту полозья легких нарт, мчат нас берегом Ляпина, самого рыбообильного притока Северной Сосьвы. Быстро бегут олени, поводя ноздрями в сторону синих зубцов Урала на горизонте, откуда дует свежий «ветер каслания» (перегон оленьих стад на новое пастбище) Мы летим, зарывшись в меховые доспехи, к таежной хозяйке — волшебнице миснэ (Миснэ – это добрые лесные великанши, помогающие людям). Богиня ожидания, она приютит в своих владениях и уставшего охотника, и продрогшего путника. Но как найти ее дом в этой лесной сказке со священными деревьями, на которых вырезаны таинственные личины? Как услышать ее зов? Быть может, он в этом скрипе полозьев или свисте ветра в лицо? А может быть, нужно искать миснэ не под покровом снежного леса, не в шуме кедров, а в тепле домашнего очага, в песнях мансиек, поддерживающих это тепло, чтобы обогреть ушедших на охоту или рыбалку мужей и сыновей?

Мы спешим с мансийским поэтом Юваном Шесталовым на главный охотничий праздник — самый архаичный и таинственный из всех, что сохранились у народов нашей страны,— на Медвежьи пляски, или игры, как называют его манси — маленький народ охотников, рыбаков и оленеводов, живущий в северной сибирской тайге. Именно об этом празднике писал Л. И. Толстой: «…недавно я прочел рассказ о театре у дикого народа вогулов. Одним из присутствовавших описывается такое представление: один большой вогул, другой маленький, оба одеты в оленьи шкуры, изображают один — самку оленя, другой — детеныша. Третий вогул изображает охотника с луком и на лыжах, четвертый голосом изображает птичку, предупреждающую оленя об опасности. Драма в том, что охотник бежит по следу матки с детенышем. Олени убегают со сцены и снова прибегают. Такое представление происходит в маленькой юрте. Охотник все ближе и ближе к преследуемым. Олененок измучен, жмется к матери, мать лижет ему рану. Охотник натягивает другую стрелу. Зрители, как описывает присутствующий, замирают, и в публике слышатся тяжелые вздохи и даже плач. И я по одному описанию почувствовал, что это было истинное произведение искусства».

Этот праздник нельзя предсказать или вычислить по календарю, ведь чтобы он состоялся, должен быть убит медведь. «Убит медведь» — манси никогда бы так не сказал: зачем поминать всуе имя хозяина тайги, своего великого предка, услышит, — обидится. Лучше сказать «вортолнут» — «в лесу живущий»:

По тайге летают сказки,

По тайге легенды бродят,

Как охотники медведя,

Встретив, хитростью «низводят».

В деревнях расскажут манси,

Как медведя «опускают».

Но никто сказать не смеет,

Что медведя — убивают…

«Низведен» медведь, «опущен»,—

Он поддался ненароком,—

Голова его большая

На столе лежит широком.

И тогда его мужчины

Как героя восхваляют,

Духом леса называют,

Куньей песней развлекают,

Птичьей пляской провожают.

Эти стихи Ювана Шесталова, полотна его замечательных земляков-художников Константина Панкова и Геннадия Раишева, таежные предания и легенды, книги историков и этнографов завораживали, звали в даль расстояний и времен, манили на древний праздник, в котором природа возвращает человека в свое лоно, в свой миропорядок, и он вновь сливается с нею за масками зверя. Конечно, с высоты полета над тайгой весь этот мир лесных тайн можно охватить теперь одним взглядом вместе с новыми городами, нефтяными вышками и газопроводами. Предания медвежьего следа вплетаются тонкой нитью в огромное пестрое сказочное полотно других времен и народов, а в далекие века и былые обряды невольно заглядывает свет сегодняшнего.

Немало лет прошло с тех пор, как видели в этих местах настоящий Медвежий праздник — живы были тогда еще старики, знавшие весь сложный сценарий представления, все его песни и причуды. Игрались Медвежьи пляски после удачной охоты и позже. Играются редко и сейчас — в сильно упрощенном виде. И вот задумано было восстановить этот полузабытый праздник, пригласить на него в село Сосьвинская знатоков и лучших исполнителей ролей Медвежьих игр со всего Ханты-Мансийского автономного округа, а это по площади — почти вся Украина. Для такого случая из самой просторной избы, как положено, вынесли все лишнее. В передний угол поставили «священный» стол, на котором будет возлежать медвежья голова. Для украшения комнаты и стола использовали непременные атрибуты праздника — узорчатые берестяные короба, орнаментированные изделия из оленьего меха и бисера, а местный школьный музей народного искусства предоставил лучшие экспонаты — обрядовую медвежью люльку, резную деревянную посуду, великолепный старинный мансийский инструмент со струнами из оленьих жил — санквылтап, что значит «звенящий». Родственный финскому и эстонскому кантеле, схожий с нашими гуслями, он, вероятно, является одним из древнейших музыкальных инструментов. Игра на нем неизменно сопровождала Медвежьи пляски, шаманские камлания (с помощью специального питья, танцев, пения и ритмических ударов в бубен шаман приводит себя в особое экстатическое состояние, во время камлания душа шамана якобы совершает путешествие в мир духов), а из мансийских сказок известно, что волшебный санквылтап делает всесильным того, кто владеет им. Хотя Медвежьим пляскам свойственен довольно строго определенный порядок, но, как и на всяком народном празднике, его участникам представляется возможность импровизации, неожиданных сценок, острых шуток — они-то и придают ему ту злободневность, которая соединяет древние обряды с сегодняшней жизнью.

Готовили в селе к скорому торжеству и праздничную одежду. Полотно в этих краях когда-то ткали из прочного и теплого волокна крапивы. Теперь, конечно, материя покупная, но покрой остался традиционным: для женщин — длинное, прямое, сшитое рубахой платье — цветное, со сборками у кокетки, рукава с манжетами тоже присборены, по подолу вышита кайма. Но самое красивое в этом наряде — расшитые разноцветным бисером нагрудные украшения. Мужчины носят такого же старинного покроя рубахи — длинные, навыпуск, подпоясанные цветной тесьмой, с узорчатой кокеткой и аппликациями из мелких треугольничков. Замечательно красива и верхняя одежда манси — шубы-ягушки, а также обувь, особенно меховая: кисы — высокие мягкие сапожки из оленьей шкуры, отделанные орнаментом из камуса — меха на ногах оленя…. И вот настал, наконец, долгожданный миг, когда подкатили к крыльцу нарты, в которых на разостланной медвежьей шкуре красовалась клыкастая голова хозяина тайги.

Праздник начался! Встречать нарты собралось полсела. Прогремели семь положенных выстрелов, и замелькали в воздухе снежки — в целях очищения необходимо обрызгать друг друга водой или осыпать снегом. Ведь встречают не простого зверя, а грозного предка, который может возродиться после смерти, и, чтобы душа убитого вортолнута не принесла людям вреда, нужно очиститься перед ней, а затем умилостивить ее, задобрить — в этом традиционный смысл Медвежьего праздника. Голове оказывают всевозможные почести — к ней наклоняются для прощания, ее бережно вынимают из саней, торжественно передают с рук на руки и с ритуальной борьбой у двери вносят в дом, где водружают на «священный» стол среди яств — хлеба, печенья, конфет, рыбы, оленьего мяса. Перед ней ставят блюдце с курящейся чагой — целебным березовым наростом: это тоже обряд очищения. Почетные места с обеих сторон стола занимали раньше старик — руководитель праздника или шаман и охотник, который «привел» на праздник « в лесу живущего».

В костюме шамана сегодня Юван Шесталов. По правую руку от него — один из лучших охотников — Петр Иванович Юхлымов. Дальше вдоль стен сидят на лавках помощники охотника, музы канты, зрители. Центр комнаты свободен для танцев и представлений. Густая бахрома шаманской шапочки скрывает лицо Шесталова, в руках у него появляется бубен, в который он бьет все быстрее и быстрее. Вот «шаман» выходит в круг, и начинается таинство древнего танца. Наверное, туда, ввысь, на седьмое небо стремится попасть он — в обитель творца мира великого Торума, сыном которого был медведь. Очень давно, когда люди не умели еще добывать огонь, жил медведь вместе с отцом за облаками и, видя оттуда землю, менявшую свой наряд с белого на зеленый, думал, что жизнь на земле интереснее, чем среди звезд. Трижды просил медведь своего могущественного отца отпустить его на прогулку вниз, пока тот не согласился и спустил сына в люльке на землю. Проголодался медведь на земле, стал проситься обратно, но родитель бросил ему лук, стрелы и огонь и повелел жить на земле, добывая себе пищу, и чинить справедливый суд над теми, кто творит зло. А в случае, если сам сын поступит несправедливо, то человек учинит расправу над ним. Медведь не внял предупреждениям отца, много натворил бед. Убил его один из семи братьев-охотников, забрал у него лук, стрелы и огонь, которыми с тех пор и стали пользоваться люди. Так рассказывает легенда.

Теперь медведя «убил» охотник и лучший исполнитель обрядовых песен на Медвежьих праздниках Петр Юхлымов — ему первому и извиняться за это перед головой, просить у нее прощения. Поэтому, согласно обычаю, он встает и обращается к Когтистому Старику: «Ты прости, это не я тебя убил, это ружье мое выстрелило, а его, ты же знаешь, сделали не мы. Так что убили тебя нечаянно, больше такого не случится». Под осуждающим взглядом медвежьих глаз вступаются за своего друга и остальные охотники. Юхлымов поет длинную протяжную охотничью песню, а затем три охотника исполняют обрядовый танец, из которого мы узнаем про медвежье житье-бытье на небе и на земле, узнаем обо всех перипетиях охоты — как выследили и подстерегли зверя, как убили его семью стрелами. Магическая цифра неизменно сопровождает все обряды праздника и заставляет вспомнить Большую Медведицу с ее семью звездами. После ритуальной части начинается костюмированное представление: звенит санквылтап, скачут, вертятся, курлыкают, кудахчут фигуры в берестяных масках с длинными острыми носами, изображая ставящего капкан охотника, вытягивающего сеть рыбака, лесных жителей, оленей, петухов.

Архаика перемежается с днем сегодняшним — обрядовые песни сменяют комические сценки, высмеивающие горе-охотников, попавших в собственный капкан, или неудачника-рыболова, провалившегося в полынью. В небольшом поселке каждый на виду, и намеки актеров не составляют загадки для окружающих: то и дело изба оглашается дружным смехом. Если в маскараде выступают, по обычаю, только мужчины, то в сменивших его плясках с удовольствием принимают участие и женщины. Поют под струнные звуки местные солистки — вначале взрослые, а затем и девочки. Давно уже длится праздник, — раньше его отмечали по нескольку дней, точнее, ночей,— а программа далеко еще не исчерпана. Из тесноты избы ему пора уже вырваться наружу, в широкий заснеженный двор, где варится в котлах над костром оленина. «Шаман» поджигает спичкой соломенный хвост «лисе» с берестяным носом, и та с шумом и криком выбегает из избы, увлекая за собой народ. Что означает этот заключительный обряд, никто из присутствующих не помнит, однако в образе красной лисы в мансийских сказках выступает огонь, полученный людьми от сына Торума.

Выйдя из тепла избы во двор, праздник не убавил пыла, и представление продолжалось: скакали в людском кругу «олени» в розовых платьицах, натягивал тугой лук охотник, и падал замертво «лось» в красной шелковой рубахе, читал свои стихи о родном крае и его жителях Шесталов. Вынесенная на улицу мохнатая голова покоилась теперь на столе в окружении посуды с вареной рыбой, дымящейся олениной и другими блюдами, приготовленными для всех пришедших на праздник.

Из какой дали времен и стран пришел этот таежный карнавал? Может быть, он родствен белорусскому празднику «комоедицы», на котором крестьяне, нарядившись в вывернутые наизнанку шубы, исполняли ритуальный танец, подражающий движениям просыпающегося от зимней спячки медведя? Или весеннему медвежьему празднику древних греков «комедией» («комос» по-гречески — «медведь»), к которому, как считают, восходят и славянские «комоедицы», и современное название — «комедии»? А может быть, он уводит к древнейшим ритуалам, происходившим в священных «медвежьих» пещерах времен палеолита? Ведь культ медведя возник на заре человечества как культ возрождения всего живого, и вполне вероятно, что медвежьи ритуалы неандертальцев, схожие в деталях с культом медведя у сибирских народов,— это вообще первые праздники человека . Но об этом может поведать только миснэ…

ОХОТНИКИ – СОЗДАТЕЛИ ЭПОСА

…Исполнение ритуальной песни было существенной частью многих обрядов. Рассмотрим здесь медвежий праздник, один из наиболее ярких у ханты.

Медведь в миропонимании ханты — это не только лесной зверь, но и возвышенное существо. Когда в детстве он жил на небе, его неудержимо влекла земля. Отец — верховный бог — уступил просьбам сына и опустил его в люльке на землю, поручив блюсти здесь порядок и справедливость, не причинять вреда людям. Однако медведь нарушает некоторые установки отца, его убивают охотники и, как предписано богом, устраивают в честь небесного зверя обрядовый праздник.

Как следует из рассказов охотников и многочисленны описаний, отправляясь за медведем, охотники проходили обрядовое очищение с произнесением соответствующих заговорных текстов. Для всего, что связано с медведем, был разработан тайный язык, в который, по подсчетам специалистов, входило около 500 слов. Самого его называли «зверь», шкуру — «изготовленная матерью мягкая одежда», снег — «белая пыль», ружье — «гремящая вещь», медведя не убивают, а «низводят» из леса в селение.

Подъем зверя из берлоги — обязательное условие его добычи. Шкуру с убитого медведя снимали с головой и везли в селение. Здесь «медведя» встречали приветственными выстрелами, а охотников обрызгивали водой или порошили снегом. Медведя заносили в дом, укладывали носом на лапы, надевали на голову шапку или платок, украшения, на когти кольца, на глаза — берестяные кружочки или бляшки. Ставили и угощение. Медведя извещали, что его убила стрела или русская пуля, просили не пугать женщин в лесу.

Веселье начиналось под вечер, на него съезжались издалека. Программа начиналась с песен, рассказывающих о небесной жизни медведя и его земных деяниях. Утром медведю пели песню пробуждения, затем исполнялись и хвалебные; попавший сюда русский мог спеть частушку. Затем начиналась следующая часть медвежьего праздника — драматические представления. Актерами были только мужчины в масках, при исполнении женских ролей они надевали поверх своей одежды женскую. В течение нескольких вечеров разыгрывалось по десятку сцен из повседневной жизни ханты: изображали трусливого охотника, неудачное сватовство, объевшегося черемухой, столкновение с чиновником и т. п. Некоторые сцены были сексуального содержания. Никто не смел обижаться, если насмешливая сцена относилась к нему, В промежутках между песнями и сценами устраивали танцы под музыку. Проводилось и гадание об охоте. В конце праздника мясо медведя варили и съедали. Выносили медведя (шкуру) через окно с определенными предосторожностями. Череп, а иногда и шкуру хранили в специальных постройках.

Наиболее полно структура медвежьего культа раскрыта в диссертации Евы Шмидт, где выявлено около 30 мотивов его восприятия. Образ медведя как бы рассеян по разным сферам и мирам, предстает в разных ипостасях — медведеподобного духа, медведя-человека, небесного медведя, лесного, земного и подземного.

Обряды, исполняемые на медвежьем празднике, несут не только сакральную нагрузку. Одновременно это праздник, на котором радуются большой добыче и воздают должное мужеству человека и его отваге при добыче медведя: ведь в представлениях ханты этот зверь — существо почти сверхъестественное. Не менее важно и то, что медвежий праздник позволяет людям, живущим в этих редконаселенных местах. Праздник медведя, как и другие, вносил разнообразие в трудную повседневную жизнь, снимал психическое напряжение. Комически-критические сцены играли развлекательную и воспитательную роль. По современным понятиям, это фольклорный праздник. И в настоящее время отдельные традиционные сцены медвежьего праздника исполняются на концертах во время официальных торжеств, на фестивалях народного творчества.

В фольклорных сюжетах о медведе фигурируют люди Мось и Пор. Согласно священному сказанию, женщина Мось была рождена медведицей в дочеловеческую эпоху. У северных групп сложено много сказок о соперничестве женщин Мось и Пор.

ПОМИНКИ ПО МЕДВЕДЮ

У ханты медведь всегда считался священным зверем. В мифологии этого лесного народа он предстаёт младшим «братцем» человека, поэтому к нему неизменно относились с высоким почтением. Наверное, нет такого северного писателя, который в своем творчестве так или иначе не упомянул бы хозяина тайги. В научной литературе собраны данные о множестве обрядов, связанных с медведем. Остановимся на одном из них.

Медвежью вечёрку — поминки — ханты обязательно справляли раньше над каждым убитым медведем. Эти обряды и сейчас проводятся оленеводами, но только в том случае, если «братец» не оказался «нечистым», то есть виновником гибели человека. Бесспорным доказательством виновности считается присутствие в желудке зверя клубка человеческих волос. Мясо нечистого медведя обыкновенно сжигается. (Следует заметить, что от медведя ханты не получают почти никакой выгоды — напротив, люди несут порой значительный убыток, так как поминки, продолжающиеся обыкновенно дольше недели, приводят к большим затратам на угощение гостей.)

…Тотчас после того, как медведя убьют, его везут в селенье. Прихватив тушу, останавливаются с правой стороны дома и три раза громко кричат в сторону Высокого Неба и густой тайги. На этот крик все без исключения идут к убитому медведю, отвешивают ему земной поклон и целуют в морду, приговаривая: «Царь леса! Здравствуй!» После этого обязательно обмывают своё лицо водой. Сделавший это может считать себя получившим медвежье прощение, если он когда-либо кого-нибудь бранил. Начинаются приготовления к вечёрке. (Если нет возможности справлять вечёрку непосредственно после охоты, убитого медведя убирают в холодный амбар, где он и лежит до удобного случая.)

Привезенного медведя кладут на невысокие нары в том доме, где она предполагается. На шею ему повязывают шарф, а на голову надевают шапку. Если убита (ханты обычно говорят «поймана») медведица, то ее голову украшают платком. Перед медведем в маленьких берестяных плошках ставят сушеную рыбу, жирную варку, орехи, хлеб; тут же обязательно кладут расческу.

Затем собравшиеся начинают петь и рассказывать разные истории. Пение сопровождается богатой мимикой и жестикуляцией, а сам поющий надевает особую берестяную маску и переодевается в разные национальные одежды. Петь песни может всякий, кто имеет к этому способность, в том числе и женщины. Но обыкновенно для этой цели выбираются особые балагуры и краснобаи. Во время пения специально приставленный человек отмечает число спетых песен, делая нарезки на длинной палке, изготовленной для этой цели из молодой лиственницы. Присутствие на такой вечеринке опытного шамана не обязательно, и особой роли в ней он не играет. После того, как будет спето положенное число песен, каждый из присутствующих пытается узнать, каким у него в этом году будет промысел. Для этого поднимают медвежью голову. Кто поднимет ее легко, у того и промысел будет хорошим, а кто с трудом — у того плохим. Затем убитого медведя делят на части, варят и едят, чем, рано или поздно, и заканчивается вечёрка.

Следует заметить, что медвежьи поминки несколько отличаются друг от друга в зависимости от места проживания ханты — у живущих в верховьях Оби они выглядят иначе, чем у обитателей среднего и нижнего Приобья.

Казымцы убитого медведя сразу заносят в дом, предварительно запалив перед его мордой берёзовую чагу; чашки с водой не ставят, а всякого, кто принимает участие в этой встрече, осыпают снегом. На медвежью вечёрку многие из собравшихся надевают особые, сшитые именно на этот случай сюртуки из хорошего сукна со светлыми медными пуговицами. Казымцы верят, что после каждой встречи с человеком у медведя на плечах, под кожей, выступают белые пятна.

На медвежьей вечёрке, по большей части, звучат песни и сказы сатирико-юмористического содержания — как правило, из охотничьей жизни. Осмеиваются хвастовство, неудачный промысел, несообразительность… Вот почти дословный перевод одной такой песни:

— В одном чуме у ханты медведь растащил хранящиеся в лабазе запасы. Хозяин говорит жене:

«Пойдем, баба, убьём медведя, — я их и раньше убивал; у меня есть ружье и рогатина!».

На самом же деле, он не только не убивал медведей, но даже никогда и не видывал их. Поэтому про себя муж думает: «Как бы мне не встретиться с этим медведем, а то ведь он меня задерёт!»

Жена уговаривает его не идти на охоту, однако муж стоит на своём и обещает злодея убить. Только они отошли немного от чума, как навстречу им идёт медведь. Человек испугался и убежал, а жена схватила ружье, выстрелила и убила медведя. Вернувшись домой, женщина попеняла мужу: «А ведь я говорила тебе, что ты испугаешься и убежишь». На что муж отвечает: «Один бы я ни за что не убежал! А раз теперь и убежал, так я же знал, что ты и сама легко убьешь этого медведя!»

Нетрудно уловить юмор, который составляет суть этих рассказиков. Обратите внимание, например, на другую коротенькую охотничью байку:

— Один охотник собрался промышлять белку и говорит: «Сегодня, пожалуй, полтора десятка белок убью!» Пошел он в лес, а ружье позабыл дома. Ходил, ходил по лесу, и увидел на дереве белку. Схватился, а у него ружья-то и нет! Показалось ему, что он потерял его дорогой. Стал искать по всему бескрайнему лесу. Проискал весь зимний день, а ружья так и не нашёл. Возвратился горе-охотник усталый домой. Там его спрашивают: «Ну, что добыл сегодня?» А он отвечает: «Да что тут поделаешь, помеха случилась — ружье не стреляет! Должно быть, испортилось». А ему в ответ: «Да ты что врёшь? Ведь ружье-то ты дома оставил!» Униженному охотнику только и осталось, что оправдываться: «Если бы и взял, так оно всё равно бы не стало стрелять!» Да так он всё равно и остался для всех обманщиком.

Вот такие байки чаще всего и рассказывают на медвежьих вечёрках.

ПРОВОДЫ ЛЕБЕДЯ

Мало кому известно, что у народа ханты существует кроме почитаемого дня «Ворна хатла» — «Вороньего дня», еще один праздник – Проводы Лебедя, который посвящен встрече и проводам священной птицы – лебедя. Этому событию предшествует праздник, сопровождаемый особым ритуалом.

Вот что рассказал И.С. Посохов, пожилой человек, по национальности ханты о ритуале такого праздника Проводов Лебедя, свидетелем которого он был однажды осенью.

Накануне жители юрт договорились о времени выезда на праздник.

В день праздника подъехали к священному месту, и мужчины-охотники оповестили о своем приезде тремя залпами из охотничьих ружей. Попечитель святого места, услышав стрельбу, вышел на берег встречать нарядно одетых гостей. Приехавшие, причалив лодки к дощатому мостику, шли вереницей в деревню по тропе, выстланной ветками и сеном.

Затем женщины поджигали сложенные дрова, на доску у костра ставили съестное. Спиртным окропляли огонь, бросали по монетке в костер и после этого выстраивались в ряд и, посылая поклоны, нашептывали:

«Ты наша священная птица, мы в гости к тебе пришли и от чистого сердца все, что нужно, с собой принесли… Скоро настанет разлука, покинешь край свой родной… Мы ждем твоего возвращения весной. На своих могучих крыльях несись над горами, тайгой! Ясного неба желаем тебе над нашей прекрасной землей».

Потом женщины поворачивались через правое плечо, заканчивая ритуал, и начинали трапезу.

В стороне на колышке были подвешены узелки с подарками. Это было общее место для совершения обряда. Стар и мал толпой, стояли тут и просили лебедя принять их подарки.

Основной обряд проводился на священном месте, куда разрешено было ходить только мужчинам. Здесь совершалось жертвоприношение. Это место было основано с незапамятных времен далекими предками.

Мужчины привели жертвенное животное, привязали его под кряжистый краснотал, а на другом дереве уже был сделан примитивный стол, под ним пропущены жерди между ветками дерева. Попечитель святого места расставил угощение, развязал узелки с подарками, каждую вещь, обволакивая дымом тлеющей чаги. развешивал на жерди. Присутствующие бросали на стол по монетке, вставали напротив стола, кланялись. Затем попечитель вывел животное и начинал водить его по ходу солнца.

— Ац! — раздавался призывный клич после каждого оборота — и семь раз эхо разносило этот клич…

В заключение праздника один из организаторов нанес на четырехгранной палочке количество людей от каждой семьи, чтобы потом разделить поровну расходы, связанные с обрядовым ритуалом, потом достал из котла кусок шеи, сердца и глаз принесенного в жертву животного, наколол их на отростки шеста, приставил его к столу, приделанному к дереву.

На этом праздник закончился.

ПРАЗДНИКИ НАРОДА МАНСИ

Медвежий праздник | Вороний день | Праздник Трясогузки

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Наибольшим почитанием из животных пользуется медведь. Существовали периодические (с декабря по март) и спорадические (по поводу удачной охоты на медведя) медвежьи праздники – сложный комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя и поеданием его мяса. Цели участников разнообразны, они включали в себя стремление снять с себя вину за убийство медведя и поедание его мяса, а также пожелание благодаря медведю и другим героям праздника добиться благополучия. Праздник включал в себя мифологические и бытовые интермедии, представления в масках, складывающихся народный театр, а также кукольные представления. В настоящее время медвежий праздник сохраняется как наиболее популярное и любимое развлечение.

Календарные праздники приурочены к православным датам. На Благовещение 7 апреля отмечается Вороний день — Урине хотэл эква, связанные со стремлением к воспроизводству жизни, благополучие к семье, в первую очередь детей. В конце мая – в начале июня (в разные числа) отмечались праздники рыболовов, включавшие соревнования на лодках и шаманские камлания и ритуально подготавливавшие рыболовный промысел. С охотничьим промыслом, главным образом с началом пушной охоты, были связаны осенние праздники, в первую очередь Покров, включавшие жертвоприношения в пещере или на горе (для чего использовали т.н. «шаманские» горы – археологические памятники). Праздником оленевода является Ильин день, в который совершают жертвоприношение оленей. В настоящие время традиционные праздники воспринимаются манси как одно из средств возрождения своей культуры.

ВОРОНИЙ ДЕНЬ

Весна на Севере наступает бурно. О ней возвещают яркие солнечные дни, ручьи и громкое карканье ворон. Все ждут прилета птиц. Они приносят тепло и солнце. Ворона прилетает одной из первых, в апреле, когда еще лежит снег и бывают заморозки. Своим криком она как бы пробуждает природу и, кажется, приносит саму жизнь. Наверное, поэтому обские угры — ханты и манси — считают эту птицу покровительницей женщин и детей и посвящают ей специальный праздник.

В вороньей песне, записанной на реке Северной Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми гнилушками (из их люлек) я присяду. Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть родятся, долгоживущие мальчики пусть родятся!» По обычаям хантов и манси за всеми вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось несчастье. Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не нужны. Поэтому мокрый цап (стружки мягкой древесины, которые насыпали в люльку под меховую подстилку) каждая семья складывала в кучку на окраине селения вокруг пенька. Ханты считали, что ворона, прилетев с юга, в холодные дни греет лапки на этих теплых стружках и приговаривает: «Побольше бы детей на землю приходило, чтобы было мне где погреть свои лапки». Женщины всегда хранили изображения вороны, сделанные отцом или старшим братом, а, выходя замуж, брали их с собой в новое жилище.

В некоторых районах, например на реке Конде, нет вороньих праздников, но понятия о вороне и там связаны с заботой о воспроизведении жизни, здоровье и благополучии детей. Про нее здесь говорили, что она «прилетает, кто, где родит, добра желает». Мох, на котором видели сидящую ворону, стелили детям, чтобы они были счастливы.

Вороний день праздновали 7 апреля, когда по русскому православному календарю отмечают Благовещенье. Традиционные календарные праздники ханты и манси были часто приурочены к церковным. Так, Вороний день — день прилета — как бы весть о пробуждении природы и жизни. Он сближается по смыслу с Благовещеньем и многими праздниками начала весны.

Раньше в этот день взрослые собирались в домах, ходили друг к другу в гости и готовили много еды из мяса домашних животных. Ивдельские манси обязательно варили «саламат» — густую кашу из крупы с водой. Ее ели и на празднике по случаю рождения ребенка.

Пища, приготовленная из отдельных зерен, означала ростки новой жизни.

Непременным элементом праздника были традиционные мансийские танцы. Мужчины и женщины исполняли их отдельно под струнный музыкальный инструмент — сангультап. В танце, изображавшем весеннее поведение птиц, женщины закрывали лицо и голову платком, оставляя лишь небольшие отверстия для глаз. Эти танцы имели и магическое значение, связанное с представлением о женском теле как символе плодородия.

Ивдельские манси сближают ворону с мифологической героиней Сянь (Калтащ), которая как прародительница определяла судьбы людей, отмечая их жизненный путь на священных бирках, помогала при родах. Праздником Сянь они считали «Урине хотэл» (Вороний день).

С этой героиней связывали праздник и северные ханты. По их представлениям, «ворона — чистая птица, она летает в южную землю и приносит «чистым» девочкам менструацию». Во время праздника на краю деревни делали жертвоприношение этой птице: на стол ставили горячие кашу и чай, от которых шел пар. Сюда могли прийти только маленькие «чистые» девочки и старушки .

Весенние женские праздники ханты и манси по сути близки Вороньему дню. Цель их — стремление к благополучию семьи, в первую очередь детей.

Недалеко от деревни Ванзетур, что на берегу озера Моравитур, в низовьях реки Северной Сосьвы, находилось священное место манси — аращ кан (место костра). Весной там собирались женщины с детьми. Все приносили цветные полоски материи и привязывали на сосну, под которой стоял стол с едой и чаем. Женщины кланялись дереву и молились о благополучии семьи.

Женские праздники с подобными обрядами проводили и близ деревни Ломбовож на берегу «озера гагары».

Ханты, живущие на реке Сыня, свои женские торжества отмечали тоже в Вороний день. На священных местах они готовили пищу на костре, молились духам, кланялись березе. В качестве даров приносили ленточки и лоскутки материи, монеты и специально изготовленные куколки.

У весенних праздников ханты и манси много общего: особая роль женщин и детей, птичьи атрибуты, украшенное дерево как центр праздника, жертвоприношение, некоторые виды обрядовой пищи, функциональное назначение.

Похожие ритуалы существовали на Урале у башкир. В мифологии и обрядах этого народа ворона, ворон и грач взаимозаменяемы как черные крикливые птицы.

Праздник «Карга туй» (карга — грач, туй — праздник) проходил на ближайшем к деревне холме в конце апреля — начале июня, когда прилетали грачи.

В нем участвовали женщины, девушки и мальчики не старше тринадцати лет.

Девушки и молодые женщины водили хороводы, играли в мяч, прыгали через препятствия, варили и ели кашу, пили чай. Распорядительницей была старшая из женщин, одетая в специальный костюм.

У восточных башкир весенний обряд «Воронья каша» означал встречу Нового года. Девушки и молодые женщины украшали деревья лоскутками разноцветных тканей, монетами, бусами, платками, а потом ходили вокруг дерева, произнося благопожелания: «Пусть пищи хватит каждой паре! Пусть хватит пищи и людям и птицам!» Башкиры иногда заставляли детей залезать на деревья, есть ритуальную кащу и кричать там, подражая голосу и повадкам ворон.

Хотя в настоящее время прямых контактов между башкирами и обскими уграми нет, характерные особенности их весенних женских праздников могут свидетельствовать о контактах предков этих народов. Это и привело к появлению общих черт в культуре.

У северных манси «Урине хотэл» знаменовал половину года — «таль котль», и это представление отражалось на их хозяйственных занятиях. С 7 апреля прекращалась охота. Оленеводы отправлялись в горы. Со свежей снеговой водой приходила рыба, начинался ее промысел, и часть рыбаков уезжала до сентября на Обь.

В Вороний день ханты и манси гадали и наблюдали за природой. Например, если ветер дул с севера, то «сорок утренников пройдет до тепла», то есть сорок дней сохранится холодная погода; если прилетевшая ворона сядет на верхушку дерева, говорили, что будет «большая вода». По количеству снега в этот день определяли, много ли будет рыбы и ягод. Обские угры были уверены в том, что некоторые магические приемы должны действовать в преддверии или в день праздника. В ночь на 7 апреля выходили на дорогу и раскладывали комки лошадиного навоза. Считалось, кто больше соберет их утром, у того будет много утиных яиц летом и удачная охота. Существовал и другой прием: в пять часов утра пучок сена перевязывали посередине, имитируя утиное гнездо, на него клали лошадиный навоз и ставили у дверей дома. Чем гнездо крупнее, тем больше семья найдет утиных гнезд и успешнее будет охота. У северных ханты «гнезда» делали мальчики в возрасте 10 — 14 лет.

У других групп обских угров Вороний день как праздник не отмечен, но о его возможном существовании в прошлом имеются некоторые свидетельства. Так, ваховские ханты Новый год отмечали в марте — месяце, который назывался по традиционному календарю «урники» («вороны прилетают месяц»).

Вороний месяц был известен селькупам, салымским, васюганско-вахов-ским, александровским и среднеобским ханты, чулымским тюркам, барабинским татарам, эвенкам, коми, удмуртам.

Возрождение календарных праздников тесно связано с восстановлением развитием традиционного образа жизни. В ходе исторического развития народов Севера выработалось особое отношение к природе. Они старались приспособить общественную и хозяйственную жизнь к ритмам космоса. Цикличность ритуалов, по мнению и участников, должна сберечь цикличность промысловой деятельности. Особое место в этом ряду принадлежит Вороньему празднику — значительном событию в жизни ханты и манси. 0сновные идеи Вороньего дня близки, понятны всем, так как ассоциируются обновлением природы, жизни и куль том плодородия. В Ханты-Мансийском автономном округе вот уже несколько лет вновь отмечают Вороний день — традиционное торжество, лежащее в основе возрождения культуры этих народов.

ПРАЗДНИК ТРЯСОГУЗКИ

Из сказки Анны Коньковой

С весенними праздниками у бабушки Околь — Матерей Матери было много хлопот и забот. Она обходила все жилища, узнавала, у кого в семье какие запасы. Расспрашивала, что могут принести на празднество в честь Трясогузки.

Все это делала Мать Матерей для детворы. Чтобы радость ребят не омрачилась, не вызвала обиды и зависти к другим. Бабушку Околь беспокоила и погода, какой она будет завтра? Не помешает ли детскому веселью? Может, зима прокрадется меж облаков да завалит праздничную площадь снегом. Вдруг старуха Зима поссорится с молодой Весной?

Утром Околь проснулась, и едва открыла глаза, тотчас озабоченно вышла за двери. Осмотрелась. Утро было прекрасное, оно обещало стать погожим деньком с голубыми небесами, залитыми солнечным сиянием.

Вот Околь, спокойная за погоду, идет по деревне, и всюду ей встречаются сереброкрылые трясогузки. Они покачиваются на своих тонких ножках, приветливо кланяются ей. Бабушка Околь тоже незамедлительно отвечает поклоном и здоровается:

— Пася, пася! Здравствуйте, здравствуйте, вестники Большого Света и Красной Весны!

А трясогузки, довольные, что вернулись на родину, то взлетают коротким взлетом, то садятся, потряхивая хвостиками. Вертят головками, показывая то один глаз-бусинку, то другой. Пританцовывают под музыку звонких ручейков. Коротким щебетом славят желанную весну. Большой Свет, белые ночи. Стряхивают с крылышек тепло, принесенное с южной земли.

Бабушка Околь стояла и радовалась птицам, словно увидела их впервые в жизни. Улыбаясь, рассуждала, шептала:

— Разве есть какая птаха лучше этой вежливой птицы в нашем краю? Нет! Конечно, нет. Она все лето, каждое утро встречает нас поклоном. Щебечет, что круглое лето будет с нами.

Все так же улыбаясь, бабушка Околь спешит в конец деревни на игровую площадку. Подошла к длинному столу, сколоченному из досок для праздника. Женщины ставят чашки с мансийской кашей — саламатом. Каша необыкновенная! Она щедро сдобрена ядрами кедровых орехов. А сами орехи поджарены на рыбьем жиру. Но каша с орешками — это еще не все. Болотисто-смуглые от жира, слепленные из теста фигурки трясогузок расставлены по обе стороны на столешнице. Они хрустящие, тают на языке, едва поднесешь ко рту.

Околь ласково с поклоном здоровается с матерями, хлопочущими ради детского торжества:

— Живите здоровыми долгие годы, мои дочери. Женщины обрадовано суетятся:

— О наша Мать Матерей, сейчас горячие угли в угольнице принесем, положим на угли ветки пихты и можжевельника. Ты пурлахтан — пошлешь молитву верхнему богу — Торуму.

Скоро над столом поднялся духовитый дымок, и Мать Матерей торжественно начала отдавать поклоны Небесному Торуму — богу. Женщины присели, всматриваясь в лицо своей Матери Околь. Лицо бабушки часто изменялось, то становилось радостным, то горестно-печальным. Все слушали, внимали ее тихим словам и радовались, и страдали вместе с ее молитвами.

Мать Матерей закончила молиться. Она оглядела угощение на столе, достаточно ли вкусна рыба, печенная в золе, аппетитны ли вяленое мясо, саламат.

Бабушка Околь берет одну фигурку трясогузки, вертит ее на ножке из березовой палочки. Ах, как живые у испеченной птички глазки из щучьих икринок! Предовольная Околь отошла в сторону, присела на чурбак. Подумала: «Искусны руки моих дочерей!» (Она с первых дней, когда ее выбрали Матерью евринских женщин-матерей, считала всех хозяек, имеющих семьи, своими детьми).

Околь думала про себя:

Охотиться, ловить рыбу и готовить еду впрок, шить и мыть — все могут вогулки. Вышивать и вязать, ткать и прясть. Вон как вылепили из теста точеную фигурку нашей священной птицы — Трясогузки!…

Скоро на праздник явились мужчины, собрались ребятишки. Старик Петотка подошел к Матери Матерей, помог ей подняться с чурбака и заговорил:

— Мать Матерей, наверное, поздравишь своих детей со светлым праздником?

— Да, да! Сейчас подойду к столу. Она встала у нарядного обильного стола и молвила нараспев: — Милые мои взрослые дочери и сыновья, дорогие наши дети, я поздравляю вас! Прилетела первая весенняя птица — Трясогузка! Прилетела священная пташка — зима не вернется. Больше ей не достать, не морозить нас. Прошу Духов Неба, пусть пошлют нам долгое жаркое лето, теплые дожди, чтобы скоро зацвели ягодники. Пусть скорее появятся завязи ягод. Пусть реки и озера рыбой полнятся, а леса зверями!

Околь подняла руки к небу и проговорила:

— Духи Неба, сделайте так, чтобы мои пожелания сбылись!

Все сидели за столом, ели, шутили весело и не заметили, как Петотка поднял деревянную чудо-птицу — Трясогузку. Поднялся и понес птицу вокруг стола, наклоняя ее над каждым сидящим за столом, будто она, священная, осеняла народ.

Обошел стол Петотка и направился по всей площади. Дети повскакивали из-за стола и помчались за Петоткой.

Деревянная птичка, поднятая на палке высоко, посверкивала ярко зелеными глазками-бусинками, вставленными мастером. Трясогузка встряхивала легкими ажурными крыльями из осиновой щепы.

Дети восторгались:

— Смотрите, смотрите, Трясогузка крылышками скидывает снег, который не дотаял в борах. Скоро, скоро нас бабушка Околь поведет в лес за весенней брусникой! Да, да, за весенней сладкой брусникой!

Петотка обогнул площадь и скрылся в зарослях ивняка над речкой Еврой. Бабушка Околь сказала:

А теперь девочки исполнят пляску Трясогузки!

Девочки поднялись, развели руки в стороны, будто у них выросли крылья. И вдруг разбежались, рассыпались, словно стайка разноцветных пичужек. Махали, разлетались полы их ярко расшитых халатов. За старшими девочками выбежали малышки. Движения у всех были вольные. Кто как умел, махал ручонками. Некоторые, подпружинив, похлопав в ладоши, повертев головкой, срывались с места и вприпрыжку бежали, словно летели над поляной — площадью.

Много было затаенных улыбок взрослых, когда самые маленькие девочки своими еще неловкими движениями старались подражать старшим.

Праздники

Вороний день

Вороний день «Вурна хатл» (хант.), «Урна-эква хотал» (манс.) — день прихода весны, традиционно праздновавшийся в день прилёта ворон. Позднее он стал отмечаться 7 апреля, на Благовещенье Пресвятой Богородицы, что связано, по-видимому, с христианизацией края. Вороний день — любимейший праздник обских угров и поэтому широко отмечается во всех национальных посёлках ХМАО. В Ханты-Мансийске празднование проходит в этнографическом музее под открытым небом «Торум-Маа».

В представлениях обских угров ворона-покровительница ассоциируется с женским духом, а Вороний праздник — с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. Обские угры связывали ворону с прародительницей Калташ-эквой, помогающей при родах, или Торум-эви, небесной Девой-Матерью, принимающей облик вороны. В этот день готовили мясо оленей и других домашних животных, ходили друг к другу в гости, угощались, танцевали традиционные танцы, а также танцы, изображавшие весенне поведение птиц. Их исполняли женщины, закрыв лица плакатами.

На краю деревни совершали поры (бескровное жервоприношение): ставили стол, а на него — жертвенную пищу для ворон. На берёзы вешали символизировавшие солнце свежие калачи, которые съедали дети. На Казыме этому дню готовили оленье мясо и выставляли его воронам с просьбой: «Не троньте наших оленей и оленят». На Северной Сосьве и Ляпине ещё зимой заготавливали мясо убитого на охоте оленёнка, чтобы весной приготовить праздничное блюдо для детей.

В преданиях ханты и манси вороны выступают покровительницами женщин и детей. Мокрый цап (стружка из мягкой древесины, которые насыпались в детскую люльку) обычно складивали в одно место на окраине селения под пеньком. И ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эту кучку преющего цапа и грела свои лапки. А когда улетала в тёплые края, то пролетая над селением, приговаривала: «Пусть больше появляется на свет мальчиков, пусть больше появляется на свет девочек. Когда я вернусь сюда весной, будет где лапки свои погреть». Старые люди говорят, что ворона — хорошая птица, потому что всегда радуется рождению детей.

Праздник водяного царя Витхона

В настоящее время отмечается в Березовском районе и ряде национальных сёл ХМАО весной, после вскрытия рек. Витхон (манс.), или Вит-куль (хант.) — водяной царь — персонаж религиозных верований, мифов и сказок обских угров — почитается духом воды, хозяином всех водоёмов. По разным вариантам мифа Витхон — сын небесного божества Торума либо древний человек-богатырь, которого Торум поставил присматривать за реками. Представляется он в образе пожилого мужчины, может также принимать облик крупной рыбы. Основной обязанностью его является справедливое распределение рыбных запасов по водоёмам.

В день первого спуска лодок а воду Витхону коллективно приносится жертва. Этот обычай был когда-то воспринят от ханты и манси русскими старожилами края. В прошлом, как правило, практиковался ир (принесение в жертву животных), в настоящее время обычно ограничиваются бескровным угощением духа повседневной пищей, часто выливают в реку стакан водки. В случае неудачного промысла совершались дополнительные жертвоприношения и обряды с просьбой одарить хорошим уловом. Существовал также обычай дарить Витхону самую лучшую рыбу из первого улова. В хантыйских мифах в роли Витхона часто выступает Ас-Ики («обской мужик»).

Праздник Обласа

Проводится ежегодно в июле в Нижневартовском районе поочерёдно в каждом национальном посёлке. Гвоздь праздничной программы — гонки на обласах. В каждом заезде учавствуют 5-6 обласов, затем победители заездов соревнуются между собой. Состязания проводятся отдельно в группах юношей до 17 лет, мужчин до 55 лет, мужчин-ветеранов иженщин. Кроме того, мужчины состязаются в борьбе, слегка напоминающей самбо. Женщины выясняют, кто из них самая ловкая и сильная, игрой в палочку (две женщины садятся на землю, упираются ступнями друг в друга и, вцепившись в палочку, тянут ещё каждая к себе, пытаясь отобрать у соперницы). Вечером — застолье. В последние годы в празднике обласа принимают участие представители коренных народов других регионов России и из-за рубежа.

День оленевода

Проводится в феврале в Нижневартовском и Березовском районах. Как правило приурочивается к Дню защитника Отечества, 23 февраля. Уже с утра гремит музыка, хозяйки готовят традиционное угощение — оленину и чай. Праздник длится целый день, на протяжении которого можно заскочить погреться в чум, съесть кусок мяса или строганины, выпить чаю или пропустить чарку-другую, чтобы согреться. Самое главное зрелище праздника — гонки на оленьих упряжках. Разновидностей этих увлекательных состязаний насчитывается целых пять: гонки рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах за оленями и на оленьей шкуре. Отдельно соревнуются женщины. Одновременно с гонками проходят другие соревнования по традиционным северным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прижки через нарты, бег на охотничьих лыжах, тройной прыжок, метание топора на дальность.

Содержание

- 1 Актуальность

- 2 Цели и задачи

- 3 План создания проекта

- 4 Как было раньше?

- 5 Как сейчас?

- 6 Вывод

- 7 Список литературы

- 8 Электронные и интеренет ресуры:

- 9 Рекомендации

- 10 Приложение

Актуальность

“Столица России должна быть в Сибири.

«Вообще по-хорошему многие об этом говорят, я, наверно, один из них. Я считаю, что столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Ну, мне так кажется”.

(С. К. Шойгу)

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра является уникальным местом, здесь расположены памятники древней истории, городища, могильники, целые археологические комплексы, а также необозримые таёжные просторы. В Югру приезжают не только гости из нашей страны, но и иностранцы.

И я задумалась.

Кто и когда начал изучение Югры?

Как шло изучение Сибири иностранцами?

А есть ли в нашей Югре достопримечательности, которые могут привлечь туристов?

В каких местах им интересно будет побывать?

В каких праздниках принять участие?

Чем еще можно развлечься?

Цели и задачи

Цель— знакомство с историей изучения Югры, а также с перспективами развития туризма в ХМАО — Югре.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить литературные и электронные источники информации.

2. Систематизировать и обобщить найденный материал.

3.Сформулировать выводы.

4.Создать собственный продукт — презентацию по теме проекта.

Область исследования: окружающий мир.

Варианты представления результатов исследования — устный доклад на 2 школьной научно-практической конференции; компьютерная версия

[Презентация].

План создания проекта

Шаг 1: Ознакомление с литературой и справочной информацией по предмету проекта.

Шаг 2: Проведение систематизации полученных данных. Описание процесса исследования.

Шаг 3: Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Шаг 4: Составление презентации, иллюстрирующей проект.

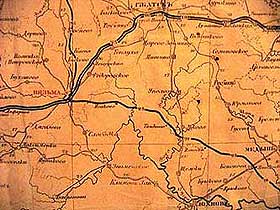

Как было раньше?

История изучения Югры

За Уральским хребтом раскинулась древняя земля Югория. Первые сведения о ней очень краткие, полученные устным путем от монголов. Известно, что уже около 1517 года от пленных в Польше знали о Югре и местностях за Уралом. В 16 веке англичане пытаются проникнуть в Сибирь, в этом были заинтересованы круги торговой буржуазии. В 16 веке снаряжая Ермака в поход за Урал, Строгановы в помощь его дружине дали пленных немцев и литовцев 300 человек.

Все эти иностранцы порою делились и на Западе своими сибирскими впечатлениями. «Я слышал от одного немца, бывшего в ссылке в Сибири и наезжавшего иногда в Югорию, что югры говорят на собственном наречии»,- писал один из них. [1]

Многое поражало в Сибири пришельца. Рядом с военными и ссыльными стоит группа иностранных инженеров, мастеров горного дела и врачей, которые также навещали Сибирь или даже подолгу жили в ней. Хозяйничая на Белом море, англичане одну за другой отправляют морские экспедиции на восток с разведочными целями, и хотя они и терпят при этом неудачи, но, вместо оказавшегося недоступным Китая, они открывают для себя Сибирь, которая также сулит немалые торговые выгоды.

Русское правительство с первых лет своего владычества за Уралом одной из важнейших своих задач ставило организацию надёжного сообщения между центром и отдаленными окраинами.

С этой целью в нижнем течении Иртыша в 1637 г. были организованы Самаровский и Демьяновский ямы. В конце 1630-х г.г. в Самарово (южная часть города Ханты-Мансийска, до наших дней сохранившая свое историческое название) числилось уже до полусотни ямщиков. Через Самарово шел значительный поток как местных товаров (пушнина, рыба, ягода, шкуры и т.п.), так и иноземных. Нередкими гостями были здесь купцы из Бухары, Калмыкии, русские и татарские торговцы.

Для XVII века очень крупное значение имели также труды немецких, датских путешественников, непрерывно расширявших запас сведений о Сибири и наполнявших европейское представление о ней более или менее достоверным фактическим материалом.

Европейцы осветили далекие северные просторы, оказав самое значительное влияние на развитие познания земли. Но все же они несколько односторонни: иностранный интерес к Сибири зачастую не был бескорыстным проявлением любознательности, и это не могло не оставить на них своеобразного отпечатка. Авторы нередко ограничиваются такими отзывами: сибирские жители составляют «варварское и дикое племя»; это люди «дикие и даже совершенно варвары»; лишь изредка проглядывает стремление объяснить, почему в них больше «звериного, чем человеческого».

Известным стал и Самаровский Ям, история которого тесно переплелась с именами выдающихся путешественников. В 1725 г. по дороге в первую Камчатскую экспедицию здесь побывал В.И. Беринг, в 1734 г. – Д.А. Овцын, в 1740 г. – сразу три ученых: историк и археограф Г.Ф. Миллер, историк И.Э. Фишер, астроном Н.И. Демиль.

В 1844 году в Самарово пришёл первый пароход, а с 50-х годов началось регулярное пароходное сообщение по Иртышу и Оби. В этот период Самарово продолжали посещать именитые учёные. В 1843 г. побывал финский учёный Кастрен, осенью 1847 и весной 1848 г.г. – профессор геологии Э.К. Гофман, в 1878 г. – немецкие ученые О. Финел и А. Брем, известный исследователь финно-угорских языков А.И. Альквист, в нач. 1880 г. – датский учёный Гаге, в 1881 г. – французский путешественник Э. Котто.[2]

Как сейчас?

Развитие туризма в Югре

Уникальная природа, самобытная культура и быт обских угров издавна влекли сюда путешественников и исследователей. В 21 веке ситуация изменилась.

Ежегодно Югру посещают около 400 000 туристов. Одни приезжают для заключения деловых соглашений, другие хотят вкусить северной экзотики.

В интернете я нашла фразу: «Увидеть Югру –полюбить Россию». Я считаю, что в ней скрыт глубокий смысл. Недаром С. К. Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь. Сибирь – моя родина. И мне кажется, она может быть интересна не только россиянам, но и иностранцам. Чем же их может удивить Югра сегодня?

Сейчас Югра — это не только нефтяные вышки, трубопроводы, автомагистрали, современные аэропорты и учреждения, туристические, гостиничные, развлекательные комплексы.

На Югорской земле обязательно нужно побывать, чтобы испытать радость встречи с удивительной природой, наполнить сердце красотой и достоинством.

Основные направления туризма

Этнографический и этнический туризм