Самообразование

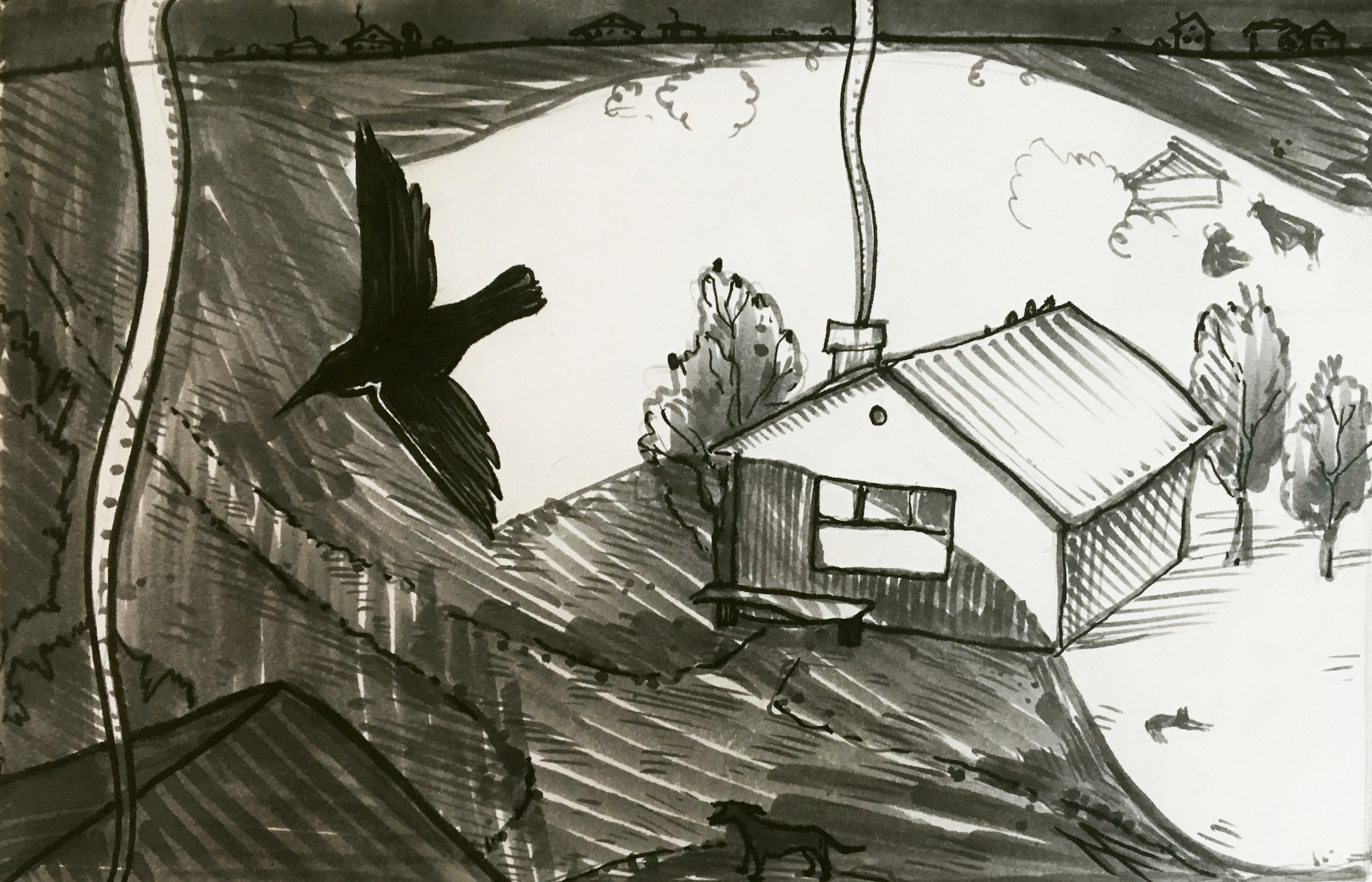

Этнографический интерес. Ритуальная каша и культ грачей: как татары встречали весну

опубликовано — 11.04.2019

Этнографический интерес. Ритуальная каша и культ грачей: как татары встречали весну

Карга боткасы и другие традиционные весенние праздники

В рамках нерегулярной рубрики «Этнографический интерес» «Инде» рассказывает о сохранившихся традициях и обычаях народов Татарстана. Новый выпуск посвящен традиционному татарскому празднику встречи весны Карга боткасы. Вместе со специалистом Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана пытаемся разобраться, ради чего татары готовят ритуальную кашу, почему чтят грачей и что происходит с этим праздником прямо сейчас.

Рубрика «Этнографический интерес» ведется совместно со специалистами Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана (РЦРТК). Центр появился в 2010 году в результате расформирования Государственного центра сбора, хранения, изучения и пропаганды татарского фольклора, который работал с 1991 года. В 1990-х центр способствовал возрождению традиционных праздников разных народов республики — от татарского Науруза и русского Каравона до удмуртского Гырон-Быдтона и марийского Семыка. Сегодня сотрудники РЦРТК регулярно выезжают в экспедиции в районы Татарстана и традиционные места проживания татар в других регионах и фиксируют традиции, обряды, языковые особенности, сказки и суеверия местных жителей. По итогам исследований центр издает книги для массовой аудитории и монографии.

ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана

Карга боткасы — один из традиционных татарских праздников. Отношения человека и природы в древности были отлажены ритуалами и привычками. С их помощью люди хотели повлиять на высшие силы, чтобы наладить свою жизнь, упорядочить ее и получить благословение. Очевидно, Карга боткасы — праздник человека традиционного уклада, жизнь которого тесно связана с землей и земледелием. Главное предназначение этого праздника — обеспечить в будущем году богатый урожай. Хронологически это первый календарный праздник года. Его проводят ранней весной, когда прилетают грачи.

Название праздника переводится с татарского языка как «грачиная каша». Но встречаются и другие названия: Карга туе (то есть «грачиная свадьба») у башкир, Зәрә боткасы в Мамадышском районе, Дәрә боткасы в Мензелинском районе и Малмыжском районе Кировской области. Смысл двух последних названий неясен, хотя исследователи полагают, что «зәрә» означает «зерно», а истоки этого слова следует искать в сарматском языке. Если говорить о Дәрә боткасы, можно вспомнить казанского этнографа Рауфу Уразманову, которая записала в деревне Нижние Шуни Кировской области такую легенду: когда-то в этой деревне жил богатый мариец, чья дочь по имени Дере утонула во время половодья. Убитый горем отец каждую весну раздавал односельчанам крупу, чтобы те варили кашу и поминали его дочь.

Наиболее раннее описание Карга боткасы принадлежит этнографу Ляпидевскому. В 1848 году он наблюдал этот праздник в среде кряшен Ядыгерской волости Мамадышского уезда. Ляпидевский писал, что утром по всей деревне собирают крупу и яйца, а вечером готовят кашу, которой угощают всех односельчан. Еще он указывает, что на этом празднике проводят скачки, а еще он, по словам исследователя, является приготовлением «к сабану» (возможно, к Сабантую, а возможно, просто к посевной).

Символика праздника: грачи и черная земля

Как ясно из названия, символика праздника тесно связана с культом птицы — истоки Карга боткасы уходят в доисламскую языческую историю татар. Татары верили, что грачи приносят на своих крыльях весну, то есть им отводилась роль медиатора между зимой и весной: они улетают последними, унося с собой душу земли, и прилетают первыми. Также их почитали как посредников между жизнью и смертью (зима тоже ассоциировалась со смертью), между днем и ночью. В татарском языке сохранились поговорки на этот счет, например: «Карга юлга тешмәгән» («Грач еще не сел на землю»), примерный смысл которой — «День еще не начался, на улице темно». С птицами связано множество примет: «Карга килсә, кар китәр» («С прилетом грача уйдет снег»); «Кара карга килгәч, бер айдан яз киләр» («Через месяц после прилета грача наступит весна») и другие. Нужно отметить, что праздник встречи грача — один из главных в системе обрядов угорских народов (ярче всего это можно увидеть в среде хантов).

Важна и визуальная сторона вопроса: видимо, когда-то давно появление весной из-под снега черной земли ассоциировалось в сознании людей с прилетом черных грачей. Связь цвета и птицы можно проследить в сохранившихся речитативных такмаках. Один из них, например, начинается так: «Каргага кара кирәк, безләргә ак май кирәк» («Грачу нужно черное, а нам масло белое»). Больше всего считалок, кричалок и закличек с символикой, прямо отсылающей к празднику, сохранилось в системе детского фольклора. К примеру:

Карга әйтә: кар, кар,

Туем житте, бар, бар,

Ярма, кукәй алып бар

Сэт, маеңны алып бар

Бар, бар, бар!

(Грач кричит: кар, кар,

Скоро моя свадьба,

Неси крупу, яйца,

Молоко и масло

Неси, неси, неси!)

Как отмечают Карга боткасы

Карга боткасы — большой деревенский праздник. Начинается он рано утром, когда деревенские мальчики начинают с закличками обходить дома и собирать ингредиенты для каши — крупы, сахар, соль, масло, яйца, молоко (а сейчас даже макаронные изделия). Все это складывается в единый мешок. Заклички имеют простую структуру: как правило, поющие просят хозяев дома поделиться чем-либо, иначе в их дом придет беда (перестанут нестись куры, заболеет скот, не уродится урожай). Тех, кто поделился, задабривают комплиментами и приятными словами.

Из собранных продуктов готовят кашу, как правило, в специально отведенном месте на природе (хотя этнографы записывали в среде кряшен случаи, когда кашу готовили в помещении). В некоторых деревнях ритуальное значение определенных мест отражается в топонимах. К примеру, один из оврагов рядом с деревней Сикертань Мамадышского района до сих пор называют Зәрә елгасы — именно там оставляли часть ритуальной каши для птиц; а в Кукморском районе есть холм с названием Зәрә Тау, на котором и готовят кашу. Во всех наблюдаемых нами случаях кашу готовила пожилая женщина 70−80 лет. У нее всегда есть напарница — женщина лет 40. Предполагается, что со временем она естественным образом заменит в этом обряде бабушку. Кашей угощают всех жителей деревни, а часть обязательно оставляют птицам.

Во многих сохранившихся закличках упоминаются яйца как обязательный элемент Карга боткасы. Яйцо традиционно считается символом Вселенной; предметом, в котором буквально заключен весь мировой космос. В традиционной культуре подобная трансгрессия встречается довольно часто. В деревне Княбаш Кукморского района мы наблюдали, как во время праздника дети катают собранные вареные яйца по земле. В этом можно заметить явную метафору оплодотворения земли.

Несмотря на то что приготовление каши — центральный элемент Карга боткасы, этнографы в разное время записывали варианты праздника без этого процесса. Рауфа Уразманова приводит следующие примеры. В деревне Кибякози Лаишевского района весной дети поднимались на гору Дере-Тау и кричали: «Дәрәгә, дәрәгә, ипи чумарына, кызыл кукәйгэ!» («На Дарю, на Дарю, на хлеб, на красное яйцо!»). В деревне Мамашир Малмыжского района Кировской области дети накануне Сабантуя жгли в поле солому и кричали: «Дәр, дәр, дәрәгә, иртә — пешкән боткага, соңга калган — шурпага» («На Дарю, на Дарю, с утра — на сваренную кашу, опоздавший — на шурпу»). Кроме того, в деревне существовала присказка «Дарю прокричали — Сабантуй начался». О том, что эти обычаи являются частью описываемого нами праздника, в первую очередь говорит лексика этих присказок и кричалок. Когда и почему в этих местностях на праздник перестали готовить кашу, сказать точно сейчас невозможно.

Специфическая вариация праздника существовала у кряшен. Они называли его Бермәчек боткасы (то есть вербная каша). Как правило, его отмечали за неделю до Пасхи, накануне Вербного воскресенья. В этот день дети ходили в лес за вербой, раздавали веточки односельчанам и и за это получали угощение. Так как у кряшен этот праздник привязан к Пасхе, чаще всего раздавали яйца. Яйца часто упоминаются и в местных кричалках. Кроме того, у кряшен существовала традиция шуточного хлестания этими ветками всех, кто попадается на пути.

В ряде кряшенских деревень в рамках этого праздника существовала традиция ночных забав. В праздничную ночь юношам разрешались мелкие шалости, например, они могли передвигать повозки с места на место, прятать чужие вещи, обливать прохожих водой.

При этом готовка каши у кряшен сохранилась, хотя и имела свои особенности. В некоторых деревнях ее варили в специальном помещении для всех желающих, в других селениях — готовили только для членов семьи.

Другие весенние праздники

Говоря о празднике Карга боткасы, нельзя не упомянуть и другие традиционные весенние обряды татар, которые к тому же имеют ряд общих черт. К примеру, праздник Сорэн. Он был распространен среди многих народов Средней Волги и Урала (чуваши называют этот обряд Серен, марийцы — Сюрем, удмурты — Сурен). Сорэн — праздник весеннего возрождения. Он проводился в апреле, когда начинались весенняя распутица и ледоход, и накануне выгона скота на пастбище. В день праздника юноши верхом на лошадях объезжали деревню. Хозяева домов угощали их сладостями, выпечкой и давали яйца. Главный ритуальный смысл праздника заключен именно в этом действии: жители деревни одаривают молодых неженатых половозрелых юношей жертвенными подарками ради будущего урожая (это мотив ритуального оплодотворения земли). Кроме того, на празднике Сорэн совершался магический обряд очищения от злых духов — на улице жгли большие костры и перепрыгивали через них.

Связь этого праздника с приближением весенних полевых работ говорит о его тесном родстве с Сабантуем. Скорее всего, они вплотную примыкали друг к другу, потому что до советской эпохи Сабантуй проводился в мае. В некоторых районах Татарстана Сорэн был непосредственной частью Сабантуя, перед которым, как известно, собирают подарки для батыра. Во многих местах (к примеру, в Мамадышском районе и среди пермских татар) обряд сбора подарков перед Сабантуем до сих пор называют «сөрән сугу».

Науруз — самый большой обрядовый праздник весеннего цикла. Он имеет персидское происхождение. На персидском языке слово «нау» означает «новый», а «руз» — «солнце». Главное значение Науруза — это встреча нового года. Как правило, праздник отмечается в день весеннего равноденствия, так как это первый день года по солнечному календарю. Науруз тоже связан с культом птицы: в ирано-персидской традиции наступление весны связывают с прилетом аистов. Праздник пришел из иранского региона, но в ряде стран — Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане и на Кавказе — Науруз совпадал с началом хозяйственного сезона. Поэтому праздник стал символизировать не только встречу нового года, но и встречу весны со всеми сопутствующими земледельческими обрядами. Кроме того, в рамках Науруза, как и на Сабантуе, проводились обрядовые игры и состязания.

В эпоху Петра I в России вводится юлианский календарь, и празднование Нового года переносится на середину зимы. Этому подчинились все народы России, в том числе татары. Хотя Карга боткасы намного более древний праздник для татар, Науруз давно укоренился в их сознании. По письменным источникам мы знаем, что татары отмечали Науруз как праздник встречи весны вплоть до советского времени. Мы знаем, что во время Науруза в среде татар тоже существовал обряд сбора подарков. Шакирды ходили с закличками по дворам с пожеланиями, собирали для себя и для своих учителей подарки и приношения и в песнях выражали свое отношение к хозяевам в зависимости от их щедрости.

Карга боткасы в ХХ веке и в наше время

Праздник Карга боткасы в своем классическом виде в течение XX века потерял актуальность. С одной стороны, это логичный процесс: с наступлением индустриальной эпохи все традиционные праздники отходят на задний план (с приходом тракторов и сельскохозяйственных технологий вера в то, что обряды могут обеспечить хороший урожай, ослабевает). Но с другой стороны, в столь быстром искоренении праздника можно винить и советские власти, которые видели в обряде сбора продуктов угрозу идеологии. Партийные чиновники рассуждали так: «Зачем собирать крупу по деревне, если СССР всех уже накормил?» Им казалось, что весь обряд вызван голодом и нищетой народа. В этом смысле из всех древних языческих праздников татар повезло только Сабантую, который смог встроиться в советскую идеологию, превратившись в праздник чествования трудовых подвигов рабочих и крестьян. В 1960-х издавали целые инструкции по идеологически верному проведению Сабантуя.

Тем не менее Карга боткасы не исчез одномоментно. Как пишет Рауфа Уразманова, проводившая свои этнографические экспедиции в 1970-х годах, в большинстве территорий праздник превратился в детскую забаву. Именно поэтому во всех современных вариациях праздника много игр, песен, плясок и шалостей. Самой устойчивой частью праздника оказался фольклор. Многие заклички, песни, считалки, использовавшиеся во время праздника, сохранились в качестве детского фольклора.

Сейчас праздник отмечают в нескольких деревнях Кукморского района. Там он празднуется 1 мая. Дата приурочена к длинным выходным, когда в деревни из городов съезжаются дети и родственники, начинаются работы в огороде. Там праздник проводится по всем правилам: с обходом домов, готовкой каши и общей трапезой. В некоторых районах Татарстана праздник проводится усилиями работников домов культуры, которые совместно со школами организуют обход дворов детьми, во время которого они собирают крупу, а затем готовят из нее кашу.

Даже несмотря на то, что Карга боткасы утратил для современных татар свое магическое значение, нельзя отрицать его мощную консолидирующую роль. На этом празднике каждый человек может почувствовать себя частью большой общины, частью народа. Эта идея заложена и в процесс приготовления каши из ингредиентов каждого члена общины. Кроме того, когда жители вручают кулечки с продуктами, они желают друг другу здоровья, а когда они пробуют готовую кашу, каждый из них получает кусочек этого общего благословения.

«Карга буткасы» – «Праздник вороньей каши»

«Карга буткасы» – «Праздник вороньей каши»

Приход весны во все времена считался самым радостным событием в жизни людей. Ведь это праздник возрождения природы, торжества жизни и надежд на щедрый урожайный год. Каждый народ отмечает приход весны по-своему, у каждого свое название праздника. Тюркские народы называют его — Навруз, что в переводе с древнеперсидского обозначает «новый день» или «новый год», и отмечают его 21 марта. Считается, что именно с этого дня начинается новый год, и чем веселее и радостнее пройдет празднование, тем щедрее будет к людям природа. Поэтому в этот день раньше устраивали народные гуляния, массовые игры, конные скачки, борьбу, соревнования по стрельбе из лука. В этот замечательный праздник принято ходить друг к другу в гости с подарками и угощать сладостями и в наши дни.

Русские люди в старые времена также отмечали праздник грачиной каши. Проводился он весной под прилет грачей. Варили грачиную кашу из дробленой пшеницы (из гречки, проса, риса) в общем котле на костре в районе полей, чтобы каши хватило и людям и прилетевшим грачам. На таком празднике пели обрядовые старые и новые песни, в которых у грядущего лета просят хорошего урожая.

А 14/27 апреля праздновали День Святого Мартина. Народное название: Мартын, Мартын-Лисогон. Вороний праздник. Птичьи обереги. В этот день издавна привечали птицу ворона. Ворон — не глупая ворона, ворон — птица умная, мудрая, вещая. Ворон всегда почитался русским народом: в сказках он людей спасает, живой и мертвой водой убитых героев на ноги поднимает. Ворон дом остерегает, огороды охраняет. Чтобы задобрить ворона, в этот день для него кашу варили.

Накладывали ее на сковородку, выносили в огород и переворачивали сковородку вверх дном, чтобы внимание ворона привлечь сверкающим, до блеска начищенным дном. Потом сковородку убирали, а ворон склевывал кашу.

Прикормленный таким образом, он хозяйство оберегает, лисиц да коршунов к цыплятам не подпускает. А случится, какая беда, так и весть подаст: кружится над двором и криком своим хозяина предупреждает.

У татар был похожий праздник и назывался он «Карга буткасы – Вороний праздник» или «Каргатуй» — подготовительный этап Сабантуя. Как только появится свежая трава, и прилетят грачи, празднуется этот древний весенний праздник сибирских татар. Участие в нём принимают только женщины, девушки и мальчики не старше 13 лет.

Праздник обычно проходит на одном из ближайших к деревне холмов. Туда приносят продукты, посуду; пока женщины варят кашу, молодые водят хороводы, играют в мяч, прыгают через препятствия. Распорядительницей праздника является самая старшая женщина, одетая в довольно странный наряд: верхняя одежда, покрытая сплошь шумящими подвесками, бляхами и монетами. Больше всех празднику радуются дети. С давних времен ребятишки в этот день ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями счастья, здоровья и хорошего урожая. В ответ хозяева дома выносили им праздничную выпечку, конфеты, яйца, крупу, мелкие деньги. В конце своего праздничного путешествия они приходили к самой доброй, самой красивой бабушке и приглашали ее в лес, чтобы сварить там кашу. Бабушка варила кашу, приправляя ее шутками и прибаутками, а дети в это время пели песни, играли в национальные игры. Когда каша была сварена, все забирались на крышу дома или на пригорок и там дружно съедали её, а остатки оставляли в лесу для птиц. Её раскладывали, приговаривая:

Карык, карыккаргалар,

(Разлетаютсякаркуши)

Оуты утын –йаргалар.

(Как поленья дровсгорают)

Кара каргага ошпулсын

(Черной воронебудет еда)

Ала каргага тошпулсын.

(А пестрой лишь камушки).

Таким образом, дети зазывали в свои края тепло и солнце. Согласно древним поверьям, вороны на своих крыльях приносили после долгой зимы тепло и пробуждение природы. Вороны у тюркских народов был священным тотемическим животным. Ворон в сказках и сказаниях представляется мудрым и добрым помощником человека. Эти птицы наделялись способностью внимать просьбам, предотвращать несчастья, голод, дарить дождь, вот почему люди охотно давали детям продукты для праздничного (жертвенного) угощения.

-

-

January 30 2017, 14:28

- Еда

- Праздники

- Cancel

Весенний обряд восточных мари Арапа карга боткасе.

В книге А. А. Асылбаева «История деревни Чупаево» (Туймазы, 2010) описан праздник (обряд) Арапа карга боткасе.

Насколько я знаю, у татар был обряд әрәпә (обряд подворного сбора крашеных яиц в комплексе Сабантуя) [Уразманова 2001, с. 28] и обряд карга боткасы (летний женский праздник или обряд вызывания дождя, «грачиная каша») [Уразманова, с. 85, 127, 142, 144-145]. В общем, два разных обряда.

А у Асылбаева это одно целое. Он не ошибается?

«После проведения пасхи в первую среду отмечается еще один большой праздник — арапа «карга боткасе» — воронья каша. Мужчины делились на несколько групп. Одна группа собирала по дворам дрова и складывала на склоне горы, где было намечено проведение праздника. Другая группа собирала продукты: молоко, крупы, масло, яйца, соль и многое другое. На следующий день молодые девушки (предварительно помывшись в бане и в чистом белье) шли варить арапу — кашу. Все жители деревни шли с тарелками и ложками, расставляли на траве в один ряд тарелки с кашей. Первыми садятся мужчины и дети — мальчики, произносятся слова молитвенного содержания. В маленькое ведерко или в котелок клали немного каши и вареные яйца. Это ведерко должны унести ловкие и смелые мужчины, а девушки с ведрами, наполненными водой бежали за ними, чтобы облить их водой. Вбежав на гору, смотрят — эти парни играют роль ворон. Наверное, поэтому этот праздник называют вороньей кашей. Проводятся различные спортивные соревнования и разные развлекательные игры. Огонь от костра сохранялся и охранялся до утра. Но были случаи, что огонь воровали жители соседних деревень. Это считалось, что в этой деревне не будет урожая или случится большое несчастье. Утром, на рассвете часть охранявших огонь мужчин, проходят по деревне с гармошкой и собирают деньги или яйца. Жители, услышав звуки гармони и песни, сами выходили на улицу, чтобы отдать приз праздника. При завершении обхода все собирались у костра и распределяли призы между участниками, охранявшими ночной костер. И только после этого костер засыпают землей» (Асылбаев 2010, с. 47).

Добавить в друзья

Татарские праздники бывают: народные традиционные – сложившиеся с древнейших доисламских времён, религиозные мусульманские – появившиеся после принятия ислама татарами и международные – отмечаемые не только татарами, но и другими народами.

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

САБАНТУЙ (Праздник плуга) – главный татарский национальный праздник, уходящий в глубокую древность, посвященный труду на земле, отмечает окончание весенних полевых работ и красиво раскрывает все традиции, обряды и обычаи татарского народа. Со временем праздник стал полностью безалкогольным и его повсеместно стали праздновать летом. Сабантуй способствует сохранению древних традиций татар, передавая их из поколения в поколение. Праздник через века сохранил лучшие образцы культурного наследия татар – традиционные самобытные состязания в силе, ловкости, уме, смекалке и талантах. Каждый победитель состязания получает заслуженный подарок. Традиционные состязания Сабантуя с древних времён практически не изменились. Состязания джигитов Сабантуя: борьба на поясах “Корэш”, конные состязания, поднятие камней, перетягивание каната (аркан тартыш), борьба на руках, стрельба из лука по мишеням. Традиционные шуточные состязания Сабантуя: прыжки в мешках наперегонки, бег с коромыслом наперегонки, бег с яйцом в ложке наперегонки, бои набитыми мешками верхом на бревне, разбивание горшков палкой с завязанными глазами, влезание на гладкий столб с подвешенным призом, доставание монетки зубами из полной миски с катыком. На каждый Сабантуй специально сооружают Майдан для проведения турнира по татарской национальной борьбе на кушаках “Корэш”. Победитель турнира провозглашается “Батыром Сабантуя” и получает самые ценные подарки. Победительница женского конкурса становится “Красой Сабантуя”и награждается достойными призами. Конные состязания Сабантуя: соревнование на парных упряжках, быстрая езда под седлом, разрубить яблоко на пруте на скаку, поднять женский платок с земли на скаку, кыз куу – состязание, во время которого парень-всадник должен догнать девушку-всадницу и поцеловать ее на скаку. Сабантуй сопровождается различными конкурсами исполнителей, выступлениями артистов и исполнением музыки на народных музыкальных инструментах, радостными песнями, плясками, ярмаркой изделий народных мастеров и кулинаров, дегустацией и продажей блюд татарской национальной кухни, выставками, знакомствами, общением и встречей друзей и родственников. Этот удивительный праздник внесён во всемирный реестр объектов ценнейшего нематериального наследия человечества и ежегодно традиционно празднуется татарами по всей планете. Определенной даты у праздника нет – каждое село, город или община татар ежегодно выбирают наиболее удобную дату и обязательно приглашают на праздник гостей, друзей и родственников.

ЭМЕЛЬ (Праздник солнечных лучей) – день весеннего равноденствия, древний татарский праздник начала нового года, который символизирует уход зимы и приход весны. У других, родственных татарам народов, этот праздник сегодня носит название Науруз или Навруз. Этот праздник татары и их предки праздновали ещё с доисламских времён. Он отмечается днём – народными гуляниями, состязаниями батыров и красавиц, песнями и плясками, а вечером в кругу семьи. На праздник традиционно готовят кушанья из преимущественно растительных продуктов. Женщины традиционно пекут круглые булочки – кульче и лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов, а так же готовят сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

БОЗ КАРАУ (Праздник ухода льда) – старинный татарский весенний праздник проводов льда. Весеннее торжество, связанное с ледоходом. Символизирует уход зимы, приход весны и тепла. По традиции татарские села располагались на берегах рек. Все жители наряжались и выходили на берег реки смотреть ледоход. Музыканты играли и пели песни. С сумерками на льдинах раскладывали солому, а на одну из последних льдин ставили чучело, затем поджигали и пускали вниз по течению, что символизировало утверждение весны и тепла. Во время ледохода в воду бросали специально изготовленные куклы, монеты и даже окунались в ледяную воду по поверью что весенняя река уносит недуги, при этом приговаривая – «Аны борып-борып баш очыннан суга ташлаганнар».

ЖИМЧЭЧЭК (Праздник цветочного сока) – старинный татарский молодёжный весенний праздник. В дни весеннего паводка и появления первых цветов на берегу реки молодежь наряжалась и устраивала весёлые совместные игры, водила хороводы, пела песни.

ЖЫЕН (Праздник родни) – татарский старинный праздник по случаю завершения весенних полевых работ и начала сенокоса. В древности Жыен отмечался после возвращения домой старейшин татарских селений, которые приезжали домой после курултаев (общих собраний руководителей татарских общин). Однако со временем традиция этого торжества изменилась. Жителей одних селений приглашали их соседи в другие села. Отправлявшиеся в гости шили наряды, пекли пироги, везли с собой подарки: тушки вяленых гусей, украшения, поделки из дерева и металла, изделия из ткани,. Приезжали на расписанных по особому поводу повозках, украшенных подводах, въезжали в деревню с музыкой и песнями, дети открывали гостям украшенные полевые ворота. Для каждых вновь прибывших гостей хозяева заново накрывали стол. Хозяева топили бани для дорогих гостей по-белому “кунакны хормэше мунча” – высшая почесть для гостя. Под вечер готовят общий ужин для всех гостей. Праздник Жыен укреплял родственные и дружеские отношения, сплачивал аул и прилегающую округу: люди чувствовали себя в дни этого праздника одной семьёй. Жыен можно назвать праздником для женихов и невест. На массовых гуляниях молодые люди старались найти себе вторую половинку, а их родители сватали детей.

ЙОМЫРКА БАЙРАМ (Яичный праздник) – старинный татарский праздник. В этот день принято варить и раскрашивать куриные яйца, печь лакомства и звать гостей. Хозяйки с вечера красили яйца натуральными средствами в разные цвета — в луковой шелухе от золотисто-жёлтых до тёмно-коричневых, в отваре берёзовых листьев — различных оттенков зелёного цвета, в дубовом отваре – синие, в свекле – красно-фиолетовые. Так же раскрашивали варёные яйца красками. В каждом доме пекли особые шарики из теста — маленькие булочки “кимак” и лакомства. Особенно ждали этот день дети. Матери шили для них из полотенец мешочки для сбора яиц. Некоторые ребята ложились спать одетыми и обутыми, чтобы утром не тратить время на сборы, под подушку клали полено, чтобы не проспать. Рано-рано утром мальчики и девочки начинали обход домов. Заходящий первым заносил щепки и разбрасывал их на полу — чтобы “двор не был пустым”, то есть чтобы много на нём было живности. Шуточные пожелания детей хозяевам высказываются старинные — как во времена прабабушек и прадедушек. Например, такое: “Дед с бабкой дома ли? Дадут ли яичко? Пусть будет у вас много кур, пусть топчут их петухи!” Сбор яиц продолжался два-три часа, и проходил очень весело. А потом дети собирались в одном месте на улице и играли в разные игры с собранными яйцами на сообразительность, быстроту и ловкость. В некоторых аулах после детей очередь доходила до ребят постарше – юношей. Они разъезжали по аулу на украшенных конях, пели песни, веселили хозяев прибаутками. Собранные яйца складывались в плетёную корзину. А потом кто-нибудь из парней хватал эту корзину и скакал на окраину села. Если ловкача не догоняли, все яйца доставались ему. Однако так почти никогда не случалось. Собранные яйца сдавали торговцу, а на вырученные деньги покупали продукты и у кого-либо в доме или прямо в поле устраивали угощение.

КАРГА БОТКАСЫ (Воронья каша) – древний татарский праздник, который проводят ранней весной в конце марта, когда прилетают врановые птицы. Символизирует единение татар с природой и благодарность птицам. В древности было поверье, что весну на кончиках своих крыльев приносят вороны – тогда так называли всех врановых птиц. И ещё врановые уничтожали вредителей урожая и являлись естественными сторожами для жителей сёл при приближении врага или стай опасных хищников. И как только таял снег, появляются первые ручьи и начинают прилетать грачи, галки и вороны, в честь их прилета и устраивают праздник. В это день красиво одевают детей, и отправляют их собирать с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца, выражать хозяевам благопожелания и зазывать стихами и песнями всех на праздник. Затем люди собираются на возвышенности, зажигают костер, и в большом казане готовят кашу из собранных продуктов. Пока каша варится все поют, танцуют и веселятся. После шумного веселья всех зовут к казану, и начинают раздавать кашу. Первая порция полагается земле с пожеланием всем мира, покоя и богатого урожая. Вторая – воде, чтобы вода смогла сохранить живность на земле. Третья – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая – воронам в благодарность за принесенную весну. Кашу раскладывали на столбы заборов, ворот, приговаривая: «Кара каргага аш булсын, ала аргага таш булсын» – пусть пищей будет грачу, а вороне – камнем. После этого каша раздаётся всем, кто присутствует на празднике. Остатки каши разбрасывали в поле и в лесу для птиц. Птицы налетают на оставленную им кашу и восстанавливают свои силы после долгого перелета к родным местам.

ХЫДЫРЛЕЗ (Праздник начала лета) – древний татарский народный праздник пастухов и скотоводов отмечали в начале мая два-три дня. В наши дни хранителями и почитателями этого старинного праздника стали крымские татары. Перед праздниками тщательно убирают дом и двор. Накануне вечером готовится калакай — хлеб, запечённый между двумя сковородами в горячей золе. С утра готовят угощения, днём на майдане – центральной площади села или на поляне около села собираются и общаются родственники и гости, проводят традиционные состязания в силе, смекалке и талантах, турнир по татарской борьбе на кушаках, ярмарки и смотрины. Вечером проходят традиционные костры, через которые прыгают как взрослые, так и дети. В центре майдана разжигается костёр, и через него сначала прыгают мужчины, затем юноши и мальчики. По мере угасания костра через него прыгают женщины, девушки и девочки. Потухший костёр засыпают землёй. Костёр по древним поверьям очищал людей от злых духов. В дни праздника традиционно заключались и расторгались различные договоры и в первую очередь с пастухами, а после праздника пастухи начинали свою работу – выпас скота.

САЛАМАТ (Праздник благодарности земле) – осенний старинный семейный праздник сибирских татар, посвящённый окончанию сбора урожая. Торжество проводится после сбора урожая. Главное угощение торжественного стола это каша Саламат – мучная жидкая каша из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком или горячим молоком и распаренной в печи с добавлением масла или сала или жира.

Блюдо традиционно готовили женщины, а мужчины приглашали в гости родственников и друзей. Все собирались за праздничным столом, где кроме каши обязательно присутствовали блюда из собранного урожая и лакомства.

АУЛАК ОЙ (Посиделки) – старинный татарский молодёжный праздник, посиделки неженатой молодёжи без родителей во время которого парни и девушки знакомились, выбирали себе женихов и невест, общались и веселились. В просторном помещении собираются девушки, шьют, вяжут, вышивают. Приходят парни, просят впустить в дом, а чтобы заслужить – каждый демонстрирует свой ум, талант и умения: играют на музыкальных инструментах, исполняют песни, танцуют, отгадывают загадки, показывают свои изобретения и произведения. После девушки впускают парней в дом и вместе пьют чай и кушают гостинцы. Затем проходят совместные шуточные народные игры, забавы, песни и пляски. Существуют правила:

-На посиделки каждый приносит собственноручно приготовленные гостинцы (кучтанач).

-Ни один из юношей не должен обмануть или обидеть девушку, так как это большой грех (харам).

-Юноши и девушки не должны ни драться ни ругаться (таких с позором выгоняют с праздника).

СОМБЭЛЭ БАЙРАМ (Праздник урожая) – татарский народный праздник труда, празднование окончания осенних сельскохозяйственных работ. На празднике в образной форме отображается труд сельчан, связь народа с родной землей, любовь к Родине, к труду, связь старшего и младшего поколений, любовь к родной культуре. В наши дни в рамках празднований проходит чествование передовиков сельского хозяйства.

ДЕРВИЗА (Праздник урожая) – древний праздник плодородия, урожая, окончания лета, окончания осенних полевых работ, завершения посева озимых и начала свадебного сезона. Праздник отмечается в дни осеннего равноденствия. Его сохранили до наших дней крымские татары.

Перед праздником проводят тщательную уборку дома, двора, хлева и других хозяйственных построек. Хозяйки выпекают хлебцы кобете. В день праздника девушки в нарядных одеждах рассеивают золу на поле, в огороде, в саду и виноградниках. Мальчики очищают хлев и окучивают его дымом. Этот праздник организуется совместно с жителями нескольких сел. Выбирается удобное для проведения таких мероприятий место, обязательно вблизи источника воды, рядом со святым местом – Азизом. Как всегда, праздник начинается с молитвы и жертвоприношения барана. После этого несколько девочек в возрасте 10-12 лет надевают овчинные тулупы, олицетворяя приближение зимы, одновременно сообщая о начале праздника. Для девушек устанавливаются качели. Женщины с горок катят сито – элек. Если элек ляжет вверх дном, следующий урожай будет хороший, если вниз дном, то будет малый урожай, если же встанет набок – зерновые вырастут высокими.

На празднике проводятся состязания джигитов, певцов, танцоров, поэтов, знатоков частушек – чынъ ве манелер, выступают фольклорные ансамбли, на специальной площадке – майдане проходят соревнования по татарской национальной борьбе на кушаках Корэш. Проходят конные скачки и состязания в бросании камня вдаль, бросающие приговаривают при этом: “Кара кунлер таш кайтканда кайтып кельсинлер” (“Пусть чёрные дни возвратятся тогда, когда возвратится этот камень”; иными словами – никогда). Обязательно проводятся ярмарки, подводят итоги своего труда, принимают своих овец от чабанов, спустившихся с яйлы, хозяева проводят взаиморасчеты с пастухами. После этого выбирается всем селом новый чабан или остается прежний. Тогда же начинается сезон свадеб. Праздник завершается всеобщим танцем – Хоран, который предстает как танец единства народа в достижении всеобщей цели.

УНЫШ БАЙРАМ (Осенний праздник) – старинный татарский праздник, посвящённый плодородию земли и семейному благополучию. К этому времени завершаются все полевые работы: жатва, вывоз зерна, уборка льна. Заложена основа благосостояния семьи на будущий год. Праздник символизирует благодарность за урожай Земле, Природе труженикам, которые не покладая рук работали с ранней весны до поздней осени, чтобы их народ жил сытно целый год.

В этот день готовят угощения, проводят ярмарки, чествуют самых трудолюбивых и вместе лакомятся, поют и танцуют.

КАЗ УМЯСЫ (Гусиное перо) – древний татарский молодежный праздник, проводится в начале зимы с наступлением устойчивых холодов. Праздник совмещает полезное с приятным – заготовку на зиму гусиных тушек и молодёжные посиделки. Молодёжь выщипывает гусей, а затем старшие женщины их потрошат и засаливают, делая запасы на зиму. Молодые люди за работой – совместным ощипыванием гусей – присматривались друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и создавать семьи.

НАРДУГАН БАЙРАМ (Возрождение света) – древний татарский праздник, день зимнего солнцестояния. Празднуется 20-25 декабря. Праздник символизирует торжество жизни, победу солнца над мраком, победу добра над злом и начало зимы. В дни праздника по поверью добрые духи и божества ходят и одаривают добрых и честных людей угощениями, подарками и исполняют их мечты. А для этого нужно достойно прожить год, вернуть все долги, помириться со всеми с кем был в ссоре и анонимно помогать нуждающимся. Все традиции современных празднований Рождества и Нового года заимствованы именно от татарского Нардугана.

К праздничному столу татарочки пекут по традиции Баурсак – небольшие жаренные в масле в казане пончики, и другие татарские лакомства и угощения.

Дети и взрослые наряжаются обязательно до неузнаваемости, ходят из дома в дом, поют веселые песни, танцуют, дарят и принимают подарки и угощения, кормят голодных, символически “будя” людей и распевая “алкыши” – народные песни с благими пожеланиями. Один алкыш переводится так: “Пусть будет счастливым для вас Новый год, Пусть пшеница и рожь хорошо растёт, Корова пусть много молока даёт, И теленка пусть принесёт!”

Одним из атрибутов праздника является гадание “Йезек салу”: Молодёжь собирается вечером как стемнеет в доме, в основном девушки на выданье, а иногда и парни. Одна из девушек идёт к проруби, зачерпывает ведром воду, несёт её в дом, не оглядываясь назад. Затем девушки опускают в воду свои кольца или пуговицы и распевают гадательные куплеты. В это время самая молодая участница гадания наугад вынимает кольцо или пуговицу. По содержанию слов песни определяется “судьба” хозяйки вынутого колечка или пуговицы.

ЭМЭ (Праздник помощи) – древний татарский праздник начала строительных работ и взаимопомощи. До нынешних дней сохраняется в татарских селениях традиция помощи – эмэ. Их организовывали во время начала всех крупных работ по строительству и ремонту: при закладке и строительстве нового дома и общественных зданий. Нередко в таких мероприятиях участвовали все односельчане, а в крупных населенных пунктах — соседи с одной улицы. Совместная работа завершалась трапезой и гуляниями. В наши дни подобные мероприятия организуются реже и в них участвует меньшее число людей.

ШЕЖЕРЕ БАЙРАМ (Праздник родословной) – современный татарский национальный семейный праздник. В кругу семьи или в более широком кругу собираются представители родов и рассказывают о своей родословной и интересных фактах. На праздник все приносят свои угощения, выступают талантливые представители родов, поют, танцуют и знакомятся. Смысл праздника – составление и изучение генеалогической летописи своего рода, интересный рассказ участников о своей родословной, истории своего рода, воздание дани памяти своим предкам, укрепление семейно-родственных связей, сохранение преемственности поколений, усиление чувства ответственности, национальной гордости и самосознания, привлечение интереса к изучению своей родословной и истории родного края.

ЯНА ЕЛ БАЙРАМ (Новогодний праздник) – современный праздник начала нового календарного года. Празднуется с 31 декабря на 1 января. Татарский семейный праздник, в который принято собираться семьёй, готовить угощения, поздравлять родственников, друзей, любимых и соседей и кормить голодных.

БЯБЯЙ МУНЧАСЫ (Детская баня) – проводится на следующий день после рождения ребёнка. После посещения бани домочадцами, когда она становилась нежаркой, повитуха помогала помыться молодой маме и искупать младенца. Семья готовила угощения, звала родственников и вместе угощались за общим столом.

ИСЕМ КУШУ (Праздник имянаречения) – обрядовый мусульманский праздник наречения имени ребёнку, проводится спустя несколько дней в доме, где родился ребенок. Приглашается мулла, родственники и друзья семейства. Мулла открывает обряд традиционной молитвой, затем к нему подносят на подушке ребенка, и он обращается к всевышнему, призывая его принять новорожденного под свое покровительство. После этого нашептывает на ухо младенцу азан (призыв к молитве для мусульман) и произносит имя новорожденного. Имена детям подбирают, как правило, муллы, имевшие специальные календари – именники. В них с давних времен преобладали имена из религиозных канонических сказаний. Считалось, что от имени зависит дальнейшее будущее младенца и его судьба. Выбор зависел от многих причин. В небогатых семьях старались подобрать имя, символизирующее богатство и благосостояние, если ребенок выглядел слабым – выбирали имя, отражающее крепость духа и тела и т.д.

БЯБЯЙ АШЫ (Праздник новорожденного) – древний татарский праздник по случаю рождения ребёнка. В продолжение нескольких дней после рождения ребёнка – подруги, соседки и родственницы молодой мамы приходили навестить ее и приносили с собой угощения и подарки.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

МАВЛИД БАЙРАМ (День рождения пророка) – праздник дня рождения Пророка Мухаммада

КУРБАН БАЙРАМ (Праздник жертвы) – праздник приношения даров, пожертвований и помощи нуждающимся

КАДЕР КИЧ (Ночь Предопределения) – ночь на 27 день месяца Рамадан считается ночью предопределения, решения судьбы, могущества. Этой ночью началось ниспослание Корана Мухаммеду. Считается, что в эту ночь Аллах принимает решение о судьбе каждого человека, учитывая его благочестие и просьбы, высказанные в молитвах. Поэтому принято проводить в мечети, читая Коран и вознося Аллаху и ангелам мольбы и просьбы.

УРАЗА БАЙРАМ (Праздник окончания поста) – мусульманский праздник окончания священного поста Уразы. Праздник отмечают 3 дня

ЖОМГА (Пятница) – традиционно считается праздничным днем. В этот день принято посещать мечеть и проводить Меджлисы (Собрания).

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА – День добровольного принятия Ислама предками современных татар – булгарами в 737г. Отмечается 4 февраля.

ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ (Старое Булгарское торжество) – День официального принятия Ислама государством Волжская Булгария в 922г. Отмечается 21 мая.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ – отмечается ежегодно 28 февраля. Традиционно в этот день проходят конкурсы по кулинарии и сервису, мастер-классы с молодыми хозяйками и традиционные гостеприимные татарские национальные застолья в татарских центрах, кафе и ресторанах. Многие народы Евразии и мира позаимствовали рецепты татарских национальных блюд – некоторые полностью, другие частично. Например известные всем чизкейк, бургер, салями, соус тартар – сделаны по татарским рецептам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА – отмечается ежегодно 21 февраля

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА – отмечается ежегодно 9 августа

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – отмечается ежегодно 30 августа

Самым популярным весенним праздником татарского народа, конечно, является Карга боткасы (переводится с татарского как Воронья, грачиная каша).

В древности люди верили, что весну на кончиках своих крыльев приносят вороны. Поэтому, с таянием снега и появлялись первые ручьи, в честь прилета ворон устраивали праздник Карга боткасы. Главными участниками праздника были дети. Они ходили по домам собирали гостинцы для праздника: крупу, яйца, масло. Всех приглашали на праздник.

Эта традиция сохранилась и до сегодняшних дней. Ежегодно на территории сельского поселения Аккузевский селсьсовет его проводят с особой почестью.

1мая в деревне Кипчаково прошел праздник “Карга боткасы”

Перед праздником дети отправлялись по домам приглашать всех на праздник, собирать крупу, масло, яйца. На берегу реки Сюнь из собранных продуктов варили в больших котлах кашу. Каждый на праздник пришел со своим гостинцем. Каша казалась объеденьем! Праздник открыл глава сельского поселения В.Р.Ахметьянов. Были организованы игры, различные соревнования, прозвучали обрядовые песни про весну, про птиц. Праздник закончился благопожеланием всем -урожайного года , мира и согласия, любви и добра.

Помимо персоязычных государств праздник Навруз широко отмечают в странах Центральной Азии, на Кавказе, в России, Турции, Пакистане, Ираке, и даже в регионах Балкан и Индийского субконтинента.

Исследования традиций Навруза показывают, что в разных странах есть свои особенные различия. О том, как отмечают Навруз – в нашем обзоре.

Татарский Навруз

Как описывает праздничные традиции иранский исследователь Бахаре Сазманд в книге «Навруз: праздник, объединяющий народы», согласно старинным обычаям у татар, в день праздника дети ходят по домам и поздравляя всех специальным стишком, получают в подарок сваренные вкрутую крашенные яйца, сладости и крупы семи видов: рис, гречку, горох, пшено, перловку, овсянку и пшеницу. Как и таджикские ребятишки на обряде «гулгардони», татарские дети проводят церемонию «Нэуруз эйтеп йору».

Стишок, который зачитывают дети, в переводе означает следующее: «День говорит: «Я – длиннее». Ночь говорит: «Я – длиннее». Сегодня оба равны. Добро пожаловать, Навруз!»

Затем на улице, на самом высоком месте, в большом казане варили кашу из семи круп, собранными детишками по всему селу. И оно называлось «Карга боткасы» – Воронья каша. Остатки блюда по обычаю надо разбрасывать по полю, как считалось, чтобы «раздобрить» ворон, чтобы они не склевали будущий посев.

Практически, сохранившиеся до этого времени двустишия содержат в себе слова на фарси. Вот, например, такой припев к песне:

Наурыз муберак бад!

Шади бад, шади бад!

Наурыз муберак бад!

Шекер кылдым ходайга

Салаватымаларга

Мохаммад Мустафога

Науруз муберак бад!

Существуют примеры, когда у татар перед Наврузом высеивались зерна овса, высаживались семь видов растений или на стол ставилась пиала с водой, в которой плавал зеленый лист, что несомненно является отголоском иранских традиций.

При празднования Навруза молодежь устраивала игры и состязания, во время которых выбирали самую нарядную и красивую девушку села. Она получала почетный титул «Наурузбике» и в роли живого олицетворения весны и Навруза выступала в сценке противоборства с другим персонажем, ряженным в старика Кыш-Бая, олицетворяющим уходящую зиму.

Кстати, у иртышских татар празднование Навруза именуется «эмель», что от арабского «хамал» – овен. Перед наступлением Навруза-Эмеля все хозяйки готовят круглые булочки – тугац или кульче.

Особое место Навруз занимает также среди календарных праздников крымских татар. Мальчики делают маски и шьют костюмы козы. Накануне женщины варят яйца (но не крашут), пекут «кобете» (слоеный мясной пирог), всевозможные сладости и печенья.

В праздничный вечер разводят костры, сжигают старые вещи, опрыскивают друг друга водой. С наступлением темноты юноши собираются группами по 3–7 человек. Один из них наряжается козой, а другие надевают маски, после чего с ветками в руках ходят по дворам и поют песни.

Навруз на Кавказе

В Балкарии этот праздник называется «Голлу» или «Озай», в Карачае он носит название «Шертмен», однако в настоящее время его все чаще обозначают как «Навруз».

У лезгин Навруз получил название Яран-Сувар. Перед этим праздником заблаговременно готовятся сухие стебли растений, которые ставят, связав в снопы, на специальных площадках для костров.

В ночь с 21 на 22 марта зажигаются костры (по семь костров) на крышах домов, на площадях, в местах массовых игрищ. В землю втыкаются по семь факелов. В разожженные костры бросают старые вещи, устраивают завораживающие огненные зрелища: в небо запускают разнообразные огненные шары из тряпья или соломы, пускают горящие стрелы, скатывают с гор большие огненные колёса или шары.

Для очищения от грехов, болезней, сглаза, порчи и прочего осквернения семикратно перепрыгивали через костры. Считалось, что для отпугивания темных сил всю ночь нужно производить как можно больше шума. Били в колокола, стреляли из ружей или самодельных хлопушек. В древности в период празднования Яран-Сувара между воюющими сторонами заключалось перемирие.

На следующий день с утра (22 марта) юноши с ряженным в шкуру козла ходили по дворам с шутками-прибаутками. На праздник готовят разные блюда, причем в каждом доме их количество должно равняться семи. Часто варилась каша из семи продуктов (сушеное мясо, кукуруза, ячмень, фасоль, горох, нахуд, картофель или что-либо другое).

Период празднования продолжался в течение 14 дней вплоть до 4 апреля.

Лакцы на Навруз готовят кислый хлеб, делают бузу (кислый напиток, напоминающий квас), варят кашу из семи злаков – пшена, кукурузы, ячменя, фасоли, гороха (хахари), но не проращивают пшеницу.

В этот день выпекают лепешки самой разной формы с различными начинками, обмениваются ими друг с другом, ходят друг к другу в гости.

Молодежь мастерит из прутьев и соломы круги, поджигает их и скатывает с горы. Разжигается также большой костер, через который прыгают все сельчане, от детей до стариков. Делают большую куклу и сжигают на костре.

В Иране

В канун праздника на улицы города выходят актеры в красных одеждах, которые традиционно мажут лица краской или черной сажей. Из особых традиций можно назвать то, что в некоторых регионах Ирана в преддверии Навруза принято готовить плов из рыбы, а в сам праздник готовят блюда из риса с добавлением вермишели.

После наступления нового года люди ходят по гостям в течение 13 дней, затем едут на природу, чтобы отдать дань земле, благословляя ее и благодаря за дары.

В Турции

В соответствии с турецким обычаем, что увидит человек по пробуждении в первый день праздника, то и будет с ним весь год. Поэтому стараются к празднику в своем жилище расположить те вещи, которые символизируют счастье, здоровье и долголетие, удачу и процветание. Такими предметами издавна считались вино, ростки ячменя, лепешки-питы, деньги.

В Афганистане

Новый год в Афганистане наступает 21 марта в час ночи и после этого до 12 часов дня никто не выходит на улицу: существует поверье, что если кто-то из семьи покинет дом в запретное время, то в новом году они потеряют кого-то из ее членов.

Чтобы наступающий год был счастливым, на Новый год запрещается плакать, сердиться, наказывать детей.

Афганцы обычно варят и красят яйца по количеству детей в семье. Есть поверье, что крашеные яйца отводят несчастья, и в Новый год каждому ребенку дают съесть яйцо.

В Узбекистане

Считается, что все дела, сделанные человеком во время первых 13 дней Навруза, наложат отпечаток на весь грядущий год. Поэтому принято отдавать долги, прощать друг другу обиды, не ссориться, готовить вкусное угощение и весело проводить время.

Согласно народным поверьям, очень многое в этот праздник зависит от прихода в дом первого гостя. Он должен обладать добрым характером, хорошим чувством юмора, репутацией и иметь «счастливую ногу», то есть приносить в дом удачу.

В Туркменистане

Здесь накануне украшают дома ветками ивы, абрикоса или яблони. Сам праздник начинается затемно, когда, надев новые одежды, вся семья собирается за столом, на который обязательно ставят новую посуду.

С древним весенним праздником у туркмен связаны некоторые приметы, например, если в Навруз будет пасмурно, то такая погода продержится до июня, а если в праздник пойдет снег или дождь, год будет урожайным.