Приблизительное время чтения: 2 мин.

Иконография праздника Вознесения Господня основана на свидетельстве трех Евангелий –

от Матфея (Мф. 28, 16–20), Марка (Мк. 16, 19) и Луки (24, 50–51), а также на тексте Книги Деяний апостолов (Деян. 1, 4–12).

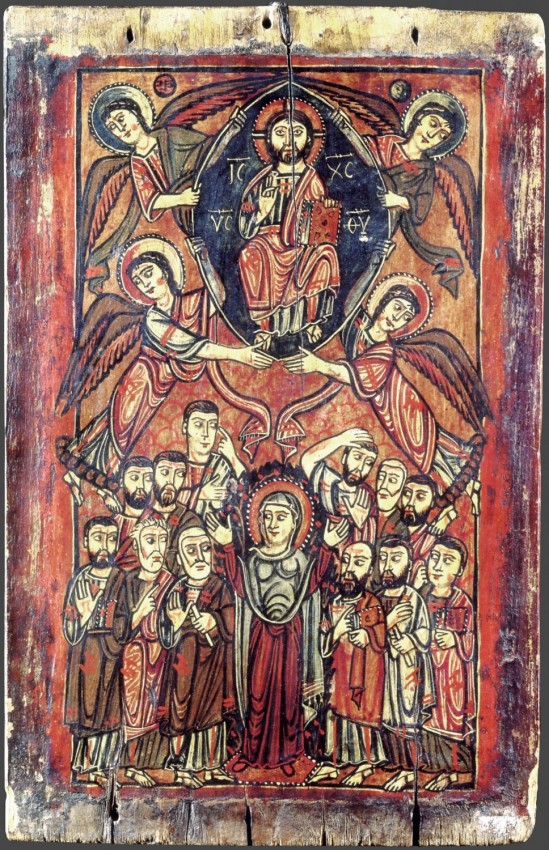

Все варианты иконографии Вознесения представляют собой единую композицию с двумя центрами – Господом Иисусом Христом и Божией Матерью.

Спаситель изображается в круге голубого, синего или зеленого цвета – это символ славы Божией, в которой Христос вознесся в Царствие Отца Своего Небесного. Господь пишется сидящим на престоле, в левой руке Он держит свиток или скрижаль – символ Евангелия, правой рукой благословляет.

По бокам от круга славы изображаются два ангела, которые его поддерживают и возносятся вместе с Господом.

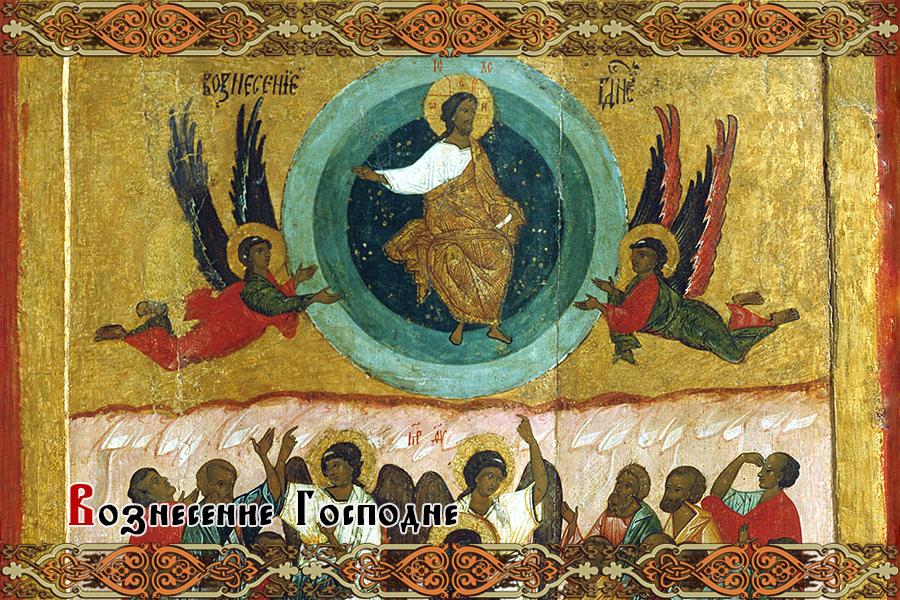

Икона «Вознесение Господне»

По бокам и чуть позади Богородицы пишутся фигуры еще двух ангелов, обращенных своими ликами к апостолам. Это те «мужи», о которых Священное Писание говорит следующее: «И когда они (апостолы – ред.) смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 10–11). В этих словах приводится пророчество о втором пришествии Спасителя для совершения Страшного суда.

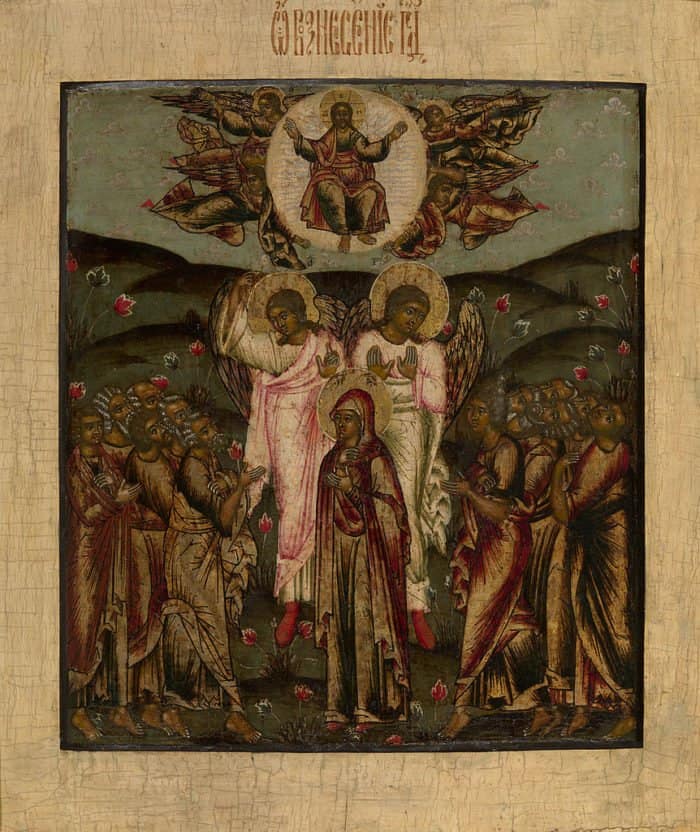

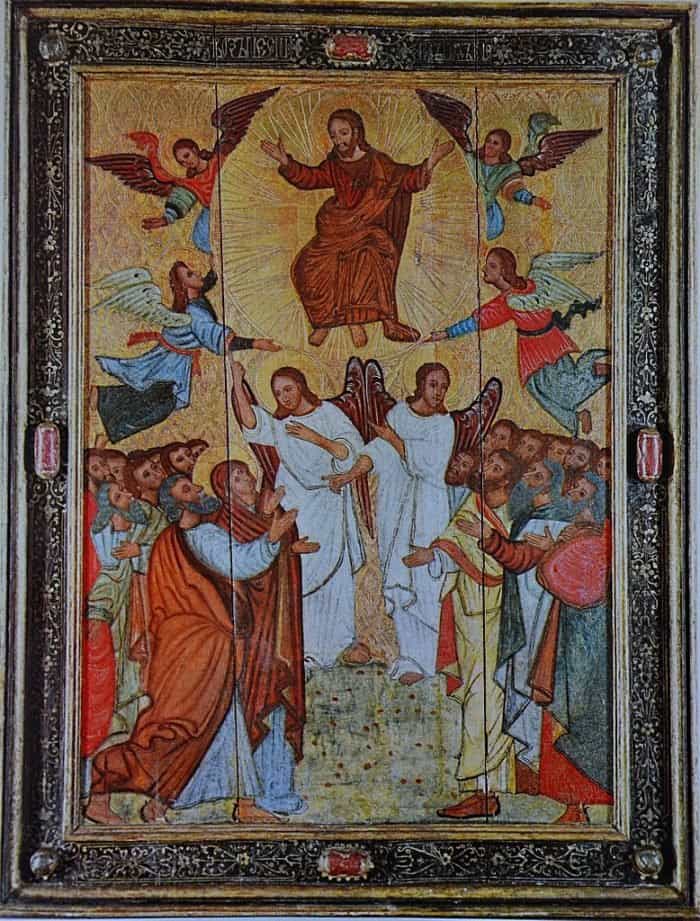

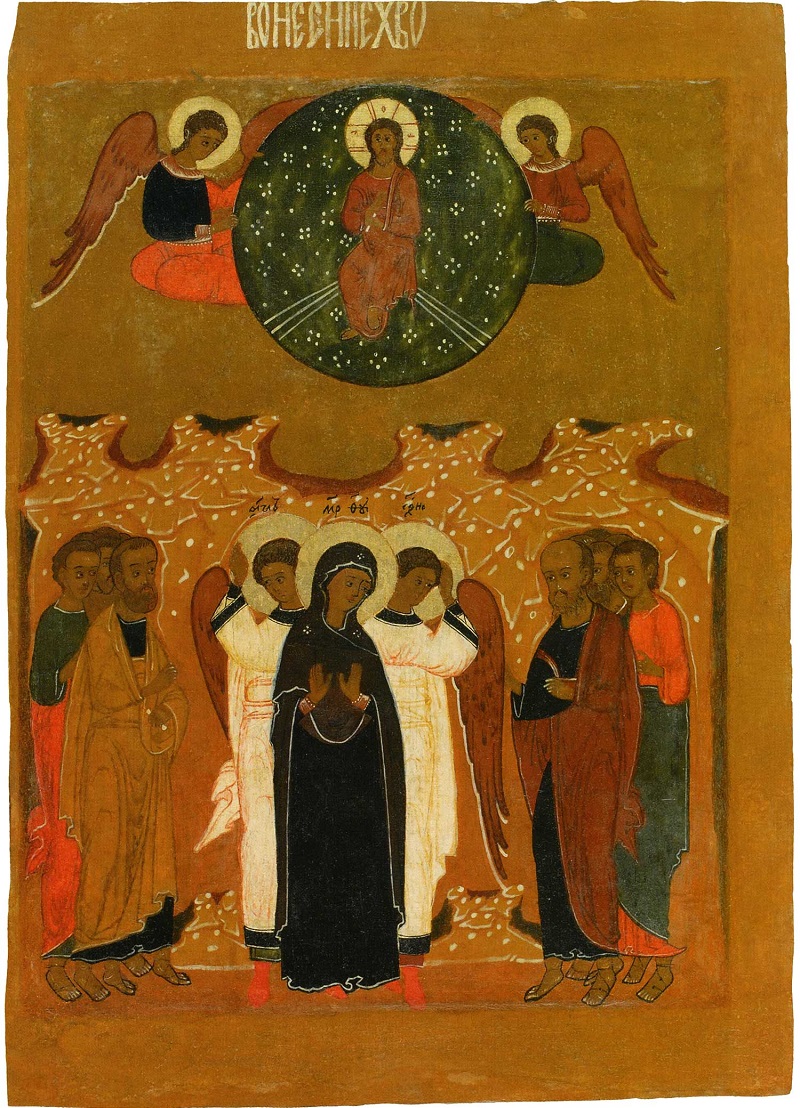

Вознесение Господне. Россия. Москва. Оружейная палата. XVII в. Россия. Москва. Московский Кремль. Вознесенский монастырь

Справа и слева от Божией Матери изображаются фигуры одиннадцати апостолов (без предателя Иуды Искариота). Все апостолы пишутся в движении: кто-то смотрит вверх на небо, кто-то слушает ангелов, кто-то, опустив голову, ожидает благословения Господня.

За фигурами Богородицы, ангелов и апостолов символично (в виде скал) изображается гора Елеон, на которой и произошло Вознесение Господне.

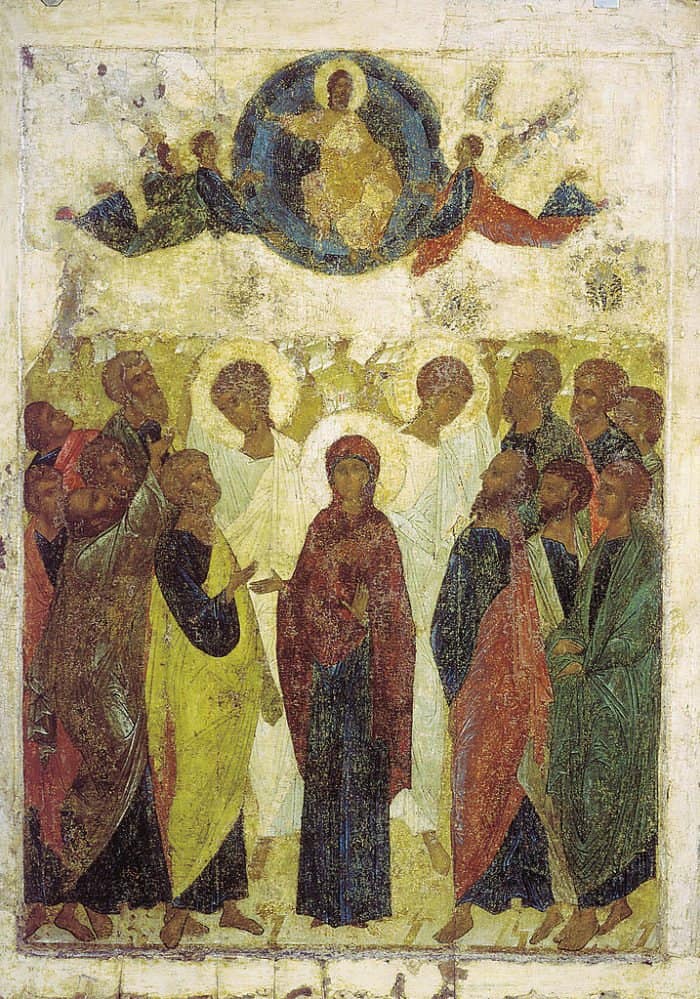

Андрей Рублев и Даниил Черный. Вознесение Господне. Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. Праздничный чин. 1420-е гг.

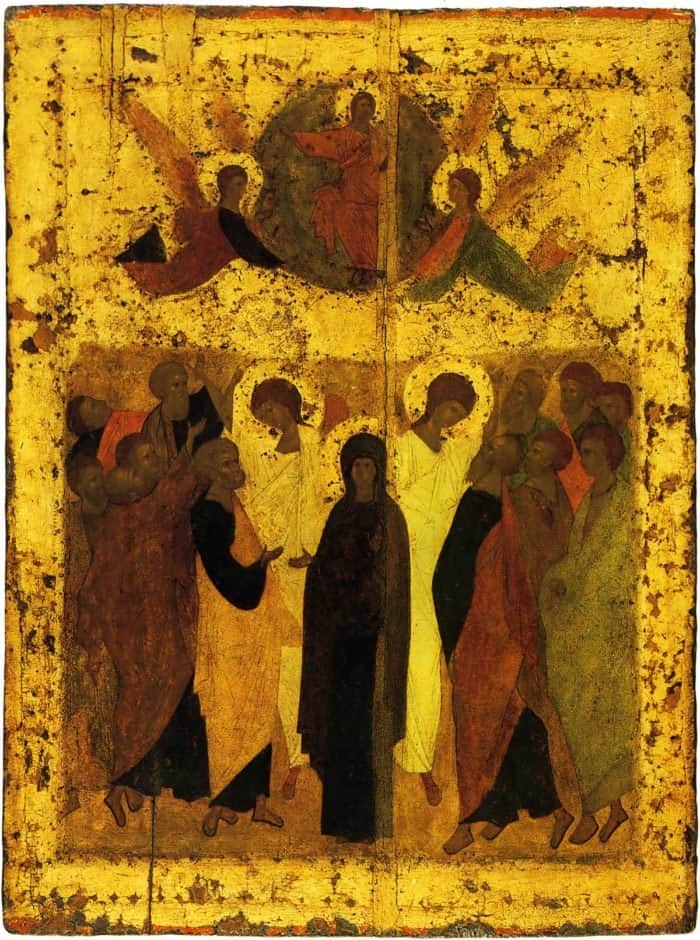

Андрей Рублев и Даниил. Вознесение. 1408 г.

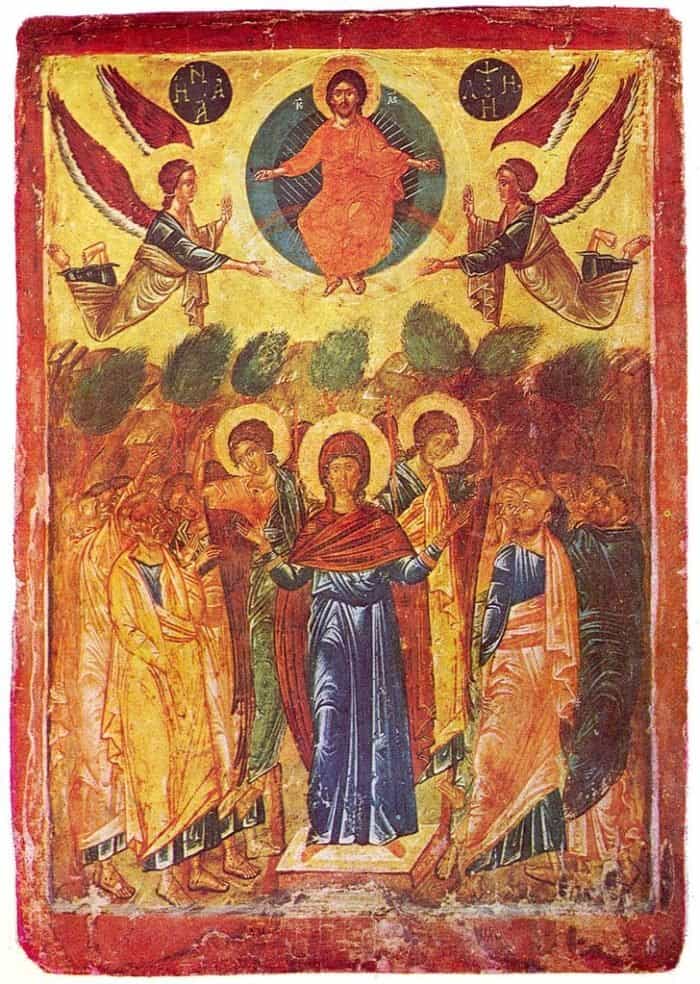

Вознесение Господне. Беларусь. XVII в.

Вознесение Господне. Болгария. 16 век.

Вознесение Господне. Византия. XV в.

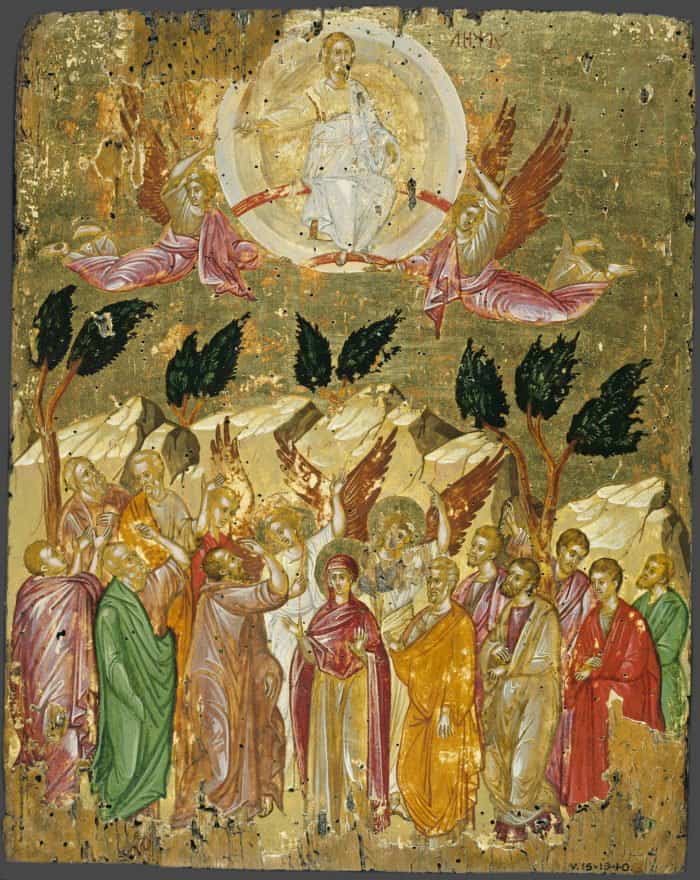

Вознесение Господне. Греция. XV в. Италия. Венеция. Музей Греческого института византийских и поствизантийских исследований

Вознесение Господне. Греция. Крит. XV в. Англия. Лондон. Музей Виктории и Альберта

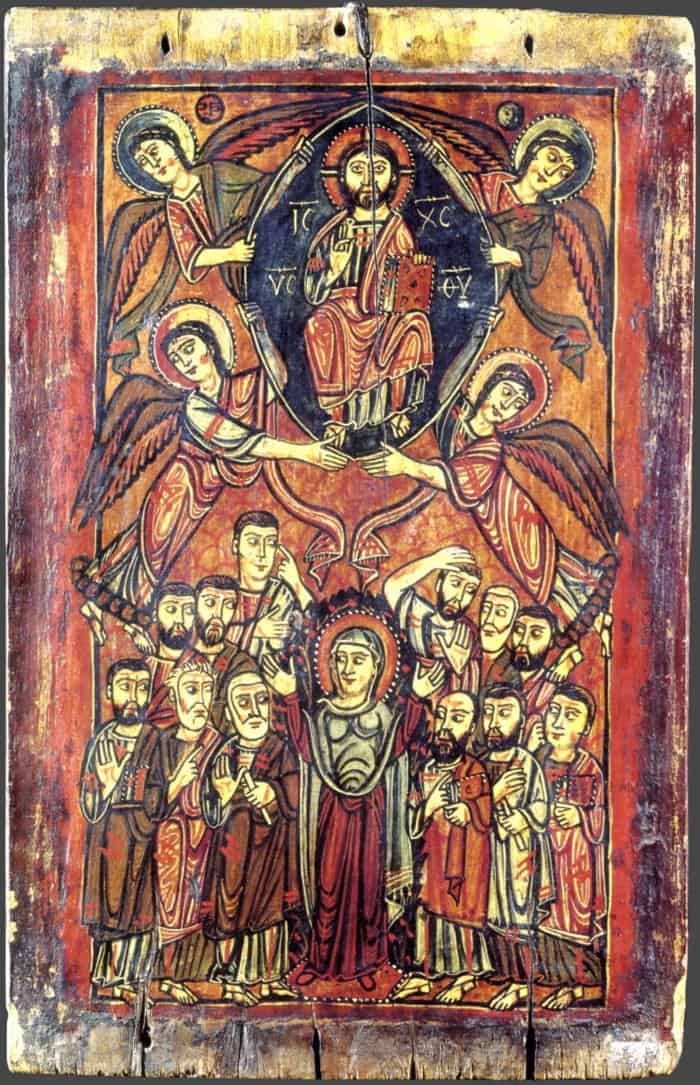

Вознесение Господне. Египет. Синай. XI в. Египет. Синай, монастырь св. Екатерины

Вознесение Господне. Италия. Венеция. Собор Святого Марка._ XII в.

Вознесение Господне. Россия. 19 век

Вознесение Господне. Россия. Москва. XVI в.

Вознесение Господне. Ярославль. Конец XVIII — начало XIX века

Вознесение. Византия. IX в. Греция. Салоники, Святая София

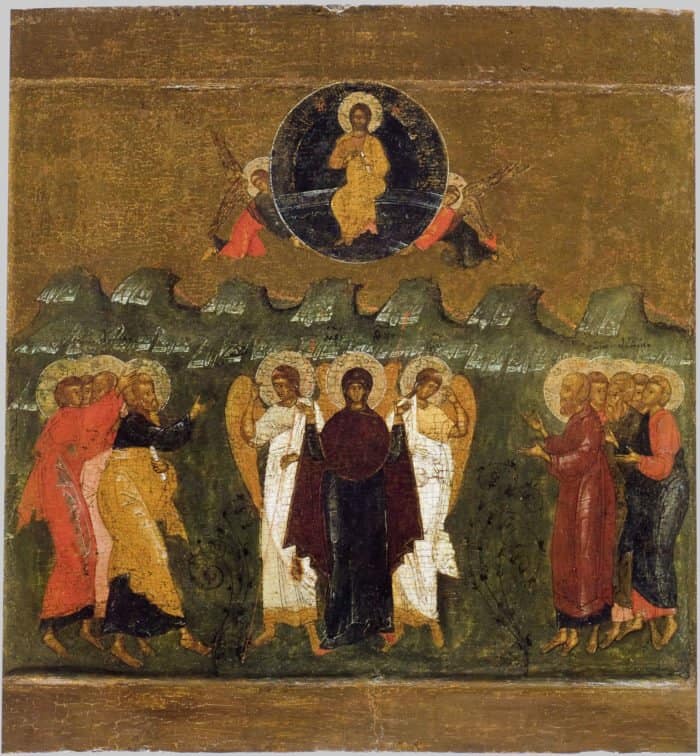

Вознесение. Около 1497. Собор Успения Богородицы, Кирилло-Белозерский монастырь

Вознесение. Россия. Москва. Московский Кремль. Благовещенский собор. XV в.

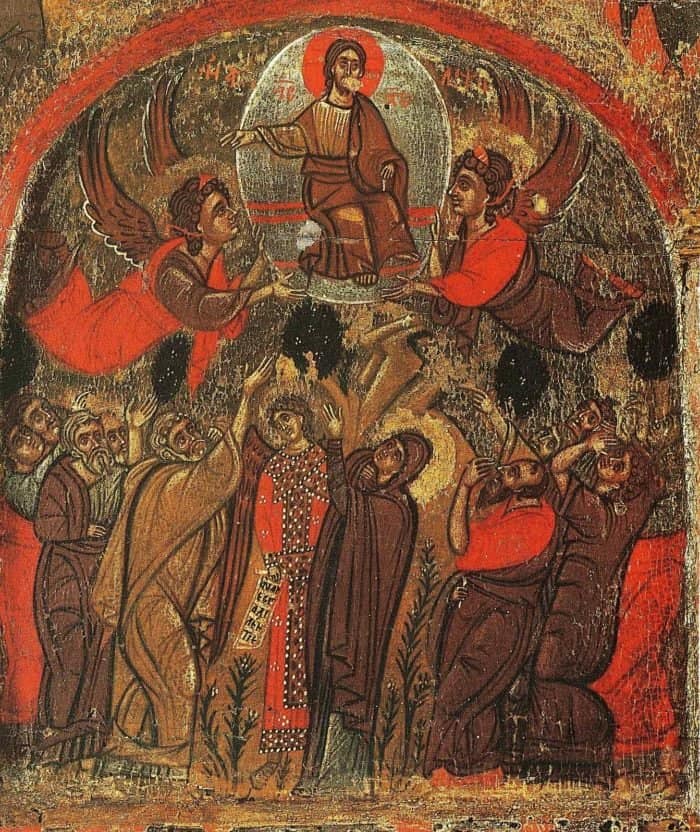

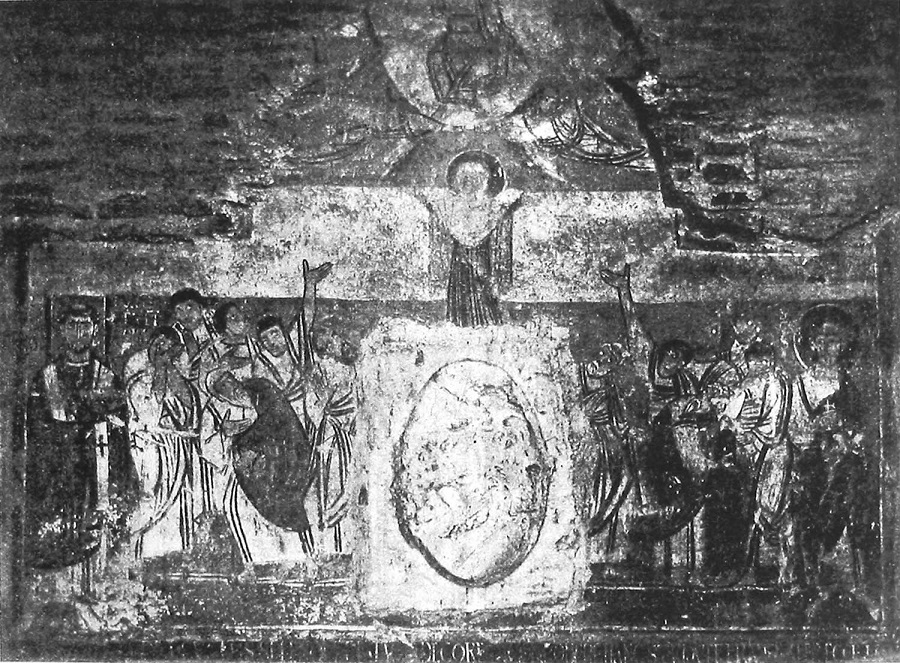

Вознесение. Россия. Старая Ладога. Георгиевская церковь. XII в.

Вознесение. Середина 17 века. Белорусская школа. Национальный художественный музей Республики Беларусь.

Другие статьи о празднике Вознесения читайте в рубрике Вознесение

Многие евангелистские сюжеты стали основанием для православных торжеств и отображены в иконописных образах. На сороковой день Пасхи в православных храмах проходят богослужения, чествующие память о Вознесении Иисуса Христа в Царство Небесное. Первые иконы «Вознесение Господне» появились в V-VI веках, после распространения Евангелия и Деяний Апостолов среди христианских священнослужителей. На Руси святой образ получил распространение в X-XI веках.

Содержание

- 1 Описание и значение иконы «Вознесение Господне»

- 2 Почитание в православии

- 3 История появления

- 4 В чем помогает икона «Вознесение Господне»

- 5 Текст молитвы

Описание и значение иконы «Вознесение Господне»

На всех вариантах изображений «Вознесение Господне» используется одно многофигурное композиционное построение. Икона имеет два визуальных центра. В верхней части изображены Иисус Христос и два ангела. В нижней – Богородица в окружении апостолов и двух ангелов.

На иконах, отображающих земной путь Иисуса, в Спасителе преобладают черты и внешний облик земного человека. «Вознесение Господне» демонстрирует Божественную сущность Христа, победу над смертью, подтверждение прихода Мессии, освободившего человечество от первородного греха.

Иисус в царской одежде поднимается в Царство Небесное к Богу-Отцу. Его фигура находится внутри ореола (зеленого/синего или красного цвета), поддерживаемого ангелами. Круг – есть символ Божьей славы. Сын Божий в левой руке держит свиток с текстом Евангелия, правой благословляет апостолов (земной мир). Иисус изображен как Пантократор, перед судом которого когда-то предстанет каждый человек.

Фигура Божьей Матери стоит в центре. Ее темное одеяние подчеркивают два светлых ангела, стоящих рядом. Руки Богородицы приподняты и развернуты ладонями вверх. Фигуры и лица двенадцати апостолов (по шесть справа и слева) выражают сильные чувства. Одни смотрят вверх, на Иисуса, другие – на Богородицу и ангелов. На заднем плане видны горные вершины, символизирующие гору Елеон, на которой произошло Вознесение Господне.

В Священном Писании сказано: явившиеся после Вознесения ангелы пояснили изумленным апостолам, что после Вознесения будет возвращение Иисуса. В этих словах заключено пророчество о втором пришествии Спасителя и грядущем Страшном Суде.

Сын Божий, вознесшийся к Отцу в человеческой плоти, стал невидим для людей. Его Божественную сущность верующие могут познать только в виде Святого Духа. Для человечества открылся путь в Вечность, к единению с Богом, но при условии соблюдения заповедей, открытых Иисусом Христом.

Заповеди Христа, заключенные в Новом Завете, стали связующим звеном между Богом и людьми. В продолжении Ветхого Завета в нем говорится, что Сын Божий во плоти человека придет на землю, чтобы своей смертью искупить первородный грех и дать шанс праведникам и раскаявшимся грешникам попасть в Царство Небесное.

Смысл иконы – олицетворение главного тезиса Нового Завета и прославление Иисуса Христа.

Почитание в православии

Почитание святого образа неразрывно связано с одним из самых значительных православных торжеств и Священным Писанием. Вознесение Господне – один из двенадцати постоянных православных праздников, отмечаемый после Пасхи. Празднование Вознесения в православии приходится на 40 день после Пасхи и длится 9 дней.

Икона относится к праздничному чину и обязательно имеется в церковном иконостасе православного храма. (Иконы праздничного чина занимают третий ряд иконостаса в алтаре).

История появления

О том, как произошло Вознесение Господне после воскрешения, описано в Евангелии тремя апостолами (Матфеем, Марком и Лукой) и в «Деяниях Апостолов».

Ближе всех к сюжету иконы повествование Луки: «…И вывел их (апостолов) вон (из города) до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо…». В «Деяниях Апостолов» это событие описано более подробно: Иисус вознесся на глазах апостолов на облаке и стал невидимым телесно; затем явились двое «мужей в белых одеждах»…

Начало празднования датируется I веком. Начиная с IV века, торжество стало повсеместным, когда прекратилось преследование христиан. Первые изображения появились в V веке в виде деревянных рельефов, фресок на стенах и куполах христианских храмов, а также икон.

В чем помогает икона «Вознесение Господне»

Молитвенное обращение к святому образу вселяет в душу верующего двойственное чувство: оно напоминает о Страшном Суде и дает надежду на исправление. Грешные мысли и поступки не осознаются в мирской суете. Мольба перед иконой успокаивает мысли, настраивает на позитив.

Молитва перед реликвией, основанной на Новом Завете и Евангелии, дает верующему силы:

- избежать искушения;

- укрепиться в вере;

- найти защиту от подстерегающих опасностей.

Духовное очищение важно для каждого православного человека, чтобы Божья благодать коснулась его при жизни и не оставила после смерти.

Текст молитвы

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца! В сей “ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения” Твоего “земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари”, человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще: Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани. Сей воистину Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха. Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Описание Вознесения Господа содержится в канонических текстах Нового Завета: подробно об этом рассказывается в Деяниях святых апостолов (Деян 1: 2–12) и Евангелии от Луки (Лк 24: 50–51), краткое изложение этого события приводится в конце Евангелия от Марка (Мк 16: 19). Согласно преданию, храм на месте Вознесения Христа — Елеонской горе близ Иерусалима — был воздвигнут стараниями святой императрицы Елены, которая побывала в Святой Земле около 327–328 года и организовала поиск святынь и строительство церквей.

Часовня на месте Вознесения, сооруженная крестоносцами там, где находился раннехристианский храм

В восточной части христианского мира до конца IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы, вероятно, еще совершалось вместе, на пятидесятый день после Пасхи. Об этой традиции пишет западная паломница Эгерия, побывавшая в Святой Земле около 381–384 года. Она сообщает, что в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елеон, идут «на то место, откуда Господь вознесся на небо», и совершается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о празднике.

Возможно, следствием этого единого празднования, стало встречающееся в раннехристианском искусстве изображение Вознесения и Пятидесятницы в одной композиции, например, на происходящей из Палестины ампуле, служившей сосудом для святынь, привозимых из паломничества. В этой миниатюрной композиции Бог Дух Святой изображен так, как Он был видим во время Крещения в Иордане — в виде голубя, нисходящего из широко раскрытой десницы Бога-Отца.

«Вознесение-Пятидесятница» Ампула. VI в. Собрание собора г. Монцы, Италия. Прорись

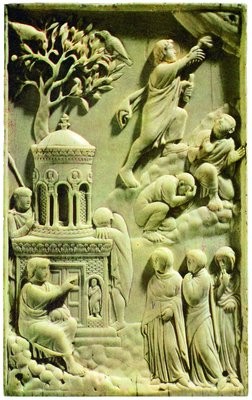

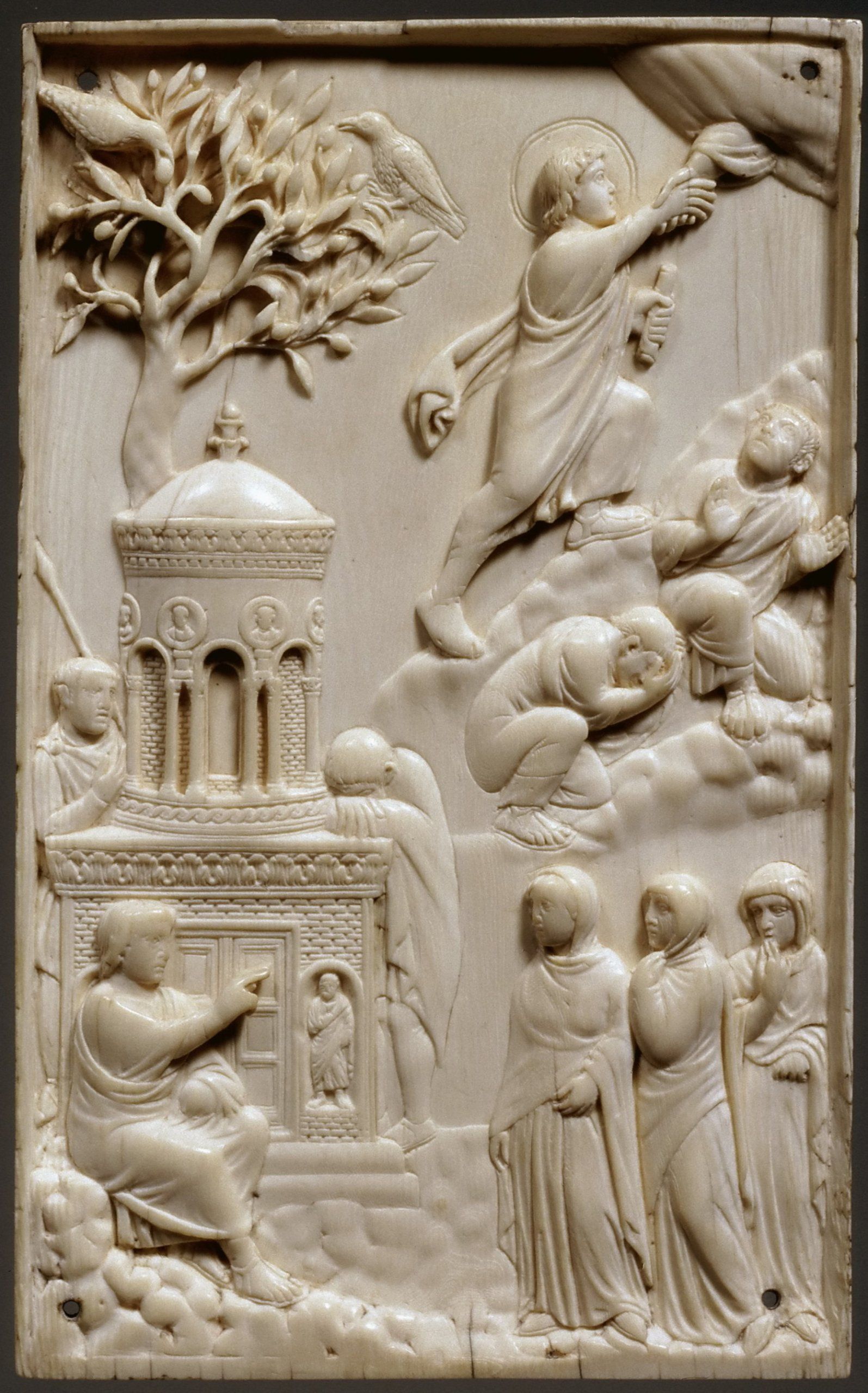

Источники V и последующих веков уже однозначно выделяют Вознесение как отдельный праздник на сороковой день после Пасхи. К V веку относятся и первые дошедшие до нас изображения Вознесения, например, датируемый началом V века аворий — резная планкетка из слоновой кости.

Аворий. Начало V в. Баварский национальный музей, Мюнхен, Германия

В прямоугольный формат авория вписано две сцены: внизу изображены жены-мироносицы у Гроба Господня, вверху — Вознесение, представленное настолько непривычно для современного зрителя, что непросто идентифицировать изображенное. Иисус Христос широкими шагами поднимается по склону горы, держась при этом за десницу Бога-Отца, протянутую из сегмента, символизирующего духовное Небо, Царство Небесное.

Такое изображение является практически дословной иллюстрацией слов проповеди апостола Петра, сказанной сразу после сошествия Святого Духа на апостолов: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак Он, Был вознесен десницею Божиею…» (Деян. 2:32–33). В искусстве Западной Европы такой вариант иконографии был достаточно популярен и удержался до времени готики, на Востоке же этот извод не прижился, видимо, из-за отсутствия мотива триумфа и теофаничности, необходимого в изображении этого столь важного события.

Деревянная дверь церкви Санта-Сабина. Vв. Рим, Италия. Фрагмент

На резной деревянной двери римской церкви Санта-Сабина (ок. 430 г.) Вознесение изображено уже в более традиционном виде, хотя и с некоторыми особенностями, характерными для раннехристианского искусства. В центре верхнего регистра представлен Спаситель, возносящийся стоя во славе, изображенной не просто как ореол (клипеус, медальон), а как большой лавровый венок.

Эта деталь создает акцент на теме триумфа, победы — венки из лавра традиционно могли получать только победители соревнований, или полководцы, возвращавшиеся в Рим после удачной кампании. С четырех сторон лавровый медальон как бы поддерживают на своих крыльях тетраморфы — четыре таинственные ангельские существа, имеющие лица льва, тельца, быка и человека, которых видел пророк Иезекииль во время явления ему Божественной славы (Иез. 1:1–26).

Художник пытается всячески подчеркнуть торжественный, триумфальный характер восшествия Господа во плоти на небеса. Размещенные ниже тетраморфов аллегорические изображения Солнца и Луны представляют весь тварный мир, созерцающий Вознесение своего Творца.

Тема Теофании, явления Божества во всей Своей славе и силе, соответствует основному контексту события Вознесения. Ученики становятся свидетелями прославления Сына, свидетелями явления Божественной славы Сына миру. Вознесение Господа — это и образ Его Второго пришествия. Явившиеся апостолам ангелы сообщили, что: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11). Это эсхатологическое значение Вознесения передается через общий теофанический характер всей композиции.

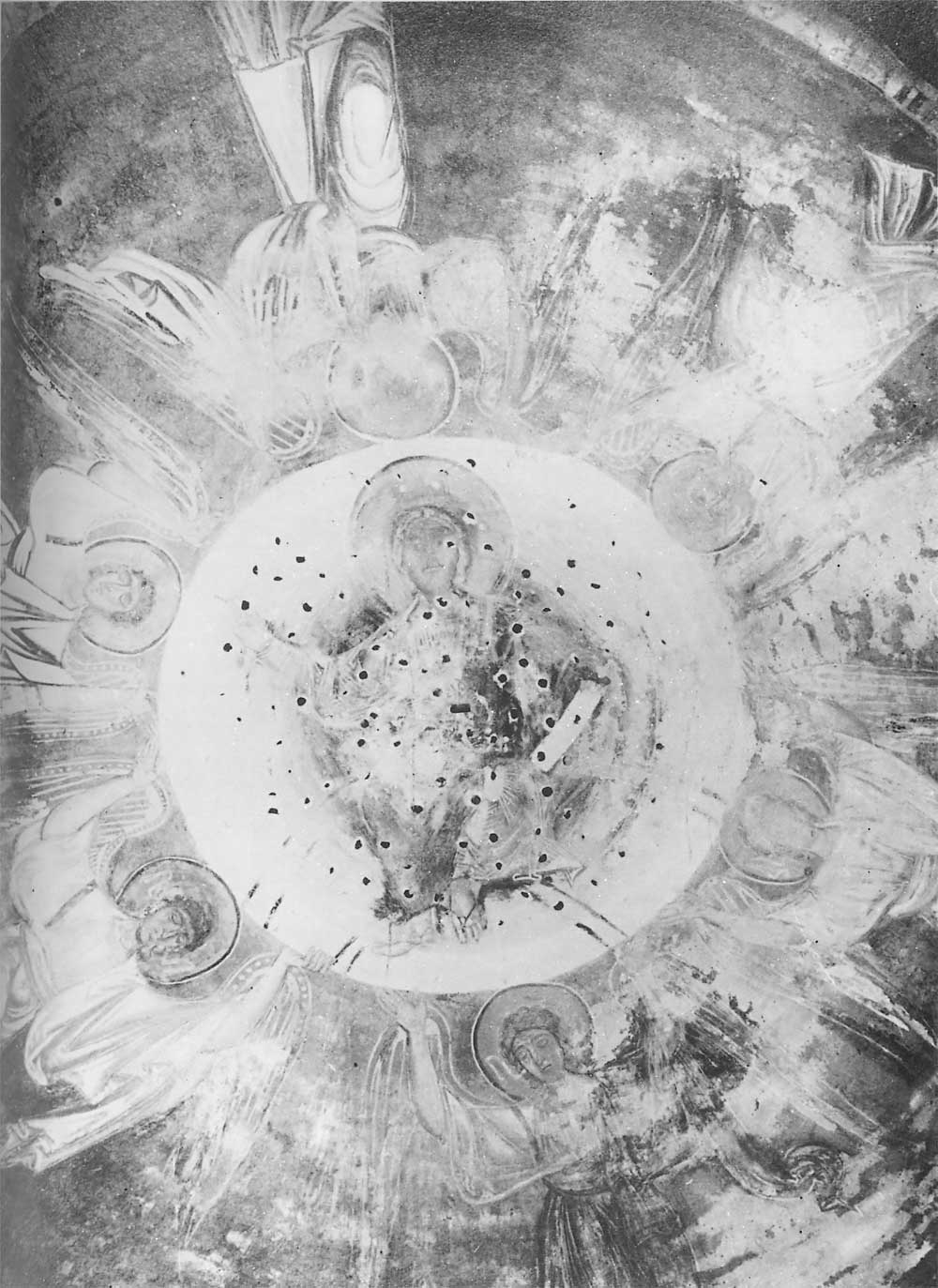

Именно в силу своей теофаничности изображение Вознесения помещалось в самой иерархически значимой зоне храма — на своде купола. Существует предположение, что именно Вознесение было изображено в куполе ротонды Гроба Господня в Иерусалиме, возведенной святым Константином Великим. Эта композиция занимала свод купола в церкви Св. Софии в Фессалонике, храмов Каппадокии, церкви св. Апостолов в Пече, соборе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, церкви св. Георгия в Старой Ладоге, Преображенской церкви на Нередице (фреска разрушена), соборе Сан Марко в Венеции.

Мозаика купола церкви Св. Софии в Фессалонике. 880-885 гг. Греция

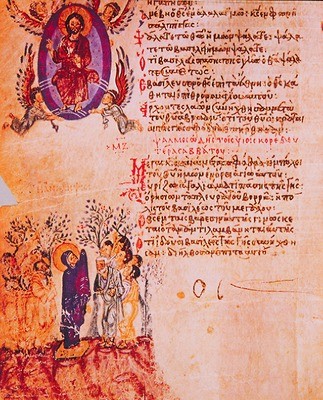

На миниатюре «Кодекса Раввулы», происходящем из Сирии, Вознесение изображается на фоне живописного горного пейзажа. Кроме крылатых тетраморфов у основания мандорлы (овала, символизирующего славу и сияние Божества) помещены некие огненные колеса, которые видел пророк Иезекииль. Вся изображенная «конструкция» напоминает античную колесницу, которой правит Господь.

Если вспомнить, что полководец, заслуживший церемонию триумфа, въезжал в город на колеснице, то подобная художественная аллегория становится вполне понятной. Два ангела, представленные в виде крылатых юношей, подносят Христу венки — награду триумфатора, другие два как бы поддерживают мандорлу.

Миниатюра Кодекса Раввулы. 586 г. Библиотека Лауренциана, Флоренция, Италия

Ниже огненных крыльев тетраморфов изображена десница Бога-Отца. Трепещущие в воздухе огненные всполохи могут истолковываться и как деталь упомянутого видения Иезекииля: «огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня» (Иез. 1:13), и как огненные языки, сходящие на стоящих внизу апостолов. Таким образом, на этой миниатюре, как и на ампуле, присутствует изображение двух событий: Вознесения и Пятидесятницы.

Миниатюра Евангелиария (Athos Dionisiou 587). Византия. XI в. Монастырь Дионисиат, Афон

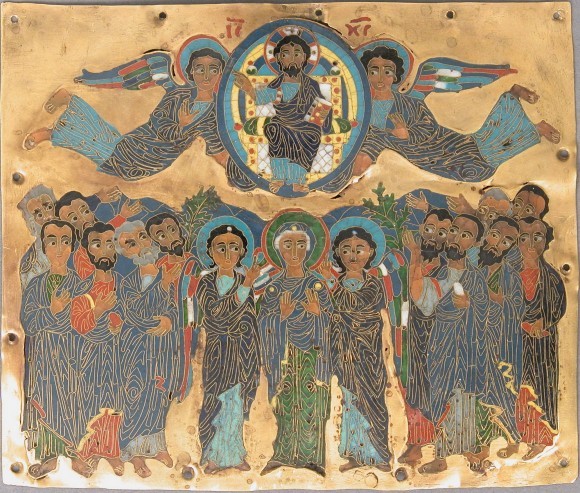

В искусстве средневизантийского периода Спаситель изображался восседающем на престоле, на радуге или на небесной сфере. Такой вариант изображения утвердился в иконографии, поскольку он наилучшим образом передает догмат, изложенный в тексте Символа Веры: «…И возшедшего на небеса и сидящего одесную Отца…».

Практически всегда в композиции наблюдается интересный анахронизм: в нижнем регистре, рядом с одним из двух указующих на Господа ангелов в белых одеждах изображается апостол Павел, который на тот момент не только не был учеником, но был гонителем христиан Савлом. Вскоре после Пятидесятницы он стерег одежды иудеев, побивающих камнями архидиакона Стефана, и одобрял это убийство.

Данное несоответствие хронологии объясняется тем, что икона никогда не понималась в Православии как точная, формальная иллюстрация текста Священного Писания. Икона не только «показывает» событие, но раскрывает его смысл и значение. Образ Вознесения — это образ Новозаветной Апостольской Церкви, основанной Христом и распространенной по всей земле проповедью апостолов и их преемников. Поэтому на иконе Вознесения всегда изображается апостол Павел.

Икона не призвана выражать только «букву» Писания, иначе, например, изображение Богородицы на иконе Вознесения было бы сомнительным, так как в тексте не говорится о Ее присутствии на Елеонской горе. Однако Богородица всегда изображается, поскольку икона должна передавать самую суть Священного Писания, выражать основы Христианского вероучения.

Церковь учит, что Вознесение — это окончание земного служения Спасителя, завершающий момент домостроительства Сына Божия. Оно началось в Вифлееме, когда Вторая Ипостась Пресвятой Троицы — Бог Сын — воплотился от Пресвятой Девы. Ее присутствие на иконе Вознесения напоминает о начале домостроительства Сына, логическое завершение которого произошло на горе Елеон. Далее, с момента Сошествия Святого Духа, начинается новый этап истории — домостроительство Бога Духа Святого.

Ампула. VI в. Собрание собора г. Монцы, Италия. Прорись

Реликварий капеллы Санкта Санкторум. Конец VI — нач.VII в. Музеи Ватикана. Фрагмент

Золотое кольцо. Византия. VII в. Художественный музей Уолтерса, Балтимор,США

Центр триптиха. VII-IX в. Монастырь св.Екатерины на г. Синай, Египет

Византийская икона. VIII-IX в. Монастырь св.Екатерины, Синай, Египет

Миниатюра Хлудовской Псалтири. Византия. Середина IX (?) в. ГИМ, Москва

Серебряная пластина. XI-XII в. Музей изобразительных искусств им. Ш. Амиранашвили, Тбилиси, Грузия

Фреска Агакалти-Килисе. Начало XI в. Каппадокия, Турция

Фреска церкви Каранлик в Гёреме. XI-XIII в. Каппадокия, Турция

Фреска церкви Св.Софии в Охриде. Середина XI в. Македония

Фреска Спасо-Преображенского соб. Мирожского монастыря во Пскове. Ок. 1156 г. Россия

Фреска купола церкви св.Георгия в Старой Ладоге. 60-е годы XII в. Россия

Фрагмент амвона из кости. Германия. Кельн. XII в. Англия. Лондон. Музей Виктории и Альберта

Икона-эпистилий. Византия. 2-ая половина XII в. Монастырь св.Екатерины, Синай. Фрагмент

Мозаика центрального купола собора Сан-Марко. XII в. Венеция, Италия

Мозаика центрального купола собора Сан-Марко. XII в. Венеция. Фрагмент

Мозаика центрального купола собора Сан-Марко. XII в. Венеция. Фрагмент

Икона из Успенского соб. г. Владимира. А.Рублев, Д.Черный и мастерская. Ок.1408 г. ГТГ

Русская икона. Тверь. Середина XV в. ГТГ, Москва

Стилизация под византийскую эмаль. Европа. XIX в. Метрополитен Музей, Нью-Йорк, США

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Православная иконография Вознесения Господня подчиняется следующим иконографическим традициям.

В нижней части иконы бывают представлены: Божья Матерь, апостолы, ангелы Божьи. В верхней части — возносящийся Господь Иисус Христос.

Божья Матерь, как правило, пишется в центре, между апостолами. Этим подчеркивается Её особая роль в осуществлении замыслов Божьих, связанных с Домостроительством Спасения, Её роль в нынешней жизни Церкви. Нередко Она бывает представлена в образе Оранты, с поднятыми вверх, несколько разведенными в стороны руками, что в данном случае символизирует Её молитвенное предстояние за людей.

Достойно замечания, что Богородица изображается с нимбом, тогда как апостолы, часто, без нимбов. Сим знаменуется, что в момент Вознесения Господа Иисуса Христа они ещё только ожидали сошествия на них Святого Духа, как на членов Церкви (состоявшегося, напомним, в День Пятидесятницы; этот День считается Днём Рождения Церкви). Богородица же изображается с нимбом в знак Её высочайшей святости, в знак того, что Она была очищена и освящена особым образом, Святым Духом, в День Благовещения, когда изъявила согласие стать Матерью Бога по человеческому естеству (Лк.1:35).

Ангелы Божьи, как небожители, тоже пишутся с нимбами. Нередко они изображаются указывающими на Небо (на некоторых иконах на Небо указывает рукой один из двух ангелов, расположенных в группе с апостолами и Пресвятой Богородицей), что соответствует свидетельству Писания: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:10-11).

Возносящийся Господь изображается в облаке Славы, благословляющим. Жест благословения может восприниматься и как благословение Пресвятой Богородицы и апостолов (то есть лиц, представленных на иконе), и как благословение верующих (богомольцев, молящихся перед иконой) на добрые дела.

Возле облака славы тоже пишутся ангелы, сопровождающие возносящегося Спасителя, как Его служители.

Примечательно, что на иконах этого типа Спаситель достаточно часто бывает представлен в меньшем масштабе, чем Его Матерь и апостолы. Такой способ изображения соответствует правилам прямой перспективы, хотя в иконографии часто используется принцип не прямой, а обратной перспективы. Благодаря использованию этого приёма свидетельствуется, что Вознесение Господне было подлинным, а не иносказательным, что Господь Иисус Христос подлинно вознесся превыше Небес.

См. также: Праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне — подвижный двунадесятый праздник, совершаемый в сороковой день после Пасхи, то есть он всегда бывает в четверг шестой недели после Пасхи. В этот день вспоминается, как после воскресения Исус Христос привел своих учеников на Елеонскую гору и вознесся на небо, а также дал обещание о Своем втором пришествии. Этот праздник, установленный еще во времена апостолов, ежедневно вспоминают все православные христиане, читая Символ Веры.

Содержание:

- Вознесение Господне. Событие праздника

- Вознесение Господне. История праздника

- Вознесение Господне. Богослужение

- Вознесение Господне. Народные традиции

- Вознесение Господне. Иконы

- Храмы во имя Вознесения Господня

- Старообрядческие храмы во имя Вознесения Господня

Вознесение Господне. Событие праздника

После своего Воскресения Господь многократно являлся своим ученикам. Об этом повествуют все евангелисты. О событиях после Пасхи и Вознесении Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа рассказано в заключительных главах двух Евангелий: от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк. 24:50-53). Об этом говорится и в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой:

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Исус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Исус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1:1-11).

«Днесь от горы Масличныя вознесеся во славе». Это настолько важное событие, что в православном Символе Веры оно упоминается вслед за Воскресением Христовым:

И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща nдеснyю nц7а. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живhмъ и3 мeртвымъ, є3г0же цrтвію нёсть концA.

Господь Исус Христос вознесся на небо на глазах Пресвятой Богородицы и апостолов с Елеонской (Масличной) горы. Это самая большая вершина возле Иерусалима (в настоящее время находится в пригороде). В конце XIX века при раскопках здесь были найдены мозаичные полы византийских церквей VI–VII вв.

Вознесение Господне. История праздника

Изначально празднование Вознесения и Пятидесятницы не разделялось. Пятидесятницу считали особым периодом церковного года, наступающим после Пасхи, а не отдельным праздничным днем. Большинство исследователей считает, что празднование Вознесения и Пятидесятницы (Троицы) разделилось после осуждения ереси Македония на II Вселенском Соборе (381 год).

Празднование Вознесения Господня было установлено еще во времена апостольские. О том, что в сороковой день после Пасхи совершается празднование Вознесения, пишет святитель Григорий Нисский (IV век). Говорил об этом в своих проповедях и святитель Иоанн Златоуст (IV век). Паломница Этерия, посетившая Палестину в IV веке, сообщала, что на праздник Вознесения христиане Иерусалима собираются на горе Елеон — в том месте (называемом Имвомон), с которого Господь вознесся на небо, и там совершается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о Вознесении Господнем.

Не случайно Вознесение отстоит от Пасхи на 40 дней. Этот период времени многократно упоминается в Священном Писании: 40 дней и ночей лил дождь во время всемирного потопа, 40 лет Моисей водил евреев по пустыне Синайской, по закону Моисееву в 40-й день от рождения родители должны принести младенца в Храм, 40 дней постился Господь в пустыне после Своего Крещения. Таким образом, сорокадневный период является значимым в христианской истории и традициях.

Вознесение Господне. Богослужение

Накануне Вознесения совершается отдание Пасхи. Вечером в среду начинается праздничная служба, структура ее схожа с прочими двунадесятыми праздниками. Тексты песнопений описывают восхождение Господа на небо и встречу Его ангелами, а также поясняют символический смысл события праздника:

Го́споди, та́инство е́же о́т века сокрове́нное и от родо́в, испо́лнив я́ко Бла́г, прии́де со ученики́ свои́ми на́ гору Елео́нскую, име́я ро́ждьшую Тя́ Творца́ все́х и Соде́теля. И́же бо при Стра́сти Твое́й ма́терьски па́че все́х боле́зновавшей, подоба́ше бо и сла́вою пло́ти Твое́й, премно́гой наслади́тися ра́дости. Ея́же и мы́ причасти́вшеся, е́же на небеса́ восхо́да Твоего́ Влады́ко, вели́кую Твою́ ми́лость, ю́же на на́с бы́вшую сла́вим.

За вечерней службой читаются также три паремии — отрывки из ветхозаветных книг, содержащих пророчества о Вознесении Господа. В первой паремии (Исаии II, 2-3) содержится пророчество о горе́ дома Господня, к которой потекут все народы и скажут: приидите, войдем на гору Господню, в дом Бога Иаковля, и Он научит нас путям своим; во второй (Исаии LXII, 10-12, LXIII, 1-3, 7-9) предсказывается о величии и славе Спасителя; в третьей (Захар. 14, 1, 4, 8, 11) предсказывается, что Господь станет на горе Елеонской и в тот день будет Господь Царем над землею:

Се день грядет Господень, и станут нозе Его в день ин на горе Елеонстей, прямо Иерусалима, на восток солнца.

На Утрени читаются два канона. Они составлены преподобными Иоанном Дамаскиным (VIII век) и Иосифом Песнопевцем (IX век). По преданию, кондак и икос празднику составлены преподобным Романом Сладкопевцем (V век).

Библиотека Русской веры

Канон Вознесению Господню →

Читать онлайн

С праздником Вознесения Господня совпадает иногда день памяти великого святого. На этот случай в богослужебном Уставе имеются указания, как совместить обе службы.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Вознесeсz во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1въ ўчн7кHмъ свои1мъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщeніе пріє1мше ћвэ бlгословeніz рaди, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9іи и3збaвитель мjру.

Русский текст:

Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, доставив радость через обещание им Св. Духа, и заверив (утвердив) их через Твое благословение, что Ты Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Е$же њ нaсъ соверши1въ смотрeніе, и3 ћже на земли2 соедини1въ с8 нбcными, вознесeсz во слaвэ хrтE б9е нaшъ, и3 никaко же tлучazсz, но пребывaz не tстyпнw, и3 вопіS лю1бzщимъ тz, ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никто2 же на вы2.

Русский текст:

Совершив наше спасение, Христе Боже наш, и соединив земное с небесным, Ты вознесся во славе на небеса, но не покинул и земли, неотступно пребывая на ней и взывая любящим Тебя: «Я с Вами, никто против вас».

Вознесение Господне. Народные традиции

Вознесеньев день — последний весенний праздник на Руси. «Дошла Весна-Красна до Вознесеньева дня, послушала в последний раз, как «Христос Воскрес» поют, — тут ей и конец пришел!» — говорят в народе. «Весна с Вознесенья на небо возносится — на отдых в рай пресветлый просится!» — можно услышать в поволжских деревнях. «Не век девке невеститься: на что весна — красна, а и та на Вознесенье Христово за лето замуж выходит!», «И рада бы весна на Руси вековать вековушкой, а придет Вознесеньев день — прокукует кукушкой, соловьем зальется, к лету за пазуху уберется!», «Цвести весне — до Вознесенья!», «Придет Вознесеньев день, сбросит с плеч Весна-Красна лень, летом обернется-прикинется — за работу в поле примется!» — гонятся одна за другой русские пословицы. А весна и вправду со дня Вознесения Господня уступает на политой трудовым потом русского пахаря земле место жаркому лету с его работами.

По старинной примете, в канун Вознесения Господня и соловьи звонче поют, чем во все остальное время. Знают словно и они, что это последняя ночь пребывания воскресшего Христа на земле. Поэтому нельзя в этот день соловья, птицу певчую, подстерегать-ловить. Кто поймает — ни в чем тому целый год спорины не будет, вплоть до нового Вознесеньева дня.

По народному преданию, сорок дней ходит Спас по земле, с Воскресенья до Вознесенья: «К Вознесеньеву дню все цветы весенние зацветают — Христа-Батюшку в небесные сады потаенной молитвою провожают».

С праздником Вознесения Господня связано у песнотворца-народа древнее сказание о каликах перехожих. По народному представлению, со Светлого Христова Воскресения до Вознесенья тяжкий грех отказать нищему-убогому-захожему в посильной милостыне; грешно не поделиться с просящим во имя Христово, если есть чем поделиться.

«Веселятся небеса,

И радуется земля

Вкупе с человеки,

Всегда и вовеки,

Все ангелы, архангели,

Небесных силы,

Апостоли, пророцы

С мученики святыми,

С преподобными со всеми,

Угодники Господни!» —

воспевают убогие люди Божии, сидящие у церковных папертей в день Вознесения Господня с чашками в руках.

«Вознесыся на небеса, Боже!

Милость Твою кто изрещи може?

Уста Твоих верных

О безсмертных

Не могут вещати.

О чудеси, на небеси и в мори!

Славы Твоея полна земля, горы,

Холмы торжествуют,

Ликоствуют,

Зрят Господню славу.

Масличная гора веселится,

Егда Господь в небо возносится»…

На праздник Вознесенья в деревнях пекли пироги с зеленым луком, а главное особенное кушанье — хлебные «лесенки». Такие лесенки делались обязательно с семью перекладинками, как бы ступеньками, по числу семи небес апокалипсиса. Прежде эти пироги и лесенки освящались в церкви, относились на колокольню и бросались вниз на землю. При этом, конечно, гадали о том, на какое из семи небес суждено попасть гадающему. Когда все семь ступенек оставались целы, это указывало гадальщику прямой путь на небо, и наоборот: если лесенка разбивалась в мелкие куски, то тем самым обнаруживала страшного грешника, который ни на одно из небес не годится.

Во многих местах существовал обычай ходить на Вознесенье в гости по родным и знакомым. Это в старину называлось «ходить на перепутье», причем гости приносили хозяевам в подарок лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарным узорочьем. На старой Москве было в этот день веселое гулянье весеннее — по площадям, вокруг церквей.

Вознесение Господне. Иконы

В восточной части христианского мира до конца IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы еще совершалось вместе, на пятидесятый день после Пасхи. Западная паломница Эгерия, побывавшая в Святой Земле около 381–384 гг., сообщает, что в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елеон, идут «на то место, откуда Господь вознесся на небо», и совершается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о празднике. Вероятно, вследствие единого празднования в раннехристианском искусстве встречаются изображение Вознесения и Пятидесятницы в одной композиции, например, на происходящей из Палестины ампуле, которая служила сосудом для святынь, привозимых из паломничества. В этой миниатюрной композиции Бог Дух Святой изображен в виде голубя, нисходящего из широко раскрытой десницы Бога-Отца.

Источники V и последующих веков уже однозначно выделяют Вознесение как отдельный праздник на сороковой день после Пасхи. К V веку относятся первые дошедшие до наших дней изображения Вознесения, в частности, датируемый началом V века аворий — резная планкетка из слоновой кости.

В аворий вписаны две сцены: внизу изображены Жены-мироносицы у Гроба Господня, вверху — Вознесение. Исус Христос поднимается по склону горы, держась при этом за десницу Бога Отца, протянутую из сегмента, символизирующего Царство Небесное. На резной деревянной двери римской церкви Санта-Сабина (ок. 430 г.) Вознесение изображено уже в более традиционном виде, хотя и с некоторыми особенностями, характерными для раннехристианского искусства. В центре верхнего регистра представлен Спаситель, возносящийся во славе, изображенной не просто как ореол (медальон), а как большой лавровый венок.

В силу теофаничности изображение Вознесения помещалось в самой иерархически значимой зоне храма — на своде купола. Существует предположение, что именно Вознесение было изображено в куполе ротонды Гроба Господня в Иерусалиме, возведенной святым Константином Великим. Эта композиция была на своде купола в церкви Св. Софии в Фессалонике, храмов Каппадокии, церкви св. Апостолов в Пече, соборе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, церкви св. Георгия в Старой Ладоге, Преображенской церкви на Нередице и других.

На миниатюре «Кодекса Раввулы», происходящем из Сирии, Вознесение изображается на фоне живописного горного пейзажа. Кроме крылатых тетраморфов, у основания мандорлы (овала, символизирующего славу и сияние Божества) помещены некие огненные колеса, которые видел пророк Иезекииль. Вся изображенная «конструкция» напоминает античную колесницу, которой правит Господь.

В искусстве средневизантийского периода Спаситель изображался восседающим на престоле, на радуге или на небесной сфере. Такой вариант изображения утвердился в иконографии, поскольку он наилучшим образом передает догмат, изложенный в тексте Символа Веры: «И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща nдеснyю nц7а».

В Древней Руси композиция Вознесения представлена в купольных росписях IX–XII веков — в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове, церкви святого Георгия в Старой Ладоге, церкви Спаса на Нередице. В последней барабан купола опоясывал текст надписи, отделявший изображение Христа и ангелов от пояса апостолов. 2-й и 6-й стихи 46-го псалма: «Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне», — прославляли уже вознесенного Господа, завершение Его искупительной миссии на земле.

В русских иконостасах Вознесение появляется в составе праздничного ряда с середины XIV века. Многочисленные иконы имеют единую композицию. Богоматерь в центре, два ангела, указывающие на небо, и двенадцать учеников славят Христа, изображаемого в славе, которую поддерживают ангелы. Поза и жесты Богоматери различаются. Чаще всего Она представлена фронтально, с молитвенно воздетыми или согнутыми у груди руками. Апостолы изображаются в различных положениях. На тверской иконе середины XV века ученики Христа не стоят двумя статичными и упорядоченными группами. Каждый из них охвачен движением: один, держась за голову, смотрит в небо, другие различными порывистыми жестами указывают вверх, апостол же, стоящий справа от Петра, наоборот, смотрит вниз, сложив руки для принятия благословения.

В псковской иконографии Вознесения в XVI веке появляется новая существенная деталь. В центре образа под славою Господа изображается камень с отпечатками стоп Спасителя. Очертания камня с отпечатками стоп отчетливо читаются на иконе 1542 года из Нововознесенской церкви Пскова (Новгородский музей) и иконе середины XVI века из праздничного ряда псковской церкви Николы со Усохи (ГРМ). В обоих образах в верхней части иконы изображены трубящие ангелы.

На иконе начала XVII века строгановского мастера Михаила из Благовещенского собора в Сольвычегодске (ГРМ) представлен не только камень Вознесения, но редкая иконографическая подробность. В композицию нижнего ряда включена дополнительная сцена «Благословение апостолов», согласно евангельскому рассказу непосредственно предшествовавшая Вознесению (Лк. 24: 51).

Многочисленные образы Вознесения передают главную радость праздника — радость о Христе, возведшем человеческое естество от смерти к нескончаемой жизни на небе, где Он воссел одесную Бога Отца.

Храмы во имя Вознесения Господня

Праздник Вознесения Господня издавна почитается на Руси. Во имя его освящали храмы и строили монастыри. Так, в 1407 году княгиня Евдокия Дмитриевна, супруга Дмитрия Донского, основала в память о муже в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь, в котором постриглась и сама под именем монахини Евфросинии. После смерти она была погребена в главном соборе монастыря — Вознесенском. Храм стал усыпальницей княжеских жен и дочерей. Среди них — супруга Василия I София Витовтовна, жена Ивана III София Палеолог, мать Ивана Грозного Елена Глинская, первая супруга грозного царя Анастасия Романовна, Ирина Годунова — жена царя Федора Ивановича и сестра Бориса Годунова. Там же были похоронены Марфа Ивановна — мать первого государя династии Романовых Михаила Федоровича и мать Петра I Наталья Кирилловна. После 1917 года монастырь был закрыт, в 1929 разрушен. На его месте теперь стоит административный корпус Кремля. При разрушении Вознесенского монастыря захоронения княгинь и цариц были перенесены в подвалы Архангельского собора.

Другие Вознесенские монастыри и храмы сохранились до нашего времени. В Пскове сразу две обители были посвящены этому празднику: Старовознесенский, упоминаемый в летописях с 1420 года, и Нововознесенский, главный храм которого был построен в 1467 году.

Другая известная церковь Вознесения Господня была построена в 1532 году в селе Коломенском на Москве-реке. Это первый каменный шатровый храм на Руси. Он кажется не очень высоким, и только издалека становится понятно, насколько огромен этот храм, построенный по повелению Василия III в честь появления долгожданного сына и наследника престола. Строили его предположительно итальянские мастера.

Во имя Вознесения Господня освящен собор Вознесенского Оршина монастыря в пос. Оршино Калининского района Тверской области. Соборный храм Вознесения Господня был освящен в 1567 г. святителем Варсонофием Тверским (ок. 1495- 1576 гг.). В нем было четыре престола: главный — Вознесения Господня, два боковых — преподобного Онуфрия Великого и святой великомученицы Екатерины, престол Рождества Иоанна Предотечи «на полатях».

Во имя Вознесения Господня была освящена церковь Снетогорского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря в Пскове. Церковь была построена в 1527-1528 годах и относилась к виду храмов-колоколен. Центральная башня возвышалась на широком основании. Верх здания заканчивался шатром. В описи 1802 года колокольня значится как двухэтажное здание на погребах, на первом этаже расположена церковь Вознесения Господня. На звоннице было 13 колоколов. В 1907 году при пожаре все деревянные части церкви-колокольни сгорели. По проекту архитектора Назимова здание восстановили. В 1932-1934 годах колокольню разобрали на строительный материал. Материалом постройки церкви служила известняковая плита на известковом растворе. Сохранился подклет и часть стен первого яруса церкви. В 1950-х годах была проведена консервация руинных остатков церкви-колокольни.

Во имя Вознесения Господня освящена надвратная церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537-42 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. Деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста возвел на месте, выбранном им для устройства монастыря, еще преподобный Димитрий Прилуцкий. Когда деревянный собор сгорел, был построен каменный. В северной стене каменной ограды Спасо-Прилуцкого монастыря находится прежний главный въезд в обитель — так называемые Святые ворота с небольшой надвратной церковью Вознесения Господня, построенные вскоре после соборного Спасского храма. Первоначально церковь была освящена во имя святого великомученика Феодора Стратилата и называлась так до XIX века. В XVIII и начале XIX века вследствие бывших в монастыре пожаров церковь сильно пострадала и находилась в таком состоянии до 1815 года, когда и была переосвящена во имя Вознесения Господня. Вознесенский надвратный храм очень прост по композиции и в то же время оригинален. Его кубический объем по образцу древнейших надвратных сооружений Руси лишен алтарных апсид, этого типичного элемента церковного здания. Завершает храм одна световая глава, первоначально водруженная на два ступенчато-пирамидальных яруса кокошников. Кокошники не отвечали конструкции сводов и являлись декорацией, усиливающей стройность силуэта всей постройки. В советские годы монастырь был разграблен. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950-70-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-79 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Благодаря научной реставрации, проводившейся в 1954-1975 гг., памятникам XVI-ХVII вв. был возвращен предполагаемый исходный облик. В настоящее время Спасо-Прилуцкий монастырь является действующим.

Во имя Вознесения Господня освящена церковь на Никитской улице в Москве. Первоначально храм был деревянным, а в 1634 году был перестроен в камне. Постройка выделяется объемно-пространственным решением и характером декоративного оформления. Фасады высокого двухсветного четверика, вытянутого по оси север-юг, обработаны перспективными вертикальными филенками, встречающими аналоги в архитектуре XVI в. На протяжении XVII-XIX в. в. облик здания претерпел значительные изменения. Церковь была закрыта 1937-1992 гг. В настоящее время действует.

Во имя Вознесения Господня освящена церковь бывшего Нововознесенского девичьего монастыря в Пскове. Храм был построен в 1467 году и ранее принадлежал Нововознесенскому женскому монастырю, стоявшему в этом месте с XIV века и упраздненному в 1764 году. В 1786 году обращен в приходской, а затем приписан к Анастасьевской церкви. Церковь сложена из плиты. Длина ее со звонницей 10 сажень 2 аршина, ширина 7 сажень, высота до верхнего карниза 4 сажень. Восточная часть имеет две полукруглые апсиды: большую и малую. Карниз барабана украшен поясками из треугольных впадинок, его щелеобразные окна заложены и украшены сверху бровками. На западной стороне церкви находится звонница, на которой висят два древних колокола. На церковной паперти видны четыре надгробных плиты: из них две относятся к 1644 году, остальные сильно замазаны. Над входной дверью сделана изнутри фронтонная ниша. В храме столбов нет, и сомкнутые своды опираются прямо на стены. Вскоре после революции 1917 года церковь Вознесения Господня была закрыта. До настоящего времени в ней расположено фондохранилище Псковского музея-заповедника.

Во имя Вознесения Господня освящена церковь бывшего Старовознесенского монастыря в Пскове. Старо-Вознесенский монастырь известен с XIV века. Центр монастыря — храм Старое Вознесение, построенный в период между 1550 и 1600 гг. Храм одноглавый, трехапсидный с притвором и трехпролетной звонницей, папертью на столпах; в интерьере — четырехстолпный с повышенными подпружными арками. Церковь стоит на сводчатом подклете. Декор традиционен: лопатки, бегунец и поребрик в завершении апсид и барабана. Колокольня построена не позднее начала XVIII века. Во время Великой Отечественной войны церковь утратила барабан с главой над четвериком XV в., был разрушен и придел 1880 г. С 1956 по 1960 гг. на церкви Старое Вознесение проводились исследовательские и реставрационные работы. Ныне действующая приходская церковь.

Во имя Вознесения Господня освящена церковь в Ростове Великом Ярославской области. Церковь Вознесения, иначе называемая Исидора Блаженного на валах, — один из древнейших каменных храмов Ростова. Церковь была построена в 1566 году на месте погребения блаженного Исидора. Это бесстолпный храм, перекрытый крестчатым сводом. Наружные стены разделены лопатками на три части и имеют трехлопастное завершение. В XVIII и XIX вв. церковь не раз перестраивалась. В 1930 году была закрыта и передана в ведение Ростовского музея. В 2002 году в храме возобновились богослужения.

Во имя Вознесения Господня освящен собор Жичского Вознесенского монастыря в с. Жича Сербии. Храм был построен в период между 1206 и 1217 гг. Также в честь Вознесения Господня освящена церковь Вознесенского Нямецкого монастыря в Румынии. Церковь датируется 1497 годом.

Старообрядческие храмы во имя Вознесения Господня

Старообрядцы продолжили древнерусскую традицию строительства Вознесенских храмов. Сегодня престольный праздник отмечают община Русской Православной старообрядческой Церкви в пос. Баранчинский Свердловской области и белокриницкие приходы в городах Тульча, Тыргу Фрумос и с.Новенькое. В США — Покрово-Вознесенский белокриницкий приход г. Джервейсе.

В честь Вознесения освящен храм Русской Древлеправославной Церкви в г. Злынке Брянской области.

Храмовый праздник сегодня и в общинах Древлеправославной Поморской Церкви в Литве — Ладзияйской (Некрунской) и Турмантасской.

Также в честь Вознесения Господня освящен единоверческий храм в д. Мисцево Орехово-Зуевского района Московской области.

После чуда воскресения Христа, в честь которого христиане празднуют Пасху, вторым величайшим чудом явилось Его вознесение на сороковой день после Распятия, то есть окончание Его земного пути и возвращение к Отцу Небесному. Этот великий момент и изображает икона «Вознесение Господне». Она относится к иконам праздничного чина, поскольку само Вознесение Господне – это двунадесятый православный праздник.

Содержание

- Описание иконы

- Значение иконы Вознесения Господня

- В чем помогает икона Вознесения Господня

- Молитва перед иконой

Описание иконы

Основная история земного служения Христа изложена в четырех Евангелиях, там же описано и Вознесение. Икона «Вознесение Христа» представляет собой многофигурную композицию. Наверху в круге синего или зеленого цвета изображен сидящий Спаситель со свитком в левой руке, символизирующим Евангелия, и поднятой в благословляющем жесте правой рукой. Круг поддерживают два ангела.

Внизу стоит Матерь Божия, окруженная двенадцатью апостолами (без Иуды). За Ее спиной – два ангела, указующие перстами вверх, на возносящегося Спасителя. Обращает на себя внимание одеяние Иисуса. На иконах, посвященных Его земной жизни, Он обычно изображается в очень скромной одежде, здесь же, в момент вознесения, предстает в царском золотом одеянии – это поистине Царь Небесный.

Значение иконы Вознесения Господня

Значение Вознесения Господнего неоценимо – это самое важное событие, описанное в Новом Завете. Оно наглядно явило, что в Иисусе сочетаются две сущности – божественная и человеческая, которую Он принес в жертву во искупление первородного греха, тем самым дав обетование, что праведники смогут обрести вечную жизнь у Божественного Престола.

Первородный грех закрыл людям путь к Царствию Божию, Спаситель же вновь открыл его, принеся Себя в жертву. Именно это открытие пути в Царствие Небесное и показывает икона Вознесения Господня.

Этот сюжет широко распространен как в православной иконописи, так и во всем христианском мире

Часто его можно увидеть на росписи куполов православных и католических храмов, и всегда Вознесение вызывает и у верующих, и у неверующих ощущение невероятно торжественного, судьбоносного момента для всего человечества.

Особенно на иконе «Вознесение» впечатляет образ Иисуса Христа. Если на иконах, посвященных Его земной жизни и распятию, выявляется Его человеческая сущность, то при Вознесении – сущность божественная во всем своем величии. Душа каждого верующего исполняется ликования при виде Его величия и могущества, и в ней, в этой грешной человеческой душе, возникает надежда на искупление и Вечную Жизнь.

Здесь Господь действительно предстает во всей славе Своей, как Судия Небесный, который воздаст «каждому по делам его». В иконографии такое изображение Спасителя именуется Пантократор (в переводе с греческого Вседержитель).

В чем помогает икона Вознесения Господня

Новый Завет, заключенный Господом Богом через Сына Его Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, дал каждому человеку надежду на вечную жизнь. Но в Царствие Небесное попадут лишь праведники, чтившие заповеди Христовы. Об этом напоминает икона Вознесения Господня: Иисус на своем земном пути проявлял милость к падшим, будучи же Царем и Судией Небесным, он будет справедлив и строг, и тогда каждый ответит за свои деяния.

Молясь перед иконой Вознесения, мы каждый раз осознаем, что нам придется предстать перед Его судом, и это помогает нам осознать суетность нашей жизни и совершаемые нами грехи. В то же время молитва перед этой иконой помогает нам обрести силы для следования Его заветам, чтобы, когда придет час предстать перед Господом, душа наша была чиста. Когда мы вверяем себя Ему, Он служит нам защитой; уповая на Него, мы становимся сильнее.

Молитва перед иконой

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца! В сей “ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения” Твоего “земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари”, человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще: Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани. Сей воистину Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха. Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Загрузка…

Содержание

- История иконы Вознесения Господня

- Иконография Вознесения Господня

- Описание и значение образа в православии

- В чем помогает икона?

Много чудес сотворил Христос во время своего пребывания на земле. Он исцелял немощных и воскрешал мертвых, превращал воду в вино и насыщал толпы народу пятью хлебами, обращал в истинную веру язычников и показывал им путь в Царствие Небесное. А последние дни земного пути Спасителя знаменуются просто невероятным количеством чудотворений!

Одно из самых значимых чудес Господа – это его вознесение в небеса во плоти. Оно положило начало одноименному празднику, который отмечается всем христианским миром. Вознесение Христово – краеугольный камень христианского вероучения, еще раз подчеркивающее двуединую суть Мессии: он Бог и Человек одновременно.

История иконы Вознесения Господня

Вознесение Христово описывается в двух канонических Евангелиях: от Марка и Луки. Есть подробное упоминание о нем и в «Деяниях апостолов». Ученики Иисуса используют разные слова для описания тех знаменательных событий, однако общий сюжет вырисовывается достаточно четко.

Изначально Евангелий (то есть, записок учеников Христа) было больше, однако официальная церковь признает только четыре из них. Они являются первыми книгами Нового Завета и считаются каноническими.

Итак, все мы знаем, что Спаситель принял мученическую смерть на кресте, искупив тем самым все грехи человеческие. Безутешные последователи Мессии отнесли тело Учителя в пещеру, дабы исполнить погребальный обряд. Но случилось чудо: Иисус воскрес.

Первым увидели воскресшего Иисуса жены-мироносицы, явившиеся ночью, дабы подготовить его тело к погребению. Затем Спаситель неоднократно являлся своим ученикам, дабы побеседовать с ними о Царствии Божием. Он велел им не расходиться, ибо им предстояло узреть величайшее из чудес.

Так и произошло: на глазах у изумленных и восхищенных учеников Господь вознесся на небеса. Когда он скрылся в облаках, с небес сошли два ангела в белоснежных одеждах. Посланники Бога сказали, что Иисус непременно вернется к своей пастве. Согласно трактовке богословов, это пророчество о втором приходе Мессии и Страшном Суде.

По Новому Завету, Вознесение произошло на 40-й день после Воскресения Господня. Тем не менее, долгое время его праздновали на 50-й день, одновременно с Пятидесятницей (Святой Троицей, Духовым днем).

Позднее эти праздники разделились: Вознесение стали отмечать на 40-й день от Воскресения, Троицу (когда на апостолов снизошел Святой Дух) – на 50-й. В результате православная церковь получила два Двунадесятых праздника, каждый из которых отмечается в течение недели.

В славянских традициях праздник Вознесения отождествлялся с полным расцветом весны. Считалось, что с этого дня весна переходит на лето, природа расцветает, а озимые набивают первые колосья. Его отмечали песнями и хороводами, которые водили вокруг костра.

Иконография Вознесения Господня

Первые дошедшие до нас образцы визуального отображения Вознесения Господня относятся к V веку. Например, в Мюнхене хранится плакетка, вырезанная из слоновой кости. Исследователи датируют ее концом IV – началом V столетий.

На плакетке, получившей название Бамбергский аворий, изображен юный Иисус, поднимающийся в гору со свитком в руке. Его будто втягивает на небо рука Бога, исходящая из облака. Внизу можно увидеть жен-мироносиц и другие фигуры. В том числе, и павших ниц стражников!

На дверях базилики Санта Сабина (Рим) сохранилась резьба V века. Она еще более символична и аллегорична. В частности, на ней возносящийся Иисус уже заключен в круг, как на более поздних иконах.

По бокам от изображения Спасителя можно увидеть греческие буквы «альфа» и «омега», отсылающие нас к соответствующим строкам из Священного Писания. Внизу композиции – фигуры Девы Марии, а также апостолов Петра и Павла.

Доподлинно не известно, присутствовала ли Мария при Вознесении Христа (во всяком случае, в канонических источниках об этом не упоминается). Однако с этого момента она является практически обязательной персоной в композиции вознесенских икон.

Особый интерес вызывает иллюстрация к Евангелию Рабулы (Сирия, 586 год). Ее композиция явно легла в основу православной иконографии Вознесения Христова, претерпев лишь незначительные изменения.

Описание и значение образа в православии

Изображения Вознесения Господня появились в русских храмах чуть ли не сразу с приходом христианства. Это понятно: именно это событие знаменует основной постулат христианского вероучения и показывает переход Иисуса из человеческой ипостаси в божественную.

Сначала изображения Вознесения размещались преимущественно в куполах церквей – по раннехристианскому обычаю. Основной тип: благословляющий Иисус, окруженный ангелами.

Однако со временем православная иконография Вознесения стала более сложной. Несмотря на многогранность композиции, она свелась к одному сюжету. Уже с XIV столетия (а возможно и раньше), вознесенская икона обязательно размещалась в иконостасе каждой церкви (в так называемом «праздничном ряду»).

Как уже было сказано выше, все православные вознесенские иконы относятся к одному типу и различаются лишь деталями. Например, может дифференцироваться количество ангелов, изменяться конфигурация гор или появляться так называемый «Камень вознесения» с отпечатками стоп Иисуса.

Камень Вознесения – это реликвия, по сей день хранящаяся в Вознесенском храме на Елеонской горе. Считается, что именно с этого камня началось восхождение Христа на небеса, о чем свидетельствует отпечаток его ступни.

Итак, обратимся к канону, которому на протяжении многих веков следовали многие иконописцы, в том числе и знаменитый Андрей Рублев.

В центре иконы расположена фигура Христа, парящая над землей. Спаситель одет в золотые одежды (отсылка к его царственному статусу), а персты его десницы сложены в благословляющем жесте. В левой руке Господь держит книгу со Священным Писанием, адресованным всему человечеству.

Христос будто восседает на Небесном Престоле, но в данном случае его роль играет радуга. Его фигура заключена в синий или зеленый круг – символ славы и аналогия с круглой купольной частью церкви. Возносящегося Господа сопровождают ангелы.

Центром нижней части композиции является фигура Богородицы. Как уже было сказано выше, неизвестно, присутствовала ли она при Вознесении Иисуса. Но присутствие Божией Матери на вознесенской иконе более чем уместно: ведь это она непорочно зачала и родила Сына, которому суждено было стать Спасителем Человечества.

По бокам от Богородицы стоят ангелы – по одному возле каждой из раскинутых в молитвенном жесте рук. Их окружает группа из 12 человек. Это апостолы: минус Иуда Искариот, плюс принятый на его место Матфий. Фоном для композиции ожидаемо служит Елеонская гора, с которой началось вознесение Господа в Небеса.

Икона Вознесения Господня имеет глубочайший религиозный смысл. Именно она наиболее наглядно демонстрирует процесс обожествления, то есть, превращения Иисуса-человека в Бога.

В чем помогает икона?

Икона «Вознесение Господне» помогает понять саму суть христианства. Человек грешен изначально, со времен Адама и Евы. Первородный грех закрыл человечеству путь к спасению, однако не лишил его милости Господа.

Бог послал нам Мессию – собственного сына в образе человека. Он обратил человечество в истинную веру и искупил все наши грехи, отстрадав за каждого из нас на Голгофе. Теперь для истинного христианина открыты врата в Царствие Небесное.

Искренняя молитва иконе «Вознесение Господне» помогает:

- осознать двуединую сущность Спасителя;

- направить свои помыслы на богоугодные дела;

- твердо идти по пути в Царствие Небесное;

- избавиться от греховных помыслов, зависимостей, недугов;

- получить наставление и защиту в любых делах.

Молиться иконе «Вознесение Господне» можно не только во время одноименного праздника. Обращайтесь к Богу в любое время, в любой день – и он обязательно услышит искренние молитвы истинно верующего человека.

16.11.22

Вознесение Господне: иконы, фрески, мозаики

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Вознесение Господне, вспоминаемое на сороковой день по Пасхе, является одним из древнейших христианских праздников, установленным, по всей видимости, уже в IV веке. Источником иконографии Вознесения Господня являются тексты Евангелия и Деяний святых апостолов. Древнейшие дошедшие до нас изображения Вознесения относятся к V веку.

Вознесение Господне. Фреска

Вознесение Господне. Фрагмент. Фреска

Вознесение Господне. Икона. Третьяковская галерея

Вознесение Господне. Икона. VIII-IX в. Монастырь св.Екатерины, Синай

Вознесение Господне. Миниатюра. XI в. Монастырь Дионисиат, Афон

Вознесение Господне. Миниатюра. VI в. Кодекс Раввулы

Вознесение Господне. Мозаика. IX в. Храм Св. Софии. Фессалоники, Греция

Вознесение Господне. Икона. Сер. XV в. Тверь

Вознесение Господне. Мозаика. Италия

Вознесение Господне. Икона. XVI в. Монастырь Высокие Дечаны, Косово, Сербия

Вознесение Господне. Икона. XV в. Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Вознесение Господне. Чеканка. XI в. Тбилиси, Грузия

Вознесение Господне. Икона. Византия

Вознесение Господне. Мозаика. XII в. Собор святого Марка. Венеция, Италия

Вознесение Господне. Фрагмент. Мозаика. XII в. Собор Святого Марка. Венеция, Италия

Вознесение Господне. Фрагмент. Мозаика. XII в. Собор Святого Марка. Венеция, Италия

Вознесение Господне. Фреска. XIV в. Церковь св. Георгия, Убиси, Грузия

Вознесение Господне. Фреска. XI в. Византия

Сретение, Воскресение Христово, Вознесение. Икона. XII в. Монастырь святой Екатерины на Синае

Вознесение Господне. Фрагмент. Фреска. XIV в.

Вознесение Господне. Фреска. XII в. Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Псков

Вознесение Господне — великий праздник для каждого православного человека. Икона Вознесения может стать лучшей защитой вашей семье: святой образ способен уберечь дом от любой, даже самой страшной угрозы.

История иконы

Самая известная икона Вознесения Господня принадлежит кисти Андрея Рублева. Иконописец создал ее в 1408 году для Успенского собора в городе Владимире. Рублев написал образ Вознесения Иисуса Христа в соответствии с историей Нового Завета.

Как сказано в Священном Писании, после чуда Воскресения Господь еще 40 дней пробыл среди своих учеников. На 40 день он собрал всех на Елеонской горе и сказал ученикам, что те будут свидетельствовать народу о новом чуде.

Пришедшие апостолы увидели, как разверзлись небеса и появились ангелы, приветствующие своего Господа. Спаситель в снизошедшем ярком свете поднялся над земной твердью и вознесся в Царствие Небесное, заканчивая свое земное служение. Голос ангела утешил апостолов, рассказав им, что Спаситель обязательно вернется на землю, когда придет время.

Летописное повествование

Апостолы были потрясены смертью Учителя и не поверили рассказу жен-мироносец о том, что они разговаривали с Иисусом Христом после Его смерти. Но вскоре они сами смогли убедиться в том, что их Учитель был необычным человеком.

По пути из Иерусалима в небольшое селение Эммаус, Иисус в образе другого человека подошел к своим ученикам Луке и Клеопе, но они не узнали Господа. На Его вопрос:

«Отчего вы так печальны?»

«Неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?»

И рассказали Незнакомцу о распятии Иисуса Христа, с горечью добавив, что они

«надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля…» (Лк. 24, 21)

Еще рассказали Ему о том, что несколько женщин сообщили им, что Иисус жив, но подтверждения этому нет, Его никто, кроме них не видел.

В ответ Иисус сказал:

«О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?»(Лк. 24, 25–26)

И начал объяснять им все, что говорили о Нем пророки, начиная от Моисея.

С этими разговорами путники подошли к Эммаусу и Лука с Клеопой пригласили Собеседника в гости. За ужином Незнакомец взял хлеб, благословил его, преломил и подал им точно так, как это делал их Учитель.

догадались ученики, и в то же мгновение Иисус стал для них невидимым.

Лука и Клеопа поспешили обратно в Иерусалим и рассказали остальным апостолам о встрече, но они им не поверили. До тех пор, пока вечером воскресного дня сами не увидели Господа.

— с этими словами Он явился им в Сионской горнице, хотя ее двери были закрыты. Апостолы смутились и испугались, но Господь успокоил их, а потом даже поужинал с ними. Тогда, наконец, апостолы поверили, что с ними разговаривает не призрак.

Все, что написано в ветхозаветных пророчествах – исполнилось:

«так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24, 45–48).

Среди апостолов не было одного, Фомы. Ему рассказали о встрече с Господом, но он сказал

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).

Через восемь дней, Иисус снова явился перед своими учениками. И когда Фома убедился, что Его руки пробиты гвоздями, воскликнул :

«Ты — Господь мой и Бог мой!»

После Воскресения, Господь не один раз являлся Своим ученикам, учил их, разговаривал о Царстве Небесном и о той истине Своего учения, о которой они должны были поведать всему миру:

«…дана Мне всякая власть на небе и на земле. …идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 18–20)

И вот наступил сороковой день видимого пребывания на земле Господа Иисуса Христа. В своей прощальной беседе Он сказал ученикам:

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15)

и пообещал Свою поддержку:

«Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

После этого Иисус с учениками пошли на Елеонскую гору. Когда они поднялись на вершину горы, Господь поднял Свои руки и благословив их, стал подниматься, возноситься вверх до тех пор, пока светлое облако не скрыло Его от апостолов. Долго они еще стояли и с грустью смотрели наверх, в опустевшее небо.

Но Господь утешил учеников, тотчас послав им двух Ангелов, которые поведали им о том, что Иисус придет к ним еще:

«Приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Ин. 14, 3).

После этой радостной вести от Ангелов, апостолы возвратились в Иерусалим. В молитве они начали ждать сошествия на них Святого Духа, который дал бы им силы для проповедования Учения Христа во всем мире.

Описание иконы

Основная история земного служения Христа изложена в четырех Евангелиях, там же описано и Вознесение. Икона «Вознесение Христа» представляет собой многофигурную композицию. Наверху в круге синего или зеленого цвета изображен сидящий Спаситель со свитком в левой руке, символизирующим Евангелия, и поднятой в благословляющем жесте правой рукой. Круг поддерживают два ангела.

Внизу стоит Матерь Божия, окруженная двенадцатью апостолами (без Иуды). За Ее спиной – два ангела, указующие перстами вверх, на возносящегося Спасителя. Обращает на себя внимание одеяние Иисуса. На иконах, посвященных Его земной жизни, Он обычно изображается в очень скромной одежде, здесь же, в момент вознесения, предстает в царском золотом одеянии – это поистине Царь Небесный.

Значение иконы Вознесения Господня

Значение Вознесения Господнего неоценимо – это самое важное событие, описанное в Новом Завете. Оно наглядно явило, что в Иисусе сочетаются две сущности – божественная и человеческая, которую Он принес в жертву во искупление первородного греха, тем самым дав обетование, что праведники смогут обрести вечную жизнь у Божественного Престола.

Первородный грех закрыл людям путь к Царствию Божию, Спаситель же вновь открыл его, принеся Себя в жертву. Именно это открытие пути в Царствие Небесное и показывает икона Вознесения Господня.

Этот сюжет широко распространен как в православной иконописи, так и во всем христианском мире

Часто его можно увидеть на росписи куполов православных и католических храмов, и всегда Вознесение вызывает и у верующих, и у неверующих ощущение невероятно торжественного, судьбоносного момента для всего человечества.

Особенно на иконе «Вознесение» впечатляет образ Иисуса Христа. Если на иконах, посвященных Его земной жизни и распятию, выявляется Его человеческая сущность, то при Вознесении – сущность божественная во всем своем величии. Душа каждого верующего исполняется ликования при виде Его величия и могущества, и в ней, в этой грешной человеческой душе, возникает надежда на искупление и Вечную Жизнь.

Здесь Господь действительно предстает во всей славе Своей, как Судия Небесный, который воздаст «каждому по делам его». В иконографии такое изображение Спасителя именуется Пантократор (в переводе с греческого Вседержитель).

О чем молятся святой иконе

Образ Спасителя, возносящегося на небеса, является символом вечной жизни и искупления прегрешений для каждого православного человека. Традиционно принято молиться иконе Вознесения Господня об отпущении грехов, даровании милости Божьей и изменении жизненного пути и Судьбы в сторону истинной православной веры.

Икона Вознесения способна укрепить духовные и телесные силы, помочь обрести твердость духа для следования своему предназначению. Молитвы перед образом Спасителя, возносящегося на небеса, способны полностью изменить жизнь любого, кто будет искренен в своей просьбе.

Молитвы перед иконой Вознесение Господне

«Господи, милость Твою обрящу; да не убоюся диавольского огня, Твоим светом озарен и смиренен перед Благодатью Твоею. Господи, укрепи дух мой, смири мысли мои и позволь увидеть путь земных дел моих, ведущий в Царствие Твое. Аминь».

Эту молитву нужно читать тем, кто сомневается в правильности того или иного выбора. Слова молитвенного правила, произнесенные искренне, способны исцелить душевные сомнения и указать на верный и угодный Богу выбор.

«Господи, Боже мой, Спаситель рода человеческого, искупивший грехи рабов Твоих, молю Тебя: помилуй нас, Господи, и прости прегрешения наши, совершенные вольно и невольно, прости слабость телесную и душевную, позволь служить Тебе и со смирением войти в Царствие Небесное. Господи, не оставь нас на растерзание дьявольское, укрой от искушения, Тебе противного, сохрани живот наш от всякого зла. Аминь».

Эта молитва способна помочь каждому изменить ход жизни и направиться по пути, угодному Господу.

Установление праздника Вознесения Господня

До конца IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы не разделялось. При этом Пятидесятница понималась как особый период церковного года, а не праздничный день (напр., Тертуллиан называет ее «laetissimum spatium» (радостнейший период) [3]). В IV веке Пятидесятница окончательно оформилась не только как особый период после Пасхи (ср.: 20-е правило I Вселенского собора), но и как самостоятельный праздник (напр., 43-е правило Эльвирского Собора (после 300 г.)). Вслед за Пятидесятницей в особое празднование выделилось и Вознесение Господне.

На Востоке

Несмотря на то что уже стараниями св. императрицы Елены на горе Елеон была построена церковь, в Сирии и Палестине до конца IV века Вознесение Господне и Пришествие Св. Духа, вероятно, еще праздновались вместе на 50-й день после Пасхи [4]. Одной из последних, видимо, об этой практике пишет западная паломница Эгерия, сообщая, что в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елеон, «в том месте, с которого Господь вознесся на небо», называемом Имвомон, и совершается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о Вознесении [5].

Храм Вознесения Господня на Елеонской горе

Впрочем, Эгерия отмечает и совершение праздничной службы в Вифлееме на 40-й день после Пасхи [6], но, по мнению исследователей, в данном случае речь идет не о празднике Вознесения, а об иерусалимском празднике вифлеемских младенцев 18 мая (если это предположение верно, паломничество Эгерии следует относить к 383 г., когда эта дата приходилась на 40-й день после Пасхи — Devos. 1968). По мнению Ж. Даньелу, разделение 2 праздников произошло после осуждения ереси Македония на II Вселенском Соборе (381) и имело целью подчеркнуть особую роль Св. Духа в домостроительстве спасения.

Указания на отдельное празднование Вознесения встречаются у свт. Григория Нисского [7] и в антиохийских проповедях свт. Иоанна Златоуста [8]. Прямо о праздновании 40-го дня после Пасхи как Вознесесения Господня говорится в «Апостольских постановлениях» (ок. 380) [9]. Высказывались не получившие полного подтверждения предположения о том, что под «четыредесятницей» (τεσσαρακοστή), о которой идет речь в 5-м правиле I Вселенского собора, следует понимать праздник Вознесения Господня [10]. Источники V и последующих веков уже однозначно выделяют Вознесение в отдельный праздник на 40-й день после Пасхи.

На Западе

Первые сведения о праздновании Вознесения Господня встречаются в проповедях еп. Хроматия Аквилейского (388-407) [11] и в «Книге о различных ересях» еп. Филастрия Брешианского (383-391) [12], где среди великих господских праздников названы Рождество, Богоявление, Пасха и «день Вознесения», в который «Он взошел на небо около Пятидесятницы», что может указывать на неразделенность 2 праздников (Вознесения Господня и Пятидесятницы).

В другом месте Филастрий говорит, что Вознесение справляется именно на 40-й день, причем ему предшествует и последует пост. Видимо, появление нового рубежа в пасхальном периоде (Вознесения, празднуемого на 40-й день) вызвало недоумение относительно времени начала поста — до или после Пятидесятницы; к VI веку было признано правильным начинать поститься только после Пятидесятницы, хотя символически 40-дневный период радости противопоставлялся 40 дням Великого поста [13].

К V веку практика празднования Вознесения Господня утвердилась на Западе окончательно — напр., блж. Августин называет «четыредесятницу Вознесения» (Quadragesima Ascensionis) праздником «древнейшим и повсеместным» [14].

Где находится икона

После того, как икона Вознесения Господня была закончена, Рублев передал ее Успенскому собору. Оттуда образ был передан Третьяковской галерее, где и находится по сей день.