Собор Всех святых

Даты

Историческое содержание

Праздник известен с конца IV – начала V веков. Существует проповедь свт. Иоанна Златоуста на память «всех святых, по всему миру пострадавших», в которой уже указывается день празднования аналогичный существующему в настоящее время. Среди песнопений прп. Ефрема Сирина есть упоминание о праздновании в честь всех святых.

Студийский, а затем и Иерусалимский Типиконы окончательно помещают праздник в честь всех святых на первую неделю (воскресение) после Пятидесятницы. Такая последовательность праздников обнаруживает их логическую связь: святые просияли хоть и в разное время и различными подвигами, но по благодати единого Святого Духа, излившегося на Церковь в день Пятидесятницы.

В годовом богослужебном круге православной церкви День всех святых является пограничным:

- Заканчивается период использования за богослужением песнопений Цветной Триоди и начинается период пения Октоиха.

- На утрене Дня всех святых начинается чтение «столпа» – последовательности 11 воскресных Евангелий, рассказывающих о Воскресении Христовом.

- Начиная с Недели Всех святых в воскресные дни на литургии берутся чтения из Послания к Римлянам и Евангелия от Матфея (в пасхальный период читались Деяния святых апостолов и Евангелие от Иоанна). Однако для седмичных дней эта смена священных новозаветных книг происходит чуть раньше – со вторника Троицкой седмицы.

- В этот же понедельник начинается Апостольский пост, сменяющий сплошную (то есть без постных среды и пятницы) седмицу по Пятидесятнице.

На вечерне праздника читаются три паремии, содержащие ветхозаветные указания на славу святых: Ис.43:9-14; Прем.3:1-9; Прем.5:15-6:3.

Читающийся на литургии отрывок из Послания к Евреям (Евр.11:33-12:2) прославляет ветхозаветных праведников и называет их «облаком свидетелей», а составное евангельское чтение (Мф.10:32-33; Мф.10:37-38; Мф.19:27-30) указывает на необходимые признаки святости («Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным… Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня… Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную»).

Гимнография праздника изобилует поэтическими оборотами: святые называются «непрелестными светилами» (канон утрени, песнь 3), «божественным облаком» (там же, песнь 6), «начатками естества» (кондак), «терпеливодушными» (стихира на литии); их кровью Церковь украшается «багряницею и виссом» (тропарь); они «уясняют церковное небо» (канон утрени, песнь 8), «добродетелей светлостью» делают землю небом (стихира на хвалитех).

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Собору Всех святых,

глас 4

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод:

Кровью пострадавших во всем мире мучеников Твоих как порфирою и виссоном облеченная, их устами Церковь Твоя к Тебе взывает, Христе Боже: «Милости Твои людям Твоим ниспошли, мир народу Твоему даруй и душам нашим великую милость!»

Кондак Собору Всех святых,

глас 8

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти Го́споди богоно́сныя му́ченики./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́,// жи́тельство Твое́, Богоро́дицею соблюди́ Многоми́лостиве.

Перевод:

Как первые плоды природы Насадителю всего творения вселенная приносит, Тебе, Господи, Богоносных мучеников. Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

Молитва Собору Всех святых

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно призрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Собору Всех святых

Велича́ем вас,/ апо́столи, му́ченицы и проро́цы и вси святи́и,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,// вы бо мо́лите о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Развернуть

Каноны и Акафисты

Развернуть

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты

Случайный тест

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память «всеблаженных и богомудрых угодников Божиих» – Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней (13, май, ч. 3, 308–352).

Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что «наши святые сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих «любовию их светлый праздник» (14, 495–496).

Впрочем, «в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути» (23, 27), и, внимательно всматриваясь в их подвиги и «взирая на кончину их жизни», стараемся, с помощью Божией, «подражать вере их» ( Евр. 13: 7), дабы Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.

От возникновения христианства до святительства митрополита Макария Московского (+1563)

История святости на Руси начинается, бесспорно, с проповеди святого апостола Андрея Первозванного (+ 62 или 70)1 1в пределах нынешнего нашего Отечества2, в будущей Приазово-Черноморской Руси (9, 42; подробнее см.: 8, 133–142 и 10, т. 1, 11-54). Апостол Андрей3 обратил в христианство наших прямых предков, сарматов и тавро-скифов (9, 307; подробнее см.: 10, т. 1, 54–140), положив начало Церквам, которые не прекратили своего существования до Крещения Руси (9, 152). Эти Церкви (Скифская, Херсонская, Готская, Сурожская и другие), входившие в состав Константинопольской митрополии (а позднее и Патриархии)4, и среди прочих народностей, принявших христианство, имели в своей ограде и славян (10, т. 1, 125–127). Крупнейшей из этих Церквей, явившейся по своей исторической преемственности и духовному воздействию праматерью Русской Церкви, была Церковь Херсонская.

Продолжателем дела апостола Андрея в Херсонесе стал священномученик Климент, апостол от 70-ти, ученик апостола Петра, третий епископ Римский. Будучи сосланным туда в 94 г.5 императором Траяном за обращение в христианство многих знатных римлян, святой Климент «нашел около 2 тысяч христиан среди многих общин и церквей Крыма как духовное наследие апостола Андрея» (9, 155–157; 15, 51). В Херсонесе святой Климент мученически скончался около 100 г.6 во время гонения того же Траяна (10, т. 1, 110; 15, 51).

Почитание священномученика Климента в Херсонесе в II-IX вв. (9, 158) перешло в Х в. и в Киевскую Русь. Его мощи, чудесно уцелев, хранились в храме святых апостолов в Херсонесе. В 886 г. они были перенесены святым Кириллом, просветителем славян, в Рим; часть же их осталась на месте и позднее, при Крещении Руси, была положена равноапостольным Владимиром в Десятинной церкви в Киеве, где в скором времени появился придел святого Климента (9, 155,158; 15, 51; 10, т. 2, 50-51).

Из всех святых Херсонской Церкви наибольшего внимания заслуживают прибывшие в Крым в IV в. для утверждения и распространения христианства епископы, известные как «седмочисленные святители Херсонские»: Василий (+ 309), Ефрем (+ ок. 318), Евгений (+ 311), Елпидий (+ 311), Агафодор (+ 311), Еферий (+ ок. 324) и Капитон (+ после 325). Память их Церковь празднует в один день – 7 марта. Это первая соборная память святых, просиявших в землях нашего Отечества, и поэтому день их памяти можно считать прообразом общей церковной памяти Всех русских святых, появившейся только в ХVI столетии.

Из вселенских святых, ныне особо чтимых Русской Церковью и связанных своими подвигами с Церковью Херсонской, следует упомянуть о следующих:

1) преподобномученик Амат7 (IV) – сармат, ученик преподобного Антония Великого и сподвижник Макария Великого;

2) святой мученик Василиск (+ 308) – скончался в местечке Команы в Абхазии;

3) священномученик Григорий, просветитель Великой Армении (+ 335);

4) равноапостольная Нина, просветительница Иверии (+ 335);

5) святитель Иоанн Златоуст (+ 407) – скончался в ссылке в Команах;

6) священномученик Мартин, папа Римский (+ 655) – скончался в ссылке в Херсонесе;

7) преподобный Максим Исповедник (+ 662) – скончался в ссылке в Мингрелии в Иверии;

9) преподобный Иосиф Песнописец (+ 883) – в 831-842 гг. был в ссылке в Херсонесе;

10) равноапостольные Мефодий (+ 885) и Кирилл (+ 869), учители славянских народов.

Все эти и многие другие святые8, просиявшие своими подвигами в землях нашего Отечества, почитались нашими предками сразу после принятия Русью христианства, поэтому и ныне в день памяти Всех русских святых наша Церковь молитвенно обращается и к ним, считая их своими святыми9.

Почти сразу же после Крещения Руси, в 988 г., новорожденная Церковь явила всему православному миру своих чад, прославившихся богоугодной жизнью, как своеобразный ответ на проповедь Евангелия на Руси10. Первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были сыновья князя Владимира – страстотерпцы Борис и Глеб, претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка в 1015 г. Всенародное почитание их, как бы «упреждая церковную канонизацию», началось сразу после их убиения (23, 40). Уже в 1020 г. были обретены их нетленные мощи и перенесены из Киева в Вышгород, где был в скором времени воздвигнут храм в их честь. После постройки храма возглавлявший в то время Русскую Церковь греческий Митрополит Иоанн I «с собором духовенства в присутствии великого князя (сына равноапостольного Владимира – Ярослава) и при стечении многочисленного народа торжественно освятил ее 24 июля, в день умерщвления Борисова, поставил в ней мощи новоявленных чудотворцев и установил ежегодно праздновать этот день в память их совокупно» (10, кн. 2, 54–55). Примерно в то же время, около 1020–1021 гг., тем же Митрополитом Иоанном I была написана служба мученикам Борису и Глебу, которая стала первым гимнографическим творением нашей отечественной церковной письменности (10, кн. 2, 58, 67; 23, 40).

Вторым святым, торжественно канонизированным Русской Церковью, стал преподобный Феодосий Киево-Печерский, скончавшийся в 1074 г. Уже в 1091 г. обретаются его мощи и переносятся в Успенскую церковь Печерского монастыря – начинается местное почитание святого. А в 1108 г., по просьбе великого князя Святополка, совершается его общецерковное прославление (23, 53).

Впрочем, еще до церковного прославления святых Бориса, Глеба и Феодосия на Руси особо чтили святых первомучеников Российских Феодора варяга и сына его Иоанна (+ 983), святую равноапостольную великую княгиню Ольгу (+ 969) и, немного позднее, святого крестителя Руси – великого князя Владимира (+ 1015).

О раннем почитании святых мучеников Феодора и Иоанна свидетельствует тот факт, что основанная в 989 г. и освященная в 996 г. известная Десятинная церковь11 была воздвигнута святым князем Владимиром именно на месте их убиения (10, кн. 2, 35; 23, 40). В Десятинную же церковь в 1007 г. были торжественно положены обретенные мощи княгини Ольги. Вероятно, что с того же времени12 было установлено праздновать память ее 11 июля – в день ее преставления; позднее была совершена и ее канонизация (10, кн. 2, 52–53).

Почитание равноапостольного князя Владимира в день его кончины, 15 июля, началось несомненно в первой четверти XI в., ибо похвальное «Слово» святителя Илариона в его честь, содержащее ряд молитвенных обращений к Владимиру, «естественно предполагает, что святость его была уже тогда признана Церковью» (10, кн. 2, 55). Общецерковное же почитание его, предположительно, началось вскоре после Невской битвы, одержанной над шведами в день памяти святого князя (23, 91). В том же XIII в., в некоторых рукописях, уже встречается служба святому Владимиру (10, кн. 2, 58 и 440).

Впоследствии, уже в XI–XII вв. Русская Церковь явила миру столько святых13, что, пожалуй, к середине XII в. могла бы праздновать их общую память. Однако, несмотря на последующее увеличение почитавшихся святых в XIII–XV вв., до начала XVI столетия о таком празднике в Русской Церкви не могло идти речи по следующим причинам:

1. До середины XV в. Русская Церковь была только одной из митрополий Церкви Константинопольской, что, естественно, затрудняло решение ряда местных церковных вопросов, как то, например, прославление того или иного святого и установление ему празднования во всей Русской Церкви14. Тем более предложение о ежегодном праздновании памяти Всех русских святых вряд ли бы нашло сочувствие у митрополитов-греков, возглавлявших Русскую Церковь до середины XIII в. А именно Киевским Митрополитам и принадлежало право торжественно устанавливать новые церковные праздники (23, 35).

2. Монголо-татарское иго, продолжавшееся на Руси около двух с половиной столетий, конечно же ставило перед нашей Церковью совсем иные задачи, далекие от творческого осознания русским народом основ национальной святости.

3. В самой Константинопольской Церкви праздник в честь Всех святых был установлен только в конце IX в.15 и в начале своего появления праздновался там с особой торжественностью. Русская же Церковь, воспринявшая после Крещения все основные праздники Церкви Константинопольской, также совершала и празднование в честь Всех святых, чего было вполне достаточно при наличии небольшого числа своих национальных святых: их память можно было совершить именно в этот день.

Некоторые изменения, впрочем, стали происходить после того, как в 1448 г. Русская Церковь стала автокефальной. Особое значение в историческом процессе установления дня памяти Всех русских святых принадлежит предстоятелям Новгородской кафедры Русской Церкви, многие из которых были прославлены позднее в святительском сане.

Великий Новгород, уже начиная со времени учреждения там архиерейской кафедры в 992 г., слыл крупнейшим центром духовного просвещения на Руси. Причем главной заботой новгородских владык (особенно начиная с XV в.) было собирание древних рукописей, преимущественно литургического плана, а также создание новых гимнографических памятников, посвященных сначала новгородским святым, а позднее и многим святым всей Русской земли (11, 31–33). Здесь особо следует выделить святителя Евфимия (+ 1458), святителя Иону (+ 1470) и святителя Геннадия (+ 1505).

Первый в 1439 г. установил празднование Новгородским святителям, а чуть позднее пригласил в Великий Новгород для составления служб и житий новоканонизированным святым известного духовного писателя того времени – афонского иеромонаха Пахомия Серба (Логофета), который трудился там и при святителе Ионе. И если главной заботой святителя Евфимия было прославление святых Новгородской земли, то его преемник, святитель Иона, прославлял уже «московских, киевских и восточных подвижников» и «при нем впервые на новгородской земле строится храм в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского» (11, 91–92).

Также и святитель Геннадий, благодаря которому была собрана воедино первая славянская рукописная Библия, «был почитателем русских святых, например, святителя Алексия» и «по его благословению были написаны жития преподобного Савватия Соловецкого и блаженного Михаила Клопского» (11, 90–91).

Впрочем, первое официальное церковное установление дня памяти Всех русских святых связано с именем другого новгородского святителя – Макария16, в 1542–1563 гг. возглавлявшего Русскую Православную Церковь.

От святительства митрополита Макария Московского (+1563) до Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

В 1528–1529 гг. племянник преподобного Иосифа Волоцкого, инок Досифей Топорков17, работая над исправлением Синайского Патерика, в составленном им послесловии сокрушался, что, хотя Русская земля и имеет немало святых мужей и жен, достойных не меньшего почитания и прославления, чем восточные святые первых веков христианства, однако они «нашим небрежениием презираема и писанию не предаваема, еже некая и мы сами свемы» (11, 74; 12, 275). Досифей совершал свой труд по благословению новгородского архиепископа Макария, с именем которого, главным образом, и связано устранение того «небрежения» по отношению к памяти русских святых, ощущавшееся многими чадами Русской Церкви в конце XV – начале XVI столетий.

Главной заслугой святителя Макария стал его многолетний, кропотливый и неустанный труд по собиранию и систематизации всего агиографического, гимнографического и гомилетического наследия Православной Руси, известного к тому времени. Более 12 лет, с 1529 по 1541 гг., святитель Макарий и его помощники работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие Макарьевские Четьи Минеи (11, 87–88; 12, 275–279). В этот сборник вошли жития многих русских святых, почитавшихся в разных уголках нашего государства, но не имевших общецерковного прославления. Выход в свет нового сборника, составленного по календарному принципу и содержащего жизнеописания многих русских подвижников благочестия, без сомнения, ускорил процесс подготовки первого в истории Русской Церкви прославления для повсеместного почитания целого сонма святых.

В 1547 и 1549 гг., став уже Первоиерархом Русской Церкви, святитель Макарий созывает в Москве Соборы, известные под именем Макарьевских, на которых решался только один вопрос: о прославлении русских святых. Во-первых, был решен вопрос о принципе канонизации на будущее время: установление памяти общечтимым святым отныне подлежало соборному суждению всей Церкви (11, 103). Но основным деянием Соборов стало торжественное прославление 30 (или 31) 18 новых общецерковных и 9 местночтимых святых (21, 50).

На Соборе 1547 г.19 были канонизированы:

1) святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси (+ 1461);

2) святитель Иоанн, архиепископ Новгородский (+ 1186);

3) преподобный Макарий Калязинский (+ 1483);

4) преподобный Пафнутий Боровский (+ 1477);

5) благоверный великий князь Александр Невский (+ 1263);

6) преподобный Никон Радонежский (+ 1426);

7) преподобный Павел Комельский, Обнорский (+ 1429);

9) преподобный Савва Сторожевский (+ 1406);

10-11) преподобные Зосима (+ 1478) и Савватий (+ 1435) Соловецкие;

12) преподобный Дионисий Глушицкий (+ 1437);

13) преподобный Александр Свирский (+ 1533).

Для местного почитания20 на Соборе были прославлены :

1) блаженный Максим, Христа ради юродивый, Московский (+ 1434);

2-4) благоверный князь Константин и чада его Михаил и Феодор, Муромские (+ 1129);

5-6) благоверные князья Петр и Феврония, Муромские (+ 1228);

7) святитель Арсений Тверской (+ 1409);

8-9) блаженные Прокопий (+ 1303) и Иоанн (+ 1494), Христа ради юродивые, Устюжские.

Собором же 1549 г., сведений о котором сохранилось гораздо меньше21, были, предположительно22, прославлены следующие святые:

1) святитель Нифонт, архиепископ Новгородский (+ 1156);

2-3) святители Новгородские Иона (+ 1470) и Евфимий (+ 1458);

4) святитель Иаков, епископ Ростовский (+ 1392);

5) святитель Стефан Пермский (+ 1396);

6) благоверный князь Всеволод Псковский (+ 1138);

7) благоверный князь Михаил Тверской (+ 1318);

9-11) мученики Иоанн, Антоний и Евстафий Литовские (+ 1347);

12) преподобный Евфимий Суздальский (+ 1404);

13) преподобный Григорий Пельшемский (+ 1442);

14) преподобный Савва Вишерский (+ 1460);

15) преподобный Евфросин Псковский (+ 1481);

16) преподобный Ефрем Перекомский (+ 1492);

17) мученик Авраамий Болгарский (+ 1229);

18) святитель Арсений Сербский (+ 1266).

Наконец, главным деянием Соборов, помимо поименного прославления русских святых, стало установление дня общей памяти «новых чудотворцев Русских», которые вместе с уже почитавшимися ранее святыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, «молитвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее великого исторического делания»(21, 50). Участники Собора 1547 г.23 так сформулировали свое решение: «Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения» (11, 106).

Днем праздника сначала было установлено 17 июля, как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя Владимира (15 июля). Однако позднее дата празднования памяти Всех русских святых несколько раз менялась. Она совершалась и в первое воскресенье по Ильине дне, и в один из седмичных дней перед Неделей всех святых24.

В самое ближайшее время после Московских Макарьевских Соборов на Руси появилось «множество житий русским святым, или их новых редакций, служб, похвальных слов; начинают интенсивнее писаться иконы русским святым, строиться храмы в их честь, совершаются открытия мощей русских святых» (12, 279–289). Естественно, что установление праздника в честь всех русских святых потребовало и написания службы этого праздника. Эту нелегкую задачу выполнил инок Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорий, оставивший Русской Церкви «в общей сложности до 14 агиологических произведений как об отдельных святых, так и сводные работы обо всех русских святых» (21, 50–51,54).

О личности суздальского инока Григория сохранилось очень мало исторических сведений, причем весьма расходящихся друг с другом25. В современной церковно-научной литературе считается, что родился он около 1500 г., агиологическую деятельность в Спасо-Евфимиевом монастыре начал около 1540 г., а в 1550 г. написал «Службу Всем русским святым» и «Похвальное слово» им26 (21, 54; 24, 297).

Служба «новым чудотворцам» Российским явилась «новым фактором в русской литургической письменности» и «древнейшим протографом всех более поздних редакций вплоть до «Службы Всем святым, в земле Российской просиявшим», составленной на Соборе 1917–1918 гг. и напечатанной Московской Патриархией в 1946 г. с необходимыми изменениями и дополнениями» (11, 228–229; 21, 54).

Списки службы и похвального слова Всем русским святым получили широкое распространение уже в XVI в. Однако в печатном виде опубликованы они были впервые только лишь в первой половине XVIII в. (24, 296). Вообще же, после большого духовного подъема в русском обществе, вызванного Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI в. праздник Всех русских святых стал забываться и праздноваться только в отдельных уголках России. Эта печальная тенденция в XVII в. стала усиливаться, и в итоге на протяжении Синодального периода почитание праздника Всех русских святых в Русской Церкви было окончательно предано забвению и сохранялось только у старообрядцев (21, 50; 24, 296).

Для выяснения причин такого исторического нонсенса, вероятно, требуется специальное историко-богословское исследование.

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

События восстановления празднования дня памяти Всех русских святых исторически совпали с восстановлением Патриаршества в Русской Церкви.

В предсоборный период у Святейшего Синода не было намерения возобновить празднование, появившееся в далеком XVI в. 20 июля 1908 г. крестьянин Судогодского уезда Владимирской губернии Николай Осипович Газукин направил в Святейший Синод ходатайство об установлении ежегодного празднования «Всем святым Российским, с начала Руси прославленным» с просьбой «почтить этот день особо составленною церковною службою». Прошение вскоре было отклонено синодальным определением на том основании, что существующий праздник Всех святых включает в себя и память святых русских (2, 427).

Тем не менее на Поместном Соборе Русской Церкви 1917–1918 гг. праздник был восстановлен. Заслуга восстановления и последующего почитания дня памяти Всех русских святых главным образом принадлежит профессору Петроградского университета Борису Александровичу Тураеву27 и иеромонаху Владимирского Рождественского монастыря Афанасию (Сахарову)28.

Первый, 15 марта 1918 г.29, на заседании Отдела о богослужении, проповедничестве и храме, представил Собору доклад, в котором, в частности, замечал, что «в наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха» (18, 6–7).

Одобренный отделом доклад Тураева 20 августа 1918 г. был рассмотрен Собором, и наконец, 26 августа, в день тезоименитства Святейшего Патриарха Тихона, было принято историческое постановление30: «1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских. 2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста» (2, 427–428; 18, 7).

Собор постановил печатать исправленную и дополненную Службу инока Григория в конце Цветной Триоди. Однако спешно взявшиеся за этот труд Б.А. Тураев и иеромонах Афанасий вскоре пришли к выводу, что заимствовать из службы инока Григория можно лишь самую малую часть, тогда как все остальное необходимо составлять заново, «частью сложивши совершенно новые песнопения (это труд взял на себя главным образом Б.А. Тураев), частью выбравши наиболее характерное и лучшее из существующих богослужебных книг, по преимуществу из отдельных служб Русским святым (эту работу проделал иеромонах Афанасий)» (18, 7–8).

Инициаторам восстановления памяти Всех русских святых очень хотелось составленную ими службу «провести через Собор», который вот-вот должен был закрыться. Поэтому еще неполностью готовая, 8 сентября 1918 г., на предпоследнем заседании богослужебного отдела Поместного Собора, новая служба была рассмотрена, одобрена и передана на последующее утверждение Святейшему Патриарху и Священному Синоду (18, 9). 18 ноября, уже после закрытия Поместного Собора, Патриарх Тихон и Священный Синод благословили печатание новой Службы под наблюдением митрополита Владимирского и Шуйского Сергия (Страгородского), что и было осуществлено до конца 1918 г. в Москве с большими трудностями31. Наконец 13 декабря того же года всем епархиальным архиереям был разослан указ о восстановлении дня памяти Всех русских святых, а 16 июня 1919 г. направлен и типографски отпечатанный текст службы с указанием совершать ее в ближайший воскресный день по получении (2, 428–429).

К несчастью, из-за событий революции 1917 г. восстановленный Собором праздник снова едва не был быстро забыт, как это уже случалось ранее. На этот раз это было связано главным образом с гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь в XX в. К тому же 23 июля 1920 г. скончался Б.А. Тураев, очень желавший и далее трудиться над дополнением и исправлением спешно составленной службы (18, 9), а архимандрит32 Афанасий, по своему смирению, не решался один браться за такой ответственный труд.

Однако восстановленному празднику Промыслом Божиим не попущено было снова оказаться забытым. А воздвигнутые на Русскую Церковь гонения удивительным образом только помогли его повсеместному распространению.

От Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. до настоящего времени

Осенью 1922 г. епископ33 Афанасий (Сахаров) во время своего первого ареста в 17-й камере Владимирской тюрьмы встретился с рядом единомысленных с ним почитателей только что восстановленного праздника. Сам владыка Афанасий называл имена 11 человек, это были: архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов), впоследствии митрополит Ташкентский; архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский), впоследствии Тверской; епископ Вязниковский Корнилий (Соболев), впоследствии архиепископ Свердловский; епископ Суздальский Василий; игумен Московского Чудова монастыря, впоследствии архимандрит Филарет; московские протоиереи Сергий Глаголевский и Николай Счастнев; священник Сергий Дурылин; правитель дел Высшего Церковного Управления Петр Викторович Гурьев; московский миссионер Сергей Васильевич Касаткин и иподиакон архиепископа Фаддея – Николай Александрович Давыдов, впоследствии священник в Твери (17, 66–67; 18, 17). По свидетельству Владыки Афанасия, этим собором арестантов «после неоднократных оживленных бесед об этом празднике, о службе, об иконе, о храме во имя сего праздника, было положено начало нового пересмотра, исправления и дополнения службы, напечатанной в 1918 г.», а также «была высказана мысль о желательности дополнить службу так, чтобы ее можно было совершать не только во 2-ю неделю по Пятидесятнице, но по желанию и в другое время и не обязательно в воскресный день» (18, 9–10). И уже в самое ближайшее время служба претерпела ряд изменений: некоторые песнопения были переставлены местами, появились и новые, посвященные святым, не упомянутым в службе 1918 г. (18, 10).

Наконец, там же, в тюрьме, 10 ноября 1922 г., в день преставления святителя Димитрия Ростовского, списателя житий святых, в первый раз было совершено празднование Всем русским святым, не в воскресный день и по исправленной службе (18, 10).

1 марта 1923 г. в 121-й одиночной камере Таганской тюрьмы, где Владыка Афанасий ожидал ссылки в Зырянскую область, им было совершено освящение походного антиминса в честь Всех русских святых для своей келейной церкви (17, 68 и 75; 18, 10).

Вышеуказанные события еще более укрепили святителя Афанасия в мысли о том, что утвержденную Собором 1917–1918 гг. службу Всем русским святым необходимо дополнять и далее, «а вместе с тем явилась» мысль о желательности и необходимости установления и еще одного дня для общего празднования всех Русских святых, сверх установленного Собором» (18, 10). И действительно: праздник Всех русских святых по своему значению для Русской Церкви вполне заслуживает того, чтобы служба для него была насколько это возможно полной и праздничной, чего, согласно Церковному Уставу, невозможно достичь, если совершать ее только единожды в год и только в воскресный день – во 2-ю неделю по Пятидесятнице. Кроме того, в этот день во многих местах России совершаются празднования в честь местных святых; Русская обитель на Афоне и ее подворья совершают в этот день вместе со всем Афоном празднование Всем Афонским преподобным; наконец, в этот же день совершается память святых Болгарской Церкви и Церкви Чешских земель и Словакии, что ставит в затруднительное положение тех православных русских людей, которые Божиим Промыслом живут в этих славянских странах и ведут свою церковную жизнь в лоне братских Поместных Церквей. Соединить празднование Всех русских святых с вышеперечисленными местными празднованиями, которые не могут быть перенесены на другой день, по мысли Устава, никак нельзя. Поэтому «с неотложной необходимостью возникает вопрос об установлении второго, непереходящего праздника Всех русских святых, когда бы во всех русских храмах» могла бы быть совершаема только одна полная праздничная служба, не стесняемая никакой другой» (18, 11 и 17).

Временем совершения второго празднования Всех русских святых святителем Афанасием было предложено 29 июля – следующий день после памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. В таком случае «праздник нашего равноапостола будет как бы предпразднством к празднику Всех святых, процветших в той земле, в которую он всеял спасительные семена веры Православной» (18, 12). Святитель Афанасий предложил также на следующий день после праздника вспомнать «многоименный сонм хотя и не прославленных еще к церковному чествованию, но великих и дивных подвижников благочестия и праведников, а также строителей Святой Руси и разнообразных деятелей церковных и государственных»34, чтобы, таким образом, второе празднование Всем русским святым торжественно совершалось во всей Русской Церкви в течение трех дней (18, 12).

Несмотря на такие грандиозные замыслы святителя-песнотворца в отношении почитаемого им праздника, до 1946 г. Русская Церковь не имела возможности не только совершать торжество своих святых дважды в год, но и вообще не могла чествовать эту память повсеместно. Печатная Патриархийная служба 1918 г. «разошлась по рукам участников Собора… и не получила широкого распространения», сделавшись в короткое время редкостью, а «рукописные списки (с нее) были в очень немногих церквах», а остальные вообще ее не имели (16, 86). И только в 1946 г. вышла в свет «Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим», изданная Московской Патриархией, после чего началось повсеместное празднование памяти Всех русских святых в нашей Церкви.

Тем не менее после выхода в печать службы праздника, работа над ее исправлением и дополнением не закончилась. Автор большинства песнопений, святитель Афанасий, продолжал трудиться над службой до своей блаженной кончины, последовавшей в 1962 г.

Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, в Русской Церкви является одним из наиболее торжественных дней всего церковного года35. Однако думается, что служба праздника могла бы еще быть дополнена. Святитель Афанасий в свое время предлагал обогатить ее тремя особо составленными канонами: «1) для молебна на тему: чудом Божиим и подвигами святых строилась Святая Русь, 2) Богородице для утрени на тему: Покров Богоматери над Русской землей и 3) особого канона для панихиды по подвижникам благочестия, совершаемый в самый праздник после вечерни, накануне поминовения их» (18, 15).

Главным же неисполненным желанием святителя Афанасия относительно службы Всех русских святых до сих пор остается отсутствие в ней особого «Слова похвального на память Всех святых, в земле Русской просиявших». В 1955 г. Владыка Афанасий так писал об этом своему другу – архимандриту Сергию (Голубцову)36, преподавателю Московской Духовной Академии: «…Я давно пришел к мысли, что…(в) нашей службе должно быть обязательным чтение «Слова похвального на Собор всех русских святых», в котором были бы воспомянуты по именам все русские святые (за исключением Печерских, из которых должны быть воспомянуты более известные). При этом похвала каждому святому из одной, двух, не более трех фраз должна быть не столько плодом ораторского таланта составителя. Эти похвалы должны быть сложены из характеристик наших святых, выбранных из летописных отзывов о них, из древних житий и других памятников. Похвалы должны быть составлены по возможности из точных выражений памятников. «Слово похвальное» должно быть не сочинено, а составлено. Не найдется ли среди студентов нашей академии талантливый и благоговейный проповедник (а вместе и историк), который бы в качестве кандидатского сочинения взял тему: «Слово похвальное на Собор всех святых, в земле Русской просиявших»? Если бы мою мысль оказалось возможно осуществить, я со своей стороны дал бы еще некоторые советы и указания» (20, 50–51). Это «Слово» святитель Афанасий полагал уместным читать на пять статий (частей) в разных местах службы: перед шестопсалмием, после седальнов по 1-м и 2-м стихословии, после седальна по полиелее и по 3-й песне канона (18, 108, 110–111, 115, 124). По 6-й песне канона Владыка надеялся впоследствии читать за службой синаксарий37 «об установлении и значении сего праздника» (18, 15 и 133). В современном варианте службы (см.: 13, май, ч. 3, 308–352; 14, 495–549) эти чтения отсутствуют.

Впрочем, несмотря на это, службу Всем русским святым в ее современном состоянии следует признать одним из самых значительных явлений в истории русской церковной гимнографии, потому как она имеет много очевидных достоинств. Во-первых, в службе подвиг русских святых выявлен во всей возможной полноте и показан с различных сторон38. Во-вторых, по своему музыкальному содержанию (использование всех восьми гласов, многих подобнов, в том числе очень редких и т. д.) служба превосходит даже многие двунадесятые праздники.

В-третьих, содержащиеся в службе литургические новации39 не кажутся какими-то лишними и надуманными, а, напротив, придают ей сдержанный колорит и внутреннюю цельность, без чего служба была бы явно неполной и казалась бы не такой праздничной, какой она является сейчас. Наконец, каждое песнопение службы содержит главное: искреннюю любовь и неподдельное благоговение авторов ее к прославляемым в ней святым, а это – главное не только в гимнографии, но и вообще в служении Церкви Христовой, без которого человеческая жизнь теряет всякий смысл.

Следует также напомнить пожелание святителя Афанасия совершать празднование Всем русским святым хотя бы дважды в год, что он сам неукоснительно делал до конца своей жизни (7, 137–138). Действительно, такой Праздник вполне заслуживает того, чтобы Русская Церковь совершала его не только во 2-ю Неделю по Пятидесятнице, но и еще в какой-либо специально выбранный день40. Здесь также, на наш взгляд, стоит воспользоваться пожеланиями святителя-песнотворца, и второй раз празднование Всем русским святым править в течение трех дней: 15 июля (день памяти святого равноапостольного князя Владимира как предпразднство), 16 июля (сам праздник) и 17 июля (отдание праздника и поминовение непрославленных подвижников благочестия и церковных и государственных деятелей России). Тем более, в эти дни Церковь не совершает празднования великим святым, и службы рядовых святых могут быть совершены на повечерии.

Подводя итог нашей работе, хочется привести слова русского агиолога XX в. Георгия Федотова: «Всякая святость во всех ее многообразных явлениях в истории у всех народов выражает последование Христу» После всех колебаний, преодолевая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории» Первое и последнее впечатление, которое остается при изучении этой святости, – ее светлая мерность, отсутствие радикализма, крайних и резких отклонений от завещанного древностью христианского идеала» (23, 234, 236). На наш взгляд, служба Всем святым, в земле Российской просиявшим, сполна подтверждает эту мысль. Хотя, возможно, впоследствии41 в ней появятся новые возвышенные и полные любви гимны в честь наших святых сродников, которые лишь еще яснее донесут будущим поколениям русских людей чувство благоговейной признательности нашим святым. И поэтому верим, что праздник сей никогда более не будет забыт русским народом и будет ежегодно торжественно совершаться в Русской Церкви до скончания века, поскольку святые Церкви, по слову Спасителя, являются светом для всего мира, и этот свет светит везде и всем, ибо Источник его – Сам Бог (Мф. 5: 14–16).

Примечания:

1) Разные источники предлагают разную датировку (ср., например, 9, 143 и 10, т. 1, 368).

2) Кроме апостола Андрея на территории будущей Руси проповедывали апостолы Варфоломей и Фаддей (в Армении) и Симон Зилот (в Грузии) (9, 153-154).

3) Непосредственными помощниками апостола Андрея были апостолы от 70-ти: Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий и Аристовул (9, 144).

4) О подробной истории этих Церквей см. 10, т. 1, 107,112–113,122–123.

5) По другим сведениям в 99 г. (9, 157).

6) По другим сведениям в 101-102 гг. (9, 157).

7) Подробнее о св. Амате см.: 9, 16, 308.

9) См. молитву на литии из службы праздника (14, 551–554).

10) См. тропарь праздника.

11) Подробнее об этом храме см.: 10, кн. 2, 35-37.

12) Некоторые стихиры из службы святой Ольге, написанной в XV в. Пахомием Логофетом, заставляют сделать предположение об их домонгольском происхождении. Например, см.: 10, кн. 2, 58, 440.

13) За период от Крещения Руси до Макариевских Соборов (1547, 1549 гг.) в месяцеслов Русской Церкви попадает память 68 святых, которым было установлено общецерковное и местное почитание (27, 3). Игумен Андроник (Трубачев) в приложениях к «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова) приводит хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви с необходимыми пояснениями (см. 10, кн. 2, 650-662).

14) Так, церковную канонизацию святых мучеников Бориса и Глеба поначалу было очень сложно установить из-за того, что высшая иерархия, то есть греки митрополиты «питали какие-то сомнения в святости новых чудотворцев», а в 1072 г. при перенесении их мощей «митрополит Георгий бе не верствуя, яко свята блаженная», и «нужна была твердая вера русских людей в своих новых святых, чтобы преодолеть все канонические сомнения и сопротивления греков, вообще не склонных поощрять религиозный национализм новокрещеного народа» (23, 40).

15) См. синаксарий в Неделю всех святых (22, л. 282 об. – 283 об.).

16) Канонизация святителя Макария состоялась на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 г. День его памяти – 12 января (по новому стилю).

17) Подробнее о личности инока Досифея см.: 5, 89 и 11, 72–74.

18) Расхождение в числе новопрославленных святых связано, вероятно, с памятью Соловецких подвижников Зосимы и Савватия: в одних источниках им положена общая память, в других же – в разные дни (см., например, 11, 107).

19) Заседания Собора проходили 1-2 февраля (11, 104–105; 13, июль, 226).

20) Хотя многие источники предписывают и этим святым праздновать «повсюду» (11, 107).

21) Заседание Собора проходило, вероятнее всего, в Успенском Соборе Московского Кремля 10 марта, в Неделю Торжества Православия (11, 108-109).

22) Список святых приводится по 11, 109-110 и 3, 107–108.

23) Полный список архиереев – участников Собора см.: 11, 106.

24) Подробнее см.: 21, 50.

25) Ср., например, 5, 70; 21, 50–55 и 24, 295-299.

26) Подробно о «Слове Похвальном всем русским святым» см.: 12, 282 и 24, 297–298.

27) Борис Александрович Тураев (1868–1920) – выдающийся русский востоковед, литургист и агиолог. Автор службы преподобномученику Афанасию Брестскому и большинства оригинальных песнопений службы Всем святым, в земле Российской просиявшим. По воспоминаниям митрополита Евлогия (Георгиевского), «святой человек, знавший богослужение лучше духовенства» (2, 131–132).

28) Будущий святитель Афанасий, епископ Ковровский, исповедник и песнописец (2 июля 1887 – 28 октября 1962), канонизованный Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г.

29) Начиная с 1/14 февраля 1918 г., все даты приведены по новому стилю.

30) Подробно о заседании третьей сессии Поместного Собора РПЦ 1917–1918 гг. и об установлении Праздника в честь Всех русских святых см.: 25, 45–47; 18, 5–7.

31) Была напечатана отдельная брошюра гражданской печати в «случайно найденной типографии и потому… в службе оказались некоторые опечатки» (подробнее см.: 18, 16).

32) 2 февраля 1920 г. иеромонах Афанасий возведен в сан архимандрита (17, 48, 294).

33) 10 июля 1921 г. была совершена хиротония архимандрита Афанасия во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Возглавлял хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский) (6, 18).

34) Полный список имен в труде святителя Афанасия «Синодик храма Всех святых, в земле Российской просиявших. О упокоении» (22, 327), которого мы, к сожалению, не смогли найти.

35) В 1988 г. Русская Церковь торжественно праздновала тысячелетие своего Крещения. Для этого события была составлена специальная служба «Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси и Всех святых, в земле Российской просиявших», которая в своем последовании содержит все главные песнопения вышерассмотренной службы (см. 26, 3–50). А недавно опубликованная «Служба новомученикам и исповедникам Российским» также заимствует некоторые песнопения из Службы русским святым (см.: 19, II-XVI).

36) Сергий (Голубцов), архиеп. Новгородский и Старорусский (1906-1982) – иконовед, иконописец. Сын профессора МДА А.П.Голубцова. Духовный сын преподобного Алексия (Соловьева) Зосимовского. С 1950 г. – в братии Троице-Сергиевой Лавры. С 1951 г. – преподаватель МДА (церковная археология, Ветхий Завет и древнееврейский язык). С 1955 г. – епископ, а с 1963 – архиепископ. С 1967 г. – на покое в Лавре, духовник братии (20, 727-728).

37) Синаксарий – собрание исторических сведений о празднике или о каком-либо святом. В Триодях эти синаксарии обыкновенно полагаются после 6-й песни праздничного канона (4, 600).

38) Например: 1) святость – дар Божий, и достижение ее возможно только на пути следования Христу ( Ин. 14: 6, 12, 23); 2) молитвами русских святых стоит и будет до скончания века стоять в истине наша Церковь; 3) мы имеем особое дерзновение, обращаясь к нашим святым, потому что они – наши сродники; 4) Русская Церковь явила миру все возможные степени святости (и мучеников, и святителей, и преподобных, и праведных, и юродивых ради Христа, и даже – равноапостолов); 5) известное нам число русских святых (см. молитву на литии) особенно впечатляет (а если этот список пополнить святыми, канонизированными Русской Церковью в 2000-2004 гг., то он станет еще пространнее!).

39) Особенно: чин литии, исполнение трех величаний, использование четырех избранных псалмов и пение кондака Успению Божией Матери на Литургии.

40) По крайней мере, в тех храмах, которые освящены в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, совершение такой службы минимум дважды в год кажется нам вполне естественным и литургически оправданным.

41) Все знаменитые своими гимнографическими шедеврами службы составлялись Церковью на протяжении нескольких веков (например, песнопения службы Рождеству Христову охватывают период с IV по IX вв.; подобное мы встретим у всех двунадесятых праздников). И именно в этом нам видится всеобщая любовь церковного народа к песнопениям этих богослужений.

Источники и литература:

1) Библия.

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. – М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2001.

3) Голубинский Е.Е., проф. История канонизации святых в Русской Церкви, 2-е изд. – М., 1903.

4) Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. – М.: Издательский Отдел Московского Патриархата, 1993.

5) Евгений (Болховитинов), митроп. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. – М.: Русский Двор, Свято- Троицкая Сергиева Лавра, 1995.

6) Житие святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника и песнописца. – М.: Отчий Дом, 2000.

7) Катышев Г.И. Петушки обетованные. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2002.

9) Ляшевский С., прот. История христианства в земле Русской с I по ХI век. – М.: Фаир-Пресс, 2002.

10) Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.

11) Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002.

12) Макарий (Веретенников), иг. Митрополит Московский Макарий и церковно-литературная деятельность его времени//Тысячелетие Крещения Руси: Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11-18 мая 1987 г. – М., 1989.

13) Минея. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-2003.

14) Минея-июнь. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 1996.

15) Миролюбов Г., доц. Древний Херсонес и Русская Церковь//Журнал Московской Патриархии, 1952, № 2. С. 51–57.

16) П.Л. Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим//Журнал Московской Патриархии, 1946, № 9. С. 86–87.

17) Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.

18) Служба Всем святым, в земле Русской просиявшим (празднование 15, 16, 17 июля). – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1995.

19) Служба новомученикам и исповедникам Российским//Московские Епархиальные Ведомости, 2002, № 5–6 (на вкладке).

20) Собрание писем святителя Афанасия. – М.: Правило веры, 2001.

21) Спасский И. Первая служба Всем Русским святым и ее автор//Журнал Московской Патриархии, 1949, № 8. С. 50–55.

22) Триодь Цветная. – М.: Издание Московской Патриархии, 1992.

23) Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.: Московский рабочий, 1990.

24) Феофилакт (Моисеев), игум. «Слово похвальное Всем Русским Святым» – памятник церковной литературы ХVI века//Тысячелетие Крещения Руси: Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11–18 мая 1987. – М., 1989.

25) Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917–1997. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997.

26) Чинопоследования праздника Крещения Руси. – М.: Издание Московской Патриархии, 1988.

27) Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Канонизация святых в Русской Православной Церкви//XII Международные Рождественские Образовательные чтения «Подвиг новомучеников и исповедников Российских и духовное возрождение Отечества». – Москва, 25 января 2004. – М., 2004.

Второе воскресенье по Пятидесятнице – это «Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших». Церковь прославляет сонм праведников и мучеников, как прославленных, так и ведомых одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси.

Неделя Всех святых – история праздника

Начиная с XVI столетия в нашей Церкви существовало празднование памяти «Всех святых новых Чудотворцев Российских». Совершалось оно 17 июля (по ст. ст.), т. е. на третий день памяти Крестителя Руси – св. князя Владимира. Традиционным автором службы считается инок Григорий из Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря (он составил ее текст, очевидно, в середине XVI в.). Известно два ее издания под названием «Служба всем российским чудотворцам» (Гродно и Супрасль, в одном и том же 1786 г.).

Но в центральной России этот праздник по каким-то причинам не получил распространения, был фактически забыт и не вошел в печатные Месяцесловы, а его текст не был издан.

Очевидно, испытания, посылаемые Богом могущественной стране и государственной Церкви, многим казались преодолимыми своими силами. Лишь катастрофа 1917 г. заставила всерьез обратиться к помощи Свыше.

Знаменательно, что инициатором воссоздания праздника выступил гениальный историк-востоковед проф. Петроградского университета (ныне СПбГУ) акад. Борис Александрович Тураев (†1920), сотрудник Богослужебного отдела Священного Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. В своем докладе он особо отметил то обстоятельство, что «составленная в Великороссии служба нашла себе особенное распространение на периферии Русской Церкви, на западной ее окраине и даже за пределами ее в то время разделения России, когда особенно остро чувствовалась потеря национального и политического единства. <…> В наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов Святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, – представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братиям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха».

Священный Собор в заседании 13/26 августа 1918 г., в день именин Святейшего Патриарха Тихона, заслушал доклад Б. Тураева и, обсудив его, принял следующее постановление:

- «Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских.

- Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста».

Собор предполагал, что этот праздник, имеющий для нас особое значение, должен стать как бы храмовым для всех православных церквей на Руси.

Таким образом, не случайно, что восстановлен (а фактически введен заново) этот праздник был в начале периода самых жестоких преследований христианства за всю его девятнадцативековую историю. Характерно, что и содержание его, как предлагал Б. Тураев, стало более универсальным: это уже не просто чествование русских святых, а торжество всей Святой Руси, не триумфальное, но покаянное, заставляющее нас оценить свое прошлое и извлечь из него уроки для созидания Церкви в новых условиях.

Составителями текстов службы стали сам Б. Тураев, член Собора и сотрудник его Богослужебной комиссии, и иером. Афанасий (Сахаров) (впоследствии епископ Ковровский, †1962; ныне причислен к лику святых как исповедник, память 15/28 октября). Первоначальный вариант службы был издан отдельной брошюрой в том же 1918 г. Позднее текст дополнялся; в работе принимали участие также митр. Сергий (Страгородский) (ему принадлежит тропарь), свящ. Сергий Дурылин и другие.

Первым храмом в честь Всех российских святых стала домовая церковь Петроградского университета. Ее настоятелем с 1920 до закрытия в 1924 году был священник Владимир Лозина-Лозинский, расстрелянный в 1937 году.

Читайте также – Молитва всем Святым, в земле Российской просиявшим

После прекращения прямых гонений на Церковь в 40-е годы XX в. текст службы был напечатан с цензурными искажениями, уничтожавшими все указания на новомучеников (по заданию советских властей эту «правку» ревностно выполнил инспектор ЛДА проф. Л. Н. Парийский). Лишь в 1995 г. была напечатана отдельной книгой «Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим». Хотя этот праздник фактически продолжает тему последнего торжества Цветной Триоди («Всех святых»), но дополнять эту греческую в своей основе книгу не стали. В 2002 г. текст службы Всем российским святым включили в Майскую Минею (ч. 3).

Молитвы к Неделе Всех святых

Тропарь русских святых

глас 8

Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния,/ земля Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия./ Тех молитвами в мире глубоце// Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Ин тропарь Всех русских святых

глас 4

Иерусалима Вышняго гражданы,/ от земли нашея возсиявшия/ и Богу во всяцем чину/ и всяким подвигом угодившия,/ приидите, воспоим, вернии:/ о всеблаженнии земли Российския заступницы,/ молитеся ко Господу,/ да помилует сию от гнева Своего,/ исцеляя сокрушение ея,/ и верныя люди Своя утешит.

Кондак Всех русских святых

глас 6

Предстателие страны нашей неусыпныя,/ ходатаи о нас ко Творцу непрестаннии,/ не презрите молений наших,/ но, предваряюще на помощь, яко сродницы наши,/ ускорите на молитву/ и потщитеся на умоление,/ предстательствующе присно о чтущих вас.

Кондак русских святых

глас 3

Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших, предстоит в Церкви/ и невидимо за ны молится Богу./ Ангели с ним славословят,/ и вси святии Церкве Христовы ему спразднуют,/ о нас бо молят вси купно// Превечнаго Бога.

Проповеди на Неделю Всех святых

Митрополит Сурожский Антоний

Митрополит Сурожский Антоний

В бесконечном богатстве личности Всечеловека Христа каждый народ выделил черты святости, которые ближе его сердцу, которые более понятны, которые для него более осуществимы. Сегодня из всего дивного многообразия святости, всего богатства земных и небесных человеческих возможностей мы празднуем память всех святых, в земли Российской просиявших: людей, которые нам по крови близки, жизнь которых переплелась с самыми решающими событиями нашей истории, людей, которые являются славой нашей земли, богатым, прекрасным плодом сеяния Христова, как о них говорится в праздничном тропаре.

В этом сонме русских святых, мне кажется, можно выделить три черты как характерные свойства русской святости: не в том смысле, что они отсутствовали у других народов, а в том смысле, что эти именно свойства были восприняты и возлюблены в нашей родной земле.

Первая — бесконечное терпение Господне.

Святой апостол Петр говорит, что Бог не медлит Своим судом, а терпит; Он ждет, потому что Он любит, а любовь всему верит, на все надеется, всего ожидает и никогда не перестает.

И вот это свойство Христовой терпеливой, бесконечно ожидающей любви, которое так дорого Ему обходится, — потому что терпение означает готовность продолжать выносить, пока не осуществлена воля Божия, ужас и безобразие и страшные картины земли, — это терпение Господне находит свое выражение и в наших святых: не только изумительной выносливостью и выдержкой в подвиге, но и такой открытостью сердца, которое никогда не отчаивается о судьбе грешника, такой открытостью сердца, которое каждого принимает, которое готово последствия этой терпеливой любви нести на себе не только подвигом, но и страданием, и гонением, не отворачиваясь от гонителя, не отрекаясь от него, не выбрасывая из своей любви, но с готовностью, как говорит апостол Павел, погибнуть даже в вечности, только бы спаслись те, которым нужно спасение.

Другое свойство, которое поразило в Христе русский народ, это величие Христовой униженности. Все языческие народы искали в своих богах образ того, чем мечтали сами быть — лично, каждый человек, и вместе, весь данный народ: они выделяли славу, выделяли власть, могущество, доброту, справедливость. И даже те боги древности, которые погибали ради народа, погибали героической смертью и восставали немедленно в славе.

Но явление Божие во Христе — иное; выдумать Его было нельзя, невозможно, ибо таким никто Бога не мог бы себе представить: Бога, Который делается униженным, побежденным; Бога, Которого народ окружает насмешкой и презрением, прибив ко кресту, издеваясь над Ним… Таким Бог мог явить Себя Сам, но выдумать Его таким человек не только не мог, но и не захотел бы, особенно если помнить слова этого Бога о том, что Он дает пример, чтобы мы были таковыми, каков Он был.

И вот этот образ униженного Христа, этот образ Бога пораженного, Бога побежденного, Бога, Который так велик, что Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во всей славе и величии Своего смирения, русский народ возлюбил, и теперь любит, и теперь осуществляет.

И третья черта, которую мне хочется отметить, которая мне кажется общей всем русским святым, это то, что на протяжении всей русской истории святость совпадает с явлением и проявлением любви.

Типы святости чередовались на нашей земле: были отшельники и были монахи, живущие в городах; были князья и были епископы; были миряне и подвижники всякого рода — не забывая и юродивых.

Но все они появлялись не случайно, а в тот момент русской истории, когда в том или другом образе подвига можно было яснее явить любовь свою к Богу и любовь свою к людям. И это — одна из радостей нашей трагической и часто темной и страшной истории: что во все ее эпохи — были ли они светлые или мрачные — красной нитью, золотым узором бежала эта струя Божественной любви, и что где приумножался грех, там переизбыточествовала благодать, и где возрастала человеческая жестокость, там проявлялось новое свидетельство Божией любви, загоревшейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости человеческой.

Наши святые — нам родные и близкие; но если мы задумаемся над собою, то можем ли мы сказать, что эти черты являются вожделением, мечтой наших душ, жаждущих вечной жизни? Не ищем ли мы обеспеченности — а не уязвимости, силы — а не пораженности, славы — а не унижения? Является ли наша жизнь во всех или хотя бы в основных ее проявлениях любовью, воплощенной в человеке? Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем несокрушимое терпение, эту смиренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, эту способность никого не отвергать, а, по слову Христову, благословлять всякого, любовью сиять на доброго и на злого, проявлять ту любовь, о которой апостол Павел нам говорит?

Читайте также – Православный скит всех святых, в земле Российской просиявших, в Мурмелоне (Франция)

А если не находим, то мы — вне потока русской святости, вне пути Христова в русской душе и в русской истории. Тогда мы осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать! И если мы хотим, чтобы зазвенели все струны наших душ человеческих, чтобы зажило в нас и запело все, что может жить и петь песнь Господню, хотя бы и на земле чужой, то мы должны приобщиться именно этим свойствам русской святости, русской святой души, и тогда мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне продолжают свой путь спасения земли Русской — кровью и не угасающей любовью. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Архимандрит Алипий (Воронов)

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память Всех русских святых. Господь возлюбил, благословил русскую землю тем, что даровал на этой благословенной земле много святых из среды русских людей. Нигде нет столько святых, как на русской земле; и Божия Матерь также возлюбила русскую землю и русский народ, даровав на этой земле множество чудотворных икон для утешения страждущего русского народа. К нам в Россию приезжает много иностранных гостей – дипломатические и духовные делегации, все они в один голос говорят, что нигде нет такой Церкви и такого благолепия в ней, как в России. Всем нравятся наши храмы.

Есть много людей, которые в заблуждении говорят, что святые были слишком самолюбивы, они уходили из мира в леса, пустыни, потому что не любили людей. Это явная клевета на святых. Как раз наоборот – они уходили из мира, оставляли все свое вещественное богатство бедным для того, чтобы помочь братьям по вере. Чем они могли помочь своим братьям, живя среди суеты мирской, не имея Святого Духа? Цель нашей жизни – стяжать Святого Духа. В ком пребывает Святой Дух, тому все возможно. Где-либо в лесу, пустыне, безмолвии постом и молитвой они побеждали свою плоть, а следовательно и диавола, который действует через нашу плоть. В уединении и борьбе святые подвижники стяжали Святого Духа и были сильны, имея великое дерзновение к Богу, и своей дерзновенной молитвой они помогали своим братьям, живущим в миру. Многие из них, уже стяжавшие Святого Духа, приходили в мир, к князьям, которые угнетали народ, и испрашивали у этих князей послабления и милосердия к народу.

Они не только просили, но и требовали, так как были сильны Святым Духом, и князья слушали их и исполняли их требования во славу Божию и для своего спасения.

Например, преподобный Сергий Радонежский много оказал помощи угнетаемому народу своим ходатайством перед князьями. Всем известно, что его братия, жившая после него в Троице-Сергиевой лавре, оказала Отечеству великую помощь в Смутное время в 1612 году своими молитвами, своим мужеством, пожертвованием и воззваниями к народу на борьбу с поляками.

Святой князь Александр Невский во время татарского ига много раз путешествовал в Орду и своею кротостью и смирением умилостивлял, смягчал татарского хана и испрашивал милости для своего народа. Благодаря его ходатайству татары не вмешивались в дела православной веры, не заставляли русский народ поклоняться идолам.

Святой Стефан Пермский много потерпел от язычников, но они, видя его незлобие, кротость и большое терпение, раскаивались в своих заблуждениях и обращались к православной вере.

Святой Серафим Саровский, сильный Святым Духом, сколько оказал помощи страждущим, скорбящим, заблудшим – этого невозможно перечесть.

Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. Кто читал их житие, тот знает, сколько они потрудились для Отечества, воздвигнув Киево-Печерскую лавру, в которой страждущие люди получали столько утешения от святых подвижников, учеников Антония и Феодосия.

Святой равноапостольный князь Владимир, обратившись от языческого заблуждения к православной вере, стал совсем другим человеком: кротким, милосердным – и весь русский народ через святое крещение обратил к истине.

Вообще, невозможно перечислить всех заслуг святых русских людей перед своим Отечеством и народом. Много они проявили любви к своим братьям своею сильною молитвою, и словом, и делом. По пророчествам из Священного Писания, нас ожидает страшный гнев Божий, ужасное наказание за наши беззакония. Помолимся русским святым, которые теперь еще более прославлены у Господа на небе, чтобы своими молитвами они отвратили от нас праведный гнев Божий. Помолимся им в день памяти их, и Господь послушает их, потому что они угодили Ему своим ангельским житием. По их молитвам Господь, хотя на время, продлит наше благополучие. Аминь.

12 июня 2004 года

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, после литургии в храме святого князя Игоря Черниговского в Переделкине 17 июня 2012 года.

Епископ Василий (Родзянко). Слово на праздник Всех святых, в земле Российской просиявших

Вы прочитали статью Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших. Читайте также:

- День всех святых, в земле Российской просиявших. Вся История Церкви — это история гонений

- Святые земли Российской — неожиданные судьбы

- Святые земли русской

- Что мы знаем о русских святых? (ВИКТОРИНА)

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

В первое воскресенье после дня Пятидесятницы совершается празднество всем святым угодникам Божиим, вписанным в святцы и не вписанным.

Содержание:

- Неделя Всех святых. История

- Тропарь, кондак и канон празднику

- Неделя Всех святых. Иконы

- Храмы в честь Всех святых на Руси

- Старообрядческие и единоверческие храмы в честь Всех святых

- Народные традиции в Неделю Всех святых

Неделя Всех святых. История

Как писал апостол Павел, «одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (I Кор. 12. 8-11). Таким образом, согласно словам апостола, Церковь почитает самых разных людей, получивших бесценный дар Святого Духа через свою жизнь или через свою смерть. Сколько всего святых в христианстве — неизвестно. Мы не узнаем обо всех мучениках первых веков христианской церкви, сокрытыми от нас останутся имена подвижников и иноков, живших в удалении от мира и так горячо молившихся за мир, что их молитвами мир стоит до сих пор, также не знаем имен тех, кто погиб за веру в прошлом веке. Церковная канонизация, определяя прославление святого в обществе людей, не определяет прославление святого у Бога: для судьбы человека неважно, прославлен ли он Церковью, ведь это лишь признание факта, официальное благословение на всенародное почитание.

Святые почитались с самых ранних веков христианства. Вначале это были апостолы, затем мученики, принявшие смерть, но не отрекшиеся от своей веры. За ними последовало почитание выдающихся церковных деятелей, святителей, подвижников. С укреплением христианства на Руси начали чтить благоверных правителей и правительниц и преподобных иноков. Также мы чтим защитников древлего благочестия, которые не приняли реформы патриарха Никона и остались верны православной вере, принятой Русью во времена князя Владимира. Совсем недавно, в прошлом столетии, жили те, кого мы сейчас почитаем как священномучеников и мучеников, пострадавших от безбожной советской власти. Если обратиться к истории христианской Церкви, мы видим, что во все времена являлись миру святые, угодившие Богу. Праздник Всех святых известен с конца IV — начала V веков. Существует проповедь Иоанна Златоуста на память «всех святых, по всему миру пострадавших», в которой уже указывается день празднования, аналогичный существующему в настоящее время. Среди песнопений Ефрема Сирина есть упоминание о праздновании в честь всех святых 13 мая. Сирийский Лекционарий указывает пятницу после Пасхи как день празднования всех святых. Иерусалимская соборная практика V-VII веков, реконструированная по грузинскому переводу Лекционария, содержала праздники в честь всех мучеников (22 января) и в честь «всех апостолов и всех святых, принявших их учение» (16 апреля). Студийский, а затем и Иерусалимский Типиконы окончательно помещают праздник в честь Всех святых на первую неделю (воскресение) после Пятидесятницы. Такая последовательность праздников обнаруживает их логическую связь: святые просияли хоть и в разное время и различными подвигами, но по благодати единого Святого Духа, излившегося на Церковь в день Пятидесятницы.

Тропарь, кондак и канон празднику

Тропарь, глас 4

Иже во всем мире мученик Твоих Господи, яко багряницею и виссом кровьми их, Церкви Твоя украсившиеся. Теми вопиет Ти Христе Боже: людем Твоим щедроты Твоя низпосли, и мир граду Твоему даруй, и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2

Яко начатки естества, Содетелю твари, вселенная приносит Ти Господи, богоносныя мученики. Тех молитвами в мире глубоце, Церковь Свою и жительство Свое Богородицы ради соблюди, едине Многомилостиве.

Библиотека Русской веры

Канон в неделю Всех святых →

Читать онлайн

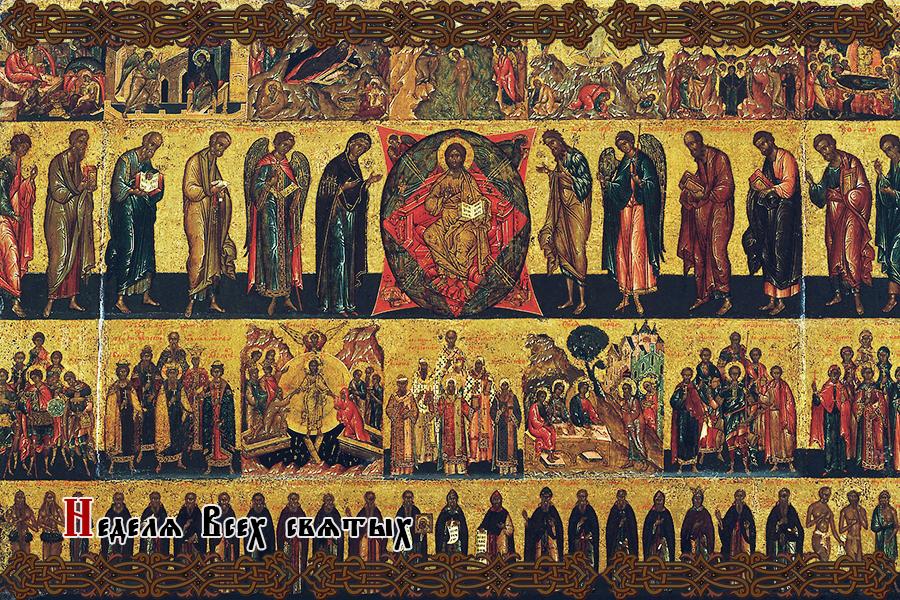

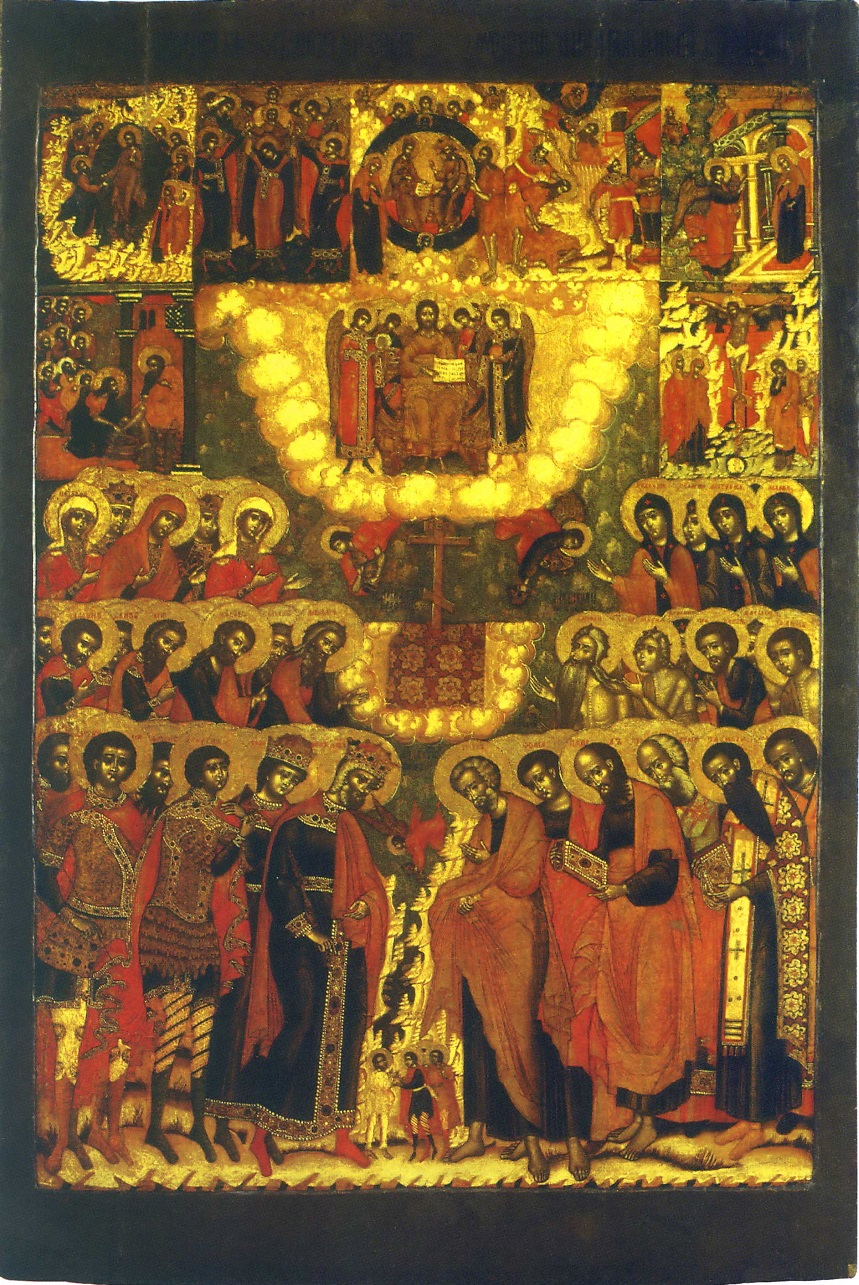

Неделя Всех святых. Иконы

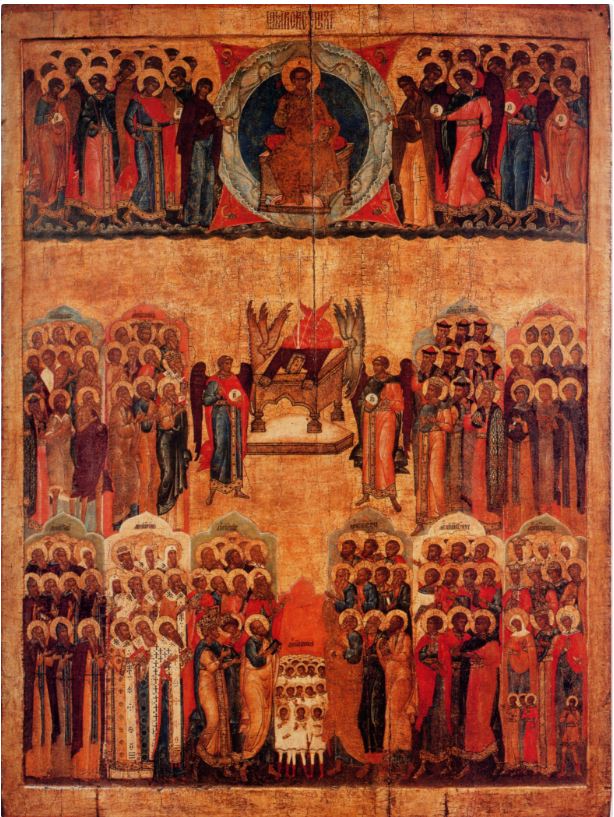

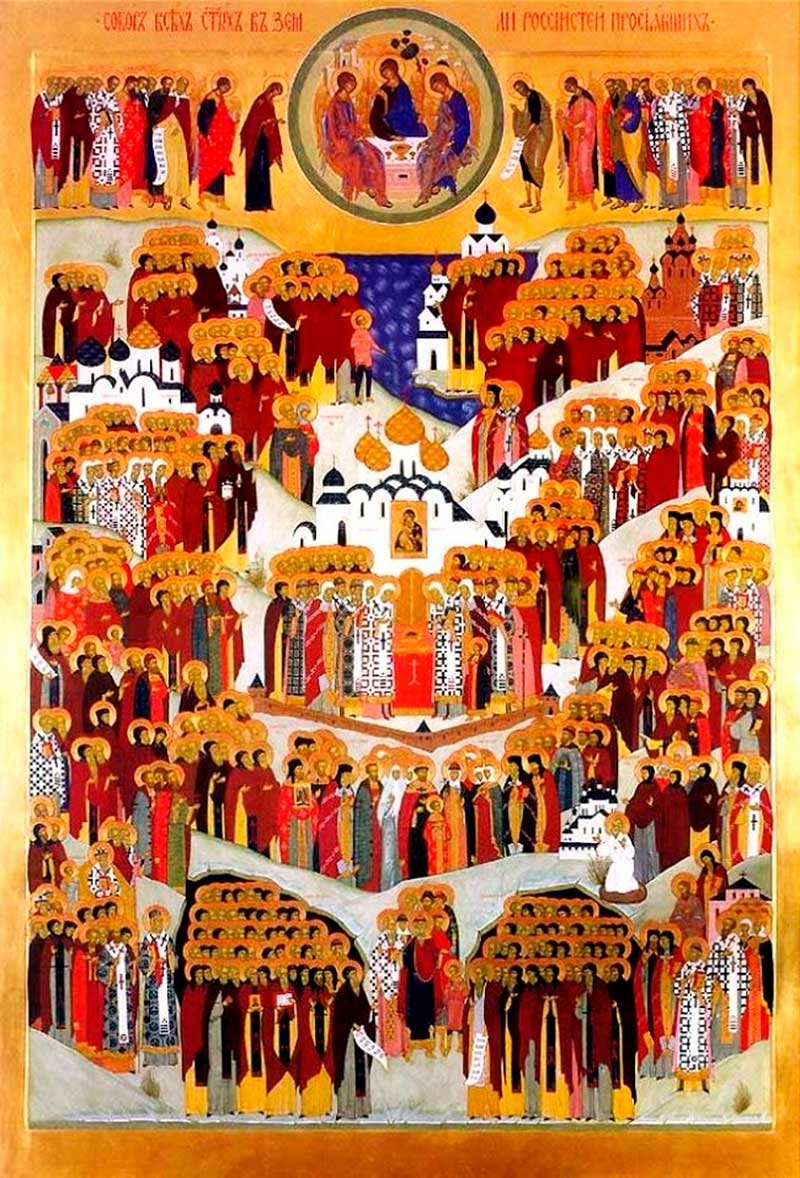

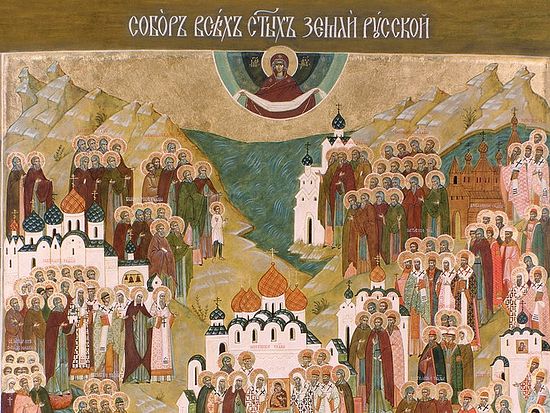

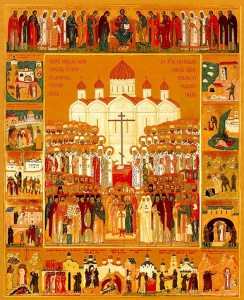

Сюжет изображения Всех святых образовался из сцены Страшного суда и представляет торжество всех праведников в Раю. Самый ранний дошедший пример изображения этого сюжета — сакраментарий Х века (Геттингенская университетская библиотека), где изображены ряды святых и ангелов, поклоняющихся Агнцу (расположен по центру). Святые изображаются вокруг коленопреклоненными, часто они протягивают в сторону Агнца свои венцы. На Западе к XIV веку эта трактовка сюжета была вытеснена другим иконографическим типом: место Агнца заняла Троица или Бог Отец. Вокруг находятся ангелы и Богородица (на престоле рядом с Богом). Таковы иллюстрации к «Граду Божьему» Августина и другие книжные иллюстрации.

В иконописи наиболее распространенный вариант иконографии следующий: большая часть иконы — двойная сфера, по центру которой находится Исус Христос. По его сторонам Пресвятая Богородица и Иоанн Креститель. Во второй, внешней сфере — святые, представленные по ликам святости. Более редок вариант с изображением святых в арочных проемах, размещенных несколькими рядами в нижней части композиции. «Вокруг сфер обычно изображаются ангелы, евангелисты или символы евангелистов. На фоне вне сфер часто встречаются фигуры пророков Соломона и Даниила или Исайи и Иезекииля. (…) Образ Рая в нижней части иконы традиционен — на фоне зеленых кущ представлены три праотца — Авраам, Исаак, Иаков (Лоно Авраамово) и благоразумный разбойник. К этому сюжету близка икона «Шестоднев», которая включает семь праздничных сюжетов, в соответствии с традиционным литургическим посвящением семи дней недели. Последний, седьмой день, был днем отдыха, днем, когда Бог «почил… от всех дел своих» (Быт II, 2). «Он понимался как прообраз покоя, блаженного отдохновения, воссоединения праведных с Богом, которое должно было наступить по истечении исторического времени. В соответствии с подобными толкованиями, последняя композиция «Седмицы» — «Суббота всех святых» в иконах XVI-XVII века представляла собой образ блаженного покоя праведных, ожидающих второго пришествия».

Икона «Шестоднев» Дионисия является двухчастной композицией. Вверху шесть клейм праздников, расположенных в два ряда. Еммануил в славе с предстоящими помещен посредине над двумя нижними рядами. Внизу в продолговатых клеймах с закругленным верхом представлены десять «ликов праведных». Праведники, «убелившийся паче снега человеческий род», предстоят изображенному вверху Еммануилу в славе, окруженному небожителями — Богородицей, Предотечей и собором архангелов, тоже в белых одеждах. Нижние клейма с праведниками расположены в два ряда (по пяти клейм слева и справа). Порядок распределения клейм:

- «Неделя» — Воскресение в виде Сошествия во ад;

- Понедельник — Собор архангелов;

- Вторник — Собор Иоанна Предтечи;

- Среда — Благовещение;

- Четверг — Умовение ног;

- Пятница — Распятие;

- Суббота всех святых (продолговатые с закругленными верхами клейма): слева — блаженные, двенадцать апостолов, преподобные, святители, пророки; справа, в таких же клеймах — врачи-безмездники, преподобные жены, апостолы из чина семидесяти, мученики, мученицы.

На иконе «Неделя всех святых» начала XVII века в центре изображен Престол в окружении трех шестикрылых серафимов желтого, красного и голубовато-зеленого цветов. У подножия архангелы Михаил и Гавриил с зерцалами в руках. По сторонам, в два яруса, расположены лики святых. В верхнем ярусе Спас Эммануил на Престоле в окружении Небесных Сил. Ему предстоят Пресвятая Дева и Иоанн Предотеча. Христос облачен в белый хитон и охряной гиматий.

Храмы в честь Всех святых на Руси

В честь Всех святых была освящена церковь Успенского Зилантова монастыря. Изначально монастырь был посвящен двум праздникам — Успения Божией Матери и Всех Святых. С самого основания обители (1552 год) и стояли в ней две деревянные церкви. «А в монастыре церковь Успения Пречистой Богородицы да теплая церковь Всех Святых, а постановления все строения с государевой казны», — указывалось в Писцовой книге 1566 года, этом самом первом в истории описания Зилантова монастыря. В 1681 году теплая церковь была построена в камне. Позднее храм неоднократно перестраивался. В 1895 году Всехсвятская церковь была полностью разобрана и к 1898 году возведена заново по проекту архитектора Ф.Н. Малиновского.

Старообрядческие и единоверческие храмы в честь Всех святых

В честь Всех святых в 1890 году был освящен храм в г. Боровске Калужской области. Храм был построен по инициативе Всехсвятской старообрядческой общины города Боровска. Большую часть суммы на строительство храма внес Московский купец 2-й гильдии В.И. Санин, имевший собственное химическое производство на юге Малоярославецкого уезда Калужской губернии. С самого открытия и до 1924 года (до смерти) настоятелем храма был о. Карп. При церкви им был организован женский хор, что было нетипично для старообрядческих храмов. В 1928 году храм Всех Святых был закрыт. Его помещение использовалось в качестве местного дома культуры. Ныне здесь располагается отдел районного Дома культуры — Центр искусств.

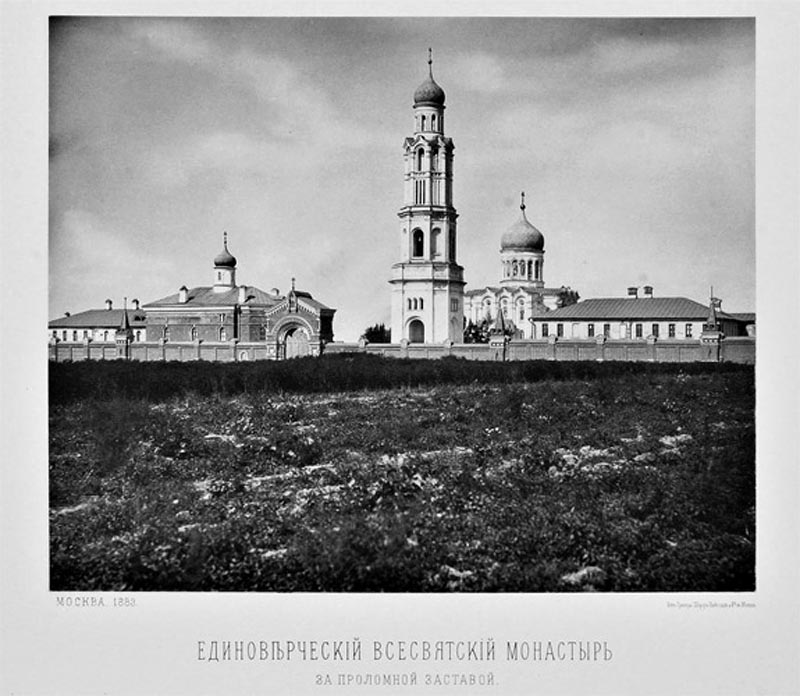

В Москве существовал единоверческий Всехсвятский монастырь. Основан в 1862 году при Новоблагословеном кладбище. Располагался на Владимирской дороге, в одном километре к северу от старообрядческого Рогожского поселка. Архитектор монастырского собора Всех Святых и колокольни (1840-1843 гг.) — П.П. Буренин (1810 г.-?). В 1922 году монастырь закрыт, впоследствии его территория включена в состав завода «Серп и Молот», храмы разрушены в 1934 году. Единственное сохранившееся здание — заложенная в 1873 году Никольская церковь с верхним Покровским приделом (Шоссе Энтузиастов, д. 7). Находится на пересечении Третьего транспортного кольца и Шоссе Энтузиастов. Никольская церковь была приватизирована в начале 1990-х годов и используется как офисное здание.

В г. Шуя Ивановской области существовал Всехсвятский единоверческий женский монастырь 3-го класса. Он был образован из монашеской общины при единоверческой церкви Всех Святых (община при церкви образована в 1886 году) определением Синода от 05.05.1889 г. Комплекс архитектурных сооружений монастыря включал Успенский собор (1901 год), Всехсвятскую церковь с колокольней (1871 год), трапезную, кельи, часовню, низкую ограду с башенками. Монастырские храмы закрыты в 1930 году. Необходимость уничтожения монастыря (в частности, для строительства Дворца культуры) в 1920-е годы регулярно обсуждалась в местной газете «Серп и молот». Успенский собор взорван в 1931 году. Всехсвятская церковь с колокольней, часовня, церковно-приходское училище разрушены в 1954-1955 гг. перед строительством многоквартирного дома. На месте монастырского кладбища построены пятиэтажные дома в 1990-е гг. Сохранились отдельные сооружения: одноэтажная монастырская баня (используется по назначению), двухэтажная краснокирпичная трапезная с крыльцом и декором в псевдорусском стиле (1888 год), фрагмент монастырской стены.

Народные традиции в Неделю Всех святых

В народе Неделя Всех святых называлась «русальной». В это время было принято провожать весну. Весну провожали накануне начала Петрова поста, вечером, а в черноземной Руси (например, в Елатомском уезде Тамбовской губернии) на другой день (и также вечером) совершали эти проводы в лицах: молодые крестьяне, женатые и неженатые, наряжались в торпища (большая холщовая простыня или мешочная дерюга в виде полога) и прятались около села во ржи, поджидая, когда выйдут сюда девушки и молодые женщины. Тогда во ржи где-нибудь раздавалось легкое хлопанье кнутов, которыми запаслись мужчины. Девушки испуганно вскрикивали: «Русалоцки… русалоцки», — и разбегались в разные стороны. Вдогонку за ними пускались наряженные. Женщины спрашивали: «Русалоцки, как лен?» (уродится). Ряженые же указывали на длину кнута: «Ох, умильные русалоцки, какой хороший!»