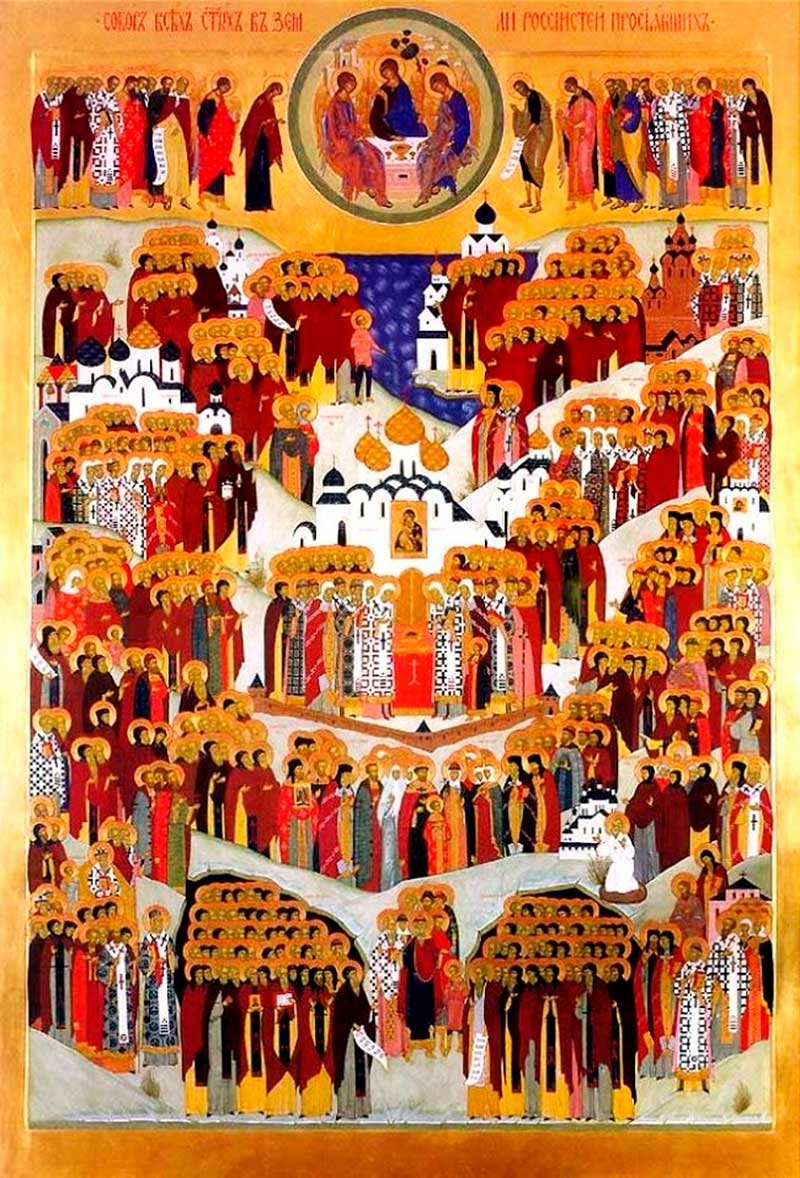

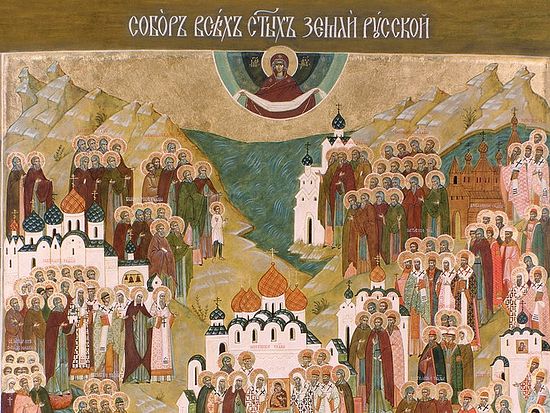

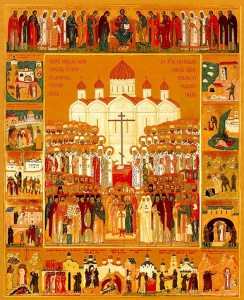

Всех Святых, в Земле Русской просиявших, Неделя – 2-е воскресенье после праздника Пятидесятницы, посвященное празднованию памяти всех русских святых.

Идея соборного празднования памяти рус. святых появилась в сер. XVI в., после прославления сонма рус. святых на Московских Соборах 1547 и 1549 гг. Первая служба в честь «новых российских чудотворцев» была составлена Григорием, иноком суздальского Спасо-Евфимиева мон-ря, и предназначалась для пения 17 июля; этот день стал первоначальной датой празднования Собора русских святых. Служба переписывалась в рукописях (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 385), но не вошла в печатные московские издания богослужебных книг XVI–XVII вв. С кон. XVIII в. она издавалась старообрядческими типографиями (Краков, Б. г.; Гродно, 1786, 1789; Супрасль, 1786, 1787; М., 1911). После XVII в. это празднование сохраняется только в старообрядческой среде и совершается в неделю (т. е. в воскресенье) после памяти прор. Илии (20 июля). Последование включает тропарь 3-го гласа: «Пречестная верста Богом возлюбленная, отцы преблаженнии», кондак 8-го гласа, на подобен «Яко начатки»: «Яко благочестия проповедники и нечестия обуздатели», канон 8-го гласа, ирмос: «Песнь возслем, людие», нач.: «Вси песньми духовными, иже постом просиявшая». По певч. рукописям с XVII в. известны распетые стихиры (славники) из этой службы. Набор из славников (обычно 6) устойчиво приводится в рукописях поморской традиции (Певческие книги. 2001).

Ок. 1643 г. иером. Мелетий Сириг, протосинкелл К-польского патриарха, по просьбе митр. Петра (Могилы) написал службу «преподобным отцам Киево-печерским и всем святым, в Малой России просиявшим», т. е. укр. аналог службы в честь Всех Русских святых. В кон. 40-х гг. XVII в. по образцу службы иером. Мелетия соловецкий иером. Сергий (Шелонин) написал службу «всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» (известна по единственной ркп. XVII в. – РНБ. Сол. 877/987). Несмотря на названия, службы иеромонахов Мелетия и Сергия посвящены не только преподобным, но и святым, прославленным в др. ликах; названия обусловлены тем, что обе службы составлены по образцу службы в честь Всех преподобных отцов в Сыропустную субботу (Панченко. 2004). Большого распространения в богослужебной практике последования, составленные иеромонахами Мелетием и Сергием, не получили.

Помимо гимнографических произведений, для службы рус. святых создавались четьи тексты. Так, инок Григорий Суздальский написал «Похвальное слово» в честь новых чудотворцев (Макарий, архим. 1997), иером. Сергий (Шелонин) – «Похвальное слово русским преподобным» (Панченко. 2003).

Совр. празднование Всех Святых, в земле Российской просиявших, было установлено по решению Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. На заседании 7 (20) авг. был заслушан доклад проф. Б.А. Тураева о праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев российских (Деяние 146 – Собор 1918. Деяния. Т. 10. С. 146–147). В докладе был сделан краткий обзор истории службы новым российским чудотворцам, приведены примеры подобных служб (ветхозаветным праотцам, преподобным афонским и др.) и предложено восстановить празднование памяти рус. святых в воскресный день после памяти Всех святых недели по примеру памяти афонских подвижников, отмечаемой на Св. Горе. Заслушав доклад, Собор определил восстановить празднование дня памяти всех рус. святых в 1-е воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование (основанное на последовании инока Григория, но исправленное и дополненное Высшим Церковным Управлением) напечатать в конце Цветной Триоди. Статьи были переданы в Редакционный отдел Собора и приняты с небольшими поправками 13 (26) авг. (Деяние 150 – Там же. С. 216-217). Дополнение и исправление службы было поручено Тураеву и иером. Афанасию (Сахарову) (впосл. епископ, священноисповедник). Служба была почти полностью переписана, из старой осталось лишь неск. песнопений. Первоначальный вариант службы издали брошюрой гражданской печати в Москве в 1918 г.; издание отличалось большим количеством опечаток. Священноисп. Афанасий редактировал службу в продолжение всей жизни. Следующее издание ее вышло в Москве в 1946 г. Окончательный текст службы, более полный по сравнению с текстом первых изданий, был выпущен в составе Миней, подготовленных Московской патриархией в 1978-1989 гг. (Минея. (МП). Май. Ч. 3. С. 308-387; см. также: Служба. 1995). Служба имеет много особенностей, обусловленных желанием священноисп. Афанасия выделить ее в круге праздников РПЦ; она включает избыточный гимнографический материал, что позволяет со всей полнотой совершать ее как в воскресный, так и в будний день. Нек-рые особенности составленной священноисп. Афанасием службы не вполне традиционны: поименное перечисление всех рус. святых на литии не имеет аналогов в древних службах (а после прославления сонма новомучеников на Архиерейском юбилейном Соборе 2000 г. стало практически неосуществимым), соединение 3 величаний, обращенных к Богу, Божией Матери и ко всем рус. святым, не находит соответствия в Типиконе.

Помещенное в Минее последование включает тропари 8-го гласа: «Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния» и 4-го гласа: «Иерусалима вышняго гражданы»; кондак 3-го гласа, на подобен «Дева днесь»: «Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших»; канон утрени 8-го гласа (ирмос: «В чермнем фараона с колесницами погрузил еси», нач.: «Вси в песнех духовных воспоим согласно»); малый молебный канон, составленный по подобию молебного канона Богородице 8-го гласа (ирмос: «Воду прошед яко сушу», нач.: «Многими содержими напастьми, к вам прибегаем»); более 10 самогласнов, 3 цикла подобнов, а также циклы стихир на литии, на вечерне и на елеопомазании в конце утрени, включающие подобны всех гласов. Паремии вечерни: Ис.49:8-15, Сир.44:1-14, Прем.3:1-9; Евангелие утрени: Мф.4:25-5:12; чтения литургии: прокимен из Пс.15, Кол.3:20-4:3 (или Евр.11:33-12), аллилуиарий со стихами Пс.43, Лк.12:32-40 (или Мф.4.25-5:12), причастен Пс.149:4; помимо прочего, в состав службы входят особые тропари на блаженнах.

Служба пользуется большой популярностью (хотя, как правило, нек-рые ее части – молебное пение накануне, ряд песнопений и др. – на практике сокращаются или опускаются), нек-рые ее тексты (напр., стихиры подобны «Земле русская») вошли в число наиболее известных и любимых в Русской Церкви.

Литература: Спасский И. Первая служба Всем Русским Святым и ее автор // ЖМП. 1949. № 8. С. 50–55; Служба Всем Святым, в земле Русской просиявшим. М., 1995; Макарий (Веретенников), архим. Эпоха новых чудотворцев: (Похвальное слово новым рус. святым инока Григория Суздальского) // АиО. 1997. № 2 (13). С. 128–144; Певческие книги выголексинского письма. XVIII – 1-я пол. XIX в. / Сост. Ф. В. Панченко. СПб., 2001. (Описание РО Б-ки РАН; Т. 9. Вып. 1); Казанцева Г. Е. Особенности церковнослав. языка службы «Всем святым, в Земле Русской просиявшим» свт. Афанасия (Сахарова) // ЕжБК, 2003. С. 377–380; Панченко О. В. Из археогр. разысканий в области соловецкой книжности: I. «Похвальное слово рус. преподобным» – соч. Сергия Шелонина: Вопрос атрибуции, датировка, характеристика авт. редакций) // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 547–592; он же. Из археогр. разысканий: II. «Канон всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» – соч. Сергия Шелонина // ТОДРЛ. 2004. Т. 56. С. 453–480.

А.А. Лукашевич

Статья из т. 9 «Православной энциклопедии». Москва, 2005 г.

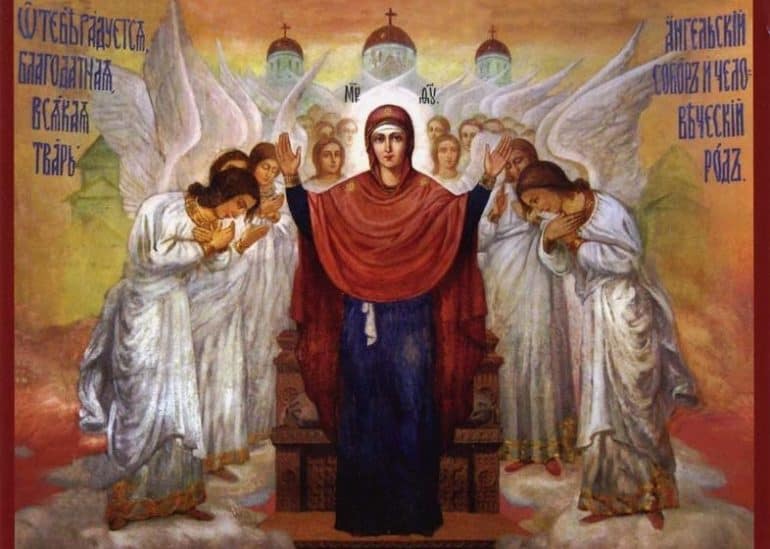

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память «всеблаженных и богомудрых угодников Божиих» – Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней (13, май, ч. 3, 308–352).

Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что «наши святые сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих «любовию их светлый праздник» (14, 495–496).

Впрочем, «в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути» (23, 27), и, внимательно всматриваясь в их подвиги и «взирая на кончину их жизни», стараемся, с помощью Божией, «подражать вере их» ( Евр. 13: 7), дабы Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.

От возникновения христианства до святительства митрополита Макария Московского (+1563)

История святости на Руси начинается, бесспорно, с проповеди святого апостола Андрея Первозванного (+ 62 или 70)1 1в пределах нынешнего нашего Отечества2, в будущей Приазово-Черноморской Руси (9, 42; подробнее см.: 8, 133–142 и 10, т. 1, 11-54). Апостол Андрей3 обратил в христианство наших прямых предков, сарматов и тавро-скифов (9, 307; подробнее см.: 10, т. 1, 54–140), положив начало Церквам, которые не прекратили своего существования до Крещения Руси (9, 152). Эти Церкви (Скифская, Херсонская, Готская, Сурожская и другие), входившие в состав Константинопольской митрополии (а позднее и Патриархии)4, и среди прочих народностей, принявших христианство, имели в своей ограде и славян (10, т. 1, 125–127). Крупнейшей из этих Церквей, явившейся по своей исторической преемственности и духовному воздействию праматерью Русской Церкви, была Церковь Херсонская.

Продолжателем дела апостола Андрея в Херсонесе стал священномученик Климент, апостол от 70-ти, ученик апостола Петра, третий епископ Римский. Будучи сосланным туда в 94 г.5 императором Траяном за обращение в христианство многих знатных римлян, святой Климент «нашел около 2 тысяч христиан среди многих общин и церквей Крыма как духовное наследие апостола Андрея» (9, 155–157; 15, 51). В Херсонесе святой Климент мученически скончался около 100 г.6 во время гонения того же Траяна (10, т. 1, 110; 15, 51).

Почитание священномученика Климента в Херсонесе в II-IX вв. (9, 158) перешло в Х в. и в Киевскую Русь. Его мощи, чудесно уцелев, хранились в храме святых апостолов в Херсонесе. В 886 г. они были перенесены святым Кириллом, просветителем славян, в Рим; часть же их осталась на месте и позднее, при Крещении Руси, была положена равноапостольным Владимиром в Десятинной церкви в Киеве, где в скором времени появился придел святого Климента (9, 155,158; 15, 51; 10, т. 2, 50-51).

Из всех святых Херсонской Церкви наибольшего внимания заслуживают прибывшие в Крым в IV в. для утверждения и распространения христианства епископы, известные как «седмочисленные святители Херсонские»: Василий (+ 309), Ефрем (+ ок. 318), Евгений (+ 311), Елпидий (+ 311), Агафодор (+ 311), Еферий (+ ок. 324) и Капитон (+ после 325). Память их Церковь празднует в один день – 7 марта. Это первая соборная память святых, просиявших в землях нашего Отечества, и поэтому день их памяти можно считать прообразом общей церковной памяти Всех русских святых, появившейся только в ХVI столетии.

Из вселенских святых, ныне особо чтимых Русской Церковью и связанных своими подвигами с Церковью Херсонской, следует упомянуть о следующих:

1) преподобномученик Амат7 (IV) – сармат, ученик преподобного Антония Великого и сподвижник Макария Великого;

2) святой мученик Василиск (+ 308) – скончался в местечке Команы в Абхазии;

3) священномученик Григорий, просветитель Великой Армении (+ 335);

4) равноапостольная Нина, просветительница Иверии (+ 335);

5) святитель Иоанн Златоуст (+ 407) – скончался в ссылке в Команах;

6) священномученик Мартин, папа Римский (+ 655) – скончался в ссылке в Херсонесе;

7) преподобный Максим Исповедник (+ 662) – скончался в ссылке в Мингрелии в Иверии;

9) преподобный Иосиф Песнописец (+ 883) – в 831-842 гг. был в ссылке в Херсонесе;

10) равноапостольные Мефодий (+ 885) и Кирилл (+ 869), учители славянских народов.

Все эти и многие другие святые8, просиявшие своими подвигами в землях нашего Отечества, почитались нашими предками сразу после принятия Русью христианства, поэтому и ныне в день памяти Всех русских святых наша Церковь молитвенно обращается и к ним, считая их своими святыми9.

Почти сразу же после Крещения Руси, в 988 г., новорожденная Церковь явила всему православному миру своих чад, прославившихся богоугодной жизнью, как своеобразный ответ на проповедь Евангелия на Руси10. Первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были сыновья князя Владимира – страстотерпцы Борис и Глеб, претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка в 1015 г. Всенародное почитание их, как бы «упреждая церковную канонизацию», началось сразу после их убиения (23, 40). Уже в 1020 г. были обретены их нетленные мощи и перенесены из Киева в Вышгород, где был в скором времени воздвигнут храм в их честь. После постройки храма возглавлявший в то время Русскую Церковь греческий Митрополит Иоанн I «с собором духовенства в присутствии великого князя (сына равноапостольного Владимира – Ярослава) и при стечении многочисленного народа торжественно освятил ее 24 июля, в день умерщвления Борисова, поставил в ней мощи новоявленных чудотворцев и установил ежегодно праздновать этот день в память их совокупно» (10, кн. 2, 54–55). Примерно в то же время, около 1020–1021 гг., тем же Митрополитом Иоанном I была написана служба мученикам Борису и Глебу, которая стала первым гимнографическим творением нашей отечественной церковной письменности (10, кн. 2, 58, 67; 23, 40).

Вторым святым, торжественно канонизированным Русской Церковью, стал преподобный Феодосий Киево-Печерский, скончавшийся в 1074 г. Уже в 1091 г. обретаются его мощи и переносятся в Успенскую церковь Печерского монастыря – начинается местное почитание святого. А в 1108 г., по просьбе великого князя Святополка, совершается его общецерковное прославление (23, 53).

Впрочем, еще до церковного прославления святых Бориса, Глеба и Феодосия на Руси особо чтили святых первомучеников Российских Феодора варяга и сына его Иоанна (+ 983), святую равноапостольную великую княгиню Ольгу (+ 969) и, немного позднее, святого крестителя Руси – великого князя Владимира (+ 1015).

О раннем почитании святых мучеников Феодора и Иоанна свидетельствует тот факт, что основанная в 989 г. и освященная в 996 г. известная Десятинная церковь11 была воздвигнута святым князем Владимиром именно на месте их убиения (10, кн. 2, 35; 23, 40). В Десятинную же церковь в 1007 г. были торжественно положены обретенные мощи княгини Ольги. Вероятно, что с того же времени12 было установлено праздновать память ее 11 июля – в день ее преставления; позднее была совершена и ее канонизация (10, кн. 2, 52–53).

Почитание равноапостольного князя Владимира в день его кончины, 15 июля, началось несомненно в первой четверти XI в., ибо похвальное «Слово» святителя Илариона в его честь, содержащее ряд молитвенных обращений к Владимиру, «естественно предполагает, что святость его была уже тогда признана Церковью» (10, кн. 2, 55). Общецерковное же почитание его, предположительно, началось вскоре после Невской битвы, одержанной над шведами в день памяти святого князя (23, 91). В том же XIII в., в некоторых рукописях, уже встречается служба святому Владимиру (10, кн. 2, 58 и 440).

Впоследствии, уже в XI–XII вв. Русская Церковь явила миру столько святых13, что, пожалуй, к середине XII в. могла бы праздновать их общую память. Однако, несмотря на последующее увеличение почитавшихся святых в XIII–XV вв., до начала XVI столетия о таком празднике в Русской Церкви не могло идти речи по следующим причинам:

1. До середины XV в. Русская Церковь была только одной из митрополий Церкви Константинопольской, что, естественно, затрудняло решение ряда местных церковных вопросов, как то, например, прославление того или иного святого и установление ему празднования во всей Русской Церкви14. Тем более предложение о ежегодном праздновании памяти Всех русских святых вряд ли бы нашло сочувствие у митрополитов-греков, возглавлявших Русскую Церковь до середины XIII в. А именно Киевским Митрополитам и принадлежало право торжественно устанавливать новые церковные праздники (23, 35).

2. Монголо-татарское иго, продолжавшееся на Руси около двух с половиной столетий, конечно же ставило перед нашей Церковью совсем иные задачи, далекие от творческого осознания русским народом основ национальной святости.

3. В самой Константинопольской Церкви праздник в честь Всех святых был установлен только в конце IX в.15 и в начале своего появления праздновался там с особой торжественностью. Русская же Церковь, воспринявшая после Крещения все основные праздники Церкви Константинопольской, также совершала и празднование в честь Всех святых, чего было вполне достаточно при наличии небольшого числа своих национальных святых: их память можно было совершить именно в этот день.

Некоторые изменения, впрочем, стали происходить после того, как в 1448 г. Русская Церковь стала автокефальной. Особое значение в историческом процессе установления дня памяти Всех русских святых принадлежит предстоятелям Новгородской кафедры Русской Церкви, многие из которых были прославлены позднее в святительском сане.

Великий Новгород, уже начиная со времени учреждения там архиерейской кафедры в 992 г., слыл крупнейшим центром духовного просвещения на Руси. Причем главной заботой новгородских владык (особенно начиная с XV в.) было собирание древних рукописей, преимущественно литургического плана, а также создание новых гимнографических памятников, посвященных сначала новгородским святым, а позднее и многим святым всей Русской земли (11, 31–33). Здесь особо следует выделить святителя Евфимия (+ 1458), святителя Иону (+ 1470) и святителя Геннадия (+ 1505).

Первый в 1439 г. установил празднование Новгородским святителям, а чуть позднее пригласил в Великий Новгород для составления служб и житий новоканонизированным святым известного духовного писателя того времени – афонского иеромонаха Пахомия Серба (Логофета), который трудился там и при святителе Ионе. И если главной заботой святителя Евфимия было прославление святых Новгородской земли, то его преемник, святитель Иона, прославлял уже «московских, киевских и восточных подвижников» и «при нем впервые на новгородской земле строится храм в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского» (11, 91–92).

Также и святитель Геннадий, благодаря которому была собрана воедино первая славянская рукописная Библия, «был почитателем русских святых, например, святителя Алексия» и «по его благословению были написаны жития преподобного Савватия Соловецкого и блаженного Михаила Клопского» (11, 90–91).

Впрочем, первое официальное церковное установление дня памяти Всех русских святых связано с именем другого новгородского святителя – Макария16, в 1542–1563 гг. возглавлявшего Русскую Православную Церковь.

От святительства митрополита Макария Московского (+1563) до Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

В 1528–1529 гг. племянник преподобного Иосифа Волоцкого, инок Досифей Топорков17, работая над исправлением Синайского Патерика, в составленном им послесловии сокрушался, что, хотя Русская земля и имеет немало святых мужей и жен, достойных не меньшего почитания и прославления, чем восточные святые первых веков христианства, однако они «нашим небрежениием презираема и писанию не предаваема, еже некая и мы сами свемы» (11, 74; 12, 275). Досифей совершал свой труд по благословению новгородского архиепископа Макария, с именем которого, главным образом, и связано устранение того «небрежения» по отношению к памяти русских святых, ощущавшееся многими чадами Русской Церкви в конце XV – начале XVI столетий.

Главной заслугой святителя Макария стал его многолетний, кропотливый и неустанный труд по собиранию и систематизации всего агиографического, гимнографического и гомилетического наследия Православной Руси, известного к тому времени. Более 12 лет, с 1529 по 1541 гг., святитель Макарий и его помощники работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие Макарьевские Четьи Минеи (11, 87–88; 12, 275–279). В этот сборник вошли жития многих русских святых, почитавшихся в разных уголках нашего государства, но не имевших общецерковного прославления. Выход в свет нового сборника, составленного по календарному принципу и содержащего жизнеописания многих русских подвижников благочестия, без сомнения, ускорил процесс подготовки первого в истории Русской Церкви прославления для повсеместного почитания целого сонма святых.

В 1547 и 1549 гг., став уже Первоиерархом Русской Церкви, святитель Макарий созывает в Москве Соборы, известные под именем Макарьевских, на которых решался только один вопрос: о прославлении русских святых. Во-первых, был решен вопрос о принципе канонизации на будущее время: установление памяти общечтимым святым отныне подлежало соборному суждению всей Церкви (11, 103). Но основным деянием Соборов стало торжественное прославление 30 (или 31) 18 новых общецерковных и 9 местночтимых святых (21, 50).

На Соборе 1547 г.19 были канонизированы:

1) святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси (+ 1461);

2) святитель Иоанн, архиепископ Новгородский (+ 1186);

3) преподобный Макарий Калязинский (+ 1483);

4) преподобный Пафнутий Боровский (+ 1477);

5) благоверный великий князь Александр Невский (+ 1263);

6) преподобный Никон Радонежский (+ 1426);

7) преподобный Павел Комельский, Обнорский (+ 1429);

9) преподобный Савва Сторожевский (+ 1406);

10-11) преподобные Зосима (+ 1478) и Савватий (+ 1435) Соловецкие;

12) преподобный Дионисий Глушицкий (+ 1437);

13) преподобный Александр Свирский (+ 1533).

Для местного почитания20 на Соборе были прославлены :

1) блаженный Максим, Христа ради юродивый, Московский (+ 1434);

2-4) благоверный князь Константин и чада его Михаил и Феодор, Муромские (+ 1129);

5-6) благоверные князья Петр и Феврония, Муромские (+ 1228);

7) святитель Арсений Тверской (+ 1409);

8-9) блаженные Прокопий (+ 1303) и Иоанн (+ 1494), Христа ради юродивые, Устюжские.

Собором же 1549 г., сведений о котором сохранилось гораздо меньше21, были, предположительно22, прославлены следующие святые:

1) святитель Нифонт, архиепископ Новгородский (+ 1156);

2-3) святители Новгородские Иона (+ 1470) и Евфимий (+ 1458);

4) святитель Иаков, епископ Ростовский (+ 1392);

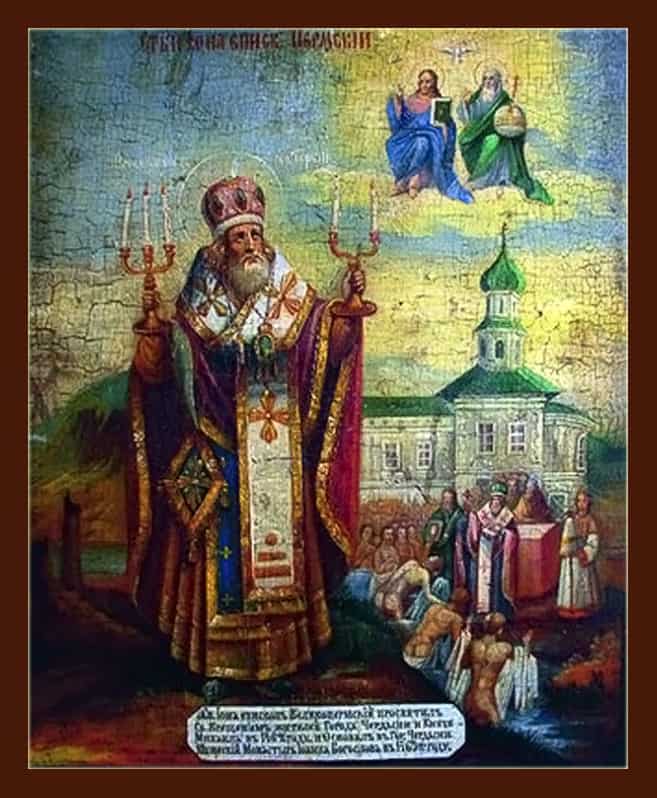

5) святитель Стефан Пермский (+ 1396);

6) благоверный князь Всеволод Псковский (+ 1138);

7) благоверный князь Михаил Тверской (+ 1318);

9-11) мученики Иоанн, Антоний и Евстафий Литовские (+ 1347);

12) преподобный Евфимий Суздальский (+ 1404);

13) преподобный Григорий Пельшемский (+ 1442);

14) преподобный Савва Вишерский (+ 1460);

15) преподобный Евфросин Псковский (+ 1481);

16) преподобный Ефрем Перекомский (+ 1492);

17) мученик Авраамий Болгарский (+ 1229);

18) святитель Арсений Сербский (+ 1266).

Наконец, главным деянием Соборов, помимо поименного прославления русских святых, стало установление дня общей памяти «новых чудотворцев Русских», которые вместе с уже почитавшимися ранее святыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, «молитвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее великого исторического делания»(21, 50). Участники Собора 1547 г.23 так сформулировали свое решение: «Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения» (11, 106).

Днем праздника сначала было установлено 17 июля, как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя Владимира (15 июля). Однако позднее дата празднования памяти Всех русских святых несколько раз менялась. Она совершалась и в первое воскресенье по Ильине дне, и в один из седмичных дней перед Неделей всех святых24.

В самое ближайшее время после Московских Макарьевских Соборов на Руси появилось «множество житий русским святым, или их новых редакций, служб, похвальных слов; начинают интенсивнее писаться иконы русским святым, строиться храмы в их честь, совершаются открытия мощей русских святых» (12, 279–289). Естественно, что установление праздника в честь всех русских святых потребовало и написания службы этого праздника. Эту нелегкую задачу выполнил инок Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорий, оставивший Русской Церкви «в общей сложности до 14 агиологических произведений как об отдельных святых, так и сводные работы обо всех русских святых» (21, 50–51,54).

О личности суздальского инока Григория сохранилось очень мало исторических сведений, причем весьма расходящихся друг с другом25. В современной церковно-научной литературе считается, что родился он около 1500 г., агиологическую деятельность в Спасо-Евфимиевом монастыре начал около 1540 г., а в 1550 г. написал «Службу Всем русским святым» и «Похвальное слово» им26 (21, 54; 24, 297).

Служба «новым чудотворцам» Российским явилась «новым фактором в русской литургической письменности» и «древнейшим протографом всех более поздних редакций вплоть до «Службы Всем святым, в земле Российской просиявшим», составленной на Соборе 1917–1918 гг. и напечатанной Московской Патриархией в 1946 г. с необходимыми изменениями и дополнениями» (11, 228–229; 21, 54).

Списки службы и похвального слова Всем русским святым получили широкое распространение уже в XVI в. Однако в печатном виде опубликованы они были впервые только лишь в первой половине XVIII в. (24, 296). Вообще же, после большого духовного подъема в русском обществе, вызванного Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI в. праздник Всех русских святых стал забываться и праздноваться только в отдельных уголках России. Эта печальная тенденция в XVII в. стала усиливаться, и в итоге на протяжении Синодального периода почитание праздника Всех русских святых в Русской Церкви было окончательно предано забвению и сохранялось только у старообрядцев (21, 50; 24, 296).

Для выяснения причин такого исторического нонсенса, вероятно, требуется специальное историко-богословское исследование.

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

События восстановления празднования дня памяти Всех русских святых исторически совпали с восстановлением Патриаршества в Русской Церкви.

В предсоборный период у Святейшего Синода не было намерения возобновить празднование, появившееся в далеком XVI в. 20 июля 1908 г. крестьянин Судогодского уезда Владимирской губернии Николай Осипович Газукин направил в Святейший Синод ходатайство об установлении ежегодного празднования «Всем святым Российским, с начала Руси прославленным» с просьбой «почтить этот день особо составленною церковною службою». Прошение вскоре было отклонено синодальным определением на том основании, что существующий праздник Всех святых включает в себя и память святых русских (2, 427).

Тем не менее на Поместном Соборе Русской Церкви 1917–1918 гг. праздник был восстановлен. Заслуга восстановления и последующего почитания дня памяти Всех русских святых главным образом принадлежит профессору Петроградского университета Борису Александровичу Тураеву27 и иеромонаху Владимирского Рождественского монастыря Афанасию (Сахарову)28.

Первый, 15 марта 1918 г.29, на заседании Отдела о богослужении, проповедничестве и храме, представил Собору доклад, в котором, в частности, замечал, что «в наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха» (18, 6–7).

Одобренный отделом доклад Тураева 20 августа 1918 г. был рассмотрен Собором, и наконец, 26 августа, в день тезоименитства Святейшего Патриарха Тихона, было принято историческое постановление30: «1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских. 2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста» (2, 427–428; 18, 7).

Собор постановил печатать исправленную и дополненную Службу инока Григория в конце Цветной Триоди. Однако спешно взявшиеся за этот труд Б.А. Тураев и иеромонах Афанасий вскоре пришли к выводу, что заимствовать из службы инока Григория можно лишь самую малую часть, тогда как все остальное необходимо составлять заново, «частью сложивши совершенно новые песнопения (это труд взял на себя главным образом Б.А. Тураев), частью выбравши наиболее характерное и лучшее из существующих богослужебных книг, по преимуществу из отдельных служб Русским святым (эту работу проделал иеромонах Афанасий)» (18, 7–8).

Инициаторам восстановления памяти Всех русских святых очень хотелось составленную ими службу «провести через Собор», который вот-вот должен был закрыться. Поэтому еще неполностью готовая, 8 сентября 1918 г., на предпоследнем заседании богослужебного отдела Поместного Собора, новая служба была рассмотрена, одобрена и передана на последующее утверждение Святейшему Патриарху и Священному Синоду (18, 9). 18 ноября, уже после закрытия Поместного Собора, Патриарх Тихон и Священный Синод благословили печатание новой Службы под наблюдением митрополита Владимирского и Шуйского Сергия (Страгородского), что и было осуществлено до конца 1918 г. в Москве с большими трудностями31. Наконец 13 декабря того же года всем епархиальным архиереям был разослан указ о восстановлении дня памяти Всех русских святых, а 16 июня 1919 г. направлен и типографски отпечатанный текст службы с указанием совершать ее в ближайший воскресный день по получении (2, 428–429).

К несчастью, из-за событий революции 1917 г. восстановленный Собором праздник снова едва не был быстро забыт, как это уже случалось ранее. На этот раз это было связано главным образом с гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь в XX в. К тому же 23 июля 1920 г. скончался Б.А. Тураев, очень желавший и далее трудиться над дополнением и исправлением спешно составленной службы (18, 9), а архимандрит32 Афанасий, по своему смирению, не решался один браться за такой ответственный труд.

Однако восстановленному празднику Промыслом Божиим не попущено было снова оказаться забытым. А воздвигнутые на Русскую Церковь гонения удивительным образом только помогли его повсеместному распространению.

От Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. до настоящего времени

Осенью 1922 г. епископ33 Афанасий (Сахаров) во время своего первого ареста в 17-й камере Владимирской тюрьмы встретился с рядом единомысленных с ним почитателей только что восстановленного праздника. Сам владыка Афанасий называл имена 11 человек, это были: архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов), впоследствии митрополит Ташкентский; архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский), впоследствии Тверской; епископ Вязниковский Корнилий (Соболев), впоследствии архиепископ Свердловский; епископ Суздальский Василий; игумен Московского Чудова монастыря, впоследствии архимандрит Филарет; московские протоиереи Сергий Глаголевский и Николай Счастнев; священник Сергий Дурылин; правитель дел Высшего Церковного Управления Петр Викторович Гурьев; московский миссионер Сергей Васильевич Касаткин и иподиакон архиепископа Фаддея – Николай Александрович Давыдов, впоследствии священник в Твери (17, 66–67; 18, 17). По свидетельству Владыки Афанасия, этим собором арестантов «после неоднократных оживленных бесед об этом празднике, о службе, об иконе, о храме во имя сего праздника, было положено начало нового пересмотра, исправления и дополнения службы, напечатанной в 1918 г.», а также «была высказана мысль о желательности дополнить службу так, чтобы ее можно было совершать не только во 2-ю неделю по Пятидесятнице, но по желанию и в другое время и не обязательно в воскресный день» (18, 9–10). И уже в самое ближайшее время служба претерпела ряд изменений: некоторые песнопения были переставлены местами, появились и новые, посвященные святым, не упомянутым в службе 1918 г. (18, 10).

Наконец, там же, в тюрьме, 10 ноября 1922 г., в день преставления святителя Димитрия Ростовского, списателя житий святых, в первый раз было совершено празднование Всем русским святым, не в воскресный день и по исправленной службе (18, 10).

1 марта 1923 г. в 121-й одиночной камере Таганской тюрьмы, где Владыка Афанасий ожидал ссылки в Зырянскую область, им было совершено освящение походного антиминса в честь Всех русских святых для своей келейной церкви (17, 68 и 75; 18, 10).

Вышеуказанные события еще более укрепили святителя Афанасия в мысли о том, что утвержденную Собором 1917–1918 гг. службу Всем русским святым необходимо дополнять и далее, «а вместе с тем явилась» мысль о желательности и необходимости установления и еще одного дня для общего празднования всех Русских святых, сверх установленного Собором» (18, 10). И действительно: праздник Всех русских святых по своему значению для Русской Церкви вполне заслуживает того, чтобы служба для него была насколько это возможно полной и праздничной, чего, согласно Церковному Уставу, невозможно достичь, если совершать ее только единожды в год и только в воскресный день – во 2-ю неделю по Пятидесятнице. Кроме того, в этот день во многих местах России совершаются празднования в честь местных святых; Русская обитель на Афоне и ее подворья совершают в этот день вместе со всем Афоном празднование Всем Афонским преподобным; наконец, в этот же день совершается память святых Болгарской Церкви и Церкви Чешских земель и Словакии, что ставит в затруднительное положение тех православных русских людей, которые Божиим Промыслом живут в этих славянских странах и ведут свою церковную жизнь в лоне братских Поместных Церквей. Соединить празднование Всех русских святых с вышеперечисленными местными празднованиями, которые не могут быть перенесены на другой день, по мысли Устава, никак нельзя. Поэтому «с неотложной необходимостью возникает вопрос об установлении второго, непереходящего праздника Всех русских святых, когда бы во всех русских храмах» могла бы быть совершаема только одна полная праздничная служба, не стесняемая никакой другой» (18, 11 и 17).

Временем совершения второго празднования Всех русских святых святителем Афанасием было предложено 29 июля – следующий день после памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. В таком случае «праздник нашего равноапостола будет как бы предпразднством к празднику Всех святых, процветших в той земле, в которую он всеял спасительные семена веры Православной» (18, 12). Святитель Афанасий предложил также на следующий день после праздника вспомнать «многоименный сонм хотя и не прославленных еще к церковному чествованию, но великих и дивных подвижников благочестия и праведников, а также строителей Святой Руси и разнообразных деятелей церковных и государственных»34, чтобы, таким образом, второе празднование Всем русским святым торжественно совершалось во всей Русской Церкви в течение трех дней (18, 12).

Несмотря на такие грандиозные замыслы святителя-песнотворца в отношении почитаемого им праздника, до 1946 г. Русская Церковь не имела возможности не только совершать торжество своих святых дважды в год, но и вообще не могла чествовать эту память повсеместно. Печатная Патриархийная служба 1918 г. «разошлась по рукам участников Собора… и не получила широкого распространения», сделавшись в короткое время редкостью, а «рукописные списки (с нее) были в очень немногих церквах», а остальные вообще ее не имели (16, 86). И только в 1946 г. вышла в свет «Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим», изданная Московской Патриархией, после чего началось повсеместное празднование памяти Всех русских святых в нашей Церкви.

Тем не менее после выхода в печать службы праздника, работа над ее исправлением и дополнением не закончилась. Автор большинства песнопений, святитель Афанасий, продолжал трудиться над службой до своей блаженной кончины, последовавшей в 1962 г.

Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, в Русской Церкви является одним из наиболее торжественных дней всего церковного года35. Однако думается, что служба праздника могла бы еще быть дополнена. Святитель Афанасий в свое время предлагал обогатить ее тремя особо составленными канонами: «1) для молебна на тему: чудом Божиим и подвигами святых строилась Святая Русь, 2) Богородице для утрени на тему: Покров Богоматери над Русской землей и 3) особого канона для панихиды по подвижникам благочестия, совершаемый в самый праздник после вечерни, накануне поминовения их» (18, 15).

Главным же неисполненным желанием святителя Афанасия относительно службы Всех русских святых до сих пор остается отсутствие в ней особого «Слова похвального на память Всех святых, в земле Русской просиявших». В 1955 г. Владыка Афанасий так писал об этом своему другу – архимандриту Сергию (Голубцову)36, преподавателю Московской Духовной Академии: «…Я давно пришел к мысли, что…(в) нашей службе должно быть обязательным чтение «Слова похвального на Собор всех русских святых», в котором были бы воспомянуты по именам все русские святые (за исключением Печерских, из которых должны быть воспомянуты более известные). При этом похвала каждому святому из одной, двух, не более трех фраз должна быть не столько плодом ораторского таланта составителя. Эти похвалы должны быть сложены из характеристик наших святых, выбранных из летописных отзывов о них, из древних житий и других памятников. Похвалы должны быть составлены по возможности из точных выражений памятников. «Слово похвальное» должно быть не сочинено, а составлено. Не найдется ли среди студентов нашей академии талантливый и благоговейный проповедник (а вместе и историк), который бы в качестве кандидатского сочинения взял тему: «Слово похвальное на Собор всех святых, в земле Русской просиявших»? Если бы мою мысль оказалось возможно осуществить, я со своей стороны дал бы еще некоторые советы и указания» (20, 50–51). Это «Слово» святитель Афанасий полагал уместным читать на пять статий (частей) в разных местах службы: перед шестопсалмием, после седальнов по 1-м и 2-м стихословии, после седальна по полиелее и по 3-й песне канона (18, 108, 110–111, 115, 124). По 6-й песне канона Владыка надеялся впоследствии читать за службой синаксарий37 «об установлении и значении сего праздника» (18, 15 и 133). В современном варианте службы (см.: 13, май, ч. 3, 308–352; 14, 495–549) эти чтения отсутствуют.

Впрочем, несмотря на это, службу Всем русским святым в ее современном состоянии следует признать одним из самых значительных явлений в истории русской церковной гимнографии, потому как она имеет много очевидных достоинств. Во-первых, в службе подвиг русских святых выявлен во всей возможной полноте и показан с различных сторон38. Во-вторых, по своему музыкальному содержанию (использование всех восьми гласов, многих подобнов, в том числе очень редких и т. д.) служба превосходит даже многие двунадесятые праздники.

В-третьих, содержащиеся в службе литургические новации39 не кажутся какими-то лишними и надуманными, а, напротив, придают ей сдержанный колорит и внутреннюю цельность, без чего служба была бы явно неполной и казалась бы не такой праздничной, какой она является сейчас. Наконец, каждое песнопение службы содержит главное: искреннюю любовь и неподдельное благоговение авторов ее к прославляемым в ней святым, а это – главное не только в гимнографии, но и вообще в служении Церкви Христовой, без которого человеческая жизнь теряет всякий смысл.

Следует также напомнить пожелание святителя Афанасия совершать празднование Всем русским святым хотя бы дважды в год, что он сам неукоснительно делал до конца своей жизни (7, 137–138). Действительно, такой Праздник вполне заслуживает того, чтобы Русская Церковь совершала его не только во 2-ю Неделю по Пятидесятнице, но и еще в какой-либо специально выбранный день40. Здесь также, на наш взгляд, стоит воспользоваться пожеланиями святителя-песнотворца, и второй раз празднование Всем русским святым править в течение трех дней: 15 июля (день памяти святого равноапостольного князя Владимира как предпразднство), 16 июля (сам праздник) и 17 июля (отдание праздника и поминовение непрославленных подвижников благочестия и церковных и государственных деятелей России). Тем более, в эти дни Церковь не совершает празднования великим святым, и службы рядовых святых могут быть совершены на повечерии.

Подводя итог нашей работе, хочется привести слова русского агиолога XX в. Георгия Федотова: «Всякая святость во всех ее многообразных явлениях в истории у всех народов выражает последование Христу» После всех колебаний, преодолевая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории» Первое и последнее впечатление, которое остается при изучении этой святости, – ее светлая мерность, отсутствие радикализма, крайних и резких отклонений от завещанного древностью христианского идеала» (23, 234, 236). На наш взгляд, служба Всем святым, в земле Российской просиявшим, сполна подтверждает эту мысль. Хотя, возможно, впоследствии41 в ней появятся новые возвышенные и полные любви гимны в честь наших святых сродников, которые лишь еще яснее донесут будущим поколениям русских людей чувство благоговейной признательности нашим святым. И поэтому верим, что праздник сей никогда более не будет забыт русским народом и будет ежегодно торжественно совершаться в Русской Церкви до скончания века, поскольку святые Церкви, по слову Спасителя, являются светом для всего мира, и этот свет светит везде и всем, ибо Источник его – Сам Бог (Мф. 5: 14–16).

Примечания:

1) Разные источники предлагают разную датировку (ср., например, 9, 143 и 10, т. 1, 368).

2) Кроме апостола Андрея на территории будущей Руси проповедывали апостолы Варфоломей и Фаддей (в Армении) и Симон Зилот (в Грузии) (9, 153-154).

3) Непосредственными помощниками апостола Андрея были апостолы от 70-ти: Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий и Аристовул (9, 144).

4) О подробной истории этих Церквей см. 10, т. 1, 107,112–113,122–123.

5) По другим сведениям в 99 г. (9, 157).

6) По другим сведениям в 101-102 гг. (9, 157).

7) Подробнее о св. Амате см.: 9, 16, 308.

9) См. молитву на литии из службы праздника (14, 551–554).

10) См. тропарь праздника.

11) Подробнее об этом храме см.: 10, кн. 2, 35-37.

12) Некоторые стихиры из службы святой Ольге, написанной в XV в. Пахомием Логофетом, заставляют сделать предположение об их домонгольском происхождении. Например, см.: 10, кн. 2, 58, 440.

13) За период от Крещения Руси до Макариевских Соборов (1547, 1549 гг.) в месяцеслов Русской Церкви попадает память 68 святых, которым было установлено общецерковное и местное почитание (27, 3). Игумен Андроник (Трубачев) в приложениях к «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова) приводит хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви с необходимыми пояснениями (см. 10, кн. 2, 650-662).

14) Так, церковную канонизацию святых мучеников Бориса и Глеба поначалу было очень сложно установить из-за того, что высшая иерархия, то есть греки митрополиты «питали какие-то сомнения в святости новых чудотворцев», а в 1072 г. при перенесении их мощей «митрополит Георгий бе не верствуя, яко свята блаженная», и «нужна была твердая вера русских людей в своих новых святых, чтобы преодолеть все канонические сомнения и сопротивления греков, вообще не склонных поощрять религиозный национализм новокрещеного народа» (23, 40).

15) См. синаксарий в Неделю всех святых (22, л. 282 об. – 283 об.).

16) Канонизация святителя Макария состоялась на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 г. День его памяти – 12 января (по новому стилю).

17) Подробнее о личности инока Досифея см.: 5, 89 и 11, 72–74.

18) Расхождение в числе новопрославленных святых связано, вероятно, с памятью Соловецких подвижников Зосимы и Савватия: в одних источниках им положена общая память, в других же – в разные дни (см., например, 11, 107).

19) Заседания Собора проходили 1-2 февраля (11, 104–105; 13, июль, 226).

20) Хотя многие источники предписывают и этим святым праздновать «повсюду» (11, 107).

21) Заседание Собора проходило, вероятнее всего, в Успенском Соборе Московского Кремля 10 марта, в Неделю Торжества Православия (11, 108-109).

22) Список святых приводится по 11, 109-110 и 3, 107–108.

23) Полный список архиереев – участников Собора см.: 11, 106.

24) Подробнее см.: 21, 50.

25) Ср., например, 5, 70; 21, 50–55 и 24, 295-299.

26) Подробно о «Слове Похвальном всем русским святым» см.: 12, 282 и 24, 297–298.

27) Борис Александрович Тураев (1868–1920) – выдающийся русский востоковед, литургист и агиолог. Автор службы преподобномученику Афанасию Брестскому и большинства оригинальных песнопений службы Всем святым, в земле Российской просиявшим. По воспоминаниям митрополита Евлогия (Георгиевского), «святой человек, знавший богослужение лучше духовенства» (2, 131–132).

28) Будущий святитель Афанасий, епископ Ковровский, исповедник и песнописец (2 июля 1887 – 28 октября 1962), канонизованный Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г.

29) Начиная с 1/14 февраля 1918 г., все даты приведены по новому стилю.

30) Подробно о заседании третьей сессии Поместного Собора РПЦ 1917–1918 гг. и об установлении Праздника в честь Всех русских святых см.: 25, 45–47; 18, 5–7.

31) Была напечатана отдельная брошюра гражданской печати в «случайно найденной типографии и потому… в службе оказались некоторые опечатки» (подробнее см.: 18, 16).

32) 2 февраля 1920 г. иеромонах Афанасий возведен в сан архимандрита (17, 48, 294).

33) 10 июля 1921 г. была совершена хиротония архимандрита Афанасия во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Возглавлял хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский) (6, 18).

34) Полный список имен в труде святителя Афанасия «Синодик храма Всех святых, в земле Российской просиявших. О упокоении» (22, 327), которого мы, к сожалению, не смогли найти.

35) В 1988 г. Русская Церковь торжественно праздновала тысячелетие своего Крещения. Для этого события была составлена специальная служба «Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси и Всех святых, в земле Российской просиявших», которая в своем последовании содержит все главные песнопения вышерассмотренной службы (см. 26, 3–50). А недавно опубликованная «Служба новомученикам и исповедникам Российским» также заимствует некоторые песнопения из Службы русским святым (см.: 19, II-XVI).

36) Сергий (Голубцов), архиеп. Новгородский и Старорусский (1906-1982) – иконовед, иконописец. Сын профессора МДА А.П.Голубцова. Духовный сын преподобного Алексия (Соловьева) Зосимовского. С 1950 г. – в братии Троице-Сергиевой Лавры. С 1951 г. – преподаватель МДА (церковная археология, Ветхий Завет и древнееврейский язык). С 1955 г. – епископ, а с 1963 – архиепископ. С 1967 г. – на покое в Лавре, духовник братии (20, 727-728).

37) Синаксарий – собрание исторических сведений о празднике или о каком-либо святом. В Триодях эти синаксарии обыкновенно полагаются после 6-й песни праздничного канона (4, 600).

38) Например: 1) святость – дар Божий, и достижение ее возможно только на пути следования Христу ( Ин. 14: 6, 12, 23); 2) молитвами русских святых стоит и будет до скончания века стоять в истине наша Церковь; 3) мы имеем особое дерзновение, обращаясь к нашим святым, потому что они – наши сродники; 4) Русская Церковь явила миру все возможные степени святости (и мучеников, и святителей, и преподобных, и праведных, и юродивых ради Христа, и даже – равноапостолов); 5) известное нам число русских святых (см. молитву на литии) особенно впечатляет (а если этот список пополнить святыми, канонизированными Русской Церковью в 2000-2004 гг., то он станет еще пространнее!).

39) Особенно: чин литии, исполнение трех величаний, использование четырех избранных псалмов и пение кондака Успению Божией Матери на Литургии.

40) По крайней мере, в тех храмах, которые освящены в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, совершение такой службы минимум дважды в год кажется нам вполне естественным и литургически оправданным.

41) Все знаменитые своими гимнографическими шедеврами службы составлялись Церковью на протяжении нескольких веков (например, песнопения службы Рождеству Христову охватывают период с IV по IX вв.; подобное мы встретим у всех двунадесятых праздников). И именно в этом нам видится всеобщая любовь церковного народа к песнопениям этих богослужений.

Источники и литература:

1) Библия.

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. – М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2001.

3) Голубинский Е.Е., проф. История канонизации святых в Русской Церкви, 2-е изд. – М., 1903.

4) Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. – М.: Издательский Отдел Московского Патриархата, 1993.

5) Евгений (Болховитинов), митроп. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. – М.: Русский Двор, Свято- Троицкая Сергиева Лавра, 1995.

6) Житие святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника и песнописца. – М.: Отчий Дом, 2000.

7) Катышев Г.И. Петушки обетованные. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2002.

9) Ляшевский С., прот. История христианства в земле Русской с I по ХI век. – М.: Фаир-Пресс, 2002.

10) Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.

11) Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002.

12) Макарий (Веретенников), иг. Митрополит Московский Макарий и церковно-литературная деятельность его времени//Тысячелетие Крещения Руси: Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11-18 мая 1987 г. – М., 1989.

13) Минея. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-2003.

14) Минея-июнь. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 1996.

15) Миролюбов Г., доц. Древний Херсонес и Русская Церковь//Журнал Московской Патриархии, 1952, № 2. С. 51–57.

16) П.Л. Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим//Журнал Московской Патриархии, 1946, № 9. С. 86–87.

17) Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.

18) Служба Всем святым, в земле Русской просиявшим (празднование 15, 16, 17 июля). – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1995.

19) Служба новомученикам и исповедникам Российским//Московские Епархиальные Ведомости, 2002, № 5–6 (на вкладке).

20) Собрание писем святителя Афанасия. – М.: Правило веры, 2001.

21) Спасский И. Первая служба Всем Русским святым и ее автор//Журнал Московской Патриархии, 1949, № 8. С. 50–55.

22) Триодь Цветная. – М.: Издание Московской Патриархии, 1992.

23) Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.: Московский рабочий, 1990.

24) Феофилакт (Моисеев), игум. «Слово похвальное Всем Русским Святым» – памятник церковной литературы ХVI века//Тысячелетие Крещения Руси: Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11–18 мая 1987. – М., 1989.

25) Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917–1997. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997.

26) Чинопоследования праздника Крещения Руси. – М.: Издание Московской Патриархии, 1988.

27) Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Канонизация святых в Русской Православной Церкви//XII Международные Рождественские Образовательные чтения «Подвиг новомучеников и исповедников Российских и духовное возрождение Отечества». – Москва, 25 января 2004. – М., 2004.

Русская Православная Церковь

-

23 Декабрь 2022

26 декабря, в понедельник, в 19.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ, к 100-летию СССР состоится выступление Михаил а Борисович а С МОЛИНА , историк а русской консервативной мысли, кандидат а исторических наук, директор а Фонда «Имперское возрождение» , по теме «Учреждение СССР — уничтож ение историческ ой Росси и » .

Адрес: Косыгина, 30.

Проезд: от м.Октябрьская, Ленинский проспект, Ломоносовский проспект, Киевская маршрут№297 до ост. Смотровая площадка. -

28 Ноябрь 2022

- Все новости

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память “всеблаженных и богомудрых угодников Божиих” – Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней.

Празднование Собора всех святых, в земле Русской просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что “наши святые сродники” никогда не забывают своих потомков, совершающих “любовию их светлый праздник”.

Впрочем, “в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути”, и, внимательно всматриваясь в их подвиги и “взирая на кончину их жизни”, стараемся, с помощью Божией, “подражать вере их”, дабы Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.

От возникновения христианства до святительства митрополита Макария Московского (+1563)

История святости на Руси начинается, бесспорно, с проповеди святого апостола Андрея Первозванного в пределах нынешнего нашего Отечества, в будущей Приазово-Черноморской Руси. Апостол Андрей обратил в христианство наших прямых предков, сарматов и тавро-скифов, положив начало Церквам, которые не прекратили своего существования до Крещения Руси. Эти Церкви (Скифская, Херсонская, Готская, Сурожская и другие), входившие в состав Константинопольской митрополии (а позднее и Патриархии), и среди прочих народностей, принявших христианство, имели в своей ограде и славян. Крупнейшей из этих Церквей, явившейся по своей исторической преемственности и духовному воздействию праматерью Русской Церкви, была Церковь Херсонская.

Продолжателем дела апостола Андрея в Херсонесе стал священномученик Климент, апостол от 70-ти, ученик апостола Петра, третий епископ Римский. Будучи сосланным туда в 94 г. императором Траяном за обращение в христианство многих знатных римлян, святой Климент “нашел около 2 тысяч христиан среди многих общин и церквей Крыма как духовное наследие апостола Андрея”. В Херсонесе святой Климент мученически скончался около 100 г.6 во время гонения того же Траяна.

Почитание священномученика Климента в Херсонесе в II-IX вв. перешло в Х в. и в Киевскую Русь. Его мощи, чудесно уцелев, хранились в храме святых апостолов в Херсонесе. В 886 г. они были перенесены святым Кириллом, просветителем славян, в Рим; часть же их осталась на месте и позднее, при Крещении Руси, была положена равноапостольным Владимиром в Десятинной церкви в Киеве, где в скором времени появился придел святого Климента.

Из всех святых Херсонской Церкви наибольшего внимания заслуживают прибывшие в Крым в IV в. для утверждения и распространения христианства епископы, известные как “седмочисленные святители Херсонские”: Василий (+ 309), Ефрем (+ ок. 318), Евгений (+ 311), Елпидий (+ 311), Агафодор (+ 311), Еферий (+ ок. 324) и Капитон (+ после 325). Память их Церковь празднует в один день – 7 марта. Это первая соборная память святых, просиявших в землях нашего Отечества, и поэтому день их памяти можно считать прообразом общей церковной памяти Всех русских святых, появившейся только в ХVI столетии.

Из вселенских святых, ныне особо чтимых Русской Церковью и связанных своими подвигами с Церковью Херсонской, следует упомянуть о следующих:

1) преподобномученик Амат (IV) – сармат, ученик преподобного Антония Великого и сподвижник Макария Великого;

2) святой мученик Василиск (+ 308) – скончался в местечке Команы в Абхазии;

3) священномученик Григорий, просветитель Великой Армении (+ 335);

4) равноапостольная Нина, просветительница Иверии (+ 335);

5) святитель Иоанн Златоуст (+ 407) – скончался в ссылке в Команах;

6) священномученик Мартин, папа Римский (+ 655) – скончался в ссылке в Херсонесе;

7) преподобный Максим Исповедник (+ 662) – скончался в ссылке в Мингрелии в Иверии;

9) преподобный Иосиф Песнописец (+ 883) – в 831-842 гг. был в ссылке в Херсонесе;

10) равноапостольные Мефодий (+ 885) и Кирилл (+ 869), учители славянских народов.

Все эти и многие другие святые, просиявшие своими подвигами в землях нашего Отечества, почитались нашими предками сразу после принятия Русью христианства, поэтому и ныне в день памяти Всех русских святых наша Церковь молитвенно обращается и к ним, считая их своими святыми.

очти сразу же после Крещения Руси, в 988 г., новорожденная Церковь явила всему православному миру своих чад, прославившихся богоугодной жизнью, как своеобразный ответ на проповедь Евангелия на Руси. Первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были сыновья князя Владимира – страстотерпцы Борис и Глеб, претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка в 1015 г. Всенародное почитание их, как бы “упреждая церковную канонизацию”, началось сразу после их убиения. Уже в 1020 г. были обретены их нетленные мощи и перенесены из Киева в Вышгород, где был в скором времени воздвигнут храм в их честь. После постройки храма возглавлявший в то время Русскую Церковь греческий Митрополит Иоанн I “с собором духовенства в присутствии великого князя (сына равноапостольного Владимира – Ярослава) и при стечении многочисленного народа торжественно освятил ее 24 июля, в день умерщвления Борисова, поставил в ней мощи новоявленных чудотворцев и установил ежегодно праздновать этот день в память их совокупно”. Примерно в то же время, около 1020–1021 гг., тем же Митрополитом Иоанном I была написана служба мученикам Борису и Глебу, которая стала первым гимнографическим творением нашей отечественной церковной письменности.

Вторым святым, торжественно канонизированным Русской Церковью, стал преподобный Феодосий Киево-Печерский, скончавшийся в 1074 г. Уже в 1091 г. обретаются его мощи и переносятся в Успенскую церковь Печерского монастыря – начинается местное почитание святого. А в 1108 г., по просьбе великого князя Святополка, совершается его общецерковное прославление.

Впрочем, еще до церковного прославления святых Бориса, Глеба и Феодосия на Руси особо чтили святых первомучеников Российских Феодора варяга и сына его Иоанна (+ 983), святую равноапостольную великую княгиню Ольгу (+ 969) и, немного позднее, святого крестителя Руси – великого князя Владимира (+ 1015).

О раннем почитании святых мучеников Феодора и Иоанна свидетельствует тот факт, что основанная в 989 г. и освященная в 996 г. известная Десятинная церковь была воздвигнута святым князем Владимиром именно на месте их убиения. В Десятинную же церковь в 1007 г. были торжественно положены обретенные мощи княгини Ольги. Вероятно, что с того же времени было установлено праздновать память ее 11 июля – в день ее преставления; позднее была совершена и ее канонизация.

Почитание равноапостольного князя Владимира в день его кончины, 15 июля, началось несомненно в первой четверти XI в., ибо похвальное “Слово” святителя Илариона в его честь, содержащее ряд молитвенных обращений к Владимиру, “естественно предполагает, что святость его была уже тогда признана Церковью”. Общецерковное же почитание его, предположительно, началось вскоре после Невской битвы, одержанной над шведами в день памяти святого князя. В том же XIII в., в некоторых рукописях, уже встречается служба святому Владимиру.

Впоследствии, уже в XI–XII вв. Русская Церковь явила миру столько святых, что, пожалуй, к середине XII в. могла бы праздновать их общую память. Однако, несмотря на последующее увеличение почитавшихся святых в XIII–XV вв., до начала XVI столетия о таком празднике в Русской Церкви не могло идти речи по следующим причинам:

1. До середины XV в. Русская Церковь была только одной из митрополий Церкви Константинопольской, что, естественно, затрудняло решение ряда местных церковных вопросов, как то, например, прославление того или иного святого и установление ему празднования во всей Русской Церкви. Тем более предложение о ежегодном праздновании памяти Всех русских святых вряд ли бы нашло сочувствие у митрополитов-греков, возглавлявших Русскую Церковь до середины XIII в. А именно Киевским Митрополитам и принадлежало право торжественно устанавливать новые церковные праздники.

2. Монголо-татарское иго, продолжавшееся на Руси около двух с половиной столетий, конечно же ставило перед нашей Церковью совсем иные задачи, далекие от творческого осознания русским народом основ национальной святости.

3. В самой Константинопольской Церкви праздник в честь Всех святых был установлен только в конце IX в. и в начале своего появления праздновался там с особой торжественностью. Русская же Церковь, воспринявшая после Крещения все основные праздники Церкви Константинопольской, также совершала и празднование в честь Всех святых, чего было вполне достаточно при наличии небольшого числа своих национальных святых: их память можно было совершить именно в этот день.

Некоторые изменения, впрочем, стали происходить после того, как в 1448 г. Русская Церковь стала автокефальной. Особое значение в историческом процессе установления дня памяти Всех русских святых принадлежит предстоятелям Новгородской кафедры Русской Церкви, многие из которых были прославлены позднее в святительском сане.

Великий Новгород, уже начиная со времени учреждения там архиерейской кафедры в 992 г., слыл крупнейшим центром духовного просвещения на Руси. Причем главной заботой новгородских владык (особенно начиная с XV в.) было собирание древних рукописей, преимущественно литургического плана, а также создание новых гимнографических памятников, посвященных сначала новгородским святым, а позднее и многим святым всей Русской земли. Здесь особо следует выделить святителя Евфимия (+ 1458), святителя Иону (+ 1470) и святителя Геннадия (+ 1505).

Первый в 1439 г. установил празднование Новгородским святителям, а чуть позднее пригласил в Великий Новгород для составления служб и житий новоканонизированным святым известного духовного писателя того времени – афонского иеромонаха Пахомия Серба (Логофета), который трудился там и при святителе Ионе. И если главной заботой святителя Евфимия было прославление святых Новгородской земли, то его преемник, святитель Иона, прославлял уже “московских, киевских и восточных подвижников” и “при нем впервые на новгородской земле строится храм в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского”.

Также и святитель Геннадий, благодаря которому была собрана воедино первая славянская рукописная Библия, “был почитателем русских святых, например, святителя Алексия” и “по его благословению были написаны жития преподобного Савватия Соловецкого и блаженного Михаила Клопского”.

Впрочем, первое официальное церковное установление дня памяти Всех русских святых связано с именем другого новгородского святителя – Макария, в 1542–1563 гг. возглавлявшего Русскую Православную Церковь.

От святительства митрополита Макария Московского (+1563) до Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

В 1528–1529 гг. племянник преподобного Иосифа Волоцкого, инок Досифей Топорков, работая над исправлением Синайского Патерика, в составленном им послесловии сокрушался, что, хотя Русская земля и имеет немало святых мужей и жен, достойных не меньшего почитания и прославления, чем восточные святые первых веков христианства, однако они “нашим небрежениием презираема и писанию не предаваема, еже некая и мы сами свемы”. Досифей совершал свой труд по благословению новгородского архиепископа Макария, с именем которого, главным образом, и связано устранение того “небрежения” по отношению к памяти русских святых, ощущавшееся многими чадами Русской Церкви в конце XV – начале XVI столетий.

Главной заслугой святителя Макария стал его многолетний, кропотливый и неустанный труд по собиранию и систематизации всего агиографического, гимнографического и гомилетического наследия Православной Руси, известного к тому времени. Более 12 лет, с 1529 по 1541 гг., святитель Макарий и его помощники работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие Макарьевские Четьи Минеи. В этот сборник вошли жития многих русских святых, почитавшихся в разных уголках нашего государства, но не имевших общецерковного прославления. Выход в свет нового сборника, составленного по календарному принципу и содержащего жизнеописания многих русских подвижников благочестия, без сомнения, ускорил процесс подготовки первого в истории Русской Церкви прославления для повсеместного почитания целого сонма святых.

В 1547 и 1549 гг., став уже Первоиерархом Русской Церкви, святитель Макарий созывает в Москве Соборы, известные под именем Макарьевских, на которых решался только один вопрос: о прославлении русских святых. Во-первых, был решен вопрос о принципе канонизации на будущее время: установление памяти общечтимым святым отныне подлежало соборному суждению всей Церкви. Но основным деянием Соборов стало торжественное прославление 30 (или 31) 18 новых общецерковных и 9 местночтимых святых.

На Соборе 1547 г.19 были канонизированы:

1) святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси (+ 1461);

2) святитель Иоанн, архиепископ Новгородский (+ 1186);

3) преподобный Макарий Калязинский (+ 1483);

4) преподобный Пафнутий Боровский (+ 1477);

5) благоверный великий князь Александр Невский (+ 1263);

6) преподобный Никон Радонежский (+ 1426);

7) преподобный Павел Комельский, Обнорский (+ 1429);

9) преподобный Савва Сторожевский (+ 1406);

10-11) преподобные Зосима (+ 1478) и Савватий (+ 1435) Соловецкие;

12) преподобный Дионисий Глушицкий (+ 1437);

13) преподобный Александр Свирский (+ 1533).

Для местного почитания на Соборе были прославлены :

1) блаженный Максим, Христа ради юродивый, Московский (+ 1434);

2-4) благоверный князь Константин и чада его Михаил и Феодор, Муромские (+ 1129);

5-6) благоверные князья Петр и Феврония, Муромские (+ 1228);

7) святитель Арсений Тверской (+ 1409);

8-9) блаженные Прокопий (+ 1303) и Иоанн (+ 1494), Христа ради юродивые, Устюжские.

Собором же 1549 г., сведений о котором сохранилось гораздо меньше, были, предположительно, прославлены следующие святые:

1) святитель Нифонт, архиепископ Новгородский (+ 1156);

2-3) святители Новгородские Иона (+ 1470) и Евфимий (+ 1458);

4) святитель Иаков, епископ Ростовский (+ 1392);

5) святитель Стефан Пермский (+ 1396);

6) благоверный князь Всеволод Псковский (+ 1138);

7) благоверный князь Михаил Тверской (+ 1318);

9-11) мученики Иоанн, Антоний и Евстафий Литовские (+ 1347);

12) преподобный Евфимий Суздальский (+ 1404);

13) преподобный Григорий Пельшемский (+ 1442);

14) преподобный Савва Вишерский (+ 1460);

15) преподобный Евфросин Псковский (+ 1481);

16) преподобный Ефрем Перекомский (+ 1492);

17) мученик Авраамий Болгарский (+ 1229);

18) святитель Арсений Сербский (+ 1266).

Наконец, главным деянием Соборов, помимо поименного прославления русских святых, стало установление дня общей памяти “новых чудотворцев Русских”, которые вместе с уже почитавшимися ранее святыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, “молитвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее великого исторического делания”. Участники Собора 1547 г.23 так сформулировали свое решение: “Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения”.

Днем праздника сначала было установлено 17 июля, как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя Владимира (15 июля). Однако позднее дата празднования памяти Всех русских святых несколько раз менялась. Она совершалась и в первое воскресенье по Ильине дне, и в один из седмичных дней перед Неделей всех святых.

В самое ближайшее время после Московских Макарьевских Соборов на Руси появилось “множество житий русским святым, или их новых редакций, служб, похвальных слов; начинают интенсивнее писаться иконы русским святым, строиться храмы в их честь, совершаются открытия мощей русских святых”. Естественно, что установление праздника в честь всех русских святых потребовало и написания службы этого праздника. Эту нелегкую задачу выполнил инок Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорий, оставивший Русской Церкви “в общей сложности до 14 агиологических произведений как об отдельных святых, так и сводные работы обо всех русских святых”.

О личности суздальского инока Григория сохранилось очень мало исторических сведений, причем весьма расходящихся друг с другом. В современной церковно-научной литературе считается, что родился он около 1500 г., агиологическую деятельность в Спасо-Евфимиевом монастыре начал около 1540 г., а в 1550 г. написал “Службу Всем русским святым” и “Похвальное слово” им.

Служба “новым чудотворцам” Российским явилась “новым фактором в русской литургической письменности” и “древнейшим протографом всех более поздних редакций вплоть до “Службы Всем святым, в земле Российской просиявшим”, составленной на Соборе 1917–1918 гг. и напечатанной Московской Патриархией в 1946 г. с необходимыми изменениями и дополнениями”.

Списки службы и похвального слова Всем русским святым получили широкое распространение уже в XVI в. Однако в печатном виде опубликованы они были впервые только лишь в первой половине XVIII в. Вообще же, после большого духовного подъема в русском обществе, вызванного Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI в. праздник Всех русских святых стал забываться и праздноваться только в отдельных уголках России. Эта печальная тенденция в XVII в. стала усиливаться, и в итоге на протяжении Синодального периода почитание праздника Всех русских святых в Русской Церкви было окончательно предано забвению и сохранялось только у старообрядцев.

Для выяснения причин такого исторического нонсенса, вероятно, требуется специальное историко-богословское исследование.

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

События восстановления празднования дня памяти Всех русских святых исторически совпали с восстановлением Патриаршества в Русской Церкви.

В предсоборный период у Святейшего Синода не было намерения возобновить празднование, появившееся в далеком XVI в. 20 июля 1908 г. крестьянин Судогодского уезда Владимирской губернии Николай Осипович Газукин направил в Святейший Синод ходатайство об установлении ежегодного празднования «Всем святым Российским, с начала Руси прославленным» с просьбой “почтить этот день особо составленною церковною службою”. Прошение вскоре было отклонено синодальным определением на том основании, что существующий праздник Всех святых включает в себя и память святых русских.

Тем не менее на Поместном Соборе Русской Церкви 1917–1918 гг. праздник был восстановлен. Заслуга восстановления и последующего почитания дня памяти Всех русских святых главным образом принадлежит профессору Петроградского университета Борису Александровичу Тураеву и иеромонаху Владимирского Рождественского монастыря Афанасию (Сахарову).

Первый, 15 марта 1918 г., на заседании Отдела о богослужении, проповедничестве и храме, представил Собору доклад, в котором, в частности, замечал, что “в наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха”.

Одобренный отделом доклад Тураева 20 августа 1918 г. был рассмотрен Собором, и наконец, 26 августа, в день тезоименитства Святейшего Патриарха Тихона, было принято историческое постановление: “1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских. 2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста”.

Собор постановил печатать исправленную и дополненную Службу инока Григория в конце Цветной Триоди. Однако спешно взявшиеся за этот труд Б.А. Тураев и иеромонах Афанасий вскоре пришли к выводу, что заимствовать из службы инока Григория можно лишь самую малую часть, тогда как все остальное необходимо составлять заново, “частью сложивши совершенно новые песнопения (это труд взял на себя главным образом Б.А. Тураев), частью выбравши наиболее характерное и лучшее из существующих богослужебных книг, по преимуществу из отдельных служб Русским святым (эту работу проделал иеромонах Афанасий)”.

Инициаторам восстановления памяти Всех русских святых очень хотелось составленную ими службу “провести через Собор”, который вот-вот должен был закрыться. Поэтому еще неполностью готовая, 8 сентября 1918 г., на предпоследнем заседании богослужебного отдела Поместного Собора, новая служба была рассмотрена, одобрена и передана на последующее утверждение Святейшему Патриарху и Священному Синоду. 18 ноября, уже после закрытия Поместного Собора, Патриарх Тихон и Священный Синод благословили печатание новой Службы под наблюдением митрополита Владимирского и Шуйского Сергия (Страгородского), что и было осуществлено до конца 1918 г. в Москве с большими трудностями. Наконец 13 декабря того же года всем епархиальным архиереям был разослан указ о восстановлении дня памяти Всех русских святых, а 16 июня 1919 г. направлен и типографски отпечатанный текст службы с указанием совершать ее в ближайший воскресный день по получении.

К несчастью, из-за событий революции 1917 г. восстановленный Собором праздник снова едва не был быстро забыт, как это уже случалось ранее. На этот раз это было связано главным образом с гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь в XX в. К тому же 23 июля 1920 г. скончался Б.А. Тураев, очень желавший и далее трудиться над дополнением и исправлением спешно составленной службы, а архимандрит Афанасий, по своему смирению, не решался один браться за такой ответственный труд.

Однако восстановленному празднику Промыслом Божиим не попущено было снова оказаться забытым. А воздвигнутые на Русскую Церковь гонения удивительным образом только помогли его повсеместному распространению.

От Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. до настоящего времени

Осенью 1922 г. епископ Афанасий (Сахаров) во время своего первого ареста в 17-й камере Владимирской тюрьмы встретился с рядом единомысленных с ним почитателей только что восстановленного праздника. Сам владыка Афанасий называл имена 11 человек, это были: архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов), впоследствии митрополит Ташкентский; архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский), впоследствии Тверской; епископ Вязниковский Корнилий (Соболев), впоследствии архиепископ Свердловский; епископ Суздальский Василий; игумен Московского Чудова монастыря, впоследствии архимандрит Филарет; московские протоиереи Сергий Глаголевский и Николай Счастнев; священник Сергий Дурылин; правитель дел Высшего Церковного Управления Петр Викторович Гурьев; московский миссионер Сергей Васильевич Касаткин и иподиакон архиепископа Фаддея – Николай Александрович Давыдов, впоследствии священник в Твери. По свидетельству Владыки Афанасия, этим собором арестантов “после неоднократных оживленных бесед об этом празднике, о службе, об иконе, о храме во имя сего праздника, было положено начало нового пересмотра, исправления и дополнения службы, напечатанной в 1918 г.”, а также “была высказана мысль о желательности дополнить службу так, чтобы ее можно было совершать не только во 2-ю неделю по Пятидесятнице, но по желанию и в другое время и не обязательно в воскресный день”. И уже в самое ближайшее время служба претерпела ряд изменений: некоторые песнопения были переставлены местами, появились и новые, посвященные святым, не упомянутым в службе 1918 г.

Наконец, там же, в тюрьме, 10 ноября 1922 г., в день преставления святителя Димитрия Ростовского, списателя житий святых, в первый раз было совершено празднование Всем русским святым, не в воскресный день и по исправленной службе.

1 марта 1923 г. в 121-й одиночной камере Таганской тюрьмы, где Владыка Афанасий ожидал ссылки в Зырянскую область, им было совершено освящение походного антиминса в честь Всех русских святых для своей келейной церкви.