Вороний день («Ворна хатл») – самый почитаемый праздник народов ханты и манси. Своеобразный Новый год. День прилёта первых птиц, пробуждения природы. Ворона считается у обских угров символом жизни, весны и тепла. Как встречают праздник коренные югорчане?

Люди тоже гнёзда вьют

В ханты-мансийском музее под открытым небом «Торум Маа» многолюдно, несмотря на будний день. Здесь и школьники – они пришли в сопровождении учителей на экскурсию, и родители с детьми, и пожилые люди парами. Для всех нашлись занятия. Вместе с сотрудниками музея гости слепили из снега огромную ворону, свили для неё гнездо из прутиков, а ещё клеили поделки из бумаги, тряпочек и ваты, отгадывали загадки, проходили тесты на знание народных пословиц и примет, играли – бросали тынзян на хорей, стреляли из лука, прыгали через нарты, искали вороньи гнёзда. За участие в конкурсах гости зарабатывали жетоны, которые потом обменивали на сладости.

Вороний день в музее «Торум Маа» Ханты-Мансийска

© АиФ / Оксана Шуман

Народные забавы на празднике

© АиФ / Оксана Шуман

Белая ворона из снега

© АиФ / Оксана Шуман

Народные забавы на празднике — стрельба из лука

© АиФ / Оксана Шуман

Викторина по знаниям народных пословиц и примет

© АиФ / Оксана Шуман

Мастер-класс по изготовлению вороньего гнезда

© АиФ / Оксана Шуман

Вороний день в музее «Торум Маа» Ханты-Мансийска

© АиФ / Оксана Шуман

Народные забавы на празднике

© АиФ / Оксана Шуман

Белая ворона из снега

© АиФ / Оксана Шуман

Народные забавы на празднике — стрельба из лука

© АиФ / Оксана Шуман

Викторина по знаниям народных пословиц и примет

© АиФ / Оксана Шуман

Мастер-класс по изготовлению вороньего гнезда

© АиФ / Оксана Шуман

Традиционно Вороний день отмечают в Благовещение – 7 апреля. В этот раз дата пришлась на четверг. Но в субботу праздник отметили ещё раз – уж больно много желающих принять в нём участие. «Я на празднике была сначала с одноклассниками, а потом с мамой и младшими братьями. Отмечать Новый год весной очень интересно. Совсем другие персонажи. Ворона очень красивая, в костюме, и такая хозяйственная!» – заметила одна из школьниц. Для детей это не только развлечение, но и урок культурологии, во время которого изучают обычаи коренных народов родного края.

Кроме открытых площадок, работают избы-музеи. В просторном зимнем доме хозяйка – научный сотрудник «Торум Маа» Наталья Краснопеева – цепляет слушателей своими интересными рассказами. «Знаете, что это такое? – спрашивает она и показывает расшитую бисером маску с прорезями для глаз. На вид она похожа на те, что предназначены для сна. – Это солнечные очки. Их надевали охотники, когда выходили на улицу в зимний день. Если глаза не защитить, можно ослепнуть от яркого белого снега и солнечного света».

Привлекают внимание странные толстые нитки в рулоне. Оказывается, это корни кедра, которые специальным образом обрабатывают, а потом используют для сшивания лодок или посуды. «Выбирают деревья, которые растут поодаль от лесного массива, у таких корни прямые, потому что растут свободно. Отрезают несколько корней, чтобы кедр не погиб, – объясняет Наталья Евгеньевна. – А потом можно хоть где применять, самое прочное соединение получается».

Не просто узоры

В Вороний день принято красиво наряжаться. Все сотрудники музея в национальных костюмах. На экскурсоводе красивое фланелевое платье с узорами, которые выполнены бейками из ткани, нашитыми на основу вручную. Чем их больше, тем длиннее будет жизнь у хозяйки. Северные народы любят расшивать свою одежду и ярким разноцветным бисером. Каждый узор несёт определённый сакральный смысл. Это не просто геометрические орнаменты. Это предметы, явления природы, растения, животные. И названия у узоров интересные: «наварнэ» – лягушка, «шовыр пал» – заячьи ушки, «нюхас» –соболь, «васыолын» – выводок утят, «холхтыхл» – гнездо чёрного ворона, «ай суматнув» – берёзовая ветка и так далее. Некоторые узоры выполнялись в строго определённое время, по случаю какого-либо события, например, орнамент медвежьего следа на рукавице вышивали, когда охотник добывал медведя. Орнаменты делают вещи коренных народов живыми, заметными и очень красивыми.

Есть где лапки погреть!

«По легенде, когда осенью ворона улетает в тёплые края, она наказывает сороке: «Пока я летаю, следи за детьми и людьми. Прилечу – сама буду это делать». Вороний день – семейный праздник. Он радостный и счастливый. Ворона прилетает и считает, сколько детей в её отсутствие народилось. И чем их больше, тем лучше, тем теплее будет её лапкам – она греет их на мокрых древесных опилках (цапе). Цапу раньше использовали для впитывания влаги в люльках. В Вороний день все мамочки высыпали опилки в одно место на окраине поселения для того, чтобы вороны смогли отогреть свои лапки», – рассказывает зав. отделом научно-исследовательской и методической деятельности музея под открытым небом «Торум Маа» Раиса Решетникова. В «Вороньей песне», записанной на Северной Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми гнилушками я присяду. Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть родятся, долгоживущие мальчики пусть родятся!»

Празднуют «Ворна хатл» с древних времён. Как гласит хантыйская легенда, однажды холодной зимой солнце скрылось за облаками, постоянно шёл снег, стояли трескучие морозы, ледяные ветры сбивали с ног, продуктовые запасы закончились, люди голодали и очень устали. И вот однажды прилетела к ним ворона. Её испугали страшный холод и отсутствие людей. От страха она каркнула, да так громко, что сосульки на деревьях лопнули и опали, солнце выглянуло из-за туч, люди и звери зашевелились, земля ожила. С тех пор ворона стала почитаться как птица, разбудившая жизнь.

Как рассказала Раиса Решетникова, в детстве бабушка отправляла её и других детей искать в снегу вороньи гнёзда с яйцами из снега. Родители лепили их заранее и прятали. «Считалось, что кто больше гнёзд найдёт, тот весной больше утиных яиц соберёт, – объясняет Раиса Решетникова. – А потом все прибегали домой и лакомились вкусным саламатом, печёным хлебом «нянь» и пирогами».

Филиал муниципального автономного общеобразовательного

учреждения

«Прииртышская СОШ» — «Абалакская СОШ»

Проектная

работа

«Вороний день»

Выполнила

ученица 4 класса

Кошелева Валерия

Руководитель

учитель начальных классов

Ушакова

С.В.

Абалак

2020

год

Содержание

1. Введение

2. Историческая справка

3.Традиции празднования

Вороньего дня

4. Образ вороны в народном

творчестве

5. Заключение

6. Литература

7. Приложения

Введение

В этом учебном году мы начали изучать новый школьный предмет «Литературное

чтение на родном (русском) языке». Его изучение мы начали со знакомства со

сказками народов Севера. Сказки оказались очень интересными, их главными

героями были человек, животные и птицы. Я поняла, что в жизни коренных северных

народов птицы и животные имеют большое значение.

Оказалось, что северные народы ханты и манси посвящают животным и птицам не

только сказки, но и проводят в их честь праздники. Эта информация была для меня

открытием. Я решила выяснить, знают ли мои одноклассники о праздниках коренных

жителей Севера, связанных с животными и птицами. Для этого я провела

анкетирование в нашем 4 классе. На вопрос «Знаете ли вы каким животным

посвящены народные праздники коренных жителей Севера?» двое из 14 учащихся

ответили, что слышали о Медвежьем празднике, а 12 учащихся ответили, что не

знают каким животным посвящены народные праздники коренных жителей Севера. На

вопрос «Хотели бы вы узнать о национальных праздниках коренных народов Севера?»

13 учащиеся класса ответили «Да», и лишь 1 учащийся ответил «Нет».

Поэтому у меня возникла идея изучить и описать

праздник народа ханты «Вороний день» в своей проектной работе, познакомить с

этим праздником своих одноклассников, подобрать материалы для оформления в

классе стенда, посвященного празднику «Вороний день».

Цель работы: выяснить особенности

праздника «Вороний день», познакомить с ним одноклассников.

Исходя из цели, определены

следующие задачи:

— познакомиться

с особенностями праздников коренных жителей Севера;

— определить

значение праздника «Вороний день» в культуре северных народов ханты и манси;

— познакомить

учащихся 4 класса с особенностями праздника «Вороний день»;

— подобрать

материалы для оформления в классе стенда, посвященного празднику «Вороний

день».

Предмет исследования – национальные праздники

ханты и манси, в частности «Вороний день».

Методы исследования:

— анкетирование;

— изучение литературы и интернет-

источников по теме проекта;

— обработка полученной информации.

Историческая

справка

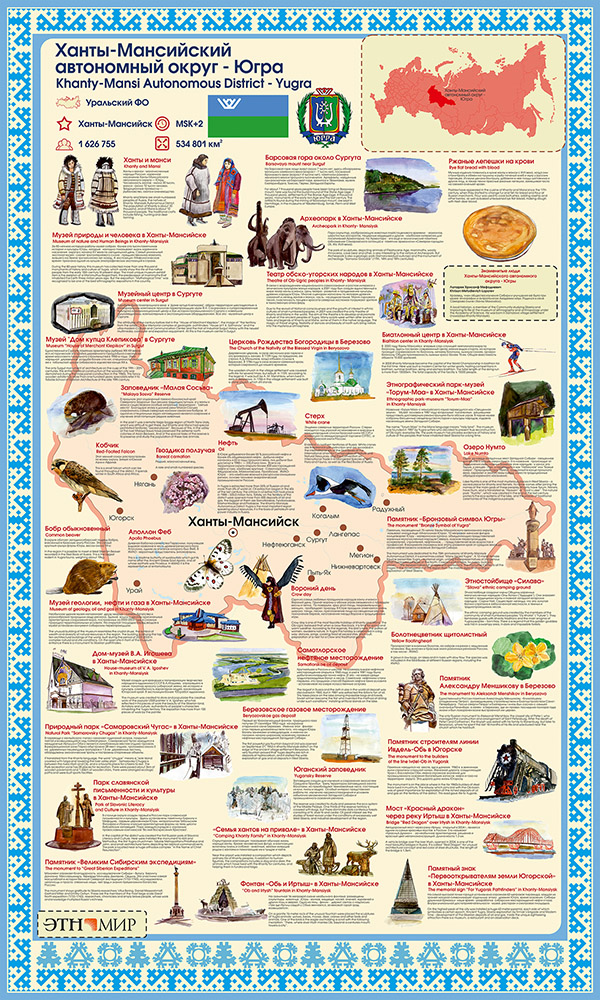

ХАНТЫ –

коренное население Западной Сибири, сосредоточенное в Ханты-Мансийском и

Ямало-Ненецком автономных округах. Общая численность 22,5 тыс. человек.

Среди

ханты выделяется 3 этнографические группы – северная, южная, восточная. Они

отличаются диалектами, особенностями в хозяйстве и культуре. До начала XX века

русские называли ханты остяками. Говорят на хантыйском языке, письменность

на основе русской графики, верующие ханты – православные. Основные занятия –

охота и рыболовство.

Несмотря

на православие, ханты сохранили традиционные верования (в духов, трехчастное

строение Вселенной, в множественность душ; почитание животных) и обряды.

МАНСИ –

небольшой народ, около 7 тысяч человек, живущий в основном в Ханты-Мансийском

автономном округе Тюменской области. Манси объединяются с ханты под названием

обские угры. Манси и их ближайшие родственники ханты являются коренным

населением западно-сибирской тайги. Еще несколько столетий назад территория

манси распространялась гораздо дальше к западу, но н более сильные и

воинственные племена коми-зырян оттеснили их в Зауралье. В XVI веке манси были

данниками сибирского хана Кучума, воевавшего с Ермаком. После поражения Кучума

земли манси вошли в состав Российского государства. Прежнее название манси –

вогулы.

Все

группы манси в значительной степени смешаны. В их культуре можно выделить

элементы, свидетельствующие о контактах с ненцами, коми, татарами, башкирами и

др. Особенно тесными были контакты между северными группами ханты и манси. Основные

традиционные занятия – охота и рыболовство, у части манси – оленеводство.

Традиции

празднования Вороньего дня

У

северных народов есть несколько традиционных праздников, посвященных животным и

птицам как символам природных явлений или свойств характера: это и Проводы

Лебедя, и праздник Трясогузки, и Медвежий праздник.

С 2012

года в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа «О празднике

и памятной дате Югры» День коренных малочисленных народов Севера «Вороний день»

стал праздником автономного округа и ежегодно отмечается во вторую субботу

апреля.

Обрядовая

деятельность – важнейший компонент духовной культуры любого народа. Описание и

изучение обрядов дает представление о богатстве этой культуры, помогает понять

истоки многих современных традиций. Особое место среди традиционных обрядов

занимают те, которые посвящены различным календарным праздникам, ежегодно

повторяющиеся.

В

календаре ханты и манси, или как их раньше называли – обских угров, год состоит

из четырех сезонов: лета (лун), осени (сус), зимы (таль) и весны (тови). Однако

календарь начинал год весной, в марте-апреле. И только в прошлом столетии

коренные народы перешли на общепринятый календарь, начинающий год с 1 января.

Каждый месяц у северных народов обозначен природными изменениями и

деятельностью человека в этот период, поэтому и носит соответствующее название.

Первым

праздником по календарю обских угров является Вурна Хатл или Вороний день.

Ненцы, ханты и манси отмечают его 7 апреля. Вурна хатл (Вороны день) –

Торумангки хатл (Богини матери день) по-хантыйски, Урин-эквахотал —

по-мансийски. Празднование вороньего дня 7 апреля совпадает с

христианским праздником Благовещение Пресвятой Богородицы.

Ворона

Хантыйский

древний праздник «Ворнахатл»-

Явленье

птицы, символ новой жизни.

Вороне

в тундре каждый рад:

Близка

весна.

Ворона

— первый признак.

У

птицы просят мудрости, добра,

Готовят

стол из угощений разных.

И

рады дети — множество забав

Приносит

им весенний первый праздник!

А. Тарасова «Ворона»

Весна на

Севере наступает бурно. О ней возвещают яркие солнечные дни, ручьи и громкое

карканье ворон. Все ждут прилета птиц. Они приносят тепло и солнце. Ворона прилетает

одной из первых, в апреле, когда еще лежит снег и бывают заморозки. Своим

криком она как бы пробуждает природу и, кажется, приносит саму жизнь. Наверное,

поэтому обские угры — ханты и манси — считают эту птицу покровительницей женщин

и детей и посвящают ей специальный праздник.

На

вороньем празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывает легенду о

вороне:

«- Говорят,

давным –давно ворона белой была. И жила она с людьми, в чуме. Но вот наступили

трудные времена. Людям не то, что живность накормить — самим есть нечего стало.

И отправилась ворона на поиски пищи. Недолго она кружила, увидела падаль,

наклевалась вдоволь, повернула обратно. Встретили ее люди и глазам не поверили:

улетела птица белая, а вернулась – черная. А когда узнали, что наелась она

падали, выгнали прочь из чума. Потому что, как бы ты не бедствовал, а до низости

такой опускаться нельзя.

Погнали

люди ворону, а она все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И

они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона – первая вестница

весны на Севере. И еще, наверное, потому, что помнят люди те давние времена,

когда все жили в мире и благополучии, а ворона была белой птицей.»

Так

повествует хантыйская легенда древняя, как сам народ, сложивший ее. В

хантыйских и мансийских преданиях вороны выступают покровительницами женщин и

детей. Мокрый цап (стружки из мягкой древесины, которые насыпались в детскую

люльку) обычно складывались в одно место на окраине селения под пеньком. И

ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эту кучку преющего цапа и

грела свои лапки. А когда улетает ворона в теплые края, то на прощанье

пролетает над селением и приговаривает: “Пусть больше появляется на свет

мальчиков, пусть больше появляется на свет девочек. Когда вернусь сюда весной,

будет где мне лапки весной погреть”.

Старые

люди говорят, что ворона – хорошая птица, она радуется рождению детей. Вороний

праздник раньше в каждом селении проводился по-своему. В тегах женщины для

проведения обряда в этот день собирались в южной стороне леса. Готовили пищу на

костре, устраивали стол, а кусочки еды кидали в сторону леса, как будто вороне,

чтобы она принесла удачу, счастье, тепло, солнце. Обязательно делали поры (стол

с угощениями) возле березы, приносили в дар духам ленточки, платки с

завязанными в них белыми монетками. Кланялись, обращаясь к светлым духам

(найнворт), и молились о благополучии, здоровье детей и взрослых. В этот день

устраивалась праздничная трапеза. Готовили саламат – мучную уху, разные рыбные

блюда, пекли из теста золотистых птиц, угощали детей и друг друга.

В

вороний праздник обычно соревновались в силе и ловкости, устраивали музыкальные

состязания: кто кого переиграет на санквылтапе, кто знает больше мелодий. А

молодые в этот день выбирали себе женихов и невест.

Непременным

элементом праздника были традиционные мансийские танцы. Мужчины и женщины

исполняли их отдельно под струнный музыкальный инструмент — сангультап. В

танце, изображавшем весеннее поведение птиц, женщины закрывали лицо и голову

платком, оставляя лишь небольшие отверстия для глаз. Эти танцы имели и

магическое значение, связанное с представлением о женском теле как символе

плодородия.

Ворона

для народа ханты всегда была священной и почитаемой птицей. Хантыйская легенда

гласит: «Давно это было. Как-то весной прилетела ворона в наш северный край.

Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. Собралась она с силами и

каркнула во все горло. Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над просторами Севера,

над могучей рекой Обь, отозвалось в Уральских хребтах. От этого крика ожила

Земля, проснулся человек. С этого дня и начался род ханты. Люди были очень

признательны вороне. И был тот день седьмым от начала месяца твердого наста. Ун

кер тылыщ 7 – мет хатл.»

С тех

пор Вороний день является одним из самых почитаемых праздников на Ямальском

Севере. Ворона – символ жизни, вестница весны. По примете, если первая

прилетевшая ворона сядет на низкое дерево, весна будет скоротечная, если на

высокое – то затяжная.

В этот

день нельзя шить, рубить лес, колоть дрова. Родители рано утром будят детей со

словами: «Скорей бегите на улицу – Ворона прилетела и подарки принесла!» И

действительно, на ветках березы висят связки калачей, баранок, символизирующие

теплые весенние солнышки. У чума уже выставлены скульптуры добрых духов, их во

время праздника угостят кровью жертвенного оленя. Принося в жертву оленя богам,

они тем самым просят у них понимания, милости и благополучия. Если у чума

собралось много гостей – это большая честь для хозяина чума, главы семейства.

Вороний

день – это древний хантыйский праздник, на который собираются люди со всей

округи, приносят вкусные яства, припасенные заранее. В празднике участвуют

женщины, девушки и мальчики не старше тринадцати лет. Накрывают столы, после

чего мужчины и женщины расходятся к своим священным деревьям. К ели – мужчины,

к березе – женщины и просят благополучие своим детям. К веткам деревьев каждый

привязывает лоскутки из ткани с завязанными на них монетами (по количеству

детей), обращаясь к «туруму» и желая своим близким самого наилучшего в жизни.

Затем у мужского дерева закалывают оленя, и в момент смерти жертвенного

животного три раза кричат «туруму», как бы провожая оленя из этого мира в мир

иной. Шкуру и череп оленя вешают на святое дерево. Вкусив свежую оленину,

празднующие должны выпить по две чарки и свежей оленьей крови.

В

вороньей песне, записанной на реке Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением

маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми

гнилушками я присяду. Замерзшие ноги свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть

родятся!»

По

верованиям ханты за всеми вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с

ребенком не случилось беды. Ханты считают, что ворона, прилетев с юга, в

холодные дни греет лапки на древесных стружках, предназначенных для люльки

ребенка, желает продолжения их роду и здоровья детям на многие годы. Существует

предание о споре вороны с халеем. «Однажды халей сказал: «Пусть человек

умирает!». А ворона ему ответила: «Нет! Человек не умрет! Я буду прилетать весной

со связкой калачей и спасать его. Пусть только он бросает мне горсть древесных

стружек из люльки своего ребенка. Я в них погрею свои лапки»». Поэтому в

Вороний день принято менять в детских люльках древесные стружки, а старые

бросать вороне.

Вороний

праздник в каждом селении проводится по-своему. Однако схожими традициями, по

моему мнению, является то, что перед началом обряда женщины собираются на

окраине леса. Разводят костры, готовят пищу, накрывают на столы. Детвора

крутится возле столов. Потом все вместе кидают кусочки еды в сторону леса, как

будто для ворон, чтобы они принесли удачу, счастье, тепло и солнце. Отдельно

возле березки поставили стол с угощеньями, на веточки привязывали ленточки,

яркие лоскутки, кто-то повязал платочек с монетками. Это все дары для духов.

Вообще,

смысл праздника заключается в общении родных и близких людей, живущих далеко

друг от друга, в почитании священной птицы, которая пробудила природу и

оповестила тундровиков о наступлении весны. Встречи после долгой зимней

темноты, ожидание радостных весенних забот – пусть родится больше здоровых,

умных детей, а важенки подарят хозяевам стад хороший приплод оленят. Вороний

день еще называют праздником любви и встреч.

Образ

вороны в народном творчестве

Приметы,

связанные с образом вороны

Ворона почитается

как вестник жизни.

По примете, если

первая прилетевшая ворона сядет на низкое дерево, весна будет скоротечной, если

на высокое – затяжной.

Вороны, сидящие в

куче, в какую сторону головой – с той стороны будет ветер, если они сидят

близко к дереву – к ненастью.

Чуман с ручкой в виде вороны

Легенды,

связанные с праздником

Давным-давно это

было. Прилетела как-то ворона в наш северный край. Летала-летала, вокруг никого

нет, пусто. Холодно и хмуро. Собралась тогда ворона с силою и каркнула во все

горло. Полетело ее громкое «кар-кар» над просторами Севера, над могучей рекой Обь,

отозвалась в Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля. С этого дня начался

род ханты. И был этот день седьмым от начала месяца твердого наста. И стали

этот день называть «Ворнга хатл» — «Вороний день».

По преданью,

давным-давно ворона белой была. И жила она с людьми, в чуме.Но вот наступили

трудные времена. Людям не то, что живность кормить — самим есть нечего стало. И

отправилась ворона на поиски пищи. Полетела в сторону от чума. Недолго она

кружила, увидела падаль, наклевалась вдоволь, повернула обратно. Встретили ее

люди и глазам не поверили: улетала птица белая, а вернулась — черная. А когда

узнали, что наелась она падали, то выгнали прочь из чума. Потому что, как бы ты

не бедствовал, а до низости такой опускаться нельзя. Прогнали люди ворону, а она

все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни

сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона — первая вестница весны на

Севере.

Использование

образа вороны в декоративно-прикладном творчестве народов Севера

Заключение

В основе традиций и обычаев

коренных жителей Севера лежит редчайшая гармония человека с природой.

Испокон веков ханты и манси относились к природе с любовью и почитанием, всегда

жили с ней в гармонии, свято берегли её и хранили. Эти народы являются

носителями самобытной культуры, неоправданно вытесняемой в последнее время

современным влиянием разных народов и производства.

Мне было интересно узнать о

национальном празднике народов ханты и манси «Вороний день». Покоряет их

трепетное отношение к природе, её почитание. Заставляет задуматься о своем

месте в окружающем нас мире. Материал, собранный в ходе работы над проектом,

будет использован для оформления стенда в нашем кабинете и проведения классного

часа «Вороний день»- национальный праздник народов ханты и манси».

Литература

- Молодин В.И. Знакомьтесь:

ханты. «Наука» Новосибирск 1992 - Ругина Вилена. Праздники

народа ханты «Ямальский меридиан», 2001, №4, С.40-41 - Соколова З.П. Путешествие

в Югру. М. 1982 - http://gcbs.ru/cbs/pub/prazd/Prazdniki.html

Приложение

1

Результаты

анкетирования

Приложение

2

Материалы

для оформления стенда «Национальный праздник народов ханты и манси «Вороний

день»

Приложение

3

Схемы для

выполнения поделки «Ворона» в технике оригами на классном часе, посвященном

празднику «Вороний день»

«Вороний день» в празднично-обрядовой деятельности манси и ханты

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Власенко И.Ю. 1

1МБОУ «Федоровская СОШ №5»

Власенко Л.В. 1

1МБОУ «Федоровская СОШ №5»

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение.

Традиционная культура народов Севера (ханты, манси) складывалась на протяжении веков. Она складывалась через отношения между человеком и природой. Эти отношения и связи, оберегаются в обычаях, религиозных верованиях и праздниках. Бережное сохранение традиций — один из главных принципов жизни современных ханты.

Многие группы сибирских народов — обские ханты, уральские манси и д.р. вели свое происхождение от медведя, зайца, гуся, кедровки, журавля, щуки или лягушки. Животные выступали покровителями людей, помогали им в промысле.

Духовная культура народа ханты связана с множеством мифов и легенд. Но все легенды, конечно, связаны с животными и охотой.

Цель исследовательской работы: проанализировать особенности проведения праздников манси и ханты, связанных с культом птиц.

Анализируя данную проблему, предполагается решить ряд задач:

1. Изучить литературу, раскрывающую сведения о праздниках народа ханты, связанных с культом птиц.

2. Провести анкетирования учащихся для выявления уровня знаний о традиционных праздниках народа ханты.

3. Создать буклет народных праздников ханты, связанных с культом птиц.

Проблема: современные обучающиеся имеютнедостаточные знания о праздниках народа манси и ханты, связанных с культом птиц.

Анализируя данную проблему, предполагается решить ряд задач:

1. Изучить литературу, раскрывающую сведения о праздниках народа ханты, связанных с культом птиц.

2. Провести анкетирования учащихся для выявления уровня знаний о традиционных праздниках народа ханты.

3. Создать буклет народных праздников ханты, связанных с культом птиц.

Методы исследования: работа с литературой; описательный; практический; конспектирование; социальный опрос и анализ результатов; обобщение; цитирование.

Материалы нашей работы могут использовать учителя на уроках окружающего мира, искусства, литературы, а так же во внеклассной деятельности и на занятиях кружков.

Глава 1

Праздники ханты и манси (обские угры) отмечают определенный ритм жизни, выражая адаптацию человеческой деятельности к природному ритму, и являются важным средством создания эмоционального настроя семьи и общины, необходимого для их нормального функционирования.

В празднично-обрядовой деятельности манси наиболее полно сохранились и получили развитие черты их традиционного образа жизни.

Традиционные праздники были многофункциональными, доминирующей функцией чаще всего выступала магическая, с течением времени в различных праздниках на первый план выдвигались социальная, эстетическая, эмоциональная и другие.

В последнее время традиционные праздники воспринимаются коренными народами Севера как важнейший элемент их этнической культуры, отличающий их от других народов, именно с традиционными праздниками они связывают сохранение и возрождение своей культуры.

Среди периодических календарных праздников ханты и манси наибольшую роль играли ежегодные. Годовой цикл представлялся воплощением круговорота жизни общины и отдельного человека. Особая роль в календаре манси отводится таль котлъ – середине года. Она приходится на конец марта – начало апреля. Это время окончания охоты, начало рыболовного промысла, перекочевки на весенние юрты.

Ханты и Манси, у которых были олени, после этого отправлялись в горы. Поэтому в качестве новогоднего мог выступать приуроченный к Благовещенью Вороний день, отмечавшийся около 7 апреля. Урине хотэл эква – «вороний день», праздник в начале весны, во время прилета ворон. (манси). Его приуроченность к 7 апреля была, вероятно, более поздней, адаптированной к православному календарю.

В настоящее время в Ханты-Мансийском АО проводится большая работа по возрождению этого праздника. С 2012 года в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа «О празднике и памятной дате Югры», День коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» стал праздником автономного округа и ежегодно отмечается во вторую субботу апреля. В Югре официально разрешили справлять Вурна хатл так, как делали это их предки и не связывать напрямую Благовещение с языческими обрядами Урин эква хотал.

Время проведения «Вороньего дня» – начало апреля; точной даты не было, день устанавливали по первым прилетевшим птицам. Основными участниками обряда были женщины и дети, мужчины участия не принимали. Готовились к этому дню заранее, оставляли хороший кусок мяса для каши-соломат. За день до назначенного дня пекут хлеб и прочее, готовят разноцветные полоски материи от имени каждого члена семьи, к концу которых привязываются серебристые монеты. Вечером дети и молодые женщины (для них значимым было появление в будущем детей) делают «утиное гнездо» из сена на навозных кучах возле своих стаек, вместо яиц кладут лошадиный помет, количество соответствует количеству утиных яиц в гнезде (4-7 штук). Делали так, чтобы другие не сразу могли найти, но и сильно не прятали. На следующий день рано утром шли собирать «яйца» из чужих гнезд и свои. Взрослые, когда будили детей, говорили: килаты нух, хўв уллаты, вурңайн сємлан щинŏхлыйт ‘вставайте, долго будете спать – ворона вам глаза выклюет’.

Ворона просыпается рано (нух алаң хŏнъл кил), встает с рассветом, и надо раньше нее найти гнездо. Считалось, кто много сейчас соберет «яиц», тот и летом много соберет. Про того, кто рано встал и собирал много «яиц», говорили каркам няврєм ‘шустрый, работящий’. Тот, кто проспал и ничего не собрал – ленивый, нерасторопный.

Днем собирались в лесу в южной стороне деревни, откуда прилетает ворона. Женщины варили соламат, чай, ставили угощение Тўт ими Богине огня и звали ворону погреться у костра: хўв мўв ювум ёшен, кўрен тăм алум тўтэв хущи хошмалталы ‘дальнюю дорогу летевшие руки, ноги здесь у нашего костра погрей’. Как сварится соламат, на дерево, растущее со стороны восхода солнца, ставили угощение, и тот, кто залез, должен был кричать, подражая вороне (таким образом, призывали ее). На ветки привязывали разноцветные полоски материи, принесенные из дома. Женщины молились, головой кланяясь в сторону этого дерева, просили для детей здоровья, благополучия. Делали «снежный стол». После трапезы начинались игры и соревнования, в них принимали участие и взрослые женщины.

Информант Тебетева Т.Т. (род.: д. Моим, Октябрьский район, 1927 г.) рассказывает, что в «гнездо» вместо «яиц» ложили комочки снега (т.к. не было лошадей). К этому дню специально оставляли вновь родившегося олененка и делали жертвоприношение вороне. Для детей варили мясо в отдельном котле, говорили: «ешьте мясо вы, когда прилетит ворона, чтобы не трогала вновь родившихся оленят, не выклевывала им глаза». Взрослые себе варили мясо другого животного в другом котле. Ставили угощение Тут ими и Вороне. Для вороны на дерево вешали платок или детское платье.

Курикова М.И. (род.: д. Ванзеват, Белоярский район, 1928 г.) вспоминает, что раньше «вороний день» отмечался как большой праздник. В образе вороны – большой женский дух. Она хорошее делает и плохое. Дети вечером делали гнездо, ложили конский помет, а рано утром ходили и сами убирали свои «гнезда». Чужие искать не ходили. В каждом доме варили соламат, пекли хлеб, готовили еду, ставили угощение духам. Ходили друг к другу в гости.

Аксенова Т.Г. (род.: д. Тунзинкорт, Березовский район, р. Малая Сосьва, 1938 г.) говорит о том, гнездо делали из прутьев на дереве, как настоящее воронье гнездо, потому что ворона на утиное не сядет. Во внутрь ложили гнилушки из детской люльки, чтобы после дальней дороги птица могла погреть свои лапки. Во дворе делали костер, варили соламат, чай, приходили соседи со своим угощением.

Логаны Д.К. (род.: д. Юильск, Белоярский район, 1928 г.) упоминает о том, что жертвовали вновь родившегося олененка (это делал мужчина, но после угощения он уходил, в обряде не участвовал). Варили соламат и просили ворону не трогать оленят (глаза не выклевывать). Детям не давали кушать это мясо, его ели только взрослые женщины. Вороне вывешивали на дерево детское платье. Когда ворона улетает, она говорит: вурңа, вурңа имилє, ма щи яма лєтєм năma сот хурапты хураң щăхрэн яма лє am єнумлат ‘ворона, ворона-женщина, я говорю, за то что меня хорошо угощаете, сто разных красивых детей пусть здоровыми растут’.

Курганова (Новьюхова) Г.М. (род.: Теги, Березовский район, 1947 г.). Ворону в песне называют «матерью, богиней, с крыльями женщиной, с ногами женщиной». Она приветствует многодетных матерей, желает, чтобы они рожали больше детей и им было, где погреть ноги. Гнезда делали в тот же день рано утром, до восхода солнца. Обряд проводили в лесу, завязывали на ветки деревьев лоскутки материи, просили здоровья и благополучия детям. После угощения пели песни вороны, хантыйские песни, рассказывали старинные рассказы. Мужчины не принимали участия в обряде.

Вороний праздник – это день поклонения Матери-земле, Калтащ ими – женщине- прародительнице, многодетной матери, и его проведение связано с заботой о воспроизводстве жизни. Во время этого обряда поклоняются и Небесному отцу, Тŏрум ащи.1 Земля и небо – первоначальная пара, союз которых послужил началу жизни во Вселенной. В эти дни поклоняются и огню, Тўт аңки; эта опасная стихия является подругой (лŏйңал) Матери-земли. Не зря про три эти стихии говорят: лыв ёрлал, мутрайлал лыв ёшелн ‘их сила, их мудрость – в их руках’.

Таким образом, собранный материал явился источником для восстановления данного обряда, бытовавшего в прошлом у ханты и манси. Возможно, что в памяти наших информантов сохранилось не все, но главные элементы обряда с их помощью удалось выявить и описать.

По старым легендам именно ворона своим карканьем разбудила жизнь в тундре, от её громкого голоса проснулись спящие глубоко под могучей рекой Обь, первые люди, и раскрылась земля вплоть до Уральских гор, и вышли проснувшиеся люди на поверхность Земли, чтобы жить на ней, трудиться, радоваться и рожать детей. И день тот был седьмым от начала «месяца твёрдого наста» — ун кер тылыщ 7 мет хатл. С тех самых пор благодарные люди и празднуют Вороний день – Урин эква хотал – Вурна хатл. Празднуют этот день, когда прилетают первые вороны и своим громким «Ка-а-ар!!!» вновь будят тундру, возвещая всем живым: «Весна пришла! Празднуйте дни пробуждения от долгого зимнего сна! Идёт тепло и солнце! Ка-а-ар! Ка-а-ар!!!»

Шаманы, одетые в костюмы с украшениями из перьев, начинают бить в бубны особым ритмом, зазывая к стойбищу ворон. Считается, что ворона прилетит на эти звуки. Поскольку ханты верят, что крик вороны несёт пробуждение силам природы, то неудивительно, что именно ворона считается покровительницей женщин-матерей и их детей. А женщина всегда являлась продолжательницей рода, так что отношение и к празднику, и к священной птице у обских народов особенное.

Услышав мерный звук бубна, дети сплетают из камыша и веток гнёзда, украшая их ленточками, яркими лоскутками, бусинами и монетками – для вороны.

«Использованный по назначению» цап складывали в одно место со всего селения, обычно рядом с каким-либо пнём, для того, чтобы прилетевшая ворона могла на пеньке отдохнуть перед долгими весенними хлопотами, а в этом цапе погреть свои замёрзшие лапки. Чем больше цапа – тем теплее, а чем теплее вороне, тем щедрее она к добрым людям. Теперь она не должна забыть отблагодарить их за доброту, пожелав перед тем, как улетать: «Пусть здесь родятся мальчики, пусть здесь родятся девочки. Пусть будет здесь много детей! Пусть будет здесь много цапа, чтобы могла я здесь хорошо греть свои лапки!»

Старики говорят, что ворона радуется вместе с людьми рождению каждого ребёнка, поэтому самый верный оберег для дитя – метёлочка из вороньих перьев. Пожалуй, так оно и есть! Если кто видел, как вороны защищают свои гнёзда и воронят, тот охотно поверит в то, что дух вороны способен защитить и людского «воронёныша», особенно, если это дух священной вороны!

А кто из детей первым увидит на Новый Год ворону – тому она будет покровительствовать весь год, и принесёт в дом здоровье, удачу и достаток!

«Ворона прилетела – весну на хвосте принесла!» — радостно говорят ханты.

«Крик вороны – весне верный знак!» — вторят им манси.

Начало праздника – для детей.

Гостей окуривают дымом чаги, угощают клюквой и прочими сладостями.

Дети поют вороне весёлые песни, заводят пляски, загадывают желания и, зашептав своё желание в узелок, вешают его на священное дерево – берёзу.

Вообще, основное место для этого праздника – это место, где растут священные деревья. Им поклоняются веками.

Жители ХМАО правильно считают, что дерево берёт свою жизненную силу из земли и уходит корнями в нижний мир – туда, откуда они сами родом, туда, куда уходят их предки, туда, куда им самим предстоит уйти со временем.

Крона же дерева – связь с верхним миром, где живут невидимые человеческому глазу духи. Ствол – это средний мир, с которым человек соприкасается с часа своего рождения и до последнего своего вздоха.

Но у мужчин и у женщин священные деревья разные!

У женщин и детей – берёза.

К берёзе идут женщины, принося ей свои нехитрые дары: цветные лоскутки, кусочки меха, монетки, сушки и пр., и, повязывая их на гибкие ветки, разговаривают с белоствольной, испрашивая у неё чаще всего здоровья родным и семейного благополучия.

Детский праздник заканчивается древним священным ритуалом – поклонению духу Огня, во время которого пожилая уважаемая женщина снимает платок с головы маленькой девочки и «дарит» его духу Огня, кидая детский платок в священный костёр. Девочке же дарится новый платок, который женщина снимает со своей головы.

Этот обряд символизирует связь поколений и считается обязательным действием в Вороний день.

Наступает время мужчин.

На священной земле, куда запрещено вступать женщинам, растёт священное дерево мужчин – кедр. Здесь редко можно увидеть цветные ленточки, здесь приветствуются иные дары. Ворона принесёт тёплые дни лишь в обмен на тёплую кровь. Здесь мужчины приносят в жертву оленя.

Животное покрывают шкурой лисицы и, прокричав трижды: «Туруму!», призывая духов проснуться и принять эту жертву, закалывают оленя одним движением, как делали это их предки веками. Прямо под корнями священного кедра тушу разделывают, поднося каждому по куску сырой оленины и по чашке живой крови, а череп и шкуру оставляют на дереве. Пройдёт совсем немного времени, и жертвенная плоть перекочует из под ветвей кедра, на богато убранные столы.

Здесь не только свежая оленина, здесь и уха из трёх рыб (щука, окунь и муксун), мясной суп из тетерева (эта птица не считается священной), вкуснейший саламат и много печева. Как только оленина попадает на стол, женщины, подражая крикам птиц, зазывают всех на общую трапезу. А после сытной еды устраивают танцы и игрища. К исполнению обязательны «Акань», «Куринька» и «Ойкайкв».

Молодёжь развлекается бегом с палкой (каюрские бега), метание тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок и, конечно, национальная борьба нюлтахл и хапсагай (борьба на поясах). Длиться праздник может не один день, как говориться: пока будет желание.

Да, конечно, время меняет всё. Но! Даже время отступает перед столь древней верой в духов и покровителей хантов и мансов.

Эти народы свято верят, что их духи живут в каждом живом существе, будь то большой олень или маленькая травинка.

Поэтому и празднуют они свой Новый Год — Урин эква хотал – Вурна хатл – Вороний день с такой душой и с абсолютным счастьем в сердцах.

Глава 2

На вороньем празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывает легенду о вороне.

– Говорят, давным-давно ворона белой была. И жила она с людьми, в чуме. Но вот наступили трудные времена. Людям не то, что живность накормить – самим есть нечего стало. И отправилась ворона на поиски пищи. Недолго она кружила, увидела падаль, наклевалась вдоволь, повернула обратно. Встретили ее люди и глазам не поверили: улетела птица белая, а вернулась – черная. А когда узнали, что наелась она падали, выгнали прочь из чума. Потому что, как бы ты ни бедствовал, а до низости такой опускаться нельзя.

Прогнали люди ворону, а она все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона – первая вестница весны на Севере. И еще, наверное, потому, что помнят люди те давние времена, когда все жили в мире и благополучии, а ворона была белой птицей.

Так повествует хантыйская легенда, древняя, как сам народ, сложивший ее.

В хантыйских и мансийских преданиях вороны выступают покровительницами женщин и детей. Мокрый цап (стружки из мягкой древесины, которые насыпались в детскую люльку) обычно складывались в одно место на окраине селения под пеньком. И ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эту кучку преющего цапа и грела свои лапки. А когда улетает ворона в теплые края, то на прощанье пролетает над селением и приговаривает: «Пусть больше появляется на свет мальчиков, пусть больше появляется на свет девочек. Когда я вернусь сюда весной, будет где мне лапки свои погреть». Старые люди говорят, что ворона – хорошая птица, она радуется рождению детей.

В вороньем празднике проявлялась специфика календарного праздника, состоявшаяся в том, что он имел «целью обеспечить благополучие данного лица или коллектива вплоть до следующего такого же обряда, то есть в течение года».2

С этим же связано большое количество примет и гаданий, приходившихся на Вороний день у хантов и манси.

Приметы были обусловлены многолетними наблюдениями за природой. Считалось, что если 7 апреля ветер дует с севера, то «сорок утренников пройдет до тепла», то есть сорок дней сохранится холодная погода. Следили за тем, куда садится прилетевшая ворона. Если на Верхушку дерева, то говорили, что будет «большая вода».

По количеству снега в вороний день определяли, много ли будет рыбы и ягод. Некоторые магические приемы, по представлениям обских угров, должны быть действенны в преддверии или в день праздника. 6 апреля ночью выходили на дорогу и клали комки лошадиного навоза. Считалось, что кто много их соберет утром, у того будет много утиных яиц летом, у того будет хорошая охота. Существовал и другой магический прием: в пять часов утра брали пучок сена, перевязывали его посередине, на него клали лошадиный навоз и ставили у дверей дома. Таким образом, имитировали утиное гнездо. Считалось, что чем оно больше, тем больше семья найдет утиных гнезд и успешнее будет охота. У северных хантов такие гнезда делали мальчики в возрасте 10-14 лет и им придавалось аналогичное значение.

2.2

Но медвежьем празднике хантов и манси мы наблюдаем множество сцен борьбы птиц с медведем. Образы птиц полифункциональны, остановимся лишь на одном моменте, когда антагонистами выступают медведь и ворон.

Во время еды медвежьего мяса ханты и манси подражали крикам ворона, пытаясь так ввести в заблуждение медведя и снять с себя вину за нарушение табу на медведя и на его мясо.3

Особую роль играл ворон в последних сценах медвежьего праздника, когда медведь должен был покинуть людей. При этом все присутствовавшие на празднике обсыпались снегом, много шумели, боролись, отвлекая внимание медведя. Такой финал праздника наблюдал в начале XX века по р. Сосьва А. Коннисто.

На р. Сосьве во время заключительных сцен праздника появлялись двое мужчин в масках ворона. Они нападали на медведя, переворачивали его колыбель, и, несмотря на крики и борьбу с ними участников праздника, захватывали медведя и покрывавшую его жертвенную одежду.

На р. Пелымке ворона представлял один мужчина. Сцена называлась «Представление о воронах» или «Священное представление». Изображавший ворона танцевал, потом подходил к медведю и делал вид, что что-то отрезал от его морды. Люди кричали, «ворон» убегал из дома, но возвращался и отрезал морду медведя, заворачивал ее в платок и со словами: «Я нашел чистое живое серебро, я нашел чистое живое золото», – убегал. В дверях хозяин медведя отнимал у него медвежью голову4.

Такое противоборство медведя и ворона существовало у различных групп обских угров. Исход борьбы мог быть различным. Эту борьбу можно рассматривать как

противопоставление верхнего, связанного с птицей, и нижнего, связанного с медведем, миров, нашедшее отражение в бронзовом литье. Кроме того, учитывая, что в культуре хантов и манси прослеживается двух компонентность, связанная с ассимилирующей ролью предков угров.

В обрядовой деятельности двух компонентность их культуры могла проявляться в борьбе мифологических персонажей, противоречие между которыми разрешалось через праздник.

2.3

Вместе с вороной упоминаются и другие птицы: сорока сав-нэ и чайка халей.

Сорока будто радуется прилету вороны, ждет, какие вести принесет с теплых краев. Подсаживается к ней и жалуется: «Ты каждый год оставляешь меня здесь присматривать за твоими птенцами. Столько мучений переношу с ними. Сама живу я без нужды, а твои дети чуть с голоду не помирают». «Я, пока тебя нет, твоих большеголовых детей насыщая, руки, ноги совсем тонкими стали (похудела). Большеголовые люди за счет меня живут, за счет моих костных мозгов с ног». Вǝн ухуп щешт (косматые) – так сорока называет людей. Считается, что, улетая на зимнее время, ворона оставляет людей (своих птенцов) на попечение сороки.

В разговоре с чайкой, перед отлетом в тёплые края, ворона говорит: «До моего прилета девочки, мальчики пусть родятся, я на их кучках из гнилушек руку бы грела, ногу бы грела». Гнилушки поԓты юх из детской люльки высыпали в течение зимы в одну кучу у какого- нибудь пня или дерева со словами: «Когда ворона прилетит, пусть здесь ноги греет». После прилета ворон часто наступают холодные дни, и в такие дни они зарываются в эти кучи, иногда видна только голова.

Чайка халей. (у хантов чайка – мужского пола) отвечает: «До моего прилета девочки, мальчики пусть умрут, на их могильных шестах буду отдыхать с дороги, я бы громким смехом соровой чайки смеялся, громким смехом речной чайки смеялся». Крик речной чайки похож на хохот. Согласно поверьям, мертвым не нравится смех чайки, они считают, что он над ними смеётся. В песне «Халев ики ар» ‘Песня чайки мужчины’ поётся: «Сети ставящий мужчина с сетей ворующим рыбу меня называет, морды ставящий мужчина с морды ворующим рыбу меня называет». Чайку не любят за то, что вредит человеку и оставляет плохие слова.

Таким образом, сорока зимует, а две другие прилетают в наши края ранней весной, строят гнезда в одно и то же время, являются разорителями других птичьих гнезд. Но только вороне делают угощение, потому что она радуется рождению детей, улетая, оставляет добрые слова тем, кто ее хорошо встречал и угощал.

Главное свойство праздников в их повторяемости, другая важнейшая функция

праздников – интегрирующая, объединяющая определенное сообщество (семья, община, народ). Кроме того, праздники выполняют важную функцию социальной и психологической адаптации человека в обществе.

Глава 3

Анализ женских праздников манси, хантов и башкир позволяет проводить на их материале историко-генетическое сравнение, «рассматривающее сходные явления как результат их генетического родства и последующих исторически обусловленных расхождений».5

В памяти информаторов сохранились лишь фрагменты этого значительного в прошлом праздника, которые могут быть дополнены материалами близких по содержанию женских весенних обрядов. В литературе нет описания этого праздника.

Только у В. Н. Чернецова есть небольшое замечание. Он пишет, что в «синкретическом, возникшем под воздействием христианства календаре обских угров «Вороний день», то есть время прилета ворон слился, видимо, по своему содержанию с Благовещеньем»6

День Благовещенья был популярен у многих народов. Одни отмечали его как праздник весны, у других он не имел такого значения, в этот день примечали и предсказывали на будущее погоду.7

Начало весны праздновали многие народы Сибири, но этот праздник имеет ряд характерных особенностей.

|

Ханты и манси |

Аганские ханты |

Кондинские манси |

Сосьвинско -ляпинские манси |

Ивдельские манси, живущие в Свердловской области |

Северные ханты. |

|

«вороны приносят весну» |

«вороны приносят весну» |

не известны вороньи праздники |

«вороны приносят весну». |

«вороны приносят весну». |

«вороны приносят весну». |

|

Они первыми прилетают, начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая саму природу. В представлениях и обрядах вороны выступают покровительницами женщин и детей. В вороньей песне, записанной на С. Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением маленькие девочки, меленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми гнилушками (из их люлек) я присяду. Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть родятся, долгоживущие мальчики пусть родятся!»8 |

Ворона радуется рождению человека. По их обычаям, за всеми вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось несчастье. Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не нужны. Поэтому мокрый «цап» (стружки из мягкой древесины, которые насыпались в люльку) из детских люлек складывали в одно место на окраине селения под пеньком. «И ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эти теплые стружки – лапки свои грела. Ведь она прилетала первой, a апреле, в пору, когда оттепели сменяются заморозками, и у нее мерзли лапки. Садилась на теплые стружки и говорила: Побольше бы детей на землю приходило, чтобы было мне где погреть свои лапки. Кроме того, покровительницами женщин выступали две вороны. Женщины хранили их изображения, изготовленные отцом или старшим братом, когда выходили замуж и переезжали в новое жилище9 |

представления о вороне и там связаны с заботой о воспроизводстве жизни, о здоровье и благополучии детей. Про ворону говорили, что она «прилетает, кто, где родит, добра желает». Если видели, что ворона сидела на мхе, то его стелили детям, чтобы они были счастливы |

начиналась задолго до Вороньего дня, еще зимой. Если на охоте убивали олениху с маленьким олененком, то его специально оставляли на этот праздник для приготовления детских кушаний. Его варили на улице и кормили детей со всей деревни. Взрослые собирались в домах, ходили друг к другу в гости Нa празднике готовили много мяса домашних животных. В Вороний день обязательно готовили сломот – густую кашу из крупы с водой. Обязательным элементом праздника у манси являлись танцы. Но вороньем празднике исполнялись традиционные мансийские танцы «Куринька», «Акань, акань», «Ойка икв». Мужчины и женщины танцевали отдельно, в сопровождении струнного музыкального инструмента сангультапа Особенностью вороньего дня были танцы, изображавшие весеннее поведение птиц. Женщины, их исполнявшие, закрывали лицо и голову платком, оставляя лишь небольшие отверстия для глаз. Первоначально они часто имели магическое значение, связанное с магией женского тела как символа плодородия, выражавшееся демонстрацией плодоносящих сил женского тела. Такую же функцию выполняли танцы, изображавшие поведение птиц.10 |

сближают ворону с мифологической героиней Синь (Калташ), которая как прародительница определяла судьбы людей, отмечая их жизненный путь на священных бирках, помогала при родах. Праздником Синь Ивдельские манси считали Урине хотэл. |

По их представлениям «ворона – чистая птица, она летает в южную землю и приносит менструацию»Во время праздника на краю деревни ставили стол и делали жертвоприношение вороне – ставили горячую кашу и чай, от которых шел пар. По словам информаторов, раньше на праздник собирались только маленькие «чистые» девочки, у которых еще нет менструации, и старушки. |

|

Женские весенние Обряды хантов и манси, деревни Ванзетур в низовьях С. Сосьвы |

Церемонии в дни праздников, ханты р. Сыня. |

|

Недалеко от деревни Ванзетур в низовьях С. Сосьвы на берегу озера Моравитур было священное место – аращкан (аращ – костер; кан – место). Там стояла сосна, на которой были привязаны разноцветные полоски ткани. На берегу озера весной собирались женщины, с ними могли быть и дети. Каждая приносила кусочек материи. Под сосной стоял стол, за ним ели и пили чай. Женщины молились о благополучии – головой кланялись на сосну. Около деревни Ломбовож находится озеро, посвященное гагаре. На нем также устраивались женские праздники. На берегу пили чай, а на деревья в качестве жертвоприношения привязывали лоскутки ткани. Целью праздника было стремление к благополучию, в первую очередь забота о детях. |

на женских священных местах собирались женщины, готовили пищу на костре, молились духам, кланялись на березу. В число приносимых даров входили ленточки и лоскутки ткани, монеты, пуговицы, а также специально изготовленные куколки. Эти праздники были преимущественно связаны с культом духов-«хозяев» но многие их черты близки вороньему дню.11 |

Описанные праздники ханты и манси объединяет ряд характерных особенностей: весеннее время проведения, особая роль женщин и детей, птичьи атрибуты, украшенное дерево как центр праздника, жертвоприношение в виде лоскутков ткани, некоторые виды обрядовой пищи, функциональное назначение.

|

У башкир известен праздник «Карга туй» (карга – грач12, туй – праздник), |

У восточных башкир |

|

его время – с конца апреля до начала июня – в начале весны, как только стает снег, появляется свежая трава и прилетают грачи. В этом празднике участвовали женщины, девушки и мальчики не старше 13 лет. Местом его проведения выбирался один из ближайших к деревне холмов. Там варили кашу и пили чай. Девушки и молодые женщины водили хороводы, играли в мяч, прыгали через препятствия. Распорядительницей на празднике была старшая из женщин, которая надевала специальный костюм. Так праздновали Карга туй на восточном склоне Урала и в прилегающих к нему степях.13 |

обряд «Воронья каша» по случаю встречи весны означал встречу нового года. Молодые девушки и женщины украшали деревья лоскутками разноцветных тканей, монетами, бусами, плетками, после чего ходили вокруг дерева, произнося благопожелания: «Пусть пищи хватит каждой паре! Пусть хватит пищи и людям, и птицам!» У башкир даже известны случаи, когда детей заставляли взбираться на деревья и кричать, подражая голосу и поводкам ворон. Дети, изображавшие ворон, ели ритуальную кашу, сидя на деревьях. |

|

Примечательная башкирская легенда к песне «Карга балавы» («Вороненок»), в которой говорится, что ворона воспитывала человеческого детеныша, приютив его в своем гнезде.14 |

По мнению исследователя Южного Урала Н. А. Мажитова, праздник, описанный С. П. Руденко, является позднейшим отзвуком одного из тотемических обрядов.

Об этом свидетельствуют его главные элементы: проведение ранней весной, на высокой горе, участие в нем одних только женщин. В эпосе «Урал-Батыр» есть указания на то, что в день прилета птиц башкиры приносили жертву своему главному покровителю-ворону, причем именно девушку.15

Мы составили сравнительную таблицу весенних праздников манси, хантов и башкир. (Приложение 1)

Таким образом, изучая традиции, обряды, знакомясь с праздниками, люди узнают прошлое, учатся любить, уважать и беречь край, в котором живут, свой народ и другие народности, окружающий мир.

Заключение

Традиционная культура народов Севера складывалась на протяжении веков. Она была максимально приспособлена к природным условиям их обитания, она была подчинена определенным законам, передающимся от одного поколения к другому. Самыми существенными являются отношения, которые складываются между человеком и природой. Эти отношения и связи, зародившиеся в незапамятные времена, ревниво оберегаются традицией, закрепляются в обычаях, обрядовых действиях, религиозных верованиях.

Знакомство с традиционной культурой ряда коренных народов Севера является первоочередным требованием времени к людям, живущим на территории края.

Этот северный край, в котором мы растем, взрослеем, обязательно станет частью чье-то судьбы. И поэтому, мы должны знать обычаи и традиции коренного населения, уважать их, соблюдать заповедь земли Северной.

Итогом работы стало изготовление буклета, проведение праздника среди 5-х классов, классный час в 11-х классах.

Самое интересное, что никто не знает об этом празднике. Созданные буклеты помогли заинтересовать обучающихся.

7 апреля я проведу праздник по созданному сценарию среди 8 классов. (Приложение 2)

Список литературы

Т. Р. Пятникова Фольклор коренных народов Югры и Ямала: общее и особенное : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Ханты-Мансийск, 26 февр. — 2 марта 2006 г.). — Ханты-Мансийск, 2008. — С. 148-156

Анфертьев А. Н. Календарные обходы и мартовская обрядность у народов восточной Европы:преемственность и этнокультурные контакты: Автореф. … Л., 1980, с. 9.

Kannisto A. Naterialen zur Mythologie der Wogulen. Helsinki, 1958. S. 362; Tschernjetzow V. N. Barenfest bei den Ob—Ugriern. – Acta Etnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. Тоmus 23 (3-4). Bd., 1977, s. 317. Куломзин B. M., Лукина Н. В. Васюганско-ваховские ханты. Томск, 1977, с. 169.

Жирмунский В. М. Эпическое творчество славянских народов и проблема сравнительного изучения этноса. – Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979, с. 194.

Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. М., 1971, с. 90.

Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983, с. 111.

Королева Э. А. Ранние формы танца: Автореф. … М., 1973, с. 7.

Соколова З. П. Женские и мужские священные места у хантов р. Сына. – Итоги полевых работ Института этнографии в 1971 году. М., 1972, с. 167–169.

Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности. – 80., 1890, № 1, с. 63.

Руденко С. И. Башкиры. М., Л., 1955, c. 277–278.

Нагаева Л. И. Танцы восточных башкир. М., 1981, с. 57.

Приложение 1

|

Вопросы для сравнения |

Сосьвинско -ляпинские манси |

Аганские ханты |

Северные ханты. |

Праздник у башкир |

|

Название |

Урин эква хотал |

Вороний день |

Вурна хотл |

«Карга туй» (карга – грач16, туй – праздник), |

|

Время проведения |

Вторая суббота апреля. По первым прилетевшим птицам. |

Вторая суббота апреля. По первым прилетевшим птицам. |

Вторая суббота апреля. По первым прилетевшим птицам. |

Именно в первых числах марта, когда с зимовки возвращается грач, проводится Каргатуй. |

|

Образ вороны |

В верованиях манси ворона, так же, как и гусь, журавль и другие перелётные птицы, играют роль связующего звена между главным богом Торумом и людьми. |

Ворона — первая птица, которая прилетает на Север после долгой зимы, когда ещё лежит снег. Поэтому и отношение к ней особое. Ворона — предвестница весны. Не случайно у народов ханты и манси есть такая поговорка: “К нам ворона весну приносит” |

По их представлениям «ворона – чистая птица, она летает в южную землю и приносит менструацию» |

Карагатуй можно перевести как “грачиная свадьба” или “грачиная каша”, что отсылает нас к тем временам, когда в Башкирии одним из самых распространенных культов был культ птицы. В последствие, праздник стали ассоциировать с приходом весны, ведь грач – птица перелетная. |

|

Обряд |

Если на охоте убивали олениху с маленьким олененком, то его специально оставляли на этот праздник для приготовления детских кушаний. Его варили на улице и кормили детей со всей деревни. Взрослые собирались в домах, ходили друг к другу в гости. В Вороний день обязательно готовили сломот – густую кашу из крупы с водой. |

На священных местах Ханты готовят пищу на костре, молились духам, кланялись березе. В качестве даров приносили ленточки и лоскутки материи, монеты и специально изготовленные куколки. Подражая криками птиц, участники праздника приглашали всех к общей трапезе. После пиршества устраивали игры и танцы |

Во время праздника на краю деревни ставили стол и делали жертвоприношение вороне – ставили горячую кашу и чай, от которых шел пар. По словам информаторов, раньше на праздник собирались только маленькие «чистые» девочки, у которых еще нет менструации, и старушки. |

По традиции некоторые башкиры обвешивали ещё голые ветки деревьев различными предметами, как бы предсказывая природе благополучие, пышное цветение. Вспоминая эту традицию, дети завязали ленточки с пожеланиями, чтобы на земле был мир, никогда не было войн, вовремя шли дожди, были хорошие урожаи, чтобы всегда светило солнышко, пели птицы, бежали ручейки, зеленела трава, чтобы не было пожаров, не гибли деревья и звери в лесу, чтобы планета цвела. Призвали всех быть милосердными к природе, Матушке-Земле. |

|

Поведение мужчин и женщин на празднике |

Мужчины и женщины танцевали отдельно, в сопровождении струнного музыкального инструмента сангультапа Женщины, их исполнявшие, закрывали лицо и голову платком, оставляя лишь небольшие отверстия для глаз. |

Кроме того, покровительницами женщин выступали две вороны. Женщины хранили их изображения, изготовленные отцом или старшим братом, когда выходили замуж и переезжали в новое жилище |

Мужчины и женщины исполняли их отдельно под струнный музыкальный инструмент — сангультап. В танце, изображавшем весеннее поведение птиц, женщины закрывали лицо и голову платком, оставляя лишь небольшие отверстия для глаз. Эти танцы имели и магическое значение, связанное с представлением о женском теле как символе плодородия. |

На празднике устраивались соревнования и игры. Женщины и дети показывали свое мастерство ,ловкость, талант и силу. Водились хороводы, танцы и песни. |

|

Песни вороне, танцы |

традиционные мансийские танцы «Куринька», «Акань, акань», «Ойка икв». Особенностью вороньего дня были танцы, изображавшие весеннее поведение птиц. |

«Вонтнэ» — «Лесная женщина». |

Мансийская сказка — От чего ворон черный |

Туй туй туй (пешеходная дорожка, тропа) |

|

Приметы |

Использованную стружку высыпали все в одно место на окраине селения под пеньком. Считалось, что ворона, прилетев с юга, садится на теплые стружки и греет лапка. Мох, на котором видели птицу, стелют в люльки под младенца. |

Ворона радуется рождению человека. По их обычаям, за всеми вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось несчастье. Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не нужны. Поэтому мокрый «цап» (стружки из мягкой древесины, которые насыпались в люльку) из детских люлек складывали в одно место на окраине селения под пеньком. |

Если в этот день кто-то увидит серую ворону и загадает желание, оно обязательно сбудется. Ну, а если первая прилетевшая ворона сядет на низкое дерево, то весна будет скоротечной. |

Согласно поверьям башкир, ворона прилетает на Север одной из первых и выступает в роли посредника между зимой и летом, «открывает путь» другим птицам. В мифах именно ворона – вестник весны, символ пробуждения и обновления природы, новой жизни |

Приложение 2

Фольклорно-игровая программа для 5-х классов «Вороний праздник».

Цель: пробудить интерес к творчеству народа манси, воспитывать доброту и уважение к обычаям и культуре других народов. Познакомить с традиционным праздником «Вороний день». Задачи:

познакомить детей с обычаями и традициями манси, дать представление об их ритуалах и обрядах;

познакомить с песнями и играми северных народов.

Оборудование: традиционный мансийский костюм для ведущего, стол с угощениями, деревья, снежные комья, костюм вороны, маска Менква, фонограмма «Голоса птиц».

Время проведения: 60 мин.

Действующие лица: Ведущий, Ворона, Миснэ – лесная фея, Менкв – лесной великан, Охотник.

Предварительная подготовка: разучивание песен, стихотворений.

Оформление зала: зал оформлен в виде лесной поляны: деревья, припорошенные снегом, снежные комья.

Ход мероприятия

Слышно карканье ворон. Двое детей ходят и на деревьях развешивают бублики и баранки. Выходит Менкв, разгоняет ворон, пытается прогнать детей.

Менкв: Кыш, кыш, проклятые! Не будет людям весны. Не принесёте вы им маленьких деток. Негде вам будет греться, замёрзнете, и весны не будет. Кыш, кыш!

Ведущий: Что же ты делаешь? Зачем бедных ворон гоняешь? Им и без тебя холодно, они хотят погреться.

Менкв: А зачем они прилетели? Пусть улетают. Не будет весны, и люди в лес ходить не будут. Меня и лесных жителей беспокоить не будут. А то солнышко пригреет, тепло станет, и люди опять в лес придут. То им ягоды, то им шишки подавай, то они берёзовую кору дерут, а то ещё за чем-нибудь придут. Нет покоя совсем. Вот я ворон и гоняю. А то они на своих чёрных крыльях весну несут.

Ведущий: Значит, нам надо позвать к нам на помощь Миснэ. Она и птиц спасёт и Менква успокоит.

Под музыку из-за кулис выходит Миснэ.

Миснэ: Что за шум? Что это ты, Менкв-Ойка, ругаешься, кричишь на всю округу, пугаешь ворон и всех обитателей земли? Лучше посмотри, день сегодня какой чудесный! Вороны на своих чёрных крыльях весну принесли.

Менкв: Этого мне и не нужно. Мне нужен покой, тишина. Приходят в лес и шумят и кричат, ветки деревьев ломают.

Миснэ: Это плохие люди, видимо, к тебе приходят. А вот у манси есть такие запреты, которые они беспрекословно выполняют. Без причины в лесу изображения рисовать нельзя, удачи в охоте не будет. Свистеть в лесу нельзя, иначе придет Вор хум – Лесной человек. Когда приходишь в лес, всегда оставь какое-нибудь угощение для хозяина леса. Когда уходишь из леса, не забудь поблагодарить хозяина леса за дары природы и оставить какое-нибудь угощение. Нельзя ковырять землю, кричать в лесу, брызгать водой – потревожишь духов. Нельзя трогать острым предметом землю, воду; ломать в лесу попусту ветки – причиняешь боль им. Нельзя собирать морошку или землянику с 1-м или 2-мя глазками – это ягоды нечистой силы. Если рассыпал ягоды в лесу, нельзя собирать обратно с земли. Солнце село – на улице не кричи, лесные духи услышат. В лесу не кричи, напугают. В лесу не свисти, лесные духи придут. А ты говоришь, что шумно в лесу становится, когда они приходят туда. Манси очень дорожат покоем окружающего мира и зря его никогда не потревожат.

Ведущий: Раз вы уже здесь, помогите нам подготовиться к празднованию «Дня вороны».

Ворона: Как долго я летела, проголодалась и очень устала.

Ведущая и Миснэ усаживают Ворону за стол, прикрывают её

пледом.

Ведущий: Садись за стол, угощайся. Посмотри, сколько яств тебе приготовлено.

Миснэ: Отогрейся у нашего огонька.

Ворона: Вот подкрепилась немного, согрела свои лапки. Очень хочется мне теперь посмотреть, как мои любимые детки умеют и читать стихотворения.

Ворона: Вот вы меня порадовали своими талантами. А теперь я с детками хочу поиграть в игру «Покаркаем вместе».

Менкв выходит из своего укрытия.

Менкв: Очень у вас тут весело. А можно я тоже с вами тоже поиграю? Я тоже очень люблю вселиться.

Ворона: А ты моих подружек больше обижать не будешь?

Менкв: Нет.

Ворона: И гонять их не будешь?

Менкв: Нет, нет, не буду. (Помогает Вороне провести игру)

Игра «Каркаем вместе!»

В этой веселой игре ворона является ведущей. Она не спеша читает стихотворение, а дети должны хлопать в ладоши, когда услышат «КАР!». Игра повторяется до тех пор, пока все слова не будут обнаружены.

(Стихотворение О. Емельяновой «Сорока-ворона. Живая игрушка»)

Села ворона на карниз,

Посмотрела она вниз.

Ох, ворона, не зевай –

Крошит Вася каравай.

Только хлебушек для птиц

Кот Картёпка караулит.

Уходи, Картепка, брысь,

А то свалишься ты вниз.

У Макар-ойки – рыбака

Через дом течет река.

Он от зари и до зари

Ловит в речке карасей,

Щучек, карпов, пескарей,

Забирай их поскорей!

(Стихотворение Ю. Шесталова «Куренька»)

Кӯренька ōвылтaвес,

Нкве уйин ёхтыгпaвес:

26

Няльсиӈ сг хольт сякарaлы,

нгуй кой хольт поргасьлалы,

Aньт хольт лaге вaӈкырлaлы,

Тӯя лунт хольт уйгасьлaлы.

рыг рги, йӣкви, порги,

Нēлмыӈ нaй хольт сӯпе хорги.

Сaӈквылтaпыт сaӈквалтгыт,

Вaгылтaвес сярмат ӯй.

Ӯи, ӯи толыӈ суй…

Мaхум самыт йӣкви кaс,

Хотьют тамле кaс вaс?

Звучит мансийский наигрыш «Кӯренька». Миснэ танцует. К ней

присоединяется фольклорно-танцевальный коллектив. А затем – все

желающие. Начинается мансийский танец «Куренька».

Ворона: Вот и пришла весна. Появились на свет маленькие детки, а значит, жизнь не заканчивается. Народ мой живёт. (Начинает петь песню «Ӯринква рыг». «Песня Вороны» в обработке Е. И. Романцевой)

Приложение 2

Конкурс — рисунков: «Сказочная птица — ворон»

Приложение 3

Игра.

Выбирается один ведущий «Ворона», которая встает спиной к игрокам на расстоянии 1-ого метра от команды. Все остальные игроки делятся на две команды. От каждой команды по очереди выбирается два игрока, которые создают «Капкан». Сначала «Капкан» ставит первая команда. Два игрока «капкана» становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают их, образуя ворота. Все остальные игроки с обеих команд встают цепочкой через одного. По команде цепочка начинает проходить через «ворота». «Ворона», не видя, что происходит, говорит «Стоп» — «капкан» захлопывается. Если в «капкан» попался игрок с чужой команды, то команда получает очко. «Ворона» охотится пять раз. Затем ставит «капкан» другая команда. Выигрывает команда, которая поймала больше «добычи»

1 «Вороний день» — Вурнга хатл / Т. Р. Пятникова // Фольклор коренных народов Югры и Ямала: общее и особенное : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Ханты-Мансийск, 26 февр. — 2 марта 2006 г.). — Ханты-Мансийск, 2008. — С. 148-156

2 Анфертьев А. Н. Календарные обходы и мартовская обрядность у народов восточной Европы:преемственность и этнокультурные контакты: Автореф. … Л., 1980, с. 9.

3 Kannisto A. Naterialen zur Mythologie der Wogulen. Helsinki, 1958. S. 362; Tschernjetzow V. N. Barenfest bei den Ob—Ugriern. – Acta Etnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. Тоmus 23 (3-4). Bd., 1977, s. 317. Куломзин B. M., Лукина Н. В. Васюганско-ваховские ханты. Томск, 1977, с. 169.

4 Kannisto A. Op. cit., s. 372–374.

5 Жирмунский В. М. Эпическое творчество славянских народов и проблема сравнительного изучения этноса. – Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979, с. 194.

6 Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. М., 1971, с. 90.

7 Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983, с. 111.

8 Чернецов В.Н. Указ. соч., с. 91.

9 Karjalainen К. Die Religion der Jugra-Volker. Helsinki, 1921, t. 1, s. 45.

10 Королева Э. А. Ранние формы танца: Автореф. … М., 1973, с. 7.

11 Соколова З. П. Женские и мужские священные места у хантов р. Сына. – Итоги полевых работ Института этнографии в 1971 году. М., 1972, с. 167–169.

12 Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности. – 80., 1890, № 1, с. 63.

13 Руденко С. И. Башкиры. М., Л., 1955, c. 277–278.

14 Нагаева Л. И. Указ. Соч., с. 55.

15 Нагаева Л. И. Танцы восточных башкир. М., 1981, с. 57.

16

Просмотров работы: 2862

“Урин эква хотал”, “Вурна хатл” – так на языках обских угров звучит название вороньего дня. Традиционно он празднуется в начале апреля. У коренных жителей Югры из весенних праздников он считается одним из самых ярких.

В этот день нельзя шить, рубить лес, колоть дрова. На ветки берёзы вешают связки калачей и баранок. Также на ветки деревьев повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, желая близким людям всего наилучшего в жизни.

Ворона – первая птица, которая прилетает на Север после долгой зимы, когда ещё лежит снег и нередки сильные заморозки. Поэтому и отношение к ней особое. Ворона – предвестница весны. Её прилёт символизирует пробуждение природы и зарождение новой жизни. Первые ручьи, первые проталинки, первые ростки, первый сок на берёзах, первые оленята на стойбище – всё это весна! Не случайно у народов ханты и манси есть такая поговорка: “К нам ворона весну приносит“.

По народным приметам, если ворона сядет на высокое дерево, то тепла долго не будет. А если на низкое – солнце будет греть сильнее, и снег растает быстро. Если сядет на верхушку дерева – быть большой воде. Если на нижние ветки – скоро поднимется ветер. Ну, а если ворона клюв под крыло прячет – точно к холоду!

По тому, какой погода будет 7 апреля (а по народному календарю именно в этот день прилетает ворона), предсказывалась погода на 40 последующих дней. Если будет северный ветер, то до настоящего тепла пройдёт 40 утренников. Так что запомните, какой будет погода 7 апреля 2010 года.

Люди готовились к прилёту вороны, сооружая для птиц гнёзда. Считалось, что ворона прилетает к рождению нового человека. Вот почему у ханты и манси, по старым поверьям, ворона ещё и покровительница женщин и детей. И Вороний день – праздник соответственно для детей и женщин. Раньше все девочки и женщины обских угров хранили изображение вороны, сделанные отцом или старшим братом. А прихолдила пора выходить замуж, то брали его с собой в новое жилище и в новую семью.

В поселениях Сургутского района ханты и манси встретили праздник весны «Вурна хатл»

В поселениях Сургутского района коренные малочисленные народы Севера ханты и манси, встретили праздник прихода весны Вороний день. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

Праздник «Вурна хатл» или «Торум ангки хаткл», как говорят ханты, или «Урин-эква хотал», как говорят манси, традиционно отмечается во вторую субботу апреля. Коренные жители Югры считают, что в это время природа пробуждается от затяжной зимы, поскольку прилетают вороны.

«Праздник назвали так, потому что именно эта птица прилетает в наши края после долгой зимы, начинает вить гнездо и пробуждает природу своим карканьем. Обские угры почитают эту птицу как покровительницу женщин, детей и семейного счастья», — объяснил Сергей Русскин из Тром-Агана.

Так, в деревне Русскинская провели театрализованное представление и игровую программу с мастер-классами, в селе Лянтор — прошли выступления самобытных исполнителей хантыйских песен и состязания по стрельбе из деревянного лука, прыжкам через нарты и перетягиванию палки-шеста. В селе Сытомино гостей праздника угощали в традиционном чуме блюдами национальной кухни: пирогами с начинкой из ягод и ухой из местной рыбы.

Ранее в марте сообщалось, что в Югре пройдет конкурс на лучшее чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера «Сначала была сказка» Так, для участия требуется записать на видео прочтение сказки на хантыйском, мансийском или ненецком языке продолжительностью не более 10 минут.

Вороний день. Вурна Хатл

«Вороний День» – один из самых почитаемых праздников народов ханты и манси. Ворона – вестник жизни, покровительница женщин и детей, первая птица, которая прилетает на Север. Она начинает вить гнезда и громко каркать, зовя весну и пробуждая природу. С Вороньим праздником связаны различные приметы и гадания — какими будут весна, погода, улов рыбы и сбор ягод.

Традиция праздновать Ворна хатл появилась в древние времена. Давным-давно, как гласит хантыйская легенда, пришла зима с трескучими морозами, солнце скрылось за облаками, нескончаемые снегопады и метели довели людей до отчаяния: темно, холодно, голодно. Запасы продуктов закончились, мороз стал ещё крепче и люди, звери, деревья застыли, замёрзли. Казалось, что всё живое превратилось в ледяные фигурки. И вот однажды в эти суровые снежные края, то ли по ошибке, то ли из любопытства залетела ворона. Летит она час, два, а кругом тишина. Ни звука, ни шороха не слышно. Мёртвая тишина. Испугалась ворона и от отчаяния громко закричала: «Каррррр!». Её крик был таким пронзительным и громким, что сосульки на деревьях разлетелись, люди проснулись, звери зашевелились, и даже солнце выглянуло и засияло так ярко, что появились ручейки, проталины, и на земле всё ожило. Вот с тех самых пор у народа ханты появился праздник почитания вороны, священной птицы, которая своим криком разбудила матушку природу и спасла всё живое.

По традиции в Вороний день ханты и манси на священных местах готовят пищу на костре, молятся духам, кланяются березе. На деревья повязывают разноцветные лоскутки, монеты, кукол и бублики, которые символизировали солнце. После праздника все на прощание обязательно кланяются священному дереву, трижды поворачиваясь вокруг собственной оси по ходу Солнца.

Вороний день 2022!

ВУРНА ХАТЛ! 26 марта в музее под открытым небом «Суеват пауль» прошел национальный праздник «Вороний день», знаменующий приход весны и начало нового года по календарю коренных народов Севера.В этом году особенность праздника заключалась в том, что после долгой пандемии он, наконец, прошел в привычном для гостей формате. Интересно, что в…

Вороний день 2021

Сегодня праздник мы встречаем!Вороний день – весны приход!И вместе зиму провожаем,И тает снег, уходит лед…И в воздухе весны напевы:Звенит капель, ручьи звучат…Ворона – признак весны первый!В Югорске каждый житель рад!28 марта в Югорске состоялся традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день». Сотрудники музея истории и этнографии вместе с главным символом…

Традиционный праздник «Вороний день» в сети Интернет

Дорогие друзья! Проявляя уважение к историческим традициям, духовному и культурному наследию коренных жителей Югры, по инициативе Губернатора Югры Н.В. Комаровой в 2011 году был принят закон Ханты-Мансийского автономного округа «О празднике и памятной дате Югры», в результате День коренных народов автономного округа «Вороний день» получил статус окружного. …

Вороний день 2019

7 апреля в городском парке прошел традиционный праздник народов Севера «ВОРОНИЙ ДЕНЬ» ВУРНА ХАТЛ — день прилета птиц, начало весны. Ворона – вестник жизни, покровительница женщин и детей, первая птица, которая прилетает на Север. Она начинает вить гнезда и громко каркать, зовя весну и пробуждая природу. С Вороньим праздником связаны…

Встречаем весну по-югорски. Вороний день и Навруз 2018

В минувшее воскресенье в городском парке встречали весну по-югорски. В 2018 году массовое весеннее мероприятие объединило традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день» и один из самых древних праздников на Земле, символизирующий начало новой жизни, который отмечают жители многих стран Азии и ряда регионов России – «Новруз-байрам». Центральным мероприятием стала…

Вороний день 2017