Государство Свазиленд по площади вдвое меньше Киевской области. Население около миллиона человек, в основном христиане. Все бы ничего, но есть одна языческая традиция, от которой свази отказаться никак не могут — полигамия. Как следствие наиболее чтимый местный праздник «Умхланга» — выбор королевской невесты. Кстати, на монархов народу свази везет. Отец нынешнего короля, Собхуза II, правил с 1922 по 1982 год, установив мировой рекорд пребывания монарха у власти. А его сын, нынешний король Мсвати III, взошедший на престол в 1986 году в 18-летнем возрасте, немедленно стал самым юным правящим монархом в мире. Большая часть кабинета министров Свазиленда – члены королевской семьи. Все депутаты парламента — убежденные монархисты.

Простой народ в массе своей также поддерживает самодержавие. Да и почему бы подданным не любить короля Мсвати? Он молод, красив, образован (учился в Великобритании). Вот только семейная жизнь 31-летнего правителя не может не беспокоить подданных. У короля всего 6 жен и 2 невесты. То ли дело его отец, покойный король Собхуза! Тот к 35 годам был женат 40 раз, а к концу жизни довел число супружниц до сотни.

Праздник «Умхланга» непосредственно связан с расширением августейшего семейства. Молодые девушки собираются со всей страны к королевской резиденции Лобамба, чтобы предложить себя королю. Готовясь к празднику, босоногие девы несколько дней собирают тростник. Когда сбор сладкой травы закончен, потенциальные невесты сутки напролет поют и танцуют в честь короля. Тот в свою очередь тоже пляшет и в конце кладет церемониальный посох к ногам своей избранницы. С этого момента она становится невестой монарха.

Жены свази не живут гаремом и не устраивают оргий. Для каждой муж строит дом, и все вместе они образуют деревню. Понятие «старшей» и «младшей» жены существует, но лучше всего быть «любимой». Ведь и нынешняя королева-мать стала официально женой Собхузы II только после его кончины.

Небольшое пока количество домов в королевской деревне сильно печалит приверженцев традиций. Так еще и последняя, восьмая, избранная в этом году невеста короля — Сентени Масанго — оказалась несколько скомпрометированной. Папарацци — они и в Африке папарацци: раскопали, что восемнадцатилетнюю новую королевскую избранницу успели дважды исключить из колледжей за прогулы и неподобающее поведение. Газета «Санди Тайме оф Свазиленд» даже предположила, что невеста может заразить монарха какой-нибудь неприличной болезнью.

Сегодня в Свазиленде кое-кто уже готов отказаться от традиции многоженства, называя ее антидемократичной. Но проблема не только в обычаях, женское население страны гораздо многочисленнее мужского. А это уже проблема. Противники многоженства приводят в качестве примера еще одно южноафриканское государство — Лесото. Там король на четвертом десятке лет обзавелся лишь одной невестой, а ведь еще у папы короля Лесото было более 30 жен.

Людям со стороны, конечно, любопытно узнать, как свазилендские мужья находят в себе силы быть внимательными к стольким женщинам сразу. Секрет кроется в постоянном употреблении афродизияков и в поддержании тонуса с помощью физических упражнений. Сам король Мсвати по-настоящему увлечен спортом и требует того же от своих министров.

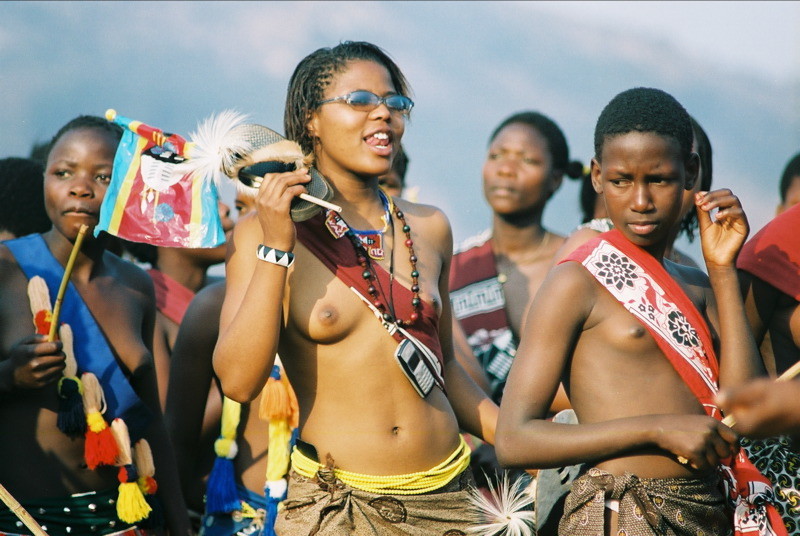

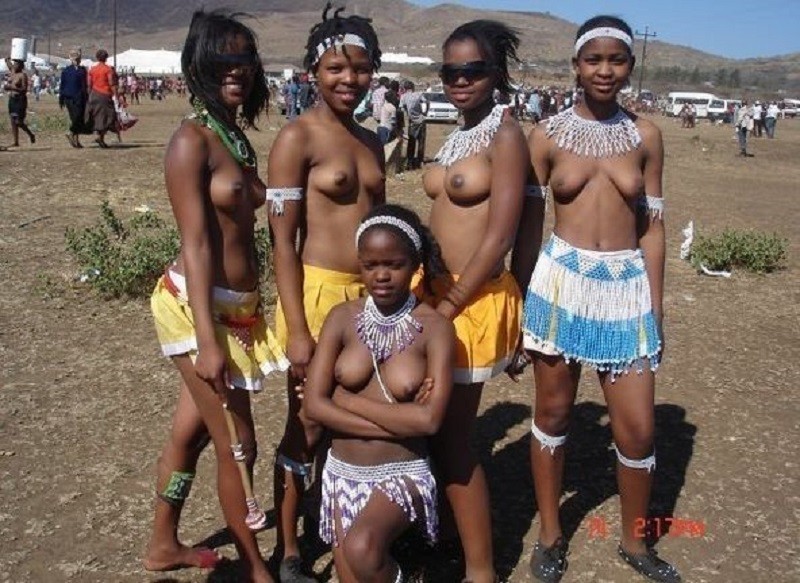

Дальше мы предлагаем вашему вниманию маленький фоторепортаж о том, как проходит знаменитый свазилендский праздник выбора невест «Умхланга».

Каждый год около двадцати тысяч девушек Свазиленда в возрасте от 13 до 19 лет собираются на огромном ритуальном поле. Там проходит выбор невесты короля Мсвати III. Поглазеть на смотрины приезжают поклонники полигамии со всего мира.

Оставив на время колледжи, сняв с себя европейскую одежду и пройдя строгий инструктаж колдуна, девушки берут в руки стебли сахарного тростника и выходят навстречу судьбе. Одна из них обязательно станет королевой.

Король, облаченный в шкуру леопарда и головной убор из перьев бананоеда, долго высматривает в толпе невесту. Сделав выбор, он кладет к ее ногам посох из черного дерева. Злые языки утверждают, что выбор монарха загодя готовят придворные.

Автор: Сергей Московский.

Православная церковь сегодня отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление.

Главным торжеством праздничного дня являлось водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов на ранее установленном месте делали прорубь – Иордань. Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. Они принимали участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней. Те, кто на Святки рядились, купались в проруби, чтобы смыть с себя «бесовскую личину».

С 19 января и в течение всей недели запрещалось полоскать на реке белье. По народным представлениям, нечистая сила, уходящая после Святок в воду, может схватиться за белье и выбраться наружу.

Свечу, которую приносили вместе со святой водой со службы в Крещенский сочельник, бережно хранили. Ее зажигали во время грозы, чтобы предотвратить пожар. Ей приписывали предохранительную силу от нечистой силы. В день первого выгона скота кусочек этой свечи крепили коням под гриву или под челку, а коровам – между рогов. Считали, что это поможет защитить скотину от лешего и водяного.

В народе верили, что ребенок, окрещенный в Крещение, станет очень счастливым человеком. А тот, кто мечтал стать богатым и успешным, или приобрести шапку-невидимку, проводил в Крещение специальный ритуал. Надо было одеться во все новое и во время крещенского водоосвящения зарыться в копну сена, которую накосили абсолютно новой косой в ночь на Ивана Купалу. Собирать такое сено нужно новыми граблями и переносить на новых носилках. Пока человек будет находиться в копне, нечистый начнет его выманивать оттуда разными обещаниями. Выходить следует после того, как черт даст шапку-невидимку, в противном случае он может заколоть человека вилами.

Сразу после Крещения начинался мясоед – пора свадеб. Поэтому популярным в день Крещения был обряд «Выбор невест». Молодежь в этот день рядилась в лучшие наряды. В более крупные местные центры по случаю обряда «Выбор невест» на водосвятие и праздничную службу съезжались из соседних деревень парни и девушки, планирующие создать семью в новом году.

Присматривать невест начинали еще в церкви во время службы, на водосвятии, когда девушки стояли на возвышенности над рекой, а парни – снизу. Непосредственно смотрины проводили после обеда. Девушки становились в один или несколько рядов недалеко от проруби или возле церковной ограды, а парни прогуливались между ними.

Кроме парней «невест» разглядывали и их родители. Оценивали не только внешние качества девушки (красота, рост, полнота), но и ее умение ткать, прясть, шить, плести кружева и вышивать, что обнаруживалось при просмотре надетых нарядов. Уделялось внимание и здоровью будущих невест. Кроме внешних данных, критерием крепкого здоровья являлись теплые руки: матери парней брали девушек за руки, которые оставались без рукавиц во время смотрин. Если руки у девушки были холодными, то ее считали больною и неподходящей для брака.

Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели. Холодная и ясная погода – к засушливому лету; снежная и пасмурная – к хорошему урожаю. Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год. Ясный день – к неурожаю. В полдень синие облака – к урожаю. Сильные вихри на Крещение поднимаются – к хорошему роению пчел. Если день теплый, то хлеб будет густой. Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Еще это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться. Полный месяц – к полноводию весной. Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится еще несколько недель. Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца. Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное. Собаки много лают – будет вдоволь дичи. День удачен для гадания.

Люди, появившиеся на свет 19 января, наделены живым умом и эрудицией. В качестве талисмана человеку, рожденному 19 января, подходит нефрит.

60-70 тысяч девушек практически ежегодно после уборки тростника собираются на стадионе, чтобы получить шанс на титул королевы Свазиленда. Девственность — главное условие, впрочем, она здесь подконтрольна государству. Согласно закону, введенному в 1946 году, ее нужно хранить до замужества или до 21-го года. За нарушение закона полагается штраф: одна корова или 152 доллара.

Свазиленд — совсем небольшое государство между ЮАР и Мозамбиком. Свазиленд обрел независимость в 1968 году, но освобождение от Великобритании не пошло ему на пользу — меньше чем через 10 лет парламентская система была ликвидирована, политические партии запрещены, а страна стала абсолютной монархией.

Король Мсвати III правит с 25 апреля 1986 года и почти каждый год выбирает себе очередную жену… в тех случаях, когда находит достойную.

Король Мсвати III не ограничен в количестве жен, однако есть два НО — первых двух жен выбирает королевский совет, при этом вторая должна быть из клана Motsa.

После — гуляй не хочу, главное, чтобы хватило средств мужа. Одна жена обходится в дюжину коров. Ну уж коров-то у короля хватает. По версии журнала Forbes, Мсвати III входит в список 15 самых богатых монархов мира с состоянием более $ 100 млн.

Кто станет очередной избранницей, число которых перешагнуло за четырнадцать, становится известным на Празднике тростника или Празднике чистоты. На стадион приходят все девственницы Свазиленда.

Праздник так же популярен, как в России Новый год. Это вполне объяснимо — всех девственниц за счет казны бесплатно кормят неделю.

По всей стране девушек сажают в грузовики и везут во дворец, вернее к его стенам — там для них разбит лагерь.

В первые несколько дней идет заготовка тростника — он станет забором. Каждая девушка срезает несколько тростинок и приносит их королю.

После из тростника возводят забор, который каждый год ломают на Празднике.

Как происходит выбор, неизвестно — только король и девственницы за забором…

Справа — первая жена, слева — вторая. Обе девушки выбраны парламентом.

Слева третья жена — первая из тех, кого выбрал сам король. Четвертая жена — выпускница юридического факультета и покровитель Свазилендского хосписа на дому.

Пятая жена — на этом фото сидит второй справа в первом ряду.

Шестая жена оставила короля в 2004 году, на снимке: 7-я и 8-я его жены.

9-я жена — крайняя справа

10-я жена (слева), уверяла, что ее похитили королевские помощники, чтобы выдать за короля.

12-я жена (слева) — после предполагаемой измены с министром юстиции была помещена под домашний арест (на всю жизнь) в дом матери короля.

13-я жена — известна тем, что избила гламурного телеведущего. Была выбрана на Празднике тростника, когда ей было всего 17 лет, за что король был оштрафован на одну корову или 160 долларов США.

Король и его 14-я жена…

ВИДЕО:

— Выбор жены https://youtube.com/watch?v=oUJx3SHrE9w&feature=youtu.be

— Танец тростника Церемония в Королевстве Свазиленд https://youtube.com/watch?v=k9NJ3QxZtLw

Источник: https://thisisafrica.me/queens-swaziland/

26 апреля 2017 г.

Выборы невест

К празднику Крещения на Руси приурочивался обычай смотрин девушек, достигших брачного возраста – «невест» или «славушниц». Обряд назывался «дивьи смотрины», «выбор невест», «большой смотр невест», «на глибке стоять» (глибка — возвышение из глибок — комьев снега) «подольницы смотреть».

На Крещение устраивались последние святочные гадания девушек о замужестве. Типичным крещенским гаданием было хождение за «тихой» или «молчальной» водой в полночь. На реке зачерпывали воду ведрами или набирали ее в рот и старались донести ее до дома, не оглядываясь, молча.

В день Крещения вся молодежь наряжалась, девушки белились и румянились. В Вологодской губернии для смотрин «славушницы» надевали по 5-6 рубах с вышитыми подолами, поверх них — сарафан, а на него — три или четыре передника с обильной вышивкой. Весь наряд скрывала овчинная шуба, опушенная мерлушечьим мехом и крытая синим сукном. Присматривание «невест» начиналось еще во время службы в церкви. В Вологодской губернии весь народ, образуя две сплошные стены по главной дороге, ведущей к иордани, наблюдал, как «славушницы» едут в санях на водосвятие. В каждых санях сидело по две девушки, а сбруя лошадей украшалась как на свадьбу.

Непосредственно смотрины происходили после возвращения с иордани и обеда. В некоторых местах девушки в сопровождении матерей катались на санях по городской площади; в других — на реке около иордани или около церковной ограды девушки становились в один длинный ряд или в несколько рядов, а женихи прохаживались между ними. Помимо самих парней, невест высматривали их родители, а в некоторых местных традициях несколько «женихов» рассматривали «невест» под руководством пожилой женщины, выполнявшей функцию эксперта по рукодельным качествам девушек. Подойдя то к одной, то к другой девушке, стоящей неподвижно, пожилая женщина, раздвинув полы шубки, демонстрировала женихам вышивку и кружева, украшающие передники и рубахи, поднимая все детали костюма один за другим до рубахи с красными полосами на подоле.

На смотринах оценивались не только внешние качества «славушницы» (рост, полнота, красота) и ее умение прясть, ткать, шить, вышивать, плести кружева (о них судили по нарядам). При выборе невесты уделялось внимание и ее здоровью. Признаком здоровья являлись теплые руки невест, которые на все время смотрин (около 2-3 часов) оставались без рукавиц. «Зябкую» девушку с холодными руками считали не подходящей для брака. Ну, а после Крещения начинался «мясоед» — время свадеб.

Читайте наши статьи

на Дзен

Смотр невест — обычай выбора жены главе государства из числа самых красивых девушек страны.

В отличие от традиционного поиска невесты по династическим соображениям, смотр невест проводился после своеобразного «конкурса красоты». Обычай зародился при византийском императорском дворе в VIII веке, после чего в XVI веке был воспринят на Руси.

Григорий Седов. «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем». 1882.

Содержание

- 1 Поиск и избрание

- 1.1 Отбор по всей стране

- 1.2 Смотрины монархом

- 1.3 Интриги при отборе

- 2 Известные смотры

- 2.1 Византия

- 2.2 Московское государство

- 3 Мнения исследователей

- 4 В других культурах

- 4.1 В Библии

- 4.2 В Китае

- 5 См. также

- 6 Литература

- 6.1 В беллетристике

- 7 Примечания

- 8 Ссылки

Поиск и избрание

О византийских обрядах сохранилось мало сведений, некоторые исследователи вообще считают подобные рассказы позднейшими литературными вставками. Тем не менее, хроники доносят некоторые подробности о византийских традициях. О русских смотринах сведений сохранилось гораздо больше. Общий принцип был одинаков, так как в «Третьем Риме» смотры устраивали, ориентируясь на пример Константинополя — «Второго Рима».

Отбор по всей стране

Красавиц искали по всему государству. В Византии для этого по всем краям рассылали послов с инструкциями. Они должны были оценить «прелесть лица» и имели по меньшей мере три параметра отбора: меру роста, размер головы и длину стопы (ср. историю Золушки)[1]. Впервые смотр невест в Византии отмечен в 788 году, когда императрица Ирина искала жену своему сыну, номинальному императору Константину. В 788 году из 13 кандидаток, представленных ко двору, Ирина выбрала для сына в жёны юную незнатную армянку, уроженку Пафлагонии Марию Амнийскую, внучку святителя Филарета Милостивого[1]. Из оставшихся девушек двух взяли в жёны знатные люди, а остальных отослали домой с богатыми дарами.

В Московском государстве к поиску невест для государя подходили очень строго:

Когда к вам эта грамота придёт, и у которых из вас будут дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас девку утаит и к наместникам не поведёт, тому от меня быть в великой опале и казни.

— «Указ Ивана IV» по С. Соловьеву

Предварительный отбор среди сотен привезенных девиц был тщательным: как рассказывают историки, сначала с ними знакомились бояре и отбирали девиц, соответствующих требованиям: будущая царица должна быть высокого роста, должна быть красивая, здоровая, и желательно, чтобы у неё в семье рождалось много детей — это гарантировало её плодовитость, важнейшее соображение в престолонаследовании. Оставшихся нескольких десятков девушек представляли лично царю.

Невесты выбирались нередко из бедных и простых домов. Отец первой жены Алексея Михайловича — Марии Милославской, служил кравчим у посольского дьяка Ивана Грамотина. Дочь его, будущая царица, хаживала в лес по грибы и продавала их на рынке. О царице Евдокии Стрешневой, супруге Михаила Федоровича — её же постельницы говаривали: «Не дорога-де она государыня; знали они её, коли она хаживала в желтиках (по В. Далю, желтики — простые женские чеботы); после-де её государыню Бог возвеличил!». А о матери Петра I, царице Наталье Нарышкиной, дьяк Шакловитый, предлагавший погубить её, говорил царевне Софье:

Известно тебе, государыня, каков её род и какова в Смоленске в лаптях ходила.

— [2]

Смотрины монархом

Одно из известных описаний так рассказывает о выборе византийским императором Феофилом (IX век) невесты:

Когда Феофил решил выбрать жену, в столице был устроен смотр невест, для которого самые красивые девушки были собраны со всех провинций в Константинополь. Будущая монахиня и поэтесса Кассия была одной из них. Император должен был ходить между рядов девушек с золотым яблоком и протянуть его той, на которой он собирался жениться. Он собирался протянуть его Кассии, которая нравилась ему больше других[3]. Но Кассия, по словам Георгия Амартола, «уязвила сердце его словом», и яблоко досталось более «смирной» пафлагонянке Феодоре (будущей восстановительнице иконопочитания)[4].

А на Руси царственный жених отдавал своей наречённой богато вышитый платок и кольцо. Вот как проходили выборы невесты Великому князю Василию по рассказу Франческо да Колло: «Сей Великий Князь Василий — как мне рассказали — решил завести жену, чтобы иметь детей и обеспечить себя законным наследником и преемником Государства; для этого повелел объявить во всех частях своего Государства, чтобы — не взирая на благородство или кровь, но лишь на красоту — были найдены самые красивые девственницы, и во исполнение этого указа были выбраны более 500 девственниц и приведены в город; из них было выбрано 300, потом 200 и наконец сократилось до 10, каковые были осмотрены повивальными бабками со всяческим вниманием дабы убедиться, действительно ли они девственницы и способны ли рожать детей, и нет ли у них какого недостатка,— и, наконец, из этих десяти была избрана жена»[5]. Согласно Сигизмунду Герберштейну, выбор производился не из 500, а из 1500 девиц.

Однако самыми запоминающимися оказались смотрины Ивана Грозного, который нашёл таким способом трех жен. Ради его 3-й женитьбы было отобрано 2000 девиц[6]. Казимир Валишевский дал такое описание ритуала:

В браке Ивану суждено было насладиться счастьем, не выпадавшим на долю его предков. Выбор невесты производился по общему правилу. Благородные девицы всего государства, происходившие из семей служилых людей, были собраны в Москву. Для приема их были отведены огромные палаты с многочисленными комнатами; в каждой из них было по 12 кроватей. К первому браку Василия, по словам Франциска да-Колло, было собрано 500 красавиц, а по свидетельству Герберштейна 1500. Эти цифры, по всей вероятности, показывают только число тех девиц, которые попали в Москву уже после первых выборов в провинциях. Такой порядок существовал и в Византии. Там правителям областей давались по этому поводу подробные инструкции, с указанием роста и других качеств девиц. Когда в серале собирались кандидатки, туда являлся сам государь в сопровождении одного из старейших вельмож. Проходя по покоям, он дарил каждой из красавиц по платку, вышитому золотом, с дорогими камнями. Он набрасывал платки девицам на шею. После того, как выбор был сделан, девицы отпускались с подарками по домам. Так в 1547 г. Иван выбрал себе Анастасию, дочь покойного Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, происходившего из старого боярского рода. Среди гибели княжеских родов он сумел, однако, сохранить близость к царскому трону и не принимал участия в ожесточенной борьбе за власть в дни детства Ивана. Возможно, что в данном случае выбор невесты был только простой формальностью.[7]

И. Е. Репин, «Выбор великокняжеской невесты» (Михаила Федоровича?)

Знакомство царя с возможными невестами могло занимать много времени. Их селили во дворце, с царскими сестрами или дочерьми. Известна история с избранием Алексеем Михайловичем будущей матери Петра I — Натальи Кирилловны. С 28 ноября 1669 года по 17 апреля 1670 года он девятнадцать раз обходил по ночам верховые опочивальни, и выбирал из шестидесяти спавших красавиц ту, которая была бы покрасивей и ему, великому государю, приглядней[8].

Интриги при отборе

Разумеется, говорить об абсолютной непредвзятости выбора, сделанного на подобном «конкурсе красоты», невозможно. Все невесты были дворянками, пускай даже и захудалыми; неугодные по политическим соображениями отсеивались в предварительных турах. В Византии зачастую свадьбы организовывались ещё родителями наследника императорского трона, они же и направляли выбор жениха (так, Константина VI женила его мать императрица Ирина, а Феофила — мачеха Ефросинья).

На это прямо указывается в рассказе о женитьбе Льва VI:

Рано пришлось Льву привыкать к покорности. Когда ему должно было исполниться шестнадцать лет, Василий решил его женить. По обыкновению, в одной из зал Магнаврского дворца собрали дюжину девиц из самых красивых в империи. В ожидании прихода царя эти маленькие особы, очень возбужденные, занялись тем, что пробовали отгадать, кто из них окажется счастливой избранницей. Одна афинянка, по словам летописца, «умевшая, благодаря обычаям своей страны, отгадывать будущее по приметам», предложила тогда в виде игры следующее странное испытание: все кандидатки должны были сесть на пол и каждая поставить перед собой свои башмаки; та из двенадцати, которая по данному знаку скорее всех встанет, обуется и первая успеет сделать красивый поклон, та и будет, наверно, императрицей.

В то время как они занимались этим упражнением, вдруг вошел царь. Первая поднявшаяся была некто Феофано, происходившая из знаменитой столичной патрицианской семьи Мартинаков; так как она была знатна, при этом очень красива и набожна, она понравилась Василию и жене его Евдокии — так оправдалась примета, пророчествовавшая ей трон. Самого Льва даже не спрашивали, а между тем юный царевич имел привязанности на стороне[9].

На Руси случалось, что царь вдруг обращал внимание на неугодную клике девушку, (например, если приближенные к трону ходатайствовали за свою родственницу). В этом случае делалось все, чтобы снять невесту с дистанции. К примеру, когда Ефимию Всеволожскую, избранную Алексеем Михайловичем, первый раз одели в царское платье, ей затянули волосы так сильно, что она упала в обморок. Быстро объявили, что Ефимия страдает эпилепсией, а её отца с семьей, за то что скрыл её «нездоровье», сослали в Тюмень[10].

Примерно то же случилось с Марией Хлоповой, невестой Михаила Федоровича, которая уже была взята «на верх» (во дворец, собственно в теремные хоромы цариц), ей велено было оказывать почести как царице, дворовые люди ей крест целовали, и во всем Московском государстве велено поминать её имя на ектениях — но тем не менее она также не избегла интриг. Конкуренты Салтыковы избавились от неё следующим образом: девушку довели до расстройства желудка, знающих врачей к ней не допускали, настроили против неё мать царя Марфу Ивановну, в итоге обвинив в возможной неплодности. Был созван специальный собор из бояр, Хлопова была лишена почестей и сослана в Тобольск, где жила в бедности[11]. Тем не менее, Михаил сохранял к Марии нежные чувства, и когда его отец патриарх Филарет, прибыв ко двору, смог защитить царя от давления матери, и уменьшить влияние Салтыковых, Михаил снова объявил, что не хочет жениться ни на ком, кроме неё (хотя прошло уже 7 лет). Затем царь сделал допрос врачам, лечившим Хлопову. Изобличенные на очной ставке с докторами Салтыковы были сосланы в далекие вотчины. Тем не менее, Марфа Ивановна настояла на своем, и сын её на все ещё любимой им Хлоповой так и не женился, проходив после ещё холостяком до 29-летнего возраста (что было в его эпоху очень редким).

А Марфа Собакина, хотя Иван Грозный и успел на ней жениться, после свадьбы прожила не больше месяца и скоропостижно скончалась, оставив всех в полной уверенности, что её отравили. После её смерти царь сочетался браком с Анной Колтовской, которая на том же смотре в его глазах заняла «второе место».

Известные смотры

Реконструкция костюма византийской императрицы (фото XIX в.)

Византия

- 788 г.: Константин VI, супруга — Мария из Амнии (ок.770-ок.830). Первый из задокументированных смотров был устроен императрицей Ириной для своего сына. Историки предполагают[12], что брак самой Ирины и императора Льва IV также мог быть совершен по результатам смотра, так как неизвестно, почему провинциальная уроженка Афин Ирина стала супругой правителя империи.

- 807 г.: Ставракий, супруга — Феофано[13]. («Хронография» Феофана Исповедника)

- 821 г. (или 830 г.): Феофил, супруга — Феодора.

- 854 г. (или 855 г.): Михаил III, супруга — Евдокия Декаполитисса. Одной из невест, не успевших приехать на смотр, была святая Ирина Хрисовланта[14], позже ставшая монахиней.

- Лев VI:

- 882 г.: 1-я супруга — Феофано

- 900 г.: 3-я супруга — Евдокия Ваяна[15].

Выбор невесты Царя Алексея Михайловича. Хромолитография А.Абрамова, 1882

Московское государство

Обычай был возрожден в России по совету греков-византийцев из окружения великой княгини Софии Палеолог[3], как точнее утверждают — великокняжеского печатника грека Юрия Траханиота[16], когда стало очевидно, что сыну Ивана III Московского и Софии Василию невесту-ровню среди князей не подыскать. «Энциклопедия обрядов и обычаев» указывает [17], что русские цари выбирали невесту из подданных, ибо не могли жениться на дочерях иноземных властителей из-за европейских представлений о России, как дикой пустыне, заселённой варварами (Московское Царство сильно уступало в репутации Киевской Руси), а главное — из-за различий в вере.

- Василий III (1505 г.): 1-я супруга — Соломония Сабурова

- Иоанн IV Васильевич:

- 1547 г.: 1-я супруга — Анастасия Романовна;

- 1571 г.: 3-я супруга — Марфа Собакина,

- 4-я супруга — Анна Колтовская, выбрана по результатам того же смотра, так как Марфа Собакина умерла через 2 недели после свадьбы.

- Царевич Иван Иванович (сын Ивана Грозного):

- 1571 г.: 1-я супруга — Евдокия Сабурова. Прибыла на смотр невест Ивана Грозного вместе с Собакиной и Колтовской, но была выбрана в жены царевичу[18].

- Около 1581 г.: 3-я супруга — Елена Шереметева[19]

- Михаил Федорович:

- 1616 г.: задолго до 1-го брака царя с Марией Долгорукой (1624 г.) устраивались смотрины, и невестой была выбрана Мария Хлопова. Но её оговорили в наличии неизлечимой болезни и сослали[20], что очень расстроило уже влюбленного царя (см.выше).

- 1626 г.: 2-я супруга — Евдокия Стрешнева. (Причем Стрешнева не входила в число отобранных красавиц-кандидаток, а была наперсницей, «подругой для собеседования» из бедных родственниц, которую захватила с собой конкурсантка — дочь окольничего Григория Волконского, её двоюродная сестра)[21].

- Алексей Михайлович:

-

- 1647 г.: смотр (200 девушек, царю представлено 6)[22], во время которого избрана Ефимья, дочь касимовского помещика Рафа (Федора) Федоровича (Родионовича) Всеволодского (Всеволожского), ославленная как страдающая эпилепсией и отставленная (см.выше). Вместо этого 1-й брак царя заключается с Марией Милославской, очевидно, без смотра[20], благодаря лишь усилиям Морозова, женившегося на сестре новой царицы[23].

- 1670 г.: 2-я супруга — Наталья Нарышкина[24]

- Федор Алексеевич (1680 г.): 1-я супруга — Агафья Грушецкая[25]

- Иван V Алексеевич (1684?), супруга — Прасковья Салтыкова

Мнения исследователей

Встречается версия, что подобного обычая в Византии не существовало, а несколько рассказов о них — выдумка хронистов IX в., которым полюбился живописный сюжет (исследователи Рюден и Афиногенов). Введение обычая при русском дворе со ссылкой на традицию Византии, правопреемником которой себя считала Москва, тем не менее, свидетельствует о укоренившейся вере в существование подобной традиции в Константинополе.

Западные фольклористы указывают на возможную связь между византийским способом поиска невест с помощью меры обуви и складыванием сказки о Золушке[26], что кажется не таким уж странным, если учесть, что сам мотив встречи девушки и принца производят с древнеегипетских сказок.

В других культурах

В Библии

Победительницей подобного смотра стала еврейская девушка Эсфирь, история которой рассказана в библейской «Книге Есфири», ставшая женой персидского царя Ксеркса:

| И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притиранья, и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. |

В Китае

Сходная процедура выбора невест существовала также в Императорском Китае. Регистрация кандидаток происходила задолго до начала смотрин. Попадали в этот список только дочери чиновников не ниже 4-го ранга и которые были не старше 20 лет. Согласно восточным традициям девушек очень тщательно отбирали сначала евнухи, которые фиксировали их физические параметры и выбирали лучших, после этого сам император из предоставленных кандидаток выбирал себе нескольких жён. После избрания им вручались жезлы из нефрита или лакового дерева руи и присваивался должный ранг.[27]

См. также

| Смотр невест на Викискладе? |

- Список русских цариц

- Конкурс красоты

Литература

- Татьяна А. Сенина. «Диалог Феофила и Кассии»

- Иван Забелин Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Москва. Типография Грачёва. 1869

- Afinogenov, D. «The Bride-show of Theophilos: Some notes on the Sources, » Eranos 95. 1997, pp. 10–18.

- Rydén, Lennart. «The Bride-shows at the Byzantine Court — History or Fiction?» Eranos 83, 1985, pp. 175–191.

- Treadgold, W. T., «The Bride-shows of the Byzantine Emperors, » Byzantion 49. 1979, pp. 395–413.

- Bourboulis, Photeine, «The Bride-Show Custom and the Fairy-Story of Cinderella.» In P. P. Bourboulis, Studies in the History of Modern Greek Story-Motives. Thessalonike, 1953. Pp. 40–52.

В беллетристике

- Пьеса Мея «Царская невеста» и поставленная по ней опера Римского-Корсакова посвящены истории Марфы Собакиной и Ивана Грозного, включая сюжет смотра.

- Повесть Всеволода Соловьева «Касимовская невеста» (1903) посвящена неудавшейся женитьбе Алексея Михайловича на Ефимии Всеволожской[28].

Примечания

Ссылки

- Татьяна А. Сенина. «Диалог Феофила и Кассии». pdf

- Конкурс красоты не является изобретением нашего века

-

-

April 27 2018, 09:21

- История

- Общество

- Праздники

- Cancel

Шествие невест в Свазиленде

Ежегодно в королевстве Свазиленд проходит уникальное шествие, аналогов которого в мире не существует.

Десятки тысяч девушек устраивают шествие и идут к королевскому дворцу, дабы Его Величество мог выбрать себе очередную жену.

Называется это всё Праздником чистоты.

В Свазиленде весьма свободные нравы, поэтому хитрые африканцы придумали особый обряд, после которого девушка вновь может считаться невинной.

Ещё эта маленькая страна является одним из лидеров мирового антирейтинга по количеству заболеваний СПИДом.

Король, надо отдать ему должное, пытался с этим бороться- так, он издал указ, согласно которому всякий, вступивший в связь с девушкой, не достигшей двадцати одного года, должен уплатить штраф- одну корову, а для бедной страны это довольно много.

Вскоре, правда, Мсвати Третий сам согрешил с несовершеннолетней и вынужден был платить.

Сам себе.

Корову зажарили и скормили бедным.

Сам выбор невесты проходит на стадионе, куда король прибывает на роскошном автомобиле и происходит обычно в тот момент, когда девушки подносят своему монарху пучок тростника.

И вот выбор сделан… Счастливицу отныне ожидает роскошная жизнь и дорогие подарки

Но и остальные не останутся в обиде- на праздник также съезжается немало парней, и, таким образом, выбор королевской невесты превращается во всенародное торжество, когда многие простые свазилендцы находят себе спутницу жизни…

Девичник перед свадьбой: правила проведения конкурсов, выбора подарков, оформления праздника и сюрприза невесте от подружек

Девичник – это проводы невесты в замужнюю жизнь и особое событие, которое проводится в окружении самых близких женщин будущей жены: родственниц и подруг.

В основе данного мероприятия лежит прощание со свободной жизнью, празднование грядущей новой роли жены, развлечения, различные активности и ностальгические воспоминания.

В данной статье мы выясним, каким образом организовать данный праздник, чтобы он запомнился на долгие годы.

Традиции издревле

Многие ошибочно полагают, что девичник – это современная традиция. Это не так. Проведение подобных мероприятиях лежит у истоков традиционных обрядов многих народов мира.

Идея проведения девичника произошла от древнего обычая, где девушки собирались в доме невесты, содействовали в сборах приданого, собирались к венцу, распевали песни и веселились.

Что делали на девичниках на Руси:

- Проводили обряд очищения. За несколько дней до фактического бракосочетания подруги намывали невесту в бане. Ритуал дополнялся песнями, танцами и слезами. Считалось, что чем больше слёз будет пролито, тем меньше несчастий будет в замужней жизни.

- После бани невесте распускали косу и заплетали две, красиво укладывая их в прическу. При этом продолжали петь грустные песни о прощании с красою девичьей. Такой трогательный ритуал был обязательным на Руси.

- Когда невеста и подружки изрядно проплакались – начиналось веселье. Хороводы, песни, игры и гадания наполняли девушек радостью и задором.

- Перед замужеством невеста вручную изготавливала одежду или аксессуар, который передавался незамужней сестре или подруге.

В современном мире вариантов для проведения девичника намного больше, но основные ценности, как вы успели заметить, так и остались в основе праздника.

Подготовка и организация девичника

Такое мероприятие требует основательной подготовки. Чтобы осуществить проводы из беспечной юности в замужнюю жизнь и провести безукоризненный праздник – стоит учесть ряд нюансов:

- Список гостей. Приглашаем самых близких женщин: подруг, сестер или даже коллег. Желательно, чтобы люди были знакомы друг с другом, тогда праздник будет более непринужденным.

- Пригласительные. Бумажные или электронные варианты тематических пригласительных для всех участниц сделают мероприятие более продуманным и эстетичным. Необязательно заказывать дизайн у профессиональных студий, можно создать пригласительные вручную.

- Выбор даты для проведения праздника. Рекомендуется не проводить девичник за день до свадьбы. Замечательно если девичник будет организован за пару недель до торжества, тогда удастся рационально распределить усилия на подготовку разных мероприятий.

- Выбор места для девичника зависит от концепции мероприятия. Это может быть загородный дом, клуб, караоке, ресторан, SPA-центр и пр.

- Дресс-код. Заранее определитесь с одеждой для праздника. Если планируется определенный тематический дресс-код, то стоит закупить аксессуары и обсудить все детали заблаговременно. Идеи для дресс-кода: женщины-кошки, невесты с фатой, русские девицы в венках и струящихся платьях, пижамный домашний образ и пр. Важно! Дресс-код зависит от формата мероприятия.

- Питание и напитки. Очень важно продумать меню независимо от места проведения. Если девичник будет проведен на природе или в загородном доме, то следует заранее осуществить заказ блюд и напитков либо разделить ответственность за приготовление и закуп среди всех подруг.

- Разработка программы мероприятия. Грамотно продуманная программа мероприятия облегчит и упростит процесс проведения мероприятия. Больше никаких неловких пауз и скуки – готовый план сделает ваш праздник ярким и особенным.

- Транспорт. Вопрос транспортировки до пункта назначения и обратно также должен быть решен на этапе подготовки. Вариантов множество: такси, личный транспорт, арендованная машина с водителем и даже общественный транспорт.

- Просчёт бюджета. Просчитывая бюджет учитывайте, что существует базовая рекомендация: расходы не должны составлять более 5% от затрат на свадьбу.

- Продуманные подарки. Подарки могут быть подготовлены с двух сторон: подругам со стороны невесты и невесте от подруг. Необходимость подготовки подарков важно определить на этапе подготовки.

Успех девичника полностью зависит от проделанной подготовки.

За чей счёт и кем организуется девичник

Данный вопрос достаточно щепетильный. Ряд близких подруг самостоятельно берут на себя инициативу по организации праздника, в том числе в рамках бюджета. Порой бюджет делится между всеми участницами торжества, а иногда и сама невеста может стать организатором и спонсором мероприятия.

Если в бюджете задействованы все участники, важно обсуждать платежеспособность каждой отдельной девушки, чтобы не нарушать границы и не ставить человека в неудобное положение.

Если невеста организовывает всё самостоятельно, то она может договориться с приглашенными гостями о совместном вкладе в праздник в определенном размере или о денежном подарке.

Формат девичника

Праздник будет незабываемым, если вы разработаете для него особую тематическую концепцию.

Предлагаем идеи ниже:

- Домашний девичник/Пижамная вечеринка.

- SPA-день.

- Девичник в развлекательном заведении.

- Пикник.

- Девичник в стиле сериала, фильма или книги.

- Девичник в стиле 60-х.

Это лишь ряд возможных вариантов. Общая картина мероприятия может быть абсолютно любой по желанию виновницы торжества и ее подруг.

Идеи для активностей

Какие развлечения могут стать частью девичника?

Возможные варианты далее:

- Фотосессия. Запланированная фотосессия с подругами подарит чудесное настроение и память в виде фотографий на долгие годы.

- Игра «Насколько хорошо ты знаешь невесту?». Задание по подготовке вопросов можно поручить одной из приглашенных подруг или же сама невеста может провести данную игру. Вопросы могут касаться личной жизни, детства, особенностей личности и всего того, что связано с невестой. Игра может быть направлена и на жениха, будет достаточно увлекательно узнать насколько хорошо невеста знает будущего супруга. Также можно поиграть в тематические свадебные и семейные шарады или в игры: «Я никогда не…», «Правда или действие» и др.

- Участие в мастер-классах. Творческие или кулинарные занятия станут изюминкой девичника.

- Походы в баню, на массаж и в SPA актуальны всегда. Такие заведения дарят атмосферу расслабленного и очень неформального общения.

- Номинации. Невеста может подготовить приятные номинации для каждой гостьи и вручить в виде грамоты или медали.

- Конкурсы. Можно рассмотреть ряд самых популярных вариантов: конкурс «Лучшая мужская отмазка» — участницы пишут на бумажке самые популярные отмазки среди мужчин, а невеста выбирает лучший вариант и вручает презент победительнице. Конкурс «Заначка для невесты» предполагает, что подруги невесты собирают корзину с разными мужскими вещами, а задача невесты продать эти вещи незнакомцам на улице по самой высокой цене. Собранные деньги с продаж идут в заначку невесте.

- Кульминация праздника – сюрприз для невесты. Стриптиз, ювелирное украшение, памятный подарок от подруг. Никаких ограничений и полная свобода фантазии.

Выбирайте активности исходя из темперамента и пожеланий гостей.

Оформление девичника

Украшая зону проведения девичника важно учитывать общую концепцию.

Какие основные зоны чаще всего украшают на подобных мероприятиях:

- Баннер во входной группе. Надпись может быть любой: сдержанной, тематической и даже шутливой.

- Фуршетная зона.

- Аксессуары для фотосессии.

- Воздушные шары.

- Цветы.

- Фотозона.

Варианты оформления праздников безграничны и зависят от формата девичника и финансовых возможностей.

Важные советы

Предлагаем ознакомиться с важными рекомендациями:

- При выборе места и формата мероприятия важно учитывать пожелания большинства и склоняться к поиску компромиссов. Одни девушки любят походы в клубы до утра, другие же предпочитают отдых в спокойной и уютной атмосфере.

- Бронируйте места заблаговременно, особенно если девичник будет проведен в тёплое время года, когда актуальность проведения девичников очень высока.

- Сценарий мероприятия – залог веселья и здоровой нервной системы.

- Если ряд планируемых гостей ещё не знаком друг с другом – следует познакомить их до девичника.

- Если бюджет делится на всех участниц, то учитывайте финансовые возможности каждой подруги по отдельности.

- Даже если что-то идёт не по плану – не переживайте! Главное, что ваши дорогие подруги рядом.

Правила конфиденциальности. Что произошло на девичнике – остаётся на девичнике. Заранее определите, какими фотографиями и информацией можно делиться в социальных медиа, а какие должны остаться приватными.

Также рекомендуем учитывать то, что делать на девичнике нежелательно:

- Спонтанно приводить на мероприятие мужчин, если этого не было в сценарии.

- Активное распитие алкогольных напитков может вылиться в неприятные обстоятельства.

- Приглашать на праздник стриптизера не согласовав этот момент с будущим мужем. Если мужчина невесты против, то этого делать не стоит.

- Невесте не рекомендуется шутить над незамужним статусом других людей.

- Провоцирование ссор.

- Активное общение с женихом. Этот вечер только для невесты и её подруг.

Корректный выбор тематики девичника и грамотно продуманный план мероприятия сделает праздник волшебным и запоминающимся.

Фото девичника перед свадьбой

Смотрины невесты.

Предсвадебные обряды в прежние времена включали в себя несколько частей — сватовство, осмотр хозяйства жениха (погляды, двороглядение), смотрины невесты, а затем — сговор, или помолвка. Только после соблюдения всех положенных ритуалов, молодожены отправлялись под венец.

Смотрины невесты в деревнях

После того, как невеста была просватана, а ее родители — удовлетворены владениями будущего тестя, наступала пора знакомства с невестой. Любопытно, что до XV века новобрачные впервые удостаивались чести лицезреть друг друга лишь после церемонии венчания. Все договоры о свадьбе затевались и велись только близкими родственниками будущих молодоженов. Главной смотрительницей являлась матушка жениха, либо близкая родственница. Она же несла ответственность за «качество» невесты и сообщала о результатах осмотра жениху. Кроме того, смотрительница проводила «тестирование» будущей невестки, проверяя ее нрав всякими каверзными вопросами. В XVI-XVII веках обряд смотрин несколько видоизменился, и в нем стал принимать участие и сам жених. Итак, смотрины невесты — это, собственно, знакомство с девицей и выяснение, нет ли у «товара» каких-либо дефектов. Обряд происходил следующим образом. В горницу впускали будущую невесту, наряженную в лучшее платье, и оглядывали ее со всех сторон. Между тем девушка демонстрировала не только свои внешние данные, но и характер, а также должна была показаться хорошей хозяйкой. Девушка выносила на показ также предметы, изготовленные собственными руками, иногда ее заставляли показать, насколько ловко она справляется с домашними хлопотами. Главным достоинством считалось молчание. На лице у девушки было покрывало, и увидеть ее личико удостаивался чести лишь папаша жениха. Он по-хозяйски приподнимал покрывало и, коль, девка ему нравилась, целовал ее в обе щеки. Ну а если нет — и смотринам конец… Свое недовольство женихом могла выразить и просватанная девушка. Она давала это понять, выходя к гостям вторично, переодетая в будничную одежду. Также, невеста, показывая свое нерасположение, мела сор в сторону гостей. Однако, такие казусы случались редко, и в конечном счете сватовство ко всеобщему удовольствию завершалось праздничной вечеринкой, где сторона жениха поставляла горячительные напитки, а хозяева угощали гостей закусками. Если девушка была дурна собой, или имела какие-то физические изъяны, случалось, что родители с целью ее замужества, шли на обман, выдавая за невесту родственницу, либо служанку. Обман, конечно, раскрывался, но после того, как молодожены были обвенчаны. Церковные же службы очень неохотно рассматривали дела о расторжении браков. И зачастую даже такие браки признавались действительными, а обманутые мужья вынуждены были жить с женой, вызывающей неприязнь.

Смотрины невесты в купеческих и дворянских сословиях

В купеческой среде, в связи со спорами о приданом, смотрины невесты порой затягивались на недели. А у дворян, напротив, о приданом на смотринах говорить было не принято, а полагалось устраивать званый ужин. О перед венчанием отец невесты знакомил сторону жениха с составленным брачным контрактом, в содержание которого входила опись приданого невесты.

Царский смотр невест

Что касается царских смотрин, то они обставлялись несколько по-иному. В «кастинге» на роль царской невесты принимало участие большое количество девиц, подходящих по возрасту и внешним данным. Порой приглашались даже девушки простого рода. Разглядывали их на предмет духовных и телесных достоинств и изъянов доверенные придворные смотрительницы и повивальные бабки, которые после давали рекомендации «жениху».Однако, в XVI веке царственный жених принимал участие в выборе невесты собственноручно. Проводился отбор невест из претенденток по всей стране. Поскольку невест было много, на смотр к царю допускались не все, а лишь прошедшие предварительный тур средь бояр, которые отбирали высоких, статных и здоровых девиц. К примеру, знаменитый Иван III Грозный таким способом нашел трех жен.

Свадебные смотрины невесты сегодня

Сегодня смотрины невесты в дореволюционном понимании этого слова — обряднеактуальный. Как правило, он негласно совмещается со сватовством, если родители жениха впервые видят будущую сноху. Сегодня свадебные смотрины невесты не имеют ничего общего с традиционным осмотром ее внутренних и внешних достоинств. Заключается он в одаривании невесты подарками с целью оказания помощи в овладении домашним хозяйством. Как правило, свадебные смотрины невесты организуются одной из ее близких подруг за месяц до бракосочетания. Подруга, устраивающая смотрины, может заручиться поддержкой близких родственников невесты, но сами родственники не должны организовывать мероприятие. Будущая новобрачная получает приглашение в гости «на чай», и ничего не подозревает о вечеринке, на которой ее ожидают подарки — сюрпризы. Свадебные смотрины невесты устраиваются лишь в случае ее первого бракосочетания. На них приглашаются матери жениха и невесты, близкие родственницы и подруги. Если свадьба отменяется, подарки, полученные на смотринах, невеста возвращает обратно.

Поиск и избрание[ | ]

О византийских обрядах сохранилось мало сведений, некоторые исследователи вообще считают подобные рассказы позднейшими литературными вставками. Тем не менее, хроники доносят некоторые подробности о византийских традициях. О русских смотринах сведений сохранилось гораздо больше. Общий принцип был одинаков, так как в «Третьем Риме» смотры устраивали, ориентируясь на пример Константинополя — «Второго Рима».

Отбор по всей стране[ | ]

Красавиц искали по всему государству. В Византии для этого по всем краям рассылали послов с инструкциями. Они должны были оценить «прелесть лица

» и имели по меньшей мере три параметра отбора: меру роста, размер головы и длину стопы (ср. историю Золушки)[1]. Впервые смотр невест в Византии отмечен в 788 году, когда императрица Ирина искала жену своему сыну, номинальному императору Константину. Из 13 кандидаток, представленных ко двору, Ирина выбрала для сына в жёны юную незнатную армянку, уроженку Пафлагонии Марию Амнийскую, внучку праведного Филарета Милостивого[1]. Из оставшихся девушек двух взяли в жёны знатные люди, а остальных отослали домой с богатыми дарами.

В Московском государстве к поиску невест для государя подходили очень строго:

Когда к вам эта грамота придёт, и у которых из вас будут дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас девку утаит и к наместникам не поведёт, тому от меня быть в великой опале и казни.

— «Указ Ивана IV» по С. Соловьеву

Предварительный отбор среди сотен привезённых девиц осуществлялся в два этапа: сначала с ними знакомились бояре и отбирали девиц, соответствующих требованиям: будущая царица должна быть высокого роста, должна быть красивая, здоровая и, желательно, чтобы у неё в семье рождалось много детей — это гарантировало её плодовитость, важнейшее соображение в престолонаследовании. Оставшихся нескольких десятков девушек представляли лично царю.

Нередко невесты выбирались из бедных и простых домов. Отец первой жены Алексея Михайловича — Марии Милославской, служил кравчим у посольского дьяка Ивана Грамотина. Дочь его, будущая царица, хаживала в лес по грибы и продавала их на рынке. О царице Евдокии Стрешневой, супруге Михаила Федоровича, её же постельницы говаривали: «Не дорога-де она государыня; знали они её, коли она хаживала в желтиках

(по В. Далю, желтики — простые женские чеботы);

после-де её государыню Бог возвеличил!».

А о матери Петра I, царице Наталье Нарышкиной, дьяк Шакловитый, предлагавший погубить её, говорил царевне Софье:

Известно тебе, государыня, каков её род и какова в Смоленске в лаптях ходила.

— [2]

Исследователь В. Д. Назаров пишет[3] о первой свадьбе Ивана: «Любопытны условия отбора невест. Принимались во внимание возраст, внешние данные претенденток, состояние здоровья (и невест, и их родителей), их происхождение. В отписи члены комиссии подробно описали фигуру (княжна А. Гундорова была „телом ровна, ни тонка, ни толста“), лицо (форма носа, цвет глаз и волос) и историю болезней претендентки. Тщательно учитывалось её родство (происхождение матери и мачехи; брачные связи её родных сестер и братьев). Собирались сведения о здоровье родителей. Какое значение придавалось родственным связям кандидаток, видно из „памяти“ И. В. Ляцкому. Ему предписывалось „беречи накрепко“ и „пытати тайно“ о возможном родстве претенденток с Щенятевыми и Плещеевыми. Исключение допускалось, видимо, только в одном случае, когда „девка… добра“ и „далече от того роду“. Подобные сведения вводят в закулисный мир ожесточённой политической борьбы различных группировок „государева двора“ в середине 20-х годов XVI века. Почему государева немилость была столь сильна в отношении этих двух фамилий, сказать при нынешней степени изученности политических коллизий того времени не представляется возможным».

Смотрины монархом[ | ]

Выбор невесты императором Феофилом (литография, 1889 год)

Одно из известных описаний так рассказывает о выборе византийским императором Феофилом (IX век) невесты:

Когда Феофил решил выбрать жену, в столице был устроен смотр невест, для которого самые красивые девушки были собраны со всех провинций в Константинополь. Будущая монахиня и поэтесса Кассия была одной из них. Император должен был ходить между рядов девушек с золотым яблоком и протянуть его той, на которой он собирался жениться. Он собирался протянуть его Кассии, которая нравилась ему больше других[4]. Но Кассия, по словам Георгия Амартола, «уязвила сердце его словом», и яблоко досталось более «смирной» пафлагонянке Феодоре (будущей восстановительнице иконопочитания)[5].

А на Руси царственный жених отдавал своей наречённой богато вышитый платок и кольцо. Вот как проходили выборы невесты Великому князю Василию по рассказу Франческо да Колло: «Сей Великий Князь Василий — как мне рассказали — решил завести жену, чтобы иметь детей и обеспечить себя законным наследником и преемником Государства; для этого повелел объявить во всех частях своего Государства, чтобы — не взирая на благородство или кровь, но лишь на красоту — были найдены самые красивые девственницы, и во исполнение этого указа были выбраны более 500 девственниц и приведены в город; из них было выбрано 300, потом 200 и наконец сократилось до 10, каковые были осмотрены повивальными бабками со всяческим вниманием дабы убедиться, действительно ли они девственницы и способны ли рожать детей, и нет ли у них какого недостатка,— и, наконец, из этих десяти была избрана жена»[6]. Согласно Сигизмунду Герберштейну, выбор производился не из 500, а из 1500 девиц.

Однако самыми запоминающимися оказались смотрины Ивана Грозного, который нашёл таким способом трех жен. Ради его третьей женитьбы было отобрано 2000 девиц[7]. Казимир Валишевский дал такое описание ритуала:

В браке Ивану суждено было насладиться счастьем, не выпадавшим на долю его предков. Выбор невесты производился по общему правилу. Благородные девицы всего государства, происходившие из семей служилых людей, были собраны в Москву. Для приёма их были отведены огромные палаты с многочисленными комнатами; в каждой из них было по 12 кроватей. К первому браку Василия, по словам Франциска да Колло, было собрано 500 красавиц, а по свидетельству Герберштейна — 1500. Эти цифры, по всей вероятности, показывают только число тех девиц, которые попали в Москву уже после первых выборов в провинциях. Такой порядок существовал и в Византии. Там правителям областей давались по этому поводу подробные инструкции, с указанием роста и других качеств девиц. Когда в серале собирались кандидатки, туда являлся сам государь в сопровождении одного из старейших вельмож. Проходя по покоям, он дарил каждой из красавиц по платку, вышитому золотом, с дорогими камнями. Он набрасывал платки девицам на шею. После того, как выбор был сделан, девицы отпускались с подарками по домам. Так в 1547 г. Иван выбрал себе Анастасию, дочь покойного Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, происходившего из старого боярского рода. Среди гибели княжеских родов он сумел, однако, сохранить близость к царскому трону и не принимал участия в ожесточенной борьбе за власть в дни детства Ивана. Возможно, что в данном случае выбор невесты был только простой формальностью.[8]

И. Е. Репин, «Выбор великокняжеской невесты»

(Михаила Федоровича?)

Знакомство царя с возможными невестами могло занимать много времени. Их селили во дворце, с царскими сестрами или дочерьми. Известна история с избранием Алексеем Михайловичем будущей матери Петра I — Натальи Кирилловны. С 28 ноября 1669 года по 17 апреля 1670 года он девятнадцать раз обходил по ночам верховые опочивальни, и выбирал из шестидесяти спавших красавиц ту, которая была бы покрасивей и ему, великому государю, приглядней[9].

Интриги при отборе[ | ]

Разумеется, говорить об абсолютной непредвзятости выбора, сделанного на подобном «конкурсе красоты», невозможно. Все невесты были дворянками, пускай даже и захудалыми; неугодные по политическим соображениями отсеивались в предварительных турах. В Византии зачастую свадьбы организовывались ещё родителями наследника императорского трона, они же и направляли выбор жениха (так, Константина VI женила его мать императрица Ирина, а Феофила — мачеха Ефросинья).

На это прямо указывается в рассказе о женитьбе Льва VI:

Рано пришлось Льву привыкать к покорности. Когда ему должно было исполниться шестнадцать лет, Василий решил его женить. По обыкновению, в одной из зал Магнаврского дворца собрали дюжину девиц из самых красивых в империи. В ожидании прихода царя эти маленькие особы, очень возбужденные, занялись тем, что пробовали отгадать, кто из них окажется счастливой избранницей. Одна афинянка, по словам летописца, «умевшая, благодаря обычаям своей страны, отгадывать будущее по приметам», предложила тогда в виде игры следующее странное испытание: все кандидатки должны были сесть на пол и каждая поставить перед собой свои башмаки; та из двенадцати, которая по данному знаку скорее всех встанет, обуется и первая успеет сделать красивый поклон, та и будет, наверно, императрицей.

В то время как они занимались этим упражнением, вдруг вошел царь. Первая поднявшаяся была некто Феофано, происходившая из знаменитой столичной патрицианской семьи Мартинаков; так как она была знатна, при этом очень красива и набожна, она понравилась Василию и жене его Евдокии — так оправдалась примета, пророчествовавшая ей трон. Самого Льва даже не спрашивали, а между тем юный царевич имел привязанности на стороне[10].

На Руси случалось, что царь вдруг обращал внимание на неугодную клике девушку (например, если приближенные к трону ходатайствовали за свою родственницу). В этом случае делалось все, чтобы снять невесту с дистанции. К примеру, когда Ефимию Всеволожскую, избранную Алексеем Михайловичем, первый раз одели в царское платье, ей затянули волосы так сильно, что она упала в обморок. Быстро объявили, что Ефимия страдает эпилепсией, а её отца с семьей, за то что скрыл её «нездоровье», сослали в Тюмень[11].

Примерно то же случилось с Марией Хлоповой, невестой Михаила Федоровича, которая уже была взята «на верх» (во дворец, собственно в теремные хоромы цариц), ей велено было оказывать почести как царице, дворовые люди ей крест целовали, и во всем Московском государстве велено поминать её имя на ектениях — но тем не менее она также не избегла интриг. Конкуренты Салтыковы избавились от неё следующим образом: девушку довели до расстройства желудка, знающих врачей к ней не допускали, настроили против неё мать царя Марфу Ивановну, в итоге обвинив в возможной неплодности. Был созван специальный собор из бояр, Хлопова была лишена почестей и сослана в Тобольск, где жила в бедности[12]. Тем не менее, Михаил сохранял к Марии нежные чувства, и когда его отец патриарх Филарет, прибыв ко двору, смог защитить царя от давления матери, и уменьшить влияние Салтыковых, Михаил снова объявил, что не хочет жениться ни на ком, кроме неё (хотя прошло уже 7 лет). Затем царь сделал допрос врачам, лечившим Хлопову. Изобличенные на очной ставке с докторами Салтыковы были сосланы в далекие вотчины. Тем не менее, Марфа Ивановна настояла на своем, и сын её на все ещё любимой им Хлоповой так и не женился, проходив после ещё холостяком до 29-летнего возраста (что было в его эпоху очень редким).

А Марфа Собакина, хотя Иван Грозный и успел на ней жениться, после свадьбы прожила не больше месяца и скоропостижно скончалась, оставив всех в полной уверенности, что её отравили. Эта история нашла свое отражение в сюжете оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». После её смерти царь сочетался браком с Анной Колтовской, которая на том же смотре в его глазах заняла «второе место».

Как женились на Руси

Трудно представить, чтобы в наши дни невеста каждое утро с момента сватовства до самого дня замужества выходила из дому и причитала, рыдала, оплакивала свое девичество, красоту, молодость. Впрочем, как и с трудом представляются возможными сейчас многие из тех обычаев и обрядов, которые были некогда неотъемлемой частью свадебного ритуала, а теперь либо забыты, либо утрачены, либо переосмыслены…

Сватовство

Сватовство — это не только неожиданный приезд жениха в сопровождении родственников в дом невесты, чтобы в иносказательной форме посвататься (себя показать да товар посмотреть). Сватовство было той отправной точкой, с которой буквально начиналось перерождение главных участников свадебного обряда, жениха и невесты.

С момента самого просватания на невесту (сговоренку) налагалось ограничение в передвижении, ее жизненное пространство резко сужалось до пределов родительского дома. Если девушка и выходила, то только в сопровождении подруг и, по сути, только для того, чтобы пригласить гостей на свадьбу. Невеста так же отстранялась от всех домашних дел, становилась недееспособной. Так происходило постепенное “расчеловечивание”, необходимое для рождения нового человека, уже семейного.

Смотрины

Через два-три дня после сватовства жених и его близкие родственники вновь приезжают в дом невесты, теперь на смотрины, во время которых девушка должна показать себя во всей красе и продемонстрировать все свои навыки и уменья, точно так же как и жених, который красуется перед всеми собравшимися. После этого мать жениха пристально рассматривает и оценивает приданое невесты. Все происходящее обязательно сопровождается песнями и причитаниями,- чаще всего в исполнении подруг невесты. Однако девушка могла отказаться от женитьбы, не выйдя к жениху.

Рукобитье

Незадолго до намеченного дня свадьбы происходило рукобитье или же запой, событие, которое окончательно закрепляло договоренность о свадьбе. После рукобитья отказ от свадьбы был невозможен. Жениха и невесту усаживали рядом за стол и величали в песнях, которые исполнялись подругами невесты. А что же делают сами жених и невеста? Невеста не разговоривает, а причитает, а в некоторых домах и вовсе зовут выльницу, которая «воет», то есть исполняет причеты, а невеста охает и плачет. И, несмотря на видимую активность жениха, его постоянные перемещения (он приезжает в дом невесты практически каждый день после рукобитья на «побывашки», «поцелуи», «проведки»), все же он остается пассивным: за него говорят и делают всё сваты, родственники, дружки.

Девичник

Неужели этот обряд тоже исчез? Дело в том, что девичник на Руси — это не только прощальные посиделки невесты с подругами накануне венчания, но и изготовление «красоты» («воли»), расплетание косы, мытье невесты в бане, уничтожение или передача «красоты» подруге или жениху. Девичья «красота» — последнее, что связывает невесту с ее девичеством. Это мог быть кудель, деревце, украшенное лентами и лоскутами, венок, платок. После изготовления «красоты» ее сжигали либо невеста раздавала ее близким подругам. Каким бы ни был предмет, символизирующий «красоту», он неизменно связан с головой, точнее волосами, а волосы – своего рода олицетворение девичьей красоты, воли. С уничтожением или раздачей «красоты» девушка аллегорически лишалась девичества.

Также невесте могли отрезать косу и передавали ее жениху. А ритуальное омовение в бане окончательно завершало процесс: невеста становилась: ”ни жива, ни мертва”, и в этом состоянии ее передавали жениху, устраивался торгом, а невеста и ее подруги изо всех сил сопротивлялись.

Прическа молодухи

Сразу после венчания невесте делали прическу молодухи: заплетали две косы и покрывали голову платком или же сразу «окручивали по-бабьи»: заплетенные в две косы волосы закручивали на затылке в пучок, а поверх надевали головной убор замужней женщины (повойник, очток, наметка). С этого момента волосы невесты мог видеть только муж: показаться с непокрытой головой постороннему мужчине было равносильно измене, а сорвать с женщины головной убор — оскорбление. Перемена прически означает переход девушки во власть мужа, а так же представляет собой формирование нового облика человека, его перерождение в новом статусе. Девушка начинает «оживать»: к ней возвращается способность самостоятельно передвигаться, а так же способность все делать своими руками: невеста, войдя в дом, начинает активно осваивать его пространство, бросает рожь, кладет коровай, бросает пояс и др.

«Раскрывание невесты»

Особый обряд был посвящен «раскрыванию» невесты, когда молодые приезжали из-под венца в дом жениха. Этот обряд наделялся двойным смыслом: для невесты он означал возвращение зрения; невеста, продолжая оживать, смотрела теперь на все иными глазами, а для жениха это было своего рода узнаванием любимой, так как она теперь была иная. В некоторых деталях обряда прочитывается эротический смысл, когда невесту «вскрывают»: свекор или дружка приподымает подол кнутовищем, ухватом. пирогом или палкой. Или же на голову невесты клали пирог без начинки, символизирующий дитя, и заворачивали его в платок, клали его в чулан, где молодые отдельно от всех сначала ели, а затем проводили брачную ночь. В некоторых областях был обычай устраивать постель новобрачным в клети или хлеве, что связано с идеей плодородия, деторождения.

«Отводины»

«Отводины» (совместное посещение молодыми родителей невесты) знаменует конец свадьбы как особого состояния для всех ее участников. Этот элемент свадебного обряда особенно важен для невесты, которая приезжает ненадолго и в качестве гостьи, что подчеркивает необратимость всех превращений, произошедших с ней во время свадьбы. Впрочем, встречаются и другие данные о связи невесты со своим домом. Например, в Воронежской губернии, молодица в течение первого года замужества жила у матери и занималась прядением для своих будущих нужд.

Источник

В жизни человека брак — исключительное по важности событие, имеющее глубокий духовный смысл и сакральный характер.

Христиане должны вступать в брак с главной целью — помочь друг другу спастись и вместе войти в Царствие Небесное.

Обычно свадьбы играли в зимний мясоед (т.е. от Крещения до начала Великого поста). Говаривали: «Лето — для старанья, зима — для гулянья».

Реже свадьбы справлялись в начале лета: на Красную горку (первое воскресенье после Пасхи) засватают, а на Троицу обвенчают. Считалось, что если парень или девушка просидят на Красную горку дома, то неудачно женятся или вовсе останутся без семьи.

Осенью свадьбы играли обычно на Покров. К празднику Покрова оканчивались все сельскохозяйственные работы, и наступало время отдыха. Девушки усердно молились Божией Матери в праздник Ее Покрова, чтобы найти своего суженого: «Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня — платком», поэтому сам праздник считался на Руси свадебным днем.

На Руси невест выбирали родители, посоветовавшись с духовником семьи. Самому жениху такой выбор не доверяли, потому что боялись, что он выберет невесту необдуманно, руководствуясь страстями.

Зачастую молодые не видели друг друга до самой свадьбы. Поэтому слово «невеста» произошло от выражения «не весть кто», т.е. неизвестная, неведомая. А «суженый» — от «судьбы», «суда Божия», потому что жениха, по молитвам девушки и ее родителей, посылает Сам Бог. Выходя замуж по воле родителей, девушка отдавала себя на «суд Божий»: что ожидало ее в замужестве, ведал только Бог.

Крестьяне устраивали смотрины невест на играх-хороводах, где и девушки, и парни показывали свою сноровку. Умение и выносливость узнавали также на полевых работах. Чтобы узнать, хороша ли девушка лицом, парни подглядывали ее возвращение из бани, когда на лице не было ни румян, ни сурьмы. Когда выбирали невесту, то, прежде всего, обращали внимание на то, как она работает, что умеет делать, — в семье жениха она была нужна еще и в качестве работницы. Белоручку могли и не засватать.

Сватовство было делом очень ответственным и почетным. Сват должен был хорошо разбираться в людях, уметь вести разговор, знать обычаи и быть очень благоговейным и набожным человеком — потому что он соединял судьбы людей по Божией воле. «Не выбирай невесту, а выбирай сваху», — говаривали в старину.

Войдя в дом, сваты начинали иносказательный разговор: «Мы сватами к вашей милости. У вас есть стог годовалый, а у нас жеребенок неезжалый. Нельзя ль у вас стог купить, да жеребенка накормить?» Сватов усаживали за стол и, независимо от того, собирались ли отдавать дочь замуж или нет, сытно кормили и оказывали радушие. Этого требовал непреложный закон гостеприимства. Сваты приходили тоже не с пустыми руками. Они приносили с собой хлеб (традиционный каравай) и вино. Иногда шкатулку или берестяной короб с подарками для невесты («девичьими безделицами»). Отказывали тоже не прямо, опасаясь обидеть хороших людей, а посылали их «коряки лупать», «арбуз испечь» или «чайник навесить». Иногда давали, в знак отказа, тыкву. Согласия невесты на брак обычно не спрашивали, последнее слово всегда оставалось за отцом, и девушке приходилось смиряться и говорить родителю: «Из вашей воли не выйду». Сваты и родители невесты «били по рукам», т.е пожимали друг другу руки в знак закрепления договора о браке. Этот обряд назывался «рукобитьем» или «сговором».

После того, как девушка была просватана, отправлялись «смотреть углы» — хозяйство жениха. Особенно ценилось обилие хлеба и скота, затем — посуда и одежда. Так же осматривали приданое невесты. В него обычно входила постель (перина, одеяла, подушки), полный наряд невесты, украшения (особенно ценились янтарные бусы, нитки жемчуга и серебряные цепочки), подарки жениху и свекру (рубаха и кальсоны), подарки свекрови (нижние рубашки, ткань на сарафан, платки) и всем родственникам — полотенца собственного рукоделия. За приданым в дом невесты на второй день свадьбы приезжали свашки жениха и выкупали его у младшего брата или сестры, которые сидели на сундуке с добром и «продавали приданое».

После смотрин наступало время подготовки к свадьбе. А на русском Севере существовал очень интересный обычай «закрыванья невесты». После совместной молитвы перед иконами зажигали свечу, и отец накидывал на голову дочериневесты платок («фату», «фатку»), натягивал на лицо и после этого говорил: «Просватали!» Невеста пыталась задуть свечу, убегала, пыталась скрыться от отца, избежать закрыванья, но подружки ее догоняли и возвращали. Невесте полагалось причитать до самой свадьбы — то есть несколько дней. Жених приносил невесте подарки, а она долго отказывалась от них, мучая его, но, в конце концов, принимала. И после этого жених получал право поцеловать невесту.

Наконец, наступал главный день — день венчания. На Севере для невесты этот день начинался с бани. В южнорусских губерниях невеста вставала раньше всех и с подружками бежала в дом жениха, чтобы застать его в постели и надеть на него свадебную рубаху. Несколько дней от сватовства до венчания (на Севере — не более одной недели, на Юге — до целого месяца) занимали «посиделки». Девушкиподружки каждый день сходились в доме невесты, помогая ей шить и вышивать приданое и подарки для жениха и новой родни. Иногда устраивались «вечеринки» — гулянья с играми, песнями и плясками, причем на них мог присутствовать жених и его друзья. Затем наряжали невесту и готовили ее к венцу.

Венчальная одежда была особенной. На Юге — это платье белого, розового или голубого цвета, на Севере — красный сарафан. Невеста снимала свой девичий головной убор (обычно, ленту) и отдавала младшей сестре. На голову ей надевали венок — символ чистоты и целомудрия, поэтому если женщина вторично выходила замуж, венок уже не надевала. Фата или покрывало — непременная часть свадебного наряда, символ замужества и подчиненности женщины — мужчине. Снаряженную к венцу невесту благословляли родители. Жених также получал родительское благословение. Затем жених со своими друзьями, на празднично украшенных телегах (летом) или санях (зимой) — это был «свадебный поезд» — отправлялся за невестой, которую ему еще предстояло выкупить. У ворот дома невесты стояли ее родня и подружки, не давая жениху и его свите прохода, пока он не заплатит выкуп. Войдя в дом, жених видел невесту сидящей под образами, а около нее — младших братьев и сестер, которые «продавали ее косу». Выкупив косу, жених занимал место рядом с невестой. Родители благословляли молодых, которые кланялись на все четыре стороны и отправлялись на Венчание.

На Венчание родители жениха и невесты не ездили, молодых сопровождали крестные, родственники и друзья. Чаще всего именно крестные держали венцы либо лучшие друзья. Под ноги молодым постилали то самое вышитое венчальное полотенце, которое было получено от невесты на сватовстве. Венчальные свечи, большие и украшенные лентами и цветами, по благочестивому обычаю, зажигались от богоявленской (крещенской) свечи. Кольца перед началом таинства освящались священником в алтаре. Причем, по исконному обычаю, кольцо жениха было золотым, а невесты — серебряным.

После возвращения из церкви у дома жениха молодых встречали родители молодого супруга: отец — с иконой, мать — с караваем. Солонка с солью, венчавшая каравай, символизировала будущее благосостояние супругов. На Руси соль была редким, и потому дорогим продуктом. Молодых осыпали хмелем, деньгами, орехами и хлебными зернами. Хлебные зерна символизировали плодородие, поэтому осыпать пшеницей жену и мужа означало желать им многочадия.

Итак, в доме жениха начинался свадебный пир. Прежде всего, на столе присутствовала традиционная еда — большой, круглый свадебный каравай (курник), украшенный веточками «девьей красоты», а также «птичками» и «шишками» из теста, «лежень» — продолговатый хлеб и булочки — «шишки» и «витушки». Каравай всегда разрезала сама невеста и раздавала гостям, его нужно было съесть полностью. Благочестивой традицией было угощать бедных и сирых, подавать милостыню. Так на молодых призывалось Божие благословение. В старину на княжеских свадьбах жениха и невесту потчевали жареными лебедями. Считалось, что лебедей могли есть только на свадьбе.

Главными действующими лицами свадебного пира, как, впрочем, и всей свадьбы, кроме жениха и невесты, были дружко («старший боярин», «шафер») и сваха («свашка», «сватка»). Дружко — главный распорядитель свадебной церемонии, должен состоять впервые в браке Помогала дружке свашка — тоже состоящая «в браке судьбы», бойкая и острая на язык женщина. Дружко и свашка исполняли обязанности, как бы теперь сказали, тамады. Они вели свадьбу «по обычаю», занимали и развлекали гостей, следили за порядком. Молодожены почти ничего не ели, перед ними стоял один прибор, и муж кормил молодую жену.

Непременно на столе стоял бочонок (или чашка) с медом, символизирующим сладкую супружескую жизнь. Объем бочонка доходил до нескольких литров, весь мед молодые должны были съесть после свадьбы. Отсюда и пошло название — «медовый месяц». Спиртного молодожены не пили совсем, хотя перед ними на столе стояли бутылки вина, перевязанные красной лентой. Красный цвет — традиционный свадебный цвет, на Руси он считался праздничным.

В южнорусских краях, у казаков соблюдался красивый и мудрый обычай «повивания невесты». В укромной комнате или прямо за свадебным столом две свашки (со стороны жениха и невесты) снимали с нее венок (или это делал молодой муж), заплетали волосы в две косы, укладывали их вокруг головы, повязывая сверху белым платком. Девушки носили только одну косу — символ непорочности и одиночества, замужние женщины — две косы — знак того, что теперь она не одна, что она нашла свою вторую половинку.

Молодые раньше всех покидали свадебный пир. В первый раз их укладывали спать в нежилом, нетопленном покое, как бы холодно в нем ни было. Постель обычно стелила свекровь. По старинному обычаю невесте полагалось разуть молодого мужа — этим она показывала свою покорность и признавала его власть над собой. На второй день свадебный пир справлялся в доме невесты, и все гости приносили в подарок курицу или петуха, украшенных лентами и цветами. В последующие дни вся свадебная процессия поочередно обходила всех родственников жениха и невесты, пируя в каждом доме.

Свадьба была незабываемым событием для супругов не только потому, что случалась только раз в жизни, но и потому, что в этот день стирались все сословные и имущественные различия. Жениха и невесту величали «князем» и «княгиней», потому что вступление в брак имело подобие с возведением древних князей в достоинство их власти. Какими бы бедными ни были новобрачные, на свадьбе они считались «княжеской четой», а их друзья и ближайшие родственники именовались «боярами».

В браке, освященном Божиим и родительским благословением и соответствующем традициям благочестивых предков, человек обретал полноту своего существования. Недаром говорили, что «не женат — не человек» или «холостой — полчеловека». Жизнь обретала новый смысл.

Источник

Рекомендуется к просмотру:

Как блюстителей чистоты сделали блюстителями порядка

«Я аромата смысл постиг, узнав, что есть духи «жиркости»»: как Таллинн советской экспозиции на выставке-ярмарке дивился

Русские путешествия

СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ, АКТУАЛЬНЫЕ В ПРОГРАММЕ СОВРЕМЕННОЙ СВАДЬБЫ

Существует огромное количество свадебных традиций, которые мы рассмотрели в предыдущей статье.

А какие же из них будут актуальны в 2023 году?

Напомним, что традиции и приоритеты в каждой семье свои. Для кого-то одни обычаи будут неактуальны, а для кого-то просто необходимы! Но мы все же рассмотрим те традиции, которые широко используются на современных свадьбах.

Свадебные традиции как составляющий элемент развлекательной программы свадебного дня

Развлекательная программа на свадьбе – один из основных этапов подготовки к свадьбе. При этом абсолютно неважно будет на свадьбе 10, 50 или 100 гостей. Поверьте, без развлечения гостей на свадьбе никак не обойтись!

Первая встреча жениха и невесты

Если вы планируете первую встречу не с утра, а на самой церемонии, учитывайте тот факт, что фотосессия будет происходить после церемонии, поэтому тайминг всего дня меняется, и вам необходимо будет организовать гостей на это время.

Заменяем крики ГОРЬКО на свадьбе

Чем можно заменить «ГОРЬКО»

- Бамбуковые палочки

Разложите на столах бамбуковые палочки для каждого из гостей. Пусть ведущий объявит, что вместо того чтобы кричать «Горько!» гости должны стучать палочками.

- Колокольчики

Гости могут наполнять банкетный зал звоном колокольчиков, каждый раз, когда захотят увидеть супружеский поцелуй.

- Другое слово

Самый простой способ уйти от традиции, тем не менее ее сохранив, — это кричать какое-нибудь другое слово. Например, «Ура!», «Гол!», «Жара!» или что-нибудь еще, возможно, что-то тематическое.

- Таблички с надписями

Если молодожены смущаются и не хотят целоваться при таком большом скоплении народа, то прекрасным выходом из ситуации послужат таблички с забавными надписями, которыми можно прикрываться во время поцелуев.

Бросание букета

Чем можно заменить бросание букета

- Ленты

К букету привязывается одна из лент, остальные просто закручиваются вокруг ножки букета. Каждой незамужней девушке дают в руки по одной ленточке. Необходимо потянуть за ленту по сигналу ведущего. Кто вытащит вместе с лентой букет, тот станет счастливым его обладателем.

- Клад

Букет кладут в сундучок или ящичек и закрывают на замок. В любую емкость складываю много ключиков, один из которых подходит к замку. Девушка, которая вытащит правильный ключик и получит букет.

- Хоровод

Невеста становится в цент круга с завязанными глазами, а подруги начинают водить хоровод вокруг нее. После сигнала ведущего все останавливаются. На кого смотрит букет, той он и достанется.

- Жребий