Праздники и события Алтайского края 2023: самые главные фестивали и яркие события, национальные праздники и мероприятия в Алтайском крае (Россия). Фото и видео, описания, отзывы и время проведения.

-

20 — 23 февраля 2023

Сибирская масленица

Вот уже более 10 лет, как старинная славянская традиция провожать зиму с песнями и плясками переросла на Алтае в большой международный фестиваль. Каждый год, в конце февраля—начале марта он проходит на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.

-

1 мая 2023

Праздник «Цветение маральника»

В начале мая предгорья и горы Алтая покрываются лиловой кипенью — расцветает маральник. В эти дни стоит попасть на удивительно красивый фестиваль «Цветение маральника», посвященный любованию этим прекрасным растением и открытию летнего туристического сезона.

-

24 — 25 июня 2023

Ах! Фест

«Ах! Фест» — это ежегодный гастрономический фестиваль, цель которого — популяризация ЗОЖ и натуральной продукции Алтая. Событие проходит летом в семейном комплексе «Алтайское Холмогорье». В дни праздника проводят развлекательные и деловые мероприятия — разворачиваются фреш-маркет.

-

24 — 25 июня 2023

Фестиваль Роберта Рождественского

Ежегодно в июне в Алтайском крае проводится литературный фестиваль Роберта Рождественского. Праздник литературы и музыки уже более 10 лет проходит на малой родине известного советского поэта — в Яре Любви, возле села Косиха.

-

17 — 23 июля 2023

Шукшинские дни на Алтае

Ежегодно в июле Алтайский край чествует своего знаменитого земляка — писателя, режиссера и актера В. М. Шукшина. По традиции, «Шукшинские дни на Алтае» открываются в Барнауле, а затем параллельно проходят в нескольких городах края и завершаются праздником на горе Пикет в селе Сростки.

-

31 декабря 2023

Новый год в Барнауле

Барнаул не самый популярный среди туристов город в России, но зима в этом городе настоящая, сибирская и очень новогодняя. В конце декабря — начале января здесь приятная морозная погода, пасмурно, но снега почти нет. Температура воздуха днем -11…-14 °C, ночью -18 °C.

-

31 декабря 2023

Новый год в Белокурихе

Белокуриху иногда называют русской Швейцарией, но сами местные жители с этим не согласны: и климат здесь лучше, зима не такая холодная, солнечных дней больше, а цены не так пугают даже в период праздников. В конце декабря — начале января в Белокурихе немного морозно: -2…-5 °С.

Алтайцами называют этническую группу народностей, проживающих в южной Сибири, у подножия Алтайских гор. Алтайские традиции, много веков назад сложившиеся у коренных народов, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение, считаясь неотъемлемой частью общественной и семейной жизни.

Бытовые традиции и обычаи

Проживающие на Алтае народности подразделяют на северных и южных. Жители южных районов, телеуты и телесы, говорили на тюркском (ойратском) языке. Поскольку образ жизни эти народы вели кочевой, их жилищем была переносная войлочная юрта со складными решетчатыми стенками. Национальная одежда ― домотканые рубахи, широкие штаны, шубы мехом вовнутрь, подпоясанные куском ткани.

Северные представители алтайского народа (кумандинцы, челканцы, тубалары) говорили на северо-алтайском языке. Эти народности вели оседлый образ жизни, поселялись в долинах рек, в больших деревянных домах. Дом был разделен на мужскую и женскую половины. В мужской половине располагались, кроме жилой комнаты, помещение для хранения оружия и снастей, в женской половине ― кухня и хозяйственные пристройки, предназначенные для хранения продуктовых запасов. Национальным костюмом у этих народностей служили широкие штаны, расшитые цветным орнаментом холщевые рубахи, поверх них ― свободного покроя халат.

Жители Алтая очень гостеприимны, и зашедшего во двор даже незнакомого человека обязательно пригласят к чаю. Алтайская культура и традиции предполагают безукоризненное выполнение правил этикета. Существуют специальные ритуалы, как правильно принимать гостя: где его следует усадить, как подать ему чай, алкогольный напиток или трубку для курения.

Главные продукты алтайской кухни — молоко и мясо. Из молока готовят множество блюд: супы, сыры, масло и даже водку (араки). Наиболее популярны кисломолочные продукты: аарчы (творог), каймак (сметана), курут (кисломолочный сыр), чегень (сквашенное кипяченое молоко). Из мяса используются баранина, козлятина, говядина, конина, основной способ их приготовления ― варка. Из десертных блюд алтайцы готовят разные виды печенья с орехами и ягодами, фирменные блинчики «Jaaн кулак», и известное национальное блюдо «чок-чок» ― шарики из муки грубого помола, меда и толченых кедровых орехов.

Основные культурные традиции

Традиции и обычаи алтайского края основаны на огромном уважении и любви к природе как к источнику жизни на Земле. У каждой родовой общины была своя священная гора, где по поверьям живут духи — защитники рода. Главным божеством у алтайцев считался Ээзи, обитающий на горе Уч-Сумер. С почитанием этого божества связан древний обряд, согласно которому на перевалах было принято привязывать на дерево ленточку, обращаясь при этом к духу с просьбой подарить близким здоровье и благополучие. В местах, где не растут деревья, ленточкой украшали горку, сложенную из камней.

Уникальны музыкальные традиции алтайских народов, уходящие истоками в глубокую древность, причем у каждой народности своя, специфичная структура и окраска мелодии, аутентичная особенность вокала. Для северных алтайцев характерны элементы многоголосья, красочность и широкий диапазон мелодий. Манера исполнения у этих народностей схожа с русской, что объясняется историческими связями жителей этого региона с русским населением.

У южных алтайцев присутствуют самобытные, присущие только их музыкальной культуре, особенности вокала. Это горловое пение («Кай»), которое сопровождается игрой на струнных щипковых инструментах ― топшуре и ятагане. Такое особое искусство пения служит и молитвой, и обрядом, вводящим исполнителей и слушателей в состояние, подобное трансу.

Семейные традиции

В алтайской семье главой является отец. Мужчина ― защитник и добытчик, а женщина ― хранительница домашнего очага, высшее существо, дарующее жизнь потомству. Девочки с раннего возраста приучаются вести хозяйство, а мальчиков отец обучает охоте, обращению с лошадьми. По традиции, вместе с отцом и матерью остается жить младший сын, он заботится о них в старости.

Создание семьи у алтайцев считается обязательным, старые девы и неженатые пожилые мужчины в обществе не пользовались авторитетом. Правда, полноправными членами общины женатые люди считались лишь после рождения первого ребенка.

Свадьба на Алтае имеет свои особенности. По алтайским традициям и обычаям, свадебный церемониал состоит из четырех этапов: сватовство, подготовка к свадьбе, свадебный пир и послесвадебный этап. Праздничное застолье у алтайцев сопровождается множеством древних тюркских обрядов и занимает два дня: в первый день гостей принимает семья жениха, во второй ― семья невесты.

Широко празднуют алтайские семьи и рождение детей, по этому случаю забивают овец или теленка и устраивают богатое застолье. Обряд крещения новорожденного проводят в период с 8-го по 40-й день его жизни: считается, что в этом возрасте младенец, очистившись от первородного греха, вступает под защиту Господа. В день крещения ребенка его родственникам не разрешается работать топором и лопатой, а также нельзя обижать животных.

Праздники алтайцев

Праздничные традиции Алтая очень разнообразны и по-настоящему уникальны, и поэтому привлекают внимание многочисленных туристов. Самыми важными национальными праздниками у алтайцев считаются:

- Чага-Байрам ― праздник поклонения Солнцу. Он отмечается в период февральского новолуния массовыми гуляниями и ритуалом подношения духам Алтая угощения, которое оставляют на тагыле ― сложенном из дикого камня алтаре.

- Эл-Ойтын ― праздник национальной культуры, проводится раз в два года. Многочисленные гости Эл-Ойтын могут ознакомиться с культурным наследием алтайцев, посетив концерты народной музыки, конные спортивные состязания.

- Курултай сказителей ― своего рода конкурс певцов кайчи. В соревнованиях принимают участие только мужчины, исполняя свои сказания под аккомпанемент щипковых музыкальных инструментов.

- Дьылгаяк ― алтайский вариант Масленицы. На этом имеющем языческие корни празднике, который проходит в конце февраля — начале марта, устраивают ярмарки и аттракционы, проводят конкурсы, и как символ прощания с зимой, сжигают соломенное чучело.

На Алтае также ежегодно проводится ряд фестивалей, как общероссийского масштаба, так и региональных:

- «Ах! Фест!». Этот популярный во многих странах гастрономический фестиваль на Алтае проводится в один из летних месяцев. В программе развлекательные и деловые мероприятия: ярмарка изделий народного промысла, дегустация национальных блюд, кулинарные конкурсы и мастер-классы, концертные программы.

- «Сырная деревня». Ежегодный праздник сыра проходит в августе в селе Куяган, где находится старейший сырзавод края. Мероприятие включает ярмарку продукции местных фермеров ― производителей сыра, меда, препаратов из пантов алтайского марала. Здесь можно послушать концерты оркестров народных инструментов, побывать на аттракционах, посмотреть интересные спортивные состязания, где местные богатыри бьются мешками с сеном, тягают груженые телеги и отжимают штанги с надетыми на них головками сыра.

- «Цветение маральника». Этот фестиваль открывает туристический сезон. Он проходит в начале мая, когда предгорья Алтая покрываются лиловым ковром цветущего полувечнозеленого растения, которое в народе называют сибирской сакурой. В программе фестиваля ― демонстрация фильмов об Алтайском крае, музыкальные концерты, показательные выступления мастеров казачьих боевых искусств.

По традиции, Алтай ежегодно в июле месяце чествует своего знаменитого земляка — актера и писателя Василия Макаровича Шукшина. Кинофестиваль «Шукшинские дни» стартует в Барнауле и продолжается еще в нескольких городах Алтайского края. Каждый из участников праздника, а среди них известные актеры, кинорежиссеры, писатели, считает своим долгом побывать на горе Пикет, расположенной вблизи села Сростки.

В этих местах, на берегу реки Катуни, любил сидеть Шукшин. В 2004 году здесь был установлен 8-метровый бронзовый памятник Василию Шукшину.

Несомненно, праздник является культурно-историческим феноменом, важной первичной формой человеческой культуры. Каждый конкретный праздник, будь то календарный, семейный, профессиональный, религиозный или какой-либо другой, несет в себе специфические черты, но в то же время состоит из традиционных элементов и вписан в этническую среду.

Алтайские календарные праздники приурочены к смене сезонов. Наиболее важными из них являются осенне-весенние – Jажыл бÿр, Сары бÿр, Чага байрам. Хотя называть первые два праздниками не совсем правомерно, это, скорее, обряды. Встреча Нового года – Чага байрам во многом имеет развлекательную форму, здесь проводятся игры, состязания.

Определенного набора праздничных игр не было. В календарный праздник Jылгайак, проводимый в конце марта, обычно дети катались с горы на шкурах крупного рогатого скота. По всей видимости, Jылгайак в старину олицетворял наступление нового года. В Чага байрам в настоящее время обычно проводятся состязания по борьбе кÿреш, камчы, тебек, кöдÿрге таш (поднятие камней), токпок чачыш (бросание булавы). В них играют повсюду, и они не связаны с какими-либо конкретными сезонами года. В этом плане необходимо отметить, что есть такие игры, символика которых связана с каким-либо событием, в частности со свадьбой. Это jодо чачары, töс тазыл, бöгö, aйыл бузары. Каждая из них имеет определенный философский или логический смысл. В этих играх можно усмотреть взаимосвязь с магией плодородия.

Отметим, что некоторые праздники или дни, по которым определяли смену погодных условий, могли быть заимствованы из иной культурной среды. Некоторые даты, которые были известны у алтайцев в конце XIX – начале XX века, привнесены русскими переселенцами. Например, приметной датой являлось 14 марта. Этот день называют jÿс кучыйак суу ичер (сто воробушков будут пить воду). Если 14 марта будет тепло, а на дорогах появятся лужи, то весна будет теплой, а если холод, то 40 дней после этого предполагалась холодная погода.

В конце мая многие алтайцы, в том числе некрещенные, отмечали праздник Мокола. Несомненно, Мокола – это алтаизированное имя святого Николая. День Святой Троицы назывался чечектиҥ байрамы (праздник цветов).

Исследователями записаны интересные даты, по которым определяли календарные циклы или перемены погоды.

В месяце кышкы куран ай по лунно-солнечному календарю присутствовал день булан ээги узап калды. Считалось, что солнечный день стал длиннее на нижнюю губу лося. В это время делали уборку в аиле, варили сытную еду, кропили молоком jайык (оберег семьи, дома). В месяце чаган, начинавшемся в конце января – середине февраля, в полнолуние (ак толун) отмечался день саа кÿн, знаменовавший борьбу мороза и тепла. От того, кто побеждал, зависело, будет весна ранней или поздней.

В месяце тулаан, в седьмой день ущербной луны, считалось, что на поверхность земли начнут выходить семь слепых (jердиҥ jети сокоры). Медведь, барсук, сурок, суслик, крот, бурундук, змея в этот день будут переворачиваться. В это время нежелательно было много трудиться.

В месяце кандык седьмой день новолуния называется jер алдында от одуратан байрам (день зажигания огня в нижнем мире). Считалось, что с этого дня промерзшая земля начинала таять снизу.

В конце первой декады мая выделяется кÿÿктиҥ jадазы (день кукушки). В этот период обычно выпадал мокрый снег.

В начале августа примечали календарный цикл куран jадазы (день самца косули). Считалось, что в это время пойдут дожди, а туман накроет землю.

На начало сентября выпадал сыгын jадазы (день марала), означавший: будут дожди, а по вершинам гор выпадет снег.

Кроме этих календарных дат в представлениях алтайцев большое значение имели даты, причастные к какому-то событию. Например, день первого грома отмечали по-разному. Считалось, что в этот момент заговорило Небо (Теҥери унчыкты). Люди кормили огонь, женщины поглаживали косы. Мужчины снимали шапки и гладили головы. Это были знаки огромного почитания, в данном случае Неба. Произносили заклинание: «Кайрако-он, баш болзын!» («Боже, Вам моя голова!»). Молодые люди, дети кувыркались через голову (тоҥкос ажары). По всей видимости, в этом обряде мы отмечали рудименты культа Неба.

Описание этих календарных дней в данной работе не случайно: мы хотели показать, что существующие календарные праздники разнятся по функциональному значению, некоторые из них можно называть календарными обрядами, а часть – приметными днями. Игры затевались только в честь больших праздников – Чага байрам, Jылгайак, Jÿрÿк байрам, а во время других полагалось вести себя спокойно.

Jылгайак (Дьылгайак)

Этот праздник приходится в марте на седьмой день убывания (старения) луны, когда месяц в ущербе, ближе к дню весеннего равноденствия. Люди раньше справляли Jылгайак неделю. Он означал конец зимы, конец старого и начало нового года, праздник весны. Рассмотрим его проведение у северных алтайцев. К празднику готовились заранее: доставали зимние припасы, варили мясо, кочё. В кочё добавляли сушеную сарану, кандык. Позднее стряпали пельмени, пекли блины. В этот праздник люди старались справить свадьбу, веселились, проводили скачки, пели, плясали, а перед ним колотили снег палкой или каким-нибудь твердым предметом. Это символически приближало наступление весны – нового года. Выбирали место для проведения праздника в деревне и там вытаптывали снег.

Загодя ночью разводили костры на улице и били поклоны. Готовили ружье и, как только запоет первый петух, стреляли из него. Считалось, что петух, услышав выстрел, начнет равномерно кукарекать и такое предзнаменование полезно для наступающего нового года. Если же не выстрелить, он будет кукарекать неравномерно, через большие промежутки, и в таком случае год будет плохим.

Jылгайак встречают словами:

В чайнике чай мой не кончался бы,

Праздновать пришедшие

дети (девушки)

Не уходили бы.

В чугуне кочё мое

Не кончалось бы.

В сегодняшний день дети (девушки)

Домой не уходили бы.

В дьыраке аракы (вино)

Не кончалось бы.

Веселиться пришедшие

дети (девушки)

Домой не уходили бы.

Jылгайак в старину был широко распространен на Алтае. По всей видимости, он означал наступление нового календарного года. В этот день открывали запасник (ÿче) – яму, в которой хранились с осени запасы мяса. Проводились различные увеселения, в частности, дети катались с горы на шкурах домашних животных. Утром проводился обряд шÿтеен – кормление огня и угощение духов местности.

В настоящее время праздник возрождается, но открытым остается вопрос о дате его проведения. Jылгайак начали проводить в день весеннего равноденствия, если этот день не выпадает на айдыҥ аразы (1 — 2 дня перед новолунием).

Чага байрам

Чага байрам (от монг. Цагаан саар) – Новый год у алтайцев – отмечается по лунному календарю. У него нет фиксированной даты, начало может смещаться с конца января по конец февраля. В праздновании принято выделять три стадии: подготовка к встрече, чествование первого дня и последующие дни.

По всей видимости, отмечать Новый год в феврале алтайцы начали по приказу Хубилая, внука Чингисхана, первого императора династии Юань, с 1267 года. По его велению начало года начали отмечать с месяца чаган (цаган сар).

В канун наступления праздника люди наводили порядок в доме, а во время празднования готовили сытную пищу, совершали обряд саҥ сала-ры. У хозяйки огня просили долголетия, потомства членам семьи, жизненной силы, плодовитости скоту. С утра люди приветствовали друг друга, спрашивая, благополучно ли они перезимовали: «Jылдаҥ кандый чыккан?» («Благополучно ли провели год?»). Ответ «Öҥ чыккан» означал, что год прошел благополучно, без видимых потерь.

Вся церемония соответствовала древнему магическому действию – ломать старое, чтобы дать дорогу новому. Некоторые люди воздвигали алтарь из камня перед своим домом, дабы провести обряд саҥ — поднесение угощения огню и духам — хозяевам местности. Такое семейное совершение обряда отмечено у жителей Кош-Агачского района. Следует сказать, что в других районах Республики Алтай Чага байрам широко начали отмечать только с начала 90-х годов прошлого столетия. В первый день праздника проводятся игры, концертные мероприятия. Они стали неотъемлемой частью празднования, тогда как обрядовая отступила на второй план. Среди проводимых игр – борьба кÿреш, тебек, камчы согоры, поднятие тяжестей.

Эл Ойын

Крупным явлением в современной культуре алтайцев является Эл Ойын. Задуман он был в целях возрождения традиционных видов спорта. В его ходе проводятся массовые культурные мероприятия, в том числе конкурсы, фольклорные состязания. Эл Ойын по сути культурно-спортивный праздник.

Хотя сам праздник появился сравнительно недавно, корни многих состязаний уходят в глубокую древность. В начале празднования проводится обряд обращения к духам — хозяевам местности. Наиболее значимыми спортивными мероприятиями являются конные скачки, борьба кÿреш, игра кöк бöрÿ, очень важные в игровой традиции алтайцев. Кöк бöрÿ (нарицательное название – «козлодрание») в Республике Алтай привилась сравнительно недавно, но уже приобрела популярность.

Кроме этих состязаний в программу Эл Ойына включены шатра, камчы согоры (соревнования с плетью), стрельба из лука, тонжоон jÿгÿриш (бег парами, один верхом на втором), лазание на кедр, объездка необученных коней. Некоторые состязания вошли в программу Эл Ойына сравнительно недавно. Таковыми являются камчы согуш (плетью выбивают деревянные палочки, поставленные в ряд), тонжоон jÿгÿриш, а также токпок чачыш ‒ метание булавы.

Правила для этих состязаний разработаны недавно, но, конечно, возникли они не на пустом месте: за основу были взяты народные игры, корни которых уходят в далекое прошлое.

Из культурно-досуговых конкурсов, проводимых на празднике, следует отметить конкурс сöгÿш кожоҥ. Два человека садятся друг против друга и поют песни, принижающие достоинство противника. Побеждает более находчивый и склонный к импровизации певец. Этот вид состязаний является традиционным. Имена мастеров слова старины до сих пор известны в народе.

Как и в любой народной праздничной культуре, на Эл Ойыне проявляют себя экономические и философские, эстетические и религиозные, психологические и нравственные аспекты общественной жизни народа.

Обновлено: 31.01.2023

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы об области Республика Алтай.

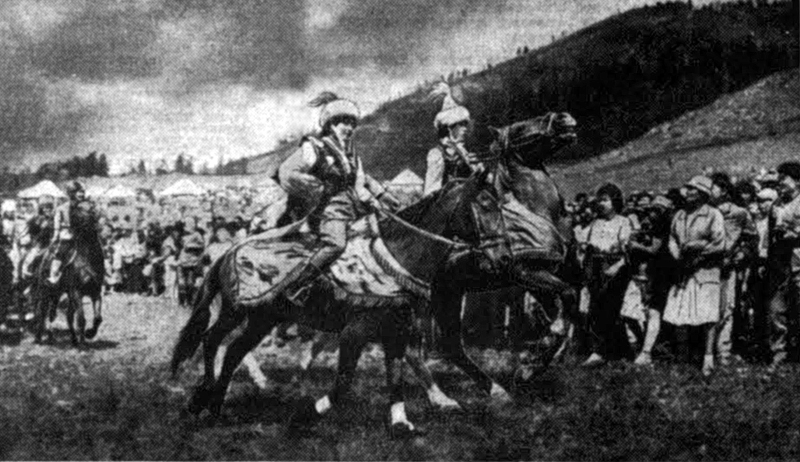

Эл-Ойын.

Традиционным национальным праздником ойрот-алтайцев с участием всех живущих на Алтае народов и фольклорных групп является праздник «Эл-Ойын», то есть «всенародный праздник». Тысячи людей спешат летом в горы, чтобы вместе окунуться в стихию народного веселья. На праздник собираются не только жители Алтая, приезжают делегации из Монголии, Тувы, Хакасии, Казахстана. Каждая делегация устраивает свой юрточный или палаточный городок. «Эл-Ойын» — это выступления разноязычных фольклорных групп всех диалектов народа. Прекрасные театрализованные представления, повествующие о прошлом алтайцев (о героях сказаний, мифов, эпосов), колорит национальных костюмов и рядами выстроенные ансамбли юрт и аилов производят неизгладимое впечатление. Порой может показаться, что ты попал в совершенно иное временное измерение.

«Эл-Ойын» — это не только фольклорный, но и спортивный праздник. Спортсмены выступают в 9 видах спорта. Это куреш — национальная борьба, шатра — алтайские шашки, камчи — выбивание плетью деревянных бабок, кодурге кеш — поднятие камня, а также жонглирование ногами кусочком свинца, обернутым в козью шкуру (тебек), смотр конской упряжи и шорных изделий (малчи мерген). Но самым прекрасным зрелищем на этих праздниках являются, конечно же, конные виды спорта. Национальное родео «Эмдик уредиш» — это не только спорт, но и риск.

Заключительное выступление спортсменов-конников на самых выносливых и быстроногих лошадях — аргымаках можно назвать кульминацией спортивного праздника, где победителя ждет ценный приз — автомобиль.

Кроме того на празднике устраиваются конкурсы, костюмированные шествия, выставка-ярмарка ремесленных изделий, конкурс национального костюма. Одним из главных требований организаторов праздника является обязательное наличие национального костюма своего народа.

Чага-Байрам.

«Чага-байрам» в переводе означает «Белый праздник». Это давно забытый праздник. Впервые он проводился в далекой высокогорной Чуйской степи, так как именно чуйцы сохранили ламаистский обряд встречи нового года. Этот праздник отмечается вместе с монголами, тувинцами, бурятами, калмыками, народами Тибета и Индии.

Праздник начинается с началом новолуния в конце февраля — начале марта. С раннего утра совершается обряд поклонения Солнцу, Алтаю. На специальном тагыле-алтаре преподносят угощения из молочных продуктов, привязываются кыйра-ленточки, зажигается костер и все это сопровождается благопожеланиями. Обычно обряд совершают мужчины придерживавшихся предновогоднего поста с чтением сутр и т.д.

После исполнения обряда начинается непосредственно празднование — собирается народ, устраиваются всевозможные культурные и спортивные мероприятия. Катаются с горы на санках и на шкурах скота и т.д.

Дьылгаяк.

Языческий праздник Дьылгаяк — это тоже самое, что и масленица у русского народа. Хотя многие народы приняли христианство, но этот праздник символизирующий язычество все равно остался и отмечается. В этот день народ собирается на улице. Сжигаются соломенные и другие чучела — символику уходящего года. Устраиваются увеселительные мероприятия в шутовских одеяниях. Идет всесторонняя ярмарка, и устраиваются веселые аттракционы с песнопениями.

Курултай сказителей.

На курултае сказителей принимают участие люди, обладающие даром горлового пения. По-другому их называют кайчи. Они исполняют героические сказания о славных деяниях богатырей прошлого своеобразным горловым звуком — каем под аккомпанемент топшура — двухструнного музыкального инструмента. Такое пение представляет низкий горловой речитатив, требующий большого вокального искусства.

Сказители издревле пользовались большой любовью и уважением народа и по праву считались хранителями народной мудрости.

В их сказаниях испокон веков воспевались красота и щедрость родной земли, мечты и чаяния простого человека, возвышались доброта, жизнелюбие, справедливость. Простой человек боролся и побеждал своего врага силой, умом и смекалкой. Герою помогала преодолевать препятствия сама природа: горы, леса, реки. Вместе со сказителем переживали, плакали и радовались слушатели.

Говорят, что даже шаманы, обладавшие умением посредством пения и исполнения различных ритмов на бубнах эмоционально воздействовать на суеверные массы, предпочитали не проводить свои религиозные мистерии в тех долинах и аилах, где находились сказители. Шаманы опасались вступать в спор с великой силой их искусства.

Фото: Девятьяровой А.

Дьылгаяк

Дьылгаяк — праздник весеннего равноденствия – языческий праздник, по сути, то же самое, что масленница у русского народа. В ходе этого праздника провожают зиму и встречают весну: проводятся веселые ярмарки с песнопениями и аттракционами, сжигают соломенные чучела.

Курултай сказителей

Первый курулгай проводился в июле 2004 года. Организатор — Министерство культуры и кино. Именно тогда решили собраться со всего Алтая люди, умеющие петь горловым пением, подражать звукам птиц, зверей, да и вообще природы и ее всяким явлениям. Они исполняют героические сказания о славных деяниях богатырей прошлого своеобразным горловым звуком — каем под аккомпанемент топшура — двухструнного музыкального инструмента. Такое пение представляет низкий горловой речитатив, требующий большого вокального искусства.

В их сказаниях испокон веков воспевались красота и щедрость родной земли, мечты и чаяния простого человека, возвышались доброта, жизнелюбие, справедливость. Простой человек боролся и побеждал своего врага силой, умом и смекалкой. Герою помогала преодолевать препятствия сама природа: горы, леса, реки. Вместе со сказителем переживали, плакали и радовались слушатели.

Сказители издревле пользовались большой любовью и уважением народа и по праву считались хранителями народной мудрости. Сказительство — древнейший жанр устного народного творчества. Сказительство посредством горлового пения именуется кай. Через многие века оно проносит историю народа — пусть в мифах и легендах, но это ведь тоже немалая ценность. Сказительство помогает сохранять древнейшие традиции. А этот своеобразный праздник — поддерживать духовные основы, обычаи, духовные ценности и устои народа и возродить древний жанр горлового пения.

Побывав на таком фестивале можно даже кое-чему научиться. Проводятся мастер — классы по обучению горловому пению, игре на национальных инструментах.

Для участия в курулгае неважны ни национальность, ни возраст, ни пол, ни какие-либо другие ограничения. Важно, чтобы человек(или коллектив) умел петь и вещать так, чтобы его можно было заслушаться. Не допускается лишь использование фонограмм и оранжировок.

Заканчивается праздник фейерверками и салютами. А победителю присуждается звание Эл-Кайчи.

ОБЫЧАИ АЛТАЙЦЕВ.

Май-ене и ее волшебные стрелы

Когда в алтайской семье рождался мальчик, самая старшая по возрасту женщина вешала над колыбелью новорожденного маленький деревянный лук со стрелой. К стреле была прикреплена белая тряпочка. Этот кусочек материи олицетворял собой небесную богиню Май-ене. Ее считали охранительницей семьи от злых духов. Особенно популярна была Май-ене у телеутов. По словам этнографа Л. Э. Каруновской, побывавшей на Алтае в 1920-х гг., телеуты верили: если дух болезни посягнет на ребенка, богиня пустит невидимую стрелу и защитит малыша.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ей с друзьями:

В культуре алтайских народов особое место занимает сам Алтай. Для них он — главный источник благополучия, силы и красоты. Именно Алтай, а точнее — его дух, даёт им пищу, одежду, кров, счастье и даже жизнь. Если алтайца спросить «кто твой бог?», он ответит «менинг кудайым агашташ, ар-буткен, Алтай», что означает «мой бог — камень, дерево, природа, Алтай». Так отвечают алтайцы, традиции и обычаи которых наполнены всеобъемлющей любовью к своей земле.

Традиции и обычаи алтайцев

Главное божество алтайцев — хозяин (ээзи) Алтая, обитающий на священной горе Уч-Сумер. Они представляют его, как старика, облачённого в белые одежды. Увидеть хозяина Алтая во сне – означает заручиться его поддержкой. Именно с почитанием Ээзи Алтая связан древний обряд «кыйра буулар» — привязывание ленточек на перевалах.

Привязывают их на деревья — берёзу, лиственницу или кедр. Есть целый ряд требований для человека, желающего исполнить этот обряд. В частности, он должен быть чистым, в его семье в течение года не должно быть смертей. Ленту привязывают с восточной стороны, ни в коем случае нельзя вешать её на ель или сосну. Есть требования и по размеру самой ленты.

Цвет ленты также символичен: белый цвет — цвет молока, жизни, жёлтый — цвет солнца и луны, розовый — символ огня, голубой означает небо и звёзды, а зелёный — цвет природы в целом. Вешая ленточку, человек должен обратиться к природе через алкыши — пожелания мира, счастья и здоровья всем своим близким. Альтернативный вариант поклонения Алтаю в месте, где нет деревьев — выкладывание горки из камней.

Очень интересны у альтайцев традиции гостеприимства. Есть определённые требования к тому, как принимать гостя, как подавать ему молоко, араку в пиале (алкогольный напиток) или курительную трубку, как приглашать к чаю. Алтайцы — очень гостеприимный народ.

Поскольку они верят в то, что у всего есть свой дух: у гор, воды и огня, они очень почтительно относятся ко всему окружающему. Очаг — не просто место приготовления еды. У алтайцев принято «кормить» огонь, благодарить его за тепло и пищу. Не удивляйтесь, если увидите, как женщина на Алтае бросает в огонь выпечку, кусочки мяса или жира – она его кормит! В то же время для алтайца недопустимо плевать в огонь, сжигать в нём мусор или переступать через очаг.

Алтайцы верят, что природа целебна, в особенности, аржаны — родники и горные озёра. Местные считают, что в них живут горные духи, а потому вода из них сакральна, может наделить даже бессмертием. Посещать аржаны можно только в сопровождении проводника и целителя.

Сейчас культура алтайцев возрождается, снова проводятся древние шаманистские обычаи и бурханистские ритуалы. Эти обряды привлекают множество туристов.

Музыкальные традиции

Музыкальные традиции алтайцев, их песенная культура уходят корнями далеко в древность. Их песни — сказания о подвигах, целые жизненные истории. Исполняются они посредством горлового пения Кай. Такая «песня» может длиться несколько суток. Сопровождают её игрой на национальных инструментах: топшуре и ятакане. Кай — искусство мужского пения и одновременно молитва, сакральное действие, вводящее всех слушателей в нечто подобное трансу. Их принято приглашать на свадьбы и праздники.

Ещё один музыкальный инструмент — комус — известен своим мистическим звучанием. Считается, что это женский инструмент. Туристы часто везут с Алтая в качестве сувенира именно комус.

Свадебные традиции

Вот как проходит традиционный обряд бракосочетания. Молодожёны выливают в огонь аила (юрты) жир, бросают в него щепотку чая и несколько капель араки. Обряд делится на два дня: той — праздник на стороне жениха и белкенчек — невестин день. Над аилом вешают ветки берёзы — культового дерева.

Раньше было принято похищать невесту, но сейчас этот обычай утратил свою актуальность. В слову, невесту можно было и купить, заплатив калым. А вот какой обычай сохранился до сих пор: девушка не может выйти замуж за юношу из своего сеока (родовой семьи). При знакомстве они обязательно должны удостовериться, что принадлежат разным сеокам. Женитьба на «родне» считается позором.

У каждого рода есть своя священная гора, свои духи-покровители. Женщинам запрещено подниматься на гору и даже стоять около неё босиком. При этом роль женщины очень велика, в представлении алтайцев она — священный сосуд, дарующий жизнь, и мужчина обязан её защищать. Отсюда и роли: мужчина — воин и охотник, а женщина — мать, хранительница очага.

При рождении ребёнка алтайцы устраивают праздник, забивают овец или даже телёнка. Интересно, что восьмигранный алтайский аил — традиционном жилище алтайцев — имеет женскую (правую) и мужскую (левую) половину. Каждому члену семьи и гостю отводится своё место. Детей учат обращаться ко всем на «вы», выказывая тем самым уважение к духам покровителей.

Глава алтайской семьи — отец. Мальчики с малолетства находятся с ним, он обучает их охоте, мужской работе, обращению с конём.

В старину в сёлах говорили: «Кто видел хозяина этого коня?», называя его масть, но не имя хозяина, словно конь неотделим от своего владельца, как самая важная его часть.

Младший сын по традиции живёт с родителями и провожает их в последний путь.

Главные праздники алтайцев

У алтайцев 4 основных праздника:

Эл-Ойтын — всенародный праздник и фестиваль национальной культуры, на который приезжает очень много гостей, в том числе, других национальностей, проводится раз в два года. Атмосфера праздника словно переносит всех в другое временное измерение. Проводятся концерты, конкурсы, спортивные состязания и другие интересные мероприятия. Главное условие участия — наличие национального костюма.

Чага-Байрам — «Белый праздник», что-то вроде Нового года. Начинается он в конце февраля, в период новолуния, и главная цель его — поклонение Солнцу и Алтаю. Именно в период этого праздника принято привязывать кыйра-ленты, преподносить угощения духам на тагыле — алтаре. После совершения обрядов начинается народное празднование.

Дьылгаяк — языческий праздник, аналог русской масленицы. На этом празднике алтайцы сжигают чучело — символ уходящего года, веселятся, устраивают ярмарку, весёлые аттракционы и конкурсы.

Курултай сказителей — соревнования для кайчи. Мужчины соревнуются в навыках горлового пения, исполняют сказания под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов. Кайчи пользуются на Алтае всенародной любовью и уважением. По приданиям даже шаманы побаивались устраивать обряды вблизи их жилищ — опасались не устоять перед великой силой их искусства.

Эл-Ойын (Всенародные игры) — современный алтайский народный культурно-спортивный праздник, народные игры алтайцев, традиция которых сложилась на фоне возрождения национального самосознания.

Зарождение

В инициативную группу, кроме него, вошли: председатель областной федерации национальных видов спорта Сельбиков Александр Альчинович, Темеев Сергей Сарыевич, директор областного комитета по телевидению и радиовещанию Ногон (Николай Сергеевич) Шумаров и директор ДЮСШ облспорткомитета Мадий Каланакович Каланаков.

Первый праздник

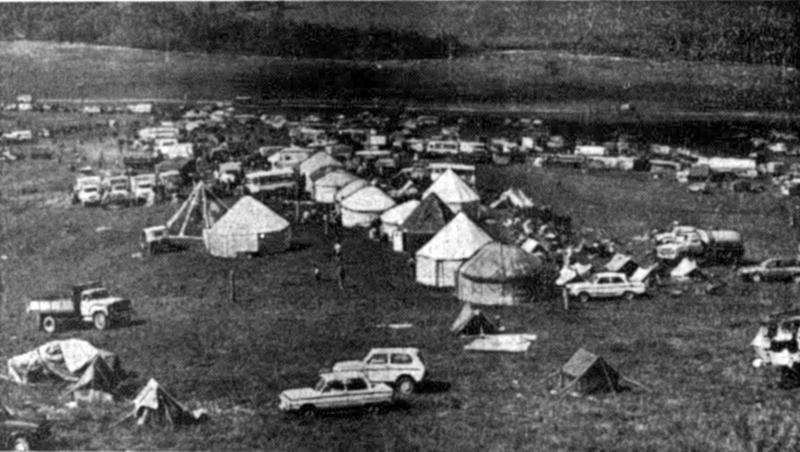

С 30 июня по 3 июля 1988 года при непосредственном участии работников совхоза Еловский (директор Семён Сергеевич Тузачинов, секретарь парткома Яманов Н.В.), жителей села (секретарь сельского совета Сергей Тимурович Пекпеев) в селе Ело прошёл первый Эл-Ойын.

Три дня урочище возле села Ело Онгудайского района было похоже то на стадион, то на гигантский концертный зал под открытым небом. Здесь прошёл первый чемпионат Горного Алтая по национальным, видам спорта.

Праздник не ограничился одними соревнованиями. Культурная программа была не менее насыщенной. Юрты и аилы привезли в Ело разные хозяйства области. Над огнем кипели котлы: можно было зайти и отведать национальные блюда. Работали выставки народных умельцев. Песни акынов, мелодии комуса, шоора, топшура, танцы и спортивные состязания — всё, что пришло от прадедов, было представлено тогда.

Внимание зрителей особенно привлекали такие состязания, как езда на необъезженных лошадях, конная эстафета, борьба куреш, поднятие камней, стрельба из самодельных луков, состязание по шатре — алтайским шашкам.

На заседании Горно-Алтайского облисполкома 27 июля того же года были подведены итоги прошедшего мероприятия. В играх приняли участие сборные команды семи (кроме Турачакского и Чойского) районов области, Еловского совхоза и городов Барнаула и Горно-Алтайска.

Число участников составило тогда 301 человек. Соревнования проходили по пяти национальным видам спорта: алтайским шашкам, борьбе куреш, конному спорту, стрельбе из лука, по поднятию тяжестей. За три дня на играх побывало около 18 тысяч зрителей.

Первый Эл-Оин был проведён большей частью силами народа, общественности, на энтузиастах.

Новые традиции

Затем в организации Эл-Ойына стали принимать участие министерство культуры и комитет по спорту РА. В 1990 года приобрел межрегиональный статус.

Никогда, пожалуй, долина реки Песчаной не принимала столько людей. На большом пространстве у села Шаргайта в 1990 году разместились юрты, палатки, торговые ряды.

Из Горно-Алтайска, из всех районов области и из-за ее пределов сюда прибыли делегации, чтобы принять участие в народном празднике алтайцев.

Окрестные села в эта дни совсем опустели. Как было усидеть дома, когда молодым можно помериться силой на борцовском ковре в борьбе куреш или в поднятии тяжести, когда можно показать удаль в верховой езде, сыграть партию в шатру — алтайские шашки..

Эл-Ойын — не только массовые спортивные мероприятия, шоу древних игр народа, но и демонстрация многих элементов национальной культуры. Например, каждый, кто хоть немного интересуется этнографией алтайцев, многое здесь может почерпнуть. Разве не остановишься перед пожилой алтайкой с трубкой, в национальном костюме, с лицом, источающим мудрость. Разве не вызовет удивление наездник в старинном убранстве. Может быть, во времена Чингисхана точно в таком же одеянии, с луком и колчаном за плечами, покоряли тысячеверстные пространства степей лихие кочевники.

Охочие до экзотики приобретали на память комусы — музыкальные инструменты, пришедшие в наше время из глубины веков, и тут же получали первые уроки игры.

Много людей толпилось возле юрты, в которой были выставлены картины известного алтайского художника Г. Чорос-Гуркина.

Программа праздника, проходившего три дня, вылилась в яркую иллюстрацию самобытности алтайцев. Но и многое было привнесено из современности, как, например, прыжок из вертолета на управляемом парашюте, совершенный специалистом из Новой Зеландии, занимающимся сборкой технологической линии на строящемся мясокомбинате в Усть-Коксе.

. Когда звучал топшур, сердце наполнялось особой музыкой, волновавшей еще далеких предков. Но и пожилым алтайцам не чужды были современные ритмы. Дискотека тоже охватывала своим весельем.

Старейшины проводят обряд освящения места проведения праздника, обращаются с просьбой к духам Неба, Солнца, Земли и Воды о даровании благополучия своему народу, земле и о благословении проводимого праздника.

Общее число присутствующих на празднике — более 50 тысяч человек, а количество участников культурно-спортивной программы — до 3 тыс. чел. С каждым новым годом увеличивается число гостей из всех регионов РФ, ближайшего и дальнего зарубежья, что доказывает привлекательность праздника.

Места проведения

География проведения праздника: с. Ело (1988), с. Шаргайта Шебалинского района (1990), с. Кырлык Усть-Канского р-на (1993), с. Улаган Улаганского района (1995), с. Боочи Онгудайского р-на (1996), с. Корумда Усть-Коксинского района (1998), с. Кокоря Кош-Агачского района (2000), ст. Кара-Суу Чемальского района (2002), с. Артыбаш (Кебезень) Турочакского района (2004).

В национальном драматическом театре им. П.В. Кучияка прошли международные выступления сказителей.

© Е.Гаврилов, 16 апреля 2016 г. Ссылка на сайт обязательна!

Читайте также:

- Справка доклад о 28 панфиловцах

- Доклад на тему червячные передачи редукторы

- Доклад на родительское собрание в младшей группе 2 3 года

- Небольшой доклад на тему черепаха sulcata

- Пчеловодство в челябинской области доклад

Эл-Ойын.

Традиционным национальным праздником ойрот-алтайцев с участием всех живущих на Алтае народов и фольклорных групп является праздник «Эл-Ойын», то есть «всенародный праздник». Тысячи людей спешат летом в горы, чтобы вместе окунуться в стихию народного веселья. На праздник собираются не только жители Алтая, приезжают делегации из Монголии, Тувы, Хакасии, Казахстана. Каждая делегация устраивает свой юрточный или палаточный городок. «Эл-Ойын» — это выступления разноязычных фольклорных групп всех диалектов народа. Прекрасные театрализованные представления, повествующие о прошлом алтайцев (о героях сказаний, мифов, эпосов), колорит национальных костюмов и рядами выстроенные ансамбли юрт и аилов производят неизгладимое впечатление. Порой может показаться, что ты попал в совершенно иное временное измерение.

«Эл-Ойын» — это не только фольклорный, но и спортивный праздник. Спортсмены выступают в 9 видах спорта. Это куреш — национальная борьба, шатра — алтайские шашки, камчи — выбивание плетью деревянных бабок, кодурге кеш — поднятие камня, а также жонглирование ногами кусочком свинца, обернутым в козью шкуру (тебек), смотр конской упряжи и шорных изделий (малчи мерген). Но самым прекрасным зрелищем на этих праздниках являются, конечно же, конные виды спорта. Национальное родео «Эмдик уредиш» — это не только спорт, но и риск.

Заключительное выступление спортсменов-конников на самых выносливых и быстроногих лошадях — аргымаках можно назвать кульминацией спортивного праздника, где победителя ждет ценный приз — автомобиль.

Кроме того на празднике устраиваются конкурсы, костюмированные шествия, выставка-ярмарка ремесленных изделий, конкурс национального костюма. Одним из главных требований организаторов праздника является обязательное наличие национального костюма своего народа.

Чага-Байрам.

«Чага-байрам» в переводе означает «Белый праздник». Это давно забытый праздник. Впервые он проводился в далекой высокогорной Чуйской степи, так как именно чуйцы сохранили ламаистский обряд встречи нового года. Этот праздник отмечается вместе с монголами, тувинцами, бурятами, калмыками, народами Тибета и Индии.

Праздник начинается с началом новолуния в конце февраля — начале марта. С раннего утра совершается обряд поклонения Солнцу, Алтаю. На специальном тагыле-алтаре преподносят угощения из молочных продуктов, привязываются кыйра-ленточки, зажигается костер и все это сопровождается благопожеланиями. Обычно обряд совершают мужчины придерживавшихся предновогоднего поста с чтением сутр и т.д.

После исполнения обряда начинается непосредственно празднование — собирается народ, устраиваются всевозможные культурные и спортивные мероприятия. Катаются с горы на санках и на шкурах скота и т.д.

Дьылгаяк.

Языческий праздник Дьылгаяк — это тоже самое, что и масленица у русского народа. Хотя многие народы приняли христианство, но этот праздник символизирующий язычество все равно остался и отмечается. В этот день народ собирается на улице. Сжигаются соломенные и другие чучела — символику уходящего года. Устраиваются увеселительные мероприятия в шутовских одеяниях. Идет всесторонняя ярмарка, и устраиваются веселые аттракционы с песнопениями.

Курултай сказителей.

На курултае сказителей принимают участие люди, обладающие даром горлового пения. По-другому их называют кайчи. Они исполняют героические сказания о славных деяниях богатырей прошлого своеобразным горловым звуком — каем под аккомпанемент топшура — двухструнного музыкального инструмента. Такое пение представляет низкий горловой речитатив, требующий большого вокального искусства.

Сказители издревле пользовались большой любовью и уважением народа и по праву считались хранителями народной мудрости.

В их сказаниях испокон веков воспевались красота и щедрость родной земли, мечты и чаяния простого человека, возвышались доброта, жизнелюбие, справедливость. Простой человек боролся и побеждал своего врага силой, умом и смекалкой. Герою помогала преодолевать препятствия сама природа: горы, леса, реки. Вместе со сказителем переживали, плакали и радовались слушатели.

Говорят, что даже шаманы, обладавшие умением посредством пения и исполнения различных ритмов на бубнах эмоционально воздействовать на суеверные массы, предпочитали не проводить свои религиозные мистерии в тех долинах и аилах, где находились сказители. Шаманы опасались вступать в спор с великой силой их искусства.

Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын»

Эл-Ойын — национальный праздник алтайского народа, проводимый раз в два года (по четным годам). Название праздника можно перевести как «всенародные игры, всенародный праздник». Целью данного мероприятия является сохранение традиций, обычаев алтайского народа, развитие народного творчества, взаимообогащение культур народов.

Эл-Ойын продолжается три дня. За это время на различных площадках, обустроенных в долине, проходят многочисленные спортивные и культурные мероприятия. Спортивная часть праздника предполагает традиционные национальные виды спорта: борьбу кӱреш, набивание жестка (тебек), стрельбу из лука (ок-jаа адыш), поднятие камня (кӧдӱрге таш), конные скачки, «Кӧк Бӧрӱ» и другие соревнования. В культурной программе праздника — театрализованные представления, выступления сказителей народного эпоса и мастеров горлового пения, конкурс-смотр национальных стилизованных костюмов, выставка изделий народных промыслов.

В рамках Эл-Ойына работают выставки-ярмарки изделий народных промыслов, проводятся различные мастер-классы и конкурсы.

Привлекательность праздника доказывает постоянно увеличивающееся число его гостей.

Межрегиональный фестиваль русского фольклора «Родники Алтая»

Межрегиональный фестиваль русского фольклора «Родники Алтая», это второй по значимости после алтайских национальных игр Эл Ойын массовый праздник в Республике Алтай, который проводится один раз в два года.

Основными целями фестиваля являются сохранение, развитие и пропаганда русского традиционного творчества; возрождение народных традиций и обрядов, этнических особенностей и духовной культуры народов, проживающих на территории Республики Алтай; выявление самобытных носителей русского фольклора, популяризация их творчества; приобщение подрастающего поколения к традиционной русской культуре; укрепление творческих связей между творческими коллективами Республики Алтай и других регионов России.

В программе «Родников Алтая» традиционное торжественное открытие фестиваля, вечер обрядовой песни, выставка – ярмарка и конкурс мастеров народных промыслов и ремесел конкурс горниц; детская фестивальная программа «Родничок»; выступление творческих коллективов и множество других интересных культурных мероприятий.

В программу фестиваля входят народные песни в исполнении коллективов художественной самодеятельности, различные конкурсы, мастер-классы, этноигры.

Чага-Байрам

Праздник Чага-Байрам, который еще называют алтайским Новым годом, празднуют в конце февраля, начале марта – когда начинается новолуние. Это древний праздник, уходящий своими корнями в Чуйскую степь, где когда-то местные народы проводили ламаистский обряд встречи Нового года. Чага-Байрам также отмечается монголами, тувинцами, бурятами, калмыками, и даже народами Тибета и Индии.

Духовная составляющая праздника Чага (Чагаа) заключается в очистительных церемониях от всего негатива, скверны и пагубы истекшего года в обращении словами и помыслами, делами и действиями к Родине — Алтаю с испрошением мира и покоя, процветания и развития родной стране и народу, приумножения и достатка семье, родичам и всему обществу, благополучия и здравия чадам и стадам.

Наурыз

Наурыз — официальный государственный праздник Республики Алтай. Наурыз, наряду с другими национальными праздниками является древним праздником, с которым связано множество традиций и обычаев.

На центральной площади Горно-Алтайска проводятся: театрализованное представление, праздничный концерт с участием творческих коллективов республики и национальные спортивные конкурсы и состязания.

Дьылгаяк (Јылгайак)

Дъылгаяк – языческий праздник весны, связанный с наступлением весеннего равноденствия.

Народ Горного Алтая каждый год отмечает этот весенний праздник как символ обновления жизни, очищения, ожидания лучших перемен.

Международный Курултай сказителей (Кайчылардыҥ курултайы)

Международный Курултай сказителей проводится ежегодно с целью сохранения древнейшего искусства горлового исполнения — кай. Мероприятие способствует выявлению новых одаренных исполнителей, повышению мастерства и профессионального уровня исполнителей — кайчы.

Тюрюк байрам (Јӱрӱк байрам)

«Тюрюк Байрам – праздник кедра» — праздник культурного и духовного возрождения, сохранения и развития народного творчества коренных малочисленных народов Республики Алтай. В рамках праздника проводятся концерты, конкурсы, спортивные национальные игры. Открывает праздник театрализованное представление с участием творческих коллективов и спортсменов.