VI. Прекрасный праздник Опет

Веселый праздник Амона – Опет – в отличие от праздника Мина был поистине всенародным. Он происходил в течение второго и третьего месяца разлива, когда стояла самая высокая вода. Суда и лодки свободно ходили не только по Нилу и по каналам, но и прямо по затопленным полям.[592] Никто не решался передвигаться по дорогам-дамбам, подмытым волнами, зато на воду спускались все плавучие средства – от ладей до плотов.

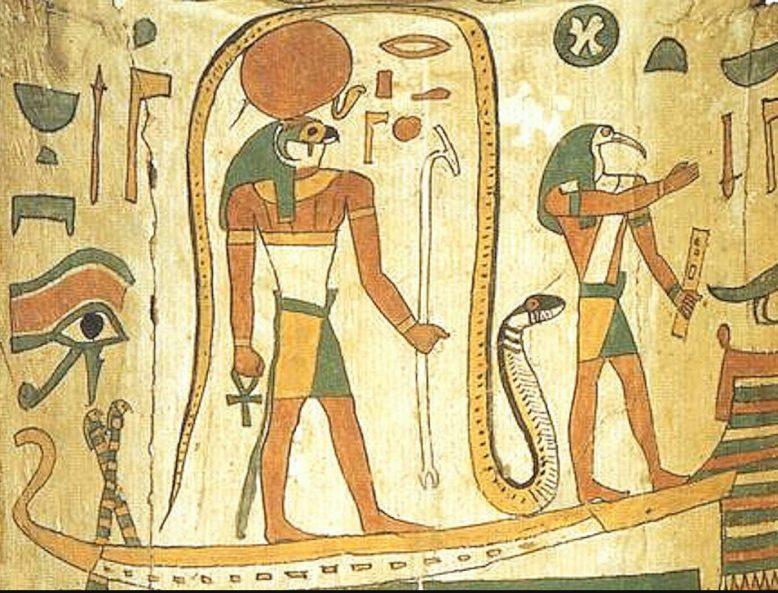

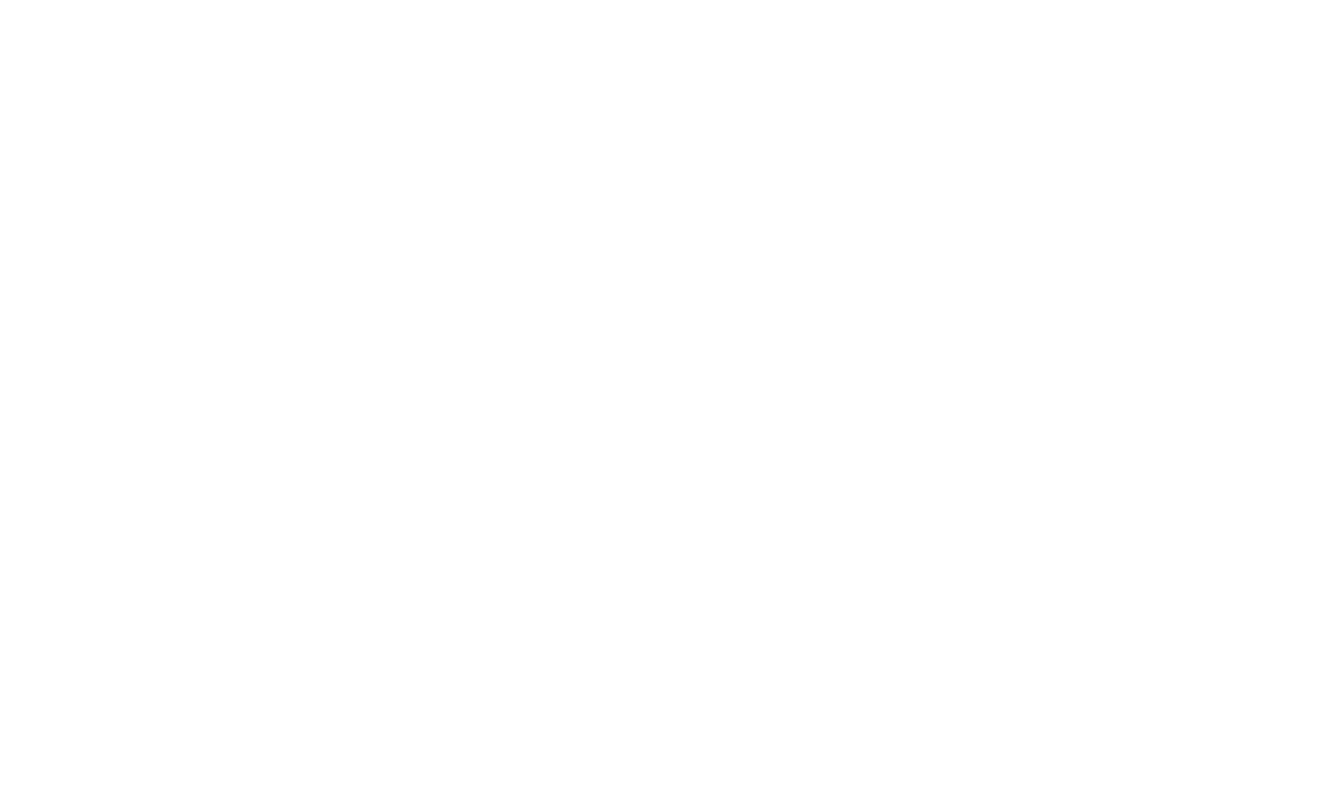

Жрецы несут ладью Амона

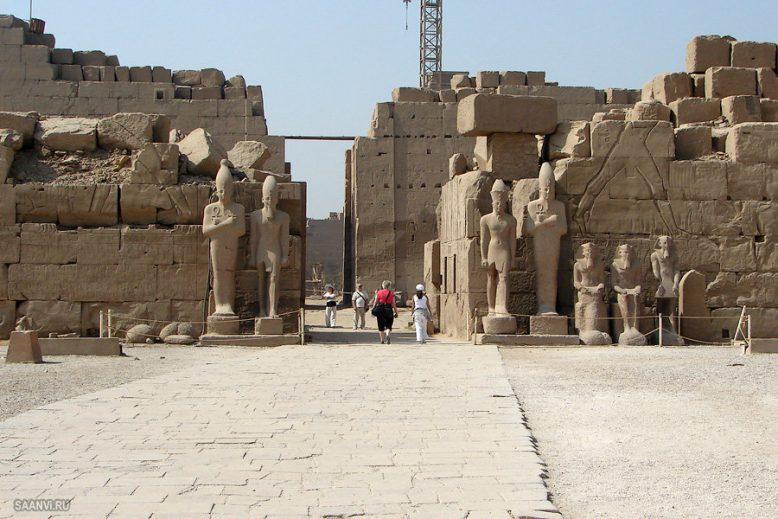

Центром праздника был храм в Опете (Ипет-сут, совр. Карнак).[593] У подножия гигантских пилонов располагались бродячие торговцы. Они предлагали арбузы, гранаты, виноград, фиги и смоквы, ощипанную и готовую для жарки или уже изжаренную дичь и, конечно, хлеб. В храме жрецы сбивались с ног. Прежде всего требовалось извлечь из хранилищ переносные ладьи фиванских богов. Самой большой была ладья Амона. Ее легко узнать по двум бараньим головам – на носу и на корме. Ладью богини Мут украшали две женские головы с головными уборами в виде коршунов, потому что имя супруги Амона писалось с иероглифом «коршун». Третья ладья с головами соколов принадлежала Хонсу. Носильщики пересекали дворы с этими ладьями на плечах, проходили между пилонами и углублялись в аллею сфинксов с бараньими головами, которая входила в огромный храмовой комплекс. На них были надеты только длинные юбки с бретелькой через плечо. Впереди шагал музыкант с тамбурином. Жрецы в накинутых на плечи шкурах пантер возжигали в курильницах с ручкой терпентин, сыпали песок, размахивали зонтами и опахалами.

У набережной стояла целая флотилия. Настоящие ладьи Амона, его супруги и Хонсу не имели ничего общего с переносными моделями, только что извлеченными из храмовых тайников. Это целые плавучие храмы длиной от ста двадцати до ста тридцати локтей, то есть гораздо крупнее большинства нильских судов, от которых к тому же отличались неслыханной роскошью. Они были построены из настоящей пихты и вполне годились для плавания, несмотря на огромный груз золота, серебра, меди, бирюзы и лазурита. Одного золота приходилось на судно четыре с половиной тонны! Корпус украшался наподобие храмовых стен рельефами, на которых фараон совершал ритуальные обряды в честь Амона. На палубе посередине ладьи возвышалась большая кабина, целый дом под балдахином, где хранились переносные ладьи, статуи и священные принадлежности для церемоний в храме. Перед этой кабиной, как перед настоящим храмом, стояли два обелиска и четыре мачты с лентами. Всюду на палубе видны статуи и сфинксы. Две гигантские головы барана украшали нос и корму. Ладьи Мут и Хонсу, а также царская ладья выглядели примерно так же и были чуть меньше ладьи Амона.

Чтобы вывести эти тяжелые суда на большую воду, мобилизовали целое войско, вооруженное копьями, щитами и топорами на коротких ручках. По бокам становились матросы и знаменосцы со штандартами. Сначала исполнялся гимн в честь Амона. Затем все брались за канаты и и по команде начинали тащить священные ладьи под ободряющие возгласы толпы, собравшейся на набережной. Женщины потрясали систрами и трещотками. Мужчины хлопали в ладоши и под аккомпанемент тамбуринов распевали ливийские и воинские походные песни. Негры кружились в пляске. Среди толпы шли трубачи и воины с перьями в волосах.

Но вот самое трудное позади. Священные ладьи спущены на воды Нила. Здесь их берут на буксир суда под парусами или на веслах, которыми управляют капитаны. Суда всех форм и размеров сопровождают эту помпезную флотилию. Среди них можно заметить небольшую, изящную ладью в форме водоплавающей птицы с резной человеческой головой на рулевом весле. Она до бортов нагружена всякой провизией. Один человек поправляет что-то на лотке, другой складывает целую пирамиду из овощейи фруктов.

С обоих берегов Нила за этим грандиозным спектаклем наблюдают жители всей округи и по-своему принимают участие в празднике. Повсюду расставлены палатки с едой и напитками. Провизию подвозят со всех сторон. Гонят целые стада быков и телят, ведут газелей, каменных козлов и ориксов, несут корзины с птицей, фруктами и горшки с терпентином для воскурения. Быков забивают тут же под открытым небом, быстро разделывают, и носильщикам остается сделать всего два шага, чтобы донести куски мяса до небольших строений с тонкими колоннами, где без устали трудятся повара. Ливийские воины не переставая бьют в тамбурины. Обнаженные до пояса танцовщицы пляшут под звуки систров и трещоток.

Цель этого священного плавания – «Ипут». Амон из Карнака на несколько дней становился гостем Луксора, но нам неизвестно, как он проводил там время. В сущности, Амон – выскочка среди древних египетских богов. Он обосновался в Фивах, когда давно уже началась династическая эпоха. Египтяне дали ему в супруги Мут и сделали Хонсу его сыном, потому что как-то неудобно самому могущественному богу быть без семьи, но о нем нет ни одного мифа.

Правда, Амон унаследовал от Мина несколько эпитетов и атрибутов и мог с тем же успехом позаимствовать несколько эпизодов из мифов о нем.[*84] Поэтому не исключено, что во время этих бесконечных празднеств показывались какие-то более или менее интересные эпизоды из деяний Амона, например в присутствии фараона могли вспомнить о его чудодейственной помощи Рамсесу II, окруженному «подлыми» воинами Хатти.

Праздник завершался не менее торжественным возвращением священной флотилии. С кораблей снимали переносные ладьи и уносили в чехлах, из которых они были извлечены двадцать четыре дня назад. Тот же самый кортеж под звуки тамбуринов, но, может быть, уже не так весело, проходил обратно по аллее сфинксов с бараньими головами до врат храма. Теперь фараон мог быть уверен, что боги даруют ему всевозможные блага и милости – «долголетие Ра, должность Атума, годы вечности на троне Хора в радости и мужестве, победу над всеми странами, силу отца его Амона ежедневно, царство обеих земель, молодость плоти, незыблемые памятники, вечные как небо.

Что касается народа, то он пил, ел, пел, плясал и веселился почти целый месяц. Он насытился великолепным зрелищем и чувствовал, что его благополучие и процветание, свобода и сама жизнь зависят от этого подобного богам человека, который сопровождал отца своего Амона на пути между двумя великими святилищами.

Читайте также

ПРЕКРАСНЫЙ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ САД

ПРЕКРАСНЫЙ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ САД

Панька скучал.Среди мальчишек Царского Села он считался слишком учёным, и с ним не очень-то охотно водили компанию. Отец его был человек суровый. Он не позволял сыну бегать с сыновьями дворцовых конюхов, поваров и лакеев.— Что они знают? —

Глава 1 Прекрасный новый мир

Глава 1 Прекрасный новый мир

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

В. Лебедев-Кумач

В СССР учили, что Гражданская война окончилась в ноябре 1920 года. В тот самый момент, когда Русская армия Врангеля на 135 кораблях вышла в море, навсегда покидая Россию. И

Праздник Разговения и Праздник Жертвоприношения

Праздник Разговения и Праздник Жертвоприношения

Главными мусульманскими праздниками являются1) ИД АЛЬ-ФИТР или Ид ас-сагир (Эйде-фетр – перс, Ураза-байрам, Кучук-байрам – тюркск.) – ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ;2) ИД АЛЬ-АДХА (Ид-аль-курбан, Ид аль-кабир – перс, Курбан-байрам –

Глава 2 Прекрасный новый мир

Глава 2

Прекрасный новый мир

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

В. Лебедев-Кумач

В начале 1920-х годов на развалинах Российской империи, озаряемой заревом бесчисленных пожаров, воняющей миллионами непогребенных покойников, установилось

Глава 1. «Не правда ли, прекрасный вид?»

Глава 1.

«Не правда ли, прекрасный вид?»

Моника Контер — юная армейская медсестра и младший лейтенант Барни Беннинг — артиллерийский офицер береговой батареи, стоя на террасе офицерского клуба Перл-Харбора, наблюдали, как снующие по гавани катера развозили моряков с

Глава 4 Прекрасный город

Глава 4

Прекрасный город

Город Атона был настоящим произведением искусства. За восемь лет щедрость фараона и умелые руки мастеров превратили луга и пустоши в красивейший город в мире. Вельможа по имени Май описывает его таким образом: «Величественный город Атона,

4. ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК ДЕНЕГ — XIII ВЕК

4. ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК ДЕНЕГ — XIII ВЕК

Под прекрасным XIII веком я понимаю также долгий XIII век. В этом я следую за британским историком Питером Спаффордом, который в 1988 г. опубликовал работу, ставшую классической, — «Money and its use in Medieval Europe» (Деньги и их использование в средневековой

ГЛАВА XVI Прекрасный закон

ГЛАВА XVI

Прекрасный закон

Очень хорош женевский закон, не допускающий к занятию государственных должностей и даже к вступлению в Большой совет детей лиц, которые умерли неоплатными должниками, если они не уплатят долгов своих отцов. Он внушает доверие и к торговцам, и к

Прекрасный, но краткий сон в Бургундии

Прекрасный, но краткий сон в Бургундии

Дни и недели, последовавшие за свадьбой, пролетели для обоих влюбленных очень быстро. Максимилиан начал ориентироваться в совершенно новой жизни. Он не переставал удивляться всем незнакомым вещам, но не мог сразу принять их, попав в

«Прекрасный мир с прекрасными частями»

«Прекрасный мир с прекрасными частями»

Разум — это истинный бог Боэция, однако было бы неверно представлять автора «Утешения» сухим рационалистом. В не меньшей степени, чем стройностью логических конструкций, он мог и наслаждаться красотой мира, образно и поэтично

Праздник Дуань-у цзе или праздник лодок-драконов

Праздник Дуань-у цзе или праздник лодок-драконов

Праздник Дуаньу называют еще и Днем поэта.В 5-й день 5-го месяца лунного календаря (приблизительно день летнего солнцестояния) отмечается очень красочный древний праздник. В этот день принято есть пирамидки из риса,

Глава 2. Прекрасный новый мир

Глава 2. Прекрасный новый мир

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

В. Лебедев-Кумач

В начале 1920-х годов на развалинах Российской империи, озаряемой заревом бесчисленных пожаров, воняющей миллионами непогребенных покойников, установилось

8.1. Загадочный праздник Луперкапий, смысл которого Плутарх не понимает Праздник на самом деле был посвящен Деве Марии

8.1. Загадочный праздник Луперкапий, смысл которого Плутарх не понимает

Праздник на самом деле был посвящен Деве Марии

В книге «Царь Славян» мы показали, что существенная часть летописной «биографии» знаменитого Юлия Цезаря состоит из сведений об императоре

Фараон Шешонк III стоит на лодке «msktt» (т.н. «ночной ладье»), вместе с богом Атумом. Рельеф из его гробницы в Танисе

1. Семья

Стела от 28-го года правления Шешонка III из Серапеума в Саккаре. Изображен Верховный жрец Птаха Падиисет, поклоняющийся божеству Апису. Лувр, Париж

Шешонк III женился на пинцессе Джедбастесанх — дочери Такелота, Верховного жреца бога Птаха в Мемфисе, и Тесбастперу, дочери Осоркона II. У этого фараона родились, по крайней мере, четверо сыновей и одна дочь: Анхесен-Шешонк, Бакеннефи А, Пашедбаст B, «Великий вождь Ма» Пимаи и военачальник Такелот С. Возможно, некий Падехебенбаст также приходился сыном Шешонку III, хотя в этом и нет уверенности. Все они умерли раньше своего отца на протяжении его почти 40-летнего правления. Ранее предполагалось, что третий сын Шешонка III, Пимаи (в переводе с др.-егип., «лев»), являлся идентичным царю Пами (т.е. «кошка»), который сменил его на престоле. Однако в настоящее время считается, что они были двумя совершенно разными личностями, исходя из орфографии и смысла их имен. Вместо этого, после смерти Шешонка III царем стал никак не относящийся к его семейству человек по имени Шешонк IV.

Царская титулатура фараона Шешонка III из древнеегипетских источников

| Тронное имя |  |

Усермаатра-Сетепенра — Wsr-Mȝˁt-Rˁ-stp-n-Rˁ — «Сильный правдою Ра, Избранник Ра» |

| Личное имя |  |

Шешонк-[Мери]амон — Šš.nq [mri]-Jmn — «Шешонк, [Любимец] Амона» |

| Хорово имя |  |

Канахт-Меримаат — K3-nḫt-mrj-M3ˁt — «Сильный бык, Любимец Маат» |

2. Правление

Рельефные надписи в гробнице Шешонка III в Танисе

Царствование этого фараона отмечено ростом анархии по всей стране. В это время крупные города в Дельте Нила постепенно переходят в руки автономных лидеров. По всей видимости, Шешонк III первоначально оказывал некоторое влияние на Фивы, как признанный царь (исходя из упоминания его имени и имени Харсиеса II на статуе главного визиря Неспакашути, датируемой 6-м годом царствования этого фараона), однако уже на 8-м году его правление ознаменовано потерей политического единства Египта, в связи с появлением Педубаста I, основавшего в Леонтополе конкурирующую XXIII-ю Династию. С этих пор цари XXII-й Династии будут контролировать только часть Нижнего Египта. Тем не менее, фиванский Верховный жрец Осоркон B (будущий Осоркон III) связывает в Фивах одну из своих дат с царствованием Шешонка III, однако такой шаг был сделан исключительно по административным причинам, поскольку Осоркон B не объявлял себя царем сразу после смерти своего отца Такелота II. Благодаря этим его записям, получившим название «Летописей Осоркона», большинство современных египтологов признают, что 25-й год царствования Такелота II был эквивалентен 22-му году правления Шешонка III.

При Шешонке III были погребены два священных быка Аписа: один на 4-м году его правления, второй — на 28-м. Кроме того, сохранились упоминания о праздновании одного «хеб-седа» на 30-м году царствования.

Ушебти фараона Шешонка III (эксп. UC 38074). Музей египетской археологии Питри, Лондон (Photo by University College London)

Этот фараон оставил многочисленные постройки в Дельте Нила, в частности, в Танисе, где он возвел монументальные ворота в храм Амона. Следы Шешонка III также находятся в Сем-Бехдете (современный Телль-эль-Баламун), где при нем был основан еще один храм в честь бога Амона, а также в Месдете, где он построил храм, посвященный Тоту. Кроме того, каменные строительные блоки с именем фараона были обнаружены в различных местах: Телль-Умм-Харбе, Мендесе, Ком-эль-Хисне и Эль-Биндаре.

3. Праздник Амона-Ра при Шешонке III

От 39-го года правления фараона Шешонка III сохранилось упоминание о праздновании торжества в Фивах на 26-й день первого месяца Шему, посвященного богу Амону-Ра:

«Год 39-й Шешонка III, день 26-й первого месяца Шему: нынешний Верховный жрец Амона в Фивах … празднование фестиваля Амона. В этот день произошло назначение нового визиря.»

Погребальная камера фараона Шешонка III в южной части гробницы NRT-V в Танисе

Из-за нефиксированной датировки праздника Амона-Ра, который отмечался в течение пяти дней сразу после новолуния, существует несколько предположений, в какой именно день Шешонк III мог назначить нового визиря. Уверенность существует лишь в том, что во время этого события праздник Амона-Ра отмечался уже полным ходом. Также, из других источников известно, что имена и Верховного жреца и нового визиря упоминались лишь на третий или, даже, на четвертый день празднования.

Все дни праздника Амона-Ра представляли собой единое хронологическое образование, поэтому 26-й день Шему также считался праздником. К тому же этот день являлся последней возможной датой для первого дня данного фестиваля. Более того, некоторые египтологи выдвинули предположение, что упомянутое назначение визиря, возможно, могло происходить даже в преддверии этого события, чтобы таким образом подчеркнуть первый день лунного месяца и, следовательно, служить некой прелюдией к празднику Амона-Ра. В этом отношении официальное начало празднества выпадало на 12-й час ночи 25-го дня Шему, что инициировало за собой начало торжества в честь Амона-Ра в первый час ночи 26-го дня Шему.

Саркофаг Шешонка III в его гробнице в Танисе

Согласно исследованиям немецкого египтолога Рольфа Краусса, первый день праздника Амона-Ра также выпадал на 26-й день первого месяца Шему. Основываясь на своих астрономических расчетах, а также на других источниках древности, ученый утверждает, что таким образом удалось выяснить точную дату начала царствования Шешонка III, равную 831 году до н.э. Тем не менее, другие египтологи, такие как Айдан Додсон и Юрген фон Бекерат, напротив, указывают на то, что 26-й день Шему вообще никак не связывался с каким-либо празднеством в честь бога Амона.

4. Гробница

Фараон Шешонк III велел похоронить себя в Танисе. Его полностью разграбленная гробница NRT-V была обнаружена и обследована французским египтологом Пьером Монтэ в 1939-1940 годах. Тем не менее, в ней сохранился гранитный саркофаг царя и фрагменты его каноп и статуэток «ушебти», которые изначально были ошибочно отнесены к Шешонку I и Шешонку IV. Мумия фараона представлена всего лишь несколькими костями.

- David Aston, JEA 75 (1989), Takeloth II: A King of the Theban 23rd Dynasty?, pp.139-153

- Christian Settipani, Nos ancetres de l’Antiquite, 1991. p.153,163,164 and 166

- Karl Jansen-Winkeln: The Chronology of the Third Intermediate Period: Dyns 22–24. In: Erik Hornung, Rolf Krauss, David A. Warburton (Hrsg.): Ancient Egyptian Chronology (= Handbook of Oriental studies. Section One. The Near and Middle East. Band 83). Brill, Leiden/Boston 2006, ISBN 978-90-04-11385-5, S. 234–264

- Rolf Krauss: Sothis- und Monddaten: Studien zur astronomischen und technischen Chronologie Altagyptens. Gerstenberg, Hildesheim 1985, ISBN 3-8067-8086-X.

- Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Dusseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3, S. 251.

Прекрасный праздник Долины

Согласно египетской религиозной концепции, бог присутствует в храме в двух образах: как священная культовая статуя, делающая комплекс центром святости и как небольшой переносной образ, по большим праздникам покидающий храм в церемониальной ладье, которая, двигаясь от святилища через залы и дворы к пилону, за которым открывался внешний мир, придавала храму символическое значение пути, по которому божество нисходит к людям, или же по которому люди стремятся к божеству. В полной мере эти два образа бога соотносятся с египетской концепцией времени: культовая статуя в святилище – это пребывание в застывшем пространстве джет, а переносной образ – это отражение состояния постоянного движения нехех. Божественный выход в профанный мир, или, как его называли египтяне, хау – «воссияние», придает празднику особый оттенок блаженства: бог вновь находится среди своего народа, не отделенный от него каменными стенами и высокими дверями, словно времени не существует, и на земле вновь царит изначальная гармония «золотого века».

Путь бога продолжается вне храма в виде аллеи сфинксов — хранителей его святилища и пересекается с естественным путем странствования богов – с водами Нила. После переправы или плавания по реке священная ладья вновь вступает на земной путь, подобающий божеству, строго очерченный и отличный от иных земных пространств. Процессионные дороги в Фивах поражают своей строгой монументальностью, равномерным чередованием сфинксов по обеим сторонам пути и, наконец, невероятно тщательным мощением, которое воистину было достойно принять на себя шаги жрецов, несущих материализовавшуюся оболочку божества, освящающую мир. Помимо людей торжественного выхода великого бога ждали и его меньшие собратья, почитавшиеся в соседних капеллах и небольших храмах, которые процессия посещала на своем пути, отмечая новое возвращение годового сакрального цикла.

Практически каждый крупный египетский храм один или несколько раз в году отмечал празднество выхода божества. Геродот писал о подобном празднестве в Бубастисе, в обители госпожи-кошки Бастет, когда паломники, приехавшие в этот город со всех концов страны, придавались горячительным увеселениям, которым покровительствовала богиня, причем «по этому поводу выпивалось вина больше, чем за весь остальной год». В других городах во время праздника на Ниле появлялись целые флотилии из лодчонок и богатых судов, которые сопровождали в пути роскошные ладьи богов, которые иногда были столь грандиозны, что их тащили на буксире несколько кораблей с гребцами.

Сначала античные авторы видели эти невероятные процессии в городах Дельты – Саисе, Мендесе, Буто. Позже, когда иноземное влияние стало проникать все глубже на юг страны, их не могли не впечатлить торжественные выходы Птаха в Мемфисе, посещавшего храм Хатхор, Владычицы южной Сикоморы, аналогичные праздники Себека в Фаюме, Анубиса в Ассиуте, Осириса в Абидосе, Хатхор в Дендере. Особенно хороши, судя по сохранившимся источникам, были явления Амона, Мут и Хонсу в Фивах и церемониальное плавание Хнума и Анукет от острова Элефантина к первому порогу Нила.

Лучше всего мы осведомлены о том, как проходили такие праздники в Фивах. Увы, от многих других подобных церемоний, например, от выхода Ра в Гелиополе, сохранились лишь упоминания во фрагментах храмовых надписей. Основные источники, благодаря которым рассказ о явлениях богов не канул в Лету, это красивейшие рельефные композиции храма Сети I в Курне, Рамессеума и Мединет Абу, повествующие о странствии Амона, Мут и Хонсу в Луксор — Ипет Ресит во время хорошо известного нам праздника Опет, а также гробничные надписи и рельефы из Карнака, иллюстрирующие менее известный, но не менее пышный и полный символического значения Хеб нефер эн инет – Прекрасный праздник Долины.

Во время этого сугубо фиванского торжества Амон Карнакский переправлялся через Нил и направлялся в Дейр эль-Бахри, в храм царицы Хатшепсут, где встречался с Хатхор, великой владычицей Запада, покровительницей умерших, почитавшейся на западном берегу Фив еще со времен IV династии Древнего царства; кроме того, здесь, в пустынных скалах некрополя издревле находился оракул богини, пользовавшийся огромной популярностью, особенно возросшей к концу Нового царства.

Праздник Долины, который также иногда называли «Переправа Амона-Ра к Западу», был посвящен, прежде всего, поминовению усопших и циклическому возрождению животворных сил вселенной. Его справляли с восходом первой новой луны второго месяца сезона наводнения в течение двух дней. Огромная процессионная ладья Амона-Ра, называвшаяся Усерхетамон, в сопровождении многочисленных кораблей и лодок покидала украшенную обелисками великую пристань Карнака, и на буксире у царского корабля пересекала воды реки, «освещая воды небесные красотами своими, словно само Солнце, когда диск его сияет. Появляясь на горизонте». В тексте стелы Аменхотепа III говорится, что господин Карнака отправлялся посетить «богов берега западного», то есть обожествленных умерших царей, культы которых отправлялись в их заупокойных храмах. В Среднем царстве, со времени которого фиванцы стали отмечать этот праздник , и в начале Нового, Амон посещал некрополь в одиночестве, но уже со времени XIX династии к нему стали присоединяться ладьи его супруги Мут, сына Хонсу и Амаунет, его женского прототипа. По прибытии на другой берег процессия плыла по искусственным каналам, ведущим по плодородной зоне к пустынному фиванскому нагорью, где находились грандиозные царские заупокойные храмы, которые строились не только для отправления поминального культа, но и специально для принятия священной ладьи Владыки престолов Обеих земель. Корабли богов причаливали к пристаням этих храмов, и с них на процессионные дороги, украшенные сфинксами или царскими статуями жрецы выносили на плечах переносные золотые ладьи богов. С не меньшим триумфом Амон и его свита возвращались из некрополя в сопровождении не только жрецов, но и жриц-певиц, жриц-музыкантш, танцовщиц исполнявших священные гимны и песнопения и танцевавших перед богом. Жрицы более высокого рана сопровождали процессию, шествующую между гигантскими сфинксами процессионных дорог, сотрясая священными систрами и щелкая кастаньетами.

Посетив заупокойные храмы царей, где совершался ритуал поднесения статуям усопших владык особого букета цветов, сплетенного в форме символа жизни, Амон направлялся в Дейр эль-Бахри. Рельефы, повествующие о празднике, занимают всю восточную стену верхней террасы храма Хатшепсут; много фрагментов росписей частных фиванских гробниц также связаны с этим торжеством, во время которого фиванцы приходили к своим умершим родственникам, приносили им в жертву цветы, вино, хлеба и фрукты, и проводили целый день в гостях у предков, празднуя прибытие Амона-Ра на западный берег реки. Ладья с божественной статуей торжественно вносилась в Священнейший из священных и проводила там ночь, чтобы утром вернуться на восточный берег реки в Карнак. Изображения на стенах святилища храма Хатшепсут показывают ладью, «плывущую» по «золотому озеру», то есть стоящую на особом священном постаменте, выполненном из чистого золота. Вокруг этого постамента располагались четыре емкости, символизировавшие четыре стороны света, наполненные молоком священных коров. Факелы, размещенные вокруг ладьи, горели всю ночь; на заре их гасили в молоке. Святилище храма символизировало утробу Хатхор, предвечной матери, проведя ночь в которой, солнечное божество возрождалось обновленным, омытое животворящим молоком, принявшим в себя его ночное свечение, которое символическим образом обозначал свет факелов. Посетив Хатхор, великую владычицу Запада, солнечный бог-творец получал новые магические силы для того, чтобы продолжить свое ежедневное циклическое странствие по орбите. Прекрасный праздник Долины был той отправной точкой ежегодного жизненного цикла, в которой солнечный бог переживал символическую смерть, чтобы утром вновь родится омоложенным, полным сил и магии для борьбы с хаосом и силами зла.

С другой стороны, встреча Амона и Хатхор связывалась с легендой о разгневанном Оке Ра, удалившемся из Египта и вернувшемся к отцу. Воцарившаяся с возвращением богини гармония, вновь нисходила на землю посредством магических ритуалов, проводимых во время Праздника Долины, совпадавшего по времени с благодатным разливом Нила и появлением на небе Сириуса. Священная ночь, когда божественная дочь возвращалась к своему отцу, называлась египтянами «ночью опьянения», так как она посвящалась благой Хатхор, поддерживающей жизнь во вселенной и дарующей возрождение. Супруга Амона, богиня Мут, также посещавшая Дейр эль-Бахри, воплощала собой одну из сторон единого женского божества; только если Хатхор это созидательная энергия и основной принцип жизни вселенной, то Мут – вселенский порядок, установленный в предвечные времена и персонифицированный понятием царственности и законности. Хатхор вызывает желание жизни, а Мут хранит новую жизнь; обе богини являют собой нерасторжимое единство «двух матерей», которые в ночь опьянения зачинают и рождают новую жизнь, выражающуюся в паводке Нила и обновлении созидательных сил вселенной.

В великом услужении

Жрец Минмес, живший во времена правления Рамсеса III, сообщал в своей автобиографической надписи, что от мальчиков, готовящихся стать жрецами, в особой школе требовалось не только овладеть письмом и счетом, но и изучить образы богов, их имена и эпитеты, атрибуты и символы, знать все связанные с ними обряды, ритуалы и молитвы. Тот, кто проходил все экзамены и испытания, получал высокое право обрить все волосы на голове и теле в знак обрядовой чистоты, одеть белые сандалии и, пройдя специальную процедуру очищения, войти в храм полноправным членом божественного клира. Именно от школьной скамьи начинался долгий и полный трудностей путь благочестия, ведущий в святая святых «дома бога».

Первые данные о жречестве мы находим в древнейших египетских источниках. В полумраке коридоров и залов припирамидных храмов великих владык Древнего царства круглосуточно отправлялся культ умершего царя, трансформировавшегося после смерти в абсолютное божество. Мы все еще недостаточно хорошо осведомлены обо всех деталях храмового ритуала эпохи Древнего царства, однако известно, что основное место в службе занимало поднесение жертв к статуям усопшего фараона и ложной двери, за которой начинались пути в мир иной.

Гробничные тексты свидетельствуют, что храмовая организация эпохи пирамид была довольно простой. Управляющим всего пирамидного комплекса был имира – «смотритель». Ему подчинялись жрецы уабы – «очищенные» и херихеб, который читал во время службы ритуальные тексты. Под их управлением находились хериу нести, которые выполняли функции своеобразной «прослойки» между теми, кто был причастен к культу и теми, кто обслуживал храм. Им подчинялись многочисленные хему нечер – «слуги бога», на которых, собственно, и держалась вся жизнь храма. Все элементы службы и распорядок жизни жрецов были подчинены определенному расписанию, образцы которого дошли до нашего времени на так называемых Абусирских папирусах, происходящих из припирамидных храмов фараонов V династии Нефериркара и Неферефра. В расписаниях служб весь храмовый персонал разделен на две большие группы: хему нечер и хентиу ше. Первые занимали более значимое место среди храмового персонала и непосредственно участвовали в богослужении, в то время как в обязанности вторых, обитавших в припирамидном городе, входило снабжение храма провизией и всеми необходимыми материальными благами, то есть этот титул часто носили храмовые крестьяне, садовники и все те люди, которые принадлежали к обширному хозяйству припирамидного комплекса. Иногда, впрочем, они также допускались в священные помещения храма, однако если хему нечер при этом воскуряли благовония перед статуями богов и совершали жертвоприношения, то хентиу ше занимались уборкой, чисткой и украшением храма и находящихся в нем статуй царя. Как жрецы, так и служащие, исполнявшие свои обязанности, были сгруппированы в специальные команды или отряды, действовавшие согласно храмовому расписанию служб и работ. Во главе каждого отряда стоял «смотритель жрецов», у которого был личный помощник. Если учитывать сохранившиеся данные о численности жрецов, которые были приписаны к одному припирамидному храму, то получается довольно большая цифра – около 220 хему нечер и хентиу ше, а кроме них – херихеб, писцы, работники мастерских и высшее жречество – всего от 300 до 350 человек.

Ежедневная храмовая служба начиналась рано утром с принесения жертв царю. Согласно Текстам пирамид, царь пять раз день вкушает пищу – три раза на небесах и два раза на земле. Земное обеспечение царя жертвенной пищей и было обязанностью тех, кто служил в заупокойном храме. Культовые статуи царя, обычно располагались в особых нишах в помещении, предшествующем святилищу и воплощали собой различные аспекты царственности: согласно тексту Абусирских папирусов, центральная статуя изображала царя в облике Осириса, две соседние – как царя Верхнего и Нижнего Египта; к сожалению, нам неизвестно, какие функции исполняли две крайние статуи, так как еще со времени Хафра в культовых статуй царя в храме было пять. При открывании каждой чепхет – «пещеры», или священной ниши с культовым изображением произносились необходимые заклинания и молитвы, после чего хентиу ше очищали, одевали и украшали статуи, а хему нечер воскуряли перед ней благовония и нараспев читали молитвы. Затем перед царскими статуями и ложной дверью в святилище совершались жертвоприношения и возлияния. Во время особого празднества, отмечавшегося в начале каждого лунного месяца, начиная с исчезновения светила и до появления его первой четверти, особое внимание уделялось статуе, изображавшей царя в облике Осириса. Припирамидный храм также принимал участие в пышных празднествах в честь Сокара и Хатхор.

В конце дневной службы один из хему нечер и один из хентиу ше вычерпывали воду от возлияний из специального бассейна и выливали ее в специальный сток под восточной стеной святилища. После этого папирусные свитки с текстами молитв и всю использовавшуюся храмовую утварь очищали и возвращали в хранилище. Известно, что у каждой команды жрецов и служащих были свои собственные инструменты и утварь, которой они пользовались во время ежедневных служб. В завершение ритуала особый сосуд, наполненный священной водой с добавлением натрона, наполовину опустошали во время четырехкратного восхваления царя; после этого хентиу ше выносили его наружу. Каждый день утром и вечером один из хему нечер и один из хентиу ше брали этот сосуд и обходили пирамиду, обрызгивая ее священной водой. Жрецы выходили из южной двери храма и, обойдя гигантскую обитель царя, входили через северную дверь, своим движением воспроизводя циклический путь солнечного божества.

Ко времени Нового царства в среде жречества произошла значительная дифференциация, появились новые должности, титулы и обязанности. Значительные изменения произошли и во многих элементах самого божественного культа, который стал гораздо более сложным, пышным и праздничным.

Каждый крупный храм того или иного божества имел свои особенности, выраженные как в специфике культа божества, так и в жреческом уставе и титулах верховных жрецов. Так, во главе храма Птаха в Мемфисе стоял ур херепу хемут — «великий начальник ремесленников»; верховный жрец Ра в Гелиополе именовался ур мау — «великий видящий»; ур суну – «великий врачеванием» возглавлял жречество богини Бастет в Бубастисе, а ур диу – «великий пятерик» – жречество Тота в Гермополе. Верховные жрецы некоторых божеств носили отличительные признаки своего сана; верховные служители Птаха, например, носили особый, так называемый «ливийский» парик ибес, украшенный сбоку заплетенным локоном; кроме того, их белоснежное льняное одеяние украшалось особым золотым ожерельем, состоявшим из узкого воротника, с которого на цепочках спускалась металлическая полоска, закрывающая верхнюю часть груди, поднимающаяся на плечах вверх и заканчивающаяся с двух сторон головами шакалов, снабженных руками в позе адорации.

Великий храм Амона в Карнаке подчинялся верховному жрецу, носившему титул хем нечер тепи эн Амон – «первый слуга бога Амона». Первому «слуге бога» в свою очередь подчинялись второй, третий и четвертый жрецы храма. Именно они занимались отправлением культа и участвовали во всех церемониях и ритуалах наряду с херихебами и младшими жрецами. В низшее жречество входили многочисленные уабу, или «очищенные», а также жрецы, носившие титул ит нечер – «божественный отец»; эти жрецы выполняли все хозяйственные обязанности по поддержанию огромного храмового хозяйства.

Первым известным нам жрецом Амона Карнакского был Джхути, исполнявший свои обязанности во времена правления основателя XVIII династии Яхмеса I. Растущее от года к году могущество Амона, в отправлении культа которого верховный жрец официально заменял царя, не замедлило сказаться и на росте власти «слуг бога» в Карнаке. Хапусенеб, происходивший из знатной жреческой семьи, связанной с царским двором, получил эту должность незадолго до воцарения Хатшепсут. Назначение верховного жреца зависело от воли царя, но осуществлялось только в том случае, когда предложенную кандидатуру одобрял оракул Амона в Карнаке. Однако в случае с фараоном-женщиной случилось обратное: это она всячески одаривала верхушку жречества Амона, чтобы снискать ее поддержку в своих начинаниях. Одним из таких шагов Хатшепсут стало назначение Хапусенеба «главой слуг бога Верхнего и Нижнего Египта», что еще раз подтвердило государственное значение культа Амона для Египта этого времени.

К концу Нового царства окончательно сложилась традиция передачи жреческой власти по наследству; кроме того, жреческие «династии» многих крупных религиозных центров были связаны между собой, а их «главы» очень почитаемы при дворе. Так, Небуненеф, верховный жрец Амона и современник Рамсеса Великого был настолько любим царем, что ему, подобно Аменхотепу сыну Хапу, было разрешено соорудить в Фивах свой собственный заупокойный храм. Среди его преемников — Уненнефера, Пасера и Бакенхонсу, особо выделяется фигура последнего, остававшегося на этом посту двадцать семь лет вплоть до очень преклонного возраста. Бакенхонсу был сыном верховного жреца Амона, его супруга исполняла обязанности великой жрицы в этом же храме. Преемником Бакенхонсу в самом конце правления Рамсеса II стал Рамерои, его родной брат. Большую роль при царском дворе в это время играли, несомненно, и верховные жрецы основных богов страны, такие как верховный жрец Осириса в Абидосе Уненнефер , верховный жрец Инхары в Тинисе Минмес , а также верховные жрецы Птаха в Мемфисе и Ра в Гелиополе. Генеалогические деревья храмовой и светской знати были при этом тесно переплетены еще и потому, что царь мог по той или иной причине перевести жреца из одного храма в другой. Например, Небуненеф перед тем как стать верховным жрецом Амона, возглавлял жречество в Тинисе, а также был верховным жрецом Хатхор в Дендере; покинув свой пост в Тинисе, он оставил его своему сыну Хори. В свою очередь Хори унаследовал его сын Минмес, который взял в жены дочь верховного жреца Осириса Уненнефера, будущего верховного жреца Амона. К семье Уненнефера принадлежал также везир Рамсеса II Парахотеп, в то время как его тезка, так же получивший позже эту должность, был супругом дочери Минмеса.

Несколько десятилетий спустя в Фивах была основана новая жреческая «династия» во главе которой стоял великий жрец Рамсеснахт, занимавший должность верховного жреца Амона в Карнаке со времени правления Рамсеса IV и вплоть до начала царствования Рамсеса IX. Его сыном и наследником был известный верховный жрец Амона Аменхотеп, смещенный во время гражданской войны в Фиваиде взбунтовавшимся «царским сыном Куша» Панехси. Должность верховного жреца Амона перешла в руки военачальника Херихора, женатого на дочери Аменхотепа – Ноджемет, а после смерти последнего обязанности главы Карнака временно выполнял Несамон, младший брат Аменхотепа, уступивший этот пост Паианху, которой, вероятно, был сыном Херихора.

Цит. по: Солкин В.В. Египет: вселенная фараонов. М., 2001, сноски опущены.

Илл: заупокойная стела Сенбефа, XII дин. Вена, Музей истории искусств

Для древних египтян не было ничего лучше, чем разбить обыденность роскошным праздником. Религиозные или политические праздники позволяли и богатым, и бедным отложить свои заботы на день или два, а иногда и дольше, чтобы отпраздновать лучшее из древнего Египта. Праздники в Древнем Египте были разнообразны и широко распространены.

На протяжении всей истории религия играла важную роль в объединении людей, поддерживающих политическую власть и социальный порядок, от Древнего Ближнего Востока до Средневековья и далее до 21 века. Несомненно, религиозные праздники играли важную роль в Древнем Египте и выполняли определенные функции в социально-политическом контексте.

Каникулы и участие в древнеегипетских праздниках

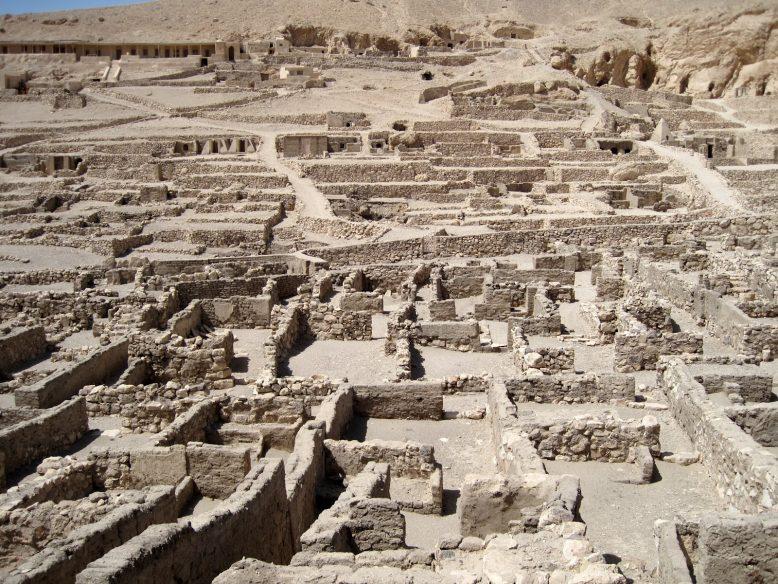

Подготовка к этим праздникам была необходимой и сложной. Например, рабочим Дейр-эль-Медина дали несколько выходных, чтобы сварить пиво для подготовки к празднику. Помимо интоксикации, египтяне использовали другие формы сенсорной стимуляции, такие как движение, запах и звук.

Наконец, фестивали и пиршества были долгожданным событием, поскольку они выполняли роль выходных и моментов, когда все население могло участвовать в государственном культе. Доступ обычно ограничивался высокопоставленными священниками и фараоном, ограничивая доступ в храмы. Однако во время фестивалей к этому относились более снисходительно, и нерелигиозному персоналу разрешался доступ в первый двор большинства храмов.

Календарь фестивалей

По фактическим данным мы можем реконструировать культовый календарь главных божеств Египта, таких как Амон в Фивах, Хатхор из Дендеры, Гор из Эдфу и других. Часто на стенах таких храмов начертаны подробные списки праздников, представленные систематически. Подобные праздничные календари также копировались и хранились в свитках храмовых архивов. По ним мы часто можем определить, происходил ли праздник по гражданскому календарю или по лунному календарю.

Существовали обширные записи, связанные с такими празднованиями, но обычно сегодня мы располагаем лишь частью этих оригинальных текстов. Однако календари фестивалей, как правило, относительно кратко перечисляют детали этих торжеств, такие как их дата, почитаемое божество и, возможно, предложение об участии конкретного священника. К счастью, стены греко-римских храмов в Дендере, Эдфу, Эсне, Ком-Омбо и Филе содержат дополнительную информацию, не вошедшую в календари фестивалей, что позволяет более подробно реконструировать события. Кроме того, свитки папирусов и фрагментарные биографические тексты раскрывают интригующие и часто скрытые детали, такие как процессии, утренние, полуденные и вечерние омовения божества, песнопения и речи.

Подношения во время древнеегипетских фестивалей

Подношения были неотъемлемой частью древнеегипетских праздников, и есть несколько свидетельств употребления алкоголя и того, как это потребление отличалось от повседневной нормы.

Начиная со времен Старого Царства, календари фестивалей также содержали явные ссылки на подношения, необходимые для божеств, связанных с этими событиями. Примечательно, что во время знаменательных событий священники нуждались в финансовой поддержке короля. Имелись также необходимые пожертвования для совершения этих застолий.

Большая часть наших знаний об этой функции фестивалей получена из Мединет-Абу, где представлены замечательные детали, такие как точное количество буханок хлеба, лепешек, пивных контейнеров, мяса, птицы, благовоний и культовых углей, перечисленных рядом с каждым событием. Даже количество зерна, которое пошло на приготовление определенного типа хлеба или определенного типа пива, может быть определено конкретным целым числом, которое относится к предпринятой кулинарии или варке. Это называется «соотношение приготовления».

Часто вводимые сегменты храмовых календарей или помещаемые рядом с соответствующими религиозными праздниками содержат сведения о происхождении таких подношений вместе с количеством зерна, из которого было произведено определенное количество пивных кувшинов или буханок хлеба. Мы можем определить точное количество зерна, необходимое для этих праздников, в сочетании с пропорциями приготовления. Следовательно, мы можем суммировать общее количество зерна, необходимого для существования культа, по крайней мере, для основных церемоний.

По этим данным ученые количественно определили, насколько богатым был конкретный центральный храм и примерно сколько священников необходимо было сохранить.

Разнообразие фестивалей в Древнем Египте

Египет знал обилие праздников и пиршеств. Эти фестивали в Древнем Египте давали возможность следовать сердцу и нарушать социальные и моральные ценности и кодексы. Это означало, что людям было позволено поддаться своим порывам и желаниям, в отличие от непраздничных дней, когда сердце должно быть под контролем. Действительно, это приводит к отсутствию ограничений на моралистический подтекст и акты раскаяния во время фестивалей, что приводит к карнавальной обстановке.

Египетские праздники были самыми разнообразными. Камень Палермо, датируемый 2500 г. до н.э., раскрывает многие из этих праздников. Кроме того, древние египтяне украсили стены храмов Ком-Омбо, Эдфу, Эсна, Дендера и Абидос множеством списков с названиями многих из этих праздников. Древние отмечали государственные праздники, такие как Новый год, День наводнения. Кроме того, у них были популярные праздники; относящиеся к определенной категории или случаю, например к новогоднему свадебному застолью. Кроме того, отмечались местные праздники, связанные с определенной областью или городом, такие как день рождения местного божества и день его победы над врагом.

Культовые и гражданские праздники в Древнем Египте

Фестивали в Древнем Египте были многочисленны и варьировались между официальными и народными праздниками, будь то общие на уровне страны или локальные в каждом регионе отдельно.

Гражданские фестивали

Большинство праздников, известных нам из Древнего Египта, носят скорее культовый, чем гражданский характер. Гражданских праздников было много, но наши источники в основном религиозные. Например, мы знаем, что Рамсес III учредил ежегодное празднование в честь своей победы над ливийцами (Мешвешем), которые безуспешно вторглись в Египет. Еще одним светским событием была коронация королей; древние египтяне часто включали его дату в религиозные календари. Поскольку у Сотиса не было особого культа, гелиакическое восхождение Сотиса (звезды Сириус) можно было считать светским праздником. Это событие имело большое значение, поскольку повторное появление Сотиса после семидесятидневной невидимости первоначально знаменовало собой наступление Нового года, а позже считалось идеальным возрождением земли.

Большинство имевших место праздников были зафиксированы в рамках гражданского календаря. Эти фестивали проходили в определенный день или были разбиты на несколько дней. Ученые обычно называют такие фестивали «ежегодными фестивалями».

Хотя фестивали составляли значительную часть жизни древних людей Верхнего и Нижнего Египта (многие номы или районы имели свои местные фестивали), некоторые фестивали были известны по всей земле.

Древние египтяне отмечали эти праздники, украшая и освещая храмы, распевая песни, принося подношения и жертвоприношения. Древние египтяне полностью связывали эти праздники с верой.

Культовые фестивали

В Древнем Египте государственный культ, в котором фараон или назначенные им жрецы выступали посредниками между богами и людьми, был недоступен простолюдинам. Во время фестивалей государственный культ стал более доступным. Этот момент, в свою очередь, должен был привести к социальной напряженности и неравенству.

Как упоминалось ранее, государственный культ не был открыт для простолюдинов в Египте. Однако он стал доступен во время фестивалей. Простолюдины могли участвовать в религиозных праздниках, но не могли напрямую контактировать с божественным.

Новый год

Конечно же, первым праздником в году стал новогодний праздник. Это началось в первый день года, когда в идеале для древних египтян происходили омоложение и возрождение.

Древнеегипетское празднование Нового года было особенным. Они назвали его «Webt Renpet Nefert», что означает «праздник открытия прекрасного года». Этот праздник начался с восходом солнца 11 сентября, «Тут», четвертого месяца. В это время с рассветом того дня на горизонте появляется йеменская поэтическая звезда. Что касается паводка, то они связывали его с самим паводком так же, как и с годом; Древние египтяне заметили, что всплеск является ежегодным явлением, которое регулярно повторяется. Они также считали, что потоп был не чем иным, как слезами богини Исиды, которая продолжала плакать о своем муже Осирисе после того, как его брат Сет убил его.

Месячное деление года у древних египтян было – как и сейчас – 12 месяцев. Они разделили каждый месяц на 30 дней; однако они отказались от оставшихся пяти дней календаря в году. Они выкинули это даже из своих исторических событий. Однако Новый год продолжался все эти пять дней. Проводили его в празднествах и радостях вне дома, и начинались торжества из храма. Они пошли в верхнюю каюту на крыше храма, неся хлеб, лепешки, блины и вино. Затем они вышли в поля и на берег Нила, наслаждаясь растениями, розами, ветрами и прекрасной спокойной атмосферой. Оставив позади мирские беды и заботы, преследовали их в течение всего года. Их еда на Новый год включала уток, гусей и рыбу.

Праздник Ваги

Через семнадцать дней после Нового года был более печальный праздник Ваги, который со временем стал ассоциироваться с праздником Тота в девятнадцатый день года. Это событие было связано с погребальными ритуалами Древнего Египта. Частные лица праздновали его вне официальных религиозных кругов и в стенах значительных храмов Египта. Наши первые свидетельства этого праздника относятся к 4-й династии, что делает его одним из старейших в Древнем Египте. Первоначальная дата праздника была установлена по лунному календарю, и древние египтяне никогда от нее не отказывались. Следовательно, в течение исторического периода было два отдельных праздника Ваги, один из которых устанавливался в соответствии с лунным циклом, а другой, более поздний, твердо помещался в восемнадцатый день первого гражданского месяца.

Фестиваль Опет

Этот шумный праздник, известный как Прекрасный праздник Опета, проходил в Фивах во второй гражданский месяц и определялся по лунному календарю. Его продолжительность в двадцать семь дней во времена 20-й династии показывает, насколько значительным стал фестиваль. Однако мы практически ничего не знаем о праздновании до восемнадцатой династии и возвышении Фив. Возможно, это был не такой старый праздник, как некоторые другие праздники, хотя во времена Нового Царства в основном преобладало празднование Опета.

Аудитория

Граждане Фив и их гости издалека отмечали плодотворную связь своего фараона со всемогущим богом Амоном, который в Новом царстве стал государственным богом. Во время празднования древние египтяне думали, что могущество и сила Амона были ритуально завещаны его живому сыну, царю. Поэтому праздник относился к официальной царской идеологии государства и, что неудивительно, был свидетелем личного участия фараона.

Из-за наводнения египтяне временно приостановили работу на полях. Люди присоединились к драматическому шествию в честь Амона, которое началось у храма Амона в Карнаке и закончилось у Луксорского храма в полутора милях от него, в южной части города.

В Карнаке люди наблюдали, как первосвященники исчезали в храме. Внутри жрецы омыли изображение бога, одели его в разноцветное полотно и украсили драгоценностями из храмовой сокровищницы, в том числе великолепными ожерельями, браслетами, жезлами, амулетами и безделушками из золота или серебра, инкрустированными лазуритом, эмалью, стеклом и полудрагоценные камни. Затем жрецы заключили бога в святилище, а затем поместили святилище на вершину церемониальной барки или лодки, часто поддерживаемой шестами для переноски.

Священники

Когда жрецы вышли из храма, они пронесли ладью на своих плечах по колонным залам и дворам Карнака. Затем они вышли на многолюдные улицы, где люди толкали друг друга локтями, чтобы мельком увидеть священный сосуд. Многим маленьким египетским детям посчастливилось оказаться на плечах своих родителей, чтобы увидеть.

Во времена Хатшепсут весь путь совершался пешком с остановками на разных стоянках. Позже лодку доставили к Нилу, а затем отбуксировали вверх по течению к Луксорскому храму высокопоставленные правительственные чиновники, которые соперничали за завидную честь.

фараон

Фараон был там, чтобы поприветствовать Амона и сопроводить его в Луксорский храм. Люди слышали ровный бой солдатских барабанов и смотрели, как мужчины из Нубии танцуют под песни благочестия, которые пели жрецы.

Достигнув Луксора, фараон и жрецы оставили толпу позади и направили лодку в темные уголки храма. Благовония наполнили воздух. Состоялся обряд причащения к другому святому образу Амона, Амон-Мину, который, согласно древним верованиям о сотворении, оплодотворил землю и принес обильные урожаи.

И вот фараон вышел из святилища. Горожане бурно приветствовали его и хвалили его достижения; он автоматически прощал любые ошибки, которые он совершил. «Он снова стал воплощением божественной силы и щедрости, источником щедрости и благополучия для Египта».

Молитвы и пожелания

Во время праздника Опет фиванцы могли задавать богу вопросы (оракулы), на которые можно было ответить простым да или нет. Человек может спросить, здоров ли его брат в другом городе. Если баржа наклонялась вперед, ответ был положительным; если он отступал, ответ был нет. Простолюдинам также разрешалось задавать вопросы богу в его храме. В эти исключительные времена счастливых горожан, имевших разрешение войти в храм, сопровождали в уникальные залы для аудиенций. Жрецы передавали ответы через скрытое окно высоко в стене или внутри полой статуи.

Больше всего древнеегипетское население наслаждалось щедростью богов во время этих праздников. Во время одного праздника Опет в 12 веке до нашей эры храмовые чиновники раздали горожанам 11 341 буханку хлеба и 385 кувшинов пива.

Перенесение бога Амона

Древние египтяне отмечали праздник переноса бога Амона из Карнакского храма в Луксорский храм в Фивах. Процессия выходит из Карнакского храма во главе со священниками, несущими на плечах священную лодку. Лодки фиванской троицы (Амон, Мут и Хонсу) – а затем передвинули лодку Амона. Эти жрецы вынесли его из Святая Святых храма, пока не достигли берега Нила. Затем они поместили священные ладьи в настоящие лодки по Нилу и отплыли на юг к Луксорскому храму. Тем временем толпы собираются на восточном берегу Нила, поют и воспевают процессию. Также жрицы пели радостные песни, неся музыкальные инструменты.

Лодки стоят на берегу Нила перед Луксорским храмом. При этом священники несут Троицкие ладьи на своих плечах. Кроме того, массы идут за ними, радостно распевая. Женщины танцуют и играют на музыкальных инструментах. Достигнув храма, царь совершает подношения и жертвоприношения. Ритуалы продолжались в Луксорском храме в течение одной ночи. За несколько дней до этого процессия тем же путем вернулась в Карнакский храм; Празднества продолжались еще одиннадцать дней. С другой стороны, полиция обеспечивает безопасность парада и масс из-за скопления людей.

Фестивали красивых встреч

Древние египтяне праздновали Прекрасную встречу, когда процессия богини Хатор двигалась от ее храма в Дендере. Жрецы взяли ее лодку, окруженную сбившимися в кучу толпами, и направились на юг через Нил, пока не достигли храма Эдфу. Храм Эдфу был местом, где находился ее муж Гор. Хатор отправилась в этот храм, чтобы провести с Гором пятнадцать дней во время этой прекрасной встречи. Более того, во время процессии Хатор остановилась в городе (Эсне), где правитель Эсны предложил сопровождающим процессии великой толпы 500 буханок хлеба, 100 сосудов с вином и 30 плеч крупного рогатого скота.

На берегу Нила в Эдфу правитель Эдфу со священниками и толпой ждал процессию Хатор. Чем южнее плыл парад, тем больше было толп. Толпы оставались у храма Гора, пели и танцевали пятнадцать дней. Жду, когда Хатор уйдет и снова вернется в Дендеру! чья радость будет на них, и они умножатся в великолепии и блеске. Бог Гор уводит богиню Хатхор подальше от глаз масс. Кроме того, они прекрасно проводят время вместе в счастье и довольстве.

Фестиваль Чояк или Сокар

Праздник Чойак или Сокар соперничал с праздником Опет во времена Нового Царства, но был гораздо более древним праздником. Его важность проистекает из связи с древним значением бога подземного мира Осириса и его связи с архаическими силами Мемфиса. Древние египтяне праздновали его в четвертый месяц египетского гражданского календаря, продолжаясь шесть дней с 25 по 30 дни, хотя к позднему периоду праздник стал намного длиннее.

Этот фестиваль берет свое начало в Древнем царстве, и его значение возросло в связи с созданием столицы Египта в Мемфисе на заре египетской истории. Впервые мы находим его упоминание в частных праздничных списках Старого Царства. Однако также ясно, что божество Сокар предшествует объединению Египта и, таким образом, самой египетской истории.

Фестиваль Сокар действительно был мрачным праздником, завершающим первый сезон. Однако последние дни праздника прошли с немалой мукой и грустью. Эта часть праздника вскоре стала ассоциироваться с Осирисом, который считался мертвым к центральной дате праздника Сокар (26-й день).

Праздник возрождения Нехебкау

Неудивительно, что после праздника Сокара в первый день пятого месяца был свой собственный новогодний день возрождения, наступивший всего через пять дней после смерти Осириса. Прошедшие дни были оставлены для возможного воскресения бога. Позже этот интервал был связан с перерождением царя как живого Гора. Следовательно, празднование Нехебкау совпало с Новым годом первого дня первого месяца. Кроме того, в обоих случаях имели место почти одни и те же ритуалы и представления.

Праздник бога плодородия Мин

Праздник Мин также открывал новый сезон и проводился в девятом гражданском месяце, хотя и устанавливался по луне. Возможно, неудивительно, что этот ритуал плодородия восходит к самому отдаленному прошлому Египта. Тем не менее, большая часть информации о фестивале получена из источников Нового Царства и далее.

На этом празднике король срезал первый сноп зерна. Это символически поддерживало его роль жизнеобеспечивающего своего народа. Примечательно, что этот праздник, связанный с Мин, был плодородием и мужественностью возрождения. Поэтому третий праздник посвящен рождению, преобладая сельскохозяйственный аспект.

Фестиваль Валентина Сед

Праздник Валентина Сед — один из праздников, имевших большое значение для древних египтян. Это был тридцатый праздник, когда фараон праздновал тридцатый год своего восхождения на престол. Поэтому король появляется на своем троне в полном составе. В то время как массы вокруг него счастливы и взволнованы, ожидая слова короля, которое их готовит. Кроме того, фараоны проявляют себя, перестраивая некоторые храмовые часовни из золота, серебра и драгоценных камней! Наступает новый тридцатый фестиваль, полный процветания и процветания.

Красивый праздник долины

Beautiful Feast of the Valley — еще одно ежегодное событие, которое египтяне с нетерпением ждут, снова будет сосредоточено в Фивах, позволяя живым общаться со своими близкими в загробном мире. Хотя историки могут проследить празднование до Среднего царства, оно стало важным во время Нового царства. Египтяне проводили его в десятый гражданский месяц.

Шествие

Празднества начались у Карнакского храма на восточном берегу. Священное изображение бога Амона помещали на церемониальную лодку и жрецы несли к Нилу. Со временем изображение бога Амона сопровождалось изображениями его жены Мут и их ребенка Хонсу. Церемония очень похожа на то, как это происходило на фестивале Опет.

На берегу жрецы погрузили святыни на баржи. Затем баржи отбуксировали через Нил на запад, чтобы посетить погребальный храм фараонов и храмы других богов. В этом путешествии участвовала радостная и красочная процессия граждан Египта. Акробаты и музыканты развлекали массы участников. В то же время женщины играли на систрумах, своего рода погремушках, издававших мягкое звяканье, похожее на дуновение ветерка сквозь тростник папируса. Говорят, что этот звук успокаивал богов и богинь.

Процессия завершилась на кладбище, заполненном надгробными часовнями, где древние люди почтили своих умерших родственников, совершая различные ритуалы. Каждая семья, достаточно богатая, чтобы позволить себе часовню, входила в святилище и приносила в жертву еду и питье для своих умерших. (Археологи обнаружили множество столов и чаш для подношений, которые можно увидеть в любом первичном музейном собрании.) Сами празднующие с удовольствием ели и пили много вина. Более того, они входили в измененное состояние (в том числе в опьянение), что заставляло их чувствовать себя ближе к своим ушедшим близким.

Хотя эти личные дела, безусловно, во многом отличаются, они напоминают некоторые нынешние обычаи современного Египта и других культур. Люди отмечают праздник на траве кладбищ, на которых похоронены их умершие предки.

Фестиваль Хеб-Сед

Одним из наиболее значимых аспектов этого праздника является то, что горожане, вероятно, видели его только один раз в жизни. Праздник Хеб-Сед обычно отмечался через 30 лет после правления царя и каждые три года. Этот важный ритуал символизировал возрождение, чтобы обеспечить долгое правление фараонов в загробной жизни. Церемонии должны были вернуть гармонию между королем и вселенной. Кроме того, в случае болезни или просто преклонного возраста царя жрецы совершали официальные обряды после 30 лет царствования. Однако есть свидетельства того, что древние назначали праздник иногда раньше. Обычно он начинался в день Нового года, в один из сезонов Перет (Появление), и начинался с внушительного шествия, как и все древнеегипетские праздники.

Многие церемонии Сэд, восходящие к додинастическим временам, проводились перед официальными лицами и простолюдинами, которым посчастливилось стать частью фестиваля. С этой целью для праздника Сэд часто строились или реконструировались сказочные дворы, с троном на одном конце и публикой на другом конце. Открытый двор Ступенчатой пирамиды в Саккаре выполнял функцию фестиваля Джосера Хеб-Сед. Скульпторы также воспроизвели святыни местных божеств для фестиваля Сед, чтобы показать степень власти царя над всем Египтом.

Роль короля

Те, кто участвовал в королевском фестивале возрождения, были свидетелями нескольких различных ритуалов. Царь сделал подношения богине Сехат-Хор, которая накормила Гора (царя) своим святым молоком, напитком бессмертия. После этого дворяне приходили к королю, предлагали свои услуги и подтверждали свою преданность.

Следующим был самый известный и важный ритуал, чтобы показать королям постоянную потенцию. Согласно La Civilization de L’Egypte Pharonique: царь бегал по полю (или внутри двора Сэда), неся в руках несколько ритуальных предметов — имыт-пера список владений, которые давали царю право владеть Египтом.

На празднике жрецы вели царя в два павильона, где ему вручали короны Верхнего и Нижнего Египта, символически возобновляя церемонию коронации. Позже царь выпустил четыре стрелы в четырех направлениях, чтобы отпугнуть злые силы и обеспечить право Египта на власть над миром.

Привычки, связанные с праздниками

Древние египтяне делали торты разных геометрических форм. Они делали их из животных или цветов и набивали сушеными финиками. Затем укладывали их на плиты из сланца — ведь именно камень легко резать на панели. А потом их испекли. Они пекли торт типа предназначенного для посещения гробниц в виде набора амулетов. «узел Исиды» — один из амулетов, открывающих мертвым врата блаженства. Таким образом, у каждого древнеегипетского праздника была связь, которая связывала их с загробной жизнью.

Влияние наследия

Самое интересное, что нынешние жители Луксора до сих пор празднуют свои религиозные праздники так же, как и древние. В годовщину (Абу аль-Хаджадж аль-Луксор) его посетители прогуливаются, стоя на берегу Нила и пересекая переполненные лодки на его берегу.

Резюме

Социальные аспекты принимают самые разные формы. Этой формой могли быть как частные торжества с родственниками, так и публичные торжества с остальным населением. Публичные и частные торжества имели социальные последствия, поскольку они нарушали рутину для этих людей и позволяли им на короткое время порвать с социальными нормами и ценностями. Этот перерыв позволил им забыть о своей повседневной жизни и обязанностях с помощью всех видов сенсорной стимуляции, очень похожих на современные фестивали.

-

-

April 3 2015, 20:48

- Религия

- История

- Праздники

- Cancel

Праздники в Древнем Египте

В Древнем Египте праздники были посвящены преимущественно различным божествам. Один из самых крупных — праздник, посвященный богу Осирису. Отмечали его в храмах, которые ради этого случая украшались и освещалиеь. Египтяне организовывали в честь божества торжественные богослужения, пели песни, устраивали пляски и инсценировали мифологические сюжеты.

С. Кундеревиц в своем исследовании «Религия Египта» описывает праздник Опет, посвященный путешествию Амона (бога солнца) из храма в Карнаке в храм в Луксоре: «Торжества открывались богослужением, которое лично совершал фараон в храме Карнака. В святилище фараон приносил жертвы перед установленной там ладьей Амона. Приносились также жертвы перед ладьями богини Мут, бога Хопсу, а также фараона, которые были установлены перед храмом.

После богослужения начиналась торжественная процессия. Жрецы несли четыре ладьи на берег Нила, устанавливали их на кораблях, и начиналось путешествие Амона в Луксор. Во главе флотилии плыла ладья Амона, за ней следовали ладьи Мут, Хопсу, а также фараона и его жены.

По берегу в процессии шествовали жрецы, солдаты, музыканты, певцы и танцовщицы. После прибытия священных ладей в Луксор приносились жертвы богам: сначала на берегу, а после того, как ладьи переносились в соответствующее святилище местного храма, фараон снова приносил им жертвы.

В своем храме в Луксоре Амон пребывал несколько дней, после чего с такой же торжественностью совершался обратный путь в Карнаку».

Очень часто в Древнем Египте, впрочем, как и во всех древних государствах, праздники носили земледельческий характер. Главным жрецом, совершавшим обряды, считался фараон. Он срезал колосья для первого снопа перед началом жатвы. Этот символический обряд позднее перерос в праздник Мина — бога плодородия.

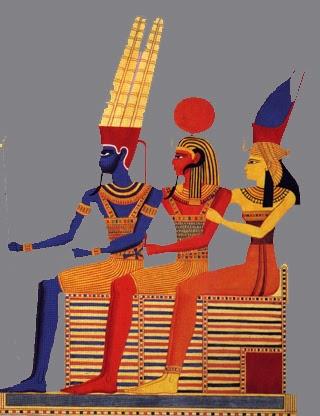

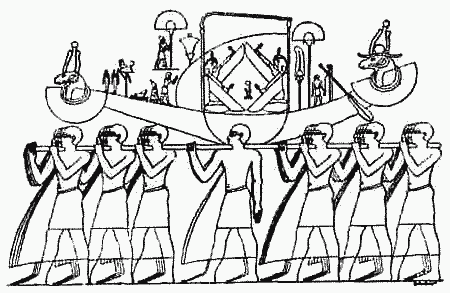

Амон Ра, среди всего множества египетских божеств, считался верховным богом-творцом. Амон Ра — бог плодородия и жизни. В то время как большинство египетских богов были «рождены» в разные моменты истории Древнего Египта, и многие из них пользовались популярностью, Амон, похоже, присутствовал в мифологии и культуре египетского народа почти с самого начала возникновения этой таинственной цивилизации.

Во всех странах и городах, государствах и поселениях, где поклонялись языческим богам, самым воспетым был культ солнца. Солнце для язычников было верховным и самым важным божеством. Это не удивительно, ведь солнце приносило тепло и свет, олицетворяло начало нового дня и согревало поля, давая хороший урожай. Боги солнца были самыми почитаемыми и уважаемыми у язычников, как правило, считались верховными богами, прародителями всех богов, но назывались во всех культурах по-разному. Ничем в этом плане не отличался от других древних народов и Древний Египет.

Богу солнца поклонялись поголовно все, от простого народа до фараонов. Мало кто знает, что первоначально было два бога солнца: Амон и Ра. Позже произошло слияние этих двух богов и появилось единое божество – Амон Ра.

У Амона было много имен и он исполнял несколько ролей в египетской мифологии, и египтяне часто поклонялись семье Амона вместе с ним. Его изображения встречаются по всему Египту, как и легенды о нем.

Но все же о двух богах Древнего Египта.

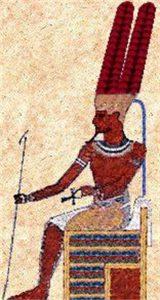

Древнеегипетский бог солнца Ра

По легенде, днем Ра плывет на божественной солнечной ладье по небесному Нилу, освещая землю, а вечером плывет по подземному Нилу, где вынужден каждый раз одолевать могущественное чудовище змея Апопа, а на рассвете возвращаться снова на небо. Битва между Ра и Апопом начинается в двенадцать часов ночи и заканчивается к рассвету. Культ бога Ра начинает сформировываться во время правлении фараонов четвертой династии и считается всеобщей религией. При правлении фараонов пятой династии, культ бога солнца еще больше закрепился, и данных царей считали детьми Ра. Ра в переводе со всех языков означает солнце. Поскольку фараонов считали детьми солнца, то в их имена обязательно включали слог «ра».

Почему бог солнца стал главным богом у египтян? Все очень логично. Считалось, что Ра сотворил мир, был праотцом всех богов и их царем, очень часто Ра изображался в обличии фараона, но с головой сокола. Сначала мир был огромным океаном, в котором правил бог Нун. Нун сотворил самого Ра. Ра создал бога ветра, бога земли и богиню неба. Он приказал богу ветра Шу поднять небеса и землю и разделить их на две части. От слов Ра родились люди и животные, и на земле, и в воде, позднее из глаз Ра вышли люди. Первоначально бог солнца жил со своими творениями на земле, приняв образ человека, позднее ушел на небеса.

Древние египтяне придавали огромное значение очам бога Ра. Глаза его изображались везде, где только можно и считались оберегающими амулетами. Очень часть очи Ра изображались не как глаза, а, например, в виде змеи или воина. Каждому глазу приписывались собственные магические свойства, казалось, что глаза бога Ра живут отдельной от него самостоятельной жизнью.

На изображениях бог Ра в руках держит посох и египетский крест с петлей – «анкх». Этот крест символизировал жизнь, бессмертие, вечность и мудрость, считался защитным знаком. Еще одним символом бога Ра считалась пирамида, чаще всего этот символ носили на теле в качестве амулета. Ра изображали не только в неодушевленных символах. Великого бога солнца отождествляли со священной птицей феникс, считалось, что подобно этой птице, Ра каждый вечер сгорает, а к рассвету восстает из пепла. Бог Ра в Древнем Египте (картинки позволяют в этом убедиться) был почитаемым и уважаемым Богом.

Древнеегипетский бог солнца Амон

Величайший Ра был не единственным солнечным богом Древнего Египта. Первоначально бог солнца Амон считался богом только в одном из Египетских городов, а именно в Фивах.

Амон, так же как и Ра путешествовал на своей лодке по небу и подземному миру. Когда он плыл по небу, то освещал мир, когда спускался под землю, боролся с силами тьмы. Священным животным этого бога считались гусь и баран, которые являлись символами мудрости. Амон был самым почитаемым богом у фараонов, позднее ему стали приписывать покровительство войны и силы.

Древнеегипетский бог солнца Амон Ра

А как зовут бога солнца в Египте сейчас? Конечно это сочетание двух имен великих богов Амона и Ра. В шестнадцатом – семнадцатом веках до нашей эры, во время Среднего царства культ бога солнца Амона настолько силен, что Амон становиться верховным государственным богом, правителем всех богов. Но другой бог солнца Ра прочно укрепился в умах и религии древних египтян. В связи с этим происходит слияние двух могущественнейших богов в одно божество – Амона Ра. Амон Ра обладал чертами обоих богов, их влиянием, силой и величием. Египтяне возвели в Фивах храм Амона Ра, куда ходили и фараоны, и простые люди.

Древние люди изображали Амона Ра, как правило, в виде мужчины, иногда в виде человека с головой барана или полностью в виде барана. Как и Амон, Амон Ра держал в руках крест с петлей, который являлся символом жизни и бессмертия.

Во время Нового царства почитание Амона Ра достигло максимального подъема, однако, в эпоху Позднего царства его превознесение начинает медленно сходить «на нет». Только в Фивах его будут всегда почитать, как и прежде.

Восприятие бога Амона в других культурах

Богу Амону было присвоено звание «Царь богов» Верхнего Египта.

Ученые обнаружили несколько разных вариантов написания его имени в египетской литературе. Некоторые из различных вариантов написания: Ам, Амен, Амон, Амоун, Аммон и Хамон.

Другие страны приравнивали бога Амона к своим собственным божествам. Так греки приравнивали Амона к Зевсу, а римляне — к Юпитеру.

Роли бога Амон Ра

- Первой ролью Амона было покровительство древнего египетского города Фивы, где проживал правящий фараон и его королевская семья. Именно здесь он соединился с богом солнца Ра, и оба стали известны как египетский бог Амон-Ра.

- Амон-Ра был царем богов Верхнего Египта и одним из самых важных богов в Египте.

- Египтяне дали Амон-Ра роль творческой силы, ответственной за всю жизнь на земле, на небесах и в туате (подземном мире).

- Амон был также отцом фараона.

Семья бога Амон

- Амон был частью триады Тхе вместе с Мутом и Хонсу (триада была группой из трех богов, включая мать, отца и ребенка).

- Жена (как Амон): Амунет, мать-богиня.

- Жена (как Амон-Ра): Мут, богиня Фив, женщина-двойник Амона-Ра.

- Сын: Хонсу, лунный бог возрождения и исцеления

Почитание бога Амон Ра

История развития богослужения Амону захватывающая. После того как фараоны перенесли свою столицу в Фивы, Амон стал главным богом. Во время восемнадцатой династии он ассимилировался с Ра.

Многие из царей Восемнадцатой династии заказали фрески, на которых Амон-Ра стал их отцом. Именно так правители, чья легитимность была под вопросом, доказывали свое право на власть. Когда Хатшепсут начала править своим пасынком, Тутмосом III, она заказала фрески, на которых изображено, как Амон-Ра удочеряет ее. Она использовала эти фрески, чтобы узаконить свое царствование и оставаться фараоном до самой смерти.

По мере развития восемнадцатой династии культ Амона-Ра рос в богатстве и могуществе. Уже вскоре культ соперничал с фараоном по силе и авторитету. Этот факт способствовал решению Эхнатона объявить Атона единственным богом в Египте. Он перенес столицу в новый город, но как только он умер, священники Амона-Ра вновь обрели свою власть. Фивы снова стали столицей, и культ Амона-Ра продолжал набирать силу.

Храмы бога Амон

Храмы, посвященные Амону, были построены по всему Египту, а Рамзес II построил или перестроил несколько из них. Три из этих храмов находятся в Дейр-эль-Медине, Луксоре и Карнаке:

- Дейр-эль-Медина расположен на западном берегу Нила, напротив Фив и недалеко от Долины Царей. Рамзес II построил этот храм и два, посвященных другим членам Триады Тевина.

- Храм Амона в Луксоре был построен около 1500 г. до н.э. и до сегодняшнего дня был активным религиозным объектом. Два названия Луксорского храма — «Место уединения» или «Южный Опет». Этот храм находился в самом сердце древних Фив, и процессная дорога соединяла его с Карнаком.

- Храмовый комплекс в Карнаке является крупнейшим храмовым комплексом, построенным людьми, а его Великий Храм Амон — его жемчужина. Поколения фараонов добавляли или перестраивали части этого храма. Криосфинксы (сфинксы с головами баранов) пересекают один из процессных путей. Несколько дворов, обелисков и пилонов, вырезанных иероглифами, являются частью этого храма. Несколько храмов являются частью этого комплекса, в том числе посвященные Атону. Эхнатон построил его в течение первых пяти лет своего правления, прежде чем он перенес столицу в Амарну.

Символы бога Амон

Египетское произведение искусства ассоциирует несколько символов с Амоном:

- Баран (криосфинкс: сфинкс с головой барана);

- Гусь;

- Иногда фрески Амона показывают его как обезьяну или льва.

Его изображения

- Изображения и статуи Амона обычно показывают его как человека с синей или черной кожей.

- Он носит головной убор с двумя перьями, а перья имеют чередующиеся цвета: красный и зеленый или красный и синий.

- Амон носит несколько ювелирных украшений, включая широкий воротник или ожерелье и браслеты.

- Его одежда — или килт, или туника с украшенными лямками.

- Амон держит анх в правой руке и скипетр в левой руке, а иногда бычий хвост свисает с его туники.

- Амон также изображен с различными головами животных. Иногда у него голова ястреба с солнечным диском, окруженным змеем на вершине. Другие изображения показывают Амона с головой барана.

Важные факты о боге Амон

Амон Ра был богом-творцом, которому поклонялись через Египет.

Фараоны были «сыном Амона».

Его культ получил достаточно власти и богатства, чтобы угрожать фараону.

Женщины, которые были «женой бога Амона», занимали важные места в культе.

Некоторые фараоны использовали Амона, чтобы узаконить свое правление.

Фивы были центром его поклонения.

Некоторые из величайших храмов Амона были в Фивах.

Источники

- https://vneklas-chas.ru/amon-tsar-egipetskih-bogov/

- https://perstni.com/magazine/history/bog-solntsa-u-egiptyan.html

Скажите, хотели бы вы побывать на каком-либо празднике в Древнем Египте? Я думаю, многие утвердительно ответят на этот вопрос, а потому я приглашаю вас на виртуальную экскурсию, в ходе которой мы сможем познакомиться с традициями Опета. Этот праздник был одним из самых значимых в древнеегипетском календаре.

Ежегодно жители долины Нила собирались на церемонию бракосочетания богов Амона и Мут. Поскольку культ Амона был распространён на большей территории Египта, то и праздник Опет можно по праву назвать всенародным. В этот день ладьи с изваяниями богов, да и просто лодки граждан государства выходили как на реку, так и в каналы, предназначенные для орошения, а также на затопленные поля. Чем же интересен был праздник Опет? Что он значил для древних египтян?

Подготовка к Опету

Весёлый праздник бога Амона, Опет, был одним из самых любимых у жителей Древнего Египта. Он приходился на второй и третий месяцы разлива Нила. В ту пору, как я уже заметила, водой были затоплены даже поля, а плотины напоминали каналы, но не ограничительные сооружения.

В это время на воду спускали всё, что только могло плыть – от кораблей до самодельных плотов и ладей. Кстати, надо отдать должное египтянам, они хорошо ладили с водой и могли на своих речных транспортных средствах пересекать значительные расстояния.

Храм в Карнаке

Центром торжества, конечно же, становился главный храм Амона, расположенный на территории современного Карнака. Накануне праздника перед входом в храм разворачивали свои палатки уличные торговцы. Они предлагали участникам церемонии и зрителям отведать сладостей или ароматных фруктов.

Наиболее ответственной и сложной была работа жрецов. Им следовало приготовить к моменту начала священной церемонии ладью трёх главных богов праздника – Амона, Мут и Хонсу. На этих ладьях изваяния божеств путешествовали по Нилу.

Самым большим транспортным средством была ладья Амона. Её главными отличительными знаками были две бараньи головы. Ладью Мут венчали две женские головы (есть утверждения, что они были созданы из золота или, по крайней мере, позолочены). Головными уборами этих украшений служили «короны» в виде коршунов. К слову, имя Мут в переводе с древнеегипетского переводится как «коршун». Ладья их сына Хонсу была украшена головами соколов.

Храмовые служащие и носильщики переносили эти огромные сооружения во двор храма. Даже этот, казалось бы, обыденный момент приравнивался к части священной церемонии. Перед носильщиками шагали музыканты с тамбуринами. Они возвещали, что совсем скоро боги увидят солнце. Впрочем, у исследователей есть версия, что из храма выносили лишь ритуальный вариант ладей богов. На самом же деле это были поистине огромные и драгоценные конструкции. Историк и писатель Монтэ Пьер в своей книге «Египет Рамсесов» пишет:

“У набережной стояла целая флотилия. Настоящие ладьи Амона, его супруги и Хонсу не имели ничего общего с переносными моделями, только что извлеченными из храмовых тайников. Это целые плавучие храмы длиной от ста двадцати до ста тридцати локтей, то есть гораздо крупнее большинства нильских судов, от которых к тому же отличались неслыханной роскошью. Они были построены из настоящей пихты и вполне годились для плавания, несмотря на огромный груз золота, серебра, меди, бирюзы и лазурита. Одного золота приходилось на судно четыре с половиной тонны!”

Путь к Луксору

Чтобы вывести столь громоздкие сооружения на воды Нила, требовались усилия целого войска. Это был самый трудный момент церемонии. Однако когда ладьи спускались на большую воду, начиналось настоящее празднество. Народ ликовал, встречая своих богов. Три священных ладью направлялись по Нилу, чтобы жители всех окрестных селений могли увидеть главных виновников торжества. Амону, Мут и Хонсу молились и благодарили за помощь. Кроме того, эту небольшую флотилию сопровождало множество судов. Египтяне, имевшие какой-либо речной транспорт, отправлялись вслед за священными ладьями, сопровождая богов во время их путешествия.

Ритуальное путешествие богов в праздник Опет имело конкретную цель: Амон из Карнака должен был достигнуть Луксора, чтобы провести несколько дней в другом храме. Это был важнейший момент обряда. Согласно преданиям, в Луксоре встречались Амон-Ра и Амон из Карнака.