НАРОДЫ СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА

Кавказ — удивительный

край, с глубокой древности населенный

народами, которые говорили на разных

языках, отличались друг от друга многими

особенностями культуры и быта. Проходили

век за веком, и здесь сложился разноязыкий,

но единый кавказский мир. И это

неудивительно: горы Кавказа, вставая

неодолимой преградой на пути завоевателей,

никогда не прерывали общения живущих

здесь народов.

Обычаи и праздники народов Дагестана

«Дагестан»

переводится как «страна гор». Но Дагестан

еще и «гора языков»: одних лишь коренных,

веками живущих здесь народов насчитывается

около тридцати. Кумыки и ногайцы говорят

на языках тюркской группы. Языки, на

которых говорят аварцы и четырнадцать

родственных им небольших народов (это

андийцы, ботлихцы, годоберинцы, чамалалы,

е багулалы, тиндалы, каратинцы, ахвахцы,

цезы, хваршины, гунзебцы, бежтины,

гинухцы, арчинцы), а также лакцы, даргинцы,

кай-таги и кубачинцы, табасаранцы, агулы,

рутулы, цахуры, лезгины, относятся к

нахско-дагестанской языковой семье.

Язык татов — иранской группы, он близок

к персидскому. Дагестанские народы —

мусульмане.

Праздник весны — 22 марта

У всех дагестанских

народов есть праздник весны. У одних

народов он называется «новруз» — «новый

день», у других — «Алый праздник»,

«Красный день». Этот праздник обязательно

сопровождался зажиганием всевозможных

огней: костры разжигали в горах, на

крышах домов, во дворах. Мальчишки

скатывали с гор горящие обручи. Считалось,

что, перепрыгнув в первый день весны

через костер, больной освободится от

всех недугов, а у здорового осуществятся

все желания. Если костры разжигали на

крышах, то тут же устраивали веселые

танцы, бросали в дымоходные трубы орехи.

Когда костер угасал, пепел рассыпали

по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме

было много добра».

В некоторых селах

юноши в этот день выкапывали с корнем

молодое деревце, украшали его зеленью

и лентами, а на верхней ветке укрепляли

чучело удода. С этим деревом ходили по

дворам, пели песни, поздравляли людей

с наступлением весны.

Особенно радовались

этому дню дети, они устраивали веселые

игры.

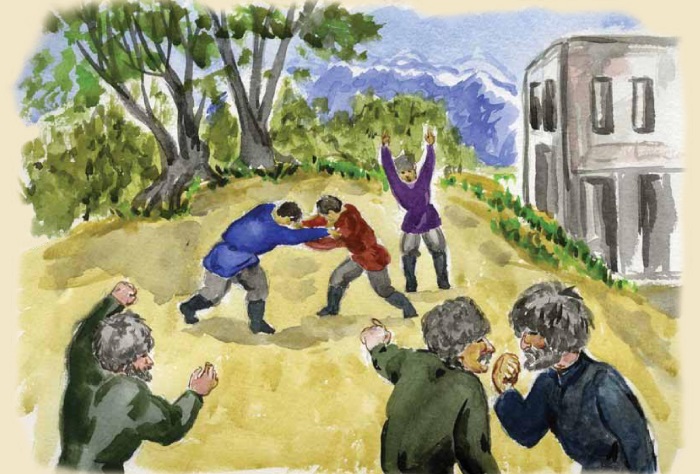

Традиции годекана

В каждом дагестанском

селе есть годекан — излюбленное место,

где ежедневно собираются мужчины. Со

стороны может показаться, что люди

приходят туда от нечего делать. Но это

далеко не так. Годекан — своего рода

клуб, трибуна, своеобразная школа, и

каждый мужчина считал своим долгом его

посетить. Здесь обсуждались все сельские

новости и дела. Человек, впервые попавший

в село, обязательно шел на годекан. На

годекане крутились и мальчишки, постепенно

усваивая нормы поведения в обществе.

Старшие могли дать им любое поручение,

и выполнять его надо было расторопно и

беспрекословно. Женщинам и девочкам

приходить сюда не полагалось. Нередко

у годекана устраивали игры и спортивные

состязания для детей, учили их борьбе

и бросанию камней. Посещая годекан,

младшие учились уважать старших и чтить

традиции предков.

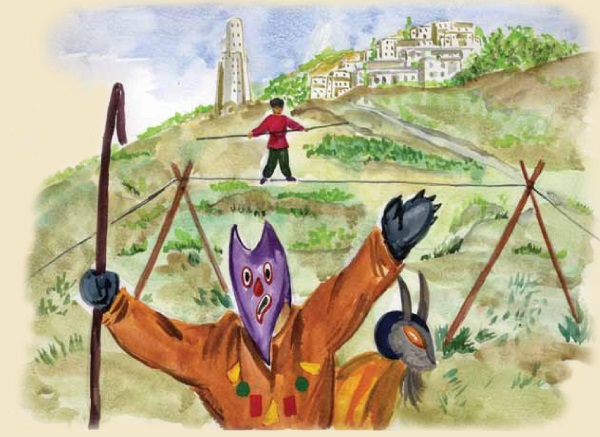

Праздник цветов

В начале лета,

когда горы покрывались молодой зеленью,

к празднику цветов начинало готовиться

все село: приводили в порядок музыкальные

инструменты, готовили нарядную одежду

и еду для уходящих в горы, делали факелы.

Молодежь отправлялась в горы ночью,

так, чтобы к восходу солнца прийти на

цветущий луг. Путь освещали факельщики.

Всю дорогу пели, танцевали, веселились.

Руководил праздником выборный «шах» —

наиболее предприимчивый и веселый

мужчина.

В горах молодежь

устраивала веселые игры, танцы, состязания

в беге, прыжках, лазании по горам. Собирали

на лугах цветы, плели венки, составляли

букеты. Занимались также поисками

съедобной зелени — крапивы, щавеля,

черемши, которую использовали как

начинку для пирогов. Домой возвращались

к вечеру, отдавали встречавшим их

старикам принесенные с гор цветы, и

вновь начинались танцы на сельской

площади. Прежде поход в горы за цветами

был одним из самых ярких впечатлений

для молодежи за весь год — в остальное

время юноши могли видеться с девушками

только на некоторых полевых работах, а

совместные развлечения и вовсе не

допускались.

Соседние файлы в папке народы мира

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Республика Дагестан – это огромная общность различных коренных народностей, самым многочисленным из которых являются аварцы. Этот народ во многом сформировал национальную самобытность региона, оказав серьезное влияние на его культуру. История и судьба аварского народа нераздельно связана с историей Страны гор.

Краткая история происхождения аварцев

Иногда можно услышать вопрос: «А что за нация такая – аварец?» По одной из версий представители этноса являются потомками аваров и самоназвание нации произошло от имени «Авар» – великого правителя государства Сарир. Однако, по мнению других этнографов, так называли жителей Хунзахского плато, где располагалось Аварское ханство.

Сегодня представителей этого кавказского народа можно встретить в любом регионе нашей страны. Связано это с тем, что аварцы являются самым большим по численности этносом, проживающим на территории современного Дагестана.

Численность аварцев только на территории РД составляет около 100 тысяч человек. На самом деле их гораздо больше, поскольку аварцы проживают не только в городах центральной России, но и за рубежом – в Азербайджане, Грузии. Можно встретить аварцев во многих других бывших республиках СССР, и даже в Турции. Но, конечно, централизованно они проживают в Дагестане, составляя около трети всего населения региона.

По утверждениям отдельных летописей (например, грузинской «Картлис цховреба») некогда аварцам принадлежали огромные земли, начиная от Волги и Каспийского моря, и заканчивая долинами Терека. Так это или нет, сегодня сказать трудно. Историки до сих пор спорят о происхождении аварцев. Как отметили выше, большинство исследователей относит их к потомкам аваров, воинственного народа, который пришел территорию Кавказа еще в V-VI веках.

Часть их ушла дальше, в Европу, а некоторые племена осели здесь и постепенно ассимилировались с теми народностями, которые населяли эти земли исстари. Этнически близки к аварцам народы андо-цезские, что говорит о взаимопроникновении языков и культур.

Ученые, опираясь на данные исследований, находят некоторую связь между евразийскими аварами и теми аварцами, которые проживают сегодня на Кавказе. Определенно утверждать ничего нельзя, поскольку в этом регионе традиционно наблюдается смешение этносов, а сам аварский народ генетически изучен довольно слабо. Однако можно сказать, что непосредственно их история началась с периода создания государства Сарир, которое с VI по XI века существовало в горной части Дагестана.

Государство Сарир было сильным и большим, оно граничило с грузинскими княжествами, с Хазарией и Аланией. Древние аварцы были достаточно воинственным народом. Основными политическими и территориальными противниками их были хазары. Нередко они сходились с многочисленными армиями в тяжелых боях.

В VIII—IX веках Сарир находился под властью арабов, затем вновь обрел независимость. После чего аварцы участвовали в войнах против Дербента и Ширвана – небольших региональных государственных образований. В Х веке это было очень могущественное государство и даже диктовало свои условия соседям. Во многом способствовали этому успеху и хорошие отношения с Аланией.

Распад целостности произошел в конце XI века. Это произошло из-за внутренних противоречий, прежде всего, на религиозной почве. Жители Сарира в большинстве своем были христианами, однако хазарский иудаизм, арабский ислам и язычество малых народностей привели к сильным разногласиям и ослаблению страны. В результате западная территория откололась от Сарира, а само государство распалось на независимые территории, в том числе, Аварское ханство.

В XIII веке аварцы были вынуждены противостоять войскам монголов, которые собирались завоевать горные части Дагестана. После чего между Аварским государством и Золотой Ордой был заключен союз данничества. По всей видимости, эти периоды (взаимоотношения сначала с арабами, затем с монголами) также оказали влияние не только на менталитет, но во многом и на их внешность.

Стоит рассмотреть фото аварцев, чтобы увидеть определенные ближневосточные черты в лицах, а в некоторых случаях – отдаленные азиатские. К тому же, становлению внешности и характера аварцев во многом способствовал и другой период: в XVIII веке Авария попала под власть персов.

Стоит отметить, что они не собирались принимать новых правителей и оказывали отчаянное сопротивление иранцам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, Персия так и не смогла полностью сломить независимость этого народа, вследствие чего иранский полководец Надир-шах лишь ослабил собственное военное могущество и достиг в определенной мере снижения влияния на другие народы самой Персии.

Что же касается иранских войск, то, как утверждают документы того времени и современные историки, не все персы ушли с Кавказа – многие из них остались здесь и пополнили население Дагестана и Чечни.

Конец 18–начало 19 столетий стали поворотным этапом в истории народа, поскольку на Кавказ пришла Россия. На тот момент Аварское государство уже устало от постоянных притязаний на свою независимость со стороны персов и турок. Сначала Петербург допускал те же ошибки, что и другие стороны, желавшие распространить на эти территории зону своего внимания.

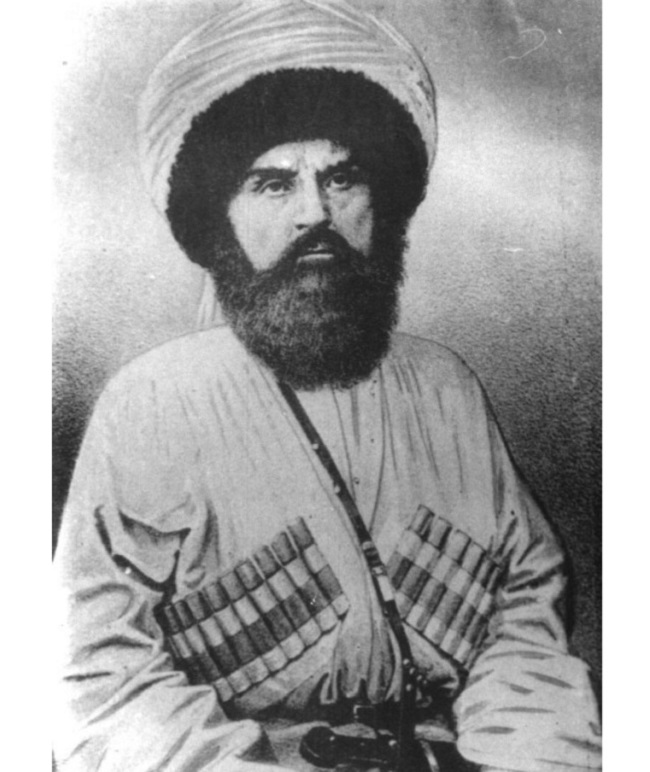

Первые годы русской экспансии были во многом схожи с персидской, что вызывало неприятие новых властей со стороны горцев. В итоге это привело к Кавказской войне. На защиту интересов своего народа встал имам Шамиль, а самым известным и запомнившимся сражением стала битва при Ахульго. К сожалению, большая часть аварского населения в битве была перебита царскими войсками.

Русское руководство сделало правильные выводы: сменила тактику и начала делать все, чтобы ее покровительство стало привлекающим фактором для жителей региона. В результате эта тактика себя оправдала. Аварская элита поняла, что Петербург, оставляя ей определенную свободу действий, предлагает защиту всей территории от вторжений и разорения со стороны Ирана и Турции. К началу 19 века большая часть Дагестана официально вошла в состав Российской империи.

При этом некоторая часть населения все же не приняли новые порядки и стремились уехать. О том, сколько аварцев покинули родные края и перебрались на жительство поближе к Стамбулу, сказать довольно сложно. Однако на сегодняшний день на территории Турции проживают около 55 000 аварцев.

Традиции, обычаи и быт народа

Многовековая история, а также свободолюбивый нрав аварцев позволили им сохранить собственные обычаи и традиции. Во многом они сходны с традициями других кавказских народов. Но есть и некоторые, присущие только им черты, касающиеся, в первую очередь, этики поведения.

Уважительное обращение к старшим – это основная этическая традиция аварцев. Более того, старейшины до сих пор играют главенствующую роль на народных сходах при принятии какого-либо решения. Чем авторитетнее старейшина, тем больше возможностей у него сделать свой голос решающим.

Кроме того, к числу обычаев относится и строгое соблюдение этикета при общении. Например, если мужчины-аварцы разговаривают между собой, они соблюдают определенные условия возрастного ценза. Младший, поздоровавшись со старшим, обязан отступить на два шага и соблюдать эту дистанцию на протяжении всей беседы. Если же с мужчиной общается женщина, то это расстояние становится еще больше и достигает метров двух.

Аварские традиции во всем, что касается общения, достаточно целомудренны, а сами представители этноса являются обходительными. Вместе с тем, народные традиции не обходят стороной проведение разнообразных праздников – здесь уже упомянутая целомудренность и вежливость подчеркивается яркостью костюмов и праздничных обрядов.

Стоит побывать на свадьбе аварцев, чтобы убедиться – это одно из самых красочных зрелищ. Здесь по традиции собираются жители всего селения. В течение первого дня веселье проходит в доме у кого-нибудь из друзей жениха, причем стол должны организовывать гости. Лишь на второй день свадьба проходит в доме, где проживает жених, а к вечеру сюда привозят и укутанную свадебным покрывалом невесту. На третий день дарят подарки и едят традиционные блюда, в число которых входит и обязательная каша.

Между прочим, у аварцев существует свадебный обычай похищения, только крадут здесь не невесту, а жениха. Это осуществляют подружки новобрачной, поэтому друзья жениха должны зорко следить за тем, чтобы он не был похищен.

Как и прочие дагестанцы, аварцы до сих пор придерживаются обычая кровной мести. Конечно, сегодня эта традиция уходит в прошлое, однако в далеких горных селах она может практиковаться и поныне. В старину кровная месть захватывала целые роды, а причиной могло служить похищение, убийство, а также осквернение родовых святынь.

Вместе с тем, аварцы – народ гостеприимный. Гость здесь всегда является главным человеком в доме, и они всегда готовы к приходу даже нежданных гостей, оставляя им еду на обеде или ужине.

Общие кавказские традиции проявляются также в национальной одежде. Самой распространенной верхней мужской одеждой является бешмет, в зимнее время он утеплялся подкладкой. Под бешмет надевается рубаха, головным убором служит большая папаха. Что же касается женских костюмов, то они довольно разнообразны.

Аварские женщины носят одежду, украшенную местными этническими элементами – по украшениям, расцветке платка, узорам можно угадать, из какого селения женщина родом. При этом замужние и пожилые женщины предпочитают одежду приглушенных оттенков, а вот девушкам позволительно наряжаться более ярко.

Культура доминирующей нации Дагестана

Аварцы, как и другие дагестанские народы, внесли большой вклад в культуру Кавказа и России. Прежде всего, это народное творчество. Выступления национальных коллективов всегда пользуются большим успехом у зрителей. Очень поэтичны и напевны песни аварцев. Здесь одинаково широко используются и богатые возможности языка, и национальный музыкальный колорит. Поэтому послушать, как они поют, всегда собирается немало слушателей.

Не менее колоритны и национальные праздники. Каждое такое празднество становится ярчайшим зрелищем. Здесь и песни, и танцы, и яркие костюмы – все сливается воедино. Стоит упомянуть, что аварцы, как и другие местные народы, умеют веселить и себя, и других. Они довольно остры на язык и хорошо знают особенности своего менталитета. Поэтому, как утверждают знатоки, анекдоты про аварцев сочиняют сами представителями этого народа.

Ярким, напевным и полным поэтичных оборотов является их язык, который относится к нахско-дагестанской группе языков Северного Кавказа. При этом в нем присутствует множество местных диалектов. Во многом это явление отражает особенности аварской истории, когда возникали вольные общества горцев.

Тем не менее, хоть они и проживают в разных частях земли, всегда могут понять друг друга. Существуют и общие языковые и культурные традиции, идентичные для всей Аварии. Например, многих интересует, почему аварцы с особым пиететом относятся к волкам. Все потому, что у них волк считается символом смелости и благородства. Поэтому образ волка многократно воспевается и в народном фольклоре, и в литературе.

Большой вклад в культуру России внесли известные аварцы-литераторы. В их числе, конечно, Расул Гамзатов – один из самых знаменитых поэтов Дагестана. Именно он создал своеобразный гимн, сочинив стихотворение «Песня аварцев». С тех пор это произведение стало неофициальным гимном народа. Славу аварцам принесла также поэтесса Фазу Алиева.

Известны и достижения спортсменов – прежде всего, Джамала Ажигирея, мастера спорта по у-шу, 12-кратного чемпиона Европы, а также Хабиба Нурмагомедова, профессионала по боям без правил UFC (является чемпионом мира).

Сегодня национальность аварец говорит о многом. Это гордый и независимый народ, который на протяжении многих веков своего развития не раз доказывал, что умеет бороться за собственную свободу. Несмотря на то, что некогда они считались воинственными, у аварцев развито скотоводство и земледелие, различные ремесла. На многих национальных фестивалях создаются экспозиции традиционных ковров, шкатулок, посуды, украшений.

Обычаи, обряды, досуг

Обычаи, обряды, досуг

В горах дагестанских джигиты, бывало,

Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,

дарили друг другу клинки и кинжалы,

И лучшие бурки, и лучших коней.

Расул Гамзатов

В каждый сезон года аварцы выполняли различные хозяйственные работы. Многие из них сопровождались обрядами и обычаями, некоторые – праздниками.

Например, праздник наступления Весны. В этот день люди выражали радость по поводу наступления новой жизни и выполняли магические обряды, чтобы «помочь» природе в пробуждении. Женщины пекли детям обрядовые хлебцы «ханждал ясикIо» в виде человечков или животных: ягнят, лошадей, петушков. Мальчишки накануне первого дня весны лепили из глины небольшие пиалки-конусы, втыкали в них сухие сучки или камышовые стебли, а ночью поджигали сухие стебли и с помощью пращи (большая рогатка) пускали конусы в воздух. Иногда вместо конусов использовали камешки с отверстиями, куда вкладывали смолу, зажигали ее и также пускали в небо. Десятки зажженных «стрел» устремлялись в ночную темноту под радостные крики детворы и восхищенные взгляды взрослых. Помните, как в фильме «Троя»? А еще разводили огромный костер, вокруг которого кружила молодежь. К костру приносили собранные на виноградниках сухие листья: часть сжигали, а часть рассыпали по земле, чтобы был урожай.

Наиболее значительным и распространенным был весенний праздник первой борозды – «Оцбай».

В каждом селении проводили оцбай в зависимости от погоды. Об этом по решению старейшин объявлял мангуш (глашатай). До проведения праздника пахать было запрещено.

В этот день на улицах толпился народ, джигиты гарцевали на скакунах, которых готовили целый год для скачек, дети носились в радостном возбуждении. Старики и женщины поднимались на крыши смотреть на игры.

Мулла надевал шубу навыворот, мехом наружу (чтобы урожая было столько, сколько ворсинок на шубе), и запрягал быков в плуг («пуруц»).

На рога быков нанизывали круглые хлеба гор, похожие на большие бублики. Мулла рассыпал на землю семена разного сорта и проводил плугом борозду. Жители брали горсти земли и бросали в муллу, говоря: «Дай, Бог, пшеницу, как сыплется земля».

Затем один из уважаемых людей, взяв в руки бублик, отходил с ним на несколько сот метров. Мулла и кади становились рядом и по команде «Раз! Два! Три!» бежали наперегонки, чтобы завладеть хлебцом. Веселое зрелище – бег стариков!

Младший нарочно отставал, чтобы приз достался старшему. Победитель разламывал гор и раздавал ребятишкам.

Потом бежали наперегонки мальчики, чтобы получить другой бублик. А после них и взрослые. Всем было весело!

Наконец, начинались скачки. На лошадей для легкости сажали мальчиков.

На шею лошади, одержавшей победу, мулла надевал последний бублик. Мужчины снимали с себя кинжалы и вешали на юного всадника, а женщины повязывали на шею лошади платки. Правда, все это доставалось хозяину коня. Но он дарил мальчику серебряный кинжал и одежду и обсыпал мальчика конфетами и орехами. А другие детишки их ловили.

Главными в этот день были состязания в метании камней, поднятии тяжестей, борьба. На них выяснялось, кто из богатырей самый быстрый, сильный и меткий. Все эти качества были необходимы в прежние суровые времена.

В больших котлах варили мясо на всех сельчан. Веселье завершалось обильным угощением. После можно было начинать сев. Сейчас этот праздник во многих аварских селах возобновили.

Специальные обряды сложились в горах и в связи с получением приплода. Во всех горских обществах было принято отмечать появление первого ягненка и теленка.

Ахвахцы, например, резали одного барана и раздавали мясо соседям.

Своеобразным праздником становилась стрижка овец весной и осенью. У кого было большое стадо, устраивали гвай. Готовили угощение, а в качестве платы за труд каждый помогающий получал шерсть, снятую с одного барана.

Наиболее проворные стригуны могли за день состричь до пятидесяти овец. А ведь это труд не из легких!

Самой популярной формой проведения досуга было и остается посещение мужчинами годекана. Это своего рода общественно-информационный центр любого села.

Здесь мужчины обсуждали дела сельской общины, принимали совместные решения. Одни просили совета, другие делились своими впечатлениями об увиденном, третьи рассказывали об обычаях и образе жизни других народов.

На годекане юноши получали уроки нравственного, трудового, физического воспитания, старшие передавали им народные знания, рассказывали о традициях, обычаях и призывали соблюдать их.

Мальчишек на годекан, где беседовали между собой старшие, не пускали. Устроившись на большом камне, детвора смотрела издали на их беседы и готова была по первому зову побежать с каким-нибудь поручением. Были, как говорят сейчас, на подхвате.

Играли в игры, развивающие внимание и логику: «тIама», «чIимих», для которых нужны расчерченная доска и разноцветные фишки-камешки. Выигрывал тот, кто снимал с доски все камешки противника, сохранив свои, или занимал исходную позицию раньше противника. В общем, современные шашки или нарды.

Играть в них умели почти все мужчины. Особенно любили эти игры старики.

Одной из форм досуга были сборы молодых мужчин – «гьоркьо рукъ» («общий дом»). Они объединялись в зимнее время на один-полтора месяца, снимали дом и переселялись туда. Продукты и напитки приносили вскладчину.

Устраивали состязания по спортивным играм, острословию, по знанию обычаев и традиций.

Женщинам посещение «гьоркьо рукъ» было запрещено.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

X Досуг

X

Досуг

Жизнь средневекового человека была заполнена не только войнами, молитвами и работой. Праздники, игры, состязания и карнавалы, хотя и сопровождались иногда различного рода эксцессами и оргиями, прерывали монотонность трудовых будней. Охота, жюте,[33] турниры,

Народный календарь, календарные обычаи и обряды

Народный календарь, календарные обычаи и обряды

Ведение хозяйства (земледелие и скотоводство) побуждало людей к наблюдению за небесными телами, за изменениями в природе.У лезгин имели свои названия восход (рагь экъечIун, экуьн ярар), зенит (нисин вахт), закат (рагьхъфин,

§ 1. Досуг

§ 1. Досуг

Внерабочее время всегда ассоциируется со сферой приватности, с элементами свободы и неподконтрольности. Но нормализующее вмешательство власти прослеживается и здесь. Ведь объем, структура и содержание досуга являются показателями культурных ориентиров

Религия, обряды и обычаи восточных славян

Религия, обряды и обычаи восточных славян

Религия язычников-славян

Современный украинский историк Я. Е. Боровский так писал об обрядах и обычаях славян-язычников в книге «Мифологический мир древних киевлян»: «С древнейших времен, еще задолго до принятия христианства,

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

Кажется, нет в мире ни одного более торжественного пиршества, которое можно сравнить со свадебным обрядом, началом и совершением брака, началом и венцом любви, о котором молодые головы поэтизируют за несколько лет прежде, избирая в своей

Культура и досуг

Культура и досуг

Тот факт, что атмосфера межвоенного времени была, несмотря ни на что, проникнута оптимизмом, объясняется всеобщей эйфорией от достижений в области техники. Мосты, автомобили, скорые поезда — все это имело не только практическое значение, но и являлось

VIII Досуг

VIII

Досуг

Как мы не раз уже говорили на этих страницах, обитая посреди суровой природы, исландцы любили не только развлечения на открытом воздухе, но и различные виды интеллектуальных

досуг

досуг

За некоторым исключением, связанным с поздне- сасанидской эпохой, иранские источники очень сдержанно сообщают о приятном времяпрепровождении царей и знати (об обычных людях вообще никогда ничего не сообщается), но греков нередко интересовали особенности частной

досуг

досуг

У галлов нет никакого понятия о досуге или о чем-то вроде права на отдых. Тем не менее они не объявляют бойкота мирским удовольствиям. Но до римского завоевания последние остаются жестко привязанными к социальному положению. Поэтому если у нас и есть какое-то

досуг

досуг

Некое идеальное состояние для грека определяется словом схоле, обозначающим одновременно досуг и отдых. Данное понятие для греков, как и для нас, означает не полное безделье, но нечто противоположное: подразумевается, что любое дело может быть сочтено важным,

Древние обычаи и обряды

Древние обычаи и обряды

Одежда, мода. Как узнать, что носили люди сотни тысяч лет назад? Ведь за это время не сохранится не только одежда, но и само тело. В 1964 году на стоянке Сунгирь (около Владимира) был найден скелет человека, похороненного более 20 тысяч лет назад. Редкая

Досуг и нравственность

Досуг и нравственность

Понятия о нравственности тогда были совершенно иными, чем сегодня. Люди стремились избегать осуждения своих поступков со стороны соседей из своей квартиры или своего двора. По сути это могло означать и осуждение общества.Дж. Стейнбек обратил

Глава III. ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ

Глава III.

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ

На протяжении многих веков зороастрийцы сохраняли свои культы, обычаи и обряды. В условиях постоянных преследований они жили замкнутой общиной, высшая духовная прослойка строго следила за правильностью исполнения всех обрядов.

Раздел ХIХ Народные представления, обычаи, обряды, ритуалы, действа дохристианского времени, а также во времена двоеверья и христианства; праздники христианских святых в народном сознании

Раздел ХIХ

Народные представления, обычаи, обряды, ритуалы, действа дохристианского времени, а также во времена двоеверья и христианства; праздники христианских святых в народном сознании

Каждое действие, каждое народное произведение, как колядки, щедривки, пожелания,