НАРОДЫ СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА

Кавказ — удивительный

край, с глубокой древности населенный

народами, которые говорили на разных

языках, отличались друг от друга многими

особенностями культуры и быта. Проходили

век за веком, и здесь сложился разноязыкий,

но единый кавказский мир. И это

неудивительно: горы Кавказа, вставая

неодолимой преградой на пути завоевателей,

никогда не прерывали общения живущих

здесь народов.

Обычаи и праздники народов Дагестана

«Дагестан»

переводится как «страна гор». Но Дагестан

еще и «гора языков»: одних лишь коренных,

веками живущих здесь народов насчитывается

около тридцати. Кумыки и ногайцы говорят

на языках тюркской группы. Языки, на

которых говорят аварцы и четырнадцать

родственных им небольших народов (это

андийцы, ботлихцы, годоберинцы, чамалалы,

е багулалы, тиндалы, каратинцы, ахвахцы,

цезы, хваршины, гунзебцы, бежтины,

гинухцы, арчинцы), а также лакцы, даргинцы,

кай-таги и кубачинцы, табасаранцы, агулы,

рутулы, цахуры, лезгины, относятся к

нахско-дагестанской языковой семье.

Язык татов — иранской группы, он близок

к персидскому. Дагестанские народы —

мусульмане.

Праздник весны — 22 марта

У всех дагестанских

народов есть праздник весны. У одних

народов он называется «новруз» — «новый

день», у других — «Алый праздник»,

«Красный день». Этот праздник обязательно

сопровождался зажиганием всевозможных

огней: костры разжигали в горах, на

крышах домов, во дворах. Мальчишки

скатывали с гор горящие обручи. Считалось,

что, перепрыгнув в первый день весны

через костер, больной освободится от

всех недугов, а у здорового осуществятся

все желания. Если костры разжигали на

крышах, то тут же устраивали веселые

танцы, бросали в дымоходные трубы орехи.

Когда костер угасал, пепел рассыпали

по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме

было много добра».

В некоторых селах

юноши в этот день выкапывали с корнем

молодое деревце, украшали его зеленью

и лентами, а на верхней ветке укрепляли

чучело удода. С этим деревом ходили по

дворам, пели песни, поздравляли людей

с наступлением весны.

Особенно радовались

этому дню дети, они устраивали веселые

игры.

Традиции годекана

В каждом дагестанском

селе есть годекан — излюбленное место,

где ежедневно собираются мужчины. Со

стороны может показаться, что люди

приходят туда от нечего делать. Но это

далеко не так. Годекан — своего рода

клуб, трибуна, своеобразная школа, и

каждый мужчина считал своим долгом его

посетить. Здесь обсуждались все сельские

новости и дела. Человек, впервые попавший

в село, обязательно шел на годекан. На

годекане крутились и мальчишки, постепенно

усваивая нормы поведения в обществе.

Старшие могли дать им любое поручение,

и выполнять его надо было расторопно и

беспрекословно. Женщинам и девочкам

приходить сюда не полагалось. Нередко

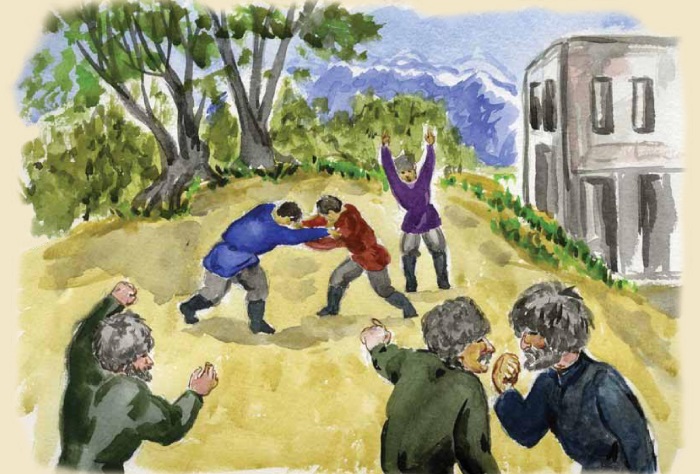

у годекана устраивали игры и спортивные

состязания для детей, учили их борьбе

и бросанию камней. Посещая годекан,

младшие учились уважать старших и чтить

традиции предков.

Праздник цветов

В начале лета,

когда горы покрывались молодой зеленью,

к празднику цветов начинало готовиться

все село: приводили в порядок музыкальные

инструменты, готовили нарядную одежду

и еду для уходящих в горы, делали факелы.

Молодежь отправлялась в горы ночью,

так, чтобы к восходу солнца прийти на

цветущий луг. Путь освещали факельщики.

Всю дорогу пели, танцевали, веселились.

Руководил праздником выборный «шах» —

наиболее предприимчивый и веселый

мужчина.

В горах молодежь

устраивала веселые игры, танцы, состязания

в беге, прыжках, лазании по горам. Собирали

на лугах цветы, плели венки, составляли

букеты. Занимались также поисками

съедобной зелени — крапивы, щавеля,

черемши, которую использовали как

начинку для пирогов. Домой возвращались

к вечеру, отдавали встречавшим их

старикам принесенные с гор цветы, и

вновь начинались танцы на сельской

площади. Прежде поход в горы за цветами

был одним из самых ярких впечатлений

для молодежи за весь год — в остальное

время юноши могли видеться с девушками

только на некоторых полевых работах, а

совместные развлечения и вовсе не

допускались.

Соседние файлы в папке народы мира

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Обычаи, обряды, досуг

Обычаи, обряды, досуг

В горах дагестанских джигиты, бывало,

Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,

дарили друг другу клинки и кинжалы,

И лучшие бурки, и лучших коней.

Расул Гамзатов

В каждый сезон года аварцы выполняли различные хозяйственные работы. Многие из них сопровождались обрядами и обычаями, некоторые – праздниками.

Например, праздник наступления Весны. В этот день люди выражали радость по поводу наступления новой жизни и выполняли магические обряды, чтобы «помочь» природе в пробуждении. Женщины пекли детям обрядовые хлебцы «ханждал ясикIо» в виде человечков или животных: ягнят, лошадей, петушков. Мальчишки накануне первого дня весны лепили из глины небольшие пиалки-конусы, втыкали в них сухие сучки или камышовые стебли, а ночью поджигали сухие стебли и с помощью пращи (большая рогатка) пускали конусы в воздух. Иногда вместо конусов использовали камешки с отверстиями, куда вкладывали смолу, зажигали ее и также пускали в небо. Десятки зажженных «стрел» устремлялись в ночную темноту под радостные крики детворы и восхищенные взгляды взрослых. Помните, как в фильме «Троя»? А еще разводили огромный костер, вокруг которого кружила молодежь. К костру приносили собранные на виноградниках сухие листья: часть сжигали, а часть рассыпали по земле, чтобы был урожай.

Наиболее значительным и распространенным был весенний праздник первой борозды – «Оцбай».

В каждом селении проводили оцбай в зависимости от погоды. Об этом по решению старейшин объявлял мангуш (глашатай). До проведения праздника пахать было запрещено.

В этот день на улицах толпился народ, джигиты гарцевали на скакунах, которых готовили целый год для скачек, дети носились в радостном возбуждении. Старики и женщины поднимались на крыши смотреть на игры.

Мулла надевал шубу навыворот, мехом наружу (чтобы урожая было столько, сколько ворсинок на шубе), и запрягал быков в плуг («пуруц»).

На рога быков нанизывали круглые хлеба гор, похожие на большие бублики. Мулла рассыпал на землю семена разного сорта и проводил плугом борозду. Жители брали горсти земли и бросали в муллу, говоря: «Дай, Бог, пшеницу, как сыплется земля».

Затем один из уважаемых людей, взяв в руки бублик, отходил с ним на несколько сот метров. Мулла и кади становились рядом и по команде «Раз! Два! Три!» бежали наперегонки, чтобы завладеть хлебцом. Веселое зрелище – бег стариков!

Младший нарочно отставал, чтобы приз достался старшему. Победитель разламывал гор и раздавал ребятишкам.

Потом бежали наперегонки мальчики, чтобы получить другой бублик. А после них и взрослые. Всем было весело!

Наконец, начинались скачки. На лошадей для легкости сажали мальчиков.

На шею лошади, одержавшей победу, мулла надевал последний бублик. Мужчины снимали с себя кинжалы и вешали на юного всадника, а женщины повязывали на шею лошади платки. Правда, все это доставалось хозяину коня. Но он дарил мальчику серебряный кинжал и одежду и обсыпал мальчика конфетами и орехами. А другие детишки их ловили.

Главными в этот день были состязания в метании камней, поднятии тяжестей, борьба. На них выяснялось, кто из богатырей самый быстрый, сильный и меткий. Все эти качества были необходимы в прежние суровые времена.

В больших котлах варили мясо на всех сельчан. Веселье завершалось обильным угощением. После можно было начинать сев. Сейчас этот праздник во многих аварских селах возобновили.

Специальные обряды сложились в горах и в связи с получением приплода. Во всех горских обществах было принято отмечать появление первого ягненка и теленка.

Ахвахцы, например, резали одного барана и раздавали мясо соседям.

Своеобразным праздником становилась стрижка овец весной и осенью. У кого было большое стадо, устраивали гвай. Готовили угощение, а в качестве платы за труд каждый помогающий получал шерсть, снятую с одного барана.

Наиболее проворные стригуны могли за день состричь до пятидесяти овец. А ведь это труд не из легких!

Самой популярной формой проведения досуга было и остается посещение мужчинами годекана. Это своего рода общественно-информационный центр любого села.

Здесь мужчины обсуждали дела сельской общины, принимали совместные решения. Одни просили совета, другие делились своими впечатлениями об увиденном, третьи рассказывали об обычаях и образе жизни других народов.

На годекане юноши получали уроки нравственного, трудового, физического воспитания, старшие передавали им народные знания, рассказывали о традициях, обычаях и призывали соблюдать их.

Мальчишек на годекан, где беседовали между собой старшие, не пускали. Устроившись на большом камне, детвора смотрела издали на их беседы и готова была по первому зову побежать с каким-нибудь поручением. Были, как говорят сейчас, на подхвате.

Играли в игры, развивающие внимание и логику: «тIама», «чIимих», для которых нужны расчерченная доска и разноцветные фишки-камешки. Выигрывал тот, кто снимал с доски все камешки противника, сохранив свои, или занимал исходную позицию раньше противника. В общем, современные шашки или нарды.

Играть в них умели почти все мужчины. Особенно любили эти игры старики.

Одной из форм досуга были сборы молодых мужчин – «гьоркьо рукъ» («общий дом»). Они объединялись в зимнее время на один-полтора месяца, снимали дом и переселялись туда. Продукты и напитки приносили вскладчину.

Устраивали состязания по спортивным играм, острословию, по знанию обычаев и традиций.

Женщинам посещение «гьоркьо рукъ» было запрещено.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

X Досуг

X

Досуг

Жизнь средневекового человека была заполнена не только войнами, молитвами и работой. Праздники, игры, состязания и карнавалы, хотя и сопровождались иногда различного рода эксцессами и оргиями, прерывали монотонность трудовых будней. Охота, жюте,[33] турниры,

Народный календарь, календарные обычаи и обряды

Народный календарь, календарные обычаи и обряды

Ведение хозяйства (земледелие и скотоводство) побуждало людей к наблюдению за небесными телами, за изменениями в природе.У лезгин имели свои названия восход (рагь экъечIун, экуьн ярар), зенит (нисин вахт), закат (рагьхъфин,

§ 1. Досуг

§ 1. Досуг

Внерабочее время всегда ассоциируется со сферой приватности, с элементами свободы и неподконтрольности. Но нормализующее вмешательство власти прослеживается и здесь. Ведь объем, структура и содержание досуга являются показателями культурных ориентиров

Религия, обряды и обычаи восточных славян

Религия, обряды и обычаи восточных славян

Религия язычников-славян

Современный украинский историк Я. Е. Боровский так писал об обрядах и обычаях славян-язычников в книге «Мифологический мир древних киевлян»: «С древнейших времен, еще задолго до принятия христианства,

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

Кажется, нет в мире ни одного более торжественного пиршества, которое можно сравнить со свадебным обрядом, началом и совершением брака, началом и венцом любви, о котором молодые головы поэтизируют за несколько лет прежде, избирая в своей

Культура и досуг

Культура и досуг

Тот факт, что атмосфера межвоенного времени была, несмотря ни на что, проникнута оптимизмом, объясняется всеобщей эйфорией от достижений в области техники. Мосты, автомобили, скорые поезда — все это имело не только практическое значение, но и являлось

VIII Досуг

VIII

Досуг

Как мы не раз уже говорили на этих страницах, обитая посреди суровой природы, исландцы любили не только развлечения на открытом воздухе, но и различные виды интеллектуальных

досуг

досуг

За некоторым исключением, связанным с поздне- сасанидской эпохой, иранские источники очень сдержанно сообщают о приятном времяпрепровождении царей и знати (об обычных людях вообще никогда ничего не сообщается), но греков нередко интересовали особенности частной

досуг

досуг

У галлов нет никакого понятия о досуге или о чем-то вроде права на отдых. Тем не менее они не объявляют бойкота мирским удовольствиям. Но до римского завоевания последние остаются жестко привязанными к социальному положению. Поэтому если у нас и есть какое-то

досуг

досуг

Некое идеальное состояние для грека определяется словом схоле, обозначающим одновременно досуг и отдых. Данное понятие для греков, как и для нас, означает не полное безделье, но нечто противоположное: подразумевается, что любое дело может быть сочтено важным,

Древние обычаи и обряды

Древние обычаи и обряды

Одежда, мода. Как узнать, что носили люди сотни тысяч лет назад? Ведь за это время не сохранится не только одежда, но и само тело. В 1964 году на стоянке Сунгирь (около Владимира) был найден скелет человека, похороненного более 20 тысяч лет назад. Редкая

Досуг и нравственность

Досуг и нравственность

Понятия о нравственности тогда были совершенно иными, чем сегодня. Люди стремились избегать осуждения своих поступков со стороны соседей из своей квартиры или своего двора. По сути это могло означать и осуждение общества.Дж. Стейнбек обратил

Глава III. ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ

Глава III.

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ

На протяжении многих веков зороастрийцы сохраняли свои культы, обычаи и обряды. В условиях постоянных преследований они жили замкнутой общиной, высшая духовная прослойка строго следила за правильностью исполнения всех обрядов.

Раздел ХIХ Народные представления, обычаи, обряды, ритуалы, действа дохристианского времени, а также во времена двоеверья и христианства; праздники христианских святых в народном сознании

Раздел ХIХ

Народные представления, обычаи, обряды, ритуалы, действа дохристианского времени, а также во времена двоеверья и христианства; праздники христианских святых в народном сознании

Каждое действие, каждое народное произведение, как колядки, щедривки, пожелания,

Аварцы — коренной народ Кавказа, проживающий преимущественно в нагорном Дагестане и являющийся самым многочисленным народом современного Дагестана. Насчитывает около 1 миллиона аварцев. Крупнейшая диаспора, за исключением России находится в Азербайджане. Также, у аварцев есть собственный язык, а в основном, они исповедуют Ислам суннитского толка. Аварское ханство вошло в состав России ещё в XIX веке

Численность и население

Аварцы, по дошедшим до нас данным, имели свою письменность со времен Кавказской Албании. Аварцы — один из многочисленных народов в многонациональном Северо-Кавказском регионе. По данным Всероссийской переписи 2010 г., численность населения аварцев составляет свыше 900 тысяч человек.

Населяют они в основном горную и высокогорную части Центрального и Северо-Западного Дагестана, его северные предгорья и часть равнины, а также компактно проживают на севере Азербайджана (Белоканский и Закатальский районы), в Турции и в странах Переднего Востока. Помимо Дагестана, аварцы представлены в Чечне, Калмыкии и других субъектах РФ (всего 912090 чел.). Основная область расселения аварцев в Дагестане — бассейны рек Авар-ор (Аварское Койсу), Анди-ор (Андийское Койсу) и Чеэр-ор (Кара-Койсу).

Гуниб / Фото: Гаджи Сулейманов

Наиболее древними из дошедших до нас письменных источников являются двуязычные надписи на каменных крестах и плитах. Как отмечает профессор Б.М. Атаев, одним из первых словосочетаний на аварском языке, высеченных на каменном кресте из белого тесаного известняка грузинским алфавитом, является надпись «цIоб лъеги» (да помилует). Этот письменный памятник был найден в 1923 году в селении Урада нынешнего Шамильского района.

Аварский язык

Говорят аварцы на языке, относящемся к нахско-дагестанской языковой семье. Аварский язык имеет два наречия: северное (хунзахский и салатавский говоры) и южное (анцухский, гидатлинский, батлухский, андалалский, келебский), каждый из которых в свою очередь делится на множество диалектов. На основе северного наречия в Аварии сложился литературный язык-болмац|, что значит «язык народа, войска». Есть и другое толкование слова болмац| как «гьа-болмац|», что значит «язык гостя». Письменность до 1927 года была основана на арабской графике (аджам), в 1927-1938 гг. – на латинице, с 1938 г. – на кириллице.

В 50-60-х годах XX века в городах Дагестана имелись национальные школы. С 1938 по 1955 гг. обучение в школах Западного Дагестана до 5-го класса велось на аварском языке, а в старших классах — на русском. С 6-го класса аварский (родной) язык и литература изучались как отдельные предметы. В 1955/56 учебном году преподавание в школах аварских районов с 1-го класса было переведено на русский язык. С 1964/65 учебного года все городские национальные школы в республике были закрыты. В настоящее время на территории Дагестана школьное обучение среди аварцев до третьего класса ведётся на родном языке, затем на русском. Но это касается только сельских школ с мононациональным населением, в городах же преподавание ведётся на русском языке. Согласно Конституции Дагестана, аварский язык в республике вместе с другими национальными языками имеет статус государственного.

Название

Горцы современной Центральной Аварии, называемые «маарулал», возможно, ранее имели другой этноним — алби, к чему склоняется ряд исследователей, в том числе такие выдающиеся ученые, как Н.Трубецкой и Я.Марр. Аварцами же они себя до последних времен не называли, не именовали их так и соседи. Грузины называли леками, лакцы — яруса, кумыки — тавлу. Новое обозначение народа – аварцы — впервые встречается в трудах выдающегося дагестанского историка XIV века Мухаммада Рафи («Тарих Дагестан»). Так «маарулал» осталось внутренним самоназванием, а аварцы — внешним обозначением народа, экзоэтнонимом, как это часто случается в истории. (Например, народы, известные всем как венгры, называют себя мадьярами).

Читателю, видимо, интересно, откуда взялся термин «авар» вообще? У историков есть объяснение. Царя известного раннесредневекового государственного образования Серир в Нагорном Дагестане, по авторитетному свидетельству арабского историка Ибн-Рустаха, звали Авар. От этого имени и образовал летописец этноним — авары. Такое перенесение имени человека на целый народ случается довольно часто. Так, от имени хана Узбека происходит название узбеков, от хана Ногая — ногайцев, от династии Каджаров — каджаров (персов).

Но возникает другой вопрос: как случилось, что царя Серира назвали именем Авар? Ведь само это слово чуждо кавказским языкам. Многие авторы ищут объяснение в племенном названии кочевых аваров. Как известно, тюркоязычные кочевые авары, создавшие в Восточной Европе мощное государственное объединение — Аварский каганат, в VI веке находились в Предкавказье и, конечно же, не могли не контактировать с коренным населением такого крупного государственного образования Восточного Кавказа, как Серир. Есть предположение, что тогда часть кочевых аваров проникла в горы и осела, ассимилировавшись с местным населением (В. Ф. Минорский), что и получило отзвук в имени царя.

Семейство имама Шамиля

Первые упоминания об этом владении относятся к VI в. На севере и северо-западе Серир граничил с аланами и хазарами. Наличие общей границы между Сериром и Аланией подчёркивает и ал-Масуди. Серир достиг наивысшего расцвета в X—XI вв., являясь крупным политическим образованием Северо-Восточного Кавказа. Его правители и основная часть населения в этот период исповедовали христианство. Арабский географ и путешественник Ибн-Рустах (X в.) сообщает, что царя Серира зовут Авар (Auhar).

С X в. прослеживаются тесные контакты Серира с Аланией, сложившиеся, вероятно, на антихазарской почве. Между правителями двух стран был заключён договор, и они взаимно отдали друг за друга сестёр. Серир как христианское государство находился в орбите Византийской империи. Ал-Истахри сообщает: «…В государство Рум входят пределы… Рус, Серир, Алан, Арман и все другие, кто исповедует христианство».

Аварские поэты Омаргаджи Шахтаманов и Расул Гамзатов

История

История аварцев в контексте всего Дагестана и Северного Кавказа насыщена блистательными и драматическими страницами. Отпор вторжению Тамерлана в XIV веке, победа совместно с другими дагестанскими народами над «победителем народов и завоевателем Вселенной» Надир-шахом в XVIII веке, пафос побед и горечь поражений в почти столетней войне за независимость в XIX веке, духовный подъем в том же XIX веке, драма двух революций, в результате которых было заложено нынешнее общество.

Дом Аварских ханов в Хунзахе (первая половина XIX в.)

В 1803 г. часть Аварского ханства добровольно вошла в состав Российской империи. Сам ход исторических событий в первой половине XIX века и в последующем, вплоть до 1920 года, обусловил выдвижение имамов в основном из одного ареала – первый имам Гази-Мухаммед и имам Шамиль из селения Гимры, имам Гамзат-Бек из селения Гоцатль, имам Мухаммед-Гаджи из селения Согратль, имам Нажмудин из селения Гоцо. Они стали зачинателями новой исторической эпохи, зажегшей над Кавказом великое зарево народной войны за свободу и независимость, первопроходцами общедемократических социально-политических преобразований, имевших своей целью объединение народов Дагестана и всего Северо-Кавказского региона в единое шариатское государство, в котором последовательно осуществлялся принцип равенства людей. Вместе с шейхом Мухаммедом Ярагским они выдвинули и обосновали идеологию нового типа государства — имамата, по своей социальной сущности в корне противоположного существовавшим наследственным монархиям. В имамате более всего воплотились традиции горских общин и их союзов с их демократическим характером народовластия.

После завершения Кавказской войны аварцы при императоре Александре II входили в состав лейб-гвардейских подразделений царского конвоя, в том числе несли караульную службу в дворцовых покоях монаршей семьи.

Аварская община

Административную и судебную власть в аварских «вольных обществах» осуществляли правители (ч|ух|би) и старейшины (хараби) наряду с кадиями. Законодательная и контрольная функции принадлежали совету старейшин, который представлял народное собрание (джамаат). Народное собрание созывалось редко, в особо важных случаях. Ежегодно избирались правители (ч|ух|би), исполнители (г|елал), посредник между народом и правителем и глашатай (магъуш), смотритель полей (магъил г|ел), казначей (хъазаначи). Совет старейшин назначал ведавшего военными делами (цевехъан).

С установлением Советской власти в Дагестане колхозный строй с обобществлением частных земель и скота возродил первичную, так называемую «земледельческую» или крестьянскую общину, а наличие приусадебных участков сохраняет элемент вторичной, более развитой общинной системы.

Хозяйственный уклад

В советский период широкое развитие получила многоукладная жизнь аварцев. Быстрыми темпами развивались орошаемое земледелие, садоводство и виноградарство. Большие темпы роста наблюдались в культуре, народных промыслах (унцукульские, гоцатлинские, андийские, ансалтинские), местной промышленности. Началось строительство фабрик, их филиалов. И сегодня славятся аварские безворсовые ковры и гладкие двусторонние паласы, которые отличаются самобытным орнаментом и отменным качеством. Андийцы изготовляли знаменитые кавказские наплечные бурки из шерсти андийской породы овец.

Войлок, войлочные изделия занимали весьма заметное место в экономике, хозяйственном быту и культуре аварцев. На определенном, достаточно продолжительном этапе развития войлок являлся универсальным материалом для изготовления мужской, женской, детской одежды и обуви, для утепления жилища и художественного оформления его интерьера, для хранения и транспортировки материалов и продуктов.

Одним из видов прикладного искусства остается резьба по камню и дереву. Особо отличаются в этой части унцукульцы, мастера из Мачады, Гилиба, Тлоха, Бацады, Верхнего и Нижнего Инхело. Создавались новые рабочие места.

Одежда

Чем больше возрастали возможности и ресурсы Советского государства, тем полнее и разностороннее удовлетворялись материальные и духовные потребности аварцев среди братских народов Дагестана.

Одежда у аварцев такая же, как у горцев всего Дагестана. В прошлом она состояла из нательной рубахи с воротником-стойкой и простых штанов. Поверх рубахи носили бешмет (гужгат). Зимой к бешмету пристегивалась ватная подкладка. На голову надевали лохматую папаху.

Одежда аварок

Женская одежда у аварцев отличалась большим разнообразием. Одежда была по существу этническим признаком, отличительным элементом. По способу ношения платья и платка, по форме и расцветке, по виду шубы, обуви и украшения, особенно по головному убору, аварцы определяли, из какого общества или селения та или иная женщина. Девушка надевала платье из цветной ткани с красным поясом, женщины старшего возраста предпочитали носить одежду однотонную и темных цветов.

Традиции самой многочисленной нации Дагестана

У аварцев свадьбы служат средством передачи из поколения в поколение культурных традиций, социального опыта и нравственных норм. Еще в XIX в. аварцы, как даргинцы и лакцы, старались заключать браки в пределах своего тухума. У аварцев такие брачные союзы предпочитали заключать даже между близкими родственниками и однофамильцами. Самым крепким оказывался брак, заключенный между односельчанами. Взимание калыма для аварцев в прошлом не было характерным обычаем. В современных условиях адат выплаты калыма усиливается и быстро распространяется, что объясняется улучшением экономического положения людей. Издавна у аварцев существует мудрый обычай, помогающий проверить чувства молодых, общность взглядов, — помолвка, с которой и начинается подготовка к свадьбе.

- В очередь женихи!

Гостеприимство у аварцев – один из самых свято соблюдаемых обычаев. Гостя принимают в любое время дня и ночи, оказывая всевозможное внимание и заботу. Не принять, не угостить самым лучшим, что есть в доме, считалось позором и унижением. Приветствовать гостя приходили родственники и соседи. Часто отношения гостя и хозяина перерастали в куначество. Куначество никогда не было связано с национальностью. Говорили: кунак из Цудахара, кунак из Кумуха, кунак из Ахты.

Аварцы огромное значение придавали и придают в настоящее время традициям взаимной помощи – «гвай» (буквально – много).

Помощь соседу, родственнику, сельчанину, попавшему в беду, каждый считал своим священным долгом. Совместная работа сближала людей, облегчала труд. Люди получали моральное удовлетворение, а хозяин проникался чувством благодарности, желанием сделать им приятное. К взаимной помощи прибегали и во время уборки урожая, заготовки сена.

Еда

Аварцы отличались равнодушным отношением к пище. Сдержанность в еде воспитывалась с детства как достоинство. Ели три раза в день, но основную еду готовили на ужин, когда вся семья в сборе. Но обеспечение достатка в семье считалось неотъемлемой частью обязанностей мужчин.

Культура земледелия

Ограниченные возможности в развитии земледелия и скотоводства (малоземелье) издавна вынуждали аварцев прибегать к поиску других источников существования, что привело к распространению отходничества и развитию различных промыслов и ремесел. Земледелие развивалось по пути создания террасных полей на горных склонах.

Карата

Наиболее распространенным был тип террас с межевыми откосами, но горцы достигли большого искусства и в сооружении полей на подпорных стенах, почва на них частью была наносная. Основная масса таких террас, обрабатываемых нередко вручную мотыгами и лопатами, находилась в горных долинах. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, рожь, сеяли также овес, просо, фасоль, горох, чечевицу, лен, позднее – кукурузу, коноплю, тыкву, морковь, чеснок. Занимались садоводством. Существовали местные сорта фруктов и винограда, которые высоко ценились на рынках, шли как обмен. Хиндалалцы хорошо знали технологию хранения свежих фруктов.

Как бы ни была высока культура земледелия горцев в условиях малоземелья, им не хватало своего хлеба, особенно в высокогорной зоне, где ведущей отраслью было скотоводство. Овцеводство у аварцев как товарная отрасль развивается с XVII века. Длительные взаимосвязи как со степным, так и с горным населением повлияли на формирование у аварцев своеобразной культуры в скотоводстве. Преобладание специальных терминов кумыкского происхождения в скотоводческой отрасли, особенно у салатавских аварцев, объясняется тем, что их чабаны, проводившие долгие зимние месяцы на равнинных пастбищах, имели больший опыт общения с кумыкскими жителями и, в частности, с их скотоводами.

Известные аварцы

В истории аварцев как личности, сыгравшие большую роль, остались Суракат — владыка Серира, Андуник — аварский феодал, автор «Завещания», Умма-хан Справедливый – владетель аварского ханства, Нуцал-хан (Магомед-Нуцал-хан) – аварский хан, Умма-хан Великий – правитель аварского ханства, Гази-Мухаммед из Гимры – первый имам Дагестана, Гамзат-Бек – второй имам Дагестана, имам Шамиль – третий имам Дагестана, имам Дагестана Нажмудин Гоцинский, Хаджи-Мурад — наиб Аварии, революционеры Махач Дахадаев, Муслим Атаев, генерал–полковник Магомед Танкаев.

- Имамы в истории Дагестана и Северного Кавказа (XIX-начало XX вв.)

Политические деятели

Навсегда останутся в истории не только аварцев, но и всего Дагестана его сыновья – политические деятели Абдурахман Даниялов, Шахрудин Шамхалов, Магомедтагир Абдулбасиров, Магомед Юсупов, Джамалудин Алиев, Гамзат Гамзатов, Суракат Асиятилов, Гаджи Махачев, Муху Алиев, Магомед Толбоев, Рамазан Абдулатипов, ученые Магомед-Саид Саидов, Халил Фаталиев, Гаджи-Али Даниялов, Ахмед Магомедов, Хизри Амирханов, Асхаб Асхабов, Гаджи Гамзатов, Ибрагимхан Камилов, Магомедрасул Магомедов, Хаджи-мурад Хашаев, Магомед Магомедов, Сиражудин Хайбулаев, Шамиль Алиев и другие.

Аварцы гордятся Героями России летчиком-испытателем Магомедом Толбоевым и его братом Тайгибом Толбоевым.

Вклад в литературу

Аварская литература развивается на родном языке и входит в состав богатой многоязычной дагестанской литературы. Первые литературные произведения, в основном переводы с арабского, появились в XV-XVI веках. В XIX-начале XX века выдвинулись поэты-классики аварской литературы Тажутдин (Чанка) из Батлаича, Махмуд из Кахабросо, Этил Али из Телетля, Эльдарилав из Ругуджа, Анхил Марин, Магомед из Тлоха, Курбан из Инхело, Расул и Магомед из Чиркея.

Мусалав Кудутлинский, Али-Гаджи из Инхо, Гамзат Цадаса, Муса Магомедов, Магомед Сулиманов, Омар-Гаджи Шахтаманов, Расул Гамзатов, Абасил Магомед, Абдула Даганов, Адалло Алиев, Гаджи Арипов, Машидат Гаирбекова, Фазу Алиева, воспевшие человека, жаждущего свободы и счастья, — продолжатели традиций классиков аварской литературы.

Вклад в культуру

Аварцы, как и все дагестанцы, имеют самобытный фольклор, декоративно-прикладное искусство, коллективы художественной самодеятельности, в которых участвуют простые жители сел. Наиболее ярким проявлением самобытности культуры являются праздники. Они стимулируют творчество народов, привлекают внимание ученых, фольклористов, ценителей народного искусства.

Здание Аварского театра

В 1935 году в сел. Хунзах Хунзахского района был создан Аварский музыкально-драматический театр. Основателями и первыми режиссерами театра стали А.Магаев, П.Шияновский, А.Артемов. В 1943 году театр был переведен в г.Буйнакск, а в 1968 году — в Махачкалу. В 1951 году ему было присвоено имя народного поэта Дагестана Г.Цадасы.

Особое место в духовной жизни аварцев занимают художники. К числу первых аварских художников относятся Халилбек Мусаясул, Муэтдин-Араби Джемал, Каир-Магомед Юнусилау. Они вместе с другими дагестанскими художниками заложили изобразительную традицию в республике. С начала 1920-х годов они учились в различных центральных художественных вузах, а вернувшись в республику, выставлялись и организовывали выставки. Весомен вклад в художественную культуру Дагестана народных художников Российской Федерации Магомеда Шабанова, Гамзата Газимагомедова, Магомеда Джамалудинова, заслуженных художников Российской Федерации Курбанали Магомедова, Али Магомедова, Али-Гаджи Сайгидова, Базаргана Гимбатова, народных художников Дагестана Магомедрасула Гимбатова, Сайгидахмеда Магомедова, Амирхана Магомедова, Ибрагимхалила Супьянова, Апанди Магомедова и других.

Спортсмены

Али Алиев – 5-кратный чемпион мира по вольной борьбе

Гордостью аварцев являются спортсмены Али Алиев – пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, Загалав Абдулбеков — олимпийский чемпион по вольной борьбе (г.Мюнхен, 1972), Магомедхан Арацилов — олимпийский чемпион по вольной борьбе (г.Москва, 1980), Сагид Муртазалиев — олимпийский чемпион по вольной борьбе (г.Сидней, 2000), Султан Ибрагимов — олимпийский чемпион по боксу (г.Сидней, 2000), Абдулрашид Садулаев – олимпийский чемпион по вольной борьбе (Рио-де-Жанейро 2016), Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион в легком весе по боям без правил UFC и другие.

Среди аварцев есть и крупные бизнесмены. Это братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — основатели и владельцы группы «Сумма», Ахмед Билалов — член Совета Федерации России от Краснодарского края с октября 2011 года по ноябрь 2012 года.

Хабиб Нурмагомедов

Немало ярких, талантливых представителей аварского этноса оказалось и за пределами своей земли. Они сохранили свой язык, традиции, обряды, честь и достоинство своего народа.

Современный уклад

Современные занятия аварцев основываются на традиционных формах. Усилилась зональная специализация. Нижнее предгорье, как и равнина, с поливными землями и механизированным трудом стало зоной производства зерна, виноградарства и овощеводства, стойлового содержания мясо-молочного скота. В горах уменьшился удельный вес земледельческого труда, преобладают мясо-шерстное животноводческое направление с отгоном на летние и зимние пастбища и кутанное хозяйство на равнине.

Аварцы сегодня понимают, что мир, стабильность и устойчивое экономическое развитие Дагестана – это реальность, в которой от них зависит очень многое. Они осознают, что и ответственность на них как на самом многочисленном народе нашей республики тоже лежит высокая.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся успехи в культурно-бытовом развитии, жизненные условия в сельской местности, особенно в высокогорной, нелегкие. Слабая техническая база, заброшенные земли, низкая урожайность, ухудшение качественных показателей животноводства, безработица обусловливают низкие доходы семей, материальные трудности, моральную неудовлетворенность. Все это вызывает отток молодежи с гор на равнину.

Немалый вклад внесли аварцы в становление и развитие Республики Дагестан. Они дали целую плеяду видных политических деятелей, военачальников. Аварцы мужественно сражались на полях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Многие из них отдали свою жизнь за Родину. И в новейшей истории им пришлось встать на защиту родного края. 7 августа 1999 года международные бандформирования вошли в Ботлихский район и захватили ряд сел.

На борьбу с боевиками вместе с российскими войсками и добровольцами со всего Дагестана встали жители аварских районов. За проявленные мужество и героизм многие из них отмечены высокими наградами России и Дагестана. В целом за ратные и трудовые подвиги 7 аварцев удостоены звания Героя Советского Союза, 15 — Героя России и 17 — Героя Социалистического Труда.

(За основу данной публикации взяты материалы регионального Центра этнополитических исследований ДНЦ РАН, дагестанских историков, филологов М.А. Агаларова, Б.М. Атаева, М.М. Магомедханова, М.Г. Магомедова, А.И. Исламмагомедова, М.Н. Гаджиевой, З.З. Ильясова).

У всех дагестанских народов есть праздник весны. У одних народов он называется «навруз» — «новый день», у других — «Алый праздник», «Красный день». Этот праздник обязательно сопровождался зажиганием всевозможных огней: костры разжигали в горах, на крышах домов, во дворах. Мальчишки скатывали с гор горящие обручи. Считалось, что, перепрыгнув в первый день весны через костер, больной освободится от всех недугов, а у здорового осуществятся все желания. Если костры разжигали на крышах, то тут же устраивали веселые танцы, бросали в дымоходные трубы орехи. Когда костер угасал, пепел рассыпали по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме было много добра».

Весенний обрядовый праздник «Хьидин Iуьш» в селах Тпиг и Хутхул Агульского района отмечают 16 марта.

Все народы нашей республики, как и народы всей планеты, являются создателями и носителями материальной и духовной культуры. Обряды и обрядовый фольклор — неотъемлемая часть народной культуры.

Дагестан — уникальная республика, где до сих пор бытуют обряды и обрядовый фольклор. Возникли обряды в глубокой древности.

Обряд — это особый способ передачи новым поколениям определенных идей, норм поведения, ценностей и чувств; коллективное символическое действие, форма проявления коллективных переживаний людей, приобщения личности к коллективу, обществу.

Обряд органически связан с обычаем. Обычай, как и обряд — тоже средство передачи новым поколениям культурного наследия предков. Слову обряд часто сопутствует слово традиция, обозначающее преемственную связь поколений, передачу от старших к младшим социальных идей, знаний нравственных норм поведения, духовных ценностей и т.д. Слово «традиция» обозначает и само духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение; традиционное — это понятие, установившееся, освещенное авторитетом старших поколений. Обряды по своей природе традиционны, передаются от дедов к отцам, от отцов к детям, от них к внукам и т.д. — они служат средством передачи традиций.

Календарные и семейно-бытовые обряды в своей основе является древнейшим видом народного творчества. Они были тесно связаны с хозяйственной деятельностью и убедительно показывают, как на самых ранних этапах развития человечества обряды и поэзия порождались трудовой практикой и сопутствовали ей.

Обряды приурочивались к наступлению новых периодов календарного года. Астрономическими вехами для обозначения таких периодов являются два равноденствия и оба солнцестояния.

Основным занятием народов Дагестана, наряду с животноводством, было земледелие, и их календарная обрядность носит ярко выраженный аграрный характер. В ней отразились древнейшие взгляды на природу и попытки воздействовать на нее, заботы дагестанского крестьянина о хлебе насущном, об урожае, от которого зависело благополучие его семьи.

Как и многие земледельческие народы Востока, народы Дагестана отмечали древний новый год в связи с весенним равноденствием в марте месяце три дня, т.е. 21-22-23 марта. Он известен иранским и тюркским народам под именем Навруз (новый день, новый год). Этот праздник знаменует обновление природы, пробуждение ее от зимнего сна.

Народы южного Дагестана, в частности табасаранцы, праздник встречи весны отмечали несколько раньше 14-15 марта. А 21-22 отмечалась первая вспашка.

В Дагестане широко известен обряд «первой борозды», который символизировал начало весенних работ.

Пока джамаат не отметит этот праздник, никто не имел права пахать и сеять свое поле.

В зависимости от погодных условий и высотности расположения аула и района этот праздник в разных селах отмечали в разное время и называли по-разному.

Сопровождался праздник общим молением, жертвоприношениями, угощениями, соревнованиями в спортивных играх, скачках, песнями и танцами.

К празднику готовился и уважаемый всеми аксакал, на которого возложены обязанности пахаря.

Пахарь начинал борозду, взрослые и дети забрасывают его снежками, комьями глины, размельченной соломой или сеном, брызгами воды обливали его и говорили: «Да пойдут дожди вот так! Да будет богатый урожай!»

Основное содержание обряда с помощью ритуальных действий и магических слов создать условия для богатого урожая, помочь природе родить его.

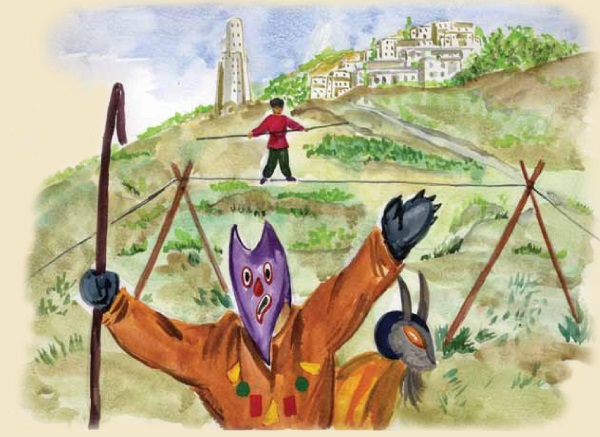

Процессия, следовавшая за пахарем, который проводил 2-3 символические борозды, возвращалась в село и на майдане устраивали веселье с угощениями. Самыми радостными моментами праздника были скачки и спортивные состязания. Пришедшими первые на скачках, бегах получали знамя, сделанное из платка, круглый хлеб с дырочкой. В финале бегут группа стариков и старух. Это бывало веселое зрелище. Шуты в масках сопровождают бегущих, подбадривают их, совершают акробатические трюки, требуют призов. Затем устраивались состязания в метании камня и поднятию тяжестей, стрельбе, борьбе, прыгании. После этого пели и танцевали.

Навруз — праздник весеннего равноденствия

Весной в некоторых районах Дагестана накануне дня весеннего равноденствия начинают отмечать Навруз-байрам.

В этот день с наступлением темноты во всех селах и многих дворах городских улиц разжигают костры. К проведению праздника начинают готовиться с раннего утра: мужчины собирают хворост для костров, а женщины готовят праздничное угощение. В горных селениях дети скатывают с горы зажженное колесо. Многие считают, что человек, перепрыгнувший в этот день через огонь, очищается от всего дурного. В праздничные дни люди не ссорятся, никто никого не обижает, добром и миром разрешаются и прежние разногласия.

Навруз-байрам отмечался многими народами еще в языческие времена. В то время это было связано с наступлением нового земледельческого года. В Дагестане имеющий зороастрийское происхождение праздник прихода весны Навруз (от иранских «нав» — «новый», «руз» — «день») отмечался и после прихода в раннем средневековье ислама, и в советские времена.

В последнее десятилетие популярность этого веселого праздника возросла в некоторых районах. Праздник весны не имеет никакого отношения к исламу, это пережиток язычества, но местное духовенство не видит в нем ничего предосудительного и не предпринимает попыток борьбы с ним.

Навруз отмечают в основном жители Южного Дагестана, когда-то находившиеся под влиянием персидской культуры. У лезгин день весеннего равноденствия называют Яран-Сувар — «праздник солнца». У даргинцев, лакцев, аварцев и других народов Дагестана он считается началом земледельческого сезона и тоже имеет свои названия, обычно празднуется как праздник первой борозды.

Еще несколько десятилетий назад праздник отмечали с большим размахом: три дня готовили особые каши из семи или девяти видов злаков, обрядовый хлеб, украшенный орехами, изюмом, крашеными яйцами. Некоторые девушки верили, что если гадать в эту ночь, можно увидеть своего суженого.