Древний тюркский народ, башкиры, смогли за свою многовековую историю сохранить многие традиции, язык, обряды. Башкирские праздники представляют собой сложную смесь языческих и мусульманских истоков. На культуру народа повлияли и годы существования в составе Российской империи и советское прошлое. Расскажем об основных праздничных традициях башкир и их особенностях.

История башкирского народа

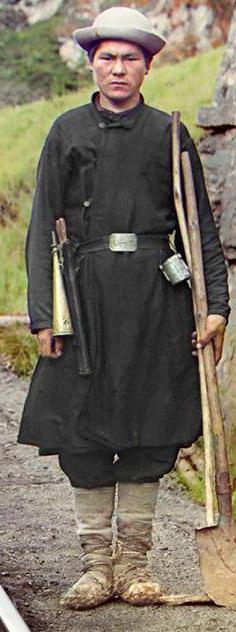

Многие древние источники упоминают о народе, проживающем на Южном Урале, занимающемся разведением скота и тщательно охраняющем свои территории. Историки полагают, что это и есть башкиры. Документированные источники подтверждают, что уже в 9 веке на склонах Уральских гор неподалеку от Волги, Камы и Тобола проживал самостоятельный народ. Башкиры говорили на собственном языке, поклонялись силам природы и многочисленным богам, не были агрессивным захватчиками, но яростно охраняли свои земли. К 9 веку началась постепенная исламизация народа, но старые языческие традиции гармонично вплетались в новую религию.

Единого обращения народа в мусульманство не происходило, это была мягкая замена существующих верований новыми правилами и обычаями. В 9 веке часть башкир переселилась в Венгрию и со временем стала частью венгерской народности. Уральские башкиры в 13 веке активно сопротивлялись татаро-монгольскому нашествию и получили право на автономию. После распада Золотой Орды башкиры входили в состав нескольких ханств, а с середины 16 века началось постепенное включение в состав Российской империи.

Сначала башкиры запада и северо-запада стали подданными русского царя, а позже и весь народ принял российское подданство, но сохранил право на свой уклад, язык, веру. Но дальнейшая жизнь народа не была совсем благополучной. Многие русские цари пытались лишить башкир их привилегий, это вызывало ожесточенное сопротивление. Но вся последующая судьба этого народа была связана с Россией.

Культура и традиции

Длительная и сложная история сформировала уникальную башкирскую культуру. Этот народ изначально вел полукочевой образ жизни, и это повлияло на его бытовые привычки. Мусульманство в значительной мере сформировало этические базовые принципы. У башкир главными всегда выступали родственные отношения, они окружены огромным количеством правил и обрядов. Старшее поколение окружается большим почетом и играет важную роль в жизни всего рода. Образ жизни народа повлиял на формирование культуры.

У башкир, которые долгое время существовали как бесписьменная культура, сохранился очень богатый и сложных эпос, который рассказывает о появлении народа и его героях. Башкирские традиции и праздники вобрали в свою структуру и идеологию не только мусульманские обычаи, но и древние языческие, тотемные представления. Башкиры — очень гостеприимные и миролюбивые люди, это стало следствием долгого сосуществования народа с самыми разными соседями, татарами, русскими, булгарами, монголами, казахами и со всеми нужно было наладить отношения. Поэтому башкиры до сих пор считают, что нужно уметь поддерживать мир со всеми и уметь договариваться с ними. При этом народ сохранил свою идентичность и гордость, не уступая никаким давлениям извне.

Праздничные и бытовые обряды

У башкир существует четкое разграничение праздников и повседневности. Если каждый день они ведут очень простую жизнь, довольствуясь самой простой пищей и вещами, то праздники отмечаются широко, с разнообразными традициями. У башкир сохранились подробные сюжетные обряды на все важные случаи жизни: рождение детей, свадьба, похороны, начало и окончание сельскохозяйственного года.

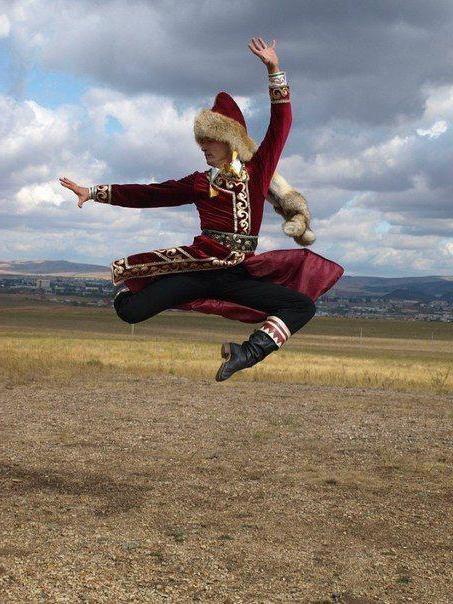

Существуют своеобразные сценарии праздников на башкирском языке, сохранившие описание четкой последовательности действий на все случаи жизни. Сюжетность свойственна танцам и песням, сопровождающим обряды. Даже костюмы башкир наполнены глубокой символичностью и семантикой. Долгий советский период привел к тому, что традиции стали уходить из обихода. Но сегодня происходит возрождение исконных традиций, и в республике шумно и по всем правилам отмечают все знаковые праздники, а их немало.

Ураза-байрам

Как и многие башкирские народные праздники, Ураза-байрам пришел вместе с мусульманством. Это один из важнейших праздников года, в этот день происходит разговение после долгого поста. В Башкирии этот праздник отмечается очень широко. С утра все люди отправляются в мечеть, затем в домах накрываются богатые столы, часть еды обязательно раздается нуждающимся, также бедным нужно дать денег, чтобы им было на что славить Аллаха. Праздник связан с помощью старшим и нуждающимся, с благими делами. Башкиры в этот день обязательно готовят блюда из говядины и конины, надевают праздничные костюмы, много танцуют. В этот день нет места унынию.

Курбан-байрам

Этот мусульманский и башкирский праздник в сентябре отмечается, и связан он с жертвоприношениями и паломничеством в Мекку. Он означает высшую точку пути к святым местам. С утра во всех мечетях Башкортостана проходят праздничные богослужения и особый обряд жертвоприношения. Потом в каждом доме накрываются столы, в этот день обязательно нужно одарить кого-то из нуждающихся. Нередко глава семьи покупает на базаре тушу животного: барана, корову, коня и, разделывая ее часть, отдает бедным. После этого башкиры отправляются друг к другу в гости, где за праздничным столом восхваляют Господа.

Каргатуй

Почти во всех культурах есть праздник, знаменующий завершение зимы. Каргатуй – башкирский праздник, посвященный прилету грачей. В переводе с башкирского этот день так и называется – «Грачиная свадьба». В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные костюмы, выходят на улицу, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами, серебром, бусами, платками. Также обязательно готовится и раскладывается повсюду пища для птиц. Башкиры в этот день просят природу о благосклонности, хорошем урожае. Народные гулянья в этот день состоят не только из танцев и песен, но и включают различные состязания мужчин в силе и ловкости. Завершается праздник пышной трапезой из национальных блюд.

Сабантуй

Многие башкирские праздники связаны с сезонными сельскохозяйственными циклами, Сабантуй или праздник плуга – один из них. Он обозначает завершение весенних работ в поле. Люди молятся о хорошем урожае и стараются умилостивить богов. Гулянья проводятся на больших площадях, где может собраться все население села. Принято приходить на этот праздник семьями. Веселье включает традиционные песни, обряды и танцы. Также в этот день принято проводить шуточные соревнования по борьбе, бегу в мешках, других видах состязаний. Приз самому ловкому и сильному – живой баран. В этот день обязательно нужно улыбаться и много шутить, у башкир существуют специальные песни, которые призывают милость богов.

Йыйын

Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины. Участвовали в нем только мужчины, позже эта традиция была ослаблена. Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, где могли рассесться все уважаемые мужчины села. Сегодня праздник перестал быть своеобразным народным вече, но остался сходом, в ходе которого юноши доказывали свою состоятельность как ловкие, умелые и сильные члены общины. Для них проводятся разнообразные испытания. Нередко в ходе Йыйына принимаются решения о будущих свадьбах.

Государственные праздники

Кроме того что в республике отмечаются башкирские национальные праздники, за годы существования в рамках российской культуры появились традиции отмечать и государственные праздники. Во вполне привычном формате проходит празднование Нового года (1 января), День Защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День народного единства. Основное отличие заключается в праздничном меню. Башкиры очень любят свою национальную кухню и поэтому даже в такие светские, гражданские праздники ставят на стол свои излюбленные народные блюда: казы (колбаса), губадия, баурсак, бэлиш с мясом.

Религиозные праздники

Башкиры – мусульмане, поэтому они отмечают события, значимые для этой религии. Так, в Башкортостане празднуют уже упомянутые ураза и курбан-байрам, а также мавлид, сафар, день Арафат и другие. Башкирские праздники во многом сходны с подобными событиями в Татарстане, у культур выработались очень похожие религиозные традиции. Разница состоит больше всего в песнях, костюмах, танцах, которые у башкир сохранили национальный колорит.

Семейные праздники

Так как семья – это самое дорогое и важное, что есть у башкир, здесь существует много сложных и уникальных традиций отмечать родовые события. Семейные башкирские праздники отличаются долгой историей и тщательно прописанными обрядами. Даже современные жители городов в день свадьбы или рождения ребенка возвращаются к своим истокам и повторяют обряды с вековой историей. Свадьбы, рождение детей, похороны всегда отмечаются всем родом, т.е. собирается 3-4 поколения семьи. Каждый праздник связан с поднесением даров, угощениями, восхвалению богов. Для каждого из этих событий существуют специальные костюмы, множество особых песен и строгая последовательность действий.

Лейла Аралбаева

Башкирские народные праздники Йыйын и Сабантуй

Праздники – самая яркая, интересная, счастливая часть истории, быта и культуры любого народа, отражающая его мировоззрение. Есть праздники, корни которых уходят в глубокую древность и несут на себе отпечаток памятных событий, исторических решений, показывают менталитет и традиции того или иного этноса. И ценность их не только в том, что они служат богатым материалом для изучения исследователями, но и в том, что в современных условиях они сохраняют свое значение, объединяют людей, развиваются и даже претворяются в новых форматах.

Одним из древних крупных праздников, дошедших до наших дней, является йыйын – в переводе с башкирского языка «сход», «сбор». Как видно уже из самого названия, так башкиры называли событие, на котором собирались представители родов, чтобы решить наиболее важные вопросы. Всеобщий сбор не зависел от времени года и не входил в число традиционных календарных праздников, а проводился в связи с необходимостью решения важных проблем.

Йыйыны были массовыми, на них собиралось гораздо больше народа, чем на другие праздники. Как рассказывается в легендах, проводили йыйыны даже в голодные годы. Главное слово на йыйынах произносили аксакалы (дословно «белобородые») – старейшины рода, способные дать оценку событиям и явлениям, высказать мудрые мысли, взять на себя ответственность за принимаемые решения.

Что обсуждали башкиры, собравшись на йыйын?

“

«Йыйын возник в древности, как орган родоплеменного самоуправления общины, в функции которого входило решение вопросов войны и мира, уточнения границ родоплеменных территорий, порядка перекочевок, улаживания мирным путем межродовых трений, споров. Позднее на йыйынах также решались земельные вопросы, распределялись сенокосные угодья и летние пастбища»,

На йыйынах подводились итоги прошедших событий, выявлялись лидеры из разных родов, наиболее сильные, смелые и ловкие батыры, выбирались военачальники и вожди, устраивались пиршества в связи с каким-либо событием. Иногда даже свадьба становилась поводом для йыйына – конечно, если торжество проводил очень знатный человек, хан или бий. Неудивительно, ведь новое родство сулило новые возможности, новые перспективы.

Таким образом, издревле этот праздник имел не только развлекательную, но и общественно-политическую функцию. Выражаясь современным языком, первая часть праздника была деловой, в результате которой достигались определенные договоренности. А вторая часть праздника была творческой – здесь на первый план выдвигались ловкие и сильные батыры, остроумные сэсэны, талантливые музыканты и певцы, народные умельцы.

Яркий пример йыйына описывается в истории башкирской народной песни «Урал», которая по-другому называется «Ете ырыу» («Семирод»). На этом йыйыне, где приняли участие представители семи башкирских родов, обсуждалась вражда разных башкирских племен между собой. На йыйыне был заключен мир на «вечные» времена, а после заключения договора были организованы празднества, скачки, борьба, а также состязания певцов, музыкантов и танцоров.

Йыйыны обычно были связаны с названиями родов или определенными территориями. До нас дошли названия башкирских йыйынов: Торатау йыйыны, Барда йыйыны, Кубэлэк йыйыны. Местом для празднества выбиралась красивая, хорошо просматриваемая и удобная для проведения состязаний поляна на ровном месте или на горе. По описанию ученых, праздничная площадь оформлялась в виде круга, который, вероятно, символизировал равенство членов рода. Обязательной частью йыйына становилась и совместная трапеза, сохранившая черты первобытного уклада. Угощение из одного котла, распитие кумыса из одной чаши, пущенной по кругу, paздача мяса тоже подчеркивали равенство собравшихся.

Многие исторические сведения о йыйынах хранятся в эпических произведениях народного творчества. Информацию из них черпают ученые.

“

«Установка в середине майдана шеста (ҡолға) ознаменовывала начало праздника. После чтения муллой намаза начинались состязания: борьба, конные скачки, прыжки, бег, игры на курае, песни, пляски. Популярным видом соревнований на йыйынах была стрельба из лука: с большого расстояния нужно было попасть в движущуюся мишень — колечко. Иногда устраивались и шуточные состязания, например, кто больше выпьет топленого масла или кумыса или кто больше всех съест жирной баранины. Победителям состязаний давали коня, барана, куски мяса (мөсәй, һебә), узорные платки, полотенца. В состязаниях участвовали главным образом взрослые мужчины или юноши-джигиты (егеты). Имеются сведения, что устраивались скачки с участием девушек, но это происходило крайне редко, обычно девушки на йыйынах показывали свое умение петь и танцевать»,

— так описываются йыйыны в очерке Флизы Фатыховой «Народные праздники» в книге «Башкиры: Этническая история и традиционная культура».

Популярными на праздниках были те виды состязаний, которые способствовали физическому развитию подрастающего поколения и выявлению самых сильных и ловких батыров. По традиции молодежь и начинала соревнования. Победа в таких соревнованиях выдвигала юношу в число уважаемых, выдающихся личностей общины. Он получал звание батыра, а в случае войны возглавлял отряд воинов своего рода.

Ученые отмечают, что со временем йыйыны были возрождены в пределах волости или в кругу родственных деревень, но их содержание и характер изменились – вопросы политического и экономического развития перестали на них подниматься, а развлекательная часть выдвинулась на первый план.

Йыйыны башкиры проводят по сей день. Сегодня это слово употребляется в значении «форум, съезд». Свои йыйыны организуют представители разных родов – тамьянцы, катайцы, минцы и другие. Большую популярность в молодежной среде обрел праздник «Йәштәр йыйыны» – «День молодежи». Наиболее известен проводимый летом в Салаватском районе праздник «Салауат йыйыны», посвященный национальному герою башкир Салавату Юлаеву. На празднике выступают представители руководства республики, писатели, известные деятели культуры, почетные гости. «Салауат йыйыны» включает в себя обширную культурную и спортивную программы, множество интересных состязаний, в числе которых конкурс сэсэнов «Салауат әйтеше», конкурс батыров «Салауат йыйыны батыры», конкурс красоты «Красавица Зулейха», турнир по стрельбе из традиционного лука «Салауат уғы», конкурс юрт, конкурс предпринимательской инициативы и ремесел «Серебряное стремя», исторические реконструкции, выставки-ярмарки,

мастер-классы.

Интересно, что в последние годы йыйыны проводятся и башкирскими диаспорами, проживающими за пределами Башкортостана – в регионах России и за рубежом.

В 2019 году в Ишимбайском районе у подножия горы Торатау с большим размахом впервые прошел Республиканский фольклорный праздник «Торатау йыйыны». На мероприятие собралось более 50 тысяч зрителей не только со всей Башкирии, но и из соседних регионов России. Это событие стало настоящим йыйыном башкир, где и обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития и объединения башкирского народа, и были использованы развлекательные традиции, как пришедшие из глубины веков, так и современные. В рамках праздника состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного курултая (конгресса) башкир с участием гостей со всего мира. В развлекательной части были организованы театрализованное представление «Наследники сарматов», показательные выступления лучников «Мәргән уҡсы», древняя тюркская конноспортивная игра «Ылак», спортивные состязания, народные игры, конкурс бузоваров, выставки, концерт Toratau-party, лазерное и световое шоу.

Самый распространённый и любимый народный праздник башкир, который известен с глубокой древности, а ныне проводится на государственном уровне, – это Һабантуй –Сабантуй. Название праздника состоит из словосочетания «һабан» («сабан») – плуг и «туй» – праздник, то есть праздник плуга, праздник весеннего сева. Этот праздник знаменует собой окончание посевных работ и традиционно проводится с конца мая по июль. Праздник Сабантуй также широко и на государственном уровне отмечается татарами. Похожие праздники существуют и у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), и у казахов (чабан-той), и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свои особенности.

Праздник в древности способствовал сохранению единства башкирской общины и укреплению межродовых связей. Традиционно сабантуи проводились в каждом ауле, приглашались также жители соседних деревень. На поляне около деревни оформляли праздничную площадь – майҙан, которую застилали разноцветными паласами и ткаными скатертями, делали навесы и сооружали шатры, в центре устанавливали столб (ҡолға, бағана), женщины украшали ветви деревьев лентами.

Хотя письменных источников, по которым можно судить об исторических корнях сабантуя, практически не сохранилось, по произведениям устного народного творчества, отдельным записям путешественников и исследователей ученые делают выводы о древности этого праздника. Издревле смысл празднования начала или окончания сева, видимо, заключался в задабривании духов плодородия, чтобы получить хороший урожай в новом году.

“

«Главными действующими лицами на сабантуе были мужчины: подарки для призов собирали юноши, большинство состязаний устраивалось среди мужчин. Посев зерновых, перед которым первоначально и устраивался праздник, считался исключительно мужским делом. Мужчины молились у могил предков с просьбой об урожае»,

Русский писатель XIX века Филипп Нефедов записал башкирскую легенду «Ушкуль». В ней рассказывается о поклонении выставленному на вершине священной горы ритуальному плугу из красной меди во время весеннего праздника сабантуй, перед выходом на летовку. Этот праздник отмечался в конце мая – начале июня. В ходе праздника в честь Тенгри, духов земли-воды приносили жертвы, а также устраивали скачки лошадей и верблюдов.

С внедрением мусульманской религии задабривание духов приняло форму молитв в мечети о будущем урожае. В советское же время появилась традиция чествования и награждения лучших механизаторов, передовиков производства. Сначала сабантуй праздновали по отдельным хозяйствам, а затем в районах и крупных городах Башкортостана. К празднику приводились в порядок личные подворья, готовилось специальное угощение. На этот праздник съезжались многочисленные родственники и гости. Во многих хозяйствах стало традицией проведение смотра-конкурса на лучшее содержание домов и улиц, их озеленение и чистоту, итоги которого объявляются на сабантуе. Эта традиция сохраняется и по сей день.

Ученый-фольклорист Розалия Султангареева в 1983 году записала у жительницы Баймакского района Вахиды Мустафиной порядок проведения сабантуя, который был опубликован в томе «Башкирского народного творчества» «Обрядовый фольклор». По рассказу информатора, сабантуй делится на несколько этапов.

Ер һыҙыу

дословно «очерчивание земли», определение площадки праздника

Зыяратҡа барыу

поход на кладбище (молитва о благословении праздника)

Һабантуй күмәсе йыйыу

сбор подростками продуктов для угощения накануне праздника

Ҡолғасылар үтеүе

проход установщиков майданного столба

Һабантуйҙың барышы

ход сабантуя

• Ҡор башы ҡотлауы – поздравление главы собрания

• Ат сабыш – конные скачки

• Көрәш – борьба на поясах

• Аш бәйгеһе – конкурс приготовления еды

• Атылмаҡ йәки сәңгелдәк уйнау – качели для молодежи

• Аттан тартышыу – игра наездников, пытающихся стащить друг друга с лошади

• Түңәрәк йөрөп, таҡмаҡ әйтешеү – выступления музыкантов, певцов и исполнителей такмаков

• Мәрәкә уйындар – забавные игры

• Мәргәнлекте һынау – испытание меткости в стрельбе из лука

Һабантуйҙан һуңғы йолалар

Основные компоненты развлекательной части праздника, в древности являющиеся обрядовыми действами, остаются неизменными и сегодня. Обязательными в программе сабантуя являются конные скачки бәйге, национальный вид борьбы көрәш; восхождение на вертикальный длинный столб һырғауыл, прохождение по наклонному шатающемуся шесту, один конец которого закопан в землю, а к другому концу привязан приз тому, кто пройдет до конца шеста. На сабантуях распространены и другие состязания и игры: забег (йугереу), разбивание глиняных горшков с завязанными глазами, соревнование в беге в мешках, добывание ртом монет из котла, наполненного водой с отрубями или кумысом, перетягивание каната, бой мешками. Обязательным компонентом общественных праздников (йыйын и сабантуй) являлись молодёжные игры (уйын).

Скачки на лошадях – байга

Одним из главных соревнований на сабантуях и в старину, и сейчас являются скачки на лошадях –ат сабышы, бәйге(байга). Их начинали мальчики 6−12 лет, затем подключались более взрослые участники. Обычно длина дистанции составляла 6−7 километров. Зрители подбадривали всадников криками и приветствиями.

“

«Конные скачки происходят не по линейной, прямой трассе, а вкруговую. В этих конных бегах по кольцевой трассе мы можем усмотреть как имитацию движения солнца по небосводу, так и освящение, сакрализацию своей земли. Двигаясь круговыми движениями, окружая кольцом территорию, наши предки приводили свою землю в безопасное состояние, повторяя при этом действия своего прародителя Урал-батыра, когда тот в борьбе с силами хаоса создавал для башкир землю в момент зарождения жизни, ведь, по их представлениям, место и время проведения сабантуя олицетворяло как бы место и время зарождения жизни на земле»,

— пишет этнограф Закирьян Аминев в своем исследовании «Мифоритуальные основы башкирского праздника Сабантуй».

В «Продолжении Дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году» автор рассказывает о скачках на лошадях: «Как только издали покажутся скачущие, все становятся по обе стороны дороги и с волнением следят за приближающимися. На финише молодой парень или красивая молодая женщина держали на древке привязанный белый платок, вышитый по углам разноцветным шелком. Награда доставалась тому, кто всех на своей лошади перегонит и сорвет платок с шеста».

“

«Хотя плат и не дорогой, однако не всяк охотно пожелает и дешевую вещь подарить другому: то у них узаконено, чтобы на сабанном рыцарстве награждение сделано было руками той женщины, которая в деревне моложе всех замужем»,

— описывает Иван Лепехин.

Если финиша достигали одновременно несколько всадников, то главного победителя определяли в дополнительных состязаниях в борьбе или в стрельбе из лука. За первое место вручали жеребенка, за второе — деньги, за третье – полотенце.

Еще одним традиционным спортивным развлечением на сабантуе является борьба көрәш − курэш. Борцы, перекинув через спины друг друга кушак билбау, пытались положить противника на лопатки. Это зрелищное шоу всегда собирает большое количество болельщиков. В центре круга сначала борются мальчики лет 7−8, затем постарше. Распорядитель вручал победителю пару яиц, платок или кусок ткани. Полученный приз победитель передавал отцу, дяде или другому почитаемому пожилому человеку, которые одаривали его деньгами. Оставшиеся один-два самых сильных батыра оспаривали главный приз – обычно самый сильный батыр получал в подарок живого барана. Желая помериться силой, на сабантуй приезжали и победители из разных деревень.

“

«Это ритуальное действие можно интерпретировать как отражение древнего мифологического воззрения башкир, когда во времена оные («борон-борон боронда», «әлмисаҡта»), в начале мира, происходила борьба двух сил: сил Добра и сил Зла, борьба Нового и Старого, Жизни и Смерти. В ходе этой борьбы силы Добра побеждают силы Зла, и в мире воцаряется порядок (по-башкирски «тәртип», «рәт», «ип»)»,

— отмечает исследователь мифологии Закирьян Аминев.

Одним из захватывающих одиночных соревнований является восхождение на вертикальный длинный столб, шест – по-башкирски «һырғауыл». На самой вершине этого шеста вешают подарки (петух, сапоги, гармонь, вышитые полотенца, платки), которые достанутся в награду тому, кто сумеет взойти по шесту до вершины. Нужны невероятные сила и ловкость, многодневные тренировки, чтобы забраться на самую вершину столба, высота которого порой достигает 15 метров.

В мифологии столб первоначально символизировал собой мировой столб (или же мировую опору), по которому первопредок башкир Урал-батыр взбирался на небо.

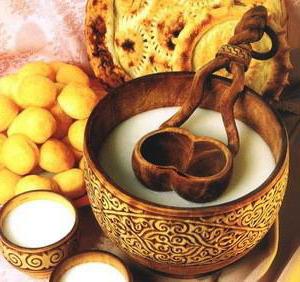

Развлечения на празднике плуга

Во время сабантуя исполнялись песни и пляски, народные музыканты играли на курае, кубызе, думбыре, кыл-кумызе, дунгуре и других инструментах. Недалеко от площади готовилась еда. Сабантуй заканчивался общей праздничной трапезой, на которой ели бишбармак, казы и другие блюда башкирской кухни. Каждая деревня готовила еду из специально привезенных с собой продуктов, распределяли между юртами гостей. По традиции батыр подносил голову барашка старейшине рода или мулле, который принимал и благодарил, далее пища передавалась на пробу всем пожилым людям.

“

Исследователь Сергей Руденко наблюдал, как готовилось мясное угощение в восточном Зауралье: «В довольно длинной, неглубоко вырытой канаве раскладывался огонь, над которым было поставлено в ряд несколько котлов с водой и мясом. Несколько человек с заострёнными палочками следили за варкой. Тут же рядом другая группа была занята приготовлением конских колбас, бишбармака. Когда бишбармак был готов, весь народ принимался за угощение, после которого уже под вечер расходились и разъезжались по домам».

Сабантуй – праздник труда, спорта и дружбы народов

Ныне сабантуй отмечается как праздник труда, спорта и дружбы народов. Его проведение приурочивают к выходным дням после окончания посевной. В каждом районе есть специально отведенные для ежегодного проведения сабантуя площадки.

Многие писатели и поэты посвятили этому празднику свои произведения. В романах «Сабантуй» Тайфура Сагитова и «Байга» Ахияра Хакимова, в сборнике «Сабантуй» Рамиля Хакимова, в стихах Мустая Карима, Мусы Гали, Булата Рафикова и других авторов народные традиции получают философское осмысление.

Как сообщается в Башкирской энциклопедии, с 1991 года сабантуй имеет статус общереспубликанского праздника. В современном Башкортостане проживают представители более 100 народов. Всенародное празднование сабантуя символизирует преемственность национальных традиций, уважительное отношение к национальной культуре каждого из этносов, проживающих в регионе. Праздник из года в год обогащается новыми формами и содержанием.

С 2019 года в Башкортостане на сабантуях усилилась поддержка здорового образа жизни – запрещены продажа и употребление алкоголя.

Национальный напиток буза

В последние годы сабантуй перешагнул свои исторические границы и широко празднуется в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах, в странах ближнего и дальнего зарубежья, там, где есть башкирская и татарская диаспоры. Национальная самобытность, традиционное гостеприимство, добрый дух этого праздника привлекают к нему людей разных национальностей и веры, объединяя и сближая их. С 2001 года в России проводится Федеральный Сабантуй, в котором активно участвуют профессиональные и самодеятельные артисты и творческие коллективы, спортсмены.

Видео фильма Сабантуй из архива ГУП ТРК «Башкортостан»

На протяжении многих лет Сабантуй как праздник башкир и татар проводится за рубежом – в Стамбуле, в последние годы его проводят также в странах Прибалтики, Европы, Канаде, США. Стоит отметить, что в городах за пределами республики даты сабантуя не привязаны к посевной, он отмечается как красивый праздник с национальным колоритом и проходит в период с мая до начала августа.

“

«Безусловно, для людей, которые живут вне родной страны, сабантуй — больше, чем праздник окончания весенних полевых работ. Это возможность сохранения национальной культуры, укрепления дружественных связей внутри татаро-башкиро-русскоговорящего сообщества. Важная миссия ассоциации «Юлдаш» — с помощью этого праздника познакомить с башкирской и татарской культурами и традициями и объединить все русскоговорящее сообщество. И поэтому безусловным достижением является то, что с каждым годом на швейцарский Сабантуй приезжает все больше людей из других стран Европы»,

— говорит один из организаторов праздника в Женеве Айсылу Янтурина-Дарлес.

Для презентации республики как курортного региона, привлечения туристического потока в регион, развития событийного туризма в Зауралье, создания положительного имиджа республиканского курорта «Якты-Куль» как зоны для полноценного семейного отдыха в Абзелиловском районе Башкирии придумали Курортный сабантуй.

Он впервые состоялся 4 июля 2015 года в Абзелиловском районе Башкортостана, на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск», около озера Якты-Куль (Банное). В программе праздника – состязания по национальной борьбе куреш, конное шоу, ярмарка народного творчества, экспозиция национальных дворов в фольклорно-этнографическом комплексе, костюмированные представления башкирских традиций и обычаев, выставка национальной кухни, эстафета национальных игр.

В программе Детского сабантуя — развлекательные и спортивные игры, творческие мастер-классы, конкурсы и призы. В концертной программе — выступления известных артистов и коллективов. Курортный сабантуй стал брендом и получает награды на туристских фестивалях.

Новую жизнь в современных форматах сабантуй обрел и в различных сообществах. В республике большой популярностью пользуются Журналистский сабантуй «Журфест», с недавних пор проводятся Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье», Театральный сабантуй Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык», Детский сабантуй.

- Лейла Аралбаева, автор-составитель, 2019

Инфоурок

›

Другое

›Презентации›Презентация на тему: «Башкирские народные праздники»

Презентация на тему: «Башкирские народные праздники»

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 247 человек из 63 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Башкирские народные праздники

-

2 слайд

У башкирского народа сложились свои многовековые национальные традиции. На ряду с религиозными мусульманскими праздниками одновременно свято почитаются и издавна отмечаются языческие праздники.

-

3 слайд

Сабантуй

Наверное самый яркий праздник в Башкирии – Сабантуй. «Сабан» по-башкирски «плуг», а слово «туй» означает «праздник», «свадьба». Праздник посвящен завершению весеннего сева и справляется на природе уже более тысячи лет. -

4 слайд

Это праздник труда, здоровья, силы и ловкости. Он имеет свои обычаи, обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными песнями и плясками.

-

5 слайд

Каргатуй

Каргатуй – башкирский праздник, посвященный прилету грачей и завершению зимы. В переводе с башкирского этот день так и называется – «Грачиная свадьба». -

6 слайд

. В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные костюмы, выходят на улицу, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами, серебром, бусами, платками.

-

7 слайд

Йыйын

Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа.. -

8 слайд

Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины. Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, где могли рассесться все уважаемые мужчины села.

-

9 слайд

Нардуган

Праздник посвященный солнцу и отмечался два раза в год во время летнего и зимнего солнцестояния. Для празднования собирались в одном из домов аула, каждый приходил с кушаньями. -

10 слайд

. Пожилые люди читали специальную молитву, произносили благопожелания, обращения к Солнцу с просьбой о благоприятной погоде, хорошем урожае, благополучии и изобилии.

-

11 слайд

Как и многие башкирские народные праздники, Ураза-байрам пришел вместе с мусульманством. Это один из важнейших праздников года, в этот день происходит разговение после долгого поста.

-

12 слайд

С утра все люди отправляются в мечеть, затем в домах накрываются богатые столы, часть еды обязательно раздается нуждающимся, также бедным нужно дать денег, чтобы им было на что славить Аллаха.

-

13 слайд

Так же Башкиры отмечают Курбан-байрам. Этот мусульманский праздник отмечаетсяв сентябре , и связан с жертвоприношениями и паломничеством в Мекку. Он означает высшую точку пути к святым местам.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 098 790 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 06.08.2021

- 189

- 0

- 06.08.2021

- 99

- 0

- 06.08.2021

- 150

- 1

- 06.08.2021

- 200

- 0

- 06.08.2021

- 118

- 0

- 06.08.2021

- 128

- 0

- 06.08.2021

- 180

- 2

- 06.08.2021

- 224

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»

-

Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»

-

Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»

-

Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»

-

Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»

-

Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»

-

Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»

-

Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»

-

Скачать материал

-

06.08.2021

3448

-

PPTX

5.7 мбайт -

137

скачиваний -

Оцените материал:

-

-

Настоящий материал опубликован пользователем Богатырева Вера Сергеевна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 5 лет и 7 месяцев

- Подписчики: 0

- Всего просмотров: 12080

-

Всего материалов:

13

Обновлено: 31.01.2023

У Б. календарь сочетал в себе солнечный и лунный типы и был тесно связан с явлениями природы. Первоначально осно вывался на тюрк. календаре с 12‑лет ним циклом (м ө с ә л), каждый год к‑рого имел название животного: мыши (сыс ҡ ан), коровы (hыйыр), барса (бары ҫ ), зайца ( ҡ уян), драко на (ылыу, аждаhа), змеи (йылан), лошади (йыл ҡ ы), овцы ( ҡ уй, һ ары ҡ ), обезьяны (маймыл), курицы или петуха (тауы ҡ , ә т ә с), собаки (эт), свиньи (ду ңғ ы ҙ , сус ҡ а). С каж дым годом были связаны особые приме ты и поверья: годы мыши и ко ровы считались урожайными; дракона — дождливым и урожайным; змеи — засушливым; лошади — холодным и неурожайным, годом войн; барса — годом изобилия; зай ца и обезьяны — неурожая и голода; в год овцы обычно ждали холодную зиму, но он считался благополучным и урожайным; годы петуха и собаки предвещали суровые и продол жи тельные зимы; в год свиньи ожидали обильные дожди, политич. смуты. По солнечному календарю и зодиа кальным созвездиям (б ө р ө ж), впо следствии и христианскому календа рю, определялись сезоны года, вре мя выхода на кочёвки, позднее — на сельскохоз. работы. С принятием ислама было введено летоисчисление по хиджре, с присоединением Башкортостана к России параллель но начали использовать юлианский и григорианский календари. Мусульманские праздники и обряды постепенно стали традиционными. Выделяли 4 времени года (весна, лето, осень, зима). Начало каждого месяца приходилось на 22 число по григорианскому календарю. Но вый год — Науруз — отмечался в ночь с 21 на 22 марта. Название каждого месяца связывалось с при родными явлениями, сезонами или сельскохоз. работами, были распро странены также тюрк. и арабские наименования. Названия дней недели происходят от персидских “шамбэ” (суббота), “йэк” (один), “до” (два), “сэ” (три), “чахар” (че тыре) и арабского “джума” (неделя, пятница). В диалектах баш. языка сохранились названия дней недели: “тыу ғ ан к ө н” (“родившийся день”) — понедельник, “атлан ғ ан к ө н” (“день верховой езды”) — вторник, “ ҡ ан к ө н” (“кровавый день”) — среда, “йы ҡ к ө н” (“жерт венный день”) — четверг, “й ө к к ө н” (“тяжёлый день”) — пятница, “ ҡ о ро к ө н” (“пустой день”) — суббота, “а ҙ на к ө н” (“недельный день”) — воскресенье. Существовали и др. наименования дней недели, связан ные с названиями планет солнечной системы.

Земледельческие обряды условно можно разделить на 2 группы: первая связана с подготовкой и проведением сева (весной и летом), вто рая — с выращиванием и уборкой урожая (летом и осенью). Б. совер шали очистительные, предохранительные и др. обрядовые действия, для обеспечения обильного плодо ношения и сохранения урожая, под готовки к севу будущего года. Мно гие земледельческие обряды связаны с почитанием воды: большинство из них было направлено на вызы вание дождя (самым древним и прос тым было обливание, обычно проводившееся во время весенне-лет них обрядов и праздников). Основ ными продуктами ритуальных трапез были крупа и яйца, к‑рые символизировали плодородие. Во время сева в поле выходила вся семья, по пути к своему участку глава семьи раздавал детям, сиротам и беднякам яйца, их также разбрасывали вместе с зёрнами по полю. В день заверше ния сева проводился обряд “ Һ абан һ ыуы” (“Плужная вода”): обливали водой пахарей, поля, двор, траву, скот. Известен обряд “ Һ абан бут ҡ а һ ы” (“Плужная каша”), во время к‑рого готовили кашу из злаков и угощали пахарей, стариков, детей. В засушливое лето проводили об ряд “Ям ғ ыр тел әү ” (“ Вызывание дож дя”): в назначенный старейшинами день (в этот день никто не дол жен был умываться и надевать чис тую одежду) вся деревня выходила к реке, на берегу к‑рой приносили в жертву корову или несколько овец чёрной масти (под цвет чёр ной тучи). Конечности и голову жи вотного кидали в воду или закапывали; после совместной трапезы в речку бросали дырявый прокопчённый котел или жел. предмет, молодёжь обливала друг друга во дой, проводили различные нар. игры, люди старшего возраста читали молитвы на кладбище или в поле. В Зауралье и на юге Башкортоста на в дождливое лето совершали об ряд “ Ҡәһә рле ям ғ ыр” (“Проклятый дождь”): в назначенный старейшинами день старики, старухи, а так же дети (обязательно должны были быть в чистой одежде) выходили на близлежащий холм, где устраивалось ритуальное угощение (забивали корову или овцу белой масти), люди старшего возраста читали молитвы (если ранее проводил ся обряд “Ям ғ ыр тел әү ”, из водного источника убирали дырявый котёл). На прекращение дождя и вызывание солнца был направлен обряд “ Ҡ ояш тел әү ”, или “Ая ҙ тел әү ” (“Вызывание солнца”), восходящий к древним солярным культам. В це лях со хранения посевов проводился обряд “Тел ә к” (“Пожелание”), сопровождавшийся жертвоприношением, ритуальным угощением, мо лениями. Для этого из дома во двор обычно выносили блестящий метал лический предмет или втыкали в зем лю нож (с появлением солнца их заносили обратно). Во время сбо ра урожая проводили обряд “Ер к ә тм ә не” (“Дар земле”): совершали жертвоприношение (забивали корову, овцу или барана), разбрызгивали по земле кровь жерт венного животного, а также зака пывали в землю горсть зерна. С циклом земледельческих работ связан ряд нар. праздников, наиболее важ ным из к‑рых является сабантуй, приуроченный к окончанию весен них полевых работ. Весной или в начале лета также проводились празд ники “ Ҡ ар ғ атуй” (“Грачиная свадьба”) или “ Ҡ ар ғ а бут ҡ а һ ы” (“Грачиная каша”), “К ә к ү к с ә йе” (“Кукушкин чай”), во время к‑рых совершали обрядовые действия с обра щением к природе и птицам с прось бой об изобилии и благопо лучии, готовилась ритуальная каша из зла ков. Ранней осенью в честь первого урожая проводился обря довый празд ник “Ашлы ҡ байрамы” (“Праздник зерна”), когда приглашали гостей на традиц. кашу из злаков.

Нар. игры у Б. выступают одним из главных компонентов большин ства традиц. праздников и обрядов. Их условно можно разделить на со провождающие праздники и обряды, посв. основным этапам жизни человека (рождение и смерть, переход из одной возрастной категории в другую, вступление в брак), и связанные с основными кален дарными праздниками и обрядами. В играх нашли отражение представ ления о добре и зле, человеке и его силе, существовании добрых (Ак бузат, Самрау, толпар, Хумай и др.) и злых (албасты, бисура, пярий, убыр, шурале и др.) героев и духов. Они содержат различные театрализованные действия, элементы воен но-спортивного, танцевального, му зыкального, песенного, устно‑поэти ческого и изобразительного искусств, модели импровизации жизненных ситуаций, явлений, культового поведения. Весной нар. игры устраивали на склоне горы, летом — на берегу реки или на окраине дерев ни: устанавливали качели ( әүһә л ә й), скамейки, место для танцев устилали досками. Проводились состязания по игре на гармони, думбыре, дунгуре, кубызе, курае и др. муз. инструментах (один начинал мелодию, другой должен был её завершить), исполнению такмаков, сольных и коллективных танцев, а также игры, позволяющие моло дым показать свои таланты, мастер ство, ловкость, силу. Во время празд ников (йыйын, сабантуй, туй и др.) устраивались конноспортивные нац. игры — байге, кот алыу ( ҡ от алыу, в переводе с баш. буквально — догнать удачу), кук буре (к ү к б ү ре, в переводе с баш. буквально — се рый волк), джигитовка и др., спор тивная борьба — курэш (к ө р ә ш). Женщины и девушки в осенне-зим ний период собирались для занятий рукоделием и совместной работы по изготовлению ковров, сукна, предметов домашнего обихода и одежды, с этими обычаями связан ряд нар. игр. Во время аулака и урна ша проводились игры, позволявшие молодым выразить свои симпатии друг к другу.

С рождением ребёнка связан ком плекс традиц. обрядов. Беременным запрещалось смотреть на больных и некрасивых людей, причинять вред животным, крутить жернова и др. Для защиты от злых духов (джинн, албасты) использовали различные обереги, к одежде пришивали амулеты (бетеу, пучки гусиного пуха и др.), читали молитвы. Существовали различные приметы, предсказывающие пол будущего ребёнка. Если младенец рождался в плаценте (б ө рк ә нсект ә тыуыу), считалось, что его ожидает счастливая жизнь, если недоношенным — не разрешалось его никому показывать, до до стижения предполагаемого срока родов ребёнок должен был находиться в тёмной комнате. После окончания родов устраивали чаепитие в честь новорождённого (б ә п ә й с ә йе), повитухе дарили платье или платок (кендек та ҫ тары). Тот, кто извещал отца о рождении ребёнка, получал вознаграждение ( һө й ө нс ө ). По по верьям, в первые 40 дней после ро дов в младенца окончательно вселялась душа, вокруг него и матери собирались злые духи. Если после посещения какого‑то человека ребёнок заболевал или долго плакал, считалось, что его сглазили (бала ғ а к үҙ тей ҙ ере ү ). Существовало множе ство обрядов для сохранения жизни и здоровья новорождённого: ими тация его купли‑продажи, надевание на него “собачьей рубашки” (эт к ү л д ә ге, к ө с ө к к ү лд ә ге; распашонка, к‑рую сначала надевали на собаку) и др. На 3‑й или 7‑й день после рождения ребёнка для женщин ор ганизовывали праздник, на к‑ром по казывали младенца (кендек с ә йе, еп с ә йе). После трапезы гостям разда вали заранее приготовленные нит ки (б ә п ә й ебе). На 40‑й день проводили обряд бишектуй (бишек туйы, от баш. бишек — колыбель, туй — свадьба, колыбельная свадьба). В честь рождения первенца устраивали большое празднество с уго щениями, состяза ниями, нар. играми и др. Наиболее важным в цикле родинных обрядов являлся ритуал имянаречения (исем туйы), отмечались также появление первого молочного зуба, первый шаг ребёнка (т ә п ә й с ә йе).

Свадебные обряды Б. охватывали значительные хронологические рам ки, иногда от рождения будущих супругов до начала семейной жизни. Обряд помолвки детей — бишек туй — мог проводиться от 40‑го дня после рождения до 5 лет; сыргатуй ( һ ыр ғ а туйы, от баш. һ ыр ғ а — серь га, туй — свадьба, праздник) — ког да “жених” был в состоянии самостоятельно сесть на коня и управлять им, а “невеста” могла носить воду (в этом случае мальчик дарил де вочке серьги). После этих симво лических свадеб и достижения молодыми совершеннолетия устраивалась настоящая свадьба — никах. Зна комство и общение молодых проис ходило на посиделках (аула ҡ , урнаш), летовках (й ә йл әү ), во время посещения девушкой родственников со стороны матери (ултырма ғ а барыу) и др. Сватовство часто при урочивалось к сабантуям, йыйынам, майданам и др. Когда приезжал будущий свёкор, девушка уходила с подругами к кому‑либо из родственников. С отъездом сватов молодые женщины приносили её на руках, зимой привозили на санках в дом родителей, при этом подруги невесты всячески этому препятствовали. Во время ответного визита (мал алыр ғ а барыу) родственники невесты забирали домашний скот, предназначенный для организации свадьбы (туйлы ҡ малы), часть калы ма ( ҡ алым) и махара (м әһә р, предус мотренная шариатом компенсация, чаще в виде имущества, к‑рая оставалась в собственности жены в слу чае развода по инициативе мужа или его смерти), что являлось основа нием для никаха. Если жених не мог уплатить калым, он похищал невес ту, чаще всего по предварительному сговору с ней. После завершения предсвадебных приготовлений проводили никах и основные сва дебные торжества (туй), к‑рые мог ли продолжаться несколько дней. Погостив у невесты 3—4 дня, жених уезжал; ему разрешалось периодически навещать молодую жену (кей әү л ә п й ө р өү ), к‑рая имела право переехать к нему только после про ведения обряда калын ( ҡ алын), озна чавший полную выплату калыма. Её переезд сопровождался рядом ри туалов: спор за девичий головной убор (та ҡ ыя ғ а талашыу), борьба за невесту между её подругами и жен щинами со стороны жениха и др. Во время прощания невесты с род ственниками вручались подарки, ис полнялись сенляу (се ң л әү — при читание) и обрядовые песни ( һ ама ҡ ), в к‑рых нашли отражение бытовой уклад баш. семьи, права, обязанности и взаимоотношения её членов. С головного покрывала молодой снимали пришитый кусок ткани с монетами, затем она надевала одежду, изготовленную из тканей, полученных в качестве части калы ма, при этом мать жениха, показывая, что принимает невестку в свой дом, должна была завязать ей концы головного покрывала и пояс. В большинстве районов невеста вхо дила в дом жениха в сопровождении женщин. В сев. районах бытовала традиция разбрасывания привезённых гостинцев (пряники, пе ченья и т.п.), к‑рые собирали дети. Подъехав к дому жениха, невеста не спешила сходить с подводы. Свекровь подводила к ней тёлку в подарок, невеста сходила, наступая на подушку или коврик, брошенный под её ноги. Ритуал означал пожелание доброго нрава невестке, спокойной жизни. За порогом дома свекровь встречала невестку с 2 пиа лами, одна из к‑рых была напол нена мёдом, другая — маслом. Сна чала она подавала невестке ложку мёда, чтобы была сладкоречивой, за тем масла — добродушной. В нек‑рых районах молодая подходила к печи, затем к свекрови для получения бла гословения. В день приезда (или на следующий день) невесте пока зывали водный источник ( һ ыу баш латыу, һ ыу к ү р һә те ү ), к к‑рому её вели подруги и золовка ( ҡә йен һ е ң ле, бик ә с, һ ылыу, ҡ аныш), нёсшая узорное коромысло с вёдрами и чер павшая воду из источника. Молодая бросала серебряную монетку в воду в качестве приношения духу воды ( Һ ыу ин әһ е). Невестке запрещалось разговаривать со свёкром и с муж чинами старше родителей мужа. Мо лодая получала право общаться со свекровью после вручения ей спе циального подарка ( һө йл ә шеп би ре ү ), со старшими братьями и дядья ми мужа — после приглашения их с жёнами на трапезу, во время к‑рой невестка клала перед мужчинами свои подарки, обговорив их ритуальное назначение. Войдя в дом к род ственникам мужа в первый раз, она должна была повесить на гвоздь узорное полотенце или скатерть (элеп ине ү ). Через 2—3 месяца новобрач ные посещали родителей невесты (т ү ркен барыу), в честь их приезда созывали гостей (т ү ркен бал), каждый из к‑рых одаривал молодых подарками. Перед отъездом отец девушки отдавал скот, выделенный в приданое (инсе мал). Че рез год молодая жена могла гостить у своих родителей 2—3 недели (ул тырма ғ а барыу, ултырып ҡ айтыу).

Комплекс традиц. погребальных обрядов связан с охраной покой ного (м ә йетте һ а ҡ лау), подготовкой к погребению (м ә йетте йыйыу), про водами (м ә йетте о ҙ атыу), захороне нием (м ә йетте ҡ уйыу, к ү ме ү ) и поминками (и ҫ к ә алыу, аят у ҡ ытыу). Считалось, что их совершение облегчает переход усопшего в загробный мир. С принятием ислама Б. начали проводить погребение по мусульманским канонам, вместе с тем сохранились элементы, связан ные с доисламскими верованиями. Умершего хоронили в день смерти не позднее полудня или на следую ший день. До похорон рядом с телом покойника находились люди, к‑рые читали заупокойные молитвы из Корана. Умершего укладывали в вытянутом положении на нары или скамью головой к Каабе, на грудь клали ножницы или нож, иног да Коран. В день погребения совер шали ритуальное омовение усопше го (т әһә р ә т) и заворачивали его слева направо в саван (к ә фен) в 3 слоя, после чего саван перевязывали ве рёвками (билбау) над головой, в об ласти пояса и колен и клали умер шего на луб ( ҡ абы ҡ ). Погребальную одежду мужчин дополняла чалма (с ә лл ә ), женщин — платок и нагруд ник. Из дома покойника выносили ногами вперёд и укладывали на дер. носилки (м ә йет а ғ асы, йыназа а ғ а сы, тим а ғ асы). Тому, кто будет мо литься за его душу в течение 40 дней (чаще всего это был мулла), в ка честве подаяния (г ү р х ә йере, г ү р са ҙ а ҡ а һ ы) давали барана или козу, остальным присутствующим — день ги, платки и др. Женщинам разрешалось провожать умершего только до ворот кладбища. Молитвы читали перед тем, как вынести покойного из дома, за 40 шагов до кладбища (йыназа нама ҙ ы) и перед погребе нием. Могилу ( ҡә бер) готовили в день погребения, в юж. стене делали под бой (л ә хет) высотой и шириной ок. 60—70 см, в к‑рый умершего клали на спину или правый бок лицом к Каабе, затем прикрывали досками, дёрном или лубом. Вокруг могилы выкладывали камни, ставили сруб или каменную плиту, на к‑рую наносили тамгу или имя, даты рож дения и смерти, изречения из Корана. Поминки проводили на 3‑й ( ө с ө ), 7‑й (ете һ е), 40‑й ( ҡ ыр ҡ ы) дни и через год (йыллы ҡ ); счита лось, что нарушение этой традиции могло повлечь за собой несчастье, болезнь или смерть близких.

Б., будучи мусульманами, совер шают намаз (в переводе с персидского — молитва), хадж (в переводе с арабского — паломничество), соблюдают уразу (30‑дневный пост, во время к‑рого мусульмане от вос хода до заката солнца должны воз держиваться от пищи, питья, игр, зрелищ и др.) в месяц рамадан (9‑й месяц мусульманского календаря), проводят обряды имянаречения, никах, суннат (с ө нн ә т — обряд обреза ния), погребальные обряды и др. Од ними из важнейших праздников являются Ураза‑байрам, знаменующий окончание уразы, и Курбан-байрам — день жертвоприношения и заверше ния хаджа. Все обряды сопровождаются чтением сур из Корана.

У Б.-мусульман существует обряд “Аят у ҡ ытыу” (“Чтение аята”), явля ющийся составной частью погребально-поминальных обрядов, также аяты читаются при въезде в новый дом или перед отправкой в дальний путь.

У каждого национального народа есть свои обычаи и традиции, уходящие корнями в древность и имеющий в себе глубокий культурный смысл, который служит им для укрепления и усовершенствования духовного-морального общинного строя. Башкиры в этом плане не являются исключением. На данное время башкирская культура не особо популярно среди национальной молодежи, да и старейшины не пиарят старинные праздники. Но наша культура и праздники не утрачены, не забыты и не запрещены.

Работа содержит 1 файл

Праздники.docx

У каждого национального народа есть свои обычаи и традиции, уходящие карнями в древность и имеющий в себе глубокий культурный смысол, который служит им для укрепленя и усоверщенствования духовного-морального общинного строя. Башкиры в этом плане не являются исключением. На данное время башкирская культура не особо популярно среди национальной молодежи, да и старейшины не пиарят старинные праздники. Но наша культура и праздники не утраченны, не забыты и не запрещенны.

Это статья не предназначен только для башкиров и татар, мы должны знать и уважать историю своих соседей я буду очень рад если смогу заитересовать ее и другии национальности нашей не обьятной родины, ведь мы живем на одной земле и ходим под одной луной

Краткая история башкир.

Государственность башкир восходит к IX — началу XIII веков — к этому времени относится образование союза башкирских племен. В 1219-1220 годах земли Башкортостана вошли в состав империи Чингисхана. В середине XVI века башкиры добровольно вошли в состав Российского государства. К этому времени они жили в составе Ногайской орды, Казанского и Сибирского, частично, Астраханского ханств. Процесс вхождения края в состав России не был одномоментным, он охватил несколько десятилетий и затронул ареал, намного превосходящий территорию нынешнего Башкортостана. Жалованные грамоты Ивана Грозного башкирским племенам стали основой их договорных отношений с царским правительством. Несмотря на то, что сами первичные документы пока не найдены и, возможно, не сохранились, они упоминаются в шежере (родословных) башкир, на них в течение длительного времени ссылались обе стороны.

О национальных и традиционных праздниках.

Башкирские национальные праздники

Наиболее древний башкирский праздник йыйын (народное собрание). На народных собраниях решались вопросы мира и войны, уточнялись границы родоплеменных территорий, улаживались споры. Завершались народные собрания праздником. На йыйын приглашались жители из других дальних аулов. Делалось это для установления дружеских отношений с другими родами, а также завязывания знакомств. У башкир брак внутри рода был строго запрещен, а знакомства на йыйыне позволяли выбрать невесту из другого рода. . Сабантуй в древности праздновали непосредственно в день перекочевки с зимнего пастбища на летнее. Главное значение на празднике придавалось военно-спортивным играм, выявлению молодых батыров, защитников рода, племени, народа. Празднество вели аксакалы, занимавшие на праздничном майдане самые почётные места. Батыры прежних сабантуев приносили на праздник лоскутки тканей, которые они получили за победу на состязаниях на прежних сабантуях. В случае новой победы лоскутки, нашитые на ленту, показывали зрителям. Так вёлся счет победам. Старики в день праздника ходили молиться в мечеть, прося у Бога богатого урожая. На сабантуе не было строгих правил, старики обыкновенно садились пить кумыс, а остальные веселились — каждый по своему возрасту. . Первый весенний праздник справлялся ранней весной, за день-два до откочёвки на летние пастбища. Назывался он Вороний праздник или воронья каша. Этот праздник посвящался пробуждению природы, наступлению нового года. В нём участвовали только женщины и дети (мальчики до 12 лет). Праздник способствовал формированию в подрастающем поколении экологической культуры, развивал потребность общения с природой, познания реального мира, определял в какой-то степени положительное поведение люден в природе. Женщины в этот день кормили птиц, обвешивали ещё голые ветки деревьев различными предметами, как бы предсказывая природе благополучие, пышное цветение. Большое значение имела и художественная часть праздника: многолюдные хороводы, игры, соревнования, песни, танцы. Примечательно, что песни и танцы на празднике сочинялись из поколения в поколение самими женщинами.

Нардуган, в переводе с тюркского — начало нового года, с персидского — новый год. Этот один из наиболее ярких и красочных древних праздников приходится на первый день месяца фарвардина по древнеиранскому солнечному календарю, а по григорианскому на 21-22 или реже на 23 марта (в 2009 году — 22 марта). В первый день года принято ходят друг к другу с новогодними пожеланиями, пляшут. Гостей хозяева одаривают мелочью, сладостями. Если в первый день нового года первым в дом зайдёт мужчина, — значит, год будет щедрым, благополучным. Гостя обильно угощают, подают брагу, медовуху и т.д.

Иске ян, а ел девушки загадывают на жениха. Записываются приметы: если в новогодний вечер много звёзд на небе, то хороши будут ягоды и домашняя птица: гуси, утки, индюки, куры.

Кар хэуые (за талой водой) -отмечается в апреле. Накануне определяют место, где можно брать воду или снег, красной ленточкой. Принимали участие в этом все, джигиты притаптывают тропинку, девушки с коромыслами идут за талой водой. Бабушки рассказывают, что эта вода очень полезна, ее растирались до пояса, лицо, они верели что вода снимает нездоровье, колдовские чары. В этот день танцевали, пили чай и ели блины.

Какук сайе (кукушкин чай), башкирский обряд весенне-летнего цикла. Распространен в Южном Башкортостане и в Зауралье. На востоке Башкортостана (Учалинский р-н) известен под названием «йома сэйе» («чай, в пятницу»), в северных районах республики Башкортастана и в Пермской области — «сэйесмэ» («чаепитие»). Кукушкин чай представляет собой своеобразную встречу весны и приходится на так называемый месяц кукушки. Традиционно кукушкин чай — это коллективное чаепитие, сопровождающееся играми, песнями, плясками, гаданиями. Жители деревни собирались на чаепитие в определенном месте (на берегу реки, на склоне горы), или каждая хозяйка устраивала угощение на лужайке перед домом. Считалось, что чем больше радушия окажет хозяйка, тем благополучней сложится год для ее семьи. Кукушкин чай так же, как и каргатуй, восходит к архаичным верованиям и обрядам, связанным с почитанием птиц и предков.

Праздник щавеля. Этот праздник проводится весной. Как природа подарила первую пищу. Этот обычай весны на первые плоды природы — щавеля. У человека тоже есть такое время, когда впервые появляется первый зуб, первое слово, первый шаг, впервые садится верхом на лошадь и т.д. — все это принимается, как праздник, так и у весны есть первые плоды, первый снег, дождь, гром, радуга и т.д. — которые закреплены обычаем. Поэтому дикий лук, щавель, дикую редьку, борщовку когда весной впервые пробуешь, выражаешь благодарность природе. Башкиры благодарили Весну, Осень, Лето за те продукты питания (растения), которые получали от природы. Так же «суп из дикого лука» и «дикой редьки» посвящены благодарению природы за первые растения для пищи. Если поешь первую зелень весны, то не болеешь. Шесть майских трав спасают от шестидесяти болезней; — говорили предки.

Народ ценил пользу лекарственных трав, ягод, плодов деревьев которые дает матушка-земля, природа. Крапива от сердечной боли, девясил от желудка, кора березы -от боли суставов. От голода, засухи и бедствий людей спасала природа, а в праздники природа радовалась вместе с народом. От завоевателей, войны — дети, старики, женщины спасались в лесах, степях и пещерах. Мать природа — Жива, ведь она растет, цветет, стареет, плачет, смеется, умирает, а потом опять растет.

С X века среди башкир распространяется ислам, ставший в XIV веке господствующей религией. Наиболее значимый для мусульман — башкир праздник — Курбан-байрам. Все торжества, имеющие отношение к исламу, отмечаются по мусульманскому лунному календарю. Праздник Курбан-байрам начинается 10-го числа месяца зуль-хиджжа. Он совпадает с днем завершения паломничества в Мекку. Праздник Курбан-байрам установлен в воспоминание о попытке принесения Авраамом своего сына в жертву Богу и празднуется четыре дня. Начало праздника определяется появлением новой луны. За появлением луны следили различными способами, в одних местах смотрели на воду (в пруд, озеро, реку), в других спускались в глубокий колодец или яму и оттуда высматривали луну. Человек, который первым являлся к мулле с заявлением, что ему удалось увидеть серп молодой луны, получал награду. В первый день праздника приглашаются в гости только близкие родственники и соседи, а затем уже начинается хождение по гостям, сначала по приглашению, а потом заходят запросто, к кому вздумается. Сам хозяин не участвует в еде вместе с гостями, а должен стоять все время на ногах, переходя от одного гостя к другому, пока не будет приглашен самими гостями принять участие в трапезе. Праздник — это радостное событие. В этот день мусульмане готовят традиционные национальные блюда, друзьям и родственникам преподносят подарки, причем они не должны быть дорогими. В каждом доме мусульманина царит дух такого гостеприимства и щедрости, что любой человек, зашедший в дом, не выйдет, не отведав праздничного угощения

Зачем все таки нужны нам праздники? соблюдение традиций, дополнитьльный повод встретится родственникам и друзьям или «себя показать да и на других посматреть!?». Наверно каждый выбирает лично для себя не зависимо от национнальности и веро исповедания. Но мой взгляд автора, утверждает о том что в эти праздники главное уделить внимание всем своим хорошим друзьям и ближайшим родственникам. И как гласит старая и избитая пословица «Главное не подарок, а внемание!» и хочится добавить высказывание одного филосафа «ошибается тот человек который уверен что сможет прожить без общества, и ошибается в двойне те кто думают что общество не сможет прожиь без них!». Не забывайте о своих лучших друзьях которые идут рядом с вами и ближайших родственников которые будут поддерживать вас всегда и готовые принять вас такими какими вы есть.

Способ приготовления кумыса

Готовили кумыс в прежние времена в деревянных кадках из липы или дуба. Процесс приготовления заключался в следующем: вначале готовили закваску — бродило, которую замешивали с кобыльим молоком и давали настояться. Бродилом для получения первого кумыса у башкир служит кислое коровье молоко. Иногда в качестве закваски использовали разваренное до консистенции каши пшено с постоявшим кобыльим молоком или пшено с солодом).

Ну, а когда первый кумыс приготовлен, то следующим бродилом служит крепкий кумыс. Кстати, еще в прошлом веке было установлено, что микроорганизмы кумыса образуют зерна, которые можно промывать, высушивать и сохранять. Закваска из таких зерен — наилучшая. Это — чистые культуры бактерий.

По времени созревания с момента заквашивания кумыс подразделяют на слабый (одни сутки), средний (двое суток) и крепкий (трое суток). Доля спирта в них составляет соответственно 1; 1,5 и 3%. Кумыс, приготовленный из непастеризованного кобыльего молока считается натуральным кумысом). Натуральный однодневный кумыс обладает диетическими и лечебными свойствами.

2.Науруз (наурыз).

Праздник Нового года по солнечному календарю, совпадающий с днем весеннего равноденствия, распространен среди ирано-язычных и тюрко-язычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар. Башкиры унаследовали его у ирано-язычных племен которые обитали в долине рек Яик (Урал), Сакмара примерно в 7 в. до н.э. В науруз каждая семья варила из круп злаковых культур ритуальную пищу, которой угощали гостей и всех желающих. Во время Науруза взрослый предводитель, специально назначенный обществом учредитель праздника, вместе с юношами организует хождение по дворам. Они прославляют хозяев за домовитость, щедрость, после чего получают продукты для общей трапезы, вышитые изделия для награждения участников состязаний в беге, борьбе (курэш), скачках, а также певцов, сэсэнов, кураистов, думбыристов, танцоров, мастеров горлового пения (узляу). В Науруз обязателен ритуал посещения стариков для получения благословения (фатиха). Обряды, совершаемые в Науруз, призваны задобрить природные силы и духи предков для достижения благополучия в наступающем году.

Башкирский праздник весенне-летнего цикла, известен в центральных и восточных районах Башкортостана, в Зауралье. Традиционно праздник устраивали с наступлением весны. В Западном и Югo-Западном Башкортостане его проводили за день до сабантуя, в нем участвовали главным образом женщины и подростки, но могли присутствовать и мужчины. Праздник начинался с молений на кладбище, иногда сопровождался жертвоприношениями. В ходе праздника молодые женщины, девушки устраивали импровизированные представления с песнями, танцами, играми. Распорядительницу праздника называли алсабыр или юлбарсы. После общей трапезы участницы оставляли остатки ритуальной каши на пнях деревьев, камнях с благо пожеланиями к птицам. У юго-восточных и горных башкир каргатуй почти всегда устраивали на ближайшей горной вершине. Во время празднества деревья наряжались цветными шалями, бусами и другими украшениями, выставлялись молочные продукты; мальчики имитировали карканье птиц. У западных башкир обряд был исключительно подростковым. Истоки праздника лежат в архаичных пластах верований: культе птиц, ранней форме культа тотемич. предков. Возможна двойная интерпретация праздника: «воронья свадьба», «воронья каша», т.к. возникновение связано с культом вороны, и «грачиная свадьба», «грачиная каша», что обусловлено изменением характера обряда, ставшего своеобразной встречей весны.

4.За талой водой.

Проводится в апреле. Накануне определяют место, где можно брать воду или снег, красной ленточкой. Принимались все, джигиты притаптывают тропинку за водой, бабушки рассказывают, что эта вода очень полезна, растирались до пояса, лицо, снимает нездоровье, колдовские чары (бальзам).

Девушки с коромыслами идут за талой водой. Танец. Пили чай, ели блины.

5.Кукушкин чай .

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

Башкирские народные праздники

У башкирского народа сложились свои многовековые национальные традиции. На ряду с религиозными мусульманскими праздниками одновременно свято почитаются и издавна отмечаются языческие праздники.

Это праздник труда, здоровья, силы и ловкости. Он имеет свои обычаи, обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными песнями и плясками.

. В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные костюмы, выходят на улицу, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами, серебром, бусами, платками.

Йыйын

Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа..

Нардуган

Праздник посвященный солнцу и отмечался два раза в год во время летнего и зимнего солнцестояния. Для празднования собирались в одном из домов аула, каждый приходил с кушаньями.

. Пожилые люди читали специальную молитву, произносили благопожелания, обращения к Солнцу с просьбой о благоприятной погоде, хорошем урожае, благополучии и изобилии.

Как и многие башкирские народные праздники, Ураза-байрам пришел вместе с мусульманством. Это один из важнейших праздников года, в этот день происходит разговение после долгого поста.

С утра все люди отправляются в мечеть, затем в домах накрываются богатые столы, часть еды обязательно раздается нуждающимся, также бедным нужно дать денег, чтобы им было на что славить Аллаха.

Так же Башкиры отмечают Курбан-байрам. Этот мусульманский праздник отмечаетсяв сентябре , и связан с жертвоприношениями и паломничеством в Мекку. Он означает высшую точку пути к святым местам.

- подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР

- по всем предметам 1-11 классов

Курс повышения квалификации

Охрана труда

- Сейчас обучается 132 человека из 45 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Охрана труда

Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

- ЗП до 91 000 руб.

- Гибкий график

- Удаленная работа

Дистанционные курсы для педагогов

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 609 251 материал в базе

Самые массовые международные дистанционные

Школьные Инфоконкурсы 2022

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

- 06.08.2021 779

- PPTX 5.7 мбайт

- 48 скачиваний

- Оцените материал:

Настоящий материал опубликован пользователем Богатырева Вера Сергеевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Автор материала

40%

- Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР

- Для учеников 1-11 классов

Московский институт профессиональной

переподготовки и повышения

квалификации педагогов

Дистанционные курсы

для педагогов

663 курса от 690 рублей

Выбрать курс со скидкой

Выдаём документы

установленного образца!

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

Минтруд предложил упростить направление маткапитала на образование

Время чтения: 1 минута

Школы граничащих с Украиной районов Крыма досрочно уйдут на каникулы

Время чтения: 0 минут

Рособрнадзор предложил дать возможность детям из ДНР и ЛНР поступать в вузы без сдачи ЕГЭ

Время чтения: 1 минута

Новые курсы: функциональная грамотность, ФГОС НОО, инклюзивное обучение и другие

Время чтения: 15 минут

Время чтения: 2 минуты

Отчисленные за рубежом студенты смогут бесплатно учиться в России

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Cемейные обычаи и обряды — неотъемлемая часть культуры и быта любого этноса. В них отражается образ жизни, общественный строй, история культуры, традиционное мировоззрение; заложен психологический, социальный и нравственный смысл. Обычаи и обряды регулировали поведение человека на протяжении всей его жизни, люди верили, что здоровье и благополучие всего общества зависит от того, насколько правильно они соблюдаются.

Башкиры или как они сами себя называют башкорты – коренное тюркское население Башкирии, по статистическим данным на территории автономной республики проживает около 1,6 миллиона человек данной национальности, значительное количество башкир проживает на территории Челябинска (166 тысяч), Оренбурга (52,8 тысячи), около 100 тысяч представителей данной народности размещаются в Пермском крае, Тюмени, Свердловской и Курганских областях. Их религия – исламский суннизм. Башкирские традиции, их быт и обычаи очень интересны и отличаются от других традиций народов тюркской национальности.

Культура и быт башкирского народа

До конца 19 века башкиры вели полукочевой образ жизни, однако постепенно стали оседлыми и освоили земледелие, восточные башкиры еще некоторое время практиковали выезды на летнее кочевье и летом предпочитали жить в юртах, со временем, и они стали жить в деревянных срубах или глинобитных хижинах, а потом и в более современных сооружениях.

Раньше башкиры довольно рано выдавали своих дочерей замуж, оптимальным возрастом для этого считалось 13-14 лет (невеста), 15-16 лет (жених).

( Картина Ф.Рубо «Охота башкир с соколами в присутствии императора Александра II» 1880-е г )

Богатые башкорты практиковали многоженство, ведь ислам разрешает иметь до 4-х жен одновременно, причем существовал обычай сговаривать детей еще в колыбелях, родители выпивали бата (кумыс или разведенный мед из одной пиалы) и таким образом заключали свадебный союз. При вступлении в брак за невесту было принято давать калым, который зависел от материального состояния родителей новобрачных. Это могли быть 2-3 лошади, коровы, несколько нарядов, пары обуви, расписной платок или халат, матери невесты дарилась лисья шуба. В брачных отношениях чтили старинные традиции, действовало правило левирата (младший брат должен жениться на жене старшего), сорората (вдовец женится на младшей сестре своей покойной жены). Ислам играет огромную роль во всех сферах общественной жизни, отсюда и особое положение женщин в кругу семьи, в процессе женитьбы и развода, а также в наследственных отношениях.

Традиции и обычаи башкирского народа

Праздник плуга Сабантуй посвящен началу работ в полях, все жители селения приходили на открытую местность и участвовали в различных соревнованиях, они боролись, состязались в беге, скакали наперегонки на лошадях и перетягивали друг друга на веревках. После определения и награждения победителей накрывали общий стол с различными кушаньями и угощениями, обычно это было традиционный бешбармак (блюдо из крошеного отварного мяса и лапши). Раньше этот обычай проводился с целью задобрить духов природы, чтобы они сделали землю плодородной, и она дала хороший урожай, а со временем это стал обычный весенний праздник, знаменовавший начало тяжелых сельскохозяйственных работ. Жители самарской области возродили традиции и Грачиного праздника и Сабантуя, которые они отмечают каждый год.

Важный праздник для башкир носит название Джиин (Йыйын), в нем участвовали жители сразу нескольких селений, во время его проведения проводились различные торговые операции, родители договаривались о браке детей, проходили ярмарочные распродажи.

Также башкиры чтут и отмечают все мусульманские праздники, традиционные для всех приверженцев ислама: это и Ураза-байрам (окончание поста), и Курбан-байрам (праздник окончания хаджа, в который обязательно нужно приносить в жертву барана, верблюда или корову), и Маулид-байрам (славится Пророк Мухаммад).

Татары – тюркский народ, проживающий на территории центральной части европейской России, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на территории Крыма, а также в Казахстане, в государствах средней Азии и в китайской автономной республике СУАР. В РФ проживает около 5,3 миллиона человек татарской национальности, что составляет 4% всего населения страны, по численности они занимают второе место после русских. Национальный язык – татарский, имеет несколько диалектов. Большинство татар – мусульмане .

Главой семьи является отец, его просьбы и указания должны выполняться беспрекословно, мать на особом почетном месте. Татарских детей с ранних лет учат уважать старших, не причинять боли младшим и всегда помогать обездоленным. Татары очень гостеприимны, даже если человек враг семьи, но он пришел в дом как гость, ему ни в чем не откажут, накормят, напоят и предложат ночлег. Татарских девушек воспитывают как скромных и благопристойных будущих хозяек, их заранее учат вести хозяйство и подготавливают к вступлению в брак.

Татарские обычаи и традиции

Обряды бывают календарного и семейного толка. Первые связаны с трудовой деятельностью (посев, уборка урожая и т.д.) и проводятся каждый год в примерно одно и тоже время. Семейные обряды проводятся по мере надобности в соответствии происшедшими в семье изменениями: рождение детей, заключение брачных союзов и других ритуалов.

Традиционная татарская свадьба характеризуется обязательным проведением мусульманского обряда никах, он проходит дома или в мечети в присутствии муллы, праздничный стол составляют исключительно татарские национальные блюда: чак-чак, корт, катык, кош-теле, перемячи, каймак и т.д., гости не едят свинину и не пьют спиртные напитки. Мужчина-жених надевает тюбетейку, женщина-невеста облачается в длинное платье с закрытыми рукавами, на голове обязателен платок.