Тема: Календарь гномов (Прочитано 7006 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

При обсуждении проблемы Дня Дурина в чате Corwin Celebdil нашел одну любопытную западную статью, посвященную календарю гномов. Оригинал ее лежит здесь. В этой теме я предлагаю ее перевод (уж какой получился). Чтобы было понятнее, приведу ссылки на википедию для лунного[/url], [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечный_календарь]солнечного и лунно-солнечного[/url] календарей. Достоверность и точность астрономических определений ни в этой статье, ни в википедии я определить не могу, поэтому фактические замечания и пояснения от знающих людей всячески приветствуются.

Вся статья основана на диалоге Элронда и Торина в «Хоббите»:

— А что это за День Дьюрина? — спросил Элронд.

— Это первый день нашего Нового Года,- пояснил Торин.- Как вам, должно быть, известно, это первый день последней луны осени — на самом пороге зимы. В День Дьюрина луна и солнце стоят в небе одновременно. Правда, боюсь, нам это мало поможет, так как мы давно разучились высчитывать, когда наступает этот день.

Таинственный календарь гномов.

Просматривая приложение D к «Властелину Колец», можно подробно видеть механизм действия календарей хоббитов, людей и эльфов. При этом странно, что Толкин ничего не написал там о гномах: единственный ключ к разгадке их календаря, которым мы владеем, — это слова Торина, цитируемые в «Хоббите».

Однако как это часто бывает у Толкина, мы можем получить очень много информации лишь из одной фразы. Очевидно, что у гномов был лунный календарь. Наш современный календарь, а также все календари, которые описаны в приложении D, являются солнечными: они основаны на ежегодном движении Солнца по небу. При этом существует альтернатива: можно разработать календарь на основе фаз луны, и гномы должны были использовать именно такой тип календаря.

Лунный календарь работает посредством разделения времени на периоды величиной приблизительно 4 недели, в течение которых луна претерпевает изменения от новолуния до полнолуния и снова до новолуния. Такой подход обладает одним большим преимуществом, которого лишены солнечные календари, — форма луны выступает в роли гигантских «солнечных часов», отмечающих прохождение кажого «лунного месяца». На практике это можно наблюдать по реакции Сэма после того, как Братство Кольца покидает Лориэн, а луна находится в неожиданной фазе: «Но – или это луна все перепутала, или я со счету сбился». Сэм думает о луне во многом так же, как о хронометре или часах, подобно многим людям на протяжении истории.

Регулирование календаря по луне вместо солнца может быть полезно с одной стороны, но при этом обладает большим недостатком. Продолжительность лунного года (двенадцать лунных месяцев) составляет только 354 суток: на одиннадцать суток короче, чем солнечный год. По мере прохождения каждого солнечного года календарь «сдвигается» назад более чем на неделю. И это более чем просто техническое неудобство, поскольку прохождение сезонов соответствует солнечному году, а не лунному. Любая рассматриваемая дата будет «сдвигаться» на шесть месяцев каждые семнадцать лет или около того — летнее солнцестояние станет зимним солнцестоянием менее чем за одно поколение.

Похоже, что гномы предприняли непосредственное решение этой проблемы — они смещали свой календарь каждый отдельный год. Когда Торин говорит, что их год начинается в «первый день последней луны осени», он имеет в виду, что гномы находят точку совпадения лунного и солнечного (сезонного) календарей и начинают новый отсчет своего календаря с этой точки.

Вероятно, самым любопытным результатом этого является тот момент, что года гномов содержат различное количество месяцев, иногда двенадцать, а иногда тринадцать. Толкин не упоминает этот «високосный месяц» (который случается достаточно часто), однако он должен был возникать.1

Другая особенность календаря гномов относится непосредственно к Дню Дурина.2 В большинстве случаев День Дурина могли наблюдать только гномы, находящиеся на надлежащей долготе. Прекрасным примером служит День Дурина, который случился, как нам известно, в 2941 Третьей Эпохи (описанный в «Хоббите»). Как и при большинстве Дней Дурина (за исключением затмения) луну и солнце можно видеть вместе только ранним утром или поздним вечером. Бильбо видел полумесяц в то время, как солнце заходило за Эребор.

При этом Эребор расположен на дальнем востоке Средиземья. В то время, как Бильбо видел тонкую новую луну над горизонтом, солнце было довольно высоко в небе над Синими Горами, в тысяче миль или более к западу. К тому моменту, когда солнце находилось достаточно низко для того, чтобы гномы Синих Гор могли видели луну, оно должно было уже сесть! Таким образом, это был День Дурина для гномов Эребора, но не для их родственников на западе.

Мы едва ли можем винить Торина за фразу: «… мы давно разучились высчитывать, когда наступает этот день».

Все, что было здесь сказано, непосредственно вытекает из нескольких замечаний Торина в «Хоббите». Что мы не можем сказать, так это, безусловно, то, осознавал ли Толкин эти астрономические последствия. Очевидно, что он очень хорошо понимал механизм действия календарей: вымышленные календари в приложении D превосходно разработаны и в некоторых случаях являются улучшением нашего собственного календаря. Например, в основе многих толкиновских календарей лежит древняя идея о точном выравнивании календаря относительно солнцестояний и равноденствий — современная григорианская система не совпадает с этим на 10 суток или около того.

Трудно поверить, что Толкин приложил такие усилия для разработки календарей хоббитов, людей и эльфов, но при этом полностью забыл о гномах. Воможно, он обдумывал их календарь и счел его подробное описание слишком затруднительным, но если он и делал это, то не оставил нам никаких свидетельств.Примечания:

1. Толкин мог не детализировать календарь гномов непосредственно, однако существуют некоторые косвенные свидетельства, что он обдумывал эту проблему. Это исходит из еврейского календаря, который также является лунным по типу и также регулируется относительно солнечного календаря посредством частой вставки дополнительного месяца.

Это более важный момент, чем может показаться на первый взгляд, поскольку Толкин проводил некоторые культурные и исторические параллели между своим вымышленным народом Казад и евреями. Например, известно, что звуки куздула, языка гномов, частично заимствованы из иврита. Учитывая это, существует соблазн представить, что лунный календарь гномов может служить другой такой параллелью.

2. Точно не известно, наблюдали ли День Дурина все гномы или только гномы из рода Длинных Бород, первоотцом которых являлся Дурин.Новые Года гномов по григорианской системе (за нынешнее десятилетие)

2001 16 октября

2002 6 октября

2003 26 сентября

2004 14 октября

2005 3 октября

2006 22 сентября

2007 11 октября

2008 29 сентября

2009 18 октября

2010 7 октября

2011 27 сентября

Вторник, 14 октября 2004 года был настоящим Днем Дурина: не только солнце и луна были видны на небе вместе, но также произошло и частичное солнечное затмение. Наступление других Дней Дурина зависит от долготы (см. статью).

« Последнее редактирование: 30/01/2008, 13:47:40 от Ричард Нунан »

Записан

«Our kings are of the Eldar» (J.R.R.Tolkien)

« Последнее редактирование: 09/11/2016, 00:57:41 от Naugperedhel »

Записан

Верю в эльфов и гномов. Не верю в людей…

Нет бога кроме Эру и Толкин — пророк его!

Aglâb khuzdûl! Всё о кхуздуле: khuzdul.su

Спасибо, хорошая и нужная подборка.

Записан

Дж. Р.Р. Толкин — писатель, чья главная литературная заслуга заключается в детальном описании Легендариума, которому посвящено подавляющее большинство его произведений. Но главная его литературная заслуга не в этом: на протяжении своей жизни он описал мир Арды, которому, в принципе, посвящено подавляющее большинство его произведений в самых разнообразных сферах (от лингвистики до ботаники). Это позволяет говорить о специфике культур, описанных в произведениях Толкина, в том числе — об отдельной эльфийской культуре (или даже о нескольких). И, как и всякая культура, эта содержит в себе праздничный элемент, изучению которого и посвящена данная работа. Цель нашего исследования — изучить праздничную культуру эльфов, для чего необходимо: проанализировать тексты, касающиеся эльфийских праздников; соотнести эту информацию с языческими календарными праздниками; определить специфику легендариумного календаря и попробовать заполнить «белые пятна». Актуальность работы: во-первых, рассматриваемый вопрос недостаточно изучен; во-вторых, праздничная культура является важным элементом мировоззрения в целом и помогает понять психологию народа (изучить которую другим способом в нашем случае довольно сложно); в-третьих, знания об эльфийских праздниках имеют точку практического приложения: субкультура толкинистов из-за отсутствия новых текстов существует и развивается только за счет разного рода реконструкций (которым необходима теоретическая основа).

Стоит оговориться, что некоторые праздники были очень локальными и известными только в каком-нибудь одном государстве. К таким относится, например, охотничий праздник, который устраивал Тингол в память о подвиге Берена [1]. Кроме того, некоторые даты отмечались только в течение определенного короткого периода или вовсе единожды (например, Мерет Адертад). В данной работе мы по большей части будем избегать подобных «уникальных» событий. Тоже касается и праздников, связанных с днями рождения, свадьбами, похоронами и подобными датами.

Несмотря на большое количество материалов по истории Арды, они (в силу того, что писались на протяжении многих лет) сильно разнятся и местами противоречат друг другу. Поэтому мы будем привлекать материалы истории мифологии европейских народов. Тех, чье влияние на тексты Толкина подтверждается цитатами кельтов и древних германцев [2].

Мы приведем только один пример, чтобы прояснить, насколько большая пропасть лежит между языческими праздниками людей и датами, о которых речь пойдет ниже, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

Один из самых известных кельтских праздников — Бельтайн (или Вальпургиева Ночь, которую отмечают между Весенним равноденствием и Летним солнцестоянием). Это праздник очищения, начала лета. День, когда потусторонний мир соприкасается с миром живых. Самайн, праздник уборки урожая, тоже связан с духами (и в христианской культуре превратился в широко известный Хэллоуин) [3]. То есть общение с мертвыми — важная и неотъемлемая часть праздника.

А теперь посмотрим, что мы знаем об общении с в духами усопших в Арде: «…А потому глупо и опасно — кроме того, это неправедное деяние по праву запрещено Правителями Арды, — искать Живущему общения с Развоплощенным” [4].

Что останется от человеческих языческих праздников, если убрать из них важнейший мотив смерти и общения с потусторонним миром? Очевидно, слишком мало, чтобы проводить исчерпывающие параллели. Кроме того, мифология Толкина, особенно поздняя, подверглась сильному влиянию христианства. Анализировать его одновременно с языческими элементами мы не можем, потому учитывать не будем — этот вопрос еще нуждается в квалифицированном изучении.

На этом тему языческих праздников мы оставляем и переходим к праздникам эльфийским.

Начать разговор о календарных праздниках эльфов логично с Зимнего солнцестояния – Турухалмэ («Сбор Дров», в более ранней версии — Халм-на-дурутон, «Святочная неделя» или Дуруфуи, «Святки»). Традиции Турухалмэ во многом похожи на традиции скандинавского Йоля: оба праздника отмечались 7-8 дней и завершались на солнцестояние; связаны с огнем и очагом, где символически сжигаются собранные днем поленья; отмечаются в большой компании и сопровождаются историями у огня и т.д. [5]. Огонь Сказаний вообще является важной составляющей толкиновской эстетики: все персонажи, связанные с бардовским искусством, благодаря этой способности значительно выделяются на фоне прочих. Макалаурэ обычно переводится как «кующий золото» и скорее всего является поэтическим намеком на его мастерство игры на арфе, звук которой был «золотым» (laure обозначало золотой свет или цвет, никогда не использовалось относительно металла). Канафинвэ переводится как “громкоголосый (или “командующий”) [сын] Финвэ”[6]. (см. также Макалаурэ, Даэрон, Бильбо и др.), а сам негаснущий очаг, у которого рассказывают истории – мотив, кельтский по своему происхождению [7] – появился у Толкина в ранних черновиках и дожил до самого «Властелина Колец».

Вероятно, что Турухалмэ, как и Йоль, знаменовал начало нового годичного цикла. У древних германцев это связывало день солнцестояния с богинями судьбы и гадальными обрядами [8], похожий мотив есть у эльфов – это упоминание Вайрэ- прядильщицы, ткущей гобелены, на которых запечатлена история Арды. Однако и это принципиально отличает Турухалмэ от Йоля. У эльфов не было новогодних ритуалов, призванных предсказать будущее. Все истории и песни Дня Сбора Дров направлены исключительно в прошлое, к воспоминаниям [9].

В католических странах после Рождества начинается новый календарный год. Но эльфы различали короткий год, связанный с природными сезонами и солнечным циклом, и “собственный” длинный год, длившийся 144 обычных. Выглядело это следующим образом: 1 ye’n (век или эльфийский год) = 144 loa (солнечный год)= = 8766 enquier (неделя) = 52596 ri (солнечные сутки, от захода до захода солнца), 1 loa = 6 или 12 enquier = 365 ri, 1 enquier = 6 ri

Сезоны варьировались в разных районах в зависимости от климата, но мы знаем только календарь Имладриса. Считается, что в марте начинался только yeen (век), тогда как дата начала календарного года выпадает на день Зимнего Солнцестояния [10]. Так или иначе, настоящий эльфийский Новый Год, который таковым считал Толкин — это yestare [11]. Он длился два дня (Mettare и Yestare) между месяцами Coire («оживание») и Tuile («весна»), но о традициях празднования у нас нет никаких данных.

О праздновании весеннего равноденствия мы тоже ничего не знаем, однако ряд цитат (например, связанных с Эолом и его ненавистью к солнцу) и принцип устройства эльфийского календаря (основанного на смене природных сезонов, а не на движении светил) позволяют предположить, что с большей вероятностью эльфы праздновали начало весны и лета (некие аналоги кельтских Имболька и Бельтайна). В Гондолине точно отмечался Ност-на-Лотион, «Рождение цветов», и весьма вероятно, что он выпадал как раз на начало весны. Можно предположить, что этот день был связан с Ваной – по аналогии с германской Остарой. Остара — это англо-германская богиня рассвета, весны и скорого лета, оживающей природы, хранительница ключей от светлой половины года. Хотя не сохранилось ее описаний языческого периода, германская фольклорная традиция (записанная Якобом Гримом в его «Тевтонской мифологии») знает легенды о волшебных девах, одетых в белые платья с заплетенными в косы длинными волосами. Они появляются в расселинах скал и высоко в горах на рассвете. Считается, что эти «белые девы» связаны одновременно и с богиней весны, Остарой, и с богиней зимы – Хольдой или Берхтой [12]. Из этого описания Вану нам напоминает образ белой танцующей девы, несущей весну, и связь с первыми цветами.

Итак, весной могли отмечаться: Рождение Цветов (начало весеннего сезона, возможно, праздник в честь Ваны), Астарэ (Новый год), начало летнего сезона.

Летнее солнцестояние – единственный праздник, который точно отмечался всеми народами Арды. Это подтверждается цитатами:

— в Нуменоре посреди лета праздновался Эрулайталэ (см. «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья»); “Между тем гоблины скакали по поляне – похоже, плясали от радости, водили хороводы, как люди в праздник летнего солнцеворота” [13].

“- В ночь под ежегодный летний праздник множество эльфов стояло на стенах города [Гондолина], ожидая восхода солнца, чтобы по обычаю приветствовать его восторженным гимном. Наутро должен был начаться великий пир» [14].

“ — Вышло так, что на Венец Лета гномы, как то было у них в обычае, пригласили Эола на празднества в Ногрод; и он уехал” [15]

“ — Но Гэндальф недаром занимался огненным колдовством (даже хоббит незабыл фейерверков на празднике Старого Тука в день летнего солнцестояния)” [16]

Судя по описанию «Сильмариллиона», он не похож на прочие эльфийские праздники: Врата Лета нужно было проводить в молчаливом бдении, а утро встречать «древними песнями». Это самый «христианизированный» из эльфийских праздников (хотя, конечно, все они посвящены Эру в той или иной мере).

1 августа в кельтских племенах праздновался день Лугнасада («собрание в честь Луга» или, по другой версии, «брак Луга»). По поверью Луг в этот день выступал как божество плодородия, раздающее свои богатства. Это — праздник осени и сбора урожая. Древние исландцы отмечали Мидсумар, аналогичный праздник существовал на Скандинавском полуострове.

У нас есть несколько цитат, сильно разнящихся во времени, которые подтверждают, что Праздник Первых Плодов совершенно точно отмечали в Валиноре:

“Время цветения и сбора урожая установлено Йаванной. Когда поспевали первые плоды, Манвэ устраивал великое пиршество” [17].

Более того, мы можем представить себе с относительной точностью, как проходили эти праздники, ориентируясь на текст “Утраченных Сказаний”. Там говорится не о Празднике Первых Плодов, а о годовщинах прихода эльдар в Валинор, но этот праздник в “Сильмариллионе” не упоминается и весьма вероятно, что в поздних редакциях он просто изменил название.

Существует проблема с определением даты праздника: в Валиноре не было смены времен года, не было сезонов, следовательно, непонятно, что считается первыми плодами. Однако логично предположить, что имеются в виду плоды некоего растения, имеющего особенное значение (все языческие праздники такого рода приходились на уборку хлеба). Тем более, нам известно, какой продукт эльдар считали священным и кто его им даровал:

«Поскольку исходил он от Йаванны, королева, или высочайшая из эльфийских жен любого народа, великого или малого, имела хранить и даровать лембас, по сей причине звалась она massaanie или besain: Леди, или дающая хлеб»[18]. Во “Властелине Колец” Галадриэль дает лембас членам Братства Кольца, следовательно, в Средиземье его тоже растили и собирали в определенное время. А поскольку для роста колосьев требуются “залитые солнцем поляны”(то есть теплое лето), то сбор их должен приходиться на раннюю осень — на период обычного сбора урожая.

Итак, мы не можем установить, когда был Праздник Первых Плодов в Валиноре, зато знаем, что после Бегства нолдор он отмечался приблизительно между концом августа и началом октября: поскольку месяц Yavie, “Сбор плодов” начинается в этом году около второго сентября (хотя здесь, конечно, все будет зависеть от природных условий — не исключено, что в местах, более приспособленных для сельского хозяйства, чем Имладрис, Праздник Первых Плодов приходился на начало августа и совпадал с Лугнасадом).

Кельтский Лугнасад не был однодневным торжеством, ему предшествовали две особые недели — Энах Таильтин. Это время большого собрания, на которое приезжали, чтобы услышать новые установленные законы[19]. В первую очередь Энах Таильтин был собранием мастеров, в чем бы ни заключалось их мастерство[20]. Лугнасад не был праздником жатвы, но всё же это было время урожая: тех результатов, которые пожинаются благодаря совершенствованию в своем деле. Эльфы учились столетиями, однако элемент сбора всех, как следует из цитаты выше, имел место, поэтому можно предположить, что нечто подобное могло происходить и в нашем случае.

Реконструкция Дня Звезд – это практическая часть нашей работы. Следует сразу оговориться, что такого дня Толкин не упоминал, он отсутствует среди традиционных языческих праздников. Однако почти наверняка должен был отмечаться эльфами Арды. Во-первых, само слово “эльдар” значит “народ звезд”. Во- вторых, “Среди всех чудес Мира, его обширных пространств и чертогов, его кружащихся огней, Илуватар избрал им [эльфам] место для жилья в Глуби Времен и между бесчисленных звезд” [21]. Эльфы не почитали солнце и луну но видели первый восход того и другого и существовали задолго до появления обоих светил. А вот звезды — первое, что увидели пробудившиеся эльфы в первый день своего существования: “Более того, суждено, чтобы Перворожденные пробудились во тьме, и первым их взглядом был взгляд на звёзды. Яркий свет погубит их. К Варде станут взывать они в нужде”. [22] Многие из них отказались потом последовать за Оромэ в Валинор, “предпочтя звездный свет и просторы Средиземья рассказу о Древах”. А те, кто ушел и там желали видеть свет звезд: “— Даже среди сияющих цветов в древосветных садах Валинора жаждали они видеть порой звезды” [23]. В-третьих, пение звездных гимнов — единственный известный нам эльфийский обряд, более-менее похожий на то, что под этим словом подразумевается обычно в человеческих культурах:«- Из всех духов Мира эльфы более всего любят и почитают Варду. Они зовут ее Элберет и взывают к ней из мглы Средиземья, и возносят ей песни при восходе звезд»[24]. Первый день эльфийской недели назывался elenya — день звезд.

К тому же, если отмечался праздник в честь Йаванны, Варда в иерархии валар стоит выше нее — она подруга Манвэ, верховного вала — и тоже могла иметь собственный праздник. Это косвенно подтверждается следующей цитатой: “…в народе прозвали ее Идриль Среброногая, ибо она, хоть и королевская дочь, всегда ходила босая и простоволосая, кроме как на празднествах в честь айнур” [25]. Других праздников в честь айнур, кроме Праздника Первых Плодов, мы не знаем, но, если они были, один из них закономерно было бы посвятить Варде.

Но когда он мог отмечаться?

Это должно быть самое яркое в году явление звездного неба — ночь, когда лучше всего видны Персеиды. Это метеорный поток, проходящий очень близко к Земле, оставляющий за собой очень красивый «звездный шлейф», который по яркости сияния превосходит многие другие звезды. Как правило, этот день выпадает на первые две недели августа.

Косвенным подтверждением этой даты может служить праздник в Лихолесье, на который попали Торин и его спутники в “Хоббите”. Торин был взят в плен как раз около 15 августа, когда “эльфы Черной Пущи устроили великолепные празднества с пирами” [26].

То, что они там отмечают, вряд ли летнее солнцестояние (даже при том, что эльфийские праздники длятся не по одному дню, три недели — это слишком долго) и с малой вероятностью День Первых Плодов, потому что отмечали они его ночью в чаще леса.

Таким образом, эльфийские праздники у Толкина, несмотря на сложную этимологию (частично языческую), представляют собой эстетически органичный симбиоз, способный существовать в рамках искусственной культуры и обнаруживать детали, позволяющие эту культуру расширить. Кроме того, некоторые элементы (например, День Звезд) могут быть к ней добавлены без значительных изменений каноничных данных.

Гно́мы (англ. Dwarves[1]), или Кха́зад (кхуз. Khazad), а также На́угрим (синд. Naugrim | рус. Низкий Народ) — одна из рас Арды, созданная Вала Аулэ из горной породы. Это низкорослые существа (средний рост 120—150 сантиметров) с длинными бородами. Прославлены как великие мастера по работе с металлом и камнем.

Описание[]

Во все эпохи мира внешность гномов была одинаковой. Они были низкорослыми и коренастыми; грудь у них была широкой, руки – сильными, ноги – крепкими, а бороды – длинными (у гномов бороды были с рождения, равно у мужчин и женщин). Ни человек, ни эльф, никогда не видел безбородого гнома — разве если бы он был обрит в насмешку, и тогда он готов был умереть от позора.

Гномы были созданы сильными и выносливыми, неподвластными большинству болезней и крепостью подобные камню. Они переносят тяжелый труд, голод и телесные раны лучше всех иных народов, одаренных речью. Гномы любили горное дело и жили под землёй. Они находили самоцветы, алмазы, золото, серебро и митриль, с великим мастерством изготавливая из них украшения или оружие. Все гномы издавна предпочитают живым созданиям металл и камень, который можно обрабатывать. По характеру гномы упрямы, скрытны, очень долго помнят и добро, и зло, никогда не забывают обид (но и друзей тоже) и всегда мстят врагу. Из всех племён и родов Детей Эру гномы более всего дружили с эльфами-нолдор, которые были друзьями и учениками Аулэ в Валиноре; самоцветы нолдор гномы ценили превыше любых сокровищ. Гномы всегда желали увеличивать свои богатства, копить их и хранить, но пользовались ими они только для торговли и более выгодного увеличения своих богатств. Исходя из разных источников («Хоббит», «Властелин Колец», «Сильмариллион», «История Средиземья»), можно понять, что бывали случаи, когда гномы служили злу. Правда, таковых всегда было немного, и, разумеется, никогда не доходило до того, что целые кланы гномов служили бы Темному Властелину. Более того, подобные «перебежчики» нередко были изгоями для своих родичей.

В древние времена гномы охотнее работали с железом и медью, нежели с серебром и золотом; а оружие и военное снаряжение получалось у них лучше всего. Гномы первыми научились создавать кольчуги, и в искусстве их создания даже нолдор не могли с ними сравниться.

Гномы не были бессмертными, хотя срок их жизни был сравнительно долог. Большинство гномов, не погибших в бою или от несчастного случая, доживали примерно до 250 лет, однако встречались и 300-летние долгожители (больше всего их было среди Народа Дурина). До 30 лет гном считался слишком юным для войны или работы. Повзрослев примерно к 40 годам, гномы до 240 лет находились в зрелости и расцвете сил (женились они, как правило, годам к 90). Платой за долгий век была стремительная старость: достигнув 240 лет, гномы быстро дряхлели, теряли силы и жили не более 10-15 лет. К старости гномы никогда не лысели, а лишь седели.

Женщины-гномы

Женщин у гномов мало, меньше трети, и они редко покидают подземные жилища, к тому же посторонний глаз не способен уловить разницу между ними и мужчинами-гномами в одежде и внешности. Народ гномов растет очень медленно.

Кланы гномов[]

В двенадцатом томе «Истории Средиземья» говорится, что гномы изначально были разделены на семь кланов, или «Домов». Три из них, которые попали в повествования Толкина, — это:

- Длиннобороды, или народ Дурина (англ. англ. Longbeards), которые населяли город Кхазад-Дум во Мглистых горах;

- Огнебороды (англ. Firebeards), основавшие Ногрод (скорее всего) в Синих горах;

- Широкозады (англ. Broadbeams), основавшие Белегост (скорее всего) в Синих горах.

После окончания Первой Эпохи города Ногрод и Белегост были разрушены в ходе Войны Гнева, а Огнебороды и Широкозады переселились в Морию и смешались с родом Дурина.

Практически ничего не известно об истории остальных четырёх домов, кроме того, что они послали отряд на запад для участия в Войне гномов и орков в конце Третьей Эпохи, а также то, что они жили в горах Орокарни на дальнем востоке Средиземья:

- Железноруки (англ. Ironfists)

- Жёсткобороды (англ. Stiffbeards)

- Черновласы (англ. Blacklocks)

- Камненоги (англ. Stonefoots)

Об отношениях между различными племенами и государствами гномов известно мало, хотя в «Сильмариллионе» упоминаются столкновения и междоусобные войны.

История[]

Вала Аулэ создал гномов без разрешения Илуватара. Когда это открылось, Аулэ собрался было уничтожить своё творение, но Илуватар смилостивился и даровал гномам фэа.

Аулэ создаёт гномов

Аулэ создал Семь Праотцов гномов, от которых произошли семь народов гномов (В письме № 212, Профессор пишет, что изначально были созданы тринадцать гномов: «Один, старший, и ещё шесть с шестью супругами», а в 11 томе «Истории Средиземья» говорится, что их было четырнадцать, так как «для каждого гнома Илуватар добавил супруга женского пола). Однако поскольку он сделал это без разрешения, Илуватар запретил Аулэ выпускать их из подземелья, пока не прибудут квэнди.

Незадолго до первого свержения Мелькора Аулэ выпустил гномов, так как эльфы уже пробудились и те стали множиться, но, к сожалению, они не смогли сравняться по количеству с эльфами. Изначально они жили за Мглистыми Горами. Но вскоре поселились в Синих горах и перевалили их, некоторые поселились в Белерианде. Они встретились с эльфами и стали дружить. Гномам лучше давался эльфийский язык, чем эльфам гномий. Они жили в мире во время пленения Мелькора. Когда же он пришёл, появились Солнце и Луна, тогда гномы стали днём реже выходить на поверхность.

В конце Первой Эпохи гномы, поддавшись искушению завладеть одним из Сильмарилей, а также ожерельем Наугламир, убили эльфийского короля Элу Тингола, воспользовавшись, как предлогом, оскорблением, которое нанёс им высокомерный король. Убийцы попытались скрыться, но были перехвачены и уничтожены эльфийскими воинами; до Ногрода живыми добрались лишь двое. Они рассказали, как король Тингол, не желая платить им за их труд, приказал перебить гномов. Так началась вражда эльфов и гномов.

Озлобленные смертью своих лучших мастеров, гномы стали собирать воинство. Вскоре из Ногрода выступило большое гномье войско, которое чуть позже разорило и разграбило Дориат.

Тем временем, весть о случившемся дошла до Берена и Лутиэн, дочери Тингола. Берен собрал войско лаиквенди и устроил засаду, когда поредевшее войско гномов возвращалось с добычей. Состоялась битва, в которой эльфы одержали победу, а король гномов пал в бою с Береном, перед смертью прокляв сокровища, потому от них избавились, сбросив в реку. Бежавшие гномы были перебиты Энтами.

Ещё в Первой Эпохе меньшая часть гномов жила в Эред Луине. Но к затоплению Белерианда туда перебрались все гномы. В начале Второй Эпохи многие гномы ушли в царство Казад-Дум, которое значительно позже эльфы нарекут Морией. Они долго жили там. Они приняли в дар семь Колец Власти Саурона и получили большую удачу в поисках митриля. Всё же они участвовали в Последнем Союзе и помогли эльфам и людям одержать победу (хотя в битве при Дагорладе часть гномов дралась на стороне Саурона).

В Третьей Эпохе гномы разбудили Балрога, томившегося в горных недрах под высочайшем пиком Туманных Гор – Карадрасом. Гномы были вынуждены уйти к горе Эребор. Балрог снова опустился в самые нижние ярусы Мориа и не появлялся до конца Третьей Эпохи. В Эреборе они основали своё новое государство. На них стали нападать драконы, но гномы успешно сражались с ними, 4 из 7 колец погибло в огне драконов, остальные Саурон сумел вернуть.

Битва при Азанлубизаре

Однако в в 2770 году великий дракон Смауг захватил Эребор. Короли Трор и сын его Траин со своим сыном Торином, бежали оттуда через потайную дверь. Трор, отдав Траину последнее из Семи Гномьих Колец, вернулся в Морию и там его убил вождь орков Азог, который выжег свое имя у Трора на лбу. Это привело к Войне Гномов с Орками, закончившейся великой битвой при Азанулбизаре (в Нандухирионе) перед Восточными вратами Мории в 2799 году. Орки брали верх, однако вскоре, в тот же день, прибыли подкрепления из Железных Холмов во главе с Наином. Наин сам вызвал Азога на бой, и тот согласился. Они бились долго, устал и Наин, и Азог, однако Азог увернулся от очередного сильного удара гнома и сломал Наину шею. Битва продолжилась. Но теперь, ущемленные горечью потерь своих многих собратьев, гномы с новым приливом сил и мести начали выигрывать сражение. Две трети орков было убито, Азог был казнен сыном Наина, Даином Железностопом, остальные орки бежали на юг. Но из-за Балрога они не сумели вновь заселить Морию.

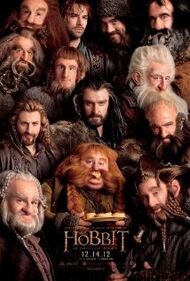

Гномы, путешествовавшие с Бильбо к Одинокой горе

После этого начались темные времена для рода Дурина, однако судьбу благородного рода изменила встреча Гэндальфа с Торином. Тогда они вместе с хоббитом Бильбо Бэггинсом освободили Эребор и Эсгарот от Смауга. У подножья Эребора в тот год состоялась великая Битва Пяти Воинств, в которой войска гномов, лесных эльфов, людей Эсгарота и Великих Орлов одержали славную победу над армией орков и возродили Эребор и славу Рода Дурина.

Во время Войны Кольца[]

Гномы на Совете у Элронда

Саурон, одновременно со штурмом Минас Тирита, Лориэна и королевства Трандуила в Лихолесье, предпринял наступление на Эребор. Одинокая Гора была взята в осаду, войска Саурона трижды пытались её штурмовать. Несмотря на то, что в битве погибли король гномов Эребора Даин II Железностоп и Бранд, предводитель людей из города Дейла, Саурону и его истерлингским союзникам не удалось справиться с поставленной задачей: Эребор продолжал сопротивление. Когда пришли вести о победе на юге, и северную армию Саурона охватила паника, люди и гномы провели контратаку и отбросили врага далеко на восток.

Язык гномов[]

У гномов был свой тайный язык – Кхуздул, которым они почти никогда не пользовались в присутствии чужих. Кхуздул употреблялся гномами как язык для передачи знаний, он практически не менялся с годами. Из этого языка брались настоящие имена гномов, которые они не открывали посторонним и не писали даже на гробницах. За пределами своей общины гномы пользовались именами, взятыми из других языков.

Из-за тайности и большой сложности для изучения Кхуздулом, кроме гномов, владели единицы. Слов из этого языка известно очень мало: это либо географические названия (к примеру, гномье название Мории Казад-Дум — «Дворцы народа Гномов»), либо боевые кличи (самый известный: «Барук Казад! Казад аи-мену!» — «Топоры гномов! Гномы (идут) на вас!»).

На родном языке гномы писали только рунами Кертар, однако для повседневных записей на чужих языках пользовались и другими алфавитами.

Верования гномов[]

Гномы знали об Эру Илуватаре и Валар. Среди них ходило поверье, что после смерти Аулэ собирает их в отдельном зале Чертогов Намо, где умершие ждут, проводя время в совершенствовании мастерства, битвы Дагор Дагорат, после которой они помогут Аулэ восстановить разрушенный мир.

Кроме того, гномы считали, что Семь Праотцов (и в частности, Дурин) могут возвращаться после смерти в Средиземье, нося те же имена и сохраняя память о прошлых жизнях. Так ли это на самом деле, неизвестно, но в роду Дурина не раз рождались гномы, очень похожие на праотца.

Броня Эребора

Вооружение гномов[]

Несмотря на то, что эльфы были самой первой расой Средиземья, именно гномы добились наибольшего мастерства в работе с железом и, соответственно, в изготовлении оружия и доспехов. Причина здесь, вероятно, в том, что создателем гномов был кузнец Аулэ, и работа с неживым материалом, более всего с камнем и металлом, заложена в их сущности. Уже в первую эпоху гномы намного превзошли тёмных эльфов в своем мастерстве. Тингол, задумав укрепить свое королевство и нуждаясь в оружии, обратился за помощью к кузнецам Ногрода, которые сделали эльфам оружие, доспехи, шлемы и кольчуги; последние гномы научились делать самыми первыми. Излюбленным оружием гнома был топор. Практически все встречающиеся на страницах книг Толкина гномы вооружены топорами. К сожалению, описание оружия у Толкина практически не встречается, так что весьма трудно сказать, какими были эти топоры.

Броня Мории

Другим оружием, которое встречается у гномов довольно часто, является мотыга. Такое оружие используется гномами и в Азанулбизарской битве, и в Битве пяти воинств. Именно мотыгой сражается Наин с Азогом, предводителем орков, у врат Мории. Двуручными мотыгами были вооружены и гномы Даина Железностопа. Вполне логично предположить, что боевая мотыга произошла от того инструмента, которым гномы орудовали в своих шахтах. В любом случае, таким оружием относительно легко можно было пробить доспех, а также щит противника. Наличие же длинной двуручной рукояти делала гномью мотыгу воистину страшным оружием. Помимо топоров и мотыг использовались гномами и мечи. И хотя они были у подгорного народа не в таком широком употреблении, как топоры, свое место в вооружении гномов меч занимал. Например в Битве Пяти Воинств гномы Даина были вооружены, помимо двуручных мотыг и круглых щитов, ещё и короткими широкими мечами. Здесь же можно вспомнить и Торина Дубощита, с успехом пользовавшемся легендарным эльфийским мечом Оркристом.

Вообще известно, что развитие оружия у гномов и людей шло параллельно и со взаимопроникновением. Однако, несмотря на это, гномы никогда не пользовались копьями, потому как у самих гномов никогда не было кавалерии, а луками они умели пользоваться очень плохо (достаточно вспомнить эпизод из «Хоббита», когда гномы пытаются подстрелить оленя). Сложно предположить, почему лук был у гномов не в почете. Кроме того, из описания некоторых битв, в которых принимали участие гномы, можно понять, что подгорный народ не выходил в бой строем, предпочитая сражаться небольшими группами. Особое внимание следует уделить гномьим доспехам. Как уже говорилоcь, именно гномы достигли наибольшего мастерства в работе с металлом и именно им приписывается создание такой вещи, как кольчуга. Физически очень сильные, гномы часто надевали на себя очень много доспехов, оказываясь закованными в железо с ног до головы. В описании Битвы Пяти Воинств сказано, что гномы были облачены в длинные, до колен, стальные кольчуги и штаны из гибкой металлической сетки. Кроме того, именно гномы первыми стали употреблять металлические личины. В «Сильмариллионе» говорится, что именно это помогало подгорным воителям выдерживать даже драконий огонь. Видимо, именно от гномьих наличников произошло забрало, так как эльфийские шлемы не закрывали лицо.

Галерея[]

Гномы Эребора

Гномы Железных холмов

Торин Дубощит

Примечания[]

- ↑ Более корректная передача на русский язык — дворфы.

| ⚙ Гномы | |

|---|---|

|

Азагал • |

|

| Государства гномов | Агларонд • Белегост • Гора Гундабад • Железные Холмы • Залы Даина • Залы Торина • Красные Горы • Казад-Дум• Ногрод • Одинокая Гора |

| ⚙ Народы Арды | |

|---|---|

| Айнур | Валар (Аратар) • Майар (Балроги • Великие Орлы • Истари) |

| Эльфы | Эльдар (Ваньяр • Нолдор [ Гвайт-и-Мирдайн • Гондолиндрим ] • Тэлери) • Синдар [ Иатрим • Митрим • Фалатрим ] • Нандор [ Галадрим • Лаиквенди ] — Авари — Полуэльфы |

| Люди | Эдайн (Народ Беора • Народ Халет • Народ Хадора) — Друэдайн • Нуменорцы (Дунэдайн) (Дунэдайн Арнора • Дунэдайн Гондора • Чёрные нуменорцы) — Северяне (Бардинги • Беорнинги • Лесовики • Озёрные жители • Эотеод [ Рохиррим ] ) — Дунландцы (Люди Бри • Люди Холмов • Мертвецы Дунхарроу) — Истерлинги (Вастаки) (Балхот • Люди Повозок) — Харадрим (Полутролли) — Варьяги — Лоссот — Хоббиты (Светлолики • Мохноноги • Крепыши) — Назгул |

| Гномы | Долгобороды • Огнебороды • Широкобоки • Железноруки • Жёсткобороды • Черновласы • Камненоги — Малые гномы |

| Энты | Жёны энтов • Хуорны |

| Орки | Урук-хай • Полуорки |

| Тролли | Олог-хай • Горные • Каменные • Многоголовые • Пещерные • Снежные • Холмовые |

| Драконы | Урулоки (Рамалоки) • Лингвилоки • Феалоки • Холодные драконы |

| Варги | Волколаки |

Appendix D to The Return of the King lists the holidays from the article you linked above, namely three Lithedays (roughly Midsummer) and three Yule days (Midwinter). It goes on to mention that during the reign of Elessar the calendar was reordered, to commemorate the fall of Sauron on March 25th, and September 22nd, Frodo’s birthday, «was made a festival, and the leap-year was provided for by doubling this feast, called Comare, or Ring-day.» (Return of the King pg 447)

However,

There is no record of the Shire-folk commemorating either march 25 or September 22; but in the Westfarthing, especially in the country round Hobbiton Hill, there grew up a custom of making holiday and dancing in the Party Field, when weather permitted, on April 6. Some said that it was old Sam Gardner’s birthday, some that it was the day on which the Golden Tree first flowered in 1420, and some that it was the Elves’ New Year. In the Buckland the Horn of the Mark was blown at sundown every November 2 and bonfires and feasting followed.» (Return of the King, pg 447-448)

It is worth noting that April 6 is listed in Appendix B of the same book as being when «The Ringbearers are honored in the the Field of Cormallen» and the next year as when «The mallorn flowers in the Party Field.» November 2 is when Gandalf and the Hobbits «come to Bywater and rouse the Shire-folk.» (Return of the King, pg 430-431)

Appendix D to The Return of the King lists the holidays from the article you linked above, namely three Lithedays (roughly Midsummer) and three Yule days (Midwinter). It goes on to mention that during the reign of Elessar the calendar was reordered, to commemorate the fall of Sauron on March 25th, and September 22nd, Frodo’s birthday, «was made a festival, and the leap-year was provided for by doubling this feast, called Comare, or Ring-day.» (Return of the King pg 447)

However,

There is no record of the Shire-folk commemorating either march 25 or September 22; but in the Westfarthing, especially in the country round Hobbiton Hill, there grew up a custom of making holiday and dancing in the Party Field, when weather permitted, on April 6. Some said that it was old Sam Gardner’s birthday, some that it was the day on which the Golden Tree first flowered in 1420, and some that it was the Elves’ New Year. In the Buckland the Horn of the Mark was blown at sundown every November 2 and bonfires and feasting followed.» (Return of the King, pg 447-448)

It is worth noting that April 6 is listed in Appendix B of the same book as being when «The Ringbearers are honored in the the Field of Cormallen» and the next year as when «The mallorn flowers in the Party Field.» November 2 is when Gandalf and the Hobbits «come to Bywater and rouse the Shire-folk.» (Return of the King, pg 430-431)

В фантазии Дж . Р. Р. Толкина гномы — раса , населяющая Средиземье , центральный континент Арда в воображаемом мифологическом прошлом. В основе их лежат карлики из германских мифов : маленькие гуманоиды, обитающие в горах, связанные с горным делом , металлургией , кузнечным и ювелирным делом .

Они появляются в его книгах «Хоббит» (1937), «Властелин колец» (1954–55) и посмертно опубликованных сериях «Сильмариллион » (1977), «Неоконченные сказки» (1980) и «История Средиземья » (1983–96). ), последние три редактировал его сын Кристофер Толкин .

Характеристики

Медиевист Чарльз Мозли описал гномов легендариума Толкина как « древнескандинавских » по их именам, их вражде и мести. [2] В приложении к «Народу Дурина» во «Властелине колец » Толкин описывает гномов:

Это по большей части крепкая, измученная раса, скрытная, трудолюбивая, хранящая память о обидах (и пользе), любительница камня, драгоценных камней, вещей, формирующихся под руками мастеров, а не вещей, которые жить своей жизнью. Но они не злы по своей природе, и немногие когда-либо служили Врагу по доброй воле, что бы ни утверждали сказки людей. Ибо люди древности жаждали своего богатства и работы своих рук, и между расами была вражда. [Т 1]

Энциклопедия JRR Tolkien рассматривает использование Толкином прилагательного « thrawn », отмечая его сходство с Þráinn , существительным, означающим «упрямый человек», и именем, найденным в скандинавском списке гномьих имен, Dvergatal в Völuspá . Толкин взял его за имя, Траин, двух предков Торина. Это предполагает, что это могла быть филологическая шутка со стороны Толкина. [1]

Гномы были долгожителями, их продолжительность жизни составляла около 250 лет. [T 1] Они размножаются медленно, ибо не более трети из них самки, и не все выходят замуж. Толкин называет только одну женщину, Дис, сестру Торина Дубощита . [3] [T 2] Они все еще считаются детьми в возрасте двадцати лет, как и Торин в возрасте 24 лет; [T 3] и как «подростки» в возрасте тридцати лет, поскольку Даину Железноногим было 32 года; все равно в этом возрасте он убил Азога, вождя орков Мории. [T 1] У них были дети, начиная с девяностых. [Т 1]

Гномы описываются как «самые грозные воины из всех Говорящих Народов» [T 4] — воинственная раса, яростно сражавшаяся со своими врагами, включая других Гномов. [T 5] Высококвалифицированные в изготовлении оружия и доспехов , их главным оружием был боевой топор , но они также использовали луки , мечи , щиты и мотыги , и носили доспехи. [Т 6]

Происхождение

Гномы изображены в «Сильмариллионе » как древний народ, который пробудился, как и эльфы , в начале Первой Эпохи, в Годы Деревьев , после Эльфов, но до существования Солнца и Луны. Вала Аулэ , с нетерпением ждущий появления Детей Илуватара , тайно создал семерых Отцов Гномов, намереваясь сделать их своими детьми, которых он мог бы научить своим ремеслам. Он также научил их кхуздулскому языку, который он для них придумал. Илуватар, создатель Арды, знал о творении гномов и освятил их. Аулэ запечатал семерых отцов гномов в каменных покоях в отдаленных уголках Средиземья, чтобы дождаться их пробуждения. [1] [Т 7]

Каждый из семи отцов основал один из семи кланов гномов. Дурин I был старшим и первым из своего рода, проснувшимся в Средиземье. Он проснулся на горе Гундабад , в северных Туманных горах , и основал клан Длиннобородых (Народ Дурина); они основали город Казад-Дум под Туманными горами, а затем царства в Серых горах и Эреборе (Одинокая гора). Двое других уснули на севере Эред Луин , или Синих Гор, и они основали ряды Широколучей и Огнебородых. Остальные четыре клана, Железные Кулаки, Жесткобородые, Черноногие и Каменноногие, пришли с Востока. [T 4] После окончанияГномы Первой Эпохи , о которых говорят, почти исключительно принадлежат к линии Дурина . [Т 8]

Дальнейшее подразделение, еще более короткие мелкие гномы, появляется в «Сильмариллионе », [T 9] [4] и « Дети Хурина» . Мим, последний известный Мелкий гном, напоминает персонажа Мима из «Песни о Нибелунгах » . [2]

Горное дело, каменная кладка и металлоконструкции

Как творения Аулэ, они были привлечены субстанциями Арды. Они добывали и обрабатывали драгоценные металлы в горах Средиземья. Они не имели себе равных в кузнечном деле, ремесле, металлообработке и каменной кладке даже среди эльфов . Гном-кузнец Телчар был самым известным. [T 10] Они построили огромные залы под горами, где построили свои города. Они построили много знаменитых залов, включая Менегрот , Казад-дум и Эребор . [T 5] Среди многих сокровищ, которые они выковали, были названное оружие Нарсил , меч Элендиля , Драконий шлем Дор-ломина.и ожерелье Наугламир, самое ценное сокровище Нарготронда и самое знаменитое произведение гномов Древних Дней. [T 11] В «Хоббите » Торин дает Бильбо мифриловый плащ из связанных кольчуг . [Т 12]

Язык и имена

Толкин изобрел части Средиземья, чтобы решить лингвистическую загадку, которую он случайно создал, используя разные европейские языки для народов в своем легендариуме. [5] [Т 13]

С момента своего создания гномы говорили на кхуздуле , одном из придуманных Толкином языков , в художественном произведении, созданном для них Аулэ, а не произошли от эльфийского, как большинство языков людей . Они написали его с помощью рун Кирта , также изобретенных Толкином. [6] Гномы держали свой язык в секрете и обычно не обучали ему других, поэтому они выучили и квенья , и синдарин , чтобы общаться с эльфами, особенно с нолдорами и синдарами . К третьему векуОднако гномы отдалились от эльфов и больше не изучали их язык. Вместо этого они оба использовали вестрон или общую речь, которая была человеческим языком. [Т 5] [Т 14]

На серо-эльфийском языке или синдарине гномы назывались Наугрим («Низкорослые люди»), Гоннхиррим («Каменные владыки»), Дорнхот («Траунский народ») и Хадходрим . На квенья это были Касари . Гномы называли себя Кхазад на своем языке Кхуздул . [Т 15]

На самом деле Толкин взял имена двенадцати из тринадцати гномов, которых он использовал в «Хоббите» (и имя волшебника Гэндальфа ), из древнескандинавского Völuspá . [1] [7] Когда он добрался до «Властелина колец» , где у него был правильный язык для гномов, он был вынужден притвориться в эссе « О гномах и людях» , что древнескандинавские имена были переводами с кхуздула, точно так же английский язык, на котором гномы говорили людям и хоббитам , был переводом с Вестрона . [5] [Т 13] [Т 4]

Календарь

Единственное упоминание Толкином календаря гномов находится в «Хоббите » в отношении «Нового года гномов» или Дня Дурина , который приходится на день последнего осеннего новолуния. [T 16] Астроном Брэдли Э. Шефер проанализировал астрономические детерминанты Дня Дурина. Он пришел к выводу, что, как и во многих реальных лунных календарях , дата Дня Дурина является наблюдательной и зависит от первого видимого полумесяца. [8]

Концепция и создание

Скандинавский миф

В «Книге утерянных сказаний » очень немногие гномы, которые появляются, изображаются как злые существа, наниматели орков — наемников и находящиеся в конфликте с эльфами , которые являются воображаемыми «авторами» мифов и поэтому настроены против гномов. [T 17] [T 18] Толкиен был вдохновлен гномами из скандинавских мифов [9] [10] и германского фольклора (например, о братьях Гримм ), от которых его гномы берут характерную близость к горному делу, обработке металлов, мастерство и жадность. [11] [12] [1]

Еврейская история

В «Хоббите » гномы изображаются иногда комичными и неуклюжими, но в основном благородными, серьезными, но жадными до золота, гордыми и иногда назойливыми. На Толкина теперь повлияло его собственное выборочное прочтение средневековых текстов о еврейском народе и его истории. [13] Гномы лишены своей родины в Эреборе и живут среди других групп, но сохраняют свою собственную культуру . , их воинственный характер проистекает из рассказов в еврейской Библии . [13]Средневековые представления о евреях также видели в них склонность к созданию искусно сделанных и красивых вещей, [13] черта, характерная для скандинавских карликов. [10] [14] Календарь гномов, изобретенный для «Хоббита» , отражает Рош ха-Шана еврейского календаря , начинающийся поздней осенью. [13] [15] То, что они забрали Бильбо из его самодовольного существования, рассматривалось как метафора «обнищания западного общества без евреев». [16]

Во «Властелине колец » Толкин продолжил темы «Хоббита» . Давая гномам их собственный язык, кхуздул , Толкин решил создать аналог семитского языка под влиянием фонологии иврита . Подобно средневековым еврейским группам, гномы использовали свой собственный язык только между собой и по большей части переняли языки тех, среди которых они живут, например, взяв публичные имена из культур, в которых они жили, сохраняя при этом свои «настоящие имена» и истинный язык тайна. [17] Толкин также изобрел руны Кирта в художественной литературе, которая, как говорят, была изобретена эльфами .и позже принят гномами. Далее Толкин подчеркнул диаспору гномов с утраченной цитаделью Копей Мории . Главный персонаж-гном Гимли наконец уладил конфликт между эльфами и гномами благодаря любезности по отношению к королеве эльфов Галадриэль и глубокой дружбе с эльфом Леголасом . Это было воспринято как ответ Толкина на «языческий антисемитизм и еврейскую исключительность». [16]

Толкин подробно описал еврейское влияние на своих гномов в письме: «Я действительно думаю о «гномах» как о евреях: одновременно коренные и чужие в своих жилищах, говорящие на местных языках, но с акцентом из-за их собственный личный язык…»В последнем интервью перед смертью Толкин кратко говорит: «Гномы, конечно, совершенно очевидно, не могли бы вы сказать, что они во многом напоминают вам евреев? Их слова, очевидно, семитские, созданные, чтобы быть семитскими». [18] Это поднимает вопрос, рассмотренный Ребеккой Бракманн в Mythlore , о том, был ли элемент антисемитизма, пусть и глубоко запрятанный, в рассказе Толкина о гномах, унаследованный от английских взглядов его времени. Брэкман отмечает, что сам Толкин пытался решить эту проблему в своих трудах о Средиземье. [19]

Орфография

Первоначальный редактор «Хоббита » «исправил» множественное число «гномов» Толкина на «гномы», как и редактор издания в мягкой обложке Puffin. [T 20] Согласно Толкину, «настоящее «историческое» множественное число» слова «гном» — это «гномы» или «дверроу». [20] Он описал слово «гномы» как «частное нарушение грамматики». [T 21] В Приложении F к «Властелину колец » Толкин объяснил, что если бы люди по-прежнему регулярно говорили о «гномах», в английском языке могло бы сохраниться специальное множественное число для слова «гном», как и неправильное множественное число слова «гусь». , «гуси». [T 15] Несмотря на его любовь к ней,форма «гном» появляется в его письме только как «Dwarrowdelf» («Гном-роющий»), имя Мории. Вместо этого он использовал «гномы», что соответствует его «эльфам» во множественном числе от «эльфа». Толкин использовал «дварфский» [T 22] и «гном (-)» (например, « Повелители гномов », «Старая дорога гномов») в качестве прилагательных для людей, которых он создал. [Т 15]

Адаптации

В анимационном фильме Ральфа Бакши 1978 года «Властелин колец » роль карлика Гимли озвучил Дэвид Бак . [21]

В экранизации кинотрилогии «Властелин колец » Питера Джексона в прямом эфире персонаж Гимли время от времени используется в качестве комического облегчения, будь то шутки о его росте или его соперничестве с Леголасом. [22] [23] Гимли играет Джон Рис-Дэвис , который изобразил персонажа с шотландским акцентом . [24]

В ролевой игре « Средиземье » от Iron Crown Enterprises (1986) игровые персонажи-дварфы получают статистические бонусы к Силе и Телосложению и вычитания из Присутствия, Ловкости и Интеллекта. Семь «гномьих сородичей», названных в честь каждого из отцов-основателей — Дурина, Бавора, Двалина, Трара, Друина, Телора и Барина — приведены в «Повелителях Средиземья» — том III (1989). [25]

В ролевой игре Decipher Inc. « Властелин колец» (2001 г.), основанной на фильмах Джексона, игровые персонажи-гномы получают бонусы к характеристикам живучести и силы и должны иметь ремесленные навыки. [26]

В стратегической игре в реальном времени The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II и ее расширении , основанных на фильмах Джексона, гномы находятся под сильным влиянием классической военной практики и используют метательные топоры, боевые молоты, копья. и круглые или римские щиты. Один карликовый юнит — «Фаланга» , похожий на своего греческого аналога. [27]

Ссылки

Первичный

-

- В этом списке указано местонахождение каждого предмета в трудах Толкина.

- ^ a b c d Возвращение короля , Приложение A, «Народ Дурина»

- ↑ Народы Средиземья , «Создание Приложения А»: (iv) «Народ Дурина»

- ^ Хоббит , гл. 1 «Неожиданная вечеринка»

- ^ a b c Народы Средиземья , часть 2, гл. 10 «О гномах и людях»

- ^ a b c Сильмариллион , гл. 10 «Синдара»

- ^ Хоббит , гл. 15 «Сход облаков»

- ^ Сильмариллион , гл. 2 «Об Ауле и Йаванне»

- ↑ Братство Кольца , книга 1, гл. 2 « Тень прошлого »

- ^ Сильмариллион , гл. 21 «О Турине Турамбаре»

- ^ Сильмариллион , гл. 2 «Об Ауле и Йаванне»

- ^ Сильмариллион , гл. 22 «О руинах Дориата»

- ^ Хоббит , гл. 13, «Нет дома»

- ^ a b Письма № 144 Наоми Митчисон , 25 апреля 1954 г.

- ↑ Властелин колец , Приложение F , «О других расах»

- ^ a b c d Властелин колец , Приложение F , «О переводе»

- ^ Хоббит гл. 3 «Короткий отдых»

- ↑ Книга утерянных сказок , «Рассказ Гилфанона»

- ↑ Книга утерянных сказок , «Науглафринг »

- ↑ Письма № 176 Наоми Митчисон , 8 декабря 1955 г.

- ↑ Письма № 138 Кристоферу Толкину , 4 августа 1953 г.

- ↑ Письма № 17 Стэнли Анвину , 15 октября 1937 г.

- ↑ Хоббит , Предисловие

Вторичный

- ^ a b c d e Эванс, Джонатан (2013) [2007]. «Гномы». В Драут, Майкл округ Колумбия (ред.). Энциклопедия Дж. Р. Р. Толкина . Рутледж . стр. 134–135. ISBN 978-0-415-86511-1.

- ^ б Мозли , Чарльз (1995). Дж. Р. Р. Толкин . Издательство Оксфордского университета . п. 32. ISBN 978-0-746-30763-2.

- ^ «Дис: Младшая сестра Торина Дубощита» (неопр .) . Энциклопедия Арды . Проверено 4 февраля 2020 г.

- ^ Рателифф, Джон Д. (2007). История хоббита . Часть первая Мистер Бэггинс , с. 78. ISBN 978-0-618-96847-3.

- ^ а б Шиппи, Том (1982). Дорога в Средиземье . Графтон (HarperCollins). стр. 131–133. ISBN 0261102753.

- ^ Ноэль, Рут С. (1980). Языки Средиземья Толкиена . Хоутон Миффлин. Часть 1, гл. 5, «Языки Рованиона», стр. 30–34. ISBN 978-0395291306.

- ^ Рателифф, Джон Д. (2007). Вернитесь в Бэг-Энд . История хоббита . Том. 2. ХарперКоллинз . Приложение III. ISBN 978-0-00-725066-0.

- ^ Шефер, Брэдли Э. (1994). «Хоббит и День Дурина». Обозреватель Гриффита . Обсерватория Гриффита . 58 (11): 12–17.

- ^ Шиппи, Томас . Дж. Р. Р. Толкин: писатель века . ХарперКоллинз, 2000 г.

- ^ б Бернс, Марджори Дж. ( 2004). «Скандинавские и христианские боги: интегративное богословие Дж. Р. Р. Толкиена». Случайно , Джейн (ред.). Толкин и изобретение мифа: читатель . Университетское издательство Кентукки . стр. 163–178. ISBN 0-8131-2301-1.

- ^ Эшлиман, Д.Л. «Домашняя страница братьев Гримм» . Университет Питтсбурга .

- ^ Маккой, Дэниел. «Гномы» . Скандинавская мифология .

- ^ a b c d e Рателифф, Джон . История хоббита . стр. 79–80.

- ^ Поэтическая Эдда , переведенная Генри Адамсом Беллоузом .

- ^ Иден, Брэдфорд Ли (2014). Хоббит и мифология Толкина: очерки изменений и влияний . Макфарланд. п. 40. ISBN 978-0-7864-7960-3.

- ^ б Эдвардс , Оуэн Дадли (2008). Британская детская фантастика времен Второй мировой войны . Издательство Эдинбургского университета . ISBN 978-0-7486-1651-0.

- ↑ Андерсон, Дуглас История хоббита , HarperCollins 2006, с. 80

- ^ Герролт, Деннис (1971). «Теперь читайте … интервью» . Би-би-си . Архивировано из оригинала 26 октября 2009 года . Проверено 26 июля 2020 г.

- ^ Бракманн, Ребекка (2010). ««Гномы не герои»: антисемитизм и гномы в произведениях Дж. Р. Р. Толкина . Мифлор . 28 (3/4). Статья 7.

- Викискладе есть медиафайлы по теме гнома . Интернет-словарь этимологии . Проверено 6 апреля 2018 г.

- ^ Бек, Джерри (2005). Путеводитель по анимационным фильмам . Чикаго Обзор Пресс. п. 154. ИСБН 978-1-56976-222-6.

- ^ Флигер, Верлин (2011). Богстад, Дженис М .; Кавени, Филип Э. (ред.). Иногда одно слово стоит тысячи картинок . Изображение Толкина: очерки трилогии фильмов Питера Джексона «Властелин колец» . Макфарланд. п. 48. ISBN 978-0-7864-8473-7.

- ^ Бреннан Крофт, Джанет (февраль 2003 г.). «Шахты Мории:« Предвкушение »и« Сглаживание »в романе Питера Джексона« Братство Кольца »» . Конференция Ассоциации народной культуры Юго-Запада/Техаса, Альбукерке . Университет Оклахомы . Архивировано из оригинала 31 октября 2011 года.

- ^ Сибли, Брайан (2013). Хоббит: Пустошь Смауга, официальный гид по фильму . Харпер Коллинз. п. 27. ISBN 9780007498079.

- ↑ Лорды Средиземья . Том. III. Издательство Беркли. 1989. ISBN 978-1-55806-052-4. OCLC 948478096 .

- ^ Лонг, Стивен (2002). Ролевая игра «Властелин колец»: основная книга . ISBN расшифровки, Inc. 978-1-58236-951-8. OCLC 51570885 .

- ^ «Битва за Средиземье II — Гномы» . IGN . Проверено 26 июля 2020 г.

Источники

- Карпентер, Хамфри , изд. (1981), Письма Дж. Р. Р. Толкина , Бостон: Хоутон Миффлин , ISBN 978-0-395-31555-2

- Толкин, JRR (1937). Дуглас А. Андерсон (ред.). Аннотированный хоббит . Бостон: Хоутон Миффлин (опубликовано в 2002 г.). ISBN 978-0-618-13470-0.

- Толкин, JRR (1954), Братство Кольца , Властелин колец , Бостон: Хоутон Миффлин , OCLC 9552942

- Толкин, JRR (1955), Возвращение короля , Властелин колец , Бостон: Хоутон Миффлин , OCLC 519647821

- Толкин, JRR (1977), Кристофер Толкин (редактор), Сильмариллион , Бостон: Хоутон Миффлин , ISBN 978-0-395-25730-2

- Толкин, JRR (1996), Кристофер Толкин (редактор), Народы Средиземья , Бостон: Houghton Mifflin , ISBN 978-0-395-82760-4

- Толкин, JRR (1984), Кристофер Толкин (редактор), Книга утерянных сказок , том. 1, Бостон: Хоутон Миффлин , ISBN 0-395-35439-0

.jpg/440px-Dwarves_at_the_Council_of_Elrond_(Jackson_LOTR).jpg)