Бодрая и быстрая музыка разжигает горячий аппетит, а медленная способствует расслабленному и осознанному выбору блюд / кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Застолье является главнейшей частью новогодних праздников. Поэтому хозяйки во все времена готовят что-то необычное. Так было при Иване Грозном, так происходит и сейчас.

Покопавшись в исторических книгах, летописях и путевых заметках иностранных гостей, мы можем составить более или менее полное представление, что могло быть на новогоднем столе у русских царей. О кухне времен Киевской Руси мы знаем до обидного мало. Реальная история кулинарии начинается примерно со времен Ивана Грозного. Вот с них и начнем.

С пробуждением природы

При Иоанне Васильевиче русские люди праздновали Новый год не в середине зимы, а в самом начале весны — в марте. Традиция эта пошла еще с языческих времен, когда календарь праздников соответствовал календарю сельскохозяйственному. Поэтому Новый год отмечали, когда природа начинала пробуждаться от зимней спячки — в 20-х числах марта, на весеннее равноденствие. В это время праздновали Масленицу, которая и была по смыслу Новым годом. В застольных традициях это отразилось перечнем блюд.

Поминальное кушанье

На самом деле, празднуя Масленицу, провожали зиму поминальным кушаньем — как и умерших, блинами, — рассказывает историк русской кухни Евгений Пивоваров. — Поначалу скорбно-постными. Но праздник длился несколько дней. Поэтому проводив и помянув прошлый год, начинали праздновать рождение нового — к блинам добавляли начинки, а затем на стол вместо блинов выставляли пироги и караваи — сладкие и сытные, символизировавшие жизнь.

Такой порядок отмечания Нового года сохранялся вплоть до Петра I, поменявшего все указом о новой дате празднования.

Не пустые, а с начинкой

Традиционный стол Ивана Грозного и на колядки, и в мартовском новогодье был тот же, что и у остальных царей из рода Романовых вплоть до Петра. А исходные продукты — как у любой русской семьи: зимние запасы (соленья, сушенья, вяленья) да добыча — от рыбалки и охоты.

— Конечно, на царском столе всего было больше, чем на обывательском. И выбор напитков побогаче, — продолжает Пивоваров.

Основой стола были всевозможные пироги и каши. Естественно, не пустые, а с начинками и заправками. Пироги на Руси были двух видов: расстегаи — полуоткрытые, в которых видна начинка, и полностью закрытые — кулебяки и курники. Тесто обычно делали несладким, считалось что в пироге за сладость должна отвечать соответствующая начинка. В новогоднюю начинку шли птица, рыба и мясо, капуста и репа (предварительно пареная), морковь со свеклой и яйца с луком, сушеные яблоки, груши и ягода. Вместо сахара использовали мед, разбавляя его водой и добавляя в блюдо при готовке.

Тесто обычно делали несладким, считалось что в пироге за сладость должна отвечать соответствующая начинка / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— В кулебяки и курники, как наиболее сытные пироги, клали предварительно отваренную кашу — гречневую или пшенную, приправленную солеными огурцами, грибами или морковью, мелкорубленые (и заранее пропеченные) мясо, птицу, рыбу. А могли делать и сладкими — из нескольких видов ягод, яблок и пареной репы, — говорит эксперт. — Причем обязательное условие для кулебяки — чтобы начинки между собой не смешивались. Для этого каждый слой прокладывали тонким блином, как изоляцией.

Куда же без салатов

Вы удивитесь, но были на старинном русском столе и салаты.

— Тогда они были известны под названием крошево, — рассказывает Евгений. — Это русское слово абсолютно точно передает способ приготовления блюда.

Из зимних запасов крошево делали либо чисто овощными, с заправкой льняным или подсолнечным маслом, либо мясными — тогда вареное или печеное мясо крошили вместе с отварными яйцами, солеными грибами, капустой (соленой или вымоченной из сушеного листа).

— Вареную репу использовали в крошеве так же, как мы в салат кладем резаный кубиками картофель, — поясняет историк. — Для остроты могли накрошить туда же чеснока, а в богатых семьях — сыпануть перца. А заправляли либо сметаной, либо жидким маслом, либо небольшим количеством жирного бульона.

Были уже тогда на праздничном застолье и пряники. Они вполне соответствовали названию — пряностей в них было достаточно. В основном использовали имбирь и перец. Но бывало, делали даже с чесноком! Угощались и супами. Если удавалась рыбалка, то на стол шла уха с луком, морковью, чесноком и разварным пшеном. А если была охота — то и мясную похлебку готовили.

Меды стоялые

А вот с алкоголем на Руси было не так, как сейчас, — крепких напитков почти не пили.

— Различали две степени опьянения — «хмельной гуляка» и «горький пьяница», — смеется Евгений Пивоваров. — Хмельной — это после пива или медовухи.

А пьяница — после «горькой», которую еще называли хлебным вином. Правда, водка тогда была градусов под двадцать, но все же…

Ярмарка меда открылась в парке «Коломенское» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кстати, заказные брошюрки про «ужасного» царя Ивана, отпечатанные в Польше и Германии, называли его пьяницей, а вот наставления для послов уточняли: почти не пьет. На самом деле Иван Грозный пробовал хорошие привозные вина, не брезговал и своими «медами стоялыми» (то есть выдержанными, градусов 8–10), но — в меру.

Чужая мода

При Петре I все изменилось. Сквозь прорубленное им окно в Европу потекли на Русь иностранные напитки и полезли заграничные кушанья. И если в крестьянской и обывательской среде исконные традиции оставались еще долго (аж до второй половины XIX века), то высшее общество за поколение пристрастилось к чужой моде.

— Появились на столах русской знати супы по французским рецептам, десерты и пудинги по английским, сладости по турецким, — рассказывает Евгений Пивоваров.

Но главное — Петр, любивший хмельные вечеринки, ввел в моду пьянство. Именно с Петра начался широкий импорт рома, арманьяка, виски в дополнение к винам. А крошево стало салатом с заправкой из соусов…

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 1246 человек из 81 региона

- Сейчас обучается 44 человека из 27 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Быт и нравы Московской Руси времен Ивана Грозного»

Кашира

2019 год

Гудкова Ирина Сергеевна -

2 слайд

Московское государство просуществовало около двух с половиной веков (с начала правления Ивана III и до эпохи реформ Петра I Великого). За это время в России сменилась царствующая династия, прошел период смутного времени. Рассмотрим, каковыми были основные сферы жизни русского, в частности Московского общества в течение периода московской государственности эпохи Ивана Грозного.

-

3 слайд

Чтобы понять истоки условий и причин, определяющих образ жизни, быт и культуру русского народа, необходимо рассмотреть общественно-политическую обстановку в России того времени.

С образованием Московского централизованного государства началась борьба за объединение, длившаяся около 200 лет. В XVI веке к Московскому государству отошли Новгород-Северский, Брянск, Орша, Торопец. Середина 40-ых годов ознаменовала начало второго периода царствования государя Ивана IV Грозного. В 1545-1547 годах произошли несколько событий, подчеркнувших переход всей полноты власти к молодому государю. Иван Васильевич 16 января 1547 года впервые в российской истории принял титул царя. -

4 слайд

Иван Грозный (европейская гравюра на дереве. век). XVI.

С годами Иван IV Грозный приобрел некоторый опыт в государственных делах и начал единолично руководить Московским государством. Главной линией его политического курса стало доведение личной власти до уровня неограниченного самодержавия внутри страны и максимально возможное ее распространение за пределы Московской Руси путем завоеваний. Планы царя совпадали со стремлениями дворянства получить военную добычу и новые земельные владения за счет Ливонской войны, начавшейся в 50-ых годах. Вскоре Иван IV Грозный убедился в необходимости политики «крутых мер». 3 декабря 1564 года он подписал отречение от престола и уехал в Александровскую слободу. Москва стояла на грани народных волнений. Боярская дума уговорила Ивана IV Грозного вернуться на престол. Царь вернулся и теперь он начал проводить в жизнь причудливый политический эксперимент, именуемый «опричниной».

Вся эпоха существования опричнины — это время постоянного раскрытия заговоров и ведения следственных дел. Казнили десятками, сотнями, целыми семьями и даже родами. -

5 слайд

Государь предпочел Кремлю более изолированную Александровскую слободу.

Опричное воинство, администрация и придворные были главными жителями слободы, ставшей фактической столицей Московского государства. В новой крепости расположились опричные приказы: Разрядный, ведавший опричным войском; Розыскной, призванный карать изменников; Разбойный, руководивший органами местной власти — губными старостами на территории опричных владений -

6 слайд

При деде грозного царя, великом князе Иване III, помимо дворянского ополчения появились пехотинцы, вооруженные огнестрельными «ручницами»; в XVI веке они стали называться стрельцами. Стрелецкие полки-«приказы» (по 500–1000 человек) составляли гарнизоны городов, несли полицейскую службу. Московские стрельцы не только участвовали в походах, но и несли дворцовую службу, охраняли царскую казну, составляли своего рода почетный караул при встрече иноземных послов.

Но, все же, основную силу как земской, так и опричной армии составляли провинциальные помещики — городовые дворяне и «дети боярские». Дворянские «недоросли» уже с пятнадцати лет считались годными для службы, но небольшая отцовская «вотчинка» или поместье не могли обеспечить средства к существованию для всех подраставших сыновей. Безземельные служилые люди подавали челобитную с просьбой наделить их «поместейцем».

Царь. Иванов С.С. 16 век -

7 слайд

Гордый самодержец именовал своих сподвижников «братией», так же как и они «называют великого князя не иным именем, как брат»

В монастырях того времени, даже в самых богатых, насельники пользовались деревянной посудой: тарелками, братинами, ковшами, которые лишь украшали резьбой.

Основной пищей в XVI веке оставался хлеб. Главным блюдом монастырского рациона были щи, которые ели практически каждый день: и в постные, и в скоромные будни, и в праздники.

Очень распространенным видом хлебной пищи были каши (овсяные, гречневые, ячменные, пшенные), и кисели — гороховый и овсяный. Зерно служило и сырьём для приготовления напитков: кваса, пива, водки.

Значительную роль в питании играли грибы — вареные, сушеные, печеные. Одним из основных видов питания, следующим по значению, за хлебной и растительной пищей и продуктами животноводства в XVI веке была рыбная пища. -

8 слайд

Большое внимание уделялось одежде. Она должна была быть богатой. По одежде судили о благополучии и месте московского дворянина в социальной иерархии. Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку.

Обычное название для верхней одежды — свита. Она могла быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Порты заправлялись в сапоги. В верхнюю часть их продевался поясок-гашник, шнур или веревка для подвязывания. Штанины, напоминавшие по форме трубы, иначе назывались сопли (отсюда поговорка: «Видно сокола по полёту, добра молодца — по соплям»). Зимой носили шубы. Знать носила шубы из куницы, соболя, чернобурки.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. -

9 слайд

Основу женского костюма составляла длинная рубаха, поверх которой надевали летник с длинными широкими рукавами (рукава назывались накапки). У дворянок запястья рукавов рубахи и накапки, а подол летника расшивались золотом, жемчугом. Вдоль одежды, на передней стороне делался разрез, который застегивался по самое горло, так как приличие требовало, чтобы грудь женщины была застегнута как можно плотнее.

Женский опашень шили, как правило, из сукна красных цветов; рукава были до пят, но пониже плеча имелись проймы, сквозь которые легко проходили руки, а остальная часть рукава висела.

В торжественных случаях знатные женщины надевали на себя сверх обыкновенного наряда богатую мантию, называемую подволокою. Она делалась из шелковой материи. Из верхней одежды распространены были шубы, которые в зависимости от покроя носили названия однорядок, охабней, ферязей.

Женщины любили украшать голову и вместе с тем прикрывать волосы. По понятиям XVI-XVII вв., для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять на показ свои волосы. Они скрывали их такими головными уборами, как волосники, подъубрусники, убрусы, кики, кокошники. -

10 слайд

В XVI-XVII вв. порывы всякой веселости у высших сословий были подчинены правилам церковного порядка. Во время праздников, самыми почитаемыми из которых считались Рождество и Пасха, девушкам и женщинам позволялись некоторые “вольности”. Однако развлечений у них было мало

Скоморохи были главными «затейниками» «на мирских свадьбах», где к «бесовским» песням прислушивались жених с невестой.

Представления с музыкой, плясками, паясничаньем, фокусами, дрессированными животными (медведями, собаками, козами) еще спустя столетие собирали зрителей в селах и городах сразу же после торжественных богослужений в храмах, а нередко и во время службы. И знать, и простолюдины по-прежнему приглашали скоморохов на свои домашние торжества. -

11 слайд

«Домострой» — это правила домашнего устройства, которые касались духовной жизни, отношений внутри семьи и ведения домашнего хозяйства. «Домострой» регламентировал поведение человека, как в государственной, так и в семейной жизни, поэтому был сочинением строгим. В нем утверждались глубокая вера в Бога, истинное милосердие, честность, трудолюбие, взаимоуважение. Осуждению подвергались праздность и суетность, пьянство и объедение, клевета и алчность.

«Домострой» оказал существенное влияние на быт и нравы русских людей в допетровскую эпоху, особенно людей знатных.

В духовной жизни русских людей периода Московской Руси важнейшее место занимало христианство в его восточной православной форме. Религией была пронизана вся русская культура. Но, тем не менее, перенятая от Византии, христианская культура до определенного предела находилась под влиянием дохристианских народных мотивов.

Хотя русская культура XVI века была в основе самодостаточной, она подвергалась внешним влияниям. Дух византийского христианства, поддерживаемый церковью, нашел должное воплощение на русской почве во многих видах искусства.

Русская икона появилась в результате усвоения и творческой переработки византийской культуры. -

12 слайд

Для этой эпохи характерен значительный подъем строительного искусства. На рубеже XV—XVI вв. оформляется Кремлевский ансамбль в Москве — стены и башни, соборы и Грановитая палата. Использовали при этом традиции древнерусского, прежде всего владимиро-суздальского, зодчества, а также приемы итальянской архитектуры эпохи Ренессанса.

Крепостные сооружения в первой половине века строят в Нижнем Новгороде, Туле, Зарайске, Коломне. В столице появляется стена Китай-города (1530-е гг.), Новодевичий монастырь (1525 г.).

В каменном зодчестве русский национальный стиль ярко выражен в девяти шатровых постройках собора Василия Блаженного. Он возведен по случаю взятия Казани в 1552 г. -

13 слайд

Период Московской Руси продолжался в России более 200 лет. В нем было много как положительных, так и отрицательных моментов. Но в любом случае он является частью нашей истории, а поэтому достоин уважения.

«История в некотором смысле есть священная книга народов, главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего… Вымыслы нравятся, но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина».

Н.М.Карамзин -

14 слайд

Спасибо за внимание !

Краткое описание документа:

Московское государство просуществовало около двух с половиной веков (с

начала правления Ивана III и до эпохи реформ Петра I Великого). За это время в

России сменилась царствующая династия, прошел период смутного времени.

Рассмотрим, каковыми были основные сферы жизни русского, в частности

Московского общества в течение периода московской государственности эпохи Ивана

Грозного

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 098 790 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

- 15.01.2020

- 318

- 0

Литературно-музыкальная композиция «Партизаны ВОВ»

- Учебник: «История России. XX – начало XXI века», Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Павлова Н.С., Рогожкин В.А.

- Тема: § 20–21. «Вставай, страна огромная!»

- 15.01.2020

- 506

- 4

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Анализ результатов образовательной деятельности в работе учителя истории»

-

Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»

-

Курс повышения квалификации «Основы духовно-нравственной культуры: история и теория русской культуры»

-

Курс повышения квалификации «Достижение эффективности в преподавании истории на основе осуществления положений историко-культурного стандарта»

-

Курс повышения квалификации «Изучение русской живописи второй половины XIX века на уроках МХК в свете ФГОС ООО»

-

Курс повышения квалификации «Моделирование современных уроков истории»

-

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов истории в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Федеральный государственный образовательный стандарт ООО и СОО по истории: требования к современному уроку»

-

Курс повышения квалификации «Развитие ИКТ-компетенции обучающихся в процессе организации проектной деятельности при изучении курсов истории»

-

Курс повышения квалификации «Электронные образовательные ресурсы в работе учителя истории в контексте реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Источники финансов»

-

Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»

-

Курс профессиональной переподготовки «История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»

Новый год к нам в дверь стучится… Восточные мотивы стали неотъемлемой частью новогодних торжеств. Это, конечно же, очень древняя и интересная традиция, но ведь и в России есть своя вековая история у всенародного любимого праздника!

Масленица новогодняя

Доподлинно известно, что у языческих славян, как и у других земледельческих народов, новый год начинался с началом весны, то есть с пробуждением новой жизни. Это март месяц, когда солнце давало знать о том, что зиме конец. Новый год отмечался и 22 марта — в день весеннего равноденствия, и 1 марта. Были и другие даты, связанные с первым весенним новолунием, которое могло приходиться и на конец февраля, и на какой-либо день марта. Традиция эта сохранялась долго, даже после Крещения Руси. Сегодня историки, датируя то или иное летописное событие, ломают головы над определением точной даты. Дело усложняется еще и тем, что в период раздробленности в разных княжествах были разные даты начала нового года. Где-то его отмечали с 1 марта, где-то с 22 марта, а где-то и в конце февраля. Была и еще одна дата — 1 сентября — начало нового года по церковному календарю, ну а ныне — учебного года.

Как же встречали Новый год наши языческие предки? Ответ на вопрос лежит на поверхности. Новый год — это любимая нами Масленица. Полагают, что справляли ее 22 марта — церковь, будучи не в силах бороться с древней традицией, «приватизировала» ее.

В «Новый год» пекли блины, символизирующие солнце, его энергию и свет. Народные гуляния, игры и забавы, посещение родственников, посиделки за большим семейным столом — все это непрерывная традиция, идущая из глубины веков. Провожали зиму, сжигали чучело, но не Масленицы, а богини зимы Мары (Морены). Ее имя связывают с такими жутковатыми словами, как «мор» и «морок». Эта владычица ночи, богиня смерти и зимы представлялась нашим предкам горбатой длинноволосой старухой. Одна из ее «реинкарнаций» — хорошо известная Баба-яга. Понятно, почему, подпаливая этот фетиш, наши предки предавались безудержному веселью. Они верили, что мир выходит из-под власти Морены на ближайшие полгода, пока солнце вновь не уступит свои права.

Здравствуй, осень, Новый год

XV век — из лоскутков удельных княжеств московские великие князья суровыми нитками сшивали единое государство. А еще ранее, в XIV столетии на церковном Никейском Соборе начало года было окончательно перенесено на 1 сентября, ведь, согласно библейской легенде, именно в этом месяце Бог сотворил мир. Московский великий князь Иван Васильевич (дед Ивана Грозного) сделал 1 сентября единой датой для празднования Нового года во всем государстве.

Была эта дата еще и фискальной — 1 сентября, в день Симеона Столпника, собирались подати, выплачивались оброки и прочие платежи, подобно тому как сегодня нас призывают «заплатить все налоги и спать спокойно» не позднее 1 декабря.

Однако такая нагрузка отнюдь не омрачала праздника, тем более что в этот день можно было еще подавать челобитные царю. В церквях проводились праздничные службы. В столице первое лицо обращалось к народу.

Вечером семьи собирались за трапезой. Роль шампанского играли медовуха и пиво.

Осенний Новый год в допетровской Руси отмечали весело и с размахом, как и Масленицу, и Святки. Кстати, церковный Новый год до сих пор отмечается 1 сентября. Правда, не все верующие об этом знают.

Виват Новый год!

Царь Петр I уже на заре своего правления развернул преобразования, задумав сделать Россию державою европейскою, а русский народ ввести в семью «цивилизованных» народов.

Пришло время расставаться со многими дедовскими обычаями и традициями: бородами и затворничеством женщин, старорусскими кафтанами и привычной кухней… Правда, это коснулось пока лишь «элиты» — боярства, дворянства, высших слоев купечества, ориентированных на заграничную торговлю. Прочие купцы, а тем более огромные массы крестьян, в европейские преобразования были не вовлечены.

Но одна из ключевых петровских реформ коснулась всех и каждого. И продолжает свое действие и поныне.

В 1699 году, в преддверии нового, 1700 года, Петр I издал указ, согласно которому начало года следует отсчитывать с 1 января по примеру всех христиан, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Менялось и летосчисление. Если раньше оно велось от сотворения мира, то теперь — от Рождества Христова. Именной указ провозглашал:

«Ныне от Рождества Христова доходит тысяча шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с 1-го числа настанет новый 1700 год купно и новый столетний век».

Случилось это 15 декабря. Барабанный бой. Толпы народа заполняют Красную площадь. С высокого помоста царский дьяк громко читает указ о том, что Петр Алексеевич повелевает «впредь лета счисляти в приказах и во всех делах и крепостях писать с 1 генваря от Рождества Христова».

Далее описывалось то, как нужно встречать «новый» Новый год:

«…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых… а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь…».

Первый день нового, 1700 года начался с парада на Красной площади в Москве. В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером черное небо озарилось разноцветными всполохами — пораженные москвичи вскинули головы, любуясь невиданным прежде зрелищем фейерверка. Как и повелевал царский указ, люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга. Дарили презенты.

Фейерверк был устроен опять же на Красной площади, а самим москвичам было велено стрелять из мушкетов и (прямо как сегодня) пускать ракеты возле своих домов.

Боярам и служилым людям наказали облачиться в европейские кафтаны. Женщины должны были примерить наряды заграничных модниц.

Празднества продолжались и последующие дни, закончившись 6 января крестным ходом на Иордань.

Все это очень напоминает то, как мы празднуем Новый год и сегодня. Но есть, конечно же, и различия.

Рождество, сиречь Новый год

Главное из них заключается в том, что Петр I не довел до конца преобразования календаря, то есть не заменил юлианский календарь григорианским. Спустя двести с лишним лет назад эту работу доделали большевики, хотя и новая реформа календаря, и введение современного правописания вынашивались еще Временным правительством. В результате мы имеем такое (труднопонимаемое иностранцами) понятие и праздник, как старый Новый год. И Рождество, отмечаемое 7 января.

В старой России, жившей по юлианскому календарю, Рождество отмечалось 25 декабря, а уже за ним следовало празднование Нового года.

В общем, в нашем сегодняшнем праздновании Нового года слились старые — и новогодние, и рождественские — традиции.

Елка называлась рождественской начиная с XIX века, в больших городах перед Рождеством открывались елочные базары.

По традиции елочку наряжали втайне от детей, обычно после рождественской всенощной службы. Сладости и фрукты, бумажные игрушки в виде карет, животных, ангелочков — таким было убранство рождественской красавицы в то время. Часто украшениями служили позолоченные грецкие орехи.

С конца XIX века стали выпускать и привычную для нас мишуру. Ее изготовлением занимались на фабрике по производству канители промышленников Алексеевых. (Интересно, что Алексеев — это настоящая фамилия режиссера Станиславского, который сам несколько лет работал на отцовской фабрике и даже был ее директором и лишь затем увлекся театром.)

Рождественскую елку венчала Вифлеемская звезда, в советское время замененная красной. К слову, елка одно время была под запретом новой атеистической власти. Для ребятишек ее устраивали чуть ли не подпольно.

«Родители, не сбивайте нас толку, не устраивайте Рождества и елку…» — плакат с таким «воззванием» можно было видеть на детских демонстрациях «безбожников» в 20–30-е годы. Но вскоре, будучи не в силах бороться с устоявшейся в народе традицией, вожди пошли на попятную. И подобно тому, как церковь приспособила под свои нужды многие языческие отголоски (ту же Масленицу), коммунистическая религия сделала елку «своей».

Однако мы забежали вперед.

Итак, вновь старая Россия.

Рождественское утро было особенно радостным. Дети, проснувшись, бежали к наряженной елке и находили там приготовленные для них подарки. Родителей же малыши радовали поздравительными стихами, которые разучивали заранее, и сувенирами, изготовленными своими руками (вот она, сила традиции!).

На Рождество было принято устраивать специальные детские праздники. Делалось это уже на второй или третий день праздника. Детям готовили костюмы, поэтому детский вечер напоминал маскарад.

Маскарады были излюбленным рождественским развлечением и у взрослых. Примерно с середины XIX века костюмированные балы стали непременным атрибутом праздника, а каждая аристократическая семья считала своим долгом устроить рождественский маскарад у себя дома, на который созывался весь высший свет.

Кроме широких гуляний распространены были и частные визиты в праздничные дни. Мужчины в обязательном порядке должны были посещать родственников и знакомых. Встречи были короткими: гость заходил в дом, поздравлял и дарил подарки, а в ответ получал угощение от хозяев.

В конце XIX века начали выпускать рождественские открытки, которые стали пользоваться невероятной популярностью. Их дарили друг другу, стараясь найти наиболее красочные и необычные экземпляры.

Вообще рождественское время было особенно радостным и веселым. Устраивались театрализованные представления, катки, ледяные горки, катания на лошадях.

Различные забавы, а особливо маскарады устраивались все время Святок — праздничной недели от Рождества до Крещения, и многие любители светских развлечений проводили в маскарадных гуляниях все рождественские дни.

Важнейшее место в рождественских гуляниях занимали колядки. Сакральный смысл этой традиции заключался в прославлении родившегося Христа. Ряженые колядующие пели песни и заходили в дома, где их ждали хозяева с угощениями…

«Нет ни одного празднования на Pуси, которое бы сопровождалось таким богатым выбором обычаев, обрядов, примет и прочего, как так называемые Святки», — писал в XIX веке этнограф Михаил Забылин.

Расскажем подробнее об этом интереснейшем явлении старой русской жизни.

Святочное действо

Перенесемся, однако, из шумных городов в народные толщи, в деревню, где до революции проживало подавляющее большинство народонаселения Российской империи. Именно в деревенской исконной Руси святочное действо сохраняло многое идущее от языческой древности, хотя и было освящено христианством.

В крестьянском быту восточных славян Святки — самый большой шумный и веселый праздник, длящийся от Николина дня 6 декабря (по старому стилю) до Крещения 6 января (по старому стилю); в некоторых областях они начинались с Рождественского сочельника (6 января) и заканчивались Крещением (19 января). По церковному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане. К этому времени заканчивался цикл сельскохозяйственных работ, и для сельских тружеников наступала беззаботная пора.

Святки были праздником прежде всего молодежи — своеобразным состязанием, на котором нельзя было ударить лицом в грязь. Готовились к Святкам целый год. Девушки шили платья, парни готовили маскарадные костюмы. Кульминацией приготовлений к деревенскому балу была аренда «дворца». Как правило, специально для этих целей в складчину снимали избу, называемую «жировая». При этом девушки вносили плату наравне с сильным полом.

Игрища

Происходили главным образом ночью… Вдруг в избу вваливается толпа парней с вымазанными сажей лицами и с подвешенными седыми бородами. Главным героем этого представления был «кузнец». Из одежды на нем только штаны, а верхняя голая часть туловища разукрашена симметрично расположенными кружками, изображающими собой пуговицы. В руках у «артиста» большой деревянный молот. За «кузнецом» вносят высокую скамейку, покрытую широким, спускающимся до земли пологом, под которым прячутся человек пять-шесть ребятишек. «Кузнец» хвастает, что может сделать все что угодно: замки, ножи, топоры, ухваты, но, главное, умеет «старых на молодых переделывать».

«Не хочешь ли, я тебя на молодую переделаю?» — обращается он к какой-нибудь «девице» не первой молодости. Та, разумеется, конфузится и не соглашается. Тогда «кузнец» говорит одному из ряженых стариков: «Ну-ка ты, старый, полезай под наковальню, я тебя перекую!» Старик прячется под пологом, а «кузнец» бьет молотом по скамейке, и из-под полога выскакивает подросток. Изюминка игры состояла в том, что при каждом ударе у кузнеца сваливаются портки, и он остается совершенно обнаженным.

Когда всех стариков «перекуют» на молодых, кузнец обращается к девушкам, спрашивая у каждой: «Тебе, красавица, что сковать? Тебе, умница, что сковать?» И каждая девица должна что-нибудь заказать, а затем, выкупая приготовленный заказ, поцеловать кузнеца, который старается при этом как можно больше вымазать ей лицо.

Игра в «кузнеца» была популярнейшим святочным представлением, а было их бесчисленное множество.

Собравшиеся на святочные посиделки играли «в молчанку». По команде «раз, два, три» все парни и девушки замолкали, словно набрав в рот воды… Не выдержавшие испытания подвергались условленному наказанию, например съесть пригоршню угля, поцеловать какую-нибудь старуху, позволить облить себя водой с ног до головы, бросить в рот горсть пепла, сходить на гумно и принести сноп соломы. Последняя санкция считалась одним из тягчайших, так как ночью на гумно не ходят из опасения попасть в лапы «огуменника».

Бывало, в «жировую» избу врывалась целая ватага «нечисти» — парни наряжались в белые длинные рубахи с рукавами до пола, вывернутые тулупы, надевали страшные маски и с шумом и гиком заскакивали в избу и пугали девушек. Когда первый испуг проходил, девушки, конечно же, знавшие о возможности прихода подобных «гостей», начинали выгонять нечистую силу. Игра не только носила веселый и развлекательный характер, но и имела магический смысл: выгнав из дома нечисть, пусть ряженую, были уверены, что обезопасили наступающий год, расчистили дорогу приближающемуся Новому году.

Иногда парни переодевались девушками, а девушки парнями и затем разыгрывали друг друга.

Святочные забавы, ряжение продолжались и днем. Так, в Ярославской губернии все девушки и молодые люди, холостые и женатые, наряжались цыганами и цыганками и ходили по домам ворожить на ладони и собирать яйца или наряжались в красные рубахи, брали косы, грабли и отправлялись с песнями по соседним деревням, как будто во время сенокоса. Некоторые представления, вроде знаменитой народной драмы «Царь Максимилиан» или «Степан Разин», «Лодка», разыгрывались в специально отведенных для этих целей больших помещениях, например в амбаре.

Гадания

Святочные торжества не обходились без гадания — отголоска языческих представлений. Во времена язычества гадание, предсказание будущего было одним из главных обрядов в богослужении.

Особую радость и волнение приносили Святки незамужним девушкам: считалось, что как раз в это время лучше всего можно узнать, выйдешь ли в следующем году замуж, как будут звать твоего суженого и будет ли он богат или беден.

Святочными гаданиями занимались вечером или ночью. Гадали во все дни Святок, но наиболее важным и значимым считался обряд накануне Рождества, Нового года и в особенности Крещения.

Способов гадания было множество. Так, в Сибири собирали кольца, запонки, сережки, клали их в блюдо и накрывали салфеткою, нарезали маленькие кусочки хлеба и клали сверх салфетки. Сначала пели «хвалебную» песню хлебу и соли и брали кусочки; ложась спать, клали их под головы, загадывая, что приснится. Затем пели песни; по окончании каждой из них трясли блюдо, и один ловил что попадалось по одной вещице. Тот, чья вещь, по песне определял, какая судьба ему нагадалась.

А на другом конце России — в Ржевском уезде Тверской губернии — гадали подобным же образом. Для этого брали шапку, и каждый клал в нее кольцо, серьгу или что-либо такое, после шапку встряхивали и пели песни-стишки, под которые вынимали вещицы.

Девушки ходили «слушать» за деревню на перекресток дорог: в какой стороне залает собака, туда и замуж идти. Подслушивали под окнами: если ругаются — в плохой дом выйдешь, смеются — в хороший. Сняв крест и не благословясь, девушка одна или с подругой шла к конюшне, становилась спиной к дверям и ударяла три раза по ним левой пяткой, приговаривая: «Если выйду замуж, то оцепайте лошадей» (то есть надевайте узду). Если лошади забренчат уздами, то гадающая в этом году выйдет замуж. Отправлялись и к амбару, предварительно сняв крест. Сказав: «Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!», прислушивались к звукам внутри амбара: если послышится, что там пересыпают зерно, то девушка выйдет замуж за богатого, если же почудится, что метут пол веником, быть ей за бедным.

Повсеместно девушки на святках выходили «снег полоть». Снег собирали в полу одежды и говорили: «Поля, полю снежок на собачий следок!» Потом снег из полы перекидывали через левое плечо и говорили: «Наша клята, ваша свята, миленький, ау!» Приговаривали и так: «Полю, полю белый снег, полю, приговариваю: взлай, взлай, собачка, на чужой стороне, у свекра на дворе, у свекрови на печном столбе, у ладушки на кроватушке».

Весьма распространено было гадание с помощью петуха. Гадальщицы раскладывали на полу или на столе щепотку крупы, кусок хлеба, ножницы, золу, уголь, монетки, ставили зеркало и миску с водой. Затем вносили петуха и смотрели, что он начнет клевать в первую очередь: крупу — к богатству; хлеб — к урожаю; ножницы — суженый будет портной; золу — табачник; уголь — к вечному девичеству; монетки — к деньгам; если петух клюнет зеркало — муж будет щеголем; если начнет пить воду — быть мужу пьяницей и т. п.

На ночь девицы подвешивали в сарае гребень: жених ночью чешется, и его узнают по масти оставшихся волос.

Выдергивали из стога колосок: если попадется с зерном, замужем быть за богатым.

Страшным, но «самым верным» считалось гадание ночью в пустой бане с помощью зеркала и свечей. Решалась на такое высматривание «суженого» далеко не каждая девушка. В «страшные вечера», по представлениям крестьян, нечистая сила становилась очень активной. Как бы в подражание разыгравшейся нечисти, парни от Нового года до кануна Крещения вовсю чудили: опрокидывали поленницы дров, закладывали чем попало ворота, так что хозяевам было не выйти на улицу, забирались на крыши и закрывали досками трубы — при топке печи избы наполнялись дымом. Об этих праздничных проказах знали и относились к ним снисходительно, тем более что сразу после Крещения они прекращались.

Вот так с искрометным весельем и широкой душой справляли новогодние торжества наши предки. Есть традиции и непрерывные, есть и прервавшиеся, которые не худо бы и возродить. Некоторые элементы святочных «мероприятий» — готовый сценарий для какого-нибудь «корпоратива». В общем, есть над чем подумать…

Интересный факт

В 1852 году в Петербурге была установлена первая публичная елка. Она украшала Екатерингофский вокзал. Никак не связанный с железной дорогой. Дело в том, что так называли особые здания, служившие для проведения музыкальных вечеров и балов. Увеселительный вокзал («воксал») был сооружен по проекту Огюста Монферрана во время масштабной реконструкции Екатерингофского парка в 1824 году.

https://www.jvlife.ru/articles/1795-istoriya-novogo-goda-kak-otmechali-prazdnik-nashi-predki

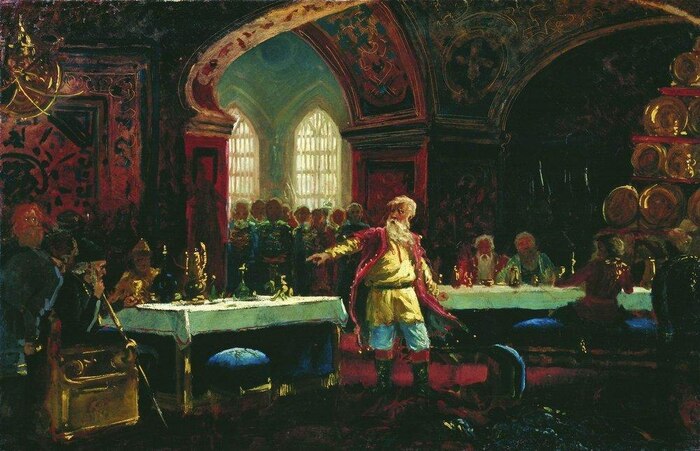

К. Маковский — Боярский свадебный пир в XVII веке.

Пиры на Руси любили и устраивали их достаточно часто, благо поводов было достаточно: именины, рождение ребенка, свадьба, государственные события, православные праздники. Пир был сложным ритуалом, к которому готовились заранее, а царские пиры поражали своим великолепием. Важно было все: как садились участники, на каком отдалении от государя, и даже кому из них заранее подавали столовые приборы.

Что предшествовало пиру

Подготовка начиналась с составления пировальной росписи, в которой составлялся подробный план действия. Прописывались имена тех, кто был ответственен за организацию и обслуживание пира, а также перечислялись все гости, обозначались их места за столом. Подробно описывалось, какие кушанья и в каком порядке будут подаваться.

Пир Ивана Грозного в Александровской слободе. Картина русского художника Юрия Сергеева.

Помещение для пира украшалось очень тщательно. Если были приглашены иностранные гости, то использовалась дорогая посуда, а не обычная, глиняная или деревянная, которой ежедневно пользовались до 16 века.

Столы покрывались скатертями, ставились приборы для специй (соль, хрен, перец, уксус, привозные пряности). Интересно, что индивидуальные столовые приборы стали подаваться каждому гостю лишь с 17 века, а до этого такими привилегиями пользовались лишь особо знатные участники пира. Например, принц Бухав оставил записки, в которых говорил, что во время пира у Ивана Грозного ему пришлось пользоваться ножом и тарелкой на пару с соседом по столу.

Как рассаживали гостей: садись по отчине!

Лавки ставили у стен, а столы вдоль них. Если гостей было очень много, то делали ряды из столов. Стол царя устанавливался на специальном возвышении. Кроме правителя за него усаживались царевич, патриарх и в редких случаях особый гость. Женщинам, царице и царевнам, разрешалось присутствовать только на свадебных пирах. За иными они с любопытством следили через специальные окошки. Видимо, чтобы было не очень обидно, иногда устраивались приемы для боярынь, для этого стол накрывали в палатах у царицы.

Иностранные гости безропотно занимали те места, на которые им указывали. А вот русские окольничие и бояре спорили до изнеможения за право сидеть на лучшем месте. За это были предусмотрены наказания: могли лишить вотчины и даже казнить. Место нужно было занимать по отчине, то есть по расстоянию до царского стола. Нарушение могло сказаться на последующей службе, и даже на родне провинившегося. Чтобы решить эти проблемы, стали проводить пиры без мест. Это означало, что какое бы место не занял боярин столом, это не скажется на его службе.

«Икра заморская, баклажанная»

После того как царь и гости рассаживались, выносили яства и торжество начиналось. Всем поддавались «изращатые» калачи вместо хлеба, пироги с начинкой из птичьего мяса с зеленью, капустными листами, сливами и брусникой. В качестве украшения использовались фигуры соответствующий птицы, их фигурки изготавливались из сахара или теста.

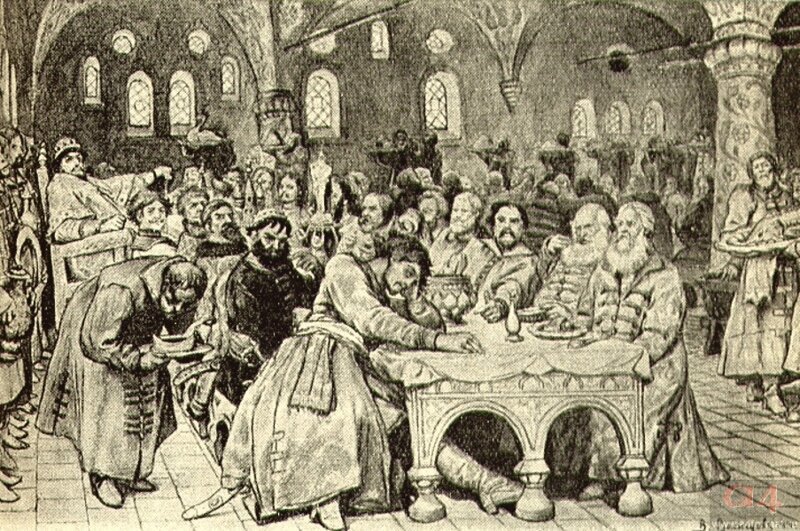

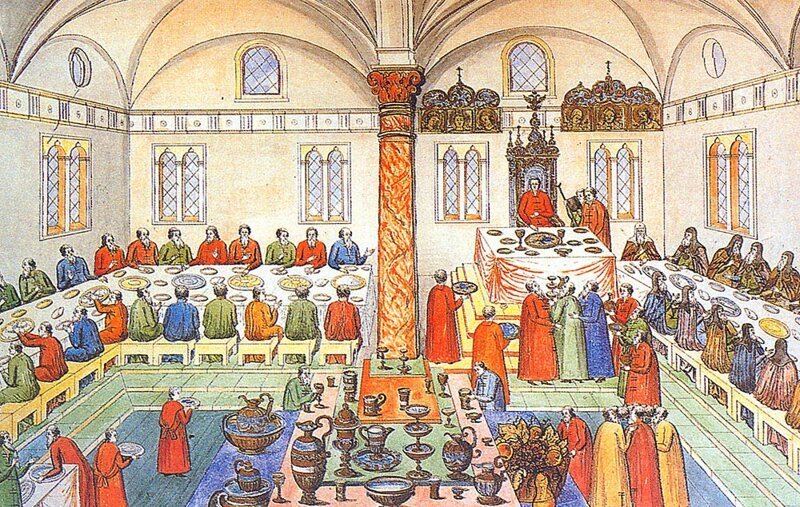

Царский пир в Грановитой палате Московского Кремля. Миниатюра. 1673 г.

Подавалась соленая белуга с лимоном, яйцом и брусникой, обложенная капустными листьями, белужья и лососевая икра в деревянных чашах. После первого блюда выносились напитки. Изначально это были хмельные варианты — мёд, пиво, квас, позднее появилось вино.

Что касается горячего, то чаще всего это был жареный поросёнок с зеленью, брусникой, виртуозно украшенный полевыми цветами. В чести были также жареные тетерева, фазаны и лебеди. А вот супами баловали не слишком часто. Зато можно было удивиться обилию каш и самым разным жареным рубленым овощам с мясом — их всегда было много, и варианты были самые разные.

Когда наступало время десерта, выносили Кремль, сделанный из сахара, с маленькими каретами, лошадьми, стрельцами и пушками из марципана. Огромной популярностью пользовалось конфетное дерево, состоящая из груш в сиропе из мёда, вазы с полевыми цветами и сочных вишен и слив. Делали фруктово-ягодные пирамиды и фруктовые пряники, вес которых мог быть больше 6 кг.

Кто снимал пробы и как поступали с обжорами

Отвечал за проведение пира дворецкий, командовавший стольниками, чашниками и остальной прислугой. Подавать яства и напитки на стол, за которым сидел царь, могли только чашники и стольники знатного, порой княжеского рода. Чтобы обеспечить государю безопасность, царские блюда предварительно проверяли. Первые пробы под наблюдением дворецкого снимал повар, потом слуги, относящие блюда в специальную комнату, затем наступала очередь стольника или чашника. Они пробовали последними и подавали еду. Кушанья, которые предназначались гостям, пробовались на кухне.

Инсталляция «Царский стол»./Фото: krugozor.ru

Квас, морс, мёд, пиво, вино вперемешку с обильной и сытной едой делали свое дело. Многие люди наедались так, что не могли толком дышать, большое количество напитков кружило голову. Чтобы не приходило эксцессов, существовали специальные слуги, которые следили за гостями и при необходимости помогали им справиться с проблемами. Они сопровождали переевшего гостя в специальное помещение, где давали ему фазанье перо – им он мог щекотать в горле и вызвать рвоту. Существовали специальные козлы, на которые можно было лечь животом, свесив голову: в такой позе было легче избавиться от слишком большого количества еды и питья. После этого слуги провожали «ожившего «гостя за стол, где он снова принимался за еду.

Предпочтения отдельных правителей

У каждого правителя были свои личные предпочтения при организации пира, и это было видно по праздничному столу. Например, Анна Иоанновна любила роскошное балы и ужины, но которых поддавались охотничьи трофеи. Сама она в охоте практически не участвовала. Елизавета Петровна же охоту любила, зайцев и уток, подстреленных царственной рукой, жарили на открытом огне. В отличие от Анны Елизавета требовала, чтобы на столах было как можно больше алкоголя, и чтобы во время пира проходили театральные постановки.

Московский калач./Фото: www.koolinar.ru

Екатерина Великая ввела в моду французскую кухню. Это было время изысканности и многообразия. Повара готовили по 10 видов похлебки, до 25 промежуточных блюд, например рулады из кроликов, утку с соком и так далее. Подавали больше 30 закусок и потрясающее горячее, например глазированную семгу, окуня с ветчиной, пулярок с трюфелями. Затем круг повторяли. Отказаться от угощения считалось неприличным.

Павел 1 упростил царский стол. Обычная гречка с молоком подавалась в шикарных фарфоровых тарелках. Щи, каша, котлеты. Александр I вернул кухне разнообразие, но без прежнего размаха. Пышные празднества снова появились при Александре II, Александр III вернулся к правилу — чем проще, тем лучше. Последний император Николай II предпочитал скромность в питании. Его супруга Александра Фёдоровна, вегетарианка, каждое блюдо обсуждала со своим поваром.

Именно со свадьбами связана история вилки. В нашем обзоре рассказ о том, как столовый прибор оказался в центре внимания на трех королевских свадьбах.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Русский царский пир – особое действо, сопряженное со множеством нюансов и сотнями интересных блюд

В наши дни многие в общих чертах представляют себе трапезу русских царей по книгам или фильмам. А фраза из знаменитого советского фильма про «икру заморскую баклажанную» и вовсе стала крылатой.

С древнейших времен пышную трапезу – пир – государи, полководцы и их гости устраивали в честь знаковых событий. И в каждой культуре пир приобретал свои отличительные особенности.

Пир у Ивана Грозного

Источник: pinterest.ru

Так было и на Руси. Начиная с древних Новгородских и Киевских княжеств русский великокняжеский пир развивался как обряд и приобретал свои особенные черты. Апогеем развития русского пира стала эпоха Русского царства от Ивана III до начала Петровских реформ.

Каким царский пир был на самом деле? Что ели цари и их гости? Какие ритуалы и правила соблюдали? Сегодня мы расскажем вам обо всех особенностях русского царского пира.

Как готовились к еде

Обычно в Кремле готовили большой зал, в котором обедал государь. Самые обширные сведения о царских пирах дошли до нас из эпохи царствования Ивана Грозного, который отметился не только жестким стилем правления, реформами и военными походами. Грозный царь очень любил устраивать роскошные пиры, в которых, кстати, сам принимал лишь номинальное участие. Дело в том, что царь с детства страдал колитом, и потому был очень избирателен в еде. А его подозрительность и боязнь заговора были настолько сильны, что даже если он брал какое-то блюдо и хотел его отведать, перед ним его пробовали не менее 4 человек.

Константин Маковский. Боярский свадебный пир в XVII веке

Источник: upload.wikimedia.org

Вплоть до царствования Петра I царский пир претерпевал лишь несущественные изменения, поэтому наше описание будет справедливым для достаточно продолжительного отрезка – с XV по XVII века.

Рассаживались следующим образом: за отдельным богато украшенным и сервированным столом сидел сам государь, за длинными столами по левую руку от него сидели священнослужители (чем старше по статусу, тем ближе к нему), по правую руку – бояре, иностранные послы и гости (по старшинству, богатству и знатности рода). В центре мог располагаться еще один большой или несколько рядов столов, за которыми сидели дворяне, мелкие бояре и остальные приглашенные.

Обед обслуживали несколько сотен слуг. Они по очереди выносили серии блюд. Обычно начинали с холодных закусок, потом приступали к мясу, рыбе и птице. Вслед за ними выносили огромные и порой очень искусно приготовленные туши на вертелах. Затем шла кулинария, а за ней супы (тогда все виды супов называли ухой вне зависимости от ингредиентов). Завершали трапезу десерты.

Царский пир в Кремле в 1613 г. Миниатюра из «Книги избрания на превысочайший престол…»

Источник: pinterest.ru

Пир мог длиться от 3-4 до 10 часов, а порой даже 15-20 часов. Слуги, выносившие блюда, к каждой подаче переодевались в богато украшенные одежды разных цветов – это привилегия царских пиров. Из столовых приборов на столе имелись ложки и ножи, правда, не у всех, а только у самых важных гостей (вилки появятся только через два века во Франции). Вместо салфеток использовали бороду или рукава. Однако есть сведения, что уже при Алексее Михайловиче стали подавать специальные расшитые платки для рук. Ещё один интересный факт: суп (уха) всегда подавался в одной большой тарелке на двоих. И его полагалось хлебать по очереди, отсюда и появилась поговорка: «едали из одной тарелки».

Что и как ели?

Итак, представим, что все гости государя расселись за столы. Государь подавал знак, и две (а то и три) сотни слуг, которых называли стольниками, в парчовых, расшитых золотом кафтанах кланялись ему в пояс, попарно выходили из зала, а затем возвращались с первыми блюдами на руках. Готовьтесь ронять слюнки.

Так мог выглядеть стол

Источник: pinterest.ru

Если большинство холодных закусок уже были сервированы и стояли на столах, то некоторые из них вносились в первую очередь – заливное, соленья, копчености, икра разных видов. Причем современники отмечают, что гости часто вставали, произносили тост за здоровье царя и его близких, затем умеренно выпивали и снова садились. И так до сотни раз за пир. Похоже на упражнения с приседаниями.

«Государь подавал ему знак подносить; и всякий раз как подавалось ему питье, чтоб не оставаться в долгу, пил он обыкновенно за здоровье кого-нибудь из сидящих за столом, о чем тотчас же давал тому знать один из приближенных государевых дворян, и тот немедленно вставал со скамьи, а вслед за ним и все прочие, и, поклонившись, опять мы садились; а эта церемония так часто происходила, что от этих движений у меня вместо того, чтоб досыта наесться, час от часу все еще усиливался аппетит».

Рафаэль Барберини, «Путешествие в Московию» (о трапезе в гостях у Ивана IV).

Вслед за холодными закусками стольники (уже в новой одежде) заносили в зал жареных лебедей, украшенных перьями павлинов, – бывало, сразу по две три сотни. За ними шли огромные блюда с тушами на вертелах, которые несли по десятку самых дюжих стольников. Особым деликатесом считалась жареная рысь или свиная туша, с одной стороны зажаренная, а с другой –вареная. Туша при этом была начинена птицей и овощами (не спрашивайте, как это делалось, история не сохранила способ приготовления).

Константин Маковский. Князь Репнин на пиру у Ивана Грозного

Источник: regnum.ru

В золотых и серебряных тазах едва умещались исполинские осетры, белуги, стерляди и сомы. А на блюдах поменьше несли жареных или печеных кур, гусей и петухов. Караси с бараниной, верченые почки, зайцы в лапше, жаворонки в шафране, перепела в чесночной подливе – глаза разбегаются от такого изобилия. Каждому гостю полагались соусы, маринады и соленья.

Выбор напитков при этом тоже был огромен: различные сорта вин, особенно ценилось Рейнское, Романея и Мушкатель, десятки видов хмельного мёда (от обычного до брусничного или можжевелового). Сам же Иван Грозный предпочитал зеленое вино, или «хлебное», как его у нас называли. Недостатка в питье не испытывал никто, пустые кубки, кружки и бокалы тут же наполняли стольники, стоящие поодаль с кувшинами в руках.

На пиру

Источник: pinterest.ru

«Затем мне была поднесена большая серебряная чаша, полная медового напитка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю и дарует мне эту чашу. Такой обычай соблюдается только в тех случаях, когда хотят оказать высшую честь либо послу, либо кому-нибудь другому. Однако для меня оказалось затруднительным выпить такое количество — ведь там было очень много напитка»!

Амброджо Контарини (в гостях у Ивана III).

Вслед за горячим наступал черед выпечки. И, как вы уже догадались, в очередной раз переодетые стольники выносили несметное количество различных шедевров пекарей. Пироги и пирожки сырные, с ягодами, мясные или с овощами, расстегаи, кулебяки, курники, оладьи и блинчики с различными начинками.

Обед у боярина

Источник: pinterest.ru

И только потом наступала очередь супа (ухи). Обычно было 25-30 разных видов супа. А у нас его называют «первым» и подают в начале обеда – вот так всё перевернулось.

В завершение пира ещё раз переодетые стольники прибирали всё со столов и выносили десерт. Главной гордостью царских кулинаров были сахарные кремли. Детально воссозданный кремль с башнями, фигурками конных и пеших людей, храмами и теремами мог весить до пяти пудов (пуд – это 16 кг)! Из сахара отливались фигуры львов, орлов, сказочных персонажей, ими украшали столы, их же и ели. Выносили позолоченные деревья, вместо плодов на их ветках висели сладости: ковриги, сладкие пирожки, сдобы и пряники.

Константин Маковский. Поцелуйный обряд. Хозяйка в жёлтом летнике держит в руке кубок.

Источник: upload.wikimedia.org

«Государь обедает иногда три или четыре часа. В первое мое посольство мы обедали даже вплоть до первого часа ночи. Ибо, как на совещания о сомнительных делах они тратят часто целый день и расходятся только тогда, когда зрело обсудят и решат дело, точно так же и на пиршества или попойки они употребляют иногда целый день и, наконец, расходятся только с наступлением тьмы».

Сигизмунд Герберштейн (в гостях у Ивана IV).

И только после этого по велению царя гости могли понемногу расходиться, бывало, далеко затемно.

Этикет

Пир проходил не так бесконтрольно, как может показаться. Мудрый государь, а Иван Грозный особенно выделялся этой чертой, часто наблюдал за своими подданными. Царь мало ел и пил – больше приглядывался. Гости знали это, и потому пир для них был не только великой честью, но и испытанием.

Михаил Нестеров. Шутовской кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным

Источник: regnum.ru

Людей, напившихся не в меру, или обжор царь мог наказать, заставив выпить гигантскую чашу вина. Опустошить её – означало смерть, так как это было просто невозможно, а не выпить – тоже, потому как это выказывало неуважение царю. Нередко царь мог и отравить кого-то из провинившихся прямо за столом. Так что никто не удивлялся, если стольники выносили из зала не только пустые блюда, но и тела убитых людей.

Однако не всё было так плохо. Чаще царский пир был действительно радостным событием. Пышной трапезой отмечали победы или важные межгосударственные соглашения, или праздники. Возможно, из-за стремления копировать царский пир бояре, дворяне и простой русский люд так полюбили устраивать застолья. А ведь мы знаем, что традиция хорошего, веселого и сытного застолья до сих пор сохранилась в нашей культуре. Не зря после отличного застолья мы и сейчас говорим: «Пообедали по-царски»!

Обложка: kulturologia.ru

Смотрите также:

Иван Грозный – Благочестивый и Певчий герой народного эпоса и первый русский царь

Что, если бы Иоанна Грозного не было?

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Что можно было получить в годы войны по продуктовым карточкам?

Пир Ивана Грозного

Автор:

25 января 2019 11:37

О пирах тех времен слагали легенды. Ходили слухи, что порой они длились до десяти часов, стольники вносили в царские палаты до 200 разных блюд. В результате бояре и заморские гости объедались до такой степени, что едва могли встать из-за стола. При этом сам государь почти не притрагивался к еде…

Источник:

«С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны, потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. (…)

Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед.

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала (…). Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель (…). Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах.

Источник:

Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных кур и уток с огурцами», — так описывает пир, который закатил Иван Грозный для 700 опричников, писатель Алексей К. Толстой в произведении «Князь Серебряный».

Сервировка стола

Такие застолья обычно обслуживали 200-300 человек. Вначале стол накрывали белыми расшитыми скатертями, затем расставляли приправы: хрен, горчицу, соль, перец и уксус. При этом на сервированных столах лежали миски с кусками хлеба, ложки, ножи — вилки в то время еще не использовали. Они появились во Франции во время царствования Людовика XIV.

Ножи вовсе не напоминали современные из сервиза. Это были довольно большие и острые кинжалы с заостренными концами. Квас, вино, пиво, мед и другие напитки ставили на стол в кувшинах. Их размеры зависели от числа пирующих.

Иногда на стол клали капустные листы, с помощью которых было удобно снимать налипший на пальцы жир. При этом бояре чаще всего пользовались для этого своими пышными бородами. Как тогда говорили, «сохраняя запах пира до следующего посещения бани».

Многие блюда, а также суп подавали на двоих, и гости, повернувшись друг к другу, хлебали его из одной посуды. Считалось, что это позволяет соседям познакомиться и активнее общаться, сохраняя при этом расположение друг к другу.

Такой обычай вызывал неприязнь у иностранных гостей. Они даже отказывались есть, поэтому впоследствии заморским гостям подавали отдельные блюда, а тарелки меняли после каждой смены блюд.

Источник:

Зарубежных гостей коробило поведение пирующих. Сохранились воспоминания некоторых из них, где рассказывается, что присутствовавшие за царским столом громко разговаривали, даже кричали во время застолья, «утирали губы одеждой или просто рукой, сморкались прямо на пол». Европейцам, привыкшим к светским манерам и чинной беседе за столом, все это казалось диким.

Несмотря на поведение присутствующих, иностранцам нравилась еда, которой их угощали. Особенно красная и черная икра — в то время ее подавали не только соленой, но и вареной в маковом молоке. Экзотикой для зарубежных гостей были начиненные гречневой кашей гуси, жаренные в меду кукушки и жареные рыси.

Страхи родом из детства

Иван Васильевич с раннего детства страдал от колита, поэтому старался избегать острых и жирных блюд, за которые расплачивался болями в животе. Помимо этого он панически боялся отравления. Этот страх был обоснованным: его мать Елену Глинскую отравили во время трапезы, подмешав в еду яд.

Каждое блюдо, которое приносили царю, перед подачей должны были попробовать не менее четырех человек. Вначале — повар, затем слуги, после этого пробу снимал стольник, подававший его государю. Скорее всего, царю было непросто воздерживаться от обильной еды, ведь то, что подавали к столу, было действительно вкусным. Многое впоследствии превратилось в классические блюда русской кухни.

Изначально все яства приносили в специальную комнату перед трапезной, затем их ставили на подносы, и стольники выстраивались в ряд перед трапезной в ожидании сигнала, когда надо вносить то или иное кушанье. Слуги меняли одежду по три-четыре раза за один пир, особенно эффектно они смотрелись в парчовых одеяниях с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках.

Источник:

По протоколу вначале подавали холодные закуски, потом в палаты государя вносили лебедей, считавшихся исконно царским блюдом, потом павлинов, перепелов в чесночной подливе, молочных поросят на вертеле, потом наступал черед зайцев. Осетры, белуги, стерляди, щуки, сомы — чего только не было на столах!

Еще раз вернемся к описанию пира Ивана Грозного, который дал граф Алексей Толстой:

«Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Уже более четырех часов продолжалось веселье (…) Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, привезенные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых в огромных бочках. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом.

Затейливое искусство поваров показалось тут в полном блеске. Осетры и севрюги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змеев (…). Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном».

К блюдам подавали различные маринады и соления. Лишь после этого наступала очередь горячих супов. Царь особенно любил жирную уху из стерляди, к которой непременно подавали черную и красную икру. «Икра заморская, баклажанная», — говорили в популярном советском фильме. Однако в то время в России этого деликатеса, конечно, еще не знали.

Источник:

Царский пир в Грановитой палате Московского Кремля. Миниатюра. 1673 г.

Следом шла выпечка: столы ломились от расстегаев, кулебяк, блинов, пирогов. Десерты были настоящим произведением искусства: повара отливали разные сласти: многопудовые кремли, фигурки животных и птиц, украшая их фруктами и орехами, пекли коврижки и сладкие пирожки. Особенно популярны были пряники. При этом в разных регионах их готовили по-своему.

Например, в Москве — на меду с патокой, на севере — с глазурью, самыми популярными были тульские — их делали печатными, с начинкой из варенья. Монарх также посылал избранным гостям сладкие фрукты, свежие или сушеные. Особенно ценился чернослив из Венгрии — его государь раздавал своей рукой. Помимо этого, на столах стояли мед и орехи.

На Руси — не пить!

В качестве алкоголя пили медовуху, заморские вина, сам царь, по словам историков, любил хлебное вино. При этом Иван Васильевич на дух не переносил пьянство. Если кто-то из его сотрапезников сильно напивался, то в качестве наказания он заставлял его осушить огромный кубок вина, что было равносильно смерти.

Ходили слухи, что приглашение на обед к царю было, с одной стороны, большой честью для подданных, с другой — тяжелым испытанием. Государь внимательно следил за поведением во время трапезы.

Источник:

Несмотря на то что Иван Грозный был против пьянства, водка вновь появилась в России при нем. Конечно, она была не такой крепкой: ее разбавляли водой до 17-18 градусов. Лишь с введением государственной монополии на алкоголь в 1894 году она стала менделеевской крепости — 40 градусов.

На пирах наполняли вином сосуд, получивший название братина, и пускали его по кругу, чтобы каждый из сотрапезников мог выпить из нее по глотку. При этом на царских пирах они обычно были сделаны из золота или серебра, простой народ пользовался медными или деревянными.

Обычные крестьяне вообще питались просто. Их ежедневный рацион состоял из крупы, репы, капусты, огурцов, свежей или соленой рыбы. Из утвари «не более трех или четырех глиняных горшков и столько же глиняных и деревянных блюд». Иностранцы отмечали, что на Руси «имеется хорошая баранина, говядина и свинина», но из-за большого количества постных дней в году крестьяне «привыкли к грубой и плохой пище».

К слову, информация о домашнем хозяйстве и быте в эпоху Ивана Грозного дошла до нас благодаря «Домострою», при этом большая часть блюд, украшавших царские пиры тогда, не сохранилась.

© Константин Дворецкий

Источник:

Ссылки по теме:

Новости партнёров

реклама

Молитвы, пытки и потехи

Молитвы, пытки и потехи

О том, что собой представлял «царский домовый обиход» в Александровской слободе, нам известно опять-таки из «Послания» Таубе и Крузе и «Краткого сказания» Шлихтинга, которые совпадают в деталях. Как бы мы сейчас ни воспринимали цели и смысл организации опричного «ордена» (о чём ещё будет сказано ниже), его создание явно было для царя не просто игрой или тем более сознательным глумлением над монастырским общежитием. Погрязшим в грехах подданным царь противопоставлял общину избранных, устроенную по типу монашеского братства: послужив Богу оружием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и выдерживать долгие церковные службы. Но они же были призваны от царского имени карать «изменников» и неуклонно проводить в любых делах его волю.

Шлихтинг, часто бывавший в Александровской слободе в качестве переводчика придворного врача, писал о полумонашеском образе жизни опричников. Гордый самодержец именовал своих сподвижников «братией», так же как и они «называют великого князя не иным именем, как брат». В этом странном братстве господствовали строгая дисциплина и распорядок: «…великий князь встаёт каждый день к утренним молитвам и в куколе отправляется в церковь, держа в руке фонарь, ложку и блюдо. Это же делают все остальные, а кто не делает, того бьют палками».

Надо полагать, что склонный к театральности царь сам установил для «братии» распорядок дня и мрачную опричную «форму». Звания «игумена», «келаря» и «пономаря» (эти роль исполняли князь Афанасий Вяземский и Малюта Скуратов) говорят о том, что новоявленное «братство» уподоблялось общежительной обители. Об этом же свидетельствует и предписанный опричникам образ жизни.

Уже ранним утром, в четыре часа, они должны были присутствовать на службе в церкви. Частенько царь сам поднимался на Распятскую церковь-колокольню и звонил в колокола, собирая опричную братию к утренней службе. Понятно, что никакой устав не предписывал царю-игумену делать это собственноручно. Но здесь, скорее всего, сказались его страсть к внешним эффектам и любовь к церковной музыке и пению.

Во дворце и храмах слободы звучали голоса главного певческого коллектива России — хора дьяков Ивана Грозного, куда входили лучшие «распевщики» (композиторы) и гимнографы (сочинители текстов) того времени. По штатной росписи 1573 года государев хор насчитывал 27 певчих дьяков, выступавших пятью станицами (группами) поочерёдно: храмовая акустика не позволяла исполнять песнопения большим количеством голосов — это могло испортить звучание.

В созданном безымянным автором музыкально-историческом трактате «Предисловие, откуду и от какого времени начася в нашей Руской земли осмогласное пение» рассказывается об одном из новгородских мастеров — Савве Рогове, который имел в учениках Фёдора Христианина и Ивана Носа: «Я говорю о Федоре-попе по прозвищу Христианин, который… был искусен в знаменном пении, и многие научились у него. И этот Иван Нос да Федор Христианин были во царстве благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича всея России, и бяху с ним в любимом его селе в слободе Александрове»{1}.

Государев крестовый дьяк Иван Юрьев Нос служил непосредственно в покоях самого царя Ивана и получал денежный оклад в десять рублей и 48 алтын на сукно. Фёдор Крестьянин, крупнейший композитор XVI века, скорее всего, был зачислен в штат священников придворного Покровского храма, но в его обязанности входило также обучение молодых дьяков царского хора. У него учились братья Потаповы, Третьяк Зверинец, Савлук Михайлов, Иван Коломнетин. Но это далеко не полный список авторов, которые, выполняя царский заказ, сочиняли знаменное пение, церковные гимны, музыку к ним и затем исполняли евангельские стихиры и величания святым.

По свидетельству русских и иноземных источников, царь Иван IV был знатоком музыки и с удовольствием пел вместе с хором. Заботу о надлежащем устройстве богослужения государь проявлял до самого конца жизни. В уставе Успенского собора Московского Кремля отмечено, что в 7092-м, то есть 1583/84 году Иван IV «приговорил… месяца ноября в 27 день пети Знамению Пречистыя Богородицы единой». По инициативе царя новгородская практика пения праздничных гимнов была распространена и на московские храмы. Именно с его желанием перенести на московскую почву новгородские новшества, по-видимому, было связано приглашение в царский певческий хор Фёдора Крестьянина и Ивана Носа. Царь сам охотно пел в церковном хоре. В рассказе об освящении главного храма в переяславском Никитском монастыре читаем: «На заутрени первую статью сам благочестивый царь чел и божественныя литургия слушал и крестным петием со своею станицею. Сам же государь пел на заутрени и на литоргии».

Дисциплина была строгой: по сообщению Таубе и Крузе, «все не явившиеся, за исключением тех, кто не явился вследствие телесной слабости, не щадятся, всё равно, высокого ли они или низкого состояния, и приговариваются к 8 дням епитемии». «В этом собрании поёт он сам со своими братьями и подчинёнными попами с четырёх до семи». После часового перерыва «идёт он снова в церковь, и каждый должен тотчас же появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьёт десять». Затем наступало время трапезы, во время которой «царь по должности настоятеля во всё время обеда стоя читает им назидательные книги».

После наполненного событиями дня и вечерней трапезы с молитвой (продолжавшейся с восьми до девяти часов) царь (как, очевидно, и другие члены «братства») некоторое время отдыхал, а в полночь вновь появлялся «в колокольне и в церкви со всеми своими братьями», где оставался до трёх часов утра. «И так, — свидетельствовали Таубе и Крузе, — поступает он ежедневно по будням и праздникам»{2}. Сохранились переписанные в конце 60-х годов XVI века в Александровской слободе «повелением» Ивана Васильевича рукописи служебных миней[16], использовавшихся членами «братства», а также Четьих миней, которые царь-настоятель читал своим «братьям» во время трапезы.

Царь всерьёз интересовался монастырскими порядками и хорошо их знал, тем более что с юношеских лет проводил много времени в поездках по наиболее известным и прославленным обителям — Троице-Сергиеву, Кирилло-Белозерскому, Иосифо-Волоколамскому монастырям, где наблюдал за укладом жизни, богослужением и отношениями монахов с их настоятелями. Царское послание братии Кирилло-Белозерского монастыря показывает, что Иван Васильевич изучал уставы, определявшие правила монастырской жизни, и неоднократно прямо цитировал их в своих текстах.

В устройстве общежительного монастыря, в котором никто из монахов не имел своего имущества, где все существовали по правилам, определявшим весь распорядок жизни, подчиняясь воле игумена, царь усматривал что-то вроде идеальной модели организации общества. Следуя ей, монахи должны были быть послушными исполнителями воли настоятеля, строго блюдущего заветы святого основателя обители. Перенося черты монастырского порядка в жизнь своего окружения, царь ставил задачу превратить обласканных его милостью слуг в надёжных и достойных исполнителей своей воли. Ведь царь Иван считал себя не только правителем, но и учителем, и наставником своих подданных как в мирских делах, так и в вопросах веры. «Тщу же ся со усердием люди на истинну и на свет наставити, да познают единого истинного Бога в Троице славимаго от Бога данного им государя», — писал он в послании беглецу Андрею Курбскому. Первыми объектами царского воспитания должны были стать его опричники, чтобы превратиться в достойных помощников Ивана IV при осуществлении им возложенной на него самим Богом миссии — укреплении веры и власти в Российском царстве{3}.

Религиозный до фанатизма государь в то время искренне считал себя призванным свыше очистить великое православное царство от скверны и наказать не желавших раскаяться грешников — для спасения их душ. Но всё же ни сам царь, ни его «братия» настоящими монахами себя не считали, да и их современники тоже. Генрих Штаден и анонимный составитель Пискарёвского летописца писали об одетых в чёрное опричниках с мётлами, не упоминая о каких-либо духовных основаниях опричного «братства». Эти известные и по многим другим описаниям опричные «знаки отличия» явно не соответствовали монашескому облику и нравам.

Вспоминавший в начале XVII века времена грозного царя дьяк Иван Тимофеев видел в одеждах опричников «тьмообразные знамения»; если государь одел своих помощников с головы до ног в чёрное и повелел иметь сесть на чёрных коней, то «по всему воя (воинов. — И.К., А.Б.) своя яко бесоподобны слуги сотвори». Когда они рыскали, «яко нощь темна видением», то «взором единем, неже смерти прещением, страшаху люди». В глазах пережившего Смуту дьяка опричнина была богопротивным делом и источником будущих бед страны.

В монастырях того времени, даже в самых богатых, насельники пользовались деревянной посудой: тарелками, братинами, ковшами, которые лишь украшали резьбой. В Кирилло-Белозерском монастыре иноки ели из берёзовых тарелок и мисок; квас разливали ковшами; только горячую пищу — «вариво» — приносили в «рассольниках» (глубоких металлических блюдах с крышками), а питьё — в «яндовах медных».

Главным блюдом монастырского рациона были щи, которые ели практически каждый день: и в постные, и в скоромные будни, и в праздники. Щи варили из свежей капусты, «борщевые» (то есть с борщом — квашеной свёклой), с кислицей (щавелем), заправляли перцем, на Пасху и другие праздники подавали с яйцами. Иногда щи заменялись на тавранчуг — особую похлебку из рыбы или репы — или «ушное» (уху). Если по монастырскому уставу разрешалось два «варива», то вторым горячим блюдом обычно была каша. Её могла заменять другая «ества»: горох «битой» или горох «цыженый» (гороховая гуща), капуста, лапша гороховая или кислая.

Разнообразили монастырский стол блюда из рыбы. Её жарили, запекали на решётках, варили и подавали с взваром, горчицей и хреном. Свежесолёная рыба являлась редким угощением и даже в таком богатом монастыре, как Иосифо-Волоколамский, бывала на столе только несколько раз в год. Любили в обителях и пироги (с сыром, капустой, морковью, горохом, кашей, грибами), караваи (с морковью, репой), калачи, блины, оладьи, «хворосты». В пост же обычный обед монаха того же Иосифова монастыря состоял из половины хлеба и двух варёных блюд без масла — щей и каши или гороховой гущи{4}. Любимым напитком в монастырях традиционно был квас; в праздничные дни его пили за обедом, ужином и перед повечерием[17], в пост его употребляли не везде. В 1550 году Стоглавый собор[18] запретил готовить в монастырях хмельные квасы и держать «горячее вино»[19].

На опричных же трапезах, как писали Таубе и Крузе, «каждому подаётся еда и питьё, очень дорогое и состоящее из вина и мёда». Мы можем себе представить царское застолье только по описаниям дипломатов-иностранцев. Попавший в Москву в 1564 году дядя римского папы Урбана VIII, путешественник и бизнесмен Рафаэль Барберини рассказывал: «…На столы поданы были сальные свечи в дурно вычищенных медных подсвечниках. Притом нигде на столах не было ни одной солонки с солью, но она тут же подавалась самому государю вместе с довольно хорошим, белым хлебом, нарезанным ломтями, который и уделял сам государь, подавая его своим приближённым для передачи всем прочим. Тут происходила немалая суматоха, потому что по тамошнему обычаю, когда государь велит что-нибудь кому подавать, все тотчас встают, и эта церемония — беспрестанно вставать и снова усаживаться — продолжалась минут, по крайней мере, восемь, и во всё это время никто не смел начинать есть. Когда же кончилось это, всем нам, иностранцам, подан был большой и широкий кубок с вином от государя, поэтому снова надобно было вставать. Потом вошло человек двадцать прислуги; они несли огромные блюда с разными жаркими, как то: гусями, бараниной, говядиной и другими грубыми мясами; но, подошедши к государеву столу, все они снова поворотили назад и скрылись со всеми этими блюдами, не подавая никому; вскоре же потом они снова явились, и уже в большем числе, и несли как прежние, так и другие мясные кушанья, но уже нарезанные кусками на блюдах; когда таким образом принесли и обнесли кругом, по всем столам, тут только начали мы, наконец, есть. Между тем прочие слуги беспрестанно суетились, ставя на столах большие и малые кубки с мёдом и другими напитками; по временам снова подавалось какое-нибудь мелкое блюдо, но без соблюдения малейшего порядка, которому блюду следовать прежде, второму или третьему».

Английский посланник Джильс Флетчер, сиживавший за царским столом во времена сына Ивана Грозного, царя Фёдора Иоанновича, подсчитал, что во время ежедневных трапез самодержцу подавали до семидесяти блюд, которые, по мнению британца, были приготовлены «довольно грубо, с большим количеством чесноку и соли, подобно тому, как в Голландии». По его же сведениям, «в праздник или при угощении какого-либо посланника приготовляют гораздо более блюд. За столом подают вместе по два блюда и никогда более трёх, дабы царь мог кушать их горячие, сперва печенья, потом жареное, наконец похлёбки». Флетчер заметил: «…каждое блюдо, как только оно отпускается к накладчику, должен прежде отведать повар в присутствии главного дворецкого или его помощника. Потом принимают его дворяне — слуги, называемые жильцами, и несут к царскому столу, причём идёт впереди их главный дворецкий или его помощник. Здесь кушанье принимает кравчий, который каждое блюдо даёт отведывать особому для того чиновнику, а потом ставит его перед царём»{5}. Прежде чем попробовать еду или отпить вина, Иван Грозный всякий раз осенял себя крестным знамением. За столом он пользовался ножом «длиной в половину локтя» и деревянной ложкой, часто прикладывался к мёду и вину, которые подавал в золотых чашах стоявший рядом кравчий. Англичане рассказывали, что «у прислуживавших князю ниспускались с плеч самые тонкие полотенца, а в руках были бокалы, осыпанные жемчугом… <Государь> обыкновенно выпивает бокал до дна и предлагает другим».