Как отмечали праздники в блокадном Ленинграде?

Праздники имели большое значение для жителей блокадного Ленинграда. Выполнение привычных ритуалов в торжественные даты психологически связывало горожан с прежней, «нормальной» жизнью, укрепляло надежду на то, что эта жизнь снова вернётся. А праздничные «подарки» от властей многим голодающим казались последним шансом на выживание.

Казалось бы, у ленинградцев имелись все основания опасаться праздников. Как показал опыт первых месяцев блокады, значимые даты немцы «отмечали» усилением обстрелов и бомбардировок. Однако с грядущими праздниками жители осаждённого города всегда связывали надежды на улучшение пайков, особенно в самую суровую блокадную зиму 1941/42 годов. О том, какой восторг вызвала тогда «предновогодняя» прибавка нормы пайка 25 декабря 1941 года, вспоминали очень многие выжившие. По словам петербургского историка Сергея Ярова, подобного ликования «не было даже во время снятия блокады».

Новый год

Сам Новый год 1 января 1942 года ленинградцы отмечали по-разному. Те, у кого была возможность, стремились сделать это «как полагается» — с ночным застольем.

Продуктовые резервы ещё оставались у многих чиновников и руководителей. К примеру, директор Архива Академии наук СССР Георгий Князев рассказывал, что по случаю праздника позвал к себе голодных «соседок-старушек», чтобы выпить с ними вина. Его новогодний стол можно было бы назвать роскошным — Князев поставил перед гостями «коробочку крабов из «аварийного запаса».

Праздничное меню инженера Обуховского завода Дмитрия Богданова было попроще, но многие, впрочем, о таком могли только мечтать: «Вчера встречали Новый год, съели по одной тарелке мучного супа, грамм по 30 мяса, грамм по 120 хлеба, выпили вина около ¾ литра разливного, пива по три стакана, по маленькому кусочку шоколада, который был выдан Диме, и мы встретили Новый год, в кругу своих, т.е. я, Розочка, Дима и Мама», — писал в дневнике Богданов.

Для детей в семьях «по-старому» наряжались ёлки. Взрослые слушали новогодний концерт по радио и, когда в полночь раздались торжественные звуки «Интернационала», поднимали тосты за будущие победы. Поводы для оптимизма у ленинградцев были. Радио под праздники сообщало об успехах на фронте, взятии Керчи и Феодосии. Большое значение имело восстановление железной дороги Тихвин-Волхов.

Однако множество жителей Ленинграда не стало дожидаться полуночи и накрывать на стол просто потому, что у них совсем ничего не было.

«Впервые мы так встречали новый год — даже не было крошки чёрного хлеба и вместо того, чтобы веселиться вокруг ёлки — мы спали, так как нечего было есть», — сетовал 16-летний комсомолец Борис Капранов.

Изменился ритуал «проводов старого года». В адрес 1941 года, принёсшего Ленинграду войну, страдания и смерти, очень часто слышались проклятия. Впрочем, многие догадывались, что и будущий год окажется непростым.

Торжество Христа

В те страшные 900 дней в Ленинграде наблюдался религиозный подъём. Попав в нечеловеческие условия, многие раскаивались в прежнем безверии и воспринимали войну с немцами как Божье наказание за грехи. Священнослужителям при этом приходилось в силу обстоятельств отступать от канона.

В ленинградских церквях совершались литургии, на которых в Тело и Кровь Господни иногда претворялись ржаные просфоры и свекольный сок (вместо пшеничного хлеба и вина).

Мемуаристка Софья

Островская писала, что в день православного Рождества 1942 года Спасо-Преображенский собор «был так переполнен молящимися, что громадные толпы стояли на площади». Верующие молились, умилялись и плакали, несмотря на голод и мороз. Островская отмечала, что «верующих вдруг стало необыкновенно много».

Пасха в первую блокадную весну выдалась очень ранней — 5 апреля. Для властей эта дата была, прежде всего, связана с 700-летием Ледового побоища. Об исторической победе Александра Невского над немецкими «псами-рыцарями» говорилось на многих собраниях в рабочих и учебных коллективах. Впрочем, пойдя навстречу православным, власти города отменили в Пасхальную ночь комендантский час. Однако праздник едва не сорвали немцы — как раз в ту ночь они неожиданно совершили круп-ный налёт на город.

«Адольф Гитлер изволил нас вчера вечером порадовать и «похристосовался» ночью. Опять бомбы! Зенитки после четырёхмесячного перерыва звучат особенно громко и противно», — записала 5 апреля студентка Наталья Панченко.

Бомбы упали рядом с Никольской Большеохтинской церковью, а также на территорию Князь-Владимирского собора. Среди верующих были убитые и раненые. Всё это показало прихожанам, что нацисты, вопреки их заявлениям, враждебны вере Христовой.

«Я должен заметить, что налёт немецких самолётов продолжался вплоть до самого утра, всю пасхальную ночь, — ночь любви, ночь христианской радости, ночь Воскресения была превращена немцами в ночь крови, в ночь разрушения и страданий ни в чем не повинных людей», — свидетельствовал впоследствии на Нюрнбергском процессе настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Николай Ломакин.

Однако человеческие жертвы не могли изменить вековых традиций народного благочестия. Празднуя Пасху, люди вспоминали не только воскресшего Бога, но и свою спокойную и сытую мирную жизнь.

«По случаю праздника Пасхи сговорились не работать, — рассказывал на страницах дневника 38-летний учитель географии Алексей Винокуров. — Праздник прошёл в условиях, даже не напоминающих обычные. Ничего пасхального, конечно, не было. Чёрный хлеб и овсяная каша заменяли куличи, пасхи, окорока и другие пасхальные яства».

Некоторые горожанки, однако, готовили пасху по особому «блокадному» рецепту — из манной каши.

Поцелуи на улицах

В отношении празднования советских праздников власть вела себя осторожно. Излишний упор на идеологию в суровые времена мог иметь противоположный эффект. Непривычно тихим для жителей «колыбели революции» оказался день 7 ноября 1941 года.

«Годовщина Революции. День прошёл невесело. Не было парада. Не стояли в этом году на Неве военные корабли», — огорчался школьник Олег Игнатьев.

О празднике ленинградцам напоминала разве что речь Сталина по радио, произнесённая перед участниками парада в Москве.

Но уже в 1942 году власть понемногу начала восстанавливать коммунистические традиции. Формально первомайские праздники в этом году были объявлены рабочими днями. Однако горожанам выдавался «подарочный» продуктовый набор. Его состав записал рабочий Иван Фирсенков: «Чай — 25 гр., кураги — 150 гр.; сыру — 100 гр.; мясо — 300 гр.; сельдей — 500 гр.; пиво — 1,5 литра; водки — 0,5 литра; табаку — 50 гр.». Детям вместо алкоголя полагалось какао с молоком.

Кое-где по городу развесили красные флаги и портреты вождей. Однако не обошлось, как водится, без «перегибов на местах». Некоторые магазины додумались до выходки, которая выглядела издевательством над голодными людьми. На витринах появились овощи, фрукты, торты и пирожные. Но, подойдя поближе, ленинградцы разочаровывались — это была всего лишь пластмассовая бутафория.

7 ноября 1942 года до конца блокады было ещё далеко. Парадов и манифестаций ещё не проводилось, однако их заменили радиомитингом. Прямо из студии делегация ленинградцев во главе с электросварщиком Металлического завода Арсением Коршуновым отправилась на фронт, чтобы отвезти подарки бойцам. На предприятиях, в школах и больницах выдавались праздничные обеды, проводились концерты. В театре имени Пушкина в день 25-летия Октябрьской революции состоялась премьера музыкальной комедии «Раскинулось море широко».

Добавим также, что особое значение для жителей Ленинграда приобрёл праздник 23 февраля — День Красной армии. С успехами защитников Родины связывались надежды на избавление от мук блокады. Поводом для ликования в осаждённом городе становились и сообщения о крупных победах под Ленинградом. В такие дни незнакомые люди, как вспоминали свидетели, принимались целоваться прямо на улицах. Так в городе на Неве неожиданно возродился обычай, пришедший из дореволюционного празднования Пасхи.

Источник: издание Загадки истории №33, август 2020 года

Рубрика: Назад в СССР

Автор: Антон Тамбовцев

Метки: Загадки истории, СССР, война, Великая отечественная война, осада, город, Новый Год, праздник, торжество, Блокада Ленинграда, Ленинград

Празднику быть! Каким был Новый год в блокадном Ленинграде

В декабре 1941 года в Ленинграде оставались десятки тысяч детей. Они наравне со взрослыми испытывали голод и холод первой блокадной зимы, ужас от бесконечных артобстрелов города. Лишить их в такое беспощадное время еще и новогоднего праздника было бы кощунственно. И он состоялся! В город привезли тысячу новогодних деревьев. А по Ладоге шофер Максим Твердохлеб под обстрелом вражеских истребителей (его машина получила 49 пробоин!) доставил с Большой земли мандарины.Вот как об этом празднике вспоминают его участники.

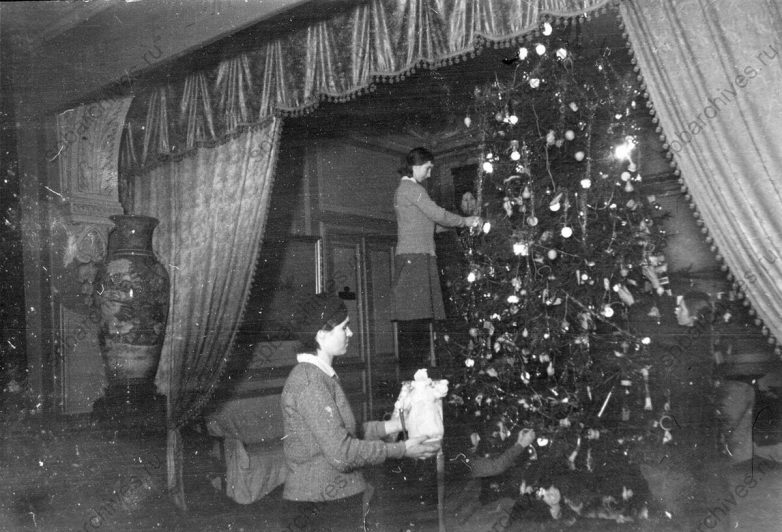

Декабрь 1942 года. В продаже — елочные украшения. ФОТО В. ФЕДОСЕЕВА

«Это было 6 января 1942 г. В этот день мы, школьники старших классов, праздновали елку в помещении Малого оперного театра. Начало праздника было назначено на 11 часов. Но еще задолго до того ребята, несмотря на сильный мороз, стали собираться у театра.

При входе мы обменивали наши пропуска на театральные билеты. На обратной стороне каждого стояла цифра. Она показывала, в какую очередь получать обед. Войдя в фойе, мы остановились в изумлении от красиво украшенных елок, весь театр был освещен электричеством. Это тоже оказалось сюрпризом, так как почти ни у кого света дома не было.

Праздник начался спектаклем театра имени Ленинского комсомола «Овод». В зале и на сцене было очень холодно, но слушали внимательно. В антрактах ребята выходили в фойе, где играло несколько оркестров, беседовали с артистами. После спектакля был обед, который в те суровые январские дни стал очень ценным подарком. На обед дали суп с лапшой, граммов сто пшенной каши и немного желе, ломтик хлеба граммов в пятьдесят…»

Ю. Артюхин

«В нашу 367-ю школу в канун 1942 года друзья-воины привезли на артиллерийском лафете елку. Мы украсили ее по-особому, повесив на ветки шерстяные и ватные носки, рукавицы, яркие кисеты. Это все сделали мы в подарок бойцам».

Т. Рудыковская (Григорьева)

«Для малышей организовали елки в школах и детских садах с выдачей подарков. Для нас, старшеклассников, устроили две общегородские елки.

Я получила пригласительный билет в театр. Мне это казалось неправдоподобным: в голодном, холодном осажденном городе — и вдруг елка! Но вместе с радостью охватила тревога. Внизу мелким шрифтом было напечатано: «Раздеваться обязательно».

Что же делать? Уже более двух месяцев мы не раздевались вовсе. 5-го ноября в наш дом попала бомба. Половина здания разрушена. В нашей части дома выбиты все стекла. Мы заделали окна фанерой, но все же ветер свободно гулял по квартире…

Я достала праздничное платье из замороженного шкафа в обледенелой комнате, согрела немного воды, вымылась, оделась и пошла пешком туда, где ждало нас чудо из чудес.

В театре все оказалось по-настоящему. Гардеробщики раздели нас. Мы немного поежились, но заняли свои места. После спектакля прошли в фойе. Стоял чудесный морозный день. Фойе было залито солнцем и украшено елками. Но, главное, здесь стояли покрытые белоснежными скатертями столы. Нас ждал неправдоподобный для тех суровых дней горячий обед из трех блюд. На первое подали в горшочках горячий суп с куском хлеба, на второе — котлетку с гарниром и на третье — кисель. Как мы были благодарны взрослым за эту елку-сказку!»

Е. Канн (Элькинд)

«Новый год пришел с замечательным праздником, который устроили для нас шефы-моряки с военного корабля, стоявшего на Неве. В большом зале стояла елка, а потом был концерт. Запомнился шуточный номер. Ведущий объявил: «Выступает Ляля Черн… рыжая!». (Ляля Черная до войны была популярной цыганской певицей). На сцену вышел бравый матрос, одетый в длинное женское платье и в огненно-рыжем парике… Пел он женским голосом, имитируя манеру эстрадных звезд. Мы хохотали так, что щеки болели. Я смеялась впервые после сентября 1941 года».

М. Ткачева (Сергеева)

Ранее «Санкт-Петербургские ведомости» узнали мнение ветеранов насчет «черной комедии» о блокаде Ленинграда под названием «Праздник», взорвавшей российское медиапространство.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 227 (6336) от 05.12.2018 под заголовком «Новому году быть!».

Материалы рубрики

Комментарии

Для страдающего от массового голода и осады населения новогодние празднества стали чуть ли не единственной радостью в жизни.

Учительница музыки Нина Михайловна Никитина и ее дети Миша и Наташа делят блокадный паек. А. Никитин

Лепешки из картофельной кожуры, жидкий суп, студень из столярного клея, кусочек хлеба и ложка желе — такие «деликатесы» были на праздничных столах ленинградцев 31 декабря 1941 года. Тем не менее, для изможденных и изголодавшихся жителей осажденного города это было настоящим пиршеством.

В кольце

8 сентября 1941 года войска группы армий «Север» взяли город Шлиссельбург, замкнув тем самым кольцо окружения вокруг второго по важности города Советского Союза. С севера Ленинград блокировала финская армия.

Толкучка у Кузнечного рынка в блокадном Ленинграде, зима 1941-1942 гг. Давид Трахтенберг

Свыше 2,5 миллионов жителей города и около 500 тысяч солдат Ленинградского фронта оказались отрезаны по суше от остальной территории Советского Союза. Единственная связь с «большой землей» осуществлялась через Ладожское озеро по так называемой «Дороге жизни», находившейся под постоянным огнем противника. Однако организовать полноценное снабжение такого мегаполиса продовольствием ни она, ни советская транспортная авиация были не в состоянии.

Нормы выдачи хлеба постоянно снижались, и постепенно Ленинград охватил массовый голод: от истощения люди теряли сознание на рабочих местах, были зафиксированы случаи каннибализма и убийств с целью добыть продовольственные карточки. К началу зимы в домах не было ни света, ни воды, ни тепла, а сотни лежащих на улицах трупов уже никого не удивляли.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице. Всеволод Тарасевич/Sputnik

Городские власти, чтобы хоть как-то подбодрить впавшее в апатию и глубокую депрессию население, приняли решение отпраздновать приход нового 1942-го года. Особенно важным это было для поддержки десятков тысяч не успевших эвакуироваться из Ленинграда детей.

Войне вопреки

Несмотря на дефицит горючего из ближайших лесов в город свезли тысячу елок, которые установили в школах, детских садах, театрах и домах культуры. Ленинградцам показывали спектакли и представления, то и дело прерываемые сигналами воздушной тревоги. Изможденные дети с трудом концентрировали свое внимание на сцене, но были рады празднику, а особенно возможности получить после него горячее питание.

Елка в Доме Пионеров и школьников при Дворце Культуры имени Кирова в дни блокады. ТАСС

«Сначала нам показали концерт, а потом дали суп — лапшинки плавали в почти прозрачной воде, и второе — вермишель и котлетку», — вспоминал школьник Исаак Базарский: «Так как я был совсем доходяга, Алевтина Андреевна одну добавочную порцию поделила между мной и ещё одним таким же мальчиком. Видимо, кто-то не смог дойти до школы, и порция осталась… После этого новогоднего вечера я стал как-то выкарабкиваться из своего предсмертного состояния, эта встреча и угощение меня спасли».

В одном из детских садов дети, увидев елку, впервые за долгое время оживились и захотели нарядить ее с помощью склеенных игрушек. Для этого воспитательница, выпросив на кухне немного муки, сварила клейстер и разлила его по тарелочкам. Малыши, однако, тут же его съели. Пришлось идти просить еще муки, но елку в тот вечер все-таки украсили.

Елка для детей в Доме флота. ЦГАКФФД СПб

«Полина напекла по одной лепешке из картофельной кожуры, где она достала эту кожуру я не знаю. Я принес две плитки столярного клея, из которого сварили студень, ну и по тарелке «бульона». Вечером ходили в театр смотрели постановку «Машенька». Но смотреть было неприятно, в помещении холод такой же, как и на улице, все зрители сидят в инее», — описывал заводской мастер Владимир Фокин один из новогодних праздничных дней в городе на Неве.

«Кусочек хлеба оказался невеликим, весом не более пятидесяти граммов. Лучшего подарка нельзя было придумать. Ребята это поняли и отнеслись к кусочку хлеба, как к самому драгоценному лакомству. Хлеб съедали отдельно от обеденных блюд, стараясь как можно дольше насладиться доставленным удовольствием», — вспоминал школьник Валентин Звонарев.

Неожиданные сюрпризы

Борис Кудояров/Sputnik

Настоящим чудом для детей стало появление на праздничных столах мандаринов. Их отправили из Грузии специально для маленьких жителей блокадного города.

Грузовик Максима Твердохлеба, спешивший в Ленинград с этими экзотическими фруктами по льду Ладожского озера, по пути обстреляли два Мессершмитта. Пули повредили радиатор и лобовое стекло, а сам шофер был ранен в руку, но довез мандарины до места назначения. В итоге в автомобиле насчитали 49 пробоин.

Блокадный хлеб и хлебные карточки. Алексей Варфоломеев/Sputnik

Другой вдохновляющий подарок для ленинградцев сделала Красная Армия. В результате крупной десантной операции в конце декабря на востоке Крыма были освобождены города Керчь и Феодосия (к маю 1942 года занятый плацдарм был потерян). «Когда в 6 утра (31 декабря) радио сообщило об этом, мы все лежа запрыгали на кроватях. Какое счастье!» — вспоминала Вера Ильяшева, которой в ту пору было 20 лет.

Не для всех, однако, приход Нового Года воспринимался как праздник. «Впервые мы так встречали новый год — даже не было крошки черного хлеба и вместо того чтобы веселиться вокруг елки — мы спали, так как нечего было есть. Когда вчера вечером я сказал, что уходит старый год, то мне ответили: «К черту с этим годом, провалиться бы ему сквозь землю!» И действительно, я того же мнения, и 41-й год никогда не забуду», — так с горечью писал в своем дневнике шестнадцатилетний Боря Капранов. Он скончался в феврале 1942 года.

Новая надежда

Палата детской больницы с новогодней елкой в блокадном Ленинграде, зима 1941-1942 гг. Сергей Струнников

Ленинград пережил кошмарную зиму и весной начал медленно, но верно возвращаться к жизни. В пригородах появились подсобные хозяйства для выращивания овощей, что помогло улучшить питание и снизить смертность. Городские улицы активно очищались от мусора, частично заработал общественный транспорт, а в квартиры снова стали давать электричество (хоть и на очень ограниченное время).

Новый 1943 год ленинградцы встречали с куда большей надеждой и радостью, чем 1942-й. «Непохожа нынешняя новогодняя ночь на прошлую», — писала газета «Ленинградская правда»: «И город наш выглядит не так — полнокровней бьется пульс жизни, звенят на улицах трамваи, снуют машины, нет прошлогодних сугробов, не лежит кучами мусор. Военными темпами работают фабрики и заводы. Идут занятия в школах. Открыты театры, кино… Почти во всех домах работает водопровод, действует канализация. И люди наши теперь не те — они окрепли физически, они стали бодрее, опытнее. Это преображение города, это преображение людей — самый большой успех истекшего года».

Продавщица отдела игрушек одного из магазинов Ленпромторга К.И. Цыганенко показывает юной покупательнице елочные украшения, 1942 год. ЦГАКФФД СПб

Слушая в ноябре-декабре 1942 года по радио сообщения о разгроме противника под Сталинградом, ленинградцы верили, что когда-нибудь военная удача будет и на их стороне. Долго ждать им не пришлось: уже 18 января 1943 года советские войска в ходе операции «Искра» прорвали блокаду города, и 7 февраля в Ленинград с «большой земли» прибыл первый поезд с продовольствием.

Борис Егоров

https://ria.ru/20131227/986808787.html

Блокадный Новый год: праздник смерти вопреки

Блокадный Новый год: праздник смерти вопреки — РИА Новости, 01.03.2020

Блокадный Новый год: праздник смерти вопреки

В предпраздничной суете сегодня не многие вспоминают о том, что семь десятилетий назад измученные голодом жители города на Неве встречали Новый год под бомбежками и обстрелами в промерзших домах. Корреспондент РИА Новости встретилась с блокадниками, которые рассказали, как отмечался этот праздник в осажденном Ленинграде.

2013-12-27T11:58

2013-12-27T11:58

2020-03-01T20:12

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/986808787.jpg?9868079791583082743

санкт-петербург

европа

северо-западный фо

весь мир

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2013

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

санкт-петербург, россия

Санкт-Петербург, Европа, Северо-Западный ФО, Весь мир, Россия

11:58 27.12.2013 (обновлено: 20:12 01.03.2020)

Блокадный Новый год: праздник смерти вопреки

В предпраздничной суете сегодня не многие вспоминают о том, что семь десятилетий назад измученные голодом жители города на Неве встречали Новый год под бомбежками и обстрелами в промерзших домах. Корреспондент РИА Новости встретилась с блокадниками, которые рассказали, как отмечался этот праздник в осажденном Ленинграде.

C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости, Любовь Лепшина. В предпраздничной суете сегодня не многие вспоминают о том, что семь десятилетий назад измученные голодом жители города на Неве встречали Новый год под бомбежками и обстрелами в промерзших домах. Корреспондент РИА Новости встретилась с блокадниками, которые рассказали, как отмечался этот праздник в осажденном Ленинграде.

Девушки под бомбами

Зима 1941-1942 годов выдалась непривычно суровой для Петербурга. Вера Николаевна Эльяшова, которой тогда было 20 лет, вспоминает, что в первый военный год морозы начались уже в ноябре, и лютый холод был едва ли не страшнее голода.

«В нашей комнате в общежитии было очень холодно, внутри помещения была минусовая температура. Спали мы в верхней одежде, а укрывались матрасами. Они были очень тяжелые, но зато помогали сохранить тепло. И хотя у нас в комнате была печка-голландка, мы ее практически не топили. Потому что было нечем», — вспоминает Вера Николаевна. Она рассказала, что в таких тяжелых условиях они оказались после того, как в середине ноября в их студенческое общежитие попала фугасная бомба.

«В тот день мне не дали выходной, и я уехала на работу – рыть окопы на станции Ручьи. Возвращалась я такой уставшей, что не сразу поняла, в чем дело. Я шла по коридору и тут перед собой увидела обрыв. Только тогда я услышала какие-то крики, плач… увидела, что нет света, и поняла в чем дело. В тот день погибло много моих друзей, но все девочки из нашей комнаты остались живы, лишь потому, что их там не было, как и меня», — рассказывает Вера Николаевна.

Именно здесь, во флигеле разрушенного бомбой общежития, в закопченной, темной и холодной комнате девушки и встречали 1942 год. Ни о какой елке и украшениях даже и речи не было. «Сейчас мы будем встречать 42-ой год. Я сижу в пальто, но все равно холодно. Горит жуткая коптилка. Мы из-за нее закопченные, хотя мылись», – написала Вера Эльяшова тогда в своем дневнике.

Вопрос личной гигиены был для молодых девчонок очень важным, но соблюдать ее в условиях блокадного города было совсем непросто.»От грязи мы очень страдали, она унижала. И мы, во что бы то ни стало, решили привести себя в порядок. Воду мы носили из проруби Малой Невы, добыли какие-то щепочки, бумагу и в топке печки подогревали понемногу воду», – делится воспоминаниями блокадница.

Поскольку в комнате был минус, сам процесс тоже был не простым. «Мылись мы… в пальто. Высовывали одну руку, мыли, вытирали и снова засовывали в пальто и так дальше. Так, по частям, помогая другу, привели себя в порядок и даже умудрились не простудиться», – рассказывает Вера Николаевна.

Подарок от Совинформбюро

Несмотря ни на что, вспоминает Вера Николаевна, девушки постарались сделать «шикарный» новогодний стол.

«Мы откладывали к празднику хлеб, выделяя понемногу из ежедневной нормы. Кроме того, мне посчастливилось получить топленое масло в Елисеевском. Помню, я шла по заснеженному Невскому проспекту, прижимая к себе масло. И тут начался артобстрел. И тогда я подумала: как будет обидно, что меня вот сейчас убьют, а я так и не попробую это масло», – рассказывает она. К счастью, ей удалось благополучно добраться до дома.

Еще одним незабываемым новогодним впечатлением для Веры Николаевны стал голос Ольги Берггольц, который она впервые услышала именно в те дни, во время встречи 1942 года.

«Тогда я еще не знала, кто такая Ольга Берггольц, но строчки ее стихов сразу нашли отклик в душе. «Я жила в Ленинграде в декабре 41 года…», – я тогда подумала, что и я могу о себе так сказать», – говорит блокадница. И голос ее дрожит от нахлынувших воспоминаний.

Но самым главным новогодним подарком для молодых девушек стало сообщение Совинформбюро о том, что наши войска сумели отбить у врага Керчь и Феодосию.

«Когда в 6 утра радио сообщило об этом, мы все лежа запрыгали на кроватях. Какое счастье!» — такую запись в своем дневнике сделала девушка 31 декабря 1941 года.

Выжить в Новый год

Хотя в тот блокадный Новый год чуда ждали все. Дети, как и положено, воспринимали этот праздник по-особенному.

«Мне казалось, что в этот день война должна была остановиться, закончится. Это же Новый год!», — вспоминает Валентина Петровна Короткова, которой в 41-м исполнилось 11 лет. Девочкой она пребывала в уверенности, что ничего страшного в такой день точно не может случиться. Однако именно тогда маленькая Валя «родилась» во второй раз.

«В ту зиму было очень много снега, никто его не убирал с улиц, приходилось ходить по узеньким тропкам. Помню, я тогда шла и смотрела на застывшие огромными сугробами трамваи, и мне уже не верилось, что они когда-то ходили… В общем, была погружена в свои мысли настолько, что не сразу поняла, что начался обстрел. Помню только, как чьи-то руки затащили меня в ближайшую арку, где уже прятались несколько человек», — рассказывает она.

Однако девочка, уже привыкшая к обстрелам, в этот раз не захотела пережидать налет в укрытии. «У меня в голове была одна только мысль: мама меня ждет, она слышит, что начался обстрел и волнуется, надо скорее бежать домой», – объясняет Валентина Петровна. Девочка вырвалась из рук женщины, которая прижимала ее к себе, и побежала прямо под снаряды. Но стоило ей удалиться на пару десятков метров, как в ту самую арку попала бомба или снаряд. Погибли все, кто там находился, а Валентина осталась жива.

«Елочкин чай»

Насколько ей повезло, маленькая Валя осознала значительно позже, а тот момент потрясение было слишком велико. Впрочем, в тот первый блокадный Новый год в семье Коротковых произошло еще одно маленькое чудо.

«Мама очень хотела сделать нам праздник, но у нас не было игрушек, потому что дом, в котором мы жили раньше, разбомбили… пропали и все наши вещи. Тогда мама решила принести нам живую елку, но у нее не хватило сил… И тут ее, плачущую, увидел военный с фронта, он нес елку… то ли домой, то ли еще куда-то. Тогда он у своей елки обломал нижние ветви и отдал маме, чтобы она хотя бы их принесла нам», – вспоминает женщина.

У нескольких веток ее мама оборвала иголки и заварила на них чай. «Мы назвали его «елочкин чай», он казался нам таким вкусным, горячим… и так вкусно пах!» — говорит Валентина Петровна. На их праздничном столе кроме этого «чая» и кусочков хлеба не было больше ничего.

Клей с игрушками

Необычная история, связанная с главным новогодним деревом, произошла и в одном из детских садов блокадного Ленинграда. Как пишет Елена Дмитриева в своей книге о педагогах блокадного времени «Мы храним бесценное наследство», воспитатель Евдокия Чугай решила устроить детям праздник – принести живую елку.

За ней Евдокии пришлось идти на окраину города целый день, но сил у нее не оставалось даже на то, чтобы срубить деревце, не говоря уж об обратном пути. Женщине пришлось заночевать в сторожке на кладбище. И только мысли о счастливых детских улыбках помогли ей пережить страшную и холодную ночь.

«Увидев елку, дети на несколько мгновений забыли о войне, забыли о голоде. Впервые у них появилось желание что-то сделать. Они решили склеить игрушки, чтобы украсить елку», – пишет Дмитриева.

Тогда воспитательница выпросила на кухне половину чайной ложки муки, сварила клейстер, разлила его по тарелочкам и вышла за ножницами. Когда она вернулась, малыши плакали – почувствовав, как вкусно пахнет клей, дети не удержались и без разрешения съели его. Успокоив малышей, Евдокия выпросила еще немного муки, и игрушки все-таки украсили елку.

Такие крохотные радости посреди огромного горя помогали поддерживать надежду в маленьких и взрослых ленинградцах.

Это кажется невероятным, но в блокадном Ленинграде в Новый год проводились ёлки. Зажигала огни и самая главная — в Аничковом дворце. Часто эти праздники помогали детям выжить…

Привезли 1000 ёлок

Из почти трёх миллионов жителей Ленинграда, оказавшихся во вражеском кольце, в городе оставались около 300 тысяч детей. Даже в первую жуткую морозную зиму 1941 года для учеников 7-10-х классов, а это около 50 тысяч детей, организовали ёлки. Причём самые настоящие. Несмотря на нехватку горючего, из леса привезли более 1000 зелёных красавиц. Их установили в школах, детских садах, различных учреждениях. В театрах драмы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном, как могли, устроили новогодние представления. Там специально для юных зрителей шли спектакли «Дворянское гнездо», «Три мушкетёра», «Овод». Везде было включено электричество, играли духовые оркестры.

В 1942-м Ленгорсовет уже в ноябре постановил: несмотря на войну, голод и бомбёжки в дни школьных каникул необходимо провести новогодние праздники. 10 ноября Городской отдел народного образования издал распоряжение, по которому они должны были пройти во всех школах (работали уже 84 десятилетки. — Ред.), детских домах и садах. Особым вниманием окружили детей фронтовиков и сирот. Наперекор всему в городе, сжатом смертельным кольцом голода, ощущалось приближение чего-то хорошего… А 31 декабря 1942-го в квартирах ленинградцев неожиданно вспыхнули электрические лампочки. Это был бесценный новогодний подарок для жителей блокадного города, более 400 дней проживших в «пещерных» условиях, без воды, тепла и света.

Котлета в подарок

«1 января 1942 года нам, учащимся, дали пригласительные билеты на ёлку в Драматический театр им. Горького. Во время спектакля несколько раз объявляли тревогу, спектакль прерывался, мы все спускались в бомбоубежище. Потом были накрыты столы. Нам каждому дали по маленькой котлетке с гречневой кашей», — записала в своём дневнике 15-летняя Тоня Журина.

«Сегодня нам сказали, что в 5 часов будем встречать Новый год в 4-й школе. Там был большой концерт и ёлка из сосны… А потом был обед. Дали суп из чечевицы, 2 котлеты с макаронами и какое-то желе, очень вкусное. Всё очень вкусно. Хорошо всё-таки в школе». Эту запись в ученической тетради сделал четвероклассник 370-й ленинградской школы Юра Байков.

«Сегодня была ёлка и какая великолепная. Правда, я почти не слушала пьесы, всё думала об обеде. Обед был замечательный. Дали суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были очень довольны. Дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу. Эта ёлка надолго останется в памяти», — это ещё одно воспоминание из школьного дневника.

Легендой стала история, как в осаждённый город с Большой земли в подарок детям привезли мандарины. Когда водитель 390-го автобата Максим Твердохлеб вёз их из Кобоны по льду Ладожского озера, его полуторку атаковали два фашистских истребителя. Меняя скорость, внезапно останавливаясь и так же внезапно устремляясь вперёд, водитель несколько раз уходил от атак. Вражеские лётчики тоже начали хитрить. Они заходили с двух сторон. Уследить сразу за двумя самолётами было непросто. Пулемётные очереди вдребезги разбили ветровое стекло, откололи кусок баранки. Ухватившись окровавленными руками за то, что осталось от рулевого колеса, Твердохлеб продолжал вести израненный автомобиль. Когда он приехал, все удивились, как мог шофёр управлять такой машиной — в ней было 49 пробоин! А ребята, которым достались повреждённые мандарины, даже не догадывались, что это следы вражеских пуль.

Подлежал уничтожению?

И даже в блокаду дети мечтали побывать на ёлке в Ленинградском дворце пионеров. Для «детской республики» блокада — особая страница. На фронт ушли 39 педагогов, 17 записались в народное ополчение, а оставшиеся в городе строили оборонные сооружения, принимали беженцев, сопровождали эшелоны, увозившие детей в эвакуацию. В начале войны в старинных залах разместился гражданский госпиталь. На немецких картах Аничков обозначался как «объект 192» и подлежал уничтожению. Не случайно уже с осени 1941-го здание «дворца маленьких большевиков» фашисты начинают бомбить и обстреливать. Но несмотря ни на что жизнь на Невском, 39, не прерывалась. Работали многочисленные кружки, проходили олимпиады детского творчества, открылись оздоровительные площадки. Педагог-хореограф Аркадий Обрант создал агитбригаду при политотделе 55-й армии Ленинградского фронта. Реальные судьбы воспитанников этого коллектива стали основой художественного фильма «Мы смерти смотрели в лицо». 70 «кружковцев» Дворца пионеров были награждены медалями «За оборону Ленинграда», а участники танцевального ансамбля получили боевые награды — ордена Красной Звезды.

Не прерывалась в Аничковом и традиция новогодних праздников. В 1942-м здесь устроили ёлку для 1500 отличников учёбы, самых активных ребят из пионерских дружин. Дерево украсили оставшимися игрушками, самодельными гирляндами. Есть немало воспоминаний как мальчики и девочки, за время блокады превратившиеся в маленьких старичков, при виде нарядной красавицы на глазах оживали, на лицах появлялись улыбки. Все получили памятные подарки. Сегодня о подвиге детей и педагогов напоминает мемориальная доска. А в залах Аничкова, как и 73 года назад, идут ёлки.

Смотрите также:

- Маленькие «зимовщики». Осенью 1941-го в школы пошли 90 тысяч ленинградцев →

- «А вы Гитлера видели?» →

- Боевая подруга →

Елочные базары и «блокадная пайка». Как осажденный Ленинград встречал Новый год

Жители блокадного Ленинграда, которых гитлеровская Германия обрекла на мучительную смерть от голода и холода, не просто выживали в нечеловеческих условиях. Они боролись, трудились, не сомневаясь в победе, и благодаря этому выжили, трижды встретив Новый год в окружении нацистов.

Именно эти новогодние праздники в дни страшных испытаний являются одним из самых ярких примеров твердости духа ленинградцев.

Первая зима

Самым тяжелым временем для оказавшегося в блокаде Ленинграда стала зима с 1941 на 1942 год. Уже в конце октября в регион пришли зимние морозы — температура воздуха в городе, который остался без электричества, водоснабжения и отопления, опускалась до минус 32-35 градусов Цельсия.

При этом с 20 ноября по 25 декабря нормы выдачи продуктов в Ленинграде были самыми скромными за всю блокаду – 125 граммов хлеба в сутки для детей, иждивенцев и служащих – та самая легендарная «блокадная пайка». С 25 декабря продовольственные нормы хоть и подняли, но ненамного.

Неудивительно, что именно в декабре 1941 года резко возросла смертность среди жителей Ленинграда. В Ленгорисполкоме было принято решение поднять дух населения и организовать для оставшихся в городе детей – а их было около 300 тысяч – празднование Нового года.

Для этого из окрестных лесов в детсады, школы, дома культуры и больницы доставили тысячу елок.

Кроме того, в город с «заблокадных» территорий удалось доставить мандарины. Машина под управлением шофера Максима Твердохлеба, который знал, что везет юным ленинградцам новогодние гостинцы из далекой Грузии, была атакована фашистскими истребителями на Дороге жизни. Водитель был ранен, его «полуторка» получила 49 пробоин, однако праздничный груз был доставлен. И мандарины в новогодних подарках воспринимались детьми и взрослыми как настоящее чудо.

О подобном блокадном празднике вспоминает Зинаида Борткевич, которой в декабре 1941 года было 13 лет.

«Мы жили в деревянном доме на Кондратьевском проспекте. А наша школа на Покровской улице, неподалеку от Финляндского вокзала, была новая – ее построили за год до войны. Но с началом блокады школа перестала работать и там устроили штаб МПВО – местной противовоздушной обороны», – вспоминает Зинаида Григорьевна.

По словам блокадницы, в первых числах января стало известно, что в школе будет празднование Нового года, и к назначенному времени она пришла туда.

«Нам устроили праздник с обедом, на котором давали макароны и котлетку, а еще стакан киселя и несколько изюминок. Многие ребята захотели отнести кисель домой. Но я видела, как озорники-мальчишки нападали на тех, кто послабее, на выходе из школы, и постаралась спрятать стаканчик с киселем в одежде. Немножко пролила, но все же смогла донести гостинец до дома. Вот и весь праздник», – рассказывает блокадница.

И это действительно был едва ли не единственный радостный момент для девочки в те страшные дни. Наступление нового 1942 года в семье Закировых не праздновали. День 31 декабря запомнился Зинаиде Григорьевне только тем, что на исходе года у них в семье произошла первая смерть от голода – умер 60-летний дедушка.

Также у нее сохранились воспоминания о том, как воспитательница детского сада Евдокия Чугай решила со своими воспитанниками украсить елку бумажным игрушками, сделанными своими руками.

Для того, чтобы склеить игрушки, Евдокия выпросила на кухне немного муки – половину чайной ложки. Из этой муки она сварила клейстер, разлила его в блюдца и отлучилась за ножницами. Но когда она вернулась, оказалось, что дети съели весь клей и объяснили это тем, что он очень вкусно пах. Пришлось Евдокии просить на кухне еще щепотку муки и варить новую партию клейстера. Но елку все-таки украсили.

Большие надежды

Совсем в другой атмосфере, гораздо более празднично и с большим надеждами, в Ленинграде встречали 1943-й год.

До этого из блокадного города эвакуировали большинство мирных жителей, поэтому оставшимся бойцам подняли продовольственные нормы. Смертность, которая в январе-феврале 1942 года перевалила за 100 тысяч человек в месяц, к декабрю того же года не превышала 3,5 тысячи человек.

К этому времени во многих жилых домах окруженного города была восстановлена подача электричества, но нормы расходования энергии оставались весьма строгими. Почти везде работал водопровод и канализация. По городу вновь ходили трамваи, работали бани, парикмахерские и даже кинотеатры. К тому же горожане знали о том, как успешно Красная армия бьет врага под Сталинградом.

О новогоднем празднике, который в канун 1943 года организовали в Ленинградском доме ученых, в своих воспоминаниях рассказал профессор Николай Поляков:

«По тогдашним масштабам елка получилась очень пышная. Из зоосада привезли маленького медведя, который не знаю какими судьбами уцелел, и двое сотрудников, которые, по-видимому, имели какое-то отношение к цирку, заставили его демонстрировать свою «ученость». Затем показали маленькую дрессированную собачку, которая очень веселила детей. Были игры во главе с Дедом Морозом и хороводы около елки. Конечно, все это было бедно по сравнению с тем, что делается на елках сейчас, но это было в известной мере, даже величественно, по силе духа, по воле к жизни, по воле к победе».

Оптимизм, с которым ленинградцы встретили 1943 год, в полной мере оправдался уже 18 января, когда части Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» прорвали блокадное кольцо и встретились в поселке Рабочий под Шлиссельбургом. И уже в феврале в Ленинград пришел первый поезд с продовольствием.

Праздничное настроение

1944-й год в Ленинграде встречали с твердой уверенностью, что совсем скоро блокада будет окончательно снята. И эти ожидания полностью оправдались уже 27 января.

При этом весь 1943 год жители города на Неве вносили свой вклад в общую победу.

«Ленинград готовится к встрече 1944 года. Один за другим рапортуют о выпуске продукции сверх годовой программы заводы и фабрики города. Уже полмесяца дают изделия сверх плана все предприятия местной промышленности, артели инвалидной кооперации. Колхозники области, выполнив на 40 дней раньше срока годовой план хлебопоставок, дали государству сверх задания 251 тысяч пудов зерна. Перевыполнены планы поставок овощей, мяса, картофеля», – говорится в репортаже корреспондента ЛенТАСС от 31 декабря 1943 года.

Там же сообщается, что, несмотря на продолжающиеся обстрелы, в Ленинграде «ощущается праздничное настроение».

Ежедневная выручка новогодних елочных базаров составляла тысячи рублей, а по улицам сновали груженые елками машины.

«30 декабря 1943 г. Оживленно идет предновогодняя торговля. На елочных базарах и в магазинах уже продано елочных украшений на полтора миллиона рублей. В Ленинград завезено 7 тысяч елок, – писала в своем дневнике боец МПВО Петроградского района Евгения Морозова. — 31 декабря 1943 г. В конце дня в клубах и домах культуры Ленинграда начались праздничные вечера и концерты. Сотни юношей и девушек собрались в Доме Культуры им. Горького. Разноцветными огнями зажглась огромная елка. Состоялся большой концерт с участием фронтовой агитбригады и коллектива художественной самодеятельности. Проводился конкурс на лучшее исполнение танцев».

Так, ленинградцы, преодолевая выпавшие на их долю страшные испытания, стали для всего мира примером непревзойденной стойкости, героизма, силы духа и воли к жизни.

Виктория Баженова,

31 декабря 2020, 19:36 — REGNUM Уж сколько сказано о тех музах, что не замолкали при грохоте пушек, чьи робкие голоса продолжали звучать, невзирая на вой сирен, разрывы снарядов.

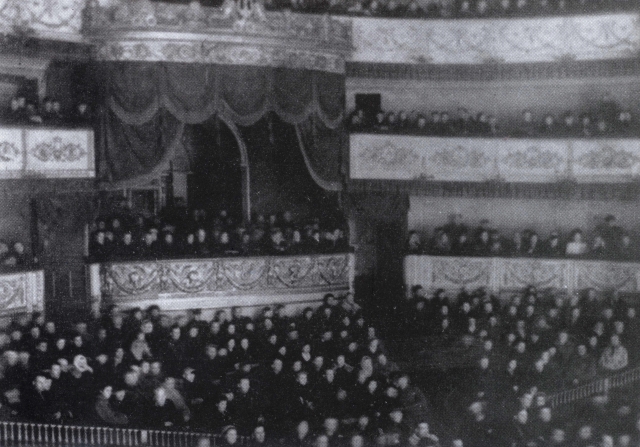

Зал Театра драмы им. Пушкина на спектакле Музкомедии

Muzcomedy.ru

Нет, «взирая», «внимая ужасам войны», не оставляя без внимания все то, что творилось вокруг, но противопоставляя этому хаосу гармонию звука, линии, стиха. Но все ли сказано? Нет. Сколько еще хранят увядшие страницы дневников, исчитанные письма, давно утратившие адресатов, заметки на страницах военных газет…

Можно найти множество слов, написать новые тексты о том, как это было. Но моей задачей было другое. Услышать. Услышать голоса тех, кто пережил блокаду Ленинграда, чья память сохранила пусть совсем немногое. Ведь помнить все — это груз, который человеку не под силу. Услышать голоса ушедших, успевших рассказать о том, как это было. Сколько издано книг воспоминаний, о которых мы забываем, выносим из квартир вместе со старой мебелью после смерти родственников. Выносим из своей жизни, не ведая, что творим.

Потому я в своем фильме и в своих статьях осознанно избегаю авторского комментария. Хочется только, чтобы говорили люди, пережившие блокаду. Моей задачей стало сохранить, спасти от забвения эти исповеди. И пусть они звучат, пусть их услышат…

8 сентября фашистские войска вышли к Ладожскому озеру и окружили Ленинград с суши. Ленинградцы узнали, что враг замкнул кольцо. Большинство театров было эвакуировано, но многие артисты остались в городе.

«Театр Музыкальной комедии — единственный коллектив, который работал в Ленинграде с первого дня войны — все 900 дней блокады. В мировой театральной истории подобного примера героизма не существует…», — читаем на сайте театра. В начале войны Театр Музыкальной комедии располагался в здании на улице Ракова, 13. Своего бомбоубежища у театра не было, потому зрители укрывались в бомбоубежище филармонии или в арках соседних домов.

Михайлов и Королькевич в артистической уборной

Muzcomedy.ru

Спектакли редко игрались до конца. Воздушная тревога прерывала представления четыре—шесть, а иногда и девять раз.

«Зрелище бесконечной вереницы людей, направляющихся в бомбоубежище под командованием артистов, не успевших снять театральные костюмы, было и смешным и грустным. Зрители видели, как артисты, выступление которых прервал сигнал воздушной тревоги, отправлялись на крышу, в медпункт и на другие посты в бальных платьях, кафтанах или фраках, но обязательно с пожарной каской на голове, и с противогазом на боку».

Из воспоминаний Григория Марковича Полячека (1911−2001), актера и режиссера театра Музыкальной комедии, работавшего в 1942 году над постановкой спектакля «Раскинулось море широко».

Зав. режиссерским управлением. Виктор Смирнов на крыше театра. 1942 г

Muzcomedy.ru

«Варьете. Блестящее общество — фраки, бриллианты, декольте, шампанское, графы, князья, гризетки, музыка, веселье, смех, аплодисменты, гёрлс, вихрь цыганской пляски. Сирена!

Блестящий жуир, граф — Валя Свидерский — во фраке, в пожарной каске, с противогазом — на посту №5.

Княгиня — Ниночка Болдырева — в бриллиантах, декольте, с повязкой Красного Креста спешит в распоряжение гризетки Пельцер, на санпост.

Князь — Кедров — эвакуирует публику в бомбоубежище. [10]

Барон — Янет — с лакеем — Виктором Смирновым — тащат пожарную кишку на пост № 2.

На крыше, в подвале, в кочегарке — цыгане, баронессы, музыканты, графы, уборщицы, князья, рабочие, бароны — все на своих боевых постах.

Отбой.

Немного румян, пудра, улыбка и… «О-ля-ля! Так я создана! О-ля-ля! Пой, танцуй!»

Сирена!

Все на своих боевых постах.

Восьмой раз воздушная тревога.

Запись в боевом журнале: «Сегодня, 4 ноября 1941 года, спектакль «Сильва» в Ленинградском театре музыкальной комедии на ул. Ракова, 13, окончен не был»…

— Фрагмент из книги «А музы не молчали…» Анатолия Викентьевича Королькевича (1901−1977) блестящего актера, более 30 лет служившего в театре Музыкальной комедии.

В декабре 1941 года во время бомбежки здание театра пострадало, 24 декабря артисты сыграли последний спектакль. Городские власти приняли решение о переводе театра в пустовавшее после эвакуации труппы здание Александринки. После войны театр вернулся в родные стены на Ракова, 13, а в 90-е годы улице было возвращено историческое название — Итальянская.

«Мне 5 лет. Тетка мне делает подарок. Ведет меня пешком в Александринский театр. В Александринском театре играли артисты Театра Музыкальной комедии, которые провели всю войну… Она меня привела на спектакль «Раскинулось море широко». Вот так моя тетя с пятилетнего возраста прививала мне любовь к искусству. А шли пешком, под бомбежками… И рушится на моих глазах дом: «Мама!!!» «Успокойся. Все». А там же люди, там же люди… Проходит время. Я становлюсь артистом, делаю концертные программы. У меня в программе Анатолий Викентьевич Королькевич, артист театра Музкомедии, заслуженный артист, который играл в этом спектакле «Раскинулось море широко». Он выпустил книгу, которую мне подарил — «А музы не молчали…» о подвиге артистов, которые каждый день выходили на сцену в блокадном Ленинграде».

Из воспоминаний Рудольфа Давыдовича Фурманова, основателя и художественного руководителя театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Актер Анатолий Викентьевич Королькевич

Премьера спектакля «Раскинулось море широко» состоялась 7 ноября 1942 года, она была приурочена к 25-й годовщине Октябрьской революции.

«Театр музыкальной комедии — это театр музыки, смеха. До смеха ли, когда вокруг война, смерть, трагедия целого города, страны? Мы попытались смеяться назло врагу, смеяться ему в лицо, плюнуть на костлявую руку голода, стремившуюся задушить город.

Враг понял вызов. Недаром в день одной из премьер, 7 ноября 1942 года, обстреливался именно район вокруг театра; фашисты знали о спектакле и хотели его сорвать».

Из воспоминаний Николая Яковлевича Янета (1893—1978), в 1941—1945 годах художественного руководителя театра и ведущего актера.

Роль Яшки-одессита в пьесе В. Вишневского «Раскинулось море широко» превратила молодого актера Анатолия Королькевича в настоящую театральную звезду блокадного города. Спектакли шли ежедневно. И ежедневно с аншлагами.

Но город бомбили… После очередной, особенно сильной, актер спешил в театр:

«Выхожу на Невский. На углу Садовой стоит разбитый снарядом трамвай, рядом грузовая машина.

Убитые, раненые, носилки… Наши балетные девушки из медзвена засыпают песком кровавые пятна. Со слезами на глазах рассказывают, что увезли девочку-подростка, она всё кричала: «Где мои карточки? Куда делись карточки? Они были в моей руке!» — а руки-то у нее не было, оторвало руку снарядом…

Вхожу в садик, где на пьедестале, окруженная своими приближенными, стоит Екатерина Вторая, а у подножия памятника лежит убитая маленькая девочка со скакалкой. Война? Убийство!!!

На фронтоне Публичной библиотеки — древние мудрецы, гуманисты. Они тоже ранены. Гераклиту — врачу, тому, что боролся за жизнь человеческую, даже оторвало голову (…)

Человечество должно исключить войну, а призывающих к войне нужно заковывать в цепи и сажать в каменные клетки, как диких зверей…

С этими мыслями я подошел к театру. И надо же было, чтобы на скамейке у театра сидело «гестапо» в полном своем составе во главе с личным уполномоченным самого Гиммлера капитаном фон Дитмарштейном. Здесь были и обер-лейтенант Гофман, Шульц и их шпионы: парикмахер Ардальон Васильевич и коварная Киса… Эти «гестаповцы» — наши актеры — проклинали фашистов за варварский обстрел. Они проклинали врагов, которых они изображали на сцене в спектакле «Раскинулось море широко».

Фрагмент из книги «А музы не молчали…» Анатолия Викентьевича Королькевича (1901−1977). Книга была издана в 1965 году в Лениздате, не переиздавалась.

«О тех днях помню все… Как снаряд попал в трамвай на углу Садовой и Невского. Подбегаю к девчушке, которой руку оторвало, а она шепчет: «Тетя, я карточки потеряла…»

Из воспоминаний той самой «балетной девушки», артистки балета Лидии Лидиной, посвятившей театру всю жизнь, служившей в нем с 1929 до 1967 гг. Опубликованы в газете «Коломна» (N5, февраль 1998 г.)

Но зрители, невзирая на обстрелы, выстраивались в очередь за билетами, мечтая попасть в театр.

«Зрители блокадного города поняли нас и поддерживали, чем могли. Поддерживали тем, что в самые страшные дни блокады заполняли зал. Поддерживали тем, что подолгу не расходились после спектакля и стоя, молча благодарили актеров — аплодировать не хватало сил. Поддерживали бесценными по тем временам подарками.

Очередь за билетами в Музкомедию у здания Театра драмы им. А.С. Пушкина

Muzcomedy.ru

Однажды после спектакля на сцену передали большую корзину зеленых хвойных веток. Актеры не смогли поднять ее, она была тяжела. Потом разглядели, что под сосновыми ветками лежали овощи — морковь, картофель, капуста…»

Из воспоминаний Николая Яковлевича Янета, художественного руководителя театра.

«Потом, в мирное время, много думала: почему больше не видела таких потрясающих спектаклей? Тогда за спиной стояла смерть: зритель не знал, будет ли в его жизни еще такая радость, а актер — сможет ли еще выйти на сцену. Поэтому играли как в последний раз».

Из воспоминаний Анны Кузнецовой (Чубаровой), принятой на работу в театр в возрасте 12 лет на детские роли. Опубликованы в газете «Коломна» (N5, февраль 1998 г.)

А еще была огромная ёлка, встречающая детей зимой 1942 года, — настоящая лесная красавица в огнях и гирляндах.

Елка театре Музкомедии. 1942

…Ёлка будет.Да какая —не обхватишь ствол.Навесят на елку сиянья разного.Будет стоять сплошное Рождество.Так чтодаже —надоест его праздновать.

— В. В. Маяковский писал о детях Первой мировой. Тогда, в 1916 году, невозможно было и подумать, что переживут дети блокадного Ленинграда.

«Помнишь, Лёва, как шли в темноте по заснеженному, пустынному Невскому? А когда открыли тяжелые двери театра, были ослеплены. В фойе стояла огромная, сверкающая огнями ёлка. Света в городе уже не было. Но в этот вечер свет дали. Мы попали в хорошо знакомый довоенный театр, только переполненный не нарядной публикой, а детьми в валенках. Казалось, мы попали в какой-то нереальный, давно забытый, волшебный мир — в искрящийся мир света и красок. Играла музыка. Ребята танцевали вокруг ёлки.

— Конечно, какие это были танцы!.. — вспоминает Лев Федорович Брылев. — Школьники едва держались на ногах. Но какая в глазах светилась радость! А потом был концерт…»

Из воспоминаний о празднике 2 января 1942 года Иллариона Васильевича Сорокина и Леонида Федоровича Брылева, учащихся в 6 АСШ.

Артисты подарили детям настоящий праздник, но каких сил им стоило каждый вечер выходить на сцену, чтобы люди могли улыбаться и не терять надежды.

«Он пел, душа его была поющая. Ежедневно он садился в трамвай номер четыре, приезжал в театр, гримировался, одевался в соответствующий костюм, выходил на сцену и пел. Это были самые счастливые минуты в его жизни. Он любил песни незнакомой ему Черногории, он любил песни родной Украины. Он пел о радости, он пел о жизни.

И вдруг — война. Актер знал, что его песни сейчас нужны более, чем когда бы то ни было. Они нужны ленинградцам, как хлеб, как отдых. И он пел… Паек стал скудным, диафрагма стала слабеть, но он пел о радости, о жизни. [80]

В середине зимы стали трамваи. Ежедневно он проходил многие километры пешком с Васильевского и обратно. Силы уходили с каждым днем. Но он шел, очень тихо шел и снова пел о жизни, о радости.

Четвертого февраля сорок второго года он вышел из дома. От слабости подкашивались ноги, его качало, как пьяного. Он чувствовал, что силы его оставляют. Он дошел до Савельевского сада, что на Васильевском острове, опустился на скамейку перевести дух. В голове одна мысль: «Я же могу опоздать, а я там нужен!»

И он поднялся. Прошел несколько шагов до ограды, ухватился крепко, чтобы не упасть, и так и застыл, в движении. Он шел в театр, он шел петь о радости, всю свою жизнь он пел о ней.

«Артист хора Владимир Федорович Челноков шел на спектакль и до спектакля не дошел — умер», — это слова из приказа по театру.

Фрагмент из книги «А музы не молчали…» Анатолия Викентьевича Королькевича.

За 900 дней артисты Театра Музыкальной комедии сыграли 919 спектаклей для 1 миллиона 208 тысяч зрителей. В театре сыграли 12 премьер и 3 спектакля, поставленных ранее, восстановили. 58 человек из труппы театра умерли от голода.

История театра в блокадном Ленинграде войдет в века и станет одной из самых трагичных страниц мировой летописи театрального искусства. Но они выстояли и победили. И каждый раз, вспоминая те черные дни, мы хорошо осознаем бесценный вклад культуры в общую победу.