Доброго времени суток, друзья. Мы продолжаем тему зимних славянских праздников. На очереди еще один — ключевой, можно сказать — Коляда. Праздник, имя которого прошло через века и сохранилось по сей день.

Вы все, наверное, хоть краем уха, но что-то слышали про день Коляды. Но слышать одно, а знать — совсем другое. Давайте отмотаем пленку на много-много лет назад, и узнаем, что и как.

Коляда, что это за праздник

День Коляды — это очень древний праздник. Древний и крайне важный. У наших предков было 4 фундаментальных праздника. Все они связаны с яркими астрономическими явлениями — солнцестояниями и равноденствиями, это еще раз подчеркивает глубокую связь людей древности с природой.

Коляда связан с зимним солнцестоянием. Этот день, по сути своей, приветствие Нового Солнца, которое родилось после зимнего солнцеворота. В день Коляды люди радуются, что Свет вновь победил Тьму, что день начал прибывать (становиться дольше), а солнце повернулось на весну. В народе говорят: «день на воробьиный скок прибавился» или «на заячью лапку длиннее стал».

Но, это не только праздник. Коляда — это имя одного из древнеславянских богов. Это тоже надо помнить и учитывать.

Кто такой Коляда

Раз уж речь зашла о древнеславянской мифологии, давайте разбираться.

-

Коляда — солнечный бог. Бог мира, дружбы и пиршеств, повелитель перемен в жизни людей.

-

Он пришел в этот мир в 7-ом тысячелетии до нашей эры, чтобы спасти человечество от духовного вырождения.

-

Подарил людям первый календарь (календарь — Коляды Дар) и свои мудрые наставления.

Изображали Коляду по-разному:

-

иногда в образе младенца (символично — солнце-младенец);

-

а иногда в образе взрослого юноши/мужчины, часто с мечом в руке. Клинок этого меча опущен вниз, что символизирует мудрость и ее сохранение. Коляда — мирный бог.

Коляду наши предки представляли прекрасным младенцем, которого захватила в плен злая ведьма Зима. Согласно поверьям, она превращает его в волчонка (ср. синонимы «волка» — «лютый» с праславянским названием самого сурового месяца зимы: февраль — лютый). Люди верили, что только тогда, когда будет снята с него волчья (иногда и других животных) шкура и сожжена на огне (весеннее тепло), Коляда явится во всем блеске своей красоты.

У этого бога много имен: сербских, латинских, славянских, персидских и прочих — Каледа, Колодий, Calenda, Калёнда, Кадм. А этимология имени различна. Ученые всегда много споили на этот счет:

-

от слова «колед» (вокруг идущий),

-

или «коледа» (круговые яства),

-

возможно, от слова «коло» (колесо),

-

также зажженный пень — «колода»,

-

от латинского «calendae» в значении «первый день месяца».

Когда отмечают Коляду

Так как праздник тесно связан с плавающим астрономическим явлением, то он не имеет четкой даты. Скорее некую формулу, по которой его вычисляют. Но все это относительно. Давайте разберемся с датами.

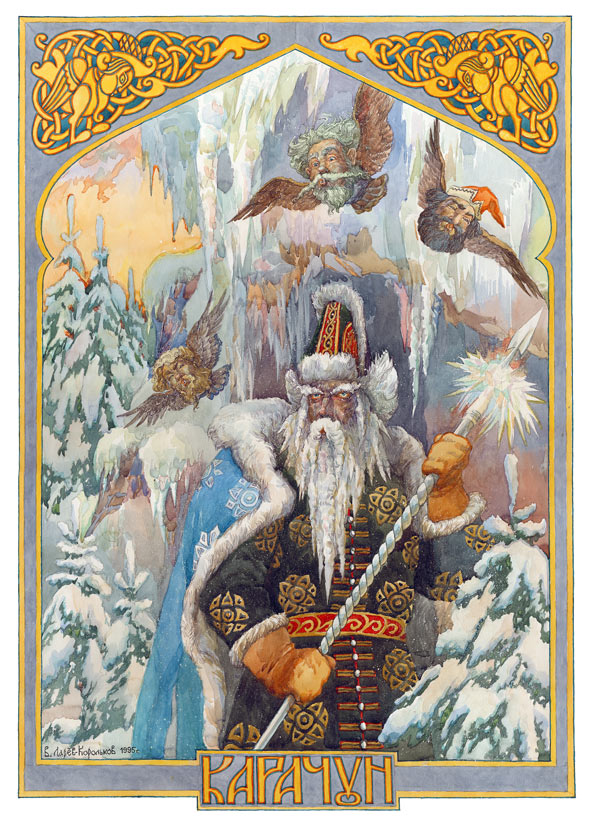

Начнем с солнцестояния и преддверия Коляды — Карачуна. Эти два дня тесно связаны друг с другом. Один — логическое продолжение другого (и я настоятельно советую прочесть статью про День Карачуна). По сути своей, Карачун — начало Коляды, и плюс ко всему — зимнее солнцестояние, от него отсчет и идет.

Смотрим дату солнцестояния (в 2019 году — это 22-е декабря). От него отсчитываем несколько дней:

-

до полнолуния (если оно рядом, через пару тройку дней, то Коляда придется именно на этот день и будет называться «Сильной Колядой»;

-

до любого удобного дня (тут важно помнить, что Коляда имеет свою праздничную неделю, до и после самого события, и вот по этой святой неделе, его можно аккуратно сдвигать, на удобное время (без фанатизма, конечно).

Но это в идеале, я даже не уверена, что сейчас пользуются этой формулой. В наши дни праздник вычисляют проще — три дня после Карачуна. То есть (для 2019 года) 22+3=25.

Интересное по теме: Кельтские праздники Колеса года: дни силы у людей древности и последователей викки.

Ко всему прочему, есть даже четкая дата: в ночь с 24 на 25 декабря. По сути, это Христианское Рождество. Скорее всего, из-за такого совпадения дат, часть обычаев и обрядов сохранилась и по сей день — один праздник «накрыл другой» и «законсервировал его», правда, частично.

В любом случае, важно одно: даты с 21-е по 25-е декабря — овеяны магической силой. Это даты разрыва Колеса Года, это время, когда формируется новая Явь, новый мир, если хотите. По сему, и отношение к ним особое.

Как празднуют Коляду: традиции и обряды

Как уже выше упоминалось, Коляда — это праздник имеющий свои святые недели — Святки. Примечательно то, что сам праздник не являлся святочным, в отличии от дня до него и дней после.

Кстати, о Святках. Помимо Зимних, есть еще и Летние. Так называемая Русальная неделя. Подробнее тут.

Главным атрибутом празднования Коляды являлся огонь и его зажжение. Похожие обряды мы можем увидеть у многих народов (у тех же германцев, например). Это символизирует возрождение солнца и то, начало нового солнечного цикла.

Также, неотъемлемая часть славянского праздника Коляды — обряд колядования. Я не буду ничего о нем писать в этой статье, дабы не перегружать ее. Но вы можете прочитать о колядовании в соответствующей статье блога.

Обряды на Коляду

Но, помимо колядования было еще несколько традиционных славянских обрядов.

- Обход дворов с «солнышком»;

- Пение обрядовых песен «колядок»;

- «Кормление мороза» (забавный обычай, который по сути своей является откупом). В ходе этого обычая старший в семье выглядывал в окно, звал Мороз и предлагал ему какую-нибудь вкусняшку (чаще всего ложку киселя или кутьи). А потом перечислял злаки, которые в новом году мороз не должен был «побить»;

- Гоняли «балду» — толстый обрубок бревна. Его поджигали и против движения солнца гоняли вокруг деревни. Если удавалось прокатить балду вокруг деревни и вернуть обратно в костер так, чтобы огонь не погас, то деревню в новом году ждало благополучие. Иногда, чтобы бревно точно не погасло, его умасливали или «кормили маслом»: в первом случае просто поливали маслом, а во втором, в бревне выдалбливали отверстие, в которое забивали паклю, пропитанную воском и маслом.

- Настоянной на углях ночного костра водой поили детей, домашнюю живность и всячески употребляли в быту.

- Считалось, что на второй день праздника нельзя пировать дома. Поэтому все ходили друг к другу в гости.

- Устраивали прыжки через костер — «Огненные чистилища». Прыгали как по одному, так и парами. Примечателен обычай так называемого «Огненного заклята» — клятвы на огне. Для закрепления этой клятвы нужно было взяться за руки, и перепрыгнуть костер не разжимая рук.

- Еще один интересный обычай на Коляду — преломление хлеба. «С кем хлеб преломил, — то тебе и брат».

В общем и целом, Коляда веселый, коллективный праздник. Да, славянские обычаи и традиции почти канули в Лету, но Коляда все еще остался с нами.

На этой ноте я попрощаюсь с вами, друзья. Еще увидимся =)

Славянский Праздник Коляда — это древний языческий праздник, на который наши предки отмечали рождение нового Солнца, а предшествует Коляде событие — Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния и начинается он за 3 дня до возрождения Коляды. Самый короткий день и самая длинная ночь в году, после которой начинает прибывать день. Это один из основных четырёх праздников древних славян, приуроченных к положениям Солнца (Коляда, Масленица, Купала, Радогощь).

В 2022 году Карачун приходится на 21, 22, 23 декабря

Давайте попробуем по порядку непредвзято разобраться, что же такое Карачун, Коляда и Рождество у славян.

Карачун — как правильно встретить преддверие Коляды?

Карачун (Корочун) — зимнее солнцестояние, солнцеворот (коловорот), один из важнейших периодов года, когда грань между Явью и Навью очень тонка. Дата зимнего солнцестояния приходится в период с 19 по 25 декабря. В эти дни высота подъёма солнца на небосклоне является самой низкой. После Карачуна Солнце начинает свой северный путь роста. В это время Земля находится в наименьшем удалении от Солнца.

Жизнь на Земле во многом зависит от Солнца, поэтому приближение Земли к Солнцу и отдаление — это важнейшие астрономические события.

Момент солнцестояния — это критический момент перехода. Около трёх дней до и после солнцестояния Земля принимает огромный поток творческой энергии, это магическое, сакральное время перехода. Как и любое переходное время, оно предназначено для духовных практик. Считается, что это время — не для материальных дел. Это даты, в которых заложен глубинный смысл – познание себя и Бога, очищение Души и переход на новый этап её развития. Особенностей таких дней заключается в том, что у вас приоткрывается возможность для того, чтобы Править (Ладовать, т.е. приводить к Любви, Ладу, Порядку) ваши дух, душу и тело.

Зимнее солнцестояние — это наступление астрономического нового года. Это праздник возрождения, рождения нового солнца.

С этого момента начинается новый цикл времени. Момент солнцеворота, конец долгих ночей — это мистерия рождения нового, обновления, возрождения, переход от старой жизни к новой. Это день закладки надежд, прочного фундамента светлого будущего. Это одновременно и смерть и воскресение, мистерия перерождения старости в молодость.

В это энергетически особенное, заряженное время можно сжечь свои грехи, изменить судьбу, переродиться, как заново рождается обновлённое Солнце.

За пару недель перед солнцеворотом благоприятно избавляться от всего отжившего, мешающего, лишнего: очистить дом, очистить своё физическое тело (ПОСТ и русская баня), очистить свои обереги и очистить своё сознание от негативных моментов. Хорошо бы отпустить обиды, оставить ссоры, разрешить конфликты, благоприятно делать пожертвования, отдавать долги. В новую жизнь лучше вступать налегке. С благодарностью Богам, с чистыми мыслями, чистыми намерениями и пожеланиями счастья.

Женщины в этот день пекли хлеб – каравай в форме Солнца. Испекая каравай вы, тем самым, притягиваете энергию Солнца в свой дом, а аромат хлеба отгоняет всякую нечистую силу и наполняет дом благостной энергией. Особенно это актуально, как вы уже понимаете, перед рождением Бога Коляды.

Ночь перед этим днём — самая длинная в году. Это тёмное, женское, магическое время. Эта ночь открывает двери в новую жизнь. Хорошо подвести итоги прошедшего года, поблагодарить Богов за всё, что Они дают. Важно освободиться от забот, тревог, зажечь свечи, благовония и в гармоничном состоянии войти в новую жизнь.

В это время вместе с солнцем всё живое начинает свой путь роста, восхождения. Очень важно быть Богоцентричным, отстраниться от суеты, обратиться внутрь себя.

Молитва, медитация в это время будут иметь огромную силу, а также — ваши благие намерения, цели на будущее. Ритмы Вселенной в это время очень этому способствуют. Сила возрождающегося Солнца, мощная энергия созидания наполнит их.

Благоприятно встретить восход Солнца, выразить ему своё почтение, поздравить с рождением, поблагодарить за его дары. Важно почувствовать этот переходный сакральный период, поворот от тьмы к свету, от незнания к знанию, от смерти к бессмертию. Если сделать это осознанно (отбросить негативное, отжившее и создать намерение приобрести светлое) тогда впереди — действительно — светлый путь возрождения, роста.

Славянский Праздник Коляда

Славянский Праздник Коляда — это праздник победы сил света над тёмными силами. С Этого момент день начинает прибывать, как говорят в народе «на воробьиный скок» или «на заячью лапку».

Его неотъемлемыми чертами являются обряды перевоплощения-ряжения в гостей из иного мира. Перевоплощаются в животных, надевая на себя их шкуры, рога, уши и хвосты. Мастерят особые личины-маски, закрывающие лицо, чтоб народ не узнавал. А ещё обряжались в людей, противоположных по возрасту и полу, надевая на себя свойственные им предметы одежды и облика. Например, малые детки рядились в старичков.

В зависимости от пола и возраста народ объединяется в небольшие сообщества — ватаги колядовщиков. Были ватаги детей, девушек, парней, мужчин, женщин. Изредка они объединялись в одну большую. Основательно подготовившись, колядовщики собирались у домов. Ватаги не заходили в дом, оставаясь у порога, а прежде чем начать действо, спрашивали разрешение у хозяев: «Хозяева, можно ли Коляду покликать?». Получив согласие, пели величальную песню хозяевам дома — песню, обобщённо описывающую, а иногда и явно преувеличивающую достаток и благополучие домочадцев. Затем распевали колядки — обрядовые песенки, играли на музыкальных инструментах, плясали, разыгрывали сценки. Обычно во главе колядующих были «козовод» и «коза» со свитой («лиса», «бык», «медведь» и другие «звери»). Колядовщиков следовало благодарить ценными и вкусными дарами, в том числе и куском круглого праздничного каравая, символизирующего солнце.

По сути, колядки — это заговоры-пожелания на благополучие нового года. В зависимости от того, насколько хорошо хозяева отблагодарили гостей, колядки могли быть как добрыми, так и злыми, даже угрожающими!

Если хозяева были щедры и рады колядовщикам, то, осыпая хозяев зерном, распевали вот такую колядку, наполненную тёплыми пожеланиями и суля благополучие:

Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Сею, сею, посеваю, ячмень жито посываю,

Чтобы в поле уродилось, чтобы в хлеву удвоилось,

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота,

Овец с овсом, жеребца с хвостом!

Но если хозяева были скупы и негостеприимны к ватаге, то слышали в свою сторону вот такую колядку, с угрозами, чтоб неповадно было жадничать:

Кто не даст пирога — мы корову за рога!

Кто не даст нам яиц — мы тому разгоним птиц!

Не дадите хлеба — стащим с печки деда!

Не дадите лапку — стащим с печки бабку!

Колядки чередовались присказками и прибаутками:

Поможем зимушке-зиме теплом окутать землю!

— А чем помочь?

— Весельем!

— Смехом!

— Шуткой!

— Пословицей!

— Прибауткой!

Или

Солнце на лето, зима на мороз.

Кого захотим, рассмешим до слёз!

Медведь в берлоге на другой бок поворачивается.

Для ватаги нашей карман выворачивается.

Собрав даров, колядовщики отправлялись пировать.

Суть праздника Коляды

Основное предназначение Коляды – это проведение обрядов, посвящённых возрождению молодого Солнца. Главными традициями, которые сохранились в той или иной степени и в наше время, являются:

— облачение в разнообразные наряды, в частности сделанные из шкур и рогов животных, использование масок;

— колядование, исполнение колядных песен;

— благодарение колядовщиков и одаривание их сладостями, продуктами, монетами и прочими вещами;

— игры молодых людей;

— гадания незамужних девушек.

Просмотры: 23 394

Название славянского праздника Коляды совпадает с именем Бога Молодого Зимнего Солнца, по поверьям, родившегося в самую длинную ночь года. Коляда — праздник солнечного перелома, один из дней, после которых количество солнечного света начинает прирастать либо убывать. Другие славянские праздники солнечного перелома приходятся на весеннее и осеннее равноденствие, летнее солнцестояние.

Дата праздника Коляды

Дата славянского праздника Коляды совпадает с зимним солнцестоянием. Точное астрономическое время солнцестояния непостоянно, изменяется от года к году. Как правило, Коляда у славян приходится на 21 или 22 декабря. Точную дату и время астрономического солнцестояние в современное время узнать не трудно, если вы хотите отметить праздник Коляды именно в миг перелома.

Встарь славянская Коляда часто праздновалась 25 декабря. В ночь солнечного излома Коляду встречали только Волхвы, проводили славянские обряды, посвященные празднику. Миряне же праздновали с 25 декабря, когда уже чувствуется прибавление солнечного дня «на воробьиный скок». Празднование Коляды у славян считалось делом опасным: злые духи, старающиеся помешать рождению Молодого Солнца ещё не покинули мир Яви.

Праздник Коляды и Рождество, в чем различия

Многие традиции Коляды и обряды праздника сместились со временем на другие даты и стали частью празднования Рождества. Так традиционные песни-Колядки сейчас более известны как рождественский обычай. Однако название этих песен говорит о том, что они появились до прихода христианского праздника и посвящены Богу Коляде. Не стоит путать и дату праздника. Со сменой календаря Рождество сместилось на 7 января. Однако, славянский праздник Коляды всегда совпадает с зимним солнцестоянием. Коляда по традиции отмечается либо в ночь солнцестояния, либо в ночь на 25 декабря.

Ночь накануне праздника Коляды

Ночь накануне праздника Коляды считается одной из самых страшных в году. Подобно тому, как пред Купальской ночью просыпается Скипер-Зверь и злые духи проникают в мир Яви, навьи появляются и перед празднованием Коляды. Славянские мифы рассказывают, что навьи пытались помешать рождению Коляды, Бога Молодого Солнца. Потому каждую зиму в самую длинную ночь года злые духи появляются на земле. Славянская Коляда символически связана и со смертью солнца, которое умирает в ночь зимнего солнцестояния, чтобы вновь родиться утром. Потому многие представления ряженых на Коляду содержат мотив смерти и возрождения.

Читайте книги сказок о славянских Богах!

Защитный обряд солнечного излома, на Коляду

Традиции встречи праздника Коляды

Коляда у древних славян начиналась вовсе не с шумных гуляний. Перед столь значимым праздником славяне старались закончить важные дела, раздать долги, решить споры. Важно было, чтобы в Ночь Чернобога, ночь накануне Коляды, человек был чист помыслами, потому что в эту ночь на землю приходят духи Предков и строго спрашивают каждого, шёл ли он путем Прави.

В сам праздник Коляды рано утром мужчины отправлялись в лес искать сухое дерево — Бадняк. Дерево приносили в деревню, украшали лентами, наузами. Вместе с Бадняком провожают прошлое, всё, что отжило. Сухое дерево сжигают вечером в присутствии всех жителей деревни. Часто обряд сжигания Бодняка требует сначала отдать почести дереву: перед сжиганием его кормят и поят.

В день Коляды, подобно празднику Купало, зажигают огненное колесо. Отличие в том, что на праздник Коляды, зимнее солнцестояние, славяне не скатывают колесо с горы в реку, а, напротив, поднимают его на высоком шесте, показывая, что солнце начинает прибывать, каждый день поднимается всё выше.

Колядки и ряженые на праздник Коляды

Наиболее известный обряд встречи Зимнего Солнца — хождение по дворам с праздничными песнями-колядками. Колядки начинались с самого утра. Утром по дворам ходили дети, позже выходили молодые парни и девушки, уже поздним вечером гуляли и мужики с жонками.

«Мы ходили, мы искали

Коляду святого

На земле, на небеси, по Славени, по Руси

По полям да по лесам, по долам да по горам

А нашли его в светлом Ирии! Гой, Колядо!»

Колядки призваны принести щедрому хозяину дома счастье, достаток, удачу в наступающем году. В хвалебных песнях с почтением упоминали хозяина, хозяйку, их детей, отмечали, как ладно они ведут дела, желали здоровья, достатка, прибавления в семье. Каждый хозяин старался щедро одарить колядовщиков. Скупому хозяину могли исполнить шутливые песни с угрозой «свети корову со двора» или даже пожелать худого года. Боялись и что на праздник Коляды ряженые с песнями-колядками вовсе обойдут двор стороной, это считалось худым знаком.

«Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота

Овец с овсом, жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога, тому куричья нога

Пест да лопата, корова горбата».

Ряженые на праздник Коляды не только обходят дворы с песнями. Артели ряженых, как их иначе звали рядих, нарядих, окрутников, собирались, заранее готовили костюмы и показывали традиционные сценки. Традиционные выступления ряженых часто содержали мотив смерти и возрождения. Например, водили козу или медведя, которые неожиданно падали, как бы умирали, после чего поднимались и продолжали веселый танец.

Что же означает слово «Коляда»? Коляда от уменьшительно-ласкательного «коло», т.е. дитя солнца. И праздник символизирует ничто иное, как рождение нового солнца. Это новорожденное солнце и является символов нового года. Солнце рождается и начинается новый год, рождение новой жизни.

Коляда празднуется в зимние святки с 25 декабря (поворот солнца на весну) по 5 — 6 января. К слову, католическая церковь отмечают рождество 25 декабря. Так вот, 25 декабря начинался поворот солнца на весну.

Коляду наши предки представляли прекрасным младенцем, которого захватила в плен злая ведьма Зима. Согласно поверьям, она превращает его в волчонка (ср. синонимы «волка» — «лютый» с праславянским названием самого сурового месяца зимы: февраль — лютый). Люди верили, что только тогда, когда будет снята с него волчья (иногда и других животных) шкура и сожжена на огне (весеннее тепло), Коляда явится во всем блеске своей красоты.

Как проходит праздник Коляда

К счастью, заменить родной языческий праздник Коляда на христианский вариант полностью не удалось, и в настоящее время они сочетаются вместе. Например, у восточных славян сохранилось колядование как комплекс святочных обрядов. Практически все эти обряды пришли к нам из глубокой древности, когда колядовщики выступали в роли духов предков, проведывающих своих потомков и приносящих залог урожайного года, достатка, благополучия. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись переодевания (ряженье с использованием шкур, масок и рогов) Ряженые ходили по дворам, пели колядки — песни, прославляющие Коляду, дающую всем блага. При колядовании они обходили дворы, пели колядки, овсеньки, щедровки, виноградья с пожеланиями здоровья и благополучия хозяевам, позднее также рождественские колядки, прославляющие Христа. На Рождество ходили с детьми, носили с собой вертеп, показывая представления на евангельские сюжеты.

Обход дворов с «солнышком», пение аграрных колядок, «кормление Мороза» — все это было неотъемлемой частью празднества. Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики), поминают Тура. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно нужно попробовать узвар и кутью.

Обряд колядования состоял в своеобразном обмене дарами, дар на дар. Колядующие «дарили» крестьянскому дому благополучие на весь год, а хозяева отдаривали их козульками, а также пирогами, ватрушками, пивом, деньгами. Стоит сказать, что во многих местностях России главным даром считались именно хлебные изделия. Накануне Рождества козульки выпекали специально для, раздачи колядующим. Колядные песни всегда были разнообразны. И это разнообразие зависело от того, в какой области, даже в каком районе проходили колядования.

Праздник заканчивается игрищами. Обязательно нужно вкатить горящее колесо в гору со словами: «В гору катись, с весной воротись!».

Если статья Вам понравилась, оставьте комментарий, воспользуйтесь кнопками социальных сетей и поделитесь информацией со своими друзьями! Заранее Благодарны!

Большинство праздников древних славян являли собой магические ритуалы (обряды), осуществлявшие собой единство человека и природы.

Ключевыми для древних славян были праздники, с которыми были связаны времена года (весна, лето, осень и зима), то есть переход от одного времени года к другому. В такие дни люди закладывали дела или своего рода программу на весь последующий астрономический год. Кроме этого, эти дни служили точкой опоры для начала сбора или посева урожая, начиналась стройка важных построек.

Древние славянские праздники были языческими, после того как на эти земли распространилось христианство, многие из этих ритуалов были немного преобразованы в христианские праздники.

Древние племена славян жили по солнечному календарю, вследствие чего все ритуалы славян были связаны и были ориентированы на активность Солнца.

Языческие праздники

Основными языческими славянскими праздниками были:

– Коляда или рождение Солнца, справлялся в день зимнего солнцестояния;

– Святки – справлялись после 21 декабря;

– Масленица служила символом провода зимнего времени;

– Велик день – день весеннего равноденствия и начало весны;

– Русальная неделя – проводы весны, проводились перед 21 июня;

– День Ивана Купала – летнее солнцестояние;

– Бабье лето – проводы лета;

– Праздник урожая – осеннее равноденствие;

А теперь необходимо каждый из праздников древних славян рассмотреть более подробно.

Особое место играл праздник Коляда.

Коляда

21 декабря издавна и по сей день считается днем начала астрономической зимы. После 21 декабря рождался бог Коляда и в его день организовывали праздник, сопровождаемый ритуалами. Народ пел песни, прославлял божества. Древние славяне радовались, что начиная с 21 декабря, Солнце будет светить все дольше и дольше, за что его и благодарили. Когда христианство стало государственной религией, в данный день стали справлять Рождество. В языческих кругах древних славян данный день стал осуществлять рождение богов.

21 декабря древние славяне избавлялись от всего старого, от всех пережитков и загадывали желания на новый год. Три дня до зимнего солнцестояния и три дня после считались особо энергетическими, поэтому в данный день желания играли особую силу, считалось, что они могут исполниться с большей вероятностью.

Другие языческие праздники

Святки

Святки справлялись сразу после дня зимнего солнцестояния, в общей сложности они длились на протяжении двух недель. Во время Святок было принято гадать.

Коляда и Святки были зимними праздниками славян.

Масленица

Данный праздник считался проводом зимы, и проводиться с 12 по 20марта (неделя перед Велик днем). На протяжении недели люди готовят блины с медом и другими сладостями.

В языческой мифологии масленица – персонаж, символизирующий смерть, а также холодную зиму. Неделя Масленицы последняя, когда властью над миром еще обладает зима. Силы тьмы веселятся в последний раз.

Встречали день пениями на возвышенностях, горках. Славяне делали чучело из соломы, представлявшее собой персонажа Масленицу, затем чучело Масленицы наряжали в женскую одежду. Рядом с этим чучелом славяне пекли блины и веселились, съезжали с этих возвышенностей.

На протяжении недели люди посещали гостей и проводили вечера за столом. Для развлечений также устраивали кулачные боги, различные постановочные представления, катались на льду, бросались снежками, ходили и веселились на ярмарках. В последние дни с помощью глиняных свистулек люди зазывали весну. Эти звуки были чем-то вроде пения птиц, прилетавшие с наступлением тепла, то есть с ранней весной.

Дети делали небольшие чучела из соломы, хотя скорее это были куклы, их в последние дни бросали в костер. Большое чучело Масленицы сжигали в последний день.

Велик день

Праздновался 21 марта, именно в данное время день равен ночи – весеннее равноденствие. 21 марта было принято водить хороводы, различные игры, славить языческих богов, в данный день с горы или любой высокой точки ландшафта запускали колесо охваченное пламенем. Оно считалось символом Солнца, а языки пламени осуществляли языки света.

Птицы в 21 марта имели особое значение, так как считалось, что в птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков птиц кормили крупами и крошками хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с душами своих предков.

Особенную роль праздник играл для тех, кто решил обручиться. 21 марта в древние времена считался самым популярным для того, чтобы сыграть свадьбу. Кроме того, даже сейчас данный день является наиболее популярным для связывания друг друга узами брака. К этому поводу есть одна русская старинная пословица, гласившая следующее: «Тот, кто пожениться на Велик день, не разведется вовек».

Также праздник назывался Красной горкой. Скорее всего, данное название было связано с тем, что древние славяне справляли обряды исключительно на различных возвышенностях: горках, пригорках, холмах.

21 марта никто не работал, люди отдыхали на протяжении всего дня, работа считалась грехом. Весь день нужно было провести на открытом воздухе с веселой компанией.

Русальная неделя

Считается, что период с 14 по 20 июня был временем для разгула сил тьмы, что означало гадания. Гадали в основном на будущее и на суженногосуженную. Кроме гаданий древние славяне загадывали желания и молили силы природы дать щедрые дары. Особенной эта неделя была именно для девушек, ведь именно она была наиболее благоприятной для гадания о своем замужестве.

В эту неделю было категорически запрещено купаться в озерах и реках. Всему причиной, что данные дни посвящались морским божествам: русалкам и другим мелким божкам.

Праздновали Русальную неделю весело, в основном на берегу рек, озер, а также в лесных рощах.

Купало

21 июня считается началом астрономического лета, кроме всего данный день является длиннейшим в году, а ночь самая кротчайшая. После Купало день скорачивается в пользу ночи.

Праздновали день летнего солнцестояния довольно пышно, множеством языческим обрядов. Разводили большой костер, через который прыгали всю ночь, вокруг костра водили хороводы.

Перепрыгнув через костер, люди очищались, и кроме того такой обряд служил оберегом от злых сил.

21июня уже разрешалось искупаться – такое купание имело ритуальный характер. Для незамужних девушек Купала был особенным днем, так как именно сейчас можно было найти себе суженного. Девушки из цветов плели венки и пускали их по течению реки. Парень, поймавший венок, должен стать мужем для девушки, запустившей венок.

Купание в реках и озерах разрешались. Считалось, что купальская ночь была волшебной, в это время грань между реальным миром и потусторонним была наиболее тонкой. Люди верили, что в эту ночь животные разговаривали с другими животными, как и растения с растениями. Верили, даже, что деревья в эту ночь могут ходить.

Колдуны на Купало готовят особые снадобья, в основном это были приворотные зелья. Травы в Купало были особенно сильными.

Бабино лето

Данный праздник длиться с 14 по 20 сентября. В данное время древние славяне собирали урожай и подсчитывали его, а также делали запасы уже на последующий год.

Праздник урожая

21 сентября было осеннее равноденствие. Древние славяне справляли в данный день ритуалы, разводили большие костры, водили вокруг них так называемые осенние хороводы. Люди встречали осень и провожали теплое лето. Коротали этот день очень весело, готовили вкусные блюда. В основном были большие пироги, они означали хороший урожай в следующем году.

Люди желали друг другу всего хорошего и надеялись, что все желаемое сбудется в новом году. Кроме этого в своих избах славяне обновляли огонь: старый полностью тушили, выгребали пепел и разводили новый.

Другие праздники восточных славян

Выше были описаны солнечные праздники, но кроме них восточные славяне праздновали и другие знаменательные дни. Они были посвящены языческим богам. В эти дни проводились языческие ритуалы и обряды.

Обряды и ритуалы проводили для таких богов: Велес, Ярило, Перун и других.

Такие праздники восточные славяне всегда праздновали на открытом воздухе. В основном славяне собиралась в лесах, на лужайках. Особыми местами для проведения подобных праздников считались возвышенности – холм, небольшие горки, пригорки.

Ритуалы служили для славян своего рода средством для разговора, общения, связи с умершими родственниками, предками и с духами природы.