Великая французская революция открыла новую эру в истории человечества. Казалось, настал триумф свободы, равенства и братства. Однако решительный разрыв с многовековым монархическим укладом дался нелегко. С 1789 по 1794 г. вся жизнь народа — особенно в столице, где решались судьбы страны, — протекала на улицах. Полные надежд на будущее идейные вожди этого грандиозного переворота стремились превратить его в нескончаемый всенародный праздник — карнавал, растянувшийся на пять лет.

Замечательным воплощением этого великого революционного замысла стали многочисленные «деревья Свободы». У крестьян издавна существовала традиция сажать по разным поводам (свадьба, сбор урожая) «майские деревья» — для этой цели годилось любое дерево и даже врытый в землю столб, — веря, что они приносят плодородие, радость и успех. В дни революции дерево стало символом уничтожения феодальной системы, эмблемой Свободы. Какой же праздник без него! Каждый город сажал свое дерево, украшая его трехцветными лентами, кокардами, флагами, красными колпаками и листовками с текстом Декларации прав человека и гражданина. Под его ветвями праздновали освобождение, водили хороводы. Посадка священного в глазах народа «дерева Свободы» превращалась в торжество, часто завершавшееся песнями и фарандолой.

Вообще песни, которыми, как правило, сопровождаются все народные танцы, занимали особое место в жизни этой революционной эпохи. За пять лет их было сложено более двух тысяч. В стране, где каждый второй был неграмотным, они служили мощным средством полемики. Воздух улиц буквально звенел от патриотических, политических и сатирических куплетов; порой разгоралась настоящая песенная война: революционные песни «сражались» против роялистских. Уличного певца, где бы он ни появлялся, тут же окружала толпа, подхватывавшая песню, тем более что мелодия чаще всего была старая, всем известная, менялись только слова.

«Станцуем Карманьолу! Да здравствует гром пушек!»

Люди пели повсюду и по любому поводу: на площадях, в залах заседаний и народных собраний, в тюрьмах, театрах и даже… на трибуне Учредительного собрания. Однажды, когда какой-то гражданин запел, стоя перед судом, Дантон, не выдержав этого «песенного помешательства», взорвался: «В моем характере тоже хватает галльской веселости, — воскликнул он, — но я требую, чтобы впредь здесь звучали только прозаические доводы». Пели обо всем: о политике, меняющихся настроениях, декретах Учредительного собрания. Все перипетии борьбы внутри страны и за ее пределами находили отражение в песнях тех лет.

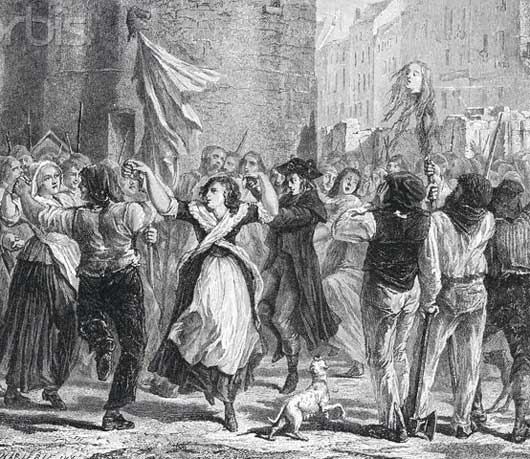

Без этого непременного атрибута любого собрания и праздника не обходилось ни одно народное восстание. Случалось, что особенно важные революционные выступления заканчивались спонтанным торжеством, как это было 5—6 октября 1789 г., когда демонстрация около семи тысяч решительно настроенных парижан, главным образом женщин, завершилась «захватом» королевского дворца в Версале.

Поход женщин на Версаль

Людовика XVI сопровождало в Париж настоящее праздничное шествие — смеющееся, бурлящее, танцующее. За его каретой бежали тысячи горожан. «Везут!» — кричали они уличным зевакам. Взобравшиеся на пушки женщины в шапках подоспевших на выручку гренадеров Национальной гвардии почетным эскортом проплывали мимо толпы. За ними следовало несколько возов с зерном, мукой и бочками вина. Это был день всеобщего ликования и братания, символом которого стали тополиные ветки; их втыкали в ружейные стволы, несли в руках. Веселье не омрачали даже торчавшие повсюду отрубленные головы солдат королевской охраны, насаженные на острия пик в назидание тем, кто осмелится противиться воле народа.

Это были не только военные трофеи, но и предупреждение. Луи Себастьен Мерсье в своем сочинении «Картины Парижа» пишет: «Парижане находят в этом водовороте событий повод для веселья». В самом деле, протесты народа, решившего, по словам Мерсье, в один прекрасный день сбросить вековое ярмо, зачастую облекались в форму самых невероятных шуток и выходок. Представим себе на миг странный королевский кортеж, протискивающийся сквозь запрудившую улицы огромную толпу, лица горожан, застывшие в изумлении перед этим «устрашающим весельем масс», превративших в пленника своего монарха — последнего Богом данного государя.

Подобные народные шествия удивительно похожи на карнавал. Люди выражают свою радость в неистовых танцах и движениях, в революционном экстазе они выставляют на посмешище все, что считалось священным в — увы! — отжившем обществе. И пусть вокруг войны, смерть и кровь — смешаем в пляске радость и ярость. Будем плясать, чтобы не думать о своем прошлом.

Во время восстания 10 августа 1792 г., с которого собственно и началась Республика, парижане разграбили дворец Тюильри, перебили швейцарцев из королевской охраны, открывших огонь по толпе, и тут же, насадив их головы на пики, пустились в пляс, празднуя победу над монархией. Дух этой «второй революции» как нельзя лучше передает знаменитая «Карманьола», которую поют и сегодня. Ее припев: «Станцуем Карманьолу! Да здравствует гром пушек!» — дает полное представление об этом времени, радостном и жестоком. На месте казни Людовика XVI, прозванного Людовиком последним, 21 января 1793 г. народ лихо отплясывал фарандолу.

Эти народные праздники, которые имели огромное воздействие на современников, были, несомненно, одним из способов борьбы с религией. В 1790 г. «Гражданское устройство духовенства» разделило верующих на тех, кто его принял, и тех, кто после протеста папы римского отказался его признать. Постепенно значительная часть духовенства перешла на сторону контрреволюции; так в глазах народа церковь стала врагом свободы.

Прежних святых сменили новые — так называемые мученики свободы, отдавшие жизнь за революцию. Среди них депутат Учредительного собрания Лепелетье де Сен-Фаржо, журналист Марат (издатель популярной газеты «Друг народа») и представитель муниципалитета Шарлье. Все трое погибли в 1793 г. от руки оппозиционеров и были особо почитаемы народом: их бюсты украшали перекрестки и площади, залы собраний и театры, к ним приносили цветы — «гражданские венки», — в их честь устраивались процессии, сочинялись гимны. Именами этих героев Республики нарекались новорожденные.

10 ноября 1793 г. в Соборе Парижской Богоматери состоялся грандиозный праздник Свободы. Роль богини разума исполняла одна из оперных примадонн. Под пение гимнов, в сопровождении кортежа из украшенных цветами колесниц, санкюлотов, детей, членов народных обществ и разных учреждений она приблизилась к подножию сооруженной на площади горы и «освободила» от цепей чернокожего раба. Атрибуты королевской власти и религиозные символы полетели в костер, вокруг которого до зари танцевали и поднимали бокалы за всеобщее братство парижане. После этого праздника Собор переименовали в Храм Разума. Новый «культ» быстро распространялся в провинции; церкви повсюду закрывали.

На этом фоне в первой половине второго года Республики (осень 1793—весна 1794 г.) по стране прокатилась волна антирелигиозных выступлений. В Париже и в сельской местности то тут, то там устраивались шутовские карнавальные шествия. Их участники, вырядившись в священнические одежды, восседая на ослах, свиньях и козлах, увешанных крестами и библиями, с миртами на головах изображали епископов и папу, подвергая жестокому осмеянию церковь и все институты власти. Они разыгрывали пантомимы, пили из потиров, шумели, возили с собой на повозках кропильницы, исповедальни, дароносицы, статуи святых, кресты, гербы своих бывших господ, скульптурные изображения лилии (символ монархии), чучела чужеземных королей и папы римского…

Вся эта причудливая поклажа гибла, в конце концов, в веселом пламени костра. Вокруг него и вокруг «дерева Свободы» танцевали фарандолу и пили вино — «святую воду республиканцев».

Эти праздники разрушения и духовного перерождения не могли не беспокоить политических лидеров страны. Они пытались как-то упорядочить подобные проявления чувств, слишком напоминавшие вакханалии. Чтобы смягчить их откровенно атеистический характер, в 1794 г. был принят закон о введении праздника «Верховного существа» (Бога). Таким образом, провозглашался как бы универсальный культ природы, торжественно объявлялось, что «французский народ признает бессмертие души». Теперь в духе педагогических принципов Руссо и его идеи социальной общности организация праздников передавалась самому народу, который участвовал в них и как зритель, и как актер. (Кстати, этими вопросами до сих пор занимается комитет народного образования Национального собрания.)

Нужно было подчеркнуть разрыв со старым, основанным на неравенстве строем и воспеть новую социальную гармонию и республиканские «добродетели»: любовь к человеку, природе и отечеству, дружбу, справедливость, а также ненависть к монархам и тиранам. Так, праздники, посвященные наиболее памятным моментам революции (например, 14 июля и 10 августа), знаменовали собой разрыв с прошлым и отмечали крупнейшие вехи создания Республики. Что касается праздников, устраивавшихся в конце каждой декады месяца по республиканскому календарю и представлявших собой своего рода республиканские «литургии», прославляющие народы Древнего Рима и Древней Греции, духовным наследником которых был объявлен французский народ, то считалось, что они утверждают новый моральный кодекс: среди них были праздники, посвященные целомудрию, истине, супружеской любви, причем все они непременно сопровождались песнями и гражданскими клятвами примерно одинакового содержания.

Вот одна из них. Ее произносили, вытянув руку по направлению к бюсту Брута (убившего Цезаря, чтобы спасти Римскую республику): «Брут, клянемся следовать твоему примеру, клянемся сохранить Республику единой и неделимой. Долой королей, долой самозванцев! Свобода или смерть!»

Эти праздники включали элементы народных традиций («дерево Свободы», костры), а также символику санкюлотов (фригийский колпак, пика), которые наполнялись политическим и социальным содержанием с неизменным акцентом на единство страны.

Так, первая годовщина народного восстания 10 августа 1792 г., завершившегося свержением монархии, отмечалась в Париже под истинно республиканским лозунгом — «Единство и Неделимость». Стремясь максимально воссоздать атмосферу памятного дня, участники праздничного шествия маршировали с оружием в руках.

В течение нескольких часов процессия следовала по украшенным гирляндами дубовых листьев улицам столицы, время от времени делая остановки: первую — у фонтана Возрождения на том месте, где стояла Бастилия; затем у триумфальной арки, воздвигнутой в честь парижанок — участниц событий 5—6 октября 1789 г., изображенных увенчанными лавровыми венками в окружении пушек. Третья остановка — на площади Революции (ныне площадь Согласия). Здесь манифестанты выпустили в небо тысячи птиц и побросали символы монархии и феодального строя в пламя огромного костра, разожженного перед изображением Свободы во фригийском колпаке с пикой в руке. Следующая остановка — перед Домом инвалидов, где была установлена огромная скульптура с дубиной и фасцией, символизирующая французский народ, раздавивший гидру аристократии. И наконец, последняя, пятая остановка — на Марсовом поле, где перед алтарем отечеству 200 тыс. парижан произнесли клятву: «Свобода, Равенство, Братство или смерть!» Праздник завершился дружеским пикником и прославлением победы революционных армий над коалицией тиранов.

Автор: Лоранс Кудар.

P. S. Старинные летописи рассказывают: Впрочем, некоторые люди и в наше время отмечают годовщину великой французской революции, порой это даже повод для каких-нибудь подарков, таких как скажем, штоф в СПб – наборы для различных алкогольных напитков.

Схожі статті:

Праздники французской революции

Особое место в

истории Нетрадиционного театра занимают

праздники Французской революции.

Хорошо известно

{и об этом уже было сказано), что цель

любой революции — изменение в стране

общественного и политического

устройства. Причем, как известно из

мировой истории, революция не всегда

ставит перед собой прогрессивные задачи.

Но все же цель подавляющего большинства

революций — свергнуть существующий в

стране общественный строй, перестроить

мир, избавиться от власть предержащих,

построить новую жизнь, в которой

непременно сбудется мечта человечества

о свободе. И эта мечта получит реальные

очертания.

Так вот, не вдаваясь

в подробности, именно общественное

настроение, стремление к объединению,

страстное желание народа во всеуслышание

высказать свои мысли и мечты, вера в

победу были той атмосферой, которой

жила Франция в дни Великой французской

революции 1789—1794 годов.

Дух победы,

необычайное воодушевление народа,

бурный рост самосознания, мятежный дух,

охвативший Францию того времени,

неудержимый всплеск эмоций вызвали к

жизни выплеснувшиеся на улицы и

площади страны грандиозные массовые

зрелища.

Само собой

разумеется, что революционные

преобразования, когда народ переживает

свой звездный час, находят отражение

во всех областях искусства. Ибо оно,

искусство, если хотите, является

чутким барометром гражданской и

политической жизни общества, вплоть

до ее мельчайших колебаний. Тем более

это проявилось во Франции конца XVIII

века, когда искусству вообще придавалось

огромное значение. Вот почему у меня не

вызывает удивления, что именно Великая

Французская революция вызвала к жизни

грандиозные, необычайно яркие зрелища,

отразившие идеи и мятежный дух эпохи,

и дала выход творческой энергии народа.

Кстати, забегая вперед, скажу, что

грандиозные массовые представления

первых лет революции в России тоже были

рождены революционными преобразованиями

Октября 1917 года.

Массовые народные

праздники Великой Французской революции

стали одной из важнейших сторон

общественной жизни республики. Огромное

значение имели праздники в политической

жизни страны. Они стали ее частью. Это

великолепно понимали якобинцы. Вот

почему в годы их правления именно Конвент

— в то время высший законодательный и

исполнительный орган первой Французской

революции — уделял праздникам особое

внимание.

С приходом якобинцев

к власти вся ее полнота была сосредоточена

в руках Комитета общественного спасения

и Комитета общественной безопасности.

Именно в это время, в июне 1793 года.

Конвент47

подтвердил дополнительную статью

конституции Франции, внесенную еще ее

Учредительным собранием в 1791 году,

в которой говорилось об установлении

национального празднества, «дабы

сохранить в памяти народа деяния

французской революции». Тогда же Конвент

принял декрет об учреждении народных

декадных празднеств, которые должны

были посвящаться: Республике, Народу,

Человеческому роду, Природе и Разуму.

Часто персонажами этих действ становились

аллегорические фигуры разных гениев.

Например, Гений войны, Гений мира, Гений

торговли и т.д.

Вообще, следует

заметить, что аллегорические образы

были одним из главных выразительных

средств празднеств Французской

революции. Так, например, Целомудрие

изображалось с венком на голове и

солнцем на груди, Независимость — с

пальмовыми ветвями в волосах и с

венком роз в руках. Сила — с дубовым

венком на голове и тяжелой дубиной в

руке, Честность — со старинным

законом, Справедливость — с весами в

руках, Истина была нагая женщина с

классическим зеркалом, Победа — с

венками, пальмовыми ветвями и литаврами…

Вожди революции,

понимая силу воздействия праздника на

народные массы, уделяли им значительное

внимание. Так, в 1792 году в Конвенте с

пламенной речью выступил Дантон. Основная

мысль его речи заключалась в том, что

«колыбель свободы» должна стать

центром празднеств, что именно они

(празднества), будут поддерживать

священную любовь к свободе и поднимать

«национальную энергию».

Кульминацией в

решении организаций празднеств стало

выступление на заседании Конвента

Робеспьера с докладом «Об отношениях

религиозных и нравственных идей к

республиканским принципам и о национальных

празднествах». В докладе говорилось:

«Разумная система национальных праздников

была бы одновременно самой образной

связью братства и самым могущественным

средством возрождения». В результате

по предложению Робеспьера Конвентом

было установлено девять народных

празднеств.

О том, что на всем

протяжении Великой Французской революции

праздникам придавалось огромное

значение, свидетельствует еще и

закрепленное Конвентом правило:

содержание праздников и их проведение

должно иметь разрешение революционной

власти. Мало того, во времена власти

якобинцев первоначальные планы

сценариев праздников разрабатывались

Комитетами общественного спасения

и народного образования, а затем

обсуждались и утверждались Конвентом,

и без его утверждения сценарий не мог

быть осуществлен. Конвент даже объявил

конкурс на лучший проект перестройки

здания Оперы в здание для проведения

национальных празднеств. Он же выпускал

специальные сообщения об использовании

площадей, на которых следует устраивать

эти празднества.

По дошедшим до нас

источникам можно говорить о том, что

вожди Французской революции прилагали

немало сил и энергии, чтобы эти праздники

способствовали развитию у народа чувства

красоты. Приглашались самые знаменитые

художники для создания эскизов

костюмов, декораций, всевозможных эмблем

и их воплощения. Вырабатывались планы

проведения самих представлений.

Естественно, что один из самых известных

художников, член Конвента гражданин

Луи Давид4‘,

принимал самое активное участие в этой

работе. Известен доклад знаменитого

художника «О декрете празднований», в

котором были тщательно разработаны

проекты различных празднеств, приуроченных

к знаменательным датам.

Смысл и характер

празднеств требовал огромных масштабов.

Для Давида улицы и площади Парижа были

важным компонентом массовых народных

празднеств. Думаю, что он о своем

творчестве мог бы сказать, как позже,

через многие годы, сказал В. В. Маяковский:

«Плошали — наши палитры!»

Правда, помимо

Давида лучшие поэты, музыканты, художники

Франции тех лет объединялись для создания

масштабных революционных празднеств.

Так, музыку для многих из них писал

живший в то время знаменитый композитор

Эрнст Модест Гретри. Для каждого

общественно значимого события сочинялись

не только музыка, но и соответствующие

стихотворения, гимны и т.п.

Вообще же зрелищная

сторона праздников Французской революции

была чрезвычайно внушительной,

торжественной и, говоря попросту,

отменно красивой.

Главной составляющей

праздников Французской революции были

торжественные шествия с обязательным

кульминационным действием, ради которого

оно и проводилось. Причем в отличие от

средневековых шествий в их основе лежало

тщательно разработанное непрерывное

действие с остановками у памятных мест.

Создавались эти,

отличавшиеся необычайной выдумкой

праздники (а в них принимали участие:

революционный народ, одетые в парадные

мундиры батальоны национальной гвардии,

сводные оркестры, хоры певчих и в особо

торжественных случаях — все члены

Конвента), по всем дошедшим до нас

источникам, специалистами. Собственно,

по сути, это были весьма одаренные,

опытные режиссеры.

Поначалу центром

всех праздничных действ были развалины

Бастилии, над которыми, выражая дух

победы, висела надпись: «Здесь танцуют!»

Действительно, с 14 июля 1789 года здесь

танцевали. Да еще как!

По моему разумению,

танец, как правило, выражает радость

человека по какому-либо значимому для

него событию и всегда связан с особым

состоянием его души. Думаю, я не ошибусь,

если скажу, что танцующий народ — есть

выражение его радости по поводу

совершенного им, будь это революция или

победа над врагом или другое радостное

общественно-историческое событие,

связанное с дальнейшей судьбой всего

народа.

Вот почему здесь,

на площади, среди развалин ненавистной

крепости, с утра до ночи танцевал народ

под звуки ставшей потом известной всему

миру знаменитой песни-танца «Са ира!»,

в которой звучали полные оптимизма

и веры в правоту свершившегося слова:

«Устроится! Аристократов на фонарь!

Пусть подохнут аристократы!» Потом

особой популярностью стала пользоваться

родившаяся в J792

году «Карманьола», в припеве которой

звучали слова: «Танцуйте Карманьолу!

Да здравствует звон, да здравствует

звон! Танцуйте Карманьолу, да здравствует

пушки звон!».

Дух победы, дух

праздника, обстановка чрезвычайного

народного воодушевления требовали

действенного эмоционального выражения.

И таким выражением стали массовые пред

ста вления-действа — зрелища Первой

Французской революции. С 14 июля J

790 года торжественно отмечалась каждая

ее годовщина.

Этот праздник

интересен еще и потому, что помимо

существующих многочисленных описаний

того, как они проходили (например Жана

Тьерсо), до нас дошли разработки плана,

сценарий и режиссерские заметки одного

из таких зрелищ, подготовленного и

осуществленного Луи Давидом на Марсовом

поле в Париже.

Интересно сравнить,

как задуманное автором будущее действо

потом воплотилось в жизнь.

Вот что можно

прочесть в плане (замысле), а затем в

режиссерском экземпляре4‘*

финала этого праздника: «Отцы,

которым

вторят сыновья, поют первую строфу: они

клянутся не сложить оружия, пока не

истребят врагов Республики; весь народ

повторяет выражение этих великих

чувств, третья и последняя строфа поется

всем народом. Все приходит в движение,

все волнуются: мужчины, женщины,

девушки, дети — все оглашают воздух

своими голосами… Громовой артиллерийский

залп, символ народного мщения,

воспламеняет мужество наших республиканцев;

он возвещает им, что наступил день

славы: мужественная и воинственная

песнь, предтеча победы, отвечает на

гром пушек. Все французы сливаются

душой в братском объятии: «Да здравствует

Республика!»

Вот то же место о

песне, но в режиссерском экземпляре:

«…Старцы и юноши, стоящие на горе Марсова

поля, споют первую строфу на мотив

«Марсельезы» и поклянутся вместе сложить

оружие лишь после того, как будут

уничтожены враги Республики. Все

мужчины, находящиеся на «Поле объединения»

и на помосте (2400 человек), хором

повторяют припев. Матери семейств и

молодые девушки, стоящие на Горе, споют

вторую строфу Все женщины, находящиеся

на «Поле объединения», хором повторяют

припев. Третью часть и последнюю строфу

поют все стоящие на Горе. Весь народ

хором повторяет последний припев и

т.д.»

Вообще, по

разрозненным, дошедшим до нас описаниям

праздников «Дня Революции» в различные

годы, нетрудно себе представить, как

именно 14 июля проходило это действо,

скажем, во времена того же Конвента.

На рассвете 14 июля

вышедшие на улицы города парижане

видели, что вся столица буквально

утопает в цветах. Это ночью за 20 лье в

окружности из многих деревень специальные

отряды свезли в город розы и другие

цветы и украсили ими парижские улицы,

дома, дворцы, площади. Когда же зазвонили

колокола всех соборов и барабаны по

всем кварталам пробили сбор, двинувшийся

к месту сборов народ превратил улицы

Парижа в живые цветочные реки — это

каждый гражданин столицы, неся в руках

букеты цветов, шел к местам сбора.

В 8 часов утра

раздавался грохот орудий — сигнал к

началу праздника. Собравшиеся в 48 секциях

граждане выстраивались в 48 процессий

и одновременно двигались со всех площадей

и улиц Парижа к Тюильриискому саду, где

должен был состояться Пролог праздника.

Пришедший народ

встречали 27 комиссаров и 50 якобинцев,

которым Конвент поручил организацию

этого праздника.

Всем собравшимся

опять раздавались цветы и вместе с ними

текст «Марсельезы», которую, как

задумывали устроители, народ будет

исполнять в финале праздника.

Посреди сада по

эскизам Давида была сооружена огромная

статуя Мудрости, укрытая до времени

черным покрывалом. С двух сторон ог

статуи возвышались амфитеатры. Правый

занял оркестр, на левом разместился

украшенный венками и трехцветными

лентами, в белых платьях сводный женский

хор. Повсюду были развешаны надписи,

по мнению очевидца, «утешительные для

народа, грозные для деспотов».

В 12 часов пополудни

на балконе дворца появлялся весь

Конвент. Робеспьер произносил короткую

речь, после которой оркестр и сводный

хор исполнили кантату «Взятие Бастилии».

В кантате, впервые сочиненной не на

религиозный сюжет из Библии (автором

слов и музыки был Антонин Дезожье), велся

рассказ о взятии Бастилии.

Под звуки набата

Гражданин-корифей вдохновенной арией

призывал народ к борьбе, так как считал

его достойным свободы. После воинственной

фразы, пропетой солистами и подхваченной

всем народом, под звуки исполняемого

оркестром военного марша изображалось

«взятие Бастилии». Гремели пушки. Трубы

звали в атаку. Под неистовствующие звуки

оркестра наступал конец сражения.

Народ и корифей произносили последнюю

фразу, взятую из книги Юлифи: «Враги

наши обращены в бегство. Они не смогли

противостоять и будут заклеймены среди

народов Народы, хвалите бога». После

этого призыва все пели «Тэ Деум» (Тебя,

Боже, хвалим!)511.

Пел хор, гремел

оркестр. Затем Робеспьер, подойдя к

символическому монументу, поджигал

черное покрывало, и тогда перед

народом открывалась величественная

статуя Мудрости…

Когда же Проло!

заканчивался, народ направлялся к

Марсову полю, где должна была состояться

официальная часть праздника и где

задолго до прихода процессии собравшиеся

парижане в ожидании шествия, несмотря

на проливной дождь, танцевали, веселились,

пели национальные песни

Марсово поле было

основным местом действия праздника.

Собственно, здесь проходила самая

величественная часть праздника. На

поле, превращенном в гигантскую арену,

которое в режиссерском экземпляре

Давида названо «Поле объединения», в

его центре, на огромном квадратном

постаменте, окруженном со всех ею сторон

широкими ступенями, ведущими на открытую

площадку, был сооружен «Алтарь Отечества».

На боковых сторонах постамента,

украшенных античными барельефами,

выделялись слова: «Народ. Закон.

Отечество. Конституция». Здесь же, на

поле, в его глубине, были построены

огромный помост для представителей

власти — «Гора», декорированная голубыми

и белыми полотнищами, и специальные

подмостки для сводных военных оркестров

и хоров, а также установки для орудий

Под грохот барабанов

на Марсовом поле появлялось шествие

Впереди шел весь Конвент во главе с

Робеспьером. А перед ними — огромный

(715 человек) сводный духовой оркестр.

Придя на Марсово

поле, Конвент поднимался на вершину

«Горы», а на крутых ее склонах размещалось

несколько тысяч участников сводного

хора, которым разделялся на две колонны:

в одной — женщины, в другой — мужчины.

Таким образом весь Париж превращался

в огромный хор, который в финале вступал

в действие В это же время подмостки

занимал уже упомянутый нами сводный

духовой оркестр. Вокруг подножия «Горы»

располагались батальоны Национальной

гвардии.

Но вот наступал

самый торжественный момент праздника;

«Клятва верности Республике, Революции».

Ее провозглашал кто-либо из политических

деятелей Республики.

«На «Алтарь

Отечества», — вспоминал Жан Тьерсо, —

поднимался

командующий национальной гвардии Мари

Жозеф Лафай-ет и, подняв вверх руку,

произносил от имени всех войск присягу

на верность Республике. Войска повторяют

присягу. Все это вызывает бурное

одобрение собравшихся. Развеваются

знамена, трещат барабаны, восторженные

крики народа смешиваются с громом

салютующей артиллерии».

К цитируемому

можно добавить, что после произнесения

клятвы гигантский хор и сводный

оркестр пели «Марсельезу», каждая

музыкальная фраза последнего куплета

заканчивалась артиллерийским залпом.

Композитор Гретри по этому поводу как-то

сказал: «Революция родила музыку с

пушечными выстрелами».

Нетрудно увидеть,

что в этом празднике ярко проявилась

одна из самых важных и сегодня задач

режиссера массового зрелища, массового

представления: задуманные неудержимой

фантазией автора-постановшика и

конкретизированные в режиссерском

экземпляре идея, тема, содержание,

выраженные затем в самом действии и

пластическом решении постановки,

слились, сплавились воедино в

грандиозном зрелище.

Надо полагать (это

и сегодня весьма важно для режиссера

массового представления), что в успехе

праздника немалую роль сыграл

организационный талант художника.

Помимо праздников,

посвященных годовщинам Революции, в

это же время возник целый ряд новых

праздников. Так, например, в 1792 году

на Марсовом поле состоялся «праздник

Свободы», в котором вместе с гражданами

Парижа принимали участие огромный хор

и сводный оркестр национальной гвардии.

В финале этого праздника, когда

«Колесница Свободы» объезжала «Алтарь

Отечества», весь народ с пением «Са

ира!» и «Карманьолы» пускался в пляс.

Юавгуста 1793 года (в годовщину ареста

Людовика) состоялся «праздник единства

и неразделенности Республики». В

этом же году был проведен «праздник

Возрождения и Возродившейся Природы».

На «поле Свободы»

— так парижане назвали бывшую площадь

Бастилии — на ее развалинах, был воздвигнут

«Родник Возрождения» — колоссальная

статуя женщины в костюме Изиды, которая

сидела между двумя львами. Из грудей

богини фонтанами били струи воды —

символ неисчерпаемой плодовитости

природы (автор Л. Давид). Этот праздник

начинался на рассвете нового дня. В

момент появления первого луча солнца

в исполнении сводного хора и оркестра

начинал звучать «Гимн Природе», (сочинение

Гос-сска)4,

по окончанию которого происходило

символическое омовение у «Родника

Возрождения». После чего бой барабанов

и звуки труб приветствовали появление

на площади 86 комиссаров департаментов

Франции. Гремели оркестры, читались

стихи о свободе, раздавались пушечные

салюты. Затем народ во главе с членами

Конвента, несшими огромную книгу

Конституции, с пением «Марсельезы»

шли к статуе Свободы на площади Революции.

Любопытно, что во главе этой процессии

шагал санкюлот с трехцветным знаменем

в руках.

Вообще, в праздниках

Французской революции часто использовались

не только аллегорические образы, но и

овеществленные символы таких понятий,

как Любовь, Верность, Чувствительность,

Сострадание, Единодушие и т.п.

Особый интерес

представляет октябрьский праздник 1793

года «в честь Разума», или, как его еще

называли, «Триумф Вольтера».

Праздник этот

начинался в Соборе Парижской Богоматери,

где красавица мадмуазель Майлард,

артистка Оперы, исполняла роль Богини

Разума. Для этого в соборе устроили гору

с троном на ней. Появлялась Богиня Разума

вся в белом, с распущенными чудесными

волосами, в красной якобинской шапочке

и с пикой в руке. Затем севшую на трон

Богиню поднимали молодые девушки и,

выйдя из собора, проносили по всему

городу. Красочное шествие с

аллегорическими фигурами, изображающими

Жизнь, Труд, Науку, Свет, направлялось

на одну из центральных площадей, где

была воздвигнута огромная фигура,

олицетворяющая Разум и скрытая до

поры до времени от глаз народа черным

покрывалом. Кульминацией праздничного

шествия был момент сожжения покрывала5-,

олицетворяющий рождение Разума из мрака

и огня.

Замечу, что праздники

в честь Разума проводились во многих

городах Франции. И везде роль богини

исполняли особенно красивые молодые

девушки.

Продолжая размышлять

о Театре массовых форм, Нетрадиционном

театре, понимаешь, что праздники

Французской революции сыграли

значительную роль в его развитии. Более

того, то, что родилось в этих праздниках

в области драматургии, режиссуры,

организации и проведения, естественно,

обогащаясь, не только дожило до наших

дней, но и является основополагающим в

режиссуре современных праздников и

массовых представлений.

Так, именно праздники

Французской революции, главным содержанием

которых при всем их многообразии был

лозунг: «Свобода, Равенство, Братство»,

положили начало революционному

искусству, в котором четко проявляется

политическая направленность, рожденная

как результат народных манифестаций

по случаю выдающихся политических

событий или важнейших общественных,

имеющих государственное значение дат.

Собственно, в этих праздниках впервые

тесно сплелись воедино искусство и

политика, официальная

и народная

линии.

Данная особенность

праздников Французской революции имела

не только теоретическое, но и практическое

значение. Дело в том, что глобальные

темы, являясь основой содержания этих

действ, потребовали новых средств

выразительности. Это были и образное

решение содержания, и использование

аллегорических образов и символических

фигур, и манифестации и шествия, и

многотысячные хоры и военные оркестры,

и группы трубачей и барабанщиков как

элементы действия, и войсковые соединения

революционной армии, пушки, пиротехника,

а главное — такое построение действия,

которое предполагало вовлечение в него

весь народ. Пожалуй, впервые главным

героем праздника становится народ.

Именно в это время

при постановке праздника начинается

тщательная разработка постановщиком

динамики массового действа, которая

ярче всего может быть выражена в широком

сценическом пространстве простора

городских площадей под открытым

небом.

И еще, праздникам

Французской революции, их проведению

придавалось, в частности Конвентом,

такое значение, что сценарий праздника,

как правило, утверждался на высшем

государственном уровне.

Немаловажным

является и то, что к созданию праздника

привлекались выдающиеся литераторы,

постановщики, художники, композиторы

того времени.

Перечисленные

мною особенности праздников Французской

революции и то, что они внесли в дальнейшее

развитие Нетрадиционного театра,

позволяют говорить об особом значении

этих праздников в истории массовых форм

театра, в частности, массовых

представлений. Не случайно Ромен Роллан

как-то сказал: «Плодотворной оригинальности

в них (праздниках) больше, чем во всем

французском театре XVIII

века». Позволю себе добавить: именно

Французская революция вернула Театр

туда, где он родился, — на площадь.

Кстати, если заглянуть на много лет

вперед, в XX

век, то мы увидим, что то же самое произошло

и в России, в октябре 1917 года. Театр снова

вернулся на площадь. Более того, в первые

послереволюционные юды именно площади

стали основными площадками, на которых

разворачивалось «действие необычайное».

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.

XIX

БЕК

Дальнейшая судьба

Театра массовых форм, Нетрадиционного

театра, была непростой.

Как известно, XIX

век, особенно его конец, в Западной

Европе знаменателен тем, что в этом

столетии произошли качественные

изменения в жизни общества. Быстрое

развитие промышленности, успехи

естествознания и других наук, а главное,

распространившееся скептическое

отношение к надеждам на всеобщее

социальное равенство и совершенствование

человеческого обшества, нарастание

противоречий между буржуазией и

пролетариатом и рост освободительного

движения не могли не сказаться на

культуре и искусстве века XIX.

Естественно, что

и в театральном искусстве того времени

отразилось разочарование передового

общества результатом буржуазной

революции.

Поскольку в XIX

веке бурно развивающийся традиционный

театр прошел путь сначала от сломавшего

каноны классицизма в первой половине

века’1,

затем — через реализм буржуазной

семей-но-бытовой драмы в середине века’4

и усиление в конце века идейно-содержательного

начала, выведшего на сцену все слои

общества и поставившего важнейшие

проблемы современной жизни55,

к символизму на стыке веков, то и

Нетрадиционный театр не мог не испытать,

и несомненно испытывал, огромное влияние

происходящих событий в обществе, и,

конечно, изменений, происходящих в

традиционном театре. В свою очередь, и

последний не мог не испытывать влияния

Театра массовых форм. В частности,

возник интерес традиционного театра

к созданию в спектаклях действенных

массовых сцен, придающих масштабность

происходящим на сцене событиям,

стремление к верной исторической

обстановке и соответствующему

оформлению и костюмам.

Спектакли под

открытым небом

Вторая половина

XIX

века в истории Нетрадиционного театра

отмечена рождением новых форм

представлений. Например, спектаклями

иод открытым небом.

Следует заметить,

что это пошедшее в историю сценического

искусства определение, по моему мнению,

не очень точное. Если разбираться по

существу, то эта формула, хотим мы этого

или не хотим, объединяет два во многом

разнящихся сценических действа:

«массовое представление» и «спектакль».

И это нетрудно доказать.

Спектакль — это

произведение сценического искусства,

создаваемое актерским коллективом.

В основе любого спектакля лежит пьеса,

сюжет которой не только составляет

содержание сценического действия, но

и так или иначе развивается всеми

действующими лицами пьесы. (Отсюда

постановка спектакля начинается с

выбора пьесы, сюжет которой, помимо

всего другого, определяется

возможностями данной труппы.)

Так вот, если с

этой позиции рассматривать историю

европейского Нетрадиционного театра

в XIX

веке, то нетрудно заметить, что спектакли

под открытым небом16

есть новая грань в истории массовых

форм театра, обогатившая Нетрадиционный

театр, но ни в коем случае не заменившая

праздники, а тем более массовые

представления. В дальнейшем мы увидим,

что XX

век вообще обогатил Нетрадиционный

театр многими новыми формами. Правда,

в большей степени это касается жизни

Нетрадиционного театра России после

октября 1917 года .

И все же основной

формой Нетрадиционного театра являлись,

и сегодня являются, праздники и массовые

предегавлении. Представление в моем

понимании — это вид сценического

искусства, в основе которого лежит

особая драматургия. Ее содержание, как

правило, определяется каким-либо реальным

событием, чаще всего историческим, или

какой-либо календарной датой. Форма

этой драматургии — сценарий.

Поскольку в

следующих главах «Размышлений» подробно

рассматриваются особенности «массового

представления», и в частности его

драматургии, позволю себе в этой главе

ограничиться сказанным. Причем мне

представляется, что именно они (массовые

представления) с наибольшей полнотой

и более точно выражают суть массовых

форм театра, суть Нетрадиционного

театра.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.

XX

БЕК

Массовые

представления

Одним из ранних

дошедшим до нас упоминаний о таком

массовом представлении, автором

которого был Ф. Годе, а-композитором

— Ж. Любер и в котором принимало участие

600 актеров и 500 статистов, было представление

под открытым небом, посвященное

годовщине Невшательской республики

(Швейцария).

Известно, что такие

представления ставились в городах

Базеле, Шафхаузене, Балле. О характере

этих швейцарских действ еще в 1903 году

в книге «Народный театр» рассказывал

Ромен Роллам: «В Швейцарии, — писал он,

— устраиваются драматические

представления на открытом воздухе

с участием тысяч граждан, одушевленных

любовью к своей маленькой родине…

Традиции этих праздников поддерживаются

в Швейцарии уже в течение многих веков.

В годовщины великих национальных

событий, в годовщины независимости

кантонов города соперничают между

собой, устраивая торжественно и пышно

представления; благодаря этому

соперничеству создались народные

празднества, единственные в своем роде»

«.

В июле 1903 года

французский актер, режиссер и театральный

деятель Фирмен Жемье осуществил в

Лозанне постановку массового

представления, в котором на сценической

площадке величиной в 600 квадратных

метров участвовали кавалерия, пехота

и 2500 исполнителей. Он же, стремясь

осуществить свою заветную мечту о

подлинно народном театре, 11 ноября 1920

года в Париже, у Триумфальной арки,

в День погребения праха Неизвестного

солдата поставил массовое представление,

в котором символически отражались

основные вехи истории Франции.

Помимо Швейцарии

такие массовые представления ставились

в Италии: в Пизе, Сиене, Лукке.

Неменьшее

распространение массовые представления

получили в послевоенной Германии.

В 20-е годы, а точнее

весной 1925 года, немецкий режиссер Эрвин

Пискатор осуществил в Ганзейских горах

постановку массового действа

своеобразного историко-политического

обозрения по сценарию Гасбара с музыкой

композитора Майзеля, посвященного

основным революционным моментам в

истории человечества от Спартака до

Октябрьской революции. «Мы задумали,

-писал Пискатор, — осуществить эту

постановку в грандиозном масштабе.

Предполагалось 2000 исполнителей, огромные

прожекторы должны были освещать

похожую на арену котловину, а для

характеристики определенных комплексов

были сделаны большие, символически

увеличенные аксессуары (например, для

характеристики английского империализма

намечался броненосец 20 метров длиной)»

>*.

В эти же годы Эрвин

Пискатор создает политические

агитационные представления-обозрения,

в драматургическую гкань которых

режиссер вводил комментирующие действие

хоры, цирковые аттракционы, «герлс»,

кинокадры и т.д. По свидетельству

современников, это были чрезвычайно

яркие зрелища.

Любопытно, что

после Второй мировой войны наибольший

интерес вызывают массовые представления,

которые проводились не в Европе, а в

Африке. Так, в 1966 году в Дакаре, столице

Сенегала, в двух километрах от города,

на острове Горе, бывшем центре работорговли,

где до сих пор сохранились страшные

казематы, состоялось многодневное

массовое представление. В нем в

многожанровых картинах-эпизодах

развертывалась история Сенегала от

начала колонизации до провозглашения

независимости. По сути же. это был рассказ

об истории всех негритянских народов.

Автором сценария этого массового

представлении был известный гаитянский

писатель Жан Бриер, а постановщиком —

выдающийся французский кинорежиссер

Жан Мазель.

Хотя в одной из

книг можно прочесть, что Нетрадиционный

театр в XX

веке вообще никак себя не проявил,

поскольку «с Французской революции не

существовало общественно-исторических

предпосылок», позволим себе с этим не

согласиться. А как же быть с тем, что

именно в XX

веке Нетрадиционный театр обогатился

новыми формами?

Ведь именно на

рубеже веков в Европе возникла такая

форма сценического действия — об этом

мы уже упоминали. — как спектакли

под открытым небом, которые в XX

веке фактически стали основной формой

Нетрадиционного театра на Западе.

Поначалу спектакли

под открытым небом возникли в Италии.

Чуть позже такие спектакли стали ставить

в Англии, Австрии, Германии, Финляндии

и других странах. Ставят их и сегодня.

Надо полагать, что

они появились в результате стремления

передовой режиссуры того времени

вырваться из стен сценической коробки,

которая, несомненно, ограничивала их

творческие возможности, сковывала

их фантазию. Думаю, что поиск возможностей

воплощения этого желания закономерно

привел, не мог не привести, режиссеров

к потребности вывести театр на площадь.

Так, еще в начале

XX

века, в 1908

году, выдающийся английский режиссер,

художник и теоретик театра Гордон Грэг

открыл во Флоренции недалеко от Римских

ворот экспериментальный театр под

открытым небом «Арена Гольдони», которым

руководил вплоть до 1917 года.

Конечно, дело не

в том, что просто сменились размеры

сценической площадки и, как правило,

натура стала основным принципом

сценографии таких спектаклей. Главное,

почему можно относить спектакли под

открытым небом к одной из форм

Нетрадиционного театра, это то, что

в них режиссеры и исполнители использовали

выразительные средства, присущие

массовым действам, а именно: другой

принцип мизансценирования, в частности:

укрупненные, предельно выразительные

мизансцены, использование крупного

плана и т.д.; другой, рассчитанный на

огромную аудиторию актерский посыл,

крупный, точно отобранный выразительный

жест и т.д.; значительное количество

участников массовых сцен (порой за

счет непрофессиональных исполнителей);

введение по ходу спектакля в сценическое

действие воинских частей, кавалерии,

техники и т.д. (в зависимости от сюжета

пьесы), использование пиротехники и

других эффектов.

Стремление

выдающегося немецкого режиссера Макса

Рейн-харда к спектаклю как массовому

действу началось воплощаться еще в 1912

году, когда он ставил спектакли в огромном

лондонском «Олимпийском» зале. В

одном из осуществленных им спектакле

участвовало 2000 статистов и 240 музыкантов.

Это же привело его в 1920 году к созданию

в Зальцбурге «Театра под открытым небом»

и учреждению ежегодного летнего

фестиваля, в котором он сам принимал

активное участие, поставив несколько

интереснейших спектаклей. В том числе

спектакль на площади перед зальцбургским

собором: средневековую мистерию «Каждый

человек». Фестиваль в Зальцбурге

стал традиционным. Но он не был

единственным.

XX

БЕК. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

После Второй

мировой войны вплоть до сегодняшнего

дня театральные фестивали под открытым

небом проводятся во многих городах

Европы. На Авиньонском фестивале

(Франция) в 1950-х годах в Арле, в сохранившемся

до наших дней средневековом амфитеатре,

кинорежиссер Жан Ренуар поставил «Юлия

Цезаря» Шекспира. На том же Авиньонском

фестивале, во дворце Папского замка,

режиссер Жан Вилар осуществил

постановки «Сида» Корнеля, «Макбета»

Шекспира, «Лорензаччо» Мюссе. А в 1971

году Питер Брук, создавший Международный

центр театральных исследований, с

труппой актеров, в которую входили

актеры разных стран мира, осуществил

в Иране, на развалинах древненерсидского

города Персеполя, спектакль под открытым

небом «Оргахост», построенный на

мифах о Прометее и на «Персах» Эсхила.

С труппой своего Центра Питер Брук

поставил спектакль по древнеперсидской

поэме «Совещание птиц». Этот спектакль,

который играли на площадях, видели

зрители Африки и США.

Спектакли под

открытым небом игрались и у стен старинной

крепости в Дубровниках (Югославия), и

на площади перед старинным готическим

собором с высокими башнями в Сегеде

(Венгрия), и на расположенном посреди

Дуная острове Маргарет в Будапеште

(Венгрия), и в других городах Западной

Европы. На этих фестивалях собравшаяся

из разных стран многотысячная аудитория

могла увидеть постановки «Макбета»,

«Юлия Цезаря», «Сна в летнюю ночь»

Шекспира, услышать «Трубадура» Верди,

«Банк-Бан» Эркеля, «Принцессу Турандот»

Пуччини, «Цыганского барона» Штрауса,

«Кармен» Бизе и многие другие драматические

и оперные спектакли в исполнении лучших

театральных коллективов мира.

Например, грандиозные оперные

спектакли-представления под открытым

небом, осуществленные в конце XX

века театром «Арена ди Верона» в

Италии, в том числе и знаменитая

постановка оперы Д. Верди «Набуко»

(дирижер Д. Опен).

После войны

своеобразный спектакль под открытым

небом был поставлен в Египте у знаменитых

пирамид. Название спектакля «Звук и

свет» очень точно раскрывало его форму,

содержание и то, какими средствами он

был осуществлен. Именно это зрелище

явилось родоначальником таких спектаклей

во многих городах и странах. С полным

основанием можно считать, что с появлением

этого спектакля родилась еще одна, уже

современная, форма Нетрадиционного

театра.

Продолжая разговор

о рожденных в XX

веке новых формах Нетрадиционного

театра, нельзя не обратить внимания на

такое интересное, весьма специфическое

явление, как Уличные театры.

Уличные театры

Но судя по

существующим немногочисленным источникам

и тем спектаклям, которые довелось

видеть автору, назвать эти действа

спектаклями в привычном для нас понимании

весьма трудно. Несмотря на все их

своеобразие, это были пусть особые, но

все же уличные представления.

Во-первых, это были

политические выступления молодежи,

находящейся в оппозиции к правящему

классу и официальному буржуазному

искусству, как действенный протест,

облаченные в театральное эмоциональное

действо.

Во-вторых, основой,

существом таких представлений была

импровизация в буквальном понимании

этого слова.

В-третьих, в своих

выступлениях уличные театры скорее

всего под влиянием Мейерхольда,

Брехта, Пискатора и других выдающихся

театральных деятелей XX

века использовали множество оригинальных

находок, прежде всего в области

представлений на открытом воздухе, и

по-своему трансформировали целый ряд

театральных приемов и выразительных

средств. Собственно, в их выступлениях

можно было увидеть и буффонаду, и острый

гротеск, и символические и аллегорические

действа, и образные пластические

мизансцены, и приемы мюзик-холла, и

телевизионных шоу, и кинематографа и

т.д. Широко использовались куклы, маски,

ходули, необычная музыка и всевозможные

шумы.

При всей сложности

пересказывать такое действо, предоставим

слово известному русскому режиссеру

А.Д. Силину: «…Раздаются мерные глухие

удары барабана, — рассказывает Анатолий

Дмитриевич об одном из спектаклей

известного Нью-Йоркского уличного

театра «Брэд энд паппет» («Хлеб и кукла»

). — Сквозь толпу продирается на

первый план лохматый и бородатый парень

в цилиндре, хламиде и с барабаном. Это

руководитель театра, актер и режиссер,

прекрасный скульптор — Питер Шуманн.

— Сейчас, —

говорит он

спокойно, — за два с половиной часа мы

вам покажем всю историю человечества,

весь Ветхий и Новый Завет, от сотворения

мира и до распятия Христа.

Начинается спектакль

«Крик людей о пище». — Это Бог-отец и

Бог-мать, — говорит Шуманн, и на холм

медленно выплывают две огромные,

величественные фигуры. Это куклы высотой

по 8 метров, по размеру приближающиеся

к высоте трехэтажного дома… Каждую

такую куклу ведут на шестах несколько

исполнителей… Куклы сходятся в центре,

степенно кланяются друг другу,

обнимаются и начинают очень медленно

и ритуально танцевать, а Шуман на

игрушечном рояле играет старинный

сентиментальный вальс «Свидание с

Вашингтоном на мосту». Но вот появляется

бог времени — Хронос. Эта кукла целиком

надета на человека… В руках у нее — два

огромных меча. «Кончилось ваше время»,

— как бы свидетельствует Хронос и

убивает мечами двух великих богов…

Смерть решается просто. Кто-то из актеров,

забравшись на стремянку, снимает с

Бога-отца громадную голову и швыряет

ее вниз. Остальные ловят голову на кусок

красной материи, подбрасывают ее

вверх к небу, снова ловят и пляшут от

счастья, что вот наконец-то покончено

с тиранией богов, теперь будет полная

свобода и демократия. В это время другие

актеры вывозят на тачках несколько

мешков мусора, хватают его охапками и

швыряют вверх. Клочки тряпок и бумаг,

обрезки газет и пленки кружатся и порхают

в воздухе, как снег во время пурги, вмиг

заволакивают весь холм непроницаемой

пеленой, сугробами лежат на траве.

Наступил Хаос. Когда это «конфетти XX

века» медленно оседает и туман

рассеивается, зрителей невольно

охватывает жуть. На вершине холма лежит

груда чудовищ, у них рыло, как у свиньи.

а уши и клыки — волчьи. Это каждый актер

налел себе налицо маску, еще две взял в

руки, и все легли друг на друга. И вот

эта фантасмагорическая «куча мала»

приходит в движение. Вперед на зрителей

медленно ползет, копошась и извиваясь,

сплетаясь в немыслимый змеиный

клубок, апокалипсическое страшилище

со ста двадцатью оскаленными хищными

харями. Вот чудовищная груда остановилась

на краю холма, смотрит на людей… Пауза…

Затем внутри кучи начинается какое-то

шевеление, она распадается, и из массы

монстров выкарабкивается очень красивый

обнаженный юноша. За ним на свет божий

вылезает такая же девушка. Это Адам и

Ева. Но по моде нашего века… оба они с

ног до головы запеленаты в целлофан

и заклеены липкой лентой… Затем юноша

становится перед девушкой на колени и

зубами сдираете нее упаковку, потом

она помогает ему вылупиться из «кокона»,

и вот они стоят уже молодые, невинные,

взявшись за руки.

«И родился Человек»,

— торжественно провозглашает Шу-манн.

— {Это первые слова, звучащие после

пролога). И сказал Господь: «Отныне все,

что движется, будет для тебя пищей!…»

И после паузы совершенно иным тоном

добавляет: «И люди начали пожирать

друг друга!»

Адам и Ева кидаются

на чудовищ, распихивают их ногами,

сдирают с них маски… Начинается

кровавая библейская история человечества…

В это же время… на заднем плане стоит

актриса, монотонно читая в мегафон

письмо вьетнамской женщины президенту

Джонсону (подлинный документ, опубликованный

в газете)…

Еще один эпизод.

Актеры выносят на вершину холма дверь

с крупной надписью «Рай». В нее проходят

«нищие» и «страждущие», «мученики»

и «угнетенные», «борющиеся» и «чистые

сердцем». Это актеры и куклы, большие

и маленькие. Они в костюмах кубинских

повстанцев и вьетнамских партизан… Но

вот появляется огромная кукла в

цилиндре, с сигарой в руке и американским

флагом за ухом. Шуманн фамильярно хлопает

куклу по плечу и представляет публике

— «Никсон». «Никсон» тоже пытается

пройти в «рай», но сбегаются все

актеры, наваливаются на дверь, кричат,

свистят, улюлюкают — не пускают. Тогда

«Никсон» садится на землю и плачет.

Шуманн вытирает ему слезы и сопли

американским флагом и разводит руками:

ничего, мол, не поделаешь, сам виноват…»59

Цитату можно было

бы продолжить, но и приведенного

достаточно, чтобы отчетливо представить

себе форму и содержание спектаклей

уличных театров, которые в середине

1960-х и начале 1970-х годов широко

распространились в США и Западной

Европе.

Его новаторство

было обусловлено, во-первых, политическим

агитационным содержанием, что, естественно,

не могло не сказаться на жанровых

особенностях. По своей сути это был

синтез: с одной стороны, буффонада,

балаган, фарс, шутовские, порой скабрезные

приемы ярмарочного действа, с другой —

спектакль-митинг, марш протеста,

политический скетч. Во-вторых, условиями,

в которых проходили их выступления

и которые оказывали влияние на их форму.

Прежде всего, это место действия —

шумная, с интенсивным непрекращающимся

движением улица, со стоящими вокруг

выступающих случайными прохожими.

В-третьих, ограниченность материальных

средств, вопиющая, требовавшая жесточайшей

экономии бедность театра. И все это

притом, что условия выступлений требовали

предельной выразительности.

Звук и свет

Одной из интереснейших

форм Нетрадиционного театра в последней

четверти XX

века, как я уже отмечал, были спектакли

«Звук и свет». Наиболее яркое проявление

особенностей такого действа, пожалуй,

было представление «Звук и свет»,

разыгрываемое у пирамиды Хеопса в

Гизе.йГ|

Итак, испытывая

огромное влияние традиционного театра,

в котором произошли в XX

веке значительные качественные изменения

и режиссура утвердилась как самостоятельное

искусство. Нетрадиционный театр именно

в это же время обогатился новыми формами,

рожденными желанием передовой режиссуры

вырваться из тесных стен сценической

коробки и использовать ,иш воплощения

задуманного новые выразительные

средства.

Поэтому нет ничего

удивительного в том, что и традиционный

театр многое взял из арсенала массовых

представлений.

В частности, многие

выразительные средства, присущие

некоторым формам Нетрадиционного

театра. Например, из представлений «Звук

и свет». Но в свою очередь и Нетрадиционный

театр XX

века испытывал значительное влияние

традиционного театра.

XX

век в истории Нетрадиционного театра

знаменателен еще и приходом в него

выдающихся, получивших мировое признание

режиссеров, таких, как Крег, Рейнхард,

Пискатор, Брехт, Вилар, Брук и другие.

Следует сказать,

что и в постановочных группах массовых

представлений происходит определенная

профессионализация. Более того, именно

в последней четверти XX

века постановщиками многих массовых

представлений становятся профессиональные

театральные режиссеры.

СПЕКТАКПН-ЗРЕПНША

Пожалуй, наиболее

ярким событием в жизни Нетрадиционного

театра конца XX

века, а точнее 80-х годов этого века, стали

постановки выдающегося режиссера кино

и театра Робера Оссеина. Осуществленные

им на огромных сценических площадках

спектакли-зрелища имели ошеломляющий

успех. И это неудивительно. Именно

Оссеину принадлежит заслуга вписать

новую страницу в историю мирового

Нетрадиционного театра.

В своих знаменитых

действах-спектаклях режиссер сумел

сплавить воедино с драматической тканью

сценария элементы эстрады и балета,

кинематографа и цирка вкупе с последними

техническими открытиями в области

света и звука. Собственно, именно эти

режиссерско-авторские новации и были

тем новым в истории не только для

Нетрадиционного театра, но и театра

вообще, что позволило говорить об

особом «оссейновском языке»,

«ос-сейнографии».

Весьма любопытно

и очень характерно, что спектакли-зрелища

Робера Оссеина не воспринимаются

зрителями как некие суперзрелища и

тем более не как дань шоу-бизнесу. Скорее

его постановки — это своеобразный

синтез массового представления с

театральным зрелищем.

Следует заметить,

что постановки Робера Оссеина

принципиально отличаются от спектаклей

под открытым небом, о которых мы только

что говорили. И дело не в том, что

постановки Оссеина идут в закрытых

помещениях.

В спектаклях под

открытым небом чаще всего с используются

в качестве основного оформления

архитектурные или природные особенности

места, где проходит спектакль, или

спектакль переносится вто место, в

котором происходит действие пьесы, с

добавлением нужных деталей оформления

и, как правило, увеличенным числом

статистов. Так это было при постановке

«Кармен» на Се-гедском театральном

фестивале, так это было с «Иваном

Сусаниным» во внутреннем дворе

Ипатьевского монастыря в Костроме, так

это было с «Кармен» в Зеленом театре

ЦПКиО им. Горького в Москве, «Снегурочкой»

Островского в Щелыкове, «Вей, ветерок»

Яниса Райниса в ленинградском парке

культуры и отдыха (о последних разговор

дальше).

Спектакли-зрелища

Робера Оссеина ставились каждый раз по

специально созданным сценариям, в основе

которых лежало то или другое историческое

событие,»1

или на основе сюжета той или другой

пьесы или романа известного писателя.

Еще одно немаловажное

отличие, о котором уже упоминалось: его

спектакли-зрелища идут на огромных

площадках закрытых помещений со

всеми элементами массового представления

и всех достижений современной

сценической техники.

Обратившись к

историческим событиям, Робер Оссеин

создал грандиозное представление —

историческую сюиту «Броненосец Потемкин»

о легендарном подвиге русских матросов,

осуществленное в Парижском Дворце

спорта.

О главной мысли

своего спектакля, о его идее режиссер

говорил, что он ставил его «ради идеи

братства, человеческого достоинства.

Она объединила русских моряков, чтобы

не жить на коленях».

Пока шел спектакль,

ежедневно более 50 тысяч зрителей следили

за развертывающимся действом па огромном

макете броненосца, сооруженном на

арене Парижского Дворца спорта. Нечего

и говорить, что зрелище это имело у

зрителей ошеломляющий успех.

Такой же успех

имела постановка самого грандиозного

представления, посвященного 200-летию

падения Бастилии, «Свобода или смерть»

в парижском Дворце Конгрессов. Помимо

огромных массовых сцен в этом

спектакле-зрелище действовало 85

персонажей.

Репетировалось

это представление пять месяцев, а на

его постановку было затрачено 50

миллионов франков. Пожалуй, наиболее

точно существо этого зрелиша определил

критик парижской газеты «Пари матч»,

назвав это удивительное представление

«фресками революции».

Истории французского

сопротивления, его событиям был посвящено

представление «Ночью — свобода».

Не меньшим успехом

пользовалась драматическая эпопея «Имя

его — Иисус»

о земной жизни сына Божьего, рассказ о

котором вели евангелисты Матфей,

Марк, Лука, Иоанн. Представление это

было осуществлено на арене Дворца спорта

у Версальских ворот.

Во всех представлениях

— а в их числе были такие, как «Собор

Парижской Богоматери», «Отверженные»,

«Дантон и Робеспьер» по В. Гюго, «Юлий

Цезарь» по Шекспиру, «По ком звонит

колокол» по Э. Хеменгуэю и другие —

для Оссеина

было особо важной «только историческая

правда». Кстати, это утверждение

режиссера позволяет нам считать, что

мы, по сути, имеем дело со своеобразным

массовым театром, кредо которого очень

точно выразил сам режиссер-постановщик:

«Прежде всего я освобождаю идею. Только

историческая правда! Во-вторых, несу ее

к зрителям на крыльях музыки, света,

пластики, кино. Это не прием, а способ

возвыситься до уровня идеи» «ч

Я не случайно

столько внимания уделил творчеству

Робера Оссеина, ибо считаю, что жанр

«массовый театр» — есть одно из важнейших

направлений развития Нетрадиционного

театра в наши дни, форма Нетрадиционного

театра.

Если подытожить

сказанное о возникших в XX

веке новых формах Нетрадиционного

театра, без сомнения, можно говорить,

что утверждение некоторых исследователей

— мол, XX

век не оставил большого следа в

истории Нетрадиционного театра —

принципиально ошибочное. Да, массовые

представления в какой-то мере утратили

свои ведущие позиции, да, они перестали

быть основной формой европейского

Нетрадиционного театра. В то же время

некоторые массовые представления,

став традиционными, проводились и

проводятся в различных странах и городах

Западной Европы.63

Более того, пройдя сложный путь, они не

только дожили до наших дней, но и стали

весьма распространенной формой

Нетрадиционного театра.

В России же в первое

десятилетие после 1917 года Нетрадиционный

театр вообще занял ведущее место в

культурной жизни страны.

Конечно, одной из

основных ведущих форм Нетрадиционного

театра в Западной Европе прошлого XX

века стали различные праздники:

государственные, церковные; праздники,

посвященные тем или другим важным

историческим событиям в жизни страны,

и, конечно, грандиозные, чрезвычайно

популярные карнавалы, прежде всего

всемирно известный бразильский карнавал

Санкюлотиды

«Санкюлотиды» — дополнительные дни календарного года. Для согласования длины календарного года с продолжительностью солнечного необходимо было в конце каждого простого года добавлять еще 5, а в високосном — 6 дней. Весь этот период с 17 по 22 сентября был назван в честь восставшего народа «санкюлотидами» объявлен нерабочим, и каждый из его дней посвящался особому празднику.

Первый день санкюлотид (17 сентября) был праздником Гения, во время которого восхвалялись выдающиеся победы человеческого ума: открытия и изобретения, сделанные за год в науках, искусствах и ремеслах.

Вторая санкюлотида (18 сентября) называлась праздником Труда и посвящалась героям труда.

Третья (19 сентября) отмечалась как праздник Подвигов. В этот день прославлялись проявления личного мужества и отваги.

Четвертая (20 сентября) была праздником Наград. Во время ее совершались церемонии публичного признания и национальной благодарности в отношении всех тех, кто был прославлен в предыдущие три дня.

Пятая санкюлотида (21 сентября) — праздник Мнения, веселый и грозный день общественной критики. Горе должностным лицам, если они не оправдают оказанного им доверия.

Шестая санкюлотида (22 сентября), отмечаемая только в високосные годы, называлась просто Санкюлотидой и посвящалась спортивным играм и состязаниям.

День взятия Бастилии (14 июля)

Единственный революционный праздник, сохранившийся до наших дней. Официально его стали праздновать лишь в конце 19 века, но впервые отметили уже в 1790 году под названием «Праздник Федерации».

Проходил он не на развалинах Бастилии, а на Марсовом поле, которое в то время находилось вне Парижа. Усилиями добровольцев его удалось полностью преобразить для праздника.

В начале праздника отслужил мессу епископ Талейран, после чего генерал Лафайет принес клятву верности конституции. За ним последовал король. После окончания официальной церемонии по всему Парижу начались народные гуляния, фейерверки и танцы.

В последующие революционные годы день падения Бастилии отмечали народными гуляниями, а потом с 1793 по 1803 вместо этого праздника отмечали «день Республики» 1-го вандемьера (22 сентября).

Наконец, в 1880 году день взятия Бастилии был вновь объявлен официальным национальным праздником.

День принятия Конституции

10 августа 1793 года – годовщина восстания на Марсовом поле, которое дало импульс к свержению монархии и день принятия Республиканской Конституции, написанной Эро де Сешелем и другими.

Публичная присяга Конституции состоялась на развалинах Бастилии. Как и многие другие сценарии революционных праздников, программа была придумана Давидом.

На развалинах Бастилии была сооружена статуя Природы, из груди которой бил фонтан.

Туда же пришли депутаты Конвента под предводительством председателя Эро де Сешеля.

Де Сешель набрал из фонтана у подножия статуи Природы воды и выпил первым, произнеся небольшую речь, его примеру последовали депутаты и делегаты из провинций.

Далее процессия прошла по парижским улицам до площади Революции, где была установлена статуя Свободы. Возле нее Эро де Сешель произнес вторую речь и присягнул на верность Конституции.

По окончании официальных церемоний на улицах города повсеместно были акрыты столы для общественных трапез, за которыми последовали танцы и песни до глубокой ночи.

Праздник Разума – 10 ноября 1793

Осенью 1793 года в стране развернулось движение дехристианизации, противопоставившее католическому культу культ Разума. В ноябре того же когда коммуна Парижа издала декрет о запрете католического богослужения и закрытии церквей. В них открывали «святилища Разума».

Праздник проходил одновременно во многих церквях, в которых было закрыто все, тчо напоминало о христианстве. Центральная церемония прошла в Соборе Парижской Богоматери.

В нем установили храм с надписью «философия», бюсты философов и зажгли «факел Истины».

Их «храма» вышли сперва девушки в белом, а потом – «Богиня Разума», олицетворявшая свободу и на самом деле бывшая актрисой. Такие же «богини» присутствовали на всех церемониях в других храмах и также были известными актрисами и куртизанками. Праздник закончился трапезами на городских улицах, танцами и гуляниями.

После праздника Конвент решил преобразовать Нотр-Дам де Партии в Храм Разума. Такие же празднества шли по всей стране. Они проходили в форме карнавалов с обязательным участием «богинь Разума», с принуждением священников публично отрекаться от церкви и сана после чего следовало краткое «богослужение» и все те же гуляния. Во многих селениях и департаментах жители протестовали против уничтожения католической религии, начались легкие волнения.

21 ноября 1793 года Робеспьер осудил действия дехристианизаторов. 6—7 декабря 1793 года Конвент официально осудил меры насилия, «противоречащие свободе культов». В марте 1794 года культ Разума был запрещён.

Праздник Верховного Существа — 8 июня 1794

Культ Верховного Существа утверждался властями в борьбе, во-первых, с христианством, а во-вторых, с Культом Разума. С идейной стороны культ Верховного Существа наследовал деизму Просвещения (Вольтер) и философским взглядам Руссо, допускавшего божественный промысел. Он опирался на понятия естественной религии и рационализма. Целью культа, включавшего также ряд праздников в честь республиканских добродетелей, было «развитие гражданственности и республиканской морали». Термин «Бог» избегался и заменялся на термин «Верховное Существо».

Ярым сторонником культа Верховного существа был Робеспьер, ставший и одним из инициаторов праздника. Цели у Робеспьера были, в основном политические.

Внутри страны в провинциях нарастало недовольство борьбой якобинцев с католической церковью, священниками и обрядами. Дехристианизация также играла Франции дурную службу на внешнеполитической арене, восстанавливая против нее не только европейских политиков, но и европейские народы.

Праздник Верховного существа должен был, с одной стороны, учредить новый главенствующий религиозный культ, схожий с католическим и призванный заменить его, а с другой стороны, показать, что Республика настроена миролюбиво по отношению к религии и прочим культам, существующим в стране и не является атеистическим государством. Таким образом, Робеспьер намеревался учредить новую главенствующую государственную религию.

В день праздника Робеспьер был избран председателем Конвента, и тем самым ему отводилось первое место в празднике, которым должен был руководить Конвент.

Праздничная церемония открылась речью Робеспьера.

После речи Робеспьера под музыку была сожжена «гидра атеизма». Чучела, изображавшие атеизм, символы честолюбия, эгоизма и гордыни, были сожжены Робеспьером, как первосвященником, или жрецом, а на их месте появилось изображение Мудрости. Затем Робеспьер произнес вторую речь, на этот раз против атеизма, который «короли хотели утвердить во Франции».

Этот пышный праздник был ошибкой Робеспьера. Его враги сочли, что Робеспьер перестал довольствоваться тем, что он глава политической власти, и стремился еще сделаться жрецом новой национальной церкви. Его стремление к неограниченной и единоличной власти отвратило от него все больше союзников.

Когда Робеспьер шел во главе процессии, депутаты Конвента перешептывались между собой, называя его «диктатором», что он прекрасно слышал, и вернулся с него в дурном расположении духа, по воспоминаниям современников.

Деревья Свободы

Праздник, не имевший точной календарной даты и проводившийся в провинциях вразнобой. Объединяла его лишь идея посадки «деревьев свободы» — традиция, очевидно унаследованная от «майских деревеьев» Бельтайна.

Как и в канун мая, участники торжества сажали живые деревья .или втыкали в землю длинный шест и украшали его цветами, венками, лентами и революционными эмблемами, а вокруг разворачивалось народное гуляние.

Такой обряд появился в январе 1790 г. в провинции Перигор, а затем широко распространился по всей Франции.

В Париже первое дерево свободы посажено в 1790 году, дерево торжественно увенчали красным колпаком и пели вокруг него революционные песни. Уже в мае 1790 года почти в каждой деревне был торжественно посажен молодой дубок как постоянное напоминание о свободе.

Мученики свободы

Как и в предыдущем случае, революционеры пытались дать старой традиции новый смысл. В частности, святым должны были прийти на смену «мученики свободы», а изображение Свободы могло соседствовать в жилищах рядом с изображением Девы Марии.

«Мучеников свободы» было трое: убитый Шарлоттой Корде в июле 1793 года Марат, убитый роялистом в январе 1793 года Лепелетье, и казненный в мятежном Лионе в июле того же года глава местных якобинцев Шалье.

Культ мучеников особенно усилился в разгар дехристианизации, когда с закрытием церквей на время было запрещено совершение католических обрядов. Обряды в честь «мучеников свободы» совершались с поистине религиозной пышностью, с торжественными кортежами и участием хоров.

Вместе с тем, подмена старых святых новыми сопровождалась дехристианизацией: на похоронах Шалье, чей пепел возложили на алтарь и поклонялись ему, как святыне, зажгли огромный костер, куда бросили Евангелие, жития святых, церковные облачения и утварь. По окончании церемонии бюст Шалье водрузили в церкви вместо разбитого изображения Христа.

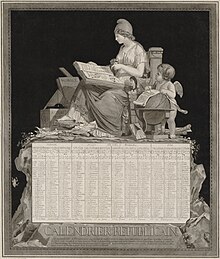

The French Republican calendar (French: calendrier républicain français), also commonly called the French Revolutionary calendar (calendrier révolutionnaire français), was a calendar created and implemented during the French Revolution, and used by the French government for about 12 years from late 1793 to 1805, and for 18 days by the Paris Commune in 1871.

The revolutionary system was designed in part to remove all religious and royalist influences from the calendar, and was part of a larger attempt at decimalisation in France (which also included decimal time of day, decimalisation of currency, and metrication). It was used in government records in France and other areas under French rule, including Belgium, Luxembourg, and parts of the Netherlands, Germany, Switzerland, Malta, and Italy.

Beginning and ending[edit]

The National Constituent Assembly at first intended to create a new calendar marking the «era of Liberty», beginning on 14 July 1789, the date of the Storming of the Bastille. However, on 2 January 1792 its successor the Legislative Assembly decided that Year IV of Liberty had begun the day before. Year I had therefore began on 1 January 1789.