Славянский календарь разнообразен и изучение его приводит к очень интересным размышлениям не только исследователей культурологов или же историков, но и простых людей. Ведь множество славянских праздников вызывают смешанные чувства, так как по своей сути и

Конечно, и столь спорному факту можно найти оправдание, ведь язычество и поклонение богам были невероятно сильными культами в жизни древних славян. Поэтому искоренить полностью праздники и традиции было невозможно, люди бы попросту не поверили в единственного Бога, отвечающего за все и всех.

Славянский праздник сегодня – это скорее простое напоминание современным людям, о том, что жизнь и религия наших прародителей существенно отличалась от теперешнего привычного уклада нашей повседневности. Но при этом интерес к прошлому, жизни и религии в частности древних славян с каждым годом только усиливается.

Одним из важных весенних славянских народных праздников считалась Радоница или, как ее еще называли, Радуница. Празднование происходило 1 мая, и главной целью было почитание предков и посещение могил уже умерших.

Как проводили Радоницу древние славяне?

Древние славяне нисколько не боялись Радуницы, так как не боялись умереть, считая, что есть две жизни, одна из них земная, а вторая Небесная — вечная. Хорошим символом в этот день являлся дождь, так как наши предки верили, что эта вода с Небес именно обладает целебной силой.

Истоки названия Радоница?

По некоторым легендам дошедших до наших дней прародители называли праздник Радоница в честь древнеславянских богов, которые охраняли и берегли души всех умерших. Для того чтобы заполучить одобрение и милость этих самых богов, славяне приносили на кладбище разнообразные дары.

В иных источниках можно найти информацию о том, что свое имя праздник берет от слов род и радость, по их утверждениям именно поэтому в этот день не стоило грустить, а только веселиться, ведь в этот день все умершие были рядом с живыми.

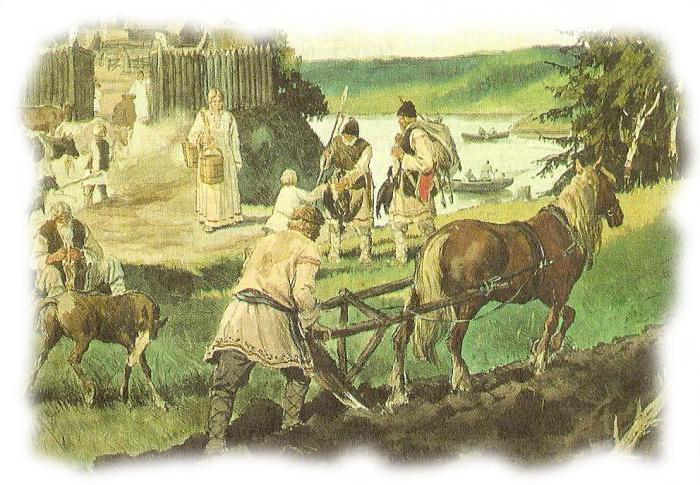

Несмотря на огромное количество споров все же большинство источников убеждают нас в том, что наши предки считали Радоницу светлым и веселым праздником. С этого начиналось настоящее тепло, прилетали птицы, земля наполнялась по-настоящему весенним солнцем и люди могли наслаждаться весенней природой. В этот день было принято не просто почитать умерших близких или же далеких предков, а относиться к ним как к живым и находящимся рядом. Их благодарили за все, и просили о помощи во всех сферах жизни.

Подношения на кладбища в Родоницу

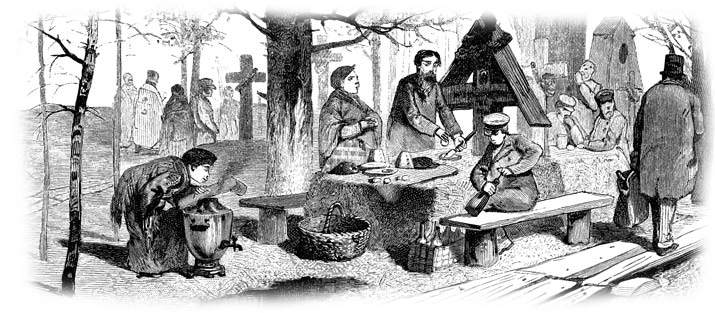

У древних славян существовал целый обряд, связанный с походом на погост в этот день. С собой обязательно приносились дары в виде еды и напитков (кутя, яйца, блины, брага и пиво). После чего на местах захоронения люди вспоминали усопших — грустили и только после этого покидали кладбище, отправлялись на пиршество и настоящее веселье в деревне.

В современном мире славянский праздник Радуница потерпел некоторые изменения, и теперь он известен нам как Родительский день. В этот день мы посещаем могилы и ухаживаем за ними и раздаем еду всем страждущим.

Древние традиции на Радуницу

Как и мы в современном мире наши предки устраивали на могилах пышные трапезы, только после этого они могли поспать возле могилы. Естественно в наше время такое запрещается христианством и церковью, существует множество дурных

С наступлением вечера все собирались в деревне на веселые гулянья до рассвета за одним большим столом. Наши предки тщательно готовились к приходу душ умерших и для того чтобы достойно встретить их на окне оставляли воду, специально рассыпались хлебные крошки и зажигались свечи. За столом во время пиршества обязательно ставилось 3 дополнительные тарелки, которые предназначались для еды души усопшего.

Некоторые поселения наших предков предпочитали в этот день остаться дома, так как верили, что души близких необходимо встречать дома. Также еще одним обрядом наших предков было обязательное приготовление постиранного белья и растапливание бани – все это оставлялось на сутки, и никто не имел право туда зайти. Поутру вся члены семьи искали следы пребывания души умершего родственника.

После пышной трапезы хозяйки раздавали еду нищим и страждущим, как бы от имени усопшего. Наши предки верили, что таким образом смогут добиться милости от душ умерших предков.

30 АПРЕЛЯ. РОДУНИЦА (РАДУНИЦА). ТРИЗНИЦА.

РОДУНИЦА (Родоница, Ра́дони́ца, Радуница, Радовница, Радошница, Родительский День, Дедов День, Дзяды, Могилки, Гробки, Тризны, Деды́ ра́достные (полес.) — это древний обрядовый день у славян, день Поминовения Предков, но не время скорби, а, напротив — время радостного и безопасного общения с живущими в ином мире (на Том Свете). Отсюда, от слова «радость», и иное распространённое название праздника — «Радуница».

Почитание Духов-Предков, связанное с их перевоплощением в кругу сородичей — объединяло общины русов, ибо священнодейства родительских дней и особо Родуницы, обеспечивали целостность рода.

Суть этого праздника не просто собрать вместе живых и усопших, а через совместную трапезу наладить взаимосвязь человека с его родовым эгрегором, что необходимо и для одних (живых) и для других (усопших).

Живым часто нужна помощь, защита и советы дедов и прадедов. Усопшим (ушедшим) — энергия Яви для новых воплощений в этом или ином миру.

В русском человеке воля предков живет внутри, она единосущна и единокровна Роду. Она есть Дух Народа. Потому на голову предателя Рода и обрушивались самые страшные проклятья. И действенность этих проклятий признавалась всеми и в позднейшие времена, ибо здесь обращаются к силам сколь древним, столь и властны.

Рус не страшился смерти, ведь умирающий уходил только из земной Яви, но не покидал Рода; он присоединялся к своим Предкам-Духам, продолжая существование, теперь уже как родоохранная Сила-Могущество. Лишь черные души предателей Рода должны умереть вместе с телом и угаснуть навеки.

Родуница — древнейший славянский праздник, который в народе почитался столь сильно, что христианская Церковь была вынуждена приурочить его к своей религии. И теперь на Руси он празднуется на девятый день после Пасхи (Воскресения Христова). Считается, что именно через девять дней душа человека покидает Землю. Но христианская Радуница в корне отличается от древнеславянской, ибо в христианстве усопшие не воплощаются вновь подобно Христу, а лишь могут попасть в Царствие Небесное. Поэтому здесь отсутсвует общение и радость, и есть лишь скорбное поминовение. Арабские путешественники говорили, что русы были непобедимы в битвах, пока они не стали христианами.

Сегодня же начинается открытие нового медосборного сезона и начала пчеловодческих работ. Из омшанника выставляют улья и выпускают на волю трудолюбивых «божьих пташек» — пчёл. А затем освящают на Капище медовые соты и угощают пчелиное семейство прошлогодним мёдом.

С утра женщины не спеша собирают поминальные кушанья. Как правило готовят нечётное количество блюд, например — каша, блины, яйца-писанки, хлеб (булочки, пирожки), сало (или домашняя колбаса), печенья и хмельные напитки. Затем вся семья идёт на Капь для принесения частных треб богам и предкам. После чего все родичи собираются у мест захоронения предков, где разводятся поминальные костры и свершается общая поминальная тризна. Сегодня народ собирается на кладбищах, а ранее это были погребальные курганы и священные рощи-дубрав

Пока мужчины прибираются в месте захоронения (убирают ветки, листву, вырубают лишний кустарник и т.д.), женщины стелят чистую льняную скатерть и выставляют на неё принесённые кушанья. Перед деревом каждого родича (на каждой могилке) ставиться стаканчик с хмельным, который накрывается кусочком хлеба а рядом кладутся ложка каши, одно печенье, кусочек сала, один блин и одно крашенное яйцо (в некоторых общинах принято яцо чистить и делить по числу собравшихся, а скорлупу оставлять на могилке).

После застолья начинается тризна: воины на горе «боряхуся по мертвецы», показывая своё боевое искусство. С высокой горы (или по доске) катают, соревнуясь, крашенные яйца. Побеждает тот, чьё яйцо укатится дальше, не разбившись.

К полуночи, на той же горе раскладывают дрова для большого костра. Заполночь начинается вторая часть праздника – Велесова Ночь, которая завершает велесовы дни и начинает Живин день (Живину) — Женский Родовой Праздник.

Женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Прославляют Живу, богиню жизни, которая оживляет природу, прислав на Землю весну. Все прыгают через огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы:

Кто прыгнет высоко —

У того смерть далеко.

На той же высокой горе затевают весёлые игрища и хороводы вокруг костра:

«Коло яри светом зарим

Мару борем, благодарим

Ярило, Ярило, яви свою силу!»

Ряженые играют сказку, повествующую о путешествии в мир Нави и возвращении в Явь.

Старики на Капи через волхвов обращаются к предкам, но чаще пытаются услышать их голоса и советы самостоятельно, вглядываясь в пламя костра и прислушиваясь к тишине ночи…

Обряд или вернее, радение, в эту ночь вполне возможно проводить не в группе, а одному. Разговор со своими родовыми Предками сложно вести вместе со всеми остальными. Лучше всего радение проводить в лесу, или, по крайней мере, у живого древа.

В эту ночь открываются Древние Дороги — Пути Богов. Духи леса выходят из глухих чащоб и заповедных урочищ на белый свет, а мёртвые возвращаются к живым.

В эту ночь Родовые Боги сильны как никогда!

30 апреля -1 мая: праздник Родоница, Живин день, Ночь Костров, Летень (славяне), Вальпургиева ночь (германцы), Бельтайн (кельты, англичане) — когда открываются границы между Мирами

СВЯТОДНИ /праздники/ Славян

Родоница

Этот день назван в честь Рода, бога семьи и Вселенной.

Род – Единый Бог Славян

Род — Родитель всего живого и сущего.

Он – Отец и Мать богов. Род участвует во всех порождениях, в том числе и людей. Род – Вселенная.

Род породил все что мы видимо вокруг. Он отделил мир видимый, явный — Явь, от мира невидимого, духовного — Нави. Он отделил Правду от Кривды.

Род упоминает в летописях с главными божествами вместе с Рожаницами, сопровождавшими его женскими божествами. Род и рожаницы считались умершими предками патриархального рода, который сородичи считали своими покровителями. Они так же имели и древнее наименования щур, дед.

Некоторые ученые считают Рода самым древнейшим божеством, покровителем плодородия (кстати, именно отсюда идут слова приРода, плодоРодие, уРожай). Более того, в нем видят верховное божество, повелителя туч, творца жизни на Земле. А еще согласно верованиям славян именно Рода посылает с небес на Землю души людей, когда рождаются дети.

Родоница наступит через 40 дней после весеннего Равноденствия

Тридцатого апреля заканчиваются последние весенние холода. С заходом солнца открывают зачин.

В этот день поминают предков, призывают их посетить землю: «Летите, милые деды…».

Ходят на могилы, принося поминальные дары: блины, овсяный кисель, пшённую кашу, крашенные яйца-писанки. После зачина начинается тризна: воины на горе «боряхуся по мертвецы», показывая своё боевое искусство.

С высокой горы катают крашенные яйца, соревнуясь. Побеждает тот, чье яйцо укатится дальше, не разбившись. К полуночи, на той же горе раскладывают дрова для большого костра.

Этот день РОДОНИЦА назван в честь Рода, бога семьи и Вселенной. Почитание Духов-Предков, связанное с их перевоплощением в кругу сородичей, объединяло общину руссов. Свещеннодейства родительских дней и особо Родоницы, обеспечивали целостность Рода.

Еще до своего появления на свет каждый русс уже составлял неотъемлемое звено наследственной цепи. Смысл самого празднества Родоницы и заключался в соединении Духов-Предков с еще не родившимся (не воплотившимся) потомством. Именно тогда Род осознавал себя как единую нерасторжимую сущность. Преемственность связывала поколения в замкнутое Волшебное Кольцо.

В русиче (русском) воля предков живет внутри, она единосущна и единокровна Роду — Волшебному Кольцу. Она есть Дух Народа. Потому на голову предателя Рода и обрушивались самые страшные проклятья, что он — раскольник, рвал Волшебное Кольцо. И действенность этих проклятий признавалась всеми и в позднейшие времена, ибо здесь обращаются к силам столь древним и столь властным…

Арабские путешественники говорили, что русичи-русы были непобедимы в битвах, пока они не стали христианами.

Русич не страшился смерти, ведь умирающий уходил только из земной Яви, но не покидал Рода; он присоединялся к своим Предкам-Духам, продолжая существование, теперь уже как родоохранная Сила-Могущество. Лишь черные души предателей Рода должны умереть вместе с телом и угаснуть навеки.

Родоница знаменовала начало настоящего тепла. В ночь Родоницы разжигали большие костры и начинали празднование Живина дня (Заполночь начинается праздник — Живин День)

Живин День

Первого Мая (Травеня) славяне празднуют Живин день. Праздник был посвящен Живе (или Живице , что означает «дающая жизнь») — богине рождения и плодородия, дающей жизнь всем созданиям, жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Она — подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

Жива — богиня Животворящих Сил Природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов, а также покровительница юных девушек и молодых жен.

Ее почитали на сороковой день от заката Божича-Коляды и Рождества Ярилы (т.е. от весеннее Равноденствия, когда День уже стал больше Ночи). Иногда богиню Живу звали Ярилица. Такое имя Жива получила за то, что имела власть пробуждать ярую силу жизни во всем, что имеет душу. Она также являлась дочерью и одной из ипостасей богини-матери Лады (супруги Даждьбога), «отвечающей» за здоровье и исцеление всего сущего. Считалось, что, когда Жива покидает какую-то душу, ее место занимает богиня Мара, и в тело приходит смерть…

При христианстве культ богини Живы был лживо подменён иудохристианами культом «Параскевы Пятницы».

Весенний славянский праздник Богини Живы, Богини Весны и Жизни во всех ее проявлениях начинался первого мая, заполночь. Считалось, что в эту ночь открывались границы между мирами Яви, Нави и Прави.

В Живин день — женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Таким образом они прославляют Живу, которая оживляет природу, посылая на Землю весну. Все прыгают через Огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы:

Кто прыгнет высоко

У того смерть далеко.

Здесь же затеваются веселые игрища и ведутся хороводы вокруг костра:

Коло яри светом зарим

Мару борем, благодарим

Ярило, Ярило, яви свою силу!

Также разыгрывались представления-сказки, персонажи которых путешествовали в мир Нави и возвращались в Явь. Эти празднества напоминали архаичные встречи весны на исконной земле ариев (Даария-Арктида), которые считаются предками славян — в Приполярье. Тогда больных везли на санях, чтобы они могли исцелиться под живительными лучами солнца. С рек сходил лед, и в них появлялось много рыбы, возвращались мигрировавшие в более теплые края звери… Жизнь и Солнце побеждали смерть. Этот культ просуществовал более 10 000 лет и, преобразившись, стал Живиным днем у славян.

С наступлением утра собравшиеся начинали угощаться печеньем, изготовленным в виде жаворонков. Кроме того, принято было отпускать в этот день на волю живых птиц, выкликая:

Жаворонушки, летите!

Нам зима-то надоела, много хлебушка поела!

Вы летите и несите Весну красную, лето жаркое!

Жива — богиня Животворящих Сил Природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов, а также покровительница юных девушек и молодых жен.

Она — подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

Другими словами, Жива – это жизнь, оживление, всё живое…

Матушка-природа пробудилась от зимнего сна. С каждым днём всё вокруг зеленеет, свежеет, распускается, оживает… Да и как по-другому, ведь весна на дворе? Между тем, наши предки издавна связывали этот процесс пробуждения и обновления с деятельностью славянской Богини Живы.

В Живин день славяне проводили обряды: на приобретение силы, богатства, любви, на очищение и т.п. Считалось, что сны ночью этого дня всегда вещие.

Но, в первую очередь, Живин день — это праздник, который славяне посвящали богам, дающим земле самое нужное — плодородие. Наши предки в этот день всячески задабривали богов, просили у них богатый урожай и здоровое потомство. Чествования богини устраивали, как правило, у засеянного поля. Наши предки в этот день всячески задабривали богов, прося у них богатый урожай и здоровое потомство… К вечеру разводили обрядовые костры по берегам рек и совершали древний арийский обычай — омовение в реке. Считалось, что весенняя холодная вода очищает от скверны… Женщины устраивали обрядовую пляску с метлами вокруг костра, символически очищая место от нечистой силы. Таким образом они прославляли богиню, которая оживляла природу, посылая на землю весну. Все прыгали через огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы.

Соберёмся на рассвете,

Чтоб восход увидеть Солнца,

Песнь ему споём, восславим

День прихода девы Живы*.

Ночью все костры горели

На холмах вокруг селений.

Зажигали по обряду –

Кремнем били по железу,

И огонь рождался новый,

Чтобы старое низвергнуть.

Женщины исполнят пляску,

Мётлами, метя пространство,

Чтобы в чистоте, без грязи

Гостью встретить спозаранку.

Согласно древним поверьям, воплощением Богини Жива зачастую воспринималась кукушка. Наши предки верили, что богиня Жизни превращалась в птицу и предвещала продолжение всего живого.

Кукушка прилетает из далёкого Ирия, небесного рая, куда уносятся души умерших, где пребывают девы судьбы, и указывает нам магические часы. Ведь славяне считали, что именно кукушка измеряет время жизни человека в Яви – так звался физический мир, в отличие от Нави – мира потустороннего…

Все мы с детства помним рассказы о том, что кукушка отсчитывает часы нашего рождения, жизни и смерти. Услышав звуки, которые она издаёт, мы прислушиваемся к ним и задаём ей вопрос: «Кукушка-кукушка, сколько лет жить мне осталось?». Вероятно, птица и не слышит нашего разговора с ней, но нам так и хочется, чтобы она отвечала своё бесконечное «ку-ку», от этого как-то спокойнее….

А ещё кукушка предвещала начало лета и сопутствующих ему гроз. По её голосу гадали о том, насколько удачным будет замужество, удастся ли собрать хороший урожай. И никто не задавался вопросом, откуда же ей всё известно, а не ошибается ли вездесущая, почему она знает о будущем и может на него повлиять…

Известен и древний народный обряд чествования кукушки. Девушки осеняли её, кумились между собой и завивали венки на берёзе. Такие действия были связаны с пробуждением сил природы, с расцветом весны. Таким образом, чествуя кукушку, славяне боготворили и принявшую её облик славную Богиню Жива. Они обращались к ней в обращениях, о долголетии, процветании, крепком здоровье. Люди верили, что Богиня может изменить судьбу человека и даровать ему более долгую жизнь.

Летень

Так же в начале мая празднуется Летень, это уже взросление молодца Ярилы, который выростит до мужа Перуна.

1-3 Травень (мая) – Призыв на власть Бога Перуна Летеня.

Обряд Cлавления Бога Перуна Световида во своевременном Престоле своем.

Рождён Весенем яко Ярила во Дите-Летень.

Как во Свой Божий Срок Весень Летеня Рождал

1-3 Летеня-Листеня (мая) – Венчание на власть Бога Перуна Летеня — Летень-Пар. Подтверждает свою Годность Погодой, ярится яко Парень.

Перед Обрядом жрец предъявляет Народу ветви Дуба с распущенными листьями показывает НаРоду явность Летнего Роста – не Почка, но Ветка.

Рости Всё одно. Горы не дно. Дуб не бревно.

Затем, после прохода на святилище через Весенние (Отцовы) врата.

У Треб Камня (Дединца):

Будь Здрав Всебог Перун Весень!

Правь во время Свое!

Да как рождён во свой то срок (Ярилой) да во Божий то прок Весенем да Летень да во свой то срок себя ковал тем да Русь (Славен) да укреплял.

Всебог Есть! Перун Есть! Световид Здесь!

Слава через Нас Да Сутьбы Наши!

Всебогу Перуну Летеню Сварожичу!

(выдаётся своевременный Чин Световида – Летень)

куётся молотом Летень:

Будь Летень Здрав! Собою Правь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Вальпургиева ночь

Ночь с 30 апреля на 1 мая. Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтейн, а в некоторых германских землях, у англичан, чехов и литовцев на первое мая принято водить хоровод вокруг Майского древа.

1-е мая с особой торжественностью праздновалось язычниками, то женщины и вообще все те, кто не отказался от языческих обрядов в пользу христианства, несмотря на строгое запрещение, продолжали собираться в недоступных местах, чтобы подобающими образом, то есть песнями и плясками, встретить 1-е мая. Обстановка (костры, дикая местность) способствовали распространению в народе рассказов о ведьмах, собирающихся в эту ночь в различных недоступных местах.

В Средние века в Европе, согласно легендам, канун 1 мая именовался Вальпургиевой ночью и считался грандиозным празднеством ведьм и колдунов. Название Вальпургиевой ночи по христианской легенде связано с именем т.н. Святой Вальпурги, Уимбурнской христианской монахини (Англия), приехавшей в Германию с целью основания монастыря.

Это время, когда, по германским народным поверьям, ведьмы собираются на великий шабаш на горе Броккен. Каждая ведьма, по поверьям, прилетала на шабаш на метле, на вилах или на кочерге. Эти предметы являлись своего рода непременными атрибутами или символами ведьмы. На этом сборище проводились определенные обряды, где ведьмы, колдуны и прочая нечисть пытались помешать благополучному наступлению весны, насылали порчу на людей, домашний скот и т.п. Ведьмы варили магическое зелье, ибо считалось, что травы в Вальпургиеву ночь обретали чудесную силу.

Бельтайн

Для северных кельтов Вальпургиева ночь, или как ее иначе называли — Бельтайн /Бельтэйн/, символизировала окончание зимы и наступление весны — «время большого солнца». Древние кельты верили, что в этот день открываются врата муждумирья.

Отмечаемый в ночь на 1 мая праздник Бельтайн (Beltane или Beltaine) был одним из двух самых важных праздников кельтского календарного года, который делился на два равных периода, открывавшихся большими праздниками — Самайном (Samhain) 1 ноября и Бельтайном (Бельтэйн) — 1 мая.

Эти даты были связаны с важнейшими вехами скотоводческого календаря — выгоном скота на летние пастбища в первые числа мая и возвращение его в стойла на зимний период — к 1 ноября.

С древности обряды, приуроченные к этим двум праздничным дням, имели большое сходство между собой, так как по существу смысловое значение их совпадало: обрядовыми действиями люди стремились обеспечить благополучие своей семьи, всей общины, сохранить основу их благосостояния — скот и посевы. Как и на Самайн, центральным ритуалом праздника Бельтайн было разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов.

По своему происхождению этот обряд, судя по отдельным сохранившимся фрагментам и по описанию его в исторических источниках, связан с культом Солнца, составлявшим важную часть языческих верований древних кельтов. Вот как описывался этот ритуал в средневековых источниках: в течении нескольких дней перед 1 мая жители общины собирали топливо для костров Бельтайна. Только определенные породы деревьев можно было класть в такой, считавшийся священным, огонь. На вершине горы готовили место и топливо для двух костров, а вокруг обоих костров рыли круглый ров, достаточно просторный, чтобы вместить всех собравшихся.

В канун Бельтайна во всех домах селения гасили огни. Задолго до рассвета жители выходили из домов и начинали подниматься вверх, по склону, гоня перед собой весь свой домашний скот. Процессию возглавляли друиды, облаченные в белые плащи.

Достигнув подготовленного для костра места, все становились в ров вокруг костра и молча ждали рассвета. Когда восток начинал алеть, особо уважаемые в селении люди добывали огонь для костра (путем трения друг о друга двух сухих кусков дерева).

Костер зажигался с появлением первых лучей солнца. Пели торжественный гимн солнцу, после чего собравшиеся трижды обходили по рву костер, три раза также прогоняли через огонь скотину (по узкому проходу между кострами), с зажженными факелами в руках обходили животных, вокруг своих земельных участков и домов. Этими же факелами зажигали и новый огонь в очаге.

Цель церемоний с огнем была двоякая: более древняя — умилостивление и почитание сил природы, и прежде всего бога Солнца, направленное на то, чтобы сохранить невредимыми стада, получить хороший приплод скота, урожай на полях. На Шетландских островах эти костры горели обычно три дня, и в эти дни ранним утром каждый житель селения должен был приветствовать Солнце, сказав ему: «Доброе утро!»

Много слов в русском языке и языках других славянских народностей связано с корнем «род» или «рож» (рожаница). Родина, родник, родословная, родына (семья по-украински), народ, родиа (молния), плодородие, урожденный, родственник, рождение, урожай – вот некоторые из них. Слова всем известны, они связаны с Богом Родом и Рожаницами, от которых все изначально начало быть. Слово «род» в понимании современных людей – это некое поколение людей, принадлежащих одной родовой ветви, исходящей от одного предка. Поэтому есть род людей со своими родственными связями и есть Бог Род – основа славянского пантеона богов и Творец всего сущего, исток, зарод.

Общее описание праздника Рода

Один из самых значимых дней в году у славян отмечает тогда, когда вспоминается весь род той или иной семьи, несут требы Роду-Вседержителю, совершают поминовение Предков. Даже если всё и перепуталось за столетия времён на Земле, тем не менее, славяне еще помнят и чтут такую традицию. Пусть даже неосознанно, но несут пасхальные яйца на могилы своих родичей, куличи, сладости, спиртные напитки.

Праздник этот зовется – Родоница, по-современному уже Радоница, Радуница. Можно встретить и такие названия – Радовница, Радунец, Радошница. Но все они несколько искажены, так как их корень соответствует «рад» — «радостному». Тогда как сам праздник светлым и радостным нельзя назвать. Печаль для славян не столько от страха смерти или иных страхов, сколько от того, что рядом с ними в живых нет дорогого сердцу родича.

Читайте книги сказок о славянских Богах!

На русском севере называют этот праздник по старинке – Родоница, увязывают название с Богом Родом, празднуют 24 апреля.

Незадолго до наступления Родоницы готовят пироги, студень, мясо, кашу, яичницу. Идут на могилы родственников, вспоминают и угощают Дедов. На Севере на в день Рода ходят или ездят к обетным Крестам.

Раньше на Севере было в обычаях хоронить умерших неподалеку от жилого дома, где проживала семья. Поэтому далеко нести подношение предкам не приходилось. У кого было в традициях хоронить родственников за чертой поселения, тогда несли угощенья предкам туда. В любой местности, где живут славяне, также было принято кормить Мать Землю яйцами и мёдом. Делалось это в честь поминовения дедов.

После этого обряда уже накрывали на стол, выставлялись столовые принадлежности по числу всех живых и мертвых, кого хотели пригласить, с кем хотелось поговорить. Да делались заклички Дедов – приглашение хранителей родов или тех умерших, кого приглашали за стол.

Пример закличек:

Гой Святы Деды, кличем-зовём вас!

А паче сородич почивший

(назвать имена умерших, которых поминаете)

Ходите до нас за наш стол,

Есть здесь всё, что Землёй рождено.

Чем богаты мы, всё есть, всё на этом столе!

Просим вас летите к нам!

Дата праздника дня Рода —Родоницы

День Рода, день Родоницы – 24 апреля 2022.

Это второй день после начала Вешних Дедов (или Навьей Седьмицы, Навьей недели), которые начинаются с 23 апреля и оканчиваются 30 апреля. Если дата Пасхи по современному календарю выпадает на конец апреля или начало мая, тогда есть большая доля вероятности, что старославянский праздник Родоница совпадет с современным православным обычаем – «родительским днем».

Чем отличается славянская Радоница от христианской?

Из-за той путаницы, что происходила неоднократно при вводе новых календарей, может случиться так, что Вешний Ярило, Весеннее Равноденствие, либо Красная Горка – веселые праздники выпадают на День Поминовения Предков. По мнению славян-родноверов такое недопустимо, чтобы веселые праздники и гулянья были в один день с горьким плачем и печалью, когда вспоминать нужно ушедших в Мир Нави родичей. Вот почему славяне, чтущие древнейшие традиции своих праотцев, выделяют для грустного поминания умершей своей родни особенный день – день Рода.

Подробнее: Славянский календарь

Как отмечать день Радоницы?

В Вешние Деды славяне праздновали торжество жизни, единение с Родом и чествовали память Предков. Это событие сопровождает ряд традиций:

- В Радоницу принято всей семьей (кроме нерожавших

женщин) отправляться на места родовых захоронений – погосты, или к обетному

кресту возле дома. Так замыкался родовой круг между Дедами и внуками. - Готовится обрядовое угощение для Душ Предков –

кутья, кисель и блины. За общим столом отводятся отдельные места и посуда для

поминаемых представителей Рода. Так же у славян было принято ставить угощение у

открытого окна, так как именно через него по преданию в дом возвращались Души. - По той же причине в Радоницу запирали все двери

в доме, а окна оставляли настежь открытыми. В некоторых регионах было принято

вывешивать из окна белое полотенце в качестве дорожки, по которой должны прийти

Души Предков. - В отдельных селениях для Предков готовили баню –

носили воду, оставляли веники и банные принадлежности, но сами мыться не

ходили.

В завершении недели Радоницы славяне провожали Дедов обратно в мир Нави. По традиции читали защитные заговоры, проводили обряды, где женщины проклинали смерть, а мужчины отгоняли ее ножом.

Связь с Предками

Говорят, что в мае нельзя гулять свадьбы, а то «всю жизнь маяться будешь» или так еще в народе говорится: «Жениться в мае – всю жизнь маяться». Не стоит в этом месяце справлять свадебные обряды, потому что в мае по старинке все вспоминают ушедших родственников, умерших предков. Когда наступает Навья Седьмица, все вспоминают силу рода своего. Радуются жизни, тому, что предки всегда рядом, незримо их особенно можно ощущать в день поминовения. Особое значение придают тому, что Род наш славянский един, а предки семей стали хранителями родов, посему и достойны почитания.

Сегодня в тех местах, где люди живут в тесноте, например, в больших городах, не у всех есть возможность посетить места захоронения своих родовичей, ушедших в Навь. Но это не главное, как считают хранители ведических знаний славян. Важно в такой день вспомнить добрым словом ушедших родственников, близких, дальних, а также основателей родов, если помнятся и они. Еще лучше будет, если накроете богатый стол для дедов, пригласите их и посидите с ними в тишине, поговорив по-родственному. Так и сохранится память о дедах и предках, так можно и внукам эту традицию передавать.

Подробнее о славянском Боге Роде:

Бог Род — славянский Бог-Творец

Знак Бога Рода

Красная Горка («КЛИКУШНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», ФОМИН ДЕНЬ)- 22-30 апреля – (Радоницкая неделя, Радуницкая неделя, в христианстве Фомина неделя) — праздничная неделя в народном календаре славян. (Некоторые современные источники «растягивают» это празднование до 10 мая).

То есть это не однодневный праздник. «Праздник этот продолжался, вероятно, несколько дней и совершался в честь солнца», — пишет Петрухин В.Я («Славянская мифология. Энциклопедический словарь», с.92).

Подтверждением этому служат исследования древнеславянских праздников П.Снегиревым (и далее — «Русские простонародные праздники», 1838 г., Том4): «Красная горка обычно начинается от Фомина воскресенья… С.Григорий Назианзин к етому времени относит праздник весны…Не останавливаясь на христианском обычае, совершенно противоположном по существу своему народному, перейдем к последнему. «Красная горка» один из праздников «красной весны», с него начинаются хороводные игры на горах и долинах, играются свадьбы, по Рускому выражению, на «красную горку». (стр.17).

Откуда название – «Красная горка», что это значит? Не вдаваясь в кучу ссылок на различные источники, напишу сразу вывод, который делает исследователь старины П.Снегирев (т.4, с.18). «Изкони горы, как колыбели человечества, родина и обитель богов и естественные пределы владений почитались священными и служили требищами для языческих племен древняго мира, которыя, по словам С.Писания, «сградиша сии себе высокая и столпы и капища на всяком холме высоцем» (III Царств, гл. XIV). (и с.23): «Красная горка» значит красивая, по местоположению и увеселительная по играм, какие обыкновенно бывали и до селе бывают».

Какие же праздники были в составе «Красной горки»? Оговорюсь, что в этом перечне будут только Славянские (языческие)

Праздники, имеющие подтверждение историческими источниками и принятые в общинах Родноверия (например, входящие в ССО СРВ, Велесов круг и др.).

22 апреля – Лельник

23 апреля – Ярило Вешний

30 апреля – Живин День

30 апреля – Радоница (Родоница)

Отмечаем, что с первого дня Праздника Славяне начинают выпекать и дарить друг другу куличи, которые уже позже стали называть по церковному — «пасхальные». Начиная с 23 апреля – Ярилиного Дня (а церковное – с Фомина воскресенья) «…толпою хаживали по тем домам, в коих бывали того года свадьбы, с приговорами: «вьюн вьюница, отдай наши яицы»». Молодые должны не только отдавать яицы и куличи, но даже поить их вином и пивом». В некоторых местностях ходят к каждому дому и поют под окнами: «Вьюн да вьюница, давай яицо; а не дашь яица, придет ветрица». Тогда из каждаго дома дают окликальщикам по несколку яиц. Где же находятся новобрачные, там угощают их пивом и вином… Собрав яицы с селения и сделав яишницы, они пируют. Ето обыкновение называется «Вьюнитством», вероятно, от слова «юный». П.Снегирев (1838 г., т.4, с.28).

Обратите внимание: окликальщикам яйца подавали только сырыми, так как они пекли их потом, вскладчину. Крашеные (обычно в красный цвет) вареные яйца уже дарились и применялись в кругу «своих» (в том числе и в качестве поминальных). Ярковыраженная символика языческого Кулича, крашеных яиц, связанная с плодородием и возрождением со Дня Ярилы, думаю, не нуждается в дополнительном описании. Достаточно привести одну ссылку: в «Слове об идолах» (начало XII в.) сказано, что славяне-язычники «чтут срамные уды и в образ сотворены, и кланяются им, и требы им кладут». А образ Ярилы, как известно, сопровождался выраженными половыми признаками.

Далее. В течение всех праздненств «Красной горки» организуются игры, хороводы, песни с упоминанием Славянских (языческих) божеств, в том числе — Дид, Ладо, Леля. Наиболее распространенными были молодежные игры, например: Сеянье проса, Сходбища, Плетень, Дон Иванович и другие. В народе Красную горку называли еще «кликушкиным воскресеньем», потому что в этот день жители села ходили по домам молодоженов и окликали их добрыми словами, желали хорошей жизни, за что получали кусок пирога и крашеное яйцо. В отличие от «определившихся» молодоженов, холостые парни и незамужние девушки на Красную горку знакомились между собой, выбирали себе суженых. … В древнем Спасске на Красную горку девушки и женщины в траурных платьях шли после обедни на кладбище с разным кушаньем и питьем, кланялись покойным родственникам. Плакали и причитали, катали крашеные яйца на их могилах, а потом, если и пили, то выливая остатки вина на могилы. Позже, переодевшись в праздничные наряды, шли играть на красную горку…. Существует и такая традиция на Красную горку – умывание весенним дождем. «Небесная водица», по древним поверьям, должна была приносить счастье. А если в этот день ударит первый весенний гром, то молодые девушки и женщины при блеске молний умывались дождем через серебряные или золотые кольца. Считалось, что это сохраняет красоту и молодость.

«Красной горкою» зовётся Фомино воскресенье, первый день этой недели весенних поминок, недели предстрадных свадеб. В этот день совершается заклинание весны. Молодёжь на заре на возвышенном красивом месте встречает восход солнца. Выбирается «хороводница», которая и при первом проблеске светила, благословясь, выходит на середину круга и произносит заклинание, сохранившееся на северо-восточной Руси:

Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное вёдрышко! Из-за гор-горы выкатайся, на светел мир воздивуйся, по траве-мураве, по цветикам по лазоревым, подснежникам лучами-очами пробегай, сердце девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из души вынь, в ключ живой воды закинь. От этого ключа ключи в руках у красной девицы, зорьки-заряницы. Зоренька-ясынька гуляла, ключи потеряла. Я, девушка (имярек), путём-дорожкой прошла, золот ключ нашла. Кого хочу — того люблю, кого сама знаю — тому и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем золотым ключом, добраго молодца (имярек) на многие годы, на долгая вёсны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Слава Яриле!

Все присутствующие при заклинании повторяли каждое слово за хороводницею, вставляя полюбившиеся каждому имена. Затем заклинавшая солнышко девушка, положив наземь посредине круга крашеное яйцо и круглый хлебец, затягивала песню-веснянку.

В селе Нижняя Серебрянка Воронежской области в этот день обязательно ходили в церковь, потом садились за стол. Начинали с пирога, который назывался Ряженый. Его пекли в каждой избе, без него праздник — не праздник. Украшали его различными фигурками из теста, потом разрезали на кусочки, смазывали коровьим маслом и ели. На стол подавали также холодец, кашу с молоком, борщ и обязательно четверть водки. После обеда выходили на Широкую улицу. Мужики ходили, выходили и брались за рушники, рядом в кругу вставали женщины. Шли друг на друга: кто кого собьёт. Состязались обычно село на село. Чьё село победит, туда и шли продолжать праздник. Шли с песнями, пели: «На дворе дождь не силён, не дробен», «Ой, дудки вы, дудки, звончатые гусли». На Широкую улицу приходили разнаряженные. Мужики в рубахах с расшитыми поясами, женщины в атласных сарафанах и цветастых платках.

Сейчас этот праздник сошёл на нет. Он заключается в посещении кладбища и застолья. В отличие от Пасхи не говорят люди: «Христос воскрес!» и не устраивают весёлых забав. Считается, что в этот день усопшие идут обратно на кладбище, погостевав у родственников всего недельку. В селе Сухой Донец на Красную горку по улице ходили ряженые, «водили козла». Водили хороводы, пели песни: «Не бела заря», «По двору-двору», «В саду яблонька лесная», «Расцветала сирень». На этот праздник катали яйца с горы. Ходили в лог, да с бугра катилось яйцо

По всей Украине в этот день ходили дети по домам славить «ярь и зеленачку». Дети носили с собою в руках деревянную ласточку Повсеместно девушки ходили по улицам и пели веснянки. Красная горка была одним из самых любимых праздников в дореволюционной России. Кроме того, Красная горка — это самый популярный день для заключения браков, для венчания и соединения новых пар перед лицом Бога.

Источники

Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар. — Мн.: Полымя, 2002. — 238 с. — ISBN 98507-0298-2. (белор.)

Громыко М. М. Мир русской деревни. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 446 с. — ISBN 5-235-01030-2.

Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. — К.: Т-во «Знання України», 1993. — 112 с. — ISBN 5-7770-0582-9. (укр.)

Сахаров И. П. Сказания русского народа. Народный дневник. — СПб.: Издание А. С. Суворина, 1885.

Снегирёв И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. (Выпуск 4). — М.: Университетская типография, 1839. — 40 с.

Христова Г. П., Ревнева С. Н. Календарные праздники и обряды Воронежской области // Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост. Т. Ф. Пухова, Г. П. Христова. — М.: Издательство ВГУ, 2005. — С. 7—21.