Приблизительное время чтения: 9 мин.

Большинство из вас наверняка помнит, как во многих крупных городах в пасхальные дни местные власти выделяли целые автобусные маршруты, чтобы люди могли приехать на кладбище. А те, кто постарше, подтвердят, что даже в годы воинствующего атеизма традиция посещать могилы родных на Пасху свято исполнялась и простыми тружениками, и представителями тогдашней элиты.

Эта традиция была обусловлена несколькими факторами: попасть в храм на Пасху было трудно, на кладбище в будний день тоже, при этом людям хотелось как-то соединить Великий праздник с памятью о почивших предках. Однако этот обычай посещения кладбища в сам день Пасхи противоречит уставу Церкви: в течение первой Светлой недели поминовение усопших вообще не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Ну а для того, чтобы верующие могли после окончания Светлой недели помянуть усопших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня Церковь установила особый день поминовения усопших — Радоницу. Она имеет интересную историю и глубокий смысл…

Традиционно Радоница празднуется во вторник, который следует сразу после Фомина воскресенья. В 2022 году Радоница празднуется 3 мая. Именно на нее (и на два предшествующих дня) приходится годовой «пик посещаемости» кладбищ и массовых поминок.

Какова главная идея этого праздника? Как он появился у нас на Руси, через какие этапы развития прошел за всю историю своего бытия? И самое главное — что говорит о нем Церковь, и какие элементы народного варианта его празднования не имеют к церковной традиции никакого отношения? Попробуем ответить на эти и многие другие вопросы.

Радоница: рудимент языческой культуры

Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась нашими предками еще задолго до того, как Русь стала христианской. Ее прежнее название — Радуница, а смысл её можно понять, лишь имея представления об архаичных верованиях славян.

Как и большинство народов древности, племена, населявшие территории нынешних Украины, Беларуси и европейской части России, не сомневались в существовании загробного мира. Наши предки верили, что после смерти человека его душа возносится к богам и переселяется в царство мертвых. Однако, в отличие от развитых религий Ближнего Востока и Средиземноморья, восточнославянское язычество не наделяло потустороннюю жизнь какими-либо нравственными чертами и не знало таких понятий, как «ад» и «рай». Все, кто умер ненасильственной смертью, уходили в иной мир, улетали в Ирий, на юг, в далекий край, который из живых могли посещать только птицы. Там жизнь, безусловно, была иной, но принципиально почти не отличалась от того, чем покойник занимался до своей кончины.

Из царства мертвых обратной дороги не было, однако существовали определенные дни в году, когда между двумя мирами устанавливалась живая связь, и души ранее почивших людей могли приходить в родные места, проведывать своих близких, участвовать в их делах. Обычно такие особые периоды приходились на дни солнцестояний и равноденствий. Кроме того поминальный цикл был также связан с аграрным календарем, поэтому часто мертвых особо почитали либо накануне, либо после окончания тех или иных полевых работ.

В честь предков полагалось устраивать тризны — ритуальные обеды с обильным возлиянием, игрищами, песнями, хороводами и прочими элементами, которые в наше время называются «культурно-массовыми мероприятиями». Их цель была проста — задобрить души умерших, снискать их благосклонность. Дело в том, что древний славянин видел в своих усопших дедах-прадедах уже не простых людей, а духов, которые обладали некоторыми божественными способностями. При желании они могли воздействовать на силы природы — либо вызывать катаклизмы (засухи, поветрия, землетрясения), либо же ниспосылать различные благодатные дары (обильный урожай, теплую погоду, приплод скота). От капризов умерших зависело существование живых, и поэтому живые стремились всячески «уважить» души своих предков. Считалось, что богатая тризна, веселье, хорошее слово о покойнике, хвала в его честь гарантировали покровительство небес и благосостояние народа.

Радуница была одним из таких поминальных дней. Точнее, это был даже не день, а целый цикл, который длился примерно неделю и приурочивался к приходу весны. Всем селением выходили в поля, рощи, на луга, закликали духов. При этом старались принести покойникам радость — теплым словом, почтительным обращением. На могилах в честь умерших произносились тосты, а часть вина выливалась на землю. То же самое проделывалось и с едой — славяне верили, что принесенная на могилы пища попадает на тот свет, и предки могут ею полакомиться.

В целом все описанные ритуалы благополучно дожили до наших дней — и сегодня на кладбищах бездомные и уборщики подбирают куски хлеба, печенье, конфеты, стаканчики с водкой, оставленные заботливыми родичами на могилах близких и друзей. Суть и смысл этих традиций давно позабыты, но многие люди до сих пор их соблюдают, не думая о их языческом значении. Не понимая, что они противоречат христианскому учению.

Радоница: христианское понимание поминок

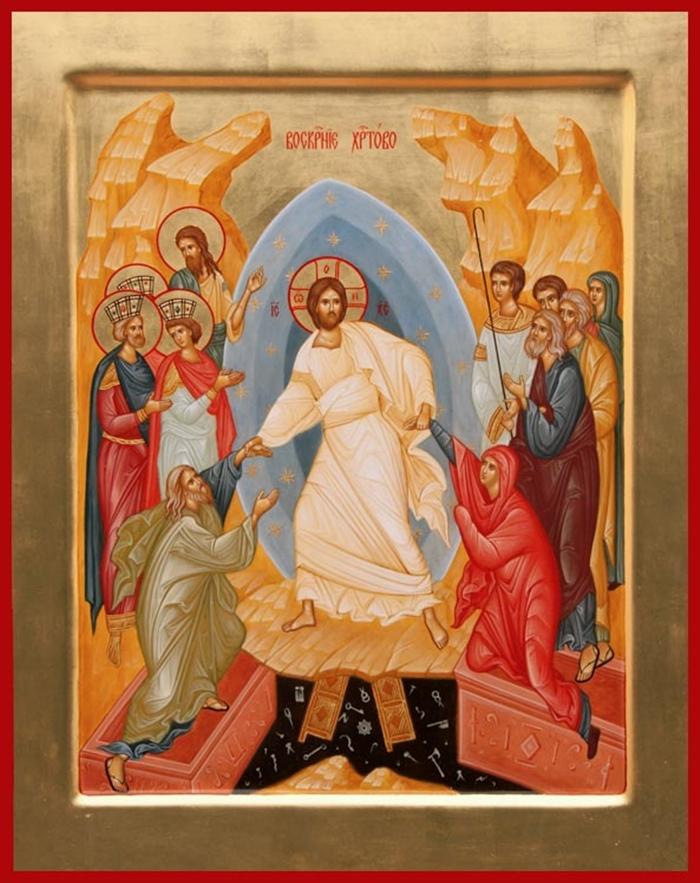

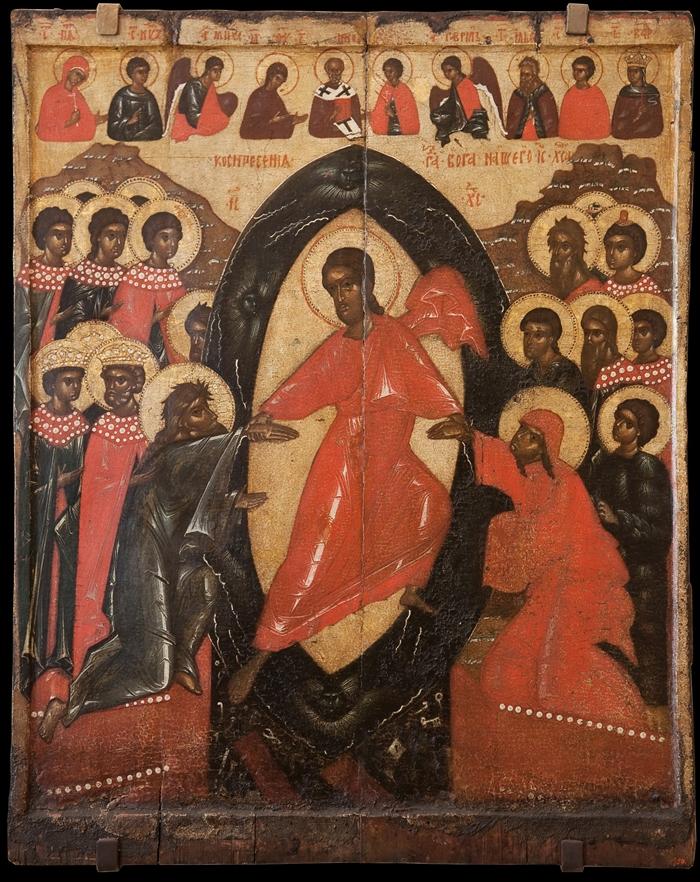

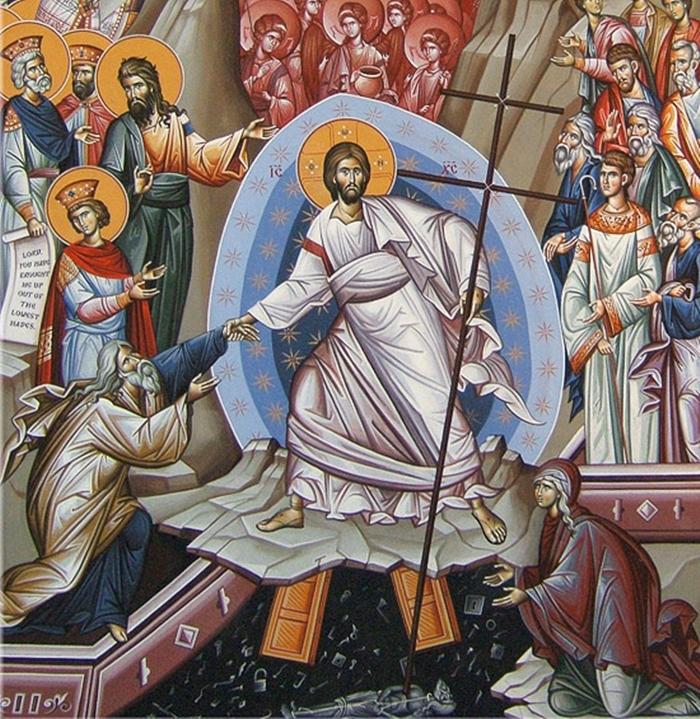

Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней , и отражает веру христиан в воскресение их мертвых. Именно в Фомину неделю вспоминается также сошествие Господа Иисуса Христа во ад, его победа над адом.

Как пишет свт. Афансий Сахаров («О поминовении усопших по уставу Православной церкви»), Радоница обязана своим происхождением церковному правилу, согласно которому Великим постом поминовение усопших переносится на определенные дни — Родительские субботы. И не совершается затем в дни Светлой недели. По уставу поминовение может быть совершенно в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Этим днем и является вторник Фоминой недели. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи к этому дню всегда скопляется немало памятей об усопших. К такому перенесенному на вторник Фоминой седмицы поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение и их родственников (у нас и сейчас есть обычай при поминовении одного усопшего по какому-либо нарочитому случаю совместного поминать и других умерших близких людей). А к этому поминовению немногих усопших и их сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы…»

На Руси, как мы говорили выше, еще и до принятия христианства существовали традиции «весенних поминок». Церковь какое-то время боролась с языческими погребальными обрядами и с самим культом предков. В итоге христианство придало новый смысл этим старым традициям. Церковь наполнила их христианским содержанием.

Вообще, богословие (в отличие от «всезнающих» бабушек-фольклористок) мало что может сказать утвердительного о загробной участи человека. Эта тема всегда была больше предметом благочестивых догадок, а не соборных дискуссий или кабинетных исследований. Христиане верят в бессмертие души. Верят в то, что земная жизнь человека оказывает принципиальное влияние на его грядущую жизнь в вечности. Еще верующие знают, что все мы, по слову Самого Христа, воскреснем в положенное время, получим новое тело, а наша вечная участь определится тогда окончательно. Вот, пожалуй, и все догматические постулаты, которые напрямую касаются «потусторонней» темы. Дальше идет уже сфера живого опыта Церкви, в котором есть очень различные свидетельства о посмертных реалиях. Среди них, однако, можно и нужно выделить наиболее важные моменты.

Православие говорит о том, что после своей смерти человек теряет очень важную особенность — он уже не может самостоятельно производить в себе качественные изменения. Проще говоря, он не в силах каяться. Конечно, переступив порог смерти, христианин не утрачивает способность сожалеть и сокрушаться о содеянных ошибках. Но это нельзя назвать покаянием — оно присуще лишь живым и предполагает не только сокрушение в грехах, но и труд над собою, внутреннюю перемену и освобождение от того негативного груза, который накопился в течение земного пути. После смерти у человека больше нет тела, а значит — природа его становится неполноценной, что делает невозможными какие-либо перемены.

Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Церковь всегда верила, что между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся людей. По нашим молитвам, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из житий святых, загробная участь умерших действительно может меняться. Более того, чем чище становимся мы сами, тем большее улучшение своего состояния могут получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше добро как бы передается другим, ведь все мы — живые и мертвые — соединены, подобно клеточкам одного организма, в Едином Теле Христовом — Его святой Церкви.

Церковь разрешает поминать умерших едой, но видит в этом совсем иной, отличный от языческой тризны смысл. Еда — это всего лишь форма милостыни, которую мы творим ради умершего. И здесь очень важно — как мы ее творим. Милостыня, в первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее, сострадательнее. И если это произойдет, то и покойникам нашим будет намного легче по ту сторону жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, что называется, для «галочки» или «для своих», без молитвы об умершем человеке, то вряд ли от такого обеда умерший получит много пользы. Не рюмки с водкой ему теперь нужны (алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках), а наша молитва — искренняя, чистая, живая. Лучшим же местом молитвы является храм Божий.

Принося еду в храм, также важно помнить несколько моментов. В храме, прежде всего, молятся. И без молитвы оставленное приношение (свечи, продукты, деньги) не имеют для покойника никакой ценности. Можно принести горы, но если это будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого будет мало. И для нас, и для умершего. Разве что нуждающиеся будут благодарны за это. И, наоборот, если человеку нечего пожертвовать, но он будет горячо молиться о своем родном или друге, то эта молитва будет ценнее любых богатых приношений. Важно в конечном итоге понять, что Царство Небесное не покупается и не продается ни за какие деньги. Царство Небесное достигается только усердным духовным трудом, и наша милостыня (еда — в том числе) — это всего лишь один из элементов такого труда.

Как видим, у Радоницы два пласта — языческий и христианский. К сожалению, первый из них оказался более понятным простому человеку в силу своей внешней эффектности и легкости в исполнении. Ведь это же совсем нетрудно — придти на кладбище, сказать несколько теплых фраз о покойном, выпить и закусить, а потом оставить часть обеда на «гробках». Куда тяжелее постоянно молиться об умершем и делать добрые дела в его память — искренне, непринужденно, бескорыстно. Но только так, и никак иначе можно помочь нашим родным, которые переступили чертог вечности — любовью, молитвой, добром. Иначе и на кладбище ходить нечего — все равно толку не будет. Ни на этом, ни на том свете.

Фото автора. На фото: Смоленское кладбище и часовня блаженной Ксении. Петербург, 2011 г.

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.

Историческое содержание

См. раздел: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- Радоница

- Родительские субботы

- Со святыми упокой

- О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви свт. Афанасий (Сахаров)

- Радоница! Время поминать… свящ. Константин Пархоменко

- Правильно ли считать Радоницу праздником, ведь это день поминовения покойных? Л. Никеева

- Молитвы об усопших

- Радоница – общий праздник с усопшими игумен Нектарий (Морозов)

- Тест: Жизнь после смерти

- Кроссворд «Церковное поминовение усопших»

- Радоница. Беседы с батюшкой

На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости Воскресения Христова, в храмах отменяются заупокойные панихиды и не совершается гласное поминовение усопших (поминовение усопших на проскомидии совершается всегда). Для того, чтобы верующие смогли разделить с ними духовное торжество Воскресения Господня, после окончания Светлой седмицы, во вторник, Церковь установила особый день поминовения усопших – Радоницу.

Этимологически слово «радоница» восходит к слову «радость», причем особое место Радоницы – сразу после Светлой пасхальной Седмицы – призывает радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Распятием и Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по словам митрополита Сурожского Антония, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших». Поминовение усопших отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви, основанной на земле Господом Иисусом Христом, Который «не есть Бог мертвых, но Бог живых».

Перед тем, как идти на кладбище, следует посетить храм, причаститься и помолиться об усопших на Литургии и панихиде. Вспомним историю Киево-Печерской Лавры, когда на пасхальное приветствие преподобного Дионисия святые отцы, в пещерах почивающие, ответили «Воистину Воскресе!». Почему бы и нам, придя с молитвой на кладбище, не сказать нашим усопшим «Христос Воскресе!», прочитать у могилы Пасхальный канон, стихиры Пасхи. Это действительно духовная радость, которой мы делимся с усопшими.

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит Уставу Церкви. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

* * *

Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия:

Нарочитое Пасхальное поминовение усопших – «Радоница» – не предусмотрено ни греческим, ни русским церковным Уставом, и оно совершается у нас «по благочестивому обычаю». Его появление в русской богослужебной традиции связано, очевидно, с тем, что с понедельника после «Фомина воскресенья» Устав разрешает совершение достаточно скромных заупокойных служб – литий. Поэтому в некоторых областях Радоницу справляли в понедельник. Соответственно, только с этого времени Устав разрешает верующим приходить на могилы своих ближних. (Распространённый в народе обычай приходить на могилы в день Пасхи и других больших праздников со снедью и спиртными напитками в корне противоречит христианской догматике и восходит к языческим тризнам на могильных холмах.) Приходя, люди громко делятся с усопшими радостной вестью о воскресении Христовом. Вероятно, с этим связано и само название поминовения – «радоница». (В некоторых местах этот день называют древнеславянским словом «навий», то есть «день мёртвых». В Малороссии его также называют «могилками», «гробками», «проводами».) «Неофициальный» характер этого поминовения подчеркивается тем, что церковный Устав не предусматривает для богослужения особых заупокойных апостольских и евангельских чтений.

Богослужебные (литургические) особенности

В Триоди нет специального последования этой службы. Обычно после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Устав в строгом смысле не допускает включение заупокойных песнопений в чин панихиды. Поэтому любые последования панихиды, совершаемые в приходской практике, в которых допускается смешение пасхального и заупокойного элемента, можно рассматривать как неуставное литургическое творчество.

Есть две практики; условно их можно назвать «московская» и «петербургская». Каждая практика устанавливает свой баланс между пасхальными и заупокойными песнопениями.

«Петербургская» практика панихиды на Радоницу

В этом варианте схема панихиды сохраняется, в нее вставляется минимум пасхальных песнопений: «Христос воскресе из мертвых…», ирмосы Пасхи, кондак «Аще и во гроб…».

«Благословен Бог наш…»

«Христос воскресе из мертвых…» (трижды).

Трисвятое и другие молитвословия обычного начала.

«Приидите, поклонимся…». Псалом 90-й.

Мирная заупокойная ектения.

Аллилуиа с заупокойными стихами.

Тропарь «Глубиною мудрости …» (дважды); «Слава, и ныне»: «Тебе и стену…».

Тропари по «Непорочных» «Благословен еси, Господи…» и «Святых лик обрете…».

Малая заупокойная ектения.

«Покой, Спасе наш…», «Слава, и ныне»: «От Девы Возсиявый…».

50-й псалом.

Канон: ирмосы Пасхи, в каждой песни священнослужители один раз поют припев «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих» (хор повторяет), затем духовенство — «Слава», хор — «И ныне». Катавасии нет.

По 6-й песни — малая заупокойная ектения. Кондаки «Со святыми упокой…» и «Аще и во гроб…».

На 9-й песни — диакон, подняв кадило, возглашает: «Богородицу и Матерь Света…». Хор: «Дуси и души праведных…» и сразу поется ирмос 9-й песни «Светися, светися…». После этого ирмоса — Трисвятое и обычное последование заупокойной литии.

В конце произносится отпуст панихиды «Воскресый из мертвых Христос, истинный Бог наш…», затем диакон возглашает: «Во блаженном успении…», поется «Вечная память».

Конечное «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) и «И нам дарова живот вечный…».

«Московская» практика панихиды на Радоницу

В московском варианте, который заимствован нами из книги архимандрита Иоанна (Маслова), за основу берется сокращенное последование пасхальной утрени, в которое, в свою очередь, вставляются заупокойные молитвословия. То есть в этой версии, в отличие от предыдущей, акцент смещается в сторону пасхальных песнопений.

«Благословен Бог наш…»

«Христос воскресе…» (трижды). Стихи: «Да воскреснет Бог…» с пением тропаря: «Христос воскресе…». Во время пения этих стихов священник совершает малое каждение с пасхальным трисвечником.

Мирная заупокойная ектения.

Пасхальный канон (ирмосы без тропарей, без припева: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих»).

По 3-й песни — малая заупокойная ектения и ипакои: «Предварившия утро…».

По 6-й песни — малая заупокойная ектения, кондаки «Со святыми упокой…» и «Аще и во гроб…».

По 9-й песни — малая заупокойная ектения. «Плотию уснув…».

Воскресные тропари: «Благословен еси, Господи… Ангельский собор…». Совершается полное каждение храма.

Стихиры Пасхи.

Сугубая заупокойная ектения.

«Премудрость», «Христос воскресе…» (трижды). Затем священнослужители запевают до середины «Христос воскресе…», а хор заканчивает, и отпуст: «Воскресый из мертвых Христос, истинный Бог наш…».

Диакон возглашает: «Во блаженном успении…» и поется «Вечная память»

Радоницей принято называть день поминовения усопших. Название праздника неслучайно. Многие этимологи объясняют происхождение этого образования от слов «радость» или «розовый куст». Радоница, или Радуница – это день, когда все христиане радуются воскрешению Иисуса Христа и поминают упокоившихся близких, которые нашли успокоение на Небе. Издавна было принято укрывать могилы родных цветами, часто для этого использовали розы.

Содержание

- 1 Описание праздника Радоница в православии

- 2 Как определить дату празднования

- 3 Православные традиции в этот день

- 3.1 Как вести себя на кладбище

- 3.2 Что нельзя делать на Радоницу

- 4 Тексты православных молитв

- 4.1 Об усопшем христианине

- 4.2 Вдовца

- 4.3 Вдовы

- 4.4 О почивших детях

- 4.5 Об усопших родителях

- 4.6 Чин литии для мирянина дома и на кладбище

- 5 Часто задаваемые вопросы

- 5.1 Могут ли посещать кладбище беременные женщины

- 5.2 Если у меня нет практической возможности попасть на кладбище в этот день, что делать?

- 5.3 Почему нельзя посещать могилы на протяжении Светлой недели или на Пасху?

- 5.4 Запрещено ли употреблять алкоголь на поминках?

- 5.5 Можно ли поминать тех, кто был кремирован?

- 5.6 Нормально ли разговаривать с умершим родственником?

Описание праздника Радоница в православии

Поминовение проводят после Пасхальной недели. Дата дня Радоницы меняется каждый год. Она зависит от условий расчета, принятых церковным календарем.

Церковь устанавливает специальный период для посещения кладбищ с возложением цветов к могилам упокоенных родных и близких. Сегодня празднование Радуницы приобретает черты паломничества. С раннего утра православные верующие отправляются на кладбище, чтобы посетить все места упокоения, оставить там пасхальные яйца, сладости или куличи. Использование еды, оставление сладостей или напитков не отвечает требованиям церкви, поэтому осуждается священнослужителями.

Единственное, что необходимо делать в этот день, – это совершать богослужения, а также присутствовать на полной панихиде, включающей пасхальные песнопения. Эти мероприятия требуют непосредственного участия церкви. Служители готовятся к Радунице заранее, подготовка начинается в середине пасхальной недели, заканчивается тематической литургией.

Как определить дату празднования

Переходящую дату принято рассчитывать, основываясь на дате Пасхи. Радуница традиционно празднуется во вторник, после окончания пасхальной недели. Это 9 день после Пасхи (в 2023 году – 11 мая). Он выбран так неслучайно. К девятому дню души усопших требуют особого поминовения.

Православные традиции в этот день

Помимо посещения храма христиане традиционно посещают кладбища. Этот день предопределен церковью заранее, родные и близкие тех, кто покоится в земле, имеют возможность правильно подготовиться. С началом весны христиане вспоминают о могилах, приезжают туда, чтобы убрать мусор, сделать небольшой ремонт могил, поставить новые ограждения.

Как вести себя на кладбище

Священнослужители рекомендуют заранее заказывать богослужения. К могилам лучше привезти новые венки, украсить памятники цветами, сделать новые надписи. Эта традиция передается из поколения в поколение, каждая новая семья берет на себя ответственность по уходу за памятниками и кладбищенскими могилами своих предков.

Что нельзя делать на Радоницу

Церковь категорически отрицает языческую традицию, когда на кладбище накрывают столы, едят или пьют рядом с могилами. Священники расценивают это действо как неуважение к памяти усопшего.

Тексты православных молитв

Есть специальные молитвы, которые принято произносить дома или перед могилой.

Тексты допускается читать из молитвослова.

Об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Вдовца

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Вдовы

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

О почивших детях

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Об усопших родителях

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их), душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во все дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладно и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиво Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молиться Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чин литии для мирянина дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Часто задаваемые вопросы

Кладбище – особое место. У многих православных возникает вопрос, как вести себя рядом с могилой, что означает Радуница во время памяти об умершем человеке. Действительно, плач во время праздника не приветствуется. Священники отмечают, что истинные христиане должны радоваться тому, что упокоившийся человек нашел свое смирение и перешел в царство вечного мира, возглавляемого Иисусом Христом.

Помимо этого, вокруг праздника поминовения возникают разные суеверия, которые трактуют по-своему, не обращаясь к служителям церкви. На самом деле, этого можно избежать, если заранее изучить информацию, связанную с традициями и запретами празднования.

Могут ли посещать кладбище беременные женщины

Этот вопрос связан с некоторыми церковными запретами, которые касаются женщин. Если говорить о будущих матерях, то никаких запретов нет. Единственное, что может стать препятствием – это самочувствие беременной. Если женщина плохо себя чувствует, то ей лучше остаться дома и прочитать собственную молитву перед домашним иконостасом.

Если у меня нет практической возможности попасть на кладбище в этот день, что делать?

Несмотря на то, что церковь намеренно выделяет день для посещения могил, служители не требуют строгого соблюдения правила присутствия. При невозможности посетить кладбище в Радуницу христиане могут помянуть усопших дома, а съездить к могиле можно в другой день после Пасхи.

Почему нельзя посещать могилы на протяжении Светлой недели или на Пасху?

Это один из запретов, который касается церковных традиций. Светлая неделя и день Пасхи предназначены для воспевания торжества небесной жизни над смертью. Память об усопших при этом отодвигается на второй план. Исключение составляют случаи, когда человек умер в этот период или упокоился незадолго до наступления Светлой недели. Что касается традиции поминальных обедов, то их лучше перенести на Радуницу.

Запрещено ли употреблять алкоголь на поминках?

Этот вопрос всецело отдан под ответственность самого православного христианина. Обычай употребления алкогольных (хмельных) напитков восходит к традиции, которая поощрялась церковью. Она предполагала организацию пиров для нищих и юродивых. Когда во время устраиваемых застолий, каждому, кто приходил помянуть усопшего, предлагали выпить вина за его упокоение.

Сегодня эта традиция трансформировалась в ситуацию, когда вино или водку оставляют на могиле. Это порицается официальной церковью. Дома, за столом, выпить за упокой может каждый, кто несет ответственность за свои действия.

Можно ли поминать тех, кто был кремирован?

Ответ на этот вопрос всегда был и остается положительным. Несмотря на то, что церковь считает погребение тела самым предпочитаемым вариантом, кремирование не запрещено. После развеивания праха об усопшем можно молиться, вспоминать во время празднования Радуницы, заказывать литургию, панихиду или отпевание.

Нормально ли разговаривать с умершим родственником?

Многие православные считают, что мысленные разговоры с покойником недопустимы церковью. На самом деле, в том, чтобы сохранить духовную связь, нет ничего плохого. Можно разговаривать с умершим. При этом категорически запрещено пытаться вызывать дух, проводить ритуалы или взывать к темным силам. Эти поступки – прямое доказательство отступления от истинной веры. Как ни тяжело смириться с утратой, необходимо понимать, что смерть – это путь к духовному воскрешению или возрождению.

Краткое содержание:

- Радоница – день памяти усопших

- Как отмечают Радоницу

- Запреты Радоницы

- Радоница или Радуница: как правильно называть славянский праздник

- Значение славянского праздника Радоница

- Традиции Радоницы

- Как молиться за усопших?

- Обсуждение

В первый вторник после пасхальной недели православные христиане молятся за своих близких, которые оставили земную жизнь. Это особый день, который имеет свои традиции и запреты.

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

Радоница – день памяти усопших

Существует очень много поминальных дней, но в отличие от них, Радоница имеет особое настроение. Благодаря этому она приобрела особый статус в поминальном цикле. В этот день церковь молится за всех усопших не со слезами на глазах, а со светлой радостью.

Христос Воскресе, а это значит, что воскреснет и каждый верующий в него. Живые и мёртвые воссоединятся в новых вечных телах и унаследуют Небесное царство. А пока живым нужно просто горячо молиться.

Как отмечают Радоницу

Наши предки с приходом Радоницы всегда произносили такую поговорку «утром плачут, а вечером скачут». Это отражает схему давнего поминовения. Сначала люди должны посетить церковную службу, а потом приступить к веселой трапезе. Раньше люди устраивали пляски.

Сейчас же православие одобряет далеко не все славянские обряды. Как и ранее, день рекомендовано начать с богослужения. Перед тем, как начнется служба, следует заказать поминовение у свечного ящика. Необходимо подать имена усопших, чтобы священник помолился за них во время литургии.

После богослужения люди отправляются на кладбище к родным и близким людям. Здесь священник может отслужить литию. Этот краткий заупокойный чин можно проводить вне церковных стен.

Многие проводят трапезу у надгробия, но священнослужители этого не очень одобряют. Они считают, что в этот день можно убраться на могиле и помолиться, а вот поминальный обед лучше делать дома в кругу родных и близких. Благим делом считается сотворение милостыни от имени усопшего. Можно накормить нуждающегося или же пожертвовать на храм.

Запреты Радоницы

Православие запрещает следовать языческим традициям, а именно:

- катать на могиле пасхальные яйца;

- поливать могилу спиртным;

- оставлять на надгробии тлеющие сигареты.

Над могилой нельзя ссориться и сквернословить, а также плохо говорить об усопшем.

Церковь не любит, когда близких поминают «для галочки», бездумно заплатив за записку в церкви. Лучшим вариантом станет просьба об усопших своими словами и от чистого сердца.

Радоница или Радуница: как правильно называть славянский праздник

«Русский орфографический словарь» РАН под редакцией В.В. Лопатина фиксирует написание Радоница и Радуница. Оба варианта имеют статус равноправных. При этом название праздника пишется с прописной (большой) буквы.

В современной православной традиции большее распространение получил вариант «Радоница». Такого написания в большинстве случаев придерживается, к примеру, сайт Московского патриархата. В сугубо светском пространстве чаще встречается написание с буквой У.

Напомним, Радоница (Радуница) отмечается на 9-й день после Пасхи. В православной традиции это день особого поминовения усопших. У христиан принято не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в вечную жизнь. Представители церкви обращают внимание, что обычай оставлять еду, пасхальные яйца или рюмки водки с хлебом на могилах восходит к язычеству. В христианском представлении душам усопших нужна не еда, а молитва.

Значение славянского праздника Радоница

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Другие интересные факты:

- Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную.

- Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

- Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносят крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души.

- Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Евангелие от Матфея, 22:32).

Распространившийся в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Традиции Радоницы

Всегда для поминовения славянские народы готовили обрядовую пищу. Это происходило вплоть до середины XX века. Например, одни всегда готовили «драчену». Это пирог, приготовленный из тертого картофеля. Другие всегда в этот день готовили густую сладкую кашу, а некоторые пекли блины и дарили лепешки. Были и такие народы, которые на Радоницу варили пиво из остатков пшеницы.

На Радоницу также принято было красить яйца, но только не в пасхальный красный цвет, а в «печальные» – желтый или зеленый. Именно с яйцами было связано множество языческих обрядов. Их закапывали у могил или же катали по холмикам.

Во время поминальной трапезы хозяйки всегда следили за тем, чтобы на столе было нечетное количество блюд, и каждое из них должно было быть разложено по двум тарелкам. А вот в северных губерниях было принято топить баню для усопших. Там всегда оставляли новые веники, мыло, шайки с водой, а при входе на пол всегда насыпали слой золы. Люди верили, что сутра можно будет увидеть следы предков.

В этот день всегда следили за погодой. Большое значение придавали дождю на Радонице, как «первому летнему». Дети пели песни, посвященные дождю. Люди верили, что первые капли целебные, поэтому всегда подставляли под дождь лицо. А больных и стариков специально выводили под дождь, чтобы он стал с них все болезни. Если на Радоницу случалась гроза, то девушки старались умыться через золотое кольцо. Делали они это для того, чтобы долго оставаться молодыми.

Как молиться за усопших?

Помяни, Господь, твоего раба и нашего брата (имя), который отошёл к Тебе с верой и надеждой на вечную жизнь. По любви к человечеству отпусти ему грехи и прости неправедные поступки, совершённые сознательно и невольно. Избави его от вечного наказания и адского огня, даруй ему наслаждение, подготовленное для тех, кто любит Тебя. Даже совершая грехи, он не отступал от Тебя и не сомневался в Отце и Сыне, и Духе Святом, прославленных как Единая Троица. Он до последнего вдоха считал себя православным. И Ты не откажи ему в милости, засчитай эту веру вместо добрых дел, чтобы упокоить его со святыми. Ты щедр и знаешь, что нет человека, который прожил бы жизнь и не согрешил. Только один Ты без всякого греха, Твоя правда вечная, Ты Бог помилования, щедрости и любви к людям. Тебе посылаем славу во веки – Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь».

Читайте также: Когда вернется «Макдоналдс» в Россию весной 2022: открытие ресторанов «Макдоналдс»

Источник ftimes.ru

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

На 9 день после Пасхи православные верующие приходят в храмы, где особым, праздничным чином совершается поминовение усопших. Торжество слышится уже в самом названии дня, созвучном радости. Но можно ли праздновать смерть?

Читайте также: Сорок дней после смерти

Содержание страницы

- Что означает этот праздник

- «Воскресе Христос – и жизнь жительствует!»

- Какого числа родительский день после Пасхи

- Когда отмечается в этом году?

- Отличия «Радуницы» в Православии от языческих традиций

- «Мертв ни един во гробе»

- Защититься от смерти

- Особенности и значение этого дня

- Как в Православии принято поминать усопших?

- Как церковному человеку вести себя на кладбище?

- Какие ещё существуют дни особого поминовения усопших?

- Похожие статьи

Что означает этот праздник

Название «Радоница», по общему мнению ученых, достаточно древнее, как и само торжество.

Разные версии происхождения слова связывают его:

- с балтскими словами «raudine», «rauda»; так племена, жившие с V в. на территории современных Латвии, Эстонии, Литвы называли плач, причитания по усопшим;

- с греческим «ροδωνιασ» («родониас») или же латинским «rosalia», что означало розы; подобный праздник поминовения умерших, совершавшийся весной, известен в языческом Риме;

- со славянским «радость»; именно это толкование наиболее распространено среди православных России.

Богослужебный Устав не предусматривает особого празднования Радоницы, поэтому современные богословы определяют ее как «благочестивый обычай». Это, а также языческо-христианские корни слова «Радоница» говорит о том, что праздник, очевидно, воспринят Церковью у язычников, издавна имевших традицию весеннего поминовения усопших. Однако, значение его было полностью переосмыслено.

«Воскресе Христос – и жизнь жительствует!»

Уже в конце IV в., как свидетельствует свт. Иоанна Златоуст в некоторых своих проповедях, христиане собирались на кладбищах в особые дни поминовения. Обычно это происходило, однако, не на Пасхальной Седмице, а на Страстной, когда воспоминается Распятие Христа. По слову святителя, произнесенному в Великую Пятниц, 27 марта 392 г., это делалось, «так как сегодня Иисус нисшел к умершим».

Но это собрание – не скорбное. Ведь

«… и самое место названо усыпальницею, дабы ты знал, что скончавшиеся и лежащие здесь не умерли, но покоятся и спят. Прежде пришествия Христова смерть называлась смертью… но когда пришел Христос и умер за жизнь мира, то смерть уже не называется смертью, а сном и успением».

За ними непременно следует воскресение, ибо, как сказал тот же святой в слове на Пасху, «Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе». Таково ныне христианское значение Радоницы, праздника победы жизни над смертью.

Какого числа родительский день после Пасхи

Когда отмечается в этом году?

Как обычно на девятый день после Воскресения Христова празднуется Радоница в Православной церкви.

Отличия «Радуницы» в Православии от языческих традиций

Следы язычества сохраняют названия праздника в традиционной культуре Украины, Беларуси, России. Кроме обычного «Радоница» («Радуница», «Радостные деды»), можно встретить такие наименования, как «Навий день», «Могилки», «Гробки», «День Марены».

Эти названия, особенно «навий день», широко употребительны среди современных неоязычников (так называемых «родноверов»), считающих, что «навью» называется вообще потусторонний мир.

Однако В.И.Даль, который при составлении своего знаменитого «Толкового словаря» (1880-1882 гг.) имел дело с живой народной традицией, дает лишь одно значение термина – покойник, мертвец.

Поминовение усопших на православную Радоницу имеет как общее с языческой традицией, так и очень серьезные отличия.

«Мертв ни един во гробе»

Фактически единственной чертой праздника, сближающей христианство с язычеством, является отношение к своим умершим близким, как к продолжающим жизнь в другом мире.

Это чувствовали древние римляне, украшавшие могилы живыми цветами – символом жизни. То же понимали славяне, серьезно относившиеся к поминанию «дедов», предков.

Именно о подобных случаях говорит апостол Павел, указывая, что «когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах их» (Рим.2: 14-15). Однако, чувствуя истину, язычество не умеет ни понять ее до конца, ни, тем более, выразить.

Защититься от смерти

Неведение о настоящем значении кончины делает язычника боязливым перед ее лицом. Отсюда – множество ритуалов, призванных «задобрить» предков, уберечь от них (и, собственно, от смерти) живых. Это традиции:

- оставлять на могиле спиртное и даже – поливать им могильный холм: согласно языческому пониманию, спирт (ср. spiritus – по-латыни «душа») эквивалентен воде другого мира;

- раскладывать на могиле еду «для умершего», вообще совершать поминальные тризны;

- всевозможные поверья, запрещающие вносить домой вещи с кладбища, предписывающие завешивать зеркала при покойном, тщательно убирать комнату после выноса его тела и др.

Особенности и значение этого дня

Один самых ярких примеров христианского понимания смерти дает «Акафист о упокоении усопших»:

«Где ты, смерти жало, где же и мрак и страх твой прежде бывающий? Отныне ты желанная, неразлучно с Богом сочетаеши, покою великий субботства таинственнаго. «Желание имам умрети и со Христом быти», – взывает Апостол. Темже и мы, взирая на смерть, яко на стезю к Вечней Жизни, воззовем: Аллилуиа».

Для христианина кончина – не горе, а радость встречи с Христом. Именно это, видимо, привело к тому, что празднование усопшим утвердилось не в Великую Пятницу, как во времена свт. Иоанна Златоуста, а стало приходиться на Пасхальные дни.

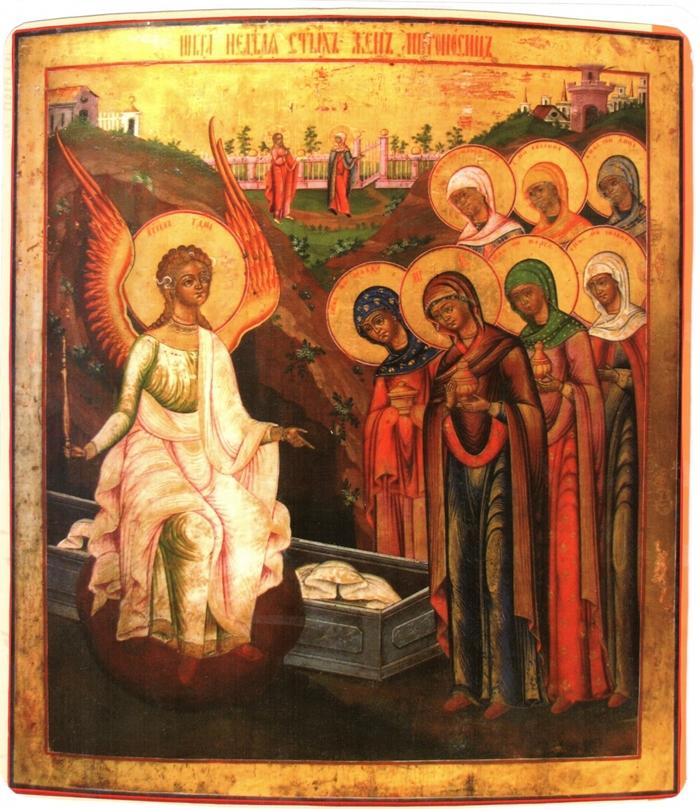

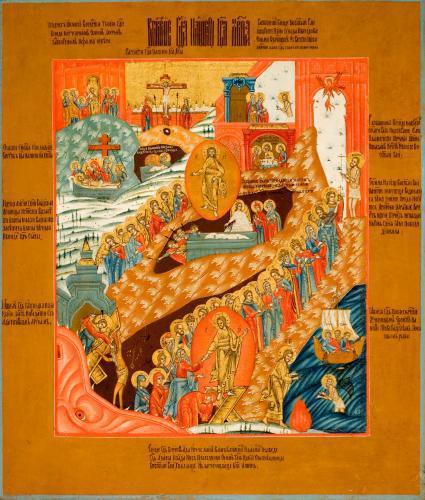

Иконография: Воскресение Христово Датировки: XIX в. Материал: Дерево, левкас, темпераРазмеры иконы: высота 44,5 см, ширина 37,8 см Представлен сюжет Воскресения Христова с изображением Распятия и сцен, последующих Воскресению, на полях пространные надписи. КП 1531. © Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Литература: Юный художник №2.2006. С.20

Более того, победа над смертью настолько очевидна, что моления о усопших вообще не совершаются на Светлой Седмице. Поэтому «благочестивый обычай» поминовения, «пасха мертвых» возможен лишь по ее окончании – первая лития служится во вторник «Фоминой недели».

Празднование во вторник 2 седмицы по Пасхе связано с тем, что накануне такого дня необходимо совершить вечернее поминальное богослужение, что по Уставу невозможно в воскресенье, как день радости о Воскресении, но можно сделать в понедельник.

Епископ Афанасий (Сахаров) пишет, что «поминовение в Радоницу, хотя и не предусмотренное нашим церковным Уставом, может быть рассматриваемо и как совершаемое в восполнение опущения всех заупокойных молений и гласного поминовения усопших от Великого Четвертка до понедельника Антипасхи, подобно тому, как в три субботы Великого Поста совершается поминовение усопших в восполнение не бывающего в другие дни поста литургийного поминовения».

Кроме содержательного отличия – самого отношения к смерти, православная Радоница отличается от языческой тем, что:

- храмовое богослужение пронизано радостью о Христе, победе над смертью;

- молитвы, совершаемые на кладбище, также говорят о Воскресении;

- совершенно отвергаются языческие ритуалы, связанные с необоснованным страхом перед покойниками, а также перед самой смертью.

Как в Православии принято поминать усопших?

Основные формы поминовения усопших (не «мертвых», а именно «уснувших» до всеобщего воскресения) включают:

- молитву, совершаемую дома;

- церковную молитву как за специальными службами, посвященными усопшим, так и просто во время литургии;

- милостыню, которая раздается родными, близкими о душе.

Молиться дома можно как за крещенного православии, так и за человека, который не был членом Церкви – с надеждой на милость Божию к этой душе.

Священники обычно советуют обращаться к Господу как своими словами, так и, особенно, молитвословиями, составленными Церковью. Они не только помогают душе почившего близкого, но также умиротворяют самого молящегося, особенно – скорбящего в первые дни, месяцы по смерти близкого человека.

Поминовение за богослужением возможно только за крещеного усопшего. Это может быть

- отпевание, совершаемое, как правило, на третий день по кончине; оно проводится как непосредственно «при гробе», так и заочно, если нет возможности доставить тело к храму, либо пригласить священника домой; во время Светлой Седмицы заочное отпевание не совершается;

- сорокадневное поминание за литургией (сорокоуст), когда священник вынимает о упокоении частицы из просфоры;

- молитва о упокоении на ектении;

- панихида – особое заупокойное богослужение.

Запрещена церковная молитва о крещенных, но самовольно лишивших себя жизни.

Особенно полезна душе милостыня в память почившего.

- вещи усопшего – малоимущим, а также просто желающим принять их, как память о человеке;

- пожертвования на храмы, монастыри, лечение больных, вообще помощь нуждающимся;

- формой милостыни являются поминки – поминальная трапеза.

Как церковному человеку вести себя на кладбище?

Многие богословы определяют смерть как «восьмое таинство» христианства – последний рубеж земной жизни, за которым происходит рождение в Вечность.

Свидетель этого рождения – кладбище, где до всеобщего воскресения покоятся тела тех, кто уже пребывает с Господом. Не случайно поэтому на погостах, как не местах священных, возводятся храмы, часовни.

Поэтому основное правило поведения христианина на кладбище – благоговение к этому месту. По приходе к могиле близкого человека первым делом стоит сделать возможную уборку, если это необходимо.

Затем совершаются молитвы о упокоении. Это может быть краткая лития, чтение Псалтири, или панихида мирским чином.

Что касается распространенного обычая оставлять на могиле пасхальные яйца, конфеты, печенье, то он восходит к языческим поминальным тризнам.

Продукты лучше раздать нуждающимся, тогда они вменяются Господом как милостыня. Брошенные же на могиле конфеты, печенье, производят впечатление удручающее. Поминальная трапеза на кладбище также неуместна.

По возможности лучше отказаться от искусственных цветов, повсеместно приносимых на кладбища. Ведь суть праздника в том, что мы идём разделить радость о Живом Воскресшем Господе со своими близкими – радость вечной жизни не может быть омрачена ничем искусственным!

Совершенно неприемлемо оставлять на месте упокоения спиртное, тем более – поливать им землю. Это явно магический языческий ритуал, причиняющий боль душе почившего человека.

Какие ещё существуют дни особого поминовения усопших?

Кроме «пасхи усопших» на Радоницу, существуют также другие дни, когда Церковь сугубо молится о своих почивших чадах.

В субботу любой недели на службах звучат особенно усердные моления «о всех от века скончавшихся православных христианах»; это издавна установленный обычай, связанный с тем, что по Своей Смерти именно в день субботний Христос сошел во ад, ко всем умершим. Все другие поминания совершаются поэтому также в по субботам. Это:

- «Мясопустная» Родительская, перед началом Масленицы; так как воскресенье, следующее за ней, посвящено Страшному Суду, христиане просят Божией милости как живущим еще на земле, так и почившим;

- Троицкая, предшествующая Пятидесятнице. В сам день торжества совершается особая коленопреклоненная молитва о всех, «от века скончавшихся».

- Субботы Великого Поста – 2, 3, 4 недель. В это время ежедневная литургия не совершается; недостаток церковных молитв о усопших восполняется поэтому особыми службами.

- Дмитриевская, перед праздником вмч. Димитрия Солунского (8 ноября н.ст.); традиционно ее связывают с великим князем Димитрием Донским, установившим этот день как поминовение погибших на Куликовом поле (1380 г.).

Радоница – день нашего единения с ушедшими близкими. Пусть на наше «Христос Воскресе!» мы не слышим их ответа, но они, прошедшие таинство смерти, опытно знают: жизнь продолжается. А значит – будет наша встреча с Богом и с нашими близкими. Ибо «Воистину Воскресе Христос».

Наталья Сазонова

Похожие статьи

Хотим привлечь ваше внимание к проблеме разрушенных храмов, пострадавших в безбожные годы. Более 4000 старинных церквей по всей России ждут восстановления, многие находятся в критическом положении, но их все еще можно спасти.

Один из таких храмов, находится в городе Калач, это церковь Успения Божией Матери XVIII века. Силами неравнодушных людей храм начали восстанавливать, но средств на все работы катастрофически не хватает, так как строительные и реставрационные работы очень дорогие. Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Помочь храму

Рекомендуем статьи по теме