6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

- Пасха.

- Двунадесятые праздники.

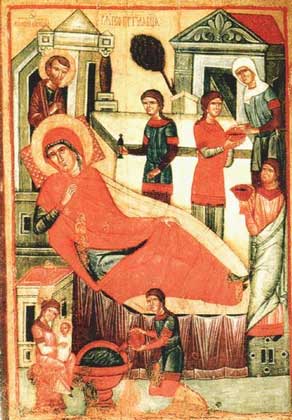

- Рождество Богородицы.

- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

- Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- Рождество Христово.

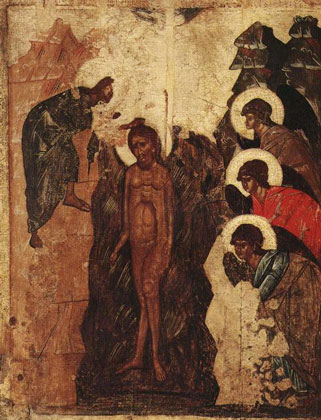

- Богоявление, или Крещение Господне.

- Сретение Господне.

- Благовещение Пресвятой Богородицы.

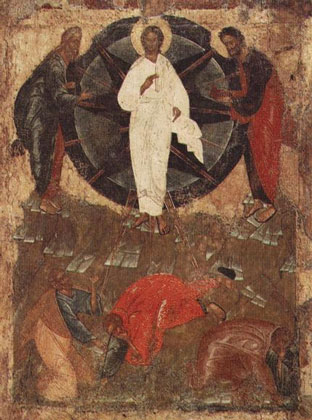

- Преображение Господне.

- Успение Божьей Матери.

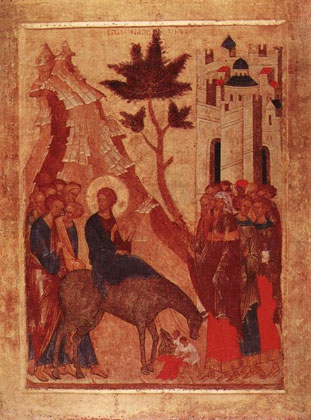

- Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНЫЕ. Установленные Православной церковью праздники – это особо торжественные, священные периоды в ее литургической жизни, они представляют основные моменты Священной истории и несут в себе живое воспоминание о земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Смысл праздника в том, чтобы дать людям возможность «покидать» на время поток земной жизни и созерцать вечное.

Первые христианские праздники (например, Пасха) установлены по аналогии с еврейскими. Постепенно литургическое творчество церкви создает целый ряд праздников. Число их особенно умножилось в 4 в., поскольку возникла настоятельная необходимость заменить языческие праздники христианскими, утоляя естественную потребность людей в праздновании главных моментов природной жизни. Каждый отдельный праздник стал выражением определенной богословской идеи и нес в себе догматическое содержание. Как правило, устанавливаемый праздник закреплял выводы и решения церковных соборов по спорным богословским вопросам. Так, развитие идеи рождественских торжеств было связано, с одной стороны с необходимостью христианизировать два больших языческих праздника – рождение непобедимого Солнца (25 декабря) и рождение Диониса (6 января), а с другой стороны – с богословскими спорами, которые происходили на Никейском соборе. В этом смысле праздник Рождества – это одновременно праздник победы православия и над язычеством, и над арианской ересью.

Пасха.

Праздник праздников, или «велик день» – это Пасха, воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых. Древнейший из всех христианских праздников праздновался апостолами, и именно они завещали совершать христианскую Пасху в первый воскресный день после весеннего равноденствия, через неделю после Пасхи еврейской. Даты празднования Пасхи и других переходящих праздников на каждый год содержатся в т.н. пасхалии. Богослужение Пасхи отличается от всех праздничных служб своей праздничностью и торжественностью. Перед началом пасхальной утрени священнослужители облачаются в светлые священные ризы. Ровно в полночь начинается крестный ход: церковь идет «во сретение» восставшего из гроба Христа. Перед затворенными дверьми храма произносятся славословия Святой Троице, после чего с пением пасхального тропаря («Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!») верующие входят в церковь. В конце утрени все присутствующие в храме приветствуют друг друга возгласом «Христос воскресе!» и дарят пасхальные красные яйца, символ воскресения и жизни. Священник зачитывает огласительное слово Иоанна Златоуста, призывающее всех, независимо от степени благочестия, насладиться светлым торжеством. На пасхальной литургии Евангелие читается всеми служащими иереями на разных языках – церковнославянском, греческом, латинском и т.д. Праздник Пасхи продолжается семь дней. В продолжение всей седмицы в храме не закрываются царские врата. В субботу Светлой недели на литургии освящается артос, «просфора всецелая», которая в течение праздничной недели находится на аналое перед иконостасом. Артос, символизирующий присутствие в храме самого воскресшего Христа, раздробляется и раздается верующим.

См. ПАСХА.

В советский период истории России возник обычай посещать кладбища в день Пасхи. Этот обычай не отвечает православной традиции, согласно которой для поминания усопших в послепасхальное время установлен особый день – Радоница – вторник второй после Пасхи («Фоминой») седмицы.

Двунадесятые праздники.

Остальные праздники, совершаемые Церковью, по своей значимости и степени торжественности богослужения подразделяются на великие, средние и малые. Праздники великие, или двунадесятые, которые называются так, потому что их двенадцать, это Благовещение, Рождество, Крещение, Сретение, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница (Троица), Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, Успение Богородицы и Воздвижение Креста. Великие праздники подразделяются на «неподвижные», т.е. имеющие фиксированную дату, и «переходящие», день празднования которых зависит от дня Пасхи. Великие праздники имеют дни предпразднества (предпразднства), попразднества (попразднства) и отдания праздника. Дни предпразднества служат для подготовки к достойной встрече торжества. Попразднество – продолжение праздника, в дни которого прославляются второстепенные участники праздничного события. Последний день праздника – день отдания – отличается от других дней попразднества большей торжественностью. Богослужение в самый день великого праздника посвящается исключительно воспоминаемому событию и достигает особой торжественности. Священнослужители облекаются в светлые ризы, и богослужение совершается при полном освещении храма.

Рождество Богородицы.

8 (21) сентября. Богослужебный год начинается в сентябре. Первый двунадесятый праздник осени – это Рождество Богородицы. Он установлен в 4 в. и отмечает «начало нашего спасения» – рождение Богоматери. Обстоятельства рождения Девы Марии подробно описаны в апокрифическом Евангелии от Иакова. Оно повествует о благочестивой, но бездетной еврейской чете – Иоакиме и Анне, которым суждено было стать родителями Богородицы. Мария родилась в семье праведников, среди ее предков было немало прославленных мужей Ветхого Завета. Явление в мир Девы Марии, «чистого сосуда Божия», было подготовлено подвигом благочестия многих поколений. Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощная с чтением паремий и литией. В паремии включены библейские тексты, описывающие события и явления, прообразующие Богоматерь. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь прославляет высочайшую степень приближения Божества к человечеству. По слову Иоанна Дамаскина, день Рождества Марии – праздник всемирной радости, потому что «Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы пременилась на радость».

См. также РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

14 (27) сентября. Праздник посвящен двум событиям церковной истории. Первое – это явление «звездного креста» как знамения победы императору Константину, выступившему против язычника Максенция. Второе – чудесное обретение истинного креста Господня в Иерусалиме матерью Константина Еленой. Когда при Елене на Голгофе извлекли из-под спуда истинный крест Христов, патриарх Макарий, воздвигая (возвышая) его, показывал крест народу. В воспоминание первого Воздвижения перед всенощной крест, украшенный цветами, полагают на святом престоле, а перед ним возжигают крестообразно поставленные свечи в память о чудесном явлении «звездного креста» Константину. Во время всенощной настоятель после троекратного хождения вокруг престола воздвигает крест на голову и выносит из алтаря на середину храма для поклонения верующих. Песнопения праздника прославляют крест – знамение спасения человечества. Крест возносится над миром как символ победы над смертью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (4 декабря). Праздник связывается с воспоминанием о том, как Иоаким и Анна посвятили свою дочь Марию Богу и какими необычными знамениями сопровождалось это событие. Трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм в сопровождении непорочных дев. Дитя ни разу не обернулось к родителям, девочка смело подошла к первосвященнику, который возвел ее на третью ступень жертвенника, а затем, движимый Святым Духом, ввел в Святое Святых, место, скрытое от взоров людей, куда сам он имел право входить только один раз в год. Духовный смысл события состоит в том, что Мария, переступившая заветный порог, сама была предназначена стать «одушевленным храмом», т.е. стать Матерью Богочеловека. В песнопениях богослужения многократно развивается тема храма.

См. также ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Рождество Христово.

25 декабря (7 января) – великий день для всего христианского мира. Предпразднество его начинается за пять дней до самого праздника. Канун праздника называется сочельником. В сочельник читают т.н. царские часы, это богослужение совершается при открытых царских вратах в центре храма перед Евангелием, положенным на аналое в знак того, что отныне Спаситель пребывает среди людей. Ночная служба под Рождество начинается с исполнения торжественной песни С нами Бог… и произнесения пророчества Исайи о Спасителе. Празднованием Рождества Христова церковь прославляет в родившемся Младенце истинное соединение божественной природы с человеческой и приход в мир Солнца правды. Празднику предшествует 40-дневный Рождественский (или «Филиппов») пост. Двенадцать дней после праздника называют святками, или святыми днями.

См. РОЖДЕСТВО.

Богоявление, или Крещение Господне.

6 (19) января. Этот праздник напоминает о поворотном моменте в земной жизни Иисуса Христа. Он принял крещение на Иордане от Иоанна Предтечи и вступил на путь открытого служения для искупления мира. При крещении Спасителя было явление Святой Троицы: голос Бога Отца назвал Иисуса своим возлюбленным Сыном, а Святой Дух явился из отверстых Небес в виде голубя. Праздник Богоявления предваряется сочельником, служба которого сходна с рождественской. В конце вечерни совершается чин освящения воды. Богоявленская вода, называемая агиасмой, символизирует одухотворение и преображение земной стихии. Празднуя Крещение, церковь утверждает веру в непостижимую тайну Св. Троицы.

См. БОГОЯВЛЕНИЕ.

Сретение Господне.

2 (15) февраля, отмечается на сороковой день после Рождества. Закон Моисея предписывал над каждым младенцем мужского пола совершать обряд посвящения Богу. Младенец Иисус также был принесен в Иерусалимский храм Марией и Иосифом. Богомладенца принял на руки благочестивый старец Симеон, которому дано было знать, что он не умрет, пока не увидит Бога. Так в Иерусалимском храме произошла встреча Ветхого и Нового Завета.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 марта (7 апреля). Церковь празднует Благовещение, вспоминая описанное в евангелиях от Матфея и Луки явление архангела Гавриила Деве Марии, сообщившего ей благую весть о том, что она станет Матерью Бога. Этот христианский праздник заменил принятое у многих языческих народов празднование наступления весны. Благовещенье приходится на дни Великого поста или иногда на дни Пасхи. На какой бы день ни пришелся праздник, устав предусматривает полное совершение литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого.

См. БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

Преображение Господне.

6 (19) августа. Этот праздник – воспоминание о том, как Иисус явился ученикам в славе своего Божества, преобразившись перед ними на горе Фавор. Свидетелями этого события, по синоптическим евангелиям, было три человека – любимые ученики Иисуса – апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Преображение символизирует явление нового Небесного царства, возвещает о будущем преображении твари (тварного мира). Христианский праздник Преображения совпадает с периодом сбора плодов, поэтому в этот день принято приносить в церковь для освящения плоды нового урожая (отсюда народное название праздника «Яблочный Спас»).

Успение Божьей Матери.

15 (28) августа. Это последний двунадесятый праздник церковного года. Успение Богоматери – это смерть, конец земной жизни Марии. Но кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. За порогом смерти ее ждало воскресение и вознесение на Небо. У одра Богоматери произошло соединение церкви земной и небесной, так как попрощаться с Марией явились живые и уже умершие апостолы, иерусалимские священники и девы, ангелы и архангелы. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Богослужение начинается всенощным бдением с паремиями, на котором происходит вынос святой плащаницы Богоматери на середину храма. На следующий день совершается чин погребения Богоматери, во время которого плащаницу трижды обносят вокруг храма.

См. УСПЕНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПРАЗДНИК.

Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

Эти три двунадесятых праздника относятся к подвижному циклу и не имеют фиксированных дат празднования.

Царский вход Иисуса Христа в Иерусалим отмечается в воскресенье за неделю до Пасхи. На литургии вспоминается, как Спаситель пришел со своими учениками в Иерусалим на праздник Пасхи и въехал в город в знак смирения, «сидя на молодом осле». Народ, наслышанный о совершенных им чудесах, встретил его как царя, постилая перед ним одежды и пальмовые ветви. По традиции, верующие приходят в этот день в храм с веточками распустившейся вербы, которые заменили в России пальмовые ветви. Принесенные как дар Христу ветви освящаются на службе кроплением святой водой. Как и пальмовые ветви, они служат символом победы над смертью и твердой веры в воскресение.

См. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Вознесение празднуется на сороковой день после Пасхи. После своего воскресения Христос являлся ученикам, уверяя их в истине воскресения, и подготавливал к проповеди Евангелия всем народам. В последний день своего пребывания на земле Он взошел на Елеонскую гору, благословил апостолов, воздел руки к Небу, и сияющее облако Славы скрыло его. Вознесение Господне – христологический догмат: прославленное человеческое естество Христа после вознесения вошло во внутрибожественную жизнь Св. Троицы. Поэтому церковь в песнопениях праздника призывает славить вознесшегося Жизнодавца Христа.

См. ВОЗНЕСЕНИЯ ПРАЗДНИК.

Пятидесятница, или Троицын день, отмечается в пятидесятый день после Пасхи. Именно в пятидесятый день после своего восстания из гроба Господь послал ученикам Святого Духа, чтобы облечь их силою свыше. Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени, символизирующих живое и действенное слово, при помощи которого они были призваны проповедовать Евангелие народам. День Пятидесятницы считается началом истории церкви, днем ее рождения. Праздник Пятидесятницы продолжается целую неделю. Первый день целиком посвящен прославлению Св. Троицы. Во второй день прославляется Святой Дух. В состав Троицкой вечерни входят особые коленопреклоненные молитвы во имя Пресвятой Троицы, разделенные на три части. Эти молитвы произносит настоятель храма, стоя на коленях в царских вратах. В них он просит триединого Бога освятить всех умерших и живущих на земле. В русской традиции день Св. Троицы связывался с проводами весны и встречей лета.

См. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Кроме двунадесятых праздников, церковь отмечает средние и малые праздники: дни, посвященные памяти святых, знаменательным событиям, а также многочисленным чудотворным иконам.

Большим уважением на Руси пользуется праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 1 (14) октября. Он посвящен избавлению Константинополя от сарацин в 10 в. Однажды в те дни св. Андрей Юродивый и его ученик Епифаний узрели во время молитвы во Влахернском храме Богоматерь, распростершую свой омофор (покров) над христианами. После этого грекам удалось отразить сарацин. На Руси праздник установлен в 1164 князем Андреем Боголюбским (см. АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, СВ.).

См. также КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫЙ.

Благовещение

Двунадесятый праздник, отмечаемый 25 марта (7 апреля).

В Евангелии рассказывается, что в этот день Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что ей предстоит стать матерью Спасителя. О радостном (благом) событии сообщается следующим образом: «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».

На Руси Благовещенье считается великим праздником: «Благовещенье, самый большой праздник у Бога, в этот день даже грешников в аду не мучат», – говорится в пословице. Вся природа разделяет радостную весть, считается, что «на Благовещенье солнце на восходе играет», переливается разными красками.

В земледельческом календаре к Благовещенью приурочивались обряды встречи весны. Утром молодежь поднималась на крыши или забиралась на возвышенные места – бани, верхушки скирд или поленицы. Затем участники обряда начинали «гукать», призывая весну поскорее прийти на поля.

В этот день старались определить, каким будет будущий год, поэтому с праздником связано множество примет: если на Благовещенье выпадала теплая ночь, то обычно бывала теплой и зима. Если на Благовещенье лил дождь, полагали, что уродится неплохая рожь. Как и в другие переломные дни года, на Благовещенье гадали о благополучии будущего года, хорошем урожае, богатстве. Одновременно стремились, чтобы ко дню праздника все члены семьи были здоровы и сыты, полагая, что так будет и весь год.

Для защиты от нечистой силы в деревнях совершали очистительные обряды – били в металлическую посуду, звонили в колокольцы. Иногда участники обряда зажигали костры, в которых сжигали солому и всякое старье. Чтобы защитить скот, вокруг хлева обводили по земле черту металлической косой.

Поскольку праздник приходится на время Великого поста, с ним не связаны ни людные обряды, ни пиршества. Обычно в этот день в церкви производится специальное освящение просфор. Полагали, что они обладают особенно сильной благодатью.

Благовещенскую просфору использовали и в качестве оберега. Кусочки просфоры клали в семена, зарывали по углам поля, чтобы защитить посевы от града. Просфору также скармливали домашнему скоту, чтобы защитить его от болезней. Иногда кусочек просфоры клали в первый сноп, а также в сусек, чтобы зерно не ели мыши. Чтобы обеспечить будущий урожай, благовещенскую просфору клали в сетево (особое решето, из которого сеяли зерно). И в ХХ в. зафиксировано, что во время сева просфору привязывали к сеялке или просто брали с собой.

В Благовещенье категорически запрещалось работать, прежде всего не разрешалось «прикасаться к земле», чтобы не побеспокоить ее. Пахота начиналась только после Благове. щенья. Благовещенье также считалось праздником птиц. Именно в этот день их выпускали на волю. Открывая клетки, произносили приговор:

Синички.сестрички,

Вы по воле полетайте,

Вы на вольной поживите,

К нам весну скорей ведите.

Особые ритуалы связыва. лись с сезонными изменениями в природе. Ко дню Благовещенья весна уже вступала в свои права, выходили из нор барсуки, просыпались медведи, появлялся леший. Чтобы не потревожить проснувшихся после спячки существ, в день Благовещенья не разрешалось ездить в лес.

В некоторых местах в день Благовещенья совершался ритуал благословения зерна. Икону с изображением Благовещенья ставили в открытый мешок или кадку с зерном, предназначенных для посева, затем произносили приговор:

Матерь божья!

Гавриил архангел,

Благовестите, благоволите,

Нас урожаем благословите,

Овсом да рожью,

Ячменем пшеницы,

И всякого жита сторицей.

Введение во храм

Двунадесятый праздник, отмечаемый 21 ноября (4 де. кабря).

В Библии рассказывается, что, когда деве Марии, будущей Пресвятой Богородице, исполнилось три года, родители отдали ее на воспитание в Иерусалимский храм. Там она пробыла до двенадцати лет и в течение этого времени готовилась к своей будущей миссии.

В народном православии Введение отмечается как день вступления зимы в свои права: «На Введение зима вводится, введение пришло, зиму привело». В большинстве районов России в это время крестьяне пересаживались с телег в сани, у детей начиналось время зимних развлечений – катания с гор. Об этом говорится в детской песенке:

Введенье пришло

Зиму в хату завело,

В сани коней запрягло,

В путь-дорожку вывело,

Лед на речке вымело,

С берегом связало,

К земле приковало,

Снег заледенило,

Малых ребят,

Красных девчат

На салазки усадило,

На ледянке с горы покатило.

В этот день начинался период первых зимних гуляний, в большинстве мест России совершали первый выезд на санях. Он открывался ритуалом «казать молодую»: обычно выбирали расписные легкие сани, украшали их колокольчиками и искусственными цветами, устилали разноцветными дорожками. В сани сажали молодоженов, которые наряжались в лучшие одежды. Во главе процессии сани проезжали вдоль деревни, к месту гуляний или к ярмарке.

С Введения в большинстве городов России также открывались зимние ярмарки. Одна из крупнейших проходила в Москве на Лубянской площади, там торговали санями и разнообразными изделиями из дерева. В северных районах России введенскую ярмарку обычно называли рыбной, поскольку с этого дня начиналась интенсивная торговля мороженой рыбой.

Введение повсеместно считалось женским и девичьим праздником, в связи с чем в этот день запрещалось заниматься какими-либо женскими занятиями. Иначе Богородица могла наказать провинившихся.

Утром в день праздника совершали ритуал введения скотины: в дом приводили яловую корову, телку или молодого бычка, животное кормили хлебом и водой. Корову или телку осыпали зерном, мазали вымя густой мучной затиркой, чтобы они давали много молока.

Введение считали также днем поминовения предков. Полагали, что на Введение Бог отпускает души праведников на землю, чтобы они могли посмотреть на своих родственников. Во многих местах в этот день посещали кладбища и приводили в порядок могилы умерших.

Вербное воскресенье – см. Вход Господень в Иерусалим

Воздвижение креста

Церковный праздник, отмечался 14 сентября.

Он связан с легендой, в которой рассказывается, как Елена, мать императора Константина Великого, посетила Святую землю, чтобы найти то место, где был погребен Иисус Христос, и крест, на котором его распяли.

Выполняя данный обет, Елена испытала немалые трудности: за двести лет до ее путешествия по указу императора Адриана пещера гроба Господня была завалена, а на Голгофе построили храм в честь Юпитера. Однако Елене удалось обнаружить пещеру, в которой нашли три деревянных креста и доску с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». По свидетельству евангелистов, доска с подобной надписью была прибита к кресту Иисуса Христа.

После обнаружения креста Иисуса вокруг него стали совершаться чудеса.

Крест признали чудотворным и поместили в главную иерусалимскую церковь, а частицы дерева начали продавать паломникам. День Воздвижения считался национальным праздником Византийской империи. Крест стал эмблемой империи, а посвященный празднику тропарь – ее гимном.

Впоследствии текст этого тропаря стал гимном и в России.

В народном календаре с днем Воздвиженья связывается начало осенних работ и окончание жатвы. Считается, что с этого дня начинается отлет птиц, впадают в спячку змеи. В этот же день медведь ложится на зимнюю спячку.

Широко распространена легенда, в которой рассказывается, что в День Воздвиженья змеи празднуют свадьбу своего царя. Поэтому в этот день запрещается ходить в лес. В народных быличках рассказывается, что в день Воздвиженья активизируются лешие, они бегают по лесу, а потом проваливаются под землю, где спят до весны.

Обычно после Воздвиженья начинался сбор осенних грибов и уборка капусты. В течение двух недель в деревнях проходили капустники, или капустинские вечерки. Женщины собирались в домах и рубили собранную днем капусту. Работа сопровождалась песней: «Вейся ты, вейся капустка».

В России в день Воздвиженья совершался обряд похорон мух, блох и тараканов.

Из репы или брюквы вырезали маленькие гробики, в них помещали пойманных мух и тараканов, затем гробик выносили из избы и хоронили в огороде. Обряд похорон совершали только девушки. Они притворно причитали, изображая горе: «Ой, таракан наш помер, ой-ой-ой, наш таракашенька, да наш батенька, да наш соколинька, да как мы тебя хороним».

Обряд сохранился с глубокой древности и носил оберегающий характер. Сам ритуал тщательно имитировал основные действия и элементы погребального обряда: обряжение в саван, положение в гроб, оплакивание, отпевание, погребение и поминки.

Во многих местах таракана не хоронили, а подвешивали в гробике к ветке дерева. Известно, что подобным образом хоронили умерших многие первобытные народы. Иногда обряд похорон воспроизводился летом. Так, для вызывания дождя совершали похороны лягушки. При этом могилу обязательно поливали водой.

Во многих местах на Воздвиженье совершался обход посевов, сопровождавшийся крестным ходом. Для праздника изготавливали специальный деревянный крест, украшали его лентами, цветами и венками. Основными участниками праздника становились дети. Процессия обходила поля, при этом дети пели особую песню:

Мы крест носим – Бога просим,

Пусть Господь даст, чтобы дождь шел,

Трава росла, нива зеленела.

После завершения обряда хозяйка поля обсыпала детей зерном, подбрасывая его высоко со словами: «Чтобы так же высоко росла пшеница».

День Воздвиженья открывал цикл осенних праздников. Именно после него начинались приготовления к Святкам: изготавливались костюмы, маски, звезды для колядования.

Вознесение

Один из основных двунадесятых праздников, замыкающий пасхальный цикл, отмечается на сороковой день после Пасхи, в четверг на шестой послепасхальной неделе.

В Евангелии рассказывается, что на сороковой день после смерти Иисус Христос вместе с учениками отправился на гору Елеонскую и оттуда вознесся на небеса.

В народном православии с днем Вознесением связано поверье, что в этот день «отверзаются двери райские, разрешаются узы адские», небесные врата открываются для всех, любой усопший, даже грешник, попадает в рай. День Вознесения считался праздником мертвых, поминальным днем. В этот день пекли и раздавали «божьи онучи» – блины овальной формы. Полагали, что именно в подобных онучах вознесся на небо Иисус.

В быличке рассказывается, что в период от Пасхи до Вознесения Иисус Христос ходит по земле в образе нищего. Поэтому от Пасхи до Вознесения полагалось оделять подаянием всех нищих.

Иногда поминальный хлеб пекли в форме лесенки, прямоугольной булки с семью перекладинами, символизирующими семь небес. С помощью лесенок гадали о своей посмертной судьбе: поднявшись на колокольню, лесенку бросали вниз. По количеству оставшихся целыми перекладин узнавали, на какое небо человек попадет после смерти. Если оставались целыми все семь перекладинок, то человека считали праведником. Полностью разбившаяся лесенка указывала на то, что бросивший ее являлся законченным грешником.

Лесенки использовали и для ритуала заклинания посевов. Выйдя на поле, лесенки подкидывали вверх. Полагали, что чем выше удавалось поднять лесенку, тем выше поднимется летом рожь. Совершались молебны, в которых просили Бога о плодородии. После молебна девушки выходили «провожать Христа». Каждая шла к своей ниве с хлебцами-лесенками, блинами и яйцами. Блины съедали, а лесенки и яйца подбрасывали вверх с пригово. ром: Христос, иди на небеса, возьми ржицу за колосок». В некоторых местах женщины катались по полю со словами: «Расти трава к лесу, а рожь к овину».

Вознесение считалось рубежом между весной и летом. Поэтому именно с этого дня переставали петь весенние песни. Во многих местах именно с Вознесения подросшие за год девочки впервые получали право выходить на улицу в одежде взрослых девушек. Они также могли гулять с парнями и участвовать в посиделках.

Вход Господень в Иерусалим

Один из двунадесятых праздников, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой, установлен в память о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим.

В Евангелии рассказывается, что жители города приветствовали Иисуса, устилая дорогу перед ним пальмовыми ветвями. Поскольку на Руси пальма не росла, ее заменили вербой, а сам праздник получил название Вербного Воскресенья. Вербу приносили в церковь, где священник освящал ее. Считалось, что освященная верба оберегает дом от бедствий и происков нечистой силы. Поэтому ветки хранили целый год на божнице. А прошлогодние ветки втыкали в землю на поле или раскладывали по углам усадьбы.

Верба олицетворяла жизненную силу, плодородие. Эту силу отмечали в обрядах и старались передать людям, полям и животным. В некоторых местах к этому дню пекли шарики из ржаного теста с почками вербы внутри. Их скармливали овцам, ягнятам, телятам. Женщина, хотевшая иметь ребенка, должна была проглотить освященные в церкви почки вербы.

У всех славян встречается обычай ударять пучком вербы детей, людей, скотину. Первоначально ударяли с приговором «Не я бью, верба бьет».

Празднику предшествовала Лазарева суббота, названная в память произошедшего в этот день Воскресения Лазаря.

Хотя продолжался Великий пост, Вербное воскресенье всегда праздновали весело и многолюдно. Однако в субботу готовили только постные блюда: брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник.

Вьюнишник – см. Егорьев день

Духов день – см. Троица

Егорьев день

Праздник, посвященный святому Георгию Победоносцу, отмечался дважды в год – 23 апреля и 26 ноября. Соответственно, их обозначали как дни Егория вешнего и Егория осеннего. Считалось, что именно со дня Егория начинается освящение речной проруби, которое совершалось в день Крещения Господня.

В христианской традиции Георгий почитается как великомученик и чудотворец. Главным его подвигом было освобождение жителей Бейрута от огромного змея, которому ежегодно отдавали на съедение девушку.

В народной традиции Георгий считался одним из главных святых, а посвященный ему праздник – вторым по значению после Пасхи. Егория представляли могучим богатырем, у которого «во лбу красное солнце, на затылке светел месяц». Верили, что он обладает огромной властью над природой, может победить холод, прислать дождь, защитить от несчастий.

После Георгия вешнего наступала настоящая весна, что нашло отражение в выражении «Егорий на порог, весну приволок». С начала мая открывалась пора полевых работ, которые и заканчивались на день Егория осеннего.

С днем Егория вешнего связывался цикл примет, определяющих, какое будет лето. В частности, полагали, что если на Егория будут сильные теплые росы, то и все лето будет теплым и влажным. В духовном стихе говорилось, что Егорий «взял ключи золотые, пошел в поле, росу выпустил, росу теплую». С поверьем связан и ритуал катания по росе. Его следовало выполнить, чтобы получить от земли силу для будущих работ.

У всех славянских народов Егорий считался покровителем скота. Ведь к концу апреля уже появлялась первая трава, поэтому ко дню Егория приурочивался первый выгон скота на пастбище. В этот день чествовали пастухов, посвящая им специальный обряд «Окликания Егория».

В ночь на 23 апреля, еще затемно, группа мужчин во главе с пастухом обходила все дома и произносила окликание:

Мы ранешенько вставали,

В поле ходили,

Кресты становили,

Кресты становили,

Егория вопили:

Батюшко Егорий,

Спаси нашу скотинку,

Всю животинку,

В поле и за полем,

В лесу и за лесом,

Волку – медведю,

Всякому зверю – Пень да колода.

Песня исполнялась под аккомпанемент барабанки – небольшой доски, которую пастух вешал на грудь, а затем палочками выбивал на ней определенный ритм.

Обычно каждое утро под звуки барабанки пастух собирал коров в стадо.

Иногда барабанку заменяли березовым рожком. После завершения обряда окликальщиков обычно одаривали пирогами и яйцами. Их складывал в мешок мехоноша.

Утром в Егорьев день коров и овец выпускали из хлева и трижды ударяли веткой вербы, обращаясь к святому:

Христос с тобой,

Егорий храбрый,

Прими мою животинку

На все полное лето и спаси ее.

Обряд завершался обходом собранного стада. При этом пастух или уважаемый в деревне человек брал в руки решето, в которое насыпали зерно, клали крашеные яйца, иконку святого Георгия, замок и зажженную свечу.

С решетом обходили все стадо, произнося заговор: «Господи, благослови меня, Василия, обнести своих милых животов. Не я обношу, а прошу Николая чудотворца и Егория-победоносца: обнесите моих милых животов железным тыном, обтяните медной проволокой, покройте святой пеленой, спасите от огня, от воды, от лютого зверя, от ползучего змея, от волшебных стихов. Аминь». (Имя просящего, соответствен. но, менялось.)

Как только обход завершался и обходчик произносил «Аминь», пастух и подпасок ударяли топорами обухом об обух или стреляли из ружья, угрожая воображаемому зверю.

В этот же день совершался обряд «вождения Юрия». Сначала выбирали парня – зеленого Юрия. Его голову и плечи украшали венками из первой зелени и давали ему в руки большой круглый пирог. Вместе с «Юрием» участники обряда обходили вокруг поля. Затем процессия направлялась к возвышенному месту, там все садились вокруг Юрия и произносили заговор:

Мы вокруг поля ходили,

Мы Егорья водили,

Юрия величали:

Егорий, спаси нашу скотинку.

Потом «Юрий» делил пирог. Одновременно поворачивали ломти и смотрели, кому достанется кусок с самым большим количеством начинки. Если таковой оказывалась девушка, то полагали, что она скоро обязательно выйдет замуж.

Жатва

Период наиболее интенсивных полевых работ, связанных с уборкой зерновых культур. Он начинался в разное время в зависимости от района России. В большинстве мест начинали убирать рожь после Ильина дня (20 июля) или дня Бориса и Глеба (24 июля), а на севере – с праздника Преображения (6 августа). Овес собирали еще позже – с Третьего Спаса (16 августа).

С периодом жатвы связывался обширный комплекс обрядов и магических ритуалов. Они не приурочивались к определенной дате, а зависели от времени созревания злаков. Жертвенные обряды проводились, чтобы отблагодарить землю-матушку за долгожданный урожай. С помощью магических действий участники обряда стремились вернуть земле плодородие, обеспечивая урожай будущего года. Кроме того, обряд имел практическое значение: жницам требовался определенный перерыв в работе.

Начало жатвы отмечалось особым обрядом «первого снопа». Первый сноп, называемый «именинником», жала старшая женщина в семье. Утром она молилась, а потом шла в поле и жала три снопа. Эти снопы укладывали на поле крестом, а сверху клали кусок черного хлеба с солью и икону Спасителя.

Зажинальщица возвращалась домой, и только после этого на поле выходили остальные жницы. В северных районах производились коллективные зажины, раньше которых также не приступали к жатве. Считалось, что иначе Господь накажет потерей урожая.

Первый сноп обвязывали лентами, украшали цветами, а затем ставили под иконами в переднем углу. Когда жатва заканчивалась, первый сноп скармливали домашним животным, часть зерен прятали до следующего сева, их подсыпали в первую пригоршню засеваемого зерна.

Поскольку жатва воспринималась как роды земли, хлеб жали только женщины, во многих местах мужчинам запрещалось подходить к полю до окончания жатвы. По полосе двигались в строгом порядке – вначале хозяйка дома, за ней дочери, затем снохи. Меняться местами или брать чужой серп не разрешалось.

В некоторых местах жатва открывалась обрядом «вождения колоска». В нем участвовали только девушки и молодые женщины, вышедшие замуж в текущем году. Главным действующим лицом являлась девочка девяти-двенадцати лет, ее одевали в нарядный сарафан, голову украшали цветочным венком и яркими лентами. Подойдя к полю, девушки становились парами друг за другом, соединив руки наподобие ворот. Девочка шла между ними, поочередно дотрагиваясь до головы каждой участницы. Как только она проходило мимо пары, девушки расцепляли руки и становились вперед, продолжая дорожку. Процессия медленно передвигалась вокруг поля, где колосились рожь или пшеница.

Иногда девушки держали в руках березовые поленья или прутья. Обойдя поле, процессия останавливалась, передняя пара вместе с девочкой подходила к колосьям. Девочка срывала несколько колосьев, бежала к деревне, разбрасывая стебли по дороге. В ряде случаев упавшие на землю колосья использовали для гадания. Если колос поднимал неженатый мужчина, он должен был жениться в ближайший мясоед (период между Успенским и Рождественским постом).

Во время работы женщины пели жнивные песни. Пение помогало организовать ритмический темп работ, каждая строчка в жатвенной песне заканчивалась высоким возгласом: «У» или «Гу»:

Пора же, мати, жито жати,

Ох и колосок налился – У!

Колосок налился – У!

Пора же, мати, дочку дати, У!

Ох, и голосок сменился – У!

Жатву старались закончить как можно быстрее, пока не осыпалось зерно. Поэтому нередко хлеб дожинали «всем миром», выходя на одно поле. По дороге на толоку (совместную работу) и обратно домой пели специальные песни, в которых обращались к зерну:

И говорило, и говорило

Ржаное жито,

Не хочу я в поле стояти,

Не хочу я колосом махати,

А хочу я

Во пучок завязаться,

В засеку ложиться,

А чтоб меня ржаное жито,

Во пучок связали,

Из меня рожь выбирали.

Когда заканчивали жать поле, землю благодарили и просили ее передать часть своей силы:

Нивка, нивка,

Дай мою силку на другую нивку.

Окончание жатвы сопровождалось особым обрядом обнимания козы. Старшая жнея оставляла небольшую круглую площадку несжатых колосьев, вокруг нее и внутри тщательно выпалывали траву, оставшиеся колосья связывали наверху. Так получался небольшой шалашик, называвшийся «козой».

Одновременно приносили дар матери-земле: в середину шалашика клали ломоть хлеба, посыпанного солью. Затем все присутствующие читали молитву, благодаря Бога за то, что благополучно завершили жатву.

После этого начиналось гадание: старшая жница садилась на землю спиной к «козе», около нее складывали все серпы. Взяв в руки по одному серпу, жница кидала их через голову. Если серп при падении втыкался в землю, это считалось недобрым предзнаменованием. Если серп падал плашмя или оказывался неподалеку от козы, то его хозяйке предсказывали долгую жизнь.

Когда все поля были сжаты, совершали обряд женитьбы серпа. Жницы благодарили серп за то, что он помог им собрать хлеб и не обрезал руку. Серп обматывали пучком ржи или пшеницы так, чтобы колосья свешивались с острия. Потом серпом несколько раз кололи землю, приговаривая:

Ниву сжали,

Страду пострадали,

Гибкими спинами,

Острыми серпами.

Слава Богу,

До Нового году.

На каждом поле оставляли несжатым пучок колосьев, его называли пожинальной бородой и предназначали какому- нибудь из христианских святых:

- Илье-пророку,

- Николе-чудотворцу или

- Егорию.

Стебли свивали жгутом, а колосья втаптывали в землю. Затем сверху клали кусок хлеба, посыпанного солью. При этом женщина приговаривала:

Вот тебе, Илья, борода,

Расти овес на прок,

Корми доброго коня.

Считалось, что в оставленной на поле бородке сохранялась плодородящая сила зерна. Ее стремились отдать земле, чтобы обеспечить плодородие в будущем году. Чтобы не обидеть землю, последний сноп всегда жали молча, потом, не произнося ни слова, уносили домой. Этому снопу приписывалась магическая сила. Внося дожиночный сноп в дом, хозяйка произносила приговор:

Кыш, мухи, вон, Хозяин пришел в дом.

Зерно из снопа хранили весь год. В начале сева его подсыпали в сетево, после обмолота солому скармливали заболевшим животным.

После окончания жатвы хлеба во многих местах хозяйка дома выходила на поле и несколько раз каталась по последней полосе, приговаривая: «Нива, нива, отдай мою силу». Считалось, что после этого обряда земля отдает женщине потраченные во время жатвы силы.

Зазывание (кликание) весны

Праздник, происходящий на третьей или четвертой неделе Великого поста.

Он обозначал переход ко второй половине поста. В большинстве мест праздник совпадал с днем Преполовения, празднование которого установили в честь ветхозаветного праздника кущей. В народном православии он получил название «середокрестие».

Люди радовались тому, что с каждым днем приближалась Пасха, обозначавшая наступление весны. В этот день женщины выпекали из теста фигурки птиц с распахнутыми крыльями. Печенья назывались «грачами», «жаворонками» или просто «птичками». Каждый член семьи брал в руку печенье, выходил на улицу и подбрасывал его в воздух. Одновременно произносились заклички:

Жаворонки, жавороночки!

Прилетите к нам,

Принесите нам лето теплое!

Нам зима надоела,

Весь хлеб у нас поела,

Всю скотинку поморила.

В некоторых закличках содержались заклинания, обращенные к живительным силам природы:

Весна, весна красная!

Приди, весна, с радостью,

С радостью, с огромною милостию:

Со льном большим,

С корнем глубоким,

С хлебом великим.

Во многих местах печенье выпекали и в форме небольших крестиков. Считалось, что крестообразное печенье обладает чудесной силой. Поэтому оставшиеся на столе крошки не выбрасывали, а собирали и хранили. Весной, во время сева, их бросали в сетево.

С крестообразным печеньем связан и особый ритуал гадания. В отдельные печенья клали зернышки, чешуйку хмеля или монетку. Следуя игровой традиции, иногда запекали и таракана. Часто кресты давали ребятам, которые бегали с ними от дома к дому и выкрикивали особые песенки-заклички:

Крестики, крестики, жавороночки,

Крест подают и водой обдают,

Половина-то говина перевалится,

Кадка с молоком перекатится.

Крестообразная форма выпечки сложилась под влиянием христианства, а сам обряд сохранился с более древних времен. Ритуальное выпекание хлеба должно было способствовать новому урожаю, дать силу земле, а также работавшему на ней пахарю.

Участие детей тоже не было случайным. В древности обряд закликания совершали взрослые, со временем основными участниками стали дети, заклички вошли в детский фольклор как самостоятельный жанр. Дети собирались на освободив шихся от снега лужайках, где водили хороводы и играли с

Говином назывался пост, время говенья, ограничения в еде.

«жаворонками», громко выкрикивая заклички:

Жавороночки.полетовочки,

Прилетите к нам,

Принесите нам,

Весну красную,

Лету теплую!

Нам зима надоела,

Весь хлеб у нас поела,

Всю скотину поморила.

Когда игры заканчивались, печенье прикрепляли к веткам деревьев или прятали его под застрехи в сараях или домах. Оставшееся печенье съедали или скармливали скоту.

Во время совместной трапезы с печеньем совершали и другой ритуал.

Собравшись за столом, все члены семьи брали по одному печенью и одновременно их разламывали. Обнаруженное зерно означало богатство, таракан – будущие сплетни, чешуйка хмеля – веселье.

Если после зазывания весны продолжались заморозки, то совершали особый обряд, обращенный к морозу. Для него пекли небольшие шарикико- лобки. Их выбрасывали на улицу, приговаривая:

Мороз Красный нос,

Вот тебе хлеб и овес,

А теперь убирайся подобру-поздорову.

Иногда вместо колобков варили овсяной кисель и выставляли его в миске на краю поля или просто на крыльцо. Затем Мороз приглашали отведать кушанье:

Мороз – Мороз, не тронь мой овес,

Приходи кисель есть.

Обычно после зазывания весны начиналась активная подготовка к весенним полевым работам.

Зеленые святки – см. Троица

Иван Купала

Главный летний праздник народного сельскохозяйственного календаря, отмечался 24 июня. В христианской традиции в этот день также празднуется рождество Иоанна Предтечи.

Совершаемые накануне и в день Ивана Купалы обряды связаны с оберегательной магией и направлены на предохранение от возможных козней нечистой силы. День Ивана Купалы совпадает и с днем летнего солнцестояния. Отсюда и происходит восприятие праздника как пограничной даты, с которой начинается постепенное уменьшение светового дня. Еще в языческие времена в день Ивана Купалы славяне разжигали костры и прыгали через пламя, чтобы очиститься от возможного зла.

Обычно ночные ритуальные действия включали выслеживание и символическое уничтожение ведьм. Со временем ведьм или другую нечистую силу стали обозначать чучела или надетый на палку конский череп. Их сжигали или бросали в воду, предварительно разделив на части. В некоторых местах «ведьму» просто выбрасывали за пределы населенного пункта, отпугивая шумом или выстрелом.

Вместе с «ведьмой» уничтожались предметы, участвовавшие в ритуале – веники, пучки веток, остатки цветов. Обычно за несколько дней до праздника собирали кучу из старых вещей, которую сжигали во время ритуала. Сохраня. ли только венки, которым приписывали магическую силу. Их использовали для лечения болезни или как оберег. Так, в деревнях купальский венок прятали в хлеву, чтобы ведьма не могла причинить вред скотине.

В купальских обрядах черты народного православия соединились с представлениями европейской демонологии. В этот день кипятили на костре кастрюлю с иголками, стремясь причинить ведьме боль и заставить ее подойти к костру. Если девушка не могла перепрыгнуть через костер, ее считали ведьмой. С другой стороны, огонь считался олицетворением жизнетворящего начала. Поэтому в костер бросали борону (фаллический символ) со словами: «Догорай, а наших девок разбирай!».

В Ивановскую ночь до самого утра купались в реках и озерах. Считалось, что вода в эту ночь приобретает особую силу, и человек может получить от нее здоровье, красоту, снять порчу или сглаз. По этой же причине в реках купали коней, а «купальской» водой поливали грядки.

Огонь и вода осмысливались как метафора мужчины и женщины, вступающих в брак. Именно поэтому в Иванову ночь так распространены эротические забавы, тесно связанные с любовной магией – гаданием о замужестве, о будущем муже. Парни и девушки всю ночь вместе гуляли, купались, что было не принято в другие дни, пировали на берегах рек. В эту ночь девушка могла «играть» с кем хотела, и ее постоянный ухажер не мог ее ревновать. Любовная тема звучит и в купальских песнях, сопровождавших дарение венка:

Носи, мой друг,

Не складывай,

Люби меня,

Не покидывай.

Совершались и другие действия – опахивание дороги вокруг села, чтобы «сваты скорее приезжали», или проведение борозды к дому понравившегося парня, «чтобы быстрее посватался».

Колядование

Один из святочных обрядов.

Происхождение обряда колядования уходит корнями в глубокую древность. Еще в языческие времена несколько раз в году славяне производили заклинание злых духов.

С принятием христианства обряд приурочили к святочному периоду. Он состоял в том, что по домам ходили группы славильщиков, состоявшие в основном из подростков. Каждая группа несла на палке шести. или восьмиконечную звезду, склеенную из серебристой бумаги. Иногда звезду делали полой и внутри нее зажигали свечу. Создавался особый эффект, светящаяся в темноте звезда словно плыла по улице.

В состав группы входил мехоноша, несший мешок для сбора даров. На ходу участники пели песню припевку:

К нам пришло-прикатилося

Святое Рождество!

Вот Свят вечор! Вот Свят вечор!

Мы ходили-походили, колядовщики!

Мы искали-поискали Иванова двора!

Стоит Иванов двор на пяти столбах!

На пяти столбах, на семи верстах!

Коляда-коляда!

Подавай пирога!

Славильщики останавливались под окнами или заходили в дома. Они просили у хозяев разрешить им спеть колядки. Обычно в каждом доме славильщиков встречали радушно и гостеприимно, заранее готовили угощение и подарки.

Содержание колядок было разнообразным:

- в них желали хозяевам получить богатый урожай,

- обильный приплод у скота;

- провести год здоровыми и счастливыми.

Колядка завершалась благодарностью за щедрые подарки и угощение. Скупые хозяева порицались, им желали неурожая, накликали на них засуху и всякие несчастья. В колядке, в частности, говорилось:

Коляда, Моляда, Уродилась Коляда!

Кто подаст пирога – Тому двор живота,

Еще мелкой скотинки Числа бы вам не знать!

А кто не даст ни копейки – Завалим лазейки,

Кто не даст лепешки – Завалим окошки,

Кто не даст пирога – Сведем корову за рога,

Кто не даст хлеба – Уведем деда,

Кто не даст ветчины – Тем расколем чугуны.

Закончив петь, славильщики получали в подарок специальное обрядовое печенье, выпеченные из теста фигурки домашних животных, съестные припасы, а иногда и деньги.

После обхода нескольких домов славильщики собирались в заранее намеченной избе и устраивали общую пирушку. Все принесенные дары и еда делились между участниками.

Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи, последний день Пасхальной недели.

Название праздника связано с воспоминанием о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме, который не поверил в его Воскресение. В церковной традиции этот день называется Антипасха. В храмах в последний раз в году служат литургию по пасхальному чину и закрывают Царские врата.

Название «Красная горка» связано с тем, что в это время древние славяне отмечали праздник Солнца. В этот день устраивались молодежные гулянья, для которых обычно выбирали какое-нибудь возвышенное место. Участие в празднике всех парней и девушек брачного возраста считалось обязательным, ибо этот день был своего рода испытанием для молодых.

Праздник начинался с того, что рано утром девушки собирались на возвышенном месте за деревней. Они становились в круг, брались за руки, одна из них выходила в середину. Когда солнце показывалось над горизонтом, она приветствовала его: «Здравствуй, Красное солнышко! Из-за гор выкатайся, на светел мир воздивуйся. По траве-мураве, по цветикам, по лазоревым подснежникам пробегай, сердце девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из души вынь, в ключ живой воды закинь».

В северных районах, где весна приходила позже, девушки пели: «Весна, весна красная, приди, весна с радостью».

Во многих местах на Красную горку устраивали свадьбы, считая этот день счастливым.

Крещение (Богоявление)

Христианский праздник, отмечается 6 (19) января.

В Евангелии рассказывается, что в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

В апокрифическом сказании повествуется, что в ночь с 5 на 6 января в реке купается Иисус Христос. Если прийти к проруби в полночь, то можно увидеть, как по воде пройдет волна. По преданию, она поднялась тогда, когда в реку вступил Христос. Поэтому в течение недели после праздника в реке нельзя было стирать белье.

Главным событием праздника является водосвятие. Накануне на реке или водоеме вырубалась прорубь – «иордань» в виде круга или креста. Около проруби изо льда делали возвышение, а рядом с ней ставили деревянный крест. Утром, после литургии, от церкви к проруби совершался крестный ход, и священник служил водосвятный молебен. В конце обряда он трижды опускал в прорубь крест, освящая воду.

Считалось, что после совершения обряда вода в проруби становится лечебной: в ней купали больных и тех, кто хотел очиститься от греха. Кроме того, каждый хозяин брал немного воды из проруби и кропил ею дом и хозяйственные пристройки. Для защиты от нечистой силы освященную воду выливали в колодцы.

Обычно к празднику приурочивались смотрины невест. Они наряжались в сарафаны, красивые передники. Празднично разодетые девушки выстраивались на берегу или около «иордани». Одна из женщин помогала девушкам расстегнуть шубы, чтобы те могли похвастаться своим нарядом перед будущей родней. Обычно с Крещения до Масленицы засылались сваты и игрались свадьбы.

В Крещение также совершали особый обряд «освящения скота». Каждый из домочадцев брал свой ритуальный предмет, хозяин – икону с зажженной на ней свечой, другой член семьи – кадильницу, третий – топор, четвертый (как правило, старший сын) миску с богоявленской водой и кропилом. Старший сын также надевал вывернутую наизнанку шубу. Потом вся семья отправлялась на скотный двор, несущий топор всегда шел первым.

Процессия останавливалась в середине двора, где заранее раскладывался корм для скота: куски хлеба, ржаные лепешки, зерна и немолоченные снопы злаков, оставшиеся с осени.

Когда процессия останавливалась, хозяйка выпускала из хлева скотину и направляла ее к пище. Одновременно хозяин обходил каждое животное с иконой. Старший сын кропил скотину освященной водой. В конце обряда хозяин крестообразно перебрасывал топор через скот. Одновременно с просьбой о защите обращались к домовому.

Совершенные действия должны были защитить скотину от болезни.

Кумление

Обряд, которым отмечался переход подростка в группу брачного возраста.

Обычно он проходил на Троицкой неделе или в день Аграфены Купальницы. В эти дни повсеместно проходили гуляния и общие трапезы девушек. Для обряда заранее выбиралась береза, росшая на опушке леса или поляне. Из веток с первыми листочками сплетался венок, к которому привешивалось крашеное яйцо или крестик. Девушки собирались около дерева вечером, водили хороводы, пели песни. Подходя к завитому на дереве венку, они целовались через него и обменивались подарками, становясь кумами. После кумления устраивалось угощение, на которое приглашались и парни.

Масленица

Неделя, предшествующая Великому посту. Сначала она называлась мясопустной, название Масленицы появилось примерно в XVI в.

В славянском народном календаре Масленица разделяла два главных сезона – зиму и весну. Поэтому основной едой во время Масленицы были блины, своей формой, напоминавшие о близком приходе Солнца и, следовательно, лета. Обряды же были связаны с проводами зимы и встречей весны.

В масленичных празднествах соединились черты многих древних культов. Главным из них был культ усопших. Поэтому первый блин не ели, а помещали на слуховое окошко дома. Считалось, что ночью туда прилетят навии. Иногда этот блин отдавали нищим на помин души.

Каждый день масленичной недели имеет свое название:

- встреча,

- заигрыш,

- лакомка,

- разгул,

- тещины вечерки,

- золовкины посиделки,

- прощеное воскресенье.

Кануном Масленицы считается Вселенская, или большая родительская суббота, в этот день обязательно поминают усопших родителей.

С каждым днем масленичной недели связан свой комплекс обычаев и ритуальных действий. Масленичная неделя начиналась с «встречи праздника», когда впервые начинали угощать тонкими блинчиками, которые пекли практически всю оставшуюся неделю.

В понедельник дети и молодежь собирались на высоких местах или на горах для катания. Там они грелись около костров, пели масленичные песни, в которых приветствовали приходящую к ним Масленицу. Обычно день завершался семейным пиршеством.

Собственно гулянье начиналось во второй день, во вторник, во время заигрыша. Утром посылали к родным и знакомым позываток – тех, кто передавал приглашение прийти вечером в гости. Обычно позыватка произносил благопожелание и получал в обмен какое-нибудь подношение.

Во вторник в большинстве районов катались на снежных горах и брали снежные города. Во время игры собравшиеся делились на две группы, одна из которых обороняла, а другая пыталась захватить специально построенную снежную крепость. Те, кому удавалось взять город, получали право целовать всех девушек, присутствовавших на празднике.

Значительная часть обычаев масленичной недели посвящалась чествованию молодоженов, тех, кто женился во второй половине прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины. Их могли поставить в воротах и заставить целоваться под крики «горько». Иногда молодых зарывали в снег или осыпали снегом в знак будущего благополучия.

В среду наступало время лакомки, когда теща приглашала в дом молодого зятя с женой. Поэтому за столом и после окончания угощения произносились благопожелания в честь молодых.

В масленичный, или широкий четверг начинались народные гулянья. Сам день получил название «загула». С четверга начинали работать балаганы, происходили кулачные бои и начинались катания на тройках. Вечером по улицам ходили ряженые и колядовщики. Они приходили в дома и произносили коляды – благопожелания, адресованные хозяину и хозяйке. В ответ хозяин одаривал колядовавших специально приготовленными блинами или хлебом округлой формы.

Вплоть до начала ХХ в. со. хранялся обычай «возить дерево». Какое-нибудь сухое дерево, чаще всего березу или ольху, спиливали и укрепляли в санях. Затем дерево украшали лентами, лоскутами и бубенчиками и провозили его вдоль деревни.

Иногда вместо дерева в сани клали колесо, на ступицу сажали юношу или молодого мужчину, державших в руках вино и калачи. Сани проезжали через всю деревню. За санями с деревом ехали другие сани, в которых находились участники ритуала, певшие песни.

Наша Масленица годовая,

Она гостейка дорогая,

Она пешая к нам не ходит,

Все на комонях разъезжает,

Чтобы коники были вороные,

Чтобы слуги были молодые.

Считалось, что обряд от крывал череду масленичных празднеств.

Обязательной составляющей масляной недели были взаимные визиты недавно породнившихся семей. Приходившим в гости молодые должны были выставлять угощение.

В пятницу происходили тещины вечерки – молодожены принимали своих родителей. Обычно зять посылал в дом родителей сватов, передававших приглашение. Их также одаривали подарками. Специальные дары зять готовил для тещи, как бы демонстрируя, что в молодой семье все благополучно.

Масленичная суббота – «золовкины посиделки» – считалась праздником молодых женщин. Обычно в этот день молодая невестка принимала своих подруг и сестер мужа. С этого дня она становилась полноправным членом женского коллектива. Обычно угощение сопровождалось взаимным обменом подарками.

Воскресенье посвящалось проводам Масленицы, поэтому его называли целовником, или Прощеным днем. С одной стороны, близкие люди просили друг у друга прощения за причиненные в году обиды. С другой, следовало посетить кладбище, чтобы попросить прощения и у умерших родственников.

Ритуал прощания (прощения) совершали после обеда.

Хозяин и хозяйка садились в переднем углу. К ним поочередно подходили все родственники, сначала шли сыновья, а за ними – дочери и жены сыновей. Каждый из них кланялся и произносил: «Прости меня, дедушка». В обряде сохранились языческие представления: в древнерусском языке слово «дедушка» являлось синонимом слова «предок». Хозяин и хозяйка олицетворяли умерших предков, поэтому собравшиеся прикладывались к щеке хозяина и целовали руку хозяйке.

Масленичная неделя завершалась «проводами» – сожжением Масленицы.

В воскресенье чучело провозили по улице, затем везли за деревню и сжигали (иногда бросали в реку или разрывали и разбрасывали по полю). Во время обряда пели корильные песни (а позже и частушки), в которых Масленицу упрекали за то, что она слишком быстро ушла и привела за собой Великий пост:

А мы масляну провожали

Тяжко-важко по ней воздыхали:

А масляна, масляна, воротися

До Великого дня протянися.

Угощение и веселье продолжались до начала вечернего богослужения, с которого начинался Великий пост. Поэтому с первым ударом колокола веселье прекращалось. Значение ритуала состояло в том, чтобы изгнать, похоронить враждебные человеку силы.

Во время масленичной недели также совершались и обряды, направленные на обеспечение будущего урожая. В них участвовали только женщины. Когда они катались с гор, то старались съехать как можно дальше. Существовало поверье, что тогда летом уродятся высокие лен и конопля. Молодожены скатывались под крики: «Солите рыжиков, солите рыжиков!» (целуйтесь горячее!). Их специально приглашали на горку: «Молоду на горку!» Молодуха должна была поклониться всем и съехать с горы на коленях у мужа. Стоявшие наверху держали сани, чтобы молодые целовались как можно дольше: «Еще раз, еще раз подмажь, быстрее пойдет!»

Во время проводов Масленицы костры зажигали на разных возвышенных местах. Туда приносили собранные по деревне старые вещи и вышедшую из употребления утварь. Их обычно собирали дети по всей деревне. Посередине костра ставили колесо, воспринимавшееся как символ приближающейся весны. Иногда в костры бросали и остатки от масленичного пира: блины, масло, молоко.

Последний день Масленицы завершался пиром, на который приглашали всех знакомых. После ухода гостей со стола не убирали, поскольку вслед за живыми в гости приходили навии. Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста. В этот день, называемый Чистым понедельником, очищались от совершенных грехов и от употребления скоромной пищи: мылись в бане, парили посуду (прежде всего молочную утварь), очищая ее от жира и скверны, чтобы в чистоте встретить первый день поста.

Навий День – см. Фомина неделя

Новоселье

Комплекс обрядовых дей. ствий, связанных с переездом в новый дом.

При начале строительства нового дома совершали цикл ри. туальных действий, чтобы пре. одолеть возможные происки не. чистой силы. Выбирая безопас. ное место, вначале выпускали корову. Если она ложилась на землю, то считали, что выбрали удачное место для постройки.

Перед закладкой нижних бревен под передним углом за. капывали монету «для богат. ства», рядом с монетой клали кусочек ладана – «для святос. ти». После возведения сруба ре. зали петуха и брызгали кровью на четыре угла. Птицу зарыва. ли под дверью, чтобы домовой охранял дом и его жильцов.

Самым опасным моментом считался переезд в новую избу. Ведь на новом месте начина. лась новая жизнь. Конечно, не. чистая сила стремилась поме. шать будущему благополучию. Чтобы обмануть ее, первыми в дом пускали петуха или кошку. Они должны были защитить от возможных происков нечистой силы. Считалось также, что с кошкой в дом незримо входит домовой.

За животными входили с иконой и хлебом.солью все ос. тальные члены семьи. Счита. лось, что безопаснее перехо. дить в новый дом ночью, по. скольку нечистая сила не предполагала, что в это время люди могут заселять дом. По. ставив в передний угол икону, все члены семьи крестились на нее. Затем хозяйка отрезала от каравая хлеба первый ломоть и клала его под печку, таким об. разом приветствуя домового.

Еще в середине XIX в. во многих местах России записы. вали древний ритуал: сняв одежду, до рассвета хозяйка дома обходила новую избу и произносила приговор: «По. ставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой чело. век ногой не переступил и де. душка лесной через него не заг. лядывал». Чтобы придать закля. тью дополнительную крепость, женщина трижды кубарем пере. ворачивалась в воротах, приго. варивая: «Дай, чтобы род и плод в новом доме увеличивались».

Незадолго до новоселья или сразу после переезда хозя. ин обязательно приглашал до. мового перебраться на новое место: ставил под печку угоще. ние и просил домового после. довать за семьей.

Вводя в новый хлев скоти. ну, хозяин также представлял ее домовому: «Хозяин и хозяюшка! Мне по уму, а вам по шерсти. Пои и корми моего живота!»

Считалось, что иначе скотина не приживется на новом месте.

Если одновременно с до. мом строили баню, то перед первой топкой приветствовали банника: брали черную курицу, душили ее и неощипанную за. капывали в землю под порогом бани. Во многих местах этот об. ряд совершали регулярно в ночь под чистый Четверг. В бане так. же оставляли ломоть ржаного хлеба, посыпанный солью.

О связи домового с пред. ком.охранителем дома свиде. тельствует быличка, записан. ная на Севере: «Он (хозяин) в аккурат как мой дедко».

Пасха

Главнейший христианский праздник, завершающий семи. недельный Великий Пост, день Воскресения Христа.

Пасхе предшествует Страс. тная неделя, в течение которой совершаются все приготовления к празднику: производится убор. ка и побелка домов, готовятся специальные пасхальные куша. нья (куличи, пасха, крашеные яйца). Накануне праздника ку. шанья освящают в церкви.

В течение всей пасхальной недели (Светлой седмицы) лю. бой прихожанин мог подняться на колокольню и позвонить в колокола. Поэтому в некоторых местах первую неделю после Пасхи называли звонильной.

Пасхальные торжества на. чинались с крестного хода. Про. цессия прихожан во главе со свя. щеннослужителями, выходила из церкви и обходила ее против часовой стрелки. Они несли ико. ны, специальные зажженные фо. нари, хоругви и свечи.