Христианство — одна из религий авраамического направления, базирующаяся на описанном в Евангелие акте искупления грехов человечества богочеловеком Иисусом Христом. По распространенности эта монотеистическая религия считается самой крупной в мире, на сегодняшний день число ее приверженцев, по данным ООН, достигает 1,5 млрд. Христианские традиции, основанные на Ветхом и Новом завете, и определяют церковную и домашнюю жизнь верующих.

Основные каноны направления в христианстве

Христианство как религия зародилось в I веке в среде палестинских иудеев и быстро получило распространение среди греко-римлян и других этнических групп. Уникальность этой религии в том, что она предполагает не только вечность души человека, но и воскресение тела после загробной жизни. Правда, не все воскресшие будут достойны пребывания в Царстве Небесном.

Основными направлениями в христианстве сегодня считаются католицизм, православие и протестантизм. И хотя древние христианские религиозные традиции и главные догмы христианства ― вера в грядущее воскресение и божественная сущность Иисуса Христоса ― являются для них общими, у каждого из направлений существуют свои особенности вероучения и различия в толковании некоторых религиозных канонов.

Принципиальное отличие между Католической и Православной Церквями состоит в понимании единства Церкви. Для православных достаточно разделять одну веру и таинства, они считают воплощением Вселенской Церкви каждую поместную Церковь епископата, католики в добавление к этому видят необходимость в едином руководстве всех церквей, которое осуществляет верховный правитель Святого Престола ― Папа.

Черты, отличающие протестантскую Церковь от католической и православной, многочисленнее. Так, протестанты признают Библию, но отвергают Священное Предание Церкви и церковные священнодействия. У них не принято молиться за умерших, веруя, что благодаря молитвам Господь облегчит их посмертную участь. Протестанты отрицают посты и считают, что признания Иисуса Христа Богом уже достаточно для спасения, и никаких дел для этого не нужно. Тогда как католики и православные христиане утверждают, что доказывать свою веру необходимо делами, исполняя заповеди Отца.

Религиозные традиции христиан

В большинстве религий существуют особые ритуальные действия ― таинства, через которые человеку невидимым образом передается спасительная Божия благодать. Первоначально в традициях христианской веры было два таинства – крещение и причащение.

В 1279 году на Вселенском соборе в Лионе в список таинств были включены еще пять церковных обрядов. Они признаются православной и католической церковью, протестанты трактуют церковные таинства как простой религиозный ритуал.

- Крещение ― это трехкратное погружение в воду святой купели (или обливание водой), сопровождаемое чтением молитв. Обряд совершается в знак приобщения человека к Церкви, проводит его священнослужитель. Окрещенный человек носит на шее нательный крестик и имеет право принимать участие в церковных обрядах.

- Причащение (Евхаристия) ― приобщение к Христу путем употребления особым образом освященного хлеба и вина.

- Покаяние (исповедь) ― признание в совершенных грехах перед священником, который имеет право отпущения грехов от имени Господа. Считается, что самообличение и решимость не повторять грехов даруют милосердие Божие.

- Миропомазание ― таинство, совершаемое над верующим обычно после Крещения. Человек получает прощение грехов и «печать дара Святаго Духа» на челе. При проведении обряда священник помазывает определенные части тела верующего составом из благовонных масел ― освященным миром.

- Елеосвящение ― Таинство, совершаемое над больными, помазание тела освященным елеем. Считается, что такой ритуал призывает благодать Божию, и способствует исцелению. В христианстве существует также обряд Елеопомазания, который заключается в нанесении на лоб верующего знака креста елеем. Этот обряд Таинством не является.

- Священство ― обряд посвящения на служение в церкви диаконом, пресвитером или архиереем (епископом). Посвящение в ранг священнослужителя совершается епископом и дает право проводить церковные таинства и обряды.

- Венчание ― основной ритуал христианского свадебного обряда. Благословленный церковью союз мужчины и женщины закрепляет брак на небесах. Венчаясь, христиане дают обет верности Христу и друг другу. Христианские семейные традиции основываются на соблюдении завещанных Спасителем правил: соблюдать нравственную чистоту, жить в любви и согласии.

Посмертные обряды

Для христиан смерть — не конец существования, а переход в иной мир, к вечной жизни. Чтобы усопший предстал пред Господом в чистоте, его тело омывается водой, затем на него надевается крестик. Над гробом принято читать Книгу Псалмов, а перед преданием тела земле покойника отпевают в церкви. Отпевание и погребение у христиан обычно совершают на третий день после смерти. Гроб с телом располагается в могиле головой на запад, над могильным холмиком устанавливается крест.

Христианские праздники

Период формирования христианских праздников и традиций приходится на V-VI века. Самым важным праздником у христиан считается дата Воскресения Иисуса Христа, Пасха, которая отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Согласно общецерковному календарю, христиане празднуют:

- Рождество (7 января),

- Крещение (19 января),

- Сретение (15 февраля),

- Благовещение (7 апреля),

- Вербное воскресенье (отмечается за неделю до Пасхи),

- Вознесение Господне (отмечается на 40-й день после Пасхи),

- Троицу (отмечается на 50-й день после Пасхи),

- Преображение Господне (19 августа),

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа),

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября),

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября),

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).

Все христианские духовные традиции опираются на церковные догматы, основной из которых ― уверенность, что после второго пришествия Христа умершие смогут воскреснуть плотью, а те, кто жил на Земле праведно, смогут войти в Царствие Небесное и получить вечную жизнь.

- Схема: Церковные праздники

- Церковные праздники 2023

- Двунадесятые Господские Праздники и Пасха

- Праздники Рождественского цикла

- Тропари двунадесятых праздников

Великие праздники – важнейшие праздники Православной Церкви: Пасха – праздников праздник, двунадесятые праздники и некоторые другие праздники (см. ниже).

***

Двунадесятые праздники – двенадцать (от древнерусского «два на десяте» – двенадцать) важнейших после Пасхи церковных праздников. Посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богородицы.

По литургическому принципу внутри годового круга эти праздники разделяются на две категории:

Неподвижные (непереходящие) праздники: они всегда приходятся на строго определенное число месяца, вне зависимости от дня недели, ежегодно меняющегося. К ним относятся девять двунадесятых церковных праздников:

Двунадесятые неподвижные праздники

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября |

| †Воздвижение Креста Господня (40 дн.от Преображения) | 27 сентября |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря |

| †Рождество Христово | 7 января |

| †Богоявление, или Крещение Господне | 19 января |

| †Сретение Господне (40 дн. от Р.Х.) | 15 февраля |

| Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 мес. до Р.Х.) | 7 апреля |

| †Преображение Господне | 19 августа |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа |

Подвижные (переходящие) праздники. Подвижная часть церковного календаря перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. Все «подвижные» праздники отсчитываются от Пасхи и перемещаются в пространстве «светского» календаря вместе с ней.

Двунадесятые переходящие праздники:

Двунадесятые праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня.

Число дней попразднства бывает неодинаковым – от 1 до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста.

Некоторые из Господских праздников, кроме того, предваряются и заключаются особыми субботами и неделями (воскресными днями).

Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях – Постной и Цветной.

На праздничной всенощной всех двунадесятых праздников служится лития.

В России до 1925 года двунадесятые праздники были одновременно церковными и гражданскими.

***

Великие недвунадесятые праздники:

В день великого праздника совершается Всенощное бдение. В богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в круге. У каждого двунадесятого праздника и Пасхи существует предпразднство, попразднство и отдание.

У праздников Рождества и Усекновения главы Иоанна Предтечи, Обрезания Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла предпразднства, попразднства и отдания нет.

***

Праздники христианские

Праздники христианские – определенные дни церковного календаря, отмечаемые богослужениями, носящими индивидуальный литургический характер. Это фиксировано в названиях праздников и «покаянных времен», датах и порядке их совершения, а также в содержании текстов, исполняемых во время богослужения. Их цель и смысл – воспоминание, прославление и богословское истолкование ключевых этапов истории Спасения, которая воплощена главным образом в событиях земной жизни Иисуса Христа (Спасителя), и Девы Марии – реальной соучастницы этого богочеловеческого процесса. Отсюда – исключительное место в календаре посвященных Им праздников.

Праздники распределены внутри двух накладывающихся друг на друга годовых циклов – неподвижного (минейного) и подвижного (триодного, или пасхально-пятидесятничного). Торжества и памятные события первого цикла строго фиксированы только по числам месяца (для дат юлианского календаря по отношению к современному гражданскому необходима поправка: n – 13 дней, – для XX–XXI вв.). Праздники второго фиксированы только по дням недели, будучи жестко соотнесены с Пасхой, являющейся точкой отсчета для всего подвижного годового цикла. Дата же последней перемещается в пределах 35 дней («пасхальные пределы»): от 4 апреля (22 марта по ст. ст.) – до 8 мая (25 апреля ст. ст.).

Важнейшие праздники современного православного календаря именуются «двунадесятыми», или «дванадесятыми» (от слав. дванадесять – «двенадцать») (см. Двунадесятые праздники). Пасха, как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации.

Вторую ступеньку в праздничной иерархической лестнице занимают праздники, именующиеся в литургическом словоупотреблении «великими». К ним принадлежат: Покров Пресвятой Богородицы (1/14 октября), Обрезание Господне и память св. Василия Великого (1/14 января), Рождество Иоанна Крестителя (24 июня/7 июля), память первоверховных апп. Петра и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна Крестителя (29 августа/11 сентября), а также, согласно некоторым старым календарям, – преставление (кончина) ап. Иоанна Богослова (26 сентября/9 октября), память свят. Николая, архиепископа Мир Ликийских (6/19 декабря) и перенесение его мощей из Мир в итальянский г. Бари (9/22 мая).

Все другие многочисленные праздники посвящены бесплотным силам (общий праздник – Собор архистратига Михаила, 8/21 ноября), святым ветхозаветным и христианским, воспоминанию знаменательных событий Священной библейской и христианской истории, явлению чудотворных икон, открытию мощей.

Постоянная канонизация новых святых означает непрерывное пополнение христианского календаря.

В церковном Уставе (Типиконе) предусматривается градация всех праздников на пять разрядов по степени торжественности совершения их богослужений, что и фиксируется особыми знаками (шестой разряд не имеет знака). Престольный праздник любого храма (имя которого он носит) приравнивается для него в богослужебном аспекте к двунадесятым праздникам. Такая же степень торжественности может быть присуща «местночтимым» праздникам, даже имеющим на общецерковном уровне скромный литургический статус.

Общие для всех христиан праздники – прежде всего Пасха и Рождество Христово (последнего, в качестве особого календарного торжества, не имеет Армянская и другие монофизитские церкви). Важнейшие годовые праздники в основном совпадают у православных и католиков (потому что основываются на одних и тех же событиях священной истории), но различаются датами, часто названиями и смысловыми нюансами, а также характером совершения.

Равно чтутся многие святые единой Церкви: восточные – на Западе, западные – на Востоке (Василий Великий – Амвросий Медиоланский, и др.). Но святые одной Церкви, жившие после разделения Церквей (1054г.), могут почитаться в другой Церкви преимущественно на местном уровне, с разрешения церковных властей. Официальный католический календарь, например, включает имена свв. Кирилла Туровского (11 мая), Антония Печерского (24 июля), равноапостольных Ольги и Владимира (27 и 28 июля), Бориса и Глеба (5 августа), Сергия Радонежского (8 октября); чествуется также Владимирская икона Божией Матери (7 сентября).

Протестанты, отвергая почитание Богоматери, святых, мощей и икон, не имеют в своих календарях и соответствующих им праздников.

Изучением праздников в контексте общего процесса формирования церковного календаря занимается эортология (букв. «праздниковедение») – вспомогательная историческая дисциплина, один из разделов академической литургики.

Богослужебные тексты содержатся в Минее Служебной, в 12-ти томах (для неподвижных праздников), Триоди Постной и Цветной (для подвижных), Минее Праздничной, а также в многочисленных изданиях служб отдельным праздникам, часто содержащих исторические справки, комментарии, нотацию и иные приложения.

«Как праздновать праздник? Мы празднуем событие (вникнуть в величие события, цель его, плод его для верующих) или лице, как, например: Господа, Божию Матерь, Ангелов и Святых (вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию, вообще). Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в будущие блага и питать благочестивые, добрые нравы.»

Таинства, обряды и традиции — это не то же самое. Православный человек разбирается во всех тонкостях, а вот невоцерковленный не всегда может отличить одно от другого. Тем не менее, даже если вы не имеете никакого отношения к церкви, то общую информацию знать все равно обязаны. Давайте поговорим об этом.

Отличие таинств от обрядов

Начнем с того, что православные обряды принципиально отличаются от других форм священнодействия. Нередко таинства и обряды путают.

Всевышний подарил людям семь таинств, среди которых крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение. Во время них на верующих проливается Божья Благодать.

К православному обряду относятся действия, которые направлены на то, чтобы возвести человеческий дух к таинству и возвести сознание в веру. Важно понимать, что все церковные обряды считаются священными только в том случае, если сопровождаются молитвой. Именно из-за молитвы обычное действие становится священнодействием, а внешний процесс — православным обрядом.

Виды обрядов

Каждый верующий знает, что церковные обряды делятся на несколько категорий:

- Богослужебные обряды. Они входят в обычный порядок церковной литургической жизни. Сюда относится вынос святой плащаницы во время Великой пятницы, освещение хлебного кваса (артоса) во время Пасхальной седмицы, круглогодичное освещение воды, церковный обряд помазания елеем, который совершается на утрене, и прочие.

- Житейские обряды. Эти православные обряды применяются во время освещения жилища, разных продуктов типа саженцев и семян. Они также применяются для освящения благих начинаний вроде путешествия, начала поста или строительства дома. Кстати, в эту категорию входят обряды по усопшему, кои включают очень много обрядово-ритуальных действий.

- Символические обряды. Сюда относятся православные религиозные обряды, которые выражают определенные идеи, и являются символом единения Бога и человека. Ярким примером является крестное знамение. Что это? Так называется православные религиозный обряд, который символизирует память о страданиях, перенесенных Спасителем, он же служит хорошей охраной от действия демонических сил.

Елеопомазание

Чтобы стало понятнее, о чем речь, давайте рассмотрим самые популярные обряды. Тот, кто хоть раз бывал в церкви на утренней службе в церкви, видел его или даже участвовал в этом обряде. Священник во время обряда делает крестообразные движения на лбу верующего елеем (освященным маслом). Называется это действие елеопомазанием. Он означает Божью милость, которая изливается на человека. Некоторые православные праздники и обряды к нам пришли еще с ветхозаветных времени и елеопомазание относится к одним из них. Еще Моисей завещал совершать помазание маслом Аарона и его потомков, служителей Иерусалимского храма. В Новом Завете апостол Иаков в соборном послании упоминает исцеляющее действие елея и говорит, что этот обряд очень важен.

Соборование

Православные праздники и обряды часто путают между собой, так случилось и с таинством соборования. Мало того, что эти понятия путают между собой, так в заблуждение еще вводятся люди тем, что в обоих случаях используется елей. Разница в том, что во время соборования призывается Божья благодать, а вот во втором обряд имеет только символический характер.

Кстати, таинство соборования всегда считалось наиболее сложным действием, ведь совершать его должны по церковным канонам семь священников. Только в крайних случаях допускается ситуация, когда таинство совершает один иерей. Помазание делается семь раз, во время них читаются отрывки из Евангелия. В частности, звучат главы из Послания апостолов и особые молитвы, которые предназначены именно для этого случая. А вот обряд миропомазания заключается лишь в том, что священник благословляет и наносит крест на лоб верующего человека.

Обряды, связанные с завершением жизни

Не менее важны православные обряды погребения и прочие связанные с этим действием. В православии этому моменту отводится особенное значение, ведь душа расстается с плотью и переходит в вечность. Сильно углубляться не будем, остановимся на самых важных моментах.

Среди обрядов православной церкви отдельное место занимает отпевание. Так называется заупокойное богослужение, которое совершается над умершим только один раз. Например, ту же панихиду или поминание можно проводить несколько раз. Смысл отпевания в пении (прочтении) определенных богослужебных текстов. Важно понимать, что порядок в православном обряде погребения или отпевания разнится в зависимости от того, в отношении кого происходит обряд: монах, мирской человек, младенец или священник. Отпевание проводят для того, чтобы Господь отпустил грехи умершему человеку и подарил покой душе, которая уже ушла из тела.

Среди православных таинств и обрядов выделяют еще и панихиду. Она отличается от отпевания тем, что гораздо короче. Как правило, панихиду проводят на третий, девятый и сороковой день после кончины. Панихида являет собой молитвенное пение, оттого ее и путают с отпеванием. Проводить панихиду можно и в годину кончины, день рождения усопшего, тезоименитство.

Следующим обрядом православных христиан, о котором мало кто знает, является лития. Это тоже один из видов заупокойного богослужения. Обряд много короче, чем панихида, но тоже проходит в соответствии с правилами.

Освящение еды, жилищ и добрых начинаний

Мы уже рассказали про обряд соборования в православной церкви, но существуют еще и обряды, которые называются освещением. Они проводятся для того, чтобы на человека снизошло Божье благословение. Если вспомнить учение церкви, то там сказано, что до второго пришествия Христа дьявол будет творить незримо черные дела. Люди обречены видеть плоды его деятельности всюду. Человек не может противостоять дьяволу без помощи Небесных сил.

По этой причине важно проводить обряды в православной религии. Таким образом очищается жилище от присутствия темных сил, еда от дьявольского влияния, а благие начинания осуществляются без помех. Но все это работает лишь в том случае, если человек непоколебимо верит в Бога. Если же вы сомневаетесь в том, что обряд вам поможет, то не стоит и начинать. Проведение обряда в этом случае считается не только пустым, но и греховным деянием, на которое толкает все тот же дьявол.

Водосвятие

Так называется обряд освящения воды. По традиции водосвятие может быть великим и малым. В первом варианте обряд проводится единожды в году, а во втором — совершается много раз за двенадцать месяцев. Делается это во время Крещения или при совершении молебнов.

Обряд проводится в честь великого события — погружения Иисуса Христа в воды Иордана. Этот момент описан еще в Евангелии. Именно тогда Иисус стал прообразом омовения всех людских грехов. Омовение происходит в святой купели, которая открывает людям путь внутрь Христовой церкви.

Таинства

Мы уже разобрались в том, что такое обряды, пора определиться с таинствами. Они несколько отличаются от обрядов, но многие все же считают их таковыми. Рассмотрим самые популярные таинства.

Крещение

Среди православных таинств и обрядов очень популярно крещение. Даже светские люди хотят покрестить детей. Ребенка можно крестить после того, как пройдет сорок дней от рождения. Чтобы провести обряд, достаточно присутствия крестных родителей. Как правило, их выбирают из самых близких людей. Крестных нужно выбирать очень внимательно, ведь они обязаны духовно воспитывать крестника и поддерживать его по жизни. Сейчас правила не настолько суровы, если раньше нельзя было матери присутствовать на крещении, то теперь это правило действует лишь на сорок дней от рождения ребенка.

Во время крещения ребенок должен быть одет в новую крестильную рубашку и находиться на руках одного из крестных. Последние во время обряда молятся и крестятся вместе со священником. Божий слуга три раза проносит малыша вокруг купели, а также трижды окунает его в купель. Во время крещения срезается прядь волос с головы дитя, которая символизирует покорность Богу. Мальчиков под конец обряда заносят за алтарь, а вот девочек прислоняют к лику Богородицы.

В народе считается, что если человек прошел обряд крещения, то ему во всех начинаниях будет обеспечена помощь Бога. Спаситель убережет от грехов и бед, а также даст второе рождение.

Причастие

Бытует мнение, что обряд причащения в православной церкви избавляет человека от совершенных ранее грехов и дарит прощение Господа. Причащение проводится перед венчанием, но это не значит, что подготовка к этому обряду не нужна.

Нужно хотя бы за неделю до причащения начать ходить ежедневно в церковь. В день, когда будет совершаться таинство, человек должен отстоять всю утреннюю службу. Кстати, подготовка к причастию заключается не только в том, чтобы посещать церковь, но и в соблюдении определенных правил. Они абсолютно те же, что и во время поста. Нельзя есть животную пищу, развлекаться, употреблять алкогольные напитки и пустословить.

Как видите, обряд причащения в православной церкви не так уж и сложен, зато человек сможет избавиться от всех грехов. Напомним, что причащаться нужно лишь в том случае, если вы верите. Неверующему человеку не получить долгожданного прощения, он, причастившись, совершит грех. Как же проходит обряд?

Итак, обряд причастия в православной вере начинается с того, что человек исповедуется священнику. Это необходимо сделать в день обряда, только перед началом Божественной литургии. Непосредственно причащение проводится по окончании службы. Все, кто хочет причаститься, поочередно подходят к амвону, где священнослужитель держит чашу. Чашу нужно поцеловать и отойти в сторону, там каждый получит по глотку святой воды и вина.

Кстати, руки во время процедуры необходимо сложить на груди крестом. В день совершения обряда причастия в православной церкви необходимо содержать в чистоте свои мысли, воздержаться от греховной пищи и развлечений.

Венчание

Даже невоцерковленный человек знает, что обряды отличаются не только по значению, но и по правилам проведения, требованиям, предъявляемым к верующим. Что касается обряда венчания в православной церкви, правила здесь свои. Например, обвенчаться могут только люди, которые зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Все потому, что священник не имеет права проводить обряд без предъявления свидетельства о заключении брака.

Есть и некоторые препятствия, которые не позволяют провести обряд венчания в православной церкви. Правилами запрещено венчать людей с разным вероисповеданием, если кто-то из пары еще не разведен. Никогда не обвенчают людей, которые являются кровными родственниками или ранее давали обет безбрачия.

Кстати, венчание нельзя проводить в великие церковные праздники, во время строгих постов и седмиц, по некоторым дням недели.

Во время обряда позади пары стоят шаферы, которые держат над парой венцы. Все женщины, которые присутствуют на венчании, обязаны быть с покрытой головой. В процессе обряда жених должен прикоснуться к лику Спасителя, а невеста — к лику Богородицы.

Издревле считается, что венчание способно уберечь брак от внешних разрушений, дает семье благословение Бога и его помощь в трудные жизненные моменты. Венчание также помогает сохранить уважение и любовь в паре.

Обряд, безусловно, красив и торжественен, что неудивительно, ведь все церковные обряды цепляют взгляд. Таинство венчания дает паре успокоение, избавляет от внутренних терзаний и чувства одиночества. С помощью обряда человек может заглянуть внутрь себя, обрести жизненные ценности или очистить сознание от дурных мыслей.

Также существует обряд развенчания в православной церкви, но о нем поговорим в другой раз.

Похороны

Помимо жизнерадостных и приятных обрядов, есть еще и те, что связаны со смертью. Обряд похорон у православных отличается своими правилами, которые необходимо знать. Так, погребение у верующих проходит на третий день после смерти. Православные традиции учат людей с почтением относиться к бездыханному телу. Ведь даже после смерти человек продолжает быть членом Иисусовой церкви, тело же считается храмом, в котором раньше обитал Святой Дух. Кстати, православные верят, что через определенное время тело оживет и приобретет качества бессмертия и нетления.

Как же готовятся к похоронам?

- Тело верующего человека сразу после смерти омывают. Этот обряд символизирует непорочность духа и абсолютную чистоту человека, который предстанет перед очами Господними. По правилам обрядов Русской православной церкви, омовение совершается с помощью мыла, теплой воды и мягкой тряпки или губки.

- Во время омовения необходимо читать Трисвятую песнь и зажечь лампаду. Последняя горит до тех пор, пока в комнате есть тело. Омовением могут заниматься только чистые женщины, которые сами приняли ванну, или пожилые люди.

- После омовения умершего одевают в стиранные новые одежды. Это делается для того, чтобы показать бессмертие и нетление души. Христиане верят в то, что после смерти человек предстанет на Суд Божий и даст отчет за пройденную жизнь.

- На тело обязательно надевается православный крест, а руки и ноги связываются. Причем руки нужно сложить определенным образом: правая должна оказаться сверху. В левую руку кладут небольшую икону, которая для мужчин и женщин разная. Так, женщинам вкладывают икону Девы Марии, а мужчинам — Христа. С ее помощью показывают, что умерший верил в Божьего Сына и предал собственную душу ему. Теперь же он переходит к пречистому, вечному и благоговейному лицезрению Святой Троицы.

Как же хоронят людей православные? Традиции и обряды регулируют порядок погребения. Итак, о чем речь?

- При смерти христианина читают канон из восьми песен, который составлен по церковным правилам. Это необходимо сделать потому, что каждый человек перед смертью испытывает чувство страха. Православные служащие подтверждают, что душа поддается аффекту после того, как разлучается с физической оболочкой.

- Сознанию человека очень сложно в первые три дня после смерти. В это время люди видят Ангелов-Хранителей, которые сопровождали их на протяжении жизни после крещения. К тому же наряду с Ангелами перед глазами предстают и злые духи, которые уже своим мерзким внешним видом вызывают ужас.

- Канон читают для того, чтобы душа скончавшегося нашла умиротворение в загробном мире. Родственники и близкие обязаны собрать мужество, которое необходимо для того, чтобы попрощаться с умершим родственником. Они должны исполнить молитвенное прошение перед Небесным Отцом.

- Перед тем как похоронить тело, гроб и умершего окропляется святой водой. На лоб покойника кладется венчик, который выдает священник перед отпеванием. Венчик символизирует то, что христианин с честью ушел из жизни, победил пугающую смерть. На самом венчике находится лик Богоматери, Божьего Сына, а также Иоана Предтечи. Венчик украшает надпись «Трисвятое».

- Под плечи и голову покойника всегда подкладывают ватную подушку, тело же укрывается белой простыней. Гроб ставится посередине комнаты лицом к домашнему иконостасу, то есть таким образом, чтобы лицо покойника было обращено к иконам. Вокруг зажигают свечи, которые предупреждают о том, что покойный христианин переходит в область спокойствия и света.

Кстати, священников и монахов по традиции не омывают после смерти. Священников облачают в церковные одежды, на голову кладут покров, который говорит, что почивший был причастен к Тайнам Господним. А вот монахов одевают в специфические одежды и закутывают в крестообразную мантию. Лицо монаха всегда закрывается, ведь он был далек от мирских страстей во время жизни.

Православные церковные обряды действуют и в том случае, если тело привозят в храм. Как это происходит? Сейчас разберемся. Перед тем как вынести тело из дома, необходимо прочитать канон об исходе души. Кстати, делается это не позже чем за час. Покойника выносят всегда ногами вперед. В то время, когда тело выносится поется молитва в честь Пресвятой Троицы. Она символизирует, что умерший с искренностью исповедался перед Богом и переходит в Небесное Царствие. Там он будет Бесплотным духом, который воспевает хвалу и окружает престол.

После того как тело привезли в храм, его ставят так, чтобы лицом покойник был повернут к алтарю. По четырем сторонам от усопшего зажигают лампады. Церковь верит в то, что на третий день после смерти душа покойника начинает испытывать страшные страдания, хотя тело бездыханное и мертвое. В такой сложный период покойник очень нуждается в помощи священников, а потому над гробом читают Псалтырь и каноны. Помогает облегчить страдание и отпевание, в которое входят литургические песнопения, рассказывающие о жизни человека.

Во время прощания родственники целуют умершего, а над смертным ложем поют умиляющие стихиры. В них говорится, что покойник оставляет суету, бренность, обретают успокоение по Господней милости. Родственники спокойно обходят гроб и извиняются за все зря нанесенные обиды. Близкие в последний раз целуют венчик на лбу или икону, которая располагается на груди.

Под конец обряда умершего закрывают простыней, в это время батюшка крестообразным движением посыпает тело усопшего землей. После этого гроб опечатывается и уже открывать его нельзя. В то время как покойника выносят из храма родственники поют «Трисвятую».

Кстати, если церковь находится слишком далеко от дома умершего, то совершается заочное отпевание. Его должны заказать родственники в ближайшем монастыре.

Когда ритуал закончен, перед закрытием гроба в руки умершему, точнее, в правую руку, вкладывают различительный молитвенник. На лоб же кладут бумажный венчик. Прощание осуществляется уже с телом, укутанным в простыни.

Раз с обрядами погребения все понятно, то давайте разъясним момент церковного раскола. Конечно, этот вопрос изучали еще в школе, но, скорее всего, вы уже забыли все, что знали.

Церковный раскол

Унификация обрядов Русской православной церкви произошла после раскола церкви. Из-за чего же он произошел? Давайте разбираться.

До сих пор Русскую православную церковь не касались реформы. Последние изменения произошли в семнадцатом веке, а вот будут ли новые, пока неизвестно. Давайте поговорим о предыдущем опыте.

Еще в 1640 году велись разговоры о необходимости проведения церковной реформы. Представители духовенства уже тогда хотели провести унификацию правил богослужения и церковных текстов. Но никак не могли достигнуть единства в выборе образца, на который нужно ровняться. Кто-то хотел в качестве образца использовать греческие церковные книги, а другие — древнерусские книги.

В итоге победили те, кто хотел привести церковные обряды и книги в соответствии с византийскими канонами. На это есть несколько объяснений:

- Российское государство стремилось стабилизировать собственное положение среди других православных стран. В правительственных кругах часто говорили о Москве, как о третьем Риме, эту теорию выдвинул еще Филофей, псковский старец, который жил в пятнадцатом веке. Церковный раскол, который произошел в 1054 году, привел к тому, что православным центром стал считаться Константинополь. Филофей считал, что после падения Византии именно столица русского государства станет оплотом истинной православной веры. Чтобы Москва получила этот статус, русскому царю было необходимо заручиться поддержкой греческой церкви. А чтобы ее получить, необходимо было провести богослужение в соответствии с местными правилами.

- В 1654 году Переяславская Рада решила, что территория польской Украины должна присоединиться к России. На новой территории православная литургия проводилась по греческим правилам, а потому унификация обрядов и правил поспособствовала бы объединению Малороссии и России.

- Не так давно прошло Смутное время, по стране еще проходили народные волнения. Если бы были установлены единые правила церковной жизни, то процесс национального единения прошел куда быстрее и плодотворнее.

- Русское богослужение не соответствовало византийским канонам. Внесение правок в литургические правила считается второстепенными в проведении церковной реформы. Кстати, церковный раскол и был вызван этими правками.

При ком же произошел раскол церкви? Дело было при государе Алексее Михайловиче, который царствовал с 1645 до 1676 год. Он никогда не игнорировал проблемы, которые касались русского народа. Царь считал себя православным, а потому много внимания и времени уделял делам церкви.

Церковный раскол в нашей стране прочно связан с именем патриарха Никона. В миру его звали Никита Минин, он стал священнослужителем по желанию родителей и весьма преуспел. Однажды Никона представили молодому Алексею Михайловичу, дело было в 1646 году. Тогда Минин приехал в Москву для того, чтобы уладить монастырские дела. Семнадцатилетний государь оценил старания Никона и оставил его в Москве. Никон имел очень сильное влияние на государя и активно участвовал в решение государственных вопросов. В 1652 году Никон стал патриархом и начал подготовку к церковной реформе, которая уже давно назревала.

В первую очередь патриарх начал редактировать все книги православной религии и обрядов. Это делалось для того, чтобы они соответствовали греческим законам. Несмотря на это началом церковного раскола считается 1653 год, ведь изменения в это время коснулись богослужебных правил, которые и привели к противостоянию Никона со сторонниками и приверженцев старых обрядов и правил.

Итак, что же совершил патриарх Никон?

- Заменил двуперстное знамение на троеперстное. Как раз это нововведение и вызвало больше всего волнений у старообрядцев. Новое крестное знамение считалось неуважением к Богу, потому как из трех пальцев получался кукиш.

- Патриарх ввел новое написание имени Божьего. Теперь надлежало писать «Иисус», а не как до реформы — «Исус».

- Было сокращено число просфор для литургии.

- Изменения коснулись и поклонов. Теперь нет нужды бить земные поклоны, вместо них появились поясные.

- С момента реформы двигаться во время крестного хода следует против солнца.

- Во время церковного пения теперь произносится «Аллилуйя » трижды, вместо прежних двух.

Итак, в чем причины раскола? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понять, что называется церковным расколом. Так, называют отделение некоторой части верующих от Православной церкви, староверцы выступали против тех преобразований, которые хотел ввести Никон.

Причины раскола, конечно, сильно повлияли на дальнейшую историю государства российского и вызваны они были недальновидной политикой церковных и светских властей.

Церковный раскол можно определить как конфронтацию или охлаждение, а значит, что это все плохо сказалось на отношениях между церковью и властью. Виноват в этом патриарх Никон, вернее, его жесткие методы. Это привело к тому, что в 1660 году патриарх лишился своего сана. По прошествии времени его вовсе лишили священного сана и сослали в Белозерский Феропонтов монастырь.

Но это не значит, что с отставкой патриарха закончились реформы. В 1666 году были утверждены новые церковные книги и обряды, которые необходимо было принять всей Православной Церкви. Церковный Собор решил, что те люди, которые были сторонниками старой веры, не только отлучались от церкви и даже приравнивались к еретикам.

Заключение

Как видите, необходимо знать все таинства и обряды православной церкви, если вы действительно хотите приобщиться к Богу. Воцерковленные люди, естественно, в курсе всего, но это не значит, что они с этими знаниями родились. Каждый, кто приходит в церковь может рассчитывать на подробное разъяснение. В церковь прийти никогда не поздно, двери храма всегда открыты перед каждым человеком.

Нет определенного времени, когда стоит обратиться к Богу. Некоторые приходят к этому под конец жизни, а другие — в самом начале. Господь одинаково любит всех людей и не делит их на хороших и плохих. Человек, пришедший в храм, готов не только покаяться, но и работать над своей душой.

Не стоит осуждать верующих, ведь они заботятся не только о теле, но и о душе. Порой только через Бога можно осознать все свои ошибки и грехи и искупить их. Конечно, есть фанатики, но их все-таки меньшинство. Важно также приучать детей к церкви с раннего возраста. Так у малышей сложится правильное представление о Боге, а церковь для них не будет каким-то особенным местом. Сейчас строится очень много воскресных школ, что обещает распространение веры среди населения.

Мы живем не при Советах, а потому стоит мыслить шире, а не шаблонами. Это тогда всем говорили, что вера — опиум для народа, забывая о концовке изречения. А вот вы должны о ней помнить.

Источник

Религиозные праздники и обряды ушли от первобытных верований и магических действий. Люди докласового общества, бессильны перед могучей природой, пытаясь обеспечить себе успешное охота или рыболовство, хороший приплод от животных или урожай, обращались к коллективных обрядовых действий, через которые они рассчитывали повлиять на сверхъестественное, в определенные дни, которые имели важное хозяйственное значение. В условиях классового общества постепенно сложился календарь религиозных праздников и обрядов.

Христианские религиозные обряды и праздники многочисленные. Несмотря на все их разнообразие, у них есть общая функция: они укрепляют веру в сверхъестественное, в чудеса, бессмертие души и загробную жизнь. Религиозные праздники и обряды — важная составная часть религиозного культа, способ интеллектуального и эмоционально-психологического воздействия на верующих, средство формирования религиозных стереотипов в их сознании и поведении.

Среди обрядовых действий в христианстве значительное место занимают таинства, в которых «под видимым образом передается верующим невидимая благодать Божья». Следует отметить, что из всех христианских таинств большинство протестантских течений осуществляют только крещение и причастие.

Крещение — приобщение к христианства путем погружения в воду или окропление. Слово «крестный» равнозначно слову «христианин».

Обряд обрызгивания водой, как магическое действие, возник еще в далеком прошлом. V многих народов считалось, что вода обладает способностью отгонять от человека «нечистую силу». Поэтому еще до возникновения христианства существовал обычай окроплять младенца водой и при погружении в нее давать ему имя.

Раннее христианство не знало обряда крещения. Он внедрялся постепенно и только решениями первых вселенских соборов (IV в. н.э.) крещение было объявлено обязательным. Форма обряда в различных христианских церквей разнообразна: католики обливают крестной водой, протестанты — окропляют или погружают в воду. В православной церкви обряд крещения осуществляется над младенцем, которого в первые дни рождения приносят в церковь, где священник трижды погружает Его в «святую» воду. Этим действием он якобы смывает «первородный грех», наследуемый ребенком от «прародителей человечества» и открывает перед ним путь к спасению. Служители культа создают во время обряда крещения атмосферу торжества и наделяют его особой, священной силой, уверяя, что крещение «святой» водой оберегает от болезней, «нечистой силы» и др.

Совершая обряд крещения, верующие считают, что вода и провозглашенные заклинания вызволят крестного от «вредного влияния сатаны». Идеи о злую власть непокорного Богу сатаны и о «первородном грехе», от которого следует очищаться окроплениям водой, и лежит в основе церковного обряда крещения.

Причастие, или Євхаристія — съедания хлеба и вина, которые воспринимают как тело и кровь Христа. Причащаясь, учит церковь, верующий принимает «благодарственную жертву» и «приобщается к божественного естества». В некоторых протестантских церквах и сектах специфической форме причастия является хлебопреломления. Но в отличие от православия и католицизма причастия не считается таинством, а обрядом, что символизирует духовное единство верующих в их вере во второе пришествие Христа.

Первоисточниками таинства причастия есть те же самые древние верования и обряды.

С появлением земледелия хлеб и вино стали считаться кровью растениеводческих духов и божеств, к которым люди «причащались». Христиане позаимствовали свое таинство причастия из древних религий, связав его с учением о соблазнительном жертвенную смерть Иисуса.

Миропомазания — передача крестному «благодати святого духа», смазывание Его ароматическим веществом — миро.

Обряд смазывания тела маслянистыми веществами возник гораздо раньше христианства. Люди того времени верили в магические свойства веществ. Позже помазания осуществлялось, например, в Индии при крещении, на свадьбах и похоронах. В Єгипті применяли помазания при освящении жрецов; смазывали голову при освящении первосвященником согласно обряду иудаизма.

Позаимствовав из древних религий обряд миропомазания, христиане объявили его таинством. В ранних христианских церквях миропомазания осуществлялось только на пасху. Таинство миропомазания выполняли, как правило, над младенцем.

Исповедь — это рассказ верующих свои грехи священнику, чтобы получить через него прощение Бога.

Источники таинства исповеди и покаяния — в первобытных о верованиях зло и грех, «чертовы силы», которые преследуют человека и которых можно избавиться, рассказав о своих грехах другим людям или произнося слова заклинания.

В христианстве исповедь сначала была публичной и лишь в конце IX в. заменена тайной, то есть исповедую верующего только священнику, хотя в православии рядом с тайной существует и общая исповедь

Если в православии и католицизме исповедь считается таинством, то протестанты начали публичное покаяние и не считают его таинством. Во многих протестантских общинах покаяния осуществляют люди, которые решили вступить в секту, а также верующие, которые имеют «грехи» перед религиозной общиной или єдиновірцями.

В христианской религиозной обрядності таинство брака утвердилось сравнительно поздно. Только в XVI вв. сложился его ритуал. Согласно утверждению православных и католических священников, это таинство освящает брачный союз «именем Божьим», передает женихом «благодать единодушия» в рождении и воспитании детей.

Обряд бракосочетания возник в период первобытнообщинного строя. Еще в древности люди обращались к «добрых духов» с просьбой помочь им родить детей, отогнав «нечистую силу». Пугали эту «нечистую силу» огнем, дымом, водой, шумом. Пережитки ритуала сохранились и в современном церковном брачном обряде: священник обмазывает жениха и невесту крестом, обкуривает их дымом ладана, молодожены держат при этом зажженные свечи.

Таинство брака — средство влияния церкви на молодежь и семьи верующих, распространение религиозной морали.

Священство

В православной и католической церквях священство является таинством, в протестантизме — обрядом. Священство — посвящение в сан диакона, священника или епископа. Рукоположенный служитель культа после этого будто становится посредником между Богом и людьми.

Обряд священства существовал и в дохристианских религиях, был заимствован христианами в период утверждения первых религиозных общин и занимал значительное место. После провозглашения христианства государственной религией началось становление церковной иерархии — священновладдя церковных чинов сверху вниз.

Католическая церковь установила свою собственную иерархию по феодальным образцу. То же самое можно сказать и в отношении православия. В протестантизме священновладдя упрощенное, все христианские религии признают божественное происхождение церковной иерархии.

В христианстве священство осуществляется только мужчинами и имеет трк степени: диакон, пресвитер (священник), епископ. Диакон — священнослужитель первой степени. Он принимает участие в богослужении, прислуживает при таинствах, но не имеет права делать это самостоятельно. Пресвитер (священник) может самостоятельно проводить богослужения, обряды и шесть из семи таинств, признанных в католицизме и православии, кроме рукоположение. Епископ — священнослужитель высшей категории, осуществляет все семь таинств и имеет право рукополагать в сан диакона и пресвитера.

Малосвяття или соборования — помазание больного освященной елеем — елеем. В осуществлении этого таинства является различие между православной и католической церквями. Согласно учению православной церкви малосвяття исцеляет немощі духовные и телесные — те, которые являются следствием грехов; в католицизме это таинство — один из последних обрядов перехода человека в жизнь вечную. В православии малосвяття осуществляется над лицами старше 7 лет, что болеют телесными или душевными болезнями (отчаяние, скорбь и т.п.).

Таинство малосвяття в православной церкви сначала осуществлялось семью священниками. Они зажигали свечи, читали семь молитв о выздоровлении больного, семь посланий апостолов, семь стихов из Евангелия, затем семь раз смазывали больного елеем. Теперь этот обряд осуществляет один священник, но как и раньше сохранились семь прошений за больного, семь молитв.

Богослужение — важный элемент любого религиозного культа в форме обрядовых действий, церемоний. Процесс богослужения — обращение к Богу с целью получения от него поддержки. Достигается это благодаря общим молитвам, заклинанием, ритуальным действиям. При этом служители культа и все присутствующие верующие будто «вступают в прямой контакт с Богом». Богослужения производится в культовых помещениях. Главное его назначение — внушить верующим мнение о всесилии и могущество Бога и его служителей, о ничтожности человека и ее зависимость от Божьей воли.

Служители культа пытаются предоставить богослужению торжества и яркости. И не только верующие, но и люди, далекие от религии, посещая культовые сооружения, испытывают чувство сокровенности, возбужденности, эмоционального подъема. С этой целью использовались архитектура и убранство храмов, живопись, музыка, пение.

Религиозный похоронный обряд

В основе праздника лежит вера в существование души и загробной жизни. Церковь превратила смерть человека в орудие духовного влияния на покорение людей, установив сложную процедуру похоронных обрядов (панихиды, чтение псалмов над покойником и т.п.).

Христианские праздники своими названиями обязаны двенадцати месяцам года. И относятся к так называемым праздников, что их церковь отмечает торжественными богослужениями.

Рождество Христово — это одно из основных праздников христианства. Своим происхождением оно обязано евангельским мифам о чудесном рождении Иисуса Христа — сына божьего и в то же время человека.

Миф о рождении Христа своими источниками достигает в первобытные культовые действия. В Древнем Єгипті, например, 6 января праздновали день рождения бога воды, растительности, обладателя загробного мира — Осириса. В Древней Греции 6 января праздновали рождение Диониса. 25 декабря — день рождения древнего иранского бога солнца, чистоты и правды — Митры. Утверждаясь в разных странах, праздник Рождество Христово впитывало в себя обряды и обычаи других религий, а также народных праздников, приобретая особых черт, что отвечали христианским догмам.

В Киевской Руси праздник пришло вместе с христианством в X в. и слилось с зимним старославянским праздником — святки.

Православная церковь всячески пыталась заменить святки праздником Рождества Христова, но существующие в восточных славян праздники и обычаи укоренились настолько глубоко, что она вынуждена была сочетать церковные праздники с народными. Так, колядки церковь соединила с Евангельским мифом вифлеемской звезды, которая извещала о рождении Христа. «Языческие» колядки превратились в хождение христославів со звездой по домам. Для прославления Христа широко привлекались дети. Верующие благодарили их подарками. Православная церковь отводила этому празднику очень важное значение. Рождество, согласно учению церкви, — это вторая пасха.

Главное значение в догматичному смысле этого святая церковь отводит учению о рождении Иисуса Христа, который явился с целью искупления грехов людей и для того, чтобы указать человечеству путь к спасению. Весь смысл праздника, его торжественного богослужения имеет своей целью доказать верующим, что все земные страдания — следствие грехов рода человеческого, а выход из тяжелого земной жизни — в достижении блаженства в загробном мире.

Крещение Господне

Этот праздник — один из главных в христианстве, оно было провозглашено в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Это событие описывается в Евангелии, причем довольно противоречиво. На ранней стадии развития христианство вообще не знало обряда крещения. Его заимствовано христианством из древних культов. Обрызгивания водой существовало во многих дохристианских религиях. Одухотворюючи явления природы, наши далекие предки одухотворяли и воду — важный источник жизни человека. Она втамовувала жажду, обеспечивала плодородие полей. Но водные стихии иногда наносили огромный ущерб людям, нередко угрожали их жизни.

В дохристианских культах важная роль отводилась обряда «очистки» человека от любой «скверны», «нечистые» с помощью воды. Согласно древним верованиям, вода имела очищающую силу, она очищала людей от «нечистой силы», «злых духов», которые могли причинять людям вред. Поэтому в древних народов существовал обычай окроплять водой новорожденных.

О совершении крещения христианами впервые упоминается в христианской литературе конца i — начала II ст. Но окончательно крещения закрепилось лишь во второй половине II ст. Тогда же и возникает праздник крещения, связано с крещением Иисуса Христа в Иордане. Праздник крещения было всегда очень торжественным. Главный его обряд — освящение воды. Святили Воду в церкви и в прорубях. К проруби отправлялся крестовый ход, звучали торжественные молебны. Освящение воды в храмах происходит и в наши дни.

Стрічення

Это слово посвященное мифическом представлению Богу родителями Иисуса Христа своего младенца. Это «встреча», которая состоялась будто в Иерусалимском храме на сороковой день после Рождества Христова.

Церковь пытается сделать праздник стрічення популярным среди верующих. Цель его, как и любого другого церковного праздника — распространение идей христианства, «предоставление правды фактам» биографии Христа, подчеркивание обязанности для верующих приносить в храм младенцев в течение 40 дней после рождения.

Внедряя праздник стрічення, христианская церковь пыталась отвлечь народ от древних культов. Римляне тогда в феврале праздновали «очистки», покаяния, соблюдали пост, считая, что перед началом весенних полевых работ необходимо «очиститься от грехов» и «нечистой силы» соответствующими жертвоприношениями духам и богам. Главный очистительный обряд этого праздника приходится на 2 февраля, когда люди во главе с жрецами, вооружившись факелами, изгоняли злых духов зимних холодов и болезней. Именно 2 (15) февраля христианская церковь и основала свой праздник стрічення господне, отсчитав от Рождества Христова (25 декабря) сорок дней, необходимых для «очистки» Марии.

Приверженцами православия праздник стрічення длительное время не признавалось. Только постепенно православная церковь смогла предоставить стріченню значение праздника очистки. Оно стало торжественно отмечаться, сопровождаясь обязательными в этот день крестовыми ходами. Именно таким стал этот праздник на Руси, утвердившись в основном как церковный праздник, в быту же верующие отводили ему незначительное место: в народном сознании стрічення знаменовало конец зимы и начало весны.

Вход Господень в Єрусалим

Этот праздник имеет два названия: официально-церковную — вход господень в Єрусалим, бытовую — вербное воскресенье.

Вербное воскресенье — это преддверие так называемого страстной недели, что посвящается «упоминаниям о страданиях Христа». Праздник непосредственно примыкает к пасхе и не имеет постоянной календарной даты. В русском православии оно принадлежит к двенадцатых праздников. В основе праздника лежит библейская легенда о входе Иисуса Христа со своими учениками в Єрусалим. Туда он шел, как об этом рассказывают евангелисты, для страданий и смерти. Поход этот сопровождался творением чудес. За день до входа в Єрусалим, в субботу, Иисус совершил одно из крупнейших см — оживил Лазаря. Затем, в воскресенье, въехал в Єрусалим. Народ радостно встречал его, бросая перед сыном Божьим пальмовые ветви. На Руси ритуальное значение пальмовых ветвей перенесено на ветви ивы, которые распускаются на это время и, согласно народному поверью, защищают от злых духов. По замыслам церковников, празднования входа господня в Єрусалим должно было побудить верующих открыть свои сердца для учение Христа подобно тому, как это сделали жители Древнего Єрусалима.

Вознесение Господне

Вознесение Господне. Создана евангелистами земная биография Иисуса Христа завершается описанием вознесения воскресшего после казни сына Божьего на небо. В честь вознесения Христа православная церковь и установила одно из своих праздников. Отмечается на сороковой день после пасхи и потому постоянной дать не имеет.

Основываясь на библейских легендах, христианские теологи утверждают, что вознесение Христа открывает праведникам путь на небо, в воскрешение после смерти. Еще задолго до возникновения христианства мифы о вознесении на небеса людей, героев и богов были распространены среди многих народов. Христианство заимствовало идею вознесения с верований финикийцев, иудеев и других народов.

Это праздник в быту верующих значительного распространения не получило и осталось сугубо религиозным, церковным праздником. Всем своим содержанием праздник вознесения порождает у верующих мысль о бренности земной жизни и нацеливает их на христианское подвижничество ради достижения «жизни вечной».

Троица или пятидесятница

Это праздник, который относится в право-слав ее к двенадцатых, по заверению церковников установлено в память чудесного явления: словно на пятидесятый день после воскресения его учеников сошел «святой дух», и они заговорили на разных языках, хотя никогда их раньше не знали. Роль этого мифа — постоянно прислушиваться к голосу церкви, которая несет верующим «слово божье», нести христианство другим «языкам», то есть другим народам.

Мифы о божественную троицу еще задолго до возникновения христианства существовали в древних народов, с верований которых христианство заимствовало много представлений. Новозаветные же рассказы о троице появились в результате того, что в процессе становления христианства возникла необходимость связать новую религию с легендами ветхого завета. Поэтому в новозаветных книгах сделана попытка показать Христа, как сына древнееврейского бога Яхве, представив вместе с образом бога — духа святого как фигура одного, единого Бога. В этом нашел свое фантастическое осмысления переход от политеизма к монотеизму.

Объясняя происхождение Христа от иудейского бога Яхве, христианское духовенство заимствовало и много других иудейских праздников, в том числе праздник пятидесятницы. Последнее возникло у древних евреев с переходом к земледелию и было посвящено завершению жатвы, которые продолжались «семь седмин», то есть семь недель. Сначала, в период многобожие, это праздник конца жатвы мало своим обрядовым назначению жертвоприношения хлеба нового урожая местным полевым духам и божествам, как продавцам урожая и хозяевам земли. Христианство же предоставило «святую седмин» или пятидесятницы своего специфического обоснование и содержания.

В России праздник троицы слилось с местным праздником первобытных славян — семиком (другое название «зеленые святки») и заимствовало у него бытовой содержание. Древние славяне семик связывали с завершением осенних работ. Его цель — улещення духов растительности в ответственный период цветения и кошения хлебов. В православный праздник троицы вошло своей обрядовой стороной поминовения духов умерших родственников (так называемая поминальная суббота).

Спас

В основу праздника положено евангельскую легенду о чудесное преображение Христа. В конце своей земной жизни он словно привел группу своих учеников на гору и во время молитвы «превратился». Спас заключается в том, повествует Библия, что вид лица его изменился, и одежда его стал белым, сверкающим, а голос с неба подтвердил его божественное происхождение.

Служители культа, истолковывая библийскую легенду, уверяют, что Христос хотел закрепить в учениках веру и доказать им, что он действительно сын Божий.

Праздник спаса является сочетанием христианской легенды о Христе со старинными народными обычаями отмечать завершения сельскохозяйственного года, с мифами о очищение природы от злых духов.

Неслучайно христианский праздник спаса включает не только прославление Христа и его спасения, но и освящение яблок, винограда и других фруктов (отсюда и другое название праздника — «яблочный спас»). Это еще одно свидетельство того, как христианство не смогло преодолеть обычаи народов, среди которых оно распространялось, и было вынуждено ассимилировать их традиции и поверья в свою культовую практику.

Здвижения

Праздник воздвижения креста господня — один из важнейших праздников, посвященных культа креста как символа христианской веры. С крестом церковь связывает несколько мифических событий. Об одной из них священники всегда вспоминают в праздничных проповедях. По преданию церкви, римский император Константин перед одной из крупнейших своих сражений имел чудесное видение: на небе возник освещенный крест с надписью: «Им побеждай!». Той же ночью, по церковной легенде, императору явился во сне сам сын Божий Иисус Христос и посоветовал взять в битву флаг с изображением креста. Константин сделал, как велел Христос, и кроме того приказал своим легионерам нарисовать знак креста на щитах. В битве Константин получил победу и, как уверяют церковные историки, с того времени уверовал в чудодейственную силу креста.

Исторические факты свидетельствуют о другом. В ознаменование победы Константин велел отчеканить монеты с изображением языческих богов, которые, как он верил, помогали ему в битве с врагами. Было бы естественно предположить, что он изобразил бы знак креста, если бы действительно уверовал в то, что крест помог ему одержать победу.

Церковь торжественно отмечает праздник воздвижения. Оно сопровождается пышными ритуалами, которые производят большое эмоциональное воздействие на верующих. Накануне праздника на ночной службе Божьей церковные служители выносят украшенный цветами крест и вкладывают его на аналое внутри храма. Эта церемония сопровождается звоном, церковными песнями, что должно создать особое настроение у верующих.

Требуя от верующих почитания креста как символа христианства, церковники внушают людям, что он является символом искупления, страдания и спасение. Поэтому крест должен стать спутником каждого христианина на всю жизнь, напоминая о земной жизни и мученический конец Христа, который пострадал за грехи человечества.

Богородичные праздники. Кроме праздника в честь Христа и божественной троицы христианская церковь установила ряд праздников в честь его матери — Богородицы. Это — Рождество Богородицы, введение во храм, благовещение, праздник успения, покрова (первые четыре относят к «двунадесятых праздников») и много праздников в честь «чудотворных» икон Богородицы.

В чествовании девы Марии Богородицы имеющиеся следы чествования древними народами богини земли, которая родила «спасителя», «сына Божьего» — бога растительности. На создание образа христианской Богородицы значительное влияние оказали представления древних египтян о богиню Ізіду. В христианских произведениях Богородица изображается в виде «царицы небесной», крылатой небожительки, «окутанной в солнце». На голове ее венец из двенадцати звезд. Древнеегипетская богиня Изида также изображалась царицей небесной, она также родила, по учению древней религии, божественного сына — «спасителя» Гора. Подобная христианская Богородица и к богине сирийцев и финикиян — Ас-тарти. Древние народы поклонялись этим богам, считая их божествами плодородия земли и скота, заступницями земледелия. Этими свойствами обладает Богоматерь христианства.

Миф о «непорочном зачатии» церковь позаимствовала также из древних, дохристианских религий. В соответствии с религиозными мифами Древнего Востока, без порока родились от непорочных матерей персидский Митра, индуистский Будда, давньоіранський Заратустра и много других божеств. Именно эти мифы и послужили материалом для создания христианской легенды, о «непорочном зачатии» как самой девы Марии, так и-Христа. Кстати, православная церковь догмат о непорочном зачатии Марии ее матерью Анной не признает.

Праздник Рождества Богородицы

Праздник Рождества Богородицы (малая пречистая) церковь связывает с давними земледельческими осенними праздниками на завершение уборки урожая. В день праздника служители культа с особым вдохновением убеждают верующих, что мифическая Божия матерь является «большой праведницей», помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, что своим «рождением Христа» она сделала первый шаг к «вечному спасению» людей.

Праздник введения во храм Богородицы, согласно учению христианской церкви, связанное с передачей трехлетней Марии на воспитание в Иерусалимский храм. Устанавливая это праздник, церковь преследовала прежде всего цель убедить родственников в необходимости приводить в церковь ребенка в раннем возрасте, когда она наиболее восприимчива и уязвима.

Благовещение — праздник, который имеет своим содержанием миф о получении Марией сообщение от архангела Гавриила, что она родит от «святого духа». На Руси этот праздник связывалось церковью с началом весенне-полевых работ («освящение» семена и т.п.) и приметам о будущем урожае.

Праздник успения церковь отмечает день памяти божией Матери. Много в церковном толковании этого праздника напоминает давньосирійське сказание о смерти Кибелы — богини плодородия. На Руси праздник успения слилось с стародавньослов’янським языческим праздником сбора урожая и принесение хлеба и плодов в жертву духам за «содействие» урожая.

Большим праздником православной церкви, посвященным культа Богоматери, праздник покрова Богородицы. Оно не связано с «земной жизнью» девы Марии; установлено в память чудесного явления Богородицы, которое якобы произошло в 910 г. в Влахернсько-му храме Богородицы в Константинополе. Во время ночного богослужения юродивый Андрей, причислен к лику святых, и его ученик Єпіфаній якобы видели, как Богоматерь, которую обступили ангелы и святые, появилась в воздухе, помолилась о спасении мира от бед и страданий и распростерла свой покров над всеми в виде широкого шарфа. На Русь праздник был занесен вместе с православием и использовалось церковью для вытеснения осенних «языческих» праздников, которые устраивались по окончании полевых работ.

Пасха

Среди многих христианских религиозных праздников особое место принадлежит празднику пасхи. Духовенство уверяет, что празднование пасхи установлено первыми христианами в память страданий, смерти и «чудесного воскрешения» Иисуса Христа. На самом деле истоки этого праздника — в предрассудках людей первобытного общества.

В некоторых древних народов Ближнего Востока (вавилонян, египтян, евреев), которые занимались скотоводством, существовало праздник, во время которого в жертву злым духам приносили ягнят, телят с первого приплода скота. Скотоводы-кочевники верили, что этой жертвой они задобрят злых духов, которые уже не будут уничтожать скот и насылать на нее болезни. С переходом к земледелию весенние праздники задабривания духов набрали другого характера. Как споку-тувана жертва духам приносились, например, хлеб и лепешки, испеченные из зерна нового урожая, фрукты и др. Эти земледельческие праздники слились с скотарською пасхой и приняли ее название.

Впоследствии, когда возникла христианская религия, она вобрала в себя элементы иудейской, буддийской, мітраїстської и других религий. Поскольку мечты людей достичь счастья на земле не осуществились, то надежды на спасение переносились на небо, на новые божества, которые умирают и воскресают, культ которых был очень распространен на Ближнем Востоке. Христианство заимствовало эти легенды, обряды, обычаи и превратило их в учение о жертвенную смерть

Иисуса Христа, придав ему несколько иного характера. Но основная идея — самопожертвование ради Бога людей — сохранилась. Религиозная суть обряда осталась такой, как и тысячелетия назад: путем принесения жертвы очистить людей от злых духов, болезней, несчастий и трагедий.

Идея спасения, хотя бы и после смерти, получила значительное распространение, особенно среди простонародья. Образ Христа, который добровольно принял мученическую смерть, словно призывает их терпеть земные страдания.

Утверждая и развивая христианское учение, духовенство постепенно разработало церемонию празднования пасхи и с II в. сделало этот праздник одним из самых действенных средств воздействия на сознание верующих.

В Киевской Руси празднования пасхи было внедрено в X в. Здесь оно слилось с местными славянскими весенними праздниками. Древние славяне каждую весну перед началом сельскохозяйственных работ также устраивали многодневный праздник в честь солнца, что «воскресает». Во время этого праздника они приносили жертвы духам и божествам растительности, стремились удовлетворить духов умерших предков. Христианская пасха много впитала в себя из старославянских религиозных обрядов, в том числе общественные семейные трапезы, к которым готовились заранее, накапливая хлеб, сыр, яйца, копченое мясо и т.д.

Храмовые праздники

Широкое распространение в православии своего времени приобрели местные праздники — храмы, установленные в честь того или иного «святого» или той или иной «богородицы», именем которых названы местные приходские церкви или пристройки к ним.

В иное время, когда Русь была разделена на множество княжеств, князья и бояре пытались обзавестись своими угодниками и святыми, которые считались «небесными покровителями» их княжеств и вотчин. Впоследствии, когда каждый приход стала иметь «святого» или «богородицу», их стали считать «небесными покровителями» всех верующих данной прихода. В одной прихода могло быть несколько храмовых праздников, в зависимости от того, сколько пристроек имела местная церковь.

Храмовые праздники были нерабочими днями для данного прихода. В эти дни в местных церквях проводились особенно торжественные Божьи службы в честь того или иного «святого», «богородицы» или «чудотворной» иконы. Работать в этот день считалось большим грехом.

Верующим казалось, что местные «святые» местные «чудотворцы» являются особыми покровителями именно данной прихода, села, что они лучше всех других святых понимают местные нужды и что именно от них зависит урожай, прибыль скота и семейное счастье.

Назад

Что такое церковный праздник? Каково значение праздника? Каким должно быть празднование?

Содержание статьи

- Что такое церковный праздник?

- Праздники в православном календаре

- Двунадесятые Богородичные праздники

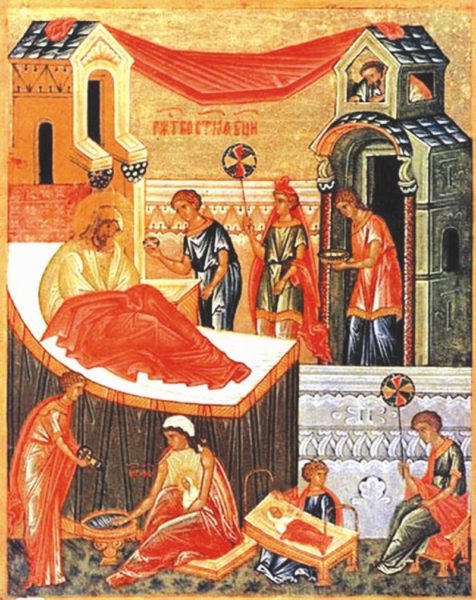

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)

- Сретение Господне (2/15 февраля)

- Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа)

- Двунадесятые Господские праздники

- Рождество Христово

- Богоявление (Крещение) Господне

- Преображение Господне (6/19 июня)

- Воздвижение Креста Господня (14-27 сентября)

- Двунадесятые Богородичные праздники

- Значение праздника в православии

- Читайте о церковных праздниках на «Правмире»:

- Фильмы о православных церковных праздниках:

- Церковные праздники

- Рождество Богородицы. Праздники

- Что нужно делать в Церковные праздники?

Церковные праздники — это важные для христиан датой, к которым принято готовиться молитвенно, соблюдать пост, а потом приходить на торжественную литургию с причастием в храм. Некоторые православные праздники, такие как Успение, кажутся людям, далеким от церковной жизни, странными. Зачем христиане празднуют смерть? О сути церковных праздников мы постараемся рассказать вам в этой статье.

Календарь не переходящих церковных праздников известен:

| Церковный праздник | Дата церковного праздника | Значение церковного праздника |

| Рождество Христово | 7 января | Двунадесятый церковный праздник |

| Крещение Господне | 19 января | Двунадесятый церковный праздник |

| Сретение Господне | 15 февраля | Двунадесятый церковный праздник |

| Благовещение Пресвятой Богородицы | 7 апреля | Двунадесятый церковный праздник |

| Рождество Иоанна Предтечи | 7 июля | Великий церковный праздник |

| День святых первоверховных апостолов Петра и Павла | 12 июля | Великий церковный праздник |

| Преображение Господне | 19 августа | Двунадесятый церковный праздник |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа | Двунадесятый церковный праздник |

| Усекновение главы Иоанна Предтечи | 11 сентября | Великий церковный праздник |

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября | Двунадесятый церковный праздник |

| Воздвижение Креста Господня | 27 сентября | Двунадесятый церковный праздник |

| Покров Пресвятой Богородицы | 14 октября | Великий церковный праздник |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря | Двунадесятый церковный праздник |

Переходящие церковные праздники, в свою очередь, постоянно празднуются в разные дни. Мы составили таблицу по ближайшим датам:

| Праздники | 2023 | 2024 | 2025 |

| Начало триоди | 5 февраля | 25 февраля | 9 февраля |

| Прощеное воскресенье | 26 февраля | 17 марта | 2 марта |

| Вход в Иерусалим | 9 апреля | 28 апреля | 13 апреля |

| Пасха | 16 апреля | 5 мая | 20 апреля |

| Вознесение Господне | 25 мая | 13 июня | 29 мая |

| Троица | 4 июня | 23 июня | 8 июня |

| Петров пост | 30 дней | 10 дней | 26 дней |

Что такое церковный праздник?

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Фил.4:4–7. )

Что такое православный праздник? Светские люди часто задают этот вопрос, вступая на путь церковной жизни. Многие мирские праздники сопровождаются шумными застольями, танцами и песнями. Чем же отличаются от них праздники церковные?

Господь призвал нас не для страдания, но для спасения и вечной жизни, что, само по себе, уже является поводом для радости. Поэтому, даже, когда мы плачем, раскаиваясь в своих грехах, это — великая радость. Ведь у нас есть Тот, кто готов принять наше раскаяние. Православные праздники заключены в тихой радости единения с Богом. Эти важные даты призваны напомнить нам о Евангельских событиях, они связаны с древними христианскими традициями и позволяют нам на время отвлечься от мирской суеты, чтобы посвятить еще один день в году общению с Богом. Во время церковного праздника в храме служится литургия, а мы восхваляем историю нашего Спасения Иисусом Христом, вспоминая те или иные события Священного Писания или жития православных святых.

Церковные праздники делятся на переходящие и непереходящие. Дата непереходящих праздников никогда не меняется и ежегодно отмечается в один и тот же день. Переходящие православные праздники не имеют постоянной даты и зависят от даты празднования Пасхи. Именно из-за даты празднования Пасхи обычно двигается Церковный календарь. Дата празднования Воскресения Христова высчитывается по солнечно-лунному календарю. Ее обычно отмечают в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия (21 марта). Отцы Первого Вселенского собора постановили такой порядок еще в 325 году.

Существует двенадцать самых важных церковных праздников. Их именуют «двунадесятыми» или иногда «дванадесятыми». Пасха не входит в этот список, как наиглавнейший православный праздник, стоящий отдельно, вне каких-либо категорий.

- Рождество Христово

- Богоявление

- Сретение

- Благовещение

- Вербное воскресенье

- Вознесение

- Троица

- Преображение

- Успение Пресвятой

- Воздвижение Креста Господня

- Рождество Богородицы

- Введение во храм Богоматери

Далее, согласно иерархии церковных праздников, следуют Великие праздники. К ним относятся:

- Покров Пресвятой Богородицы

- Обрезание Господне и память св. Василия Великого

- Рождество Иоанна Крестителя

- Память первоверховных апостолов Петра и Павла

- Усекновение главы Иоанна Крестителя

- Память свят. Николая

- Перенесение мощей свят. Николая в итальянский г. Бари.

С появлением новых святых пополняется и список православных праздников.

Читайте также — Православный календарь

Праздники в православном календаре

Двунадесятые Богородичные праздники

Рождество Пресвятой Богородицы

В те времена благословением от Бога считалось только рождение младенца мужского полы. Даже в Священном Писании люди исчисляются только мужскими единицами. Но девочкой, которую родит Анна станет Пресвятая Богородица, мать Христа.

Иоаким, тем временем, спешил к Золотым воротам Иерусалима после сорокадневного поста в горах. Он должен был увидеть свою жену Анну, потому что в горах ангел явился и ему. Обняв его у ворот, Анна сказала «знаю теперь, что Господь благословил меня».

Рождество Пресвятой Богородицы — первый двунадесятый православный праздник в церковном году, который начинается 14 сентября по новому стилю. Божья Матерь послужила делу Спасению, родив Сына Человеческого, от которого началась новая эпоха и новое летоисчисление. Со Спасителем Господь открыл нам, что главным законом в нашей жизни должен быть закон любви, способность к жертве во имя любви. Земной путь Богородицы был наполнен скорбями, она стояла у Креста Господня и вместе со Спасителем переживала крестные муки.

Но мир радовался ее рождению, в день Рождества Богородицы родилась наша заступница перед Богам, по молитвам к которой свершаются великие чудеса.

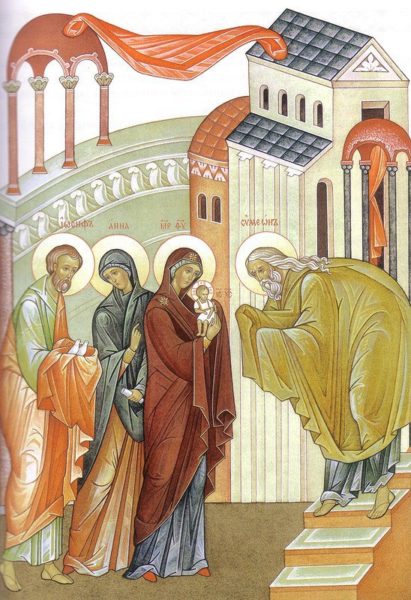

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников, посвященных земной жизни Богородицы. Кроме Введения празднуются также Рождество Богородицы и Успение Богородицы. Эти праздники основаны на Священном Предании. На Евангельских событиях основан праздник Благовещения, когда Ангел Господень явился сообщить о зачатии Христа.

Кроме этих главных праздников, празднуются и другие православные праздники — праздники чудотворных икон Богородицы, Покров (этот день особо любим в народе) и много других дней, отражающих нашу любовь к Пресвятой Богородице. Введение во храм Девы Марии — это особая дата, не имеющая аналогов среди других церковных праздников. Священное Предание рассказывает о том, что, как только Деве Марии исполнилось три года, родители — Иоаким и Анна отвели ее в храм, чтобы, согласно обету, данному Господу, воспитать ее в Божественной благодати. Этот обет был исполнен в благодарность за дарованное дитя. Он не означал принятие ребенком обета монашества или особой аскетической жизни, но его воспитанием занимались уже не родители, а служители храма. Это — знак высшего доверия Богу.

В Иерусалиме в те времена существовал один храм, в алтаре которого некогда хранился ковчег Завета. В этом же храме существовала особая духовная школа, где воспитывались отроки и отроковицы, посвященные Богу. Деву Марию встретил первосвященник Захария. Он играл важную роль в Ветхозаветной Церкви и был непререкаемым моральным авторитетом для верующих. Без посторонней помощи Дева Мария взошла по всем пятнадцати ступеням, ведущим в святилище, едва переступив порог храма. Увидевшие это восприняли восхождение как чудо. Несмотря на тело младенца, Богородица уже тогда была совершенна душой. Она вошла в храм радостной и торжествующей, как в родной дом.

Первосвященник Захария вел девочку в святая святых храма, куда он сам мог входить только раз в году. Он сразу увидел, что перед ним — не обычный ребенок. Пребывая во храме Дева Мария восхищала всех полнотой своей добродетели, будучи при этом смиренной и кроткой. Это была еще одна ступень на пути к явлению в мир Спасителя, поэтому верующие так чтят эту знаменательную дату и выделяют ее среди многих православных праздников.

Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)

Благовещение Пресвятой Богородицы — двунадесятый православный праздник.

Он по-разному назывался у первых христиан: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии, но в VII веке на Востоке и Западе его стали звать одинаково — Благовещение Пресвятой Богородицы.