Родильная обрядность

Обычаи и обряды родильного цикла

играли огромную роль с древнейших

времен. Нельзя забывать, что первой

формой социальной организации людей

был материнский род, и при трудных

бытовых условиях, небольшой

продолжительности жизни древнего

человека выполнение женщинами своей

природной функции деторождения было

основным условием существования

рода. События, связанные с этим,

возводились в культ. Обряды родильного

цикла существуют тысячелетия и

являются древнейшими в истории

человечества. Главный смысл родильного

цикла определялся заботой о рождении

здорового ребенка и сохранении жизни

и здоровья матери. Это обуславливало

проведение магических обрядов, почти

не видоизмененных под влиянием церкви.

В народе бытовала поговорка: «Много

детей бывает, но «лишних» Бог никому

не посылает». И еще в старину говорили:

«У кого детей много, тот не забыт от

Бога». Многодетность в народе всегда

приветствовали, осуждение многодетных

семей порицали, а бездетным сочувствовали.

В некоторых местах России уже во

время свадьбы предпринимали меры

предосторожности, обеспечивающие

успешное деторождение молодой

женщины. Нередко они носили суеверный

оттенок. Н. Сумцов» писал, что в

Нижегородской губернии молодых из-за

свадебного стола выводят так, чтобы

избежать кругового обхождения, иначе

молодая не будет рожать. Во время

покрывания головы молодой сажают ей

на колени маленького мальчика с

целью расположить молодую женщину к

рождению первенца мужского пола.

Довольно насыщенным разнообразными

обрядами, обычаями, суевериями является

период вынашивания ребенка.

Беременная женщина на Руси была объектом

множества суеверий, в которых, однако,

нельзя не увидеть рациональное

зерно. Некоторые из них регламентировали

ее поведение, запрещали или, наоборот,

поощряли определенные действия.

» Сумцов Н. Народное воззрение на

новорожденного ребенка // Журнал

министерства народного просвещения.

1880.№11.-С.70-72.

К таковым можно отнести:

•Запреты контактов с определенными

предметами. Во избежание трудных

родов беременной запрещалось переступать

через жердь, оглобли, хомут, веник,

топор, вилы, грабли, перелезать через

забор, окно, ступать на след коня. Нельзя

было брать в руки веревки, переходить

под ней, чтобы пуповина не обвилась

вокруг шеи ребенка и не задушила его.

Не рекомендовалось смотреть на огонь

— у ребенка будет родимое пятно.

•Временные и пространственные

ограничения.Беременные должны

были избегать «нечистых мест» и

«нечистого времени». Им запрещалось

стоять или сидеть на пороге, на полене,

на меже, находиться на перекрестке, на

кладбище, подходить к строящемуся дому,

выходить из дома после захода солнца.

•Запреты в питье и еде.Беременным

запрещалось есть рыбу, иначе ребенок

не будет долго говорить, есть на ходу

— ребенок станет плаксой, не есть заячье

мясо — родит пугливого ребенка, не есть

тайком, иначе ребенок станет вором,

не вкушать меда — иначе ребенок будет

«золотушным», не употреблять сросшихся

плодов — родит двойню, не пить вина —

ребенок станет пьяницей.

•Социальные запреты.Нельзя во

время беременности ругаться с соседями,

раздражаться — дабы не испортить

характер ребенка, а также красть,

передразнивать кого-либо, участвовать

в обрядах (быть крестной матерью, свахой,

дружкой на свадьбе, присутствовать на

похоронах, обмывать покойника).

•Запреты смотреть на все неприятное

и безоброчное,т. к. предмет,

вызвавший отвращение беременной,

непременно отразится на ее ребенке

Не рекомендовалось глядеть на

животных (иначе ребенок родится мохнатым,

с длинными когтями), на некрасивых

людей, а в особенности имеющих какой-либо

порок — ребенок будет безобразным. И

наоборот, полезным считалось созерцать

прекрасное: цветы, месяц, красивых детей

в реальности и в различных изображениях

— тогда ребенок родится не только

здоровым, но и приятной внешности.

Определенной регламентации подвергалось

и отношение к беременной окружающих.

Так, беременной нельзя было отказывать

в еде (ведь просит не она, а младенец) —

иначе «мыши погрызут одежду», не

выполнить ее просьбу (сам не съешь, а

беременной не откажи), при ней нельзя

было ссориться, кричать, громко

говорить — испугаешь ребенка

Правда, отношение к беременной в народе

было двояким. С одной стороны, она

несла добро и являлась олицетворением

плодородия. Способность беременной к

магической передаче плодородия

использовалась во многих обрядовых

действиях: для увеличения плодовитости

скота, домашней птицы, увеличения урожая

зерна, плодовых деревьев. Во время

засухи будущую маму обливали водой,

чтобы вызвать дождь. При пожаре она

обходила дом, что помогало погасить

пламя. С другой стороны, по суеверным

представлениям, от женщины, ждущей

ребенка, исходила опасность. Очевидно,

это было связано с присутствием в ней

двух душ и ее близостью к границе

жизни и смерти. («С брюхом ходить — на

вороту смерть носить»). И это вызывало

разнообразные охранительные меры

со стороны окружающих и рождало

определенные суеверия. Так, например,

верили, что встреча с беременной

женщиной приносит несчастье.

Вместе с тем женщина, ждущая ребенка,

сама нуждалась в защите от злых сил,

способных навредить ей и ее потомку.

Для защиты от них она всегда имела при

себе предметы — «обереги»: красные

шерстяные нити, лоскуты, ленты, которые

она обвязывала вокруг пальца, руки или

пояса, пучки разноцветной пряжи,

завязанные «мертвым узлом», железные

предметы — иголку, нож, а также щепки от

разбитого молнией дерева, уголь, кусочки

кирпича от печи, соль.

Естественно, и будущую мать, и всю семью

очень интересовал пол ребенка. И не

из простого любопытства: от этого

напрямую зависело благополучие семьи

Рождение мальчика означало появление

помощника и будущего кормильца, девочка

же воспринималась как разорительница,

которой уже с раннего возраста нужно

готовить приданое. А повзрослев и выйдя

замуж, она покинет родной дом и будет

работать на чужую семью. Способов

угадать пол ребенка существовало

много. Сохранилось древнерусское

свидетельство о гадании подобного

рода: «…и чреваты жены медведю хлеб

дают из рук, да рыкнет, девица будет, а

молчит- отрок будет». Кончив ткать,

будущая мать выбегала на улицу и ждала

первого встречного, считалось, что его

полу и будет соответствовать пол

ребенка. Мальчика следует ждать в том

случае, когда у последнего ребенка в

семье на шее волосы не заканчиваются

косичкой, когда отец будущего ребенка

найдет во время пути кнут, когда

посаженный за свадебный стол ребенок

выберет какую-нибудь принадлежность

мужчины, например, трубку, а не платок

или наперсток.

Следующим этапом родильной обрядности

являются обряды, сопровождающие

появление ребенка на свет. Необходимо

отметить, что в этих обрядах участвовали,

главным образом, женщины: бабка-повитуха,

родственницы и соседки. Участие же

мужчин было весьма ограниченным.

Своеобразным церемониймейстером

родов выступалабабка-повитуха. Без

повивальной бабки не обходилась ни

одна крестьянская семья. Она занималась

не только принятием родов, но, главное,

умела выполнять необходимые, с точки

зрения крестьян, процедуры над ребенком

и роженицей, сопровождая их магическими

действиями. Основными процедурами

были: обрезание пуповины, действия

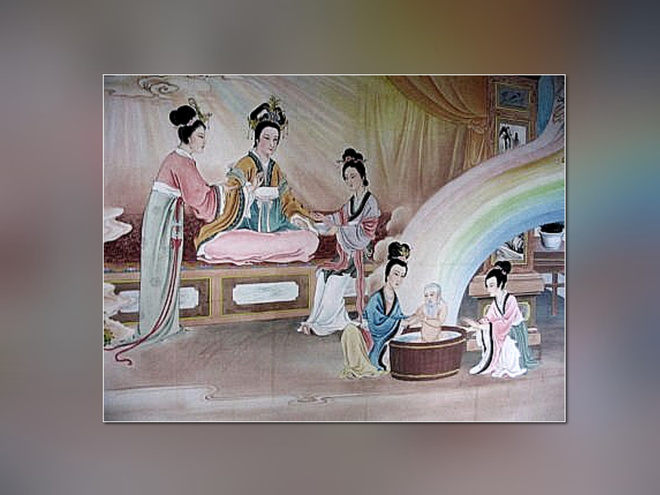

с последом и купание ребенка. Все

действия повитухи с новорожденным

объединялись одним термином — «бабить».

Повивальная бабка — лицо, никем не

избираемое, добровольно принимающее

на себя определенные, нигде не

записанные, но осознаваемые ею

обязанности. Она не могла отказать в

просьбе прийти к роженице, даже если

ей этого очень не хотелось, не могла

требовать вознаграждения за труды,

а довольствовалась тем, что ей давали.

Община предъявляла довольно строгие

требования к личности повитухи. В

роли повитухи выступала обыкновенно

пожилая женщина (девушки повитухами

быть не могли). Она должна быть безупречного

поведения, быть счастливой в семейной

жизни, богобоязненной и истово соблюдающей

все православные обряды.

В некоторых местах считали, что повивать

могли только вдовы, а не «мужние

жены». Повитуха не должна была обмывать

покойников, в противном случае

новорожденные, принятые ею, будут

умирать. По той же причине повитухе

возбранялось участвовать в избавлении

от нежеланных детей:

все свое знание и умения она должна

была направлять только на сохранение

жизни ребенка. При выборе повитухи

обращали внимание и на то, не умирали

ли ее собственные и повитые ею дети.’

Сообразуясь со всеми требованиями,

русский крестьянин выбирал повитуху

и звал ее в дом. Тотчас по появлении в

доме родильницы повитуха зажигала

лампады у икон и молилась. Затем

принимала меры «от сглазу»: умывала

женщину «с уголька», велела ей утереться

мужниной шубой «от напуска», мазала

«уговорным маслом».

Затем повивальная бабка ведет роженицу

в баню (которая заранее топится),

чтобы распарить и размягчить кости.

Положив роженицу на полок, она растирает

ее маслом. Перед тем как лечь в постель

или уйти в баню для родов, родильница

«прощается со своими семейными»,

обращаясь сначала к свекру, потом к

свекрови и затем к остальным членам

семьи.

Помимо своих прямых обязанностей,

связанных с рядом симптоматических

действий для облегчения родов, бабки

постоянно заботятся о защите роженицы

от нечистой силы, используя при этом

христианскую атрибутику: ладан, святую

воду и молитвы. В заговорах повитуха

обычно обращается за помощью к различным

святым: Зосиме и Савватею, Анне-пророчице,

Кузьме и Демьяну, Пресвятой Богородице

и к своей главной покровительнице и

помощнице — бабушке Соломониде (Соломее,

Соломонии).

‘ Листова Т. А. Русские обряды, обычаи и

поверья, связанные с повивальной

бабкой/Русские: семейный и общественный

быт. М: Наука, 1989. С. 143.

По народным представлениям, именно

Соломея выполняла все те действия с

младенцем Христом, которые должна

была исполнять деревенская повитуха.

Именно к ней обращалась повитуха, прося:

«Бабушка Соломонида, приложи рученьки

рабе Божьей …. (имя роженицы)» или:

«Бабушка Соломонида, Христа повивала-

помоги!»

Муж роженицыиграл значительную

роль при родах, хотя и подчинялся

беспрекословно всем указаниям повитухи.

В народе было чрезвычайно распространено

мнение, что роды сильно облегчаются,

если муж находится подле жены в минуты

страданий. Муж поил роженицу водой из

своего правого сапога, развязывал

на ней пояс, прижимал коленом спину

жены, — все эти действия по народным

представлениям якобы ускоряли и

облегчали роды. Иногда для этой же цели

повитуха велела будущему отцу ломать

изгородь, посылала к священнику и т. п.

Другим довольно распространенным

способом облегчения родильных мук

был обычай разыгрывать роль родильницы

ее супругом. Так, у белорусов Могилевской

губернии и в Ельнинском и Смоленском

уездах муж одевался в женскую одежду:

рубаху или юбку, повязывал голову

платком и стонал во время родов, как

будто разделяя страдания жены. Случалось,

что муж нередко начинал чувствовать

серьезное недомогание, так успешно

он «входил в образ».

Для облегчения родов прибегали к разного

рода приемам и манипуляциям, имеющим

большей частью магическое значение:

зажигали освященную восковую свечу и

держали ее перед лицом роженицы, метлой

стучали в потолок избы, обращаясь за

помощью к «домашнему духу», покровителю

семьи. Во многих местах России размыкают

и развязывают все, что замкнуто и

представляет собой какую — либо преграду,

способную помешать быстроте родов:

отпирают в доме все замки, сундуки,

шкафы, раскрывают двери и печные

заслонки, развязывают узлы, расплетают

косу, развязывают пояс и платок на

роженице, снимают с нее серьги и кольца.

При трудных родах идут к священнику с

просьбой отворить Царские двери

(ворота), зажигают венчальную свечу,

служа молебен Запрестольной Божьей

Матери, т. е. той ее иконе, которая

находится за престолом в местном храме.’

Считалось, что в таких случаях хорошо

помогает и пояс священника, которым

он опоясывался во время богослужения.

Его клали на живот роженицы. Почти

повсеместно роженицу трижды обводили

вокруг стола, на углах которого лежит

соль. Беременная отведывала ее из

каждой кучки и вслед за повитухой

произносила заговор на облегчение

родов: «Ты, соль, свята; ты, соль, солона;

ты, соль, крепка! Расступися соль, мне

недуги отпусти, что в животной кости,

во черной во крови; услади все колотья

и болести в трудну пору, а я ражидаюся!»

»

По совершению родов повитуха подносит

младенца к отцу и просит его перекрестить.

Отец крестит малютку и идет затеплить

перед иконами свечу. Далее наблюдают

за ребенком, стараясь угадать его

будущую судьбу. Счастливчиком считается

появившийся «в сорочке» — неповрежденной

маточной оболочке. Повсеместно

сорочку тщательно сохраняли, чтобы

«счастье» никогда не покидало своего

избранника. Счастье пророчили и тому

новорожденному, который, будучи женского

пола, похож на отца, а мужского — на мать.

Удача ожидает младенца, если в день его

рождения в доме была какая-нибудь

прибыль, а также того, кто родится с

волосками на голове и т. п.

Большое внимание придается дню и времени

рождения. Так, во Владимирской губернии

счастливыми днями рождения считались

воскресенье, вторник, четверг и суббота,

другие же дни предвещали человеку

болезни и бедность. Самое счастливое

время суток для рождения — утро «меж

обедни и заутрени», как говорится в

великоросской свадебной песне.

‘ Успенский Д. И. Родины и крестины, уход

за родильницей и № рожденным // ЭО. 1895.

№4.

» Дмитриев В. В. Семейные обряды

владимирской деревни. Владимир, 1995.

С.9.

Ночное же рождение считается несчастливым.

«Не жилец» младенец, родившийся на

исходе месяца.

Одновременно принимались меры, способные

благотворно повлиять на дальнейшую

судьбу младенца. К ним относятся:

обрезание пуповины, первое купание

и перепечение младенца.

Во Владимирской губернии обрезание

пуповины мальчика производилось

обязательно ножом и на каком-либо

плотничьем или столярном инструменте.

Крестьяне считали, что только в этом

случае из ребенка выйдет работящий и

деловой человек. Напротив, у девочек

пуповину перерезали ножницами, и притом

так, чтобы она упала на женскую работу

(вязание, шитье и т. п.). В этом случае

родившаяся непременно станет

домовитой хозяйкой. Пуповину, как и

сорочку, засушивали и сохраняли, либо

закапывали в землю.

Большое значение придавалось и первому

купанию младенца. Корыто наполняли

речной водой, едва нагретой, а иногда

и ледяной, в которую добавляли зерна

ржи, овса, гречи, бросали золотые или

серебряные монеты, что должно было

способствовать счастью и будущему

богатству младенца.

«Перепеченье» употреблялось только

для слаборожденных младенцев, чтобы

придать им новые силы для жизни.

Младенца обвязывали мокрым полотенцем

и на деревянной лопате трижды засовывали

в натопленную печь, быстро вытаскивая

обратно. При этом повитуха произносила

заговор, обращаясь к огню и прося его

«кости сварить, дите укрепить». Таким

образом ребенок как бы рождался заново,

но уже здоровым, его болезни сгорали в

очистительном огне.

Родившегося ребенка чаще всего

завертывали в рубаху или иную одежду

отца, непосредственно с него снятую. О

рубахе матери упоминается значительно

реже. В этом обычае проявлялась символика

связи отца с ребенком, пожелание ребенку

здоровья, отцовской любви и заботы, а

также передача ребенку положительных

отцовских качеств. Родительская

рубаха становилась не только первой

одеждой новорожденного, но и оберегом

«от сглаза». Нередко с этой целью к

люльке новорожденного подвешивали

ношенные отцовские вещи. Стирать одежду

не полагалось, иначе «смоется отцовская

любовь». Обряд принимания новорожденного

в одежду отца составлял таким образом

акт усыновления новорожденного

отцом, признание дитяти. В этом же смысл

передачи новорожденного отцу при выносе

в первый раз в избу.

Немаловажное значение придавалось в

этот период предохранению ребенка и

матери от «сглазу», «напуску» и «нечистой

силы». По народным воззрениям, роды

делают родильницу и ребенка

«нечистыми», поэтому они особо уязвимы

для «нечистой силы». Кроме того, младенец

еще не крещен и посему лишен небесной

защиты. Охранительные меры принимает

повивальная бабка: время от времени

она крестит окна, двери, голову ребенка

и родильницы. Родильница в течение

девяти дней не должна выходить из дому,

а если выходит, то с молитвами и

крестясь С момента рождения и до крещения

роженицу и новорожденного не оставляли

в комнате одних, дабы злые духи не

завладели душой некрещеного младенца

и не принесли вред родительнице. Кроме

того, оставленного младенца может

унести домовой или леший С охранительными

целями по-особому обустраивалась

колыбель младенца. «От сглаза»

использовалась осиновая кора, отгоняющая

колдунов. Для устрашения нечистой силы

в постель новорожденного клали клок

собачьей шерсти или «под головы» острые

предметы: нож, вилку и т. п. Хорошо, по

крестьянскому разумению, помогали

в этом случае четверговая соль и

крещенская свеча.

Когда все предосторожности были приняты,

пол в избе вымывался, а двери открывались

для посещения родственников и

знакомых. Последние несли с собой

подарки — «зубок» — лакомства или хлеб

с солью. Не навестить родильницу

считалось зазорным, все равно что

не помянуть умершего.

Крестильная обрядность —один из самых значимых этапов родильной

обрядности. Необходимо отметить, что

время от рождения до крещения младенца

было, как правило, непродолжительным.

И вот почему. Младенец мог умереть «не

приведенным» к вере, и его невинная

душа досталась бы дьяволу Некрещеного

легко было «сглазить», «напустить

порчу», он был легкой добычей для

нечистой силы. Крещение проводилось

желательно натощак, не прикладывая

младенца к материнской груди. По

церковным канонам крестили на восьмой

или сороковой день. Эти сроки были

связаны со значимыми датами младенческой

жизни Христа — Обрезанием и Сретеньем.

Главные действующие лица крестильных

обрядов — крестные родители или

восприемники(т. е. принимающие ребенка

из купели). Православная церковь

возлагала на них поручительство перед

богом при вступлении ребенка в лоно

церкви и дальнейшую заботу о своих

духовных детях. В народе же восприемники

считались вторыми родителями ребенка,

его опекунами и покровителями По большей

части восприемниками становились

кто-либо из близких родственников

— взрослых, уважаемых и состоятельных.

Но бывало, что восприемником мог стать

случайный прохожий, встретившийся

повитухе, бежавшей к реке за водой для

купания младенца. Так, приглашали только

одного восприемника и в случае, когда

дети у кого-либо не живут. Иногда

приглашали в восприемники и священников,

давая младенцу его имя. Восприемники

не только становились покровителями

крестника, но и вступали друг с другом

в духовную связь и именовались как

«кум» и «кума».

Приглашение восприемников совершалось

отцом новорожденного, приходящего

в дом будущего кума с поклонами и

угощением. Приглашение считалось

честью, а отказ — большим грехом.

Восприемничество было связано с

большими расходами. К крещению

восприемник покупал крестнику крестик,

платил священнику за крестины, делал

подарки родительнице, одаривал

деньгами повитуху. Кума несла ребенку

крестильную рубашку, матери предназначался

отрез ситца или холста. Кроме того, кума

должна была подать батюшке полотенце,

утереть руки после окунания младенца

в купель. Перед крещением повитуха

производила над ребенком ряд магических

действий: купала его в корыте с проточной

водой, произнося заговоры, защищающие

ребенка от сглаза и нечисти и долженствующие

обеспечить ему крепкое здоровье. Затем

она одевала ребенка в разрезанную

материнскую или отцовскую рубаху в

зависимости от пола младенца и с

молитвой отдавала «куму» — мальчика,

«куме» — девочку.

При выходе из дома кум и кума не должны

были оборачиваться, громко говорить,

спотыкаться о порог, иначе будет

худо младенцу, да и им самим «не будет

пути — дороги». Крещение происходило

обычно в церкви, но в случае, если ребенок

был слаб, крестили и дома, но обязательно

не в той комнате, где происходили роды,

т. к. она считалась оскверненной. Мы

не будем рассматривать церковное

таинство крещения. Остановимся лишь

на некоторых суевериях, которые

сложились в народе на основе элементов

этого строго канонизированного обряда.

Так, во время погружения младенца в

купель наблюдали за его поведением.

Если он «вытягивался» над купелью

и молчал, это означало, что младенец

долго не задержится на этом свете. Когда

священник выстригал только что

крещеному младенцу волосы на головке,

восприемники, закатав их в воск,

бросали в купель. Если восковой шарик

тонул, то младенец вскоре помрет, плавает

на поверхности — будет жить.

Ряд суеверий был связан с водой,

используемой в обряде крещения: за

ней ходили обязательно без коромысла

(иначе младенец будет горбат). После

крещения воду не следовало выливать

где попало, в грязь и особенно на помои,

иначе судьба ребенка будет замарана,

не сложится. Для этой цели было необходимо

найти укромное место, где бы не ходили

люди, а тем более животные. Особыми

обрядами встречали новокрещеного из

церкви. Кумовьев с ребенком встречала

хлебом-солью повитуха. Ребенка клали

на вывернутую вверх мехом шубу, овчину

или на мягкую подстилку, под которой

были спрятаны предметы-обереги. Шуба

должна была обеспечить ребенку

богатство и благополучие. Младенца

клали на лавку под образа или на печь

или подносили к наружному отверстию

печи и обращались к домовому (а печь

была его жильем) с просьбой принять

новорожденного в дом: «Родной,

приходи, дите сприми, в доме

укрепи» Кумовья и родня поздравляли

родителей ребенка с «новопосвященным».

Особое место в родильно-крестильной

обрядности занимали обряды,

символизирующие принятие в семью и

общину нового члена. Наиболее ярко

эти обряды проявлялись в ритуале

утверждения т. н. крестного стола,

своеобразного домашнего празднования

рождения и крещения новорожденного.

На крестины собирались все члены семьи,

непременно приглашались крестные отец

и мать. Гости приносили с собой

подарки и угощения, дабы освободить

еще неокрепшую хозяйку от хозяйственных

работ. Хозяйкой крестного стола

становилась бабка-повитуха. Она накрывала

на стол, подавала блюда и готовила

главное блюдо праздника — «крестильную

кашу». Каша варилась из пшена и отличалась

от постного сочива, подаваемого в

рождественский или крещенский сочельник,

тем, что была «богатая», т. е. скоромная,

сытная и вкусная. Эту кашу вкушали не

но «щепотке», как сочиво, а угощались

ею всласть. Готовя кашу, бабка не жалела

добавлять в нее молоко, масло, сливки,

яйца. Готовую кашу украшали половинками

вареных яиц. Иногда в кашу запекали

курицу или петуха, смотря по тому,

кто родился: мальчик или девочка

Крестильная каша была ритуальным

блюдом, через которое отождествлялось

рождение младенца с плодородием земли,

скота. Бабка-повитуха, ставившая на

стол горшок с кашей (иногда ее приносили

прямо в меховой шапке), произносила:

«Водись на полоке ребятки, под полоком

телятки, под печкой поросятки, на полу

цыплятки. А мой внук расти высоко —

высоко!». Или: «Сколько всего в торгу,

столько было б в этом дому, хлебушко

б родился, скоток водился, а младенец

велик рос и счастья бы знал».

Первым бабка угощала отца новорожденного,

поднося ему в ложке сильно пересоленную

кашу: «Ешь, отец-родитель, ешь, да будь

пожеланней к своему сыну (или дочке)!»

«Как тебе солоно, так и жене твоей солоно

было рожать!» Или: «Солона кашка, и

солоно жене было родить, а еще солоней

отцу с матерью достанутся дети после!».’

За отцом младенца угощаются кумовья

и далее все присутствующие

Обряды с «бабиной кашей» обязательно

включали сбор денег, известный во многих

местах под названием «продавать кашу».

Деньги и подарки «на зубок» клали или

на платок, которым накрывался горшок,

или прямо в кашу. Деньги и подарки

забирала себе повитуха, что и было

наградой ее за| работу. Тот, кто подносил

самый дорогой подарок (выкуп), получал

право угощать гостей кашей. Как правило,

это был крестный отец. Таким образом,

сбор денег повитухе представлял

своеобразную коллективную оплату ее

деятельности, благодарность сельской

общины за труды по отношению к новому

члену коллектива.

В древние времена на Руси считалось, что все, происходящее с человеком — будь то рождение, смерть или болезнь — подчинено темному, нечистому, загробному, злому миру. Рождение и смерть человека особенно страшили суеверных людей. Они верили, что родившийся человек, то есть только что пришедший из злого мира, может принести с собой опасность для уже живущих. В связи с этим существовала масса обрядов, с помощью которых новорожденный и его мать очищались от нечистой силы.

Обряд рождения ребенка на Руси

считался одним из важнейших, так как наши предки искренне верили, что не только ребенок является носителем нечистой силы, но и его мать представляет опасность для живущих, так как она служит проводником между мирами: явленным миром и другим, нечистым миром. Через тело женщины ребенок приходит в земной мир. Но вместе с ребенком в земной мир может проникнуть и нечисть. Таким образом, обряды совершались не только над младенцем, но и над его матерью. Эти обряды носили название «очистительных», то есть они очищали от темной силы. Существовало два вида обрядов: церковные и народные.

К церковным обрядам очищения относятся чтение молитв во время родов, окропление святой водой комнаты, где лежит роженица. Даже в наше время можно встретить в некоторых селениях такие очистительные обряды. Как правило, молитвы читают священники, которые придерживаются старой веры.

Разберем подробнее обряды рождения. В день родов к роженице приходит повитуха (женщина, которая будет принимать роды и выполнять обязанности окушера-гинеколога и медсестры), близкие подруги и родственницы. Как ни странно, но даже эти люди считаются опасными для людей, так как они присутствовали при «греховном событии» — рождении младенца. То есть в них мог вселиться злой дух, пришедший на землю во время родов. Как только выполнены все процедуры после выхода младенца из утробы матери, хозяин дома приглашает священника, который окропляет святой водой дом, комнату ребенка, читает молитвы очищения для матери, ребенка и, отдельно, для женщин которые присутствовали при родах.

После прочтения молитв, мать и отец ребенка должны дать своему чаду имя (обязательно в этот же день). Затем назначается день, когда младенца будут крестить. На этом роль священника на время заканчивается. Так завершается первый этап очищения. Только после этого все жители дома могли вздохнуть спокойно и не волноваться за свое будущее.

Следом наступает второй этап очищения младенца и матери. Заключается он в мытье матери и ребенка в бане. Нужно заметить, что в некоторых поселениях Руси было принято рожать прямо в бане, где мать с ребенком держали несколько дней. В других местах женщина рожала в доме, а затем ее и ребенка переводили в баню, где проходили первые дни жизни младенца. Как в православии, так и в язычестве, женщина считалась «нечистой», а где, как не в бане, можно смыть нечистоту? В любом случае, мать с ребенком оказывалась в бане, спустя несколько часов после родов, где там женщина повитуха совершала обряд очищения.

Начинали всегда с ребенка. Прежде, чем вымыть тело младенца, повитуха обильно поливала камни водой, чтобы пар заполнил всю парилку. Это нужно было для того, чтобы тело стало мягким. Еще одно поверье наших предков: плод всегда твердый как кость или камень, даже когда младенец вышел из утробы, он остается твердым. Чтобы размягчить его, нужен был пар. Затем новорожденного клали на банный веник и приступали к «массажу» (в народе это называли «растягиванием»). Повитуха разминала руки и ноги, голову, уши и нос ребенка, считая, что таким образом она придаст телу нужные формы и исправит любые родовые дефекты. Такой массаж улучшал кровообращение, помогал суставам приобрести гибкость, а коже эластичность.

При растягивании повитуха брала правую ручку ребенка и тянула ее к левой ножке и, наоборот, левую ручку к правой ножке. Дело в том, что наши предки считали, что в темном мире все перевернуто, там где право – находится лево, где верх – находится низ. Следовательно, новорожденный, как пришедший из того мира, тоже перевернут. Повитуха же «выворачивала» ребенка как положено в земной жизни.

Матери младенца уделялось не меньше внимания. Придя в баню, повитуха наливала женщине водки (браги, настойки или другого алкогольного напитка) и давала ей полежать, пока не совершит обряд с ребенком. Затем начиналось восстановление материнского организма. Повитуха начинала выдавливать кровь из утробы, прочищать влагалище. Затем нужно было привести живот в нужное положение (каким он был до родов). Повитуха тянула его вверх: надавливая на него, проводила руками снизу вверх. Таким образом, матка поднималась, и процесс восстановления проходил гораздо быстрее. После живота приходила очередь груди. Повитуха выдавливала первое молоко, чтобы при первом кормлении младенец пил новое молоко. Завершался обряд растиранием рук и ног.

Родившая женщина, по поверью, считалась заново рожденной. Объяснялось это тем, что ее тело претерпевало сильные изменения (рос живот, увеличивалась грудь), то есть разрушалось, следовательно, женщина умирала. Через некоторое время тело приходило в норму, этот процесс считался рождением матери. Роль повитухи – ускорить процесс «рождения» женщины и очистить новорожденного. Банный обряд повторялся ежедневно, в течение недели (иногда дольше).

За обрядом очищения следует церковный обряд крещения. Некрещеный ребенок вызывал у людей страх, его запрещали целовать, разговаривать с ним, надевать на него вещи (ребенок всегда был в пеленках). В некоторых селах России даже запрещали матери называть его по имени. Младенец считался бесполым существом, его не причисляли к семье, в которой он родился.

Родители тщательно выбирали крестных для своего ребенка, так как они считались духовными наставниками. Чаще всего крестными становились родственники, так как они не откажутся от крестника, будут всегда заботиться о нем, воспитывать, обучать. Самое интересное, что крестным (или крестной) могли становиться и дети от шести лет и старики, но предпочтение отдавалось людям одного возраста с родителями. Отказаться от роли крестного было невозможно, это считалось кровной обидой для родителей.

Перед самым таинством ребенок находился на руках у повитухи, которая передавала его крестному отцу. Крестная мать готовила купель для обряда. Как ни странно, воду в купель наливали прямо из колодца, ни в коем случае не грели ее и не добавляли теплой воды. Считалось, что, опуская ребенка в ледяную воду (даже зимой), придают ему большую стойкость к болезням. Если во время крещения свечи в руках родственников дымили и горели плохо, считалось, что ребенок будет часто болеть или вообще скоро умрет, если же пламя было ярким – жизнь у него будет долгой.

После завершения обряда священник передавал младенца крестным родителям: если мальчик, то крестной матери, если девочка, то крестному отцу, которые и несли ребенка в дом. После этого младенец становился полноправным членом семьи. На следующий день после крещения в дом родителей приходили родственники, друзья и близкие. Устраивали застолье, первые тосты всегда произносили за здоровье ребенка, его родителей и повитухи, принимавшей роды.

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Продолжение своего рода это одна из самых важных целей для любого народа. Поэтому от зачатия до рождения, и до достижения юношеского возраста нашими Предками соблюдались определенные правила, проводились специальные обряды, которые были призваны уберечь подрастающее поколение от всяких напастей.

Для продолжения рода, женитьба молодых славян должна происходить по их обоюдному согласию и с благословения своих родителей по древним ритуалам. Нельзя было сочетаться родственникам вплоть до девятого колена, как по материнской линии, так и по линии отца. Нельзя было брать в жены чернокожих невест, так как у этого вида человечества слишком большие генетические различия со славянами и как заметили наши предки, такие браки приводили к постепенному вырождению рода (не зря детей из таких смешанных браков у нас в народе называют мулатами, ведь мул не имеет потомства).

Здоровое чадо может быть зачато только в «чистом» лоне матери, не имеющем энергетических отпечатков чужих мужчин (т.е. мать должна быть не гулящей). Сейчас для Любви отвели ночь, как для воровства, грабежа и других непристойных дел. Раньше Любовью занимались днём, пока солнце стоит, молодые должны заниматься Чистым Зачатием. Для благоприятного зачатия в домашних условиях женщина проводила небольшой ритуал: надо зачерпнуть воды, правым коленом ступить на порог, который символизирует границу миров, и произнести заговор: «Матушка Богиня Джива! Сама слети, и лоно мое благослови да посыльников в него пошли: сынка, как соколка, а дочку, как ластушку» потом выпить воду и её остатками омыть свое лоно.

Асы-Арийцы давно знали, что посредством энергоинформационных воздействий (только в определенное время) пол зародыша может быть изменен. Для этого волхвом проводился специальный обряд, когда формирование плода подходило к стадии выявления пола. В Ведах приводятся обряды, выполняемые отцом и матерью с целью дать плоду в матке желательный пол. А теперь несколько правил для беременной:

1.Беременной перед родами нельзя стричь волосы. Считалось, что именно в волосах сокрыта жизненная сила человека не даром их называли «космы», то есть они связывали человека с космосом. С волосами связано большое число запретов, их нельзя, вычесав, бросать на ветер. Расстаться с волосами — уменьшить свои жизненные силы, укоротить свою жизнь или, самое малое, лишить себя достатка. В некоторых местах на Руси считается, что если ребенка до семилетнего возраста стригут, то ему «ум выстригают». Волосы воспринимались как часть человека, способная его «заместить». То есть, имея при себе чьи-то волосы, можно влиять на этого человека. Поэтому не рекомендуется остриженные волосы оставлять на виду.

2.Беременной нельзя смотреть на страшных зверей, уродцев, на ужасы. Эта примета имеет под собою все основания. То, к чему народ пришел путем многовековых наблюдений, сейчас доказано медициной. Действительно, находясь еще в материнской утробе, ребенок чутко реагирует на звуки, свет, на эмоциональное состояние матери.

3.Беременная не должна ничего шить, резать и латать. Как видим, речь идет об острых предметах — ноже, ножницах, иголке. Если беременная уколется или поранит себя, она, естественно, испытает чувство испуга и страха, а это сказывается на состоянии ребенка.

4.Беременная не должна сидеть на пороге. В первую очередь это связано с теми магическими свойствами, которые приписываются порогу как границе между двумя мирами — внешним, чужим, и внутренним, домашним, своим. Но, в сущности, за этим просматривается забота о здоровье будущей матери, ибо, во-первых, сидеть на пороге — далеко не самая удобная поза для беременной, а иногда и просто опасная, и, во-вторых, порог — место сквозняков, которые вовсе ни к чему женщине в таком состоянии.

5.Нельзя беременной через окно перелезать: роды трудными будут. Через окно или отверстие которое разбиралось в стене, по старому обычаю из дому выносили умерших злых черных колдунов, чтобы они не запоминали обратной дороги через дверь и не являлись потом для совершения своих злодеяний. Так кстати, был похоронен князь Владимир Красно Солнышко, огнем и мечем крестивший Русь и принесший этим много горя славянам.

6.Нельзя при беременной ругаться: ребенок с изъяном родится. Эта примета, замеченная длительным наблюдением наших предков. Не случайно и сейчас врачи рекомендуют беременным находиться подальше от шумных мест, резких звуков, нервных ситуаций. Все это отрицательно сказывается на ребенке.

Роды обычно проходили в бане и рожали в воду. Приглашали повивальную бабку (у Пермяков она звалась йог-баба или ещё бабатчись, то есть та, которая помогает женщине обабится, ведь «баба» это на древнеславянском языке «врата междумирья», которые открывает рожаница давая жизнь новому человеку). Её призывали нередко перед родами, но чаше после родов для совершения обрядов. Повивальная бабка — это непременно пожилая женщина, у которой были свои дети. Предпочтение отдавалось уважаемым вдовам и вообще тем женщинам, которые вели безупречную нравственную жизнь и умели лечить заговорами. Для облегчения родов роженице расплетали косы, все узелочки на одежде развязывали и двери все отпирали. Трудно рожающая женщина также должна была ходить через пороги (символ границы миров) взад и вперед. Считалось, что узел завязывает ребенку выход в мир. Возможно, эта примета уходит своими корнями в давнюю старину, когда на Руси существовало узелковое письмо, — им пользовались волхвы и сказители, вывязывая нити в своего рода иероглифы (отсюда старинные выражения: «плетение словес», «наплел с три короба»). Таким образом, узел мог обозначать какой-либо словесный знак.

Взгляды на присутствие мужа при родах различались у славян большим разнообразием. В некоторых местах муж не мог присутствовать при родах жены, потому что его присутствие нарушает принцип целомудрия: «не место мужикам там быть, где бабы свои дела делают». В других местах его присутствие считалось безразличным. Были также и такие места, где присутствие мужа при родах было обязательным, так как своим присутствием он брал часть мук женщины на себя. Считалось очень полезным, чтобы для ускорения родов, отец перешагнул через роженицу.

Также при рода использовали определенные заговоры: как станет мать родить, нужно в воду пару яиц положить и проговорить: «Как кукушка легко приносит, так бы чадо божья (имя рек) легко принесла». Эту воду роженица должна выпить. Можно использовать и другие заговоры. «Стану я (имярек) пойду из избы дверьми, из двора — воротами во чисто поле, в восточную сторону во восточной стороне Света Престол на том Престоле сама Лада-Матерь сидит. Лада-Мати, возьми ключи златые, разомкни замки костяные, отопри горы местные, горы отпирай, воды проливай, мне (имярек) младенца на руки давай!». «Лада-Мати златы ключи воды проткни, роды начни!». «Стоит на море камень на том камне Лада-Мати держит златые ключи на правом плечи отмыкает (имярек) двери, двери, отомкнитесь! Князь или княгиня — на свет появитесь»!

Считалось что тот, кто родится в новолуние, будет жить долго и счастливо. Влияние луны как на моря и океаны (приливы и отливы), так и на тело человека, преимущественно состоящее из жидкости существенно. «На возрастающей луне» матери легче рожать, ребенку — появляться на свет. Полнота же луны трактуется как полнота жизни (долголетие) и богатство.

Перед тем, как обрезать пуповину у рожденного ребенка, следует выполнить следующий ритуал: пока произносятся священные заклинания, его нужно показать солнцу и представить всем стихиям. После берётся волос Отца и Матери, льняная нитка и скручивается всё это вместе. Лён — сила Земли, Воздуха, Солнца. И вот этой нитью с волосами Отца и Матери перевязывают пуповину. Оттягиваю чуть-чуть, и перевязывают. Когда ребенка начинают после родов мыть, то говорят три раза: «Матушка Богиня Рось, небесная Богородица, своего сына Тарха — Даждьбога мыла да парила и тебе чадо божье (имя реч.) водушки оставила».

Чтобы ребенка не сглазили, его надо помыть в воде, забеленной молоком матери. Забеленная молоком вода не только полезна для кожи, но и создает энергетический барьер, что помогает уберечь младенца от сглаза, пусть даже и невольного. Обмывая младенца рекут: «Вода — в Земь, Дитя — в рост!». Когда вымоют ребенка, говорят: «Чисто платьице на плечо, здоровье, баса и краса в телеса».

Так же после первой бани, чтоб у младенца не было грыжы мать делает ритуал «загрызания»: «Сама рожу, сама ношу, сама загрызаю, у младенца все муки снимаю. Ныне и присно и от века до века». Три раза сказать. Все суставчики погрызть тихонечко, нажимая губами.

Новорожденного сразу надо было на вывернутый тулуп положить — тогда богатым будет. Это связано с почитанием Бога Велеса — Волоса, который был ответственен за богатство, а также был покровителем зверей.

Только родившийся ребёнок находится вблизи от Кромки мира Яви, потому хорошо, если тотчас после его появления на Белый Свет сведущий человек заговорит новорождённого от болезней, всякого худа да иной Силы. Для этого приглашенный волхв вокруг ребенка Посолонь обносил огонь, и кропил его родниковой водой спушенной со священного камня, при этом он рек: « Царь Огонь, Царица-Водица! Как несть у вас не уроку, не призору, не худого оговору, так бы и у младенца не было ни уроку, ни призору, ни худого оговору! Сойдите, урок да призор, да худой оговор с белого тела, с ясных очей, со златых кудрей!». Водою кропя, также говорят: «Водица-Царица, Родова источница с восходу бежишь, на заход спадаешь круты берега да желты пески обмываешь отмой вновь рождённого ото всякого испугу — ночного и полуночного, денного и полуденного, отмой сухоту, ломоту, худобу, нечистоту. С буйной главы, с хребтовой кости, с горячей крови, с ретивого сердца, со всего стана». Дальше читались славления богам и предкам.

Точно таким же образом от уроков и призоров очищалась и рожаница, так как считалась что во время родов она была беззащитна и подвергалась опасности воздействия темных сил.

Таким образом, нам, современным людям, эти традиции, обряды и заговоры, связанные с рождением детей, могут показаться странными. Но следование этим культурным традициям и в сегодняшней жизни поможет обеспечить нормальное протекание беременности и родов, создаст благоприятные условия для формирования физического и психического здоровья будущего ребенка.

6

«Традиционный родильный

обряд чуваш»

Выполнила:

Петрова Е.Л.

Оглавление:

Введение 3

Глава 1. Обычаи и обряды, связанные с ожиданием и рождением ребенка 8

Глава 2. Обряды, оберегающие детей 14

Заключение 21

Список использованной литературы 23

Приложение 24

Введение

В отечественной литературе по фольклору и этнографии, посвященной ритуалу в традиционной культуре, нам часто приходилось встречаться с утверждением, что родильный обряд отходит в прошлое, исчезает. Сама возможность подобных выводов обеспечивается представлением о том, что наш современник «человек культуры», стал носителем новых представлений о мире, качественно отличных от представлений «человека архетипического».

В современном родильном обряде можно достаточно отчетливо увидеть преемственность по отношению к родинам в традиционной культуре: «…всевозможные инновации и модификации, как правило, затрагивают лишь поверхностные уровни ритуала (относящиеся к плану выражения), в то время как глубинные, содержательные схемы отличаются поразительной устойчивостью и единообразием»[1].

Объект исследования – традиции родильного обряда чуваш.

Предмет исследования – Формы, виды и основные ритуалы родильного обряда чувашского народа.

Цель данной работы: Выявление и изучение традиций в родильном обряде чувашского народа, возможности сохранения их в современных условиях.

Задачи:

- Изучить основные ритуалы традиционного родильного обряда чувашского народа.

- Раскрыть роль и значение традиций в воспитании подрастающего поколения.

- Представить основные формы сохранения и передачи традиционных обрядов чуваш для последующих поколений.

Обряды чувашского народа существуют до сих пор, хоть и в видоизмененной форме. Сохранение традиций – одна из главных проблем любого народа. И благодаря ее изучению и передаче культурных ценностей из поколения в поколение сохраняется самобытность народа.

Понятие «традиция», так же как и «культура», имеет несколько значений, причем исключающих друг друга. Так, возможно понимание термина «традиция» в узком значении, как наследие прошлого, которое принципиально не изменчиво, не гибко. Можно рассматривать традицию как нечто, находящееся в процессе постоянного изменения. Традиция – это все то, что унаследовано от предшествовавшего поколения.

Обряды проходили в соответствии с традициями и обычаями, в них существовало множество ритуалов.

Ритуал — порядок совершения обряда, последовательность условно-символических действий, выражающих основную идею праздника, внешнее проявление верований человека.

Обряд — это совокупность утвердившихся в народе условно-символических действий, выражающих определенный магический смысл, связанных с отмечаемыми событиями жизни; это своеобразный коллективный акт, который строго определяется традицией, а также внешняя сторона религиозной жизни и верований человека.[2]

Обряд, йăла-йĕрке, — условное традиционное действо (церемония), имеющее установившуюся регламентацию (ритуал). Выступает символом определенных социальных отношений, наглядно выражая и способствуя закреплению. Обряд связан с важнейшими событиями и ситуациями социальной, производственной, духовной и семейной жизни, является одной из форм функционирования этноса, методом приобщения индивида к коллективным нормам и ценностям. Ответственные моменты обряда исполняются авторитетными людьми, знатоками.

У чувашей широко бытовали самые разнообразные обряды, обставлявшие все значимые моменты в жизни семьи, селения, в календарном цикле, в производственной деятельности (например, начало и завершение пахоты, сева, жатвы, обмолота хлебов). Обрядовые действия могут быть магическими (например, стрельба на свадьбе), символически-демонстративными (обвод молодухи вокруг стада), игровыми (утреннее катание детей на масленице – çăварни). Индивидуальные обряды чаще связаны с магическими действиями, заклинаниями, совершаются если не тайно, то не демонстративно.[3]

Обряды сопровождаются произнесением заговоров, пожеланий, массовый обряд-праздник — песнями, плясками, играми (например, акатуй).

С христианизацией чувашей исполнение традиционных обрядов преследовалось, многие из них оказались забытыми или заменены православными (например, вместо моления о дожде çумăр чъкĕ — молебен). Чуваши-христиане обязаны были совершать обряды крещения, венчания, отпевания. Тем не менее немало чувашских обрядов (семейно-бытового, производственного цикла) продолжали исполняться. В советский период некоторые сохранившиеся массовые обряды и праздники, как и православные, были объявлены пережитками. Предпринимались небезуспешные попытки создания и внедрения в быт новых обрядов (трудовых, семейно-бытовых). Ныне зачастую исполняются как традиционные, так и православные, а также светские (например, с рождением ребенка: ача яшки — дитячий суп, крещение, торжественное имянаречение — и все по отдельности). В пропаганде традиционных обрядов большую роль играют СМИ, коллективы художественной самодеятельности.[4]

Обряды и праздники, проводимые селом (деревней) или рядом селений, реализуя коллективную память и наиболее демократическую форму общения, дают людям возможность немного задержаться, не превышать скорости прогресса, не оторваться от традиции. В этих целях в них на время восстанавливается история в виде театрализации действий, использования костюмов и вербального мифа. Церемонии на сельском уровне, скорее всего, в рудиментарной форме отражают тот синкретизм, когда нельзя было выделить производственные, рекреационные, обрядовые, соционормативные и прочие функции. Они выступали слитно, нерасчлененно. Попытаемся и мы в исследуемом богатом материале уловить то зерно, которое позволило чувашской сельской обрядности пройти вместе со своим народом испытания на жизнь через многие века, ибо только сохранение общечеловеческих и специфических ценностей одновременно позволит иметь этносу достойное истории лицо.

Обряды и праздники чувашей в прошлом были тесно связаны с их языческими религиозными воззрениями и строго соответствовали хозяйственно-земледельческому календарю.

Процесс исследования состоял из следующих этапов:

— изучение традиционных обрядов и культуры чувашского народа в художественной, учебной и научной литературе;

— интервью с работниками культуры, со старыми жителями республики и опросы местного населения;

— анализ полученных результатов.

Степень научной разработанности:

Анализ многочисленных публикаций свидетельствует о значительном интересе к данной проблеме.

Так, в специальных исследованиях Магницкого В.К. и других авторов рассматриваются проблемы формирования духовно-нравственной культуры чувашского народа посредством использования традиционных обрядов.

Видный чувашский историк профессор П.В.Денисов связывает обряд рождения ребенка с религиозными верованиями древних чуваш – с язычеством. Анализ традиций показывает, что христианство так и не смогло полностью оттеснить старую чувашскую веру. Крещеные чуваши по сегодняшний день выполняют свои традиционные обряды, например обряды, обращенные к духам предков, домашним духам, родильные, свадебные, поминальные обряды, от болезней и многие другие. В отличие от русских, принявших христианство, татар, принявших ислам, не все чуваши приняли христианство. Тот факт, что Туре у чувашей все еще существует, говорит о том, что чуваши – религиозный, исконно верующий народ.

Эту же тему продолжает А.К. Салмин в своих работах «Духи требуют жертв. Система традиционных обрядов у чувашей» и «Народная обрядность у чувашей».

Много внимания обряду рождения посвятил член-корреспондент Академии педагогических наук СССР М.Я.Сироткин в фундаментальном сборнике «Чувашский фольклор».

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Глава 1. Обычаи и обряды, связанные с ожиданием и рождением ребенка

Рождение ребенка воспринималось как особое радостное событие, как большой праздник для семьи. С ним связано продолжение рода, будущее народа. Поэтому это значимое событие сопровождалось своими таинствами и обрядами.

Если ребенок уже зачат, то по поверью чуваш к середине утробной жизни (4,5 месяца со дня зачатия), Турă вдыхает в ребенка Дух (Чĕм) (до этого он находился на уровне Этем). Вероятно после этого уже можно начинать подбирать имя (имена) и активно с ним общаться, лучше по-чувашски. Душу (Чун) приносит на своих крыльях ангел-хранитель Пирĕшти к моменту рождения, после чего рождается Çын.

С первых минут родители старались оградить младенца от болезней и неприятностей. Над ним произносились магические слова, совершались действия, которые должны были предопределить судьбу ребенка. Хотя некоторые обычаи уже забылись, не соблюдаются, но многие сохранились и до наших дней.

Испокон веков до рождения ребенка не советовали покупать пеленки, шить одежду, заранее не заносили в избу и зыбку (колыбельку): боялись, что младенец умрет. Даже имя не задумывали.

Перед родами в доме устраивали генеральную уборку.

В старину и еще до середины прошлого века женщины рожали не в роддомах, как сейчас, а дома, в избе – зимой и в заранее натопленной бане — летом. Для помощи приглашали опытную пожилую женщину — эпи карчăк. Она молилась божествам, духам предков и могла оказать роженице определенную медицинскую помощь.

Только что родившегося ребенка повитуха берет в руки и говорит:

Эй, Турă, çĕнĕ чун пачĕ,

Пĕсмĕлле, амин, Турă,

Ырлăхне, сывлăхне патăр.

Эй, Боже подарил новую душу,

Пĕсмĕлле, аминь, Боже,

Да подаст благополучия и здравия!

Потом эпи карчăк отрезает пуповину и бросает наугад за спину с такими словами:

Хăй телейне пулат.

На свое счастье будет.

По тому, как упадет кусок пуповины, предсказывают будущее. Если в сторону кабака упадет, то новорожденный будет пьющим. Если в сторону дома — будет трудолюбивым. Позже этот кусок пуповины кладут в изношенные лапти и прячут в хлеву под яслями, чтобы, когда ребенок вырастет, была у него расположенность к скоту (выльăх-чĕрлĕхе хавас пултăр).

Мальчикам пуповину перерезали на орудиях труда, связанных с мужскими видами работы, например на топоре, кочедыке, девочкам – на женских орудиях труда – прялке, веретене. При этом приговаривали:

«Пусть будет трудолюбивым, как отец (мать)».

В более ранних источниках говорится, что чуваши весь мир считают обиталищем таинственных сил, более им враждебных, чем благожелательных, они везде и во всем видят для себя беду, а потому постоянно ходят под страхом и во всеоружии разных, по их мнению специфических средств. Средства эти бывают подчас весьма дики. – Так, если роженица долго не разрешается от бремени, то присутствующие при этом старухи садятся на печь, свесив ноги на сторону устья печи. Одна из них берет лапотную колодку и кочедык, а другая веретено и канчалу (палка утвержденная в донце и заменяющая русский прядильный гребень) и начинают этими орудиями стучать, приговаривая: если ты мальчик, то выходи скорее лапти плести, а если девочка, то прясть. И стучат, и кричат или до рождения младенца, или до тех пор, пока подвешенная под мышки роженица придет в беспамятство; тогда гонят за попом. Если младенец родится плох, с едва заметными признаками жизни, то, разложив на полу огонь, жгут местечки, не отрезая пуповины.[5]

Обряд перерезания пуповины был известен у многих народов. Так, у арабов, например, считалось, что если мальчику перерезать пуповину мечом, то он станет героем, а если калемом (мечом), то ученым или писцом.

Повитуха после этого купает, моет ребенка, пеленает, укладывает в корытце и ставит его на самое теплое место бани и приговаривает.[6]

Новорожденного заворачивали в пеленки (пĕлче, кипке) и укладывали в колыбель (шăнаршă, сăпка).

После этого повитуха моет роженицу и одевает ее. Берет потом ребенка и относит в дом. В доме повитуху встречают с водкой, поят, кормят, тем более в случае, когда новорожденный — мальчик. Если девочка рождается на первый раз, ничего против не имеют, но если и на второй и на третий раз окажется девочка, ей уже не радуются.

Некоторые исследователи писали о достаточно легких родах у чувашских женщин. Это связано с тем, что женщины постоянно занимались физическим трудом и были сильными, здоровыми.

При трудных родах, когда ребенок долго не появлялся на свет, отец хватался за веревку и изображал родовые муки. Этим он как бы старался принять на себя страдания своей жены и помочь ей.

Если роды выдаются тяжелые, повитуха водит по животу женщины намыленными или смазанными конопляным маслом руками. Если и это не помогает, то тайком приглашают ее любовника (ершке) — если был он у нее помимо мужа — и тот должен переступить через тело роженицы, чтобы той легче было рожать.

Считалось, что в течение 40 дней ребенок особенно беззащитен перед злыми духами, поэтому его не оставляли одного, на колыбель вешали амулеты, а мать ребенка не посещала людные места, старалась не отлучаться от двора.

Так, у восточных славян плацента (последнее детское место) воспринималась как двойник матери и ребенка и предавалась ритуальному захоронению в доме или в саду (для девочек). Родовая нить привязывает человека навек к отчему дому: место человека там, где осталось его место. Рождение – это укоренение. Ребенок находит свое место на земле, пускает корни, вписывается в мироздание.

Во многих чувашских деревнях существовал такой обычай: если в семье умирали дети, то последующего называли именем птиц в одних деревнях или диких животных — в других. Например, мальчику дают имя Курак «Грач» или Тимĕр «Железо», девочке — Чĕкеç «Ласточка». (Улхаш).

Полагали, что таким образом они обманут злых духов, ребенок не умрет, и род сохранится. Видимо, от этих имен потом произошли многие фамилии: Волки Петĕрĕ — Волков Петр.

Раньше запись о рождении проводилась церквами. В наши дни детей регистрируют в органах загса, где существуют свои обычаи.

По сообщению В.К.Магницкого, чтобы такой новорожденный вырос, северные чуваши дают ему и имя Çуппи «Соринка». С этим именем был связан следующий народный обычай: по случаю родов кроме повитухи приглашают и знахаря, который после того как помыли новорожденного, брал его и относил в дом, так обращаясь к присутствующим:

— Ача топрăм, сотатăп, илĕр! Сире кирлĕ полĕ çак ача! — Я нашел ребенка, продаю его, покупайте! Вам, наверное, нужен этот ребенок!

— Ăштан топрăн? — Где нашел? — спрашивают присутствующие.

— Çỹп çинче топрăм! — В мусоре нашел! — отвечает знахарь.

После этого начинают звать его Çуппи «Соринка».

После рождения ребенка устраивали жертвоприношения духам. Знахарь (йомзя) липовой палочкой разбивал над головой новорожденного два сырых яйца и, оторвав голову петуху, выбрасывал ее за ворота как угощение злому духу – шуйтану. Бабки-повитухи совершали и другие действия: за ворот бросали хмель; держа ребенка перед очагом, бросали в огонь соль, заклиная злых духов и покойников удалиться прочь и не вредить новорожденному. Они высказывали ребенку пожелания быть храбрым, быстрым, трудолюбивым, как мать и отец.

По случаю рождения ребенка обычно устраивают небольшой пир, в одних селах его называют ача çуни (купание ребенка), в других — ача яшки (суп ребенка). В гости приглашают близких родственников, крестных родителей, накрывают богатый стол.

Гостей сначала угощают хлебом (или çўхў) и чăкăт. Отламывая хлеб и чăкăт, каждый высказывает добрые пожелания:

«Пусть ребенок растет здоровым, будет крепким и умным. Пусть жизнь его будет долгой, пусть Бог дарует ему здоровье» (д. Васькино).

В других деревнях праздник начинают со сладкого (с. Тораево). Родители, чтобы не сглазили младенца, надевают на него яркий чепчик, раньше на лбу ставили сажей точку.

Угощение в честь новорожденного можно было устроить и в какой–нибудь праздник, но не позднее чем через год после рождения.

Новорожденному дарят подарки, поют, веселятся. До полуночи все расходятся.

Если в деревне какая-нибудь женщина рожает близнецов (йĕкĕреш ача), это предвестник того, что Бог собирается послать на деревню какое-нибудь большое несчастье, опасность. На почве того же суеверия, по которому тройня приносит в дом какое-нибудь несчастье, раньше, по словам В.К.Магницкого, третьего ребенка из тройняшек сразу же после появления на свет повитухи душили.

Если какая-нибудь женщина оказалась бесплодной, сообщает В.К.Магницкий, знахари помогали ей следующим образом. Установивши причину, что в бесплодии повинен мужчина, считали необходимым позвать на помощь временного мужа. Знахарь тайком подыскивал для женщины парня для этой цели, сводил их в один день в своем доме, и парень три раза подряд выступал в роли мужа. Женщина дарила парню за это что-нибудь, деньги или холст, а знахарь получал от нее несколько копеек за посредничество.

Среди поверий, связанных с родами, у чувашей распространено и такое, согласно которому злой дух усал или же иййе может поменять новорожденного, и вместо красивого, хорошего ребенка подложить какого-нибудь хилого.

О безбожном, плохом человеке чуваши говорят, что он такой, потому, что «должно быть, злой дух подменил его» (усал улăштарнă пулĕ).

У чуваш в представлениях о богах остатки язычества могут быть наблюдаемы в обстоятельствах их частной, семейной жизни, в которую христианским просветителям чрезвычайно труден влиятельный доступ, например, в воспитании детей, в отношении родителей к детям, а особенно в важнейших обстоятельствах семейной жизни, когда религиозные пособия особенной необходимы, например, при рождении детей.

Глава 2. Обряды, оберегающие детей

Одним из самых больших несчастий для наших предков было отсутствие в семье детей. Считалось, что человек женится и выходит замуж прежде всего для того, чтобы родить и воспитать детей. Человек, который после себя не оставит другого здорового и воспитанного человека, прожил свою жизнь зря. У бездетных супругов была безрадостная и трудная старость. Поэтому у чувашей существовало много обрядов, оберегающих детей.

Известно, что в древности не все маленькие дети выживали и становились взрослыми людьми. И чтобы как-то уберечь новорожденного и сохранить ему жизнь, наши предки проводили охранные обряды.

Над ребенком разбивали яйцо. Этим как бы просили злого духа забрать душу яйца и не трогать душу ребенка.

По другим обрядам, злых духов пытались «обманывать», показывая, что это не их ребенок, а купленный или найденный. Эпи карчăк тайком выносила ребенка во двор и через окно предлагала купить его. Родители давали ей деньги и «покупали» ребенка. Иногда изображали, что нашли ребенка в мусоре или в воде. Эпи карчăк с ребенком в ведре шла к реке или роднику, колодцу, касалась ведром воды и возвращалась в дом, там предлагала «найденного» ребенка родителям. Еще один способ сохранения детской жизни у наших предков – это называние ребенка особым именем. Мальчикам могли давать женское имя, девочкам — мужское, или детям давали имена животных, птиц, растений: Юман (Дуб), Упа (Медведь), Чĕкеç (Ласточка) и другие.

Также вслед за В.К.Магницким приведем и следующие, связанные с рождением, обычаи и мелкие суеверия с севера Чувашии:

«Считают, что ребенок, родившийся ногами вперед, всю жизнь будет счастливым. Девочка, родившаяся в рубашке, знахаркой станет. Если мальчик в рубашке родился, то станет деревенским старостой. Если ребенок умрет раньше, чем у матери кончится молоко, то он превращается в лесное страшилище, арçурри.

В случае, если ребенок рождается мертвым, повитухи у Бога, сатаны и духов земли просят для него душу следующим образом: две старухи берут в руки кастрюлю, кувшин, одна из них выходит за дверь, ударяет в кастрюлю и говорит:

Торă, эс ача чонне пар!

Боже, дай ребенку душу!

Другая старуха с кастрюлей спускается в подполье, также ударяет в нее и говорит:

Шойтан, эс те полин ача чонне пар!

Шойтан, хотя бы ты дай ребенку душу!

Третья старуха с куском хлеба выходит во двор и обращается к духам земли:

Çĕрти çĕр-йыш, çĕрти Торă,

мĕн пор тĕнчери ырă-осал, ача чонне парăр!

Наземные духи земли, земной Боже,

все сущие во вселенной добрые и злые духи,

дайте ребенку душу!

Потом кусок хлеба она относит в дом, и они трое, просившие душу для ребенка, вместе съедают его».

У восточных славян существует обряд «Похороны куклы». Когда родится малыш, то рядом кладут антропоморфную куклу из теста, одетую в рубашку. И тут же забирают новорожденного с этого места. Мать подходит к кукле и плачет: “Ах, почему и этот мой ребенок умер? Почему они все не живут?” Плачут все присутствующие. Куклу кладут в примитивный гроб и бросают в овраг по дороге на кладбище. Источники называют конкретные примеры, когда после исполнения такого обряда дети в семье жили. В случаях, когда никакие другие обряды не помогают, т. е. все дети рождаются мертвыми или умирают после рождения, переносят избу на другое место, обычно – на край деревни. Или избу сдвигали хотя бы незначительно. Считалось, что старое место неугодно[7].

Ача чÿк. По представлениям наших предков, только что рожденный человечек — это просто живое существо, и для того чтобы приобщить это существо ко всему человечеству, к его семье и к его народу, древние чуваши проводили обряд – ача чÿк (ачана чÿке кĕртни, ачана тирпейлени).

В честь маленького человека собиралась вся родня, приглашали эпи карчăк. Родители готовили угощенье, в числе которого обязательно был непочатый хлеб и сыр (поэтому иногда этот обряд назывался ача чăкăчĕ). Самый старый человек брал младенца на руки, мазал ему язычок маслом и медом, чтобы жить ему благополучно и чтобы речь его была «мягкой» и «вкусной». Затем молились Турă, сначала в доме, затем во дворе. В молитве ребенку желали быть здоровым, работать на своей земле, жить до глубокой старости, быть вежливым в обращении с людьми, стать опорой отцу-матери, быть продолжателем рода и иметь много сыновей и дочерей, чтобы не кончился род и продлился из века в век.

Во время обряда ача чÿк мать вручала ребенка благополучной супружеской паре, и с этого момента они становились для ребенка пусканне и пускатте (хăйматлăх анне и хăйматлăх атте, куманне и куматте, хреснанне и хреснатте).

Аналогичный обряд проводят христиане — это крещение ребенка, во время которого у него появляются крестный отец и крестная мать,, а для его родителей они становятся кумовьями[8].

Деревня Хыркасы. Из рассказа Евдокии Петровны Матвеевой. 79 лет.

В первой половине XIX века в наших краях женщины обычно рожали в доме или в бане. Звали бабку-повитуху. Взяв в руки новорожденного она обращалась к Богу:

«Эй, Турă çĕнĕ чун пачĕ, ырлăхне-сывлăхне паринччĕ».

«Эй, Турă, ты даровал новую жизнь, новую душу, даруй ему здоровье и большое счастье.»

Сразу после рождения ребенка, чтобы душа оставалась в теле, перерезанную пуповину гладили в сторону ребенка, потом завязывали с двух сторон и посередине разрезали. Как только пуповину разрезали, ребенка оборачивали в белую холщовую рубашку домочадца. Потом бабка-повитуха помогала женщине бросить оболочку, в которой был ребенок, при этом обращаясь к Богу с такими словами:

«Кĕçĕннине патăн, пысăккине те пар».

«Дал младшего, дай и большого».

Потом ребенка мыли, окутывали и клали в теплое место. Бабку-повитуху угощали, поили и дарили подарки.

Деревня Ваçкассы. Рассказала Любовь Никандровна Ильина. 52 года.

После крестин или выбора имени собирали всю родню и устраивали праздник в честь ребенка. На стол ложили целый хлеб и творог и готовили угощения.

Когда гости собирались, в первую очередь хозяева угощали их хлебом и творогом. Угощаясь, гости говорили:

«Çак ача пысăк, сывă ўстĕр, ăслă, çынсене юрăхлă пултăр, çăкăрлă-тăварлă, выльăх-чĕрлĕхлĕ, ырă кун-çуллă, ачаллă-пăчаллă пултăр, ăна Турă сывлăх, вăрăм ĕмĕр патăр».

«Пусть этот ребенок растет большим, здоровым, умным, будет достойным человеком. Пусть его жизнь будет хлебосольная, долгая, счастливая. Чтобы мог радоваться не только своим внукам, но и правнукам. Пусть Бог всегда будет рядом с ним».

После этого угощались сваренным ради ребенка супом, дарили деньги, подарки. Пели песни, плясали.

В некоторых районах Чувашии и сейчас так празднуют.

Село Шурча. Светлана Станиславовна Тимофеева. 61 год.

С самых древних времен рождение ребенка – это большая радость в семье. До рождения ребенка женщина украшала дом, прибиралась, наводила порядок. Белье для ребенка заранее не готовили, люльку в дом не заносили и имя не искали. Боялись рождения мертвого ребенка.

Родившегося ребенка укутывали не пеленкой и не куском вытканной ткани, а чисто выстиранной старой чувашской рубахой.

Свекровь брала ребенка на руки укутав в большую рубашку, зажигала свечу, желала долголетия и благословляла.

Ребенку нарекали имя и крестили, исходя из того, в какой месяц и какой святой праздник он родился.

Если первенцы умирали, то следующих детей нарекали именами птиц. Например девочек — Чĕкеç, Чакак, Пăрчăкан, мальчиков — Корак, Шăнкăрч. Считалось, что эти имена оберегали остальных детей от смерти.

Когда первый раз ребенка купали, невестка дарила подарок своей свекрови. Собирали гостей, угощались. Ребенка укладывали в люльку и пели ему колыбельные, желая быть здоровым и счастливым.[9]

Деревня Çулав. Инна Николаевна Иванова. 56 лет.

«Дом без ребенка – это кладбище, а дом, где дети – это базар» — говорили в старину. Когда у молодой пары рождается первенец, все соседи, родня приходили посмотреть на малыша. Раньше новорожденного называли «маленькая птичка». Первый вопрос, который задают:

«Ылтăн-и, кĕмĕл-и?».

«Золото или серебро?»

Если отвечали золото, значит родился сын, если серебро – дочь. Каждый приносил подарки. Пока родители не разрешат, на ребенка смотреть нельзя. Если родители хотят показать ребенка гостям, то мать или бабушка берут сажу из печки и ставят точку на лбу или на шею вешают что-то блестящее, чтобы не сглазить ребенка. Гостям говорили имя ребенка, потом садились за стол. Праздник начинался со сладкого кушанья.

Сначала поздравляют пожилые, они же в честь новорожденного нарезают чăкăт (сыр) и угощают всех присутствующих. Поздравляет каждый из гостей. Не забывают напомнить родителям такие пословицы:

«Тур калашле виççĕ» — «Бог любит троицу»;

«Ывăл ачасăр хăчĕ çук» — «Без сына в доме нет продолжения рода»;

«Хĕр пулсан амăшĕн тирпейсĕрĕ курăнмасть» — «Неряшливость матери не заметишь, если в доме есть дочь».

Молодые поют веселые песни, а пожилые – грустные.[10]

На этом празднике веселятся, но не очень шумно. До полуночи все расходятся. Когда уходят желают хозяевам, чтобы на следующий год собрались по этому же поводу.

Деревня Патакасы. Мария Павловна Федотова. 80 лет.

Когда рождался ребенок в древности говорили так:

«Шыв ăсма кайсан çăлтан ача тупса килтĕм».

«Ходила по воду, да нашла ребенка».

Некоторые до сих пор так говорят. Чтобы ребенок был здоровым и не болел, повитуха хотела обмануть злой дух. Она ложила ребенка в ведро, шла с ним к колодцу, делала вид, что зачерпывает воду. Затем шла домой и говорила родителям, что нашла его прямо на поверхности воды. Говоря такие слова, она отдавала ребенка родителям.

Описал житель д. Моргауши Иван Матвеевич Алексеев. 81 год.

По рождении и обливании ребенка бабушка ставит перед иконой свечу, берет непочатый хлеб и, отрезав от него горбушку, едят ее мать, отец ребенка и бабушка, приговаривая:

«Çакă ачанăн пурнăçĕ пуçламан çăкăр пек пултăр».

«Жизнь новорожденного пусть проходит в изобилии, символом его служит непочатый хлеб».

Ребенку, чтобы он впоследствии был представительным (ял пуçĕ), до прикладывания к груди матери дают в рот имбирь.

Если ребенок родится ногами вперед, впоследствии он будет богат и коштан. Родившийся в сорочке ребенок будет ял пуçĕ — главой или руководителем.

Мать ребенка, если роды прошли благополучно, берется за работу тотчас же после родов, в особенности тогда, когда родится девочка. По воззрениям наших чуваш, от девочки пользы мало будет, так как по достижении совершеннолетия ее надо будет отдавать замуж, что сопровождается большими расходами.

Рождение мальчика сопровождается великою радостью, тогда и мать ребенка имеет право на отдых, и отец покупает водки как для матери, так и для бабушки.

Через неделю или две после рождения бывают крестины. В кумовья приглашают большею частью из родственников, в противном случае в пирушках одним человеком больше будет, что требует лишнего расхода.

По поверьям, если ребенок из купели выходит вытянувшись, то он непременно умрет в детском возрасте, а также примечают по волосам, отрезанным священником во время крещения: волосы в купели потонут — ребенок помрет, не потонут — будет жить. В день крестин мать ребенка дарит куму копейки: две или три и этим будто выкупает ребенка.

В доме новорожденного в этот день бывает маленькая пирушка, куда приглашаются ближайшие родственники, кумовья и бабушка.

Заключение

В конце XIX в. эти обряды в большинстве чувашских деревень исчезли, поэтому передача культурных ценностей последующим поколениям является важной проблемой и в наши дни. И решением этой проблемы становится изучение и сохранение этнохудожественных традиций народов.

В течение тысячелетий многое изменилось. И саяно-алтайские тюрки (алтайцы, хакасы, тувинцы), и предки чувашей, попадая под сильное влияние чужих культур, неоднократно меняли названия божеств и духов, хотя сохранили в пантеоне и много древнего. Однако обряды оставались почти неизмененными. «Обряд всегда составляет самую устойчивую часть религии, связанные же с ним мифологические представления очень изменчивы, нестойки, нередко вовсе забываются, на смену им сочиняются новые, долженствующие объяснить все тот же обряд, первоначальный смысл которого давно утрачен»[11].

Язычник, совершенно не способный объяснить, какому именно духу он поклоняется, точно знает и помнит все детали различных действий, связанных с этим поклонением. Традиция стремится сохранить обряд, являющийся более надежной опорой, чем те обряды, с которыми он связан.

Аналогичные представления о строении Вселенной и похожие обряды жертвоприношения духам природы сохранились с древнейших времен у саяно-алтайских тюрков. Им не менее трех тысяч лет. Вот как глубока память народных традиций!

Иногда под старым названием скрывается новое понятие, иногда старые представления приобретают новые обозначения. Выяснить закономерности развития духовных ценностей народа — задача будущего.

Жизнь идет своим чередом, как своим чередом ежедневно восходит солнце. Так и катятся год за годом годовые круги, но ничто не повторяется в человеческой жизни.

Список использованной литературы

1. Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. Сб.статей. Чебоксары, 1984.

2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.,1993.

3. Байбурин А.К. Родинный обряд у славян и его место в жизненном цикле // Живая старина. М., 1997. № 2.

4. Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.

5. Егоров Н.И. Чувашские праздники и обряды. Чебоксары, 1991.

6. Известия по Казанской епархии. № 20. Смелов В. Нечто о чувашских языческих верованиях и обычаях. 1880.

7. Культура Чувашского края. Часть 1: Учебное пособие /В.П.Иванов, Г.Б.Матвеев, Н.И.Егоров и др./ Сост. М.И.Скворцов. – Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1995.

8. Рукописный фонд профессора Н.В. Никольского. НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 177. С. 367.

9. Салмин А.К. Духи требуют жертв. Система традиционных обрядов чувашей. Чебоксары, 1990.

10. Салмин А.К. Народная обрядность у чувашей. Чебоксары, 1993.

11. Салмин А.К. Праздники и обряды чувашской деревни. Чебоксары, 2001.

12. Салмин А.К. Религиозно-обрядовая система чувашей. Чебоксары, 1993.

13. Сироткин М.Я. Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965.

14. Чуваши: Этническая история и традиционная культура /Авторы-сост.: В.П.Иванов, В.В.Николаев, В.Д.Дмитриев. Москва: Издательство ДИК, 2000.

Приложение

Приложение 1

Приложение 2

Ăшă вырăнта çут тĕнчене кур,

ватăличчен, сỹтĕличчен пурăн,

пирĕн пек телейлĕ пул,

мана ватăлас кунăмра сума су.

Эпĕ сана аннỹ пушă мар чухне,

йĕнĕ чухне пырса тытрăм,

аннỹ пушанман чухне

кутна та çурăм, ачам,

ỹлĕмрен сума су.

Вышел из теплого места,

В теплом же месте познакомься со светлым миром.

Живи до старости, до выживания из ума,

Будь счастлив, как мы,

Почитай меня на старости лет.

Я тебя приняла, когда мать твоя была занята,

Я тебя восприняла, когда ты плакал,

Я тебя обмыла, дитятко мое.

Впредь почитай меня.

Приложение 3

Приложение 4

Вăрман тăрринче хура пĕлĕт, Çуралатпăр, ўсетпĕр,

Мĕн çăвасса пĕлместпĕр. Мĕн курасса пĕлместпĕр.

Ма кайрăм-ши вăрмана Ма çуралса ўсрĕм-ши

Çулçă тăкнă вăхăтра? Самана пăсăлнă вăхăтра?

Над лесом туча черная,

Знать бы, что прольется.

Ах, зачем же в лес пошел я,

Когда на землю осень пришла.

Рождаемся, растем,

Не знаем, что нас ждет.

Ах, зачем же я родился

В такое смутное время.

Приложение 5

Колыбельные песни:

* * *

Нянине-тунине,

Ачине-урине,

Тăппи-таппи çўреме,

Тăрăс-тăрăс сиктерме!

Амăшне-ынатне,

Ачине-çунатне,

Вăштăн-вăштăн вĕçтерме,

Çитес çĕре çитерме!

* * *

Ан йĕр, пепкем, çывăрах,

Эп пулатăп çывăхрах:

Эп çывăхра пулнă чух

Эрлĕх килсе тухас çук.

Не плачь, маленькая, спи

Я буду здесь же.

Когда я буду рядом

С тобой ничего не случится.

* * *

Айлю-айлю темесен

Сăпка юрри юрланмасть,

Паппа-паппа темесен

Сăпка ачи çывăрмасть.

Если не говорить ай-лю, ай-лю,

Колыбельную не спеть.

Если не говорить баиньки,

Ребенок в люльке не уснет.

* * *

Ак ку ача — Алантай,

Ак ку ача — Палантай.

Пĕчĕк ача умĕнче

Хуть хăçан та пуçна тай.

Этот ребенок – Аландай,

Этот ребенок – Паландай,

Перед маленьким ребенком

Всегда голову склоняй.

Ачине, урине, Ачине, папине,

Папине, ачашне. Сиктерер-ха сăпкине.

Кăрăс-кăрăс тутарма, Хăва холлинчен сăпкийĕ,

Лăпăс-лăпăс сиктерме. Хытрах ўстĕр ачийĕ.