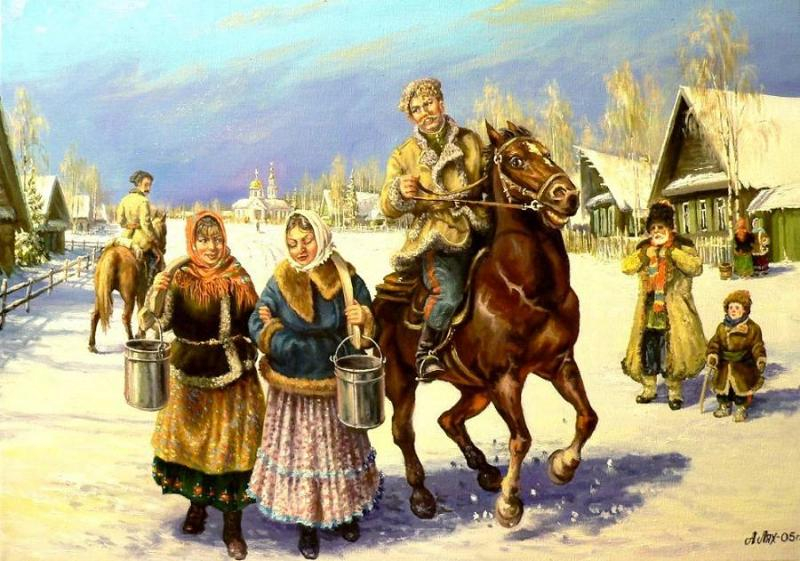

К Рождеству, которым оканчивался строгий филипповский пост, готовились загодя, не торопясь. Собирали снедь на рождественское застолье. Считали наши предки, что праздничный стол всему свету покажет, каков достаток в доме хозяина

По традиции резали к празднику кабана или барашка, гусей да индеек, варили холодец, колбасы делали, пекли пироги с мясом да фруктами.

И хоть 7 января угощались казаки всевозможными яствами, накануне, 6 января, на стол ставили постные блюда.

Мороз — в дом, петух — на замужество

На свят вечер главным блюдом стола считалась кутья. Называли ее «багата кутья» или «вечеря». Готовили наши предки это кушанье из пшеницы или ячменя, о чем мы, потомки, успели позабыть, используя для кутьи исключительно рисовую крупу.

К кутье обязательно полагалось сварить узвар — напиток из сухофруктов. Самое главное праздничное блюдо готовила, конечно же, хозяйка дома. Бытовал, однако, по станицам обычай, чтобы первой мешала кутью старшая дочь. Выполнив эту почетную обязанность, девушка, держа в руке ложку, выходила на крыльцо. Долго стояла и прислушивалась, с какой стороны запоет петух. Именно в ту сторону, по поверью, должна она была поехать после замужества.

Закончив с готовкой, кутью и узвар ставили на покуть (место в хате, расположенное по диагонали от печи, обычно там сходились поставленные углом две скамьи) в Святой угол. Перед тем стлали в углу сено, а когда ставили кутью, квохтали, подражая курам, да приговаривали: «Узвар на базар, а кутя на покути! Кво-кво-кво!» Сено, на котором стояла кутья, после не выкидывали, а подкладывали в гнезда кур, чтобы те лучше неслись. В этом сене хозяин дома должен был отыскать шерстинку. В кубанских станицах считали, что в будущем году следует покупать скотину и птицу только того же цвета, что и найденная шерстинка, а живность другой масти не ко двору придется.

В станицах к празднику пекли и специальный обрядовый хлеб: сгибушек Спасителя (в виде конверта), кореженки (в форме улитки), сакрестия (булочки с изображением креста из теста).

Соблюдали казаки и еще один рождественский обычай, очень красивый. За две недели до праздника отец семейства срезал ветку вишни. На ней непременно должны были быть еще семь отростков. Веточку ставили в глиняный горшок с водой и размещали в Святом углу. И если к Рождеству она успевала расцвести, ожидало всю семью счастье и благополучие.

Трапеза начиналась с появлением первой вечерней звезды, и вначале всегда разговлялась кутьей, которую вместе с узваром предварительно окропляли святой водой.

Первая ложка кутьи полагалась главе семьи. Но прежде чем поднести ее ко рту, хозяин дома приглашал к столу Мороза. Взяв ложку с кутьей, отец семейства подходил к окну со словами: «Мороз, Мороз, иди до нас вечерять! Не морозь наших телят, курчат, гусят, поросят и нас!»

А вечером, читаем в монографии В. Ф. Никитина «Традиции казачества», начиналось любимое занятие детей и подростков — «ношение вечери». По кубанскому преданию, носить кутью с пирожками непременно должны были мальчики, так как казаки верили, что пока это происходит, миру не угрожает конец света.

Кутью обязательно несли крестным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: «Здравствуйте, с праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали».

Хозяева пробовали кутью, а взамен докладывали свою. За принесенную вечерю детвору ожидали подарки: мелкие деньги, конфеты и орехи. Также девочкам дарили платки и кукол, а мальчикам — рубашки и деревянных коников.

Мужчина в гости — хозяевам счастье

Ранним рождественским утром мужчины, парни и мальчики отправлялись рождествовать (христославить).

Накануне для проведения этого обряда они изготавливали из фанеры, сита и обруча «звезду», чаще всего восьмиконечную. Лучи обычно украшали цветной бумагой, лентами и бумажными цветами, внутрь помещали иконку, свечу или лампадку. Готовую «звезду» несли на высоком шесте впереди группы рождествующих.

Все старожилы отмечают, что рождествующим никогда не отказывали в проведении обряда и всегда с нетерпением ждали, когда же они постучат в двери дома со словами: «Пустите порождествовать!»

Первого вошедшего мужчину просили сесть на шубу, что лежала на пороге, чтобы достаток позвать в дом. Вслед за первым гостем остальные, поставив «звезду» перед собой, поворачивались в Святой угол (он находился на востоке) и исполняли тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!», отмечает В. Ф. Никитин.

Пришедших щедро одаривали всякой снедью: колбасами, салом, пирожками, конфетами — и мелкими деньгами. Взрослых приглашали за стол с угощениями и вином. Не принять рождествовальщиков считалось большим грехом.

Если на Рождество первым гостем в доме оказывался мужчина, семье было обеспечено счастье и благополучие на год вперед.

Праздники на Рождество, по старинному обычаю, устраивали и в станичной избе — после молебна организовывался общий обед. Станичники на него приносили все, что было самого вкусного.

Королевой стола становилась «варена» — смесь водки, меда, изюма, сушеных груш и яблок, сваренных с имбирем и другими пряностями. За ней в ход шли горилка, пиво, мед, наливка, брага. Впрочем, напитки наших предков похожи на одноименные высокоградусные пития современников только названиями. Готовились они совсем по другим технологиям.

К примеру, мед, который пили казаки, делился на дешевый вареный и дорогой ставленый. Последний готовили холодным способом, сбраживая с ягодным соком, выдерживая по 10-15 лет и дольше. Он был доступен лишь весьма состоятельным людям, а остальное население, как правило, упивалось вареными медами.

На Вечерю — семейный ужин приходили в родительский дом женатые сыновья со своими детьми. Приглашали в Святый вечер в дом одиноких соседей.

На стол ставили прибор и для почившей родни. В некоторых станицах существовал обычай открывать двери и громко звать ушедших предков к столу.

Вечером накануне Рождества полагалось также носить вечерю (кутью, пирожки). Делали это дети, подростки обоего пола, молодые семейные пары. В некоторых станицах вечерю несли дедушкам, бабушкам, родителям, в том числе крестным. В других вечерю несли не только родственникам, но и практически всем окрестным жителям. Отведав принесенной кутьи и пирожков, хозяева взамен добавляли своей. Так поступали в каждой семье, считалось, что это способствует укреплению семейных связей.

Рождество встречаем, Христа славим

Рождественская ночь считалась наиболее важной, самой волшебной в году. Этой ночью, с первым ударом к заутрени, вставала вся казачья семья, пишет историк казачества Г. Астапенко. Хозяйки топили печь, и все спешили в церковь на службу. Но еще раньше уходили из дома дети — славить Христа.

По обычаю, этим занимались мальчики — дети и подростки от пяти до четырнадцати лет. Однако раньше, в XVIII веке, как отмечают исследователи, «христославить» в казачьих станицах ходили и старики, перебираясь компаниями из дома в дом. Христа славить начинали обыкновенно с дома войскового атамана. Сам атаман, бывало, присоединялся к компании старшин и вместе с ними ходил по всем жителям станицы. Во всяком доме они пели «Христос рождается», за что хозяин непременно должен был заплатить.

Если «христославили» мальчики 4-5 лет, то, входя в дом, они говорили:

«Я маленький хлопчик,

Принесу Богу снопчик.

В дудочку играю, Христа забавляю.

А вы люди знайте, копеечку дайте,

И курочку, петушка, и пшенички два мешка».

«Чем же вы берете?» — спрашивали хозяева. «Чем Бог послал!» — отвечали ребята. Их наделяли пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами, деньгами.

Их принимали только до восхода солнца. Взойдет солнце, вернутся люди от заутрени — христовщикам говорят: «Скоро колядовать будут, а вы все еще христославите!» Колядовали станичники всего один вечер — в первый день праздника, распевая при этом следующую песню: «Да радуйтесь земли, веселитесь, люди, — Сын Божий народился!»

Христославщики могли использовать только словесный текст, исполняя, например, «Рождество твое, Христе Боже наш…» или «Христос родился…». А могли представлять театрализованные библейские сюжеты, связанные с рождением Спасителя. Участники представления часто использовали при этом Звезду — в традиционной форме звезды, в виде ветки-тройчатки или, реже, креста или ящика с прорезью для свечи.

Вечером 7 января исполнялось колядование. В некоторых станицах колядки (исполнявшиеся на Рождество, начинающее собой Святки) и щедровки (которые пели в конце Святок) рассматривались как одно и то же.

В Рождественских традициях тесно сплелись как христианские, так и «нехристианские», «языческие» элементы. И те, и другие отражали идею нового, рождения, наполнения, изобилия. Особым образом эта идея отражена и в названии вечера накануне Нового года (13 января): щедрый вэчор. Она ярко проявляется и в убранстве новогоднего стола. Он должен был быть обильным и разнообразным, чтобы «год полным был». На столе было все. Обязательно пекли специальную «новогоднюю хлебину». В некоторых семьях старались так заставить стол едой, высоким хлебом, чтобы хозяина не было видно. Или же хозяин специально садился на низкую скамеечку, пригибался. Под скатерть в некоторых станицах стелили солому или сено из-под рождественской кутьи, «чтобы богато жили». А на следующий день после Рождества отмечался праздник повивальных бабок и рожениц, так называемые «Бабьи каши».

«Во многих местах после празднования Рождества Христова казаки, имеющие детей, с казачками вечером ходят к повивальной бабке и приносят ей водку, харч, блюда пирогов или блинов и всякой всячины», — отмечала автор-составитель русского земледельческого календаря «Круглый год» А. Ф. Некрылова.

Повитуха — женщина, помогающая при родах, была в станице лицом совершенно особым. В ней нуждались. Скольким людям она помогла появиться на свет, скольких женщин спасла. Сама повитуха была, как правило, бездетной. Или овдовела рано, или по другой какой причине. Каждый год на второй день Рождества у нее собирались женщины, родившие в прошлом году, и те, кто был ранее, чтобы потолковать о своих «бабьих делах». Гостьи идут со своей «кашей» — так называют угощенье и небольшой подарок для повитухи. Забот-то у женщин всегда невпроворот, зато этот день был их: гуляли и напивались до такой степени, что пришедшие за ними мужья буквально растаскивали их по домам.

Чудеса на Рождество

В казачьих станицах считалось, что в Сочельник получает способность разговаривать домашний скот. Вода в бочках, колодцах и источниках в волшебный вечер превращается в вино, а деревья в лесах и садах переходят с места на место или на короткий миг зеленеют и зацветают даже в сильные морозы. Со дна озер и морей на Рождество поднимаются затопленные монастыри и храмы, можно даже услышать звон с их колоколен.

Наши предки считали, что в этот вечер спускаются на землю духи предков (а также Божьего Сына), потому любой гость, входящий в дом в Рождество, воспринимался как особа священная, могущая повлиять на жизнь человека и его удачливость на ближайший год. Главным требованием было достойно принять, угостить или одарить посетителя.

К тому же по первому вступившему в дом визитеру хозяева гадали о будущем и приглашали гостя участвовать в домашних магических ритуалах, призванных обеспечить благополучие в хозяйстве.

К рангу таких сакральных гостей и «божьих посланников» причислялись в народной культуре и колядники, которые приносили «благую весть» о наступлении новых времен: о рождении Христа, обновлении мира, наступающем благоденствии и процветании хозяев. Из числа многообразных святочных обычаев именно колядование (то есть обряд посещения домов с магической целью поздравителей, получавших от хозяев вознаграждение) сумело воспринять новые элементы и символы христианского культа. По свидетельствам старожилов, записанных исследователями, раньше участниками обходов «со звездой» были в основном церковнослужители: священник, дьяк, псаломщик или певчие, к которым присоединялись активные прихожане. Позже «звездарями» стали сами селяне, которые восприняли ритуал как один из видов святочного колядования. Соответственно, постепенно стали меняться некоторые элементы церковного обхода. Прежде всего в народной традиции хождения «со звездой» растягивались на весь период святок, до праздника Крещения, 19 января.

Взрослые «славильщики» ходили поздно вечером, а дети и подростки — ранним утром. Мальчики-«звездари» посещали дома задолго до рассвета, спрашивая хозяина: «Дяденька, можно Христа пославить?» А хозяева поначалу делали различие между колядниками и «звездарями»: первые пели песни и произносили благопожелания под окнами, не входя в дом, а вторых всегда впускали в избу и там пришедшие «со звездой», оборотясь лицом к иконам, пели рождественский тропарь «Рождество твое, Христе Боже наш».

На Рождество «христославили» ранним утром и маленькие казачата. Часто дети не знали текстов, придумывая слова прославления Христа по дороге, но сам процесс им был интересен и значим, отмечают историки.

Настали святки — споем колядки

Святки — 12 святых дней между праздниками Рождества Христова (7 января) и Крещения Господня (19 января) установлены православной церковью в память рождения Христа и крещения его в Иордане. Святить, то есть блюсти свято, хранить в святости двенадцать дней после Рождества, церковь начала с древних времен.

В эти дни запрещалось совершать таинство брака, заводить игрища, пляски, петь соблазнительные песни по улицам, наряжаться в кумирские одеяния (от слова «кумир», называющего изображение языческого божества). Нельзя было работать, особенно после наступления темноты.

Так или иначе, но святость этих дней во многих областях и краях нарушалась гаданиями, ряжением и другими обычаями, сохранившимися от языческого праздника Коляды — поклонения природе.

Колядки, как и Святки, справляли в период зимнего солнцестояния. По древним воззрениям славян, это было время начала новой жизни, обновления природы, граница между старым и новым хозяйственными годами. Люди радовались повороту к лету, к теплу, к плодородию и веселью. «На коляду дня прибыло на куриную ступню», — повторяли в народе.

Коляду историк Н. М. Карамзин назвал славянским мифологическим персонажем, связанным с началом весеннего солнечного цикла, «богом торжества и мира». Обряды колядок были направлены на то, чтобы рос хлеб и плодился скот, чтобы в доме был достаток, в семье — счастье, чтобы жизнь продолжалась, повторяя цикл за циклом. Об этом пелось и в колядных песнях:

… А дай Бог тому,

Кто в этом дому!

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста!

Ему с колосу осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна — пирог.

Наделил бы вас Господь

И житьем, и бытьем,

И богатством…

Колядовать начинали с рождественского сочельника. Молодежь надевала самодельные маски, подвязывала льняные бороды, рядилась в шутливые костюмы, состоящие из самых худых зипунов, вывороченных шерстью наружу. Обычно четверо парней несли чучело кобылы, связанное из соломы. Верхом на «кобылу» сажали мальчика-подростка, одетого в костюм горбатого старичка с предлинной бородой.

Коляду, как правило, изображал ряженый в образе козла. Рядились также в коня, корову и других животных, воплощавших плодородие. Ряженые врывались в дома, пели, плясали, предлагали погадать. Хозяевам полагалось гостей без подарков и угощения не отпускать. За что ряженые сулили им полное благополучие и счастье. Скупым, которые ничего не давали, могли пропеть и такое:

Коляда, моляда,

Уродилась коляда!

Кто подает пирога —

Тому двор живота,

Еще мелкой скотинки

Числа бы вам не знать!

А кто не дает ни копейки —

Завалим лазейки,

Кто не дает лепешки —

Завалим окошки,

Кто не дает пирога —

Сведем корову за рога,

Кто не даст хлеба —

Уведем деда,

Кто не даст ветчины —

Тем расколем чугуны!

С церковными традициями святости 12 дней между Рождеством и Крещением это веселое действо не слишком гармонировало.

В единстве противоположностей

Самый чудесный праздник родился, как это часто бывает, в соединении несоединимого.

После безуспешных попыток искоренить Коляду христианская церковь приняла мудрое решение включить ее в святки, приспособив игры и обряды Коляды к славлению Христа и «хождению со звездой».

В колядных песнях народ начал воспевать и Иисуса Христа, и праздник Рождества. Тексты для колядных песен стали сочинять священнослужители — так появились книжные колядки-канты.

Постепенно святки стали воплощением языческих и христианских верований — самым насыщенным разными обычаями, обрядами и приметами праздником. С языческих времен, например, сохранился обычай наряжаться на Святки в страшные маски. По существовавшему поверью, с Рождества до Крещения активизируются все темные силы, и ряженые, изображая из себя демонов, должны отгонять злых духов. Скверну переряживания смывали в праздник Крещения святой водой.

Двенадцать святых дней закладывали основу будущего года, поэтому Святки было принято проводить не только весело, но и в любви, согласии с близкими. Родственники ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздником.

На святки самая строгая мать, отмечает историк С. В. Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», не заставит дочку прясть и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера, когда на улице льется широкой волной веселая песня парней, когда на посиделках заливается гармонь, а толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают «слушать» под окнами и гадать в поле.

В святые вечера гаданиями и магическими обрядами, способными в какой-то мере предопределить будущее, занималась не только молодежь. К примеру, женщины в эти дни мотали тугие клубки пряжи, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Ткать было грешно, иначе в праздник случится несчастье. Грешно было и охотиться на святки на зверей, птиц.

Девушки обычно наряжались в чужие одежды и закрывали лицо платком, самые бойкие облачались в мужской костюм. Парни надевали женские платья. Так веселили и дурачили они жителей соседних хуторов и станиц, когда приходили к ним в гости.

На Святках совершали разные «очистительные» обряды: окуривали дом и окропляли его водой, выбрасывали на улицу мусор, чтобы вместе с ним выбросить и нечистую силу, если она успела пробраться в жилище.

Думается, древние обычаи предков могли бы помочь и нам, потомкам, сделать свой дом богатым, а жизнь — счастливой.

В народе говорят: «Каждое дерево сильно своими корнями, отруби их — и древо погибнет». Элементы древней Коляды и церковные рождественские традиции, соединившись вместе, сделали нас наследниками удивительного праздника. А наша задача — не дать традициям угаснуть, передать их детям, чтобы те донесли их до своих детей, а те — до своих. Чтобы жизнь продолжалась и каждый раз кто-то юный и чистый накануне Рождества верил в чудо.

Новый год уже за плечами, на пороге Рождество — 7 января. На Кубани в старину отмечали именно второй праздник нежели первый.

Ранее «Блокнот Краснодар» публиковал историю празднования Нового года в кубанских станицах. К Рождеству Христово на Кубани относились более значительно из всех зимних праздников, к нему готовились заранее, так как стол показывал достаток, изобилие и благополучие.

В само Рождество, 7 января, казаки угощались всевозможными деликатесами. Стол шикарно и богато накрывали, подавали кабанов, барашек, пекли пироги и делали холодец. И основным блюдом считалась кутья, её готовили обычно ко второй половине дня, ближе к вечеру Рождества, называли её по-разному: «багата кутья» или «вечеря». С 6 января на стол ставили постные блюда. В богатых семьях готовили рис, но так как он не всегда был доступен, то чаще всего кутью готовили из ячменя и пшеницы. К кутье подавали напиток из сухофруктов, иначе говоря «узвар».

Традиции

Готовкой занимались традиционно женщины, мать готовила кутью, дочь обязательно мешала первую кутью. Девочка выходила с ложкой на крыльцо и слушала, с какой стороны звонко запоёт петух. Считалось, что в той стороне и будет жених. Кутью и узвар ставили в Святой угол на «покуть», предварительно застелив сеном. Сено тоже не оставалось без дела, сначала хозяин дома искал в нём шерстинку, так как считалось, какую найдёшь, такой скот или же курицу приобретёшь. Потом же его не выкидывали, а подкладывали в гнёзда курей. Такой «обряд» делали, чтобы курицы неслись лучше.

В станицах была также интересная традиция — отец семейства срезал ветку вишни, на которой семь небольших веточек. Потом её помещали в горшочек с водой и ставили в Святой угол, так она к Рождеству покрывалась цветочками.

Отовсюду доносились пение и смех — это ходили колядовщики, в основном девочки и девушки в сопровождении «поводыря», ходили по домам и, спросив у хозяев разрешения, исполняли специальные песни-колядки, получая в подарок за своё пение хлеб, сало, сладости и мелкие монеты.

Разберёмся теперь с таким понятием как «вечеря». Это традиционный ужин в кругу всей семьи. На вечер в дом сходились сыновья с жёнами и детьми, а также приглашали одиноких соседей. Напомним, на Новый год «одиночек» тоже приглашали, более того, устраивали благотворительные вечера. В кубанских семьях кутью окропляли святой водой и подавали с взваром к столу. Первая ложка доставалась главе семейства — отцу.

Вечером, 6 января, начиналось любимое занятие детей и подростков — «ношение вечери». По кубанскому преданию, дети и молодёжь носили кутью крёстным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: «Здравствуйте, с праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали». Кутью с пирожками непременно должны были носить мальчики, потому что казаки верили — конец света не наступит, пока жива эта традиция. Хозяева пробовали кутью и докладывали свою, а дома детей ждали подарки за принесённую. Чаще всего ребятишек радовали орехами, конфетами и небольшими деньгами. Спозаранку мальчики отправлялись «христославить» или же «рождествовать», то есть носить звезду.

Ребята ходили по домам, стучали и говорили: «Пустите порождествовать!». Далее первого вошедшего просили сесть на шубу, которую заранее приготовили на пороге, и покудахтать, чтобы коры водились. Считалось, что если первый вошедший мужчина, то семью ждёт удачный год.

Взрослых могли посадить за стол с угощениями и вином. Такая щедрость основывалась на поверье – не принять рождествовальщиков считалось большим грехом.

В первый день Нового года мальчики до 10 лет утром шли «посевать». С сумками через плечо или набив карманы семечками, горохом и пшеницей они ходили по домам и, зайдя в хату, бросали зерно в передний угол, к иконам, приговаривая:

«Cею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю,

Здравствуйте, хозяин с хозяечкой,

С Новым годом, с праздничком!»

Святки и гадания

Фото: К. Маковский, “Святочные гадания”. Государственный музей истории религии

Святки длятся две недели, они занимают удобную позицию между Рождеством и Крещением. В течение этих дней веселились и гадали, чтобы узнать свою судьбу. Раньше зимними вечерами в городах и станицах искали суженого в зеркале или подслушивали соседей, чтобы выяснить, каким будет год.

В домах гадали обычно на печи или в бане, соблюдая все традиции — не скрещивали руки и ноги, в полной тишине и при свечах. Кто-то считал, что тело должно быть нагим, а кто-то лишь распускал волосы. Гадание старались проводить накануне Рождества, Нового года и Крещения, чтобы получить правдивые ответы на вопросы и узнать будущее. Гадали, чтобы узнать, какой будет урожай, на благополучие близких и любовь. Девушки гадали, когда встретят своего суженного, а чтобы узнать, с кем из девушек быстрее произойдет это событие, подруги пользовались нитками

Рождество в наше время

Фото: администрация Краснодарского края

Сейчас Рождество в России празднуют с 6 на 7 января. Ночью в церквах идёт праздничная служба. Новый год для русского менталитета главнее Рождества. Седьмого января ходят в гости, отдыхают и едят угощения. Кроме того, верующие посещают храм, специальные богослужения. Принято радоваться в этот день и проводить его с близкими. С этого дня начинаются Святки, празднования длятся до 19 января, до самого Крещения. В это время принято колядовать, ходить по домам соседей с песнями, шутками, танцами и получать за это угощения, сладости или деньги.

В городах и деревнях на улицах, на главных площадях и в парках устраивают гулянья с концертами. Эти дни принято проводить радостно и весело. Приветствуется ходить в гости или приглашать родных и друзей к себе. В домах готовят деликатесы из мяса и птицы. В святочные дни допускаются гадания. Ранее они строго преследовались церковью, но сегодня говорят о том, что именно в дни святок это сделать можно.

Яна Черникова

Новости на Блoкнoт-Краснодар

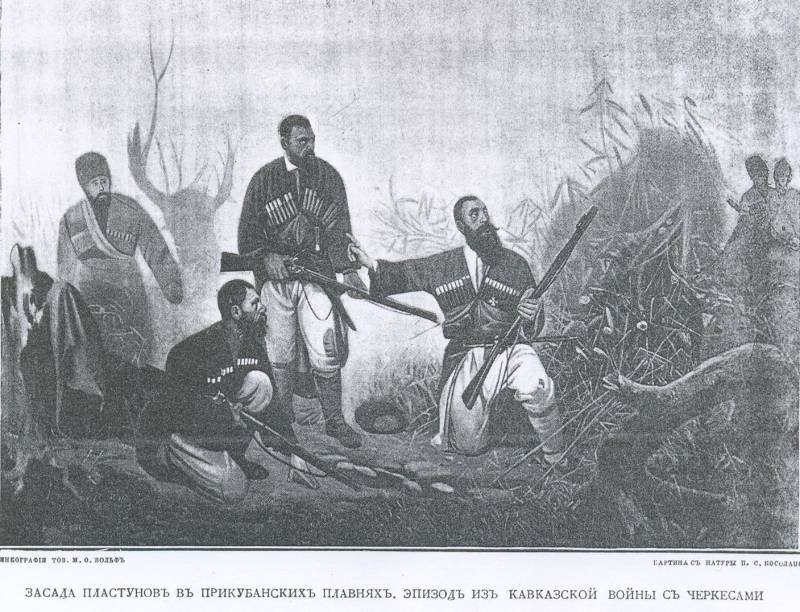

Кубанские казаки у рождественской ёлки

Кубань и Северный Кавказ в 19 веке всё ещё оставались диким краем, опасным и необжитым. Казачьи станицы напоминали скорее земляные укрепления, ощетинившиеся сторожевыми вышками, на которых и днём и ночью дежурил караул. Вокруг станиц оборудовали пикеты. А в потаённых местах стояли секреты с двумя-тремя проверенными казаками, способными долгое время в стужу и жару непрерывно следить за своим участком. Строго по часам, согласно уставу, в дозор выезжали казачьи разъезды.

Стреляющие праздничные дни

Несмотря на то, что в зимнее время боевые действия на Северном Кавказе по объективным погодным причинам обычно несколько затихали, ожидать спокойных праздников не приходилось. А посему казаки кордонной линии и ближайших станиц держались на стороже, и не зря.

Так, 26 декабря 1825-го года в районе Екатерининского поста на реке Кубань черкесский отряд в двести воинов совершил попытку прорыва. Неприятеля вовремя обнаружили казаки. Завязался скоротечный бой, в результате которого горцы отступили, потеряв четыре бойца убитыми.

4-го января 1826-го года горцы уже атаковали непосредственно казачье селение Ново-Екатерининское. При этом неприятельский отряд насчитывал до 4 тысяч человек. Однако столь крупное передвижение сил противника было обнаружено задолго до его подхода к границам селения. Отряд казаки встретили массированным ружейным и артиллерийским огнём. По сути, противник попал в засаду, поэтому, разбившись на группы, стремительно отступил, чтобы не потерять убитыми весь отряд.

27 декабря 1832-го года жаркий бой пришлось принять пикету урядника Суры, под командованием которого находились только 14 казаков. Под термином пикет скрывалось самое малое укрепление кордонной линии, окружённое плетнём с земляной насыпью и небольшим рвом. В тот день горский пеший отряд в 300 воинов подошёл к Кубани. На пути отряда стоял только скромный пикет, но укрепление оказалось необычайно «зубастым». Три часа урядник и казаки обороняли свою позицию. И, верно, были бы храбрые бойцы перебиты, если бы с соседнего поста не поспешила бы подмога, окончательно рассеявшая противника по Закубанью.

7 января 1855-го года вблизи Екатеринодара появился военный отряд горцев численностью 1000 воинов. Целью горцы выбрали не укреплённый город, а станицу Пашковскую, что юго-восточнее столицы Кубани. В то время Пашковская хоть и была крупной станицей, но, как и прочие станицы, кроме небольшого рва, земляного вала и сторожевых вышек, иных оборонительных сооружений не имела. Вся артиллерия же состояла из одного орудия.

Казачий пост

Мгновенно сыграли тревогу. На крепостной вал сбежались все мужчины, способные держать оружие. Стойкость обороняющихся заставила горцев увязнуть в бою. Наконец противник начал отступать, надеясь переформироваться и снова броситься на штурм. К счастью, в Екатеринодаре уже знали о нападении на станицу, и через некоторое время кавалерийский отряд во главе с генералом и наказным атаманом Черноморского казачьего войска Григорием Ивановичем Филипсоном прибыл к Пашковской. Казаки рассеяли неприятельский отряд и начали преследование врага.

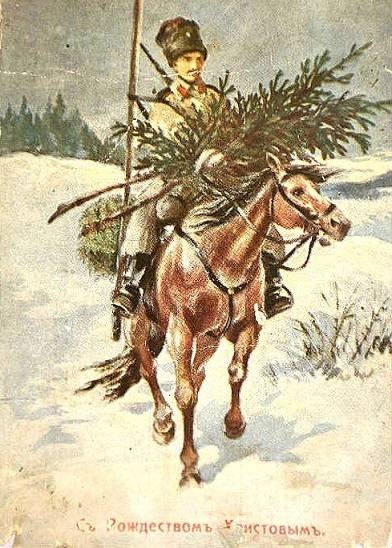

Война войной, а Рождество по календарю

Несмотря на практически блокадное положение большинства казачьих станиц, праздники отмечались с торжественной обрядностью и по определённым правилам. Более того, вопреки реформам Петра Великого, насаждавшего празднование Нового года с 31 декабря на 1 января, казаки, отличавшиеся патриархальностью укладов, упорно продолжали праздновать именно Рождество по старинной традиции, вплетя в святки заодно и Новый год, но на другой основе.

И тут легко запутаться, т. к. вплоть до 1918-го года вся держава жила по Юлианскому календарю, согласно которому Рождество выпадало на 25 декабря, далее следовал Новый год, а Крещение, по сути, совпадало с современным Рождеством.

Вплоть до самого Рождества длился Филиппов пост, т.е. Рождественский. Поэтому никаких бурных застолий в вечер перед Рождеством не было. Основным ритуалом в это время была вечеря, т.е. ужин, начинавшийся с кутьи и прочих постных блюд. Также было принято носить родственникам и друзьям кутью и пирожки. Обычно гостями были либо дети, либо молодые семьи. Конечно, не обходилось и без доли чисто славянских обычаев. К примеру, к ужину «звали» Мороза или же ставили приборы умершим предкам.

Утром на Рождество многие станичники устремлялись в церковь. А на улицах уже вовсю гуляли так называемые христославы. Это могли быть и дети, и молодёжь, и даже взрослые казаки. Компания христославов носила макет звезды и исполняла обрядовые песни, славящие Спасителя.

А уже рождественским вечером совершался обряд колядования. В нём принимали участие дети и женщины. Колядовщики, как и христославы, пели обрядовые песни, но их песни носили не только религиозный характер. Песни-колядки могли призывать к обильному урожаю, счастливому браку или рождению ребёнка. Колядование сопровождало весь святочный цикл. Колядки исполнялись на Рождество, Новый год или же на Крещение.

А вот Новый год, празднование которого носило несколько «казённый» характер поначалу, легко вплели в религиозный календарь. Так, вечер накануне Нового года именовался «Щедрым» по имени святой Мелании Римлянки, получившей имя Щедрой за эту черту характера. Первый же день Нового года называли «Васильевым» днем в честь святого Василия Великого. Согласно традиции, молодую пару рядили в Меланью и Василия. В компании женщин и девушек «Меланья» и «Василий» ходили по дворам под особые песни – «щедровки», за что хозяева дворов одаривали щедровщиков пятачком, колбаской или пирогами. В конце гуляний щедровщики устраивали застолье.

Куда более хулиганистым был обряд вождения либо настоящей козы, либо ряженого в неё казака. Гуляя от одного двора до другого, такие компании всячески ругали хозяев, обвиняли в жадности, грозили изломать плетень или вынести ворота. Хозяева вынуждены были впустить в дом «козу». И тут начиналось настоящее выступление, которое оканчивалось падением «козы» у ног хозяев, дабы выпросить подарки.

Ещё более хулиганские выходки следовали за забавными новогодними «бесчинствами», которые при этом носили важную социальную функцию. Так, шумные компании молодых казаков в праздничные дни имели полное право, к примеру, снять с соседнего дома ворота и унести их на другой конец станицы. Делалось это не со всяким двором. Такими «шутками» воспитывали только дома, в которых жила гулящая девушка или нерадивый казак.

И, конечно, не стоит забывать ритуал посевания. Наутро Нового года мальчики, юноши и даже мужчины устремлялись в гости с мешочком семян. Они должны были стать первыми гостями в новом году, что, по поверьям, сулило хозяевам удачу. И тут важным моментом является то, что в посевании не могли участвовать женщины, т. к. появление на пороге барышни в Новом году считалось дурным знаком. Естественно, следовала благодарность хозяев. При этом песни-«посевалки» у терских, кубанских и донских казаков были отличными друг от друга в корне. Впрочем, вышеозначенные «щедровки» своим содержанием тоже крайне отличались у казаков Кубани и Терека.

Праздничный стол

К Рождеству традиционно уже было заготовлено мясо : кабан, барашек, индейка и т.д. Ассортимент блюд был внушительным: колбасы, холодец, черемша на постные дни, большие пироги и всеми любимые пирожки. Начинки последних сами по себе были целым меню. Пирожки начиняли фасолью и горохом, картофелем и капустой, вареньем сливовым и алычовым, вишнёвым и яблочным, в ход шёл даже кислый кизил. А в качестве питья казачки варили узвар.

Особое культовое место занимала кутья. Готовили её из пшеницы, ячменя и даже кукурузы, добавляя в эту, по сути, кашу изюм. Заправляли готовое блюдо сладким тягучим мёдом. Обрядность блюда подчёркивалось тем, что сразу из печи кутью переносили в «красный угол», т.е. к иконам. Но не только кутья имела сакральный смысл. К Рождеству вместе с кутьёй готовили особый хлеб. Это были «сгибушек Спасителя» (хлеб в форме конверта) или «сакрестия» (буханки с изображением креста).

При этом праздничные блюда на рождественское время у казаков различных войск хоть и имели общие черты, однако также обладали определёнными отличиями. Так, к примеру, среди казаков Терского и Гребенского казачьего войска был распространён особый рецепт праздничного гуся по-казачьи. При этом готовить гуся к Рождеству начинали с первым выпавшим снегом. Считалось, что к этому времени живность нагуляла достаточное количество жира. Свежую тушку гуся ощипывали, отваривали в 5-6 литрах воды с 500 граммами соли на медленном огне в течение полутора часов. После этого гуся вялят, а затем ещё и коптят. Такое мясо могло сохраняться около двух, а порой и трёх недель. К окончанию Филиппова поста, т.е. на Рождество, можно было разговеться этим кушаньем.

Таким образом, на рождественские праздники в полной мере реализовывался принцип кубанского застолья. Стол хозяина дома, по поверьям, должен был быть накрыт таким количеством блюд, чтобы самого хозяина за ними и видно не было. Порой доходило до курьёзных моментов. Так, если угощенье не было должной высоты, хозяин дома усаживался за самую низкую скамью, чтобы спрятаться с глаз.

К тому же рождественские блюда обязаны были накормить не только домочадцев, но и многочисленных гостей, среди которых могли быть даже не очень близкие люди. Накормить одинокого казака-ветерана или малоимущего также было традицией праздничных дней. А к концу 19-го века казаки даже создавали благотворительные фонды для своих небогатых соотечественников, поэтому даже небогатые казаки могли рассчитывать на праздничное угощение.

Увы, большая часть этих колоритных традиций канула в Лету в лихом времени Гражданской войны. А некоторые просто стали опасны. Так, например, приуроченные к праздникам кулачные бои в краю, в котором ветры революции разделили народ, стали смертельно опасными. С одной стороны вставали казаки-красноармейцы, а по другую могли оказаться бывшие казаки Добровольческой армии. Бились ветераны Гражданской войны отчаянно. Поэтому традиции, способные связать общество, отныне не работали, оставшись в памяти только как историческое наследие.

Рождество Христово было у кубанских казаков самым значимым из всех зимних праздников – к нему готовились заранее, ведь рождественский стол символизировал достаток, изобилие и благополучие.

Обычно к нему резали кабана, барашка, гусей, индеек, делали холодец и колбасы, пекли пироги с разнообразной начинкой. Однако, главным блюдом стола считалась кутья, приготавливаемая к вечеру Рождества, ее еще называли «багата кутья» или «вечеря». Чаще всего кутью готовили из пшеницы или ячменя, поскольку рис не всегда был доступен казакам. К кутье полагалось сварить узвар – напиток из сухофруктов. И хотя приготовлением кутьи занималась хозяйка дома, первой кутью мешала дочь. После, с этой ложкой, она выходила на крыльцо, где слушала, с какой стороны запоёт петух (считалось, что туда она должна будет выйти замуж). Кутью и узвар ставили в Святой угол на покуть – там предварительно простилали сено. При этом квохтали, чтобы куры неслись и приговаривали: «Узвар на базар, а кутя на покути! Кво-кво-кво!». Сено, на котором стояла кутья, не выкидывали, а подкладывали в гнезда курей или отдавали худобе. Однако перед этим хозяин дома искал в сене шерстинку – на Кубани верили, что в будущем году нужно будет приобретать скот и птицу той же масти, что и найденная шерстинка.

Очень красивый обычай бытовал в станице Новолокинской. За две недели до Рождества отец срезал ветку вишни, на которой обязательно должно было быть еще семь небольших веточек. Срезанную вишню, в горшочке с водой, ставили в Святой угол, и к Рождеству она вся покрывалась цветами.

Вечеря – это традиционный семейный ужин, для которого в родительский дом сходились женатые сыновья со своими детьми и приглашались одинокие соседи. Кстати, вечеря рассматривалась еще и как поминовение умерших, поэтому на стол обязательно ставили лишний прибор.

Трапеза начиналась с появлением первой вечерней звезды, и вначале всегда разговлялась кутьей, которую вместе с узваром предварительно окропляли святой водой. Первая ложка кутьи являлась прерогативой главы семьи. Именно хозяин дома приглашал к столу Мороза, для чего он, сидя за столом или взяв ложку с кутьей, подходил к окну со словами: «Мороз, Мороз, иди до нас вечерять! Не морозь наших телят, курчат, гусят, поросят и нас!».

Вечером начиналось любимое занятие детей и подростков – «ношение вечери». По кубанскому преданию, носить кутью с пирожками непременно должны были мальчики, так как казаки верили, что пока это происходит, миру не угрожает конец света. Кутью обязательно несли крестным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: «Здравствуйте, с праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали». Хозяева пробовали кутью, а взамен докладывали свою. За принесенную вечерю детвору ожидали подарки: мелкие деньги, конфеты и орехи. Также девочкам дарили платки и кукол, а мальчикам – рубашки и деревянных коников.

Ранним рождественским утром мужчины, парни и мальчики, объединившись в небольшие группы, отправлялись рождествовать или христославить. Накануне для проведения этого обряда они изготавливали из фанеры, сита и обруча «звезду», чаще всего восьмиконечную. Лучи «звезды» обычно украшали цветной бумагой, лентами и бумажными цветами, внутри «звезды» ставили иконку, свечу или лампадку.

Готовую «Звезду» несли на высоком шесте впереди группы рождествующих. Все старожилы отмечают, что рождествующим никогда не отказывали в проведении обряда, и всегда с нетерпением ждали, когда же они постучат в двери дома со словами: «Пустите порождествовать!».

Первого вошедшего мужчину просили сесть на шубу, что лежала на пороге, и «поквохкать» – дабы куры водились. Затем рождествующие, поставив «звезду» перед собой, обращались в Святой угол (он находился на востоке), и исполняли тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!». Пришедших щедро одаривали колбасами, салом, пирожками, конфетами и мелкими деньгами. Взрослых могли посадить за стол с угощениями и вином. Такая щедрость основывалась на поверье – не принять рождествовальщиков считалось большим грехом. Кстати, согласно традиционным представлениям, в дом на Рождество Христово первым должен был прийти мужчина – это сулило семье счастье и благополучие.

«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».

Как радостны были для каждого из нас эти слова ангельской песни в день праздника Рождества Христова, когда мы были у себя ни Родине! Но вот уже десятый раз мы вынуждены провести этот великий праздник на чужбине, а та же радостная песнь не несет нам ни покоя, ни радости, даже более того: в дни великих праздников особенно глубоко чувствуется утрата мирной и спокойной жизни, какую мы имели в родном краю, а все окружающее нас становится чуждым и неприветливым.

И каждого эмигранта в эти дни преследует неотвязная, горькая мысль: «Зачем я здесь? Почему не дома? И до каких пор я буду, как отверженный, скитаться в чужих краях, не имея пристанища и спокойной, человеческой жизни?» Сожмется у него сердце oт таких жгучих вопросов, посмотрит он вокруг себя и, чтобы забыть на время горькую действительность, перенесется мысленно в родную сторонушку, в те дорогие сердцу места, где жилось хорошо и привольно и где в этот великий праздник было так много веселья и тихой, светлой радости.

Так точно и я, скитаясь в чужом краю, с нескрываемой болью встречаю всякий раз день Рождества Христова и всегда в этот день вспоминаю о том, как проводили этот праздник у нас на Кубани. С большой сердечной отрадой припоминаю я дни моего детства, проведенные в родной станице, и каждый раз предо мной встают с особенной теплотой и яркостью картины бывшего тогда праздничного веселья, сопровождавшиеся прекрасными народными обычаями.

Это было давно. С тех пор прошло уже более пятидесяти лет, как и был малышом-подростком; и все таки я и сейчас очень ясно и живо представляю себе ту жизнь, какая происходила тогда в наших станицах. Наш казачий народ отличался в то время простотою жизни и удивительной прелестью народных обычаев. Это было такое время, когда всякий обман и бесчестный поступок человека становились известны на другой день по всей станице и карались всеобщим презрением; когда почти не было случаев воровства, и выпушенная со двора на толоку лошадь целый день паслась без всякого присмотра. Если же случалось в редкие годы убийство человека, где либо в степи, на проезжей дороге, (в станицах таких случаев я не помню), то весть об этом без газет, без телеграфа и телефонов, быстро облетала, чуть ли не всю область, и долго потом печальный об этом рассказ переходил ни уст в уста, вызывая у слушателей ужас и негодование Народ дивился тому, как может человек решиться на такое страшное, безбожное дело.

В то время еще мало было в станицах грамотных людей, но не взирая на это, народ славился особенной чистотою нравов, и потому напрасно теперь так много восхваляют современное просвещение и с большим порицанием отзываются о темноте и грубости старого времени.

Когда я вспоминаю теперь до мельчайших подробностей всю обстановку праздничных дней Рождества Христова и Нового Года, я горжусь старым временем, которому я был свидетель; и удивляюсь мудрости неграмотного народа, который мог создать такую красоту народных обычаев, вполне соответствующих праздничному времени и духу христианской религии.

Вне всякого сомнения, наш народ ясно представлял себе, что рождение Христа-Спасителя есть величайшее в жизни людей мировое событие и что родившийся «Отроча Младо-Предвечный Бог» должен, поэтому, услышать в этот праздник наибольшую хвалу из чистых сердец и уст детей; и потому народ создал также праздничные обычаи, В которых главную роль исполняли дети и своими звонкими голосами беспрестанно восхваляли и славословили Божественного Младенца.

Еще накануне праздника, «на богату кутю» детям поручают, бывало, набрать и принести в хату самого чистого и душистого сена, со всякими зелеными листиками, цветам» и «разнотравьем», которые дети же укладывали «на покутi, под образами». Это место, очевидно, должно было напоминать собою вертеп и ясли, в которых родился Христос-Младенец. НА это место затем торжественно переносили, при участии детей, „кутю» и «узвар» традиционное кушанье, установленное православным обычаем.

«Богата вечеря» начиналась рано, еще до сумерек, с появлением на небе первой звезды. Вокруг большого стола, стоявшего здесь же, возле «покутi», торжественно усаживалась вся семья со всеми детьми и домочадцами „вечеряла» чинно и спокойно, строго соблюдая молчание. Был старинный обычай, что если во время этой вечери кто чихнет, то глава семьи объявлял такому счастливцу в подарок первого телка или жеребенка, рождение которого скоро ожидалось.

После «богатоi вечеpi» все малые дети, в возрасте отроков (до 7 лет), разносили «вечерю» своему крестному отцу и матери, в сопровождении взрослых; и ВСЯ станица, уже в сумерки, наполнялась детьми, снующими по всем улицам, и почти в каждый дом приходил малый ребенок и, после приветствия поцеловав отцу или матери руку, чистым детским голосом объявлял, что «батько i мати прислали вам вечерю – iжте на здоровья».

Следует отметить, что кроме указанного обычая — разносить вечерю, канун праздника проходил всегда особенно тихо, в торжественном спокойствии, которое никем не нарушалось. Каждая семья находилась дома в полном составе и после вечери сейчас же укладывалась спать, т. к. большинство членов ее на первый день праздника старалась. побывать в церкви. Никакого пения колядок, шумного веселья молодежи и всякого дурачества в этот святой вечер нигде в наших станицах не бывало; православный народ и не мог допустить в канун великого праздника ничего подобного. А так как на Кубань (Черноморию), вместе с переселенцами из Запорожья и Украины, перешли целиком и все украинские народные обычаи, то из этого следует, что великий писатель Н.В. Гоголь, описывая жизнь и обычаи украинского народа, допустил в своей повести – «Ночь под Рождество» крупную неточность: такой слишком веселой ночи под Рождество Христово нигде не бывало, да и быть не могло; она могла существовать только и веселой фантазии писателя.

В самый день праздника, рано утром, еще до рассвета на улицах станицы всюду появлялись кучки детей-подростков, которые усердно перебегали со двора: во двор и славили Христа, а вечером молодые парни носили по станице „звезду», заходя с нею в каждую хату, где пели церковные песни. В это же время. еще до наступлении сумерек, по улицам начиняли ХОДИТЬ и «дiвчата», составивши отдельные от хлопцiв, группы, подходили к окнам хат, и всюду слышалось громкое: «благословiть колядувать!», а из хаты ответное: «Бог благословить». после чего, в звонком морозном воздухе, раздавалось пение колядки:

«Та спородила Icyca Христа

Дiва Mapiя.

Алелуя, алелуя,

Дiва «Марiя…»

Ношение звезды и пение еолядок продолжалось три вечера, а иногда и больше, на коляду с этим обычаем религиозного свойства, часто можно было услышать, и колядки шуточные, исполняемые подростками-детьми, для праздничного веселья, вроде следующей:

«Коляд — коляд, колядниця.

Добра з маком паляниця,

A пiсня не така —

Дай, дядьку. пьятака!

А не даси пьятака,

Возьму воля за рога,

Хоч не вола, так телицю,

Та й поведу у крамницю».

Если поющим ничегоза такую колядку не давали, что случалось довольно редко, то далее слышалось и такое пение:

«А в дядька-дядька

Дядина гладка :

Не хоче встати

Ковбаси дати».

Накануне Нового года, в день „Миланки», дивчата ходили под окнами хат «щедрувать», т, е, петь песни в честь новолетия, которые назывались „щедривками». Вечер «Миланки» считался по народному обычаю исключительно девичьим вечером и потому молодые парни на улицы в этот вечер не допускались. Чувствуя себя вполне свободными, девушки занимались в это время ворожбой или подслушивали под окнами хат разговоры и по отрывочным словам и фразам старались истолковать свою судьбу. Но больше всего ходили небольшими группами для пения щедривок. И снова слышались всюду по станице возгласы: «Благословите щедрувать!»« — «Бог благословить!» — После чего хор девушек пел шедривку хотя бы такого содержания:

«А в Еpyсалимi рано задзвонили.

Щедрин вечiр, добрий вечiр.

Добрим людям на здоровья!

Там Дiва-Марiя по раю ходила,

Щедрин вечiр, добрий вечiр.

Добрим людям на здоровья!»

Здесь нужно заметить, что ни одна колядка или щедривка не заключала в себе, как обычно думают, ничего языческого — нехристианского, но по своему замыслу и содержанию почти всегда представляла прелестное поэтическое произведение народного творчества. Например, в этой шедривке говорится далее о том, как «Дiва-Мария», гуляя по райскому саду вспомнила о мучениях грешников и, соболезнуя об их участи, пришла к своему Божественному Сыну и стала просить Его, ради праздничного торжества и наступающего новолетия, помиловать их. Христос выдал ей золотые ключи от мест заключения и Божия Матерь выпустила грешные души на свободу и принеся их к дверям рая. Далее щердривка заканчивается словами:

«А райскiя врата отворилися.

Щедрий вечiр, добрий вечiр

Добрым людям на здоровья.

Усi там святii звеселилися.

Щедрин вечiр, добрий вечiр…

Та Матерi Божiй поклонилися.

Щедрий вечiр, добрий вечiр».

Ходили также щедровать под окнами подростки и малые дети, но у них щедривки были чисто детского, большей части практического содержания, как например:

«Щедрык-ведрик,

Дайте вареник.

Грудочку кашки,

Кьльце ковбасквi

Ще й того мало:

Дайте кусок сала,

А як дасте порося,

То й щедривка буде вся!»

Рано утром в день нового года, еще в сумерки, все улицы станицы буквально заполнялись малыми детьми, в возрасте до 10 лет, которые настойчиво стучались во всякую хату, так как были убеждены, согласно народному верованию и обычаю, что они несут с собою счастье и что всюду их пустят. Каждый ребенок имел с собой сумку или „торбу» наполненную зерном пшеницы, ячменя, проса, гороха и проч., которую ему еще с вечера приготовила мать или бабка; а отец, вручая ему утром эту торбу, наказывал: «Iди, синок, посипай, щоб Бог послав урожай». Войдя в каждую хату с самым серьезным и деловитым видом, этот маленький вестник народного благополучия без разговоров запускал руку в торбу и рассыпал зерна по комнате, приговаривая:

„На щастя! На здоровья!

Роди Боже, жито, пшеницю

I всяку пашницю!

3 празником! 3 Новим Годом!

3 новим щастям! 3 Василiем!»

Этих «посипальниiв» было так много и они с таким усердием выполняли свое дело, что в каждой хате чистая для гостей комната, за какой-нибудь час, была вся густо усыпана зернами, С наступлением дня эти зерна старательно подметали и собирали, как особую драгоценность, а затем половину их отдавали домашним животным и птице, приговаривай: „на добре вам здоровья та на великий плид», а другую половину разбирали по сортам и примешивали к посевному зерну, со словами: «пошли Боже урожай на всiх людей, на увесь край».

Вечером на Новый год ходили ряженые и пели всякие веселые песни, но чаше всего молодые парни водили по станице „козу», — которая танцовала и отгадывала всякие загадки. Козою был какой-нибудь ловкий и вертлявый парень, в вывороченном „кожухе»; но весь наружный вид ее был тек искусно устроен и она делала такие ловкие, натуральные телодвижения, а также танцевала, кланялась, прыгала и топала ногами, что получалось полное впечатление, что это живая коза.

Но кто-нибудь спросит почему именно придумал народ „водить козу», а не другое какое животное? Да просто потому, что коза самая смелая, подвижная и любопытная из всех домашних животных; а всем известно, что куда бы ни выпустили козу на свободу, она непременно обходит все места, заглянет и побывает во всех уголках и закоулках; а из этого ее свойства исходил и самый замысел, для чего ее водили по хатам на Новый год: когда она танцовала, то вожатые припевали:

„Де коза ходе

Там жито роде;

Де коза туп-туп,

Там жита сiмь куп»…

Много вспоминается мне еще и других праздничных обычаев, какими наш казачий народ украшал Рождественские и новогодние праздничные дни, но если вспомнить все и описать более подробно, то получится большой этнографический очерк, а такая работа в данный момент не входила в мою задачу.

Так проводили эти праздники у нас на Кубани в доброе старое время, и когда вспомнишь об этом здесь, в эмиграции станет легче на душе и хоть немного отойдет тоска от сердца.

И ХОТЬ народ наш терпит сейчас у себя в родном Краю тяжкое; рабство, из которого как будто нет выхода, а мы скитаемся по чужим странам и не видим этому конца, — мы должны в дни ЭТИХ великих праздников укрепиться надеждой, что всему этому скоро будет конец, что наши враги-супостаты, силою обстоятельств, сойдут со сцены, и в родном освобожденном Краю, по словам ангельской песни, воцарится „на земли мир, в человецех благоволение».

Вольное казачество 1930. №51-52.

(http://dikoepole.com/2012/01/13/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/)

Празднование Рождества на Кубани

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Курская В.А. 1

1МБОУ СОШ №1 им. И.Ф. Вараввы

Штомпель Г.Г. 1

1МБОУ СОШ №1 им. И.Ф. Вараввы

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Рождение детей — всегда важное и радостное событие в жизни людей. Родственники и знакомые поздравляют счастливых родителей, дарят подарки, желают здоровья появившемуся на свет ребёнку. Все люди любят свой день рождения и ежегодно его отмечают. Но Рождество Христово стало важнейшим событием для всего человечества, поэтому люди всего мира не только празднуют этот день, но и современное летоисчисление ведётся от Рождества Христова. Актуальность данного проекта можно определить так: изучение истории появления и традиций праздника позволит узнать и приобщиться к духовной культуре и истории христианского народа. Для всего мира Рождество Христово стало особо важным моментом в истории, поскольку стало причиной изменения летоисчисления на события, произошедшие до и после рождения Спасителя. Для такого великого праздника, как Рождество, история и традиции имеют огромное значение. Целью моей работы является изучение истории возникновения праздника «Рождество Христово» и роль и значение этого праздника в нашей жизни. Основные задачи исследования: собрать документальный материал, провести анализ полученных материалов и обобщить данные. Объектом исследования являются история возникновения и традиции праздника Рождество Христово. Предмет исследования – Рождение Иисуса Христа, его история, сохранившаяся до наших дней. Для написания работы использовались: монографическая, научно-популярная литература, интернет – ресурсы. Методология исследования: Опиралась в своей работе на историко – научный подход. Использовала принципы историзма. Методы исследования: изучение продуктов деятельности и документации, метод качественного анализа (конкретных фактов). Этапы исследования: Изучение теоретического материала. Обобщающий, связанный с оформлением самой работы. В своей работе я использовал монографические материалы, данные архива Староминского благочиния, фотодокументы, и интернет ресурсы. Данная работа может служить материалом для проведения классных часов, уроков ОПК и для дальнейших исследований.

1. История праздника

Оставалось совсем немного времени до того момента, когда Святая Мария должна была родить. Мария и Иосиф идут в Вифлеем. Как раз в это время, по указанию царя Ирода, в стране было необходимо провести перепись населения. При этом согласно древним обычаям, каждый житель должен быть записан по месту происхождения своих родов. Невзирая на свое положение, Мария и ее супруг Иосиф, отправились в Вифлием, откуда велась родословная царя Давида. До места они добрались только под вечер пятого дня. Изнуренные тяжелой дорогой, святые Мария и Иосиф не смогли найти ночлег. Так же, как и они, в Вифлием прибыло очень много людей для переписи. Все постоялые дворы и гостиницы уже были заняты, а цены на свободные места поднялись и оказались слишком большими для семьи бедного плотника. Так святое семейство недалеко от города Вифлиема, в пещере, где от непогоды пастухи укрывали свой скот. В святую ночь 747 года от основания Рима, в этой пещере совершилось великое событие Рождества Христова, это было Рождество Спасителя всего мира. Рождение Иисуса Христа. После появления на свет Младенца, Святая Мария спеленала его и положила на ясли, в которых находилась солома для кормления скота. По преданиям, ослик и вол согревали Божественного Младенца. Первыми, кто узнал о том, что произошло самое великой событие, которое вообще происходило когда-либо с миром, Рождество Бога-Сына, были пастухи. В ночной тьме вдруг все озарилось вокруг дивным светом, Ангел Небесный в этом сиянии явился пастухам, которые пасли неподалеку свои стада, и возвестил им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет радостью всем людям: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк.2, 10-12)[1] И все небесное ангельское воинство предстало перед взором пастухов, они услышали торжественную песнь: «Слава в Вышних Богу, и на земле мир, к человекам благоволение!». Когда это чудное явление исчезло, люди увидели яркий свет, исходящий от одной из пещер, они зашли туда и «нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Лк.2,16)[1] (см. приложение I рис.1), (см. приложение II рис.1), (см. приложение III рис.1), (см. приложение IV рис.1), (см. приложение V рис.1). Простые, неграмотные пастухи были первыми, кто безоговорочно поверил в Рождество Христово, в то, что они увидели Самого Бога. Это был настоящий праздник, над пещерой ярко засияла Вифлиемская звезда, по ее свету волхвы нашли место, где случилось Рождество Младенца. Они зашли в пещеру и преклонились перед Спасителем. С собой волхвы принесли золото, как дар царю, ладан, как Богу и смирну, как предвестие будущей смерти. Царь Ирод Великий, как и многие другие иудеи, знал о пророческом предсказании, о рождестве царя, и боялся этого, потому, что считал Его претендентом на свой престол. Он даже попытался обмануть волхвов и попросил им указать место, где произошло Рождество, чтобы и сам Ирод смог поклониться Иисусу Христу. Но волхвами были получены откровения о намерениях правителя, место нахождения святого семейства они не выдали. Страх потери власти заставил царя Ирода отдать страшный приказ: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2:16)[1]. Более 14000 младенцев погибло в то время, но Сын Божий остался жить – Мария и Иосиф, при Божием покровительстве, той же ночью покинули пещеру и отправились прочь из Иудеи в Египет.

2. Рождественский пост.

Один из самых основных моментов в православной вере, это что нужно молиться, жить по добру, не грешить и делать добрые дела. Кроме этого, нужно заниматься духовным самовоспитанием, изгонять из себя злые, греховные дела, слова и мысли; то есть постепенно исправлять себя и становиться лучше, добрее, более честным и т.п. Перед большими праздниками православный христианин углубляет свои духовные труды и еще постится. Во время поста он старается удалиться от всего греховного и приблизиться ко всему доброму и хорошему. Это настроение поддерживается телесным постом; удалением от мясной и, вообще, животной пищи, а также и ограничением себя в пище. Итак, во время поста нельзя мясо, рыбу, яйца, молоко, постное масло и вино. Обыкновенно во время поста исповедуются и причащаются. Таким образом, пост становится временем духовного и нравственного очищения и подготовки к празднику. Во время поста, ведется домашняя подготовка к великому празднику. Родственникам и хорошим друзьям пишутся письма с поздравлениями и пожеланиями, и с кратким обзором новостей из жизни поздравившего. Итак, Рождеству Христову предшествует Рождественский пост который длится 40 дней; от 28 ноября и по 6 января (по новому календарю). 6 января (24 декабря по старому календарю) называется «сочельником». До вечернего богослужения, это день строгого поста; можно только хлеб, воду, фрукты и т.п. [2]

3. Сочельник.

В сочельник, около 7-ми часов вечера начинается Рождественская всенощная (вечерняя церковная служба), которая продолжается приблизительно три часа. После богослужения официально начинается Рождество [3]. При встрече люди приветствуют друг друга словами «с Рождеством Христовым» или «с праздником» и отвечают «спасибо, и Вас тоже». Обыкновенно вся семья бывает в церкви. Иногда, хозяйке приходиться оставаться дома, чтобы приготовить праздничный стол, поставить и нарядить елку и вынуть и разложить под елкой подарки. Елка и подарки до сих пор были спрятаны. После службы семья приходит домой и «разговляется». Перед едой, вместо обыкновенной молитвы (Отче наш), все поют стоя Рождественский Тропарь и Кондак (молитвы в честь святого или праздника). Потом все садятся за стол. Пост кончился, праздник уже начался, но день еще постный [3]. Иногда, по разным причинам, невозможно идти в церковь. Тогда все ждут «первую звезду». Когда она появится на небе, то настает праздник и можно садиться за стол. Обыкновенно, этот святой вечер посвящается семье и близким родственникам, но приглашаются и одинокие, а иногда даже и мало знакомые. После ужина, все идут к елке, усаживаются возле нее и кто-нибудь раздает подарки. Так оканчивается сочельник и все постепенно расходятся и идут спать.[3] (см. приложение VI рис.2).

4.Устав и Богослужение.

Церковь приготовляет верующих к достойному празднованию Рождества Христова сорокадневным постом. Канун или навечерие Рождества Христова православные христиане проводят в особо строгом посте. По церковному уставу в этот день полагается вкушать сочиво, обварную пшеницу с медом, отсюда этот день называется сочевником или сочельником. В навечерие Рождества Христова совершаются отдельно от литургии «Царские часы». Царские часы отличаются от обыкновенных часов тем, что на них читаются особые, соответствующие празднику паремии, Апостол и Евангелие, поются особые стихеры. После полудня совершается литургия св. Василия Великого с вечерней. На этой вечерне поются стихеры на «Господи воззвах», в которых, с одной стороны, раскрывается смысл воплощения Сына Божия, с другой стороны — изображается самое событие Рождества Христова: славословие ангелов, смятение Ирода и объединение всех людей под властию римских императоров, закончившееся торжеством христианства и уничтожением многобожия. В сам праздник Рождества Христова торжественная всенощная начинается великой павечерницей (вместо вечерни) с пением ветхозаветных стихов «С нами Бог», содержащих пророчество об Исусе Христе, и включением литии. После чего всенощная совершается обыкновенным порядком. В стихерах на литии и стиховных высказываются мысли о торжестве неба и земли, ангелов и человеков, радующихся сошествию Бога на землю, и о нравственном перевороте в грешном человечестве через родившегося Христа. Песнопения, исполняемые во время праздничной службы, были составлены в разное время. Интересно, что одна из праздничных стихер написана единственной женщиной — гимнографом! Это монахиня Кассия, жившая в Константинополе в IX веке. [4] (см. приложение VII рис.1-2).

5.Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи.

Рождественский сочельник повсеместно проводился крестьянами в самом строгом посте. Ели только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставлялась особыми символическими обрядами, к которым приготовлялись заранее. Обычно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становился на молитву, потом зажигали восковую свечу, прилепляли ее к одному из хлебов, лежащих на столе. Затем со двора приносили вязанку соломы или сена, застилали им передний угол и прилавок, покрывали чистой скатертью или полотенцем, и на приготовленном месте, под самыми образами, ставили необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда все было приготовлено, семья снова становилась на молитву, и затем уже начиналась трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляли непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживленнее творческих сил природы, которые просыпаются с поворотом солнца с зимы на лето. Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом).

Самая трапеза в рождественский сочельник совершалась среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешало крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры. По окончании вечери часть оставшейся кутьи дети разносили по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинались колядки. Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни, то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда потчуют водкой. Обычаи колядок очень разнились по разным губерниям Руси.

День Рождества Христова, как почитаемый одним из самых великих праздников, крестьяне начинали самым благочестивым образом — отстоят литургию, разговеются, и только потом уже начинаются бесшабашные празднества. А деревенская детвора, парни и девушки в это время ходят по дворам и славят Христа.

Христославов крестьяне принимали очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживали на шубу, постланную в переднем углу мехом вверх (делалось это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных оделяя мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимали обыкновенно избу для бесед, куда, кроме девушек и парней, ходили молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих. Среди девушек также были распространены Рождественские гадания [5]. (см. приложение VI рис.1).

7. Когда и кем установлен праздник Рождества.

Почему 7 января празднуется православное Рождество, ведь дата рождения Иисуса точно не установлена? Обоснований этой даты несколько. По историческим данным почти 300 лет христиане не отмечали эту дату как религиозный праздник. Климент Александрийский утверждал в своих трактатах, что Иисус родился весной, где-то в 20 числах мая.25 декабря было выбрано Римской церковью неслучайно. По языческим обрядам, этот день знаменовал возрождение солнца. Так Иисус стал Солнцем Правды. Восточные христианские церкви, в том числе и Армянская, приурочили рождение Иисуса к его обрезанию, поэтому 7 января стал праздником Богоявления.На правах церковного закона Рождество было введено Иоанном Златоустом в 386 году. Константинопольский собор по поручению Василия Великого установили день празднования Рождества Христова — 25 декабря.Объяснение такому выбору основывается на предании пророков, что Иисус должен был прожить на земле полное количество лет. Дата смерти Христа была известна всем, от нее отняли 9 месяцев и вычислили время зачатия. В день Благовещения архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что через 9 месяцев она родит сына от Святого Духа.Отсчитав от этой даты девять месяцев, священнослужители пришли к согласию, что именно 25 декабря является датой рождения Спасителя.[3]

8.Рождество Христово на Кубани.

Рождество Христово было у кубанских казаков самым значимым из всех зимних праздников – к нему готовились заранее, ведь рождественский стол символизировал достаток, изобилие и благополучие. Главным блюдом стола считалась кутья, приготавливаемая к вечеру Рождества, ее еще называли «богата кутья» или «вечеря». Чаще всего кутью готовили из пшеницы или ячменя, поскольку рис не всегда был доступен казакам. К кутье полагалось сварить узвар – напиток из сухофруктов. И хотя приготовлением кутьи занималась хозяйка дома, первой кутью мешала дочь. После, с этой ложкой, она выходила на крыльцо, где слушала, с какой стороны запоёт петух (считалось, что туда она должна будет выйти замуж). Кутью и узвар ставили в Святой угол на покуть – там предварительно простилали сено.

Вечеря – это традиционный семейный ужин, для которого в родительский дом сходились женатые сыновья со своими детьми и приглашались одинокие соседи. Кстати, вечеря рассматривалась еще и как поминовение умерших, поэтому на стол обязательно ставили лишний прибор.

По кубанскому преданию, носить кутью с пирожками непременно должны были мальчики, так как казаки верили, что пока это происходит, миру не угрожает конец света. Кутью обязательно несли крестным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: «Здравствуйте, с праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали». Хозяева пробовали кутью, а взамен докладывали свою. За принесенную вечерю детвору ожидали подарки: мелкие деньги, конфеты и орехи. Также девочкам дарили платки и кукол, а мальчикам – рубашки и деревянных коников.

Ранним рождественским утром мужчины, парни и мальчики, объединившись в небольшие группы, отправлялись рождествовать или христославить. Накануне для проведения этого обряда они изготавливали из фанеры, сита и обруча «звезду», чаще всего восьмиконечную. Лучи «звезды» обычно украшали цветной бумагой, лентами и бумажными цветами, внутри «звезды» ставили иконку, свечу или лампадку. Готовую «Звезду» несли на высоком шесте впереди группы рождествующих. Все старожилы отмечают, что рождествующим никогда не отказывали в проведении обряда, и всегда с нетерпением ждали, когда же они постучат в двери дома со словами: «Пустите порождествовать!». Первого вошедшего мужчину просили сесть на шубу, что лежала на пороге, и «поквохкать» — дабы куры водились. Затем рождествующие, поставив «звезду» перед собой, обращались в Святой угол (он находился на востоке), и исполняли тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!». Пришедших щедро одаривали колбасами, салом, пирожками, конфетами и мелкими деньгами. Взрослых могли посадить за стол с угощениями и вином. Такая щедрость основывалась на поверье – не принять рождествовальщиков считалось большим грехом. Кстати, согласно традиционным представлениям, в дом на Рождество Христово первым должен был прийти мужчина – это сулило семье счастье и благополучие.[5] Рождественское богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы ст. Староминской

9.Рождество в станице Староминской.

Протоиерей Алексий Самойленко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, благочинный Староминского округа так говорил о Рождестве: «Удивительное создание — человек! Живёт во времени, а способен мыслить — и мыслит! — о вечности и вечном. Находится в ограниченном пространстве, сам привык измерять всё окружающее его, а рассуждает о бесконечном! Жаль только, что не каждый размышляет об этой своей поразительной способности, говорящей о предназначении человека для вечности, для Бога.

На Новый год каждая душа — осознано ли, не осознано — наполняется какой-то особенной, можно даже сказать, не земной радостью. Человек подводит итоги года уходящего, строит планы на год грядущий, загадывает и мечтает об исполнении заветных желаний… И — ликует! Потому что, как сказал протоиерей Александр Шаргунов, «Новый год — это праздник всех людей. Он как бы Рождество Христово для не знающих Бога. А нам, христианам, приоткрывается значимость нашего пребывания на земле и ценность человеческой жизни». И в этом свете ценности человеческой жизни всё, что было плохого в старом году, забывается. Или, по крайней мере, не так остро переживается. Ведь всё остаётся в уходящем, «старом» году, а в Новом ожидаем лучшего.

У каждого свой день рождения. Но Новый год — новый для всех. Кто-то ещё младенец, кто-то — отрок. Для кого-то минули юность, молодость и наступает зрелость, а затем и старость. И все мы стали ещё чуть ближе к вечности и — как хотелось бы! — к Богу. Для этого ведь и пришёл Христос на землю к людям, чтобы указать путь на Небо, в Вечность. Явился самым смиренным образом, родившись в Вифлеемском вертепе, т.е. пещерке, за неимением места в гостинице. Человеческий мир встретил Богомладенца простыми сердцем пастухами, которым Ангел указал: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь… вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 10-12) А Земля озарилась светом новой, Рождественской, звезды на востоке, которая показала волхвам путь ко Христу Младенцу. Дай Бог нам всем не терять ее путеводный свет и всегда вместе с воинством небесным славить Его: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» [7] Мама и папа прислали вам вечерю!» — такие слова можно услышать почти в каждом станичном доме в Рождественский сочельник. Дети и взрослые носят кутью крёстным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. За принесённую кутью дети получают подарки, денежку или сладости. [6] Общаясь с отцом Алексеем, я задала вопрос: Батюшка, возможно ли совместить традицию, устоявшуюся в нашей станице, устраивать вечером застолье в Рождественский сочельник и постом? Он ответил, что с этим днём такая традиция, конечно, трудно совмещается. Но ужин, как мной уже отмечено, конечно же, не возбраняется. И даже за ним присутствует элемент радости предрождественской. В этот же вечер обычно носят так называемую вечерю или кутью, как мы говорим, но правильно — это сочиво. Крестники и крёстницы угощают им своих крестных пап и мам, родных, близких и знакомых. Участвовать в такой доброй и давней традиции не возбраняется. А вот праздничное застолье с какими-то яствами, конечно, неуместно. Как я уже сказал, хозяйки в этот день занимаются приготовлениями праздничных блюд, но это уже на следующий день, на день праздника Рождества. А вечером в сочельник все должно быть более скромным.[7] В ночь с 6 на 7 января 2018 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы собрались сотни верующих староминчан на Рождественское богослужение, чтобы молитвенно встретить один из главных для христиан церковных праздников. Возглавил богослужение настоятель храма, благочинный Староминского церковного округа протоиерей Алексий Самойленко. В конце службы отец Алексий зачитал Рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Ейского и Тимашевского Германа, а также поздравил прихожан с праздником Рождества Христова и пожелал всем мира и благополучия. (см. приложение VII рис.1-2). Утром иерей Дионисий Севрук совершил вторую праздничную литургию, за которой среди прихожан молились глава района Горб В. В., замглавы по социальным вопросам Черкова К.К, заместители главы Гавриш В.А, Петренко В.В., казаки района. (см. приложение VIII рис.1). По окончании литургии гостям была предложена праздничная трапеза.

Заключение.

Рождество Христово празднуется во всем мире и почти во всех странах и как уже было сказано выше, является нам напоминанием что христианское учение является не только основой нашей жизни, но и всей теперешней цивилизации. Рождество Христово православные христиане отмечают 7 января, а накануне, 6 января, отмечают Рождественский сочельник. Это особо торжественные дни в храмах — как и везде на зимних праздниках, там наряжают елки, ставят вертепы, рассказывающие о рождении Христа. В некоторых церквях существует благочестивая традиция устраивать детские постановки и представления, посвященные этому празднику. Однако не всегда и не у всех христиан Рождество отмечается 7 января. Католики празднуют этот день раньше, 25 декабря. Наша церковь также ранее отмечала Рождество до Нового года, но с переходом на новый стиль, дата установилась на 7 января и осталась постоянной.Данную работу возможно использовать в практике образовательных учреждений (уроки истории, ОПК, классные часы) и иных учреждениях (музеи, СМИ). В дальнейшем я предполагаю вернуться к данной теме.

Список использованной литературы:

1. Рождество Христово: история праздника и традиции (кратко) для детей и взрослыхсточник: http://dr-znai.com/rozhdestvo-xristovo-istoriya-prazdnika.html

2. История праздника Рождества Христова для детей Источник: http://molitva-info.ru/calendar/istoriya-prazdnika-rozhdestvo-hristovo.html

3. Как празднуют Рождество православные христиане? https://aif.ru/ny/nydontknows/kak_prazdnuyut_rozhdestvo_pravoslavnye_hristiane

4. Рождество Христово: даты, история, традиции. http://molitva-info.ru/calendar/istoriya-prazdnika-rozhdestvo-hristovo.html

5. Как на Кубани казаки Рождество отмечали…https://drivenew.ru/layfkhaki/poleznye-sovety/kak-na-kubani-kazaki-rozhdestvo-otmechali-/

6. Данные архива Староминского благочиния

Приложения

Приложение I

Рис.1. Андрей Рублёв «Рождество Христово» 1405 год

Приложение II

Рис.1. «Рождество Христово»

Рис.2. Антуан Пэн «Рождество Христово» 1745 год

Приложение III

Рис.1. Гандольфино да Рорето «Рождество Христа» конец XV — начало XVI вв.

Приложение IV

Рис.1.Гюстав Доре «Рождество Христово»

Приложение V

Рис.1. Икона «Рождество Христово» Вторая половина XV века.

Приложение VI

Рис.1 Рождество на Кубани

Рис.2 Рождественский вертеп в современном храме.

Приложение VII

Рис.1 Пожелание счастливого Рождества.

Рис.2 Рождественская проповедь отца Алексея.

Приложение VIII

Рис.1 07.01.2016 ст. Староминская

Просмотров работы: 259