Казаки

всегда праздновали Святки красочно и весело. Начинались они с празднования

Рождества Христова и продолжались почти две надели до Крещения. Не было ни

одного праздника на Руси, который был бы связан с таким разнообразием красивых

и интересных обычаев, обрядов, примет, зимних игр и развлечений. С древних

времен на Святках переплелись языческие обычаи с христианскими обрядами. У

казаков существовало поверье, о том, что в Рождественскую неделю нечистая сила

выходит из своих убежищ. Оттого наряду с христианским обычаем – ходить под

Рождество славить Христа (колядовать) – осталась и языческая традиция рядиться

в шкуры животных, маски и костюмы колдунов и ведьм. Мужчины и женщины, стар и

млад, дабы своим видом отпугнуть, удалить от себя нечистую силу, сами в эти дни

представали в обличье нечисти.

К

Рождественским праздникам, казаки всегда готовились тщательно и

заблаговременно. Мыли дом, белили стены, стирали и крахмалили занавески и

скатерти. Обязательным украшением в доме была ёлка, чья вечная зелень

символизировала обновляющуюся жизнь. К Святкам станичники шили нарядные платья,

мастерили костюмы ряженых, маски. Не забывали, и повеселиться от души. Играли в

разные игры, пели песни и частушки.

У казаков

канун «Старого Нового года», тринадцатого января, – считался «щедрым

вечером». В этот вечер варили вареники и ходили «щедровать».

Вареники чаще всего делали с творогом или картошкой, но несколько штук делали с

мукой, солью, монетой, а также оставляли несколько пустых вареников. Если

вареник достанется с мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью –

горькой, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – счастливая и долгая.

Обычай «щедровать» по сей день сохранился во многих донских станицах.

До сих пор на сельских улицах в святочные дни можно встретить компании молодых

людей, наряженных в костюмы и маски – это и есть «щедровщики».

В святочные

дни среди станичников было принято ходить друг к другу в гости. Если речь шла о

семейных парах, то, как правило, собираясь в компании, они ходили к кумовьям на

праздничные посиделки. Приходя на вечеринку, приносили с собой незамысловатое

угощение в виде бубликов, семечек, печеного кабака или конфеток из кабака, а

также моченые яблоки и арбузы. На стол набиралось только то, что бралось в

руки. Вино на стол всегда ставили только хозяева, гости его никогда не

приносили с собой. Каждый вечер святочных посиделок развивался по определенному

сценарию. Сначала станичные новости, сплетни, байки, шутки, игры, а в последние

дни перед Крещением, переходили в веселье с песнями и танцами…

У казаков в

канун великого праздника Рождества, в красном углу, под образами, на чистой

скатерти, на пучке сена или соломы стояла чаша с отваренными зернами пшеницы,

политыми медом и посыпанные изюмом (тоже кутья).

С первой

звездочкой на небе (воспоминание о той звезде, что возвестила волхвам о

рождении Христа) после молитвы ели кутью, а за ней самый скромный ужин.

А в Сибири,

например, был теперь уже забытый обычай ходить с двухъярусным ящиком –

вертепом. В нем с помощью разных деревянных фигурок изображались сцены,

относящиеся к Рождеству Христову. На Руси этот обычай развился в

театрализованные кукольные представления, которые назывались «вертепные». Эти

представления пользовались необычайной популярностью у детей и взрослых.

На

Рождество, 7 января, маленькие казачата ранним утром ходят по дворам

«Христославят». Конечно, многие дети не знают текстов целиком, многое уже

придумывают сами, но сам процесс обряда им интересен и значим.

«Рождество

Твое, Христе Боже наш!

Возсия

мирови свет разума

В нем бо

звездам, служащим звездою учахуся

Тебе

кланятися Солнцу правды и тебе ведети с высоты Востока.

Господи,

Слава Тебе!

Дева дни

присущному рождается и земле и вертепе премощному

Приносят

ангелы с послами слово словят,

А волхвы со

звездою путешествуют.

Нами Бог

ради родился от рачи ладом предвещий Бог!

Здорово

ночевали, с праздничком, с Рождеством Христовым!»

После

пропетой песенки, какой казачек побойчее добавляет:

«Христос

рождается, а бабушка догадается

Залезет в

сундущек, достанет пятащек!»

Здесь сразу

видно, что христославная песенка, целиком, без изменения пришедшая от взрослых

к детям, передававшаяся ранее от детей одного поколения к детям другого

поколения. Поэтому, некоторые слова, им непонятные, произносятся невнятно,

механически.

Вот, что

пишет Г. Астапенко в своей книге о Рождестве на Дону: «Ночью, с первым ударом к

заутрени, вставала вся казачья семья. Хозяйки топили печь, и все спешили в

церковь на службу. Но еще раньше уходили из дома дети славить Христа. Обычно

этим занимались мальчики от пяти до четырнадцати лет, хотя в XVIII веке, как

отмечал историк В.Д. Сухоруков, «христославить» ходили и старики, разными компаниями

ходили из дома в дом Христа славить, начиная обыкновенно с войскового атамана.

Сам атаман приставал к компании старшин и вместе с ними ходил по всем жителям

города. Во всяком доме они пели «Христос рождается», за что хозяин должен был

заплатить. Если «христославили» мальчики 4-5 лет, то они говорили:

«Я маленький

хлопчик

Принесу Богу

снопчик.

В дудочку

играю, Христа забавляю.

А вы люди

знайте, копеечку дайте

И курочку,

петушка и пшенички два мешка».

«Чем же вы

берете?» – спрашивали хозяева. «Чем Бог послал!» – отвечали ребята. Их наделяли

пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами, деньгами. Их принимали только

до восхода солнца. Взойдет солнце, вернуться люди от заутрени, христовщикам

говорят: «Скоро колядовать будут, а вы все еще христославите!» Колядовали всего

один вечер – в первый день праздника, распевая при этом следующую песню: «Да

радуйтесь земли, веселитесь люди – Сын Божий народился!».

8 января на Руси – праздник повивальных бабок

и рожениц, так называемые «Бабьи каши». «Во многих местах, после празднования

Рождества Христова, казаки, имеющие детей, с казачками вечером ходят к

повивальной бабке и приносят ей водку, харч, блюда пирогов или блинов и всякой

всячины» – так поясняет автор А.Ф. Некрылова, составитель русского

земледельческого календаря «Круглый год».

Повивальная

бабка (повитуха) – женщина, помогающая

при родах, была в станице лицом совершенно особым. В ней нуждались. Скольким

людям она помогла появиться на свет, скольких женщин спасла. Какая она была?

Что в ней было особенного? Почему женщина становилась повитухой? Сама она была,

как правило, бездетной. Или овдовела рано, или по другой какой причине. Каждый

год на второй день Рождества у нее собирались женщины, родившие в прошлом году

и те, кто был ранее, чтобы потолковать о своих «бабьих делах». Гостьи идут со

своей «кашей» – так называют угощенье и небольшой подарок для повитухи.

Забот-то у женщин всегда невпроворот, зато этот день был их: женщины гуляли и

напивались до такой степени, что пришедшие за ними мужья буквально растаскивали

их по домам.

Самое

веселое время – Святки. Они наступают после Рождества Христова и длятся – до

Крещения. Не было ни одного праздника на Руси, который был бы связан с такими

красивыми и интересными обычаями, обрядами, приметами, зимними играми и

развлечениями.

С древних

времен на Святках переплелись языческие обычаи с христианскими обрядами. Хотя

само название этих дней – «Святки» – говорят о святости этого радостного для христиан

события. Существовало поверье, всю Рождественскую неделю нечистая сила выходит

из своих убежищ. Черти и ведьмы в тоске скитаются по земле, рыскают по улицам,

пугают прохожих. Оттого наряду с христианским обычаем – ходить под Рождество

(со звездой) славить Христа – осталась и языческая традиция рядиться в шкуры

животных, маски и костюмы колдунов и ведьм. Мужчины и женщины, стар и млад,

представали в мерзком обличье, дабы своим видом отпугнуть, удалить от себя

нечистую силу. Считалось, что эти маски оскверняют людей. Поэтому те, кто

рядился на Рождественские вечера, должны были, очистится купанием в реке в день

Крещения Иисуса Христа.

К Святкам

люди готовились загодя. Шили нарядные платья, мастерили костюмы ряженых, маски.

Не забывали, и повеселиться от души. Играни в разные игры, пели песни и

частушки.

Накануне

«Старого Нового года», тринадцатого января – щедрый вечер. В этот вечер варили

вареники и ходили щедровать. Вареники чаще всего делали с творогом или

картошкой, но несколько штук делали с мукой, солью, монетой, а также оставляли

несколько пустых вареников. Если вареник достанется с мукой – жизнь будет

богатой, но тяжелой, с солью – горькая, пустой вареник – пустая жизнь, а с

монетой – счастливая и долгая. Обычай щедровать по сей день сохранился в

донских станицах.

До сих пор

на сельских улицах в святочные дни можно встретить компании молодых людей,

наряженных в костюмы и маски – это и есть щедровщики. В этот вечер они ходят от

дома к дому, поздравляя станичников.

Щедровки Г.

Астапенко описал в книге «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков

XVII–XX веков» на примере станицы Старочеркасской:

Во леску,

леску, на желтом песку,

Святой

вечер, добрый вечер,

Добрым людям

на свят вечер

Блудили

блудцы, семьсот молодцов

Святой

вечер, добрый вечер

Добрым людям

на свят вечер

Ты дядюшка

пан, а ты выйди к нам

(после

каждой новой строчки – повторение «Святой вечер…»)

Вынеси

скамеечку, на нашу семеечку

Вареников

блюдку да маслица глудку

А муж

хвалится вороным конем, перед королем

А жена

хвалится лисьей шубою, перед Любою

А сын

хвалится луком стрелками, перед девками.

А дочь

хвалится золотым кольцом, перед молодцом.

На Дону

гадания были самые разнообразные. Например, брали матерчатый мешочек,

наталкивали туда шерсть самого разнообразного цвета – и черную, и белую, и

рыжую, и пегую. В полночь девушки по очереди доставали по клочку шерсти: если

достанется черная – жених будет чернявый, белая – блондин, и т.д. Выйдя ночью

за двор с ленточкой, девушка привязывала ее к любому колу забора и уходила

спать, загадав сон. А на утро выходила за двор и смотрела, на какой колышек

повязана ленточка, если кол в коре – то муж будет богатый, а если голый –

бедняк.

Утром на

Старый Новый год казачата, набрав в мешочек пшеницы, ржи или других зерен,

бегали по куреням «посовать». Войдя в дом, они бросали зерна в святой угол со

словами:

Сею, сею,

подсеваю, с Новым годом поздравляю!

Роди, Боже,

нам жито и пшеницу на всякую должницу,

В поле

стогами, у вас закромами.

Где бык

копытом, там пшеница кустом,

Где бык

рогом, там пшеница стогом.

Хоть так,

хоть не так, дайте в руки пятак.

С Новым

годом, с новым счастьем мы пришли поздравить вас!

В святочные

дни станичники ходили, друг к другу в гости, если речь идет о семейных парах,

то, как правило, собираясь в компании, они ходили к кумовьям на праздничные

посиделки. Приходя на вечеринку, приносили с собой незамысловатое угощение в

виде бубликов, семечек, печеного кабака или конфеток из кабака, а также моченые

яблоки, арбузы и т.д. На стол набиралось только то, что бралось в руки. Вино на

стол ставили хозяева, к которым пришли кумовья. Каждый вечер развивался по

определенному сценарию. Сначала станичные новости, сплетни, байки, шутки, игры,

а в последние дни перед Крещением, переходили в веселье с песнями и танцами.

У молодого

населения станицы святочные вечера практически не отличались от взрослого

сценария, но только темы посиделок и игр были другими. Такие игры в станице

назывались «целовальные». Суть этих игр сводилась к подбору пар, их правила

отличались демократичностью, т.е. равноправие в плане выбора, как парня, так и

девушки. В процессе этих игр формировались пары по взаимоинтересам.

Одна из

таких игр станицы Раздорской, которая называется «А я золото хороню…» :

В святочные

праздничные вечера молодежь собирается в доме своего сверстника по разрешению

его родителей и располагается в самой большой комнате куреня – зале.

Рассаживались совершенно произвольно и самый активный из молодежи начинает

игру, выходя на середину комнаты. У игроков руки сложены «лодочкой», ведущий

берет колечко, кладет между ладошками и под исполнение песни (которую исполняют

сами участники или старшие, которые обязательно должны находиться во время

посиделок) «А я золото хороню, хороню, перхараниваю. Чисто серебро

привораживаю, привораживаю…» подходя к каждому, опускает свои сомкнутые

ладошки с колечком в «лодочку» каждого участника и незаметно кладет колечко

участнику противоположного пола. Дойдя до конца, пение заканчивается и на центр

комнаты выходит ведущий и его избранница. Выбранная участница должна

поблагодарить ведущего поцелуем в губы и отдать колечко своей подруге. Следующий

кон ведет девушка, выбирая себе избранника, тем же методом. Выбранная пара

участие в этой игре уже не принимает.

Заканчивались

святочные дни праздником Крещения Господня или Богоявлением. Вечер накануне

Крещения назывался крещенским сочельником или вторым сочельником, а так же

канун Богоявления, голодная кутья. В этот день, как и в Рождественский

сочельник не ели до первой звезды. После появления на небе первой звездочки,

ели только лишь кутью, потому-то она и получила название «голодная». А вот, что

пишет автор-составитель народного земледельческого календаря А.Ф. Некрылова:

«По свидетельству корреспондента «Тамбовских губернских ведомостей» за 1864

год, канун Богоявления назывался также «Свечками». «Во время вечерни женщины

ставят к сосуду, в котором освящается вода, перевязанные нитками или лентами

свечи, а по освящении воды берут их домой и хранят. Эти свечи зажигаются перед

иконами во время родов. Пчеловоды ставят одну свечу к кресту и три к сосуду с

водой, причем, когда зажигают сии последние, стараются, как можно больше

накапать воску в воду и поставить свечи так, чтоб они отекали, и капли воску

упадали в воду. По освящении воды они стараются прежде всех зачерпнуть ее в

сосуд, чтобы поймать поболе воску, плавающего на поверхности. Пришедши, домой, тотчас

отправляются в омшаник, кропят святой водой летки ульев и оставляют ее там, в

сосуде до выставки пчел на пасеку».

В старину на

Руси крещенский вечер был очень значим для народа. Существует очень много

разнообразных поверий, примет, обычаев. Считалось, что Крещенский сочельник –

последний и главный день святочных гаданий. На Дону существовал обычай – в

крещенский вечер рисовать на окнах и дверях кресты, делали это мелком или

копотью свечи. Обычно это действо выполнял глава семьи – отец, его сопровождал

кто-нибудь из членов семьи. Все были без шапок, с хлебом-солью в руках. В

Крещенский сочельник, как и в Рождественский, крестники шли к своим крестным

поздравлять с праздником. Приходили всегда с угощениями – пирогами, кутьей,

варениками.

Крестные,

попробовав угощение, одаривали своих крестников подарками, угощениями, а иногда

и деньгами.

По традиции,

накануне большого зимнего праздника жители городов, сел, станиц выполняли целый

ряд действ, которые призваны, были способствовать здоровью, благополучию,

будущему урожаю. Существовало обыкновение ходить в полночь на Крещение за водой

на реку. Говорят, что в эту пору вода в реках колышется. Почерпнув воды,

приносили ее домой и сохраняли: считалось, что эта вода может стоять несколько

лет в закрытом сосуде, не портясь, только бы никто нечистый к ней не

прикасался. В крещенский вечер совершалось два освящения воды: одно на кануне

Крещения – внутри храмов, другое – в самый день Крещения – на ближайшей реке

или озере. Шествие для освящения воды в водоемах называлось «крестным ходом на

Иордань». На Дону во льду прорубали крест, в центре делалось отверстие, куда

забивался чоп. Когда священник завершал молебен, чоп вынимали, и под давлением

собравшихся людей вода била фонтаном. Ею умывались и наполняли емкости,

некоторые даже купались в проруби. Считалось, что тот, кто в трескучие морозы

на Крещение искупается в проруби, не только не заболеет, но и будет здоровым

целый год.

Традиция готовить на Старый Новый год вареники с сюрпризами распространена именно на Дону. Почему так произошло и что ещё было принято делать на рождественские и новогодние праздники в казачьих семьях, «АиФ-Ростов» узнал у заместителя директора по науке Аксайского военно-исторического музея Ольгой Загайновой.

Сакральный смысл

– Ольга Николаевна, более старым праздником на Дону были Святки или Рождество?

– Рождество – это праздник своеобразного обновления, очищения и благословения. Оно почиталось казаками и донскими жителями намного раньше, чем введённый Петром I Новый год. В XVII веке Новый год казаки по старинке отмечали осенью, но особенно не праздновали. Традиции пышных празднеств, карнавалов пришли на Дон в конце XVIII века, окончательно утвердившись в XIX веке. К рождественскому посту в прошлые века относились как к возможности покаяния, очищения и обновления, а в канун Рождества казаки обходили свои владения и произносили слова, передающиеся из поколения в поколение – колядки. Это пожелания богатства, процветания, здоровья.

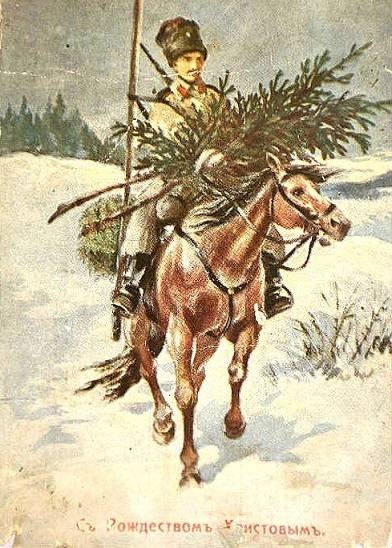

Так, с особенным чувством казаки относились к лошадям. В рождественский сочельник хозяин первым делом посещал конюшню со словами «На коня, на кобылу, на сивую гриву, на пушистый хвост, на стопу блинов, на бутылку водки, на меру пшеницы, на букатку мяса, на рубль денег». Историк Татьяна Власкина в своих исследованиях рассказывает о своеобразном обычае на Дону зазывать «птичье счастье» – для этого детей заставляли квохтать или гоготать по-птичьему.

Ольга Загайнова. Родилась в городе Аксае в сентябре 1970 года. В 1995 году окончила исторический факультет РГУ (ныне ЮФУ). С 1987 года работает в Аксайском военно-историческом музее. Хобби: сбор семейного фотоархива.

– А что из старинных традиций сохранилось?

– Щедрование, колядование и раздача кутьи (каши из цельнозерновой пшеницы с узваром). В XIX веке каждого, кто в чужом доме спел щедровку или колядку, а тем более принёс кутью, ждал щедрый подарок от хозяина дома. В ночь под Новый год (сейчас – старый Новый год) ряженые тоже ходили по домам и пели колядки, а утром 14 января начинали «посевать» – поздравлять с наступившим Новым годом со словами «Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Причём посевать должен был мужчина: по поверьям, пришедший утром мужчина в дом означал обязательный переход к хорошему, улучшениям в жизни! После Рождества Христова наступали Святки. Они длились до Крещения. К Святкам готовились загодя. Шили нарядные платья, мастерили костюмы ряженых, маски.

Не забывали и повеселиться от души. Играли в разные игры, пели песни и частушки. Наступал канун старого Нового года – 13 января, щедрый вечер. В этот вечер ходили колядовать. Большие компании ряженых обменивались пожеланиями между собой и со случайными прохожими, заходили в каждый дом. Эта традиция была под запретом в середине прошлого века, но, тем не менее, поддерживалась народом, в большей мере в сельской местности. Она была забыта в 1990-х годах, когда под видом ряженых в дома могли попасть бандиты.

Всё смешалось

– А чем интересны казачьи Святки? Вообще, они чем-то отличаются от тех, что были в других регионах России?

– На Дону святочные традиции объединили и славянские верования, и христианские каноны. Казаки шли в церковь, а потом по хуторам и станицам носили звезду Велеса (шестиконечную), обряжались в животных, покровителем которых был Велес, пели колядки (стишки, означающие солнцеворот с зимы на лето). После революции и введения нового календаря произошёл сдвиг дат, смешение традиций. После 1917 года Новый год приходится на середину рождественского поста, завершающегося праздником Рождества Христова, отмечаемого по старой традиции практически за неделю до Нового года, по старому стилю – 14 января. Так и родилась традиция празднования старого Нового года. И теперь только в России два новогодних праздника!

– Откуда пошёл обычай готовить вареники с сюрпризами?

– В старину неделя между Рождеством и Крещением наполнялась особым магическим смыслом. Считалось, что жизнь замедляется и в это время открываются странички будущего. Одним из гаданий были и вареники с сюрпризами. Если вареник с мукой, жизнь будет богатой, но тяжёлой, с солью – горькая, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – счастливая и долгая.

– Почему именно вареник?

– Потому что это очень сытная пища, сдобренная маслом, сливками или сметаной, которую можно было есть после поста. Вареники олицетворяли сытую, богатую жизнь, не зря в старинной щедровке говорится «Щедрик-ведрик, дайте вареник. Грудочку кашки, кильце ковбаски…» Всех угощали досыта, не жалея подарков, так как считалось, что таким образом задабривали саму судьбу.

Бабьи каши

– А какие рождественские обряды забыты сейчас совершенно?

– Раньше был очень распространён в казачьих станицах такой обряд. На следующий день после Рождества, в старину – 26 декабря (в наше время – 8 января), было принято почитать бабок-повитух и рожениц, этот праздник так и называли – Бабьи каши. С вечера и до утра женщины, родившие детей, щедро благодарили своих повитух, принося им хмельное и пироги, а девушки на выданье или замужние, которые не могут забеременеть, приходили к повитухам съесть магическую кашу из проса и гречихи, приготовленную повитухой.

Эта трапеза должна была способствовать родовспоможению и плодовитости женщин. В итоге утром повитуха должна была помолиться за женщин, которые ели её кашу. Обряд совершенно не приветствовался и даже запрещался церковью.

– Расскажите о самых интересных гаданиях, принятых у наших предков на Дону?

– Церковь убедила в греховности святочных обрядов, в частности – насколько опасно занятие гаданием для православного. И все же, считается, что в период от Рождества до Крещения гадание перестаёт быть бесовским действием, а становится просто забавой. Однако, поверье наградило эти дни магическим свойством показывать будущее, свершением снов и предсказаний, вмешательством нечистой силы в жизнь человека. Самое интересное гадание – на петуха. У славян петух считался вещей птицей. Потому на Новый год и Святки девушки обязательно проводили предсказательные обряды. К чему потянется петух, таким и будущий муж будет. Если воду пьёт из блюдца, то выпивать будет, к зеркалу подойдёт – муж будет гулящим, к деньгам – богатым, к глине – к бедности. Надёжным считалось гадание на обручальном кольце, через крышу кидали башмачок – куда носом упадёт обувка, в ту сторону и замуж девка выйдет.

Для донских казаков Рождество всегда было одним из самых главных праздников в году. К нему готовились заблаговременно и тщательно. Казачки мыли дом, белили стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти, шили красивые наряды. Мужчины заготавливали рыбу и мясо. Разнообразные застольные блюда готовили всей семьей. О праздновании Рождества, старинных, забытых праздничных рецептах и традициях у донских казаков – руководитель культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия» ДГТУ Ирина Романова.

– Как донские казаки отмечали Рождество?

– В дореволюционной России в привычном нам понимании Новый год не праздновали. Его отмечали значительно скромней после Рождества по старому Юлианскому календарю с 13 на 14 января. Главным зимним праздником у казаков было Рождество.

Рождеству предшествовал строгий пост. С восходом первой звезды 7 января (25 декабря по старому стилю) казаки разговлялись, начинали есть скоромную еду. Первым и главным блюдом, которое открывало Рождество и которым угощались после серьезного поста, было сочиво. На Дону это блюдо чаще всего называли кутьей, в соответствии с этим Сочельник также назывался Кутьей.

Для приготовления кутьи использовали пшеничные зерна. Их толкли в деревянной ступе, периодически подливая теплой воды, чтобы очистить зерна от оболочки. После этого ядра отделяли от шелухи, просеивая и промывая водой. Из готовых ядер в печи на воде варили рассыпчатую постную кашу. При подаче на стол ее смешивали с сытой – медовой водой. Иногда в сыту добавляли растертый мак.

Запивали кутью узваром – компотом из свежих или сухофруктов. Яблоки или груши сорта «дичка» казаки собирали в конце летнего сезона и сушили, либо спускали в подвал, поэтому до самого Рождества они оставались свежими.

Отмечали главный зимний праздник казаки весь день. Садились за общий стол с утра, завтрак плавно перетекал в обед. После обеда казаки ходили в гости к соседям, прогуливались, а там и ужин наступал.

– Правда ли, что на праздничный стол казаки подавали более 30 блюд?

– Праздничный стол у донских казаков отличался от повседневного большим количеством блюд и напитков. Изобилие казачьих праздничных столов, которые назывались красными обедами, всегда поражало очевидцев.

В XVII–XVIII вв. по народным представлениям новогодний и масленичный столы должны быть особенно богатыми. И бедные, и зажиточные казаки накрывали стол так же, как и на свадьбы.

Обед начинался кругликом – пирогом с рубленым мясом и перепелками. Затем подавали от 8 до 10 холодных деликатесов: мясной или рыбный студень; лизни – отварные говяжьи языки, залитые желе и приправленные солеными огурцами; полотки из поросенка, гуся, индейки (половина распластанной копченого, вяленого, высушенного в печи или соленого мяса без костей – прим. ред.); часть дикой свиньи в разваре. Если обратиться к более раннему времени, холодные блюда были представлены дикими солеными лебедями или журавлями.

Казачки ставили на стол не менее 10 горячих блюд, в том числе – щи, похлебку из курицы, суп из баранины, борщ со свининой, лапшу, три вида дулмы – начиненных овощей или листьев винограда, капусты.

Обязательно стол украшала заправленная каймаком молочная каша, как говорят на Верхнем Дону: «молошная». Процесс приготовления каши был очень длительным. Ее варили из пшена, которое предварительно тщательно перебирали и несколько раз промывали. Пшено заливали молоком и ставили в печь, где оно томилось несколько часов.

После горячего и холодных закусок подавали жаркое из жареного гуся или индейки, начиненного поросенка, целого ягненка с чесноком, часть дикой козы, блюда из дичи – дроф, диких уток, куликов и пр. Обязательно на столе стояли различные соленья и моченые фрукты и овощи – соленые огурцы, помидоры, арбузы, квашеная капуста, моченые виноград или терн.

– Какие рыбные блюда украшали рождественские столы?

– На Дону всегда водилось много рыбы: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, карп, судак, окунь, ерш, тарань, чеконь, щука, сом. Здесь испокон веков было развито рыболовство, поэтому рыбные блюда занимали особое место на столах у казаков. Рыбу варили, жарили, тушили, запекали, фаршировали квашенной капустой или кашей, солили, вялили, коптили, мариновали.

Красная рыба в дореволюционной России считалась лучшей именно в казачьей обработке. Донской осетровый жирный балык, затем, по мере сокращения уловов осетра, севрюжий и белужий балык неизменно вызывали восторженные отзывы.

Сельдь на Дону часто коптили. Получавшиеся так называемые казаками шамайки

были очень ароматные и жирные. Вареного сазана готовили так вкусно, что даже родилось поверье: «если кто из иногородних съест сазанью голову, то уже оставаться навсегда ему на Дону».

Славится Дон и ухой. В разных станицах и хуторах ее до сих пор готовят по-разному. Но непременно используется рыба нескольких видов, лук, укроп, соль и специи. Самая вкусная уха та, что приготовлена на открытом огне.

В традиционной казачьей кухне множество экзотических рецептов приготовления раков. Из раков готовили холодные соленые и сушеные закуски, супы, соусы, жаркое. Разнообразны были способы приготовления и вареных раков, например, их варили со сметаной и красным вином.

– А десерты у казаков были?

– Конечно. Казачья кухня была очень разнообразной и даже изысканной, особенно в низовых станицах и в старшинских семьях. Очень много гастрономических традиций пришло из Украины, Турции, Крыма, Кавказа.

Казаки ели много меда – обычного пчелиного и нардека. Приготовление последнего казаки переняли у турков. Его делали из арбузов, реже из дыни, а на юге – из винограда. Нардек готовили осенью, когда поспеют арбузы. Из спелых, преимущественно, мелких арбузов, выдалбливали ложками мякиш, который затем продавливали через сито. Полученный сироп сливали в чугунный котёл, ставили его в горн на открытом воздухе и кипятили до тех пор, пока не получался сироп по консистенции похожий на мед.

На медовой основе казачки готовили различные сладкие пироги и пряники. Известные донские пряники пеклись на масле из теста, замешанного на меду или нардеке, смазывались сверху взбитым яйцом или посыпались сахарной пудрой с изюмом.

В качестве десерта на стол подавались блинцы с камайком или медом, лапшевник из запеченной лапши с молочными продуктами, сузьму

(кисломолочный продукт), а после этого – свежие и сушеные фрукты. Любимое лакомство казачьих детей – густой вишневый кисель насыщенного розового цвета, порезанный на кусочки и посыпанный сахаром.

Все время празднования Рождества пили взвар из вишен, груш и яблок, подслащённый медом или нардеком. Разумеется, употребляли и алкогольные напитки. Но хочу развеять миф: никогда казаки с сабли стопку водки не пили, это было придумано современниками для привлечения туристов.

– Сегодня если человек переел, достаточно выпить лекарства. Кому-то помогает минералка. А что делали казаки, чтобы прийти в себя от такого изобилия еды?

– Прийти в себя на следующий день после праздничного стола помогал ирян – кисломолочный напиток, который готовился интересным образом из портошного молока. Слово «портошный» действительно означает портки – мужские брюки. Коровье молоко сквашивали, складывали в чистые выбеленные холщовые мешочки и подвешивали, чтобы из кислого молока стекла вся сыворотка. Из такой же ткани шили мужские кальсоны, портки, поэтому такое молоко называли портошным, еще – «откидным».

Когда вся сыворотка стекала, мешочки с молоком складывали в разные емкости – кадушки, кастрюли, придавливали гнетом или большими камнями, чтобы сошла вся оставшаяся жидкость и опускали в погреба и подвалы. Гнет или камни, края кадушки казачки постоянно промывали, чтобы там не образовалась плесень.

Со временем молоко приобретало очень густую консистенцию, без комочков и в таком состоянии могло хранится всю зиму. Ирян был настолько густой, что чтобы его достать ложкой из мешочка, нужно было приложить усилия.

Вот и представьте, после праздника казаки спускались в прохладный подвал, накладывали несколько ложек портошного молока в литровую кружку, разбавляли его водой из колодца и получался напиток вроде кефира, только значительно жиже. Холодный, чуть кислый, ирян прекрасно снимал симптомы переедания и бодрил.

– Севрюга – деликатес недешевый. Приготовление нардека, похоже, дело трудоемкое. Поделитесь, пожалуйста, рецептами праздничных блюд, которые сможет без особого труда приготовить современная хозяйка.

– Например, редкое блюдо, которое готовили в XVIII веке – стерлядь на шампанском. Этим вы точно удивите своих гостей! Необходимо очистить около 2 кг. стерляди – 3-4 фунта, по дореволюционной системе мер, разрезать на куски, вымыть, убрать лишнюю влагу салфеткой. Дальше рыбу нужно сложить в один ряд в серебряную кастрюлю, ну, или какая у вас имеется, добавить около 100 г. сливочного масла (четверть фунта), соль и сок половины лимона, влить 2 стакана шампанского, довести до кипения и сразу подать к столу.

И еще об одном бренде вольного Дона – о раках. В станице Елизаветинской в XIX веке готовили их по-праздничному. В кастрюлю с водой вливали 1,5 стакана свежей сметаны и полстакана красного крепкого вина, добавляли ложку сливочного масла, немного соли, тмина и укропа. Как только соус закипит, в него кладут 20-30 раков, накрывают крышкой и варят 30 минут. И вкус праздника гарантирован.

При подготовке интервью были использованы материалы из книги «Старинная казачья кухня», авторы: Яловой В. Никулинский Ю. 1989г., статья историка В. Королева «Жареные раки и соленый виноград. Из истории донской казачьей кухни», а также материалы исследователей – С.Ф. Номикосова, Н. Краснова, В.Д. Сухорукова и др.

Главным зимним праздником у казаков было Рождество. Рождеству предшествовал строгий пост. С восходом первой звезды 7 января (25 декабря по старому стилю) казаки разговлялись, начинали есть скоромную еду. Первым и главным блюдом, которое открывало Рождество и которым угощались после серьезного поста, было сочиво.

Рождество – это праздник своеобразного обновления, очищения и благословения. Оно почиталось казаками и донскими жителями намного раньше, чем введённый Петром I Новый год. В XVII веке Новый год казаки по старинке отмечали осенью, но особенно не праздновали. Традиции пышных празднеств, карнавалов пришли на Дон в конце XVIII века, окончательно утвердившись в XIX веке. К рождественскому посту в прошлые века относились как к возможности покаяния, очищения и обновления, а в канун Рождества казаки обходили свои владения и произносили слова, передающиеся из поколения в поколение – колядки. Это пожелания богатства, процветания, здоровья.

Так, с особенным чувством казаки относились к лошадям. В рождественский сочельник хозяин первым делом посещал конюшню со словами «На коня, на кобылу, на сивую гриву, на пушистый хвост, на стопу блинов, на бутылку водки, на меру пшеницы, на букатку мяса, на рубль денег». Историк Татьяна Власкина в своих исследованиях рассказывает о своеобразном обычае на Дону зазывать «птичье счастье» – для этого детей заставляли квохтать или гоготать по-птичьему.

Щедрование, колядование и раздача кутьи (каши из цельнозерновой пшеницы с узваром). В XIX веке каждого, кто в чужом доме спел щедровку или колядку, а тем более принёс кутью, ждал щедрый подарок от хозяина дома. В ночь под Новый год (сейчас – старый Новый год) ряженые тоже ходили по домам и пели колядки, а утром 14 января начинали «посевать» – поздравлять с наступившим Новым годом со словами «Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Причём посевать должен был мужчина: по поверьям, пришедший утром мужчина в дом означал обязательный переход к хорошему, улучшениям в жизни! После Рождества Христова наступали Святки. Они длились до Крещения. К Святкам готовились загодя. Шили нарядные платья, мастерили костюмы ряженых, маски.

Не забывали и повеселиться от души. Играли в разные игры, пели песни и частушки. Наступал канун старого Нового года – 13 января, щедрый вечер. В этот вечер ходили колядовать. Большие компании ряженых обменивались пожеланиями между собой и со случайными прохожими, заходили в каждый дом. Эта традиция была под запретом в середине прошлого века, но, тем не менее, поддерживалась народом, в большей мере в сельской местности. Она была забыта в 1990-х годах, когда под видом ряженых в дома могли попасть бандиты.

На Дону святочные традиции объединили и славянские верования, и христианские каноны. Казаки шли в церковь, а потом по хуторам и станицам носили звезду Велеса (шестиконечную), обряжались в животных, покровителем которых был Велес, пели колядки (стишки, означающие солнцеворот с зимы на лето). После революции и введения нового календаря произошёл сдвиг дат, смешение традиций. После 1917 года Новый год приходится на середину рождественского поста, завершающегося праздником Рождества Христова, отмечаемого по старой традиции практически за неделю до Нового года, по старому стилю – 14 января. Так и родилась традиция празднования старого Нового года.

В старину неделя между Рождеством и Крещением наполнялась особым магическим смыслом. Считалось, что жизнь замедляется и в это время открываются странички будущего. Одним из гаданий были и вареники с сюрпризами. Если вареник с мукой, жизнь будет богатой, но тяжёлой, с солью – горькая, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – счастливая и долгая.

Источник: https://rostov.aif.ru/society/details/zabytye_tradicii_prazdnikov_kak_kazaki_vstrechali_novyy_god_i_…

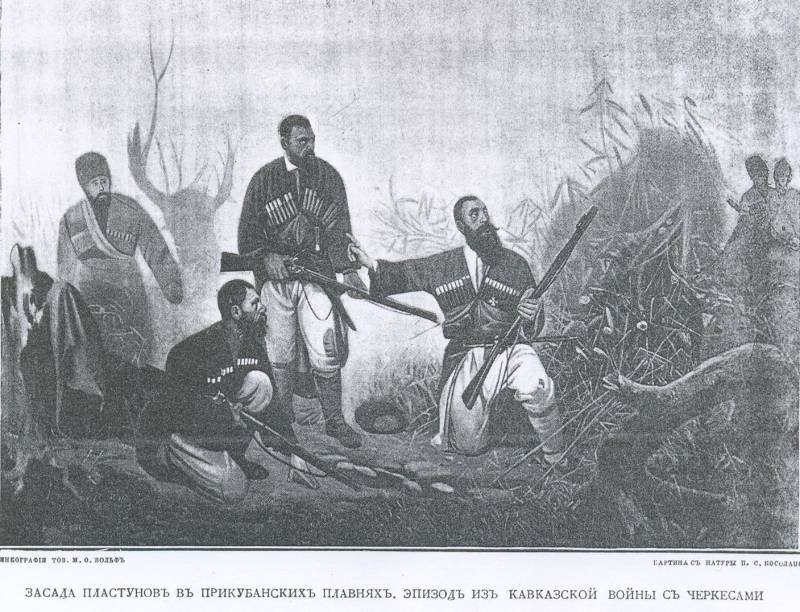

Фотографии

Кубанские казаки у рождественской ёлки

Кубань и Северный Кавказ в 19 веке всё ещё оставались диким краем, опасным и необжитым. Казачьи станицы напоминали скорее земляные укрепления, ощетинившиеся сторожевыми вышками, на которых и днём и ночью дежурил караул. Вокруг станиц оборудовали пикеты. А в потаённых местах стояли секреты с двумя-тремя проверенными казаками, способными долгое время в стужу и жару непрерывно следить за своим участком. Строго по часам, согласно уставу, в дозор выезжали казачьи разъезды.

Стреляющие праздничные дни

Несмотря на то, что в зимнее время боевые действия на Северном Кавказе по объективным погодным причинам обычно несколько затихали, ожидать спокойных праздников не приходилось. А посему казаки кордонной линии и ближайших станиц держались на стороже, и не зря.

Так, 26 декабря 1825-го года в районе Екатерининского поста на реке Кубань черкесский отряд в двести воинов совершил попытку прорыва. Неприятеля вовремя обнаружили казаки. Завязался скоротечный бой, в результате которого горцы отступили, потеряв четыре бойца убитыми.

4-го января 1826-го года горцы уже атаковали непосредственно казачье селение Ново-Екатерининское. При этом неприятельский отряд насчитывал до 4 тысяч человек. Однако столь крупное передвижение сил противника было обнаружено задолго до его подхода к границам селения. Отряд казаки встретили массированным ружейным и артиллерийским огнём. По сути, противник попал в засаду, поэтому, разбившись на группы, стремительно отступил, чтобы не потерять убитыми весь отряд.

27 декабря 1832-го года жаркий бой пришлось принять пикету урядника Суры, под командованием которого находились только 14 казаков. Под термином пикет скрывалось самое малое укрепление кордонной линии, окружённое плетнём с земляной насыпью и небольшим рвом. В тот день горский пеший отряд в 300 воинов подошёл к Кубани. На пути отряда стоял только скромный пикет, но укрепление оказалось необычайно «зубастым». Три часа урядник и казаки обороняли свою позицию. И, верно, были бы храбрые бойцы перебиты, если бы с соседнего поста не поспешила бы подмога, окончательно рассеявшая противника по Закубанью.

7 января 1855-го года вблизи Екатеринодара появился военный отряд горцев численностью 1000 воинов. Целью горцы выбрали не укреплённый город, а станицу Пашковскую, что юго-восточнее столицы Кубани. В то время Пашковская хоть и была крупной станицей, но, как и прочие станицы, кроме небольшого рва, земляного вала и сторожевых вышек, иных оборонительных сооружений не имела. Вся артиллерия же состояла из одного орудия.

Казачий пост

Мгновенно сыграли тревогу. На крепостной вал сбежались все мужчины, способные держать оружие. Стойкость обороняющихся заставила горцев увязнуть в бою. Наконец противник начал отступать, надеясь переформироваться и снова броситься на штурм. К счастью, в Екатеринодаре уже знали о нападении на станицу, и через некоторое время кавалерийский отряд во главе с генералом и наказным атаманом Черноморского казачьего войска Григорием Ивановичем Филипсоном прибыл к Пашковской. Казаки рассеяли неприятельский отряд и начали преследование врага.

Война войной, а Рождество по календарю

Несмотря на практически блокадное положение большинства казачьих станиц, праздники отмечались с торжественной обрядностью и по определённым правилам. Более того, вопреки реформам Петра Великого, насаждавшего празднование Нового года с 31 декабря на 1 января, казаки, отличавшиеся патриархальностью укладов, упорно продолжали праздновать именно Рождество по старинной традиции, вплетя в святки заодно и Новый год, но на другой основе.

И тут легко запутаться, т. к. вплоть до 1918-го года вся держава жила по Юлианскому календарю, согласно которому Рождество выпадало на 25 декабря, далее следовал Новый год, а Крещение, по сути, совпадало с современным Рождеством.

Вплоть до самого Рождества длился Филиппов пост, т.е. Рождественский. Поэтому никаких бурных застолий в вечер перед Рождеством не было. Основным ритуалом в это время была вечеря, т.е. ужин, начинавшийся с кутьи и прочих постных блюд. Также было принято носить родственникам и друзьям кутью и пирожки. Обычно гостями были либо дети, либо молодые семьи. Конечно, не обходилось и без доли чисто славянских обычаев. К примеру, к ужину «звали» Мороза или же ставили приборы умершим предкам.

Утром на Рождество многие станичники устремлялись в церковь. А на улицах уже вовсю гуляли так называемые христославы. Это могли быть и дети, и молодёжь, и даже взрослые казаки. Компания христославов носила макет звезды и исполняла обрядовые песни, славящие Спасителя.

А уже рождественским вечером совершался обряд колядования. В нём принимали участие дети и женщины. Колядовщики, как и христославы, пели обрядовые песни, но их песни носили не только религиозный характер. Песни-колядки могли призывать к обильному урожаю, счастливому браку или рождению ребёнка. Колядование сопровождало весь святочный цикл. Колядки исполнялись на Рождество, Новый год или же на Крещение.

А вот Новый год, празднование которого носило несколько «казённый» характер поначалу, легко вплели в религиозный календарь. Так, вечер накануне Нового года именовался «Щедрым» по имени святой Мелании Римлянки, получившей имя Щедрой за эту черту характера. Первый же день Нового года называли «Васильевым» днем в честь святого Василия Великого. Согласно традиции, молодую пару рядили в Меланью и Василия. В компании женщин и девушек «Меланья» и «Василий» ходили по дворам под особые песни – «щедровки», за что хозяева дворов одаривали щедровщиков пятачком, колбаской или пирогами. В конце гуляний щедровщики устраивали застолье.

Куда более хулиганистым был обряд вождения либо настоящей козы, либо ряженого в неё казака. Гуляя от одного двора до другого, такие компании всячески ругали хозяев, обвиняли в жадности, грозили изломать плетень или вынести ворота. Хозяева вынуждены были впустить в дом «козу». И тут начиналось настоящее выступление, которое оканчивалось падением «козы» у ног хозяев, дабы выпросить подарки.

Ещё более хулиганские выходки следовали за забавными новогодними «бесчинствами», которые при этом носили важную социальную функцию. Так, шумные компании молодых казаков в праздничные дни имели полное право, к примеру, снять с соседнего дома ворота и унести их на другой конец станицы. Делалось это не со всяким двором. Такими «шутками» воспитывали только дома, в которых жила гулящая девушка или нерадивый казак.

И, конечно, не стоит забывать ритуал посевания. Наутро Нового года мальчики, юноши и даже мужчины устремлялись в гости с мешочком семян. Они должны были стать первыми гостями в новом году, что, по поверьям, сулило хозяевам удачу. И тут важным моментом является то, что в посевании не могли участвовать женщины, т. к. появление на пороге барышни в Новом году считалось дурным знаком. Естественно, следовала благодарность хозяев. При этом песни-«посевалки» у терских, кубанских и донских казаков были отличными друг от друга в корне. Впрочем, вышеозначенные «щедровки» своим содержанием тоже крайне отличались у казаков Кубани и Терека.

Праздничный стол

К Рождеству традиционно уже было заготовлено мясо : кабан, барашек, индейка и т.д. Ассортимент блюд был внушительным: колбасы, холодец, черемша на постные дни, большие пироги и всеми любимые пирожки. Начинки последних сами по себе были целым меню. Пирожки начиняли фасолью и горохом, картофелем и капустой, вареньем сливовым и алычовым, вишнёвым и яблочным, в ход шёл даже кислый кизил. А в качестве питья казачки варили узвар.

Особое культовое место занимала кутья. Готовили её из пшеницы, ячменя и даже кукурузы, добавляя в эту, по сути, кашу изюм. Заправляли готовое блюдо сладким тягучим мёдом. Обрядность блюда подчёркивалось тем, что сразу из печи кутью переносили в «красный угол», т.е. к иконам. Но не только кутья имела сакральный смысл. К Рождеству вместе с кутьёй готовили особый хлеб. Это были «сгибушек Спасителя» (хлеб в форме конверта) или «сакрестия» (буханки с изображением креста).

При этом праздничные блюда на рождественское время у казаков различных войск хоть и имели общие черты, однако также обладали определёнными отличиями. Так, к примеру, среди казаков Терского и Гребенского казачьего войска был распространён особый рецепт праздничного гуся по-казачьи. При этом готовить гуся к Рождеству начинали с первым выпавшим снегом. Считалось, что к этому времени живность нагуляла достаточное количество жира. Свежую тушку гуся ощипывали, отваривали в 5-6 литрах воды с 500 граммами соли на медленном огне в течение полутора часов. После этого гуся вялят, а затем ещё и коптят. Такое мясо могло сохраняться около двух, а порой и трёх недель. К окончанию Филиппова поста, т.е. на Рождество, можно было разговеться этим кушаньем.

Таким образом, на рождественские праздники в полной мере реализовывался принцип кубанского застолья. Стол хозяина дома, по поверьям, должен был быть накрыт таким количеством блюд, чтобы самого хозяина за ними и видно не было. Порой доходило до курьёзных моментов. Так, если угощенье не было должной высоты, хозяин дома усаживался за самую низкую скамью, чтобы спрятаться с глаз.

К тому же рождественские блюда обязаны были накормить не только домочадцев, но и многочисленных гостей, среди которых могли быть даже не очень близкие люди. Накормить одинокого казака-ветерана или малоимущего также было традицией праздничных дней. А к концу 19-го века казаки даже создавали благотворительные фонды для своих небогатых соотечественников, поэтому даже небогатые казаки могли рассчитывать на праздничное угощение.

Увы, большая часть этих колоритных традиций канула в Лету в лихом времени Гражданской войны. А некоторые просто стали опасны. Так, например, приуроченные к праздникам кулачные бои в краю, в котором ветры революции разделили народ, стали смертельно опасными. С одной стороны вставали казаки-красноармейцы, а по другую могли оказаться бывшие казаки Добровольческой армии. Бились ветераны Гражданской войны отчаянно. Поэтому традиции, способные связать общество, отныне не работали, оставшись в памяти только как историческое наследие.

Рождество – один из главных христианских праздников. Русская, Иерусалимская, Сербская и Грузинская Православные Церкви его отмечают 7 января по григорианскому календарю. Относится он к двенадцати главным (двунадесятым) церковным праздникам Православной Церкви.

Справлять Рождество начали еще христианские общины Рима, а Третий Вселенский собор 431 года в городе Эфесе официально узаконил его статус.

Истоки праздника

Сам праздник установлен в честь рождения по плоти Христа девой Марией. Случилось это в соответствии с ветхозаветными пророчествами в городе Вифлиеме, куда Мария и старец Иосиф пришли на перепись населения. В Евангелии эти события описываются так:

«Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». (Евангелие от Луки 2:4-7)

После того как Мария родила младенца в яслях, к нему на поклонение первыми пришли пастухи, услышавшие ангела. Затем прибыли и волхвы, ведомые особой звездой, и принесли Христу в дар золото (как Царю), ладан (как Богу) и смирну (как Человеку).

Все эти события, так или иначе, отразились на праздновании Рождества среди разных христианских народов. Евангельские сюжеты находили свое отражение в традициях и обычаях отмечать церковный праздник. Интересный культурный пласт оставили Рождественские дни и в казачьей культуре. Сам праздничный цикл можно разделить на три части: пост, Рождество и святки.

Сочельник

Дабы приготовить себя к встрече с родившимся Спасителем, христиане обязаны соблюдать Рождественский (Филиппов) пост, начинающийся 28 ноября и заканчивающийся 7 января. Таким образом, 40 дней длится период, когда церковь предписывает воздерживаться от скоромной пищи, мирских веселий и усилить молитву.

Особое место занимает последний день перед Праздником, 6 января. Называется он Рождественский сочельник. Пост в этот день наиболее строгий, вкушать пищу не разрешается до появления на небосводе первой звезды. Делается это в память о звезде Вифлиемской, которая возвестила миру рождение Христа.

После вечернего богослужения вся большая казачья семья собиралась за столом. С предпраздничным ужином связано много обычаев. Хозяйки подавали двенадцать постных блюд по числу апостолов, в их числе обязательно присутствовали узвар (напиток из сушеных плодов и ягод) и на основании него варили кутью (блюдо из цельных зерен пшеницы или риса, с добавлением меда и орехов).

Сам праздничный стол украшался свечами и ветками, а под его скатертью и возле образов (икон) стелили сено. После молитвы все садились за предпраздничную трапезу. Старшие учили детей, рассказывали о событиях Рождественской ночи, пастухах и волхвах, пришедших на поклонение Спасителю.

Закончив ужин, все члены семьи обменивались заранее приготовленными подарками. После этого дети разносили кутью по станице соседям, крестным родителям и родственникам.

Христа славить

Поздним вечером сначала дети, а затем и взрослые шли «Христа славить» (колядовать). Иногда брали с собой картонную восьмиконечную звезду в память о звезде Вифлеемской, «вертепы», ящички со свечами и деревянными фигурками в виде пещер, в память о месте рождения Христа, или еще какие-нибудь атрибуты праздника. Некоторые вымазывали лицо копотью либо разноцветными красками, «рядились».

Так группы детей ходили по станице (хутору) и стучали в калитки казачьих куреней и хат. Считалось большим грехом для хозяев не пустить христославщиков. Связано это с традицией гостеприимства в православии, где каждый гость может рассматриваться, как посетивший хозяина дома сам Христос. Следовательно, откликнутся на просьбу гостя – угодить самому Богу, что поможет получить добрый ответ на Страшном суде.

Казачка Макеева Евдокия Ивановна (1930 г.р.) из хутора Ещеулова свидетельствует: «Бывало, как стукнеть двянадцать нощи, мама нас подымать и говорить: «Одевайтеся, болюшки, пора идти христославить!»

И всегда с нами отец ходил, потому, как одним детям негоже без старшего быть, не принято. Придем ко двору и крищим: «Хозяева, пуститя Похристославить!» и они нас у дом зовуть. Как зайдем, так сразу разделяемся – девщата сюда, а ребята чуть дальше, на святой угол перкрестимся и поем хозяевам, «Христославим».

Пели церковные песни, духовные стихи, просто детские колядки. За окном раздавали дружные голоса: «Можно похристославить?» Получив согласие, компания входила в дом и хором пела:

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!»

После чего следовало поздравление хозяев с Праздником, пожелания здоровья и счастья. Христославщиков щедро одаривали деньгами, пирогами, конфетами.

Обычай славить Христа еще с XVII века в аутентичном виде сохранился и у казаков-некрасовцев, пронесшим его через столетия.

Христославщик приходил к дому и говорил:

— Господи Исусе Христе помилуй нас.

Хозяин отвечал:

— Аминь!

— Евлампий Кирсанович, пустите Христа пославить.

— Добро пожаловать.

— Спаси Христос!

— Боже милостив буди нам грешным. Создавый нас Господи и помилуй нас. Без числа согреших Господи прости нас грешных.

После чего начиналось пение:

«Христос рождается, славите!

Христос в небе, срящите!

Христос на земле, возноситеся!

Пойте Господеви, вся земля,

И веселием воспойте, людие,

Яко прославися…».

По окончании пения христославщики читали «отпуст» и говорили:

— С великим торжественным праздником вас поздравляем Евлампий Кирсанович и Фёкла Ивановна.

Хозяева благодарили в ответ.

— Спаси Христос!

— Спаси Христос!

Гости продолжали.

— На многая лета, на многая лета! А теперя позолотитя христославов!

И, получая дары, говорили:

— Спаси Христос!

Хотя песни и детали обычаев могли отличаться, но обычай «христославить» и колядовать является общим для казаков Дона, Кубани и Терека.

День праздничный

Рождество для казаков – самый яркий, красочный, веселый праздник. С раннего утра 7 января вся станица спешила на литургию, чтоб прославить явившегося во плоти Спасителя. Улицы, майданы, дома — все было готово к празднику, а церковные колокола возвещали людям о родившемся Христе.

Дома станичников ждали богатые угощения. К Рождественскому столу готовились заранее и основательно, а «холодные» помещения были забиты продуктами. После поста, когда христиане вкушали в основном крупы, хлеб и соленья, с разговением особое внимание уделяли мясным продуктам. Стол изобиловал горячими супами (лапша по-казачьи, куриный бульон, и другие) колбасами, копченостями, холодными и горячими блюдами из свинины и говядины, птицы, дичи.

Хозяйки делали пироги с мясом, творогом, повидлом, другими начинками. Одним из самых любимых среди традиционных Рождественских блюд для казаков слал студень (холодец), а также запеченный гусь либо индейка. Богатым был и выбор напитков, из которых можно выделить традиционное домашнее вино, вишневый морс, варенуху (компот из фруктов с красным вином). Делали множество разнообразной выпечки: булочки с маком и орехами, печенье, пряники.

После трапезы детей отправляли поздравить своих дедушек и бабушек, которым исполняли праздничные песни, стишки. Старики в свою очередь также поздравляли внучат.

Святки

После Рождества почти до праздника Богоявления (Крещения) длится праздничный период, называемый «святками». В эти дни христиане не постятся, а отдыхают. Казаки в это время обычно ходили в гости к близким и дальним родственникам, к друзьям, и сами принимали многочисленных зашедших посетителей. Были популярны игры, катания на санках, на конях.

Святки – время радости и добрых дел, время ожидания чуда, надежд на лучшее. В Рождественские праздники было принято особо помогать бедным, больным, сиротам, одиноким старикам, узникам.

В ночь на «старый новый год» традиционным блюдом были разнообразные вареники, с картошкой, капустой, сыром. Связано это с празднеством памяти святого Василия Великого, отмечаемого Православной Церковью 14 января по новому стилю. По домам ходили дети и «щедровали» со словами:

«Щедрык, вэдрык,

Дайте варэнык,

Грудочку кашкы,

Кильце ковбаскы».

Рано утром приходили «посевать», разбрасывая зерно по хате, приговаривали:

«Ходэ Илья на Васыля,

Бог ёго знае, дэ вин бувае,

У чистом поли там плужок ходэ

За тим плужком сама Матирь Божья,

Ризу носэ, Бога просеэ:

«Зроды, Боже, жито-пшэныцю,

Всяку пашницю!»

Дэ царь ходэ, там жито родэ,

Дэ царыця – там пшениця!

С Новым годом, с новым счастьем,

С Васылём днём!»

Хозяева в свою очередь благодарили гостей дарами.

Заканчивались Святки 19 января большим православным праздником, Богоявлением. В народе этот день называют Крещением Господним, потому как Христос крестился в водах Иордана, во время чего на него сошел Дух Святой в виде белого голубя.

Троекратное погружение в воду во время таинства Крещения означает смерть, а исхождение из воды – воскресение. День накануне – строгий пост для православных христиан, «крещенский сочельник». Праздничным утром в церквях проводится служба с обязательным молебном и освящением воды, которая в этот день имеет особую благодатную силу.

Широко распространен в народе обряд купания в «Иордане», проруби проделанной в реке специально для этих целей, как правило, в виде креста. Считалось, что искупавшийся в этот день во время самых сильных «крещенских морозов» не только не заболеет, но напротив, – укрепит свое здоровье на целый год.

Рождественские традиции казаков тесно связаны с христианской религией. Пережили они не одну сотню лет. Живут они, несмотря ни на что, и сегодня. В них заключается мироощущение народа, его культура.

Если они исчезнут, народ может превратиться в безликую массу и исчезнуть.

http://kavpolit.com

К Рождеству, которым оканчивался строгий филипповский пост, готовились загодя, не торопясь. Собирали снедь на рождественское застолье. Считали наши предки, что праздничный стол всему свету покажет, каков достаток в доме хозяина

По традиции резали к празднику кабана или барашка, гусей да индеек, варили холодец, колбасы делали, пекли пироги с мясом да фруктами.

И хоть 7 января угощались казаки всевозможными яствами, накануне, 6 января, на стол ставили постные блюда.

Мороз — в дом, петух — на замужество

На свят вечер главным блюдом стола считалась кутья. Называли ее «багата кутья» или «вечеря». Готовили наши предки это кушанье из пшеницы или ячменя, о чем мы, потомки, успели позабыть, используя для кутьи исключительно рисовую крупу.

К кутье обязательно полагалось сварить узвар — напиток из сухофруктов. Самое главное праздничное блюдо готовила, конечно же, хозяйка дома. Бытовал, однако, по станицам обычай, чтобы первой мешала кутью старшая дочь. Выполнив эту почетную обязанность, девушка, держа в руке ложку, выходила на крыльцо. Долго стояла и прислушивалась, с какой стороны запоет петух. Именно в ту сторону, по поверью, должна она была поехать после замужества.

Закончив с готовкой, кутью и узвар ставили на покуть (место в хате, расположенное по диагонали от печи, обычно там сходились поставленные углом две скамьи) в Святой угол. Перед тем стлали в углу сено, а когда ставили кутью, квохтали, подражая курам, да приговаривали: «Узвар на базар, а кутя на покути! Кво-кво-кво!» Сено, на котором стояла кутья, после не выкидывали, а подкладывали в гнезда кур, чтобы те лучше неслись. В этом сене хозяин дома должен был отыскать шерстинку. В кубанских станицах считали, что в будущем году следует покупать скотину и птицу только того же цвета, что и найденная шерстинка, а живность другой масти не ко двору придется.

В станицах к празднику пекли и специальный обрядовый хлеб: сгибушек Спасителя (в виде конверта), кореженки (в форме улитки), сакрестия (булочки с изображением креста из теста).

Соблюдали казаки и еще один рождественский обычай, очень красивый. За две недели до праздника отец семейства срезал ветку вишни. На ней непременно должны были быть еще семь отростков. Веточку ставили в глиняный горшок с водой и размещали в Святом углу. И если к Рождеству она успевала расцвести, ожидало всю семью счастье и благополучие.

Трапеза начиналась с появлением первой вечерней звезды, и вначале всегда разговлялась кутьей, которую вместе с узваром предварительно окропляли святой водой.

Первая ложка кутьи полагалась главе семьи. Но прежде чем поднести ее ко рту, хозяин дома приглашал к столу Мороза. Взяв ложку с кутьей, отец семейства подходил к окну со словами: «Мороз, Мороз, иди до нас вечерять! Не морозь наших телят, курчат, гусят, поросят и нас!»

А вечером, читаем в монографии В. Ф. Никитина «Традиции казачества», начиналось любимое занятие детей и подростков — «ношение вечери». По кубанскому преданию, носить кутью с пирожками непременно должны были мальчики, так как казаки верили, что пока это происходит, миру не угрожает конец света.

Кутью обязательно несли крестным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: «Здравствуйте, с праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали».

Хозяева пробовали кутью, а взамен докладывали свою. За принесенную вечерю детвору ожидали подарки: мелкие деньги, конфеты и орехи. Также девочкам дарили платки и кукол, а мальчикам — рубашки и деревянных коников.

Мужчина в гости — хозяевам счастье

Ранним рождественским утром мужчины, парни и мальчики отправлялись рождествовать (христославить).

Накануне для проведения этого обряда они изготавливали из фанеры, сита и обруча «звезду», чаще всего восьмиконечную. Лучи обычно украшали цветной бумагой, лентами и бумажными цветами, внутрь помещали иконку, свечу или лампадку. Готовую «звезду» несли на высоком шесте впереди группы рождествующих.

Все старожилы отмечают, что рождествующим никогда не отказывали в проведении обряда и всегда с нетерпением ждали, когда же они постучат в двери дома со словами: «Пустите порождествовать!»

Первого вошедшего мужчину просили сесть на шубу, что лежала на пороге, чтобы достаток позвать в дом. Вслед за первым гостем остальные, поставив «звезду» перед собой, поворачивались в Святой угол (он находился на востоке) и исполняли тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!», отмечает В. Ф. Никитин.

Пришедших щедро одаривали всякой снедью: колбасами, салом, пирожками, конфетами — и мелкими деньгами. Взрослых приглашали за стол с угощениями и вином. Не принять рождествовальщиков считалось большим грехом.

Если на Рождество первым гостем в доме оказывался мужчина, семье было обеспечено счастье и благополучие на год вперед.

Праздники на Рождество, по старинному обычаю, устраивали и в станичной избе — после молебна организовывался общий обед. Станичники на него приносили все, что было самого вкусного.

Королевой стола становилась «варена» — смесь водки, меда, изюма, сушеных груш и яблок, сваренных с имбирем и другими пряностями. За ней в ход шли горилка, пиво, мед, наливка, брага. Впрочем, напитки наших предков похожи на одноименные высокоградусные пития современников только названиями. Готовились они совсем по другим технологиям.

К примеру, мед, который пили казаки, делился на дешевый вареный и дорогой ставленый. Последний готовили холодным способом, сбраживая с ягодным соком, выдерживая по 10-15 лет и дольше. Он был доступен лишь весьма состоятельным людям, а остальное население, как правило, упивалось вареными медами.

На Вечерю — семейный ужин приходили в родительский дом женатые сыновья со своими детьми. Приглашали в Святый вечер в дом одиноких соседей.

На стол ставили прибор и для почившей родни. В некоторых станицах существовал обычай открывать двери и громко звать ушедших предков к столу.

Вечером накануне Рождества полагалось также носить вечерю (кутью, пирожки). Делали это дети, подростки обоего пола, молодые семейные пары. В некоторых станицах вечерю несли дедушкам, бабушкам, родителям, в том числе крестным. В других вечерю несли не только родственникам, но и практически всем окрестным жителям. Отведав принесенной кутьи и пирожков, хозяева взамен добавляли своей. Так поступали в каждой семье, считалось, что это способствует укреплению семейных связей.

Рождество встречаем, Христа славим

Рождественская ночь считалась наиболее важной, самой волшебной в году. Этой ночью, с первым ударом к заутрени, вставала вся казачья семья, пишет историк казачества Г. Астапенко. Хозяйки топили печь, и все спешили в церковь на службу. Но еще раньше уходили из дома дети — славить Христа.

По обычаю, этим занимались мальчики — дети и подростки от пяти до четырнадцати лет. Однако раньше, в XVIII веке, как отмечают исследователи, «христославить» в казачьих станицах ходили и старики, перебираясь компаниями из дома в дом. Христа славить начинали обыкновенно с дома войскового атамана. Сам атаман, бывало, присоединялся к компании старшин и вместе с ними ходил по всем жителям станицы. Во всяком доме они пели «Христос рождается», за что хозяин непременно должен был заплатить.

Если «христославили» мальчики 4-5 лет, то, входя в дом, они говорили:

«Я маленький хлопчик,

Принесу Богу снопчик.

В дудочку играю, Христа забавляю.

А вы люди знайте, копеечку дайте,

И курочку, петушка, и пшенички два мешка».

«Чем же вы берете?» — спрашивали хозяева. «Чем Бог послал!» — отвечали ребята. Их наделяли пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами, деньгами.

Их принимали только до восхода солнца. Взойдет солнце, вернутся люди от заутрени — христовщикам говорят: «Скоро колядовать будут, а вы все еще христославите!» Колядовали станичники всего один вечер — в первый день праздника, распевая при этом следующую песню: «Да радуйтесь земли, веселитесь, люди, — Сын Божий народился!»

Христославщики могли использовать только словесный текст, исполняя, например, «Рождество твое, Христе Боже наш…» или «Христос родился…». А могли представлять театрализованные библейские сюжеты, связанные с рождением Спасителя. Участники представления часто использовали при этом Звезду — в традиционной форме звезды, в виде ветки-тройчатки или, реже, креста или ящика с прорезью для свечи.

Вечером 7 января исполнялось колядование. В некоторых станицах колядки (исполнявшиеся на Рождество, начинающее собой Святки) и щедровки (которые пели в конце Святок) рассматривались как одно и то же.

В Рождественских традициях тесно сплелись как христианские, так и «нехристианские», «языческие» элементы. И те, и другие отражали идею нового, рождения, наполнения, изобилия. Особым образом эта идея отражена и в названии вечера накануне Нового года (13 января): щедрый вэчор. Она ярко проявляется и в убранстве новогоднего стола. Он должен был быть обильным и разнообразным, чтобы «год полным был». На столе было все. Обязательно пекли специальную «новогоднюю хлебину». В некоторых семьях старались так заставить стол едой, высоким хлебом, чтобы хозяина не было видно. Или же хозяин специально садился на низкую скамеечку, пригибался. Под скатерть в некоторых станицах стелили солому или сено из-под рождественской кутьи, «чтобы богато жили». А на следующий день после Рождества отмечался праздник повивальных бабок и рожениц, так называемые «Бабьи каши».

«Во многих местах после празднования Рождества Христова казаки, имеющие детей, с казачками вечером ходят к повивальной бабке и приносят ей водку, харч, блюда пирогов или блинов и всякой всячины», — отмечала автор-составитель русского земледельческого календаря «Круглый год» А. Ф. Некрылова.

Повитуха — женщина, помогающая при родах, была в станице лицом совершенно особым. В ней нуждались. Скольким людям она помогла появиться на свет, скольких женщин спасла. Сама повитуха была, как правило, бездетной. Или овдовела рано, или по другой какой причине. Каждый год на второй день Рождества у нее собирались женщины, родившие в прошлом году, и те, кто был ранее, чтобы потолковать о своих «бабьих делах». Гостьи идут со своей «кашей» — так называют угощенье и небольшой подарок для повитухи. Забот-то у женщин всегда невпроворот, зато этот день был их: гуляли и напивались до такой степени, что пришедшие за ними мужья буквально растаскивали их по домам.

Чудеса на Рождество

В казачьих станицах считалось, что в Сочельник получает способность разговаривать домашний скот. Вода в бочках, колодцах и источниках в волшебный вечер превращается в вино, а деревья в лесах и садах переходят с места на место или на короткий миг зеленеют и зацветают даже в сильные морозы. Со дна озер и морей на Рождество поднимаются затопленные монастыри и храмы, можно даже услышать звон с их колоколен.

Наши предки считали, что в этот вечер спускаются на землю духи предков (а также Божьего Сына), потому любой гость, входящий в дом в Рождество, воспринимался как особа священная, могущая повлиять на жизнь человека и его удачливость на ближайший год. Главным требованием было достойно принять, угостить или одарить посетителя.

К тому же по первому вступившему в дом визитеру хозяева гадали о будущем и приглашали гостя участвовать в домашних магических ритуалах, призванных обеспечить благополучие в хозяйстве.

К рангу таких сакральных гостей и «божьих посланников» причислялись в народной культуре и колядники, которые приносили «благую весть» о наступлении новых времен: о рождении Христа, обновлении мира, наступающем благоденствии и процветании хозяев. Из числа многообразных святочных обычаев именно колядование (то есть обряд посещения домов с магической целью поздравителей, получавших от хозяев вознаграждение) сумело воспринять новые элементы и символы христианского культа. По свидетельствам старожилов, записанных исследователями, раньше участниками обходов «со звездой» были в основном церковнослужители: священник, дьяк, псаломщик или певчие, к которым присоединялись активные прихожане. Позже «звездарями» стали сами селяне, которые восприняли ритуал как один из видов святочного колядования. Соответственно, постепенно стали меняться некоторые элементы церковного обхода. Прежде всего в народной традиции хождения «со звездой» растягивались на весь период святок, до праздника Крещения, 19 января.

Взрослые «славильщики» ходили поздно вечером, а дети и подростки — ранним утром. Мальчики-«звездари» посещали дома задолго до рассвета, спрашивая хозяина: «Дяденька, можно Христа пославить?» А хозяева поначалу делали различие между колядниками и «звездарями»: первые пели песни и произносили благопожелания под окнами, не входя в дом, а вторых всегда впускали в избу и там пришедшие «со звездой», оборотясь лицом к иконам, пели рождественский тропарь «Рождество твое, Христе Боже наш».

На Рождество «христославили» ранним утром и маленькие казачата. Часто дети не знали текстов, придумывая слова прославления Христа по дороге, но сам процесс им был интересен и значим, отмечают историки.

Настали святки — споем колядки

Святки — 12 святых дней между праздниками Рождества Христова (7 января) и Крещения Господня (19 января) установлены православной церковью в память рождения Христа и крещения его в Иордане. Святить, то есть блюсти свято, хранить в святости двенадцать дней после Рождества, церковь начала с древних времен.

В эти дни запрещалось совершать таинство брака, заводить игрища, пляски, петь соблазнительные песни по улицам, наряжаться в кумирские одеяния (от слова «кумир», называющего изображение языческого божества). Нельзя было работать, особенно после наступления темноты.

Так или иначе, но святость этих дней во многих областях и краях нарушалась гаданиями, ряжением и другими обычаями, сохранившимися от языческого праздника Коляды — поклонения природе.

Колядки, как и Святки, справляли в период зимнего солнцестояния. По древним воззрениям славян, это было время начала новой жизни, обновления природы, граница между старым и новым хозяйственными годами. Люди радовались повороту к лету, к теплу, к плодородию и веселью. «На коляду дня прибыло на куриную ступню», — повторяли в народе.

Коляду историк Н. М. Карамзин назвал славянским мифологическим персонажем, связанным с началом весеннего солнечного цикла, «богом торжества и мира». Обряды колядок были направлены на то, чтобы рос хлеб и плодился скот, чтобы в доме был достаток, в семье — счастье, чтобы жизнь продолжалась, повторяя цикл за циклом. Об этом пелось и в колядных песнях:

… А дай Бог тому,

Кто в этом дому!

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста!

Ему с колосу осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна — пирог.

Наделил бы вас Господь

И житьем, и бытьем,

И богатством…

Колядовать начинали с рождественского сочельника. Молодежь надевала самодельные маски, подвязывала льняные бороды, рядилась в шутливые костюмы, состоящие из самых худых зипунов, вывороченных шерстью наружу. Обычно четверо парней несли чучело кобылы, связанное из соломы. Верхом на «кобылу» сажали мальчика-подростка, одетого в костюм горбатого старичка с предлинной бородой.

Коляду, как правило, изображал ряженый в образе козла. Рядились также в коня, корову и других животных, воплощавших плодородие. Ряженые врывались в дома, пели, плясали, предлагали погадать. Хозяевам полагалось гостей без подарков и угощения не отпускать. За что ряженые сулили им полное благополучие и счастье. Скупым, которые ничего не давали, могли пропеть и такое:

Коляда, моляда,

Уродилась коляда!

Кто подает пирога —

Тому двор живота,

Еще мелкой скотинки

Числа бы вам не знать!

А кто не дает ни копейки —

Завалим лазейки,

Кто не дает лепешки —

Завалим окошки,

Кто не дает пирога —

Сведем корову за рога,

Кто не даст хлеба —

Уведем деда,

Кто не даст ветчины —

Тем расколем чугуны!

С церковными традициями святости 12 дней между Рождеством и Крещением это веселое действо не слишком гармонировало.

В единстве противоположностей

Самый чудесный праздник родился, как это часто бывает, в соединении несоединимого.

После безуспешных попыток искоренить Коляду христианская церковь приняла мудрое решение включить ее в святки, приспособив игры и обряды Коляды к славлению Христа и «хождению со звездой».

В колядных песнях народ начал воспевать и Иисуса Христа, и праздник Рождества. Тексты для колядных песен стали сочинять священнослужители — так появились книжные колядки-канты.

Постепенно святки стали воплощением языческих и христианских верований — самым насыщенным разными обычаями, обрядами и приметами праздником. С языческих времен, например, сохранился обычай наряжаться на Святки в страшные маски. По существовавшему поверью, с Рождества до Крещения активизируются все темные силы, и ряженые, изображая из себя демонов, должны отгонять злых духов. Скверну переряживания смывали в праздник Крещения святой водой.

Двенадцать святых дней закладывали основу будущего года, поэтому Святки было принято проводить не только весело, но и в любви, согласии с близкими. Родственники ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздником.

На святки самая строгая мать, отмечает историк С. В. Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», не заставит дочку прясть и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера, когда на улице льется широкой волной веселая песня парней, когда на посиделках заливается гармонь, а толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают «слушать» под окнами и гадать в поле.

В святые вечера гаданиями и магическими обрядами, способными в какой-то мере предопределить будущее, занималась не только молодежь. К примеру, женщины в эти дни мотали тугие клубки пряжи, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Ткать было грешно, иначе в праздник случится несчастье. Грешно было и охотиться на святки на зверей, птиц.

Девушки обычно наряжались в чужие одежды и закрывали лицо платком, самые бойкие облачались в мужской костюм. Парни надевали женские платья. Так веселили и дурачили они жителей соседних хуторов и станиц, когда приходили к ним в гости.

На Святках совершали разные «очистительные» обряды: окуривали дом и окропляли его водой, выбрасывали на улицу мусор, чтобы вместе с ним выбросить и нечистую силу, если она успела пробраться в жилище.

Думается, древние обычаи предков могли бы помочь и нам, потомкам, сделать свой дом богатым, а жизнь — счастливой.

В народе говорят: «Каждое дерево сильно своими корнями, отруби их — и древо погибнет». Элементы древней Коляды и церковные рождественские традиции, соединившись вместе, сделали нас наследниками удивительного праздника. А наша задача — не дать традициям угаснуть, передать их детям, чтобы те донесли их до своих детей, а те — до своих. Чтобы жизнь продолжалась и каждый раз кто-то юный и чистый накануне Рождества верил в чудо.