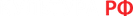

Украина. Опошня (Полтавская обл.). Мастер: Диденко Ганна Павловна

Композиция, изображающая колядование. Веселая компания с песнями, плясками, а также с козой и рождественской звездой заявилсь к радушным хозяевам ))

Коляда́ (вар. Каляда) — традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием, позднее приуроченный к Рождеству и Святкам (ср. коло — круг). Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись подарки, переодевания (ряженье с использованием шкур, масок и рогов).Колядки обозначали первый день месяца. Есть и другие объяснения, например от слова коло – круг. Рождественские праздники: с 24 декабря по 6 января. Рождественско-новогодние праздники начинались колядованием. Так назывались праздничные обходы домов с пением колядок – песен, в которых славились хозяева дома и содержались пожелания богатого урожая, изобилия и т.д. Началу года придавалось особенное значение: как встретишь Новый год, таков он и весь будет.

По одной из гипотез, «Коляда» представляет собой раннее (в конце праславянской эпохи) заимствование из латыни, где календами (лат. calendae; от calo «взывать») именуются первые дни каждого месяца, непосредственно или через греческое посредство (καλάνδαι). Показательно в этом отношении польск. kolęda с носовым гласным — наследником латинского «н». Соответствующие слова балтийских языков являются заимствованиями из славянских.

Коляда на Украине

В украинских колядках языческий элемент проявляется обрядах, в запевах с Авсеня, с восхода солнца, и, быть может, всего сильнее в колядовании с козой. Под козой здесь, вероятно, подразумевается какое-то мифическое существо. Обход с козой представляет остаток верования, оставившего многочисленные следы и в Западной Европе и состоявшего, по толкованию Маннгардта, в том, что душа нивы (сеножати и растения вообще) есть козло- или козообразное существо (как и Фавн, Сильван), преследуемое жнецами и скрывающееся в последний не сжатый сноп. С течением времени в обряд с козой могли проникнуть и др. элементы, не имеющие отношения к древнему язычеству. В самих песнях отчасти проявляется разграничение элементов христианского и языческого. Рождественские песни в узком смысле называются колядками, они приютились под сень церкви, поются в Румынии на лад священных песен, на Украине членами церковных братств — черта, напоминающая колядные общества средневековой Европы (см. Каланды). К чествованию же языческого новолетия, прикрывшегося именами христианских святых — Василия (1 января) и Мелании (31 декабря), приурочены другие песни, которые называются щедро(и)вками [(щедрівками)] и представляют свой особый размер, стиль, определенный древней обрядностью, гаданиями о «щедром», богатом годе. Вне пределов Белоруссии и Украины нет и термина щедривка или ему соответствующего. Кое-где различаются и самые исполнители обряда, смотря по его языческому или христианскому источнику.

Начинает Колядки Оусень (Овсень), который уступает место Зиме. Кроме Оусеня, выступают ряженые-коза со свитой из зверей, которые подпевают. Животные представляют собой родовых тотемных животных. Также в свиту могут входить духи. Ряженых всегда встречают приветливо, ибо в них являются Духи Предков, которые пришли пожелать добра.

Неотъемлемым атрибутом празднования является звезда на шесте. Но эта звезда, возможно, появилась позже — после того как вместо чествования Коляды было введено празднование Рождества Христова как символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

Коляды в Белоруссии

Колядовать начинали вечером накануне Рождества: на обеденный стол клали сено и деньги, которые лежали до Щедреца (до Нового года — 14 января), чтобы то и другое в будущем году не переводилось. В этот день 6 января постились до вечера, и только с первой звездой садились за стол, на котором среди других постных блюд должны обязательно быть кутья и взвар. В вечер перед новый годом кутья подавалась с сытою — водой, подслащённой медом. Еда была обильной, мясной: блины с верещакой, жареная колбаса и пр. Взвар (своеобразный компот) обычно делался из сушеных яблок и груш.

В первый день Рождества ходили в гости в семьи своих крестников — носили им подарки. Вечером молодежь, а часто и дети ходили по хатам, распевая колядки. Все это со смехом, с шутками. Надевали вывернутый кожух, козью маску — и такую «козу» водили, прося у хозяев, «чтобы нашей козе да подарили решето овса, поверх колбаса, решето гречки на варенички». Дареную еду складывали в мешок. Кроме «козы» водили «медведя», «кобылку». На Полесье ходили колядовать со звездой из прутьев, надев её на шест. Звезду обтягивали белой материей, в середине горела свеча. Так делалось в память о звезде, которая зажглась во время рождения Христа.

Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив. Белорусских колядок много, найдется отдельно и для хозяина, и для хозяйки, и для детей.

Пришли святки-колядки На липовых саночках. Саночки поломалися, Рубашечки помаралися, А колядки потерялися…

Бегла свинка от Максимка, Да сгубила коляду, А ты, хлопчик, Не гуляй, не гуляй, А колядки собирай, собирай…

Отражены коляды и в поговорках. «На коляды ночью трещит, а днем плющит». «Пришли колядки — блины да оладки». «Колядки — хозяйские порядки».

Не дуй, не вей, метелица. Коляда! Не завевай дороженек, Коляда! Я к мамке иду, веночки вью. Коляда. От мамки пойду, венок разовью. Коляда! Цветок упадет, слеза проплывет. Коляда! А где венок — там ручеек. Коляда!

На коляды показывали кукольные представления театра-батлейки.

На Щедрец выбирали самую пригожую девушку — щодру, украшали её венком, лентами, и во главе с ней ходили по селу, девушки пели щедровки — те же колядки, но обращенные к хозяевам, величального характера, с припевом-рефреном «щедрый вечер, добрый вечер».

Хозяева не скупились: одаривали деньгами, пирогами, домашней колбасой (ведь к этому времени и кабан был заколот). Верилось, что будущий год воздаст сторицей.

Коляда в других странах

Так, в Болгарии ходят под Рождество, славя Христа — коледа́ри, под Новый год — василичáри; на Украине колядуют члены церковных братств, иногда со старостой во главе, испросив благословение священника, захватив церковный колокольчик и имея в виду выколядованное обратить на какую-нибудь благочестивую цель, щедруют же преимущественно дети, редко молодые женщины и парни; в Румынии под Рождество один состав певцов (юноши и отцы семейств, люди от 18 до 45 лет), под Новый год — другой (дети и юноши от 7 до 18 лет).

Бытовые и языческие корни коляды

Наряду с языческими и христианскими мотивами видную роль играют в К. мотивы бытовые, находящиеся в неразрывной связи с основной целью колядок — «дим звеселити», — прямо выраженной в самых песнях, в послесловиях или поколядях. Русские колядки совершенно чужды любовного элемента, встречающегося в румынских рождественских песнях. Имея своей задачей славление лица, которому они поются, выражение ему пожелания всяких благ, русские К. отличаются серьёзностью и задушевностью. Содержание этих пожеланий видоизменяется, смотря по полу, возрасту и состоянию тех членов хозяйской семьи, к которым обращаются колядовщики: хозяину сулится семейное счастье и довольство, девушкам — счастливый брак. Это желанное, колядка в эпической обработке представляет осуществившимся: хозяин живёт в довольстве и счастлив семьей, молодец — любовью и т. д. Колядки, воспевающие идеал брани, сулящие славу воинских подвигов, должны быть отнесены к числу наиболее древних. Во многих колядках сохранились черты древнего дружинного и княжеского века. П. В. Владимиров указывает многие черты, общие колядкам и былинам (например, запевы и заключения). Отразилась в колядках и позднейшая эпоха борьбы с поляками. Кое-что имеет и книжный источник (например «Ключ разумения», Иоанникия Голятовского). Ср. «Киевская Старина» 1889, № 1 и 1891, № 12.

Лучшие колядки сохранились в староруси, в Галиции у карпатских русинов. Большую стойкость обнаружили святочные обряды, во многом отмеченные чертами языческой древности, напоминающими как о чествовании новорождённого солнца, так и о культе предков. Как праздник в честь рождения солнца, К. сопровождается в некоторых местах России разведением костров (у сербов и хорватов сжигают бревно-бадняк; у скандинавов julblock; у французов caligneau, la souche de Noël; в Англии ylelog; осетины всю ночь под Новый год поддерживают огни), и к ней повсеместно приурочено много пожеланий урожая. Такое значение имеют переговоры за караваем хлеба (см. Корочун), обрядовое посыпание хлебного зерна, разнообразные гадания, мимическое подражание паханию, которое у галицких русинов развилось в целую игру, справляемую парубками в день св. Мелании. Благосклонное внимание богов, с языческой точки зрения, обуславливалось надлежащим их угощением, жертвоприношениями; отсюда обрядовое употребление хлеба, каши, но особенно свиньи. В новороссии печется ещё козулька, имеющая вид или козла на четырёх ножках (Владимирская губерния), или др. животных, или птицы (Олонецкая губерния); козюльку берегут из году в год, чтобы скотинка ходила летом домой и плодилась, а также, чтобы её любил дворовый хозяин (см. Домовой). Последнее поверье приводит нас к культу предков, который рельефно выступает в рождественской обрядности Украины и Беларуси. В «свят вечир» (канун Рождества) вечерний ужин, состоящий в Лубенском уезде, главным образом, из кутьи (ячная, изредка пшеничная) и узвара (отвар сушёных плодов), имеет семейный и в частности поминальный характер: кутью оставляют на ночь для умерших родственников; по народному верованию, на стене бывают видны смутные отражения маленьких, как куклы, людей, спускающихся к столу. Наибольшей архаичностью отличается празднование святок у белорусов, вообще не отличающееся от украинской обрядности. Любопытнейшую особенность белоруских святок составляют игрища, которые имеют отношение к гаданью о суженом, но отчасти напоминают и игрища «межю селы» летописца; наиболее замечательна женитьба цярэшки — игра с вакхическим характером, изображающая свадьбу нескольких пар.

Колядки

Святочные народные песни Колядки. широко распространены у украинцев, в меньшей мере у белорусов, у русских встречаются реже и то большей частью на севере в виде так наз. «виноградья», то есть в виде величальных песен с традиционным припевом: «виноградье, красно-зелено мое» (колядки у русских повидимому вытеснены вследствие особо сильной борьбы с ними церкви и правительства). Соответствия восточно-славянским К. встречаются в фольклоре всех других славянских да и многих других европейских народов. Особенно близки и по сюжетам и по форме к славянским К. колядки румынские, называемые colinda, ср. чешское и словацкое название песен — koleda, словинское kolednica, coleda, сербское — koleda, kolenda, албанское — kolĕndŭ. Считается что, перечисленные названия песен восходят к названию греко-римского праздника нового года — calendae. Название новолетия у многих народов было перенесено на праздник рождения христианского бога (болгарское — колада, коляда, коленде, французское — tsalenda, chalendes, charandes, провансальское — calendas) или на канун этого праздника (русское, украинское, белорусское — коляда). Подробное сличение новогодних и святочных празднеств новоевропейских народов с праздниками греко-римскими обнаруживает не только сходство названий, но и совпадение отдельных моментов обрядов, увеселений и пр. Разбираясь в сложном комплексе святочных обрядов и песен новоевропейских, в частности восточно-славянских, этнографы и фольклористы вскрывают элементы, восходящие у многих народов к явлениям традиционной аграрной магии и местных культов, элементы, заимствованные из греко-римской культуры как в эпоху дохристианскую, так и позднее, в причудливом сочетании «языческого» и христианского.

Яркими выражениями так наз. продуцирующей первобытной аграрной магии, правда при этом часто уже не осознаваемой современным крестьянством, являются многочисленные обряды, долженствующие изображением сытости и довольства вызвать урожай, приплод, счастливый брак и богатство. Христианская церковь очень сильно боролась с подобными остатками язычества как путем прямых запрещений, так и конкуренцией, то есть организацией своих торжеств и церемоний или вкладыванием христианского смысла в истолкование традиционных народных обрядов. В VI в., при Юстиниане, празднование январских календ было перенесено церковью на весь святочный цикл от рождества [25 декабря] по крещение [6 января]. Это обстоятельство должно было сильно содействовать смешению обрядов разных циклов, а также сопровождающих обряды песен. Новогодние обряды, гадания и песни, вызывающие урожай, с праздника нового года стали все больше переноситься как на рождественский сочельник, так и на крещенский вечер. Отсюда уже отсутствие строгого деления рождественских святочных К. и новогодних «щедривок» на Украине, первоначально различавшихся и по содержанию, и по форме (типические размеры украинских К. — 10-сложный стих с делением на два пятисложных полустишия, а «щедривок» — 8-сложный стих с четырёхсложным полустишием). Указанные явления в области истории смешения культов и обрядов сказались во всей полноте на истории развития обрядовых песен-К. и родственных им щедривок. Церковно-христианские моменты в содержании и бытовании естественно первоначально должны были преобладать в песнях рождественских, а не новогодних. Христианские К. в значительной мере питались церковными источниками, приближаясь и в напевах (напр. в Румынии и Украине) к церковным псалмам, распеваясь церковными братствами, напоминающими средневековые рождественские организации (calendae, calandsgilden, fratres calendarum).

Каковы основные сюжетные мотивы К.? Обстоятельный анализ образов украинских (наиболее разнообразных и многочисленных) К. произвел А. А. Потебня. Связи с балканскими К. (румынскими, греческими, сербскими) установил Александр Николаевич Веселовский. Очень многие К. и щедривки, в полном соответствии с первоначальным аграрно-магическим смыслом новогодних и святочных обрядов, имеют своим назначением в «величании» хозяина и членов его семьи при помощи словесных образов вызвать представления об урожае, богатстве, приплоде и браке. Поэтическое слово, как во многих других случаях в фольклоре, выполняет ту же магическую функцию, как и сопровождаемый им обряд (см. «Заговоры», «Гадания»). Ввиду многовековой давности К. и щедривок в земледельческой крестьянской среде большинство образов связано с хозяйственными заботами крестьянства, берется из хозяйственного обихода и природы деревни. Однако в соответствии с магической функцией песни, исполнители её стремятся к созданию образов, идеализирующих реальную бытовую жизнь крестьянина. Стремясь, например, в песне выразить пожелание богатства или заклинание его, крестьянские певцы, естественно, не довольствуются описанием привычного деревенского быта, а рисуют картины роскошной жизни вышестоящих социальных групп: князей, бояр, купцов. При этом надо предполагать, что здесь мы имеем дело не только с поэтической идеализацией крестьянскими поэтами мужицкого быта, а и с воспроизведением по традиции песен или отдельных образов, созданных в поэтическом творчестве самих господствовавших классов, подобно тому, как в крестьянской свадебной обрядности мы также встречаемся и с поэтической творческой идеализацией и с заимствованиями напр. из боярского быта и боярской поэзии. Во многих К. несомненно сохраняются образы и картины княжеско-дружинного и боярско-феодального строя. Наконец примитивные аграрно-магические, исторические и реально-бытовые элементы переплетены с чертами церковного песенного и легендарного творчества в его народной переработке. Здесь находим и мотивы библейских и апокрифических сказаний (картины рождества Христа, поклонения волхвов, странствия Христа, элементы апокрифических рассказов о крестном древе и его целебных свойствах, апокрифический рассказ о проклятии Христом и Богородицей осины и терна и т. д.). Во многих К. видно явное приспособление христианских легенд и мифов к потребностям аграрной магии. В одной, распространенной во многих вариантах К., рассказывается, «как сам милый господь волики гонит, пречистая дева есточки носит, а святый Петро за плугом ходит». Эта К., подобно тому, как это часто наблюдается в заговорах (см.), вводит в эпическую часть образы богов и святых, чтобы придать ещё большую магическую силу поэтической формуле. В иных случаях удается, при сравнительном анализе вариантов, с полной очевидностью вскрыть постепенность церковно-христианских напластований на первичные традиционно-поэтические образы. Во многих К. рассказывается о посещении хозяина святыми гостями, от к-рых зависит и дальнейшее счастье и благополучие человека; в других вариантах «гостейки» лишены христианских одежд: это — солнце, месяц и дождь, доставляющие радость и природе и людям. Солнце, месяц и дождик часто вступают друг с другом в спор, кто из них выше (важнее) других; и спор разрешается в пользу дождя, самого желанного гостя для земледельца:

«Сонечко говорит: «Нет як над мене: Як я освечу горы, долины, Церкви, костелы и вси престолы». Ясен мисячок: «Нет як над мене: Як я освичу темну ночейку, Возрадуются гости в дорози, Гости в дорози, волойки в стози». Дробен дожджейко: «Нет як над мене: Як я перейду три разы на ярь, Три разы на ярь мисяца мая, Возрадуются жита, пшеници, Жита, пшеници и вси ярници». Развитие эпической части в К. способствовало легкому проникновению в них мотивов из других самых разнообразных фольклорных жанров: эпических песен, в частности былин, сказок, духовных стихов, заговоров, загадок, лирических, свадебных и др. обрядовых песен. Это создает особое значение материала К. для фольклористич. исследований.

КОГДА В РОССИИ

НАЧАЛИ КОЛЯДОВАТЬ?

КОГДА В РОССИИ

НАЧАЛИ КОЛЯДОВАТЬ?

Колядки были важной частью древнего фольклора. В далеком прошлом такие песни пели в день зимнего солнцестояния, на повороте солнца от зимы к лету.

Колядованием называют старинный обряд: на Святки, Рождество и Новый год люди ходили по домам и исполняли поздравительные песни, за что хозяева вручали им угощения, а иногда даже деньги.

Эта традиция зародилась на Руси еще в языческие времена. Колядки были важной частью древнего фольклора. В далеком прошлом такие песни пели в день зимнего солнцестояния, на повороте солнца от зимы к лету.

Со временем на смену языческим песням пришли другие, основанные на христианских традициях. И сам обычай колядовать именно на Рождество появился на Руси только после Крещения в 988 году. Однако языческие мотивы во многих колядках сохранились, но соединились с ценностями и обычаями христианства. Так, в этих песнях упоминали Иисуса, Богородицу, а также почитаемых святых.

Колядовали как в обычной одежде, так и «ряжеными». Молодежь надевала костюмы и маски и перевоплощалась в разных персонажей. Рядились горбатыми старцами в лохмотьях, купцами, животными, например медведем, козой или волком, а также фольклорной нечистью. Лица раскрашивали сажей или свекольным соком, надевали нелепую одежду, чтобы казаться смешными или страшными. С собой часто брали палки, метлы, кочерги и косы.

Колядование было связано с подношением подарков. Обычно хозяева дома угощали ряженых блинами, лепешками, пирогами, сладостями, пряниками, медом, сметаной и специально приготовленным печеньем в форме животных. А в домах, где жили девушки на выданье, певцов одаривали пирогами с мясом.

Колядованием называют старинный обряд: на Святки, Рождество и Новый год люди ходили по домам и исполняли поздравительные песни, за что хозяева вручали им угощения, а иногда даже деньги.

Эта традиция зародилась на Руси еще в языческие времена. Колядки были важной частью древнего фольклора. В далеком прошлом такие песни пели в день зимнего солнцестояния, на повороте солнца от зимы к лету.

Со временем на смену языческим песням пришли другие, основанные на христианских традициях. И сам обычай колядовать именно на Рождество появился на Руси только после Крещения в 988 году. Однако языческие мотивы во многих колядках сохранились, но соединились с ценностями и обычаями христианства. Так, в этих песнях упоминали Иисуса, Богородицу, а также почитаемых святых.

Колядовали как в обычной одежде, так и «ряжеными». Молодежь надевала костюмы и маски и перевоплощалась в разных персонажей. Рядились горбатыми старцами в лохмотьях, купцами, животными, например медведем, козой или волком, а также фольклорной нечистью. Лица раскрашивали сажей или свекольным соком, надевали нелепую одежду, чтобы казаться смешными или страшными. С собой часто брали палки, метлы, кочерги и косы.

Колядование было связано с подношением подарков. Обычно хозяева дома угощали ряженых блинами, лепешками, пирогами, сладостями, пряниками, медом, сметаной и специально приготовленным печеньем в форме животных. А в домах, где жили девушки на выданье, певцов одаривали пирогами с мясом.

“

Пришла коляда

Накануне Рождества.

Дайте коровку,

Масляну головку!

А дай Бог тому,

Кто в этом дому,

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста…

В этой колядке упоминается «коровка» — обрядовое печенье в виде рогатого скота, которое пекли на Рождество.

В древности богатым дарам для колядовщиков приписывали магическое значение. Считали, что если ряженых не угостить, то жадных хозяев ждут в новом году несчастья. Также колядующие могли обидеться и по-своему отомстить:

“

Дайте нам ломоть пирога

Во все коровьи рога.

Не дадите лепешки —

Закидаем все окошки.

Не дадите пирога —

Закидаем ворота.

По поверьям, святочное время определяло весь будущий год. Колядовщики в песнях желали благодарным хозяевам богатого урожая, достатка и благополучия, безбедной жизни и приплода скота, что должно было сбыться в новом году. Пели и про удачные земледельческие работы — и эти песни становились своеобразными заклятиями на урожай. Считалось, что чем больше колядующих придет к дому — тем счастливее будет год.

Традиции колядования известны не только на Руси, но и в Европе. Сохранились церковные наставления эпохи Средневековья, которые строго регламентировали этот обряд и описывали, когда, как и кому следовало колядовать.

Колядки в России менялись на протяжении времени, однако даже современные песни сохраняют элементы старинных текстов. Их можно разделить на две группы. К первой относятся колядки, прославляющие праздник с упоминанием библейских персонажей. Ко второй — поздравления и призыв одарить колядующих угощением.

Портал «Культура.РФ» благодарит за вопрос читательницу Инну из Белгорода.

Константин Трутовский. Колядки в Малороссии. Около 1864

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Николай Пимоненко. Колядки. Конец XIX века

Херсонcкий областной художественный музей им. А.А. Шовкуненко, Херсон, Украина

Леонид Соломаткин. Славильщицы. 1868

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Леонид Соломаткин. Городовые-христославы. 1872

Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Николай Пимоненко. Колядки. 1880-е

Донецкий областной художественный музей, Донецк, Украина

Федот Сычков. Христославы. (Дети старой деревни). 1935

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Саранск

Алексей Новаковский. Колядка. 1907–1910

Национальный музей во Львове им. Андрея Шептицкого, Львов, Украина

Виктор Седов. Колядки. 1970-е

Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина, Каменск-Уральский, Свердловская область

Виктор Зарецкий. Коляда. 1987

Частное собрание

Константин Сомов. Ряженые. 1929

Частное собрание

Николай Сапунов. Ряженые. 1908

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Такая традиция как Коляда существовала еще с языческих времен и была посвящена небесному богу – Даждьбогу. Древние люди верили, что после зимнего солнцестояния просыпается бог неба, и продолжительность дня начинает увеличиваться, а ночи, соответственно, уменьшаться. Они благодарили Даждьбога и восхваляли его с помощью обрядовых песен – колядок.

Какие еще обряды проводили на Коляду? И какие похожие праздники есть у других народов? Рассказываем в материале РЕН ТВ.

Когда празднуют Коляду

Коляда – славянский праздник и дата, с которой начинались Святки (25 декабря). Продолжались они до 6 января. Получается, что обряды Коляды проводили еще до принятия христианства.

Языческие празднования слились с днем рождения Иисуса Христа, и Святки уже отмечали с 6 по 19 декабря, то есть от Рождества до Крещения. Эти рождественские традиции сохранились и по сей день. Сегодня Коляду празднуют c 7 до 19 января.

Бог Коляда

Бог Коляда – один из светлых богов, который является олицетворением возрождающегося Солнца. Родившись в день зимнего солнцестояния, он символизирует начало нового годового цикла. Потому Коляда – бог времени, даровавший людям календарь.

Как бог времени, он отвечает за гармоничное движение колеса жизни, в котором все пребывает в постоянном движении – свет сменяет тьму, смерть сменяет жизнь. Коляда также считается покровителем волхвов и жрецов: он принес людям знание и наставил на путь истинный.

Коляда – языческий бог, которого изображали либо младенцем, либо крепким юношей со светлыми волосами и мечом в руках (острие меча направлено вниз, что означает мир и доброе соседство между славянскими общинами и племенами).

Фото: © РИА Новости/Владимир Рогалевич

Как отмечали Коляду славяне

В честь праздника славяне устанавливали колесо с восемью раскрашенными спицами, а в центре него зажигали свечу или факел. В печах в этот день гасили старый огонь и разводили новый – Колядин. На Руси было принято печь обрядовое печенье в форме коров-рогаликов или кренделя и баранки.

В ночь на праздник Коляды славяне разжигали огромные костры, которые должны были гореть ровно 12 дней. Вокруг костров собирались нарядные молодые люди, водили хороводы, рассказывали сказки, пели и прыгали через пламя.

А еще изготавливали специальные маски, чтобы человека никто не мог узнать. В таком виде ряженые танцевали, пели и колядовали по дворам, желая благополучия каждому дому и требуя взамен подарки.

Обряды на Коляду

Основное предназначение Коляды – это проведение обрядов, посвященных рождественскому сочельнику. Главными традициями, которые сохранились в той или иной степени по сей день, являются:

- облачение в разнообразные наряды, в частности сделанные из шкур и рогов животных;

- использование масок;

- исполнение колядных песен;

- благодарение колядовщиков и одаривание их сладостями и монетами;

- игры молодых людей;

- гадания незамужних девушек.

Еда на Коляду

Колядам предшествовал строгий шестинедельный пост, во время которого необходимо было придерживаться многочисленных ограничений в еде и поведении. Поэтому праздник ждали с большим нетерпением.

Во время Коляд обязательно проводили три обрядовых ужина-кутьи с разницей примерно в неделю. Сначала праздновали бедную (постную) кутью, затем богатую (щедрую), третья кутья снова была постной (водяной). На столе также были блины, квас с грибами, рыба, овсяный кисель и каша.

Фото: © РИА Новости/Владимир Рогалевич

Колядки

Колядование начиналось на второй день Коляд. С наступлением темноты молодые люди переодевались в костюмы и с песнями-поздравлениями обходили по порядку все дома.

Эту традицию чтут и сегодня. Заходя в дом, колядующие поют:

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубь,

Хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку

Не жалейте ничего

Накануне рождество!

Господин, господа

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Гадания на Коляду

Особое место в праздничные дни Коляды занимали гадания. Проводили их, как правило, с вечера накануне Рождества Христова и до 14 января (Старого Нового года). Считалось, что именно в эти дни девушки могут узнать свою судьбу, увидеть жениха и даже предугадать дату свадьбы.

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Приметы на Коляду

- С какой стороны завоет ветер, с той стороны будет дуть до весеннего равноденствия.

- Ветер с разных сторон предвещал полные закрома.

- Если ветки можжевельника сгибаются – жди метели.

- Если воробьи носили в гнезда пух и перья, будут морозы.

Похожие праздники у других народов

Несмотря на принятие христианства, во многих европейских странах просматриваются языческие отголоски. Так, например, с колядками связано разведение костров и сжигание огромного бревна. Бревна сжигают в Англии, Франции и странах Скандинавии.

- В Болгарии накануне Рождества коледари ходят по улицам и славят Христа.

- В Румынии колядуют как молодые люди, так и уважаемые отцы семейств: рождественские колядки исполняют взрослые, а новогодние – дети.

- В Австрии и Швейцарии во время новогодних дней на улицах можно встретить наряженных в еловые ветки и бубенчики людей. Это Сильвестр-Клаусы, которые бродят от дома к дому, исполняют рождественские песенки и получают за это взамен вознаграждение.

Как колядовать на Рождество?

Славяне считали месяц январь праздничным, разгульным и мистическим. В этот период проводились рождественские гадания, обряды и ритуалы на привлечение удачи, благополучия и здоровья на будущий год. Со временем многие традиции пропали из нашего быта, но все же осталась та частичка волшебства, присутствующая в январских разгуляях. Давайте разбираться, как правильно колядовать и что несет в себе смысл этих таинств.

Что такое колядование

Дети и взрослые любят колядки, но не все знают, что скрывается под этим словом. Это главные январские забавы, объединяющие в себе песнопения, массовые гуляния, посиделки с друзьями и, конечно же, гадания. Наши предки собирались в небольшие группы, наряжались в разные забавные костюмы и ходили по домам, рассказывая стишки и выпивая за здоровье хозяина дома. Историю возникновения этих обрядов можно разделить на несколько категорий:

-

Рождественскую. Колядки проводятся непосредственно перед Рождеством Христовым. После крещения Руси этот ритуал стал вытеснять языческие поклонения природным духам.

-

Посевную. Колядки проводились в канун старого нового года, были направлены на улучшение жизни и посвящались жатве. Эта форма обряда имеет языческие корни и ассоциируется с богиней плодородия «Колядой» – ей приносили дары и просили, чтобы в каждой семье царил мир, а урожай был богатым. Несет магический смысл колядования.

Для каждой из форм есть свои песни и стихотворения. Для рождественских колядок придумывались сложные мотивы, которые несли в себе определенный смысл и воспевали рождение Иисуса Христа. В посевных обрядах присутствовали незамысловатые, легко запоминающиеся рифмы.

Когда посевают, щедруют и колядуют?

Когда можно начинать христосоваться? 7 января принято проводить рождественские колядования и ритуалы, а 14 января перед Старым новым годом – языческие. Некоторые думают, что эти два события связаны между собой. Нет, мероприятия имеют несколько разный смысл. Например:

-

6 – колядуют;

-

7 – рождествуют;

-

13 – щедруют;

-

14 – посевают.

Дети и взрослые тщательно готовятся и заранее заготавливают целые развлекательные программы, с которыми они будут ходить по соседям и рассказывать оригинальные стишки, получая за это конфетки. В регионах нашей необъятной России время может существенно разниться, например, во Владивостоке уже встречают Рождество, а в Москве только завершают дела к празднованию. Но суть всех гуляний остается одной независимо от места проживания.

Как правильно колядовать?

Вечером шестого января с появлением первой звезды на небе семья садится за праздничный ужин, а после все желающие могут отправляться на колядки. В деревнях обход начинают с начала улицы и проходят каждый дом, в многоквартирных домах приходится ходить по соседям на лестничных клетках. Постучав в дверь, необходимо спросить разрешение поколядовать, и если слышали отказ, то уходили, не держа обид. Отказывать человеку, пришедшему в ночь на Рождество с благими намерениями, считается большим грехом.

На Руси собиралась небольшая компания из трех человек, где назначался звездарь – он был главным колядующим. Для этой ответственной миссии выбирали человека с громким и задорным голосом – он шел впереди и нес в руках звезду, символизирующую рождение Иисуса Христа. Следом шел звонарь, оповещающий всю улицу о приближении праздника. Также был мехоноша – юноша, идущий с ярким мешком для угощений, потому как брать из рук хозяина ничего нельзя. Эта толпа весело расхаживает по улицам и громко поет протяжные песни, а перед каждым домом читает стихи и кланяется в знак уважения.

Хозяин на свое усмотрение может угостить орехами, конфетами или продуктами. Если пришли колядующие, то это считается хорошим знаком — в этой семье целый год будут достаток и мир.

Как правильно щедровать

Веселый обряд, проводящийся в ночь с 13 на 14 января. Отличается от колядования тем, что имеет свой припев: «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь вечер!». С раннего утра хозяйки хлопочут по дому и готовят угощения на праздничный стол, включающий в себя 12 постных блюд. На скатерть ставили самые красивые тарелки, а в них раскладывали домашнюю колбасу, сладкие пироги, блинчики и обязательно кутью.

Этими лакомствами угощали щедровальщиков, которые приходили благословить на удачный год и поздравить с праздниками. Только в щедрование к людям приходят не ведьмы и животные, а Маланка-Вода с Василием-Луной. Как только на улице стемнеет, собирается большая компания парней и девушек, а одного из мужчин переодевают в женский наряд. Таким составом они ходят по всем домам, вплоть до полуночи и после приглашения начинают поздравлять, желать крепкого здоровья, благополучия, процветания и хорошего урожая. Наши предки верили, что каждое сказанное слово несет в себе особое магическое значение, а все добрые пожелания обязательно сбудутся.

Как посевают

Как правильно посевать на Старый новый год? 14 января с первым лучами солнца молодежь собирается и начинает обходить дома и посевать. Есть такая примета: сначала порог жилища должен переступить мужчина, неважно взрослый или ребенок, — он принесет удачу и благополучие, а вот женщинам первыми заходить нельзя. Поэтому засевать ходят в основном компании парней. Посевальщики набивают мешок или большую рукавицу различными крупами и отправляются на проведение ритуала. Как правило, обряд начинают проводить со своего жилища, а взамен получают угощение.

Подойдя к дому, посевальщик спрашивает разрешения на совершение обряда. В большинстве случаев отказов нет, так как многие ждут их и считают хорошим знаком на весь год. Пройдя в дом и поздоровавшись со всеми членами семьи, начинают обряд – сначала поздравляют с Новым годом, желают счастья, добра и богатый урожай, а затем начинают обсыпать зерном хозяина, приговаривая: «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем! Хоть и Старый новый год — все равно добро несет!». После этого хозяин должен пригласить гостей за стол и угостить их яствами, которые приготовила хозяйка в канун щедрствования. Особенно щедрые давали деньги, а зерна, рассыпанные в доме, собирали и хранили в углу, считая, что это сулит благополучие в дом. Посевание на Старый новый год – добрая и светлая традиция.

Кто такие ряженые

Ни одно январское гуляние не обходится без ряженых. Они одеваются в разные костюмы и поют особые песни, которые так и называются колядки. Это тоже своего рода обряд, упоминающийся еще в XII веке, он представляет собой процесс переодевания в разных персонажей и раскрашивание лиц. Предки часто перевоплощались в:

-

Нечистую силу: русалок, ведьм, вурдалаков.

-

Животных – в дом к соседям могли заявиться абсолютно разные зверьки, начиная от медведя, волка и заканчивая козой или собакой.

-

Существа – самыми распространенными типажами были смерть, покойники, приведения.

В праздничные дни на улице нередко встречали людей, переодетых в цыган, баринов, королей или дворян.

Обряд ряжения – ответственный ритуал, к которому готовились за несколько месяцев. Главное – чтобы костюмы и маски были изготовлены вручную с использованием натуральных материалов. Для образов шло все: меха, мочалки, кора деревьев, зола и сажа для грима. Считалось, что в это время стираются все грани между живым и мертвым миром, поэтому люди старались перевоплощаться так, что было непонятно человек это, животное или вообще потусторонняя сила.

Все Карнавальные костюмы

Обряд колядования на Руси

К обычаю колядования относились очень серьезно, а перед отправкой на колядки делились на отдельные группы: дети, молодежь и взрослые – каждая из них готовила свое представление, разучивала песни и продумывала сценарий. В дом без разрешения не входили, прежде чем начать спрашивали, можно ли поколядовать? Получив положительный ответ, они начинали петь смешные и зачастую хвалебные напевы, прославляющие хозяина дома. Даже если возникали конфликтные ситуации, ругаться в этот день было категорически запрещено, иначе можно было накликать на себя неприятности на целый год. На Руси во главе всей ватаги шла коза, но не живая, а человек, переодетый в костюм. Она считалась священным животным, отпугивающим злых духов.

Колядование после Крещения Руси

Со временем на Руси стали запрещать проведение всех славянских обрядов, так как это считалось церковным грехом и было неприемлемым для крещеного народа. Запрет на проведение такого рода мероприятий был введен в 1684 году. Люди не хотели отказываться от любимого праздника, поэтому продолжали праздновать только с некоторыми изменениями. Как проводилось колядование?

-

Празднование и обряды перенесли на январь – ближе к рождению Иисуса Христа.

-

Проводить массовые гуляния и наряжаться в разных персонажей было неприемлемо. После праздников церковь настоятельно рекомендовала «смывать» с себя грехи. Все же находились смельчаки, переодевающиеся в нечистую силу. Но большинство людей не хотели приурочивать себя к языческим делам.

-

В праздничные дни стало меньше колядовщиков, а те, кто выходил на обряд, вели себя очень тихо.

-

Тех, кто придерживался язычества, не пускали даже во двор, тем более на порог.

-

Были переписаны многие песни.

-

Теперь ходили прославлять Христа, а не Коляду.

-

Стали строить переносные вертепы (миниатюрные конструкции, в которых разыгрывали рождественские представления).

Если взвесить все за и против, то суть праздника особо не изменилась, просто претерпела некоторые изменения.

Святочные колядки

Их можно называть колядовками или обрядовыми песнями – они использовались ряжеными, которые приходили в гости к своим соседям. В XXI веке в интернете можно найти кучу святочных колядок, а вот на Руси их придумывали сами и на протяжении нескольких месяцев разучивали, чтобы идеально исполнить. С момента крещения Руси в текстах чаще прослеживались церковные мотивы, а слова были переделаны под хвалебные, где желали благополучия и успехов. По сути, это заговоры, исполненные в стиле песни. Чем добрее хозяин к колядующим, тем быстрее заговор придет в действие. Колядки делились на:

-

христианские;

-

бытовые;

-

языческие.

Некоторые колядки были ориентированы на пол хозяина дома. Незамужним девушкам желали быстрее найти свою вторую половинку, а мужчинам — денежного достатка.

Обычаи колядования в наши дни

Жаль, но в современном обществе большая часть рождественских традиций давно забылась, а некоторые даже не знают, как надо колядовать. В канун Рождества встретить колядующих, гуляющих по многоквартирному дому, — крайняя редкость. В деревнях еще можно собраться небольшой компанией и пройтись по соседям, спеть песни и получить угощения. Дух колядования в наши дни постепенно теряется и встретить его можно только в театрализованных постановках, проводящихся в канун новогодних праздников. Если и есть небольшая компания молодых людей, они воспринимают это как развлечение и забаву, хотя рождественская традиция колядования несет в себе массу положительных эмоций и даже магический подтекст.