На сегодня эта публикация уже заработала 42,15 рублей за дочитывания

Зарабатывать

Краткое содержание:

- 1. Рождество Христово

- 2. Святки

- Рождество Христово — история праздника

- Что можно делать 7 января всем православным

- Что нельзя делать 7 января

- Народные приметы 7 января

- Именины 7 января

- Обсуждение

7 января отмечаются 2 православных церковных праздника:

1. Рождество Христово

Один из главных двунадесятых непереходящих церковных праздников. Установлен в честь рождения Иисуса Христа.

2. Святки

1 день праздника

Сплошная седмица. Период от Рождества до Крещения. Празднование имеет древнее происхождение.

Рождество Христово — история праздника

В христианской церкви во II-IV веках Рождество отмечалось 6 января. Праздник назывался Богоявлением и был связан с Крещением Господним. В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря. После перехода в 1918 году с юлианского на григорианский календарь православная церковь начала отмечать его 7 января.

В период советской власти празднование Рождества было запрещено. Обычаи распространялись лишь в узком кругу людей. Их хранителями были патриархи и отчасти жители сельской местности. Многие приверженцы религиозных обрядов преследовались. Традиции Рождества Христова начали возрождаться лишь в 90-х годах ХХ века.

Рождественский период начинается с Большого сорокадневного поста, который продолжается с 28 ноября по 6 января. Рождественский Сочельник 6 января самый строгий день поста, когда есть разрешается только после первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую, возвестившую о рождении младенца Иисуса Христа у Девы Марии. Младенец появился на свет в хлеву и мать положила его в ясли с сеном. Первыми поклониться Христу пришли пастухи. А потом Мария с мужем и сыном бежали от гнева царя Ирода, который боялся появления на свет Спасителя.

Сразу после празднования Рождества Христова начинаются Святки. В 2022 году они продлятся с 7 по 17 января. Любимое народное развлечение на Святки — колядовать. В святочные вечера собиралась вместе, переодевалась в зверей или сказочных персонажей и шли колядовать по соседям, пели рождественский тропарь, духовные песни, колядки. Хозяева встречали гостей угощали кто, чем мог. В последние дни Святок готовятся к Крещению, рубят крестообразную прорубь во льду.

Что можно делать 7 января всем православным

• Рождественский пост закончился накануне, 6 января, то есть нет запретов на употребление какой бы то ни было пищи.

• Главным блюдом на Рождественском столе как правило является свинина, запечённый поросёнок или блюда с мясом свинины.

• Так как Рождество — это полное окончание Поста, к этому дню готовили много блюд. Столы, как и на Новый год, ломятся от яств. Здесь как обычные, так и традиционные блюда, например, сочиво, блины, пироги и многое другое.

• Главное застолье нужно организовать в семейном кругу.

• Если в доме всё ещё стоит ёлка, то её нужно украсить звездой.

• Купить сегодня вещь — будет носиться, украшать или работать много лет.

• Зажечь свечи в доме — к теплу и уюту в доме.

• Нужно сходить в гости к родным, близким, друзьям, поздравить и сделать подарок. Лучшим подарком в старину были вкусности — колбаса, соленья, копчения, пряники, конфеты и так далее.

• К благополучию — общение с семьёй, в которой ждут ребёнка.

• В старину бытовала такая традиция. Если девушка страдает от несчастной или неразделённой любви, то она должна взять камень, раскалить его в печи и бросить в прорубь. Если камень в проруби раскалывается, то мучающее её чувство пропадает.

• Хозяйка обметала углы дома веником из крапивы — для изгнания нечисти.

• В этот праздник полагается одеться во всё самое чистое, а ещё лучше — новое. Как и на Новый год, это предвещает урожай, благополучие во всех сферах жизни.

• Рождество принято проводить в храме и собираться с семьёй за праздничным столом, ходить в гости или приглашать к себе. Отмечать праздник одному считалось плохой приметой.

Что нельзя делать 7 января

• Нельзя ходить на охоту и рыбалку, в лес или к ближайшему водоёму. С этого времени начинаются Святки — разгул нечисти. Можно потревожить и разозлить леших, русалок, водяных.

• Начиная с Рождества и до Старого Нового года нельзя из избы сор выметать.

• Нельзя лапти плести и шить. По народным поверьям, у родившегося ребёнка будут отклонения.

• Нельзя стирать, подметать, мыть полы, заниматься уборкой, ремонтом — весь год пройдёт в сложной и бесполезной работе.

• Рекомендуется в этот день не работать. Если же никак нельзя отказаться, то хотя бы не брать на себя очень сложную и тяжёлую работу, ответственные задачи и начинания, лишней работы и подработок.

• Нельзя ругаться, устраивать ссор и скандалов, сквернословить, сплетничать, замысливать недоброе, совершать предосудительные поступки — накликать на себя неприятности.

• Нельзя отказывать в милостыне — иначе можно оказаться в таком же положении.

• Нельзя покупать верёвки, нитки, проволоку, шнурки, ремни. По народным поверьям, если это сделать, кто-то из родни покончит с собой.

• Мусор, который был собран в этот день, выбрасывать нельзя. Его сжигают, чтобы не привлечь в дом нечисть. Если же нет такой возможности, то лучше мусор в Рождество не собирать, оставить все дела по дому на другое время.

• Нельзя пить пустую воду — с каждым глотком сокращаются годы жизни.

• Если на дороге лежат деньги — нельзя их брать, к бедности. А вот если на дороге лежат украшения или подкова, то можно забрать с собой — к богатству.

• Нельзя резать домашний скот и птицу. Такие приготовления делают к Рождеству заранее.

• Нельзя, чтобы еда на праздничном столе, даже в одной из тарелок, осталась нетронутой. Всё нужно или съесть, или хотя бы попробовать.

• Нельзя выкидывать остатки еды с праздничного стола, её нужно отдать домашней скотине, домашней птице, домашним животным, кошкам, собакам или птицам на улице.

• Нельзя варить кисель — привлечь в дом смерть.

• Нельзя обижать животных. Наоборот, их нужно сегодня особенно ласкать и кормить вкусными блюдами — к достатку и благополучию семьи.

Народные приметы 7 января

Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.

Если в ночь на Рождество на небе много звезд, то год будет урожайным.

На рождественском столе должно присутствовать 12 блюд. За ужином следует оставлять чистую тарелку и приборы для умерших родственников.

Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет женщина, то в следующем году семью ожидает несчастье.

Найти какую-то вещь на Рождество – к достатку и материальному благополучию в наступившем году, потерять – к убыткам.

Если 7 января на улице тепло — весна будет холодной.

Если Рождество выпало на понедельник, то лето будет тёплым и урожайным на грибы.

Если Рождество выпало на вторник, то год удачен для заключения брака.

Если Рождество выпало на среду, то рыбалка и охота в течение года будут удачным.

Если Рождество выпало на четверг, то незамужним девушкам улыбнётся в новом году удача.

Если Рождество выпало на пятницу, то зима будет долгой, а лето — коротким (так выходит в 2022 году).

Если Рождество выпало на субботу, то в конце зимы будет много осадков.

Если Рождество выпало на воскресенье, то год будет хорошим и принесёт много радостных событий.

Иней — к урожаю хлеба.

Небо ясное и звёздное — к урожаю гороха.

Метель — будут хорошо роиться пчёлы.

Снегопад — год обещает быть благополучным.

Оттепель — весна будет ранняя.

Луна на небе ясная — скоро наступят сильные морозы.

Разбить посуду или что-то разлить — будет ссора.

Первыми в этот день в дом вошли двое мужчин — весь год не будет ссор.

Именины 7 января

Именины в этот день не отмечают ни мужчины, ни женщины.

Родившийся 7 января будет всю жизнь счастлив. Здоровое упрямство у такого человека сочетается с реализмом и трудолюбием.

Православные христиане празднуют 7 января Рождество Христово.

Это один из главных праздников в христианстве, в основе которого — рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии (в православной традиции праздник так и называется — Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа).

История праздника

События, связанные с рождением Христа, известны достаточно подробно благодаря и каноническим, и апокрифическим текстам.

Праведный Иосиф и его жена Мария, уже на позднем сроке беременности, отправились из Назарета в Вифлеем. Это было связано с тем, что император Август объявил в стране перепись населения, и всем жителям было велено вернуться в тот город, откуда они были родом.

Когда супруги прибыли в Вифлеем, Марии настало время родить. Но, к сожалению, в гостевых домах по пути не нашлось свободных мест, и семья укрылась в пещере, служившей хлевом для скота. Оставив Марию, Иосиф ушел искать повитуху, но когда вернулся с ней, роды уже произошли — и пещера наполнилась дивным, невероятно ярким для человеческих глаз светом. А после Иосиф и повитуха увидели Младенца, которого Мария держала у груди.

Ангел Господень первыми известил о рождении Мессии пастухов, и они пришли поклониться Младенцу, лежащему в яслях в пещере. На месте, где пастухам явился Ангел, позже был основан грекоправославный монастырь Пастухов (город Бейт-Сахур, Палестинская автономия). Сама же пещера является одной из главных христианских святынь. Она расположена в базилике Рождества Христова в Вифлееме (храм над ней был построен в IV веке). В пещере располагаются алтарь Рождества (принадлежит православным и армянам) и придел Яслей (принадлежит католикам). Как и большинство христианских святынь, она доступна паломникам.

Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой в мраморной плите на полу. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая воссияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим увидеть Царя Иудейского и поклониться ему. Звезда в пещере появилась только в 1717 году.

В приделе Яслей находится мраморное углубление в полу по образу яслей, в которых лежал Младенец. Сами ясли в середине VII века вывезли в Рим в церковь Санта-Мария-Маджоре, известна также под названием Святая колыбель.

Порядок событий, последовавших за рождением Христа, точно не установлен. Сначала в пещеру пришли пастухи. На следующий день после рождения семейство нашло приют «в доме». На восьмой день состоялось традиционное обрезание младенца. Только потом произошло поклонение волхвов (кстати, в Евангелии они названы магами, то есть учеными людьми, а не колдунами). Они принесли младенцу подарки.

Эти подношения в итоге вошли в историю как дары волхвов: золото, ладан и смирна. Все три вещи имели определенный подтекст. Золото символизировало царское достоинство новорожденного. Ладан, использующийся в религиозных обрядах, говорил о божественном происхождении ребенка. Масло в свою очередь олицетворяло будущее погребение.

Теологи отмечают символизм того факта, что мир вовсе не заметил приход Спасителя на землю. По мнению специалистов, эта деталь олицетворяет мироощущение православного христианина, во главе которого всегда стояло смирение.

После этого случилось одно из самых трагических событий, связанных с Рождеством, — избиение младенцев по приказу царя Ирода, услышавшего о рождении Мессии и испугавшегося за свою власть. Ирод созвал придворных книжников, хорошо знавших Ветхий Завет. Те сказали, что рождение Спасителя было предсказано пророком Михеем, а местом его появления на свет будет Вифлеем.

Тогда царь издал указ умертвить всех вифлеемских младенцев до двух лет. Он рассудил, что только так он сможет обезопасить себя от свержения и дальнейшей погибели. Но божественным провидением Иисус был спасен — святое семейство спешно отправилось в Египет, где и оставалось вплоть до смерти правителя, а после вернулись в Назарет.

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни

Точная дата рождения Иисуса Христа остается неустановленной. А вот различие между датой празднования католического и православного Рождества уходит корнями в эпоху задолго до рождения Мессии.

Сам праздник в честь явления во плоти Иисуса Христа от Девы Марии установили лишь в IV веке, когда было решено отделить праздник Рождества от Крещения (6 января), который называли Богоявлением. Рождество Христово стали отмечать 25 декабря — эта дата упоминается в древних текстах. Отдельный праздник утвердил папа римский Юлий I.

В 45 году до нашей эры по указу Юлия Цезаря на смену римскому календарю пришел Юлианский. Свое начало он берет 1 января. Каждый четвертый год в нем — високосный, то есть длиннее обычного (есть 29 февраля. — Прим. ред.). Таким образом юлианский календарь равен 365.25 дням, то есть на 11 минут дольше солнечного года.

Начиная с IV века нашей эры по XVI этот день считался Рождеством как у католиков, так и у христиан. Однако в 1582 году Папа Григорий XIII ввел новую систему исчисления, чтобы сократить разрыв между календарным и астрономическим годом. После введения григорианского календаря появилась разница в днях между старым и новым стилем. Православное Рождество стали отмечать 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю.

Со временем появились и отличия в богослужении. Так, католики на Рождество служат три раздельные мессы — ночью, утром и днем, что символизирует рождение Спасителя в лоне Отца, Богородицы и душе каждого человека. В православии же принято одно богослужение, которое длится до утра и соединяет Великое Повечерие, Утреню и Литургию.

Подготовка к Рождеству также идет по-разному. У католиков это скорее семейный праздник, нежели религиозный. Церковные службы о других библейских событиях проходят уже после 1 января. При этом сама служба упрощена и адаптирована под современный мир. Рождественский пост не отличается строгостью. Например, одним из главных блюд является гусь с яблоками.

У православных же Рождество — больше церковный праздник, а не семейный. Все библейские события вспоминаются за пять дней до Рождества, а во время поста нужно много трудиться и посвятить время духовному. Сама служба происходит в соответствии с традициями, существовавшими с давних времен. На стол же подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

При этом Пасха почитается больше, чем Рождество. Для православных важнее то, что Христос воскрес, а для католиков — что родился.

Также у православных, в отличие от католиков, нет такой традиции дарить подарки в Рождество. Если православные в этот день чтят Христа, то католики еще и Святого Николая, или Санта Клауса, который не вручает дары детям, а оставляет их в рождественском носке.

Рождественское богослужение

В Русской православной церкви Рождество входит в число господских двунадесятых праздников. Рождество занимает второе по важности место после Пасхи.

Праздник предваряется 40-дневным Рождественским постом, неделей праотцев, неделей отцев, особой субботой перед Рождеством, предпразднством и рождественским сочельником, а продолжается попразднством и святками. Такая продолжительная подготовка к празднику свидетельствует о его особой важности.

В канун Рождества в церквях проходит праздничная служба, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия. Духовенство одевается в белые праздничные одежды, символизирующие Божественный свет.

В церковных песнопениях на Рождество отражается основная богословская мысль о воплощении Слова Божия на земле. В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!».

Что можно делать на Рождество

Рождество Христово имеет уходящие в глубь веков традиции. Всякий, кто хочет привлечь удачу и счастье, обязан придерживаться определенных правил.

- Посетить храм.

Присутствие на праздничном богослужении в святой праздник поселит у каждого в душе мир и радость. Также важно на Рождество проявить милосердие и подать милостыню нуждающимся.

- Совершать покупки.

Рождественская традиция говорит, что, совершая покупки в Рождество Христово, человек притягивает финансовый достаток в будущем.

- Праздновать в кругу семьи

Рождество считается семейным праздником, когда все родственники собираются за большим столом и пробуют угощения. Важно понимать, что из поста следует выходить плавно. Ни в коем случае не потребляйте излишнее количество пищи. Переедание не только противит основам христианских догматов, но и вредит здоровью.

Что нельзя делать на Рождество

Рождество Христово — преисполненный благодарности и смирения день. В этот святой праздник издревле принято прощать обидчиков и приносить извинения самому, напоминает utro.ru. И горе тому, чья душа даже в Рождество будет темна, а голова полна дурных мыслей. Так чего нельзя делать в Рождество:

- Сквернословить.

Издавна считается, что ввязывание в споры и сквернословие в святой праздник понижает шансы предков на спасение души.

- Давать взаймы.

Согласно рождественскому поверью, занявший на Рождество денег проведет весь год в долгах.

- Гадать на будущее.

Многие путают Рождество и Святки. Издревле все гадания на суженого проходили исключительно в святочный период: с 8 по 18 января. А вот в Рождество заглядывать в будущее (и вообще проводить какие-либо оккультные ритуалы) категорически запрещается.

Сюда же относится потребление горячительных напитков, плотские утехи и праздность в действиях. Всякое ваше занятие в Рождество должно иметь пользу не только для вас, но и для окружающих!

Рождественские традиции

Рождественские традиции уходят в глубь веков. И хоть его всегда отмечали в кругу семьи, принято приглашать к себе тех, кто не может отметить святой день как подобает. Более того: согласно рождественскому обычаю, негоже прогонять с порога бездомного. Люди верили, что в обличье уличного оборванца их может посетить Бог. Странника пускали в дом и приглашали к трапезе. Современные социальные нормы, конечно, разнятся с теми, что были в ходу двести или триста лет тому назад. И все же суть торжества и самые главные его обычаи актуальны и по сей день.

По православному обычаю, неделя перед Рождеством — самая строгая. Согласно рождественской традиции, приступать к праздничной трапезе можно только после появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, что оповестила волхвов о рождении Мессии.

Вся семья садится за накрытый стол. Скатерть в такой день должны быть либо новая, либо чистая. На стол ставят 12 блюд — по количеству апостолов. Главным рождественским кушаньем в древности была кутья: каша из цельных зерен пшеницы и других круп, сдобренная медом. Чем богаче и разнообразнее будет стол, тем больше удачи и благ придет в жизнь членов семьи. Ни в коем случае нельзя ставить на стол пустые тарелкию Пустая тара притянет бедность и постоянную нужду.

Согласно обычаю, в Рождество принято делиться едой с домашними животными. Наши предки верили, что такой поступок находит отражение в том, что Иисус появился на свет в пещере, куда пастухи на ночь загоняли скот. Считалось, что угостить рождественским кушаньем питомца значит привлечь в дом достаток на будущее.

Рождественский ужин традиционно проходил при свете камина или свечей. Теологи отмечают, что праздник необходимо проводить при хорошем освещении. Чем больше света будет в доме на Рождество, тем больше удачи и благ придет в жизнь его обитателей. Свет притянет в дом тепло, любовь и достаток.

Кстати, во времена, когда еще не существовало электричества и люди пользовались свечами, на Рождество обязательно зажигали свечу в память по усопшему. Обычай гласил, что так отошедшие в мир иной родственники смогут замолвить словечко о живых перед высшими силами.

По рождественской традиции после ужина верующие отправляются на колядки. Девушки и молодые люди поют песни во славу Христа. В стародавние времена, по рождественской традиции, в колядках участвовали целыми деревнями. Сегодня песни и пляски часто заменяют на поход в храм и тихую молитву.

Рождественские приметы и колядки

Одна из народных традиций, связанная с Рождеством на Руси, — колядование — пение обрядовых песен. Тексты их, как правило, сводятся к пожеланиям здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядующие наряжались в праздничные наряды, ходили по дворам и домам, пели песни, а взамен получали угощенья — сладости, сухари, кашу. Вот одна из популярных колядок:

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубь,

Хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку.

Не жалейте ничего —

Накануне Рождество!

Жизнь наших предков проходила в деревнях и селах, что располагались на лоне природы. Тамошние жители ощущали взаимосвязь природы и человека тоньше, чем способны на то горожане. Из этих наблюдений и родились рождественские приметы.

- Чем больше снега будет 7 января, тем лучше пройдет весь год.

- Теплое Рождество, как ни странно, предвещает холодную весну.

- Мороз и холод 7 января предсказывают хорошее жаркое лето.

- Ясное небо и отчетливо виднеющаяся Луна на нем — к сильным морозам.

Животные также могли дать знак.

- Чем громче лают собаки в канун Рождества, тем большее материальное благополучие ждет человека. Наши предки верили, что во время охоты звонким лаем животное сообщало хозяину о крупной добыче.

Кроме повадок верей и погоды за окном, от которой зависел урожай и удои, народ обращал особое внимание на сны, которые видел в рождественский период. Считалось, будто видения в такую ночь несут особо важную информацию.

- Увидеть во сне на Рождество ярко горящую свечу, значит провести год в добром здравии и благоприятном расположении духа.

- Сон о том, как вы входите в открытую дверь, рассыпаете мелочь или надеваете тесные туфли, предсказывает опасности в будущем.

- Сновидение, в котором вы выпиваете, символизирует приход недуга, а вот оказаться больным во сне предвещает ссору с родственниками.

- Увидеть во сне на Рождество украшенную елку — к радости, без игрушек — к проблемам.

Другие народные приметы касаются подготовки пространства к православному празднику.

- В старину на Рождество стирать белье и мыть полы считалось плохой приметой. Согласно поверью в человека могли вцепиться черти, обитающие в воде.

Одной из любимых забав молодежи на Руси было узнвавание имени будущего супруга. По обычаю нужно спросить имя у первого встречного. Именно так и будут звать нареченного или нареченную. Соответственно, женщины спрашивали мужчин, а мужчины — женщин. Причем в старину верили, что если случайный прохожий окажется молод, то это хороший знак, если же им окажется старик, то брак будет плохим.

Гадания на Рождественские святки

Святочные гадания традиционно являлись не просто развлечением славян, но и способом общения с потусторонними силами. Эти народные традиции остались с языческих времен. Считалось, что между праздниками Рождества Христова и Крещением Господня, с 7 по 19 января открывается коридор, соединяющий миры людей и духов. В основном, гадали девушки, которых интересовала судьба и замужество. Церковь не одобряет такие практики. Рождество – это время особого сближения с Богом, молитв, благих дел.

Гадание со свечами

Всем известна фраза: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный». Эти слова девушке нужно произнести, чтобы призвать будущего жениха. Чтобы увидеть его образ, гадающая должна подойти к зеркалу с зажженной свечой в руках. Для эффективности гадание должно происходить в темноте.

Ни одно гадание не обходилось без свечей. Девушки подходили к зеркалу и долго в него всматривались, приговаривая «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный».

Гадание на воске

Гадание на воске является наиболее популярным в девичьей среде. Для начала определяемся, на что гадаем. Когда вопрос сформулирован, предстоит налить в миску воды. Воск от свечей потребуется растопить в металлической кружке. Затем расплавленный воск выливается в миску с водой, где он застывает в определенной фигурке. А вот что она определяет — может понять только гадающий.

Гадание по теням

Один из простых способов узнать свою судьбу — взять лист бумаги, скомкать его, положить на плоскую тарелку и поджечь. Когда лист почти сгорит, к нему подносится зажженная свеча. На стене возникнет отображение, в которые предстоит вглядываться и толковать на свой лад. Этот ритуал проходит в полной темноте.

Какие блюда должны быть на столе в Рождество и сочельник

В сочельник 6 января православные всего мира готовились к Рождеству Христову, а в ночь на 7 января во всех храмах в честь светлого праздника, который считается главным после Пасхи, проходят богослужения. Согласно церковным правилам и народной традиции, в этот день нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

В сочельник православные христиане выставляли на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. За столом собирались все члены семьи и пробовали постные вкусности. Многие из них могут прийтись по вкусу и любителям мяса, ведь они действительно очень сытные.

Главным блюдом на столе в сочельник была кутья — сытная каша из цельных зерен ячменя, пшеницы, риса или пшена с добавлением меда, сухофруктов и мака. Православные готовили ее только несколько раз в год, так что старались сделать ее максимально вкусной.

К кутье прилагались еще 11 блюд — все постные. Тут можно было варьировать наполнение стола, но по традиции следует приготовить известные многим вкусности: узвар — аналог компота из сухофруктов, вареники, голубцы, грибы, жареную рыбу и сладости — например, постные пончики.

На Рождество подавали много мясных блюд: и баранину, и гуся, и дичь, и, конечно же, рыбу. Блюда из целиком запеченной птицы или рыбы было легко готовить в русской печи. Обязательно пекли пироги самые разные – кулебяки, курники, расстегаи, ватрушки. Подавали и блины с самыми разными начинками – от грибных до рыбных. Разнообразие сладких блюд было значительно меньше: варенье, пряники, традиционная пастила, мед. Из напитков подавали сбитень, взвар, компот, кисель. Считалось, что обязательно на столе должны быть хлеб и красное вино.

Рожденным в Рождество

В отличие от Пасхи, Рождество не имеет плавающей даты и ежегодно отмечается 7 января. Однако в этот день, как и в любой другой, рождаются малыши. В их числе уже нет Царя Царей и Спасителя. И все же личности среди них встречаются самые разные. Ученые, художники, актеры, спортсмены и многие другие. Примечательно, что в их судьбе проглядывается тенденция к удачному стечению обстоятельств.

Так, известная актриса советского и российского кино Наталья Гвоздикова могла не получить роль всей жизни, если бы не удачное стечение обстоятельств. Наталья и ее тогда еще молодой человек Евгений Жариков хотели вместе сыграть в фильме Григория Кохана «Рожденная революцией». Наталья пропустила пробы из-за болезни, а вот Жариков их успешно прошел. Встал вопрос об актрисе на роль возлюбленной его героя.

Очень скоро такую актрису нашли, однако ее кандидатурой оказалось недовольно советское правительство, и роль досталась Наталье. Фильм «Рожденная революцией» подарил артистке всероссийскую известность.

Примечательно, что среди рожденных в Рождество личностей встречаются и такие, кто не празднует собственный день рождения, но отмечает святое торжество.

Знаменитости, рожденные 7 января: Николас Кейдж, Наталья Гвоздикова, Илья Варламов.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Даты

Историческое содержание

Евангельское повествование

О событиях праздника Рождества Христова повествуют два евангелиста-синоптика: апостолы Матфей и Лука, причем их рассказы отличаются друг от друга. Конечно, в этом отличии видится особенная ценность каждого повествования, ибо евангелисты взаимно дополняют друг друга и каждый сообщает сведения, не упоминаемые другим. Вспомним также, что используемая нами хронология событий от Рождества Христова — не совсем точная, ибо монах Дионисий Малый, впервые рассчитавший время рождения Христа, допустил ряд ошибок. Потому можно с большой долей уверенности полагать, что Иисус Христос родился в период от 7 до 5 года до н.э., именно в это время происходили евангельские события, краткий пересказ которых с комментариями мы предлагаем далее.

Итак, если выстроить евангельские повествования в хронологическом порядке, то получим следующее. Начало истории излагается в Мф.1:18-25, где мы видим Иосифа Обручника, который, узнав о «непраздности» Девы Марии и подозревая (что было бы естественно для любого человека в его положении) Ее в измене, решил «тайно» развестись с Ней (т.е. оформить развод без указания причины, чтобы не опорочить молодую девушку). Как только он помыслил об этом, Ангел Господень запретил ему поступать таким образом и возвестил, что праведный Иосиф является свидетелем невиданного чуда, совершенного Богом. Также Ангел напомнил пророчество Исаии о рождении Эммануила от Девы (см.: Ис.7:14) и открыл, что Младенец, Которого родит его Обручница, и будет Тем Самым предреченным Эммануилом, Спасителем всех людей.

Продолжение истории содержится в Лк.2:1-20, где сообщается о переписи, которую повелел провести император Октавиан Август на территории всей Римской империи. Чтобы исполнить это повеление, Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем — место, откуда происходил род Иосифа (хотя римские законы не требовали такой миграции, в Иудее римляне могли провести перепись в соответствии с иудейскими обычаями). Вифлеем — небольшой город — был переполнен по причине большого числа собравшихся для участия в переписи людей. Поэтому Святое Семейство вынуждено было остановиться в темной и пустой пещере (славянское слово «вертеп» означает пещеру). Хотя евангелист слово «пещера» не употребляет, вся христианская древность свидетельствует, что именно в пещере, куда загоняли скот в ненастную погоду, и произошло величайшее событие в истории человечества — рождение Сына Божия. Именно здесь, в такой более чем скромной обстановке, родился Царь царствующих и Господь господствующих! Тот, Кого недостойны принять даже самые роскошные и блестящие земные чертоги, родился в убогой пещере, лишенной элементарных удобств!

Как свидетельствует Предание, Дева Мария Сама, без посторонней помощи и безболезненно родила и спеленала Прекрасного Младенца. Никто из людей не знал о свершившемся событии; первыми, кто удостоился такой чести, были пастухи, находившиеся в поле со скотом. Ангел сообщил пастухам радостную весть, и эти простые люди стали свидетелями небесного ликования, первыми услышав славословие, которое мы сейчас повторяем на каждом богослужении: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14)! Затем пастухи нашли вертеп с лежащим в нем Младенцем и поклонились Ему, рассказав о своем видении Матери Иисуса и Иосифу.

Следующие события, воспоминаемые в связи с рождеством Христа, излагаются в Мф. 2, и произошли они через довольно долгое время после самой рождественской ночи (примерно спустя 1,5-2 года). Откуда такой срок, ведь в Евангелии нет прямых на это указаний? Во-первых, приход волхвов и последовавшее за ним бегство Святого Семейства в Египет должны были непременно случиться после посещения Девой Марией и Ее Сыном Иерусалимского храма (событие, положенное в основу праздника Сретения Господня). Таким образом, имеем как минимум 40 дней между самим днем рождества Христа и поклонением волхвов. Далее, если считать, что звезда, которая привела волхвов, появилась в сам день рождества, то волхвам понадобилось бы время на сборы (в том числе и для того, чтобы приготовить дары) и путешествие из Персии (или Междуречья) в Палестину. Наконец, тот факт, что Ирод, знавший о времени появления звезды, впоследствии приказал убить всех младенцев младше двух лет (Мф. 2:16), позволяет говорить, что 2 года — верхняя граница периода от рождения Мессии до прихода волхвов. Интересно, что на богослужении праздника именно этим более поздним событиям уделяется самое пристальное внимание (тогда как ангельскому славословию и поклонению пастухов — второстепенное).

Итак, мудрецы-астрологи, называемые «волхвами» (греч. μάγοι), пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новому Царю Иудеи. Скорее всего, эти люди были зороастрийскими священниками, членами особой религиозной группы, занимавшимися изучением неба с целью составления астрологических прогнозов. Они увидели на небе новую звезду, природа которой по причине краткости евангельских сведений является предметом дискуссий. В святоотеческих толкованиях встречаются два варианта объяснения звезды: 1) эту звезду специально сотворил Господь, чтобы отметить эпохальное событие Боговоплощения; 2) это был светящийся Ангел, который казался звездой. Ученые предлагали другие варианты объяснения звезды: или соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб (версия И. Кеплера), или рождение сверхновой звезды.

Итак, волхвы, ведомые чудесной звездой, пришли в поисках Царя в Иерусалим, политический центр Иудеи. Надо сказать, время для почестей новорожденному Царю было самым неподходящим, ибо Иудеей правил Ирод, римский наместник с титулом «царь», подозрительно относившийся к любым притязаниям на свою власть. Это был один из самых страшных тиранов в истории человечества, имя которого стало нарицательным. Собранные Иродом священники и книжники указали на древнее пророчество Михея, согласно которому Мессия должен родиться в Вифлееме. В поисках царственного Младенца волхвы пришли в Вифлеем, где уже в «доме» (т.е. Святое Семейство уже переместилось к этому времени в более нормальное жилище, чем то, в котором родился Христос) произошло поклонение волхвов, принесших ценные дары: золото, ладан и смирну.

После того как волхвы ушли в свою страну, миновав Иерусалим и не сообщив Ироду о месте пребывания Младенца, Ирод пришел в бешенство и издал ужасающий своей жестокостью указ: убить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях младше двух лет, надеясь, что вместе с другими будет убит и новый Царь Иудеи. Повествование об этом преступлении против человечества звучит на 9-м часе в навечерие Рождества Христова, а также в попразднство — в праздники Собора Пресвятой Богородицы и Неделю святых Богоотец, внося диссонанс в праздничное настроение, показывая, каким опасностям подвергался уже в первые годы жизни Тот, Кто впоследствии несправедливо будет осужден на крестную смерть. Евангелист Матфей, описывая горе матерей Вифлеема, цитирует пророчество Иеремии о плаче праматери Рахили, применяя его именно к этим событиям (образ Рахили взят не случайно, ибо ее гробница находилась в пределах Вифлеема, см. Быт. 35:19). Таким образом, Рахиль в своей скорби соединяет вопль всех несчастных матерей, который становится таким громким, что его слышно даже в Раме (Рама и Вифлеем находятся по разные стороны от Иерусалима, т.е. довольно далеко друг от друга).

Апокрифические истории и информация из Предания

Рождество Христово – значимое, чудесное и загадочное событие; неудивительно, что в раннехристианской литературе и в церковном предании появилось множество подробностей, которые не упоминаются в евангельском повествовании. Все приведенные далее детали можно рассматривать как благочестивые дополнения, их историчность спорна (хотя полностью отвергать их нет необходимости, доля истины может присутствовать).

Обвинения первосвященника и испытание Иосифа и Марии. В апокрифическом «Протоевангелии Иакова» (начало III века) описана история, как высшее иерусалимское священство отреагировало на информацию о беременности Марии: первосвященник, узнав о том, что Иосиф не сохранил вверенной ему Девы, долго обличал его, потом потребовал вернуть Марию. Иосиф отрицал свою виновность. Тогда первосвященник устроил испытание Иосифу и Марии «святой водой» (см. закон о ревности в Чис. 5), однако на удивление вода не повредила ни Иосифу, ни Марии. Первосвященник в ошеломлении отпустил Иосифа и Марию, признав, что Бог не судит их.

Действия повитух, чудо наказания и исцеления Саломии. В том же «Протоевангелии Иакова» есть история о двух повитухах, которых привел Иосиф в помощь Марии. Первая повитуха (ее имя не называется), придя после рождения Спасителя, изумилась и прославила Бога. После чего она сообщила о чуде девственного рождения другой повитухе – Саломии. Однако Саломия не поверила ей и решила «проверить» девство Богоматери. За дерзость и неверие она была наказана: ее рука была парализована; однако по совету Ангела она прикоснулась рукой к Младенцу, была исцелена и прославила Бога.

Животные в пещере. Святитель Димитрий Ростовский в Четьих-Минеях приводит информацию о воле и осле, которые были при яслях Спасителя, передавая популярное христианское предание: «К яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего (Ис.1:3). А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной Девы, чтобы везти Ее на себе во время пути, а вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Эти бессловесные животные, стоя у яслей, своим дыханием согревали Младенца, по случаю тогдашнего зимнего времени, и таким образом служили своему Владыке и Творцу».

История праздника

Совмещенный праздник Рождества Христова и Богоявления (III – IV вв.).

Праздник Рождества Христова стали праздновать в III веке на Востоке, причем на раннем этапе его довольно долго соединяли с воспоминанием Крещения Господня 6 января. И название «Богоявление» как раз отражало тезис о явлении Бога на земле во плоти, то есть по факту было связано с Рождеством Христовым. Причины появления такого совмещенного праздника доподлинно неизвестны, есть предположение, что Церковь таким способом противодействовала практике гностиков, которые праздновали только крещение Господне на Иордане, нечестиво считая, что до крещения был только человек Иисус, а после крещения в Него вселился Логос и Он стал Богочеловеком. Однако справедливость «антигностического» объяснения спорна: «Слишком большой временной разрыв между упоминанием Климента о гностиках и первым датированным историческим свидетельством о совершении праздника Богоявления в Галлии не позволяет выстроить сколько-нибудь убедительную последовательную линию. Даже если гностики первыми стали отмечать праздник Крещения Господня, христиане могли воспользоваться тем же самым днем, известным издревле, по совершенно независимым соображениям»[1].

Практика совместного празднования в большинстве епархий Востока была актуальна до 2-й половины IV века, однако в отдельных регионах она сохранялась до середины VI века. При этом в богослужении совмещенного праздника «рождественская» тематика преобладала над «крещенской».

Отделение Рождества Христова от Крещения на Востоке (IV–VI вв.).

Во 2-й половине IV века отчасти из-за сложности совмещать два столь разных по содержанию события в рамках одного празднования, отчасти под влиянием Запада, где праздник Рождества Христова возник как самостоятельный в 1-й трети IV века, стали постепенно разделять эти праздники: Рождество Христово переносить на 25 декабря, тогда как 6 января оставляли только воспоминание о крещении Господа на Иордане. Сначала это разделение произошло в Антиохии и Каппадокии, а под их влиянием и в Константинополе. Около 430 года праздники были разделены в Александрийском патриархате. Дольше всех «сопротивлялся» Иерусалим: эта Церковь вплоть до середины VI века сохраняла традицию совместного праздника 6 января, когда уже все остальные Поместные Церкви перешли на раздельное празднование. И только под влиянием императора Юстиниана I в середине VI века Иерусалим перешел на практику раздельного празднования. Отметим, что Армянская Церковь, фактически отделившаяся от Восточного Православия в V веке из-за неприятия IV Вселенского Собора, до сих пор сохранила практику совместного празднования Рождества Христова и Крещения 6 января.

[1] Дионисий (Шлёнов), игум. Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века // Богословский вестник, 2009. № 8/9. // Электронный ресурс.

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Рождества Христова,

глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо чрез него звездам служащие звездою были научены Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова,

глас 3

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит,/ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся// Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, предвечный Бог!

Величание Рождеству Христову

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию Ро́ждшагося/ от Безневе́стныя/ и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Развернуть

Богословское содержание

Рождество Христово – праздник Боговоплощения; кратко суть праздника можно выразить фразой: Бог явился во плоти («Слово стало плотию» — Ин.1:14). Если же говорить более подробно, то в песнопениях служб праздничного цикла можно выделить следующие темы:

- Разрешение греха прародителей. В песнопениях говорится об обновлении Адама (Христос, приняв человеческую природу, соединил ее с Божеством и тем самым освятил, обновил) и преодолении проклятия Евы (Еве было возвещено, что все женщины будут рождать в мучениях, однако Богородица, родив Христа безболезненно, фактически отменила действие этого проклятия).

- Просвещение людей, находившихся во тьме греха. Тема просвещения и света присутствует уже в тропаре — древнейшем песнопении праздника, где говорится о том, что Рождество Спасителя явило миру «свет разума», а Сам Христос называется «Солнцем Правды».

- Истощание (кенозис) Христа в Воплощении. Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, приняв человеческую плоть, смирил Себя, «истощил», претерпел тяжкие страдания (понятно, что применительно к Божеству о страданиях можно говорить лишь образно, условно) при соединении с нашим бренным, греховным и ограниченным естеством. «Человек настолько ниже, так бесконечно ниже Бога, что стать Богу человеком это все равно было, это хуже было, чем стать царю рабом». В этой теме проявляется особенная догматическая параллель с Пасхой: «Воплощение Сына Божия, будучи Его “истощанием”, явилось для Него своего рода крестом, первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний, настоящий»[1].

- Соединение неба и земли. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» — эта святоотеческая формула близка и песнопениям праздника Рождества Христова. Данная тема, например, явно выражена во 2-й стихире литии: «Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу: днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде».

- Радость всей твари — один из распространенных мотивов рождественских песнопений. Особенно характерно этот мотив выражен в стихире литии на «И ныне»: «Ликуют Ангели вси на небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки».

- Прославление Богородицы. Рождество Христово можно назвать самым «Богородичным» праздником среди Господских по идейному содержанию молитвословий. Потому хвалебные воззвания в адрес Пресвятой Девы часто встречаются в песнопениях праздника. Отметим следующую стихиру: «Приидите, воспоим Матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся Деву: радуйся, Граде одушевленный Царя и Бога, в немже Христос пожив, спасение содела. С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим, зовуще: Богородице, моли из Тебе Воплощеннаго спастися нам» (3-я хвалитная стихира).

[1] Скабалланович М.Н. Рождество Христово // Христианские праздники. Кн. 4. Киев, 1916. С. 30, 59.

Развернуть

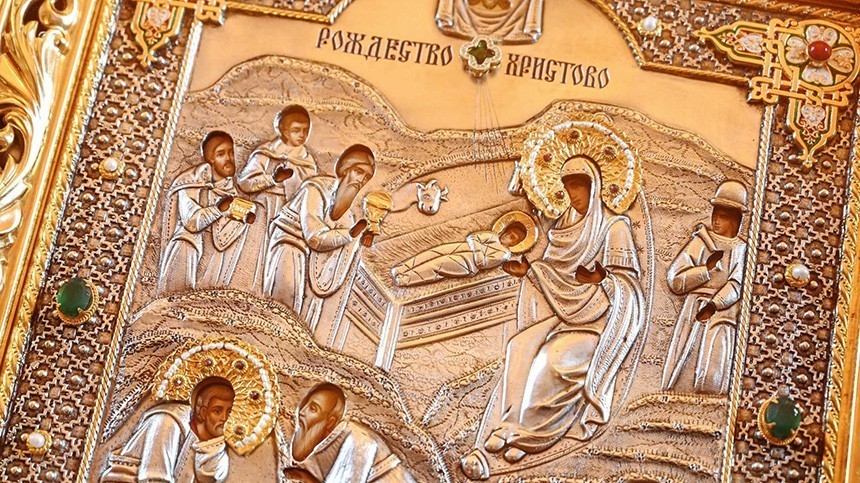

Иконография праздника

На первых этапах формирования православной иконографии иконы Рождества Христова могли отображать значительно меньшее количество исторических деталей, чем современные канонические изображения. Например, оно могло быть представлено сюжетом поклонения волхвов. В более поздние времена получили распространение развернутые композиции, отображающие множество аспектов, связанных с этим событием.

В центре данной композиции обычно изображается Богоматерь, расположенная на ложе; позади Неё гора, а в ней — пещера, внутри которой — Богомладенец Христос, лежащий в яслях.

Богоматерь, как правило, бывает представлена в полулежачем положении в знак того, что во время родов Она не испытывала мук рождения, какие обыкновенно испытывают роженицы, в силу грозного Божьего определения: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт.3:16). Примечательно, что взор Пресвятой Богородицы обращен не в сторону Новорожденного Сына, а в сторону богомольца (подразумевается тот, кто стоит перед иконой) — символ того, что Она — не просто Матерь, а Новая Ева, Ходатаица за людей.

Богомладенец, лежащий в яслях, спелёнут. Его пелены напоминают погребальные. Этим знаменуется, что одна из целей Пришествия в мир Спасителя — последующее Искупление людей посредством Его Крестных страданий и смерти. На это же указывает и тьма внутри пещеры, окружающая Новорожденного: по смерти Ему предстоит сойти душой во ад. Кроме того, тьма, окружающая фигуру Младенца, указывает на тьму греха, тьму неверия (Ин.1:5) (в противном случае уместно было бы изображать пещеру исполненной ярчайшего света, чем знаменовалось бы, что внутри неё — «Свет» (Ин.1:8), Сын Божий, Господь).

Возле яслей расположены вол и осел (на некоторых русских иконах вместо осла изображен конь). В символической интерпретации вол — символ иудейского, а осел — языческих народов. Через это подчеркивается, что Христос явился в мир, чтобы призвать ко спасению всех людей, независимо от их национальной принадлежности. Вместе с тем, вол и осел на иконе обличают неуверовавших во Христа иудеев: «Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис.1:3).

Возле подошвы горы бывает изображен Иосиф, а рядом с ним — человеческая фигура, значение которой объясняется по-разному: а) это человек, пришедший поздравить Иосифа с Рождением Ребёнка; б) это демон либо человек, движимый демоном, искушающий Иосифа, мол, рожденное дитя — не от Духа, а от беззаконного соития Марии с грешником.

Правее Иосифа (иногда наоборот, левее) — сцена омовения Богомладенца (Христос представлен на иконе дважды), свидетельствующая, что Младенец — подлинно воплотившийся Сын Божий. Это иконографическое свидетельство направлено против ереси докетов, согласно которой, Сын Божий воплотился не истинно, но призрачно, а значит и не был Совершенным Человеком (но лишь носил личину человека, казался человеком).

На правом склоне горы (если смотреть со стороны внешнего наблюдателя, богомольца), изображаются пастухи, пришедшие поклониться Младенцу, по слову явившегося им Ангела (Лк.2:10-12).

На левом склоне горы — волхвы. Они представлены в образе всадников.

В верхней части иконы, а иногда и возле самой пещеры — ангелы Божьи.

В самой верхней части — небесная сфера, из которой изливается луч, проникающий в малую сферу, внутри которой — звезда, а затем расходящийся натрое. Луч — символ Божественного действия. Единство луча — символ того, что Бог — един и его действие едино (проистекает от Отца через Сына и проявляется в Духе Святом). Звезда внутри малой сферы — образ Вифлеемской звезды. Расхождение луча натрое символизирует, что Бог троичен в Лицах.

Обилие света на иконе — символ обильного излияния Божественной благодати.

См. также: Г.С. Битбунов. Иконография двунадесятых праздников. Рождество Христово

Развернуть

Богослужебные (литургические) особенности

Период литургического приготовления к празднику Рождества Христова

Рождество Христово – «зимняя Пасха», второй по значимости церковный праздник. Потому приготовление к нему начинается задолго до самого праздника. Подготовительный предпраздничный период можно разделить на 3 части (которые частично пересекаются, но всё же различны по идейному содержанию):

1. Начальный подготовительный период (15/28 ноября – 17/30 декабря).

Для этого периода характерны 3 особенности:

— Рождественский пост. Начинается 15/28 ноября и длится 40 дней вплоть до самого праздника, так называемая «малая Четыредесятница».

— Пение праздничной рядовой катавасии. С праздника Введения во храм Богородицы по всем дням, когда положено петь великое славословие, поется катавасия «Христос раждается…»;

— Пение стихир предпразднства вместо Богородичных. Это – поздняя особенность (с XIV–XV вв.), и характерна она только для ограниченного количества дней: 30 ноября/13 декабря – праздник апостола Андрея Первозванного, 6/19 декабря – святителя Николая Чудотворца, 17/30 декабря – пророка Даниила и трех отроков.

2. Особые субботы и недели перед праздником. Есть две недели пред Рождеством Христовым: неделя святых праотец и неделя святых отец; эти недели имеют особые богослужения и посвящены прославлению ветхозаветных праведников, которые жили ожиданием Мессии, пророчествовали о Его приходе и (некоторые из них) были Его предками по плоти. Кроме этого, есть суббота пред Рождеством Христовым, которая имеет особые добавочные чтения на литургии.

3. Предпразднство Рождества Христова. Самое продолжительное предпразднство среди двунадесятых праздников — 5 дней: 20–24 декабря (новый стиль – 2–6 января). Принципиальной особенностью является пение на повечерии канонов, составленных по образцу утренних канонов Страстной седмицы примерно в X веке. Неизвестный автор взял утренние каноны Страстной седмицы и на их основе составил каноны для Рождества Христова, заменив фразы и выражения, тематически относящиеся к событиям последних дней земной жизни Господа, на выражения, соответствующие теме Рождества Христова. К сожалению, в приходской практике эти каноны почти повсеместно опускаются, так как повечерие не служится.

Сочельник Рождества Христова

Последний день предпразднства Рождества Христова имеет особое название – уставное «навечерие» (то есть день накануне, вчерашний по отношению к празднику день) и обиходное «сочельник» (связанное с обычаем есть сочиво или кутью – кашу из цельных зёрен пшеницы, ячменя или риса с добавлением мёда и с сухофруктами, изюмом, орехами). Для этого дня характерны особый устав богослужения и особый устав о посте.

Богослужение совершается по одному из двух вариантов в зависимости от дня, в который случится навечерие Рождества Христова:

I. Сочельник в понедельник – пятницу (будний день). Службы: великие часы, изобразительны, вечерня с литургией святителя Василия Великого.

II. Сочельник в субботу или воскресенье: службы из предыдущего варианта распределяются по трем дням:

· великие часы и изобразительны переносятся на пятницу, и в эту пятницу отменяется литургия;

· в само навечерие совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, и потом отдельно от нее великая вечерня.

· в сам праздник служим литургию святителя Василия Великого.

Заметим, что по Уставу литургия в соединении в вечерней в 1-м варианте и великая вечерня после литургии во 2-м варианте должны совершаться после полудня, однако в нашей практике все указанные выше службы сочельника совершаются утром.

О посте в Сочельник. В народе бытует неверное мнение о том, что в Сочельник нельзя есть «до первой звезды». Действительно, такая традиция бытовала в деревнях, где вместе с ней было немало и других суеверий. На самом деле составители Типикона не были «звездочетами» и потому к времени появления «первой звезды» никак не могли привязать трапезу в навечерие Рождества Христова. Правила о посте и трапезе в Сочельник связаны с богослужениями и с обозначенными выше двумя вариантами.

В варианте I навечерие Рождества Христова считается днем строгого поста, причем строгость поста здесь не в качестве пищи, а в количестве ее приемов. Так как здесь вечерня в соединении с литургией совершается после полудня, то и полагается только одна трапеза в день – ужин. При этом ужин с употреблением «елея и вина» — то есть средняя степень поста.

В варианте II допускается две трапезы, и потому Типикон говорит, что «пост не бывает». Это нужно понимать не в нашем восприятии поста как воздержания от скоромной пищи, а в более древнем и изначальном значении термина – нет воздержания от пищи до вечера. Утром совершается литургия и после нее полагается скромный, символический обед. После полудня совершается вечерня, после нее – более плотный ужин с вином и елеем.

В нашей практике все службы навечерия совершаются утром, потому после окончания такой службы вполне допустима нормальная постная трапеза. Однозначно можно сказать: те, кто участвовал в богослужении, после его окончания вполне имеют право покушать днем, так как участие в литургии предполагает трапезу после нее. Что же касается тех, кто не был в храме утром в навечерие Рождества Христова, то вопрос о посте для них остается открытым: они могут и покушать после окончания дневного богослужения в храме, но могут в качестве добровольного подвига и компенсации за пропущенное богослужение дождаться вечера.

Богослужебные (литургические) особенности праздничного бдения и литургии

О времени служения. В советское время в отношении служб праздника Рождества Христова разнообразия почти не было: вечером (в 17.00 – 18.00) совершали всенощное бдение, утром служили литургию. Однако в XXI веке появилась традиция по аналогии с Пасхой служить праздничное богослужение (в основном литургию) ночью. Сейчас в большинстве храмов такая практика служения: вечером (16.00–18.00, в зависимости от местных традиций) совершается всенощное бдение, ночью в 0.00 по местному времени – 3-й, 6-й часы и литургия. При этом в многоклирных (то есть там, где много священников и несколько приделов) храмах еще совершается литургия утром.

Кроме того, встречается практика служения всенощного бдения и литургии вместе как одного продолжительного богослужения (в этом прослеживается полная аналогия с Пасхой, разве что в отличие от пасхальной службы бдение Рождества Христова гораздо продолжительнее). Здесь два варианта: одни служат такую службу ночью (начиная в 23.00 или в 0 часов), другие – рано утром (примерно в 5.00).

При служении литургии ночью для причастников рекомендуется соблюдение евхаристического поста минимально 6 часов; на практике для этого достаточно не есть и не пить после 19.00.

Всенощное бдение. Основное отличие всенощного бдения – его уникальный состав: бдение праздника состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1-го часа. Такой вариант бдения в составе великого повечерия, 2-й части великой вечерни и утрени совершается максимум 4 раза в году: Рождество Христово и Богоявление всегда, Благовещение Пресвятой Богородицы часто (но не всегда), храмовый праздник во вторник — субботу Святой Четыредесятницы.

Великое повечерие имеет праздничные особенности: каждение храма в начале повечерия, царские врата на практике открывают на пение «С нами Бог…», также тропаря по 1-м Трисвятом и кондака по 2-м Трисвятом. 3-я часть повечерия сокращается до минимума и состоит из двух псалмов и славословия, после чего поются стихиры на литии.

На утрене два канона: святого Космы Маюмского и святого Иоанна Дамаскина. По Уставу каноны поются со своими ирмосами, после каждой песни должно быть две катавасии (на практике часто поют ирмосы 1-го канона, а катавасию – 2-го канона). 9-я песнь канона поется с припевами праздника, у Рождества Христова этих припевов максимум – 16.

Литургия. Если праздник со вторника по субботу, то служится литургия святителя Иоанна Златоуста; если же праздник в воскресенье или понедельник – литургия святителя Василия Великого. Литургия имеет все атрибуты Господского двунадесятого праздника: праздничные антифоны, входный стих «Из чре́ва прежде денни́цы роди́х Тя, клятся Господь и не раскается: Ты – Иерей во век по чину Мелхиседе́кову», задостойник. Принципиальная уставная особенность литургии Рождества Христова – пение «Ели́цы во Христа́ крести́стеся…» вместо Трисвятого, что исторически связано с совершением в Византии крещения оглашенных в день праздника (крещение совершалось в малом баптистерии и было меньшим по масштабу, чем крещение на Богоявление или в Великую Субботу).

В соответствии с указом Святейшего Патриарха Кирилла (2014 г.), «учитывая особое миссионерское значение праздничного богослужения, в день Рождества Христова во всех храмах Русской Православной Церкви благословляется ежегодно совершать Божественную Литургию с отверстыми царскими вратами по Отче наш…».

По традиции, во многих храмах по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника изшедшие из алтаря священнослужители поют тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника и величание.

Попразднство Рождества Христова

Попразднство Рождества Христова достаточно короткое – всего 6 дней; такая краткость обусловлена наступлением праздника 1 января (Обрезание Господне и праздник святителя Василия Великого) и тем, что попразднство Рождества Христова сменяется предпразднством следующего праздника – Богоявления. В этот период можно выделить 3 особых дня:

- Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря/8 января). Несмотря на название, этот праздник не является Богородичным, но по сути его служба является повторением службы самого праздника Рождества Христова, только в уменьшенном формате – без литии и полиелея. Примечательно, что пение канона на утрене идентично исполнению канона в сам праздник Рождества Христова; в частности, точно так же на 9 песни поются припевы праздника, «Честнейшую…» опускаем. У этого праздника только одно собственное песнопение – кондак «Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся…».

- Суббота по Рождестве Христовом. На литургии полагаются особые добавочные чтения; если между Рождеством Христовым и Богоявлением только одна суббота, то чтения субботы по Рождестве Христовом и субботы пред Богоявлением читаются подряд. Если сам праздник Рождества Христова в субботу (как в 2023 году), то следующая суббота – уже праздник Обрезания Господня, потому особые чтения субботы по Рождестве Христовом читаются в пятницу (это – единственный случай, когда они читаются не в субботу).

- Неделя по Рождестве Христовом – святых Богоотец. В этом случае служба подобна празднику святого в период попразднства в воскресный день. Важно, что под «Богоотцами» здесь понимаются 3 человека: царь и пророк Давид, святой Иосиф Обручник и апостол Иаков брат Господень; следовательно, термин «Богоотец» в службе данного дня имеет особый смысл и отличается от привычного значения, когда мы под «Богоотцами» подразумеваем святых родителей Богородицы – праведных Иоакима и Анну.

Важный момент: если праздник Рождества Христова случится в неделю, служба Богоотцов переносится на 26 декабря и совершается вместе с Собором Богородицы; это – единственный случай, когда служба Недели по Рождестве Христовом переносится.

Развернуть

Каноны и Акафисты

Развернуть

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты

Аудиокниги и фильмы

Случайный тест

Первый крупный церковный праздник в новом календарном году знают даже люди, далекие от религии. 7 января православные отмечают Рождество Христово. В 2023 году праздник приходится на субботу. Об истории величайшего церковного торжества и его традициях читайте в материале «Известий».

Рождество-2023: история праздника

Несмотря на то что праздник каждый год отмечают в одну и ту же дату, точный день и даже век появления Христа на свет неизвестен. По разным религиозным источникам этот период варьируется от 7 до 4 года до н.э. Точная дата тоже доподлинно не установлена, но у католиков принято отмечать рождение Спасителя по старому стилю — 25 декабря, а у православных по-новому — 7 января.

Божественный младенец родился в семье Девы Марии и ее праведного супруга Иосифа. Мария должна была вот-вот родить зачатого непорочно ребенка, когда царь Ирод повелел провести перепись населения. По правилам, жители должны были быть записаны по месту происхождения, поэтому супруги отправились в Вифлеем, откуда происходили предки Иосифа.

Но все гостиницы и постоялые дома Вифлеема были переполнены, и паре ничего не оставалось, кроме как ютиться в пещере, куда пастухи гнали скот с пастбища. И именно там зимней ночью появился на свет младенец Иисус. Первыми о рождении Спасителя узнали пастухи, к которым явился ангел и повелел отправиться в пещеру, чтобы поклониться Христу. Пастухи наказ выполнили и поприветствовали божественного младенца, которого от зимнего холода в яслях согревали своим теплом осел и вол.

Узнали о появлении Сына Божьего на свет и волхвы. По воле ангела над пещерой зажглась Вифлеемская звезда. Она стала путеводным ориентиром для мудрецов, явившихся к младенцу с дарами — золотом для царя, ладаном для Бога и смирной в качестве знака смерти.

Рождество-2023: традиции праздника

По церковному порядку празднику предшествует великий Рождественский пост, который особенно ужесточается за неделю перед торжеством. В канун Рождества, Сочельник, особо истово верующие совсем ничего не едят, пока на небе не зажжется первая утренняя звезда по ассоциации с Вифлеемской.

С утра же начинаются и богослужения в православных церквях. В Москве на службу в храме Христа Спасителя собирается около 5 тыс. человек.

Зато в день праздника на стол подают рыбные и мясные блюда и торжественно отмечают великое событие. Иногда детям дарят подарки, которые, по поверью, приносит святой Николай-угодник. О том, как этот святой стал прародителем образа Деда Мороза, читайте в специальном материале «Известий».

После Рождества наступает неделя Святок, сопровождаемая большим количеством народных забав. Дети наряжаются в костюмы зверей и персонажей и обходят соседей с добрыми пожеланиями, а взрослые угощают ребятишек сладостями. Эта традиция сохранилась не везде, но ее всё еще можно встретить в российских селах и деревнях.

Принято устраивать праздничные гулянья, катания на санках, ярмарки и фестивали. В церковных учреждениях прихожане поют рождественский тропарь и духовные песни, а также устраивают тематические представления.

Незамужние девушки в период Святок гадают на суженого различными способами, пытаясь узнать свою судьбу. Придерживаются ритуалов и хранительницы домашнего очага, пытаясь различными обрядами привлечь удачу и благополучие в дом.

Считается, что оставлять стол пустым в неделю после Рождества нельзя, поэтому в это время хозяева радушно встречают гостей и радуют домашних разнообразными блюдами.

Рождество-2023: что можно и нельзя делать

Рождество и следующие после него дни должны быть наполнены любовью и теплом. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, проявлять малодушие к гостям. Кроме того, в праздничный период нельзя утруждать себя тяжелой работой по дому, за исключением готовки — по традиции на стол подают 12 блюд.

Считается, что на Рождество нельзя выносить мусор, надевать старую одежду и одалживать деньги. Все эти приметы сулят неудачи и финансовые трудности. Не подходит праздничная дата и для поминовения усопших и похода на кладбище. В светлый праздник нужно гнать от себя дурные помыслы и не делать ближнему зла.

Ранее «Известия» писали, как правильно поздравлять с Рождеством верующих — католиков 25 декабря и православных 7 января.