6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

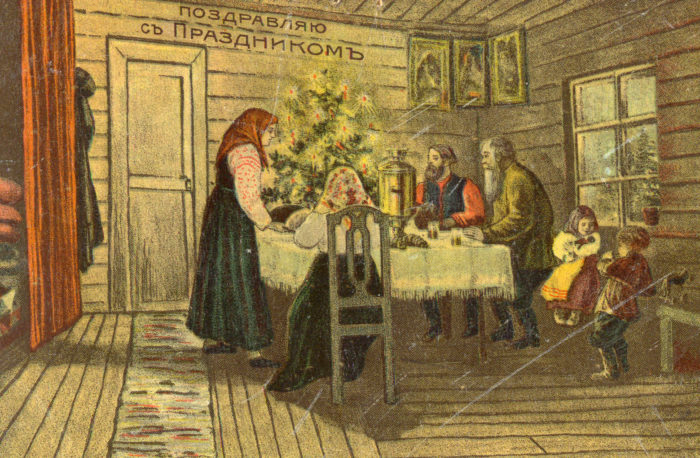

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

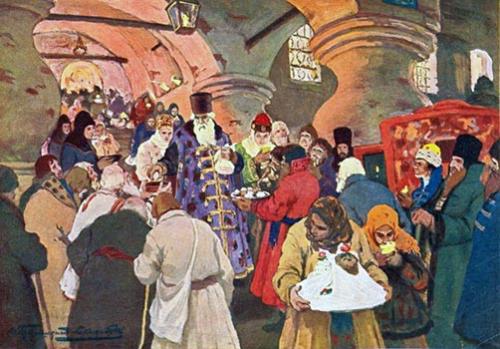

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

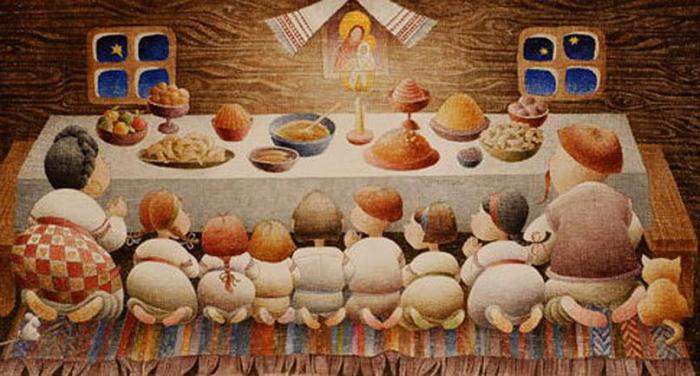

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

Рождество Христово – это второй, по значимости, праздник в православном календаре. Отмечается 7 января не только на церковном, но и на государственном уровне. Один из самых древних праздников, дошедших до наших дней. За минувшие века празднование Рождества обросло множеством традиций, обрядов и ритуалов.

Стоит отметить, что дата празднования установлена по Юлианскому календарю, который еще принято называть «Старым стилем», на 25 декабря. То есть, православная традиция предполагает, что Рождество открывает праздничный цикл, а уже Новый год, 1 января, закрывает. Сейчас мы пользуемся Григорианским календарям, в котором дата сместилась на 7 января.

Содержание:

- История

- Традиции и обычаи

- До первой звезды

- Сжигание снопа

- Вертеп, ряженные и коляда

- Подарки

- Постный стол и богатый стол

- Сочельник

- Святки

Немного истории

На наши земли Рождество пришло вместе с Христианством. После того как Святой Владимир крестил Русь, стали отмечать на государственном уровне. В те времена праздник символизировал конец старого и начало года. Поэтому в период от Рождества и до Масленицы заключались годовые договоры между купцами, завершались прошлогодние дела и начинались новые. В те далекие времена про гражданские календари почти никто не знал, люди измеряли время от одного церковного праздника к другому.

Рождество в Х–ХVIII веках

Во времена Древнего Русского государства и Российской Империи традиции, связанные с рождественскими праздниками, почти не менялись. Для крестьян эта дата была самой удобной. Заканчивались все осенние полевые работы, зимой сельское хозяйство застывало. Поэтому праздничные гулянья могли продолжаться целую неделю.

В высшем свете Рождество пользовалось не меньшей популярностью. В Санкт-Петербурге и Москве проходили большие ярмарки и народные гулянья. Строились катки и своеобразные «парки развлечений».

Рождественский вертеп

К началу XVIII века из Западной Европы к нам пришел Вертеп – небольшой театр, в котором разыгрывались библейские сценки. В одних регионах этот театр был кукольным, в других роли исполняли живые актеры. Традиция ставить вертеп просуществовала почти до середины XX века. Во время преследования религии она затухла и в наши времена почти не возродилась. А само слово «вертеп» стало синонимом понятия «любительский театр».

Народные традиции и обычия, связанные с Рождеством

Подготовка к празднику начинается задолго до его начала. Русские крестьяне, хотя и исповедовали православие, сохранили множество языческих традиций. Большинство из них связано с земледелием и будущим урожаем.

До первой звезды

Рождество предварял одноименны строгий пост, длившийся около месяца. В этом время нельзя было потреблять скоромную пищу – мясо, яйца, молоко и другие калорийные продукты. Считалось, что о рождении Иисуса Христа возвестила яркая звезда. Поэтому окончание поста было приурочено к появлению первой звезды на вечернем небе в канун праздника. В последний день поста до этого момента вообще не принято было есть.

Сжигание снопа

Рождество также знаменовало окончание сельскохозяйственного года. Во время сбора урожая глава семейства выбирал лучший сноп пшеницы и ставил его под иконы, как благодарность Богу за хороший урожай. В канун Рождества этот сноп сжигался, символизируя тем самым надежду на следующий урожай. В это время было принято менять как можно больше в своей жизни – надевать новую одежду, обувь, покупать дорогие вещи.

Вертеп, ряженные и коляда

Традиция создавать праздничные театры, вертепы, пришла к нам лишь в начале позапрошлого века. Для крестьян театр был в диковинку, поэтому они называли актеров «ряженными». Вертепы выходили в вечер перед Рождеством и выступали на площадях или заходили в дома. В их репертуаре были сценки из жизни семьи Иисуса Христа, другие библейские сюжеты и истории. Характерно, что и образы героев, и сюжетные линии максимально пропитывались злободневными темами.

Для кукольных вертепов действовало одно строгое правило. Нельзя было делать куклу Богородицы или Иисуса, их заменяли освященными иконами.

За выступления участникам вертепа, как правило, давали еду. Простые люди в те времена очень редко видели деньги. В семьях специально пекли пирожки или готовили другое угощение, чтобы наградить артистов.

Во время представления часто исполнялись песни – коляда. Слова этих песен почти полностью соответствовали Евангельским текстам, музыка была народной. К сожалению, до нас дошло очень мало таких песен и сценариев вертепов.

В некоторых регионах России коляду называли «славлением». Суть обряда была той же – прийти к своему соседу или знакомому и с песней известить радостную весть – Рождение Спасителя. В Российской Империи, патриарх, глава Православной церкви, приходил со славлением к императору. Вместе с ним во дворец заходила целая процессия. После поздравления главы государства, патриарх направлялся к царице и другим членам императорского семейства.

Подарки

Во все времена на Рождество было принято дарить подарки. Согласно Евангельским текстам, Иисус родился в хлеву, в бедности и страданиях. Одними из первых к нему пришли три волхва или три царя из восточных стран. Они принесли ему в подарок золото, ладан и смирну. Поэтому в Рождество подарки дарят не только детям, но и взрослым.

Постный стол и богатый стол

В богатых семьях появилась традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд, по числу апостолов на Святой Вечере. И также было принято вспоминать об умерших родственниках – для них по краям стола ложились зубки чеснока.

Сочельник

День перед Рождеством называется Сочельник. Этот термин пошел от названия блюда, которое традиционно готовилось в этот день в крестьянских семьях – сочива. Заваривалась каша, обычно из сеченой пшеницы или ячменя, отсюда и название. В кашу добавлялся мед, мак, орехи и другие сладости. Единого рецепта нет, в каждом селенье сочиво готовили по-своему.

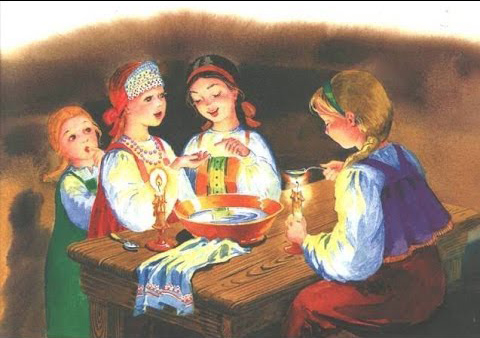

Ужин в канун Рождества было принято делать постным. На стол ставились, в основном, каши, соленья и грибы. Никакого алкоголя у крестьян в этот день не было. Вечеру перед праздником придавали большое сакральное значение. И, хотя церковь выступала против суеверий, молодые девушки в эту ночь собирались, чтобы гадать. Тема гаданий всегда была одной и той же – дата свадьбы и личность суженого. А вот, способы отличались.

После того как семья завершала ужин, хозяин собирал объедки со стола и шел в хлев. Рождество считалось таким большим праздником, что радость от него должны были ощутить все, даже домашние животные.

Совсем по-другому накрывался стол на Рождество. Именно к этому празднику резали скотину, и крестьяне ели мясо. Интересно, что блюда состояли из больших кусков, это связано с особенностью запекания в русской печи. Кроме того, готовили птицу и рыбу. С мясной начинкой делалась и традиционная выпечка – калачи, кулебяки, блины и расстегаи.

Святки

В дохристианской Руси некоторые языческие праздники приходились на то же время, что и современное Рождество. После Крещения Руси церковь часто закрывала глаза на ритуальные вольности, сохранившиеся от старых славянских верований. Одной из таких традиций являются Святки – гулянья, продолжившиеся несколько дней подряд. После 22 декабря количество светлого времени в сутках начинало увеличиваться, люди воспринимали это как победу добра над злом. В Святки крестьяне рядились в странные костюмы, ходили друг к другу в гости, пели и плясали. Использовались также маски животных, символизирующие нечистую силу.

КАК В СТАРИНУ

ОТМЕЧАЛИ РОЖДЕСТВО?

КАК В СТАРИНУ

ОТМЕЧАЛИ РОЖДЕСТВО?

Для привлечения достатка важно было встречать Рождество в новой одежде, а специальные обряды в хлеву и во дворе должны были обеспечить богатый урожай и приплод скота.

Христианский праздник Рождества Христова в восприятии славян соединился с древним праздником возрождения солнца, который также приходился на конец декабря — начало января: время, когда начинает увеличиваться световой день.

По старому стилю Рождество отмечали 25 декабря, 1 января праздновали Новый год (сегодня это старый Новый год), а 6 января — Крещение. Эти праздники составляли единый цикл — Святки. Дни с 25 декабря по 1 января называли Святыми вечерами, а 1 января начинались Страшные вечера, которые длились до Крещения.

Но начинался праздничный цикл еще 24 декабря, в cочельник. Существует две версии происхождения такого названия: по одной — «cочельник» происходит от слова «сочень», названия хлебной лепешки; по другой — от «сочива», рисового или ячменного взвара с медом.

Сочельник был последним днем Рождественского поста и считался особенно строгим: нельзя было есть «до первой звезды». Семья весь день готовилась к празднику в трудах и молитвах и лишь в сумерках усаживалась за постную трапезу. Основными блюдами были рождественский хлеб (сочень), сочиво и рисовая каша — кутья. Обязательно подавали орехи, мед, сухофрукты, напитки из ягод. Хозяйки готовили нечетное количество блюд либо ровно 12 — по числу месяцев в году.

С языческих времен сохранилась традиция приглашать к рождественской трапезе души предков. Семья либо ставила на стол приборы по количеству умерших, либо откладывала для покойных немного от каждого блюда в отдельную миску, которую оставляли на ночь. В этот же вечер обходили дома родственников с угощением, что символизировало единение всего рода за общей трапезой. Затем шли на ночную службу в церковь. Люди верили, что ровно в полночь на Рождество небо открывается и Господь слышит всякую просьбу.

В России, в отличие от других славянских стран, гадать и колядовать в сочельник было не принято — эти обряды обычно совершали в святочные вечера. А накануне Рождества принимали лишь славильщиков, которые ходили по дворам с «вестью о рождении Христа» — духовными текстами и песнями. Основным угощением для них был ритуальный хлеб.

После 1918 года, когда в России был принят григорианский календарь, православные праздники Рождества Христова и Крещения Господня стали отмечаться 7 и 19 января соответственно. Новый год в качестве светского праздника перешел на 1 января по новому стилю и выпал из святочного цикла.

Христианский праздник Рождества Христова в восприятии славян соединился с древним праздником возрождения солнца, который также приходился на конец декабря — начало января: время, когда начинает увеличиваться световой день.

По старому стилю Рождество отмечали 25 декабря, 1 января праздновали Новый год (сегодня это старый Новый год), а 6 января — Крещение. Эти праздники составляли единый цикл — Святки. Дни с 25 декабря по 1 января называли Святыми вечерами, а 1 января начинались Страшные вечера, которые длились до Крещения.

Но начинался праздничный цикл еще 24 декабря, в cочельник. Существует две версии происхождения такого названия: по одной — «cочельник» происходит от слова «сочень», названия хлебной лепешки; по другой — от «сочива», рисового или ячменного взвара с медом.

Сочельник был последним днем Рождественского поста и считался особенно строгим: нельзя было есть «до первой звезды». Семья весь день готовилась к празднику в трудах и молитвах и лишь в сумерках усаживалась за постную трапезу. Основными блюдами были рождественский хлеб (сочень), сочиво и рисовая каша — кутья. Обязательно подавали орехи, мед, сухофрукты, напитки из ягод. Хозяйки готовили нечетное количество блюд либо ровно 12 — по числу месяцев в году.

С языческих времен сохранилась традиция приглашать к рождественской трапезе души предков. Семья либо ставила на стол приборы по количеству умерших, либо откладывала для покойных немного от каждого блюда в отдельную миску, которую оставляли на ночь. В этот же вечер обходили дома родственников с угощением, что символизировало единение всего рода за общей трапезой. Затем шли на ночную службу в церковь. Люди верили, что ровно в полночь на Рождество небо открывается и Господь слышит всякую просьбу.

В России, в отличие от других славянских стран, гадать и колядовать в сочельник было не принято — эти обряды обычно совершали в святочные вечера. А накануне Рождества принимали лишь славильщиков, которые ходили по дворам с «вестью о рождении Христа» — духовными текстами и песнями. Основным угощением для них был ритуальный хлеб.

После 1918 года, когда в России был принят григорианский календарь, православные праздники Рождества Христова и Крещения Господня стали отмечаться 7 и 19 января соответственно. Новый год в качестве светского праздника перешел на 1 января по новому стилю и выпал из святочного цикла.

Юлия Петрова. Сочельник. 2015

Частное собрание

Федот Сычков. Христославы (Дети старой деревни). 1935

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, Саранск, Республика Мордовия

Александр Моравов. Рождественская елка. 1921

Тверская областная картинная галерея, Тверь

Александр Горбик. Ночь перед Рождеством. 2012

Частное собрание

Анатолий Коробкин. Перед Рождеством. 2011

Частное собрание

Виктор Лукьянов. Рождество. 2001

Частное собрание

Ольга Романова. Рождество Христово у великой княгини Ольги Александровны с портретом Александра III. 1950

Частное собрание

Сергей Ходоренко-Затонский. Рождественская ночь. 2014

Частное собрание

Юрий Кручинкин. Рождество. 2017

Частное собрание

Первый крупный церковный праздник в новом календарном году знают даже люди, далекие от религии. 7 января православные отмечают Рождество Христово. В 2023 году праздник приходится на субботу. Об истории величайшего церковного торжества и его традициях читайте в материале «Известий».

Рождество-2023: история праздника

Несмотря на то что праздник каждый год отмечают в одну и ту же дату, точный день и даже век появления Христа на свет неизвестен. По разным религиозным источникам этот период варьируется от 7 до 4 года до н.э. Точная дата тоже доподлинно не установлена, но у католиков принято отмечать рождение Спасителя по старому стилю — 25 декабря, а у православных по-новому — 7 января.

Божественный младенец родился в семье Девы Марии и ее праведного супруга Иосифа. Мария должна была вот-вот родить зачатого непорочно ребенка, когда царь Ирод повелел провести перепись населения. По правилам, жители должны были быть записаны по месту происхождения, поэтому супруги отправились в Вифлеем, откуда происходили предки Иосифа.

Но все гостиницы и постоялые дома Вифлеема были переполнены, и паре ничего не оставалось, кроме как ютиться в пещере, куда пастухи гнали скот с пастбища. И именно там зимней ночью появился на свет младенец Иисус. Первыми о рождении Спасителя узнали пастухи, к которым явился ангел и повелел отправиться в пещеру, чтобы поклониться Христу. Пастухи наказ выполнили и поприветствовали божественного младенца, которого от зимнего холода в яслях согревали своим теплом осел и вол.

Узнали о появлении Сына Божьего на свет и волхвы. По воле ангела над пещерой зажглась Вифлеемская звезда. Она стала путеводным ориентиром для мудрецов, явившихся к младенцу с дарами — золотом для царя, ладаном для Бога и смирной в качестве знака смерти.

Рождество-2023: традиции праздника

По церковному порядку празднику предшествует великий Рождественский пост, который особенно ужесточается за неделю перед торжеством. В канун Рождества, Сочельник, особо истово верующие совсем ничего не едят, пока на небе не зажжется первая утренняя звезда по ассоциации с Вифлеемской.

С утра же начинаются и богослужения в православных церквях. В Москве на службу в храме Христа Спасителя собирается около 5 тыс. человек.

Зато в день праздника на стол подают рыбные и мясные блюда и торжественно отмечают великое событие. Иногда детям дарят подарки, которые, по поверью, приносит святой Николай-угодник. О том, как этот святой стал прародителем образа Деда Мороза, читайте в специальном материале «Известий».

После Рождества наступает неделя Святок, сопровождаемая большим количеством народных забав. Дети наряжаются в костюмы зверей и персонажей и обходят соседей с добрыми пожеланиями, а взрослые угощают ребятишек сладостями. Эта традиция сохранилась не везде, но ее всё еще можно встретить в российских селах и деревнях.

Принято устраивать праздничные гулянья, катания на санках, ярмарки и фестивали. В церковных учреждениях прихожане поют рождественский тропарь и духовные песни, а также устраивают тематические представления.

Незамужние девушки в период Святок гадают на суженого различными способами, пытаясь узнать свою судьбу. Придерживаются ритуалов и хранительницы домашнего очага, пытаясь различными обрядами привлечь удачу и благополучие в дом.

Считается, что оставлять стол пустым в неделю после Рождества нельзя, поэтому в это время хозяева радушно встречают гостей и радуют домашних разнообразными блюдами.

Рождество-2023: что можно и нельзя делать

Рождество и следующие после него дни должны быть наполнены любовью и теплом. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, проявлять малодушие к гостям. Кроме того, в праздничный период нельзя утруждать себя тяжелой работой по дому, за исключением готовки — по традиции на стол подают 12 блюд.

Считается, что на Рождество нельзя выносить мусор, надевать старую одежду и одалживать деньги. Все эти приметы сулят неудачи и финансовые трудности. Не подходит праздничная дата и для поминовения усопших и похода на кладбище. В светлый праздник нужно гнать от себя дурные помыслы и не делать ближнему зла.

Ранее «Известия» писали, как правильно поздравлять с Рождеством верующих — католиков 25 декабря и православных 7 января.

История праздника

Пожалуй, значимость такого праздника, как Рождество Христово, вряд ли стоит кому-то доказывать. Ведь даже тот факт, что в большинстве стран мира официальное летоисчисление ведётся не как-нибудь, а именно от Рождества Христова, говорит о его важности и социальной значимости. Праздник Рождества любим во всём мире, а в России его любили особенно – пока не произошли определённые политические события.

В ночь с шестого на седьмое января православные России отмечают праздник Рождества Христова. Как известно, в нашей стране церковь в начале 20 века не перешла с Юлианского календаря на новый григорианский, вследствие чего календарь на 13 дней отличается от календаря, используемого остальными христианами. Рождество, как праздник в России, значительно отличается от своего аналога в остальном христианском мире.

Изначально Рождественские праздники были связаны со множеством народных обычаев, но они забылись, после того как в 1918 году празднование Рождества было запрещено. Даже упоминать о нём было запрещено; и детей, и взрослых лишили рождественской ёлки.

Лишь в 1935 году советская власть вновь разрешила ставить и наряжать елки – правда, уже не рождественские, а новогодние. И звезды на верхушке ели стали по-советски пятиконечными. А ранее звезды были семиконечными и символизировали ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, привела к только что родившемуся младенцу Христу волхвов.

Приблизительно то же самое произошло и с праздниками – Новым годом и Рождеством. Если до 1918 года Рождество отмечалось повсеместно, а Новый год был гораздо менее значимым праздником, то при советской власти они поменялись местами.

В последние годы, однако, все больше людей посещает в Рождественские праздники церковь, вспоминая религиозный смысл праздника. Сегодня большинство верующих в России отмечает Рождество 7 января, по старому юлианскому календарю.

Народные традиции и обычаи празднования Рождества

В Древней Руси праздник Рождества Христова стали отмечать в X веке, и случилось так, что он совпал с языческим славянским праздником Святок.

Рождественские традиции в России с течением времени и сменой эпох претерпевали изменения, корректировались, это во многом было обусловлено историей праздника Рождества на Руси, в частности изменением времени его празднования.

В давние времена на Руси Рождество отмечали раньше Нового года, как сейчас это делает почти вся Европа.

Самым любимым символом рождества была елка. Оказывается, традиция наряжать елку на Рождество пришла к нам из Германии.

Справедливости ради стоит напомнить, что Пётр приказал всего лишь украшать церкви и здания еловыми ветками, а не рубить сами деревья, однако позже появилась традиция украшать сладостями и игрушками именно целое вечнозелёное дерево.

В ночь перед Рождеством торжественные Богослужения происходили по всей стране, а с утра начиналось прославление Христа: люди ходили по домам с «Вифлеемской звездой», пели гимны во славу Иисуса и Девы Марии.

Рождества ждали весь год, потому что второго такого праздника, шумного, весёлого и радостного, в России просто не было. Рождественские подарки детям, нарядная ёлка, девичьи гадания, которые были очень весёлыми и забавными, а иногда завораживающими и таинственными – всё это было возможно только один раз в году.

На Рождество устраивались карнавалы и маскарады, ходили ряженые, пели песни, плясали, водили хороводы – хотя эти традиции тоже не приветствовались православной церковью. Было также принято делать визиты соседям и знакомым, приглашать гостей и устраивать смотрины невест.

В честь Рождества Христова в России возводилось много храмов и монастырей.

Колядование

Колядование, хотя его связывают не столько с христианскими, сколько с языческими традициями. Коляда в славянской религии был символом поклонения Солнцу, дающему процветание всему живому; веселью, плодородию, богатому урожаю и счастливому браку – вечным человеческим ценностям.

Когда как раз в это время на Руси стали праздновать Рождество, коляды слились с ним – получился своеобразный гибрид религий, однако постепенно большинство языческих символов было вытеснено под влиянием христианской церкви.

Что означало колядовать, сегодня точно никто не скажет, однако мы всегда склоняемся к тому объяснению, которое дал Н.В. Гоголь в известном произведении «Ночь перед Рождеством»: это значит петь у дверей или под окном дома колядки. Хозяева дома за это бросают колядующим в особый мешок каравай хлеба, пироги, сладости, колбасу или даже немного денег – кто что сможет и захочет.

Церковь пыталась запретить колядки, но они оказались живучими; правда, сегодня в колядках мало что осталось от языческих обрядов: в них поётся про младенца Иисуса Христа, про пожелания счастья и здоровья хозяевам дома, и вообще эти песнопения носят очень позитивный характер.

Народные приметы и гадания

Как и в старинные времена в Рождество в России принято гадать. Гадают с самого праздника вплоть до Крещения Господне. Гадают прежде всего на жениха или на судьбу. Рождественские гадания особенной популярностью пользуются у незамужних девушек. Хотя в старину, на Рождество гадали и юноши.

У крестьянских девушек существовало интересное гадание, когда они устраивали под своей кроватью импровизированный колодец из поленьев, и, ложась спать, говорили такие слова:

С сочельником также было связано много разных народных примет. Например, если в сочельник всё небо усеяно звёздами – жди богатого урожая гороха, хорошего приплода домашнего скота, много ягод и грибов в лесу. Если деревья покрыты инеем – будет много хлеба, если метёт метель – будут роиться пчёлы.

Если вдоль дорог много высоких сугробов, то будет буйно колоситься рожь, а если снега на полях лежат ниже дороги – жди неурожая.

В ночь на Рождество верёвками связывали ножки столов – чтобы не убегал домашний скот; вечером не кормили кур, чтобы они летом не разгребали грядки; туго мотали пряжу в клубки – чтобы уродилась хорошая капуста.

А ещё есть поверье, что желания, загаданные в Рождественскую ночь, обязательно сбываются.

Рождественские угощения

Празднику Рождества предшествует длительный пост, последний день которого носит название Рождественского сочельника. Если кто-либо и нарушал основной пост, приговаривая «пост – не мост можно и объехать», то накануне Рождества даже самые невоздержанные из чревоугодников к столу садились лишь с появлением на небе первой звезды, символа звезды Вифлеемской. По обычаю с веселыми криками вбегала в дом ребятня, сообщая об ее появлении, но иногда на улицу выходили все.

Если небо было в тучах, то дожидались темноты и после торжественной молитвы усаживались за рождественское застолье. Но «основное» угощение еще не подавали. Обходились «голодной кутьёй» или «сочивом», – кашей из пшеничного, ячменного или другого зерна, распаренного на воде. Отсюда пришло название – «сочельник«. Только придя домой, отстояв торжественную праздничную церковную службу, подавали к столу основное угощение. Тут были свои рождественские традиции. На рождественском столе стояло 13 блюд. Например: поросята, начиненные гречневой кашей, заяц в горшочке, каша в тыкве. А также салаты, рыбные закуски, красный борщ, пироги, рулеты, пряники. Количество совершающих праздничную трапезу должно было быть четным. При нечетном числе, ставился лишний прибор. Все должны были попробовать каждое блюдо, главным из которых считалась теперь уже «богатая кутья» со сливками, медом, пряностями, изюмом и миндалем. Кутью по обычаю полагалась запивать «взваром». Так назывался напиток похожий на сладкий густой компот или кисель, взвар готовился из сухофруктов и ягод. Иногда его делали с добавлением кваса, пиво или вина, а иногда риса или лапши.

В рождественскую ночь открывали настежь дверь и звали к праздничному застолью любого прохожего, который шел мимо, даже если им оказывался бездомный нищий. По старинному поверью, считалось, что в его образе может скрываться сам Христос.

Настоящий, праздничный стол, который буквально ломился от вкуснейших яств, накрывали лишь на следующий день. На него выставлялось разнообразие мясных угощений, главным из которых являлись блюда из свинины. Традиционным угощением на Рождество в России считались и пироги.

Рождество сегодня

Сейчас Рождество в России празднуют с 6 на 7 января. Ночью в церквах идет праздничная служба. Рождество отмечается официально,

Православная церковь часто призывает отказаться от народных традиций, которые давно сопровождают праздник Рождества: колядования, гаданий и игр, и отмечать его торжественно, по-церковному. И всё-таки в последние годы смысл праздника Рождества Христова вспоминает всё больше россиян. Люди посещают церковь, дарят друг другу подарки, ходят в гости, готовят традиционные рождественские блюда, и даже традиции колядования и святочных карнавалов тоже возрождаются.