Рождение Иисуса Христа «по плоти» cв. Иоанн Златоуст называет митрополией всех праздников. За Рождеством следуют все остальные Господские праздники – Богоявление, Преображение, Страдания и Распятие, Воскресение и Вознесение. Без Рождества не было бы Воскресения, а без Воскресения не исполнилась бы цель божественного воплощения.

1. Рождество Иисуса Христа – это историческое событие, поскольку произошло в определенный исторический период, когда в Римской Империи правил кесарь Август, а в Иудеи царствовал Ирод Великий. Следствием этой историчности является неоспоримость факта восприятия Христом настоящей человеческой плоти.

Несмотря на свою историчность, это событие не перестает оставаться таинством. Мы знаем, что существует Богочеловек – совершенный Бог и совершенный человек, но тайной остается способ соединения божественной и человеческой природ в ипостаси Бога Слова.

2. Основная разница между Ветхим и Новым Заветами состоит в том, что все ветхозаветные откровения Бога являлись откровениями бесплотного Слова, тогда как новозаветные – суть откровения Бога Слова во плоти.

Открывшийся Моисею и всем Пророкам был не имеющий плоти Сын и Слово Божие, Второе Лицо Пресвятой Троицы. Пророки и ветхозаветные праведники не только имели общение с Божиим Словом, но и видели Его грядущее воплощение.

На примере пастухов нам показан путь, следуя которому можно сподо-биться пережить таинство Божия откровения на личном опыте.

4. Показателен ангельский гимн: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Ангелы воспевали мир, пришедший на землю с рождеством Христа, потому что Своим вочеловечением Иисус примирил человека с Богом, со своими ближними и с самим собой.

Также человек обрел мир с Ангелами и с единородными ему. Произошло и умиротворение его душевных сил, поскольку Христом было достигнуто то, чего не смог осуществить Адам.

Выражение «в человеках благоволение» выражает истину, что воплощение Бога Слова является так называемой «предшествующей» или «предвечной волей» Троичного Бога, оно не было следствием Адамова падения, а извечно пребывало в Божией мысли предшествуя падению человека.

Вочеловечение Бога Слова являлось заключительным актом творения. Все создание и сам человек были сотворены ради одной цели – Богочеловека. Без Богочеловека Христа человек был бы бессилен достигнуть обожения, а все создание – освятиться.

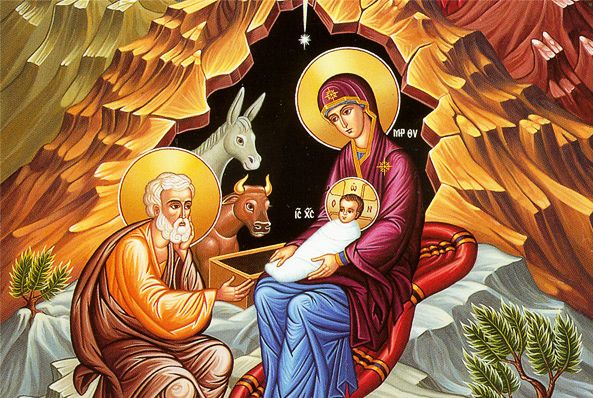

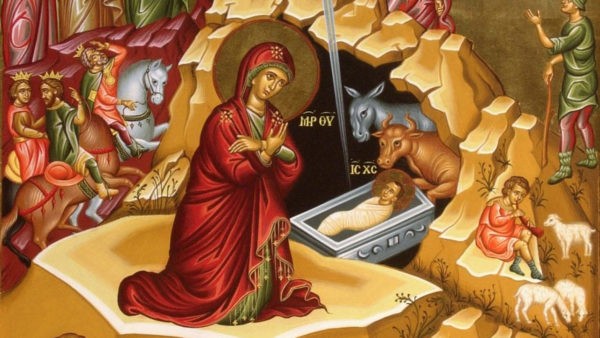

6. В Рождестве Иисуса Христа участвовал также тварный мир: животные, пещера, ясли, горы, небо и т.д. На иконе Рождества изображается принятие созданием исходящей от Христа благодати. Центром изображения является Христос – источник нетварной энергии. От Него исходит просвещающая и обоживающая благодать Троичного Бога.

Необходимо отметить, что присутствовавшие в момент рождения Христа люди и Ангелы участвовали в энергии обоживающей, тогда как бессловесная тварь – в освящающей.

7. Говоря о воплощенном Слове Божии, необходимо обратить внимание на даваемые Ему имена, потому что в них кроются глубокие богословские истины.

До Своего воплощения Второе Лицо Пресвятой Троицы называлось Сыном и Словом Божиим. Именем «Сын» выражается предвечное рождение Второго Лица от Бога Отца, и «рождаемость» является Его ипостасным свойством. Именем «Слово Божие» бесстрастность и провозглашение этого рождения, сообразно связи нашего слова с разумом, сообщающего все существующие в уме мысли.

После воплощения Второе Лицо пресвятой Троицы стало называться «Христос». «Христос» – это имя Ипостаси и оно употребляется, когда речь ведется о двух природах в вочеловечившемся Боге. Поскольку человеческая природа приняла от Бога помазание, Слово приняло имя Христос, что значит «Помазанник». Имя «Христос» выражает помазующего Отца, помазанного Сына и помазание Святого Духа. Человеческая природа Христа была помазана всем Троичным Богом. Божественный Логос помазал Самого Себя, Божеством подавая помазание телу как Господь Бог, и помазуясь в одночасье как человек (св. Иоанн Дамаскин).

Имя «Христос» одновременно выражает и Бога, и человека, то есть Богочеловека Христа. Этим именем выражается соединение божественной и человеческой природ.

Словом «Божество» выражается природа Троичного Бога, в то время как словами «Отец», «Сын» и «Святой Дух» – Его ипостаси. Было бы ересью утверждать, что воплотилось Божество. Согласно православному учению, Божество объединилось с человечеством в одной из Своих ипостасей. Однако, воплотился не Бог Отец, а Второе Лицо Пресвятой Троицы – Сын и Слово Божие, Которое всегда было и есть истинным Богом (св. Иоанн Дамаскин).

Сын и Слово Божие прежде всех веков родился от Девственного Отца без матери, а во времени – от Девы Матери без отца по плоти.

9. В воплощении Божественного Логоса участвовала вся Троица. Бог Слово принял человеческую природу, Отец благоволил воплощение Своего Сына, а Святой Дух этому содействовал. Однако, почему вочеловечилось именно Второе Лицо Пресвятой Троицы?

Первое. Божие Слово является первообразом творения человека. Человек был создан по образу Божию, а следовательно по образу Бога Слова. С преступлением заповеди затмилось «по образу» и мы совлеклись общения с Богом, что повлекло за собой облечение в тленность и смерть. Дабы воссоздать человека и привести его к недостигнутой им цели, Божие Слово вочеловечилось.

Второе. Важной причиной воплощения Второй Ипостаси Пресвятой Троицы было сохранение Ее ипостасного свойства – «рожденность». Второе Лицо Пресвятой Троицы родившееся предвечно от Бога Отца, при Своем во-площении должно было родиться снова «во времени» от Пресвятой Девы Марии.

Третье. Второе Лицо Пресвятой Троицы есть Слово Божие, возвещающее нам волю Бога Отца. Ведь именно Он являлся в Ветхом Завете и открывал людям Отцову волю. Через воплощение Бога Слова мы приобретаем ведущее нас к Богу Отцу спасение.

10. Целью воплощения Сына и Слова Божия было исправление поступка прародителей Адама и Евы, а значит – обожение человека. Согласно cв. Афанасию Великому, Бог стал человеком, дабы человек смог стать богом. «Бог становится человеком, дабы в Бога преобразить Адама».

Падение прародителя Адама было онтологическим и экзистенциальным, поскольку порча вошла во все его бытие, поэтому чтобы победить смерть и привести падшего к обожению Господь вочеловечился. Следовательно, обожение является завершительной целью бытия человека. Через Богочеловека Христа от своего «по образу» человек может перейти к «по подобию», чем и является обожение. Воссоединяясь со своим Первообразом, каждый человек может обожить и свою ипостась.

Обожение человека называется также врачеванием, потому что им человек исцеляется от смертности и тленности, и избавляется от тирании диавола.

Воспринятие нетварным Богом тварной человеческой природы, или со-единение тварного с нетварным – вот что называется кенозисом и Христовой бедностью.

Без уничижения не произошло бы исполнение – обожение человека. Бо-жественный кенозис показывает нам, чем на самом деле является любовь. Любовь – это уничижение, жертва, предложение себя и воспринятие другого. Поэтому, насколько человек освящается и обоживается, настолько он и уничижается, и наоборот.

12. Христос является совершенным Богом и совершенным человеком, то есть истинным Богочеловеком! Человеческая природа соединилась с божественной в Ипостаси Бога Слова, и Христос познается «в двух природах непреложно, неслиянно, неизменно, нераздельно».

Обе природы соединились «непреложно». Это означает, что ни одна из природ Богочеловека не преложилась в другую, т.е. не утратила своих свойств.

Слово «неслиянно» выражает отсутствие какого-либо слияния или сме-шения между энергиями двух природ.

Оба слова «непреложно» и «неслиянно» необходимо рассматривать в союзе со словом «нераздельно». Эта истина означает, что связь двух природ неразрывна и нераздельна. Каждая из природ действует во Христе «имея общение с другой».

После ипостасного соединения двух природ существовать стало одно Лицо, одна Ипостась – Богочеловек Иисус Христос. Существование двух природ предполагает существование двух энергий и двух воль. Энергии относятся к природам, а не к лицу, но действуют они с общим Лицом, ипостасью Логоса. Ни природы, ни энергии не мыслимы вне ипостаси Бога Слова.

13. В заключение необходимо обратить внимание на четыре стадии личностного переживания этого великого праздника.

Вторая. Божественная и человеческая природы навсегда соединены в Ипостаси Бога Слова непреложно, неслиянно, неизменно и нераздельно. По-скольку всегда и во все века существует Богочеловек Христос, а значит, мы в любой момент можем причаститься обожествленной плоти Бога Слова.

Третья. Поклоняясь великому таинству вочеловечения Слова Божия, а главным образом, причащаясь Тела и Крови Христовых, мы должны «перехитрить» Ирода (похоти плоти и мысленного диавола), как это сделали волхвы.

Для достижения этой цели требуется непрестанное участие в таинствах Церкви и личная аскеза.

Четвертая. Участвуя в таинствах Церкви и живя аскетической жизнью, согласно духу Православного Предания, человек ощущает и на личном опыте переживает все духовные события Божественного воплощения. Святой Симеон новый Богослов сказал, что очистив свое сердце и просветившись, человек принимает внутрь себя Христа и ощущает Его младенческое биение и шевеление.

архимандрит Дионисий (Тивяков),

настоятель Свято-Николаевского собора г. Стаханова

(Составлено по книге:

Иерофей (Влахос), Митрополит Навпакта и Святого Власия.

Господские праздники. Перевод с новогреческого Дмитрия Гоцкалюка.

Сімферополь «Таврія», 2002)

(1203)

Приблизительное время чтения: 12 мин.

В эти святочные рождественские дни христиане вспоминают событие, случившееся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Что изменило это событие в мире и в людях, почему и зачем Бог даровал нам Самого Себя и как нам правильно принять этот высший дар?

Как-то раз я увидел изображение языческого божества. Я невольно вздрогнул — это была жуткого вида образина с оскаленными клыками, увешанная черепами, с несколькими парами рук, в каждой из которых было зажато окровавленное оружие. Как люди могли поклоняться этому? Дело вовсе не в том, что они были какими-то особенно злыми и кровожадными — скорее, они просто хотели себе божество, которое было бы достаточно воинственным и свирепым, чтобы защитить их от зла. Когда люди выдумывают себе богов, они отражают человеческие страхи, надежды и ожидания — это боги, от которых их поклонники ждут достатка или помощи в битвах, небесная «твердая рука», которая железным кулаком поддержит порядок, истребит врагов и позаботится о своих поклонниках.

Образ Господа Иисуса в христианском восприятии — и в христианском искусстве — выглядит по-другому. Чаще всего Его изображают распятым; но второе (по частоте) изображение — это изображение Его младенцем на руках у Его Пречистой Матери. Младенец — это воплощение беззащитности. Нередко художники изображали бегство в Египет — этого Младенца хотят убить, и те взрослые, которые Его любят, должны срочно спасать Его жизнь. Ни клинков, чтобы поражать злодеев, ни клыков и черепов, чтобы внушать им ужас.

То, что Бог Библии не отвечает человеческим ожиданиям, часто становилось — и становится — причиной глубокого недоумения и обиды. В Евангелии мы видим трагедию людей, которые напряженно ждали Спасителя — молились, надеялись, все глаза выплакали — а когда он пришел, отвергли Его. Почему? По тем же причинам, по которым многие люди отвергают Его сейчас — они хотели другого. Люди ждали могучего воина, который «наведет порядок», вышвырнет римских оккупантов и их приспешников, накажет плохих (ведь плохие — это всегда не мы), наградит хороших, и установит царство изобилия и мира. Не нам судить людей того времени — с тех пор мало что изменилось. Люди хотят спасения — и отвергают его, когда оно им предложено. Потому что для этого нужно увидеть подлинные корни наших бед, а наша главная беда в том, что эти корни мы видеть не хотим.

От чего нас может спасти младенец? От врагов? От несправедливости? От болезней? Нет — от чего-то, гораздо более опасного, следствием чего является и вражда, и несправедливость, и болезни. От греха.

Вывих сердца

Вывих — весьма болезненная травма. Можно пытаться унять боль таблетками, можно — какими-нибудь мазями. может быть, какое-то облегчение это и принесет, но ненадолго — пока сустав вывихнут, человеку будет становиться только хуже. Боль, воспаление, невозможность нормально ходить — это только внешние симптомы; причина всего этого — вывихнутый сустав. Мало что можно сделать с симптомами, пока вы не вправите вывих.

Страшная, трагическая история человечества, все те беды и ужасы, о которых мы слышим, все человеческие несчастья, от разводов до мировых войн, — только симптомы нашей главной проблемы:

того, что можно было бы назвать «вывихом сердца». В европейской поэзии «сердце» обычно связывается с эмоциями; но в Библии речь идет скорее о «сердцевине», о том центре нашей личности, где мы ставим цели, расставляем приоритеты и принимаем решения, определяющие нашу жизнь. И вот это наше сердце вывихнуто, как бывает вывихнут сустав.

Апостол Иаков так описывает наше общее несчастье: Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений (Иак 4:2,3). То, чего мы хотим, то, чего мы настойчиво требуем от Бога и людей, то, что мы провозглашаем по праву своим, — чаще всего вовсе не то, что нам нужно. Иногда со стороны это очевидно: человек, страдающий алкоголизмом хочет водки, но мы понимаем, что водка как раз ему не нужна, ему нужно исцелиться от его страсти. Но, как правило, мы не замечаем, как глубоко вывихнуто наше сердце. Люди — не те, которых все готовы признать больными, обычные люди, мы с Вами — подчиняют свою жизнь ложным ценностям, которые не приносят ничего, кроме несчастья, жаждут того, что не приносит ни малейшей пользы, яростно борются друг с другом за то, что им на самом деле не нужно.

Большинство людей, в том числе неверующих, согласятся с ветхозаветными еще словами: Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть (Притч 15:17). Но те же люди тратят массу усилий на приобретение «быков» — денег, имущества, социального статуса, и совершенно не заботятся о том, чтобы сделать свое сердце любящим. Напротив, соперничество из-за «откормленных быков» превращается в повод для ненависти и ожесточенных конфликтов, нередко даже между членами одной семьи. Великие воители опустошают целые континенты, обычные люди разрушают жизнь своих близких, и зачем? Ради того, что апостол Иоанн определяет как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская (1Ин 2:16): стремление к удовольствиям, к обладанию и к «престижу». Люди ищут счастья и ищут его там, где можно найти только несчастье. Всему человеческому роду свойственен этот трагический излом, эта порча воли, которую Церковь называет грехом. Именно грех и является причиной всех человеческих несчастий, и людей невозможно спасти от них, не устранив эту причину.

Людям кажется, что должен измениться мир вокруг них — обстоятельства, климат, другие люди — и тогда они будут счастливы. Но Евангелие обращает внимание на то, что корень нашего несчастья — в нас самих.

Один бывший наркоман, обратившийся ко Христу, написал книгу под названием «Спаси меня от меня самого» — и это очень уместный заголовок. Очень трудно признать, что наихудшее зло мы причиняем себе сами, и часто нас нужно спасти не от того, что мы считаем своими бедами, а от нас самих — от нашего собственного зла и безумия, которое лежит в основании всех этих бед.

Желаемый всеми народами

Но говоря о «вывихе», мы подразумеваем, что существует и правильно поставленное сердце, как бывает нормально работающий сустав. Практически в любой человеческой цивилизации — у египтян, индийцев, китайцев, кого угодно еще — существовало представление о гармоничном нравственном миропорядке, частью которого был человек, порядке, который определял долг человека по отношению к своим ближним и мирозданию в целом. Этот порядок задавал объективные критерии того, что правильно и что неправильно, именно он определял то, как человек должен проходить свой жизненный путь. Люди могли спорить и ошибаться относительно того, каков этот порядок и чего он от нас требует, но никто не сомневался в его наличии. Полноценная человеческая жизнь — счастливая, плодотворная, достойная — определялась тем, насколько сообразно этому миропорядку человек жил. «Благородный муж, — говорил китайский мыслитель Конфуций, — думает о праведном пути и не думает о пропитании». И практически во всех культурах существовало осознание трагического разрыва, несоответствия человека своему подлинному предназначению. Поэтому ветхозаветный пророк и говорит о желаемом всеми народами (Агг 2:7) — о Спасителе, который восстановит разрушенную гармонию.

Среди народов земли, страдающих и томящихся в ожидании спасения, был один, которому истина была открыта не в форме интуитивных догадок и редких прозрений, а со всей ясностью, — это был народ Ветхого Завета, Израиль.

Этому народу было открыто, что за нравственным порядком, который осознают все люди, стоит Бог, Создатель мира, смутные воспоминания о Котором сохранились у разных народов, Бог, от которого люди отпали в грех. Этому народу было открыто, что правильно поставленное сердце — это сердце, находящееся в правильных отношениях со своим Создателем. Как гласит первая заповедь Декалога, Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим (Исх 20:2, 3).

Другие боги — это не обязательно Ваал или Астарта, Вотан или Перун. Это то, чему человек служит, то, что он ставит в центр своей жизни — деньги или удовольствия, власть или почести, идеи или политические лидеры. Пока человеческое сердце обращено не к Богу, а к чему-то еще, оно тяжело вывихнуто и ведет человека к временным и вечным бедам.

Исцеление людского рода — и каждого отдельного человека — должно означать восстановление отношений с Богом. Как сказал блаженный Августин, «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».

Закон дан через Моисея

На Рождественском богослужении читают родословную Спасителя — длинный перечень мужских имен, который современному человеку кажется совершенно излишним и непонятным. Этот фрагмент Писания отнюдь не случаен: Христос не инопланетянин, он принадлежит Своему народу, и через него — всему человечеству. В течение долгого времени Бог подготавливал Его приход — и это была эпоха, когда Бог открыл людям Закон, заповеди, которым они должны были следовать. Как повествует Библия, первоначально реакция людей была полна энтузиазма: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны (Исх 24:7). Но очень скоро выяснилось, что люди не соблюдают закон, как бы торжественно они ни клялись делать это. Теоретически мы все согласны, но на практике у нас ничего не выходит. Люди бросают друг другу обвинения в лицемерии — и в этом отношении мы все живем в стеклянных домах, потому что никто из нас не следует тому моральному кодексу, который сам же признает справедливым.

Как сказал Господь Иисус, Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону (Ин 7:19). Да, есть люди, которые полагают, что уж они-то соблюдают заповеди Божии; им было бы уместнее подражать скромности того человека, который на вопрос, умеет ли он играть на скрипке, отвечал «не знаю, не пробовал». Мы можем считать, что соблюдаем заповеди, только если мы даже не пробовали их соблюдать; любая попытка всерьез жить по Слову Божию приводит нас к осознанию того, что мы проваливаемся. И дело не в том, что требования закона чрезмерны — наша совесть соглашается с ними, и мы сами хотели бы, чтобы другие люди вели себя с нами милосердно, смиренно и честно, но когда мы сами пытаемся вести себя так, мы вновь и вновь натыкаемся на какую-то преграду. Как пишет об этом святой апостол Павел, Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим 7:19). Мы нуждаемся не в инструкциях о том, как себя вести, — мы нуждаемся в чём-то гораздо большем.

Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа

Людям часто кажется, что религия — это набор правил; в отношении нехристианских религий это во многом верно. Некоторые эти правила хвалят, некоторые ругают, но те и другие сходятся на том, что это именно набор правил. Кроме правил в религии есть еще священные тексты, в которых эти правила прописаны.

Правила и тексты в христианстве есть. Но центр христианства не здесь. Закон Божий помогает нам увидеть наш грех и нашу беспомощность, но сам по себе не приносит спасения. Законом, — пишет Апостол, — познается грех. Он ставит диагноз — мы понимаем. что мы тяжело больны. Поэтому Бог совершает нечто гораздо более великое, чем дарование Закона — Он дарует нам самого Себя.

В Рождество мы празднуем не ниспослание Закона и не дарование священных текстов. Мы празднуем явление Бога, который пришел и поселился среди нас навсегда. Как говорит Евангелист Иоанн, В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:1—14).

Греческий глагол, переведенный на русский как «обитало», имеет форму, в которой он значит скорее «поселилось и продолжает обитать». Бог, пребывая Богом, воспринял на Себя человеческую природу, стал одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, — навсегда. Когда Христос вознесся к Отцу, Он не«развоплотился» — одесную Отца на небесах пребывает прославленный Человек; более того, этот Человек невидимо, но совершенно реально пребывает среди Своих верных здесь, на земле: Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18:19).

Христианство — это не набор правил; христианство — это Присутствие. Христос, Распятый и Воскресший, пребывает среди нас и таинственно совершает наше спасение. Он прощает наши грехи, вводит нас в общение с Отцом и с бесконечным терпением трудится над преображением нашего сердца, чтобы сделать его пригодным для вечной радости. Его присутствие проявляется совершенно определенным образом — в Церкви. Как Он сказал об этом, Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18). Он может и хочет вправить наше вывихнутое сердце — нам надо только прийти Нему, как Он уже пришел к нам. Как поет Церковь,

Дева днесь

Пресущественнаго раждает,

и земля вертеп

Неприступному приносит,

ангели с пастырьми славословят,

волсви же со звездою путешествуют:

нас бо ради родися отроча младо,

Превечный Бог.

Бог стал Человеком — Младенцем на руках у Своей Матери, Он вошел в нашу семью, стал Одним из нас. Наш Бог стал нашим Братом — это поразительно, но таково ясное свидетельство Писания (Евр 2:11—12). Когда мы празднуем Рождество, мы отзываемся на это чудо: Бог становится Человеком ради нас (ради Вас, ради меня, ради Вашего соседа). Создатель и Владыка мироздания становится беспомощным Младенцем, чтобы исцелить наше сердце и привести нас к вечной радости.

«И дам вам сердце новое»

Еще задолго до прихода Спасителя Бог возвестил через пророка: И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять (Иез 36:26,27). Это обещание исполняется благодаря спасительным деяниям Христа. Бог действительно может создать в нас новое сердце; святые — пример того, что именно это Он и делает. Но Бог имеет дело не с глиной, а с живыми людьми, которых Он наделил неотъемлемым даром свободного произволения. Преображение не может совершиться без нашего согласия и участия. Поэтому Христос обращает к каждому из нас вопрос, который в Евангелии от Иоанна Он обращает к расслабленному: хочешь ли быть здоров? (Ин 5:6).

Хотим ли мы, чтобы Бог изменил нас? Если да, то Он сам приготовил всё для этого, и мы найдем всё необходимое в Церкви: ее материнские наставления, ее молитвы, ее Таинства, и, главное, во всём этом — Его собственное живое, спасительное, преображающее присутствие, навстречу которому мы должны открыться, придя в Его храм.

Читайте также:

Владимир Легойда. Рождество Христово: зачем Бог стал человеком?

Рождество Христово – великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. Удивительно, что в Священном Писании нет ни одного указания на то, что день появления Мессии на свет – это церковный праздник или какой-то особенный день. В те времена дни рождения не праздновались в принципе. Да и древняя Церковь не отмечала Рождество. Рождение Христа праздновалась в день Богоявления.

Наверняка, все знают историю о волхвах, которые пришли поклониться Иудейскому Царю, увидев звезду на Востоке. Но сами волхвы не были иудеями. Во что они верили? Почему и для них Рождение Спасителя стало великим праздником? Почему они приготовили особые дары, куда входило масло для бальзамирования усопших – смирна?

Как пост связан с изгнанием бесов в Библии? Постился ли сам Христос?

Когда отмечают Рождество православные – 25 декабря или 7 января? Знали ли вы, что первый Григорианский календарь “упустил” 10 дней намеренно?

Как понять, что происходит на праздничном богослужении в Рождество? Что такое тропарь и кондак? Мы подробно разобрали состав богослужения на Рождество.

Почему на Рождество принято наряжать ель, разве это не светская новогодняя традиция, имеющая корни в язычестве? Стояла ли ель рядом с рождественскими яслями? Кто из христиан первым придумал наряжать ель?

В этой статье мы постарались собрать для вас ответы на самые важные для христианина вопросы о празднично дне Рождества, интересные факты и открытки, с помощью которых вы можете поздравить своих близких.

Рождество Христово: история праздника

Итак, обратимся к истории празднования Рождества Христова. Казалось бы, тут все просто. Этот день описан евангелистами, несомненно, для христианина рождение Царя Небесного, воплощение в человека, возможность просить отпущение грехов и жизнь вечную – великий праздник. Не все так просто. Как мы уже и говорили, о праздновании Рождества в Писании не говорится. И уж тем более нет особо обетования наряжать ель, дарить друг другу подарки.

История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось позже. Рождество – один из двенадцати великих праздников православной Церкви. В нашей традиции их принято называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества Церкви, которые следуют после Пасхи. В иудейской традиции не праздновали дни рождения, во что сложно поверить современным людям, и в Писании нет обетования о специальном праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христа говорили в день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих события – Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. В старых требниках Рождество называют “Зимней Пасхой”, Воскресение Христово было следствием Рождества. Вокруг них формировалась вся церковная практика. Этот праздник посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса.

Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести перепись новорожденных. Богородица и Иосиф были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Спаситель Мира появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца положили в кормушку для скота – Его первые ясли. О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить Великую Радость “ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель”. Вместе с Ангелом явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее “Слава в вышних Богу!”. Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и простые люди стали первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». Что же означали эти слова? До Рождения Христа Бог еще никогда прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего – любовь. Апостол Павел говорил, что смерть для него стала бы приобретением, потому что в теле он был отлучен от истинного источника жизни – Христа.

***

Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар (в латинской традиции) увидели Вифлеемскую звезду на Востоке и также поняли, что это означает рождение Спасителя мира. Пришли они, скорее всего, из Персии. Несмотря на то, что волхвы были язычниками, ищущими правду, им открылось солнце истины. В те времена астрономия часто сочеталась с астрологией и языческими практиками, поэтому в современном понимании волхвы были кем-то вроде магов. Хотя персы и иудеи считали, что верят Единому Богу и воспринимали друг друга благосклонно, волхвы, конечно, не могли считаться богоизбранным народом. Они принесли Богомладенцу свои дары (золото – знак царской власти, ладан – знак священства и смирну (пряное благовоние) – им умащивали тела усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умереть и воскреснуть. Зороастрийское учение о о Саошьянтах (трех спасителях, которые научат людей Благой вере) перекликалось с учением о Мессии. Появление волхвов в день праздника означало, что Спаситель пришел не к одному народу, а ко всем людям.

Зачем же вочеловечился Сын Божий? Бог открыл нам пути спасения. Суть человека соединилась с Божественной сутью. Иисус облекся в человека, чтобы исцелить человечество. Он принес нам удивительный дар благодати и от нас требуется только достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во плоти – это жертва, который и искупились все грехи человечества. Причем не только прошлые, но и будущие грехи. Об “усыновлении” Богом Отцом через Бога Сына пишет Феофан Затворник: “Дух Божий делает сынами – возрождая, всех ли? Не всех, а только тех, кои уверовали в Господа, положили следовать Ему во всем, и ради сих расположений приняты в благоволение Божие, как бы преднаречены быть сынами”.

На месте, где Бог пришел в мир, сейчас находится базилика Рождества Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. Базилика действует непрерывно, здание базилики страдало от воин и пожаров. Под базиликой находится пещера, ее место отмечено серебряной звездой с четырнадцатью лучами. Это – место Рождения Господа нашего Иисуса Христа.

Игумен Даниил Паломник – первый, кто описал пещеру Рождества на русском языке. Это произошло в начале XII века.

Накануне Рождества Христова предпраздничный день – Сочельник. Сочельник – это “дверь”, открывающая врата в Рождество.

До дня Рождества, великого праздника, люди соблюдают Рождественский пост. Посты в жизни христианина занимают одну третью часть года. В эти особые дни христиане пытаются соприкоснуться с безвременьем, Вечностью. Верующие подражают Христу, ведь Христос постился. Пытаться уподобиться Христу надо не только в пище, но и в духовной жизни. Мы сопереживаем даже не самому празднику Рождества, а явлению в мир Христа, тому, что Бог стал человеком. Пост – это время очищения в духовной жизни и одно из основных духовных делании человека. Святые угодники Божии постились, о чем есть многочисленные упоминания в Писании. Многие Святые Подвижники проводили в сугубом посте всю свою жизнь. Иисус говорил о необходимости поста Апостолам. На вопрос Апостолов – почему им удалось изгнать бесов из бесноватого, Иисус ответил, что сей род изгоняется только постом и молитвой. Молитва – для души, а пост для тела – важные дела христианина. Рождественский пост подготовительный. Мы готовимся к Рождеству Господа, дню великого праздника, такой праздник следует встречать с духовной чистотой. Чтобы день Рождества не стал обыденным днем, соблюдается пост, человек кается в грехах, чтобы душа восприняла этот праздник.

Символы Рождества Христова

Накануне рождества, в Сочельник, готовятся праздничные блюда – сочиво и кутья. Слово “сочельник” как раз связано с приготовлением сочива. Это блюда из пропаренных злаков с медом. Едят в Сочельник только один раз, после праздничного богослужения.

Основным символом самого

Символами Рождества и сейчас остаются Священные дары – золото, ладан и смирна.

Еще один важный символ Рождества – Вифлеемская звезда. Люди всегда всматривались в звезды и восхищались видом ночного неба. Но Вифлеемская звезда занимает особое место. Это – та звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами. Ее лучи указали путь до места рождения Спасителя. Считается, что после этого волхвы сами приняли христианство и проповедовали Христа. Эту звезду в домах крепят на верхушку Рождественской ели. Восьмиконечная звезда присутствует также на иконе Божией Матери “Неопалимая купина”. Раньше ее устанавливали и на купола первых церквей. Историю звезды с Востока описал евангелист Матфей. Волхвы хорошо знали карту звездного неба и считали, чтоб звезды – это не просто космические объекты, но и знамения, которые рассказывают о судьбах людей. В Пятикнижии Моисея содержится предсказание пророка Валаама. Этот человек не относился к израильскому народу, он имел языческое происхождение. Он провозгласил “новую звезду от Иакова”, поэтому волхвы ждали появления особой звезды на Востоке. Поклонение Иисус от язычников, волхвов, говорит о том, что все времена и народы, все земные цари рано или поздно преклонятся перед Христом.

Ангел и колокольчики напоминают нам о возвещении Рождения Господа пастухам. Звон колокольчиков прославляет Господа.

Во многих странах на Рождество принято зажигать свечи. Их свет символизирует Божественное сияние радости Рождества Христова.

Традиции празднования Рождества отличаются в разных странах. Соответственно и символы Рождества могут быть разными. В России укоренилась традиция Рождественского вертепа. Вертеп – это пещера Рождества, ее делают своими руками и устанавливают в храмах, на площадях города и в домах верующие. Вертеп “приехал” в Россию из средневековой Западной Европы. В те времена активно боролись с языческими традициями и обрядами. Многие христиане по немощи своей участвовали в празднике бога Митры, языческого бога Солнца. Это отсылает нас к истории установления самого праздника Рождества. День Рождества совпадал с днем Солнцестояния, что имело и некий символический подтекст. Церковь начала праздновать Рождество отдельно от дня Богоявления, чтобы заменить христианскими праздниками языческие.

Пусть многие христиане и не организовывали языческие праздники, даже становясь невольными участниками застолья, они наносили вред своей душе. Так можно было подумать, что между почитанием Христа и почитанием других несуществующих богов нет существенной разницы. Церковь должна была или отлучить “наполовину язычников” или придумать способ установить настоящий христианский праздник, напоминающий о том, что к нам пришел Христос Спаситель. Несмотря на то, что в выделении Рождества из праздника Богоявления была и несомненная польза, ряд богословов считает, что в этом нашлись определенные минусы для христиан. Рождество стало не так тесно ассоциироваться с явлением в мир Бога. Блаженный Феодорит Кирский говорил: «…Сущий Бог и Божий Сын, имея невидимое естество, когда вочеловечился, соделался для всех явным».

***

В те времена в праздниках Рождества принимали участие не только певчие церковного хора, но и прихожане. На специальном столике над престолом устанавливали статую Девы Марии. Мальчик из церковного хора, изображавший Ангела, возвещал рождение Мессии. А священники изображали Вифлеемских пастухов. После возвещения они входили в алтарь. Далее следовало небольшое представление на Библейскую тему, которое называлось “Вертепным действом”, а в Западной Украине просто “Вертеп”.

В Европе XVI века такие мистерии проводили кукольные театры. У таких театров были декорации, напоминающие декорации сегодняшних рождественских вертепов. Их вырезали из бумаги, дерева, лепили из глины. Сейчас вертепы зачастую просто устанавливают у входа в храм или дома.

Католики и протестанты также делают адвент-календари. Адвент – это четыре недели до рождества. Для детей в таких календарях оставляют небольшие подарки.

Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях

Многие задаются вопросом, когда отмечать Рождество Христово – 25 декабря или 7 января? В некоторых странах, например, в Молдове, широко отмечаются оба дня Рождества – по старому и по новому стилю. Это связано с конфессиональным разнообразием на территории страны. В России празднование Рождества по Юлианскому и по Григорианскому календарю тоже становится традицией.

В древнем мире единого календаря не существовало. Юлий Цезарь был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он понял, что существует необходимость создания календаря. Юлианский календарь установил Юлий Цезарь, что следует из самого его названия. Греческая наука того времени уже знала, что Земля делает полный оборот вокруг солнца за 365 дней и 6 часов. На самом деле, это не совсем точные цифры – за 365 дней, 5 часов, 49 минут. Юлий Цезарь потребовал, чтобы в календаре сочетались римские названия и греческие научные открытия. В этом календаре также, как и Григорианском, 12 месяцев, високосные года, 365 дней в году. Дополнительный день появляется каждые четыре года. К сожалению, неточность в 11 минут стала критичной. Так за 128 лет в календаря появился бы целый лишний день. В 1582 стало очевидно, что надо разрабатывать новый календарь. Папа Римский Григорий XIII ввел календарь, который называется соответственно Григорианским, в нем меньше високосных годов. Года, которые делятся на 100, но не делятся на 400 стали содержать в себе 365 дней. Почему же возникли споры, если новый календарь был совершенен? В нем намеренно пропустили десять дней. Страны принимали новый календарь в разные периоды, что родило несколько путаниц в важных исторических датах.

Вопрос этот не так однозначен, как кажется, и дело не только в календарях. Сегодня наша Церковь живет по Юлианскому календарю, хотя в некоторых странах Григорианский календарь считается наиболее точным. Разница между этими двумя календарями в исчислении. Юлианский и Григорианский календарь – это вопрос богословия. После Октябрьского переворота Юлианский календарь сочли “мракобесным”, все светские праздники отмечаются по Григорианскому календарю, в 1923 году Церковь пытались под давлением перейти на новый стиль, но Русская Православная Церковь осталась верна Юлианскому. Католики и протестанты отмечают Рождество по Григорианскому календарю, как и ряд православных Церквей за рубежом.

Нам достаточно точно известна дата зачатия матери Иоанна Крестителя, Елизаветы (23 сентября по старому стилю). Мы знаем, когда Захарий ушел из Иерусалима, известно, что в шестой месяц после зачатия Иоанна Крестителя ангел явился Пресвятой Богородице. Этот день стал днем Божественного зачатия Иисуса Христа. Мы не можем знать точной даты, но можем рассчитать, что Рождения Христа приходилось на середину зимы.

Праздничное богослужение

Величие праздника отражается в праздничном богослужении на Рождество. В этот день читается молитва “Царю Небесный”. Именно так мы называем Христа, почитая Его Господом Богом. Эта молитва не читается только в период от Пасхи до Пятидесятницы и ей открываются многие богослужения, а не только праздничные. Далее идет ектенья и гимн “С нами Бог”. Этот гимн напоминает нам о пророке Исайе, который за 700 лет до Рождества Христова возвестил о пришествии Спасителя мира, рожденного от Девы. Он описал события Его земной жизни, смерть и воскрешение. Далее следует песнь Симеона Богоприимца, которая говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм, которое традиционно совершалось на сороковой день жизни. На праздничном богослужении в Рождество поется ирмос – заголовок Рождественского канона. В каноне девять песен, начало девятой песни (ирмос) – это нить, связывающая Ветхий Зовет с Новым Заветом. Он говорит о том, что нам, христианам, лучше любить молчание. Многие проповедники не могут подобрать слов, чтобы передать суть тайны Рождения Христа. Богослужение проходит на церковно славянском-языке. Гимнография Древней Руси и Византии огромна. Как мы знаем, все богослужения идут по суточному кругу. Накануне праздников утреннее и вечернее богослужение сливается в одно “всенощное бдение”. Такие богослужения бывают всего лишь дважды в году – на Рождество и на Пасху. В Русской Православной Церкви проходит Патриаршее рождественское богослужение, когда Предстоятель Русской Православной Церкви обращается к пастве.

Утреня Рождества поется ночью. В эту ночь мы слышим Ангельскую песнь: Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Это – благодарность Богу за то, что он воплотился и спас нас. Мы слышим также полиелей, стихи из этих псалмов прославляют милость Господа. Далее идет величие – краткое песнопение, славящее Бога. В состав праздничной утрени входят степенна и степенный антифон. Антифоны подражают хору Ангелов, славящему Господа. Названия обращаются к способу исполнения этих песнопений. Так Антифоны поются попеременно. Далее идет прокимен, предшествующий чтению отрывка из Писания, посвященного Рождеству Христову. После чего следует стихира евангельская, объясняющая слова Писания.

Рождественская ель: православное значение

Почему же Ирод так испугался? Во времена Иисуса все ждали прихода Мессии. Его ждали как могущественного Царя, враги которого будут повержены. Иисус же, как мы помним, появился на свет не во дворцах, а в хлеву и, Его первыми яслями стала миска для корма скота. Ирод не был глубоко верующим иудеем, поэтому приход Мессии интересовал его только с точки зрения политических амбиций. Мало того, что Ирод не был потомком Давида, а, значит, положение его в качестве официального правителя было и без того шатким, так еще и иудаизм принял не он, а его дед Антипа, потому что Хасмонейское Иудейское царство этого потребовало. Антипар, отец Ирода, захватил царский престол хитростью и силой. Он сам стал жертвой предательства и обмана. Ирод наказал предателей и взошел на царство. Власть переходила из рук в руки. Взяв в жены внучку Гиркана II и реконструировав храм, Ирод пытался укрепить свои позиции. Но, будучи жестоким и подозрительным человеком, он позднее убил свою жену и трех сыновей, заподозрив их в сговоре. На фоне этих событий в Иерусалиме появились волхвы, требующие показать им Иудейского царя, и они явно имели в виду не Ирода. После этого он приказал убить всех младенцев. Это ужасное событие было одним из худших злодеяний Ирода.

***

В Европе долгое время существовала легенда о том, что, когда деревья приносили Богомладенцу свои дары – плоды, ели было нечего предложить ему, и она скромно стояла на пороге хлева, не решаясь приблизиться. Тогда Ииус улыбнулся и протянул к ней руку. Но это история относится, скорее, к добрым сказкам.

Существовала и еще одна версия этой сказки: она гласила о том, что два других дерева пальма и маслина не пускали ель ко Христу, насмехаясь над ней. Услышав это, Ангел Господень украсил скромное дерево, и она вошла к яслям Богомладенца во всем своим величии. Иисус обрадовался ели, но она смутилась, а не возгордилась, потому что помнила – ее нарядил Ангел, и ему она обязана своим преображением. За скромность именно ель стала символом дня Рождества.

В России традиция наряжать ель на Рождество пришла лишь в XVIII веке. Кстати, во многих странах, эта традиция тоже стала поздней: в Англии, во Франции и в Америке лишь в середине XIX века ель на Рождество стала повсеместной практикой.

Ель наряжают и на Новый год, но это – светская традиция. Для православных христиан ель – прежде всего, символ Рождества. В Древней Руси ель не жаловали, она была мрачным деревом, растущим на болоте.

Наряженное дерево – отголосок язычества. В те времена люди наделяли природу человеческими, если не божественными свойствами. В хвойных деревьях по легендам жили лесные духи. Чтобы спасти от злых духов свои дома, люди наряжали лесных красавиц, пытаясь задобрить их. Отношения к хвойным деревьям, к слову, постоянно менялось. Они то хранили в себе злых духов, то охраняли жилище. Однако, во все времена ель наделялась мистическими свойствами.

В Европе XV-XVI века впервые встречаются упоминания об украшении ели. Считается, что обычай наряжать ель в христианской традиции открыл Мартин Лютер, основатель протестантизма. Он поставил свечи на ветки ели, чтобы показать детям символ любви и милосердия Господа – красоту небесных звезд в день, когда Господь воплотился и сошел к людям. В Россию украшенную ель “привез” Петр I, но изначально ее ставили только в питейных заведениях, а в домах нарядное дерево появилось уже в XIX веке. В доме императора Николая I в Петербурге стояла украшенная ель на Рождество.

Чуть позже ель появилась в качестве иллюстрации к книге “Щелкун орехов” (“Щелкунчик”) Гофмана, что говорило о плотно укоренившейся традиции украшать ель на Рождество. Уже в 1916 году Священный Синод усмотрел в традиции влияние немцев и запретил ее, а в 1927 году, после антирелигиозной кампании, Рождественскую ель отнесли к “пережиткам прошлого”…

Сейчас вечно зеленая ель, напоминающая также о жизни вечной, переживает второе рождение. В 1935 году ель вернулась в государственные учреждения, но вернулась, увы, как светский символ Нового года. Ее украшали красной звездой на верхушке. Известно, что в годы богоборчества люди наряжали ель тайно у себя в домах. Люди стали вспоминать, что это, прежде всего – символ Рождества Христова.

Материал сайта Правмир

Просмотров: (298)

06.01.2019

Уже не верится, что были времена, когда праздник Рождества Христова в нашей стране совсем не отмечался. Мы уже привыкли к «рождественским скидкам» и к «рождественским каникулам». Мы бегаем по магазинам и выбираем подарки близким и сувениры знакомым.

В канун Рождества Христова мы делаем массовую рассылку красивых рождественских картинок по всем вайберо-вотсапп направлениям, мало разбираясь в символике этих картинок. Поздравляем друг друга: «С Рождеством!» — и вновь усаживаемся за праздничный стол, продолжая череду новогоднего веселья.

А какой смысл на самом деле кроется в празднике Рождества Христова? Уж наверняка смысл не только во взаимном обмене подарками. И как мы слышим поздравления? «С Рождеством!» С «Рождеством» чего, кого? Взрослый человек, быть может, и знает, что Рождество, всё-таки, Христово.

И вот, друзья, мы с вами подобрались к самому интересному для нас, для взрослых. Давайте напомним сами себе о том, что именно мы празднуем в день Христова Рождества. Что это за праздник? Какие у него традиции? Какой в них заложен смысл?

Рождество Христово является одним из двенадцати великих праздников православной Церкви, иначе: двунадесятых праздников. Это торжественный день для всех христиан. Ведь в этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель рода человеческого. То есть, Бог пришёл к людям младенцем Иисусом, рождённым у Пресвятой Девы Марии.

Справедливости ради стоит отметить, что об обязательном праздновании Рождества Христова в Священном Писании ничего не сказано. Более того, ни один евангелист не указывает точной даты рождения Иисуса, в то время как другие события жизни Марии, Иосифа и Иисуса указаны с хронологической точностью. Это связано с тем, что иудеи не отмечали дни рождения. Первое упоминание о Рождестве было у римского епископа Либерия в 360 году. А во II веке о Рождестве говорили в день Богоявления. В этот праздник отмечали сразу три события: Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. А в старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», ведь Воскресение Христово было следствием Рождества.

Ровно за 9 месяцев до рождения Иисуса Христа к Марии явился Архангел Гавриил и принёс ей Благую весть о том, что она станет Божьей Матерью. Именно поэтому это событие вспоминают в праздник Благовещенье. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами. Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца». Мария смутилась, ведь она была невинна. Действительно, как она сможет родить, если она «мужа не знает»? На это Гавриил сказал: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, и рожденный наречется Сыном Божьим».

В те времена Иудея была восточной частью Римской империи. Римский император Октавиан Август решил провести перепись населения. Причём, иудеи должны были переписываться не по месту проживания, а по месту происхождения. Сама Мария и обручившийся с ней Иосиф были потомками царя Давида, происходившего из Вифлеема. Поэтому, не смотря на то, что Мария с Иосифом жили в галилейском Назарете, им следовало для переписи отправляться в Вифлеем, раз уж их предок – царь Давид – был родом из Вифлеема.

Факт того, что Иосиф и Мария — потомки царя Давида очень важен. Ведь задолго до Рождества Христова пророки говорили о том, что придёт Спаситель, Мессия, и будет он из рода царя Давида.

Итак, Мария с Иосифом отправляются в Вифлеем. Из-за большого количества людей, которые прибыли в город для переписи, для Иосифа и Марии не нашлось места в гостинице. И им ничего не оставалось, как устроиться на ночлег за гордом в пещере, где в ненастье пастухи прячут скот. В эту ночь у Марии и родился Сын Божий — Иисус. Мария спеленала своего Сына и положила в ясли – место, куда обычно кладут корм для скота. А животные своим дыханием согревали младенца.

Вот как пишет Иосиф Бродский:

Рождественская звезда

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь Матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы — Бальтазар, Каспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была Звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях Ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Иосиф Бродский 24 декабря 1987 первая публикация — 1988, Париж

О рождении Спасителя первыми узнали пастухи. Как повествует евангелист Лука, к пастухам явился Ангел Господень и возвестил им Великую Радость: «Ныне родился в городе Давидовом Спаситель! Вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». А вместе с Ангелом явилось целое воинство небесное, возвестившее: «Слава в вышних Богу!» Простые пастухи были первыми, кто поклонился Спасителю. И простые же люди стали первыми проповедниками Христа.

Персидские Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар давно наблюдали за звёздами и искали в движении звёзд закономерности. Когда они увидели на Востоке Вифлеемскую звезду, то поняли: означает она рождение Спасителя. Волхвы отправились в путь, чтобы поклониться Спасителю и принести ему дары: золото – знак царской власти, ладан – знак священства и смирну – благовоние, которым умащивали тела усопших (символ того, что Иисус Христос умрёт, как человек, но Воскреснет, как Бог).

Волхвы пришли в Иерусалим и там начали расспрашивать: где же новорожденный Царь Иудейский, где он, чтобы ему поклониться? В те времена Иудеей правил жестокий царь Ирод. Он был мнителен, подозрителен и беспощаден. От знатоков священного писания Ирод узнал, что пророки действительно говорили о рождении Царя Иудейского, Спасителя в роде Давидовом в городе Вифлееме. Ирод даже не подумал, что речь идёт о Царстве Небесном. Больше всего на свете он беспокоился за свой трон и за свою власть. Поэтому он решил хитростью узнать у волхвов время и место рождения Спасителя, чтобы убить Его: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему».

Так волхвы отправляются в Вифлеем, а новая звезда указывала им путь. Ровно над тем местом, где был Иисус, звезда остановилась. С великой радостью волхвы вошли в пещеру и увидели Марию и Спасителя. Они поклонились Ему и принесли свои дары. Но во сне волхвы получили откровение не возвращаться к Ироду, а идти в свою страну другим путём. Когда же волхвы отправились домой, к Иосифу явился Ангел Господень и сказал, чтобы он с Марией и Младенцем бежали в Египет и были там, пока Ангел не возвестит.

Как раз в это время Ирод понял, что Волхвы обманули его и, в страхе за свой трон, приказал убить всех мальчиков Вифлеема возрастом до двух лет. В Египте Мария, Иосиф и Иисус прожили до самой смерти царя Ирода.

На том месте, где Спаситель пришел в наш мир, сейчас стоит базилика Рождества Христова. Её заложила равноапостольная императрица Елена. Под базиликой находится пещера, её место отмечено звездой с 14-ю лучами. Базилика действует непрерывно, не смотря на то, что она страдала от войн и пожаров.

Так зачем же вочеловечился Сын Божий? Суть человека соединилась с Божественной сутью – Иисус облёкся в человека, чтобы исцелить человечество и принести нам удивительный дар благодати. А от нас требуется этот дар принять. Явление Бога – это жертва, которой искупились человеческие грехи не только прошлые, но и будущие.

Праздник Рождества наполнен символами и традициями.

Сам праздник Рождества Христова начинается с поста, который длится с 28 ноября по 6 января. Пост готовит тело, а молитва – душу к восприятию самого события Рождения Христа. Подобно волхвам, принесшим свои дары, мы приносим Господу свои, дары духовные.

Канун Рождества Христова – предпраздничный день – Сочельник. Это день очень строгого поста. В этот день не едят до появления на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде. В Сочельник готовят праздничные блюда: сочиво и кутью. Они готовятся из пропаренных злаков и мёда.

Основным символом Рождества была и остаётся Рождественская ель. А ещё Священные дары: золото, ладан и смирна – и конечно, Вифлеемская звезда. Именно эта звезда привела язычников-волхвов к яслям Спасителя. Считается, что после этого волхвы сами приняли христианство и проповедовали Христа. Теперь Вифлеемскую звезду крепят на макушках Рождественских елей в домах.

Ель же всегда была символом Рождества. Связано это вот с чем. Когда Ирод, опасаясь за своё положение, приказал убить всех младенцев, считается, что Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели.

Ангел и колокольчики напоминают нам о возвещении Рождения Господа пастухам. Звон колокольчиков прославляет Господа.

В России укрепилась традиция делать Рождественский вертеп, то есть пещеру Рождества. Её делают своими руками верующие и устанавливают и в храмах, и на площадях, и в домах.

А в Рождественский Сочельник на окна принято ставить горящую свечу. Свеча – символ человеческой души, которая горит перед Богом и освещает путь другим. Зажжённая свеча в окне перед Рождеством говорит, что в этом доме готовы к встрече и ждут Христа.

И конечно, даря подарки близким на Рождество Христово, мы уподобляемся волхвам, которые принесли Младенцу Иисусу золото, ладан и смирну.

Вы спросите: зачем нам праздник Рождества Христова? Митрополит Антоний Сурожский сказал: «Христос стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы сами изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас».

Не знаете как рассказать ребёнку о Рождестве Христовом? Мы спросили об этом отца Михаила, священника храма Казанской Божьей Матери.

О Рождестве Спасителя и связанных с ним событиях мы знаем от евангелистов Матфея и Луки, а они, вероятно, — со слов Пресвятой Богородицы. Рассказы апостолов различны, но удивительным образом дополняют друг друга.

Матфей говорит не столько о Рождестве, сколько о событиях до и после него: как Ангел рассеял смущение Иосифа Обручника, узнавшего о беременности Девы Марии; как родившемуся Младенцу пришли поклониться волхвы. Лука же начинает с явления Ангела Самой Деве Марии: Ты обрела благодать у Бога, — возвестил Ей Ангел, — и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца (Лк 1:30–33). Далее евангелист Лука описывает обстоятельства Рождества: …вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле… И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи… в город Давидов, называемый Вифлеем… записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице (Лк 2:1–7).

Суть праздника Рождества Христова

Рождество Христово — событие, не вмещающееся в сознание. Творец Вселенной, пронизывающий Собой всë сотворенное пространство и при этом не ограниченный им, вечный и всеведущий, абсолютно нематериальный, вошел в наше земное время и пространство, стал одним из действующих лиц человеческой истории!

Сын Божий, ни на мгновение не переставая быть Богом, стал еще и Человеком — раз и навсегда! Сперва — плодом, завязавшимся в утробе Девы Марии; затем — беспомощным Младенцем, рожденным за неимением лучшего в загоне для скота; и наконец — скитальцем-проповедником, вынужденным терпеть все ограничения и тяготы обычной земной жизни, испытывающим голод и жажду, страдающим от холода и зноя, болезней и недосыпания, не имеющим где главу приклонить…

Бог становится человеком. Для чего? Чтобы человек реализовал свое предназначение; чтобы мог снова беседовать с Богом «лицом к лицу», как некогда Адам; чтобы стал незамутненным образом и подобием Божиим.

В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель Афанасий Александрийский объясняет, что у Бога не было иного способа спасти падшее человечество. Людьми, которых Он сотворил для вечной жизни, овладевала смерть; «род человеческий растлевался… и Богом совершённое дело гибло». Человек погибал потому, что нарушил Божию заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. А отменить эту заповедь постфактум Бог уже не мог: тогда Он вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не было смысла и ждать от людей покаяния: Бог, конечно, простил бы их, но покаяние не вернуло бы им бессмертия: ведь сколько грехов уже было совершено…

Выходило, по слову святителя Афанасия, «нечто… ни с чем несообразное и вместе неприличное».

Посему-то, говорит он, «бесплотное, нетленное, невещественное Божие Слово приходит в нашу область» и «приемлет на Себя тело, и тело нечуждое нашему», чтобы, во исполнение Своей же заповеди, пострадать и умереть как человек, а затем Божией силой воскреснуть и уничтожить в людях смерть, «как солому огнем».

Коротко говоря, Рождество Христово стало первым шагом, предпринятым Богом с целью спасти Свое творение от греха и его неизбежного последствия — смерти.

Тропарь Рождеству Христову:

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Перевод на русский язык:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

1. Младенец Христос в вертепе — пещере с яслями (кормушкой для скота). Рядом со Христом изображен вол и осел: вол, по толкованию многих святых отцов, — это символ людей, живущих по закону, а осел — символ язычников, которые сами себе закон (Рим 2:14)… Христос пришел спасти и тех, и других.

2. В центре иконы — Богородица. Она возлежит на одре: это знак того, что рождение Господа Иисуса было абсолютно реальным, а не призрачным (как утверждали некоторые); Он пришел в мир как живой человек из плоти и крови. Багряный цвет ложа Девы Марии — знак Ее царского достоинства. Богородица происходила из рода царя Давида и стала Матерью Царя царей и Господа господствующих (Откр 19:16). Изобразив Богородицу отвернувшейся от Младенца Христа, иконописец дает понять, что, во-первых, Дитя принадлежит не Ей, а всему миру (Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф 12:50)). А во-вторых, что Сама Богородица слышит молитвы всех людей, что Она — первая заступница и ходатаица за всех нуждающихся и скорбящих.

3. Праведный Иосиф, смущенный известием о беременности Девы Марии. Перед ним старец в одежде из козьих шкур: это аллегорический образ сомнений, одолевавших Иосифа. Его сомнения развеял Ангел, явившийся Иосифу во сне и возвестивший: Дитя есть от Духа Святаго… наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мф 1:20–21).

4. Омовение Младенца Христа — еще один сюжет, призванный подчеркнуть реальность Боговоплощения. Он позаимствован из апокрифического «Протоевангелия Иакова», где рассказывается, как Иосиф, увидев, что у Марии приближается час родов, побежал звать повитуху, а та пригласила себе в помощь Саломею. Эти две женщины стали, если верить апокрифу, непосредственными свидетельницами чуда.

5. Пастухи – стали первыми свидетелями Рождества Христова. Они были в поле, как вдруг предстал им Ангел Господень и возвестил великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк 2:8–11). Пастухи вошли в пещеру, где обыкновенно зимовали их стада, и увидели Христа воочию.

6. Сонм Ангелов – в ночь Рождества взорам изумленных пастухов предстало многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк 2:13–14). Один из Ангелов склоняется к пастухам, призывая их присоединиться к хвалебной песни. Это иллюстрация строки «Ангелы с пастырьми славословят» из рождественского кондака — церковного песнопения, раскрывающего смысл праздника.

7. Луч звезды – рождение Спасителя сопровождалось явлением в восточной части неба яркой звезды. На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем Христом. Звезда указывала путь волхвам до Вифлеема и затем остановилась над местом, где был Младенец (Мф 2:9). Ориген считал Вифлеемскую звезду реальным небесным объектом, Иоанн Златоуст — разумной ангельской силой. А знаменитый немецкий математик и астроном XVII века Иоганн Кеплер вычислил, что в 748 году от основания Рима, как раз около времени Рождества Христова, с земли можно было наблюдать «парад планет» — схождение в одной точке небосвода Юпитера, Марса и Сатурна… «Но конечно, та звезда, которая указывала путь волхвам от Иерусалима до Вифлеема и затем пришедши ста верху, идеже бе Отроча (Мф 2:9), уже не была ни настоящей звездой, ни планетой, а совершенно особым чудесным явлением», — замечает архиепископ Аверкий (Таушев).

8. Волхвы – о поклонении Младенцу Христу волхвов — мудрецов, пришедших с востока, вероятно из Персии, — рассказывает один евангелист Матфей. Волхвы традиционно присутствуют на иконе Рождества, но в действительности они прибыли в Вифлеем только через год или два после рождения Иисуса Христа. Это ясно из слов Евангелия о том, что царь Ирод, пожелав устранить Христа, как своего будущего соперника, велел солдатам уничтожить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов (Мф 2:16). Волхвы — символ языческих знаний, склонивших главу перед истинным Богом. Они принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Золото — как Царю, ладан — как Священнику, а смирну — ароматное вещество для помазания умерших — как Человеку, Которому предстоит умереть, объясняют святые отцы.

9. Поклонение ангелов — на иконе Андрея Рублева изображен сюжет, получивший распространение примерно с XIV века: поклонение Ангелов родившемуся Спасителю. Согласно Евангелию, к Младенцу Христу пришли только пастухи и волхвы. Но иконописцы иногда изображали вместо них Ангелов с руками, покрытыми тканью. Это намек на воспоминание рождественских событий в самом начале Божественной литургии, на проскомидии, когда священник поминает живых и умерших членов Церкви, вынимает за каждого по частичке из просфор и укладывает их вокруг главной — Агничной — просфоры (ей предстоит стать Телом Христовым), а затем покрывает эту просфору специальным тканевым платом — покровцом.

4 интересных факта о празднике

1. Интересное — правда, неясно, насколько достоверное — описание Рождества Христова содержит так называемое Протоевангелие Иакова — памятник раннехристианской письменности, созданный не позднее начала III века и не включенный Церковью в канон Священного Писания. «Я… шел и не двигался, — повествует его автор от лица Иосифа Обручника. — И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился и птицы небесные в полете остановились… И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и всё в этот миг остановилось». Когда Иосиф подошел к пещере, то увидел у ее входа сияющее облако, а затем в пещере засиял свет, нестерпимый для глаз, и явился Младенец.

2. Традиция исчислять годы от Рождества Христова берет начало в 525 году, когда Римский Папа Иоанн I поручил монаху Дионисию Малому составить новую таблицу для расчета дней Пасхи. В ту пору годы отсчитывали от начала правления римского императора Диоклетиана (284 год по Р. Х.), одного из самых жестоких гонителей христиан. У Папы естественным образом родилось желание заменить эту дату на другую — тогда-то и было решено принять за точку отсчета Рождество Христово. Правда, Дионисий несколько ошибся и установил дату Рождества с опозданием на пять-шесть лет: из Евангелия мы знаем, что Спаситель родился, когда Иудеей правил царь Ирод Великий, а из исторических источников — что Ирод умер в 4 году до н. э.

В западном мире система летоисчисления от Рождества Христова (Anno Domini, A. D.) стала общепринятой в VIII веке с тех пор, как ее стал использовать в своих трудах британский монах, богослов и историк Бéда Достопочтенный. В России ее ввел в употребление Петр I — с января 1700 года.

В наше время исчислять годы от начала «нашей эры» (то есть от Рождества Христова) принято во всех странах мира.

3. 7 января (25 декабря по старому стилю) — условная дата Рождества Христова. Очевидно, она была установлена просто потому, что именно на 25 декабря приходился день зимнего солнцестояния, когда ночь прекращает удлиняться, а день — начинает. В наше время день зимнего солнцестояния сместился на 21-22 декабря.

Есть предположение, что традиция праздновать Рождество 25 декабря возникла в полемике с языческой традицией отмечать «день рождения непобедимого солнца», введенной римским императором Аврелианом в III веке.

В какой точно день родился Спаситель, мы не знаем: во времена Его земной жизни не было принято отмечать дни рождения. Недаром до IV века Церковь не выделяла праздник Рождества Христова, зато несколько дней подряд праздновала Богоявление — явление Бога в мир, вспоминая в эти дни и рождение Христа, и Его обрезание, и поклонение Ему волхвов, и Крещение Христа в Иордане.

В России Рождество празднуется 7 января, а не 25 декабря, потому что Русская Православная Церковь не приняла переход на «новый стиль» — григорианский календарь, введенный советской Россией в феврале 1918 года вслед за Европой. Сейчас григорианский календарь «опережает» юлианский (его придерживается Церковь) на 13 дней, а с 2100 года разница будет составлять уже 14 дней, так что Рождество будет приходиться уже на 8 января.

4. Традиция ставить в домах и украшать рождественскую ель пришла в Россию из Европы, а зародилась она в земле Эльзас (ныне северо-восточная провинция Франции) примерно в начале XVII века. Ель символизировала эдемское древо жизни, доступ к которому человек утратил после изгнания из рая, но вновь обрел благодаря Христу. Елку увешивали яблоками, пряниками и другими сладостями — это должно было обозначать сладость райской жизни.

Россию познакомил с рождественской елью Петр I, много путешествовавший по Европе. Он издал указ: к 1 января 1700 года, в ознаменование прихода нового века, всем нарядить елки. Однако обычай этот прижился далеко не сразу: до середины XIX века елки в России на Рождество были в основном в домах у немцев.

Дорогие друзья!

Администрация сайта «Слово Божие» поздравляет вас с одним из главных праздников в православии — с Рождеством Христовым, желает вам света, мира, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Храни вас Бог!