Рождество — прекрасное время, которое большинство людей по всему миру проводят в кругу семьи или с близкими друзьями. Все привыкли, что в этот день дарят подарки родственникам, крестникам. У этого праздника многовековая история. За это время многие успели забыть, что это вообще-то день, когда в мир пришёл Спаситель — Иисус Христос. Прошедшие столетия окрасили празднество мистическими красками и оно обросло множеством обрядов, традиций и заблуждений. Всё повторяется из года в год, но откуда же взялись эти такие привычные, но непонятно откуда взявшиеся странные предрассудки?

1. Рождество распространилось по миру вместе с христианством

Распространение христианства поглотило со временем языческие традиции.

Всеобщее убеждение состоит в том, что традиция праздновать Рождество распространилась вместе с христианской верой. Постепенно она поглотила язычество с его обычаями. Праздник Рождества присовокупили ко дню зимнего солнцестояния, чтобы позволить язычникам сохранить привычное празднование. Отчасти это так и есть. Первые христиане не отмечали Рождество Иисуса Христа. Дело не только в том, что никто точной даты не знает. Главное, что празднование дней рождения в принципе считалось языческой традицией и, естественно, отвергалось.

Всё языческое ранним христианам претило.

Раннехристианская церковь считала, что отмечать дни рождения — это отвратительно и гнусно. Гораздо более важным считали день смерти человека. Поэтому более важными праздниками всегда были Пасха и Страстная пятница. Позже в христианскую церковь проникли привычки отмечать дни, так называемых, святых. Первое упоминание о дате рождения Христа относится к 200 году. В древних египетских текстах писалось о том, что это 20 мая. Были и другие тексты, все они указывали разные даты. Дата 25 декабря появилась лишь в 4 веке. Подарил Спасителю день рождения римский альманах. Популярность же к празднику пришла гораздо позже.

Дата 25 декабря появилась не сразу.

Лишь к 17 веку Рождество приобрело те формы, которые привычны людям сегодня. Все стали дарить друг другу подарки, петь Рождественские гимны, наряжаться, ставить пьесы и заниматься благотворительностью. Все эти атрибуты по-прежнему отвергались евангельскими христианами, которых именовали пуритане. Делали они так не потому что были столь скучными и мрачными, как считают многие. Просто они опирались на тексты Евангелия, где не было никаких указаний по поводу того, что Рождество нужно праздновать. Пуритане даже смогли добиться официальной отмены этого праздника в середине 17 века.

2. Рождество заменило собой языческий праздник

До сих пор христиане празднуют Рождество в разные даты. Часть отмечает 25 декабря, а другие ‒ 7 января. Дата рождения Христа условна. На самом деле и день празднования один. Просто православные решили отличиться. Большая часть стран мира в числе которых Россия и все бывшие республики СССР живут по Григорианскому календарю, так называемому «новому стилю». В этом свете логично, что сначала отмечают Рождество, потом наступает Новый год. Но православная церковь решила оставить дату Рождества Христова по «старому стилю», то есть по Юлианскому календарю. На самом деле день один — то же 25 декабря, просто по разным календарям. Живём по одному, а отмечаем Рождество 7 января по другому. Странно, но факт.

Римляне придумали дату?

Выше уже говорилось о том, что 25 декабря — важный для язычников праздник зимнего солнцестояния. В целях популяризации христианства среди язычников и сохранили его, просто переименовав в Рождество. Получилось и вашим, и нашим. Язычники стали христианами, при этом сохранили свои привычные праздники. Но есть некие интригующие доказательства, которые в пух и прах разрушают эту идею.

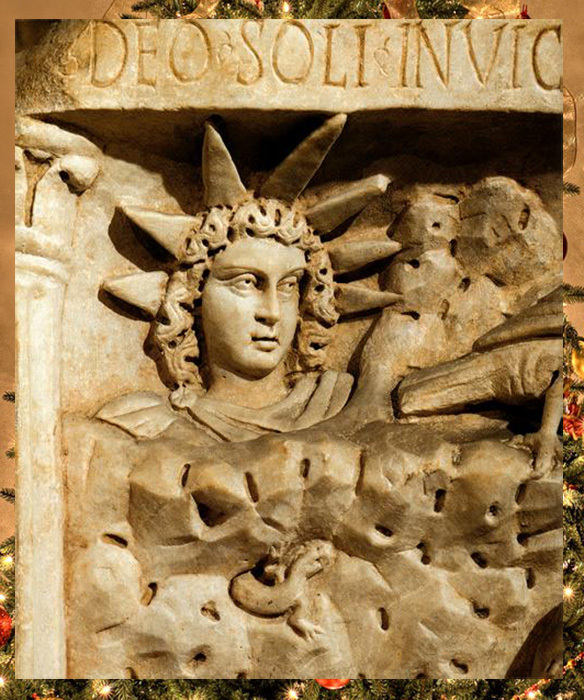

Одна из теорий связывает дату с указом римского императора Аврелиана. Он установил праздник для Sol Invictus, или Непокорённого Сына. Только вот праздник это был чисто языческий, да и сам Аврелиан никогда и близко христианином не был. Кроме всего прочего этот указ был издан позже учреждения праздника Рождества. Первые христиане ничего не перенимали у язычников. Напротив, они старались как можно сильнее дистанцироваться от всего языческого. Эти традиции проникли в празднование Рождества спустя века. Дата 25 декабря вообще была установлена лишь в 12 веке.

Sol Invictus.

Так откуда всё-таки взялась эта дата? Всё оказалось гораздо проще. Говорят, что Христос был зачат и распят в один день. Этот день по римскому календарю – это 25 марта. Ровно девять месяцев спустя и будет 25 декабря.

3. Северный полюс — ледяная крепость

Возможно, когда-то это было абсолютной и непреложной истиной. В наши дни по данным учёных и экологов Северный полюс может полностью освободиться ото льда уже в ближайшие сто лет. Эти оценки основаны на том, что средняя температура в Арктике повышается с годами намного быстрее, чем температура во всём остальном мире. Многие научные организации, например, Океанский институт Университета Западной Австралии, согласны с этим.

Льды на Северном полюсе неумолимо тают.

Массовое таяние льдов в логове Санта Клауса частично вызвано выбросом метана в атмосферу из-за стремительного потепления на арктическом шельфе Восточной Сибири. Когда-то метан был запечатан там вечной мерзлотой, но с его высвобождением температура даже в самых глубоких впадинах значительно повысилась и продолжает повышаться. В цифрах эти данные ошеломляют. С 1980 года Арктика потеряла около 40 процентов льдов. Совсем скоро человечество уже не будет заботить, где живёт Дед Мороз или Санта Клаус, придётся бороться с серьёзными последствиями таяния ледников.

4. Пуансетия невероятно опасна

Пуансетия прекраснейшая.

Пуансетия – невероятно очаровательный цветок. В период своего цветения он венчается чаще всего красными, а иногда розовыми, кремовыми и даже пёстрыми листиками-прицветниками. Выглядит это растение просто фантастически красиво. Его считают символом достатка и домашнего уюта. Не зря именно этот цветок чаще всего дарят на Рождество и Новый год, украшают им дома и квартиры. Отсюда и второе народное название пуансетии – рождественская звезда. Относится это растение к семейству молочайных. И, как все его представители, пуансетия ядовита. Её сок едкий, токсичный, он вызывает раздражение, аллергию, в некоторых случаях тошноту и диарею. Поэтому традиция дарить этот цветок не несёт в себе ничего хорошего. Особенно для домашних животных и маленьких детей, которые могут отравиться, съев лепесток или листочек.

5. Всё о трех волхвах

Изображение трёх мудрецов или волхвов невероятно популярно на всех Рождественских открытках и картинах. Они едут через пустыню на верблюдах вслед за Вифлеемской звездой, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Этот образ не имеет Библейского обоснования.

Цари-волхвы на верблюдах.

История о волхвах описана лишь в Евангелии от Матфея. Да и то, там говорится о том, что они посетили вначале царя Ирода, затем нашли в Вифлееме по указаниям звёзд Марию с новорождённым Спасителем. Там они вручили Ему дары: золото, ладан и смирну. Это всё, что рассказывает нам евангелист Матфей. Он не утверждает, что их именно трое, что они цари или, что они ехали на верблюдах. Но именно эта сцена повторяется из Рождества в Рождество. Слово волхвы в более точном современном переводе значит — мудрецы. Учёные, проще говоря. Впервые их начали изображать во втором веке, а уже в третьем их наградили атрибутами царской власти. Вероятно, из-за упоминания о столь драгоценных дарах.

По всему миру в сооружаемых к Рождеству вертепах фигурируют эти волхвы во время Рождения Христа. Но мудрецы, если основываться на Евангелии того же Матфея, по идее должны были явиться к Иисусу и его матери лишь спустя несколько месяцев после рождения. Ведь Ирод приказал истребить всех младенцев от двух лет и младше, пытаясь уничтожить новорождённого Царя Иудейского.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Кто такие волхвы, и что о них известно, кроме визита к Христу на Рождество

6. В Рождество растёт количество самоубийств

Увеличивается количество самоубийц.

Рождество – прекрасный семейный праздник, полный счастья, веселья и родственного тепла. Многие слышали, что в дни предшествующие этому празднеству растёт количество людей, решивших свести счёты с жизнью. Это звучит логично. Кто-то счастлив и празднует в кругу любящих людей, а кто-то одинок, потерял семью или любимого. В Рождество же эта потеря ощущается особенно остро на фоне всего блеска праздника. Так и решаются многие оставить этот мир.

Только это неправда. На самом деле упрямая статистика утверждает, что самоубийства в основном приходятся на весну и лето. Показатели же в зимние месяцы самые низкие в этом плане. Количество смертей увеличивается за счёт неумеренного празднования. Это и респираторные заболевания, и пищевые отравления (переедание, алкоголь), и сердечно-сосудистые заболевания. В праздничные дни количество таких случаев увеличивается, а медицинский персонал сокращён. Да и занятые семейными сборищами люди не особенно спешат в больницу при первых признаках болезни.

7. Рождественские ёлки — проблема для экологии

Ёлка — зло?

В последние годы всё более жаркими становятся споры на тему: купить искусственную ёлку или настоящую? Сторонники первых указывают на сохранение жизни настоящего дерева, возможность повторного использования и снижение выбросов углекислого газа. Вторые утверждают, что ёлки для праздника специально выращивают и их судьба — это закончить свою жизнь украшенными мишурой и игрушками, на радость людям.

На самом деле обе стороны глубоко заблуждаются. Или обе одинаково правы, смотря с какой стороны посмотреть на вопрос. У каждого убеждения есть и свои плюсы, и свои минусы. Настоящие деревья, когда растут, поглощают углекислый газ. Приносят природе пользу. Производство же искусственных загрязняет окружающую среду массой разнообразных химических отходов. Другое дело, что когда вы едете на своём автомобиле за ёлкой — это сводит на нет всю пользу, которую оно успело принести. Если же искусственное дерево куплено один раз и вы им пользуетесь много лет — это хорошо.

Живые деревья — это прекрасно. Они растут, приносят пользу, не только увеличивая площадь зелёных насаждений, но и предоставляя приюты для мелких животных и птиц. Только реалии говорят, что при этом они же требуют большего применения пестицидов и других химикатов при уходе за ними. Так что нет золотой середины. И то, и другое может быть одинаково хорошо, или одинаково плохо. Гораздо полезнее для экологии будет пару раз в неделю пройтись на работу пешком или проехаться на велосипеде. Ёлки — лишь удобный предмет спора.

8. Символ луны в рождественских сценах

Луна на открытках.

На Рождественных картинках часто изображают луну. Она всегда либо убывающая, либо растущая. Только вот так высоко в небе может находиться вечером лишь полная луна. Это просто нарушение одного из законов природы. Впрочем, не единственное. Также часто изображают снежинки. Они могут быть только шестиугольными. Почему-то многие из них, что можно увидеть на всём, от рождественских открыток до обёрточной бумаги, изображены с неправильным количеством сторон. Объяснения этому тоже нет.

Неправильные снежинки.

9. Классический вертеп

Как уже упоминалось выше в пункте о трёх волхвах, сцена Рождества, к которой люди так привыкли, не является Библейски точной. Сцена описана в двух Евангелиях. Матфей пишет о мудрецах, а евангелист Лука говорит о пастухах. Ни в одном из этих текстов не упоминаются животные, ангелы и прочие атрибуты из привычных всем вертепов и открыток.

Так выглядит классический вертеп.

Традиционные изображения пришли из раннего искусства, допускавшего некоторую вольность в этом вопросе. Ведь Библию в то время читать могли лишь священнослужители, она не была доступна всем. Мессы же проводились на латыни и люди не могли почерпнуть из них никакую информацию о Рождестве. Народ узнавал об этом из художественных произведений, где большая часть была фантазией автора.

В частности, в вертепах почти всегда фигурируют два животных — осёл и бык. Никто из них в Библии не упоминается. На ранних изображениях животные согревали ребенка своим дыханием и теплом тела. В эпоху Возрождения появились менее уважительные изображения. На некоторых их них они жуют одежду и одеяла младенца. На крыше церкви в Нантуиче в Англии они от всего сердца борются друг с другом за покрывало Иисуса. Традиционно принято было считать, что осёл олицетворяет собой иудеев, которые не приняли божественности Иисуса Христа.

10. Летающие олени

Санта Клаус и его олени.

Санта-Клаус основывается на оригинальном образе Святого Николая. Только вот летающие олени как-то не вполне соответствуют представлениям о добром христианском святом. Профессор Сьерра-колледжа, Джон Раш, говорит, что это последствие действия неких волшебных грибов. По всей Сибири — естественным пастбищам оленей, одной из древнейших шаманских традиций был сбор, сушка и распространение гриба Amanita muscaria. Это гриб, который растёт у основания деревьев, красный с белыми пятнами. Именно это стало прообразом традиционных цветов одеяния Санты. Раш утверждает, что распространение сушёных грибов привело к некоторым фантастическим галлюцинациям. Естественно, что главными участниками их стали местные животные. Путешественники начали рассказывать невероятные истории о летающих оленях, которые везли по небу сани с подарками.

Тот самый гриб Amanita muscaria.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как появился каноничный образ Санта-Клауса, который известен сегодня всему миру

Другие специалисты считают, что есть более приземлённый источник для возникновения этого мифа. В 1822 году Клемент Кларк Мур написал стихотворение «Ночь перед Рождеством». Там он и живописал все соответствующие атрибуты Санта Клауса, в том числе и летающих оленей. Первоначально произведение носило название «Визит святого Николая» и многими считается основным источником знаний о Санта-Клаусе.

На Рождество принято дарить подарки. Прочтите нашу статью о том, что дарят друг другу на Рождество члены британской королевской семьи.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рождество — языческий праздник

Рождество — языческий праздник

Рождество — это ежегодная месса (обедня), празднуемая христианами в память рождения Иисуса (мир ему!). Как и другие праздники, заимствованные из языческих культов, Рождество также не обязано своим происхождением рождению Иисуса (мир ему!), а является продолжением языческих ритуалов.

Все четыре Евангелия, а также Деяния святых Апостолов и Послания, включенные в каноническую Библию, молчат о дне и месяце рождения Иисуса. Только в двух Евангелиях, (от Луки и от Матфея) упоминается об истории непорочного зачатия, но и в них не указана точная дата его рождения. Лука сообщает, что в ночь, когда родился Иисус, пастухам, находившимся под открытым небом на своих выгонах в окрестностях Иудеи, вместе с ангелом явилось «многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:

«Слава всевышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» [153]. Это утверждение, если оно верно, означает, что Иисус родился летом, когда пастухи в поде сторожат свои стада. По словам Клемента Александрийского — одного из наиболее ранних христианских авторитетов, Василидиане считали, что Иисус родился 24 или 25 числа месяца, называемого египтянами Фармути, т. е. апреля; другая христианская секта утверждала, что его рождение произошло в 28-й год царствования Августа Цезаря на 25-й день месяца пахон, что соответствует 20 мая [154]. Что касается самого Клемента, то он датировал рождение Христа 18-м ноября [155]. Церковь имеет краткий трактат, найденный среди трудов Киприана, написанный в 243 г., в котором утверждается, что Христос родился 28 марта [156]. Дж, Робертсон пишет: «Несколько сект настаивали долгое время на том, что рождение приходилось на 24 или 25 апреля…, тогда как другие относили его на 25 мая; а большая часть восточных церквей в течение веков отмечала эту дату 6 января» [157]. В течение первых трех столетий праздник этот церковью не отмечался, но когда в христианство просочились греко-римские языческие культы, этот ритуал также легко проник в него. Racionalist Encyclopaedia сообщает: «С самых ранних времен римляне праздновали свои Сатурналии в честь древних богов плодородия, когда выставлялись подарки, свечи и куклы… Со времени царствования императора Аврелиана (270–276), который учредил культ Солнца высокого этического характера, 25 декабря стало выдающимся днем в их календаре и официально считалось днем рождения Непобедимого Солнца» [158].

Когда христианство стало официальной религией Римской империи, оно придало этому празднику формальный характер, сделав его ритуальной догмой. Примерно в 530 г. скифскому монаху Дионисию Экзигуусу (Дионисий Слабый), который, как повествуется, был знаком с астрономией, было поручено установить день и год рождения Иисуса [159]. Между тем, прямых сведений об этом событии не было. Евангелия тоже молчат об этом. Твердолобые католики утверждают, что в раннюю эпоху праздник рождества отмечался 6 января и в 353–354 гг. папа Либерии сместил его на 25 декабря. Современные исследования опровергли это утверждение, и теперь считается, что этот праздник вообще не отмечался христианскими церквями до IV в. н. э. В 389 г. император Валентиниан издал указ об официальных праздниках, среди которых упоминались только воскресенья и Пасха [160]. Таким образом, Дионисий Экзигуус не имел ничего, на что бы мог опереться со стороны церкви. В результате этот монах-астроном принял довольно произвольное решение, совершенно фантастически определив, что рожество должно отмечаться 25 декабря. Общее празднование этого события произошло в 534 г. когда впервые суды сочли его «dies поп». Интересно, однако, что слово «рождество», соль популярное в наше время, никогда не употреблялось до XI столетия [161].

Кстати, в Средиземноморье 25 декабря всегда было важной датой. В дохристианскую эру этот день считался священным во многих языческих культах. Древние народы думали, что во время зимнего солнцестояния солнце начинало свой ежегодный путь по небу, и поэтому 25 декабря считалось днем его рождения, который праздновался во многих частях языческого мира — в Китае, Индии, Персии, Египте, а также в древней Греции, Риме, Германии, Скандинавии, Британии, Ирландии и Америке [162].

Верили, что многие боги Солнца были рождены примерно в тот же день (с разницей на один — два дня); Митра родился 25 декабря, Исида и Осирис, Гор и Аполлон — на 362-й день года, т. е. в последнюю неделю декабря.

В частности, 25 декабря было праздником рождения многочисленных средиземноморских солнечных божеств [163]. Митраизм, оставался официальной религией Рима до IV в., и из всех солнечных культов митраизм оказал особенно сильное влияние на христианство. Наряду с другими обрядами, которые он дал этой религии, 25 декабря также было митраистским праздником, через некоторое время приобретшим название Рождества Христова. Racionalist Encyclopaedia сообщает: «Праздник был действительно настолько полностью языческим, что даже в 245 г. Ориген протестовал против самой идеи празднования дня рождения Иисуса, как если бы он был земным царем» [164]. Дело в том, что даты главных языческих религиозных событий стали к тому времени так распространены и популярны, что христианство вынуждено было окрашиваться в те же цвета. Р. Грегори отмечает: «Фактором, побудившим христианство принять этот языческий праздник, была попытка отцов церкви отучить новообращенных от языческих церемониалов, происходивших в то время» [165].

Британская энциклопедия отмечает: «Действительно, и Рождество, и Богоявление, которое приходится на 12 января, представляют собой трансформированные языческие празднества зимнего солнцестояния, и они так тесно связаны между собой, что их происхождение нельзя обсуждать отдельно [166].

Несмотря на то, что Библия не называет никакой конкретной даты Рождества, есть основания для определения, хотя и весьма приблизительно, времени года, в которое оно произошло. Как мы уже упоминали, Лука повествует, что в ночь, когда родился Иисус, перед пастухами, проводившими всю ночь на пастбище, явились видения, и Ангел возвестил им о рождении Иисуса. Следовательно Иисус должен был родиться летом, так как стада не могли быть на открытых выгонах в декабре, когда в Иудее не только очень холодно, но и часто идут дожди. Британская Энциклопедия уместно отмечает: «Трудно, однако, принять 25 декабря за дату Рождества, поскольку декабрь — самый дождливый сезон в Иудее, когда ни стада, ни пастухи не могли ночью быть в полях Вифлеема» [167].

Поэтому христианство в целом не приняло 25 декабря как дату Рождества. Православная церковь до сегодняшнего дня отмечает этот праздник 7 января [168], и, согласно Racionalist Encyclopaedia, в первые века эта дата определялась посредством таких фантастических расчетов, что та разные церковные направления выбирали для нее почти все месяцы года [169].

Даже наиболее крупные археологи и специалисты по истории церкви без колебаний утверждают, что нет никаких данных, подтверждающих, что Иисус родился 25 декабря, а то, что мы называем Рождеством — лишь другое название зимнего солнцестояния или дня рождения Митры. И то, и другое по своему происхождению и сути абсолютно языческое. Хастингс пишет: «Большинство обычаев, связанных с Рождеством, распространенных в настоящее время в Европе и сохранившихся с древних времен, — это не истинно христианские обычаи, а языческие, воспринятые или принятые церковью» [170].

Читайте также

Поучение 1-е. Первый день Пасхи (Праздник Пасхи – праздник радости духовной для всех)

Поучение 1-е. Первый день Пасхи

(Праздник Пасхи – праздник радости духовной для всех)

Христос воскресе!I. По уставу нашей православной Церкви мы должны, братия, прочесть вам ныне известное слово св. отца нашего Иоанна Златоустого, что и намерены теперь сделать. Но как это

Изба славян – первый языческий храм

Изба славян – первый языческий храм

Огромную роль в жизни оседлых славян, и восточных, и южных, и западных, всегда играл дом, изба. Каждый род, состоящий из нескольких родственных семей, проживал в одной избе или нескольких рядом стоящих срубах. Огонь в очаге постоянно

Как «языческий» праздник стал христианским

Как «языческий» праздник стал христианским

Декабрьский праздник рождества христова появился в церковном календаре не ранее середины IV в., т. е. примерно 1600 лет назад. До того времени христиане справляли тройной праздник богоявления — крещения — рождества Иисуса.

54. В праздник Рождества Христова я подал записку о поминовении своих близких лично в руки диакону, на амвон. Он ее взял, но не прочитал, и праздник был для меня омрачен

54. В праздник Рождества Христова я подал записку о поминовении своих близких лично в руки диакону, на амвон. Он ее взял, но не прочитал, и праздник был для меня омрачен

По этому поводу следует сказать вот что. Если бы записка была подана на проскомидию, она, без всякого

Языческий культ Матери земли.

Языческий культ Матери земли.

Мы достаточно уже говорили о значении «христоцентрического» понимания истории религиозной жизни человечества и не будем к этому возвращаться. Важно здесь то, что с христианской точки зрения неправильно все отвергать в язычестве.

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

(Исх. 12:14–20; Чис. 28:16–25; Втор. 16:1–8)5 «Праздник, установленный Вечным в память выхода из Египта, начинается вечером в четырнадцатый день первого месяца (в начале весны). 6 На следующий день после праздника Освобождения

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

(Исх. 12:14–20; Лев. 23:5–8; Втор. 16:1–8)16 В четырнадцатый день первого месяца (ранней весной) будет жертвенное приношение исраильтян Вечному в память об их освобождении от египетского гнёта. 17 На следующий день пусть будет

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

(Исх. 12:14–20; Лев. 23:5–8; Чис. 28:16–25)1 В месяце авиве (в начале весны) отмечай праздник Освобождения, в честь Вечного, твоего Бога, потому что в месяце авиве, ночью, Он вывел тебя из Египта. 2 В честь праздника принеси в жертву

34 РАЗРЕШАЕТСЯ НОСИТЬ НА ШЕЕ ЦЕПОЧКУ С ЛИСЬИМ ЗУБОМ КАК СРЕДСТВОМ ОТ БЕССОННИЦЫ — ХОТЯ ЭТО ЯЗЫЧЕСКИЙ АМУЛЕТ

34 РАЗРЕШАЕТСЯ НОСИТЬ НА ШЕЕ ЦЕПОЧКУ С ЛИСЬИМ ЗУБОМ КАК СРЕДСТВОМ ОТ БЕССОННИЦЫ — ХОТЯ ЭТО ЯЗЫЧЕСКИЙ АМУЛЕТ

Законы Торы запрещают следовать обычаям, идущим из нееврейских культур. Например, запрещено одеваться как неевреи, причесываться как неевреи, носить на руке

45. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, — ибо и они ходили на праздник.

45. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, — ибо и они ходили на праздник.

Галилеяне приняли Христа гораздо лучше, чем жители Иудеи. Евангелист объясняет это влиянием на них всего, что Христос совершил в

6. На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. 7. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. 8. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось.

6. На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. 7. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. 8. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не

Суккот, или праздник Кущей: осенний праздник

Суккот, или праздник Кущей: осенний праздник

Вот мы снова под полной луной, луной осеннего равноденствия, в пятнадцатый день месяца Тишрей. Все, что подарила людям земля, уже хранится на складах. Плоды, злаки, вино, масло — все переливается желтым, зеленым, красным,

Языческий мир о служении и страдании

Языческий мир о служении и страдании

Эту горечь чувствовал и древний языческий мир до прихода Христа. Наилучшим образом она отразилась в жизни древних римлян. Служение считалось страшным злом, а страдание — злом еще худшим. Каждый пытался избежать служения и избежать

Многие из дорогих нашему сердцу традиций глубоко уходят корнями в языческое прошлое. И рождественские празднества, когда они были впервые официально установлены, совпадали по дате с древними праздниками возрождения солнца в период зимнего солнцестояния.

Почему именно 25 декабря?

В Юлианском календаре день 25 декабря считался днем зимнего солнцестояния. Этот день считался днем рождения Солнца, в то время как его дни начинали увеличиваться, а сила расти с этого поворотного момента года.

В Риме, в декабре отмечали праздник. Это необходимо отметить для понимания всего, происходящего во время Рождества. Этот праздник назывался Сатурналии. Этот был праздник Сатурна, который, по убеждениям обитателей Лациума, лациев, был покровителем сельского хозяйства и искусств, необходимых для цивилизованной жизни. Он приходился на конец декабря и рассматривался населением как сплошной период отдыха и веселья. В течение этого времени закрывались суды. Нельзя было проводить публичных дел. В школах были каникулы. Начинать войну считалось нечестивым, а наказание преступника влекло за собой загрязнение. Все население праздновало и веселилось, обмениваясь подарками.

Таким образом 25 декабря происходил старинный солнцепоклоннический праздник, кельтов во Франции, которая существовала задолго до христианства. 25 декабря также ассоциировалось с Митрой, поскольку он был богом Солнца.

После примирения Римской церкви, для того, чтобы облегчить обращение в веру языческих народов, она решила внедрить день 25-го декабря как праздник мирского рождения Христа, чтобы отвернуть их от языческого праздника, который отмечали в тот же день в честь «Непобедимого Солнца» Митры, завоевателя темноты.

Таким образом, Митра был Богом праздника солнцестояния 25-го декабря, которое шло сразу за Сатурналиями.

Празднование Рождества установлено не Библией, а людьми.

Есть ли где-либо в Библии хоть одно место, поощряющее нас праздновать рождение Христа? В Библии нет такой заповеди или указания.

Рождественская Елка, остролист, плющ и омела были признанными символами бессмертия и плодородия среди языческих народов древности, поскольку эти вечнозеленые растения зимой не сбрасывают листву и не меняют ее зеленый цвет на коричневый (символ умирания), как другие деревья. Из-за этого, суеверные язычники испытывали к ним определенное благоговение. У одного автора находим следующее: «Наши примитивные праотцы приносили в дом зеленые ветви в период зимнего солнцестояния и использовали их для магических ритуалов, направленных на то, чтобы обеспечить возвращение растительности. Дома римлян украшались вечнозелеными листьями благородного лавра… и вот уже много столетий, как дома христиан и церкви обильно украшаются зеленью во время Рождества. Это правда, что Церковь в ранний период запрещала следование этому обычаю, как языческой примеси. Но он (обычай) был слишком глубоко укоренен, и запрет не мог действовать долгое время. Для наших предков такие растения были мощными символами жизни, не только потому, что они вечно зелены, но также потому, что в отличие от большинства растений, они плодоносят в зимнее время.

Обмен подарками. Для многих покупка и обмен подарками является самой важной частью Рождества. Многие влезают глубоко в долги ради того, чтобы купить подарки, которые им не по карману и подарить людям, которые им не нравятся! Многие полагают, что традиция обмениваться подарками на Рождество олицетворяет приношение волхвами даров Иисусу. Но это совершенно не верно. Существуют факты того, что обмен подарками в это время года был важной частью празднования римских Сатурналий. Один автор сказал: «Традиция дарить подарки в этот праздничный сезон существовала задолго до появления праздника Рождества. Древние римляне обменивались подарками во время зимнего фестиваля Сатурналий.» Таким образом этот привычный для нас обычай носит глубокие языческие корни.

Дед Мороз. Подарки детям разносит добрый старый Дед Мороз или Санта Клаус, краснощекий, с длинной белой бородой, одетый в красную шубу и высокую красную же шапку. Предками Деда Мороза в одной местности считают гномов. В другой — странствующих жонглеров или бродячих продавцов детских игрушек. У восточных славян представлен сказочный образ Мороза — богатыря, кузнеца, который сковывает воду «железными морозами». Сами Морозы часто отождествлялись с буйными зимними ветрами. Известно несколько народных сказок, где Северный ветер (или Мороз) помогает заблудившимся путникам, указывая дорогу.

Но Дед Мороз — образ особенный. Он отражен в древнеславянских сказаниях (Карачун, Позвизд, Зимник), русских народных сказках, фольклоре, русской литературе (пьеса А.Н. Островского «Снегурочка», поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос», стихотворение В.Я. Брюсова «Царю Северного полюса», карело- финский эпос «Калевала»).

Позвизд — славянский бог бурь и непогод. Стоило ему тряхнуть головой — на землю валил крупный град. Вместо плаща влачились за ним ветры, с полы его одежды падал хлопьями снег. Стремительно носился Позвизд по небесам, сопровождаемый свитой бурь и ураганов.

В легендах древних славян существовал и другой персонаж — Зимник. Он, как и Мороз, представлялся в виде старика небольшого роста, с белыми волосами и длинной седой бородой, с непокрытой головой, в теплой белой одежде и с железной булавой в руках. Где он пройдет — там жди жестокой стужи. Среди славянских божеств выделялся своей свирепостью Карачун — злой дух, сокращающий жизнь. Древние славяне считали его подземным богом, повелевавшим морозами. Поначалу никаким альтруизмом этот персонаж не занимался — морозил людей и посевы, ну и подарков, естественно, не дарил. Наоборот, это его задабривали. Накануне Рождества выходили на порог с ложкой кутьи или киселя и кричали: «Мороз, Мороз! Приходи кисель есть; Мороз, Мороз! Не бей наш овес (или какое-нибудь другое посевное растение)!».

Процесс превращения опасного Мороза в доброго Дедушку Мороза с подарками стал активно развиваться с 18 века. Хотя Петр I и повелел в 1699 г. царской волей «счислять» новый год с 1 января (а не 1 сентября, как было до этого) и украшать дома елками, народ это нововведение принял не сразу. Сначала елочные торжества устраивали иностранцы, в основном немцы, а потом и наш народ втянулся. Только в 1852 году в Петербурге была установлена первая публичная елка! Не удивительно, что на роль того, кто стоит под елкой и дарит подарки сначала претендовали западные персонажи — от дедушки Николая до немецкого старого Рупхерта. Но вскоре рядом с елкой остался уже изрядно подобревший, столь привычный простому люду, местный Дед Мороз

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа до сих пор является спорным. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошёл по причине одновременного празднования ранними христианами зачатия Христа и Пасхи, которая восходит к празднику древних иудеев.

Пасха не такой уж и добрый праздник

Песах (еврейская Пасха) у иудеев празднуется в память Исхода из Египта. Название праздника Песах — «проходящий мимо» связано с событием, когда, совершая последнюю из десяти египетских казней, Яхве убил в Египте первых по старшинству детей во всех семьях кроме иудейских, жилище которых он различил по условному знаку (крови агнца) и прошёл мимо:

А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его». Исх. 12:12-30

Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния, игравшего одну из центральных ролей в древних верованиях языческих культах.

Они не видели, как традиция меняет реформу…

В современных рождественских и новогодних традициях легко угадываются древнейшие ритуалы европейских народов, хотя подчас их смысл стёрся или видоизменился за столетия христианства. Сегодняшнее Рождество, отмечаемое 25 декабря, после зимнего солнцестояния (в России с 1918 года — 7 января) — вовсе не случайность. Рождение Иисуса Христа, не привязанное к определённой дате в Библии, изначально отмечалась весной, а впоследствии было перенесено церковью на зимнее солнцестояние. Из-за невозможности «отменить» повсеместно распространённые и наполненные глубинным смыслом «рождения нового солнца» языческие праздники, церковь была вынуждена назначить на это время одну из самых важных для христиан дат.

Народные обычаи вошли и изменили празднование Рождества. Хорошо известен обычай колядования — хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получают подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных, это действо сопровождается шумным весельем. Обычай этот неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и постепенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям и близким друзьям. О пережитках языческого культа солнца в рождественских святках свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге — «рождественского полена». Полено торжественно, соблюдая различные церемонии, вносили в дом, поджигали, одновременно творя молитву и вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христианской религией). Полено посыпали зерном, поливали медом, вином и маслом, клали на него кусочки еды, обращались к нему как к живому существу, поднимали в его честь бокалы вина. Всё как в идолопоклонстве.

В дни празднования Рождества установился обычай преломлять «рождественский хлеб» — особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время Адвента, — и вкушать его как перед праздничной трапезой, так и во время приветствий и поздравлений друг друга с праздником. Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядовости которых ель была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: её стали устанавливать в домах 24 декабря, как символ райского древа с изобильными плодами.

Откровенный плагиат

Девственное непорочное зачатие

В основе мифологических представлений о зачатии и рождении ребёнка женщиной (девушкой) без участия мужчины, прямо или косвенно связанных с религиозными верованиями, лежало непонимание физиологического механизма зачатия и рождения (проистекавшее из преобладания в прошлом группового брака), вера в то, что причина беременности — вхождение в тело женщины тотемического «зародыша» (т. н. «тотемическая инкарнация»).

Существенную роль в возникновении мифологических представлений о непорочном зачатии играл, по-видимому, и биологический в своей основе, родовой материнский инстинкт, а также суеверная боязнь бесплодия женщин (на это указывал французский учёный П. Сентив в своём исследовании о «девах-матерях и чудесных рождениях»). На почве магических обрядов, при помощи которых женщины старались избавиться от бесплодия — использование магически-плодотворящей силы камней, растений, воды и т. п. — сложились, по взгляду Сентива, мифологические рассказы о женщинах, забеременевших от воды, дерева, камня или скалы, от ветра, дождя или других атмосферных или космических явлений.

В эпоху разложения родового строя распространились поверья о возможности полового общения человека (женщины или мужчины) с духом противоположного пола. Русский этнограф Л. Я. Штернберг считал такие поверья («половое избранничество») особо характерными для сибирского шаманства. С поверьями этого типа связаны мифы о близнецах (см. Близнечные мифы), один из которых рождён от земного отца, а другой — от сверхъестественного существа, от духа или бога (пары близнецов в античной мифологии: Зет и Амфион, Кастор и Полидевк, Геракл и Ификл).

В классовых обществах вера в то, что женщина может забеременеть сверхъестественным путём или через половую связь с божеством, получила особый и важный социальный смысл: она служила средством резче выделить носителя власти, военачальника, царя либо пророка-вероучителя из рядовой массы людей,подчеркнуть их особую, непохожую на всех природу. Так, в китайской мифологии один из легендарных императоров — Фу-си был рождён матерью, которая зачала его, ступив на след великана, другой император Шэнь-нун был зачат от горного духа, император Хуан-ди — от блеска молнии, император Яо — от красного дракона; родоначальник племени инь Ци — от яйца ласточки; считалось, что философ Лао-цзы был рождён матерью от падающей звезды, философ Конфуций — от драгоценного камня, принесённого чудовищем.

В Древнем Египте бытовали легенды о чудесном рождении фараонов Аменхотепа III, Рамсеса II, Рамсеса III и др. Вавилонский Гильгамеш был рождён девой, запертой её отцом в башне. Саргон Аккадский родился от девы-жрицы. Легендарный Зороастр (Заратуштра) родился, зачатый матерью от стебля растения. Монгольская средневековая легенда повествует о том, как мать Чингисхана зачала его от «взора божества». Древние греки и в классический период развития их культуры верили в чудесное рождение не только уже ставшего легендарным Пифагора, но и современника своего, вполне реального философа Платона, и даже великого завоевателя Александра. Отцом Аполлония Тианского (1 в.) считался бог Протей. В Древнем Риме получили распространение легенды о происхождении Ромула и Рема от Марса, оплодотворившего их мать,весталку Рею Сильвию; реальный исторический Октавиан Август считался сыном Аполлона, который в образе дракона сочетался с его матерью. Многочисленные мифологические истории о любовных похождениях Зевса (с Данаей, Ледой, Европой, Алкменой и другими смертными женщинами) служили для обоснования генеалогий аристократических фамилий Греции и Рима; аналогичные сюжеты связывались и с другими богами.

Мотив чудесного рождения часто сопровождается параллельной темой гонений на новорождённого, злоключений матери и ребёнка и конечного торжества героя (Даная и Персей и т. п.).

Мотив девственного непорочного зачатия проник и в мировые религии. Буддийская легенда гласит, что основатель вероучения Шакьямуни родился от девы Майи, в тело которой он сам, сойдя с неба, проник, по одной версии, в виде белого слона, по другой — в виде пятицветного луча.

К длинной исторической цепи «дев-матерей» примыкает дева Мария, родившая Иисуса Христа от духа святого. Католическая церковь, кроме того, приняла догмат о «непорочном зачатии» и самой девы Марии её матерью Анной. Мусульманские легенды тоже повествуют о чудесном рождении пророка Мухаммада.

Мотив девственного непорочного зачатия перешёл из мифов и в сказочный фольклор: в сказках многих народов говорится о том, как царевна или другая девушка забеременела от съеденной рыбы, от зёрнышка, от купания в воде, от ветра, от лучей солнца и пр.

Кстати мало кто знает, как объясняется христианами задержка в 7-8 дней от момента рождества Христова до Нового Года. А объясняется он тем, что иудеям делали обрезание на восьмой день, который, если считать от 24 декабря приходился на 1 января. Праздник так и называется — Обрезание Господне.

Отмечается в католицизме 1 января по григорианскому календарю. В Русской православной церкви принят старый стиль, поэтому в России дата Обрезания Господня широко известна в светском контексте как «Старый Новый год», который отмечается 14 января.

Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. На восьмой день после своего Рождества Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками:

Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужской пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой (Быт. 17:11-14)

Новый год

Для наших древнейших предков, земледельческих и скотоводческих племен, полностью зависевших от природы, зимнее возрождение солнца после дня солнцеворота было не рядовым, а весьма значительным событием для выживания рода, поэтому пришедшая вероучение христианства столкнулось с необходимостью адаптироваться под доминирующие менталитет и привычки, чтобы быть принятым людьми.

Новый год (Солнцеворот и Святки) у древних славян

20 декабря у древних славян было последним днем осени, а 21 декабря, в солнцеворот – день зимнего солнцестояния, начинался Колядень — первый месяц зимы и нового года. В этот же день, в соответствии с природными ритмами, отмечали рождество Коляды, ипостаси одного из главных славянских богов Даждьбога (Дажбога, Дажьбога), воплощавшего Солнце. Празднование Святок — Рождества и Нового года, наполненное весельем, вкусной едой и магическими ритуалами, растягивалось у древних славян на 21 день, помогая скоротать темную холодную зиму.

На Святки готовили коливо, или сочиво — кашу с медом и изюмом, и сочевики — сладкие пирожки с творогом и вареньем. Избы украшали куклами бога Велеса (славянского прообраза современного Деда Мороза) и Снегурочки, а на улицах катали горящие колеса и жгли костры, чтобы помочь зарождающемуся зимнему солнцу. От дома к дому ходили колядовщики — молодые парни и девушки, которые исполняли колядки (обрядовые песни с пожеланиями благополучия) и получали в награду угощение. В первую полночь Коляденя жрецы приносили в жертву Коляде утку, поросёнка и других животных; все это в качестве угощения присутствует на рождественских столах древних (и современных!) славян.

На Святки наряжались в новую одежду и выставляли на столы лучшее угощение для собравшейся вместе семьи. Считалось, «как встретишь Новый год, так его и проведёшь».

Дни Святок считались магическими. Люди гадали на будущее, пытаясь предугадать урожай, войны, свадьбы… Поминали умерших родственников, оставляли им угощение и разжигали костры. Переодевались (рядились) в шкуры реальных и мифических животных, нечистой силы, а также примеряли одежду (и роли) других людей и людей противоположенного пола. Особенной властью наделялись в это время темные силы, которые, по поверьям, подступали особенно близко к миру живых. Заметно, что рождественские ритуалы славян очень похожи на ритуалы празднования Самайна у древних кельтов и на празднование Йоля у германцев.

Йоль — Новый год у германских племен

Йоль (Yule, Yuletide) — древнегерманское празднование зимнего солнцестояния и встречи Нового года. Как и древние славяне, жители центральной и северной Европы во время зимнего солнцестояния производили символические действия с огнем. Большое бревно (yule), специально заготовленное заранее, воспламеняли с помощью углей, оставшихся от такого же бревна прошлогоднего солнцестояния, и медленно сжигали в течение 12 дней.

Оставшиеся угли собирали и бережно хранили до следующего года («сохранение огня»), часть из них смешивали с семенами для посева, чтобы придать земле силу родившегося Солнца. Огонь присутствовал в виде свечей, которыми украшали жилища и деревья вокруг дома, призывая добрых духов — усопших предков, оберегающих своих живущих на земле родственников. Отголоски этого старинного обряда — популярные сегодня гирлянды из огней и свечи, которыми мы украшаем наши дома на Рождество и Новый год. Вечнозеленые растения, без которых и сегодня не обходятся зимние праздники (остролист, плющ, омела и сама рождественская ёлка) символизируют вечную жизнь и напоминают о том, что холод и темнота зимы обязательно уступят место весеннему теплу и зелени.

Дед Мороз, Папаша Рождество, Санта Клаус…

Архетип Деда Мороза (Папаши Рождества, Санта Клауса и других его “коллег” в разных странах) является одним из самых древних в мире. В своей статье «Новый год: символика современного ритуала» филолог, мифолог и писательница Александра Баркова анализирует феномен образа Деда Мороза. Его имя содержит две важнейших характеристики — он стар и связан со стихией холода. Перед нами одна из ипостасей владыки Нижнего мира, мира смерти. Но что такое мир смерти для архаически мыслящего человека? Это не ад, обрисованный в христианской литературе, и не инфернальный кошмар, размноженный американским кино. Мир смерти — это обитель ушедших родственников, с которыми архаический человек находился в регулярных и регламентированных контактах: он «кормил» предков, принося им поминальную еду, они же магическим образом обеспечивали его благополучие, урожай, обильный приплод скота. Владыка мира смерти властен над несметными богатствами (которые он может выпустить в мир живых), властен над временем, властен над мудростью …

Заключение

Как говорится: «Всё новое — это хорошо забытое старое». В образе Деда Мороза черты древних владык мира мёртвых, владык холода и стужи сохранились достаточно хорошо: он приносит подарки, он является овеществленным временем наступления нового года. Дети понимают, что его изображение под елкой — это не он сам; стало быть, фигура под ёлкой, необходимая для прихода в дом иномирного владыки, является ни чем иным, как аналогом языческого идола.

Праздник Рождества также заимствован из более древних верований о богах и часто связан с солнечными культами, адаптированными для нового вероучения в начале нашей эры.

Так что стоит ли удивляться символизму, наполняющему эти праздники?

Источники:

http://www.calend.ru/holidays/0/0/123/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5

Лит.: Георгиевский С. М., Мифические воззрения и мифы китайцев, СПБ, .1892; Францев Ю. П., У истоков религии и свободомыслия, М.-Л., 1959; Hartland E. S., Primitive paternity, the myth of supernatural birth in relation to the history of the family, v. 1-2, L., 1909-10; Saintyves P., Les Viиrges Mиres et les naissances miraculeuses, P.. 1908.

С. А. Токарев

[Мифы народов мира. Энциклопедия: Девственное (непорочное) зачатие, С. 5 и далее.Мифы народов мира, С. 2331 (ср. Мифы народов мира. Энциклопедия, С. 363 Словарь)]

Что связывает Рождество Христово с языческим днем «Непобедимого» солнца

Андрей Рублёв. «Рождество Христово». 1405 год. Фото: ruicon.ru

Как-то на одном из форумов я наткнулся на обсуждение даты празднования Рождества Христова. Народ писал всякое, даже высчитывал девять месяцев с даты Благовещения (что тоже имеет определенный смысл, но о нем чуть позже), однако никто до сути так и не добрался. Именно поэтому мне хотелось бы посвятить этот материал истории установления празднования Рождества Христова и, так сказать, расставить все точки над «і».

Возможно, кто-то уже знает, что изначально христиане не отмечали отдельно Рождество, а отдельно Крещение Христа. Практически до IV века это был один праздник, именовавшийся «Явление» (Ἐττιφάν(ε)’α), «Богоявление» (θεοφίν(ε)ιο), а также «Праздник Светов» (εορτή τών Ifωτών) или просто «Светы» (τά φώτα). Более того, события Рождества на первых этапах вообще никак не выделялись, ни литургически, ни по смыслу. Основной акцент ранняя Церковь сосредоточила именно на Крещении и не просто так.

Дело в том, что первыми праздновать Крещение стали еретики гностики, обосновывающие это следующим образом: «Бог послал свой Ум, первое истечение Божества, и он как голубь сошел во Иордане на Иисуса, который до того был простой человек, доступный греху». Климент Александрийский, еще в III веке, в своих «Строматах», с определенной долей неодобрения отмечает: «Последователи же Василида празднуют и день крещения Его (Спасителя), проводя всю предыдущую ночь в чтениях».

Богослужения гностиков отличались красочностью, что сильно привлекало взоры христиан. Именно поэтому Церковь, уже в качестве ответной меры, вводит празднование Крещения и называет его Богоявлением, как бы подчеркивая, выделяя, что Христос в событиях на Иордане не стал Богом, а лишь явил Себя Богом – Одним из Троицы. Затем, дабы еще более подорвать лжеучение гностиков, в день Богоявления стали праздновать также и Рождество Христово, к которому данное наименование подходит не менее гармонично.

Такая практика сохранилась вплоть до IV-V столетий, а в Египте, Палестине и некоторых других регионах Востока, даже до VI века. Интересно, что Армянская церковь, как мы помним, отделившаяся как раз в этот период, сохранила практику совместного празднования Рождества и Крещения до сегодняшнего дня.

Первые свидетельства об отделении Рождества от Крещения относятся к середине IV века. Произошло это в Римской Церкви, предположительно в понтификат папы Юлия I. 25 декабря празднование «дня рождения Христа в Вифлееме» было внесено в один римский календарь около 354 года. Время и место формирования торжества оказались не случайны. Стоит напомнить, что точная дата (ни день, ни месяц) рождения Спасителя никому не известна, и как-либо определить ее на основании евангельских текстов не представляется возможным. К примеру, Климент Александрийский свидетельствует, что одни считали, что Христос родился 20 мая, другие – 10 января, третьи – 28 марта и т.п. Так откуда же взялось именно 25 декабря? Ответ нужно искать в языческой древности.

Итак, римляне торжественно отмечали солнцеворот, но не в сам день зимнего солнцестояния – 8-9 декабря – когда день самый короткий, а ночь самая длинная, а когда эта перемена начинает ощущаться, становится очевидной для всех, что и происходит как раз к концу декабря. Естественно, что для язычников это была не просто какая-то астрономическая, календарная дата – она тесно переплеталась с культом поклонения солнцу, как богу. 25 декабря римляне почитали днем «Непобедимого», т.е. непобедимого солнца, которое уже не может одолеть тьма и холод – с этого момента время постепенно, но упорно идет к весне.

Собственно, указанная дата была также выбрана не случайно. Дело в том, что период с 18 по 23 декабря в римском языческом календаре посвящался богу Сатурну (аналог греческого Кроноса). Согласно мифам он пожирал своих детей, что весьма доходчиво изображено на картинах Франциско Гойи и Питера Пауля Рубенса. Этому мрачному культу противопоставлялся «светлый» культ «Непобедимого» солнца. Ночь сменялась днем, тьма сменялась светом, печаль сменялась радостью.

Даже после победы в Риме христианства над язычеством, последнее еще долго сохраняло свои позиции. Так, например, достоверно известно, что при императоре Юлиане Отступнике празднование богу солнца происходило с особой торжественностью. Думаю, многие догадались, что привязка Рождества Христова именно к 25 декабря была произведена с целью отвлечения христиан от идолопоклоннического культа. Вместо рождения «Непобедимого» солнца производилось акцентирование внимания на рождении Богочеловека.

Стоит сказать, что все даты здесь приведены по Юлианскому летоисчислению, которые в традиции нашей Церкви сохраняются и по сей день, только в Григорианском календаре Рождество теперь приходится на 7 января.

Получается, что именно Рим положил начало уже привычной для нас традиции, а за ним постепенно последовали и остальные восточные Церкви. Примечательно, что впервые слова на праздник Рождества Христова произносят святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, служивший тогда еще в Антиохии. Интересен тот факт, что в древнем центре Сирии торжество вводилось постепенно и очень аккуратно. Слух о римской традиции жил в Антиохии на протяжении практически десяти лет, пока, в 386 (или 387) году Златоуст не решился в первый раз отпраздновать Рождество, о чем, по его же свидетельству, он сам долго молился.

Я уже упомянул папу Юлия I при котором и произошло разделение Рождества и Крещения, так вот, в письме к нему святитель Кирилл Иерусалимский указывал на неудобство совместного празднования, ведь нельзя же одновременно идти «в Вифлеем и на Иордан», на что тот и предложил ввести римскую практику.

Изначальная календарная привязка к языческому празднику ни в коей мере не уменьшает достоинств Рождества, так как она имела свой смысл и сыграла положительную роль в утверждении христианской веры. Но здесь есть еще один аспект, о котором хотелось бы сказать.

Как я указал вначале, отсчет девяти месяцев с даты Благовещения имеет свой смысл, но более глубокий, чем это может показаться с первого взгляда. С древних времен в Церкви бытовало мнение, что Спаситель должен был пробыть на земле полное число лет, как символ совершенства, соответственно, зачат Он был в тот же день, в который пострадал. Есть предположение, что в год смерти Христа еврейская пасха пришлась на 25 марта (7 апреля по Григорианскому календарю), отсюда следует, что и Благовещение также произошло 25 марта. А вот теперь уже, отсчитывая девять месяцев, мы приходим к 25 декабря. Именно поэтому данную дату отстаивал святитель Иоанн Златоуст, а за ним и блаженный Августин.

Здесь мы видим некие параллели между течением природной и благодатной жизни. Весна – прекрасное время для Благовещения, как и постепенный отход зимы, увеличение светового дня, может служить хорошей аллюзией на Рождество Христово: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 5…9). Как видим, христианство полностью не ушло от аналогий с природной сменой времен, только стало воспринимать их гораздо глубже, чем язычество, что лишний раз подчеркивает величие и гармоничность нашей веры.

Мне кажется, что знание и понимание истории установления праздника Рождества Христова дарит нам новые смыслы, помогает сильнее проникнуться событиями Рождества, а от того еще с большей радостью встретить его.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку, чтобы сообщить об этом редакции.