«Мы… принимаем Деда Мороза, Санта Клауса, подарки, остролист, колядки и все остальные приятные рождественские обычаи как нечто должное, не требующее доказательств. Интересно… проследить их историю до самых истоков. Многие из дорогих нашему сердцу традиций глубоко уходят корнями в языческое прошлое. И рождественские празднества, когда они были впервые официально установлены, совпадали по дате с древними праздниками возрождения солнца в период зимнего солнцестояния. Церковь не видела причин уничтожать древние обычаи, и поэтому, они были заимствованы для празднования рождения Христа.

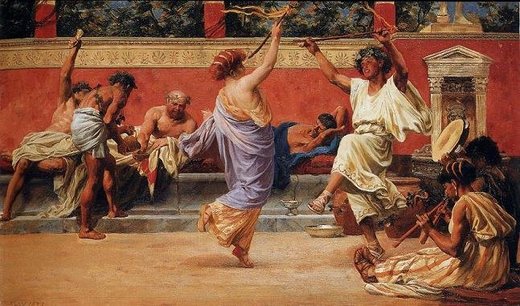

Празднование сатурналий в Древнем Риме

Но Иисус был рожден не 25 декабря и даже не зимой. Даже Римская Католическая Церковь вынужденно признает, что «Дата рождения Христа не известна».

Обратим внимание на то, что сказано в Библии относительно рождения Иисуса:

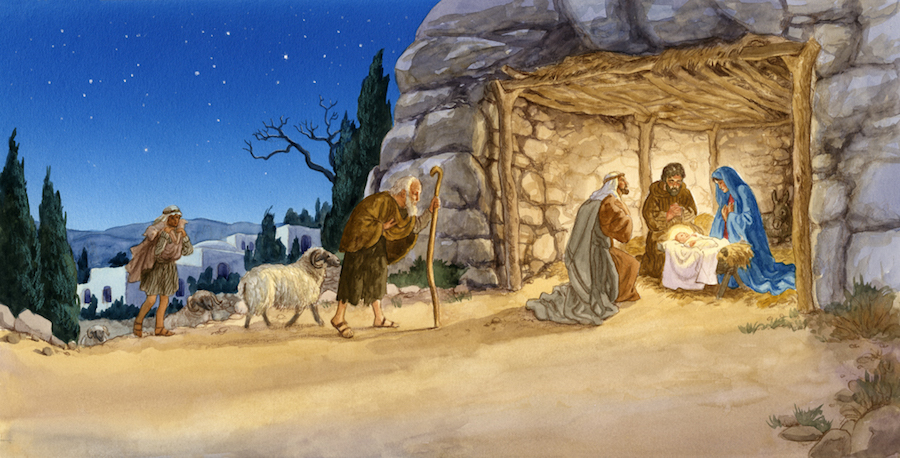

1. «И были в той стране пастухи, жившие в полях, сторожа отары по ночам» (Лк. 2:8). В одну из ночей, когда они сторожили своих овец в открытом поле, явился им ангел с вестью о рождении Христа.

Давно и совершенно точно установлено, что, из-за ветра дождя и холода, пастухи Иудеи сами не жили и стада свои не держали в открытом поле позднее конца октября. «Пастухи всегда пригоняют свои отары с горных склонов и полей домой на зиму не позднее 15 октября». Отсюда ясно, что рождение Христа никак не могло случиться посреди зимы — 25 декабря.

2. Библия также регистрирует, что в то время, когда был рожден Христос, цезарь Август издал указ «сделать перепись по всей земле (для обложения налогом)… И пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк. 2:1,3). Из-за этой переписи Иосиф отправился в Вифлеем, чтобы «записаться с Мариею, которая была беремен- на» . Придя в Вифлеем и, не сумев найти свободной комнаты для постоя, Мария родила свое дитя в хлеву постоялого двора. Конечно, это не могло произойти посреди зимы, потому, что путешествие зимой было крайне трудным. Цезарь не назначил бы перепись на зимнее время , ибо многие просто не смогли бы исполнить такой указ. Путешествие поздней зимой было настолько трудным и опасным, что сам Иисус говорил народу молить Бога, чтобы их бегство последних дней перед концом света не случилось зимой.

Изучение исторических документов подтверждает, что эти переписи населения всегда происходили в конце уборки урожая, то есть где-то в сентябре или октябре, что более логично как с точки зрения условий путешествия, так и для целей налогообложения. Нам известны даты рождения многих знаменитых людей с древних времен , от цезарей до фараонов. На самом деле «… празднования дней рождений в Египте можно задокументировать, начиная с 13-го века до Рождества Христова». Но ни в одной из 66 книг Библии, а также нигде в ранних писаниях Церкви не упоминается дата рождения Христа. Очевидно, что Бог не хотел, чтобы мы знали дату рождения Его Сына

Но 25 декабря действительно имеет огромное религиозное значение.

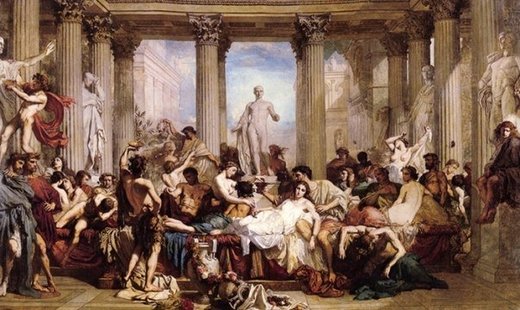

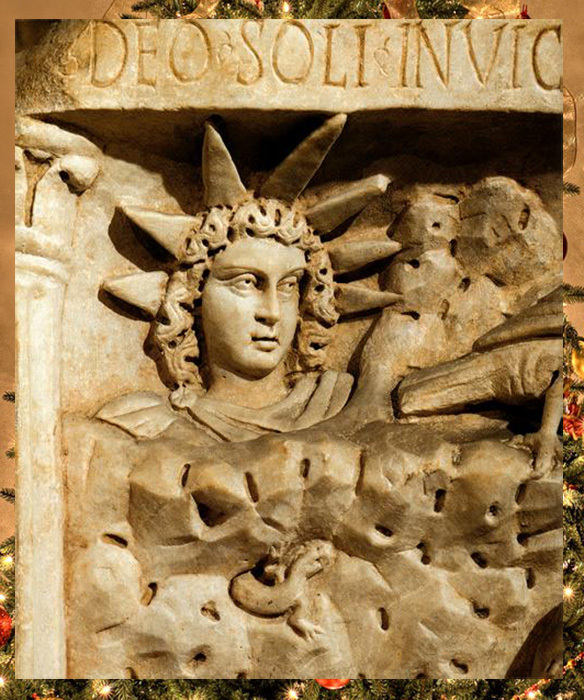

25 декабря было самым широко распространенным, бурно празднуемым фестивалем древности среди народов, поклонявшихся идолам. Этот день был всеми признанным праздником рождения богов солнца, Митры, — Осириса, Гора, Геркулеса, Бахуса, Адониса, Юпитера, Таммуза, Сатурна, и других, . Время шумного веселья, пированья и попоек (именно так многие празднуют его в наши дни). Большинство из существующих ныне рождественских обычаев — убранная елка, огни, обмен подарками, вечеринки и пирушки, — все они являлись важными элементами языческого зимнего фестиваля.

Самыми веселыми и любимыми в народе были декабрьские Сатурналии, их справляли и горожане, и сельские жители. Посвящены они были древнеиталийскому земледельческому богу Сатурну, которого римляне отождествили с греческим Кроном и считали отцом Юпитера, Юноны и Нептуна.

По преданию, Сатурн стал царем в Лации и царствование его было временем добра и справедливости, всеобщего благоденствия, любви и братства. В «золотой век» — aurea aetas — не было хозяев и рабов, люди были равны и счастливы. Сатурналии продолжались пять дней. Люди веселились на улицах, ходили в гости, устраивали пиршества для богов и людей. Рабы в это время получали временную свободу, и на шутливых застольях рабам прислуживали хозяева. С тех далеких дней сохранился обычай дарить в декабрьские праздники друг другу восковые свечи. Возжигание их было жертвоприношением богу. Следовало обязательно в эти дни дарить подарки. Существовали даже законы проведения Сатурналий , согласно которым не дозволялось произносить никаких речей, кроме веселых и насмешливых, полагалось заранее приготовить деньги, одежду, серебро, чтобы разослать их друзьям. Причем богач не должен был одаривать богача. С зимними веселыми Сатурналиями схожи знакомые нам святочные, рождественские праздники.

«В пятом веке Римская Католическая церковь указом установила, чтобы рождение Христа впредь отмечать в день 25 декабря — день древнего римского праздника рождения Сола (одно из имен бога-солнца). Вот как случилось, что 25 декабря, — время римских Сатурналий, стало Рождеством, унаследовав убранство этого языческого фестиваля.

В Риме Сатурналии являлись. временем распутства, пьянства и оргий, храмовой проституции. Повсюду воцарялся дух шумного веселья, и весь город бездумно впадал в самые грязные из представимых видов безнравственности.

Многие полагают, что традиция обмениваться подарками на Рождество олицетворяет приношение волхвами даров Иисусу. Но это совершенно не верно. Существуют неоспоримые доказательства того, что обмен подарками в это время года был важной частью празднования римских Сатурналий .

Откуда мы знаем, что это не были подарки ко дню рождения? Потому, что волхвы (мудрецы) пришли поклониться Иисусу, когда Ему было почти два года! (МФ. 2:16) Когда Иисус родился, пастухи с полей пришли повидать Его, а волхвы прибыли почти два года спустя.

Как Рождество, так и Богоявление (Крещение), празднуемое спустя 12 дней 6 января, представляют собой преобразованные праздники зимнего солнцестояния, и так тесно связаны, что их происхождение нельзя обсуждать раздельно. 25 декабря в Риме… была дата языческого фестиваля… дня рождения непобедимого (бога) солнца». Яснее не бывает. 25 декабря является празднованием языческих божеств солнца, а никак не днем рождения Христа!

7 января православные христиане всего мира празднуют рождение Иисуса Христа. Ivbg.ru рассказывает, что это за праздник, какие традиции необходимо соблюдать в этот день, а также о том, что можно делать в праздник и чего делать нельзя.

История возникновения Рождества Христова

Рождество считается одним из наиболее великих праздников, главная цель которого – почтить воспоминание о рождении спасителя человечества в Христианстве – Иисуса Христа.

Начало празднику положила библейская легенда: именно в этот день в Вифлееме, находящемуся к югу от Иерусалима, на свет появился Иисус Христос. Его рождение начинают праздновать в Сочельник, вечером 6 января. Согласно легенде, в этот день на небе появилась первая звезда – та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.

Самое первое празднование Рождества было отмечено 25 декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе». Однако сам праздник официально узаконили на Эфесском соборе в 431 году.

На Руси христианский праздник стал распространяться в 10 веке. Рождество совместилось с зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков (Святками), пережитки которого сохранились в «святочных» обрядах (ряженые, гаданье), что в настоящее время церковь считает недопустимым, так как по мнению христианских священнослужителей любое гадание – страшный грех.

Почему отличаются даты католического и православного Рождества?

В одних странах Рождество отмечают 25 декабря по григорианскому календарю или по новому стилю, в других – 7 января по юлианскому календарю или по старому стилю.

Долгое время Рождество Христово именовалось Богоявлением. Древние христиане праздновали и Рождество, и Крещение Христа 25 декабря по старому стилю. В 4 веке для того, чтобы придать большую значимость одному и второму празднику и не смешивать сами понятия торжеств, эти дни были разделены на 7 января и 19 января. При этом при появлении деления на григорианский и юлианский календари произошло смещение, которое в наше время неправильно называют делением на католическое и христианское Рождество, однако на самом деле это связано лишь с различными календарями.

Традиции и символы Рождества

Главной традицией Рождества Христова принято прощать всех в этот день. Согласно Новому Завету Бог простил человека, его грехи. Поэтому в церкви считают важным всех прощать, чтобы приблизиться к тайне Боговоплощения, а также очиститься душой на Таинстве исповеди.

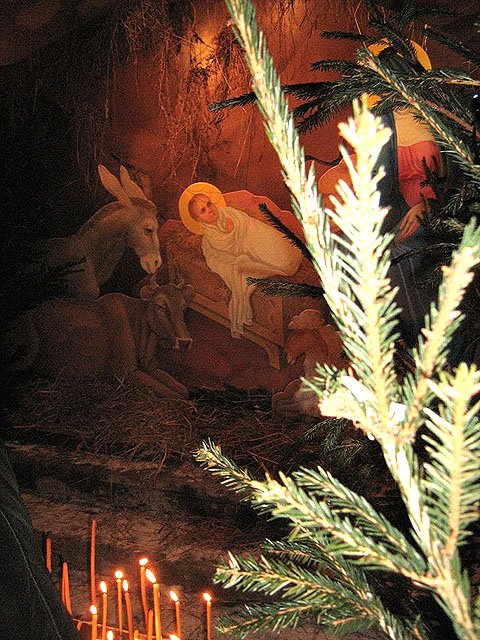

Одной из интересных традиций празднования Рождества считаются «рождественские ясли» или вертеп, изображающие сцену рождения Иисуса Христа. Первые в мире Ясли были созданы в 1562 году в Праге. Долгое время их устанавливали только в церквях, позже обычай переняли аристократы и богатые люди. Сцена Яслей следующая: младенца в колыбели окружают родители, легендарные вол и осел, пастухи, волхвы. Важную роль играли персонажи из простого народа, теснящиеся вокруг: восторженные рыбаки, продавщица рыбы, женщина с глиняным кувшином и другие.

Ещё одной из особенностей Рождественских празднеств является сценка о рождении младенца Иисуса. Традиции этих сценок лежит в средневековых мистериях, «живые» сцены рождения Христа. Сцены рождения разыгрывались в храмах и сопровождались церковными пениями. Так, одним из широко известных символов Рождества стала первая восходящая звезда в небе, по которой, согласно легенде, волхвы пришли в Вифлеем поклониться младенцу Христу. Но возвращаясь к религиозному символизму, первую звезду символизирует первая же свеча, которую выносят после богослужения. Так, принято не вкушать ничего до первой звезды и 6 января дозволено есть только сочиво или кутью, а 7 января, после литургии, заканчивается пост и можно есть все.

Также одним из символов Рождества стала и ель, у древних римлян это дерево являлось символом вечной жизни. Когда-то её украшали только фруктами, чаще всего яблоками. И когда в 1858 году случился очень плохой урожай яблок, стеклодувы Лотарингии создали стеклянные шары, чтобы заменить яблоки – отсюда появилась традиция ёлочных украшений. Во Франции с экскурсией можно побывать в стекольных мастерских, где изготавливались первые ёлочные шары.

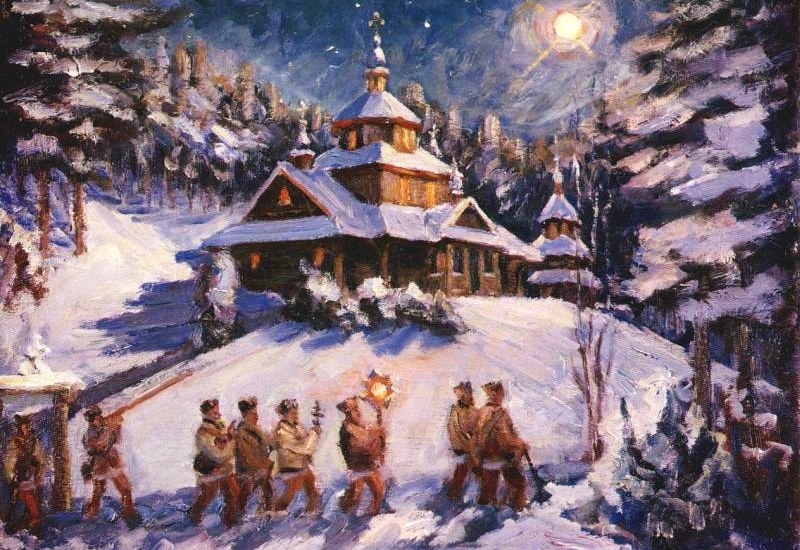

Также отмечают и колядки. В первую очередь, колядки – это песнопения. Раньше это были языческие песнопения, но сейчас они восхваляют Христа. Исполнение колядок – это своего рода народная проповедь, которая рассказывает о Христе и таким образом больше людей узнают историю Иисуса Христа.

Рождество всегда было настолько сильно вплетено в жизнь российских народов, что после Октябрьской революции, когда вера в Бога стала приравниваться к измене Родине и Советская власть пыталась отменить любые церковные празднования, людям пришлось изобрести альтернативу: считается, что так появились новогодние утренники и спектакли со сказочными персонажами, являющиеся на самом деле переделанными Рождественскими сценками.

Что нельзя делать в ночь на Рождество Христово?

Как утверждают священнослужители церкви, самое главное – быть чистым сердцем и не грешить.

Ранее в домах к празднованию Рождества заготавливали дидух – символический празднично украшенный сноп зерна (ржи, пшеницы, овса), который устанавливали в углу и считалось, что с этого времени там находятся души предков-покровителей. До тех пор, пока дидух находился в доме, запрещалось выполнять любую работу, кроме ухода за скотом.

«Святым» называли не только ужин в канун Рождества, но и следующие ужины вплоть до Щедрого Вечера 13 января. При этом всю праздничную неделю запрещалось работать.

Также с Рождества до Крещения мужчинам нельзя было охотиться: убийство зверей во время святок считается большим грехом и может навлечь беду.

Принято считать, что светлый праздник Рождества нельзя встречать в темной одежде. Наряд должен быть светлым, тогда достаток на весь год обеспечен.

В некоторых источниках утверждают, что 7 января лучше не гадать, а для святочных гаданий подходит любое время с Сочельника по Крещение, кроме самого Рождества. Однако Митрополит Запорожский и Мелитопольский в интервью с изданием «IZ Индустриалка» уточнил, что любое гадание церковь не одобряет:

«Гадание – это страшный грех, это никогда не было традицией нашего народа. Людей, которые колдовали, выгоняли из сел, они жили неизвестно где и как, с ними никто не общался. А такая традиция была придумана в советское время, чтобы отвратить людей от Бога».

Ранее в ivbg писали, что 25 декабря мир отмечал католическое Рождество.

Приблизительное время чтения: 19 мин.

За три столетия до Рождества в Александрию приехали 72 образованных иудея, которые должны были проделать гигантский труд — перевести с еврейского языка на греческий всю Библию. По Преданию, среди них был человек по имени Симеон. Когда он переводил книгу пророка Исайи и дошел до слов:

«Се, Дева приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (глава 7, стих 14), произошло событие, определившее всю его дальнейшую жизнь.

Вопрос был в слове «дева». В еврейском оригинале стояло «алма». В принципе, на греческий язык его можно перевести и как «девственница», и как «молодая женщина». В последнем случае она не обязательно может быть девственницей — просто женщина замужнего возраста. Симеон, не задумываясь, поставил в греческом тексте «молодая женщина», тем более, что для обозначения девственности еврейская Библия, как правило, использует другие слова. Переводчику явился Ангел и повелел изменить текст и поставить «девственница». Более того, он обещал Симеону, что тот не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества…

А через триста лет в маленьком иудейском поселке Вифлеем появился на свет Младенец. И когда на сороковой день Он был принесен Матерью в Иерусалимский Храм, Симеон увидел и Деву, и Еммануила. Хотя Дитя звали Иисус, Симеон понял, почему в пророчестве стояло имя Еммануил, которое означает «с нами Бог» — ведь Симеон держал Его в руках. Бог стал Человеком.

День рождения — грустный праздник?

По сравнению с другими великими событиями из жизни Христа, Его День Рождения христиане стали отмечать очень поздно. Например, достоверно известно, что Воскресение Спасителя праздновали уже сами апостолы. Первые христиане праздновали также Вознесение Господне, Крещение, День сошествия Святого Духа на апостолов. Однако упоминание о Рождестве Христовом впервые встречается лишь в III веке. Чем же объяснить эту «забывчивость»? Как можно не помнить, не отмечать такую дату?

Сейчас такое поведение первых христиан кажется действительно странным, ведь почти для любого человека день рождения — это главный праздник в году. Что же говорить о Дне Рождения Богочеловека, Спасителя мира? Почему дата Его рождения оказалась в «забвении»? Почему евангелисты Матфей и Лука, которые рассказывают о Рождестве, не называют эту дату, хотя, например, в Евангелии от Луки есть много других точных датировок? Была ли логика в этом «умалчивании»? И если да, то какая?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, во-первых, посмотреть на историко-культурную среду, в которой родился и жил Иисус. А во-вторых, на те условия, в которых проходила проповедь христианства после Его Воскресения — в I — II вв.

У иудеев и язычников было разное отношение ко дню рождения. И если язычники обязательно устраивали широкое и веселое празднование в честь появления на свет нового человека, то евреи попросту не отмечали этот день. Например, в Библии только три раза встречается упоминание о праздновании дня рождения. Сперва — египетский фараон, затем — жестокий гонитель иудеев, правитель Сирии — Антиох, и, наконец, — Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого). Последнее «гуляние», кстати, окончилось казнью Иоанна Крестителя (Евангелие от Марка, глава 6, стихи 17-29).

Неужели иудеи настолько равнодушно относились к своим детям, что даже не замечали их рождения? Напротив. Парадокс в том, что из всех древних народов израильтяне наиболее трепетно относились к деторождению. Главный нерв и смысл Ветхого Завета — это ожидание обещанного Богом Мессии-Спасителя. Обещание того, что Он придет, было дано первым людям сразу же после их грехопадения. И потом на страницах Священного Писания много раз подтверждается, что Мессия родится в среде иудейского народа. То есть любая израильтянка рассматривалась как потенциальная мать Мессии. Все девушки в 14 лет обязательно выходили замуж. Несчастной считалась та женщина, которая не могла иметь детей. Если в семье рождался малыш, то славилось не само событие рождения. В ребенке прославлялся израильский Бог именно такой смысл имеют все религиозные обряды, которые совершались над новорожденным в первые сорок дней его жизни.

Казалось бы, одно другому не мешает. Почему нельзя одновременно и праздновать день рождения, и прославлять Бога? Дело в том, что в религиозное сознание израильтян Библией была «вложена» мысль о врожденной греховности человека. Если люди уже рождаются с чем-то, что заставляет их в дальнейшем страдать и грешить, то зачем же отмечать день, который положил начало всех скорбей и страданий?

Евангелисты были иудеями, с молоком матери впитавшими культурные и религиозные традиции Израиля. Этим и объясняется отсутствие в Священном Писании точной даты рождения Христа. Первоначальным ареалом распространения христианства вне Палестины были также иудеи, которых называют иудеями диаспоры, или рассеяния. Поэтому неудивительно, что Рождество отсутствовало в перечне христианских праздников первых двух веков.

Конечно, это не единственная причина, по которой первые христиане не знали такого праздника. Как это было и со многими другими событиями, их волновала не хронология, а сам факт Рождения Спасителя. А если Он родился, значит, был распят, умер и воскрес. И проповедь апостолов — это прежде всего проповедь не о Рождестве (это было очевидно для всех христиан), а о Воскресении. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1-е Послание к Коринфянам, глава 15, стихи 14, 19). Такую лаконичную и жесткую характеристику апостол Павел дал христианству, из которого вымарано Воскресение Христа.

Таким образом, для христиан первых двух веков достаточно было просто факта Рождения Христа. Специального праздника, посвященного этому событию, не было, и основой церковной жизни являлось переживание Воскресения Спасителя. Но вот уже в начале III века христианский писатель Климент Александрийский говорит о том, что он знает людей, которые с тщательностью стараются определить не только год, но и день Рождения Иисуса.

Переживание праздника

Что же произошло? Как ни странно, но у истоков празднования Рождества лежали внешние и совсем не романтичные обстоятельства. Во II веке в церковной среде стали распространяться лжеучения, которые получили название гностических (от греч. «гносис» — знание). Это была попытка совместить христианство, язычество и греческую философию. Составлялись самые фантастические религиозные системы, заимствованные из мифологии, египетских и восточных верований. Гностики — бывшие язычники — считали, что они не обязаны с принятием христианства оставлять свои прежние теории. Напротив, они хотели с их помощью истолковать христианство «в высоком и совершенном смысле». Отсюда утверждение, что они обладают истинным знанием (гносис), в отличие от якобы ложно перетолкованного христианами учения Иисуса.

Все эти системы очень трудно классифицировать. Объединяло их одно — мифологизация образа Иисуса Христа, отрицание того, что Бог реально стал человеком. То есть отрицалась принципиальная идея христианства — уникальность личности Иисуса Христа как единственного пути спасения. Гностицизм явился серьезной опасностью для Церкви. В полемике с ним был установлен праздник, который получил название Явление (греч. — Епифания). Этот праздник был двуединым. Отмечалось и рождение Христа, и Его Крещение. Как писал один из отцов Церкви Иероним Стридонский, «в рождении Своем Сын Божий явился миру сокровенно, а в Крещении совершенно». Действительно, только после Крещения в возрасте тридцати лет Христос начинает Свое общественное служение. Праздник Богоявления отмечался 6 января (по юлианскому календарю).

В IV веке (по разным данным в 336 или в 353 годах) в Римской Церкви Рождество было отделено от Крещения. Соответственно, 25 декабря стали отмечать Рождество, а 6 января — Крещение. Кстати, праздник Крещения Господня не перестал называться Богоявлением. Несколько позже практику раздельного празднования приняла и Восточная Церковь. Это решение было окончательно закреплено на II Вселенском Соборе в 381 году.

Но почему Рождество было перенесено именно на 25 декабря?

В конце декабря, в дни зимнего солнцестояния римляне совершали сатурналии — празднества в честь бога Сатурна (Dies Natalis Solis Invicti — «день рождения солнца непобедимого»). В те же дни по всей Римской империи широко отмечалось рождение солнечного бога Митры. Истоки этих праздников понятны: солнце начинало расти, а день прибавляться. После того, как в начале IV века император Константин Великий прекратил гонения на христианство, Церковь воспользовалась этими празднествами для утверждения веры в Богочеловека. Полемика с языческими культами солнца слышна в песнопениях Рождества Христова, где о Нем говорится как об «Истинном Солнце», «Солнце правды», озарившем Своим рождением затянувшуюся зиму язычества.

Получается, христиан заставили праздновать Рождество внешние обстоятельства, и не будь гностиков, Сатурна и Митры, не было бы и праздника Рождества? Нет. Дело в том, что церковные праздники, в отличие от, скажем, революционных, — это не просто воспоминание о событии, а непосредственное его переживание. В этом смысле можно говорить о праздновании Рождества и первыми христианами, хотя они не интересовались датой рождения Христа и не знали пышного богослужения. Но именно для того, чтобы защитить свое переживание праздника рождения Богочеловека от людей, которые не признавали реальность Боговоплощения, Церкви пришлось вспомнить дату Рождества. А в полемике постепенно развилось и богослужение этого дня, утверждавшее догмат о том, что Бог стал реальным, а не «призрачным» человеком. И главной причиной совмещения Рождества Христова и рождения солнечных языческих богов было не стремление к какому-то внешнему политическому преодолению язычества, а твердая вера христиан в то, что все чаяния язычников, выраженные в культах Сатурна, Митры и любых других, получают свое разрешение только во Христе.

Зачем Бог стал человеком?

Что касается отношения к языческим культам, то христианство пошло здесь проторенным путем. В истории религий существует такой феномен: когда какая-то религиозная традиция хочет укорениться, то как опору она использует более древние религиозные традиции и праздники. Более того, оказывается, что язык веры (культовый, символический) вообще очень схож в различных религиях. Вся разница в содержании. Богослужение Рождества, используя старые культовые формы, утверждает принципиальную новизну произошедшего события. Христиане верят, что в этот день родился не очередной божок, ответственный за движение солнца, а Сам Творец солнца. Во времени родился Творец времени, человеком стал Создатель человека. И что было уж совсем немыслимо для языческой мифологии — для того, чтобы Ему родиться, нужно согласие и участие человека.

Рождение без участия мужчины знали на тот момент практически все религиозные системы. Можно указать на мифы, где говорится о чудесном рождении героев и великих людей, например Диониса, Ромула, египетских фараонов, и т. д. Чем же отличаются эти легенды от Рождества Христова? Тем, что в языческих мифах рождались человекобоги, а христианство утверждает, что в Вифлееме родился Богочеловек. И разница здесь совсем не в словах.

Когда читаешь тексты рождественской службы, то не можешь отделаться от мысли о видимом противоречии. С одной стороны, Неприступный, Невместимый Абсолют — Бог Библии, Которого «нельзя увидеть, чтобы не умереть». И с другой стороны, беззащитный Младенец, Который требует ухода и заботы, Которого пеленает Мария и кладет в ясли (кстати, библейские ясли — это не детская кроватка, а кормушка для скота в хлеву). Но этот Младенец и есть Тот Самый Бог.

Каков же смысл произошедшего? Зачем Бог стал Человеком? Уже во II веке св. Ириней Лионский ответил на этот вопрос так: «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать богом». Вот уже почти две тысячи лет Церковь в разных формах повторяет эти слова, чтобы выразить сущность христианства. Апостол Павел назвал вочеловечение Бога — Его «самоуничижением», «самоумалением». Но для того, чтобы человек смог взойти на Небо — Небу надо было опуститься на землю.

Какого числа родился Христос?

Если внимательно читать Священное Писание, то празднование Рождества 25 декабря выглядит не таким уж надуманным. Там есть информация, на основе которой можно приблизительно вычислить день рождения Иисуса. Дело в том, что вместе с Десятью Заповедями Моисей получил от Бога на горе Синай еще много религиозных и гражданских установлений. Одно из них касалось Скинии Завета — помещения, где как раз и хранились скрижали с теми самыми Десятью Заповедями. При Скинии должны были постоянно находиться служители для принесения утренних и вечерних жертв Израильскому Богу, для чтения положенных молитв и т. д. — священники. Так образовалось ветхозаветное священство и богослужение. Причем священство в Ветхом Завете было потомственным, и принадлежало оно исключительно колену Левия.

Царь Давид разделил священников на 24 чреды (смены), чтобы каждая семья могла послужить в Храме. Получается, что каждой чреде доставалось по две недели служения.

Евангелие от Луки начинается с благовещения Ангела священнику Захарии о том, что у его неплодной жены Елисаветы родится мальчик Иоанн — будущий Креститель Господа. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария… Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения…» Дальше следует явление Ангела и благовестие о рождении Иоанна Предтечи (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 5-25). Но нас интересует сейчас не это. Захария был из Авиевой чреды, а ей выпал жребий служить восьмой (1-я книга Паралипоменон, глава 24, стих 10). Богослужебный календарь у иудеев (лунный) начинался с месяца нисан, что соответствует марту-апрелю календаря солнечного. Плюс четыре месяца — и получается август.

Итак, в августе Захария начал служить, и две недели он находился в Храме. Далее в Евангелии сказано, что «после сих дней зачала Елисавета, жена его». Эти слова означают, что между возвращением Захарии домой и зачатием Иоанна Предтечи прошел некоторый промежуток времени, но не очень большой. Церковь празднует день зачатия Иоанна Крестителя 23 сентября. Далее. В Евангелии сказано, что Благовещение деве Марии о рождении у Нее Сына Божьего было по прошествии шести месяцев от зачатия Предтечи. Мы получаем 25 марта — день, когда Церковь отмечает праздник Благовещения, когда Архангел Гавриил возвестил деве Марии о рождении от Нее Сына Божьего. Наконец, прибавьте к этому числу девять месяцев — и вот 25 декабря, дата Рождества. Но, празднуя этот день, христиане не просто «отмечали дату», а сопереживали событию Рождения Богочеловека. Для христианина дата сама по себе не столь принципиальна.

Ошибка ученого монаха

В античной Римской империи летосчисление велось «от основания Рима». Что же касается годичного цикла, то здесь до Юлия Цезаря был полный хаос. В 45 году до Р. Х. Цезарь ввел на основе египетского солнечного календаря 365-дневный год с дополнительным днем в високосные годы. Современным же летосчислением мы обязаны скифскому монаху Дионисию по прозвищу Малый, которого Папа Иоанн I в 525 году попросил сделать календарь, ведущий счет от Рождества Христова. По расчетам Дионисия получалось, что Христос родился в 754 году от основания Рима. Однако ученый монах, как выяснилось позже, ошибся. И вот почему.

В Евангелии и нехристианских источниках есть несколько мест, позволяющих вычислить более точно год Рождения Иисуса. Прежде всего, это смерть иудейского царя Ирода Великого. Евангелисты говорят, что Рождество Христово произошло еще до его смерти (причем незадолго). И вот здесь надо обратиться к нехристианским документам. Согласно иудейскому историку Иосифу Флавию, Ирод правил до 750 года от основания Рима. Во-вторых, незадолго до его смерти было лунное затмение. И в-третьих, что Пасху иудеи праздновали, когда он был уже в мире ином. Лунное затмение, действительно, произошло 12/13 марта 750 года от основания Рима. А первый день Пасхи в этот год (она празднуется евреями 8 дней) приходился на 11 апреля. Таким образом, Господь родился не позднее марта-апреля 4 года до Своего Рождества (разумеется, по «эре дионисия»). В этих 4 — 5 годах и состояла ошибка монаха. Фактически, если быть последовательными, мы живем сейчас не в 2004, а в 2008 или 2009 году от Рождества Христова.

Историческая правда

К Х веку «Дионисийская эра», сперва использовавшаяся только для церковных нужд, стала на Западе и гражданской. А в 1582 году Папа Григорий ХIII немного подправил летосчисление Юлия Цезаря (отсюда и название — «григорианский календарь»). Какой логикой он руководствовался? Средняя продолжительность года в юлианском календаре на 11 минут 14 секунд больше тропического года (продолжительность оборота Земли вокруг солнца). За полторы тысячи лет, с момента Рождества Христова, реальные астрономические дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия сместились почти на 10 дней назад по сравнению с юлианским календарем, и Григорий ХIII решил поставить их на свои места. Однако Православная Церковь оставила у себя юлианский календарь. Именно поэтому православные и католики празднуют теперь Рождество в разные дни. Однако для удобства верующих на григорианский календарь перешли также и Поместные Православные Церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана, Египта. Разрешение на празднование Рождества по григорианскому календарю, то есть вместе со своими народами, имеют также приходы Русской Православной Церкви в Западной Европе.

Можем ли мы последовать за всем цивилизованным миром? Если уж выверять богослужебный круг по астрономическому календарю, то Рождество давно бы надо было отмечать 21 декабря — именно на этот день уже сместилось зимнее солнцестояние. Зачем же вновь сверять время Рождества Христова с астрономами, если о Сатурне и Митре все уже давно забыли? Ради «исторической правды»? Но тут мы опять возвращаемся к тому, с чего начали — Евангелие ни слова не говорит о дате Рождества. Оно говорит только о том, что Христос родился.

В этом и заключается историческая правда, и одновременно поразительная свобода, данная человеку Богом — принять или не принять этот факт. Ведь чудо Рождества состоит не в том, что Христос появился на свет аккурат в день зимнего солнцестояния, дабы облегчить труд христианских миссионеров по искоренению язычества, а в том, что Бог, став человеком, дал человеку возможность стать другим, измениться. А если не принимать этого факта, то есть ли разница, какого числа родился Христос — в день зимнего солнцестояния или на пару недель позже? Есть ли разница, приходили волхвы с дарами ко Христу или нет?.. Вела ли их Звезда, или они случайно наткнулись на пещеру со Святым Семейством?..

Звездам служащие

Возможно, на первый взгляд история с волхвами и звездой кажется сказкой. Многие критики Евангелия утверждали, что это позднейшая вставка в Священное Писание, сделанная греками, чтобы разукрасить, мифологизировать событие Рождества, о котором очень скупо рассказали евангелисты. Но если принять эту точку зрения, то о жизни Христа вообще ничего нельзя сказать, потому что практически все, что мы знаем о Спасителе, рассказывается именно в Евангелии. Но если все же была Звезда, были волхвы, то каков смысл их появления во время рождения Иисуса?

Кто такие «волхвы»? Кем были эти люди и как к ним относится Евангелие? В греческом тексте они названы магами. Геродот, например, пишет, что так назывались мидийцы, принадлежавшие к касте священников Персидской империи. Возможно, это были зороастрийцы, толковавшие сны; кроме того, они были астрологами, мудрецами, о которых говорили, что они обладают сверхъестественными возможностями. Евангелие рассказывает, что волхвы пришли «с востока». Под это определение могут подходить Персия, Вавилон, Аравия и Египет. Однако древнее церковное предание называет родиной волхвов Персию на том основании, что в этой стране долгое время жил пророк Даниил (VI век до Р. Х.). Причем он был там «главою мудрых». Возможно, он оставил своим подчиненным знание о библейском Боге и об ожидаемом Мессии. И это знание передавалось из поколения в поколение.

Многие люди, как сейчас, так и в древности верят и верили в то, что судьба человека определяется звездами. Греко-римский мир свято верил, что рождение или смерть великих людей, политические перемены предваряются появлением звезд или комет. Вот и волхвы, видя Звезду Мессии, идут в Иудею, чтобы поклониться Ему. Согласно Евангелию, Звезда ведет их. Какие только версии не выдвигались за 2000 лет, чтобы объяснить видение волхвов!

Астроном Иоганн Кепплер в XVII веке предположил, что Вифлеемская звезда — это «парад планет», то есть их сближение настолько, что создается визуальный эффект одной яркой звезды. 17 декабря 1603 года он наблюдал соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб. А весной 1604 года к ним присоединился и Марс. Кепплер предположил, что подобное явление происходило в 7-6 гг. до Р. Х.

Было предположение, что Вифлеемская звезда — это не что иное, как комета Галлея. О появлении кометы писал римский историк Кассий Дион. Однако сообщение Кассия относится к 742 году от основания Рима. Получается 12 год до Р. Х., то есть слишком рано для евангельских событий. Наконец, в наше время американские астрономы предположили, что волхвы наблюдали сверхновую или рождение новой звезды в созвездии Козерога весной 5 года до Р. Х. Эта теория кажется интересной, учитывая данные китайских хроник, которые относят это событие именно к 5 — 4 гг. до Р. Х. Однако все эти теории объединяет одно — отрицание того, что Звезда могла вести волхвов.

Например, Кепплер объяснял слова евангелиста Матфея, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними до тех пор, пока наконец, пришла и остановилась над местом, где был Младенец», примерно следующим образом. Евангелие передает впечатление, которое сложилось у магов при постоянном их внимании на Звезду по пути из Иерусалима в Вифлеем, то есть попросту оптический обман. И дальше:

«Библия о предметах человеческой жизни говорит с людьми тем же языком, каким они привыкли говорить. Она не есть учебник оптики или астрономии, но имеет в виду более высокие цели».

Действительно, Библия — это не учебник астрономии. Именно поэтому большинство толкователей Евангелия, отцов и учителей Церкви считают, что Вифлеемская звезда таковой была только по виду, но на самом деле — это была особенная сотворенная Богом звезда. Особняком стоит мнение св. Иоанна Златоуста, который говорил, что волхвов вел Ангел, явившийся в образе звезды. Христианские авторы предлагали такие версии, во-первых, исходя из сообщения евангелиста Матфея, что звезда шла перед волхвами и остановилась непосредственно перед вертепом. Во-вторых, ее «странное» поведение в Иерусалиме, когда простодушные волхвы пришли туда узнать: «Где родившийся Царь Иудейский?». Звезда попросту скрылась от них, а заодно и от тех, кто «искал погубить Младенца». То есть она вела себя весьма необычно для природного явления — когда надо было, появлялась, а потом опять скрывалась.

Почему же Церковь всегда настаивала на чуде Вифлеемской звезды? Неужели это не могло быть естественное природное явление?

Да, конечно, могло. Но ведь Церковь, говоря о сверхъестественной природе звезды, имеет в виду вовсе не конфликт науки с верой. Дело в христианском видении Рождества как чуда. И чудо Звезды Мессии в церковном сознании тождественно чуду рождения Богочеловека. В маленький поселок Вифлеем, находящийся в маленькой Иудее, почти на окраине Римской империи, идут персидские мудрецы-язычники, чтобы поклониться Спасителю, Который родился здесь. Что их приводит сюда — простая случайность? Нет. Волхвов приводит сюда чудо рождения Богочеловека. Звездочеты не могли придти в Вифлеем случайно. Именно в этом и заключается основной пафос евангельского рассказа о Звезде.

Поэтому бесполезно рассуждать о природе Звезды. Какова бы она ни была — она послана от Бога для того, чтобы язычники узнали и поклонились Мессии. Даже если Иоганн Кепплер прав и персидские мудрецы наблюдали «парад планет» или рождение новой звезды — чему это противоречит? Неужели, узнав, что не звезда, а Ангел ведет их к яслям Богомладенца, они бы развернулись и пошли обратно к своим астролябиям? Волхвы шли не за звездой, они направлялись к Иудейскому Царю, к Спасителю. Более того, они не смутились, найдя Его не в царских палатах, а в убогом вертепе — пещере, где в непогоду прячут животных. То есть сперва они приняли саму Звезду Мессии как явленное им чудо, поверили ему, а потом уже пошли за ней. Наверное, именно поэтому они и нашли своего Спасителя…

Эпилог

Рождество делит время на две эпохи — «до» и «после». В разные времена были попытки начать летосчисление от других событий, но рано или поздно всегда происходило возвращение на круги своя, и таким образом человечество доказывало, что появление на земле Христа, несмотря ни на что — главное событие в его истории.

Но человечество — это ведь живые, конкретные люди — все мы, с нашими радостями и печалями, надеждами и разочарованиями, верой и сомнениями. Поэтому очень верны оказываются слова Иосифа Бродского — «в Рождество все немного волхвы». Все хотят увидеть и последовать за звездой, которая приведет к яслям Спасителя. Правда, часто мы идем к Нему не с подарками, а за подарками, забывая, что прежде чем просить, надо принести. Но что можно принести в подарок Богу? Сердце. Именно ради них, ради человеческих сердец зажглась две тысячи лет назад и зажигается каждый год Вифлеемская звезда.

Литература:

- О Рождестве рассказывают Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, главы 1-2.

- Четвероевангелие. Толкование и руководство к изучению (составил Барсов М.). Т1, «Лепта», М.: 2002, с. 99-287.

- Кураев Андрей, диакон. Школьное богословие. «Светлояр». – СПб, 2000.

- Рождество Христово. / Под ред. проф. М. Скабаллановича. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995 (репринт издания 1916 года).

- Успенский Н.Д., проф. История и значение праздника Рождества / / Журнал Московской Патриархии. 1956, № 12.

- Иисус Христос и Евангелия. Словарь. / / Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. М.: 2003, с. 531-544.

В современном церковном календаре многие праздники имеют более чем полуторатысячелетнюю давность, а некоторые, как воскресный день и день Святой Пасхи, восходят к первым дням христианства. В религиозном сознании они обычно представляются днями молитвенного воспоминания священных событий из жизни Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, прославления угодников Божиих, и в переживании этих событий нужно видеть главный смысл церковных праздников.

Имея в виду осветить историю установления и значение в древней Церкви одного из великих праздников – праздника Рождества Христова, необходимо сказать, что христианская письменность I и II веков не дает никаких указаний на празднование в то время Рождества Христова. И тогда как во второй половине II века у христиан, кроме воскресного дня и праздника Пасхи, существовали уже праздники Пятидесятницы и Богоявления, день Рождества Христова был как будто забыт. Чем можно объяснить забвение дня, столь славного и важного для спасения человечества?

Не подлежит сомнению, что Сама Пресвятая Дева Мария помнила ту святую ночь, когда Она родила Спасителя мира. Помнил ее и праведный Иосиф. Знали этот день также родственники Христа по плоти. Но за пределы фамильного круга этих лиц сведения о дне рождения Христа Спасителя не выходили. Даже евангелист Лука, написавший свое бла-говестие, как он сам говорит, «по тщательном исследовании всего сначала» (1, 3) и пользовавшийся сообщениями очевидцев и служителей Слова (2), не уточняет этого дня, хотя ему, как видно из его Евангелия, были хорошо известны многие хронологические данные, связанные с этим событием. Так, он сообщает, что благовещение Пресвятой Деве Марии было в шестой месяц после зачатия Иоанна Предтечи (24.26), что Пресвятая Дева посетила после этого праведную Елисавету и пробыла у нее около трех месяцев (Лк. 1, 56), что Иисус Христос в восьмой день по рождении был обрезан (2, 21), а по исполнении дней очищения был принесен во храм (22). Но дня рождения Христа, вокруг которого образуются все эти даты, он не упоминает. Не называет его даже тогда, когда описывает само событие Рождества Христова, хотя сообщает такие подробности, как то, что событие имело место во время переписи и что эта перепись была первой в правление Сирией Квириния (1–2).

Это молчание апостола Луки, как и других евангелистов, не было случайным. Очевидно, в самой проповеди апостолов были серьезные обстоятельства, побуждавшие их не говорить об этом. Дело в том, что основной контингент членов Церкви в I веке и в начале II века составляла диаспора, т. е. иудеи рассеяния, добровольно или насильственно покинувшие родину задолого до Рождества Христова и поселившиеся в Месопотамии, Сирии, Малой Азии, Египте, на греческих островах и в самой столице империи, в Риме. В истории распространения христианства эта часть Израиля составила своего рода мост между возникшим в недрах ветхозаветного иудейства христианством и язычеством. Диаспора отличалась от палестинского еврейства значительно большей культурой, обязанной постоянному общению ее членов с греко-римским миром. С другой стороны, характерной чертой религиозной жизни диаспоры была привязанность ее к благочестивым обычаям своих предков. Жизнь на чужбине заставляла этих людей быть особенно бдительными в вопросах веры, дабы не смешаться с язычниками и самим не стать таковыми.

Одну из особенностей ветхозаветного иудейства составлял своеобразный взгляд евреев на деторождение: евреи усматривали в деторождении особое попечение Иеговы о Своем народе. В иудейском представлении о деторождении сказывалась вера в клятву, которой Бог клялся Аврааму (Лк. 1, 73). Поэтому рождение некоторых праведников из среды еврейского народа отмечается в Библии как выходящее из норм обычного зачатия. Так, Исаак был зачат, когда «Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось» (Быт. 18, 11), Иоанн Креститель родился от Елисаветы, которая «была неплодна» (Лк. 1, 7).

У иудеев и язычников было различное отношение ко дню рождения. Язычники отмечали день рождения, сопровождая его обильной трапезой, всякого рода пресыщением и весельем. Иудеи же дня рождения не отмечали. В Библии встречается три упоминания о праздновании дня рождения, но кто они, справлявшие день своего рождения? Это фараон (Быт. 40, 20), Антиох (2Мак. 6, 7) и Ирод (Мф. 14, 6; Мк. 6, 21), чьи имена вошли в историю как синоним тирании и человеконенавистничества. Празднование Иродом дня своего рождения евангелисты ставят в прямую связь с пролитием крови величайшего из рожденных – Иоанна Крестителя.

Ветхозаветные праведники поступали иначе. Авраам сделал большой пир, но не в день рождения Исаака, а когда младенец был отнят от груди (Быт. 21, 8). Анна, вскормив сына своего Самуила, взяла три тельца, одну ефу муки и мех вина, пришла в дом Господень, и заколола тельца, и «привела отрока к Илию и сказала: …я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу» (1Цар. 1, 24.28). Праведный Захария отметил рождение Предтечи не пиром, а благодарственной песнью Богу: «Благословен Господь Бог Израилев» (JIk. 1, 68–79). Наконец, высший образец благоговения в этом явила Сама Пресвятая Дева Мария. Когда пастухи, поклонившись родившемуся Младенцу, рассказывали о явлении им ангела и о слышанном ими небесном гимне, Мария в то время, как «все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, …сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (2, 18–19).

К сказанному о взгляде иудеев на деторождение надо еще добавить, что у евреев более, чем у других народов, было развито сознание врожденной греховности человека, и потому многие из них видели в этом дне начало и вину всех скорбей и страданий человека. Псалмопевец Давид говорил: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50, 7). Ту же мысль высказывал праведный Иов: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов 14, 4).

Взгляд ветхозаветного иудейства на день рождения не мог не отразиться на воззрениях первых христиан, в основном состоявших из диаспоры. Они по обычаю своих благочестивых предков не праздновали дня рождения. Знаменательно, что даже в III веке Ориген увещевает христиан не праздновать день рождения. Ориген ссылается при этом на праведного Иова и пророка Иеремию, которые в сознании своей греховности скорбели о дне своего рождения (Иов 3, 11; Иер. 20, 14). Он говорит, что хотя после того, как родился Христос, ни один христианин не может жаловаться подобно Иову, ибо у христиан дети уже в крещении получают отпущение грехов, тем не менее следует избегать суетного языческого обычая, ибо только грешники празднуют день своего рождения, а святые печалятся в этот день, так как по причине первородного греха не может быть в этот день никакой радости1.

Днем рождения христиане называли день кончины своих мучеников. «Мы празднуем, – говорится в мученических актах св. Поликарпа Смирнского, – день рождения мучеников в память тех, которые пострадали, и в назидание и укрепление тех, которые страдают»2. Поэтому-то было естественным молчание евангелистов о дне рождения Иисуса Христа. То или иное ознаменование ими этого дня в условиях постоянного соприкосновения диаспоры с язычеством могло или навеять в сознании неофитов налет языческого представления об этом дне, или, наоборот, оттолкнуть более упорно державшихся обычаев отцов в сторону ветхозаветного иудейства.

В силу всего вышеизложенного у христиан первых двух веков не было праздника Рождества Христова. «Дню рождения Спасителя, – говорит по этому поводу проф. Ф. Смирнов, – в первые времена христианства не придавали особенного значения предпочтительно перед другими днями, и в то время, как празднование дня смерти с днями страданий с самых ранних пор отличались и посвящались воспоминанию священных событий, день рождения Иисуса Христа как будто бы был забыт, и в христианских обществах как будто не чувствовалось никакой потребности в праздновании этого дня»3.

К началу III века обстановка, в которой протекала христианская проповедь, изменилась. В это время значительную часть членов Церкви составляли люди, уже родившиеся в христианстве. Через них христианство широко распространялось среди язычников. Для этой части членов Церкви отрицательный взгляд диаспоры на день рождения был непонятен. И вот когда Ориген еще увещевал христиан не праздновать день рождения, Климент Александрийский († около 210) писал, что есть люди, которые с тщательностью стараются определить не только год, но и день рождения Спасителя нашего. Из этих слов Климента видно, что в его время в среде христиан уже существовал живой интерес ко дню рождения Христа.

Ученые согласны в том, что празднование Рождества Христова 25 декабря впервые было установлено в Риме, но что касается времени установления, то в этом отношении были высказаны различные мнения. Известный немецкий эортолог (специалист по изучению праздников) Узенер утверждал, что празднование было установлено папой Либерием в 353 году4. С Узенером соглашались Гарнак и Ахелис5. Дюшен же считал, что Римская Церковь праздновала Рождество Христово 25 декабря еще в 336 году6. Но есть данные, позволяющие понизить эту дату еще на целое столетие, точнее сказать, на время св. Ипполита, антипапы римского. Я имею в виду открытое в конце прошлого столетия толкование св. Ипполита на книгу пророка Даниила, где он пишет, что Христос родился в среду, 25 декабря, в 42-й год правления Августа7. Из этих слов св. Ипполита можно полагать, что в Риме уже в начале III века 25 декабря было известно как день праздника Рождества Христова. До нас дошла одна древняя служба на Рождество Христово. В ней говорится [следующее]. «С полуночи начинаются тропари и чтения: [первый] тропарь, гласа 2-го „Господу рождшуся в Вифлееме», стих [псалма] „Отрыгну сердце мое» [44, 2], первое чтение – [из книги] Бытия: „В начале сотвори Бог небо» [1,1 и далее] (найдешь в Великую Субботу);

второй тропарь, гласа 4-го „Веселитеся, праведнии, небеса», стих [псалма[ „Вси язы́цы, восплещите руками» [46, 2], второе чтение – [из книги] пророка Исаии: „И приложи Господь глаголати ко Ахазу… [до слов] отъя Ефрема от Иуды, царя Ассирийска» [7, 10–17];

третий тропарь, гласа 5-го „Явися бо благодать Божия, спасительная», стих [псалма] „Велий Господь и хвален зело» [47, 2], третье чтение – [из книги] Исхода: „Бысть же в стражу утреннюю» [14, 24 и далее] (найдешь в Великую Субботу);

тропарь четвертый, гласа 5-го „Исполнися реченное пророком», стих [псалма[ „Боже, ущедри ны и благослови ны» [66, 2], четвертое чтение – [из книги] пророка Михея: „И ты, Вифлееме, доме Ефрафов, еда мал еси… [до слов] ниже постоит в сынех человеческих» [5, 2–7];

тропарь пятый, гласа 5-го „Видехом в вертепе ясли», стих [псалма] „Боже, суд Твой цареви» [71, 1], [пятое] чтение – [из книги] Притчей – „Притчи Соломона, сына Давидова… [до слов] и гривну злату о твоей выи» [1, 1–9];

тропарь шестой, гласа 8-го „Днесь радуются небеса и ликуют», стих [псалма] „Благоволил еси, Господи, землю Твою» [84, 2], [шестое] чтение – [из книги] Исаии: „Да быша огнем сожжены были, ибо Отроча родися нам, Сын и дадеся нам… [до слов] ревность Господа Саваофа сотвори сия» [9, 5–7];

тропарь седьмой, гласа 8-го „Откуду пришли есте, волс-ви», стих [псалма] „Основания его на горах святых» [86, 2], седьмое чтение – [из книги] пророка Исаии: „И изыдет жезл из корене Иессеова… [до слов] аки вода многа покры море» [И, 1–9];

тропарь восьмой, гласа 3-го „Рожденному от Девы», стих [псалма] „Милости Твоя, Господи» [88, 2], восьмое чтение – [из книги] пророка Исаии: „Укрепитеся, руце ослабленыя… [до слов] отбеже болезнь и печаль и воздыхание» [35, 3–10];

тропарь девятый, гласа 8-го „Христу явивщуся, звезды», стих [псалма] „Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене» [109, 1 и далее], [девятое] чтение [из книги] пророка Исаии: „На гору высоку взыди… [до слов] и вси язы́цы яко-же ничтоже суть, и в ничтоже вменишася» [40, 9–17];

тропарь десятый, гласа 2-го „Царь Иудейский и Избавитель», стих [псалма] „Исповедайтеся Господеви, яко благ» [117, 1 и далее], десятое чтение – [из книги] пророка Исаии: „Иаков отрок Мой, восприиму и; Израиль избранный Мой… [до слов] Аз Господь Бог, сие Мое есть имя» [42, 1–8];

тропарь одиннадцатый, гласа 6-го „Град, иже возлюбил еси», стих [псалма] „Помяни, Господи, Давида» [131, 1 и далее], [одиннадцатое] чтение – [из книги] пророка Даниила:

„В лето осмонадесятое» [3, 1 и далее] (найдешь в Великую Субботу);

после этого говорят прокимен „Воскресни, Господи, в покой Твой», стих [псалма] „Помяни, Господи, Давида» [131, 1 и далее], Евангелие [от] Луки: „Бысть же во дни тыя, изыде повеление от кесаря Августа… [до слов] зане не бе им места во обители» [2, 1–7];

после Евангелия пусть произнесут ектению и молитву и закончат утреню»8.

Вот вся служба, совершавшаяся с полуночи и до утра на праздник Рождества Христова. Хотя она изложена в памятнике, формирование которого относится к VII веку, но, как установлено наукой, «основной слой» этого памятника восходит к V-VI столетиям9. Приведенный же чин рождественского ночного богослужения по своему происхождению должен быть отнесен к еще более раннему времени: В самом деле, в нем нет ни библейских песен канона, ни хвалитных псалмов, которые были известны всей Церкви уже в IV веке как непременные элементы утреннего богослужения. Служба состоит из 12 чтений Священного Писания, предваряемых пением тропарей. Это тот вид раннехристианского богослужения, о котором упоминает Климент Александрийский, когда говорит, что последователи Василида праздновали и день крещения, проводя предшествующую ночь в чтении Писаний.

Любопытна еще одна деталь, говорящая о глубокой древности этой рождественской службы. В ней все чтения из ветхозаветного Писания называются их собственным наименованием – «чтение», тогда как евангельское чтение этим термином не обозначается. Бесспорно, что Евангелие, как и другие библейские книги за этим богослужением, предлагалось вниманию молящихся посредством чтения, но отсутствие термина «чтение», когда речь идет об Евангелии, очевидно, представляет собой отголосок богослужебной практики еще апостольского времени, где ветхозаветные книги, а равно и послания апостольские к Церквам, действительно читались (Кол. 4, 16; 1Фес. 5, 27), Евангелие же не составляло чтения в собственном смысле этого слова, а было живым устным благовестием.

О чем же говорит рассматриваемая древнейшая служба на Рождество Христово? Здесь приходится сожалеть, что предваряющие чтение тропари в памятнике полностью не приведены, а даны лишь первые слова их. Поэтому невозможно сказать что-либо об их содержании, зато смысл двенадцати чтений будет вполне ясным, если учесть ту обстановку, в которой происходило распространение христианства в первые века по Рождестве Христовом.

В то время, когда пришел на землю Христос Спаситель, цивилизованный мир, где надлежало быть проповедану Евангелию, был языческим. Римским императорам воздавалось поклонение как божествам, и сама империя была своего рода воплощением языческого мировоззрения. В конечном счете истукан, которого видел во сне Навуходоносор, упал и рассыпался в прах, но это произошло не потому, что его глиняные и железные ноги не выдержали тяжести его золотой головы и серебряного туловища. Катастрофа произошла от удара, который нанес ему камень, сам по себе оторвавшийся от горы (Дан. 2, 1–45). Христианство, как только вышло за пределы местного палестинского религиозного движения и стало широко известным как новая религия, столкнулось с существовавшим до него язычеством. Между христианством и язычеством завязалась идейная борьба, завершившаяся победой первого над вторым. Под утлом этой идейной борьбы и сделан подбор чтений из Священного Писания в древнейшей рождественской службе.

Первое чтение, состоящее из первых трех глав книги Бытия, повествует о сотворении Богом вселенной, о создании человека, его грехопадении и обещании ему Искупителя.

Второе чтение – из книги пророка Исаии, в котором говорится, что «Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14), являлось прямым развитием сказанного в первом [чтении] об обетованном Спасителе (Быт. 3, 15).

Далее следовало третье чтение – из книги Исход – о переходе евреев через Чермное море. Почему полагалось это чтение, объясняется в самом начале паримии: «Бысть же в стражу утреннюю, и воззре Господь на полк египетский в столпе огненнем и облачнем» (Исх. 14, 24). После того как в первом чтении было сказано о сотворении мира и, в частности, светил небесных, этим чтением разъяснялось, что за видимым явлением на небе, каким был столп огненный и облачный, действовала промышляющая о людях десница Божия. Пари-мия, таким образом, указывала на несостоятельность язычества, обоготворявшего явления природы.

Далее следовало четвертое чтение – из пророка Михея, повествовавшее о том, что имеющий родиться в Вифлееме Спаситель мира победит Ассура и Нимрода и избавит от ига Ас-сура Свою землю. Нимрод и Ассур – основатели древнейших языческих царств в Месопотамии (Быт. 10, 8–11). Нетрудно догадаться, что под этими именами в данном случае подразумевается язычество. Словами пророка – «Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши» (Мих. 5, 6) – Церковь указывала на победу христианства над язычеством.

Составлявший пятое чтение отрывок из первой главы книги Притчей по существу служит для самой этой книги объяснением поучительного значения притчей как таковых. Поэтому на первый взгляд кажется, что этот отрывок как будто не имеет непосредственного отношения к воспоминаемому событию праздника Рождества Христова. В действительности же он имел отношение к ряду слушаемых в молитвенном собрании чтений, как тех, которые предшествовали этой паремии, так и следующих после нее, собственно пророческих. В самом деле, если творение мира и человека, о чем говорилось в первой паремии, и чудесный переход евреев через Чермное море, о чем говорилось в третьем чтении, непостижимы для человеческого ума, то тем более загадочным явлением оказываются пророчества. Они могут быть поняты человеком, если он имеет «начало премудрости страх Господень» (Притч. 1,7). Поэтому, прежде чем перейти к ряду пророческих паримий, слушающим предлагалось это назидательное чтение.

Далее шли пять чтений (шестое – десятое) из книги пророка Исаии, в которых указывалось, что грядущий в мир Спаситель родится как младенец, что Он произойдет из еврейского народа и будет потомком Иессея, родоначальника династии царей Израильских. Короче говоря, эти чтения, вместе с предыдущим из книги пророка Михея, конкретизировали историческую обстановку, в которой совершилось событие пришествия в мир Спасителя.

Одиннадцатое чтение – из книги пророка Даниила, собственно не было пророческим, тем не менее выбор его для данного богослужения и место его в конце всех ветхозаветных чтений имели определенное значение. Этим чтением Церковь указывала, что поклонение языческим богам было посрамлено еще до Рождества Христова и, наоборот, истинное богопочи-тание, которому учит Церковь, уже в те далекие времена было ознаменовано особым заступничеством Божиим.

Двенадцатое чтение – из Евангелия апостола Луки, с его указанием конкретного времени пришествия в мир Спасителя в царствование императора Августа и в правление Квириния Сирией, служило подтверждением всех прежде читанных пророчеств о сем.

Итак, в рассмотренных чтениях проводится мысль о том, что родившийся в царствование Августа в Вифлееме Иудейском Младенец Иисус есть обещанный людям и предсказанный пророками Избавитель мира. Через Него пребывавшие во тьме язычества народы увидели великий свет истинного богопознания. Не вымышленные язычниками боги, а Он, реальный, исторический Иисус Христос, есть Спаситель человечества.

Утверждение в древнехристианском праздновании дня Рождества Христова историчности Иисуса Христа также ясно выступает в древних месяцесловах. Я имею в виду прежде всего месяцеслов Сирийской Церкви, опубликованный впервые английским ученым В. Райтом. В нем указаны: 26 декабря – память первомученика диакона Стефана, 27-го – апостолов Иоанна и Иакова Зеведеевых и 28-го – апостолов Петра и Павла. Данный памятник относится к 411–412 годам, но состав перечисленных рождественских памятей его более раннего происхождения. О них упоминает св. Григорий Нисский в слове на память св. Василия Великого, когда говорит: «Итак, в Богоявлении Единородного Сына чрез благодатное рождение от Девы мир получил не только святой собор, но и святое святых и собор соборов. Исчислим его. Первыми апостолы с пророками составили духовный хор.., и сии Стефан, Петр, Иаков, Иоанн, Павел»10. Их же имеют в виду «Постановления апостольские», где после указания на празднование Рождества Христова и Богоявления говорится: «В дни апостолов да не работают, ибо они стали учителями вашими о Христе и сподобили вас Духа. В день Стефана первомученика и прочих святых мучеников, предпочетших Христа жизни своей, да не работают»11.

Подобный этому месяцеслов имеется в рукописи Ленинградской государственной публичной библиотеки им. Салты-кова-Щедрина (шифр Порф. № 11). Хотя эта рукопись относится к IX веку, но, как видно из записи в ней ее переписчика, он пользовался каким-то «пострадавшим», очевидно, от давности, оригиналом. В этом месяцеслове 27 декабря положена память первомученика диакона Стефана, 28-го – память апостолов Петра и Павла и 29-го – апостолов Иоанна и Иакова Зеведеевых. Это те же памяти, что и в месяцеслове Райта (расхождение в числах – явление, свойственное древним месяцесловам). Сверх месяцеслова Райта в данном положена еще 1 января память святителей без указания их имен; из приведенных же здесь песнопений этим святителям видно, что они «мученьми и зверьми плоть попраша»12. Здесь, по-видимому, имеются в виду пострадавшие за Христа мужи апостольские: св. Игнатий Богоносец, растерзанный зверями, и св. Поликарп Смирнский, сожженный на костре.

Состав этих древнерождественских памятей не случаен. Первый из перечисленных святых, мученик диакон Стефан, по словам Дееписателя, видел «славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 55), и засвидетельствовал свое видение мученическою кончиною (6, 8–15; 7, 1–60). Трое из апостолов: Петр, Иаков и Иоанн – были свидетелями Пре-ображения Господня на Фаворе (Мф. 17, 1–8; Мк. 9, 2–9; Лк. 9, 28–36) и моления Его о чаше страданий в саду Гефсиманском (Мф. 26, 37–46; Мк. 14, 33–42). Четвертый – апостол Павел [еще будучи Савлом] – слышал Его призывающий голос с неба, когда шел в Дамаск, «дыша угрозами и убийством на учеников Христовых» (Деян. 9, 1–6). Из отцов Церкви, «мученьми и зверьми плоть поправших», епископ Игнатий принял антиохийскую паству от Еводия, преемника апостола Петра, так что только 11 лет отделяли его архипастырство от апостола Петра. Св. Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова. Чествуя в связи с празднованием Рождества Христова память этих апостолов и первых мучеников – учеников апостольских, Церковь указывала на них как на людей, знавших Иисуса Христа лично или слыхавших о Нем из уст самовидцев Его. В утверждении этой исторической истины и заключалась главная цель празднования Рождества Христова во время св. Ипполита.

В IV веке празднование Рождества Христова 25 декабря распространяется в Восточных Церквах. Император Константин вскоре после I Вселенского Собора (около 333) соорудил в Вифлееме храм, под алтарем которого была пещера, в которой родился Господь Иисус Христос13. Мать императора св. Елена построила еще церковь в честь Божией Матери и св. Иосифа Обручника на том месте, где, по преданию, находились пастухи, когда ангел возвестил им о рождении Спасителя (Лк. 2, 8–11)14. На этих святых местах, по словам нашего древнерусского паломника игумена Даниила, расположенных одно от другого на расстоянии около одной версты15, вскоре после сооружения их стали совершаться рождественские празднества, которые к концу IV века успели получить характер общепалестинских рождественских торжеств.

Из описания путешествия по Святой Земле Сильвии Ак-витанки видно, что накануне праздника Рождества Христова в Вифлеем приходил из Иерусалима патриарх со своим клиром. Сюда же стекалось множество палестинских отшельников. С вечера и до глубокой ночи совершалось богослужение, затем ночью патриарх и многие из народа и отшельников возвращались в Иерусалим, а приписанные к вифлеемским святым местам пресвитеры, клир и монашествующие оставались в вифлеемском храме до рассвета, поя духовные песни и антифоны. Патриарх, придя в Иерусалим на рассвете, продолжал богослужение в храме Святого Воскресения. Затем, после небольшого отдыха, на Голгофе совершалась литургия. Таким было богослужение 25 декабря. 26-го и 27-го такая же торжественная служба полагалась опять на Голгофе, 28-го – на горе Елеонской, 29-го совершался крестный ход в загородную церковь Святого Лазаря, 30-го – опять в храме Воскресения и 31-го – у Святого Креста на Голгофе. В самом же Вифлееме торжественное богослужение совершалось в течение восьми дней, т. е. включая 1 января16. И в Иерусалиме и в Вифлееме храмы были наполнены множеством народа, который собирался в них со всей Святой Земли17.

Примеру Иерусалимской Церкви следовали другие поместные Церкви Востока. В 60–70-х годах день Рождества Христова стала праздновать Едесская Церковь. Так можно полагать на основании того, что преп. Ефрем Сирин написал для этого праздника особые песнопения18. Между 373 и 377 годами св. Василий Великий ввел праздник Рождества Христова в Каппадокийской Церкви19. В 379 году его стали праздновать в Константинополе20. Последней на Православном Востоке праздник Рождества Христова ввела Александрийская Церковь. Это было около 430 года в патриаршество св. Кирилла21.

Подобно тому как Западная Церковь в III веке видела в праздновании Рождества Христова обличение суетности язычества, так точно восточные защитники Православия видели в нем утверждение догмата воплощения Сына Божия. Это новое значение праздника прекрасно отражено в гимнах св. Ефрема Сирина. В них святой песнописец исповедует Божественную природу родившегося Христа – Сына Божия. Он говорит, что в утробу непорочной Девы вселился Тот, Кого не может вместить весь мир, Бог был во входе и человеком явился во исходе22, что само воплощение Сына Божия совершилось в целях уврачевания поврежденной природы. Христос, по словам св. Ефрема, изволил родиться в том месяце, когда принято давать отпущение рабам. Своим явлением во плоти Он освободил человечество от рабства греху23. Он видит Божество Христа в самом факте прославления Его рождения лучшими из разумных тварей. Архангел Гавриил благовестил зачатие Его; пророки Исайя, Михей, Даниил, Давид предсказали Его пришествие; ангелы возвестили рождение Его; мудрецы поклонились Ему и принесли дары; невинные младенцы исповедали Его24. Природа: времена года, недели и дни – освящены воплощением Бога25. Им облагодатствована Сама Пречистая Матерь Его, ддя Которой Христос был «и дитя, и обручитель, и Сын и Бог»26.

Введенный в IV веке на Востоке праздник Рождества Христова в последующие столетия сохранял за собой значение праздника торжества исповедания православной веры в борьбе с несторианской ересью, а затем – с монофелитством. Такое значение праздника хорошо выразил в конце V века преп. Роман Сладкопевец в своем кондаке «Дева днесь Пре-существеннаго раждает». В этом поэтическом произведении, состоящем из 25 строф, из которых в современном нам богослужении сохранилось только две, обозначенные как кондак и икос, преп. Роман раскрывает православное учение о Христе Спасителе как совершенном Боге и совершенном Человеке. Он предлагает духовному взору христиан вертеп, где в яслях лежит обвитый пеленами Христос. Пречистая Дева, склонившись над лежащим в яслях Младенцем и будучи исполнена к Нему материнского чувства, благоговейно размышляет о непостижимой для ума тайне, как «Матери Отец Сыном Ее стал» и «Храняй младенцы, как младенец, в яслях возлежит». Вот приходят восточные мудрецы – звездочеты – и увидя в яслях спеленутого Младенца, падают перед Ним ниц и просят Его принять их дары, как принимает Он Трисвятую песнь серафимов. Сама Пречистая Дева просит об этом же Сына Своего, ибо у Ней есть нужда в этих дарах, ибо Она должна ради спасения Его человеческого естества от руки пророкоубийцы и детоубийцы Ирода бежать в Египет. Вместе с тем Она просит Христа быть милостивым ко всем, живущим на земле: «Не как только Твоя Мать, Дитя Мое Милосердное, и не потому, что молоком кормлю Тебя, сотворившего молоко, но как Мать всех, за всех молю Тебя, ибо чрез Тебя Я стала всего рода Моего и устами, и усладой»27. Такими словами в V и в последующих столетиях в день Рождества Христова утверждалось исповедание в Лице Господа Иисуса Христа совершенного Бога и совершенного Человека и Пречистой Его Матери как Богородицы.

На рубеже VII-VIII столетий преп. Косма Маюмский написал канон на Рождество Христово, в котором исповедовал в обличение монофелитской ереси две воли в Господе Иисусе Христе. В своем каноне святой песнописец подчеркивает восприятие Сыном Божиим всей природы человеческой, кроме греха. Он говорит, что Создатель, видя погибающего человека, которого Он создал Своими руками, сходит на землю и принимает от Девы все человеческое естество, становится «сообразен бренному умалению» и «причастием плоти горшия», но «землен быв», пребывал Богом. «Невещественный сый прежде» принимает «одебелевшую плоть», чтобы привлечь к себе падшего первозданного.

Кроме св. Ефрема Сирина, преп. Романа Сладкопевца и свт. Космы Маюмского, священные песнопения на праздник Рождества Христова слагали св. Софроний, патриарх Иерусалимский, св. Андрей Критский, он же Иерусалимский, св. Герман, патриарх Константинопольский, преп. Иоанн Дамаскин, монахиня Кассия и др. песнопевцы, исповедуя в этих песнопениях православное учение о Христе Спасителе. Так к X веку создалась та рождественская служба, которую нас сподобляет Бог слышать 25 декабря.

Остается сказать несколько слов о Рождественском посте. Рождественский пост ведет свое начало от древнехристианского обычая поститься накануне великих праздников, чтобы в сам праздник причаститься Святых Тайн28.

Такой однодневный древний пост сохраняется до сего времени накануне праздника Крещения Господня. В силу этого обычая, как только был установлен праздник Рождества Христова, появился и пост перед ним.

Но благочестивое стремление к подвигу поста не ограничивалось одним днем. Из слова св. Иоанна Златоуста на память мученика Филогения, совершавшуюся 20 декабря, видно, что в его время Рождественский пост начинался 20 декабря и, таким образом, уже был пятидневным, некоторые же христиане не ограничивались этим сроком, увеличивая пост за пределы 20 декабря29. Так из пятидневного пост перерос в недельный, затем – в трехнедельный30. Некоторые же стали поститься, как и в Великом посту, в течение сорока дней, т. е. с 14 ноября. Такой пост встречается уже в Ипотипоси-се преп. Феодора Студита († 826)31. С введением в отдельных монастырях, как обитель св. Феодора Студита, сорокадневного поста, во многих местах еще сохранилась и прежняя практика. Многообразие практики рождественского поста в Восточной Православной Церкви существовало до патриарха Луки Хризоверга (1156–1169), когда было установлено, чтобы все христиане постились перед праздником Рождества Христова 40 дней32.

Много веков прошло с того времени, как установлен был праздник Рождества Христова. Язычество как мировоззрение античного мира и ереси, порождение религиозного рационализма, оказались преданы забвению. Праздник же Рождества Христова продолжает существовать, и христианин каждый год с благоговением и трепетом ждет того дня, когда он услышит радостную песнь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», ибо в родившемся в Вифлееме в царствование Августа и в правление Сирией Квириния Младенце Иисусе были оправданы чаяния всех земнородных, и принесенное Им на землю учение одержало в истории победу над «философиею и пустым обольщением» (Кол. 2, 8).

По-церковнославянски правильно: Рожество Христово

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня.

Содержание:

- О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

- Рождество Христово. Событие праздника

- История празднования Рождества Христова

- Рождество Христово. Устав и Богослужение

- Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

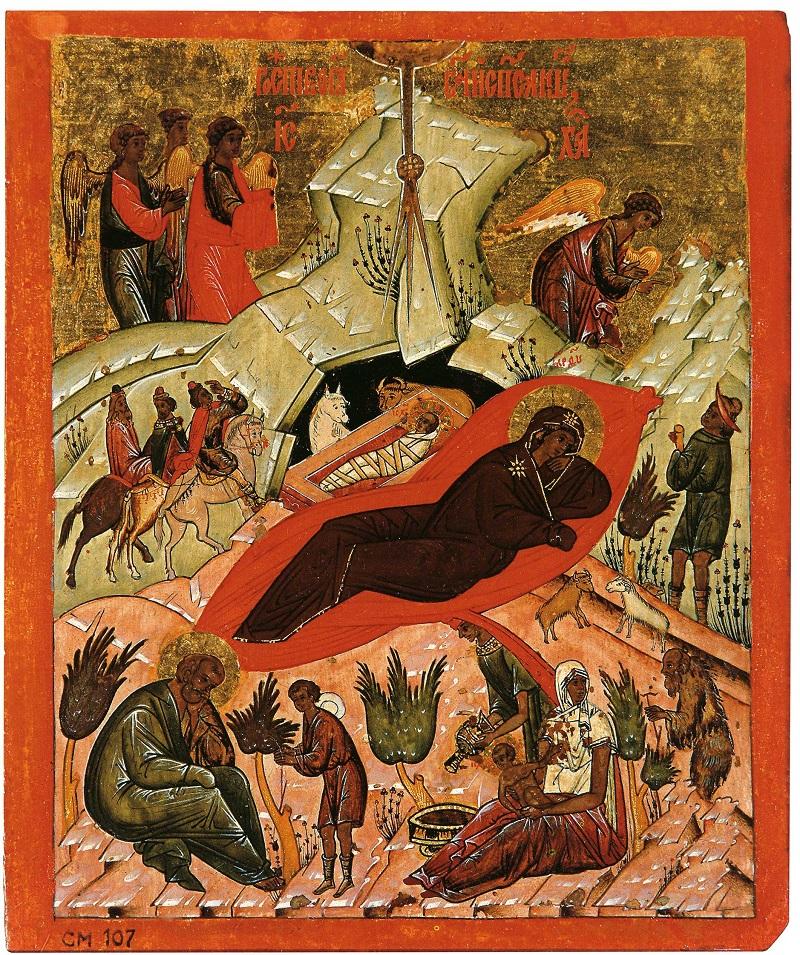

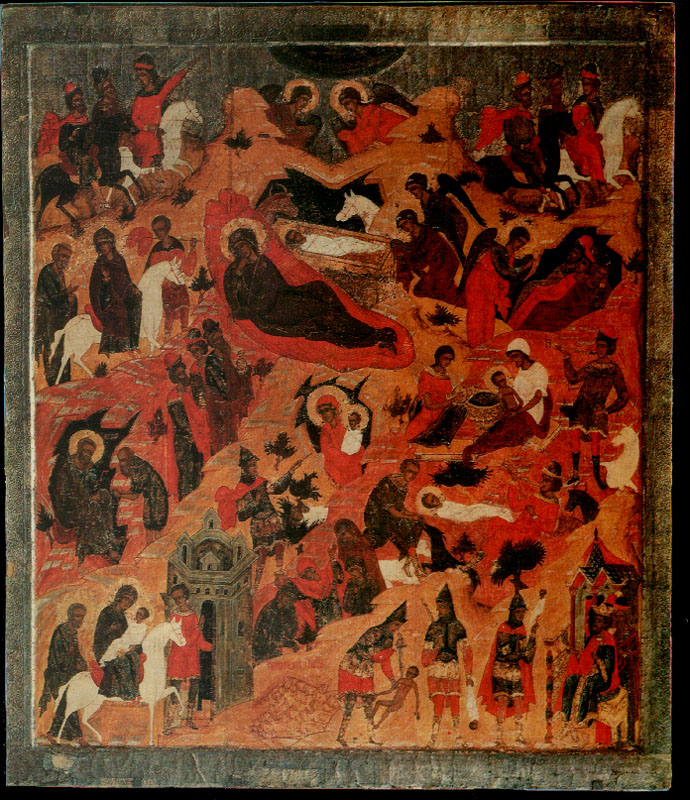

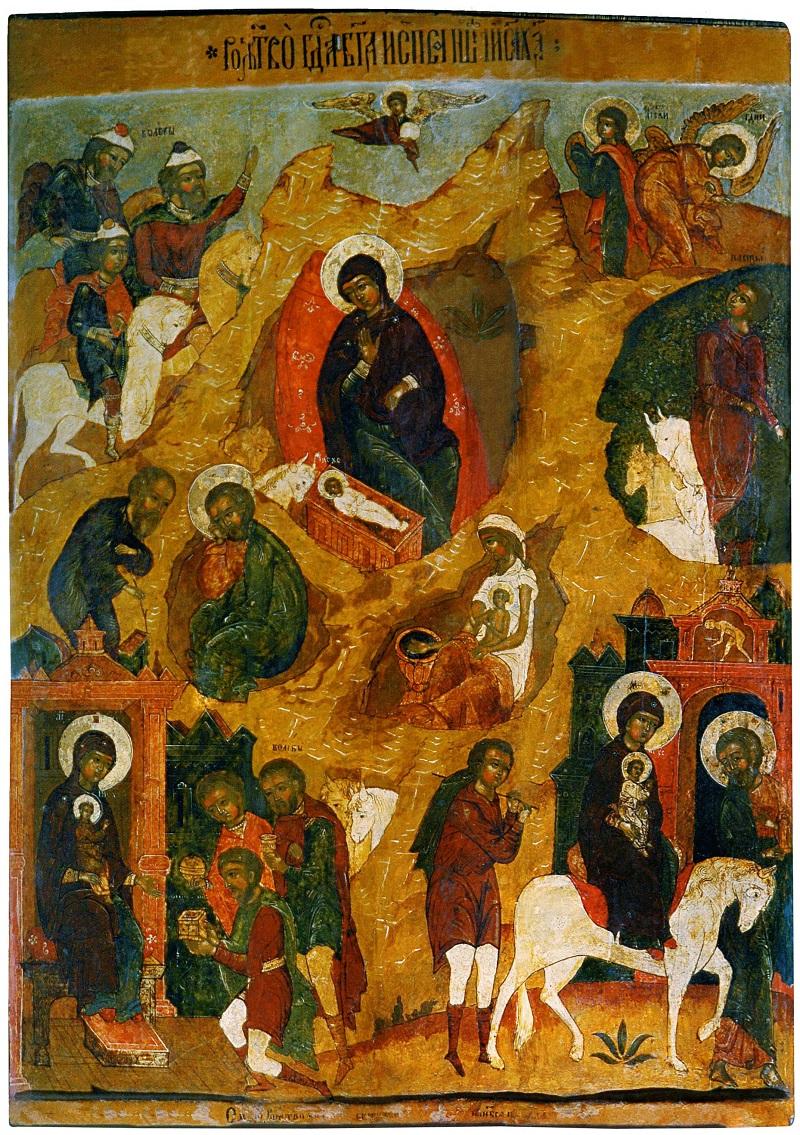

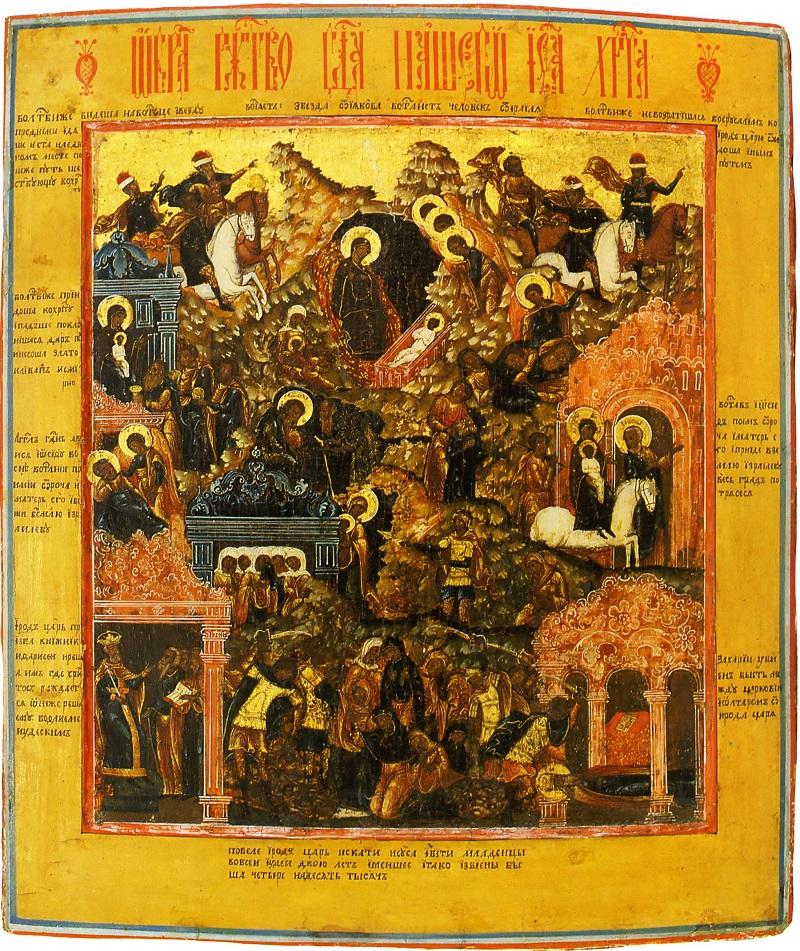

- Иконы Рождеству Христову

- Храмы Рождества Христова на Руси

- Старообрядческие храмы Рождества Христова

О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

Написание и произношение слова «Рождество» разнится в древнерусской и современной традициях. В старой дораскольной богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято наименование «Рожество» (без буквы «д»). В старопечатных книгах начало праздничного тропаря читается так:

Ржcтво твоE хrтE б9е нaшъ

В то же время, в современном русском языке и послераскольной (никонианской) церкви добавился звук д и стало общеупотребительным название «Рождество». Приводим комментарии старообрядческих священников по этому вопросу:

Поясняет иерей Иоанн Севастьянов, настоятель старообрядческого храма в г. Ростове-на-Дону:

Рожество — церковно-славянская традиция написания этого слова. Среди старообрядцев есть определенная тенденция сохранять именно такую транскрипцию. Хотя она и необязательна. Соединенные, чередующиеся, сдвоенные согласные в корне слова — это влияние западно-славянской традиции.

Комментирует иерей Иоанн Курбацкий, настоятель старообрядческого храма в г. Калуге:

Слово «Рожество» пишется под титлой, как и другие сакральные слова (Бог, Господь, Богородица и др.). На богослужении мы произносим его так, как написано в книгах и как принято в древнерусской традиции, без «д». В то же время «д» мы произносим во многих других случаях: «Девая днесь Пресущественнаго раждает…», «Исусу рождьшуся в Вифлееме Июдейстем…», «От Девы раждается…» и т.п.

Интересно, что «д» в церковно-славянском языке произносится иногда там, где в современном русском языке его нет. В каноне Благовещению читаем слова, вложенные в уста Богородицы: «Како рожду Сына?». Помимо «Рожества» можно привести примеры иных слов с сочетанием букв «жд» (утверждение, надежда, прежде, осуждение). В богослужебных книгах можно встретить их написание по-разному: и с буквой «д» и без нее. Мы читаем так, как написано в книге. Итак, мы смело можем поздравлять людей с Рождеством Христовым, а на молитве произносить «Рожество» согласно древнерусской традиции. Новообрядцы же совсем отказались от этой архаичной фонетической формы, равно как и изменили произнесение многих других слов (Предтеча вместо Предотеча, Николай вместо Никола и т.д.)».

В этой и других статьях нашего сайта мы будем придерживаться общепринятого в современном русском языке наименования «Рождество», потому что в ином случае, к большому сожалению, наша статья просто выпадет из поисковых систем и не сможет быть найдена читателями по соответствующему запросу.

Рождество Христово. Событие праздника

Христос рождается — славите! Подробный рассказ о рождении Исуса Христа приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Все праведники Ветхого завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который исправит последствия грехопадения Адама, примирит человечество с Богом и спасет погибающего от греха человека. Все книги Ветхого завета содержат пророчества о Христе. И вот наступило время, когда все они исполнились. В то время Иудея была под властью Рима. Император Август (Октавий) объявил всенародную, вернее, всемирную перепись. По обычаю иудеев, с которым считались римские власти, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давыда, и потому пошли в Вифлеем, город Давыдов. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения Ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в пещере (вертепе), куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот.

Наступило время рождения Христа. Спаситель Мира, Царь Царей, которого мир ждал на протяжении тысячелетий, родился в убогой пещере, лишенной даже скромных удобств. Он родился глубокой ночью. Пресвятая Богородица спеленала Его и положила в ясли — кормушку для скота. Исполнилось многовековое пророчество о пришествии Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть — им явился Ангел с радостными словами о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское пение:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!

Первыми поклонились Господу простые пастухи. А за ними пришли вавилонские мудрецы — волхвы. Со времен вавилонского плена, когда Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчества о Христе: «Восходит звезда от Иякова и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). Увидев на небе необычно яркую звезду, волхвы поняли, что пророчество совершилось, и пошли поклониться Рожденному. Придя в Иерусалим, они спрашивали:

Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1).

Об этом сразу стало известно царю Ироду. По происхождению он был из Идумеи, т.е. был чужеземцем. Ирод получил корону из рук римлян. Крайне мнительный и подозрительный, нелюбимый народом, он очень боялся лишиться власти. Он даже убил собственных детей и жену, подозревая их в заговоре. Узнав, что восточные мудрецы ищут новорожденного Царя Иудейского, Ирод немедленно призвал их к себе и стал расспрашивать, о каком Царе они говорят? Где он находится Но волхвы и сами не знали, куда им идти, чтобы поклониться Младенцу. Тогда Ирод собрал книжников — людей, хорошо знавших Священное Писание, и спросил, где должен родиться Христос? Они ответили, что в книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней вечных (Михей 5:2).

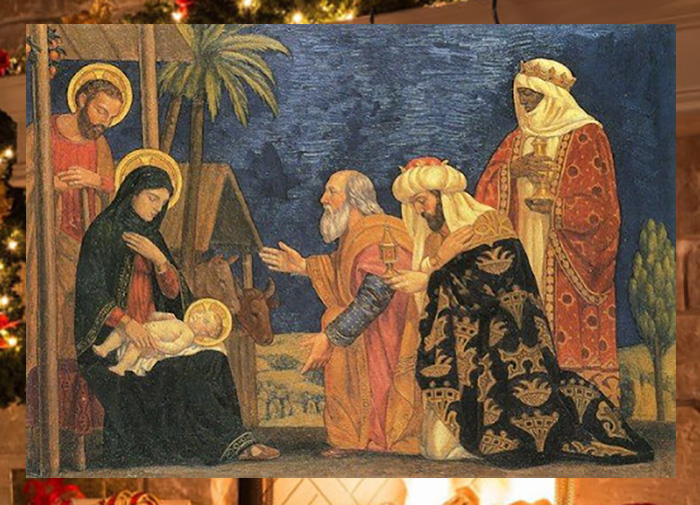

Ирод послал волхвов в Вифлеем, расспросив у них о времени появления звезды. Он просил волхвов на обратном пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод желал избавиться от претендента на свой трон. Волхвы пришли в Вифлеем, нашли дом, где к тому времени находилось святое семейство. Они поклонились Господу и вручили свои дары: золото, ладан и смирну. Это были не просто драгоценные подарки, но символы: золото означало царское достоинство Младенца, употреблявшийся для богослужений ладан — Божество, а смирна символизировала Его будущее погребение — умерших в те времена помазывали маслом, смешанным с благовонной смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим — им явился Ангел и сказал о злом замысле Ирода. Мудрецы вернулись в свою страну другим путем. Предание говорит о том, что волхвов звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Считается, что они стали христианами, приняв крещение от апостола Фомы. Ирод, так и не дождавшись волхвов, повелел убить всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифлееме и его окрестностях. Так исполнилось еще одно древнее пророчество:

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31:15).

Иосиф Обручник был заранее предупрежден явившимся Ангелом о готовящемся убийстве младенцев и увел Богородицу и Младенца в Египет. Вскоре Ирод умер, и святое семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Спасителя.

История празднования Рождества Христова

Точный день, когда родился Христос, неизвестен. Начало празднования относится к I веку, но до IV века Рождество Христово и Его Крещение праздновали одновременно, 6 января. Этот праздник назывался Богоявлением. Отдельный праздник Рождества Христова впервые был установлен в Римской церкви в начале IV века. Возможно, дата 25 декабря была выбрана потому, что в этот день отмечался языческий праздник бога Солнца, в честь зимнего солнцеворота. Языческому празднику было противопоставлено Рождество Христа — Солнца Правды.