По-церковнославянски правильно: Рожество Христово

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня.

Содержание:

- О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

- Рождество Христово. Событие праздника

- История празднования Рождества Христова

- Рождество Христово. Устав и Богослужение

- Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

- Иконы Рождеству Христову

- Храмы Рождества Христова на Руси

- Старообрядческие храмы Рождества Христова

О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

Написание и произношение слова «Рождество» разнится в древнерусской и современной традициях. В старой дораскольной богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято наименование «Рожество» (без буквы «д»). В старопечатных книгах начало праздничного тропаря читается так:

Ржcтво твоE хrтE б9е нaшъ

В то же время, в современном русском языке и послераскольной (никонианской) церкви добавился звук д и стало общеупотребительным название «Рождество». Приводим комментарии старообрядческих священников по этому вопросу:

Поясняет иерей Иоанн Севастьянов, настоятель старообрядческого храма в г. Ростове-на-Дону:

Рожество — церковно-славянская традиция написания этого слова. Среди старообрядцев есть определенная тенденция сохранять именно такую транскрипцию. Хотя она и необязательна. Соединенные, чередующиеся, сдвоенные согласные в корне слова — это влияние западно-славянской традиции.

Комментирует иерей Иоанн Курбацкий, настоятель старообрядческого храма в г. Калуге:

Слово «Рожество» пишется под титлой, как и другие сакральные слова (Бог, Господь, Богородица и др.). На богослужении мы произносим его так, как написано в книгах и как принято в древнерусской традиции, без «д». В то же время «д» мы произносим во многих других случаях: «Девая днесь Пресущественнаго раждает…», «Исусу рождьшуся в Вифлееме Июдейстем…», «От Девы раждается…» и т.п.

Интересно, что «д» в церковно-славянском языке произносится иногда там, где в современном русском языке его нет. В каноне Благовещению читаем слова, вложенные в уста Богородицы: «Како рожду Сына?». Помимо «Рожества» можно привести примеры иных слов с сочетанием букв «жд» (утверждение, надежда, прежде, осуждение). В богослужебных книгах можно встретить их написание по-разному: и с буквой «д» и без нее. Мы читаем так, как написано в книге. Итак, мы смело можем поздравлять людей с Рождеством Христовым, а на молитве произносить «Рожество» согласно древнерусской традиции. Новообрядцы же совсем отказались от этой архаичной фонетической формы, равно как и изменили произнесение многих других слов (Предтеча вместо Предотеча, Николай вместо Никола и т.д.)».

В этой и других статьях нашего сайта мы будем придерживаться общепринятого в современном русском языке наименования «Рождество», потому что в ином случае, к большому сожалению, наша статья просто выпадет из поисковых систем и не сможет быть найдена читателями по соответствующему запросу.

Рождество Христово. Событие праздника

Христос рождается — славите! Подробный рассказ о рождении Исуса Христа приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Все праведники Ветхого завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который исправит последствия грехопадения Адама, примирит человечество с Богом и спасет погибающего от греха человека. Все книги Ветхого завета содержат пророчества о Христе. И вот наступило время, когда все они исполнились. В то время Иудея была под властью Рима. Император Август (Октавий) объявил всенародную, вернее, всемирную перепись. По обычаю иудеев, с которым считались римские власти, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давыда, и потому пошли в Вифлеем, город Давыдов. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения Ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в пещере (вертепе), куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот.

Наступило время рождения Христа. Спаситель Мира, Царь Царей, которого мир ждал на протяжении тысячелетий, родился в убогой пещере, лишенной даже скромных удобств. Он родился глубокой ночью. Пресвятая Богородица спеленала Его и положила в ясли — кормушку для скота. Исполнилось многовековое пророчество о пришествии Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть — им явился Ангел с радостными словами о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское пение:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!

Первыми поклонились Господу простые пастухи. А за ними пришли вавилонские мудрецы — волхвы. Со времен вавилонского плена, когда Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчества о Христе: «Восходит звезда от Иякова и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). Увидев на небе необычно яркую звезду, волхвы поняли, что пророчество совершилось, и пошли поклониться Рожденному. Придя в Иерусалим, они спрашивали:

Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1).

Об этом сразу стало известно царю Ироду. По происхождению он был из Идумеи, т.е. был чужеземцем. Ирод получил корону из рук римлян. Крайне мнительный и подозрительный, нелюбимый народом, он очень боялся лишиться власти. Он даже убил собственных детей и жену, подозревая их в заговоре. Узнав, что восточные мудрецы ищут новорожденного Царя Иудейского, Ирод немедленно призвал их к себе и стал расспрашивать, о каком Царе они говорят? Где он находится Но волхвы и сами не знали, куда им идти, чтобы поклониться Младенцу. Тогда Ирод собрал книжников — людей, хорошо знавших Священное Писание, и спросил, где должен родиться Христос? Они ответили, что в книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней вечных (Михей 5:2).

Ирод послал волхвов в Вифлеем, расспросив у них о времени появления звезды. Он просил волхвов на обратном пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод желал избавиться от претендента на свой трон. Волхвы пришли в Вифлеем, нашли дом, где к тому времени находилось святое семейство. Они поклонились Господу и вручили свои дары: золото, ладан и смирну. Это были не просто драгоценные подарки, но символы: золото означало царское достоинство Младенца, употреблявшийся для богослужений ладан — Божество, а смирна символизировала Его будущее погребение — умерших в те времена помазывали маслом, смешанным с благовонной смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим — им явился Ангел и сказал о злом замысле Ирода. Мудрецы вернулись в свою страну другим путем. Предание говорит о том, что волхвов звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Считается, что они стали христианами, приняв крещение от апостола Фомы. Ирод, так и не дождавшись волхвов, повелел убить всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифлееме и его окрестностях. Так исполнилось еще одно древнее пророчество:

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31:15).

Иосиф Обручник был заранее предупрежден явившимся Ангелом о готовящемся убийстве младенцев и увел Богородицу и Младенца в Египет. Вскоре Ирод умер, и святое семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Спасителя.

История празднования Рождества Христова

Точный день, когда родился Христос, неизвестен. Начало празднования относится к I веку, но до IV века Рождество Христово и Его Крещение праздновали одновременно, 6 января. Этот праздник назывался Богоявлением. Отдельный праздник Рождества Христова впервые был установлен в Римской церкви в начале IV века. Возможно, дата 25 декабря была выбрана потому, что в этот день отмечался языческий праздник бога Солнца, в честь зимнего солнцеворота. Языческому празднику было противопоставлено Рождество Христа — Солнца Правды.

В восточной Церкви обычай отдельного празднования Рождества Христова 25 декабря установился несколько позднее, к концу IV века. По мнению церковных историков, раздельное празднование Рождества и Крещения Господня в Константинополе относится к 377 году и связано с императором Аркадием. Но еще в V–VI веках в некоторых Церквях Востока Рождество Христово продолжали праздновать вместе с Богоявлением. Постепенно отдельный праздник Рождества распространился повсеместно, но до сих пор богослужение Рождества Христова и Крещения Господня совершается по одному образцу. Тому и другому празднику предшествует сочельник — день строгого поста, когда Уставом положено совершать Царские часы, а вечерняя служба празднику начинается с Великой павечерницы, называемой «Нефимон», во время которой поется песнь пророка Исаии «С нами Бог!». Исаия, который жил за 700 лет до Рождества Христова, пророчествовал о Христе. Его слова ясно свидетельствуют о Божестве Того, кто придет спасти мир от греха и смерти.

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог! Яко Отроча родися нам Сын, и дастся нам, яко с нами Бог!

В России с 1991 года праздник Рождества Христова является государственным выходным, нерабочим днем.

Рождество Христово. Устав и Богослужение

Церковь приготовляет верующих к достойному празднованию Рождества Христова сорокадневным постом. Канун или навечерие Рождества Христова православные христиане проводят в особо строгом посте. По церковному уставу в этот день полагается вкушать сочиво, обварную пшеницу с медом, отсюда этот день называется сочевником или сочельником. В навечерие Рождества Христова совершаются отдельно от литургии «Царские часы». Царские часы отличаются от обыкновенных часов тем, что на них читаются особые, соответствующие празднику паремии, Апостол и Евангелие, поются особые стихеры. После полудня совершается литургия св. Василия Великого с вечерней. На этой вечерне поются стихеры на «Господи воззвах», в которых, с одной стороны, раскрывается смысл воплощения Сына Божия, с другой стороны — изображается самое событие Рождества Христова: славословие ангелов, смятение Ирода и объединение всех людей под властию римских императоров, закончившееся торжеством христианства и уничтожением многобожия.

В восьми паремиях говорится: в 1-й (Быт. I, 1–13) о сотворении Богом человека; во 2-й паремии (Числ. XXIV, 2–9, 17–18) содержится пророчество о звезде от Иакова и рождении Человека, Которому покорятся все люди; в 3-й паремии (пророчество Михея IV, 6–7, 2–4) — о рождении Исуса Христа в городе Вифлееме; в 4-й (прор. Исаии IX, 1–10) — о жезле, т.е. владыке из корене Иессеева (т.е. об Исусе Христе); в 5-й паремии (прор. Варуха III, 36–38; IV, 1–4) — о явлении на земле Отрока Божия, о жизни Его на земле; в 6-й паремии (прор. Даниила II, 31–36, 44–45) — о восстановлении Богом небесного царствия; в 7-й (Ис. IX, 6–7) — о рождении Младенца, Которому нарекут имя Бога крепкого и князя мира; в 8-й — о рождении от Девы Эммануила.

В сам праздник Рождества Христова торжественная всенощная начинается великой павечерницей (вместо вечерни) с пением ветхозаветных стихов «С нами Бог», содержащих пророчество об Исусе Христе, и включением литии. После чего всенощная совершается обыкновенным порядком. В стихерах на литии и стиховных высказываются мысли о торжестве неба и земли, ангелов и человеков, радующихся сошествию Бога на землю, и о нравственном перевороте в грешном человечестве через родившегося Христа. В Апостоле (Гал. IV, 4–7) излагается учение, что через воплощение Исуса Христа мы сделались детьми Отца Небесного. В Евангелии (Mф.II, 1–12) повествуется о поклонении волхвов родившемуся Господу.

Песнопения, исполняемые во время праздничной службы, были составлены в разное время. Так, тропарь и кондак составлены Романом Сладкопевцем в VI веке. Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век) написал канон и стихеры, второй канон написан преподобным Козмой Маиумским (VIII век). Праздничные стихеры написали Анатолий, Константинопольский патриарх (V век), Софроний и Андрей Иерусалимские (VII век), Герман, патриарх Константинопольский (VIII век).

Библиотека Русской веры

Канон Рожеству Христову →

Читать онлайн

Интересно, что одна из праздничных стихер написана единственной женщиной-гимнографом! Это монахиня Кассия, жившая в Константинополе в IX веке. Она родилась в знатной семье. Воспитанная в благочестии, девушка была известна своей красотой и умом, получила хорошее образование. В 821 году Феофил, сын императора Михаила II, выбирал невесту. Самые знатные и красивые девушки Византии были приглашены во дворец, в их числе была и Кассия. Подойдя к ней, будущий император подал ей золотое яблоко со словами: «Не через жену ли произошло зло?», — намекая на грех Евы. Кассия ответила: «Но через жену пришло и спасение», — имея в виду Богородицу. Слишком умная девушка не понравилась царевичу, и он выбрал другую невесту, а Кассия на собственные средства построила монастырь и приняла там постриг. Она составила множество богослужебных песнопений, в том числе и стихеру празднику Рождества Христова:

Ѓвгусту є3диноначaльствующу на земли2, многоначaліе человёкwмъ престA. и3 тебЁ въчеловёчшусz t чи1стыz, многоб0жіе и4доломъ ўпраздни1сz. под8 є3ди1нэмъ цrтвомъ ми1рским, грaди бhша. и3 въ є3ди1но вLчество бжcтвA, kзhцы вёроваша. њписaшасz лю1діе, повелёніемъ кесарeвымъ, написaхомсz вёрніи и4менемъ бжcтвA, тебE въчеловёчшасz бGа нaшегw. вeліz твоS млcть, гDи слaва тебЁ.

Русский перевод:

Когда единственным владыкой всей земли стал Август, прекратилось человеческое многоначалие. И когда Ты, Господи, принял человеческую плоть от Чистой Богородицы, прекратилось языческое, идольское многобожие. Как все люди были под властью одного царства, так и все народы уверовали в Единого Бога. Все люди были описаны по повелению Кесаря (перепись населения), и мы, верные, написались именем Божества, Тебя, вочеловечившегося Бога нашего. Велика Твоя милость, Господи, слава Тебе!

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ, восіS ми1рови свётъ разyмныи. в8 нeмъ бо и4же ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю поучaхусz. тебЁ клaнzтисz сlнцу прaведному. и3 тебЁ вёдэти свhше вост0къ, гDи слaва тебЁ.

Русский текст:

Рожество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом разумения: потому что тогда люди, служившие звездам, через звезду научились поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познавать Тебя, Восток, с высоты; Господи, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Дв7аz днeсь, пресyщественагw раждaетъ, и3 землS вертeпъ неприкосновeнному прин0ситъ. ѓнGли съ пaстыри славосл0вzтъ. волсви1 же со ѕвэзд0ю путьшeствуютъ. нaсъ бо рaди роди1сz, nтрочA млaдо превёчныи бGъ.

Русский текст:

Сегодня Дева рождает Того, Кто выше всего существующего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят с пастухами, волхвы же путешествуют за звездою, потому что ради нас родился Младенец, Превечный Бог.

Библиотека Русской веры

Поучение на Рождество Христово. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

Рождественский сочельник повсеместно проводился крестьянами в самом строгом посте. Ели только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставлялась особыми символическими обрядами, к которым приготовлялись заранее. Обычно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становился на молитву, потом зажигали восковую свечу, прилепляли ее к одному из хлебов, лежащих на столе. Затем со двора приносили вязанку соломы или сена, застилали им передний угол и прилавок, покрывали чистой скатертью или полотенцем, и на приготовленном месте, под самыми образами, ставили необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда все было приготовлено, семья снова становилась на молитву, и затем уже начиналась трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляли непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживленнее творческих сил природы, которые просыпаются с поворотом солнца с зимы на лето. Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом).

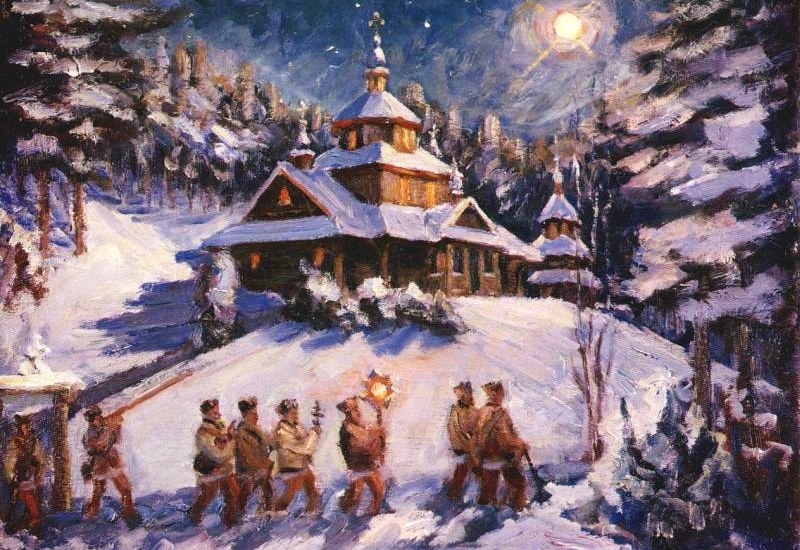

Самая трапеза в рождественский сочельник совершалась среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешало крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры. По окончании вечери часть оставшейся кутьи дети разносили по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинались колядки. Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни, то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда потчуют водкой. Обычаи колядок очень разнились по разным губерниям Руси.

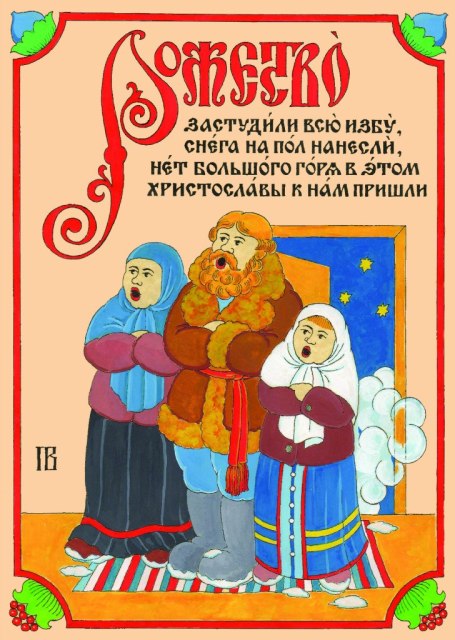

День Рождества Христова, как почитаемый одним из самых великих праздников, крестьяне начинали самым благочестивым образом — отстоят литургию, разговеются, и только потом уже начинаются бесшабашные празднества. А деревенская детвора, парни и девушки в это время ходят по дворам и славят Христа. Славильщики обыкновенно поют тропари и кондаки празднику и лишь в конце вставляют так называемые присказки. Вот для образца одна из таких присказок:

Пречистая Дева Мария

Исуса Христа породила,

В яслях положила.

Звезда ясно сияла,

Трем царям путь показала —

Три царя приходили,

Богу дары приносили,

На колени припадали,

Христа величали.

Христославов крестьяне принимали очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживали на шубу, постланную в переднем углу мехом вверх (делалось это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных оделяя мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимали обыкновенно избу для бесед, куда, кроме девушек и парней, ходили молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих. Среди девушек также были распространены Рождественские гадания.

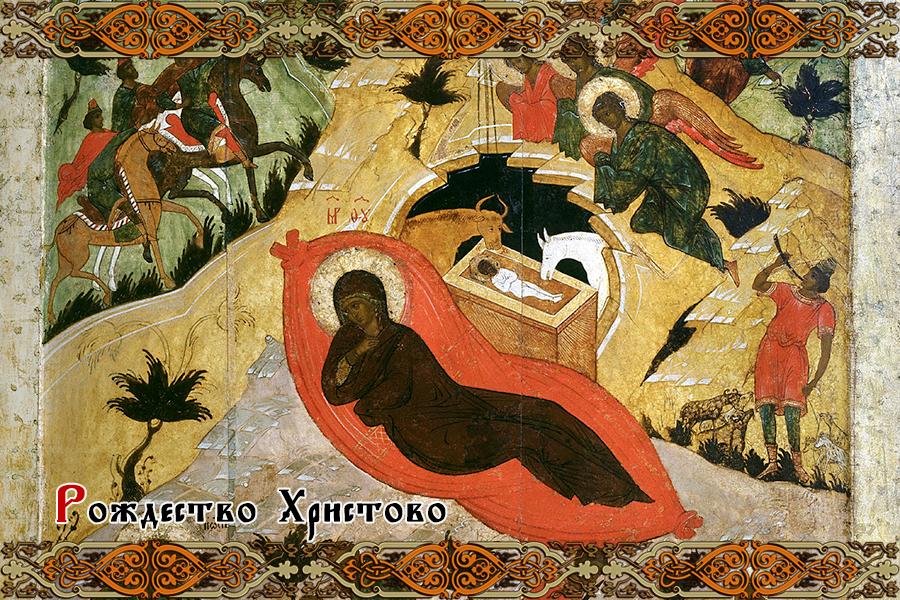

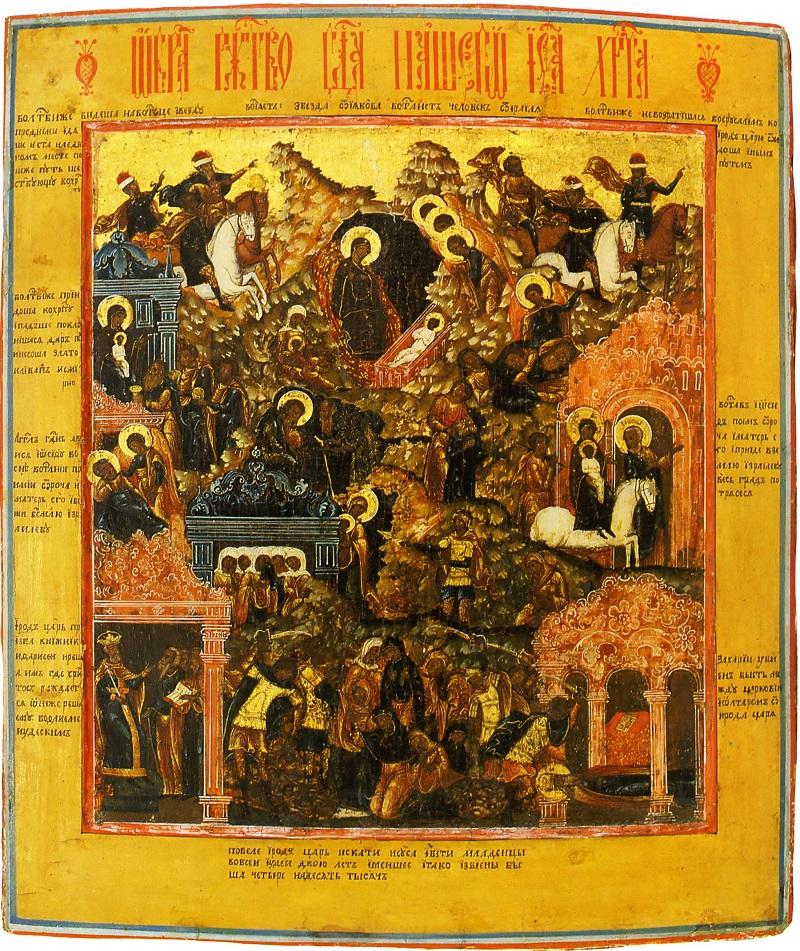

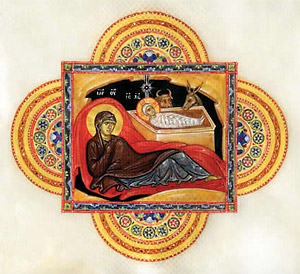

Иконы Рождеству Христову

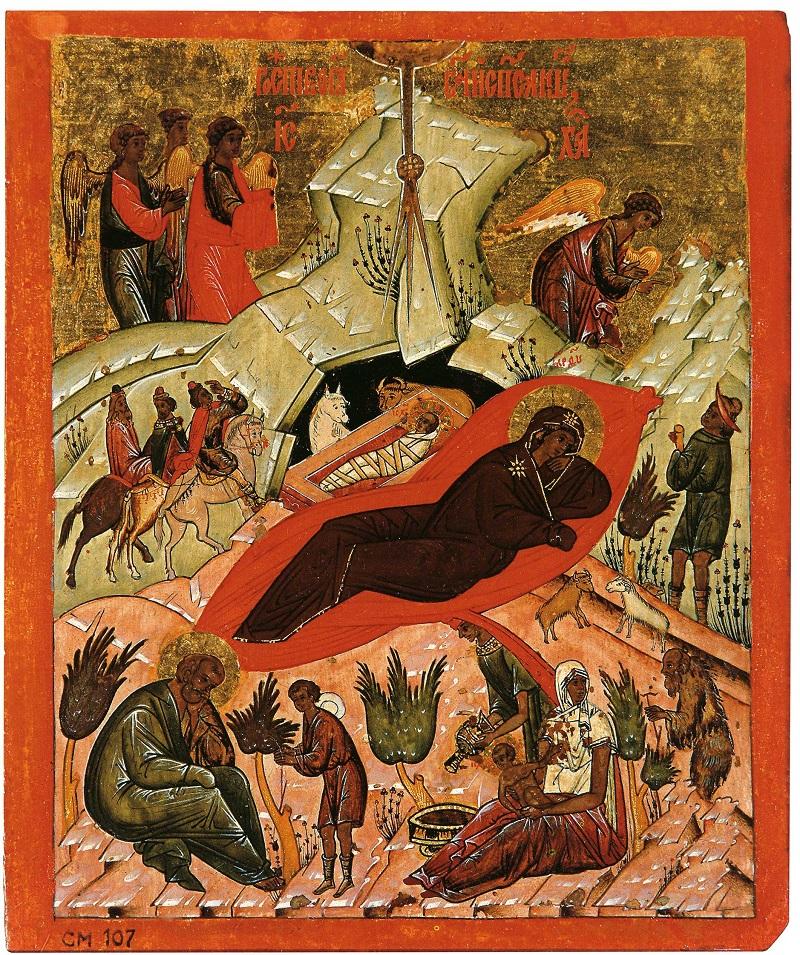

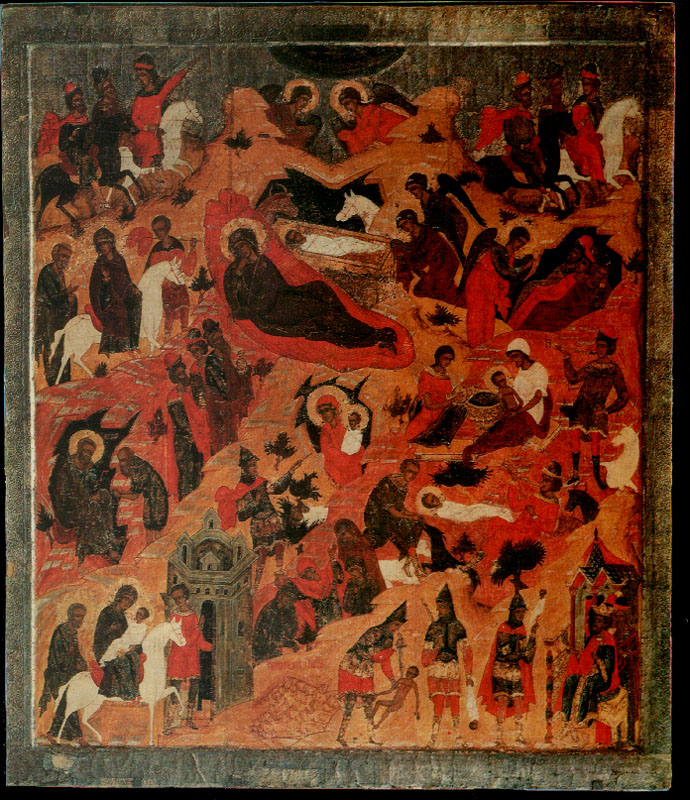

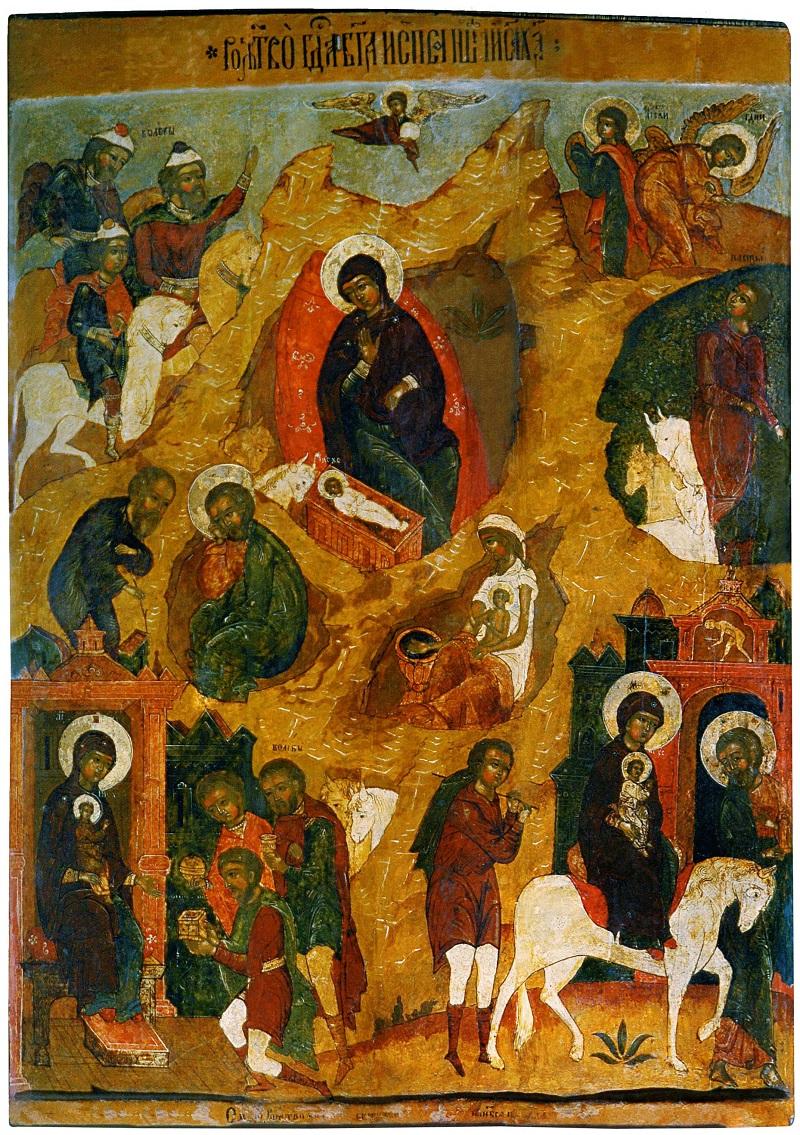

Ранние изображения Рождества Христова были сделаны еще первыми христианами в римских катакомбах. Постепенно византийское искусство вырабатывало иконографию Рождества Христова, которая затем пришла на Русь. Центральным изображением на иконе Рождества Христова являются фигуры Богородицы и Богомладенца: Исус Христос лежит в яслях — кормушке для скота, в пещере, где согласно Евангелию Он родился.

Перед Господом склоняются волхвы, пришедшие по зову Вифлеемской звезды поклониться Мессии и принести Ему свои дары. В правом верхнем углу иконы по традиции пишутся образы ангелов, которые славословят рождение Христа. В правом нижнем углу иконы изображается сюжет омовения Богомладенца Христа после родов.

Храмы Рождества Христова на Руси

В честь Рождества Христова была освящена церковь на Красном поле в Великом Новгороде. Согласно летописным сведениям, церковь была построена в 1381 году при архиепископе Алексие. Ранее она являлась главным храмом одноименного монастыря. В качестве ее основателя в синодике церкви упоминается имя великого князя Дмитрия Донского. Особенностью Рождественского монастыря было существование при нем скудельницы для погребения умерших от эпидемий. Церковь Рождества Христова в основных чертах сохранила свой первоначальный облик и в настоящее время является памятником-музеем Новгородского музея-заповедника.

Первое документальное упоминание о церкви Рождества Христова в г. Галиче Костромской области относится к 1550 г. При этом некоторые исследователи датируют сооружение концом XIV — началом XV вв.

Ко времени правления Ивана IV относится возведение древнейшего архитектурного памятника — Христорождественского собора (1552-1562 гг.) в г. Каргополе. Изначально собор был двухэтажным, но за четыре века он значительно «врос» в землю, так что окна нижнего этажа приходятся почти в уровень земли — это нарушило пропорции здания, усилило впечатление грузности, массивности. Собор отреставрирован внутри. Шесть мощных столпов поддерживают своды.

В честь Рождества Христова была освящена церковь в Москве, в Палашах. Храм был основан в начале XVI в., вновь выстроен в 1573 г. Каменная церковь освящена в феврале 1692 г. В 1935 г. храм начали разрушать, на его месте было выстроено школьное здание. В 1980-1990 гг. в нем помещалась средняя школа № 122 Фрунзенского района и московская капелла мальчиков всероссийского хорового общества, затем Музей революции.

Во имя Рождества Христова освящена трапезная церковь Пафнутиева Боровского монастыря. Церковь была выстроена в 1511 г. Одностолпная трапезная палата, церковь и келарская были заключены в общий прямоугольник наружных стен.

В деревне Юркино Истринского района Московской области, в усадьбе боярина Я. Голохвастова, в самом начале XVI века была возведена и освящена церковь во имя Рождества Христова. Необычен декор фасадов Христорождественской церкви и особенно керамический фриз, который опоясывает стены здания под трехлопастными их завершениями. Его детали напоминают декор итальянских храмов эпохи Возрождения. В советское время храм был закрыт и разорен.

После победы в Куликовской битве князь Димитрий Донской повелел на месте «беседы» (ныне село в Ленинском районе Московской области) поставить деревянную церковь в честь Рождества Христова. Каменная церковь в честь Рождества Христова была построена в Беседах в 1598-1599 гг. Годуновыми. Храм схож с церковью Вознесения в Коломенском. Его кирпичный шатровый верх, украшенный теремками и бочками, увенчан маленьким куполом и восьмиконечным позолоченным крестом на полумесяце. Белый камень для постройки был доставлен из ближней Мячковской каменоломни. Первоначально основание здания храма окружала каменная открытая ходовая паперть с одним задним входом, над которым высилась шатровая звонница. В 1930-е гг. храм был закрыт и нижнее его помещение, где находилась церковь и прилегающая к ней обширная площадь, было превращено в овощехранилище. В 1943 г. храм Рождества Христова был передан в пользование верующим и восстановлен.

В г. Верее Московской области в 1552 г. была заложена соборная церковь Рождества Христова. Церковь построена по личному указу царя Ивана IV в честь взятия Казани, а также в знак отличия верейских ратников под руководством кн. Старицкого при штурме города. В 1730 г. и 1802-1812 гг. храм значительно реконструировался, что полностью изменило его внешний облик: пристроена трапезная и колокольня, возобновлены соборные иконостасы, стены украшены живописью венецианского стиля. В 1924 г. храм закрыли. В 1999 г. храм возвращен верующим и возобновлен.

Во имя Рождества Христова освящен храм Спасо-Преображенского монастыря в г. Старой Руссе Новгородской области. Храм отличается широким притвором. Простота и рациональность его устройства дают основание предполагать, что в каменном храме повторена композиция деревянной церкви, вероятно, его предшественницы 1620 года.

В деревне Малы Печорского района Псковской области в 1490 г. был построен Христорождественский храм. По преданию, на этом месте когда-то был древний одноименный мужской монастырь, при котором жило множество иноков, но который был разрушен во время литовских набегов на псковские земли.

Христорождественская церковь в г. Ярославле была построена на средства купеческой династии Гурьевых-Назарьевых. Время основания деревянной церкви неизвестно, но в 1609 году она существовала. Каменная церковь была построена, как и большинство ярославских посадских храмов XVII века, на месте деревянной. Имена жертвователей сохранились в храмовой летописи на изразцовом фризе под арками закомар: «Лета 7152 (1644) поставлена сия церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа при державе государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца и при митрополите Варлааме ростовском и ярославском, а воздвигнули сию церковь Анкиндин по прозванию Дружина да Гурей Назарьевы дети по своим душам и по своих родителях, а совершали церковь сию после отца своего Гурья Назарьева дети его Михайло да Андрей да Иван по своих душах и родителях на воспоминание вечных благ и совершена сия церковь и освящена осьмые тысячи 152 году месяца августа в 28 день на память Моисея Мурина».

В 1546 г. во имя Рождества Христова был освящен придел церкви Жен-Мироносиц на Завеличье в Пскове. Храм стоит на невысоком холме посреди равнинного Завеличья и окружен кладбищем. Церковь была возведена на средства известного Московского (прежде — Новгородского) митрополита Макария. В 1-й Псковской летописи можно встретить сведения и о заказчиках храма: «…церковь поставиша на скудельницах святых Жен-Мироносиц приказщик Богдан Ковырин да Григореи Иванов Титова Кирилла мыльника да и придел в него имя святого Кирила поставиша, да и о слоужбу вседневноую учиниша и попов и дьякона, да общее житие составиша…» С основанием каменного храма здесь был учрежден общежительный монастырь, церковь сделана соборной. Мироносицкий монастырь был упразднен в 1764 г., а церковь была обращена в приходскую и кладбищенскую, действовавшую до 1930-х годов, затем здесь поместился склад «Росбакалеи». Ныне храм передан Псковской епархии РПЦ.

Также церкви, освященные в честь Рождества Христова, есть в Украине (г. Тернополь, храм 1602 г. постройки), Болгарии (с. Арбанаси, церковь 1550 г. основания), Грузии (г. Тбилиси, 1500 г. постройки; с. Мацхвариши, 1000 г. постройки; г. Мартвили, 900 г. постройки) и Израиле (между 327 и 535 гг. постройки).

Старообрядческие храмы Рождества Христова

В древности на все великие праздники службы совершали особенно торжественно, в течение всей ночи, т.е. всенощным бдением. В настоящее время в большинстве старообрядческих приходов всю ночь молятся только на Пасху, а в остальные праздники совершают положенную по Уставу службу с перерывом — накануне вечером и утром. Но в некоторых общинах начинают возрождать традицию молиться ночью и службу Рождеству Христову, например, в Екатеринбурге, Коломне, Гомеле, Рязани. Особенно торжественно, с молебном после Литургии, отмечают Рождество в храмах, освященных во имя этого праздника. Это приходы Русской Православной старообрядческой Церкви Москвы (собор Рожества Христова Рогожской общины), Екатеринбурга, д. Андроново Московской области и д. Павликово Ярославской области. Во имя Рождества Христова освящены белокриницкие приходы в Сиднее (Австралия) и Журиловке (Румыния).

Храмы Русской Древлеправославной Церкви, освященные во имя Рождества Христова, находятся в г. Улан-Удэ (Бурятия) и с. Сосновка (Украина, Полтавская область).

Во имя Рождества Христова была освящена моленная 1-й Московской общины Поморского законобрачного согласия. Храм был двухэтажным. На первом этаже находилась раздевалка и помещение для заседаний Совета общины. Весь второй этаж занимало храмовое помещение в виде большой длинной залы без колонн и перегородок высотой в семь аршин. Иконостас был трехъярусным. Снаружи храм был украшен одной главой с крестом. Здание было снесено в 1970-х годах.

Полезное по теме:

- Зачем родился Христос? Проповедь иерея Константина Литвякова на Рождество Христово;

- Како подобает Христа славити: православные традиции праздника («Христос раждается славите», текст);

- Рождество на Руси. Традиции праздника

https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html

Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Рождество Христово 2023 в России: история, дата, символы и традиции праздника

Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и… РИА Новости, 31.01.2023

2022-12-29T14:30

2022-12-29T14:30

2023-01-31T18:55

религия

россия

иисус христос

вифлеем

рсфср

рождество христово

католическое рождество

рождество христово по григорианскому календарю

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842148878_0:335:2976:2009_1920x0_80_0_0_3daacd457535115ac6f4217566abbf0d.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и приметы, связанные с этим торжеством, как проходит празднование в России, — в материале РИА Новости.Рождество ХристовоРождество Христово — один из главных господских двунадесятых непереходящих христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рожество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви. Позднее, во времена патриарха Никона и после него слово стало произноситься с буквой «д».Какого числа отмечаетсяРождество имеет фиксированную дату — 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки (дни от Рождества до Крещения Господня). Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.Почему две даты празднованияНа самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря скорее всего связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века эта дата была едина для всех христиан. 24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело «новый стиль». С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране, только в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.ИсторияРассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними — волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.ТрадицииВерующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост, в канун Рождества он особенно строг, церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса. К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.С ночи на Рождество и заканчивая Крещением продолжались рождественские гадания. Люди гадали на желания, пытались предсказать будущее, незамужние девушки стремились узнать о суженом-ряженом и будущей семейной жизни.Отличия у православных и католиковРождество для католиков — это главный праздник, который отмечают даже неверующие. В католической церкви нет рождественского поста, зато присутствует адвент (покаяние), длящийся четыре недели. В этот период католики исповедуются, чтобы принять рождение Иисуса с чистым сердцем. Ель ставится в доме перед Рождеством, а не перед Новым годом, украшается гирляндами и игрушками, наверх водружается звезда, символизирующая Вифлеемскую. Как и православные, католики отмечают сочельник, именно с этого вечера начинаются праздничные богослужения и трапеза. Рождественский ужин также состоит только из постных блюд, обязательно должна присутствовать рыба. Мясные блюда подают только на второй рождественский ужин — 25 декабря. Празднование рождения младенца Иисуса длится у католиков 8 дней (с 25 декабря по 1 января) и называется Октавой Рождества. По традиции, за рождественским столом должно быть одно пустое место, предназначенное для случайного гостя.СимволыОсновным символом праздника считается рождественская ель, занимающая особое место в христианской традиции, а также священные дары — золото, ладан и смирна. Еще один важный символ — Вифлеемская звезда, которая указала волхвам дорогу к младенцу Иисусу. Ею украшают верхушку праздничной ели, восьмиконечная звезда есть и на иконе «Неопалимая купина». В остальном традиции празднования Рождества в разных странах отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и ангелы напоминают о возвещении о рождении Мессии пастухам, свечи говорят о божественном сиянии. В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос), его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах, на площадях городов. Католики и протестанты делают адвент-календари, отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества, для детей в таких календарях оставляются небольшие подарки.ПриметыПо погоде на Рождество наши предки судили о том, каким будет урожай на следующий год и как поведет себя природа:Существуют также приметы на удачу и на деньги:Что дарят на этот праздникРождественский подарок принято дарить из рук в руки. Один из самых популярных подарков — рождественская свеча, которая символизирует свет Иисуса Христа, такие свечи обычно массивные и богато украшенные.Еще один подарок — рождественский венок, являющийся символом вечной жизни. Его делают из еловых веток, украшают игрушками и бантами. Такой венок вешается на входную дверь. Считается, что он привлекает в дом любовь и здоровье.Любимый многими рождественский сувенир — фигурка ангела, который сообщил о рождении Христа. Ими украшают праздничный стол, елку, ставят рядом со свечами.Колокольчики символизируют звон колоколов, возвещающих о рождении Иисуса. Их также можно вешать на елку, двери, рождественские венки.Рождественское печенье — традиционный подарок, его лучше всего испечь своими руками и упаковать в красивую коробку.Варежки и носки часто дарят родным и близким в этот день, они согревают в ненастную погоду и придают уют. Лучше всего, чтобы эти изделия были выдержаны в красно-белой гамме.Кружки с рождественским принтом — милый и полезный подарок.Что нельзя делать на РождествоВ праздник нельзя заниматься работой по дому, уборку нужно сделать заблаговременно. Нельзя шить, вязать, вышивать и охотиться на зверей. Строго запрещено сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом. Не рекомендуется выносить мусор, так как считается, что удача уйдет вместе с ним. На трапезу лучше надевать белые или светлые наряды, нельзя садиться за стол в черной одежде.

https://ria.ru/20221225/dubinin-1841146123.html

https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

https://ria.ru/20221127/advent-1833870798.html

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

https://ria.ru/20221221/kolyadki-1840041352.html

https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

https://ria.ru/20220222/post-1774415801.html

https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html

россия

вифлеем

рсфср

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842148878_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_f32f73a6bbe1dba2372c0b7f6abd8e58.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, иисус христос, вифлеем, рсфср, рождество христово, католическое рождество, рождество христово по григорианскому календарю, религия, праздник

Религия, Россия, Иисус Христос, Вифлеем, РСФСР, Рождество Христово, Католическое Рождество, Рождество Христово по григорианскому календарю, Религия, Праздник

- Рождество Христово

- Какого числа отмечается

- История

- Традиции

- Символы

- Приметы

- Что дарят на этот праздник

- Что нельзя делать на Рождество

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и приметы, связанные с этим торжеством, как проходит празднование в России, — в материале РИА Новости.

Рождество Христово

Рождество Христово — один из главных господских двунадесятых непереходящих христианских

праздников

, который по значимости уступает только Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рожество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви. Позднее, во времена патриарха Никона и после него слово стало произноситься с буквой «д».

Какого числа отмечается

Рождество имеет фиксированную дату — 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой

Рождественский пост

и начинаются Святки (дни от Рождества до

Крещения

Господня). Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.

Почему две даты празднования

На самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря скорее всего связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века эта дата была едина для всех христиан. 24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело «новый стиль». С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране, только в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.

История

Рассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними — волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.

Традиции

Верующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост, в канун Рождества он особенно строг, церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса. К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.

В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.

С ночи на Рождество и заканчивая Крещением продолжались рождественские гадания. Люди гадали на желания, пытались предсказать будущее, незамужние девушки стремились узнать о суженом-ряженом и будущей семейной жизни.

Отличия у православных и католиков

Рождество для католиков — это главный праздник, который отмечают даже неверующие. В католической церкви нет рождественского поста, зато присутствует адвент (покаяние), длящийся четыре недели. В этот период католики исповедуются, чтобы принять рождение Иисуса с чистым сердцем. Ель ставится в доме перед Рождеством, а не перед Новым годом, украшается гирляндами и игрушками, наверх водружается звезда, символизирующая Вифлеемскую. Как и православные, католики отмечают сочельник, именно с этого вечера начинаются праздничные богослужения и трапеза. Рождественский ужин также состоит только из постных блюд, обязательно должна присутствовать рыба. Мясные блюда подают только на второй рождественский ужин — 25 декабря. Празднование рождения младенца Иисуса длится у католиков 8 дней (с 25 декабря по 1 января) и называется Октавой Рождества. По традиции, за рождественским столом должно быть одно пустое место, предназначенное для случайного гостя.

Символы

Основным символом праздника считается рождественская ель, занимающая особое место в христианской традиции, а также священные дары — золото, ладан и смирна. Еще один важный символ — Вифлеемская звезда, которая указала волхвам дорогу к младенцу Иисусу. Ею украшают верхушку праздничной ели, восьмиконечная звезда есть и на иконе «Неопалимая купина». В остальном традиции празднования Рождества в разных странах отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и ангелы напоминают о возвещении о рождении Мессии пастухам, свечи говорят о божественном сиянии. В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос), его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах, на площадях городов. Католики и протестанты делают адвент-календари, отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества, для детей в таких календарях оставляются небольшие подарки.

Приметы

По погоде на Рождество наши предки судили о том, каким будет урожай на следующий год и как поведет себя природа:

-

—

Крепкий мороз обещал жаркое лето, а оттепель — холодную весну.

-

—

Солнечный день обещает хороший урожай.

-

—

Метель в этот день сулит обилие меда.

-

—

Вьюга — к ранней весне.

Существуют также приметы на удачу и на деньги:

-

—

Найти вещь на Рождество — к материальному благополучию, потерять — к убыткам.

-

—

Увидеть большую собаку — к удаче, а мышь — к денежным потерям.

Что дарят на этот праздник

Рождественский подарок принято дарить из рук в руки. Один из самых популярных подарков — рождественская свеча, которая символизирует свет Иисуса Христа, такие свечи обычно массивные и богато украшенные.

Еще один подарок — рождественский венок, являющийся символом вечной жизни. Его делают из еловых веток, украшают игрушками и бантами. Такой венок вешается на входную дверь. Считается, что он привлекает в дом любовь и здоровье.

Любимый многими рождественский сувенир — фигурка ангела, который сообщил о рождении Христа. Ими украшают праздничный стол, елку, ставят рядом со свечами.

Колокольчики символизируют звон колоколов, возвещающих о рождении Иисуса. Их также можно вешать на елку, двери, рождественские венки.

Рождественское печенье — традиционный подарок, его лучше всего испечь своими руками и упаковать в красивую коробку.

Варежки и носки часто дарят родным и близким в этот день, они согревают в ненастную погоду и придают уют. Лучше всего, чтобы эти изделия были выдержаны в красно-белой гамме.

Кружки с рождественским принтом — милый и полезный подарок.

Что нельзя делать на Рождество

В праздник нельзя заниматься работой по дому, уборку нужно сделать заблаговременно. Нельзя шить, вязать, вышивать и охотиться на зверей. Строго запрещено сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом. Не рекомендуется выносить мусор, так как считается, что удача уйдет вместе с ним. На трапезу лучше надевать белые или светлые наряды, нельзя садиться за стол в черной одежде.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Даты

Историческое содержание

Евангельское повествование

О событиях праздника Рождества Христова повествуют два евангелиста-синоптика: апостолы Матфей и Лука, причем их рассказы отличаются друг от друга. Конечно, в этом отличии видится особенная ценность каждого повествования, ибо евангелисты взаимно дополняют друг друга и каждый сообщает сведения, не упоминаемые другим. Вспомним также, что используемая нами хронология событий от Рождества Христова — не совсем точная, ибо монах Дионисий Малый, впервые рассчитавший время рождения Христа, допустил ряд ошибок. Потому можно с большой долей уверенности полагать, что Иисус Христос родился в период от 7 до 5 года до н.э., именно в это время происходили евангельские события, краткий пересказ которых с комментариями мы предлагаем далее.

Итак, если выстроить евангельские повествования в хронологическом порядке, то получим следующее. Начало истории излагается в Мф.1:18-25, где мы видим Иосифа Обручника, который, узнав о «непраздности» Девы Марии и подозревая (что было бы естественно для любого человека в его положении) Ее в измене, решил «тайно» развестись с Ней (т.е. оформить развод без указания причины, чтобы не опорочить молодую девушку). Как только он помыслил об этом, Ангел Господень запретил ему поступать таким образом и возвестил, что праведный Иосиф является свидетелем невиданного чуда, совершенного Богом. Также Ангел напомнил пророчество Исаии о рождении Эммануила от Девы (см.: Ис.7:14) и открыл, что Младенец, Которого родит его Обручница, и будет Тем Самым предреченным Эммануилом, Спасителем всех людей.

Продолжение истории содержится в Лк.2:1-20, где сообщается о переписи, которую повелел провести император Октавиан Август на территории всей Римской империи. Чтобы исполнить это повеление, Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем — место, откуда происходил род Иосифа (хотя римские законы не требовали такой миграции, в Иудее римляне могли провести перепись в соответствии с иудейскими обычаями). Вифлеем — небольшой город — был переполнен по причине большого числа собравшихся для участия в переписи людей. Поэтому Святое Семейство вынуждено было остановиться в темной и пустой пещере (славянское слово «вертеп» означает пещеру). Хотя евангелист слово «пещера» не употребляет, вся христианская древность свидетельствует, что именно в пещере, куда загоняли скот в ненастную погоду, и произошло величайшее событие в истории человечества — рождение Сына Божия. Именно здесь, в такой более чем скромной обстановке, родился Царь царствующих и Господь господствующих! Тот, Кого недостойны принять даже самые роскошные и блестящие земные чертоги, родился в убогой пещере, лишенной элементарных удобств!

Как свидетельствует Предание, Дева Мария Сама, без посторонней помощи и безболезненно родила и спеленала Прекрасного Младенца. Никто из людей не знал о свершившемся событии; первыми, кто удостоился такой чести, были пастухи, находившиеся в поле со скотом. Ангел сообщил пастухам радостную весть, и эти простые люди стали свидетелями небесного ликования, первыми услышав славословие, которое мы сейчас повторяем на каждом богослужении: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14)! Затем пастухи нашли вертеп с лежащим в нем Младенцем и поклонились Ему, рассказав о своем видении Матери Иисуса и Иосифу.

Следующие события, воспоминаемые в связи с рождеством Христа, излагаются в Мф. 2, и произошли они через довольно долгое время после самой рождественской ночи (примерно спустя 1,5-2 года). Откуда такой срок, ведь в Евангелии нет прямых на это указаний? Во-первых, приход волхвов и последовавшее за ним бегство Святого Семейства в Египет должны были непременно случиться после посещения Девой Марией и Ее Сыном Иерусалимского храма (событие, положенное в основу праздника Сретения Господня). Таким образом, имеем как минимум 40 дней между самим днем рождества Христа и поклонением волхвов. Далее, если считать, что звезда, которая привела волхвов, появилась в сам день рождества, то волхвам понадобилось бы время на сборы (в том числе и для того, чтобы приготовить дары) и путешествие из Персии (или Междуречья) в Палестину. Наконец, тот факт, что Ирод, знавший о времени появления звезды, впоследствии приказал убить всех младенцев младше двух лет (Мф. 2:16), позволяет говорить, что 2 года — верхняя граница периода от рождения Мессии до прихода волхвов. Интересно, что на богослужении праздника именно этим более поздним событиям уделяется самое пристальное внимание (тогда как ангельскому славословию и поклонению пастухов — второстепенное).

Итак, мудрецы-астрологи, называемые «волхвами» (греч. μάγοι), пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новому Царю Иудеи. Скорее всего, эти люди были зороастрийскими священниками, членами особой религиозной группы, занимавшимися изучением неба с целью составления астрологических прогнозов. Они увидели на небе новую звезду, природа которой по причине краткости евангельских сведений является предметом дискуссий. В святоотеческих толкованиях встречаются два варианта объяснения звезды: 1) эту звезду специально сотворил Господь, чтобы отметить эпохальное событие Боговоплощения; 2) это был светящийся Ангел, который казался звездой. Ученые предлагали другие варианты объяснения звезды: или соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб (версия И. Кеплера), или рождение сверхновой звезды.

Итак, волхвы, ведомые чудесной звездой, пришли в поисках Царя в Иерусалим, политический центр Иудеи. Надо сказать, время для почестей новорожденному Царю было самым неподходящим, ибо Иудеей правил Ирод, римский наместник с титулом «царь», подозрительно относившийся к любым притязаниям на свою власть. Это был один из самых страшных тиранов в истории человечества, имя которого стало нарицательным. Собранные Иродом священники и книжники указали на древнее пророчество Михея, согласно которому Мессия должен родиться в Вифлееме. В поисках царственного Младенца волхвы пришли в Вифлеем, где уже в «доме» (т.е. Святое Семейство уже переместилось к этому времени в более нормальное жилище, чем то, в котором родился Христос) произошло поклонение волхвов, принесших ценные дары: золото, ладан и смирну.

После того как волхвы ушли в свою страну, миновав Иерусалим и не сообщив Ироду о месте пребывания Младенца, Ирод пришел в бешенство и издал ужасающий своей жестокостью указ: убить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях младше двух лет, надеясь, что вместе с другими будет убит и новый Царь Иудеи. Повествование об этом преступлении против человечества звучит на 9-м часе в навечерие Рождества Христова, а также в попразднство — в праздники Собора Пресвятой Богородицы и Неделю святых Богоотец, внося диссонанс в праздничное настроение, показывая, каким опасностям подвергался уже в первые годы жизни Тот, Кто впоследствии несправедливо будет осужден на крестную смерть. Евангелист Матфей, описывая горе матерей Вифлеема, цитирует пророчество Иеремии о плаче праматери Рахили, применяя его именно к этим событиям (образ Рахили взят не случайно, ибо ее гробница находилась в пределах Вифлеема, см. Быт. 35:19). Таким образом, Рахиль в своей скорби соединяет вопль всех несчастных матерей, который становится таким громким, что его слышно даже в Раме (Рама и Вифлеем находятся по разные стороны от Иерусалима, т.е. довольно далеко друг от друга).

Апокрифические истории и информация из Предания

Рождество Христово – значимое, чудесное и загадочное событие; неудивительно, что в раннехристианской литературе и в церковном предании появилось множество подробностей, которые не упоминаются в евангельском повествовании. Все приведенные далее детали можно рассматривать как благочестивые дополнения, их историчность спорна (хотя полностью отвергать их нет необходимости, доля истины может присутствовать).

Обвинения первосвященника и испытание Иосифа и Марии. В апокрифическом «Протоевангелии Иакова» (начало III века) описана история, как высшее иерусалимское священство отреагировало на информацию о беременности Марии: первосвященник, узнав о том, что Иосиф не сохранил вверенной ему Девы, долго обличал его, потом потребовал вернуть Марию. Иосиф отрицал свою виновность. Тогда первосвященник устроил испытание Иосифу и Марии «святой водой» (см. закон о ревности в Чис. 5), однако на удивление вода не повредила ни Иосифу, ни Марии. Первосвященник в ошеломлении отпустил Иосифа и Марию, признав, что Бог не судит их.

Действия повитух, чудо наказания и исцеления Саломии. В том же «Протоевангелии Иакова» есть история о двух повитухах, которых привел Иосиф в помощь Марии. Первая повитуха (ее имя не называется), придя после рождения Спасителя, изумилась и прославила Бога. После чего она сообщила о чуде девственного рождения другой повитухе – Саломии. Однако Саломия не поверила ей и решила «проверить» девство Богоматери. За дерзость и неверие она была наказана: ее рука была парализована; однако по совету Ангела она прикоснулась рукой к Младенцу, была исцелена и прославила Бога.

Животные в пещере. Святитель Димитрий Ростовский в Четьих-Минеях приводит информацию о воле и осле, которые были при яслях Спасителя, передавая популярное христианское предание: «К яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего (Ис.1:3). А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной Девы, чтобы везти Ее на себе во время пути, а вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Эти бессловесные животные, стоя у яслей, своим дыханием согревали Младенца, по случаю тогдашнего зимнего времени, и таким образом служили своему Владыке и Творцу».

История праздника

Совмещенный праздник Рождества Христова и Богоявления (III – IV вв.).

Праздник Рождества Христова стали праздновать в III веке на Востоке, причем на раннем этапе его довольно долго соединяли с воспоминанием Крещения Господня 6 января. И название «Богоявление» как раз отражало тезис о явлении Бога на земле во плоти, то есть по факту было связано с Рождеством Христовым. Причины появления такого совмещенного праздника доподлинно неизвестны, есть предположение, что Церковь таким способом противодействовала практике гностиков, которые праздновали только крещение Господне на Иордане, нечестиво считая, что до крещения был только человек Иисус, а после крещения в Него вселился Логос и Он стал Богочеловеком. Однако справедливость «антигностического» объяснения спорна: «Слишком большой временной разрыв между упоминанием Климента о гностиках и первым датированным историческим свидетельством о совершении праздника Богоявления в Галлии не позволяет выстроить сколько-нибудь убедительную последовательную линию. Даже если гностики первыми стали отмечать праздник Крещения Господня, христиане могли воспользоваться тем же самым днем, известным издревле, по совершенно независимым соображениям»[1].

Практика совместного празднования в большинстве епархий Востока была актуальна до 2-й половины IV века, однако в отдельных регионах она сохранялась до середины VI века. При этом в богослужении совмещенного праздника «рождественская» тематика преобладала над «крещенской».

Отделение Рождества Христова от Крещения на Востоке (IV–VI вв.).

Во 2-й половине IV века отчасти из-за сложности совмещать два столь разных по содержанию события в рамках одного празднования, отчасти под влиянием Запада, где праздник Рождества Христова возник как самостоятельный в 1-й трети IV века, стали постепенно разделять эти праздники: Рождество Христово переносить на 25 декабря, тогда как 6 января оставляли только воспоминание о крещении Господа на Иордане. Сначала это разделение произошло в Антиохии и Каппадокии, а под их влиянием и в Константинополе. Около 430 года праздники были разделены в Александрийском патриархате. Дольше всех «сопротивлялся» Иерусалим: эта Церковь вплоть до середины VI века сохраняла традицию совместного праздника 6 января, когда уже все остальные Поместные Церкви перешли на раздельное празднование. И только под влиянием императора Юстиниана I в середине VI века Иерусалим перешел на практику раздельного празднования. Отметим, что Армянская Церковь, фактически отделившаяся от Восточного Православия в V веке из-за неприятия IV Вселенского Собора, до сих пор сохранила практику совместного празднования Рождества Христова и Крещения 6 января.

[1] Дионисий (Шлёнов), игум. Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века // Богословский вестник, 2009. № 8/9. // Электронный ресурс.

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Рождества Христова,

глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо чрез него звездам служащие звездою были научены Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова,

глас 3

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит,/ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся// Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, предвечный Бог!

Величание Рождеству Христову

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию Ро́ждшагося/ от Безневе́стныя/ и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Развернуть

Богословское содержание

Рождество Христово – праздник Боговоплощения; кратко суть праздника можно выразить фразой: Бог явился во плоти («Слово стало плотию» — Ин.1:14). Если же говорить более подробно, то в песнопениях служб праздничного цикла можно выделить следующие темы:

- Разрешение греха прародителей. В песнопениях говорится об обновлении Адама (Христос, приняв человеческую природу, соединил ее с Божеством и тем самым освятил, обновил) и преодолении проклятия Евы (Еве было возвещено, что все женщины будут рождать в мучениях, однако Богородица, родив Христа безболезненно, фактически отменила действие этого проклятия).

- Просвещение людей, находившихся во тьме греха. Тема просвещения и света присутствует уже в тропаре — древнейшем песнопении праздника, где говорится о том, что Рождество Спасителя явило миру «свет разума», а Сам Христос называется «Солнцем Правды».

- Истощание (кенозис) Христа в Воплощении. Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, приняв человеческую плоть, смирил Себя, «истощил», претерпел тяжкие страдания (понятно, что применительно к Божеству о страданиях можно говорить лишь образно, условно) при соединении с нашим бренным, греховным и ограниченным естеством. «Человек настолько ниже, так бесконечно ниже Бога, что стать Богу человеком это все равно было, это хуже было, чем стать царю рабом». В этой теме проявляется особенная догматическая параллель с Пасхой: «Воплощение Сына Божия, будучи Его “истощанием”, явилось для Него своего рода крестом, первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний, настоящий»[1].

- Соединение неба и земли. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» — эта святоотеческая формула близка и песнопениям праздника Рождества Христова. Данная тема, например, явно выражена во 2-й стихире литии: «Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу: днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде».

- Радость всей твари — один из распространенных мотивов рождественских песнопений. Особенно характерно этот мотив выражен в стихире литии на «И ныне»: «Ликуют Ангели вси на небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки».

- Прославление Богородицы. Рождество Христово можно назвать самым «Богородичным» праздником среди Господских по идейному содержанию молитвословий. Потому хвалебные воззвания в адрес Пресвятой Девы часто встречаются в песнопениях праздника. Отметим следующую стихиру: «Приидите, воспоим Матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся Деву: радуйся, Граде одушевленный Царя и Бога, в немже Христос пожив, спасение содела. С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим, зовуще: Богородице, моли из Тебе Воплощеннаго спастися нам» (3-я хвалитная стихира).

[1] Скабалланович М.Н. Рождество Христово // Христианские праздники. Кн. 4. Киев, 1916. С. 30, 59.

Развернуть

Иконография праздника

На первых этапах формирования православной иконографии иконы Рождества Христова могли отображать значительно меньшее количество исторических деталей, чем современные канонические изображения. Например, оно могло быть представлено сюжетом поклонения волхвов. В более поздние времена получили распространение развернутые композиции, отображающие множество аспектов, связанных с этим событием.

В центре данной композиции обычно изображается Богоматерь, расположенная на ложе; позади Неё гора, а в ней — пещера, внутри которой — Богомладенец Христос, лежащий в яслях.

Богоматерь, как правило, бывает представлена в полулежачем положении в знак того, что во время родов Она не испытывала мук рождения, какие обыкновенно испытывают роженицы, в силу грозного Божьего определения: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт.3:16). Примечательно, что взор Пресвятой Богородицы обращен не в сторону Новорожденного Сына, а в сторону богомольца (подразумевается тот, кто стоит перед иконой) — символ того, что Она — не просто Матерь, а Новая Ева, Ходатаица за людей.

Богомладенец, лежащий в яслях, спелёнут. Его пелены напоминают погребальные. Этим знаменуется, что одна из целей Пришествия в мир Спасителя — последующее Искупление людей посредством Его Крестных страданий и смерти. На это же указывает и тьма внутри пещеры, окружающая Новорожденного: по смерти Ему предстоит сойти душой во ад. Кроме того, тьма, окружающая фигуру Младенца, указывает на тьму греха, тьму неверия (Ин.1:5) (в противном случае уместно было бы изображать пещеру исполненной ярчайшего света, чем знаменовалось бы, что внутри неё — «Свет» (Ин.1:8), Сын Божий, Господь).

Возле яслей расположены вол и осел (на некоторых русских иконах вместо осла изображен конь). В символической интерпретации вол — символ иудейского, а осел — языческих народов. Через это подчеркивается, что Христос явился в мир, чтобы призвать ко спасению всех людей, независимо от их национальной принадлежности. Вместе с тем, вол и осел на иконе обличают неуверовавших во Христа иудеев: «Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис.1:3).

Возле подошвы горы бывает изображен Иосиф, а рядом с ним — человеческая фигура, значение которой объясняется по-разному: а) это человек, пришедший поздравить Иосифа с Рождением Ребёнка; б) это демон либо человек, движимый демоном, искушающий Иосифа, мол, рожденное дитя — не от Духа, а от беззаконного соития Марии с грешником.

Правее Иосифа (иногда наоборот, левее) — сцена омовения Богомладенца (Христос представлен на иконе дважды), свидетельствующая, что Младенец — подлинно воплотившийся Сын Божий. Это иконографическое свидетельство направлено против ереси докетов, согласно которой, Сын Божий воплотился не истинно, но призрачно, а значит и не был Совершенным Человеком (но лишь носил личину человека, казался человеком).

На правом склоне горы (если смотреть со стороны внешнего наблюдателя, богомольца), изображаются пастухи, пришедшие поклониться Младенцу, по слову явившегося им Ангела (Лк.2:10-12).

На левом склоне горы — волхвы. Они представлены в образе всадников.

В верхней части иконы, а иногда и возле самой пещеры — ангелы Божьи.

В самой верхней части — небесная сфера, из которой изливается луч, проникающий в малую сферу, внутри которой — звезда, а затем расходящийся натрое. Луч — символ Божественного действия. Единство луча — символ того, что Бог — един и его действие едино (проистекает от Отца через Сына и проявляется в Духе Святом). Звезда внутри малой сферы — образ Вифлеемской звезды. Расхождение луча натрое символизирует, что Бог троичен в Лицах.

Обилие света на иконе — символ обильного излияния Божественной благодати.

См. также: Г.С. Битбунов. Иконография двунадесятых праздников. Рождество Христово

Развернуть

Богослужебные (литургические) особенности

Период литургического приготовления к празднику Рождества Христова

Рождество Христово – «зимняя Пасха», второй по значимости церковный праздник. Потому приготовление к нему начинается задолго до самого праздника. Подготовительный предпраздничный период можно разделить на 3 части (которые частично пересекаются, но всё же различны по идейному содержанию):

1. Начальный подготовительный период (15/28 ноября – 17/30 декабря).

Для этого периода характерны 3 особенности:

— Рождественский пост. Начинается 15/28 ноября и длится 40 дней вплоть до самого праздника, так называемая «малая Четыредесятница».

— Пение праздничной рядовой катавасии. С праздника Введения во храм Богородицы по всем дням, когда положено петь великое славословие, поется катавасия «Христос раждается…»;

— Пение стихир предпразднства вместо Богородичных. Это – поздняя особенность (с XIV–XV вв.), и характерна она только для ограниченного количества дней: 30 ноября/13 декабря – праздник апостола Андрея Первозванного, 6/19 декабря – святителя Николая Чудотворца, 17/30 декабря – пророка Даниила и трех отроков.

2. Особые субботы и недели перед праздником. Есть две недели пред Рождеством Христовым: неделя святых праотец и неделя святых отец; эти недели имеют особые богослужения и посвящены прославлению ветхозаветных праведников, которые жили ожиданием Мессии, пророчествовали о Его приходе и (некоторые из них) были Его предками по плоти. Кроме этого, есть суббота пред Рождеством Христовым, которая имеет особые добавочные чтения на литургии.

3. Предпразднство Рождества Христова. Самое продолжительное предпразднство среди двунадесятых праздников — 5 дней: 20–24 декабря (новый стиль – 2–6 января). Принципиальной особенностью является пение на повечерии канонов, составленных по образцу утренних канонов Страстной седмицы примерно в X веке. Неизвестный автор взял утренние каноны Страстной седмицы и на их основе составил каноны для Рождества Христова, заменив фразы и выражения, тематически относящиеся к событиям последних дней земной жизни Господа, на выражения, соответствующие теме Рождества Христова. К сожалению, в приходской практике эти каноны почти повсеместно опускаются, так как повечерие не служится.

Сочельник Рождества Христова

Последний день предпразднства Рождества Христова имеет особое название – уставное «навечерие» (то есть день накануне, вчерашний по отношению к празднику день) и обиходное «сочельник» (связанное с обычаем есть сочиво или кутью – кашу из цельных зёрен пшеницы, ячменя или риса с добавлением мёда и с сухофруктами, изюмом, орехами). Для этого дня характерны особый устав богослужения и особый устав о посте.

Богослужение совершается по одному из двух вариантов в зависимости от дня, в который случится навечерие Рождества Христова:

I. Сочельник в понедельник – пятницу (будний день). Службы: великие часы, изобразительны, вечерня с литургией святителя Василия Великого.

II. Сочельник в субботу или воскресенье: службы из предыдущего варианта распределяются по трем дням:

· великие часы и изобразительны переносятся на пятницу, и в эту пятницу отменяется литургия;

· в само навечерие совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, и потом отдельно от нее великая вечерня.

· в сам праздник служим литургию святителя Василия Великого.

Заметим, что по Уставу литургия в соединении в вечерней в 1-м варианте и великая вечерня после литургии во 2-м варианте должны совершаться после полудня, однако в нашей практике все указанные выше службы сочельника совершаются утром.

О посте в Сочельник. В народе бытует неверное мнение о том, что в Сочельник нельзя есть «до первой звезды». Действительно, такая традиция бытовала в деревнях, где вместе с ней было немало и других суеверий. На самом деле составители Типикона не были «звездочетами» и потому к времени появления «первой звезды» никак не могли привязать трапезу в навечерие Рождества Христова. Правила о посте и трапезе в Сочельник связаны с богослужениями и с обозначенными выше двумя вариантами.

В варианте I навечерие Рождества Христова считается днем строгого поста, причем строгость поста здесь не в качестве пищи, а в количестве ее приемов. Так как здесь вечерня в соединении с литургией совершается после полудня, то и полагается только одна трапеза в день – ужин. При этом ужин с употреблением «елея и вина» — то есть средняя степень поста.

В варианте II допускается две трапезы, и потому Типикон говорит, что «пост не бывает». Это нужно понимать не в нашем восприятии поста как воздержания от скоромной пищи, а в более древнем и изначальном значении термина – нет воздержания от пищи до вечера. Утром совершается литургия и после нее полагается скромный, символический обед. После полудня совершается вечерня, после нее – более плотный ужин с вином и елеем.

В нашей практике все службы навечерия совершаются утром, потому после окончания такой службы вполне допустима нормальная постная трапеза. Однозначно можно сказать: те, кто участвовал в богослужении, после его окончания вполне имеют право покушать днем, так как участие в литургии предполагает трапезу после нее. Что же касается тех, кто не был в храме утром в навечерие Рождества Христова, то вопрос о посте для них остается открытым: они могут и покушать после окончания дневного богослужения в храме, но могут в качестве добровольного подвига и компенсации за пропущенное богослужение дождаться вечера.

Богослужебные (литургические) особенности праздничного бдения и литургии

О времени служения. В советское время в отношении служб праздника Рождества Христова разнообразия почти не было: вечером (в 17.00 – 18.00) совершали всенощное бдение, утром служили литургию. Однако в XXI веке появилась традиция по аналогии с Пасхой служить праздничное богослужение (в основном литургию) ночью. Сейчас в большинстве храмов такая практика служения: вечером (16.00–18.00, в зависимости от местных традиций) совершается всенощное бдение, ночью в 0.00 по местному времени – 3-й, 6-й часы и литургия. При этом в многоклирных (то есть там, где много священников и несколько приделов) храмах еще совершается литургия утром.

Кроме того, встречается практика служения всенощного бдения и литургии вместе как одного продолжительного богослужения (в этом прослеживается полная аналогия с Пасхой, разве что в отличие от пасхальной службы бдение Рождества Христова гораздо продолжительнее). Здесь два варианта: одни служат такую службу ночью (начиная в 23.00 или в 0 часов), другие – рано утром (примерно в 5.00).

При служении литургии ночью для причастников рекомендуется соблюдение евхаристического поста минимально 6 часов; на практике для этого достаточно не есть и не пить после 19.00.

Всенощное бдение. Основное отличие всенощного бдения – его уникальный состав: бдение праздника состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1-го часа. Такой вариант бдения в составе великого повечерия, 2-й части великой вечерни и утрени совершается максимум 4 раза в году: Рождество Христово и Богоявление всегда, Благовещение Пресвятой Богородицы часто (но не всегда), храмовый праздник во вторник — субботу Святой Четыредесятницы.

Великое повечерие имеет праздничные особенности: каждение храма в начале повечерия, царские врата на практике открывают на пение «С нами Бог…», также тропаря по 1-м Трисвятом и кондака по 2-м Трисвятом. 3-я часть повечерия сокращается до минимума и состоит из двух псалмов и славословия, после чего поются стихиры на литии.

На утрене два канона: святого Космы Маюмского и святого Иоанна Дамаскина. По Уставу каноны поются со своими ирмосами, после каждой песни должно быть две катавасии (на практике часто поют ирмосы 1-го канона, а катавасию – 2-го канона). 9-я песнь канона поется с припевами праздника, у Рождества Христова этих припевов максимум – 16.

Литургия. Если праздник со вторника по субботу, то служится литургия святителя Иоанна Златоуста; если же праздник в воскресенье или понедельник – литургия святителя Василия Великого. Литургия имеет все атрибуты Господского двунадесятого праздника: праздничные антифоны, входный стих «Из чре́ва прежде денни́цы роди́х Тя, клятся Господь и не раскается: Ты – Иерей во век по чину Мелхиседе́кову», задостойник. Принципиальная уставная особенность литургии Рождества Христова – пение «Ели́цы во Христа́ крести́стеся…» вместо Трисвятого, что исторически связано с совершением в Византии крещения оглашенных в день праздника (крещение совершалось в малом баптистерии и было меньшим по масштабу, чем крещение на Богоявление или в Великую Субботу).

В соответствии с указом Святейшего Патриарха Кирилла (2014 г.), «учитывая особое миссионерское значение праздничного богослужения, в день Рождества Христова во всех храмах Русской Православной Церкви благословляется ежегодно совершать Божественную Литургию с отверстыми царскими вратами по Отче наш…».

По традиции, во многих храмах по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника изшедшие из алтаря священнослужители поют тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника и величание.

Попразднство Рождества Христова