Рождество — прекрасное время, которое большинство людей по всему миру проводят в кругу семьи или с близкими друзьями. Все привыкли, что в этот день дарят подарки родственникам, крестникам. У этого праздника многовековая история. За это время многие успели забыть, что это вообще-то день, когда в мир пришёл Спаситель — Иисус Христос. Прошедшие столетия окрасили празднество мистическими красками и оно обросло множеством обрядов, традиций и заблуждений. Всё повторяется из года в год, но откуда же взялись эти такие привычные, но непонятно откуда взявшиеся странные предрассудки?

1. Рождество распространилось по миру вместе с христианством

Распространение христианства поглотило со временем языческие традиции.

Всеобщее убеждение состоит в том, что традиция праздновать Рождество распространилась вместе с христианской верой. Постепенно она поглотила язычество с его обычаями. Праздник Рождества присовокупили ко дню зимнего солнцестояния, чтобы позволить язычникам сохранить привычное празднование. Отчасти это так и есть. Первые христиане не отмечали Рождество Иисуса Христа. Дело не только в том, что никто точной даты не знает. Главное, что празднование дней рождения в принципе считалось языческой традицией и, естественно, отвергалось.

Всё языческое ранним христианам претило.

Раннехристианская церковь считала, что отмечать дни рождения — это отвратительно и гнусно. Гораздо более важным считали день смерти человека. Поэтому более важными праздниками всегда были Пасха и Страстная пятница. Позже в христианскую церковь проникли привычки отмечать дни, так называемых, святых. Первое упоминание о дате рождения Христа относится к 200 году. В древних египетских текстах писалось о том, что это 20 мая. Были и другие тексты, все они указывали разные даты. Дата 25 декабря появилась лишь в 4 веке. Подарил Спасителю день рождения римский альманах. Популярность же к празднику пришла гораздо позже.

Дата 25 декабря появилась не сразу.

Лишь к 17 веку Рождество приобрело те формы, которые привычны людям сегодня. Все стали дарить друг другу подарки, петь Рождественские гимны, наряжаться, ставить пьесы и заниматься благотворительностью. Все эти атрибуты по-прежнему отвергались евангельскими христианами, которых именовали пуритане. Делали они так не потому что были столь скучными и мрачными, как считают многие. Просто они опирались на тексты Евангелия, где не было никаких указаний по поводу того, что Рождество нужно праздновать. Пуритане даже смогли добиться официальной отмены этого праздника в середине 17 века.

2. Рождество заменило собой языческий праздник

До сих пор христиане празднуют Рождество в разные даты. Часть отмечает 25 декабря, а другие ‒ 7 января. Дата рождения Христа условна. На самом деле и день празднования один. Просто православные решили отличиться. Большая часть стран мира в числе которых Россия и все бывшие республики СССР живут по Григорианскому календарю, так называемому «новому стилю». В этом свете логично, что сначала отмечают Рождество, потом наступает Новый год. Но православная церковь решила оставить дату Рождества Христова по «старому стилю», то есть по Юлианскому календарю. На самом деле день один — то же 25 декабря, просто по разным календарям. Живём по одному, а отмечаем Рождество 7 января по другому. Странно, но факт.

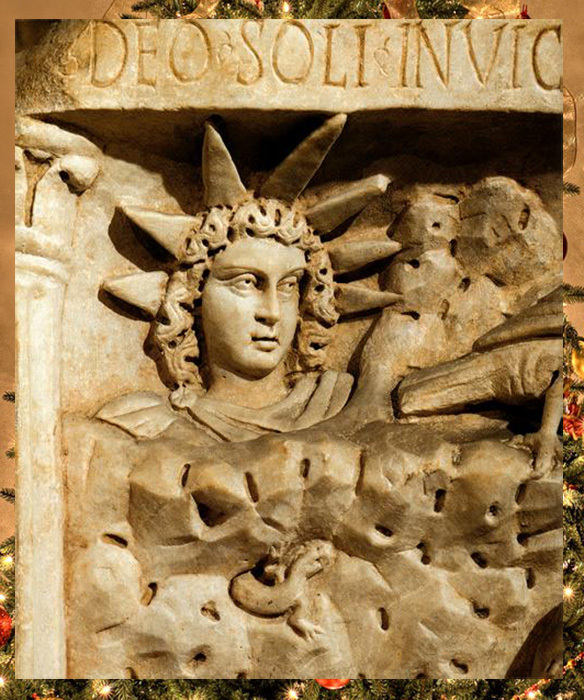

Римляне придумали дату?

Выше уже говорилось о том, что 25 декабря — важный для язычников праздник зимнего солнцестояния. В целях популяризации христианства среди язычников и сохранили его, просто переименовав в Рождество. Получилось и вашим, и нашим. Язычники стали христианами, при этом сохранили свои привычные праздники. Но есть некие интригующие доказательства, которые в пух и прах разрушают эту идею.

Одна из теорий связывает дату с указом римского императора Аврелиана. Он установил праздник для Sol Invictus, или Непокорённого Сына. Только вот праздник это был чисто языческий, да и сам Аврелиан никогда и близко христианином не был. Кроме всего прочего этот указ был издан позже учреждения праздника Рождества. Первые христиане ничего не перенимали у язычников. Напротив, они старались как можно сильнее дистанцироваться от всего языческого. Эти традиции проникли в празднование Рождества спустя века. Дата 25 декабря вообще была установлена лишь в 12 веке.

Sol Invictus.

Так откуда всё-таки взялась эта дата? Всё оказалось гораздо проще. Говорят, что Христос был зачат и распят в один день. Этот день по римскому календарю – это 25 марта. Ровно девять месяцев спустя и будет 25 декабря.

3. Северный полюс — ледяная крепость

Возможно, когда-то это было абсолютной и непреложной истиной. В наши дни по данным учёных и экологов Северный полюс может полностью освободиться ото льда уже в ближайшие сто лет. Эти оценки основаны на том, что средняя температура в Арктике повышается с годами намного быстрее, чем температура во всём остальном мире. Многие научные организации, например, Океанский институт Университета Западной Австралии, согласны с этим.

Льды на Северном полюсе неумолимо тают.

Массовое таяние льдов в логове Санта Клауса частично вызвано выбросом метана в атмосферу из-за стремительного потепления на арктическом шельфе Восточной Сибири. Когда-то метан был запечатан там вечной мерзлотой, но с его высвобождением температура даже в самых глубоких впадинах значительно повысилась и продолжает повышаться. В цифрах эти данные ошеломляют. С 1980 года Арктика потеряла около 40 процентов льдов. Совсем скоро человечество уже не будет заботить, где живёт Дед Мороз или Санта Клаус, придётся бороться с серьёзными последствиями таяния ледников.

4. Пуансетия невероятно опасна

Пуансетия прекраснейшая.

Пуансетия – невероятно очаровательный цветок. В период своего цветения он венчается чаще всего красными, а иногда розовыми, кремовыми и даже пёстрыми листиками-прицветниками. Выглядит это растение просто фантастически красиво. Его считают символом достатка и домашнего уюта. Не зря именно этот цветок чаще всего дарят на Рождество и Новый год, украшают им дома и квартиры. Отсюда и второе народное название пуансетии – рождественская звезда. Относится это растение к семейству молочайных. И, как все его представители, пуансетия ядовита. Её сок едкий, токсичный, он вызывает раздражение, аллергию, в некоторых случаях тошноту и диарею. Поэтому традиция дарить этот цветок не несёт в себе ничего хорошего. Особенно для домашних животных и маленьких детей, которые могут отравиться, съев лепесток или листочек.

5. Всё о трех волхвах

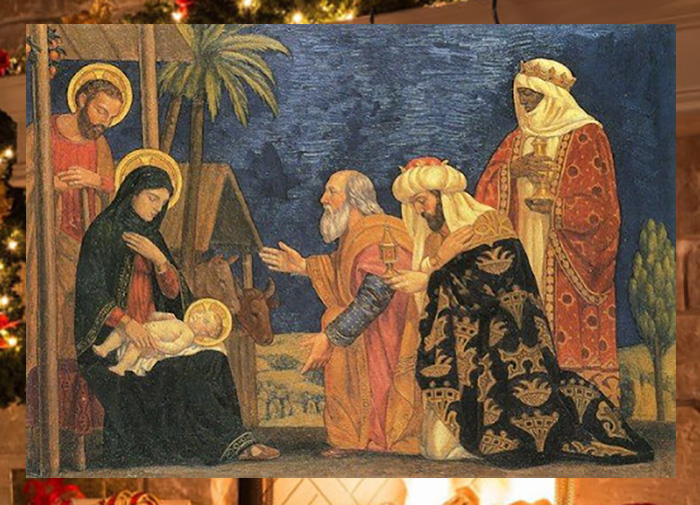

Изображение трёх мудрецов или волхвов невероятно популярно на всех Рождественских открытках и картинах. Они едут через пустыню на верблюдах вслед за Вифлеемской звездой, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Этот образ не имеет Библейского обоснования.

Цари-волхвы на верблюдах.

История о волхвах описана лишь в Евангелии от Матфея. Да и то, там говорится о том, что они посетили вначале царя Ирода, затем нашли в Вифлееме по указаниям звёзд Марию с новорождённым Спасителем. Там они вручили Ему дары: золото, ладан и смирну. Это всё, что рассказывает нам евангелист Матфей. Он не утверждает, что их именно трое, что они цари или, что они ехали на верблюдах. Но именно эта сцена повторяется из Рождества в Рождество. Слово волхвы в более точном современном переводе значит — мудрецы. Учёные, проще говоря. Впервые их начали изображать во втором веке, а уже в третьем их наградили атрибутами царской власти. Вероятно, из-за упоминания о столь драгоценных дарах.

По всему миру в сооружаемых к Рождеству вертепах фигурируют эти волхвы во время Рождения Христа. Но мудрецы, если основываться на Евангелии того же Матфея, по идее должны были явиться к Иисусу и его матери лишь спустя несколько месяцев после рождения. Ведь Ирод приказал истребить всех младенцев от двух лет и младше, пытаясь уничтожить новорождённого Царя Иудейского.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Кто такие волхвы, и что о них известно, кроме визита к Христу на Рождество

6. В Рождество растёт количество самоубийств

Увеличивается количество самоубийц.

Рождество – прекрасный семейный праздник, полный счастья, веселья и родственного тепла. Многие слышали, что в дни предшествующие этому празднеству растёт количество людей, решивших свести счёты с жизнью. Это звучит логично. Кто-то счастлив и празднует в кругу любящих людей, а кто-то одинок, потерял семью или любимого. В Рождество же эта потеря ощущается особенно остро на фоне всего блеска праздника. Так и решаются многие оставить этот мир.

Только это неправда. На самом деле упрямая статистика утверждает, что самоубийства в основном приходятся на весну и лето. Показатели же в зимние месяцы самые низкие в этом плане. Количество смертей увеличивается за счёт неумеренного празднования. Это и респираторные заболевания, и пищевые отравления (переедание, алкоголь), и сердечно-сосудистые заболевания. В праздничные дни количество таких случаев увеличивается, а медицинский персонал сокращён. Да и занятые семейными сборищами люди не особенно спешат в больницу при первых признаках болезни.

7. Рождественские ёлки — проблема для экологии

Ёлка — зло?

В последние годы всё более жаркими становятся споры на тему: купить искусственную ёлку или настоящую? Сторонники первых указывают на сохранение жизни настоящего дерева, возможность повторного использования и снижение выбросов углекислого газа. Вторые утверждают, что ёлки для праздника специально выращивают и их судьба — это закончить свою жизнь украшенными мишурой и игрушками, на радость людям.

На самом деле обе стороны глубоко заблуждаются. Или обе одинаково правы, смотря с какой стороны посмотреть на вопрос. У каждого убеждения есть и свои плюсы, и свои минусы. Настоящие деревья, когда растут, поглощают углекислый газ. Приносят природе пользу. Производство же искусственных загрязняет окружающую среду массой разнообразных химических отходов. Другое дело, что когда вы едете на своём автомобиле за ёлкой — это сводит на нет всю пользу, которую оно успело принести. Если же искусственное дерево куплено один раз и вы им пользуетесь много лет — это хорошо.

Живые деревья — это прекрасно. Они растут, приносят пользу, не только увеличивая площадь зелёных насаждений, но и предоставляя приюты для мелких животных и птиц. Только реалии говорят, что при этом они же требуют большего применения пестицидов и других химикатов при уходе за ними. Так что нет золотой середины. И то, и другое может быть одинаково хорошо, или одинаково плохо. Гораздо полезнее для экологии будет пару раз в неделю пройтись на работу пешком или проехаться на велосипеде. Ёлки — лишь удобный предмет спора.

8. Символ луны в рождественских сценах

Луна на открытках.

На Рождественных картинках часто изображают луну. Она всегда либо убывающая, либо растущая. Только вот так высоко в небе может находиться вечером лишь полная луна. Это просто нарушение одного из законов природы. Впрочем, не единственное. Также часто изображают снежинки. Они могут быть только шестиугольными. Почему-то многие из них, что можно увидеть на всём, от рождественских открыток до обёрточной бумаги, изображены с неправильным количеством сторон. Объяснения этому тоже нет.

Неправильные снежинки.

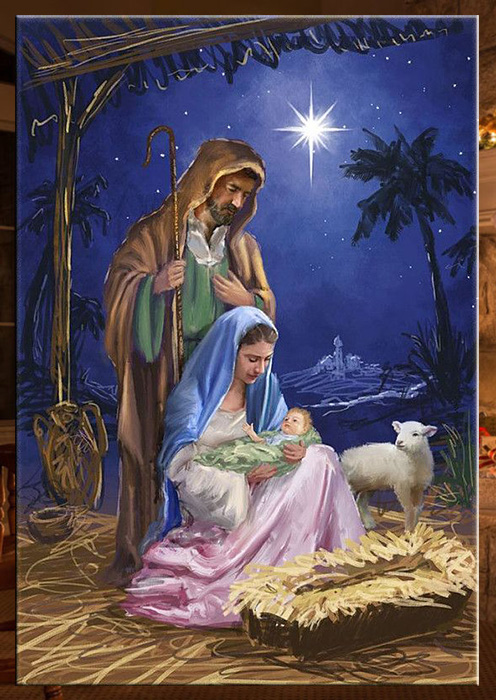

9. Классический вертеп

Как уже упоминалось выше в пункте о трёх волхвах, сцена Рождества, к которой люди так привыкли, не является Библейски точной. Сцена описана в двух Евангелиях. Матфей пишет о мудрецах, а евангелист Лука говорит о пастухах. Ни в одном из этих текстов не упоминаются животные, ангелы и прочие атрибуты из привычных всем вертепов и открыток.

Так выглядит классический вертеп.

Традиционные изображения пришли из раннего искусства, допускавшего некоторую вольность в этом вопросе. Ведь Библию в то время читать могли лишь священнослужители, она не была доступна всем. Мессы же проводились на латыни и люди не могли почерпнуть из них никакую информацию о Рождестве. Народ узнавал об этом из художественных произведений, где большая часть была фантазией автора.

В частности, в вертепах почти всегда фигурируют два животных — осёл и бык. Никто из них в Библии не упоминается. На ранних изображениях животные согревали ребенка своим дыханием и теплом тела. В эпоху Возрождения появились менее уважительные изображения. На некоторых их них они жуют одежду и одеяла младенца. На крыше церкви в Нантуиче в Англии они от всего сердца борются друг с другом за покрывало Иисуса. Традиционно принято было считать, что осёл олицетворяет собой иудеев, которые не приняли божественности Иисуса Христа.

10. Летающие олени

Санта Клаус и его олени.

Санта-Клаус основывается на оригинальном образе Святого Николая. Только вот летающие олени как-то не вполне соответствуют представлениям о добром христианском святом. Профессор Сьерра-колледжа, Джон Раш, говорит, что это последствие действия неких волшебных грибов. По всей Сибири — естественным пастбищам оленей, одной из древнейших шаманских традиций был сбор, сушка и распространение гриба Amanita muscaria. Это гриб, который растёт у основания деревьев, красный с белыми пятнами. Именно это стало прообразом традиционных цветов одеяния Санты. Раш утверждает, что распространение сушёных грибов привело к некоторым фантастическим галлюцинациям. Естественно, что главными участниками их стали местные животные. Путешественники начали рассказывать невероятные истории о летающих оленях, которые везли по небу сани с подарками.

Тот самый гриб Amanita muscaria.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как появился каноничный образ Санта-Клауса, который известен сегодня всему миру

Другие специалисты считают, что есть более приземлённый источник для возникновения этого мифа. В 1822 году Клемент Кларк Мур написал стихотворение «Ночь перед Рождеством». Там он и живописал все соответствующие атрибуты Санта Клауса, в том числе и летающих оленей. Первоначально произведение носило название «Визит святого Николая» и многими считается основным источником знаний о Санта-Клаусе.

На Рождество принято дарить подарки. Прочтите нашу статью о том, что дарят друг другу на Рождество члены британской королевской семьи.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рождество — теперь не только религиозный праздник, и отмечать его может каждый. В современном мире это скорее культурный феномен. И вообще Рождество во многом связано не только с христианской традицией, но и с язычеством. Делимся интересными фактами об этом празднике.

Как связаны Христианство и язычество

Рождество — один из главных христианских праздников в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Историки до сих пор не могут договориться о точной дате этого праздника. В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э., когда проводилась единственная перепись в этот период. Датой празднования Рождества в католической традиции считают 25 декабря — ее указал Секст Юлий Африкан в летописи 221 года.

Так, Рождество стали отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. И делают это не только католики, но и протестанты, живущие по григорианскому календарю. А Рождество, которое называют «православным», приходится на ночь с 6 на 7 января. Тогда отмечают четыре Православные церкви — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри. Разные даты Рождества объясняются разными системами летоисчисления (григорианский и юлианский календари).

Считается, что традиция праздновать Рождество распространилась вместе с христианской верой. Хотя в язычестве этот праздник связан с зимним солнцестоянием, и на самом деле первые христиане не отмечали Рождество. В «Новой католической энциклопедии» говорится, что рождественское празднование было введено не раньше 243 года нашей эры — это через сто лет после смерти последнего апостола.

Выбранное время года, начинающееся за неделю до Рождества, соответствует языческому Сатурналию. Это праздник в честь Сатурна, римского бога земледелия. Две традиции Сатурналия включают дарение подарков и сказочные световые представления. Историки также связывают 25 декабря с римским праздником dies natalis solis invicti («днем рождения непобедимого солнца»).

Вот еще один интересный факт. Дохристианские германские народы, в том числе англосаксы и скандинавы, отмечали зимний праздник Йоль, проводившийся в период с конца декабря по начало января, что привело к современному английскому Йолу, который сегодня используется как синоним Рождества. В германоязычных регионах многочисленные элементы современных рождественских народных обычаев произошли от Йоля, включая Святочное полено. С другой стороны, поскольку нет надежных существующих ссылок на рождественское полено до 16 века, сжигание рождественского блока могло быть ранним изобретением христиан, не связанным с языческой практикой.

Некоторые традиции празднования все же связаны с религией. Так, в основе идеи дарения лежит описанная в Евангелие история о трех волхвах, пришедших поклониться Младенцу Иисусу. Они поднесли дары — золото, ладан и смирну. Атрибутом праздника считается наряженное в домах дерево ели — символа жизни и плодородия. В символике Рождества ель трактуется как древо рая и вечной жизни, которую верующий обретает через Нового Адама — Иисуса Христа.

Сегодня Рождество, которое празднует большинство людей, связано не только с христианством. Это стало культурным феноменом, а отмечать этот день могут и не верующие. Связано это во многом с процессом отделения государства от церкви, который начался в начале 20 века. Постепенно религиозные празднования, ритуалы становились необязательными, и у людей появился выбор. Отмечать можно по желанию и соблюдать только те традиции, которые кажутся наиболее близкими.

Правда ли что праздник Рождества Христова позаимствован у язычников?

Правда ли что праздник Рождества (25 декабря) позаимствован у язычников?

Нет, хотя то, что язычники праздновали 25 декабря задолго до христиан — правда. Это день зимнего солнцестояния, когда день начинает становиться длиннее, и зима, страшная для древних людей, которые жили от земли и впроголодь, начинает отступать.

Христиане стали праздновать Рождество Христово в этот день по другой причине. Библейское пророчество говорит о Господе Иисусе как о Солнце Правды: “А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его” (Мал.4:2), поэтому естественно праздновать Рождество в день зимнего солнцестояния.

Здравствуйте!

Нет, неправда. Праздник Рождества Христова как следует даже из самого названия сугубо христианский, в язычестве нет ничего близкого к Спасителю и его рождению. А вот день празднования действительно мог быть учреждён в пику или как реакция на языческий праздник “Непобедимого Солнца” (274 г). Но нельзя исключать и обратную связь — учреждение языческого праздника в ответ на христианский. Существует также мнение о случайном совпадении этих дат, и последующем миссионерском объяснении.

Нет, это неправда. Подробный разбор этого мифа см. здесь.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа до сих пор является спорным. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошёл по причине одновременного празднования ранними христианами зачатия Христа и Пасхи, которая восходит к празднику древних иудеев.

Пасха не такой уж и добрый праздник

Песах (еврейская Пасха) у иудеев празднуется в память Исхода из Египта. Название праздника Песах — «проходящий мимо» связано с событием, когда, совершая последнюю из десяти египетских казней, Яхве убил в Египте первых по старшинству детей во всех семьях кроме иудейских, жилище которых он различил по условному знаку (крови агнца) и прошёл мимо:

А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его». Исх. 12:12-30

Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния, игравшего одну из центральных ролей в древних верованиях языческих культах.

Они не видели, как традиция меняет реформу…

В современных рождественских и новогодних традициях легко угадываются древнейшие ритуалы европейских народов, хотя подчас их смысл стёрся или видоизменился за столетия христианства. Сегодняшнее Рождество, отмечаемое 25 декабря, после зимнего солнцестояния (в России с 1918 года — 7 января) — вовсе не случайность. Рождение Иисуса Христа, не привязанное к определённой дате в Библии, изначально отмечалась весной, а впоследствии было перенесено церковью на зимнее солнцестояние. Из-за невозможности «отменить» повсеместно распространённые и наполненные глубинным смыслом «рождения нового солнца» языческие праздники, церковь была вынуждена назначить на это время одну из самых важных для христиан дат.

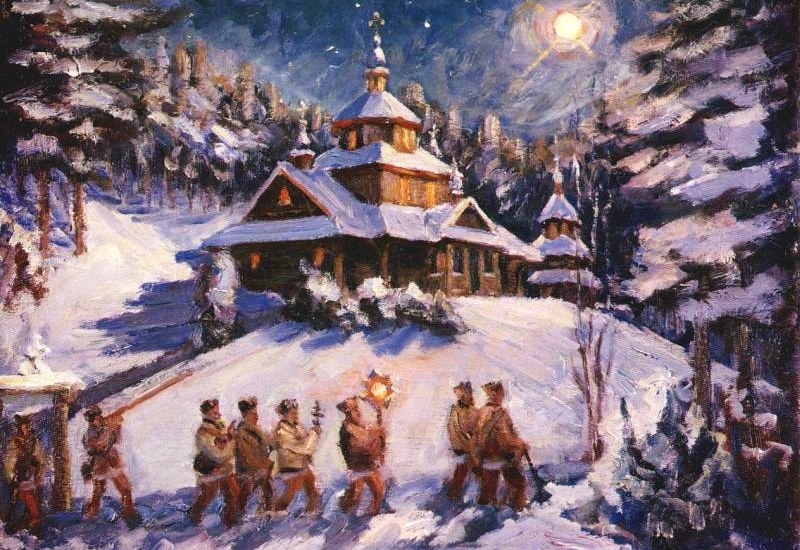

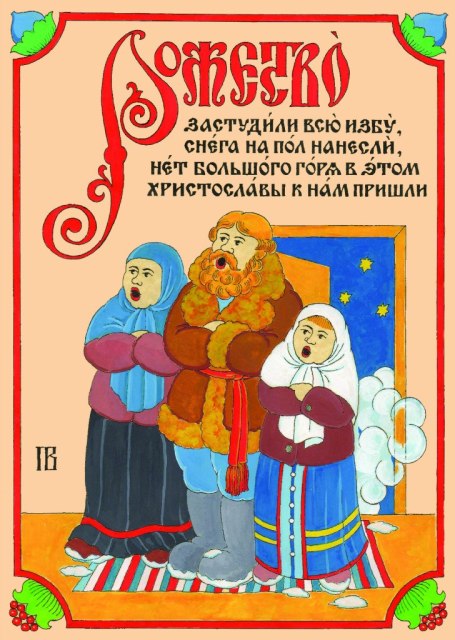

Народные обычаи вошли и изменили празднование Рождества. Хорошо известен обычай колядования — хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получают подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных, это действо сопровождается шумным весельем. Обычай этот неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и постепенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям и близким друзьям. О пережитках языческого культа солнца в рождественских святках свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге — «рождественского полена». Полено торжественно, соблюдая различные церемонии, вносили в дом, поджигали, одновременно творя молитву и вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христианской религией). Полено посыпали зерном, поливали медом, вином и маслом, клали на него кусочки еды, обращались к нему как к живому существу, поднимали в его честь бокалы вина. Всё как в идолопоклонстве.

В дни празднования Рождества установился обычай преломлять «рождественский хлеб» — особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время Адвента, — и вкушать его как перед праздничной трапезой, так и во время приветствий и поздравлений друг друга с праздником. Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядовости которых ель была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: её стали устанавливать в домах 24 декабря, как символ райского древа с изобильными плодами.

Откровенный плагиат

Девственное непорочное зачатие

В основе мифологических представлений о зачатии и рождении ребёнка женщиной (девушкой) без участия мужчины, прямо или косвенно связанных с религиозными верованиями, лежало непонимание физиологического механизма зачатия и рождения (проистекавшее из преобладания в прошлом группового брака), вера в то, что причина беременности — вхождение в тело женщины тотемического «зародыша» (т. н. «тотемическая инкарнация»).

Существенную роль в возникновении мифологических представлений о непорочном зачатии играл, по-видимому, и биологический в своей основе, родовой материнский инстинкт, а также суеверная боязнь бесплодия женщин (на это указывал французский учёный П. Сентив в своём исследовании о «девах-матерях и чудесных рождениях»). На почве магических обрядов, при помощи которых женщины старались избавиться от бесплодия — использование магически-плодотворящей силы камней, растений, воды и т. п. — сложились, по взгляду Сентива, мифологические рассказы о женщинах, забеременевших от воды, дерева, камня или скалы, от ветра, дождя или других атмосферных или космических явлений.

В эпоху разложения родового строя распространились поверья о возможности полового общения человека (женщины или мужчины) с духом противоположного пола. Русский этнограф Л. Я. Штернберг считал такие поверья («половое избранничество») особо характерными для сибирского шаманства. С поверьями этого типа связаны мифы о близнецах (см. Близнечные мифы), один из которых рождён от земного отца, а другой — от сверхъестественного существа, от духа или бога (пары близнецов в античной мифологии: Зет и Амфион, Кастор и Полидевк, Геракл и Ификл).

В классовых обществах вера в то, что женщина может забеременеть сверхъестественным путём или через половую связь с божеством, получила особый и важный социальный смысл: она служила средством резче выделить носителя власти, военачальника, царя либо пророка-вероучителя из рядовой массы людей,подчеркнуть их особую, непохожую на всех природу. Так, в китайской мифологии один из легендарных императоров — Фу-си был рождён матерью, которая зачала его, ступив на след великана, другой император Шэнь-нун был зачат от горного духа, император Хуан-ди — от блеска молнии, император Яо — от красного дракона; родоначальник племени инь Ци — от яйца ласточки; считалось, что философ Лао-цзы был рождён матерью от падающей звезды, философ Конфуций — от драгоценного камня, принесённого чудовищем.

В Древнем Египте бытовали легенды о чудесном рождении фараонов Аменхотепа III, Рамсеса II, Рамсеса III и др. Вавилонский Гильгамеш был рождён девой, запертой её отцом в башне. Саргон Аккадский родился от девы-жрицы. Легендарный Зороастр (Заратуштра) родился, зачатый матерью от стебля растения. Монгольская средневековая легенда повествует о том, как мать Чингисхана зачала его от «взора божества». Древние греки и в классический период развития их культуры верили в чудесное рождение не только уже ставшего легендарным Пифагора, но и современника своего, вполне реального философа Платона, и даже великого завоевателя Александра. Отцом Аполлония Тианского (1 в.) считался бог Протей. В Древнем Риме получили распространение легенды о происхождении Ромула и Рема от Марса, оплодотворившего их мать,весталку Рею Сильвию; реальный исторический Октавиан Август считался сыном Аполлона, который в образе дракона сочетался с его матерью. Многочисленные мифологические истории о любовных похождениях Зевса (с Данаей, Ледой, Европой, Алкменой и другими смертными женщинами) служили для обоснования генеалогий аристократических фамилий Греции и Рима; аналогичные сюжеты связывались и с другими богами.

Мотив чудесного рождения часто сопровождается параллельной темой гонений на новорождённого, злоключений матери и ребёнка и конечного торжества героя (Даная и Персей и т. п.).

Мотив девственного непорочного зачатия проник и в мировые религии. Буддийская легенда гласит, что основатель вероучения Шакьямуни родился от девы Майи, в тело которой он сам, сойдя с неба, проник, по одной версии, в виде белого слона, по другой — в виде пятицветного луча.

К длинной исторической цепи «дев-матерей» примыкает дева Мария, родившая Иисуса Христа от духа святого. Католическая церковь, кроме того, приняла догмат о «непорочном зачатии» и самой девы Марии её матерью Анной. Мусульманские легенды тоже повествуют о чудесном рождении пророка Мухаммада.

Мотив девственного непорочного зачатия перешёл из мифов и в сказочный фольклор: в сказках многих народов говорится о том, как царевна или другая девушка забеременела от съеденной рыбы, от зёрнышка, от купания в воде, от ветра, от лучей солнца и пр.

Кстати мало кто знает, как объясняется христианами задержка в 7-8 дней от момента рождества Христова до Нового Года. А объясняется он тем, что иудеям делали обрезание на восьмой день, который, если считать от 24 декабря приходился на 1 января. Праздник так и называется — Обрезание Господне.

Отмечается в католицизме 1 января по григорианскому календарю. В Русской православной церкви принят старый стиль, поэтому в России дата Обрезания Господня широко известна в светском контексте как «Старый Новый год», который отмечается 14 января.

Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. На восьмой день после своего Рождества Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками:

Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужской пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой (Быт. 17:11-14)

Новый год

Для наших древнейших предков, земледельческих и скотоводческих племен, полностью зависевших от природы, зимнее возрождение солнца после дня солнцеворота было не рядовым, а весьма значительным событием для выживания рода, поэтому пришедшая вероучение христианства столкнулось с необходимостью адаптироваться под доминирующие менталитет и привычки, чтобы быть принятым людьми.

Новый год (Солнцеворот и Святки) у древних славян

20 декабря у древних славян было последним днем осени, а 21 декабря, в солнцеворот – день зимнего солнцестояния, начинался Колядень — первый месяц зимы и нового года. В этот же день, в соответствии с природными ритмами, отмечали рождество Коляды, ипостаси одного из главных славянских богов Даждьбога (Дажбога, Дажьбога), воплощавшего Солнце. Празднование Святок — Рождества и Нового года, наполненное весельем, вкусной едой и магическими ритуалами, растягивалось у древних славян на 21 день, помогая скоротать темную холодную зиму.

На Святки готовили коливо, или сочиво — кашу с медом и изюмом, и сочевики — сладкие пирожки с творогом и вареньем. Избы украшали куклами бога Велеса (славянского прообраза современного Деда Мороза) и Снегурочки, а на улицах катали горящие колеса и жгли костры, чтобы помочь зарождающемуся зимнему солнцу. От дома к дому ходили колядовщики — молодые парни и девушки, которые исполняли колядки (обрядовые песни с пожеланиями благополучия) и получали в награду угощение. В первую полночь Коляденя жрецы приносили в жертву Коляде утку, поросёнка и других животных; все это в качестве угощения присутствует на рождественских столах древних (и современных!) славян.

На Святки наряжались в новую одежду и выставляли на столы лучшее угощение для собравшейся вместе семьи. Считалось, «как встретишь Новый год, так его и проведёшь».

Дни Святок считались магическими. Люди гадали на будущее, пытаясь предугадать урожай, войны, свадьбы… Поминали умерших родственников, оставляли им угощение и разжигали костры. Переодевались (рядились) в шкуры реальных и мифических животных, нечистой силы, а также примеряли одежду (и роли) других людей и людей противоположенного пола. Особенной властью наделялись в это время темные силы, которые, по поверьям, подступали особенно близко к миру живых. Заметно, что рождественские ритуалы славян очень похожи на ритуалы празднования Самайна у древних кельтов и на празднование Йоля у германцев.

Йоль — Новый год у германских племен

Йоль (Yule, Yuletide) — древнегерманское празднование зимнего солнцестояния и встречи Нового года. Как и древние славяне, жители центральной и северной Европы во время зимнего солнцестояния производили символические действия с огнем. Большое бревно (yule), специально заготовленное заранее, воспламеняли с помощью углей, оставшихся от такого же бревна прошлогоднего солнцестояния, и медленно сжигали в течение 12 дней.

Оставшиеся угли собирали и бережно хранили до следующего года («сохранение огня»), часть из них смешивали с семенами для посева, чтобы придать земле силу родившегося Солнца. Огонь присутствовал в виде свечей, которыми украшали жилища и деревья вокруг дома, призывая добрых духов — усопших предков, оберегающих своих живущих на земле родственников. Отголоски этого старинного обряда — популярные сегодня гирлянды из огней и свечи, которыми мы украшаем наши дома на Рождество и Новый год. Вечнозеленые растения, без которых и сегодня не обходятся зимние праздники (остролист, плющ, омела и сама рождественская ёлка) символизируют вечную жизнь и напоминают о том, что холод и темнота зимы обязательно уступят место весеннему теплу и зелени.

Дед Мороз, Папаша Рождество, Санта Клаус…

Архетип Деда Мороза (Папаши Рождества, Санта Клауса и других его “коллег” в разных странах) является одним из самых древних в мире. В своей статье «Новый год: символика современного ритуала» филолог, мифолог и писательница Александра Баркова анализирует феномен образа Деда Мороза. Его имя содержит две важнейших характеристики — он стар и связан со стихией холода. Перед нами одна из ипостасей владыки Нижнего мира, мира смерти. Но что такое мир смерти для архаически мыслящего человека? Это не ад, обрисованный в христианской литературе, и не инфернальный кошмар, размноженный американским кино. Мир смерти — это обитель ушедших родственников, с которыми архаический человек находился в регулярных и регламентированных контактах: он «кормил» предков, принося им поминальную еду, они же магическим образом обеспечивали его благополучие, урожай, обильный приплод скота. Владыка мира смерти властен над несметными богатствами (которые он может выпустить в мир живых), властен над временем, властен над мудростью …

Заключение

Как говорится: «Всё новое — это хорошо забытое старое». В образе Деда Мороза черты древних владык мира мёртвых, владык холода и стужи сохранились достаточно хорошо: он приносит подарки, он является овеществленным временем наступления нового года. Дети понимают, что его изображение под елкой — это не он сам; стало быть, фигура под ёлкой, необходимая для прихода в дом иномирного владыки, является ни чем иным, как аналогом языческого идола.

Праздник Рождества также заимствован из более древних верований о богах и часто связан с солнечными культами, адаптированными для нового вероучения в начале нашей эры.

Так что стоит ли удивляться символизму, наполняющему эти праздники?

Источники:

http://www.calend.ru/holidays/0/0/123/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5

Лит.: Георгиевский С. М., Мифические воззрения и мифы китайцев, СПБ, .1892; Францев Ю. П., У истоков религии и свободомыслия, М.-Л., 1959; Hartland E. S., Primitive paternity, the myth of supernatural birth in relation to the history of the family, v. 1-2, L., 1909-10; Saintyves P., Les Viиrges Mиres et les naissances miraculeuses, P.. 1908.

С. А. Токарев

[Мифы народов мира. Энциклопедия: Девственное (непорочное) зачатие, С. 5 и далее.Мифы народов мира, С. 2331 (ср. Мифы народов мира. Энциклопедия, С. 363 Словарь)]

По-церковнославянски правильно: Рожество Христово

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня.

Содержание:

- О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

- Рождество Христово. Событие праздника

- История празднования Рождества Христова

- Рождество Христово. Устав и Богослужение

- Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

- Иконы Рождеству Христову

- Храмы Рождества Христова на Руси

- Старообрядческие храмы Рождества Христова

О правильном названии праздника: Рождество или Рожество

Написание и произношение слова «Рождество» разнится в древнерусской и современной традициях. В старой дораскольной богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято наименование «Рожество» (без буквы «д»). В старопечатных книгах начало праздничного тропаря читается так:

Ржcтво твоE хrтE б9е нaшъ

В то же время, в современном русском языке и послераскольной (никонианской) церкви добавился звук д и стало общеупотребительным название «Рождество». Приводим комментарии старообрядческих священников по этому вопросу:

Поясняет иерей Иоанн Севастьянов, настоятель старообрядческого храма в г. Ростове-на-Дону:

Рожество — церковно-славянская традиция написания этого слова. Среди старообрядцев есть определенная тенденция сохранять именно такую транскрипцию. Хотя она и необязательна. Соединенные, чередующиеся, сдвоенные согласные в корне слова — это влияние западно-славянской традиции.

Комментирует иерей Иоанн Курбацкий, настоятель старообрядческого храма в г. Калуге:

Слово «Рожество» пишется под титлой, как и другие сакральные слова (Бог, Господь, Богородица и др.). На богослужении мы произносим его так, как написано в книгах и как принято в древнерусской традиции, без «д». В то же время «д» мы произносим во многих других случаях: «Девая днесь Пресущественнаго раждает…», «Исусу рождьшуся в Вифлееме Июдейстем…», «От Девы раждается…» и т.п.

Интересно, что «д» в церковно-славянском языке произносится иногда там, где в современном русском языке его нет. В каноне Благовещению читаем слова, вложенные в уста Богородицы: «Како рожду Сына?». Помимо «Рожества» можно привести примеры иных слов с сочетанием букв «жд» (утверждение, надежда, прежде, осуждение). В богослужебных книгах можно встретить их написание по-разному: и с буквой «д» и без нее. Мы читаем так, как написано в книге. Итак, мы смело можем поздравлять людей с Рождеством Христовым, а на молитве произносить «Рожество» согласно древнерусской традиции. Новообрядцы же совсем отказались от этой архаичной фонетической формы, равно как и изменили произнесение многих других слов (Предтеча вместо Предотеча, Николай вместо Никола и т.д.)».

В этой и других статьях нашего сайта мы будем придерживаться общепринятого в современном русском языке наименования «Рождество», потому что в ином случае, к большому сожалению, наша статья просто выпадет из поисковых систем и не сможет быть найдена читателями по соответствующему запросу.

Рождество Христово. Событие праздника

Христос рождается — славите! Подробный рассказ о рождении Исуса Христа приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Все праведники Ветхого завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который исправит последствия грехопадения Адама, примирит человечество с Богом и спасет погибающего от греха человека. Все книги Ветхого завета содержат пророчества о Христе. И вот наступило время, когда все они исполнились. В то время Иудея была под властью Рима. Император Август (Октавий) объявил всенародную, вернее, всемирную перепись. По обычаю иудеев, с которым считались римские власти, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давыда, и потому пошли в Вифлеем, город Давыдов. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения Ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в пещере (вертепе), куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот.

Наступило время рождения Христа. Спаситель Мира, Царь Царей, которого мир ждал на протяжении тысячелетий, родился в убогой пещере, лишенной даже скромных удобств. Он родился глубокой ночью. Пресвятая Богородица спеленала Его и положила в ясли — кормушку для скота. Исполнилось многовековое пророчество о пришествии Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть — им явился Ангел с радостными словами о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское пение:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!

Первыми поклонились Господу простые пастухи. А за ними пришли вавилонские мудрецы — волхвы. Со времен вавилонского плена, когда Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчества о Христе: «Восходит звезда от Иякова и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). Увидев на небе необычно яркую звезду, волхвы поняли, что пророчество совершилось, и пошли поклониться Рожденному. Придя в Иерусалим, они спрашивали:

Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1).

Об этом сразу стало известно царю Ироду. По происхождению он был из Идумеи, т.е. был чужеземцем. Ирод получил корону из рук римлян. Крайне мнительный и подозрительный, нелюбимый народом, он очень боялся лишиться власти. Он даже убил собственных детей и жену, подозревая их в заговоре. Узнав, что восточные мудрецы ищут новорожденного Царя Иудейского, Ирод немедленно призвал их к себе и стал расспрашивать, о каком Царе они говорят? Где он находится Но волхвы и сами не знали, куда им идти, чтобы поклониться Младенцу. Тогда Ирод собрал книжников — людей, хорошо знавших Священное Писание, и спросил, где должен родиться Христос? Они ответили, что в книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней вечных (Михей 5:2).

Ирод послал волхвов в Вифлеем, расспросив у них о времени появления звезды. Он просил волхвов на обратном пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод желал избавиться от претендента на свой трон. Волхвы пришли в Вифлеем, нашли дом, где к тому времени находилось святое семейство. Они поклонились Господу и вручили свои дары: золото, ладан и смирну. Это были не просто драгоценные подарки, но символы: золото означало царское достоинство Младенца, употреблявшийся для богослужений ладан — Божество, а смирна символизировала Его будущее погребение — умерших в те времена помазывали маслом, смешанным с благовонной смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим — им явился Ангел и сказал о злом замысле Ирода. Мудрецы вернулись в свою страну другим путем. Предание говорит о том, что волхвов звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Считается, что они стали христианами, приняв крещение от апостола Фомы. Ирод, так и не дождавшись волхвов, повелел убить всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифлееме и его окрестностях. Так исполнилось еще одно древнее пророчество:

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31:15).

Иосиф Обручник был заранее предупрежден явившимся Ангелом о готовящемся убийстве младенцев и увел Богородицу и Младенца в Египет. Вскоре Ирод умер, и святое семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Спасителя.

История празднования Рождества Христова

Точный день, когда родился Христос, неизвестен. Начало празднования относится к I веку, но до IV века Рождество Христово и Его Крещение праздновали одновременно, 6 января. Этот праздник назывался Богоявлением. Отдельный праздник Рождества Христова впервые был установлен в Римской церкви в начале IV века. Возможно, дата 25 декабря была выбрана потому, что в этот день отмечался языческий праздник бога Солнца, в честь зимнего солнцеворота. Языческому празднику было противопоставлено Рождество Христа — Солнца Правды.

В восточной Церкви обычай отдельного празднования Рождества Христова 25 декабря установился несколько позднее, к концу IV века. По мнению церковных историков, раздельное празднование Рождества и Крещения Господня в Константинополе относится к 377 году и связано с императором Аркадием. Но еще в V–VI веках в некоторых Церквях Востока Рождество Христово продолжали праздновать вместе с Богоявлением. Постепенно отдельный праздник Рождества распространился повсеместно, но до сих пор богослужение Рождества Христова и Крещения Господня совершается по одному образцу. Тому и другому празднику предшествует сочельник — день строгого поста, когда Уставом положено совершать Царские часы, а вечерняя служба празднику начинается с Великой павечерницы, называемой «Нефимон», во время которой поется песнь пророка Исаии «С нами Бог!». Исаия, который жил за 700 лет до Рождества Христова, пророчествовал о Христе. Его слова ясно свидетельствуют о Божестве Того, кто придет спасти мир от греха и смерти.

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог! Яко Отроча родися нам Сын, и дастся нам, яко с нами Бог!

В России с 1991 года праздник Рождества Христова является государственным выходным, нерабочим днем.

Рождество Христово. Устав и Богослужение

Церковь приготовляет верующих к достойному празднованию Рождества Христова сорокадневным постом. Канун или навечерие Рождества Христова православные христиане проводят в особо строгом посте. По церковному уставу в этот день полагается вкушать сочиво, обварную пшеницу с медом, отсюда этот день называется сочевником или сочельником. В навечерие Рождества Христова совершаются отдельно от литургии «Царские часы». Царские часы отличаются от обыкновенных часов тем, что на них читаются особые, соответствующие празднику паремии, Апостол и Евангелие, поются особые стихеры. После полудня совершается литургия св. Василия Великого с вечерней. На этой вечерне поются стихеры на «Господи воззвах», в которых, с одной стороны, раскрывается смысл воплощения Сына Божия, с другой стороны — изображается самое событие Рождества Христова: славословие ангелов, смятение Ирода и объединение всех людей под властию римских императоров, закончившееся торжеством христианства и уничтожением многобожия.

В восьми паремиях говорится: в 1-й (Быт. I, 1–13) о сотворении Богом человека; во 2-й паремии (Числ. XXIV, 2–9, 17–18) содержится пророчество о звезде от Иакова и рождении Человека, Которому покорятся все люди; в 3-й паремии (пророчество Михея IV, 6–7, 2–4) — о рождении Исуса Христа в городе Вифлееме; в 4-й (прор. Исаии IX, 1–10) — о жезле, т.е. владыке из корене Иессеева (т.е. об Исусе Христе); в 5-й паремии (прор. Варуха III, 36–38; IV, 1–4) — о явлении на земле Отрока Божия, о жизни Его на земле; в 6-й паремии (прор. Даниила II, 31–36, 44–45) — о восстановлении Богом небесного царствия; в 7-й (Ис. IX, 6–7) — о рождении Младенца, Которому нарекут имя Бога крепкого и князя мира; в 8-й — о рождении от Девы Эммануила.

В сам праздник Рождества Христова торжественная всенощная начинается великой павечерницей (вместо вечерни) с пением ветхозаветных стихов «С нами Бог», содержащих пророчество об Исусе Христе, и включением литии. После чего всенощная совершается обыкновенным порядком. В стихерах на литии и стиховных высказываются мысли о торжестве неба и земли, ангелов и человеков, радующихся сошествию Бога на землю, и о нравственном перевороте в грешном человечестве через родившегося Христа. В Апостоле (Гал. IV, 4–7) излагается учение, что через воплощение Исуса Христа мы сделались детьми Отца Небесного. В Евангелии (Mф.II, 1–12) повествуется о поклонении волхвов родившемуся Господу.

Песнопения, исполняемые во время праздничной службы, были составлены в разное время. Так, тропарь и кондак составлены Романом Сладкопевцем в VI веке. Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век) написал канон и стихеры, второй канон написан преподобным Козмой Маиумским (VIII век). Праздничные стихеры написали Анатолий, Константинопольский патриарх (V век), Софроний и Андрей Иерусалимские (VII век), Герман, патриарх Константинопольский (VIII век).

Библиотека Русской веры

Канон Рожеству Христову →

Читать онлайн

Интересно, что одна из праздничных стихер написана единственной женщиной-гимнографом! Это монахиня Кассия, жившая в Константинополе в IX веке. Она родилась в знатной семье. Воспитанная в благочестии, девушка была известна своей красотой и умом, получила хорошее образование. В 821 году Феофил, сын императора Михаила II, выбирал невесту. Самые знатные и красивые девушки Византии были приглашены во дворец, в их числе была и Кассия. Подойдя к ней, будущий император подал ей золотое яблоко со словами: «Не через жену ли произошло зло?», — намекая на грех Евы. Кассия ответила: «Но через жену пришло и спасение», — имея в виду Богородицу. Слишком умная девушка не понравилась царевичу, и он выбрал другую невесту, а Кассия на собственные средства построила монастырь и приняла там постриг. Она составила множество богослужебных песнопений, в том числе и стихеру празднику Рождества Христова:

Ѓвгусту є3диноначaльствующу на земли2, многоначaліе человёкwмъ престA. и3 тебЁ въчеловёчшусz t чи1стыz, многоб0жіе и4доломъ ўпраздни1сz. под8 є3ди1нэмъ цrтвомъ ми1рским, грaди бhша. и3 въ є3ди1но вLчество бжcтвA, kзhцы вёроваша. њписaшасz лю1діе, повелёніемъ кесарeвымъ, написaхомсz вёрніи и4менемъ бжcтвA, тебE въчеловёчшасz бGа нaшегw. вeліz твоS млcть, гDи слaва тебЁ.

Русский перевод:

Когда единственным владыкой всей земли стал Август, прекратилось человеческое многоначалие. И когда Ты, Господи, принял человеческую плоть от Чистой Богородицы, прекратилось языческое, идольское многобожие. Как все люди были под властью одного царства, так и все народы уверовали в Единого Бога. Все люди были описаны по повелению Кесаря (перепись населения), и мы, верные, написались именем Божества, Тебя, вочеловечившегося Бога нашего. Велика Твоя милость, Господи, слава Тебе!

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ, восіS ми1рови свётъ разyмныи. в8 нeмъ бо и4же ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю поучaхусz. тебЁ клaнzтисz сlнцу прaведному. и3 тебЁ вёдэти свhше вост0къ, гDи слaва тебЁ.

Русский текст:

Рожество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом разумения: потому что тогда люди, служившие звездам, через звезду научились поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познавать Тебя, Восток, с высоты; Господи, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Дв7аz днeсь, пресyщественагw раждaетъ, и3 землS вертeпъ неприкосновeнному прин0ситъ. ѓнGли съ пaстыри славосл0вzтъ. волсви1 же со ѕвэзд0ю путьшeствуютъ. нaсъ бо рaди роди1сz, nтрочA млaдо превёчныи бGъ.

Русский текст:

Сегодня Дева рождает Того, Кто выше всего существующего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят с пастухами, волхвы же путешествуют за звездою, потому что ради нас родился Младенец, Превечный Бог.

Библиотека Русской веры

Поучение на Рождество Христово. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Празднование Рождества Христова. Народные традиции и обычаи

Рождественский сочельник повсеместно проводился крестьянами в самом строгом посте. Ели только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставлялась особыми символическими обрядами, к которым приготовлялись заранее. Обычно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становился на молитву, потом зажигали восковую свечу, прилепляли ее к одному из хлебов, лежащих на столе. Затем со двора приносили вязанку соломы или сена, застилали им передний угол и прилавок, покрывали чистой скатертью или полотенцем, и на приготовленном месте, под самыми образами, ставили необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда все было приготовлено, семья снова становилась на молитву, и затем уже начиналась трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляли непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживленнее творческих сил природы, которые просыпаются с поворотом солнца с зимы на лето. Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом).

Самая трапеза в рождественский сочельник совершалась среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешало крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры. По окончании вечери часть оставшейся кутьи дети разносили по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинались колядки. Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни, то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда потчуют водкой. Обычаи колядок очень разнились по разным губерниям Руси.

День Рождества Христова, как почитаемый одним из самых великих праздников, крестьяне начинали самым благочестивым образом — отстоят литургию, разговеются, и только потом уже начинаются бесшабашные празднества. А деревенская детвора, парни и девушки в это время ходят по дворам и славят Христа. Славильщики обыкновенно поют тропари и кондаки празднику и лишь в конце вставляют так называемые присказки. Вот для образца одна из таких присказок:

Пречистая Дева Мария

Исуса Христа породила,

В яслях положила.

Звезда ясно сияла,

Трем царям путь показала —

Три царя приходили,

Богу дары приносили,

На колени припадали,

Христа величали.

Христославов крестьяне принимали очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживали на шубу, постланную в переднем углу мехом вверх (делалось это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных оделяя мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимали обыкновенно избу для бесед, куда, кроме девушек и парней, ходили молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих. Среди девушек также были распространены Рождественские гадания.

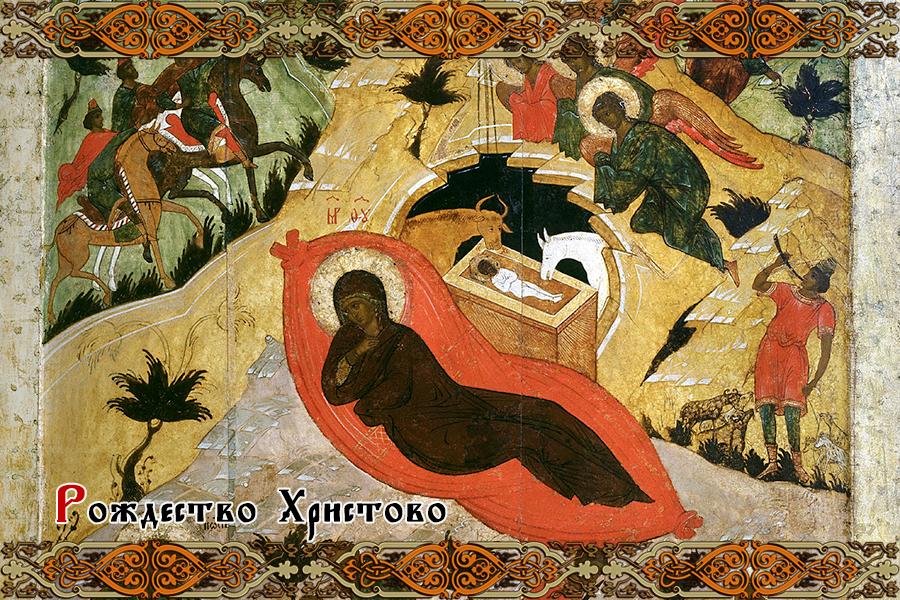

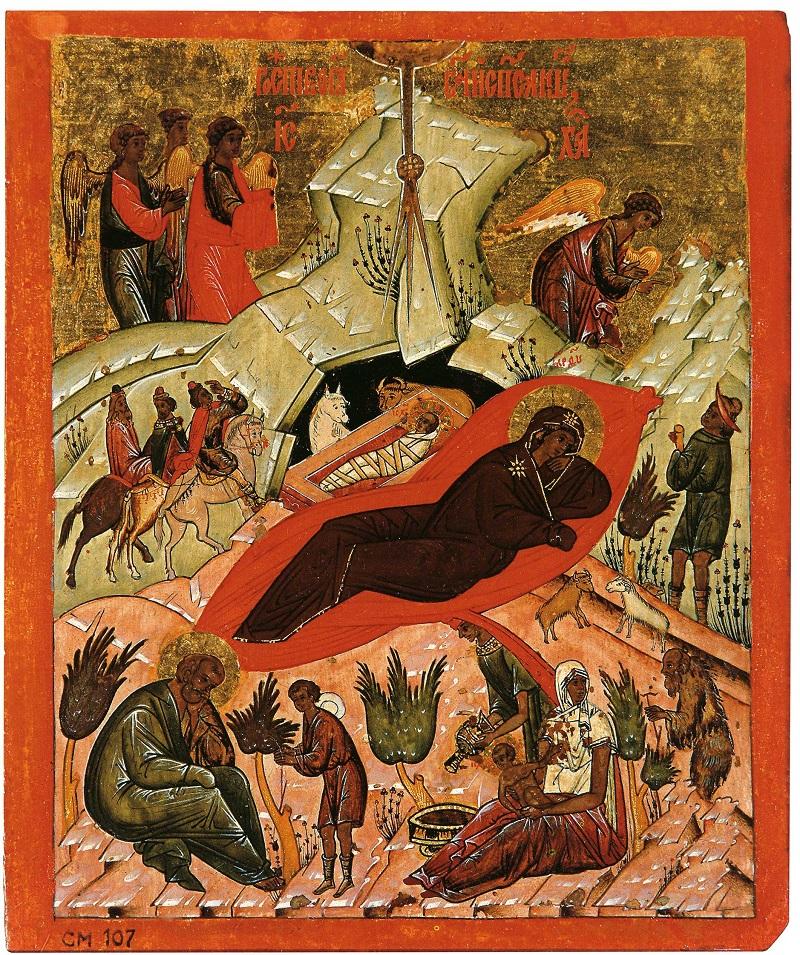

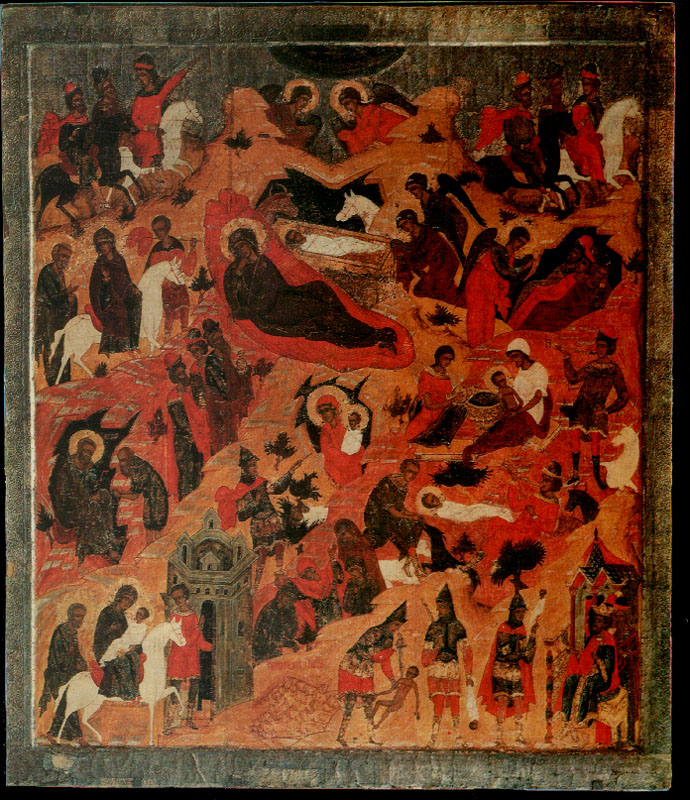

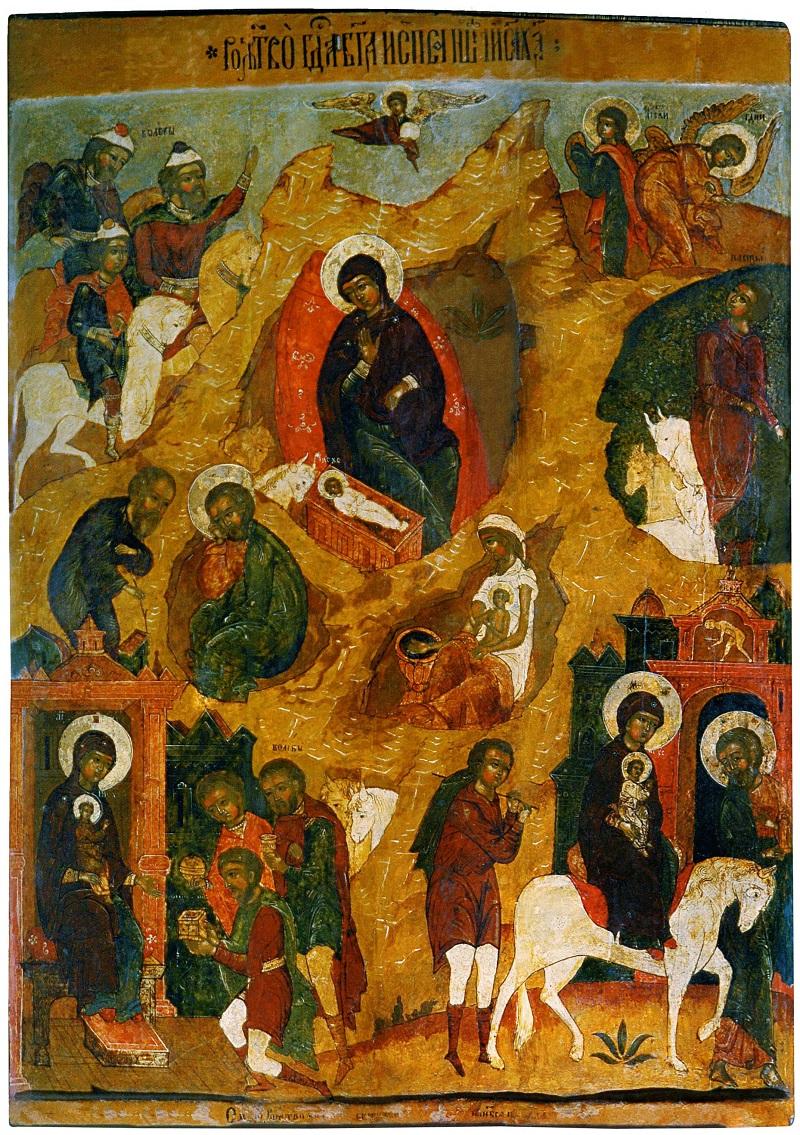

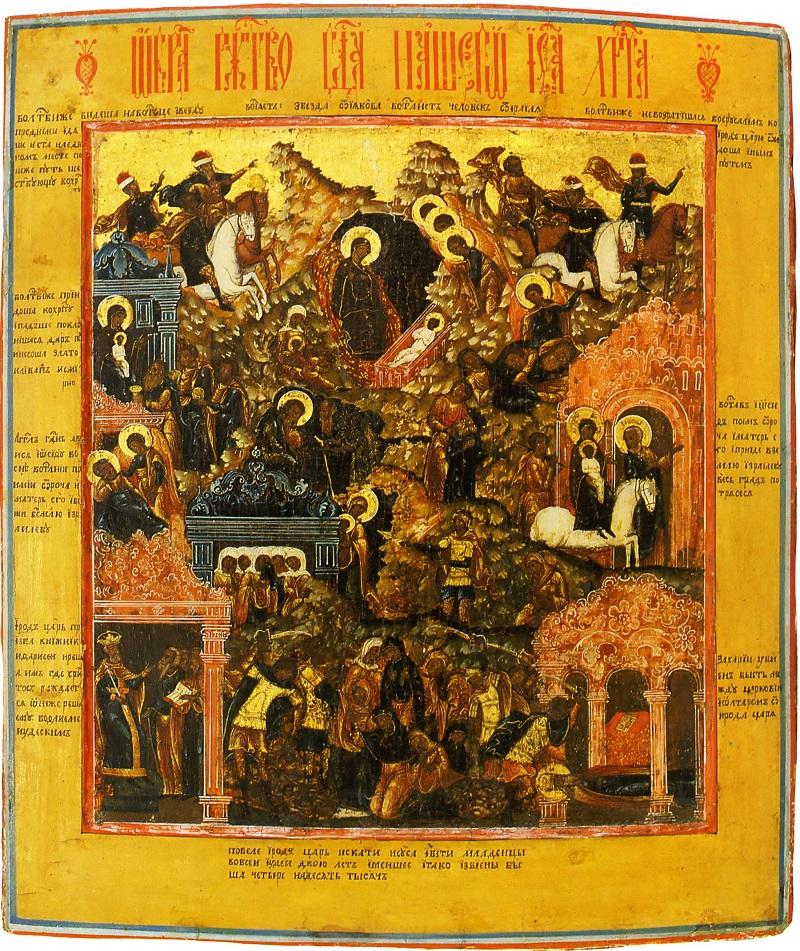

Иконы Рождеству Христову

Ранние изображения Рождества Христова были сделаны еще первыми христианами в римских катакомбах. Постепенно византийское искусство вырабатывало иконографию Рождества Христова, которая затем пришла на Русь. Центральным изображением на иконе Рождества Христова являются фигуры Богородицы и Богомладенца: Исус Христос лежит в яслях — кормушке для скота, в пещере, где согласно Евангелию Он родился.

Перед Господом склоняются волхвы, пришедшие по зову Вифлеемской звезды поклониться Мессии и принести Ему свои дары. В правом верхнем углу иконы по традиции пишутся образы ангелов, которые славословят рождение Христа. В правом нижнем углу иконы изображается сюжет омовения Богомладенца Христа после родов.

Храмы Рождества Христова на Руси

В честь Рождества Христова была освящена церковь на Красном поле в Великом Новгороде. Согласно летописным сведениям, церковь была построена в 1381 году при архиепископе Алексие. Ранее она являлась главным храмом одноименного монастыря. В качестве ее основателя в синодике церкви упоминается имя великого князя Дмитрия Донского. Особенностью Рождественского монастыря было существование при нем скудельницы для погребения умерших от эпидемий. Церковь Рождества Христова в основных чертах сохранила свой первоначальный облик и в настоящее время является памятником-музеем Новгородского музея-заповедника.

Первое документальное упоминание о церкви Рождества Христова в г. Галиче Костромской области относится к 1550 г. При этом некоторые исследователи датируют сооружение концом XIV — началом XV вв.

Ко времени правления Ивана IV относится возведение древнейшего архитектурного памятника — Христорождественского собора (1552-1562 гг.) в г. Каргополе. Изначально собор был двухэтажным, но за четыре века он значительно «врос» в землю, так что окна нижнего этажа приходятся почти в уровень земли — это нарушило пропорции здания, усилило впечатление грузности, массивности. Собор отреставрирован внутри. Шесть мощных столпов поддерживают своды.

В честь Рождества Христова была освящена церковь в Москве, в Палашах. Храм был основан в начале XVI в., вновь выстроен в 1573 г. Каменная церковь освящена в феврале 1692 г. В 1935 г. храм начали разрушать, на его месте было выстроено школьное здание. В 1980-1990 гг. в нем помещалась средняя школа № 122 Фрунзенского района и московская капелла мальчиков всероссийского хорового общества, затем Музей революции.

Во имя Рождества Христова освящена трапезная церковь Пафнутиева Боровского монастыря. Церковь была выстроена в 1511 г. Одностолпная трапезная палата, церковь и келарская были заключены в общий прямоугольник наружных стен.

В деревне Юркино Истринского района Московской области, в усадьбе боярина Я. Голохвастова, в самом начале XVI века была возведена и освящена церковь во имя Рождества Христова. Необычен декор фасадов Христорождественской церкви и особенно керамический фриз, который опоясывает стены здания под трехлопастными их завершениями. Его детали напоминают декор итальянских храмов эпохи Возрождения. В советское время храм был закрыт и разорен.

После победы в Куликовской битве князь Димитрий Донской повелел на месте «беседы» (ныне село в Ленинском районе Московской области) поставить деревянную церковь в честь Рождества Христова. Каменная церковь в честь Рождества Христова была построена в Беседах в 1598-1599 гг. Годуновыми. Храм схож с церковью Вознесения в Коломенском. Его кирпичный шатровый верх, украшенный теремками и бочками, увенчан маленьким куполом и восьмиконечным позолоченным крестом на полумесяце. Белый камень для постройки был доставлен из ближней Мячковской каменоломни. Первоначально основание здания храма окружала каменная открытая ходовая паперть с одним задним входом, над которым высилась шатровая звонница. В 1930-е гг. храм был закрыт и нижнее его помещение, где находилась церковь и прилегающая к ней обширная площадь, было превращено в овощехранилище. В 1943 г. храм Рождества Христова был передан в пользование верующим и восстановлен.

В г. Верее Московской области в 1552 г. была заложена соборная церковь Рождества Христова. Церковь построена по личному указу царя Ивана IV в честь взятия Казани, а также в знак отличия верейских ратников под руководством кн. Старицкого при штурме города. В 1730 г. и 1802-1812 гг. храм значительно реконструировался, что полностью изменило его внешний облик: пристроена трапезная и колокольня, возобновлены соборные иконостасы, стены украшены живописью венецианского стиля. В 1924 г. храм закрыли. В 1999 г. храм возвращен верующим и возобновлен.

Во имя Рождества Христова освящен храм Спасо-Преображенского монастыря в г. Старой Руссе Новгородской области. Храм отличается широким притвором. Простота и рациональность его устройства дают основание предполагать, что в каменном храме повторена композиция деревянной церкви, вероятно, его предшественницы 1620 года.

В деревне Малы Печорского района Псковской области в 1490 г. был построен Христорождественский храм. По преданию, на этом месте когда-то был древний одноименный мужской монастырь, при котором жило множество иноков, но который был разрушен во время литовских набегов на псковские земли.

Христорождественская церковь в г. Ярославле была построена на средства купеческой династии Гурьевых-Назарьевых. Время основания деревянной церкви неизвестно, но в 1609 году она существовала. Каменная церковь была построена, как и большинство ярославских посадских храмов XVII века, на месте деревянной. Имена жертвователей сохранились в храмовой летописи на изразцовом фризе под арками закомар: «Лета 7152 (1644) поставлена сия церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа при державе государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца и при митрополите Варлааме ростовском и ярославском, а воздвигнули сию церковь Анкиндин по прозванию Дружина да Гурей Назарьевы дети по своим душам и по своих родителях, а совершали церковь сию после отца своего Гурья Назарьева дети его Михайло да Андрей да Иван по своих душах и родителях на воспоминание вечных благ и совершена сия церковь и освящена осьмые тысячи 152 году месяца августа в 28 день на память Моисея Мурина».

В 1546 г. во имя Рождества Христова был освящен придел церкви Жен-Мироносиц на Завеличье в Пскове. Храм стоит на невысоком холме посреди равнинного Завеличья и окружен кладбищем. Церковь была возведена на средства известного Московского (прежде — Новгородского) митрополита Макария. В 1-й Псковской летописи можно встретить сведения и о заказчиках храма: «…церковь поставиша на скудельницах святых Жен-Мироносиц приказщик Богдан Ковырин да Григореи Иванов Титова Кирилла мыльника да и придел в него имя святого Кирила поставиша, да и о слоужбу вседневноую учиниша и попов и дьякона, да общее житие составиша…» С основанием каменного храма здесь был учрежден общежительный монастырь, церковь сделана соборной. Мироносицкий монастырь был упразднен в 1764 г., а церковь была обращена в приходскую и кладбищенскую, действовавшую до 1930-х годов, затем здесь поместился склад «Росбакалеи». Ныне храм передан Псковской епархии РПЦ.

Также церкви, освященные в честь Рождества Христова, есть в Украине (г. Тернополь, храм 1602 г. постройки), Болгарии (с. Арбанаси, церковь 1550 г. основания), Грузии (г. Тбилиси, 1500 г. постройки; с. Мацхвариши, 1000 г. постройки; г. Мартвили, 900 г. постройки) и Израиле (между 327 и 535 гг. постройки).

Старообрядческие храмы Рождества Христова

В древности на все великие праздники службы совершали особенно торжественно, в течение всей ночи, т.е. всенощным бдением. В настоящее время в большинстве старообрядческих приходов всю ночь молятся только на Пасху, а в остальные праздники совершают положенную по Уставу службу с перерывом — накануне вечером и утром. Но в некоторых общинах начинают возрождать традицию молиться ночью и службу Рождеству Христову, например, в Екатеринбурге, Коломне, Гомеле, Рязани. Особенно торжественно, с молебном после Литургии, отмечают Рождество в храмах, освященных во имя этого праздника. Это приходы Русской Православной старообрядческой Церкви Москвы (собор Рожества Христова Рогожской общины), Екатеринбурга, д. Андроново Московской области и д. Павликово Ярославской области. Во имя Рождества Христова освящены белокриницкие приходы в Сиднее (Австралия) и Журиловке (Румыния).

Храмы Русской Древлеправославной Церкви, освященные во имя Рождества Христова, находятся в г. Улан-Удэ (Бурятия) и с. Сосновка (Украина, Полтавская область).

Во имя Рождества Христова была освящена моленная 1-й Московской общины Поморского законобрачного согласия. Храм был двухэтажным. На первом этаже находилась раздевалка и помещение для заседаний Совета общины. Весь второй этаж занимало храмовое помещение в виде большой длинной залы без колонн и перегородок высотой в семь аршин. Иконостас был трехъярусным. Снаружи храм был украшен одной главой с крестом. Здание было снесено в 1970-х годах.

Полезное по теме:

- Зачем родился Христос? Проповедь иерея Константина Литвякова на Рождество Христово;

- Како подобает Христа славити: православные традиции праздника («Христос раждается славите», текст);

- Рождество на Руси. Традиции праздника

Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века

Год назад на сайте

«Богослов.ru» была опубликована заметка игумена

Дионисия (Шлёнова), преподавателя МДАиС, о празднике Богоявления, в которой читателям портала

был обещан полный вариант статьи о праздниках Рождества Христова и Крещения. Сегодня редакция исполняет обещанное и с

согласия автора предварительно публикует статью из готового к изданию очередного номера академического журнала «Богословский

вестник».

Настоящая

статья посвящена вопросу о времени празднования Рождества и Крещения. Начиная с

конца VI в. он стал бурно обсуждаться, оказавшись

в средоточии разногласий между защитниками православного вероучения и их

оппонентами — представителями Армянской церкви, не принявшей Халкидонского собора.

Споря

друг с другом на обрядовые темы, византийцы и армяне придавали им почти что

вероучительное значение. Для первых было само собой разумеющимся, что

Рождество и Крещение должны праздноваться 25 декабря и 6 января соответственно.

Последние же, напротив, были убеждены в необходимости праздновать оба эти

праздника в один день — 6 января. И те, и другие не сомневались в древности и

апостольском происхождении своей литургической традиции и не намеревались

уступать друг другу. Бывший армянский царь Гагик II

Багратид писал во второй пол. XI

в. в «Грамоте веры»: «Ныне это учение [празднование Рождества 6 января],

которое мы исповедуем и в котором мы стоим непоколебимо и с твердой верой до

конца времен»[1].

Истории и

особенностям праздников Рождества и Крещения посвящена огромная литература,

множество статей и монографий[2]. Учеными неоднократно

обсуждалось время их появления, пути распространения в Древней Церкви и в

Византии, их соотношение друг с другом и отношение к другим праздникам,

посвященным воспоминанию событий Священной истории, прежде всего к Пасхе,

Благовещению и Сретению. Не раз сторонники различных гипотез вступали между

собой в научные дискуссии ради того, чтобы лучше уяснить причины и время

возникновения праздников. Так, в конце XIX

в., а потом в середине XX в. на Западе

велись споры между представителями «апологетическо-религиозно-исторической

гипотезы» (apologetisch-religionsgeschichtliche Hypothese), связывавшей установление Рождества с борьбой

христиан против языческого культа «непобедимого солнца», и защитниками так

называемой «спекулятивно-календарной гипотезы» (spekulativ-kalendarische Hypothese), соотносившей время празднования Рождества со

временем празднования Благовещения-Пасхи[3].

Интересующую

нас тему затрагивают труды отечественных дореволюционных исследователей Ф. А.

Смирнова[4], М. Н.

Скабаллановича[5] и свящ. Корнилия

Кекелидзе[6]. Они писали с

учетом иностранной библиографии и древних источников, однако к настоящему

времени их работы в значительной степени устарели. В течение XX в. история праздников Рождества и Крещения была

существенно дополнена и предстала в новом свете, в частности благодаря работам

выдающегося ориенталиста М. ван Эсбрука, а также в специальных исследованиях Х.

Форстера, С. К. Ролл, М. Меррас[7] и др. Помимо

ряда более или менее убедительных гипотез и реконструкций в научный оборот

введен богатый материал по истории праздников, который ждет еще дополнительного

осмысления.

Отправной

точкой для написания данной статьи стало первое обличительное слово против

армян прп. Никиты Стифата (ΧΙ в.), впервые

опубликованное на страницах 7-го тома «Богословского вестника»[8]. В этом слове Стифат опровергает учение армян о

единой сложной природе Христа через указание на неправильный с его точки зрения

литургический обычай — праздновать Рождество и Крещение в один день 6 января.

Как уже было

отмечено во вступительной статье к указанной публикации, антиармянские слова скорее всего были написаны ок. 1050 г.[9] во время четырехлетнего пребывания армянского католикоса Петроса I Гетадарца (1019-1054/8?) в Константинополе с 1049 по 1052 г. В «Хронографии» Матфея

Эдесского описана мирная встреча католикоса с императором и патриархом[10], но ничего не сказано о полемике, хотя столкновение на богословском поприще

между византийцами и учеными армянами из свиты Петроса представляется

вероятным. На первый взгляд может даже показаться, что полемика велась в

одностороннем порядке со стороны византийцев в лице Никиты Стифата. Однако

после изучения недавно изданного по древнеармянским рукописям «Слова против диофизитов»,

написанного современником Стифата вардапетом Ананией Санахнеци[11], позиции полемистов могут быть представлены более отчетливо. Хотя

Анания не состоял в свите католикоса и едва ли у него была возможность

когда-либо встретиться со Стифатом, он написал свое полемическое слово по

просьбе Петроса Гетадарца и обсуждал, как будет видно далее, в том числе и

вопрос о времени празднования Рождества и Крещения.

1. ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Современные

представления о праздниках Рождества и Крещения не соответствуют в полной мере

древнецерковной литургической традиции. Вплоть до настоящего времени история

богослужебного годового круга на протяжении первых трех веков христианства

реконструируется во многом предположительно, исследователю приходится иметь

дело с фрагментарными разрозненными свидетельствами. С трудом вырисовывающаяся

картина многообразна и несводима к более стройным и ясным схемам, сложившимся

впоследствии.

М. Меррас

подчеркивает совпадение времени празднования Богоявления с началом годового

цикла евангельских чтений. В Ефесе, городе святого апостола и евангелиста

Иоанна, начинали данный цикл с Евангелия от Иоанна, в котором с наибольшей

глубиной передано богословие воплощения. В Иерусалиме в начале цикла читали

Евангелие от Матфея с подробным изложением Рождества Христова в Вифлееме, а в

Александрии — Евангелие от Марка, которое начинается с изложения Крещения на

Иордане[12].

В Древней

Церкви по крайней мере к IV в.

определились три главнейших праздника — Пасха, Пятидесятница и Богоявление.

Именно праздник Богоявления напоминал о пришествии в мир Богочеловека Христа.

На Востоке он торжественно отмечался 6 января. Праздник этот соотносился не

столько с конкретными историческими моментами из жизни Спасителя, но с самим

уникальным фактом Его пришествия в мир, с явлением миру Богочеловека Христа,

Младенца, Отрока и тридцатилетнего Мужа, вышедшего на евангельскую проповедь.

В то же самое

время отдельные христианские общины могли делать особые акценты, соотнося

праздник Богоявления с теми или иными событиями из жизни Спасителя — с

Рождеством, поклонением волхвов или Крещением. Праздник Богоявления был также

праздником «светов», хотя согласно византийской традиции, сложившейся позднее,

это именование (Φῶτα) было усвоено

ставшему самостоятельным празднику Крещения Господня. Еще св. Иустин Мученик

писал о крещенской купели: «Именуется эта купальня просвещением, потому что

просвещаются умом те, которые познают это»[13]. В ряду этих

воспоминавшихся общинами евангельских событий самое важное место занимало

Рождество, причем не только в западной, но и в восточной традиции.

На основании

имеющихся данных, которые будут приведены ниже, современные ученые обычно

предлагают следующую географическую и временную локализацию совершения

праздника Богоявления в пределах Римской, а со временем Византийской империи:

Богоявление праздновали 6 января в восточных провинциях и в Галлии, а 25

декабря — в Риме и Северной Африке. При этом сторонники декабрьского времени

празднования достаточно спокойно признавали вторую январскую дату, хоть и

рассматривали ее не столько в качестве указания на самостоятельный праздник,

сколько видели в ней органичное продолжение или даже завершение начатых в

декабре торжеств. На Западе праздник Рождества, длившийся в течение двух

недель, завершался поклонением волхвов, знаменовавшим явление воплотившегося

Богочеловека языческому миру[14]. Как известно,

в западной традиции празднование Крещения, хотя и было введено после Рождества,

не получило такого значения, как на Востоке.

На Востоке шел

обратный процесс: постепенно все в большем числе областей происходило

перенесение даты Рождества Христова с 6 января на 25 декабря. Таким образом, в

конце концов, и на Востоке, и на Западе пришли почти что к максимальной

унификации в области вероучения и богослужения. Несмотря на разнообразие

традиций и неспешность распространения литургической практики в силу

приверженности местным обычаям, к середине V

в. в Византии было достигнуто полное единство. Даже в Армянской церкви,

впоследствии ставшей оплотом «единого» праздника, в течение некоторого времени

после Халкидонского собора совершался отдельный праздник Рождества[15].

2. КАЛЕНДАРНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ДАТЫ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Историко-литургические

истоки праздника Рождества-Богоявления приоткрываются в связи с «внутренними»

причинами установления его даты. Она вычислялась, во-первых, путем прибавления

определенного числа дней к дате Благовещения, почти что совпадавшего, как будет

показано ниже, с Пасхой, и, во-вторых, через отождествление дня пришествия в

мир Христа Спасителя, второго Адама, со днем творения Адама первого. И то, и

другое соответствие были тесно связаны с особенностями древней иудейской

традиции, отчасти унаследованной христианами.

1. Древние

иудеи обращали внимание не столько на рождение праведника, сколько на его кончину,

становившуюся отправной точкой не только для грядущей вечности, но и для

определения начала жизни святого человека. При данном подходе знание дня смерти

позволяло также вычислить день рождения — в таком случае обе даты практически

совпадали. Согласно «спекулятивно-календарной гипотезе» древние христиане сходным

с иудеями образом хронологически сопоставляли пришествие в мир и воскресение

Христа Спасителя, наступившее вскоре после Его добровольной смерти. Праздник

Пасхи в сознании древних христиан стал совпадать по срокам со временем

Боговоплощения, с днем благой архангельской вести, в который по свидетельству

Священного Писания и вере Церкви спасительный Плод появился во чреве Пресвятой

Девы. Прибавление девяти месяцев — обычного срока для чревоношения — к предполагаемому

времени Боговоплощения и вело к определению даты Рождества Христова.

Насколько

две обсуждаемые даты Рождества — 25 декабря и 6 января — отвечают вышеизложенной

«гипотезе»? 25-му декабря предшествует, если отсчитать назад девять месяцев, 25

марта, а 6-му января — 6 апреля. В расчетах древних христиан встречался и тот,

и другой день[16]. Созомен в

своей «Церковной истории» сообщает о том, что малоазийские еретики-монтанисты

согласно солнечному календарю («следуя одним солнечным кругам»), в отличие от

большинства других христиан, пользовавшихся лунным календарем, высчитывали день

Пасхи (14 нисана) от дня весеннего равноденствия, который приходился на девятый

день до апрельских календ, т. е. на 22 марта. Четырнадцать дней спустя, а

именно 6 апреля, они и совершали Пасху, если она приходилась на воскресенье; а

если нет, то праздновали ее в ближайший воскресный день (Пасха могла

праздноваться от 14 до 21 нисана)[17]. Для

монтанистов день весеннего равноденствия, бывший отправной точкой для

вычисления дня Пасхи, — это праздник начала мира, «начала творения солнца и

первого месяца»[18].

Другая дата страдания

Господа — 25 марта — упоминается в значительно большем числе источников, в

основном западных. Так, Тертуллиан (III в.) в

сочинении «Против иудеев» писал: «Страдание Христово <…> совершилось в

месяце марте во время Пасхи, в восьмые апрельские календы <…>»[19], т. е. 25

марта. О том же утверждается в сочинении «О вычислении Пасхи» (De Pascha computus)[20], приписываемом

св. Киприану Карфагенскому, а также в одном из разделов «Хронографа» Филокала (Depositio episcoporum), памятника сер. IV в.[21] В сочинении «О

солнцестоянии и равноденствии зачатия и Рождества Господа нашего Иисуса Христа

и Иоанна Крестителя» утверждается совпадение дня страдания Господа и дня

Боговоплощения: «Наш Господь был зачат в восьмые апрельские календы в месяце

марте — день страдания Господа и Его зачатия. Ибо в день, в который Он был

зачат, Он пострадал»[22].

2. Пока древние

христиане ограничивались в своем календарно-литургическом цикле празднованием

Пятидесятницы и Пасхи, по времени почти что совпадавшей с Боговоплощением,

естественно они соотносили творение мира и ветхого Адама со временем пришествия

в мир Нового Адама — Христа. Так, например, в сочинении «О вычислении Пасхи»

день 25 марта именовался днем творения мира, а день рождения, или воплощения

Христа[23], приходился на

4-й день от сотворения мира, совпадая с днем творения солнца: «О, как прекрасен

и божественен Промысл Господа, чтобы в тот день, в который было создано солнце,

в тот самый день родился Христос в пятые апрельские календы в четвертый день

недели…»[24].

В некоторых

регионах праздник Богоявления-Рождества или Крещения отмечался особо через 9

месяцев, в начале римского года. В памятнике сирийской письменности (не позже

нач. IV в.) «Учение апостолов» сказано: «Соблюдай день

Светов (т. е. Богоявления)[25] нашего

Спасителя, который глава праздников Церкви, в шестой день месяца канун[26] согласно

долгим вычислениям греков…»[27]. В связи с появлением

особого праздника Богоявления иногда проводилась не менее яркая параллель между

творением мира и явлением миру родившегося Спасителя, тем более что некоторые

иудеи полагали, что первый Адам был сотворен 6-го числа месяца тишри, т. е. 6

января. Так, например, рабби Елиезер во II

в. по Р. Х. писал: «В тишри мир был сотворен; в тишри патриархи были рождены; в

тишри патриархи умерли… На новый год Иосеф освободился из темницы; на новый год

прекратилось рабство наших предков в Египте»[28].

Армянский

богослов VII в. Анания Ширакаци, позиция которого

подробнее будет изложена ниже, в конце своего «Слова о праздниках Рождества и

Крещения», пересказывая утерянное сочинение св. Поликарпа Смирнского, писал: «…рождество

произошло в первый день недели. И подобало, чтобы в тот день, в который

началось творение — что было, конечно, прообразованием, — чтобы в тот день

Спаситель всех пришел в мир, родившись, но сохранив девство непорочным»[29].

3. ПРАЗДНОВАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 6 ЯНВАРЯ

Древнейшее

датируемое историческое свидетельство о праздновании Богоявления[30] содержится у

языческого историка Аммиана Марцеллина, описавшего участие Юлиана Отступника

еще до открытого перехода на сторону язычества в церковном праздновании

Богоявления, совершавшемся в Лютеции (Lutetia Parisiorum; позднее Париж): «И

чтобы скрыть это, в праздничный день, который христиане в январе месяце

называют Богоявлением (Epiphania), [Юлиан,]

войдя в их церковь, торжественно поклонился изображению и удалился»[31]. Наиболее

вероятной датой для данного события оказывается 6 января 360 г.[32] Византийский