Приблизительное время чтения: 15 мин.

21 сентября православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы. Это событие — рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны — описано в Церковном Предании. Мы расскажем об истории, смысле и народных традициях, связанных с праздником.

Что такое Рождество Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — полное название праздника, который Русская Православная Церковь отмечает 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старому стилю). Это один из двунадесятых православных праздников. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Рождество Богородицы — Богородичный праздник.

Событие, которое мы празднуем в этот день, не описано в Новом Завете. Знания о нем пришли к нам из Церковного Предания, одного из источников нашего вероучения, вместе со Священным Писанием.

Предание, рассказывающее о Рождестве Девы Марии, а именно — Протоевангелие Иакова — было написано во II веке. А отмечать праздник как отдельный значимый день стали ко второй половине V века. Об этом мы, например, читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы).

Когда празднуется Рождество Богородицы

Православные христиане празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старому стилю). Это непереходящий праздник, то есть дата его остается неизменной каждый год.

Праздник по православной традиции продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

Что можно есть на Рождество Богородицы

В 2022 году праздник выпадает на среду, день постный, ради праздника разрешается рыба.

События Рождества Пресвятой Богородицы

В Новом Завете мы не найдем практически ничего о земной жизни Богородицы. Евангелия не дают сведений о том, кто были родители Девы Марии и при каких обстоятельствах она родилась.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. Существует так называемое Протоевангелие Иакова, написанное в II веке. В нем мы читаем, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет и были бездетны. Это было источником скорби для пары и вызывало общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник не разрешил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты не создал потомства Израилю». После этого безутешный Иоаким удалился в пустыню для молитвы, Анна же осталась дома и тоже молилась. В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».

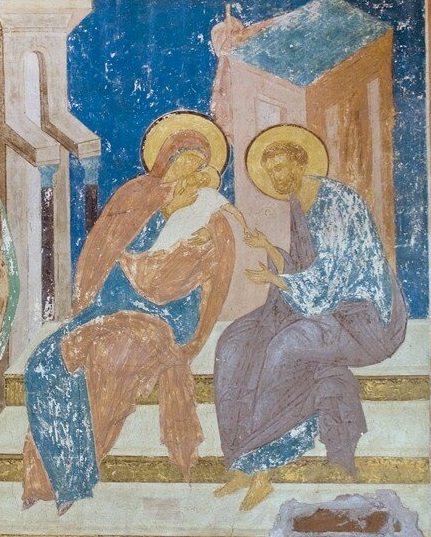

Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. Как пишет Протоевангелие Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила». Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

История празднования Рождества Богородицы

Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к V веку. Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

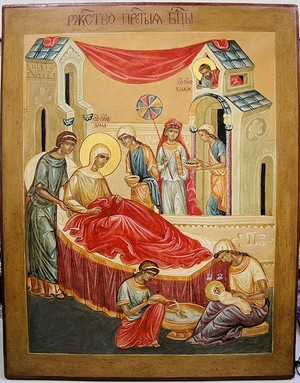

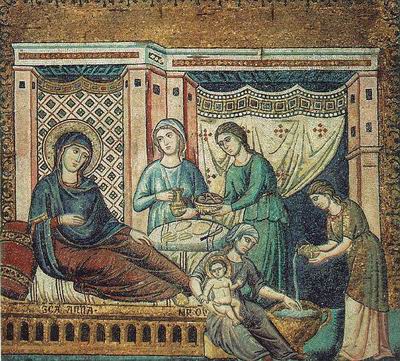

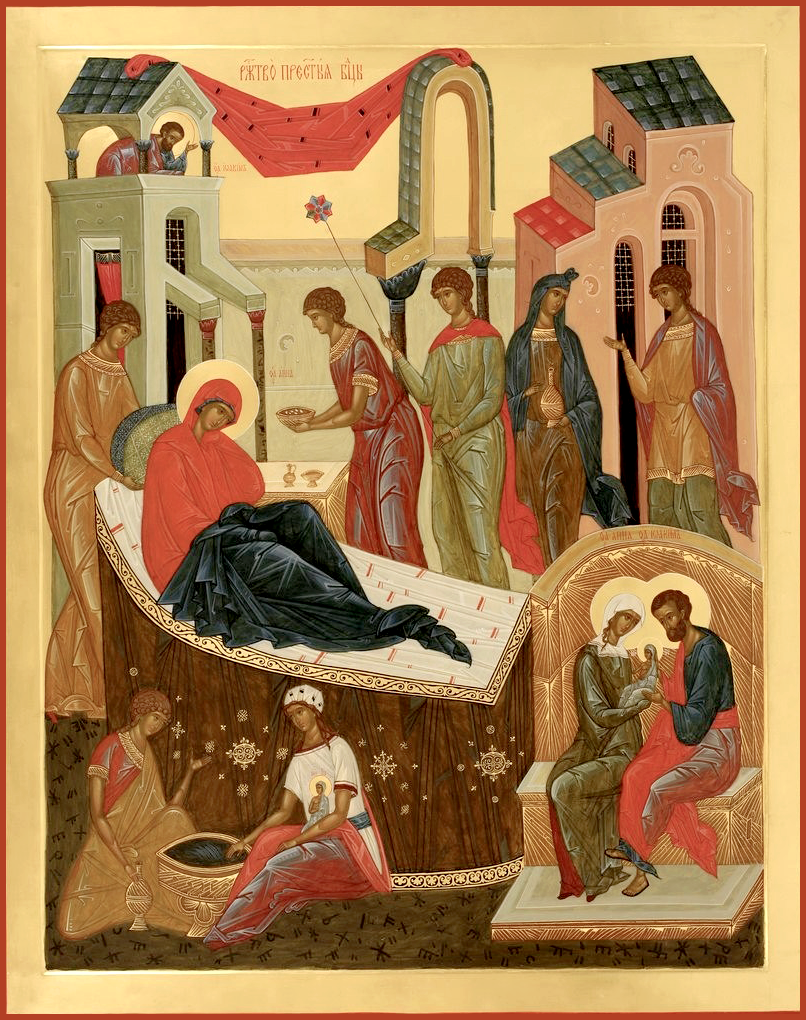

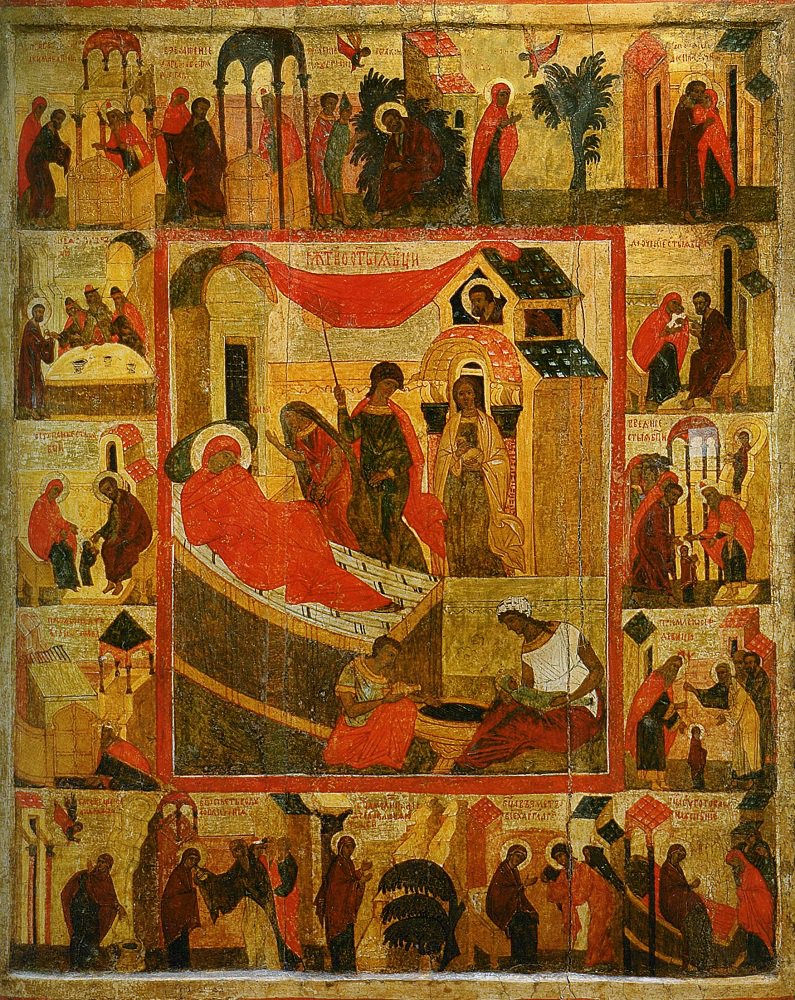

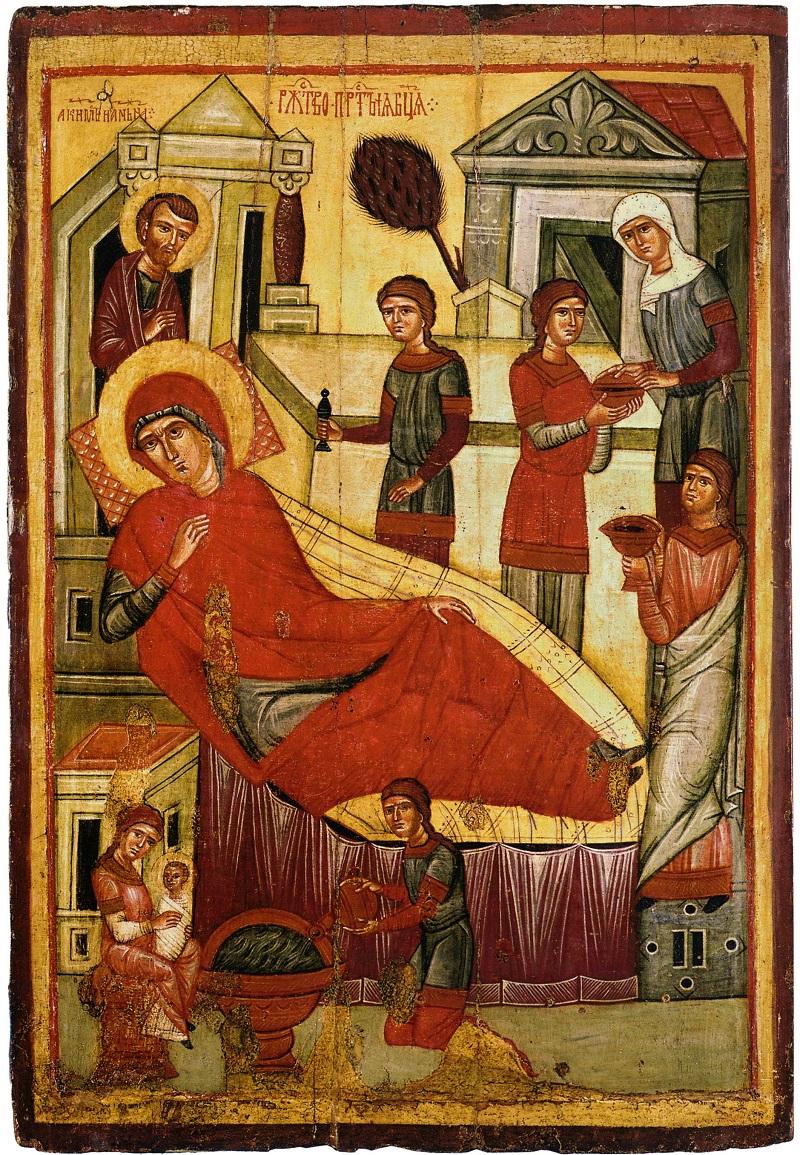

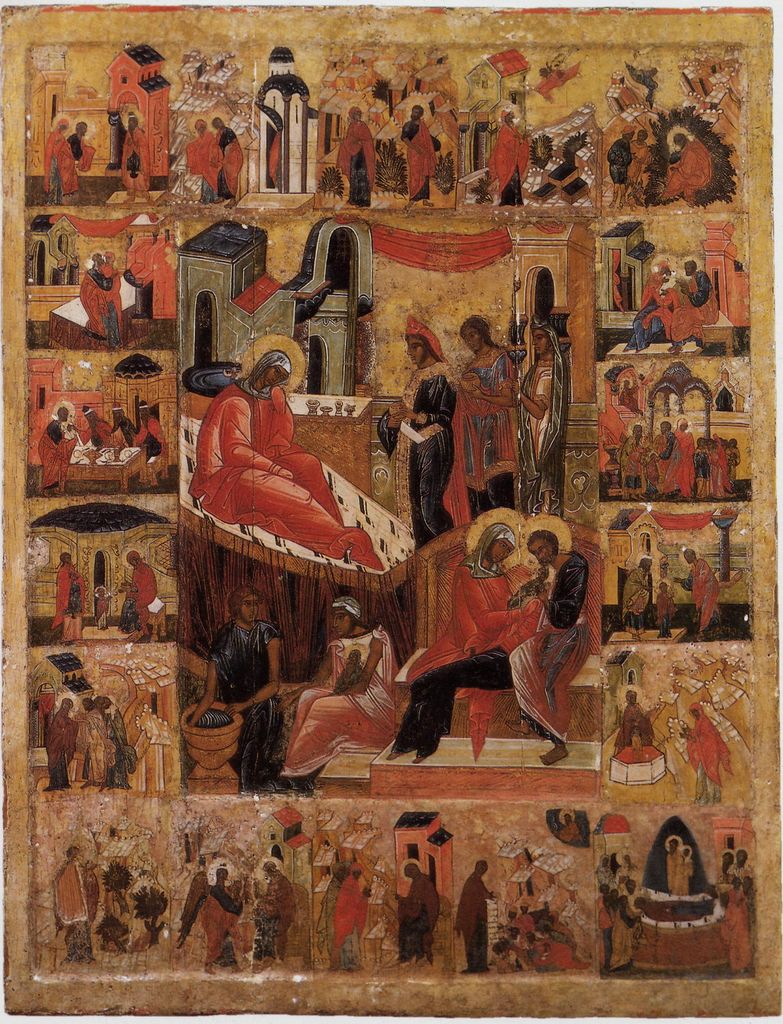

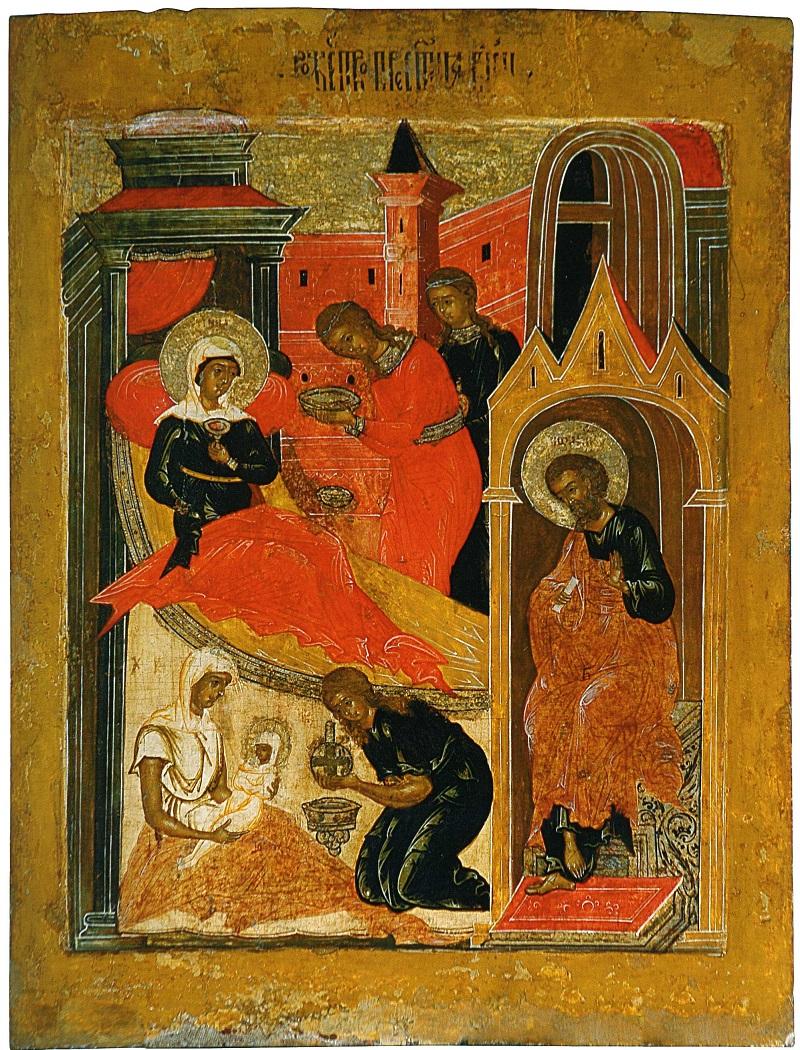

Икона Рождества Богородицы

Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения Богородицы).

Есть и другие древние изображения праздника: фрески в Киевском Софийском соборе (первая половина XI века) и в Преображенском соборе Мирожского монастыря (XII век), композиция в церкви Иоакима и Анны сербского монастыря Студеница (1304 год).

Традиционно на ранних иконах и фресках иконописцы изображали в центре композиции праведную Анну — мать Девы Марии. Роженица полулежит на высоком ложе, перед ней стоят женщины с дарами, акушерка и служанки, которые омывают Богородицу в купели.

С каждым веком этот иконописный сюжет обогащался все новыми и новыми подробностями. К примеру, стали изображать стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птиц. Сейчас икону Рождества Богородицы часто делают житийной, то есть дополняют основной сюжет отдельными композициями (клеймами) — сюжетами из истории события. Плач Иоакима в пустыне, благовестие Иоакиму и благовестие Анне, встреча супругов у Золотых ворот Иерусалимского храма и так далее.

До наших дней дошла роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, которую в 1502 году выполнил великий иконописец Дионисий. Это фреска над главным входом, которая изображает святую Анну на ложе; купель; приходящих поклониться Рожденной жен и дев с сосудами в руках; Иоакима и Анну с Девой Марией на руках.

Богослужение Рождества Богородицы

В VI веке преподобный Роман Сладкопевец написал кондак Рождеству Богородицы, но текст его не сохранился до наших дней. Самое древнее песнопение праздника — тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево». Скорее всего, он был составлен в V—VII веках. Кроме того в современную службу праздника входят, например, песнопения святителя Андрея Критского (VII век), преподобного Иоанна Дамаскина VIII век), Константинопольского патриарха Германа (VIII век).

Тропарь Рождества Богородицы

Глас 4:

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Перевод:

Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак Рождества Богородицы

Глас 4:

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.

Перевод:

Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева — от смертной гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.

Величание Рождества Богородицы:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Перевод:

Величаем Тебя, Пречистая Дева, и почитаем святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Молитва первая на Рождество Богородицы

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая на Рождество Богородицы

Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем: призри милостиво на рабы Твоя и Твоим всесильным ходатайством ниспосли коемуждо потребная. Вся верныя чада Святыя Церкви спаси, неверныя обрати, заблуждших на путь правый настави, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество ко благу направи, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услыши, болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты веси, Всемилостивая, яко немощны, яко грешнии, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия, обаче буди нам в помощь, да ни коим грехом самолюбия, соблазна и диавольского прельщения прогневляем Бога: Тя имамы Предстательницу, Иже не отринет Господь. Аще бо восхощеши, вся даровати нам можеши яко благодатный источник, верно поющим Ти и превозносящим преславное Твое рождество. Избави, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестно призывающих святое имя Твое и покланяющихся честному образу Твоему. Ты бо молитвами беззакония наша туне очищаеши, темже Тебе припадаем и паки вопием: отжени от нас всякаго врага и супостата, всякия напасти и губительнаго неверия; молитвами Твоими, подающи дожди благовременны и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наша страх Божественный ко исполнению заповедей Господних, да вси тихо и мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему бо, яко Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья на Рождество Богородицы

О, Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, от неплодове по обетованию рождшаяся и чистоты ради души и тела Твоего сподобльшаяся быти Материю Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже ныне на небеси пребывавши и имаши велие дерзновение ко Пресвятой Троице, от Неяже, яко Царица, венцем вечнаго царствования увенчана еси. Темже смиренно к Тебе прибегаем и просим: исходатайствуй нам у Всемилостиваго Господа Бога прощение всех прегрешений наших вольных и невольных; страждущему отечеству нашему спасения, мира, тишины и благочестия возстановление, времена мирны и безмятежны, крамол злых непричастны; ко изобилию же плодов земных, воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, яже к житию и спасению нашему потребная, испроси нам у Сына Твоего, Христа Бога нашего. Наипаче же благопоспеши нам украситися благими нравы и добрыми делы, да, елико мощно, подражатели будем святому Твоему житию, имже от юности на земли украшалася еси, благоугождающи Господу; сего ради явилася еси честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Ей, Госпоже Пресвятая, буди нам во всем скорая Помощница и премудрая ко спасению Наставница, да Тебе последствующи и Тобою воспомоществуеми, сподобимся наследницы быти Небеснаго Царствия, страданиями Сына Твоего исходатайственнаго, исполнителям же святых заповедей Его обещаннаго. Ты бо еси, Госпоже, едина наша по Бозе надежда и упование, и Тебе весь живот наш предаем, чающе Твоего ради ходатайства и заступления не посрамлены быти в час исхода нашего от жития сего, и на Страшном Суде Сына Твоего, Христа Бога нашего деснаго Его стояния сподобитися, и тамо вечно радоватися со всеми от века Ему благоугодившими и немолчно славити, хвалити, благодарити и благословляти Его со Отцем и Духом во веки веков. Аминь.

Проповедь митрополита Сурожского Антония на Рождество Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Всякий праздник Матери Божией — это чистая радость. Это радость не только о любви Божией к нам, но радость и о том, что земля — наша простая, родная, обычная земля — может так ответить на любовь Господню. В этом для нас радость особенная.

Когда мы от Бога получаем милость — ликует наше сердце; но иногда делается тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту способность отзываться всем естеством на милость Божию? И тогда, хотя мы знаем, что каждый из нас слаб и немощен в любви, мы можем подумать о Матери Божией. Она за всех нас ответила совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и любовью такой широкой, что Она сумела обнять этой любовью и небо и землю, открыться любовью так, что воплотился Сын Божий, и так открыться любовью к людям, что все, самые грешные, могут к Ней прийти и получить милость. Это — ответ всей земли, это ответ всей вселенной на любовь Господню.

И вот, будем радоваться и унесем радость сегодня из этого храма — не только на одно мгновение: будем её хранить изо дня в день, будем изумляться этой радости, будем ликовать этой радостью и станем эту радость давать людям, чтоб всякое сердце возликовало и утешилось и просветилось этой радостью о том, что земля может вместить небо, что человек может ответить Богу так, что Бог стал бы человеком.

И теперь, из века в век, пока мир стоит, Бог среди нас, Христос Тот же Самый среди нас, изо дня в день. И когда будет проявлена, открыта слава земли и неба, Господь Иисус Христос, истинный Бог, но и истинный человек, будет среди нас пребывать Божией Матерью, Которая дала Ему плоть Свою любовью, верой, святостью, благоговением.

Будем хранить, беречь, растить эту радость и ею жить во дни скорби, во дни тёмные, во дни, когда нам кажется, что ни на что мы не способны, что ничем не может земля ответить на любовь Божию. Ответила земля, и стоит этот Ответ вовек с воздетыми руками, молясь о нас всех, о добрых и о злых, никогда не стоя поперёк пути спасения, всем прощая — а Она имеет, что простить: ведь люди Сына Ее убили — и к Ней мы прибегаем. Потому что если Она простит, то никто нас не осудит.

С какой верой приходим мы к Божией Матери, как глубока она должна быть, чтобы каждый из нас, который своими грехами и своим недостоинством участвует в смерти Господней, мог бы сказать: Матерь, я погубил Сына Твоего, но Ты прости. И заступается за нас, и милует, и спасает, и вырастает во весь рост любви Господней.

Слава Богу за это, слава Матери Господней за эту Ее любовь. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы

Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия, считавшегося наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от соплеменников, и в этой скорби и непрестанной молитве и благотворении постепенно очищались духом и воспламенялись больше и больше любовью и преданностью к Богу и таким образом были уготовляемы Провидением Божиим к благословенному рождению Преблагословенной Дщери, избранной от всех родов в Матерь воплощенному Слову.

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35). Так скорбен и тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам Господь попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им устремляться к Богу и на Него единого возлагать свое упование.

Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним подробнее церковную песнь, изъясняющую причины радости праздничной. Через рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с естеством Божественным; возведено в первое достояние свое этим срастворением, по выражению церковной песни; отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ангелами.

Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой девы от Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом! Она — наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы царей и хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; Она Поручница грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои безчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и совершает в Церкви безчисленные чудеса, благотворные во всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добродетелями христианскими. Аминь.

Дом Иоакима и Анны

Дом Иоакима и Анны — одна из христианских достопримечательностей Иерусалима. Как говорит Церковное Предание, Дева Мария родилась в доме своих родителей — праведных Иоакима и Анны. Располагался он в северо-восточной части Иерусалима, ныне это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот.

Православные и католики до сих пор спорят о том, где точно стоял дом, и построили монастырь и базилику на расстоянии 70 метров друг от друга. Православный монастырь святой Анны — место паломничества для многих христиан мира. На первом этаже обители — церковь в честь Рождества Божией Матери, а под зданием монастыря — древняя пещерка. Считается, что эта пещерка — часть дома Иоакима и Анны.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино — духовный центр московского района Отрадное. Адрес: Алтуфьевское шоссе, дом 4.

Владыкино — одно из самых древних подмосковных сел. Первым владельцем села был благоверный князь Даниил Московский, сын святого Александра Невского и прямой потомок равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги. В 1322 году село пожаловали в вотчину тысяцкому Протасию Вельяминову, прибывшему на службу к московскому князю. От его имени село и получило свое первое название — Вельяминово.

Спустя три столетия, в 1619-ом, царь Михаил Федорович жалует Вельяминово князю Дмитрию Михаиловичу Пожарскому, но вскоре село переходит к князю Ивану Ивановичу Шуйскому. Именно при нем здесь строится деревенская церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (взамен обветшавшей церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая).

После 1653 года Святейший Патриарх Никон делает село своей вотчиной и дает ему новое название — Владыкино. Во Владыкино строят патриарший путевой дворец и еще один храм — в честь Иверской иконы Божией Матери.

Первый каменный храм во Владыкино был построен в 1770 году. Колокольня была возведена графом К. Г. Разумовским, владельцем соседнего села Петровское. К средине XIX века каменный храм сильно обветшал. В 1854-ом на месте старого построили новый, на этот раз трехпрестольный, храм с приделами архангела Михаила и архангела Гавриила. Главный престол в честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским.

В советские годы храм не закрывался, даже во времена самых жестоких гонений на Церковь. Во время Великой Отечественной войны в него не попал ни один снаряд, хотя немцы стояли совсем близко. В 70-е годы были попытки снести храм при строительстве эстакады в начале Алтуфьевского шоссе, но прихожане смогли отстоять его.

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.

Загрузка…

О Рождестве Богородицы и о Её родителях известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Там рассказано, что у благочестивой семейной пары из Иерусалима, Иоакима и Анны, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого. И вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребенка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитвам и об их потомстве будут говорить во всем мире. После этого благовестия Анна зачала. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией.

Рождество Богородицы

святитель Димитрий Ростовский

Господь, на небесах живущий, восхотев явиться на земле и пожить с человеками, прежде уготовал на ней место селения славы Своей – Пречистую Свою Матерь: ибо в обычае у царей, когда они хотят прийти в какой-либо город, предуготовлять себе в нем для пребывания палату. И как палаты земных царей созидаются искуснейшими мастерами из драгоценнейших предметов, на возвышеннейшем месте, прекраснее и обширнее всех иных жилищ человеческих, так имела создаться и палата славы Царя Небесного. В Ветхом Завете, когда Бог восхотел жить в Иерусалиме, Соломон1 создал Ему храм (3Цар.5-7 гл.; 2Пар.2-4 гл.) чрез искуснейшего строителя Хирама2, который был исполнен художества, разума и знания на всякое дело. Создал же Соломон храм из драгоценнейших веществ: из превосходного камня (3Цар.5:17-18), из благовонных деревьев: кедра и кипариса (2Цар.6:9-10), привозимых из Ливана3, и из чистого золота, на возвышеннейшем месте, на горе Мориа4. Храм был тем прекраснее, что на стенах его были еще изваяны изображения херувимов, различных деревьев и плодов (3Цар.6:18-35, 7:18-22, 29-42). Пространством храм был столь велик, что в нем могло вместиться без тесноты всё множество людей израильских, и снизошла на него слава Господня в огне и облаке (3Цар.8:10-11). Однако храм сей был недостаточен для вмещения в себе Невместимого Бога. Соломон создал Ему храм, но Вышний не в рукотворенных храмах живет. «Какой дом созиждете Мне, – говорит Господь, – или какое место для покоя Моего?» (Деян.7:49). И вот Бог благоизволил, чтобы в начале новозаветной благодати был создан нерукотворенный храм – Пречистая, Преблагословенная Дева Мария. Каким же строителем создан был храм тот? Воистину – премудрейшим, самою Премудростью Божиею, как говорит Писание: «Премудрость построила себе дом» (Притч.9:1), а всё, сотворенное Премудростью Божиею, прекрасно и совершенно. А поелику Премудрость Божия создала одушевленную палату Слова, посему создался совершенный храм для совершенного Бога, пресветлая палата для пресветлого Царя, пречистый и неоскверненный чертог для пречистого и нескверного Жениха, непорочное селение для непорочного Агнца. Сему верный свидетель на небе, говорящий к Ней: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» (Песн.4:7). И святой Дамаскин пишет: «Вся – чертог Духа, вся – град Божий, море благодатей, вся – добра, вся – ближняя Богу» (Слово 1-е на Рождество Пресвятой Богородицы).

Из каких же веществ создалась сия палата? Воистину – из драгоценнейших, ибо произошла, как от драгоценного камня, из царского рода, от Давида, который вложенным в пращу камнем, прообразовавшим камень – Христа, поразил Голиафа5 (1Цар.17:39-51); и, как из благовонных деревьев кедра и кипариса, Дева Богородица родилась из рода архиерейского, приносящего благовонные жертвы Богу. Отец Её, святой праведный Иоаким, был сыном Варлафира, ведущего свое происхождение от сына Давидова Нафана, а мать Её, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова; таким образом, Пречистая Дева по отцу была рода царского, а по матери – архиерейского. О, из сколь драгоценнейших веществ – разумею пречестнейшее происхождение – создалась Царю славы одушевленная палата! И как в Соломоновом храме каменные и деревянные здания приобретали особенную ценность от чистого золота, которым были позолочены; так в рождестве Пресвятой Богородицы благородство царского и архиерейского происхождения еще более заслужило почтения от целомудрия святых Её родителей, которое дороже, «нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею» (Притч.3:15). Ибо Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. О сем святой Дамаскин, обращаясь к святым праведным Богоотцам говорит так: «О блаженные супруги Иоаким и Анна! Воистину по плоду чрева вашего вы явились непорочными, по слову Господню: «По плодам их узнаете их» (Мф.7:16, 20). Вы устроили свою жизнь, как благоугодно Богу и как достойно сие Рожденной от вас. Ибо, живя целомудренно и праведно, вы произрастили сокровище девства – разумею Деву: прежде рождества Деву, в рождестве Деву, по рождестве Деву, и всегда Деву, единую приснодевствующую и умом, и душою, и телом. Подобало же, чтобы девство, от целомудрия рожденное, было принесено плотию Самому Единородному Свету. О, двоица чистейших словесных горлиц, Иоаким и Анна! Вы, соблюв целомудренно закон природы, божественно сподобились сверхъестественных дарований и родили миру Деву Божию Матерь. Вы, благочестиво и праведно пожив в человеческом естестве, произвели Дщерь высшую ангелов и ныне владычествующую над ангелами. О, прекраснейшая и сладчайшая Дщерь! О, крин, выросший посреди терния от благороднейшего царского корня! Тобою обогатилось царство священства»6. Сими словами святой Дамаскин ясно показывает, от каковых родителей рождена Божия Матерь, из сколь драгоценнейших веществ устроена палата Царя Небесного.

На каком же месте была устроена сия одушевленная палата? Воистину – на высочайшем, ибо Церковь дает о ней следующее свидетельство: «истинно вышши всех еси Дево чистая»7; но выше не местом, а добродетелями и высотою Божиих дарований. Местом же, где родилась преблагословенная Дева, был небольшой город в земле Галилейской, называемый Назаретом, зависевший от большого города Капернаума8, и жители его были презираемы, почему и о Христе было сказано: «из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин.1:46). Но Господь, «Который, обитая на высоте, приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю» (Пс.112:5-6), благоизволил, чтобы Его Пречистая Матерь была рождена не в Капернауме, в своей гордыне до неба вознесшемся, а в смиренном Назарете, «ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк.16:15), а презираемое и уничижаемое ими высоко и драгоценно у Него. Самое имя Назарета при сем изображает высоту добродетелей Пречистой Девы. Ибо как в Своем рождестве Господь чрез Вифлеем, что значит: «дом хлеба»9, тайно прообразовал то, что Он есть хлеб, сшедший с неба10 для оживотворения и укрепления людей: так и в рождестве Пречистой Своей Матери Он чрез Назарет изображает возвышенные предметы; ибо наименование «Назарет» означает цветущее, огражденное, увенчанное и сокровенное место11: и всё сие ясно предызображает Пресвятую Деву. Она есть цвет, прозябший от неплодной и застарелой утробы сухого дерева, цвет неувядаемый, присноцветущий девством, цвет благоухающий, родящий благоухание Единого Царя, цвет, приносящий плод, – Христа Бога Господа, единственное яблоко благовонное. Она освящена благодатью нашедшего на Нее и осенившего Её Святого Духа и есть святейшая всех святых, как родившая «всех святых святейшее Слово»12. Она исключена из числа грешных земнородных как чистая и непорочная, и не только Сама чужда греха, но и грешников отводит от беззаконий, как и взывает к ней Церковь: «радуйся, скверных изымающая дел»13. Она увенчана славою и честью: увенчана славою, ибо произросла из царского корня; увенчана честью, потому что произошла из племени архиерейского. Увенчана славою, потому что произошла от целомудренных родителей; увенчана честью, потому что почтена благовещением и служением архангела. Увенчана славою, как Матерь Божия; ибо что может быть славнее того, как родить Бога? Увенчана честью, как Приснодева; ибо что может быть почетнее, как пребыть и по рождестве девою? Увенчана славою, «славнейшая Серафим», как серафимски возлюбившая Бога. Увенчана честью, «честнейшая Херувим»14, как превзошедшая Херувимов мудростью и познанием Божества: «слава и честь и мир всякому, делающему доброе» (Рим.2:10), — говорит Апостол. Но найдется ли кто из земнородных более добродетельный, чем Пречистая Дева? Она сохранила все заповеди Господни, исполняла всю волю Господа, все наставления Его соблюла, все слова Его сокрыла в сердце Своем, оказала ближним все дела милосердия. Посему достойно Она увенчана, как творящая всеблагое. Она же есть и некое хранилище; ибо сохраняла сокровище своего девического целомудрия столь тщательно, что даже ангелу не хотела вверить оное, потому что, увидев ангела, Она смутилась от слов его и размышляла, что бы значило сие приветствие (Лк.1:29). Всё сие Назарет прообразовал в Пречистой Деве своим наименованием. И кто не скажет, как высоко воздвиглась та палата Христова по добродетелям и дарованиям Божиим? Она высока, ибо дарована с неба, хотя родилась на земле от земнородных; – с неба, ибо, как говорят некоторые из богопросвещенных мужей, Архангел Гавриил, благовестивший Захарии о рождении Иоанновом, благовестил Иоакиму и Анне о зачатии Пресвятой Богородицы и принес с неба Ей преблагословенное имя, говоря неплодной матери: «Анна, Анна! Родишь ты Дочь преблагословенную, и наречется имя Ей: Мария». Итак, Она, без сомнения, может быть названа градом святым, Иерусалимом новым, сходящим с неба от Бога (Откр.21:2), скиниею Божиею. Высока сия Божия скиния, ибо, родив Царя Христа, Она возвысилась паче серафимов. О, высота, неудобовосходимая для человеческих помыслов!

А какова красота той мысленной Христовой палаты, о сем послушай того же сладкоглаголивого Иоанна Дамаскина, вещающего о Ней следующее: «Она принесена Богу, Царю всех, одеянная благолепием добродетелей, как бы золотою ризою, украшенная благодатью Духа Святого, и слава Её внутри Нее: ибо, как для всякой жены слава её – муж, приходящий отвне, так слава Богородицы внутри Её, т.е. плод чрева Ее»15. И еще Дамаскин говорит, обращаясь к Ней: «О Дево Богоблагодатная, святая Церковь Божия, Которую духовно создал оный сотворивший мир Соломон (Премудрый Творец мира) и вселился в Нее! Не золотом, не бездушными камнями украшена Она, но вместо золота сияет Духом, вместо дорогих камней имеет многоценный бисер – Христа16. Таково украшение той палаты, гораздо прекраснее бывшего в храме Соломоновом, в котором были изображены подобия херувимов, деревьев и цветов. Но и в сей одушевленной Церкви, в Пречистой Деве, ясно виден образ херувимский; ибо своим херувимским житием Она не только сравнялась с херувимами, но и превзошла их. Если Церковь обыкла иных святых называть херувимами, воспевая: «что вас наречем святии; херувимы, яко на вас почил есть Христос»17, то тем паче Дева Богородица есть Херувим, ибо в Ней Христос почил телом Своим, и на пречистых руках Её Бог воссел, как на престоле: Дева стала престолом херувимским. Она имеет в Себе подобия и деревьев благоплодовитых, духовно соделавшись маслиною плодовитою в дому Божием и цветущим фиником (Пс.55:10), почему ныне и именуется садом живоносным, когда Церковь воспевает: «от неплоднаго корене сад живоносен израсти нам, Матерь Свою, иже чудес Бог»18. Всё сие говорится о красоте Её духовной. Но Она не была лишена и красоты телесной, как о том свидетельствуют многие учители церковные, что во всей подсолнечной не было и не будет такой прекрасной девы, какова была Дева Богородица, узрев Которую, святой Дионисий Ареопагит19 хотел бы наречь Богом, если бы не знал Бога, от Нее рожденного. Ибо Божественная благодать, коей Она была исполнена внутри, просиявала и на Её пресветлом лице. Таковую предуготовал себе палату на земле Царь Небесный – палату прекрасную душою и телом, «приготовленную как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр.21:2), притом палату пространную: «чрево Её пространнее небес содела»20 и вместился в Ней «невместимый Христос Бог».

Палаты царские обыкновенно строятся обширными, так чтобы они могли вместить не только царя, но и множество предстоящих слуг и приходящих к нему отовсюду людей. Обширное селение Слова, Пречистая Дева, пространно не только для Бога Слова, как Царя, но и для нас, притекающих рабов Божиих в Нее вселяющемуся: Бога вмещает во утробе, нас же в Своем благоутробии. Избранный сосуд Божий, святой Апостол Павел, движимый любовью, говорил к своим возлюбленным чадам: «сердце наше расширено. Вам не тесно в нас» (2Кор.6:11-12). Но у кого из святых может найтись столь пространное благоутробие, как Мариино о Боге благоутробие? Здесь вмещается и целомудренный, и грешному здесь не тесно. Кающийся имеет в Ней свое место, и для отчаявшихся и некающихся Она есть невозбранное пристанище, подобно тому, как Ноев ковчег служил пристанищем не только чистым, но и нечистым животным. В благоутробии Её без тесноты вмещаются все скорбящие, обидимые, алчущие, странствующие, обуреваемые, больные, ибо не может не быть милосердной та утроба, которая родила нам благого Бога. Палаты царей земных охраняет много вооруженной стражи, которая не всякого, желающего войти в них, впускает, но удерживает, внимательно расследуя, откуда и зачем идет. А одушевленная палата Христова, хотя и окружена Херувимами и Серафимами и бесчисленными ликами ангелов и всех святых, но, тем не менее, в двери Её благоутробного милосердия никто не препятствует войти, если бы кто сего пожелал: ни стражи не отталкивают, ни воины не отгоняют и не расследуют, зачем кто идет, но всякий входит в них беспрепятственно с молением и приемлет дар по благопотребному прошению.

Итак, будем прибегать к милосердию Рожденной от неплодной утробы с таковым приветствием:

Радуйся, всенепорочная палата Царя всех! Радуйся, селение Бога и Слова, Коему со Отцом и Святым Духом, и Тебе, Дочери Отца, Матери Сына, Невесте Святого Духа, да будет от нас смертных честь и слава во веки. Аминь.

Примечания

1 Соломон – израильский царь, младший сын и преемник царя-псалмопевца Давида, царствовал с великою славою с 993 по 953 год до Р.Х. Он укрепил границы государства, подавил внутренние смуты, завел оживленную торговлю с соседними государствами. Век Соломона был самым блестящим для наук и искусств. Слава о его богатствах и еще более о его мудрости распространилась далеко за пределы царства Израильского. Имя Соломона стало впоследствии синонимом мудреца. Боговдохновенные писания его (книга Притчей, Екклесиаст, Песнь Песней) навсегда останутся училищем мудрости и добродетели для всех людей. Конец жизни Соломона был омрачен его падением; но при самом закате дней своих он познал суету всего земного.

2 С именем Хирама в библейской истории известны два лица, оба имевшие ближайшее отношение к построению храма Иерусалимского: 1) тирский царь, находившийся в дружеских отношениях с Соломоном, прославивший себя замечательными постройками; он присылал Соломону кедры и кипарисы, плотников и мастеров для постройки храма, и 2) тирский зодчий, по проекту которого были сделаны сосуды для храма Соломонова. Здесь естественнее разуметь сего последнего. Он владел искусством и умением производить всякие изделия из золота, серебра, меди и железа, и из камней и дерев, и из пряжи, и виссона, и багряницы. См. 3Цар.7:13-40 и 2Пар.2:13-14, 4:11, 16.

3 Ливан – горный хребет в северных пределах Палестины на границе между Иудеею и Сириею, отделяет от последней Финикию, по всему протяжению которой он тянется; славится своими прекрасными деревьями, особенно кедровыми, кипарисовыми и дубовыми.

4 Мориа – гора подле Иерусалима. Гора эта представляет один из холмов, на которых построен Иерусалим; лежит к северо-востоку от Сиона.

5 В сем событии свв. отцы: Ефрем Сирин, Августин и др. видят прообразовательные по отношению ко Христу черты: Давид умертвил Голиафа камнем, брошенным из пращи, – «в образе Христа; Голиаф – в образе диавола: диавол был поражен глаголом Божиим и смирением, наконец на Голгофе был сокрушен вконец».

6 Слово св. Иоанна Дамаскина на Рождество Пресвятой Богородицы.

7 Из службы на Введение Пресвятой Богородицы. Канон, ирмос 9.

8 Капернаум – город на северо-западном берегу Геннисаретского озера или Тивериадского моря, принадлежащий к Галилее, на границе между коленами Неффалимовым и Завулоновым. Он лежал на мысе, недалеко от впадения Иордана в море. Во время земной жизни Спасителя Капернаум отличался цветущим благосостоянием и богатством. В войнах с римлянами Капернаум был совершенно разорен, и ныне остаются здесь только несколько рыбачьих хижин и одни жалкие развалины.

9 Вифлеем – небольшой, незначительный городок в колене Иудином, недалеко от Иерусалима, около 2 часов пути к югу, названный так, вероятно, по плодородию земли; место Рождества Христова.

10 По слову Самого Спасителя, Который говорил о Себе: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин.6:51).

11 «Назарет» в переводе с еврейского может означать или «отпрыск», «отрасль», «ветвь», «кустарник», или огражденное, сокровенное место.

12 Акафист Пресвятой Богородице, кондак 13.

13 Акафист, икос 5.

14 Из молитвы Богородице «Достойно есть».

15 Слово на Рождество Богородицы.

16 Там же.

17 Октоих, мученичен на стиховне в пяток, гл. 8.

18 Служба на Рождество Богородицы, 1-я стихира на «Господи, воззвах».

19 Дионисий Ареопагит – член Ареопага Афинского, обращенный к христианству ап. Павлом (Деян.17:34); был первым епископом Афинским и писал послания ко многим лицам и церквам. Свое служение он запечатлел мученическою кончиною около 96 г. в царствование Домициана. Память его 3 октября.

20 Литургия св. Василия Великого, из песн. «О тебе радуется».

* * *

Одно из православных литургических песнопений справедливо утверждает, что о Богоматери нам «удобее молчание» (приличнее молчать)! Это действительно так, поэтому целомудренное повествование канонических Евангелий отмечает лишь некоторые эпизоды Её жизни, да и то лишь в связи с Сыном. Ни слова не сказано о рождении, юности (до обручения Иосифу), достаточно продолжительной жизни после праздника Пятидесятницы (ставшего для нас Днем Святой Троицы), и, наконец, о блаженном успении.

Понятное человеческое любопытство, не желающее мириться с тем, что далеко не обо всем нам следует знать и говорить, находит себе отдушину в многочисленных апокрифических текстах, не вошедших в Библию, не имеющих догматического авторитета и содержащих немало сомнительных (мягко выражаясь) описаний. Тем не менее, некоторые из них Церковь возводит в ранг Священного Предания и фиксирует в своем литургическом наследии. Один из таких памятников – «Книга о рождении Марии» – и лежит в основе праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

В православном календаре это торжество принадлежит к разряду двунадесятых богородичных праздников и отмечается 8/21 сентября. Разумеется, нам не известен ни точный год, ни, тем более, исторический день рождения Девы. Это произошло примерно за два десятилетия до начала эры от Рождества Христова, в которой мы сейчас живем. Но поскольку рождение будущей Матери Господа символически открывает историю Новой, Христианской, эры, то логично, что именно этот праздник помещен в начало церковного года. Он выражает абсолютный смысл Дня Рождения Девы Марии как соучастницы истории нашего Спасения.

Содержание самого праздника составляет драматичная история последних лет жизни бездетной пожилой супружеской четы, Иоакима и Анны, принадлежавшей к «мессианскому роду» иудейского царя Давида. Она завершилась рождением дочери, чье будущее никто не мог предвидеть.

Мессианские ожидания евреев, достигшие в период римской оккупации (с 63 г. до Р.Х.) своего апогея, выражались для потомков династии царя Давида в надежде стать родителями Мессии-Освободителя. Остальные же надеялись на участие их наследников в Его будущем вечном Царстве. Поэтому бесплодие рассматривалось не как физический недостаток, но как наказание Божие за явные или тайные грехи. Не оставивший потомства бесследно исчезал с лица земли и из людской памяти.

Предание повествует, что Иоакиму, однажды хотевшему принести жертву в Иерусалимском храме, было публично указано на его недостоинство. Некий храмовый книжник подошел к нему и сказал: «Не надлежит тебе участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе потомство в Израиле!» «Посрамленный перед народом», старец удалился в пустыню к своим стадам, дав обет не возвращаться до тех пор, пока не получит знамения Свыше.

Остававшаяся дома Анна, узнав о бесчестии, постигшем супруга, вышла в слезах и смятении во двор и увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо едва оперившихся птиц. Этот зримый укор её бесплодию был последней каплей, переполнившей чашу страдания несчастной женщины. Рыдая, Анна возвысила голос к Богу: «Господи Боже всемогущий, давший потомство и плодородие всякой твари, и зверям, и змеям, и рыбам, и птицам, давший им радоваться на своих детенышей! Я приношу Тебе благодарность, ибо Ты приказал мне одной быть лишенной милостей благости Твоей, ибо Ты знаешь, Господи, тайну моего сердца, и я сотворила обет от начала пути моего, что если Ты дашь мне сына или дочь, я посвящу их Тебе в Святом храме Твоем».

Молитва была услышана, и явившийся ангел объявил ей о рождении благословенной Дочери. Возблагодарив Бога, Анна поспешила в Иерусалим, чтобы у Золотых ворот встретить Иоакима, получившего одновременно с ней такое же благовестие.

Родившуюся вскоре дочь назвали именем, данным ей ранее ангелом, – Мариам (Мария), что значит «госпожа» или «княгиня». Девочка, испрошенная у Бога, должна была, по обету родителей, к Нему и вернуться, чтобы воспитываться в обстановке особой ритуальной чистоты при Иерусалимском храме, подготавливаясь к своему единственному в человеческой истории служению. Поэтому в трехлетнем возрасте состоялось Ее церемониальное «Введение во Храм» (это тема следующего двунадесятого богородичного праздника).

Неожиданное и несказанное рождение Марии от пожилых родителей повторяет чудо рождения Её далекого предка Исаака у престарелых Авраама и Сарры и продолжает библейскую тему «испрошенных» у Бога детей, которым именно ввиду этого предстоит великое будущее (Иосиф Прекрасный, пророк Самуил, а незадолго до рождения Спасителя – Иоанн Креститель). Поэтому Рождество Богородицы – это праздник вселенской радости, как об этом и поется в праздничном тропаре (глас 4):

Рождение Твоё, Богородица Дева,

радость возвестило всей Вселенной:

ибо из Тебя воссияло Солнце правды – Христос Бог наш.

Он снял проклятие и дал благословение;

Он уничтожил смерть и даровал нам вечную жизнь.

В восточной иконографии Рождества Богоматери чаще всего изображается момент поднесения новорожденной Марии к груди матери Анны, лежащей на постели в окружении повивальных бабок и домочадцев. Подробно иллюстрируют историю Рождества Марии замечательные в своей чистоте и наивности фрески Джотто ди Бондоне (капелла Скровеньи в Падуе, 1304-1306 гг.).

Юрий Рубан,

канд. ист. наук, канд. богословия

Литература: Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя, написанная по-еврейски блаженнейшим евангелистом Матфеем и переведенная по-латински блаженным Иеронимом пресвитером // Апокрифические сказания об Иисусе, Святом семействе и свидетелях Христовых. М., 1999; Рашковский Е. Б. «С высоты Востока…»: Двунадесятый праздничный цикл в православном богослужении. М., 1993, с.78-81; Скабалланович М. Н. Рождество Пресвятой Богородицы. Киев, 2004; Рубан Ю. Радость всей Вселенной // «Вода живая». С.-Петербургский церковный вестник. 2007. № 9.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году — 21 сентября

О Рождестве Пресвятой Богородицы не сказано в Писании, подробности его известны из апокрифического текста середины II века «Протоевангелие Иакова».

История о Рождестве Пресвятой Богородицы

Согласно существующему Преданию, место, где произошло Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви получила распространение версия, которой придерживался святитель Димитрий Ростовский: о том, что родители Девы Марии жили в Назарете и там-то Она и родилась.

В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор около Эздрелонской долины, лежал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в истории себя не проявивший, почему евреи даже несколько презрительно отзывались о нем, говоря: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: они были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был особенно огорчен своим бесчадием, и однажды, принося свой дар Богу, он услышал от некоего Рувима жесткий укор: «Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария».

Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену».

Святой Иоаким немедля отправился в Иерусалим, взяв с собой дары как для жертвы Богу, так и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое время в Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения праведная Анна родила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял свою Благословенную Дочь и, показывая всем, просил священников благословить Ее.

Зачатие святой Анной Церковь празднует 9 декабря, называя это зачатие преславным и святым. Однако Православная Церковь не признает это зачатие бессеменным и непорочным, как учит Католическая Церковь, которая в XIX веке провозгласила догмат «непорочного зачатия». Среди католиков высказывались возражения против такого учения, почему на Тридентском соборе оно считалось лишь мнением. Но в 1854 году папа Пий IX возвел мнение о непорочном зачатии Девы Марии в степень догмата, не имея на то никаких данных ни в Священном Писании, ни в учении Отцов Церкви.

Православная же Церковь лишь рождение Господа нашего Иисуса Христа признает непорочным, ибо Он был рожден чудесным образом — от Духа Свята и Марии Девы. Дева же Мария родилась естественным путем и, хотя лично была безгрешной, все же имела природу, поврежденную прародительским грехом, и потому Сама нуждалась в искуплении. По словам св. Амвросия, «из всех рожденных женами только один свят совершенно: Господь наш Иисус Христос, Который по особенному, новому образу непорочного рождения не испытал земного повреждения».

В православной богословской литературе есть много трактатов, направленных против непорочного зачатия св. Анной Девы Марии. Мы приведем только мнение проф. Киевской духовной академии, прот. И. М. Скворцова, сказавшего: «Евангелие свидетельствует, что Св. Дух нисшел на Св. Деву и осенил Ее, и вследствие этого рождаемое от Нее — свято, совершенно чисто, безгрешно. Нужно ли поэтому, чтобы Св. Дева Сама родилась без порока? Не вследствие того, что Она от рождения была свята, а вследствие сошествия на Нее Св. Духа*** (фраза не закончена). Предание свидетельствует, что Богоматери необходимо было приготовление в храме с 3-летнего возраста. Первородный грех не мог в Ней развиваться. Воспитание при храме и молитва очищали в Ней всю душу. Окончательное же освящение было в день Благовещения. Но как мог быть очищен первородный грех, когда еще не совершилось искупление? Эта тайна благословенного Семени Жены, от века уготованного. Благодать Св. Духа могла поставить в минуту зачатия Сына Божия все существо Богоматери на такую высоту смирения и благоговения, что в зачатии не участвовало ничто человечески поврежденное».

Епископ Александр Милеант

Рождество Богородицы – великое утешение для бездетных супругов. Рождество Богородицы открывает новый церковный год – вся история Нового Завета начинается с появления на свет маленькой девочки, Которую назовут Престолом Бога, Которая станет той Дверью, через Которую явится Спаситель мира Христос.

Рождение Богородицы. Сербская песня

Тропарь Рождества Богородицы, глас 4

|

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. |

Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную. |

Кондак Рождества Богородицы, глас 4

|

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея. |

Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева — от смертной гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей. |

Величание Рождества Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

«Услышана молитва твоя!.. У тебя родится дочь!» Рождество Пресвятой Богородицы

Наталия Сухинина

Родилась в семье девочка… Обычная фраза о житейском событии. Но какими мелкими, какими невыразительными кажутся слова сии, если отнести их к событию двухтысячелетней давности, когда в праведной семье Иоакима и Анны родилась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь. Это теперь мы говорим — Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, Матерь Божия… А тогда – с виду обычный ребенок, чистый, трепетный, – доверчиво вглядывался в подаренный родителями мир, а немолодые родители радовались, глядя на Нее, и благодарили Господа за посланное к старости утешение. Родилась в семье девочка… Но день рождения Ее отмечается теперь как Рождество.

Рождество Богородицы

— Рождество Христово знаете? – Еще бы не знать нам Христово Рождество! – А ведь еще одно Рождество есть, в середине сентября, в дни последнего летнего тепла и первых робких весточек приближающейся стужи…

Нет рождественских морозов, но есть Рождество. Нет гирляндами увешанных елок, но есть Рождество. И открытки рождественские с щедрыми пожеланиями не летают почтовыми голубями по матушке-России, но есть Рождество. Тихо на земле, светло и спокойно. И тропарь рождественский тихонечко поем: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей Вселенной». Родилась в семье девочка, Своим рождением – Рождеством уже научившая нас тишине души и скромности помыслов.

Нередки сетования на дефицит положительных примеров для наших детей. Нет учителей, нет личностей, готовых повести за собой, научить добру и укрепить нетвердые детские души. А Иоаким и Анна?! Энциклопедия семейной жизни, в которой что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. Надеяться. Верить. Их презирали за бездетность, а они не роптали. Их звали праведными, а они почитали себя «грешнее всех в мире». Года серебрили их головы, а они не теряли надежды. Смиренное сердце – подарок Господу, и Он поспешает к смиренным с подарком: «Анна! Услышана молитва твоя!.. У тебя родится дочь» – возвестил благую весть Ангел. Радость великая. И тут же – поспешающая благодарность Господу: обещание посвятить Ему дочь! Какое удивительное, какое смиренное и кроткое материнское сердце. Богородица Дева унаследовала его от матери, и ни разу, даже когда по человеческим меркам было невозможно терпеть и смиряться, – не изменила щедрому родительскому наследству. И почему мы так редко молимся праведным родителям Пресвятой Богородицы? Почему не взыскуем их богатейшего опыта семейной жизни? Почему не плачем перед святой их иконой, не просим вразумления и помощи? Уж они-то в праведности своей для нас те самые образчики золотые, которых мы так жаждем и которых днем с огнем ищем в современных учебниках по педагогике и лекциях о семье и браке.

Рождество Пресвятой Богородицы лучом благодати озарило греховный земной мир. Мир затих в ожидании Спасения. Пройдет время, и маленькие ножки Марии Девы легко и ловко преодолеют высокие ступени Иерусалимского храма. А пока – пока счастливые родители склонились над дорогим чадом. Пятьдесят лет они вымаливали себе дитя. А мы… Мы быстро устаем от молитвы, нам надо сразу, нам надо сейчас, нам надо быстро. А не дается быстро, – значит без толку, сколько можно расшибать лоб о церковные настилы, сколько свечей теплить, сколько серебра изводить. Заполошные, спешащие, маловерные, нетерпеливые, обидчивые, – каких Господних подарков ждем мы, на какие щедроты надеемся?

Матерь Бога нашего празднует ныне Свое Рождество. Праздником этим Пречистая будит наши заскорузлые души от спячки и маловерия. Сегодня Рождество… Сегодня светлый день светлой славы Матери Света. Почтим Ее песнями, почтим рождественским тропарем, почтим нашей недостойной молитвой. Лишь бы только сердце не впитало в себя дыхание первых, еще осторожных осенних непогод.

Рождество Пресвятой Богородицы – не давнее событие, а чудо вечности

Несколько дней тому назад мы с вами по милости Божией вступили в новый церковный год, а ныне празднуем первый великий праздник годового богослужебного круга – Рождество Пресвятой Богородицы.

Для того чтобы понять смысл этого праздника, а вместе с ним и других праздников церковных, нам нужно прежде всего вспомнить, что церковная жизнь есть тайна, непостижимая для тех, кто находится вне Церкви.

Не случайно ведь самое важное в жизни Святой Церкви – ее средоточие, через которое мы становимся причастниками благодати Божией, мы называем ТАИНСТВАМИ.

Сами мы, своим тварным умом не могли бы постигнуть этой тайны церковной. Но Господь по Своей милости постепенно открывает ее тем, кто живет в Таинствах, кто припадает к этому источнику благодати и пьет его живую воду.

В жизни церковной есть много тайн, но одна из них постоянно открывается верующим. Мы входим в общение с ней не только тогда, когда получаем благодатные дары через Таинства, но всякий раз, когда бываем в храме и участвуем в богослужении.

Впрочем, для многих из нас, верующих, тайна эта продолжает оставаться сокрытой. Для того чтобы по-настоящему соприкоснуться с ней, нам нужно быть не простыми слушателями и зрителями того, что совершается в храме, но войти в опыт тех, кто были творцами богослужения и запечатлели его в составленных ими молитвах и песнопениях, начиная со времен апостольских, через мучеников и преподобных и кончая подвижниками нашего времени.

Творцы богослужения, в полном согласии со всеми отцами и учителями Церкви, говорят нам о том, что человек создан для Вечной жизни, что подлинной стихией, в которой только и может жить его душа, является вечность.

Когда мы погребаем наших усопших и молимся об упокоении их душ, мы просим, чтобы Господь сотворил им вечную память. Но эта молитва может относиться и к нам, живущим еще на земле, потому что и мы нуждаемся в том, чтобы Господь имел нас в Своей Вечной Памяти: ведь цель нашей жизни и есть приобщение к вечности. Поэтому самое лучшее и ценное пожелание церковное есть пожелание вечной памяти.

А мы постоянно забываем об этом. Отягощенные заботами житейскими и омраченные временными обстоятельствами нашей жизни, мы забываем о том, для чего мы созданы, забываем о вечности, в которой живет лишь то, что сотворено Господом, – ДОБРОДЕТЕЛЬ.

Все же остальное отметается и бросается в огонь – во тьму внешнюю. Нам только кажется, что оно существует, а на самом деле, как говорит один святой отец: «В начале не было зла, потому что и теперь нет его во святых и для них оно вовсе не существует»(1).

Воистину существует только жизнь в Боге и то, что идет по пути стяжания Царства Божия в нас.

Святые отцы говорят нам, что человек создан по образу и подобию Божию, что он есть венец природы и царь всей видимой твари и вместе с тем сотаинник Божией благодати. Они учат, что телом своим человек связан со всей земной тварью, потому что тело это Господь создал, персть взем от земли (Быт. 2,7), а своей душой он соединен с Горним ангельским миром. Человек стоит на грани двух миров – земного и Небесного. «В творении его, – говорит Григорий Богослов, – художническое слово созидает живое существо, в котором приведены в единство невидимая и видимая природа; созидает, из сотворенного уже вещества взяв тело и от Себя вложив жизнь, поставляет на землю иного Ангела, из разных природ составленного поклонника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцательной»(2).

Но созданный по образу Божию и поставленный Господом на грани двух миров, человек не выполнил своего предназначения: он согрешил, отпав от Бога, а через него и весь видимый мир, венцом которого он является, стал отходить от Господа. Тогда на землю явился Сын Божий, Который Своею смертью упразднил смерть и Своим Воскресением открыл нам путь к Вечной жизни. Он даровал и нам вечную память, и не только нам – верящим в Него, но и всей видимой твари.

Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, очищая от греха свою душу, поднять и одухотворить также и вещество, из которого создано его тело, сделав его достойной обителью бессмертной души. Святые отцы говорят, что в день последнего воскресения предстанут пред Господом не только наши души, но вместе с ними и наши воскресшие тела. И в этой земной жизни, в своем восхождении к Богу человек может идти только путем, который указан ему Господом, поставившим его на грани двух миров. Только в общении с этими обоими мирами и вместе с ними может человек здесь, на земле, служить Богу. Об этом нам постоянно напоминает Святая Церковь в своем богослужении.

Недавно мы с вами совершали новогоднюю службу. Мы приносили в этот день хвалу Господу не только от себя, но и от всего мира видимого и невидимого, с которым мы соединены по телу и по душе.

Об этом ясно говорится в каноне этого дня: Вся дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и вси источницы, солнце же, луна и тьма, звезды, огнь, человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тя. (3)

Тот, кто верит, что слова эти соответствуют действительности и что в богослужении мы воистину соединяемся с обоими мирами, тот понимает, какая великая тайна заключена в православном богослужении.

Тайна эта состоит не только в том, что здесь уничтожается грань между человеком и всею тварью – небесною и земною, грань, которую мы так ясно ощущаем, живя в этом привременном мире, но также и в том, что через богослужение мы преодолеваем и самые границы времени текущего естества и входим в мир вечности. Стало быть, в богослужении нет ничего временного, но все живет в вечности.

Обычно смысл празднования того или иного события из жизни Иисуса Христа или Божией Матери мы видим в том, чтобы пойти в храм, прослушать там Евангелие и песнопения, рассказывающие о событиях, совершившихся когда-то очень давно, вспомнить об этих событиях. Так можем мы отнестись и к сегодняшнему празднику, церковное предание говорит нам о том, что около 2000 лет тому назад Пресвятая Дева родилась в галилейском городе Назарете от престарелых родителей – праведных Иоакима и Анны. Оно повествует, что Своим рождением Дева Мария разрешила узы их неплодства и доставила им великую радость. Об этом рассказывают нам песнопения сегодняшнего дня, и, по-видимому, весь смысл праздника сводится к тому, чтобы вспомнить об этих событиях.

Но если мы обратимся к тексту самих песнопений и постараемся вникнуть в смысл того, что говорят их творцы, то убедимся, что такое отношение к празднику свойственно только людям внешним, не понимающим тайн церковной жизни. В действительности песнопения праздника говорят совсем иное. В стихирах сегодняшней вечерни мы слышали: Днесь неплодная врата отверзаются и дверь девическая Божественная предгрядет… Днесь всемирных радости провозвещение, днесь возвеяша ветри, спасения провозвестницы, естества нашего разрешается неплодство, и наконец: Днесь неплодная Анна рождает Богоотроковицу (4). Что же означает это днесь? (днесь разрешается неплодство, днесь Анна раждает Богоотроковицу). Есть ли это только приемы образной, поэтической речи или в этих словах заключается какой-то иной смысл?

Если рассуждать с точки зрения мудрости века сего, то утверждение реального смысла этих слов является безумием. Ведь все это совершилось когда-то очень давно. Но для тех, кто мудрствует духовная (см.: Рим. 8, 5), все, что совершилось нас ради человек и нашего ради спасения, не только произошло во времени, но и в вечности пребывает.

Поэтому, когда мы слышим сегодня, что ныне Дева Чистая от Анны происходит (5), – нам открываются врата вечности.

Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью не только для Ее родителей и родственников, живших в Назарете, но стало всемирною радостью, что оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем естества нашего разрешается неплодство и рождается плод живоносен миру (6).

Богослужение открывает нам, что Рождество Богородицы имело значение не только для живших в те дни в Назарете, но совершилось нас ради человек и нашего ради спасения, что с рождением Ее жизни рождается днесь мост (7), вводящий нас в вечность.

Прославляя Господа, мы каждое славословие заканчиваем словами: ныне и присно и во веки веков. Этими словами Святая Церковь говорит нам о том, что богослужение, которое мы совершаем ныне, будет совершаться и присно и во веки веков, потому что уже и сейчас оно совершается в вечности и приобщает нас к Вечной жизни.

В этом и заключается великая тайна богослужения, которую открывает нам Святая Церковь.

Отнимите от богослужения его сокровенный смысл, заключенный в словах ныне и присно и во веки веков, и для нас закроется текущий в нем источник Вечной жизни, вы навсегда останетесь оторванными от того, что было и ушло в безвозвратное прошлое, ибо никто из людей не может присутствовать при рождении своей матери или своего отца. Но мы знаем, что лучшие из наших подвижников, те, которые были творцами богослужебных песнопений и канонов, пили из этого источника Вечной жизни. Они на опыте познали, что богослужение открывает нам познание вечности.

И для нас, грешных, самое главное (и об этом нужно помнить всегда) заключается в том, чтобы прикоснуться к этому источнику познания, который открывается нам через тайну богослужения.

А для этого, пока еще вы здесь, на земле, с верою, благоговением и страхом Божиим воспринимайте все то, что вы видите и слышите в храме, – все, что совершается, поется, читается за богослужением.

И когда мы снова ныне входим в годовой круг богослужения, будем помнить, КТО мы и к ЧЕМУ ПРИЗВАНЫ.

И по мере вхождения в него нам будет все больше открываться великая тайна вечности.

Святая Церковь верит, что мы не одни совершаем богослужение, что вместе с нами молятся и славословят Господа Ангельские Силы и вся Небесная Церковь. Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, – воспеваем мы Великим постом на Преждеосвященных литургиях.

И не только в эти великие дни, но и во все дни церковного года, за каждой Литургией, перед малым входом, священник молится: Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и славословящих Твою благость. Именно отсюда, из этого соприсутствия и сослужения с нами уже достигших вечности и живущих вечной жизнью в Господе ангелов и святых, рождается и в нас стремление в вечность.

Поэтому во время Божественной литургии священник после принесения Господу благодарственной службы о всех святых и изрядно о Пресвятей, Пречистой, Преблагословенней Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии поминает живых и усопших и молится, чтобы Господь помянул их в Царствии Своем, то есть приобщил их к Вечной Своей Памяти, которая и есть Царство Божие.

Из этого нам должно быть ясно, что совершаемое здесь, на земле, богослужение есть не что иное, как последовательное раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого из нас, верующих, оно есть путь, ведущий нас к вечной жизни.

Поэтому и праздники церковные представляют собою не случайное собрание памятных дней, но сияющие в нашем временном мире точки вечности, прохождение через которые подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в определенной последовательности, они связаны друг с другом, как ступени единой лестницы духовного восхождения, так что, стоя на одной из них, мы уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и сегодня – чтение канона сопровождается пением Воздвиженской катавасии Крест начертав Моисей. Казалось бы, она не имеет отношения к сегодняшнему дню, но на самом деле это не так. Она говорит нам о неразрывной духовной связи следующих друг за другом церковных праздников.

Это свет Воздвижения, который озаряет нас издалека, так что уже сегодня мы начинаем входить в него.

Тайна богослужения есть величайшая из тайн Церкви. Сами мы не можем сразу постигнуть ее. Но мы знаем, что она была открыта великим и величайшим из угодников Божиих. Поэтому, входя в их опыт через те молитвы и песнопения, в которых они его запечатлели, прося их помощи и молитв за нас грешных, можем и мы постепенно начать прикасаться к этой великой тайне.

И по мере того как через это будут в нас рождаться и возрастать элементы вечности, мы по-иному, чем теперь, будем относиться и к нашей временной жизни. Мы поймем тогда, что она есть только путь, ведущий нас от дольнего к горнему, от временного к вечному.

И тогда, уходя из этой жизни, мы, может быть, сподобимся Вечного Царства, уготованного Господом для тех, кто уже здесь, на земле, начал входить в Его Вечную Память, которая есть величайшее достижение для человека, идущего от дольнего к горнему.

(1) Святитель Афанасий Великий. Слово на язычников 2 // Творения. Ч. 1. С. 127.

(2) Святитель Григорий Богослов. Слово 38. На Богоявление или Рождество Спасителя // Творения. Ч. III. С. 9-200.

(3) Служба 1 сентября. Канон индикту. Песнь 9-я.

(4) Служба Рождества Пресвятой Богородицы: на Господи, воззвах стихиры 4,5,6-я.

(5) Там же. Канон 2. Песнь 4-я, 2-й тропарь.

(6) Там же. Икос.

(7) Там же. Канон 1. Песнь 1-я, 3-й тропарь.

(† 1941)

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

В Иерусалиме, неподалеку от Львиных ворот, есть храм Рождества Богородицы монастыря Святой Анны, а под ним — пещера. Именно в ней более двух тысячелетий назад появилась на свет Та, Которую Церковь именует Богородицей. День Ее рождения почитается большим церковным праздником и носит название Рождество Богородицы.

Содержание страницы

- История праздника Рождества Пресвятой Богородицы

- День Рождения Богородицы

- Полезные материалы

- Дева Мария

- Значение праздника

- Икона Рождества Пресвятой Богородицы

- Приметы, обычаи, обряды. Что нельзя делать 21 сентября в День Рождения Богоматери?

- Богослужение

- Есть ли пост в этот день?

- Тропарь. Кондак. Молитва

- Похожие статьи

История праздника Рождества Пресвятой Богородицы

День Рождения Богородицы

Дата праздника: 21 сентября (8 сентября по старому стилю) отмечают Рождество Богородицы.

В городе Назарете жила праведная, благочестивая семья. Из колена Иудина, рода царя Давида происходил Иоаким, а его жена Анна была дочерью Матфана из рода первосвященника Аарона. Супруги прожили вместе более полувека и были в преклонных годах, но оставались бездетными.

Иоаким и Анна со смирением сносили насмешки и осуждение, которым подвергались за грехи – они, как верили иудеи, и препятствуют появлению детей. Когда первосвященник в Иерусалимском Храме по этой причине не допустил Иоакима принести жертвы, праведник на сорок дней удалился для молитвы в пустыню.

Святые праведные Богоотец Иоаким и Анна. Икона зачатия Пресвятой Богородицы.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы на девять месяцев отнесен от другого – Зачатия Пресвятой Богородицы 22 (9) декабря.

Иоакиму и молящейся дома Анне явился ангел. Он утешил супругов вестью, что им будет даровано потомство, моления их услышаны, и что потомство их будет прославлено в мире.

У Золотых ворот встретились Иоаким и Анна, спеша поделиться добрыми вестями. В положенный срок у них родилась дочь. Свое дитя праведные супруги обещали посвятить Богу, Анна дала обет, что девочка не ступит на землю до тех пор, пока не войдет в Храм.

Полезные материалы

Во исполнение обета Иоаким и Анна принесли в Иерусалимский Храм трехлетнюю дочь Марию. Маленькая девочка с легкостью вошла по высоким ступеням и оставалась в Храме вплоть до обручения с праведным Иосифом.

Дева Мария

Имя «Мария» означает «надежда» или «госпожа». Пресвятая Дева стала Надеждой и Госпожой всего человечества, ведь через Неё к нам пришел Христос.

Архангел Гавриил принес Благую весть о рождении Спасителя Деве Марии .

Иоаким и Анна неслучайно именуются «Богоотцы». Сбылись ветхозаветные обетования, что Спаситель будет происходить из рода царя и священника.

Празднование Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – таково полное наименование праздника – основано на церковном Предании. О событиях, которым посвящен праздник, мы узнаем из Протоевангелия Иакова (II век) и апокрифа, Евангелия псевдо-Матфея ( IX век).

Возникновение праздника исследователи относят к VII веку, ко времени правления императора Византии Маврикия (ок. 539-602 гг.).

Иконография: Рождество Богородицы Датировки: XIX в. Первая треть XIХ века.Происхождение: Из церкви во имя Святой Живоначальной Троицы деревни Улома, Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Череповецкий район Вологодской области). Материал: Дерево, темпера. Размеры иконы: высота 107 см, ширина 77 см Сюжет разворачивается на фоне сложного архитектурного стаффажа. Под аркой с ионическими колоннами изображена Анна со служанками. Ниже – сцена Омовения Марии. В верхних углах иконы фигуры Иоакима и Анны, которые получают благовестие от ангелов о рождении ребенка. В центре – полуфигура Господа Саваофа в облаках. В левом в нижнем углу расположена сцена встречи Иоакима и Анны у Золотых ворот, в правом – святой Иоаким. Поступила в 1938 году.Реставрация: ВХНРЦ, 1992 г., реставратор – Тимофеев Н.Г.Инв. № 1256/3. © Череповецкое музейное объединение. Литература: Куликова О.В. Древние лики Русского Севера. Из музейного собрания икон XIV-XIX веков города Череповца. М., 2009. Кат. № 115 (Илл. 116).

Значение праздника

«Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм и тварь (в лице Девы Марии), уготовляется в новое жилище Творцу» (св. Андрей Критский)

На двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы ликует вся Вселенная. РОдилась Дева, через Которую в мир придет Христос.

В святоотеческих поучениях мы находим толкование великого события. Как через жену, прародительницу Еву, человечество пало и поработилось грехом и смертью, так через Пресвятую Богородицу происходит Боговоплощение, и человечество спасено от вечной смерти.

Но спасение и Боговоплощение было бы невозможно без простых слов, сказанных юной Приснодевой Марией:

«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». (Лк. 1: 38).

Икона Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы. Ферапонтов монастырь, Дионисий.

До наших дней дошла фреска в Ферапонтовом монастыре, на которой в начале XVI века знаменитый иконописец Дионисий запечатлел праведных Иоакима и Анну с девой Марией.

Традиционная иконография праздника относится к позднему времени – в IX веке появились первые изображения: Анна на ложе, девы, омывающие младенца Марию, дары, которые принесли Анне. Но ранних изображений праздника дошло до наших дней крайне мало. Это связано с иконоборческой ересью VIII – начала IX веков, когда создание икон прекратилось, а уже написанные были уничтожены.

Позднее икона Рождества Пресвятой Богородицы становится житийной – добавляются клейма с различными событиями из жизни благочестивых Богоотец.

- Иоаким у Храма;

- его жертва отвергнута первосвященником;

- молитва Анны о даровании чада;

- Иоаким в пустыне;

- явление ангела;

- встреча праведных супругов у Золотых ворот;

- рождение Приснодевы;

- омовение новорожденной;

- служанки и девы с младенцем;

- Иоаким и Анна с Марией.

Праведный Иоаким только в XIII веке появляется на иконах Рождества Пресвятой Богородицы. Это объясняется строгими запретами иудаизма. Мужчина не мог войти на женскую половину дома в момент появления ребенка. Поэтому Иоаким изображен то заглядывающим в окно, то стоящим в дверном проеме. На более поздних иконах праведный Иоаким уже находится рядом с Анной.

Иногда на иконах можно видеть фонтан или источник. Из него пьют птицы и их птенцы. Это символическое осмысление иконописцем важной роли не только рождения, но и воспитания родителями Приснодевы Марии.

Приметы, обычаи, обряды. Что нельзя делать 21 сентября в День Рождения Богоматери?

Этот день в народе отмечен различными традициями. Первый месяц осени, в каком отмечается Рождество Божией Матери – щедрое время после уборки урожая. Если в селах были выстроены храмы в честь Рождества пресвятой Богородицы, то на ярмарки в честь праздника съезжались жители со всей округи.

Народное название праздничного дня — «Госпожинки». По традиции семейные дети навещали родителей, семьи собирались за столом.

Что нельзя делать в праздничный день:

- заниматься физическим трудом;

- ссориться с родными;

- употреблять алкогольные напитки без меры;

С праздником связаны и народные приметы:

- дождь утром праздника означает холодную зиму;

- если роса высохнет быстро, зима будет бесснежной;

- если праздничный день выдался солнечным и теплым, такой будет вся осень.

Женщины обращались с молитвами к Богоматери, прося даровать им детей, которые стали бы радостью родителям.

Богослужение

Само Рождество Богородицы предваряют предпразднство и четыре дня попразднства.

«Днесь Иже на разумных Престолех почиваяй Бог/ Престол свят на земли Себе предуготова:/ утвердивый мудростию Небеса/ Небо одушевленное человеколюбием содела,/ от неплоднаго бо корене/ сад живоносен израсти нам, Матерь Свою,/ Иже чудес Бог/ и ненадеющихся надежда,// Господи, слава Тебе». (Стихира праздника, глас 6)

В паремиях раскрывается смысл события и его значение для всего человечества. Иакову в пустыне видится во сне лестница, ангелы восходят по ней, и сам Господь дает обещание: «благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные» (Быт. XXVIII, 10–17). Во второй — Ту, Кому посвящен праздник, пророк Иезекииль называет вратами спасения (Иез. XLIII, 27; XLIV, 1–4). Последняя из паремий именует Её «Домом, преуготованном Премудростью» (Притч. IX, 1–11).

События праздника нашли отражение в творениях христианских авторов:

- в V в., — Анатолий, архиеп. Константинопольский;

- в VII в. — св. Андрей Критский;

- в VIIIв. — св. Иоанн Дамаскин и Герман, патриарх Константинопольский;

- в IX в. — Иосиф Студит и Анатолий, архиепископ Солунский.

Служба Рождества Пресвятой Богородицы сложилась уже к XI веку.

Есть ли пост в этот день?

21 сентября – в день, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы, по православному календарю поста нет. Однако, если эта дата выпадает на среду или пятницу, то верующим разрешается кушать рыбные блюда.

Тропарь. Кондак. Молитва

Тропарь Рождеству Пресвятой Богороицы, глас 4:

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный».

Кондак праздника, глас 4:

«Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая,/ во святем рождестве Твоем. /То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея».

Песнь Пресвятой Богородицы

«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чти́м святы́х Твои́х роди́телей, и всесла́вное сла́вим рождество́ Твое́.