На чтение 3 мин Просмотров 19.1к. Опубликовано 18.12.2018

Из этой статьи вы узнаете краткую историю праздника Рождество Христово, а также историю празднования Рождества в России.

Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря у католиков (католическое Рождество) и с 6 на 7 января у православных христиан.

Но какой бы веры вы ни придерживались, это не уменьшает грандиозность и величие этого праздника, его значимость для христиан и католиков.

История праздника Рождество Христово (кратко)

Рождество Христово или Праздник Рождества — это самый известный религиозный праздник, приуроченный ко дню рождения Иисуса Христа.

Из библейских преданий известно, что Дева Мария, будучи замужем за Иосифом, зачала непорочным способом в своём чреве Сына Божьего, о чем Иосифа и Марию оповестил один из Ангелов.

Когда подходило время рождения Сына Божьего на свет, римский император Кесарь Август издал указ о проведении переписи населения. По условиям переписи, на момент её проведения, все граждане были обязаны вернуться в города и деревни, в которых они были рождены.

Поэтому Мария и Иосиф возвратились в свой родной город — Вифлеем.

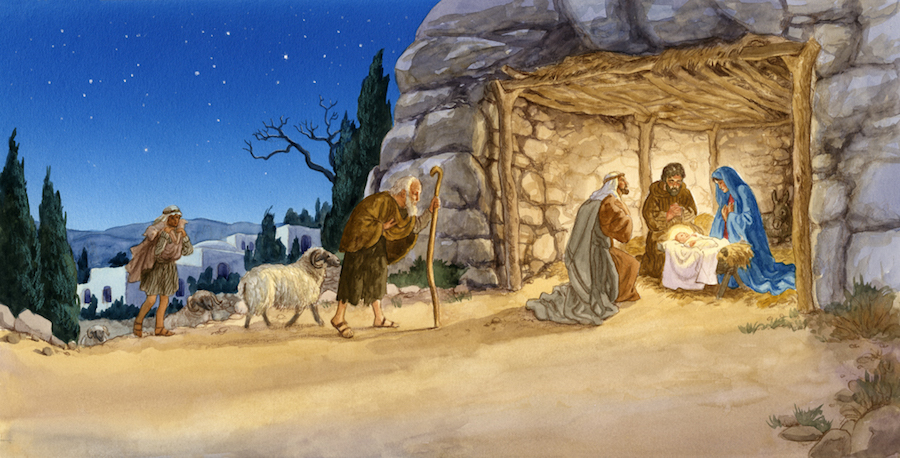

Их родной дом был наполнен людьми, так как гостиницы города не могли принять всех собравшихся для проведения процедуры переписи. В тот день Мария родила Иисуса и, спеленав, положила его в ясли.

Первыми людьми пришедшими поклониться Христу были пастухи, что пасли свои стада неподалеку.

Согласно Библии, пастухам о рождения Сына Господа возвестил всё тот же ангел.

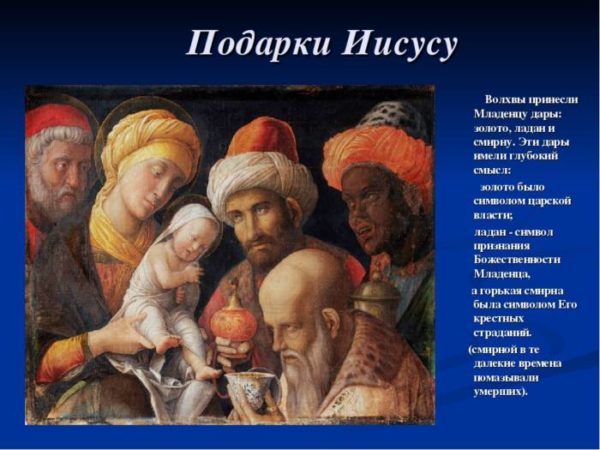

Также, с рождением Иисуса, на небе загорелась необычайно яркая звезда, впоследствии приведшая на поклон к младенцу трех Волхвов. Волхвы преподнесли в дар новорожденному Иисусу смирну, золото и ладан.

История празднования Рождества в России

Для большинства христиан и католиков праздник Рождества приходится на 25 декабря, согласно Григорианскому календарю. Наша же страна в начале XX века не перешла на него с Юлианского, поэтому празднование Рождества проходит с 6 на 7 января.

Это стало одной из причин, по которым празднование Рождества в России значительно отличается от празднования в остальном христианском мире.

Еще одной причиной стал запрет советской власти в 1918 году празднования Рождества, из-за чего и забылись многие народные обычаи, связанные с ним.

Уже через 17 лет запрет был отменен и в домах стали ставить и наряжать елки. Только теперь не рождественские, а новогодние.

Изменения коснулись и знаменитой семиконечной звезды, которую заменили на символичную для советского времени пятиконечную.

До 1918 года праздник Рождества был гораздо значимее Нового года. Но после отмены изменилось все в точности наоборот. Новый год стал главным семейным праздником, а праздник Рождества отошел на второй план.

Примечательно, что Советский Союз был единственной страной, где рождественские традиции присутствовали в праздновании Нового Года. Таким образом, Новый год в Советском Союзе стал совмещать в себе элементы двух праздников, чем и отличался в подходе празднования по сравнению с остальными странами.

С распадом Советского Союза изменений в праздновании Нового года не произошло. Праздник остался главным в году. Рождество же в большинстве случаев праздновалось православными верующими.

В последние несколько лет праздник Рождества отмечает все больше и больше людей, соблюдая при этом все предпраздничные правила православной церкви. Среди них сорокадневный Рождественский пост, а также приход в церковь для присутствия на всеобщем бдении в честь праздника Рождества Христова.

Приблизительное время чтения: 10 мин.

Событие праздника Рождества Христова

О Рождестве Спасителя и связанных с ним событиях мы знаем от евангелистов Матфея и Луки, а они, вероятно, — со слов Пресвятой Богородицы. Рассказы апостолов различны, но удивительным образом дополняют друг друга.

Матфей говорит не столько о Рождестве, сколько о событиях до и после него: как Ангел рассеял смущение Иосифа Обручника, узнавшего о беременности Девы Марии; как родившемуся Младенцу пришли поклониться волхвы. Лука же начинает с явления Ангела Самой Деве Марии: Ты обрела благодать у Бога, — возвестил Ей Ангел, — и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца (Лк 1:30–33). Далее евангелист Лука описывает обстоятельства Рождества: …вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле… И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи… в город Давидов, называемый Вифлеем… записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице (Лк 2:1–7).

Суть праздника Рождества Христова

Рождество Христово — событие, не вмещающееся в сознание. Творец Вселенной, пронизывающий Собой всë сотворенное пространство и при этом не ограниченный им, вечный и всеведущий, абсолютно нематериальный, вошел в наше земное время и пространство, стал одним из действующих лиц человеческой истории!

Сын Божий, ни на мгновение не переставая быть Богом, стал еще и Человеком — раз и навсегда! Сперва — плодом, завязавшимся в утробе Девы Марии; затем — беспомощным Младенцем, рожденным за неимением лучшего в загоне для скота; и наконец — скитальцем-проповедником, вынужденным терпеть все ограничения и тяготы обычной земной жизни, испытывающим голод и жажду, страдающим от холода и зноя, болезней и недосыпания, не имеющим где главу приклонить…

Бог становится человеком. Для чего? Чтобы человек реализовал свое предназначение; чтобы мог снова беседовать с Богом «лицом к лицу», как некогда Адам; чтобы стал незамутненным образом и подобием Божиим.

В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель Афанасий Александрийский объясняет, что у Бога не было иного способа спасти падшее человечество. Людьми, которых Он сотворил для вечной жизни, овладевала смерть; «род человеческий растлевался… и Богом совершённое дело гибло». Человек погибал потому, что нарушил Божию заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. А отменить эту заповедь постфактум Бог уже не мог: тогда Он вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не было смысла и ждать от людей покаяния: Бог, конечно, простил бы их, но покаяние не вернуло бы им бессмертия: ведь сколько грехов уже было совершено…

Выходило, по слову святителя Афанасия, «нечто… ни с чем несообразное и вместе неприличное».

Посему-то, говорит он, «бесплотное, нетленное, невещественное Божие Слово приходит в нашу область» и «приемлет на Себя тело, и тело нечуждое нашему», чтобы, во исполнение Своей же заповеди, пострадать и умереть как человек, а затем Божией силой воскреснуть и уничтожить в людях смерть, «как солому огнем».

Коротко говоря, Рождество Христово стало первым шагом, предпринятым Богом с целью спасти Свое творение от греха и его неизбежного последствия — смерти.

Тропарь Рождеству Христову:

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Перевод на русский язык:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

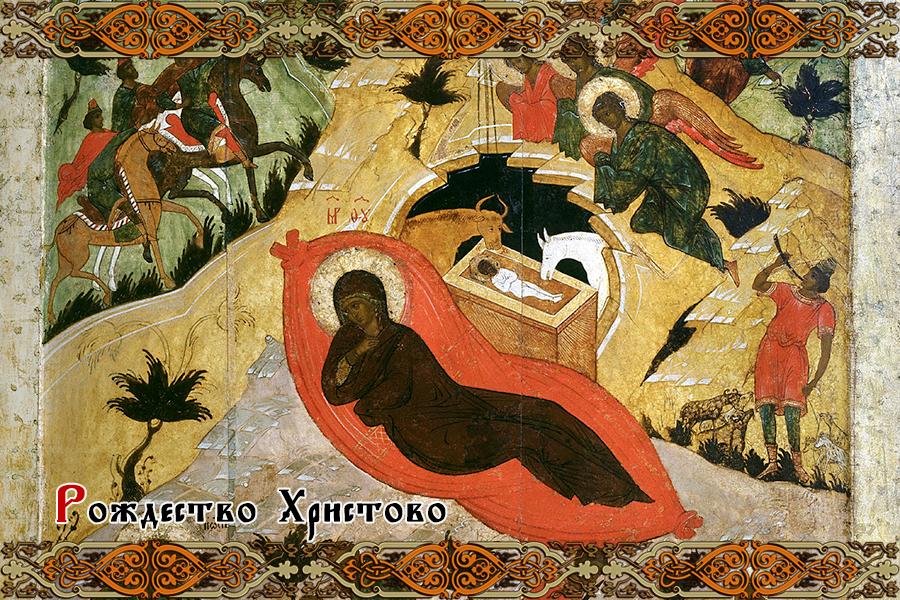

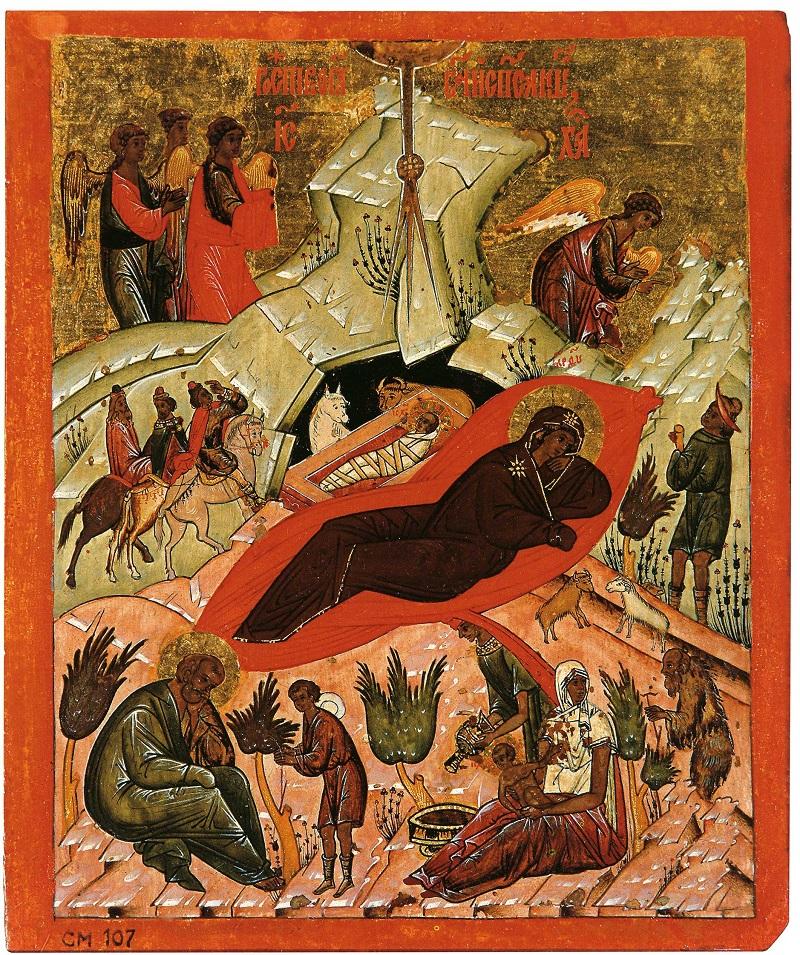

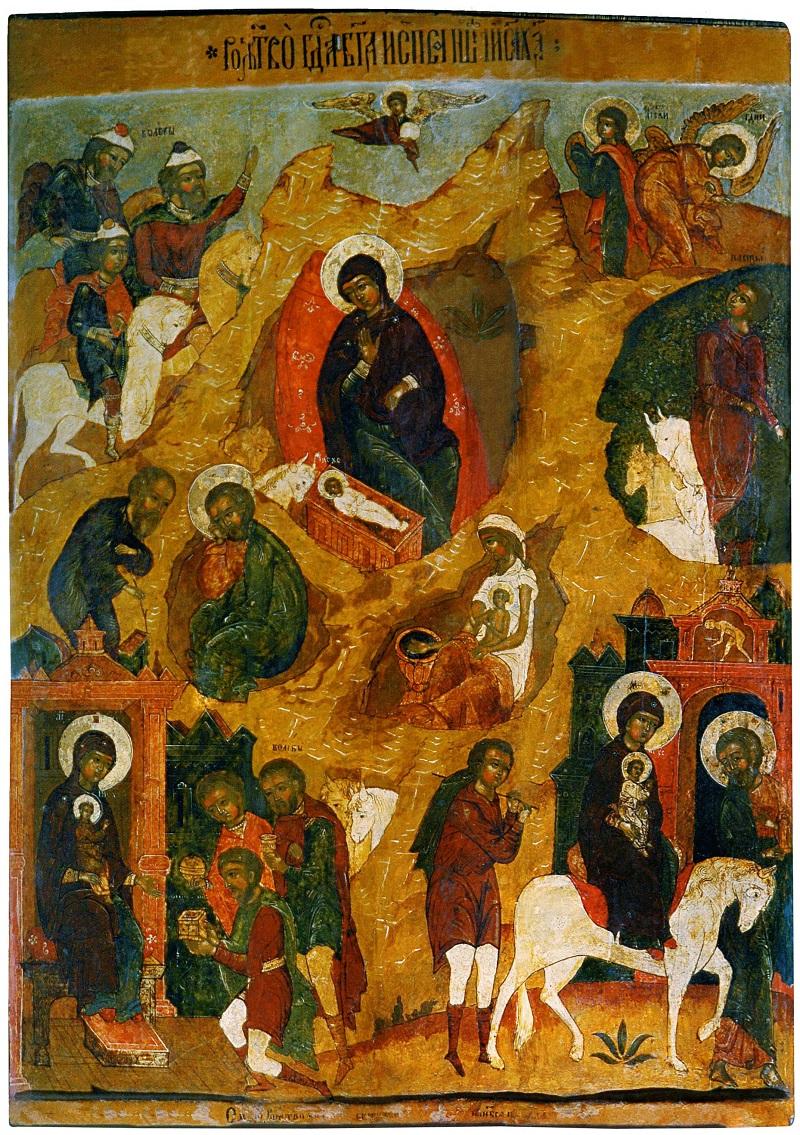

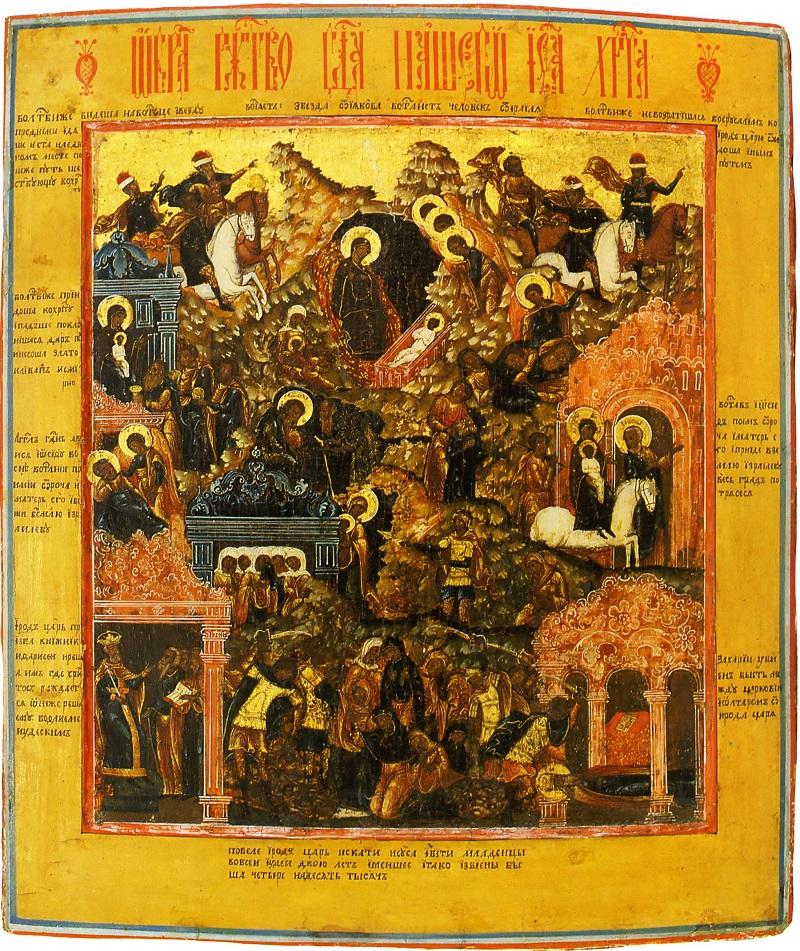

Икона Рождества Христова

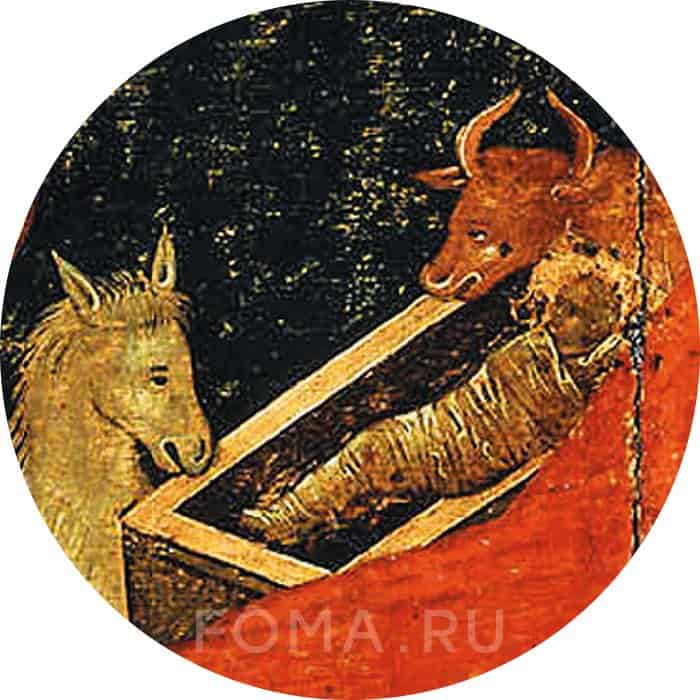

1. Младенец Христос в вертепе — пещере с яслями (кормушкой для скота). Рядом со Христом изображен вол и осел: вол, по толкованию многих святых отцов, — это символ иудеев, живущих по закону, а осел — символ язычников, которые сами себе закон (Рим 2:14).. Христос пришел спасти и тех, и других.

2. В центре иконы — Богородица. Она возлежит на одре: это знак того, что рождение Господа Иисуса было абсолютно реальным, а не призрачным (как утверждали некоторые); Он пришел в мир как живой человек из плоти и крови. Багряный цвет ложа Девы Марии — знак Ее царского достоинства. Богородица происходила из рода царя Давида и стала Матерью Царя царей и Господа господствующих (Откр 19:16). Изобразив Богородицу отвернувшейся от Младенца Христа, иконописец дает понять, что, во-первых, Дитя принадлежит не Ей, а всему миру (Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф 12:50)). А во-вторых, что Сама Богородица слышит молитвы всех людей, что Она — первая заступница и ходатаица за всех нуждающихся и скорбящих.

3. Праведный Иосиф, смущенный известием о беременности Девы Марии. Перед ним старец в одежде из козьих шкур: это аллегорический образ сомнений, одолевавших Иосифа. Его сомнения развеял Ангел, явившийся Иосифу во сне и возвестивший: Дитя есть от Духа Святаго… наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мф 1:20–21).

4. Омовение Младенца Христа — еще один сюжет, призванный подчеркнуть реальность Боговоплощения. Он позаимствован из апокрифического «Протоевангелия Иакова», где рассказывается, как Иосиф, увидев, что у Марии приближается час родов, побежал звать повитуху, а та пригласила себе в помощь Саломею. Эти две женщины стали, если верить апокрифу, непосредственными свидетельницами чуда.

5. Пастухи – стали первыми свидетелями Рождества Христова. Они были в поле, как вдруг предстал им Ангел Господень и возвестил великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк 2:8–11). Пастухи вошли в пещеру, где обыкновенно зимовали их стада, и увидели Христа воочию.

6. Сонм Ангелов – в ночь Рождества взорам изумленных пастухов предстало многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк 2:13–14). Один из Ангелов склоняется к пастухам, призывая их присоединиться к хвалебной песни. Это иллюстрация строки «Ангелы с пастырьми славословят» из рождественского кондака — церковного песнопения, раскрывающего смысл праздника.

7. Луч звезды – рождение Спасителя сопровождалось явлением в восточной части неба яркой звезды. На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем Христом. Звезда указывала путь волхвам до Вифлеема и затем остановилась над местом, где был Младенец (Мф 2:9). Ориген считал Вифлеемскую звезду реальным небесным объектом, Иоанн Златоуст — разумной ангельской силой. А знаменитый немецкий математик и астроном XVII века Иоганн Кеплер вычислил, что в 748 году от основания Рима, как раз около времени Рождества Христова, с земли можно было наблюдать «парад планет» — схождение в одной точке небосвода Юпитера, Марса и Сатурна… «Но конечно, та звезда, которая указывала путь волхвам от Иерусалима до Вифлеема и затем пришедши ста верху, идеже бе Отроча (Мф 2:9), уже не была ни настоящей звездой, ни планетой, а совершенно особым чудесным явлением», — замечает архиепископ Аверкий (Таушев).

8. Волхвы – о поклонении Младенцу Христу волхвов — мудрецов, пришедших с востока, вероятно из Персии, — рассказывает один евангелист Матфей. Волхвы традиционно присутствуют на иконе Рождества, но в действительности они прибыли в Вифлеем только через год или два после рождения Иисуса Христа. Это ясно из слов Евангелия о том, что иудейский царь Ирод, пожелав устранить Христа, как своего будущего соперника, велел солдатам уничтожить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов (Мф 2:16). Волхвы — символ языческих знаний, склонивших главу перед истинным Богом. Они принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Золото — как Царю, ладан — как Священнику, а смирну — ароматное вещество для помазания умерших — как Человеку, Которому предстоит умереть, объясняют святые отцы.

9. Поклонение ангелов — на иконе Андрея Рублева изображен сюжет, получивший распространение примерно с XIV века: поклонение Ангелов родившемуся Спасителю. Согласно Евангелию, к Младенцу Христу пришли только пастухи и волхвы. Но иконописцы иногда изображали вместо них Ангелов с руками, покрытыми тканью. Это намек на воспоминание рождественских событий в самом начале Божественной литургии, на проскомидии, когда священник поминает живых и умерших членов Церкви, вынимает за каждого по частичке из просфор и укладывает их вокруг главной — Агничной — просфоры (ей предстоит стать Телом Христовым), а затем покрывает эту просфору специальным тканевым платом — покровцом.

4 интересных факта о празднике Рождества Христова:

1. Кто описал Рождество Христово?

Интересное — правда, неясно, насколько достоверное — описание Рождества Христова содержит так называемое Протоевангелие Иакова — памятник раннехристианской письменности, созданный не позднее начала III века и не включенный Церковью в канон Священного Писания. «Я… шел и не двигался, — повествует его автор от лица Иосифа Обручника. — И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился и птицы небесные в полете остановились… И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и всё в этот миг остановилось». Когда Иосиф подошел к пещере, то увидел у ее входа сияющее облако, а затем в пещере засиял свет, нестерпимый для глаз, и явился Младенец.

2. Когда стали исчислять годы от Рождества Христова?

Традиция исчислять годы от Рождества Христова берет начало в 525 году, когда Римский Папа Иоанн I поручил монаху Дионисию Малому составить новую таблицу для расчета дней Пасхи. В ту пору годы отсчитывали от начала правления римского императора Диоклетиана (284 год по Р. Х.), одного из самых жестоких гонителей христиан. У Папы естественным образом родилось желание заменить эту дату на другую — тогда-то и было решено принять за точку отсчета Рождество Христово. Правда, Дионисий несколько ошибся и установил дату Рождества с опозданием на пять-шесть лет: из Евангелия мы знаем, что Спаситель родился, когда Иудеей правил царь Ирод Великий, а из исторических источников — что Ирод умер в 4 году до н. э.

В западном мире система летоисчисления от Рождества Христова (Anno Domini, A. D.) стала общепринятой в VIII веке с тех пор, как ее стал использовать в своих трудах британский монах, богослов и историк Бéда Достопочтенный. В России ее ввел в употребление Петр I — с января 1700 года.

В наше время исчислять годы от начала «нашей эры» (то есть от Рождества Христова) принято во всех странах мира.

3. Почему 7 января (25 декабря по старому стилю) — дата Рождества Христова?

7 января (25 декабря по старому стилю) — условная дата Рождества Христова. Очевидно, она была установлена просто потому, что именно на 25 декабря приходился день зимнего солнцестояния, когда ночь прекращает удлиняться, а день — начинает. В наше время день зимнего солнцестояния сместился на 21-22 декабря.

Есть предположение, что традиция праздновать Рождество 25 декабря возникла в полемике с языческой традицией отмечать «день рождения непобедимого солнца», введенной римским императором Аврелианом в III веке.

В какой точно день родился Спаситель, мы не знаем: во времена Его земной жизни не было принято отмечать дни рождения. Недаром до IV века Церковь не выделяла праздник Рождества Христова, зато несколько дней подряд праздновала Богоявление — явление Бога в мир, вспоминая в эти дни и рождение Христа, и Его обрезание, и поклонение Ему волхвов, и Крещение Христа в Иордане.

В России Рождество празднуется 7 января, а не 25 декабря, потому что Русская Православная Церковь не приняла переход на «новый стиль» — григорианский календарь, введенный советской Россией в феврале 1918 года вслед за Европой. Сейчас григорианский календарь «опережает» юлианский (его придерживается Церковь) на 13 дней, а с 2100 года разница будет составлять уже 14 дней, так что Рождество будет приходиться уже на 8 января.

4. Откуда пошла традиция ставить дома украшенную ель?

Традиция ставить в домах и украшать рождественскую ель пришла в Россию из Европы, а зародилась она в земле Эльзас (ныне северо-восточная провинция Франции) примерно в начале XVII века. Ель символизировала эдемское древо жизни, доступ к которому человек утратил после изгнания из рая, но вновь обрел благодаря Христу. Елку увешивали яблоками, пряниками и другими сладостями — это должно было обозначать сладость райской жизни.

Россию познакомил с рождественской елью Петр I, много путешествовавший по Европе. Он издал указ: к 1 января 1700 года, в ознаменование прихода нового века, всем нарядить елки. Однако обычай этот прижился далеко не сразу: до середины XIX века елки в России на Рождество были в основном в домах у немцев.

Рождество Христово – один из главных праздников, который отмечают православные 7 января по новому стилю.

Он установлен в честь рождения Иисуса Христа в образе человека от земной матери Девы Марии. Православные его отмечают в ночь с 6 на 7 января. День недели меняется, в зависимости от года.

Главным блюдом в этот вечер, является кутья, но помимо этого 12 блюд украшают рождественский стол. Очень важно знать традиции и обычаи праздника, предлагаю об этом поговорить подробнее.

Предваряет праздник пост, который длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января.

Содержание:

- Рождество Христово – история праздника

- Когда празднуют Рождество 25 декабря или 7 января?

- История праздника Рождество – кратко для детей

- Традиции и обычаи православного Рождества

- Рождественский стол – какие традиционные блюда готовят?

- Какие обряды и ритуалы проводили на Руси?

- Гадание на Рождество с толкованием

Рождество Христово – история праздника

В этот день все христиане мира славят рождение Спасителя, о чем подробно написано в Евангелии от Луки и Матфея. Все праведники, чтившие Ветхий Завет, ждали Мессию и видели пророчества, предвещавшие его появление.

Спаситель должен был избавить человечество от первородного греха и примирить людей с Богом.

Беременная Дева Мария со своим мужем Иосифом, который был избран для хранения ее чистоты, шли в город Вифлеем. Они остановились на ночь в пещере, куда при непогоде пастухи загоняли скот.

Именно здесь, в убожестве и без удобств, родился Спаситель, а первой его кроваткой стала кормушка для овец.

Первыми узнали о рождении Христа простые пастухи. Они услышали пение ангелов и пришли в пещеру, чтобы поклониться Мессии. Следом явились волхвы, которые увидели на небе необычайно яркую звезду и поняли, что Великое Пророчество свершилось.

В это время в Риме правил Ирод. Злой и мнительный, он боялся пришествия Христа. Чтобы не лишиться власти, он задумал убить рожденного Младенца.

Сначала Ирод вызвал на допрос мудрецов, но те были предупреждены ангелами о замысле правителя. Не дождавшись волхвов, он приказал уничтожить всех детей в окрестностях Вифлеема. Согласно Библии, в ту ночь были убиты 14000 младенцев в возрасте до 2 лет.

Муж Марии знал о готовящемся преступлении и увез жену с Иисусом в Египет. После смерти Ирода они вернулись в Назарет, где и прошло детство Спасителя.

Справка! На месте рождения Мессии была построена одна из старейших действующих церквей, которая получила название Базилика Рождества Христова. Храм был заложен в начале III века матерью императора Константина Великого – Еленой.

Когда празднуют Рождество 25 декабря или 7 января?

До IV века люди, исповедующие христианство, отмечали Рождество Христово 6 января, совместно с Крещением. В этот день вспоминали и другие великие события – мудрецы с Востока.

Пришли поклониться младенцу Иисусу, Христос совершил первое чудо (сделал из воды вино), Мессия проявил свою силу и не дал умереть людям от голода, превратив малое количество еды в большое.

По поводу учреждения праздника существует несколько мнений. Некоторые считают, что Рождество установлено в один день с языческим празднованием Дня Солнца в конце II века. По свидетельствам других ученых, праздник появился во время правления Константина I в начале III века.

Отдельно от Крещения Рождество стали отмечать в конце IV века при императоре Аркадии. Днем празднования стало 25 декабря. Но даже в наши дни служения в честь этих двух события схожи. Каждый из этих праздников предваряет Сочельник, когда принято отказываться от пищи до появления первой звезды на небе.

Сегодня католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря. Православные христиане чтят великое событие 7 января. В России этот день является выходным.

История праздника Рождество – кратко для детей

Часто дети задают вопрос, а кто такой Иисус, где и как он родился? Вот небольшая история для общего развития и понимания.

Иисус – это сын Бога, который родился человеком на Земле и жил среди обычных людей. Он был послан, чтобы спасти человечество от гибели и избавить от грехов – прошедших и будущих. Праздник Рождество Христово – это день рождения Божьего сына.

Земными родителями Христа были Иосиф и Мария. Настоящий отец Спасителя – Святой Дух, от которого понесла Мария путем непорочного зачатия. Иосиф же был вдовцом. И было ему видение, из которого он узнал, что должен вырастить и воспитать Иисуса.

Теперь, после знакомства с главными героями, можно рассказать историю рождения Спасителя в пещере и появления Вифлеемской звезды на небе, которая привела мудрецов к Младенцу.

Это интересно! После рождения Мария положила ребенка в ясли. Это кормушка для овец, наполненная сеном. В честь нее были названы ясли – детское заведение, куда ходят малыши с полутора до 3 лет.

Традиции и обычаи православного Рождества

У праздника есть символика:

- главный символ – это Рождественская Елка, украшенная звездой;

- великие дары – золото и библейские ароматы (ладан и мирра), именно их преподнесли волхвы Младенцу Иисусу;

- фигурки Ангелов и колокольчики напоминают о том, как узнали о рождении пастухи;

- свечи символизируют сияние радости.

Рождеству предшествует 40-дневный пост. Это время духовного и физического очищения, подготовка к великим событиям. 6 января – Рождественский Сочельник.

В этот день царит особое настроение – ожидание праздника. Начинаются Святки, которые продолжаются до Крещения.

Сочельник православные проводят в строгом посте. Принято отказываться от любой пищи, пока на небе не появится первая звезда. Эта традиция связана с историей о Вифлеемской звезде, которая оповестила о рождении Спасителя.

Всю ночь идет торжественное Богослужение, которое транслируется по центральным каналам. Звон колоколов рассказывает о радости рождения Иисуса. Воцерковленные говорят: «Христос родился!», а в ответ нужно сказать: «Славим его!».

Рождество христиане проводят в узком кругу – с родственниками и самыми близким друзьями. В этот день принято обмениваться подарками – в память о мудрецах, одаривших Христа в ночь его рождения.

В храмах и домах устанавливают макеты пещеры с фигурками Марии и Иосифа, Младенца, спящего в яслях. С конца XIX века появилась традиция посылать друг другу рождественские открытки.

Рождественский стол – какие традиционные блюда готовят?

Главное блюдо Рождества – сочиво. Готовится из зерен пшеницы, сухофруктов, меда и орехов. У нас пшеницу давно заменили на рис, а блюдо называют кутьей.

Второе по важности – это взвар. Его готовят из сушеных фруктов, а вместо сахара добавляют мед. Можно взять травы – мяту, душицу, чабрец, листья малины, смородины.

Их заливают кипятком и настаивают. Сочивом и взваром разговляются – это первое, что нужно кушать после первой звезды.

После вкушения скоромной пищи подаются мясные кушанья, жирная рыба, пироги и всевозможные десерты. Хорошо, если на праздничном столе будет 12 блюд, символизирующих Апостолов – учеников Христа.

В качестве основного блюда принято готовить гуся или индейку. Их фаршируют по своему вкусу и выпекают в духовке. Обязательно делают холодец, ставят на стол домашние соленья. На сладкое пекут печенье в виде фигурок, пряники, кексы.

Какие обряды и ритуалы проводили на Руси?

В Сочельник на закате все домочадцы во главе со старшими начинали молиться. Затем зажигали свечку и прикрепляли ее к караваю хлеба.

В передний угол под иконами укладывали сено или солому, застилали белоснежной скатертью, на которую ставили сноп пшеницы и сочиво. После всех приготовлений возобновляли молитвы, а по окончании садились за стол.

Справка! Все эти предметы считались непременной атрибутикой Рождества. Солома и пшеница символизируют пробуждение сил Природы, сочиво означает плодородие.

Первое вкушение пищи после поста проходило в тишине. Но у крестьян было несколько обрядов:

- гадали на будущий урожай, выдергивая соломинки из снопа пшеницы;

- дети сидели под столом и пищали, как цыплята, чтобы у семьи водились куры.

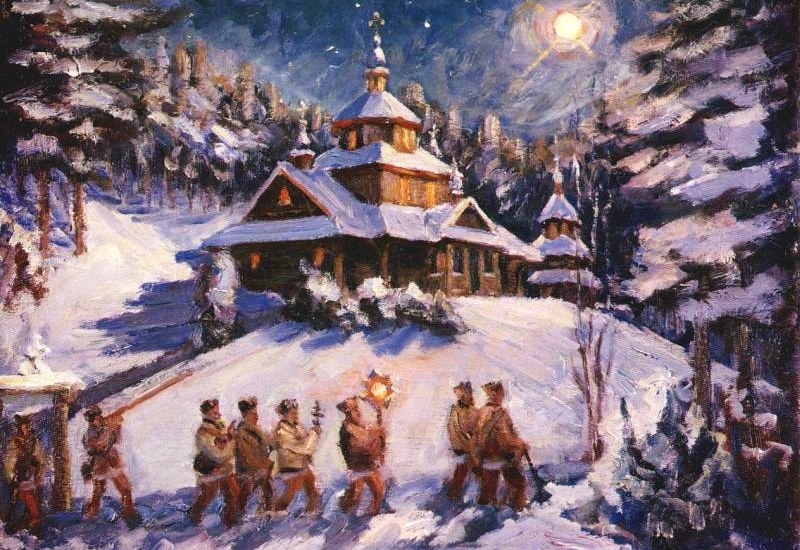

Остатки кутьи раздавали соседям, которые жили в бедности. После ужина начинались колядки. Молодежь ходила по дворам, пели песни, славили рождение Христа, поздравляли с большим праздником. За это хозяева дома должны дать деньги или угостить колядующих.

Вот несколько простых стихов для колядок, которые могут запомнить даже дети:

- Коляда, коляда, открываем все дома, все окошки, сундучки, даем конфет и пирожки. Чтобы было благо вам, скажи спасибо небесам, Бог здоровья всем нам даст, ведь на это он горазд.

- Мы сегодня в доме вашем и станцуем вам, и спляшем! Всех зовем на наши Святки, ждут вас игры и загадки. Ждут гаданья, пляски, смех, шуток хватит здесь на всех!

- Не дашь мне ватрушки – получишь по макушке! Не дашь пирога – уведу корову за рога!

Хозяйки неделю после Сочельника не выметают сор из избы, а собранный за это время мусор потом сжигают на улице. В ночь на Рождество крестьяне выходили в поле и смотрели на небо. Считалось, что верующие могли увидеть небесные красоты.

Это интересно! У нехристиан праздник Рождества Христова связан с застольем, дарением различных подарков и загадыванием желаний.

Гадание на Рождество с толкованием

С Рождества начинаются Святки, когда принято гадать – на будущее, на суженого, на деньги. В старину говорили, что предсказания в ночь накануне 7 января самые правдивые. Особенно популярны гадания на любовь и будущее.

Гадание на суженого с расческой

В канун праздника положите свою личную расческу под подушку. Утром расчешите волосы, а те, которые остались на расческе, посчитайте. Как толковать результаты по количеству волос:

- ни одного – гадание не получилось;

- 1 – ждет близкая встреча с суженым;

- 2 – скоро будут новости о человеке, который станет женихом;

- 3 – ждите предательства подруги;

- 4 – случится большая неприятность в текущем году;

- 5 и больше – гадание лучше повторить.

Можно использовать другой вариант. Возьмите новую деревянную расческу, в канун Рождества единожды проведите по волосам.

Положите ее под подушку, приговаривая: «Суженый мой, ты приди ко мне во сне, да гребнем моим расчешись. Аминь». Если на заре обнаружится волос на расческе, значит, скоро произойдет встреча с женихом.

Гадание на воске

Приготовьте чашку с водой и зажгите свечу. Когда она начнет плавиться, наклоните ее над водой, чтобы воск стекал в воду.

Когда он застынет, можно приступать к толкованию по фигурам:

- гриб – долгая жизнь;

- дракон – исполнение желаний;

- крест – проблемы со здоровьем;

- церковь – большие неприятности;

- цветы – счастливый брак или новая любовь;

- полосы – дальняя дорога, переезд;

- звезды – карьерный рост;

- человек – знакомство с новым другом;

- яйцо – удача в новых начинаниях;

- лист дерева – зависть и интриги.

Главное, во время толкования включить фантазию и воображение.

Гадание с чашками

Нужно взять 7 непрозрачных чашек. Разложить в них следующие предметы: кольцо, хлеб, монетка, сахар, лук, соль. В последнюю налить воды.

Завязать глаза тому, кто хочет узнать будущее, переставить чашки местами и дать выбрать любую из них.

Теперь толкование:

- кольцо – к свадьбе;

- хлеб – символ благополучия;

- монета – к достатку;

- сахар – беззаботная жизнь;

- лук – к слезам;

- соль предвещает несчастье;

- вода означает, что больших перемен в текущем году не случится.

Внимание! Считается, что гадать на Рождество в високосный год нельзя!

Рождество Христово – великий церковный праздник, когда вспоминают о появлении на Земле Спасителя мира Иисуса. Этот день проводят в радости в кругу близких, а в храмах проходят всенощные богослужения.

https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html

Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Рождество Христово 2023 в России: история, дата, символы и традиции праздника

Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и… РИА Новости, 31.01.2023

2022-12-29T14:30

2022-12-29T14:30

2023-01-31T18:55

религия

россия

иисус христос

вифлеем

рсфср

рождество христово

католическое рождество

рождество христово по григорианскому календарю

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842148878_0:335:2976:2009_1920x0_80_0_0_3daacd457535115ac6f4217566abbf0d.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и приметы, связанные с этим торжеством, как проходит празднование в России, — в материале РИА Новости.Рождество ХристовоРождество Христово — один из главных господских двунадесятых непереходящих христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рожество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви. Позднее, во времена патриарха Никона и после него слово стало произноситься с буквой «д».Какого числа отмечаетсяРождество имеет фиксированную дату — 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки (дни от Рождества до Крещения Господня). Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.Почему две даты празднованияНа самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря скорее всего связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века эта дата была едина для всех христиан. 24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело «новый стиль». С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране, только в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.ИсторияРассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними — волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.ТрадицииВерующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост, в канун Рождества он особенно строг, церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса. К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.С ночи на Рождество и заканчивая Крещением продолжались рождественские гадания. Люди гадали на желания, пытались предсказать будущее, незамужние девушки стремились узнать о суженом-ряженом и будущей семейной жизни.Отличия у православных и католиковРождество для католиков — это главный праздник, который отмечают даже неверующие. В католической церкви нет рождественского поста, зато присутствует адвент (покаяние), длящийся четыре недели. В этот период католики исповедуются, чтобы принять рождение Иисуса с чистым сердцем. Ель ставится в доме перед Рождеством, а не перед Новым годом, украшается гирляндами и игрушками, наверх водружается звезда, символизирующая Вифлеемскую. Как и православные, католики отмечают сочельник, именно с этого вечера начинаются праздничные богослужения и трапеза. Рождественский ужин также состоит только из постных блюд, обязательно должна присутствовать рыба. Мясные блюда подают только на второй рождественский ужин — 25 декабря. Празднование рождения младенца Иисуса длится у католиков 8 дней (с 25 декабря по 1 января) и называется Октавой Рождества. По традиции, за рождественским столом должно быть одно пустое место, предназначенное для случайного гостя.СимволыОсновным символом праздника считается рождественская ель, занимающая особое место в христианской традиции, а также священные дары — золото, ладан и смирна. Еще один важный символ — Вифлеемская звезда, которая указала волхвам дорогу к младенцу Иисусу. Ею украшают верхушку праздничной ели, восьмиконечная звезда есть и на иконе «Неопалимая купина». В остальном традиции празднования Рождества в разных странах отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и ангелы напоминают о возвещении о рождении Мессии пастухам, свечи говорят о божественном сиянии. В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос), его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах, на площадях городов. Католики и протестанты делают адвент-календари, отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества, для детей в таких календарях оставляются небольшие подарки.ПриметыПо погоде на Рождество наши предки судили о том, каким будет урожай на следующий год и как поведет себя природа:Существуют также приметы на удачу и на деньги:Что дарят на этот праздникРождественский подарок принято дарить из рук в руки. Один из самых популярных подарков — рождественская свеча, которая символизирует свет Иисуса Христа, такие свечи обычно массивные и богато украшенные.Еще один подарок — рождественский венок, являющийся символом вечной жизни. Его делают из еловых веток, украшают игрушками и бантами. Такой венок вешается на входную дверь. Считается, что он привлекает в дом любовь и здоровье.Любимый многими рождественский сувенир — фигурка ангела, который сообщил о рождении Христа. Ими украшают праздничный стол, елку, ставят рядом со свечами.Колокольчики символизируют звон колоколов, возвещающих о рождении Иисуса. Их также можно вешать на елку, двери, рождественские венки.Рождественское печенье — традиционный подарок, его лучше всего испечь своими руками и упаковать в красивую коробку.Варежки и носки часто дарят родным и близким в этот день, они согревают в ненастную погоду и придают уют. Лучше всего, чтобы эти изделия были выдержаны в красно-белой гамме.Кружки с рождественским принтом — милый и полезный подарок.Что нельзя делать на РождествоВ праздник нельзя заниматься работой по дому, уборку нужно сделать заблаговременно. Нельзя шить, вязать, вышивать и охотиться на зверей. Строго запрещено сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом. Не рекомендуется выносить мусор, так как считается, что удача уйдет вместе с ним. На трапезу лучше надевать белые или светлые наряды, нельзя садиться за стол в черной одежде.

https://ria.ru/20221225/dubinin-1841146123.html

https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

https://ria.ru/20221127/advent-1833870798.html

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

https://ria.ru/20221221/kolyadki-1840041352.html

https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

https://ria.ru/20220222/post-1774415801.html

https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html

россия

вифлеем

рсфср

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842148878_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_f32f73a6bbe1dba2372c0b7f6abd8e58.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, иисус христос, вифлеем, рсфср, рождество христово, католическое рождество, рождество христово по григорианскому календарю, религия, праздник

Религия, Россия, Иисус Христос, Вифлеем, РСФСР, Рождество Христово, Католическое Рождество, Рождество Христово по григорианскому календарю, Религия, Праздник

- Рождество Христово

- Какого числа отмечается

- История

- Традиции

- Символы

- Приметы

- Что дарят на этот праздник

- Что нельзя делать на Рождество

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и приметы, связанные с этим торжеством, как проходит празднование в России, — в материале РИА Новости.

Рождество Христово

Рождество Христово — один из главных господских двунадесятых непереходящих христианских

праздников

, который по значимости уступает только Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рожество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви. Позднее, во времена патриарха Никона и после него слово стало произноситься с буквой «д».

Какого числа отмечается

Рождество имеет фиксированную дату — 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой

Рождественский пост

и начинаются Святки (дни от Рождества до

Крещения

Господня). Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.

Почему две даты празднования

На самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря скорее всего связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века эта дата была едина для всех христиан. 24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело «новый стиль». С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране, только в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.

История

Рассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними — волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.

Традиции

Верующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост, в канун Рождества он особенно строг, церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса. К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.

В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.

С ночи на Рождество и заканчивая Крещением продолжались рождественские гадания. Люди гадали на желания, пытались предсказать будущее, незамужние девушки стремились узнать о суженом-ряженом и будущей семейной жизни.

Отличия у православных и католиков

Рождество для католиков — это главный праздник, который отмечают даже неверующие. В католической церкви нет рождественского поста, зато присутствует адвент (покаяние), длящийся четыре недели. В этот период католики исповедуются, чтобы принять рождение Иисуса с чистым сердцем. Ель ставится в доме перед Рождеством, а не перед Новым годом, украшается гирляндами и игрушками, наверх водружается звезда, символизирующая Вифлеемскую. Как и православные, католики отмечают сочельник, именно с этого вечера начинаются праздничные богослужения и трапеза. Рождественский ужин также состоит только из постных блюд, обязательно должна присутствовать рыба. Мясные блюда подают только на второй рождественский ужин — 25 декабря. Празднование рождения младенца Иисуса длится у католиков 8 дней (с 25 декабря по 1 января) и называется Октавой Рождества. По традиции, за рождественским столом должно быть одно пустое место, предназначенное для случайного гостя.

Символы

Основным символом праздника считается рождественская ель, занимающая особое место в христианской традиции, а также священные дары — золото, ладан и смирна. Еще один важный символ — Вифлеемская звезда, которая указала волхвам дорогу к младенцу Иисусу. Ею украшают верхушку праздничной ели, восьмиконечная звезда есть и на иконе «Неопалимая купина». В остальном традиции празднования Рождества в разных странах отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и ангелы напоминают о возвещении о рождении Мессии пастухам, свечи говорят о божественном сиянии. В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос), его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах, на площадях городов. Католики и протестанты делают адвент-календари, отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества, для детей в таких календарях оставляются небольшие подарки.

Приметы

По погоде на Рождество наши предки судили о том, каким будет урожай на следующий год и как поведет себя природа:

-

—

Крепкий мороз обещал жаркое лето, а оттепель — холодную весну.

-

—

Солнечный день обещает хороший урожай.

-

—

Метель в этот день сулит обилие меда.

-

—

Вьюга — к ранней весне.

Существуют также приметы на удачу и на деньги:

-

—

Найти вещь на Рождество — к материальному благополучию, потерять — к убыткам.

-

—

Увидеть большую собаку — к удаче, а мышь — к денежным потерям.

Что дарят на этот праздник

Рождественский подарок принято дарить из рук в руки. Один из самых популярных подарков — рождественская свеча, которая символизирует свет Иисуса Христа, такие свечи обычно массивные и богато украшенные.

Еще один подарок — рождественский венок, являющийся символом вечной жизни. Его делают из еловых веток, украшают игрушками и бантами. Такой венок вешается на входную дверь. Считается, что он привлекает в дом любовь и здоровье.

Любимый многими рождественский сувенир — фигурка ангела, который сообщил о рождении Христа. Ими украшают праздничный стол, елку, ставят рядом со свечами.

Колокольчики символизируют звон колоколов, возвещающих о рождении Иисуса. Их также можно вешать на елку, двери, рождественские венки.

Рождественское печенье — традиционный подарок, его лучше всего испечь своими руками и упаковать в красивую коробку.

Варежки и носки часто дарят родным и близким в этот день, они согревают в ненастную погоду и придают уют. Лучше всего, чтобы эти изделия были выдержаны в красно-белой гамме.

Кружки с рождественским принтом — милый и полезный подарок.

Что нельзя делать на Рождество

В праздник нельзя заниматься работой по дому, уборку нужно сделать заблаговременно. Нельзя шить, вязать, вышивать и охотиться на зверей. Строго запрещено сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом. Не рекомендуется выносить мусор, так как считается, что удача уйдет вместе с ним. На трапезу лучше надевать белые или светлые наряды, нельзя садиться за стол в черной одежде.

7 января православные христиане всего мира празднуют рождение Иисуса Христа. Ivbg.ru рассказывает, что это за праздник, какие традиции необходимо соблюдать в этот день, а также о том, что можно делать в праздник и чего делать нельзя.

История возникновения Рождества Христова

Рождество считается одним из наиболее великих праздников, главная цель которого – почтить воспоминание о рождении спасителя человечества в Христианстве – Иисуса Христа.

Начало празднику положила библейская легенда: именно в этот день в Вифлееме, находящемуся к югу от Иерусалима, на свет появился Иисус Христос. Его рождение начинают праздновать в Сочельник, вечером 6 января. Согласно легенде, в этот день на небе появилась первая звезда – та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.

Самое первое празднование Рождества было отмечено 25 декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе». Однако сам праздник официально узаконили на Эфесском соборе в 431 году.

На Руси христианский праздник стал распространяться в 10 веке. Рождество совместилось с зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков (Святками), пережитки которого сохранились в «святочных» обрядах (ряженые, гаданье), что в настоящее время церковь считает недопустимым, так как по мнению христианских священнослужителей любое гадание – страшный грех.

Почему отличаются даты католического и православного Рождества?

В одних странах Рождество отмечают 25 декабря по григорианскому календарю или по новому стилю, в других – 7 января по юлианскому календарю или по старому стилю.

Долгое время Рождество Христово именовалось Богоявлением. Древние христиане праздновали и Рождество, и Крещение Христа 25 декабря по старому стилю. В 4 веке для того, чтобы придать большую значимость одному и второму празднику и не смешивать сами понятия торжеств, эти дни были разделены на 7 января и 19 января. При этом при появлении деления на григорианский и юлианский календари произошло смещение, которое в наше время неправильно называют делением на католическое и христианское Рождество, однако на самом деле это связано лишь с различными календарями.

Традиции и символы Рождества

Главной традицией Рождества Христова принято прощать всех в этот день. Согласно Новому Завету Бог простил человека, его грехи. Поэтому в церкви считают важным всех прощать, чтобы приблизиться к тайне Боговоплощения, а также очиститься душой на Таинстве исповеди.

Одной из интересных традиций празднования Рождества считаются «рождественские ясли» или вертеп, изображающие сцену рождения Иисуса Христа. Первые в мире Ясли были созданы в 1562 году в Праге. Долгое время их устанавливали только в церквях, позже обычай переняли аристократы и богатые люди. Сцена Яслей следующая: младенца в колыбели окружают родители, легендарные вол и осел, пастухи, волхвы. Важную роль играли персонажи из простого народа, теснящиеся вокруг: восторженные рыбаки, продавщица рыбы, женщина с глиняным кувшином и другие.

Ещё одной из особенностей Рождественских празднеств является сценка о рождении младенца Иисуса. Традиции этих сценок лежит в средневековых мистериях, «живые» сцены рождения Христа. Сцены рождения разыгрывались в храмах и сопровождались церковными пениями. Так, одним из широко известных символов Рождества стала первая восходящая звезда в небе, по которой, согласно легенде, волхвы пришли в Вифлеем поклониться младенцу Христу. Но возвращаясь к религиозному символизму, первую звезду символизирует первая же свеча, которую выносят после богослужения. Так, принято не вкушать ничего до первой звезды и 6 января дозволено есть только сочиво или кутью, а 7 января, после литургии, заканчивается пост и можно есть все.

Также одним из символов Рождества стала и ель, у древних римлян это дерево являлось символом вечной жизни. Когда-то её украшали только фруктами, чаще всего яблоками. И когда в 1858 году случился очень плохой урожай яблок, стеклодувы Лотарингии создали стеклянные шары, чтобы заменить яблоки – отсюда появилась традиция ёлочных украшений. Во Франции с экскурсией можно побывать в стекольных мастерских, где изготавливались первые ёлочные шары.

Также отмечают и колядки. В первую очередь, колядки – это песнопения. Раньше это были языческие песнопения, но сейчас они восхваляют Христа. Исполнение колядок – это своего рода народная проповедь, которая рассказывает о Христе и таким образом больше людей узнают историю Иисуса Христа.

Рождество всегда было настолько сильно вплетено в жизнь российских народов, что после Октябрьской революции, когда вера в Бога стала приравниваться к измене Родине и Советская власть пыталась отменить любые церковные празднования, людям пришлось изобрести альтернативу: считается, что так появились новогодние утренники и спектакли со сказочными персонажами, являющиеся на самом деле переделанными Рождественскими сценками.

Что нельзя делать в ночь на Рождество Христово?

Как утверждают священнослужители церкви, самое главное – быть чистым сердцем и не грешить.

Ранее в домах к празднованию Рождества заготавливали дидух – символический празднично украшенный сноп зерна (ржи, пшеницы, овса), который устанавливали в углу и считалось, что с этого времени там находятся души предков-покровителей. До тех пор, пока дидух находился в доме, запрещалось выполнять любую работу, кроме ухода за скотом.

«Святым» называли не только ужин в канун Рождества, но и следующие ужины вплоть до Щедрого Вечера 13 января. При этом всю праздничную неделю запрещалось работать.

Также с Рождества до Крещения мужчинам нельзя было охотиться: убийство зверей во время святок считается большим грехом и может навлечь беду.

Принято считать, что светлый праздник Рождества нельзя встречать в темной одежде. Наряд должен быть светлым, тогда достаток на весь год обеспечен.

В некоторых источниках утверждают, что 7 января лучше не гадать, а для святочных гаданий подходит любое время с Сочельника по Крещение, кроме самого Рождества. Однако Митрополит Запорожский и Мелитопольский в интервью с изданием «IZ Индустриалка» уточнил, что любое гадание церковь не одобряет:

«Гадание – это страшный грех, это никогда не было традицией нашего народа. Людей, которые колдовали, выгоняли из сел, они жили неизвестно где и как, с ними никто не общался. А такая традиция была придумана в советское время, чтобы отвратить людей от Бога».

Ранее в ivbg писали, что 25 декабря мир отмечал католическое Рождество.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Даты

Историческое содержание

Евангельское повествование

О событиях праздника Рождества Христова повествуют два евангелиста-синоптика: апостолы Матфей и Лука, причем их рассказы отличаются друг от друга. Конечно, в этом отличии видится особенная ценность каждого повествования, ибо евангелисты взаимно дополняют друг друга и каждый сообщает сведения, не упоминаемые другим. Вспомним также, что используемая нами хронология событий от Рождества Христова — не совсем точная, ибо монах Дионисий Малый, впервые рассчитавший время рождения Христа, допустил ряд ошибок. Потому можно с большой долей уверенности полагать, что Иисус Христос родился в период от 7 до 5 года до н.э., именно в это время происходили евангельские события, краткий пересказ которых с комментариями мы предлагаем далее.

Итак, если выстроить евангельские повествования в хронологическом порядке, то получим следующее. Начало истории излагается в Мф.1:18-25, где мы видим Иосифа Обручника, который, узнав о «непраздности» Девы Марии и подозревая (что было бы естественно для любого человека в его положении) Ее в измене, решил «тайно» развестись с Ней (т.е. оформить развод без указания причины, чтобы не опорочить молодую девушку). Как только он помыслил об этом, Ангел Господень запретил ему поступать таким образом и возвестил, что праведный Иосиф является свидетелем невиданного чуда, совершенного Богом. Также Ангел напомнил пророчество Исаии о рождении Эммануила от Девы (см.: Ис.7:14) и открыл, что Младенец, Которого родит его Обручница, и будет Тем Самым предреченным Эммануилом, Спасителем всех людей.

Продолжение истории содержится в Лк.2:1-20, где сообщается о переписи, которую повелел провести император Октавиан Август на территории всей Римской империи. Чтобы исполнить это повеление, Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем — место, откуда происходил род Иосифа (хотя римские законы не требовали такой миграции, в Иудее римляне могли провести перепись в соответствии с иудейскими обычаями). Вифлеем — небольшой город — был переполнен по причине большого числа собравшихся для участия в переписи людей. Поэтому Святое Семейство вынуждено было остановиться в темной и пустой пещере (славянское слово «вертеп» означает пещеру). Хотя евангелист слово «пещера» не употребляет, вся христианская древность свидетельствует, что именно в пещере, куда загоняли скот в ненастную погоду, и произошло величайшее событие в истории человечества — рождение Сына Божия. Именно здесь, в такой более чем скромной обстановке, родился Царь царствующих и Господь господствующих! Тот, Кого недостойны принять даже самые роскошные и блестящие земные чертоги, родился в убогой пещере, лишенной элементарных удобств!

Как свидетельствует Предание, Дева Мария Сама, без посторонней помощи и безболезненно родила и спеленала Прекрасного Младенца. Никто из людей не знал о свершившемся событии; первыми, кто удостоился такой чести, были пастухи, находившиеся в поле со скотом. Ангел сообщил пастухам радостную весть, и эти простые люди стали свидетелями небесного ликования, первыми услышав славословие, которое мы сейчас повторяем на каждом богослужении: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14)! Затем пастухи нашли вертеп с лежащим в нем Младенцем и поклонились Ему, рассказав о своем видении Матери Иисуса и Иосифу.

Следующие события, воспоминаемые в связи с рождеством Христа, излагаются в Мф. 2, и произошли они через довольно долгое время после самой рождественской ночи (примерно спустя 1,5-2 года). Откуда такой срок, ведь в Евангелии нет прямых на это указаний? Во-первых, приход волхвов и последовавшее за ним бегство Святого Семейства в Египет должны были непременно случиться после посещения Девой Марией и Ее Сыном Иерусалимского храма (событие, положенное в основу праздника Сретения Господня). Таким образом, имеем как минимум 40 дней между самим днем рождества Христа и поклонением волхвов. Далее, если считать, что звезда, которая привела волхвов, появилась в сам день рождества, то волхвам понадобилось бы время на сборы (в том числе и для того, чтобы приготовить дары) и путешествие из Персии (или Междуречья) в Палестину. Наконец, тот факт, что Ирод, знавший о времени появления звезды, впоследствии приказал убить всех младенцев младше двух лет (Мф. 2:16), позволяет говорить, что 2 года — верхняя граница периода от рождения Мессии до прихода волхвов. Интересно, что на богослужении праздника именно этим более поздним событиям уделяется самое пристальное внимание (тогда как ангельскому славословию и поклонению пастухов — второстепенное).

Итак, мудрецы-астрологи, называемые «волхвами» (греч. μάγοι), пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новому Царю Иудеи. Скорее всего, эти люди были зороастрийскими священниками, членами особой религиозной группы, занимавшимися изучением неба с целью составления астрологических прогнозов. Они увидели на небе новую звезду, природа которой по причине краткости евангельских сведений является предметом дискуссий. В святоотеческих толкованиях встречаются два варианта объяснения звезды: 1) эту звезду специально сотворил Господь, чтобы отметить эпохальное событие Боговоплощения; 2) это был светящийся Ангел, который казался звездой. Ученые предлагали другие варианты объяснения звезды: или соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб (версия И. Кеплера), или рождение сверхновой звезды.

Итак, волхвы, ведомые чудесной звездой, пришли в поисках Царя в Иерусалим, политический центр Иудеи. Надо сказать, время для почестей новорожденному Царю было самым неподходящим, ибо Иудеей правил Ирод, римский наместник с титулом «царь», подозрительно относившийся к любым притязаниям на свою власть. Это был один из самых страшных тиранов в истории человечества, имя которого стало нарицательным. Собранные Иродом священники и книжники указали на древнее пророчество Михея, согласно которому Мессия должен родиться в Вифлееме. В поисках царственного Младенца волхвы пришли в Вифлеем, где уже в «доме» (т.е. Святое Семейство уже переместилось к этому времени в более нормальное жилище, чем то, в котором родился Христос) произошло поклонение волхвов, принесших ценные дары: золото, ладан и смирну.

После того как волхвы ушли в свою страну, миновав Иерусалим и не сообщив Ироду о месте пребывания Младенца, Ирод пришел в бешенство и издал ужасающий своей жестокостью указ: убить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях младше двух лет, надеясь, что вместе с другими будет убит и новый Царь Иудеи. Повествование об этом преступлении против человечества звучит на 9-м часе в навечерие Рождества Христова, а также в попразднство — в праздники Собора Пресвятой Богородицы и Неделю святых Богоотец, внося диссонанс в праздничное настроение, показывая, каким опасностям подвергался уже в первые годы жизни Тот, Кто впоследствии несправедливо будет осужден на крестную смерть. Евангелист Матфей, описывая горе матерей Вифлеема, цитирует пророчество Иеремии о плаче праматери Рахили, применяя его именно к этим событиям (образ Рахили взят не случайно, ибо ее гробница находилась в пределах Вифлеема, см. Быт. 35:19). Таким образом, Рахиль в своей скорби соединяет вопль всех несчастных матерей, который становится таким громким, что его слышно даже в Раме (Рама и Вифлеем находятся по разные стороны от Иерусалима, т.е. довольно далеко друг от друга).

Апокрифические истории и информация из Предания

Рождество Христово – значимое, чудесное и загадочное событие; неудивительно, что в раннехристианской литературе и в церковном предании появилось множество подробностей, которые не упоминаются в евангельском повествовании. Все приведенные далее детали можно рассматривать как благочестивые дополнения, их историчность спорна (хотя полностью отвергать их нет необходимости, доля истины может присутствовать).

Обвинения первосвященника и испытание Иосифа и Марии. В апокрифическом «Протоевангелии Иакова» (начало III века) описана история, как высшее иерусалимское священство отреагировало на информацию о беременности Марии: первосвященник, узнав о том, что Иосиф не сохранил вверенной ему Девы, долго обличал его, потом потребовал вернуть Марию. Иосиф отрицал свою виновность. Тогда первосвященник устроил испытание Иосифу и Марии «святой водой» (см. закон о ревности в Чис. 5), однако на удивление вода не повредила ни Иосифу, ни Марии. Первосвященник в ошеломлении отпустил Иосифа и Марию, признав, что Бог не судит их.

Действия повитух, чудо наказания и исцеления Саломии. В том же «Протоевангелии Иакова» есть история о двух повитухах, которых привел Иосиф в помощь Марии. Первая повитуха (ее имя не называется), придя после рождения Спасителя, изумилась и прославила Бога. После чего она сообщила о чуде девственного рождения другой повитухе – Саломии. Однако Саломия не поверила ей и решила «проверить» девство Богоматери. За дерзость и неверие она была наказана: ее рука была парализована; однако по совету Ангела она прикоснулась рукой к Младенцу, была исцелена и прославила Бога.

Животные в пещере. Святитель Димитрий Ростовский в Четьих-Минеях приводит информацию о воле и осле, которые были при яслях Спасителя, передавая популярное христианское предание: «К яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего (Ис.1:3). А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной Девы, чтобы везти Ее на себе во время пути, а вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Эти бессловесные животные, стоя у яслей, своим дыханием согревали Младенца, по случаю тогдашнего зимнего времени, и таким образом служили своему Владыке и Творцу».

История праздника

Совмещенный праздник Рождества Христова и Богоявления (III – IV вв.).

Праздник Рождества Христова стали праздновать в III веке на Востоке, причем на раннем этапе его довольно долго соединяли с воспоминанием Крещения Господня 6 января. И название «Богоявление» как раз отражало тезис о явлении Бога на земле во плоти, то есть по факту было связано с Рождеством Христовым. Причины появления такого совмещенного праздника доподлинно неизвестны, есть предположение, что Церковь таким способом противодействовала практике гностиков, которые праздновали только крещение Господне на Иордане, нечестиво считая, что до крещения был только человек Иисус, а после крещения в Него вселился Логос и Он стал Богочеловеком. Однако справедливость «антигностического» объяснения спорна: «Слишком большой временной разрыв между упоминанием Климента о гностиках и первым датированным историческим свидетельством о совершении праздника Богоявления в Галлии не позволяет выстроить сколько-нибудь убедительную последовательную линию. Даже если гностики первыми стали отмечать праздник Крещения Господня, христиане могли воспользоваться тем же самым днем, известным издревле, по совершенно независимым соображениям»[1].

Практика совместного празднования в большинстве епархий Востока была актуальна до 2-й половины IV века, однако в отдельных регионах она сохранялась до середины VI века. При этом в богослужении совмещенного праздника «рождественская» тематика преобладала над «крещенской».

Отделение Рождества Христова от Крещения на Востоке (IV–VI вв.).

Во 2-й половине IV века отчасти из-за сложности совмещать два столь разных по содержанию события в рамках одного празднования, отчасти под влиянием Запада, где праздник Рождества Христова возник как самостоятельный в 1-й трети IV века, стали постепенно разделять эти праздники: Рождество Христово переносить на 25 декабря, тогда как 6 января оставляли только воспоминание о крещении Господа на Иордане. Сначала это разделение произошло в Антиохии и Каппадокии, а под их влиянием и в Константинополе. Около 430 года праздники были разделены в Александрийском патриархате. Дольше всех «сопротивлялся» Иерусалим: эта Церковь вплоть до середины VI века сохраняла традицию совместного праздника 6 января, когда уже все остальные Поместные Церкви перешли на раздельное празднование. И только под влиянием императора Юстиниана I в середине VI века Иерусалим перешел на практику раздельного празднования. Отметим, что Армянская Церковь, фактически отделившаяся от Восточного Православия в V веке из-за неприятия IV Вселенского Собора, до сих пор сохранила практику совместного празднования Рождества Христова и Крещения 6 января.

[1] Дионисий (Шлёнов), игум. Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века // Богословский вестник, 2009. № 8/9. // Электронный ресурс.

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Рождества Христова,

глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо чрез него звездам служащие звездою были научены Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова,

глас 3

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит,/ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся// Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, предвечный Бог!

Величание Рождеству Христову

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию Ро́ждшагося/ от Безневе́стныя/ и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Развернуть

Богословское содержание

Рождество Христово – праздник Боговоплощения; кратко суть праздника можно выразить фразой: Бог явился во плоти («Слово стало плотию» — Ин.1:14). Если же говорить более подробно, то в песнопениях служб праздничного цикла можно выделить следующие темы:

- Разрешение греха прародителей. В песнопениях говорится об обновлении Адама (Христос, приняв человеческую природу, соединил ее с Божеством и тем самым освятил, обновил) и преодолении проклятия Евы (Еве было возвещено, что все женщины будут рождать в мучениях, однако Богородица, родив Христа безболезненно, фактически отменила действие этого проклятия).

- Просвещение людей, находившихся во тьме греха. Тема просвещения и света присутствует уже в тропаре — древнейшем песнопении праздника, где говорится о том, что Рождество Спасителя явило миру «свет разума», а Сам Христос называется «Солнцем Правды».

- Истощание (кенозис) Христа в Воплощении. Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, приняв человеческую плоть, смирил Себя, «истощил», претерпел тяжкие страдания (понятно, что применительно к Божеству о страданиях можно говорить лишь образно, условно) при соединении с нашим бренным, греховным и ограниченным естеством. «Человек настолько ниже, так бесконечно ниже Бога, что стать Богу человеком это все равно было, это хуже было, чем стать царю рабом». В этой теме проявляется особенная догматическая параллель с Пасхой: «Воплощение Сына Божия, будучи Его “истощанием”, явилось для Него своего рода крестом, первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний, настоящий»[1].

- Соединение неба и земли. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» — эта святоотеческая формула близка и песнопениям праздника Рождества Христова. Данная тема, например, явно выражена во 2-й стихире литии: «Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу: днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде».

- Радость всей твари — один из распространенных мотивов рождественских песнопений. Особенно характерно этот мотив выражен в стихире литии на «И ныне»: «Ликуют Ангели вси на небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки».

- Прославление Богородицы. Рождество Христово можно назвать самым «Богородичным» праздником среди Господских по идейному содержанию молитвословий. Потому хвалебные воззвания в адрес Пресвятой Девы часто встречаются в песнопениях праздника. Отметим следующую стихиру: «Приидите, воспоим Матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся Деву: радуйся, Граде одушевленный Царя и Бога, в немже Христос пожив, спасение содела. С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим, зовуще: Богородице, моли из Тебе Воплощеннаго спастися нам» (3-я хвалитная стихира).

[1] Скабалланович М.Н. Рождество Христово // Христианские праздники. Кн. 4. Киев, 1916. С. 30, 59.

Развернуть

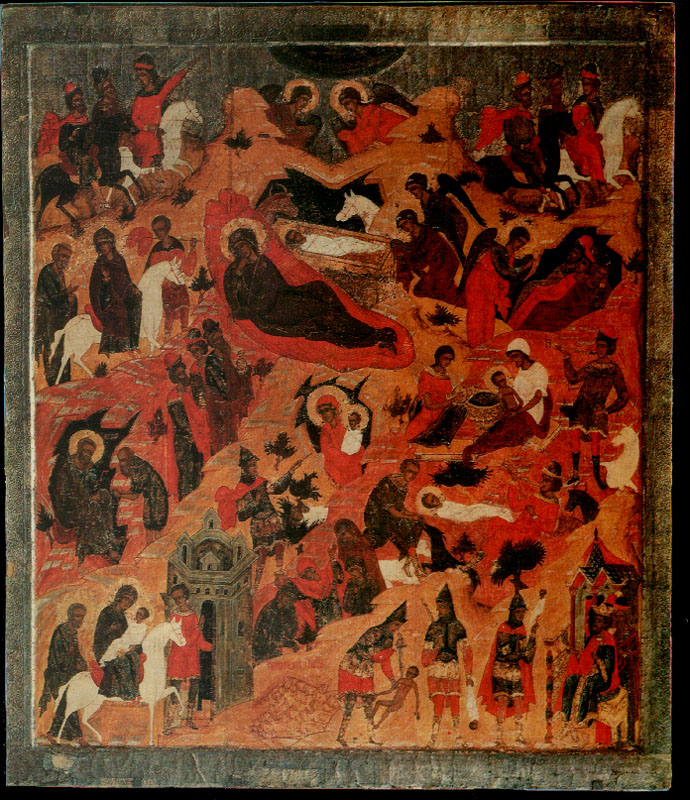

Иконография праздника

На первых этапах формирования православной иконографии иконы Рождества Христова могли отображать значительно меньшее количество исторических деталей, чем современные канонические изображения. Например, оно могло быть представлено сюжетом поклонения волхвов. В более поздние времена получили распространение развернутые композиции, отображающие множество аспектов, связанных с этим событием.

В центре данной композиции обычно изображается Богоматерь, расположенная на ложе; позади Неё гора, а в ней — пещера, внутри которой — Богомладенец Христос, лежащий в яслях.

Богоматерь, как правило, бывает представлена в полулежачем положении в знак того, что во время родов Она не испытывала мук рождения, какие обыкновенно испытывают роженицы, в силу грозного Божьего определения: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт.3:16). Примечательно, что взор Пресвятой Богородицы обращен не в сторону Новорожденного Сына, а в сторону богомольца (подразумевается тот, кто стоит перед иконой) — символ того, что Она — не просто Матерь, а Новая Ева, Ходатаица за людей.

Богомладенец, лежащий в яслях, спелёнут. Его пелены напоминают погребальные. Этим знаменуется, что одна из целей Пришествия в мир Спасителя — последующее Искупление людей посредством Его Крестных страданий и смерти. На это же указывает и тьма внутри пещеры, окружающая Новорожденного: по смерти Ему предстоит сойти душой во ад. Кроме того, тьма, окружающая фигуру Младенца, указывает на тьму греха, тьму неверия (Ин.1:5) (в противном случае уместно было бы изображать пещеру исполненной ярчайшего света, чем знаменовалось бы, что внутри неё — «Свет» (Ин.1:8), Сын Божий, Господь).

Возле яслей расположены вол и осел (на некоторых русских иконах вместо осла изображен конь). В символической интерпретации вол — символ иудейского, а осел — языческих народов. Через это подчеркивается, что Христос явился в мир, чтобы призвать ко спасению всех людей, независимо от их национальной принадлежности. Вместе с тем, вол и осел на иконе обличают неуверовавших во Христа иудеев: «Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис.1:3).

Возле подошвы горы бывает изображен Иосиф, а рядом с ним — человеческая фигура, значение которой объясняется по-разному: а) это человек, пришедший поздравить Иосифа с Рождением Ребёнка; б) это демон либо человек, движимый демоном, искушающий Иосифа, мол, рожденное дитя — не от Духа, а от беззаконного соития Марии с грешником.

Правее Иосифа (иногда наоборот, левее) — сцена омовения Богомладенца (Христос представлен на иконе дважды), свидетельствующая, что Младенец — подлинно воплотившийся Сын Божий. Это иконографическое свидетельство направлено против ереси докетов, согласно которой, Сын Божий воплотился не истинно, но призрачно, а значит и не был Совершенным Человеком (но лишь носил личину человека, казался человеком).

На правом склоне горы (если смотреть со стороны внешнего наблюдателя, богомольца), изображаются пастухи, пришедшие поклониться Младенцу, по слову явившегося им Ангела (Лк.2:10-12).

На левом склоне горы — волхвы. Они представлены в образе всадников.

В верхней части иконы, а иногда и возле самой пещеры — ангелы Божьи.

В самой верхней части — небесная сфера, из которой изливается луч, проникающий в малую сферу, внутри которой — звезда, а затем расходящийся натрое. Луч — символ Божественного действия. Единство луча — символ того, что Бог — един и его действие едино (проистекает от Отца через Сына и проявляется в Духе Святом). Звезда внутри малой сферы — образ Вифлеемской звезды. Расхождение луча натрое символизирует, что Бог троичен в Лицах.

Обилие света на иконе — символ обильного излияния Божественной благодати.

См. также: Г.С. Битбунов. Иконография двунадесятых праздников. Рождество Христово

Развернуть

Богослужебные (литургические) особенности

Период литургического приготовления к празднику Рождества Христова

Рождество Христово – «зимняя Пасха», второй по значимости церковный праздник. Потому приготовление к нему начинается задолго до самого праздника. Подготовительный предпраздничный период можно разделить на 3 части (которые частично пересекаются, но всё же различны по идейному содержанию):

1. Начальный подготовительный период (15/28 ноября – 17/30 декабря).

Для этого периода характерны 3 особенности:

— Рождественский пост. Начинается 15/28 ноября и длится 40 дней вплоть до самого праздника, так называемая «малая Четыредесятница».

— Пение праздничной рядовой катавасии. С праздника Введения во храм Богородицы по всем дням, когда положено петь великое славословие, поется катавасия «Христос раждается…»;

— Пение стихир предпразднства вместо Богородичных. Это – поздняя особенность (с XIV–XV вв.), и характерна она только для ограниченного количества дней: 30 ноября/13 декабря – праздник апостола Андрея Первозванного, 6/19 декабря – святителя Николая Чудотворца, 17/30 декабря – пророка Даниила и трех отроков.

2. Особые субботы и недели перед праздником. Есть две недели пред Рождеством Христовым: неделя святых праотец и неделя святых отец; эти недели имеют особые богослужения и посвящены прославлению ветхозаветных праведников, которые жили ожиданием Мессии, пророчествовали о Его приходе и (некоторые из них) были Его предками по плоти. Кроме этого, есть суббота пред Рождеством Христовым, которая имеет особые добавочные чтения на литургии.

3. Предпразднство Рождества Христова. Самое продолжительное предпразднство среди двунадесятых праздников — 5 дней: 20–24 декабря (новый стиль – 2–6 января). Принципиальной особенностью является пение на повечерии канонов, составленных по образцу утренних канонов Страстной седмицы примерно в X веке. Неизвестный автор взял утренние каноны Страстной седмицы и на их основе составил каноны для Рождества Христова, заменив фразы и выражения, тематически относящиеся к событиям последних дней земной жизни Господа, на выражения, соответствующие теме Рождества Христова. К сожалению, в приходской практике эти каноны почти повсеместно опускаются, так как повечерие не служится.

Сочельник Рождества Христова