Долгое время на Руси господствовало двоеверие. С одной стороны существовала официальная религия, особенно в крупных городах, однако от язычества народ полностью не отказался. Именно это и оказало влияние на развитие русской культуры и праздники на Руси.

Например, весенние народные праздники были тесно связаны с жизнью природы, земледельческим трудом. Они были воплощением природных сил. Их отмечали всегда весело, наряжаясь в яркие костюмы и проводя различные обряды. Те праздники, которые дошли до нынешнего времени, также принято отмечать по устоявшимся традициям.

Весенние праздники на Руси

В Древней Руси счет времени было принято вести по четырем сезонам года. Кроме этого, активно использовали и лунно-солнечный календарь. При этом до конца 17 века новый год начинался не с января, как мы привыкли сейчас, а с марта — то есть с того времени, когда начинался аграрный цикл.

Согласно данным исследователей, новый год начинался в 20-х числах марта. Наиболее значимыми датами были 21 и 25 марта, поскольку эти дни знаменуют в славянской традиции рождение бога Ярилы, а значит и рождение всей природы.

Также большим праздником на Руси были дни весеннего равноденствия. Природа в это время возрождалась, животные становились более активными, просыпались медведи. У многих народов мира, в том числе и у русского, этот праздник был магическим, даже ритуальным. Считалось, что именно в этот день весна сменяет зиму.

Прощаясь с зимой, люди славили бога солнца и плодородия — Ярилу. Он принадлежал к ежегодно умирающим и воскресающим богам. Это бог весны, который воплощает ее природные силы и приносит ее с собой, распространяя солнечное тепло и пробуждая живительную силу в животных, растениях и людях.

Масленица

В день весеннего равноденствия в Древней Руси праздновалась Масленица, или Комоедица. В этот день сжигалось чучело богини зимы и смерти — Морены. Кстати, во время огненных обрядом также был обряд катать зажженные колеса, которые были символами горящего Солнца. Сегодня Масленица считается символом всех русских народных праздников — она имеет тысячелетнюю историю. Ни один народ мира не празднует ничего похожего!

Однако из-за Великого поста, который был введен церковью, в марте этот праздник не отмечается. Религия не обошла стороной время весеннего равноденствия, когда в человеке просыпаются чувства и эмоции, духовность. От этого дня стала отсчитываться дата Пасхи, который каждый год отмечается в разное время.

Благовещение

Еще раз весну было принято встречать на Благовещение. Это был один из последних весенних праздников перед окончанием Великого поста и Пасхой. Считалось, что до Благовещения тревожить землю, то есть копать ее, нельзя. Этот день считался одним из наиболее почитаемых и даже сопоставлялся с Пасхой.

Признавая важность этого праздника, народ не отмечал его весело и шумно — тем более, что отмечается он во время поста. Поведение человека в этот день должно было приблизить его к Богу, поэтому люди посещали церковь и строго соблюдали запреты.

Вербное воскресенье

За неделю до Пасхи традиционно праздновали Вербное воскресенье — светлый праздник. Во всех христианских храмах в этот день освящали ветви деревьев, особенно вербы, которая олицетворяет здоровье, плодородие и жизненную силу. Она распускается ранней весной, когда другие деревья еще в зимней спячке. Затем вербой христиане украшали свои дома и дарили ее друг другу.

Пасха

Этот праздник всегда случается именно весной, но верующие люди обязательно готовятся к нему в течение всего года. Это величайший праздник, который стоит особняком в ряду всех остальных. Отмечается он всегда в разные дни, но обязательно в воскресенье.

Особенно тщательная подготовка начиналась с Чистого (или Великого) четверга. В этот день весь дом необходимо тщательно убрать, расписать яйца, приготовить куличи и другие мучные изделия. Дом украшали цветами, особенно стол и иконы.

К этому дню приурочено большое количество добрых поверий и обычаев. Например, считается, что добрые дела, которые совершаются в Пасху, помогают снять с души грех.

Красная горка

Праздник Красной горки, который отмечался через неделю после Пасхи, для славян также был крайне важен. В этот день принято водить хороводы, организовывать забавы и различные состязания вроде перетягивания каната, катания на качелях. Люди пели песни, проводили обряды заклинания весны и вместе встречали восход солнца.

Это время считалось лучшим для заключения браков. Свадьба на Красную горку и сегодня является хорошей приметой для молодоженов.

И хотя христианская религия, которая пришла на смену язычеству, строго отвергала все прежние обычаи, многие славянские праздники не удалось искоренить полностью — настолько они любимы и дороги простым людям. В жизни успешно сочетались как христианские, так и языческие праздники славян, и это прослеживается и сегодня. Отмечают их, соблюдая древние традиции, наряжаясь в яркие костюмы.

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Весенние

народные праздники.Обряды

воспитатель

высшей кв. категории

Лисютина Н.В.

ГБДОУ № 842018 г

Санкт-Петербург -

2 слайд

Цель:

— Узнать новое о праздниках русского народа, его обычаях и культуре.

— Оживить календарь народных весенних праздников, сохраняя тем самым традиции народных обычаев, обрядов, накопленных поколениями, передавая их потомкам.

-Развивать у детей свое эмоциональное восприятие глубокой старины, воплощая его в рисунках, стихах, пословицах, загадках, песнях -

3 слайд

Март — первый весенний месяц, в народе его называют «протальником», «грачником».

Морозы в марте держатся недолго. Небо часто яркое, голубое.

На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня становится равной долготе ночи. -

4 слайд

Пословицы и поговорки о марте.

— Февраль силен метелью, а март — капелью;

— Грач на горе — весна на дворе. -

5 слайд

В марте на Руси происходило «заклинание весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники.

-

6 слайд

14 марта – Евдокия Весновка, Авдотья Плющиха.

В этот день пекли печенье «жаворонки» и кликали весну, он праздновался как начало весны: «Евдокия весну сряжает». Считалось, что полученная в этот день из чистого снега талая вода обладает целебной силой.

Готовили обрядовое печенье в виде птиц — «жаворонков». Дети брали испеченного «жаворонка», шли в поле, подбрасывали его в воздух, ловили, приговаривая:Весна-красна, На чем пришла?

На сохе, на бороне,

На кобыле-вороне.

Жавороночки.

Летите в поле,

Несите здоровье,

Первое — коровье,

Второе — овечье,

Ой, вы, жаворонки,

Третье — человечье! -

7 слайд

17 марта – Герасим Грачевник.

— «Герасим Грачевник грача на Русь ведёт»,

— «Если грач на горе – так и весна на дворе»,

— «Грач с земли хворостину подбирает – солнечное лето обещает»,

— «Коли грач прилетел, через месяц снег сойдёт»,

— «Если грачи летят прямо на свои старые гнёзда, то весна будет дружной, вода сбежит вся разом».Считалось, что рожденные в этот день будут очень хозяйственными.

-

8 слайд

День весеннего равноденствия

особо почитался. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме. -

9 слайд

Весенние обряды

Весенние обряды являются одними из самых развернутых годовых циклов на Руси. Многочисленность весенних обрядов, их богатая символика, насыщенный комплекс представлений – все это обусловлено важностью данного периода в народном земледельческом календаре. Весна осмысливается как время обновления природы, начало нового природного и хозяйственного циклов. -

-

-

-

-

-

-

-

-

18 слайд

Весенние обряды включают в себя:

— встреча весны

— обряды на Масленицу

— земледельческие обряды

— обряды на Вербное воскресенье

— обряды в «чистый» четверг

— обряды на Пасху

— обряды на Красную горку

— обряды на Радуницу

— обряды на Троицу -

19 слайд

Отнесенность к началу нового природного и хозяйственного цикла определяет одну из особенностей весенних обрядов – именно это время сохраняло прогностическое значение для всего года.

Весенние календарные праздники.

Первыми, еще в глубокой древности, возникли праздники, связанные с земледельческим календарем предков восточных славян. Начинаясь в декабре, когда солнце «поворачивается на лето», предвещая скорое пробуждение кормилицы матери-земли от зимнего сна, и заканчиваясь осенью, с завершением уборки урожая, праздники составляли целостный календарный цикл. Отсюда и принятое в науке их название — календарные или праздники народного календаря. В отличие от праздников, появившихся в более поздние времена, они имели преимущественно магический характер. Их цель — обеспечить здоровье людям и лад в семье, хороший урожай полевых и огородных культур, богатый приплод домашней живности.

Все праздники, обычаи и обряды возникали в историческом прошлом на реальной основе, в результате трудовой деятельности, впоследствии же были окутаны религиозно-магическими суевериями. В силу этого календарные праздники занимают среди верований любого народа главное место. Трудовые в своей основе праздники, приуроченные к важнейшим хозяйственным работам: началу пахоты и сева, уборки урожая, выгону скота и т. д., играли видную роль в жизни верующих. Религиозная оболочка придавала праздникам причудливые формы и изменяла до неузнаваемости их реальное содержание, определяемое условиями хозяйственной жизни народа.

Годичный цикл праздников, обычаев и обрядов имел одну общую цель – способствовать своевременной подготовке, успешному посеву, произрастанию, уборке и сохранности урожая, плодовитости скота, но обряды каждого времени года отличались своими функциями и спецификой.

Главным назначением зимних календарных праздников являлась успешная подготовка к хозяйственному году. Поэтому и магические обряды этого периода носили подготовительный характер и были направлены на обеспечение благополучия семьи и хозяйства на весь год. В зимний период большое значение придавалось гаданиям и приметам, по которым стремились определить перспективы наступающего года. Праздники и обряды зимнего цикла имели также свою цель дать людям возможность отдохнуть и повеселиться в этот свободный от сельскохозяйственных трудов период года.

Весенние обычаи и обряды были связаны с непосредственным проведением полевых работ. Сопровождавшие их магические приемы должны были способствовать лучшему произрастанию урожая и сохранения скота.

Летние и осенние обряды были направлены на то, чтобы сохранить посевы сельскохозяйственных культур, обеспечить их вызревание и успешную уборку урожая. Это было самое ответственное время года. В приметах много внимания уделялось предсказанию погоды, от которой зависел результат сельскохозяйственного года. Смысл магических обрядов этого цикла состоял в стремлении обезопасить урожай от губительного действия засухи, града, ветра. Так завершался годичный цикл праздников календаря.

СОРОКИ

Приход весны в народном сознании был связан с пробуждением природы после зимнего сна и в целом с возрождением жизни. 22 марта, в день весеннего равноденствия и начала астрономической весны, на Руси праздновались Сороки. Почему же именно 22 марта считается “птичьим днем”? Когда-то христианские праздники с трудом вытесняли в сознании народа языческие, а потому часто были вынуждены хронологически “подстраиваться” под них, в надежде со временем полностью вытеснить и заменить. Православная Церковь 22 марта (9 марта по старому, Юлианскому календарю) празднует день Сорока мучеников Севастийских. Это “Сороки” народного календаря. В 313 году римляне пытались добиться отречения от веры у сорока воинов-христиан. Но, как их ни истязали, никто не отрекся. Сорок погибших христиан превратились, согласно народной вере, в жаворонков. Теперь в этот день на Руси поминают погибших воинов и всех усопших родственников.

Существовало поверье, что именно в этот день сорок птиц, сорок пичуг возвращаются на родину и сорока начинает вить гнездо. Хозяйки к этому дню выпекали из теста весенних птичек — жаворонков. Подбрасывая их вверх, дети пели заклички — короткие зазывные песенки, звали («гукали»)весну!

Жавороночки-полетовочки,

Прилетите к нам,

Принесите нам

Весну красную,

Лету теплую!

Нам зима надоела,

Весь хлеб у нас поела!

Приход весны, прилет птиц, появление первой зелени и цветов всегда вызывали радость и творческий подъем у народа. После зимних испытаний появлялась надежда на хорошую весну и лето, на богатый урожай. И поэтому народ всегда отмечал приход весны яркими, красивыми обрядами и праздниками. Весну нетерпеливо ждали. Когда она запаздывала, девушки поднимались на пригорки и пели веснянки:

Благослови, мати,

Весну закликати,

Весну закликати,

Зиму провожати!

Наконец, она приходила, долгожданная. Ее встречали песнями, хороводами.

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

7 апреля народ отмечал христианский праздник Благовещение. Это был последний весенний праздник перед окончанием Великого поста и большим христианским праздником Пасхой.

Этот праздник получил свое название в память о благой вести, которую принес Деве Марии архангел Гавриил. Он возвестил ей о том, что у неё должен родиться сын, который будет наречен именем Иисус.

Этот день издавна в народе считался началом весны, когда земля, наконец, пробуждалась от зимнего сна. До Благовещения нельзя было тревожить (копать) землю. В народном календаре XIX—XX вв. Благовещение было одним из самых почитаемых праздников. Его нередко сопоставляли с Пасхой, важнейшим праздником для православных: «Каково Благовещение, таково и Светлое Христово Воскресенье», а иногда даже ставили выше Пасхи: «Благовещение — самый большой праздник у Бога, даже грешников в аду не мучают». Признавая важность праздника, народ, тем не менее, не отмечал его весельем, тем более что чаще всего Благовещение приходится на период Великого поста. Поведение человека в течение этого дня должно было наиболее приблизить его к Богу. Этому способствовало посещение церкви, строгое соблюдение запретов, отдых от повседневных дел, сосредоточенные раздумья о божественном, отвлеченность от насущных хозяйственных проблем. Допускались только размеренные беседы о севе, пахоте, урожае. Нарушение этих предписаний считалось грехом и грозило несчастьями.

Благовещенье, которое по старому календарю приходилось на день весеннего равноденствия, считалось днем прихода весны. «На Благовещенье весна зиму поборола»! По народным поверьям, в это время природа пробуждается от зимнего сна и Бог благословляет землю на сеяние. Поэтому был распространен обычай накануне Благовещения или в самый день освещать семена, которыми и начинали сев.

Во многих местах весну на Благовещение не только встречали, но и приглашали, «кликали», «гукали», зазывали ее угощением — хлебом и пирогами, которые оставляли на ночь на возвышенном месте. Девушки в этот день разжигали за околицей деревни костры, чтоб «погреть землю», разбудить её, обязательно водили хороводы с пением веснянок. В этот день народ встречал аистов. К их прилету выпекали специальные хлебцы с изображение ноги аиста. Дети подбрасывали их с просьбой об урожае. Если аисты устраивали гнездо на крыше дома, это было хорошим знаком для его хозяев. Соглдасно приметам, рождение ребенка следовало ожидать там, где кружит аист или у того на чье поле часто прилетает аист. Так День чудесного зачатия Девы Марии переплетался с верой в чадородные предзнаменования, связанные с аистами.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

За неделю до Пасхи празднуют Вербное воскресенье. Этот день всегда отмечался в христианском календаре как светлый праздник

Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды.

В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные ветви деревьев. У русских место пальмовой ветви заняла верба, это одно из первых красиво цветущих весной деревьев, которое дало название празднику и неделе перед ним: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Пестрая) неделя», «Вербница», «Вербич».

В народном сознании верба олицетворяла здоровье, жизненную силу, плодородие и подношение. Существует легенда о том, что верба когда – то была женщиной, у которой было много красивых, сильных, здоровых детей. Но, как всякая женщина, она любила похвалиться своим потомством, и однажды она неосторожно сказала, что её плодовитость выше, чем плодовитость Матери – Земли. Рассерженная Мать – Земля превратила её в вербу с огромным количеством детей – пушистых почек, распускающихся ранней весной, когда другие деревья еще находятся в зимней спячке.

Верба считалась целебным средством от различных болезней. Освященная в храме верба, по мнению верующих и священников, считается священной и обладает магической силой. Люди глотали вербные почки, чтобы предохранить себя от болезни, прогнать всякую хворь. Освященную в церкви вербу берегли до первого выгона скота, причем хозяйка выгоняла скот непременно вербовыми веточками. Считалось, что это прибавит им жизненной силы. Некоторые заклинания строились так, как будто не люди бьют друг друга ветвями вербы, а сама верба передает им свою силу и здоровье: «Не я бью, верба бьет». Утром праздничного дня родители слегка хлестали вербой своих детей, приговаривая при этом вербные поговорки и присказки:

Верба свята! Верба свята!

Верба — хлёст — бьет до слез,

Верба бела — бьет за дело!

Верба красна — бьет напрасно!

Не я бью, верба бьет, через неделю велик день.

Будь здоров, как вода, будь богат, как земля!

Пришла верба из — за моря,

Принесла верба здоровья!

Верба — хлёст, бей до слез!

Верили также, что верба обладает свойствами оберегает: она защищает от нечистой силы, предохраняет дом от молний, останавливает пожар, усмиряет бурю, оберегает посевы от гибели, помогает человеку в смертный час, отгоняя от него дьявола. Именно поэтому освященную вербу хранили целый год на божнице, а, принеся свежую из церкви, старую спускали по течению реки или втыкали в землю на поле.

ПАСХА

Пасха, Светлое Христово Воскресение, -самый торжественный, самый радостный христианский праздник обновления, спасения мира и человека. Этот праздник торжества над смертью, торжества добра и света над злом и тьмой! Слово «пасха» произощдо от древнееврейского «песах» и в переводе означает «переход», «прохождение». Этот праздник был установлен древними иудеями в память об исходе иудеев из египетского плена как символ пощады. Пасха связывается также с праздником опресноков-пресных хлебов(маццот), потому что иудеи, бежавшие из Египта, не успели заквасить взятое с собой тесто.

А с появлением христианства праздник Пасхи обрел еще одно значение — чудесное воскрешение из мертвых Иисуса Христа, сына Божьего. Смерть и воскресение Христа совпали с праздником Пасхи.

Иисус дал распять себя, чтобы искупить грехи человеческие, а через три дня он воскрес из мертвых. Ранним утром в воскресенье несколько женщин (Мария, Саломия, Иоанна…) пошли ко гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег. Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Со страхом и радостью поспешили женщины возвестить Апостолам об увиденном. «И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня». И как некогда, Воскресшего увидели Его ученики. В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих «очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и, воспевая победную песнь, услышать ясно от Него: «Радуйтесь!».

Это случилось в седьмой день недели, который с тех пор называется воскресением. Поэтому каждое воскресение (выходной) люди не работают в память о воскрешении Христа.

Пасха празднуется всегда в различные дни календаря, но всегда в воскресенье. Существует правило, по которому церковные служители рассчитывают дату праздника. Формула расчета такова: Пасха всегда празднуется в первое воскресенье, которое следует за полнолунием, наступившим либо в день весеннего равноденствия, либо после него.

К Пасхе готовились, начиная с Великого или Чистого четверга. В этот день весь дом убирали до сверкающей чистоты, красили и расписывали яйца, готовили пасху, пекли куличи и мелкие мучные изделия в виде барашков, петушков, голубков; медовые пряники, запекали поросенка, барашка или окорок, жарили телятину, шились новые наряды. Цветами украшали блюда, а также стол, иконы и дом. По древней традиции, крашеные яйца укладывали на блюдо среди специально проращенной зелени овса, пшеницы.

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной. На Страстной неделе вспоминают события последней недели земной жизни Иисуса Христа с того момента, как он вошел в Иерусалим, и до того дня, когда он был распят на кресте и воскрес на третий день. Гораздо более строгими в Страстную неделю становятся ограничения в еде, а в Великую Пятницу — день распятия Христа — верующие не едят вообще, вплоть до выноса плащаницы, который символизирует момент искупительной жертвы Иисуса.

В ночь с субботы на воскресенье происходит пасхальная служба, которая является логическим завершением служения всех предшествующих дней страстной недели. Ровно в половине двенадцатого начинается праздничная служба — полунощница, за которой следует заутреня и крестный ход вокруг церкви, литургия. После окончания службы прихожане поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды целовались и произносили слова: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», обменивались яйцами, окрашенными в красный цвет. Красный цвет — это цвет пролитой на кресте крови Христовой, которой искуплены грехи мира. В деревнях в пасхальную ночь , как только зазвонят колокола, возвещающие о воскресении, тут же все освещалось огнями. Здание церкви и колокольня покрывались огоньками фонариков, развешенных накануне, около церкви вспыхивали костры; за околицей деревни, на перекрестках дорог, на холмах и высоких берегах рек поджигали смоляные бочки, которые иногда поднимали на шестах. Угли, оставшиеся от костров, наутро собирали и закладывали под застрехи крыши, чтобы оградить дом от молнии и пожара. Свечу, с которой обходили крестным ходом вокруг церкви, также сохраняли, приписывая ей магические свойства.Одним из важнейших моментов праздника была утренняя пасхальная трапеза. После долгого и сурового поста даже взрослые крестьяне, а в особенности деревенские ребятишки, с нетерпением ждали «разговения».

Для пасхальной трапезы пекли сдобные куличи, готовили творожные пасхи. Существовало много разных видов пасхи: и сливочная из сливок, и красная из топленого молока, и пасха на желтках, и розовая пасха с малиновым вареньем, пасха с мукой. Сырная пасха готовилась из творога. И конечно же красили яйца. Обычно яйца красили в четверг, а в субботу относили в церковь, чтобы освятить. Обычай красить яйца пришел после того, как Мария отправилась проповедовать учение Христа. Пришла она в Рим, в императорский дворец. В те далекие времена каждый приходящий к императору обязательно приносил какой-нибудь подарок: богатые – драгоценности, а бедные – что могли. У Марии ничего с собой не было, кроме веры в Христа. Протянула она императору простое куриное яйцо и сразу громко произнесла главное известие: «Христос воскрес!». Удивился император и сказал: «Как можно поверить в то, что кто-то может воскреснуть из мертвых? Трудно в это поверить, как и в то, что это белое яйцо может стать красным!». Пока он говорил эти слова, яйцо стало менять свой цвет: оно порозовело, потемнело и, наконец, стало ярко-красным. Так было подарено первое пасхальное яйцо.

Всю пасхальную неделю продолжались застолья. Праздничные столы ломились от самых разных блюд. Кроме пасхи, куличей и яиц к столу подавали запеченных и фаршированных орехами поросят, окорока, разные колбасы, сыры. Господствовало всеобщее веселье, ликование, радостное настроение. Во всех церквях звонили колокола. Всю Светлую неделю длился праздник, стол оставался накрытым; приглашали к столу, угощали, особенно бедных, привечали больных, убогих. Почти повсеместно были также распространены детские, иногда молодежные, обходы домов в первый день Пасхи. Утром, после пасхальной заутрени, деревенские ребятишки собирались по 10 — 20 человек и шли «христосоваться», «христосовать» или «христосовить». Войдя в дом, они трижды поздравляли хозяев: «Христос воскресе!», те отвечали: «Во истину воскресе!» и одаривали их крашеными яйцами, пирогами, конфетами, давали по куску кулича. Не одарить ребятишек считалось зазорным, хозяева специально готовились к их приходу, приберегая угощения.

Пасха является одной из важнейших дат поминовения умерших. С одной стороны, это связано с церковной идеей смерти и воскресения Христа, искуплением первородного греха и препровождением предков — древних праведников и пророков в рай. А с другой, соотносится с языческими земледельческими представлениями славян, согласно которым любой цикл обрядов, нацеленный на предопределение благополучия и урожая, связан с поминовением предков как подателей благ. Церковь запрещала посещение кладбища в первый день Пасхи, предназначая для этой цели вторник на следующей за пасхальной Фоминой неделе — Радуницу. Во многих местах этот обычай неукоснительно соблюдался, но кое — где, особенно в западных и южнорусских губерниях накануне Пасхи, на ночь, хозяйки ставили на стол или на божницу покрытую салфеткой тарелку с угощением — разговлением «для родителей», в которой были яйца и кусочки кулича. При этом хозяйка приглашала умерших: «Приходите родители». Считалось, что в ответ на приглашение «родители» приходят в эту ночь разговляться. На утро угощение раздавалось детям, приходившим поздравлять с праздником.

Пасхальные гулянья были первыми в году гуляньями на открытом воздухе после зимы. Одним из самых популярных развлечений были качели- как в городах, так и деревнях. Дети с удовольствием играли в цоканье — биение яиц. тот, кому удавалось разбить яйцо соперника, забирал его себе. Мальчишеские игры (бить лупака, поп, черт, харлай, шила бить, кашу варить, чехарду и др.) представляли собой соревнования в ловкости, быстроте и силе. В девичьих играх (шум, жельман, кострубонька, мак, кривой танец, вербовая дощечка и др.) испытывались художественные способности участниц — умение танцевать, петь, перевоплощаться в определенный образ. Недаром пасхальные игрища считались настоящими ярмарками невест. В целом Светлая седмица проходила достаточно пристойно!

КРАСНАЯ ГОРКА

На Руси традиционно в первое воскресенье после Пасхи проходили народные гулянья на Красную горку. Они были связаны не столько с празднованием Фомина воскресенья, отмечаемого в этот день православными христианами, как со старой языческой традицией встречи весны. У православных в этот день заканчивается Светлая седмица, поэтому его иногда называют Антипасха, не в смысле противопоставления, а в значении «вместо Пасхи». В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата». В этот день вспоминают явление апостолу Фоме Иисуса Христа, произошедшее на восьмой день после воскресения (Пасхи). До этого апостол не верил, что Христос воскрес (отсюда и поговорка «Фома неверующий»). Только увидев Иисуса и ощупав его раны, он уверовал в воскресение Спасителя.Это событие тоже нашло отражение в народном празднике, но в своеобразной форме – в виде различных загадок и розыгрышей «веришь – не веришь». Главным же содержанием праздника стало прославление и окликание весны, а также молодежные гулянья, открывающие период свадеб – с этого дня в церкви начинались венчания, не проводившиеся в период Великого поста и пасхальных праздников.

Возникновение названия праздника до конца не выяснено, имеется множество вариантов, в большинстве которых совпадает объяснение слова «красная» – красивая. Но это слово относят и к самому месту (красивому пригорку, на котором начинает пробиваться первая трава), и к красавице весне, освободившей землю от снега, и к красавице девушке, служившей символом весны и открывавшей языческими обрядами весенний праздник. Слово «горка» связывают с возвышенными местами, просохшими после схода снега и половодья, на которых в этот период только и возможно массовое гулянье, как вариант – на которых проводились весенние обряды и зажигались костры в честь одного из языческих богов.

Весна у славянских народов традиционно связывалась с женским началом, дарующим жизнь. Поэтому главная роль в весенних обрядах, проводившихся на Руси в этот день, отводилась женщинам и девушкам. В различных регионах существовало множество вариантов прославления и окликания весны. Проводила их всегда или девушка, которую специально украшали, в том числе и символами будущего урожая, или группа девушек. Обычно пелась обрядовая весенняя песня или произносились специальные заклинания, призывающие весну побыстрее подготовить землю к посевам и одарить нивы щедрыми всходами.После призывов к весне, девушка обходила собравшихся, одаривая их крашеными яйцами, или засевала символическую грядку. Зачастую эти ритуалы проводились только в присутствии женщин, завершаясь совместной трапезой, главным, а иногда и единственным блюдом которой была яичница. Иногда обрядовые действия начинались еще затемно. Женщины и девушки обходили деревню, обмахивая её новыми холстами или полотенцами, что символизировало изгнание злых духов. После чего собирались на пригорке встречать восход солнца, накрывая на холстах праздничную трапезу. Если небо было закрыто облаками, разжигался костер, к которому обращались с просьбами о хорошей погоде, как к своеобразному «заместителю» солнца.

По завершению обрядовых действий все отправлялись в церковь на службу, затем на кладбище, где поминали усопших родственников и просили их помощи в повседневных крестьянских делах. Только после этого начинались «смотры невест», молодежные гулянья, венчания и празднования свадеб, посещения родственников и соседей, праздничные застолья, на которых обязательно были крашеные яйца.

Основными развлечениями молодежи были хороводы, игры, катания на качелях и каруселях, прыжки через костер, обходы дворов с прославлением молодоженов или обрученных.Обычно гулянье начиналось со «смотра невест», когда девушки в праздничных нарядах с песнями ходили по деревне, давая возможность хорошо рассмотреть себя потенциальным женихам и их родителям, озабоченным выбором будущей невестки. Только после нескольких проходов по деревне, а иногда и по нескольким близлежащим деревням, девушки отправлялись к месту, где будет проходить гулянье. Оно заранее оборудовалось парнями: выравнивалась площадка для хоровода и танцев, рядом с ней делались скамейки, как для участников гулянья, так и для зрителей, неподалеку оборудовались качели и простейшие «аттракционы».«Танцевальную» часть праздника открывали девичьими хороводами. Существовало несколько их вариантов, но основным их содержанием была тема возрождения земли после зимы и весеннего сева, это видно даже по названиям – «Посеем лен», «А мы просо сеяли» и т.п. В этот период девушки должны были выглядеть целомудренно и неприступно. Но это не надолго: ближе к лету в хороводах появятся элементы заигрывания и обольщения. Пока же танцуют только девушки, парни к ним приглядываются и отпускают комплименты.В играх же можно было позволить себе и небольшие вольности, особенно при качании на качелях. Качели, карусели, гигантские шаги, бегунки, подкидки устанавливались еще на пасхальной неделе. В больших селах и городах это были крупные красочные сооружения, в деревнях же ограничивались более простыми. Качелями могла быть обычная доска, подвешенная на веревках между столбами или деревьями, а подкидкой – длинная доска, уложенная на высокий чурбак (подобные можно увидеть в цирках). Для гигантских шагов использовался столб с одной или двумя длинными веревками.Девушки качались на качелях только по приглашению парней. Получив приглашение, девушка завязывала специальным пояском подол платья у колен, при помощи парня садилась или вставала на доску качели. На Красную горку на качелях парни выполняли все просьбы девушек: раскачивать сильнее или остановиться. Позднее же за остановку качели обычно требовали поцелуй.

Кстати, для деревенской молодежи гулянье на Красную горку считалось практически обязательным. Тем, кто в нем не участвует, прочили неудачи в семейной жизни, а то и бобыльство. Зато приглядеть себе в этот день суженного или невесту – большая удача, сулящая счастье в совместной жизни.

На Красную горку в деревнях традиционно проводился обход молодежью дворов с прославлением (окликанием) молодоженов, вступивших в брак прошедшей осенью и зимой. Для таких молодоженов именно с весны начиналась настоящая совместная хозяйственная жизнь – посев, последующий уход за урожаем и уборка, разведение домашней птицы, приплод скотины и т.д. Именно с этим их и предстояло поздравить, пожелав хорошего урожая, большого приплода, да и пополнения в собственном семействе. Обход дворов молодоженов мог быть «театрализованным», напоминающим колядование, либо просто группами молодежи в праздничной одежде. Молодожены заранее готовили угощения и ждали славельщиков у окна. Выслушав поздравления и пожелания, которые часто сопровождались специальными песнями (вьюницами), они раздавали угощения. Для парней, как правило, выставлялось вино, брага или водка, а для девушек – выпечка, пряники, сладости и яйца. Зачастую групп славельщиков могло быть несколько, в том числе из детей, взрослых женщин и мужчин. В этом случае обход начинали дети, затем шла молодежь и только после неё взрослые, которые могли не ограничиться подаренным угощением, а напроситься на застолье.

На Красную горку открывался сезон свадеб, но их было еще не много. Как правило, в это время свадьбы играли в зажиточных семьях, остальные же откладывали создание семей на осень. После уборки урожая появлялась возможность провести свадьбу с меньшими затратами.

Красную горку традиционно праздновали весело. Развлекалась не только молодежь, были свои развлечения и у взрослых: традиционные хождения по деревне с песнями и частушками, розыгрыши и шутки над знакомыми, застолья и пляски. Приближалась посевная пора с её тяжелым крестьянским трудом, поэтому народ спешил нагуляться от души.

РАДУНИЦА

Радуница — весенний языческий праздник восточных славян, связанный с культом предков. Очевидно, родствен слову «радость». После крещения его стали отмечать на Фоминой неделе во вторник после пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших. Радуница — один из древнейших праздников, когда на могилы прадедов приносят вино и еду (гл. образом — блины как символ солнца), устраивают оклички (причитания) и игрища (игры, песни и пляски). Вся без исключения Русь спешила в Радуницу на кладбища похристосоваться со своими покойными сородичами, угостить отошедших в вечность красным яичком и другими яствами. Три-четыре яйца клали на могилку, а иногда и зарывали в нее, разбивали о могильный крест, тут же крошили их или отдавали нищей братии на помин души. Не обходилось, конечно, без того, чтобы закускою и выпивкою, совершаемыми тут же на кладбище, живые не помянули усопших, — старославянская тризна, отличительная особенность русского народа. Хотя чествование памяти умерших, как бы сохраняющих еще какую-то таинственную связь с живыми, совершается повсеместно на Руси и во всех подходящих случаях, которые нельзя и перечислить даже, тем не менее Радуница как поминовенный день наиболее выделялся из числа прочих, отличаясь радостным настроением поминальщиков. Может показаться странным, каким образом печаль по отошедшим в вечность соединялась с радостью, но это объяснялось, во-первых, глубоким верованием русского народа, что придет время, когда все мертвые восстанут из гробов, верованием, подкрепляемым в то же время фактом Воскресения Христова, а во-вторых, Красная Горка — веселый весенний праздник, оживление природы, замиравшей на продолжительное время года, настраивал человека на веселый лад, побуждал забыть на этот раз о суровой, безжалостной смерти, подумать о жизни, которая сулит и радость, и благо. Вот почему к этому времени было приурочено большинство веселых и шумных свадеб, с их характерными народными песнями, сопровождаемыми пением “веснянок”. А вслед за этим весенним праздником следовали и Семик, и Русалки, и Иван Купала и т.д.

Весенние игры и забавы.

Календарная народная игра «Идет матушка Весна»

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их вверх. Это – «ворота». Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все играющие проходят под воротами и говорят такие слова:

Отворяйте ворота

Идет матушка Весна!

Первым март прошел,

Всех детей провел!

А за ним апрель

Отворил нам дверь!

А за ним и май, сколько хошь гуляй,

Сколько хошь гуляй, только не зевай!

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех детей, которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже становятся «воротами». Игра продолжается, пока все дети не будут пойманы. Потом можно выбрать новые «ворота» и начать игру сначала.

Календарная народная игра «Грачи летят»

Дети встают в круг или произвольно располагаются на площадке, но обязательно так, чтобы видеть и слышать взрослого ведущего. Взрослый ведущий говорит:

«Грачи летят,

На всю Русь трубят:

Гу-гу-гу,

Мы несем весну!»

Все дети кричат хором: «Летят! Летят!»

Ведущий продолжает:

«Журавли летят,

На всю Русь трубят:

Гу-гу-гу,

Мы несем весну!»

Дети опять кричат: «Летят! Летят!» и размахивают руками.

Так же летят пчелы, комары и т.д.

А потом водящий говорит:

Поросята летят,

На всю Русь трубят:

Гу-гу-гу,

Мы несем весну!

Кто из детей ошибется и закричит «Летят!» или замашет руками — выбывает из игры. Побеждает самый внимательный.

Игры с талой водой.

Весенние ручьи как магнит притягивали к себе мальчишек. И десятки маленьких лодочек и корабликов пускались в плавание по их бурным волнам. Делали их из щепочек, коры, деревяшек. Кроме того, на ручьях устраивали запруды. В современном городе запруду не устроишь, но вполне можно отыскать ручеек где-нибудь в парке и запустить свой отважный фрегат из бумаги.

На берегу ручьев тоже устраивали игры, не опасаясь замочить ноги – ведь пришла теплая и ласковая весна!

Календарная народная игра «Перепрыгни ручей»

Дети приходили на берег ручейка и встают вдоль берега в затылок друг другу. Поют песенку:

Побежал родничок,

Золотой рожок!

Побежал ключевой,

Побежал снеговой,

По мхам, по болотам,

По гнилым колодам!

У-ух!

На слове «У-ух!» дети перепрыгивают через ручей боком. Вернее, пытаются перепрыгнуть, ведь соседи стараются друг другу помешать. Кто оказался на другом берегу – молодец, а кто промочил ноги – проиграл.

Эту календарную народную игру можно провести и в помещении или на площадке отметив «ручей» мелом, двумя лентами или положив кусок ткани.

Календарные народные игры на пасху.

Самыми важными на Пасху были игры с яйцами. Это тоже отголосок язычества. Наши далекие предки считали, что катая яйцо по земле можно увеличить плодородие, обеспечить обильный урожай. До наших дней дошла в почти неизменном виде только одна игра – разбивание яиц. Два противника зажимают яйцо в руке и «стукаются». Тот чье яйцо разбилось – проиграл, он отдает яйцо победителю.

Еще играли в «Кучку». Из песка делали кучки (по две на каждого участника). Выбирали одного водящего и отдавали ему по одному яйцу. Все игроки отворачивались, а водящий закапывал яйца в кучки песка. Половина кучек были «призовые», а половина – пустые обманки. Затем игроки по очереди указывали на кучку, где, по их мнению, спрятано яйцо. Если угадывали, то забирали его себе. В эту игру играли в основном девушки и девочки.

А мальчишки предпочитали яйца катать со специальной горки-желоба. Внизу под желобом каждый из игроков клал свое яйцо. Затем по очереди спускали другое яйцо с горки. Если удавалось задеть одно или несколько яиц, то их можно было забрать себе. Если же ни одно яйцо не было задето, то яичко незадачливого игрока оставалось лежать под горкой, увеличивая «призовой фонд».

На Пасху делали тряпичных кукол — веснянок. Это были куколки на один день. Потом их сжигали. Считалось, что вместе с куколками сгорят все напасти и болезни.

Обязательным атрибутом Пасхи были качели. А качались на них все от мала до велика. Особенно усердствовала молодежь! Ведь присказка про Пасхальные качели была:

На Святой неделюшке

Повесили качелюшки.

Сначала покачаешься,

Потом и повенчаешься.

Праздник позволял людям сделать передышку в череде тяжёлых крестьянских работ, отвлекая их от семейных проблем, и давал психологическую разрядку. А совместное время провождение вызывало иллюзию равенства всех людей, снимало социальную напряжённость в обществе. С помощью обрядовых действий люди обращались к тем силам, от которых как они считали, зависело их жизненное благополучие.

6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

69. Весенние праздники, обряды и обычаи

С приходом весны люди получали возможность выйти и из курных и душных изб на свежий воздух, вздохнуть полной грудью и после долгой и суровой зимы, понежиться в теплых лучах весеннего солнца.

Весна порождала в человеке радостные чувства и праздничное настроение. Поэтому весенние праздники наших отдаленных предков справлялись особенно торжественно и изобиловали разными очистительными и магическими обрядами, заимствованными из времен дохристианской эпохи.

Так основываясь на вере, что за темную и холодную зиму собиралось много всякой нечисти и злых духов, которых нужно было изгнать из своих жилищ и полей, наши предки мыли свои избы и жилищную утварь, мылись сами, во дворах собирали весь мусор и сжигали его на костре, стараясь сделать костер наиболее смрадным и дымным, золу от очистительных костров выносили на поля, а по углам поля втыкали ветки вербы. Все это якобы отгоняло нечисть.

Вербе, освященной в церкви в вербную субботу, приписывались многие магические свойства. Она якобы охраняла людей и животных от злых духов, от пожара, спасала посевы от градобития, прекращала бури и даже помогала находить спрятанные чертями клады.

Вербное Воскресенье

Принося домой освященную вербу, хозяин дома стегал ею своих домочадцев и приговаривал: «Здоровье в хату, хвороба в лес!».

В день Георгия (23 апреля ст. стиля) вербой производили первый выгон скота в поле, пучки вербы вешали в хлевах и скотских сараях.

Освященную вербу в течение всего года хранили на куту за иконами, считая этот обычай, как средство обрести счастье.

Самым главным, самым важным и многодневным весенним праздником наших предков была Пасха, которую в старину называли «светлым воскресением». Этот праздник посвящался мифическому воскрешению Иисуса Христа.

Пасха — Светлое Христово Воскресение

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883

Пасха, которую в России также называли Светлое Христово Воскресение, – главный праздник православного календаря. Пасха не имеет постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Празднование начинается в первый воскресный день после полнолуния, наступившего вслед за днем весеннего равноденствия. Если полнолуние падает на субботу или воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Обычно же праздник приходится на время с 22 марта (4 апреля) по 25 апреля (8 мая).

В православной традиции Пасха считается «царем дней», «праздником всех праздников, торжеством всех торжеств». По всей России Пасху отмечали как день великой радости. Главным событием празднества было торжественное богослужение в храме, которое начиналось в ночь с субботы на воскресенье. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход – все это вызывало у верующих радость и ощущение причастности чуду. В день Пасхи люди поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды целовались и произносили слова, которые говорили друг другу апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».

В народном сознании Пасха ассоциировалась с обновлением и возрождением жизни. Этого праздника молодежь ждала с нетерпением. Пасха знаменовала собой конец Великого поста, когда запрещалось всякое веселье и громкий смех. С Пасхи начиналось своего рода обновление молодежной жизни: устраивались молодежные гулянья, торжественные шествия нарядно одетых девушек, во время которых они демонстрировали себя деревенскому сообществу. Перед девушками вновь открывалась перспектива радости, счастья и хорошего замужества.

Считалось, что в Пасхальную неделю девушки могут «ухватить удачу за хвост» – добиться желаемого, поскольку в эти дни «Бог делит счастье» и происходят всякие чудеса. Для этого девушки отправлялись рано утром смотреть, как солнце «играет на восходе», во время праздничной литургии просили у Бога хорошего жениха, каждая девушка старалась первой попасть на колокольню и позвонить в колокол, чтобы первой из подруг выйти замуж.

http://www.booksite.ru/fulltext/girls/rus/san/4.htm

Воскресение Христово. Пасха

Праздничный колокольный трезвон, длящийся целую неделю, по мнению суеверного народа, отгонял злых духов, постоянно живущих в могильной тишине и очень боящихся крика, шума, звона и стрельбы.

Колокольный звон на Пасху церковники толковали, как радость по случаю победы «живота над смертью».

Пасхальный звон. Свято-Екатерининский мужской монастырь, звонит послушник Сергий (отец Пимен), 2010.

По поверьям наших предков большую роль в изгнании нечистой силы имел огонь. Поэтому из страха перед демонами на страстной неделе в четверг во время богослужения верующие держали в руках зажженные восковые свечи, а затем, придя домой, огнем этих горящих свечей выжигали кресты на дверях домов. Церковь старалась внушить верующим, что Пасха – это «из праздников – праздник, торжество из торжеств».

Богослужение заутрени «светлого воскресения» отличалось особой торжественностью: церковь ярко освещалась, в ней в изобилии курился ладан, духовенство облачалось в светлые златотканые одежды, пел большой хор, совершался крестный ход вокруг церкви с хоругвями и иконами и пением пасхальных гимнов.

Николай Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии, 1891

После того, как священник возвещал о воскресении Христа, начинался колокольный трезвон, пальба из холостых ружейных зарядов и христосование, то есть пасхальное целование.

Христосование – это пережиток обряда радостной встречи членов общины, когда они после долгой зимы с наступлением теплых весенних дней сходились на свой весенний праздник.

Традиционными пасхальными блюдами в народе были: крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, пасхальный свиной окорок, пришедший на смену древнееврейскому пасхальному ягненку и христианскому агнцу.

Известный пасхальный обычай катания яиц был связан с верой наших предков в демонов. Люди верили, что катая яйца, можно заставить злых духов плясать, валяться, кувыркаться, что якобы причиняет им невыносимые страдания.

Катание яиц на Пасху

Если же одно яйцо ударять о другое, то это якобы заставляет злых духов биться своими лбами. Поэтому бой яйцами получил такое широкое распространение на празднике Пасхи. Бой яйцами в последнее время стал обычаем игры и производился с учетом выгоды в этой игре, а не как выполнение религиозного обычая и его религиозного значения.

Говоря вообще, в глазах наших предков с яйцом и его способностью перевоплощаться в птицу был связан ряд религиозных представлений и таинственной силы; разгадать сущность этого было непосильно суеверным людям.

Православная же церковь крашеное яйцо истолковывало как символ воскресения Христа, ссылаясь на то, что якобы святая блудница Мария Магдалина публично засвидетельствовала на пасху в римском амфитеатре свое христианство, преподнося императору Тиверию крашеное яйцо со словами «Христос воскрес!».

Жадное до наживы православное духовенство не упускало возможность и от этого «светлого праздника» извлечь для себя доход, установив, как церковный обряд, подворный обход своих прихожан на пасхальной неделе «с молитвой». За эту «молитву» в городе прихожане награждали попа, дьяка и мехоношу деньгами и продуктами.

В селах и деревнях этот подворный обход прихожан «с молитвой» превращался в настоящий крестный ход. В царское время небывалая по смелости и силе обличения духовенства картина художника Перова, без всяких преувеличений изображает этот «сельский крестный ход на пасхе». Вот что изображено на этой картине (по описанию Елшиной в отрывном календаре 1963 года за 20 ноября).

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861

«По грязной деревенской улице бредет нестройная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Участники крестного хода только что отведали праздничное «угощение». Пьяно пошатываясь от очередной выпивки, ступая по лужам, они разноголосно поют пасхальные молитвы.

«Батюшка» с отекшим от пьянства лицом, зажав в кулаке крест, держится за столб на крыльце, боясь двинуться дальше. У его ног растянулся дьячок, уронивший в грязь молитвенник»

К ее описанию этой картины нужно добавить: что стоя на крыльце, хозяйка дома льет воду на голову свалившегося с ног у самого крыльца одного участника этого крестного хода и приводит его в чувство, а деревенская близкая к церковному причту молодайка – эта «жена мироносица» – на руках несет икону богоматери, спьяна перевернув ее головою вниз, и во все горло тянет пасхальный тропарь.

По приказанию царских властей эта картина была убрана с выставки, считая ее правдивое содержание клеветою на духовенство. За эту картину художник Перов был 8 лет под надзором полиции.

***

Другим весенним праздником наших предков был праздник «красных горок», получивший свое название от «красных», то есть красивых горок, холмов и возвышенностей, которые под лучами весеннего солнца первыми покрывались молодой зеленью.

Борис Кустодиев. Красная горка,1912

«Красная горка» – народное название первого воскресного дня после Праздника Пасхи, который в церковном словаре носит название Антипасха. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата». За Антипасхой следует Фомина седмица, которую и называют Красной горкой.

На этой неделе в церкви вспоминают апостола Фому, который пожелал лично удостовериться в воскресении Спасителя, не поверив ученикам, поведавшим ему чудесную весть.

http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1120691

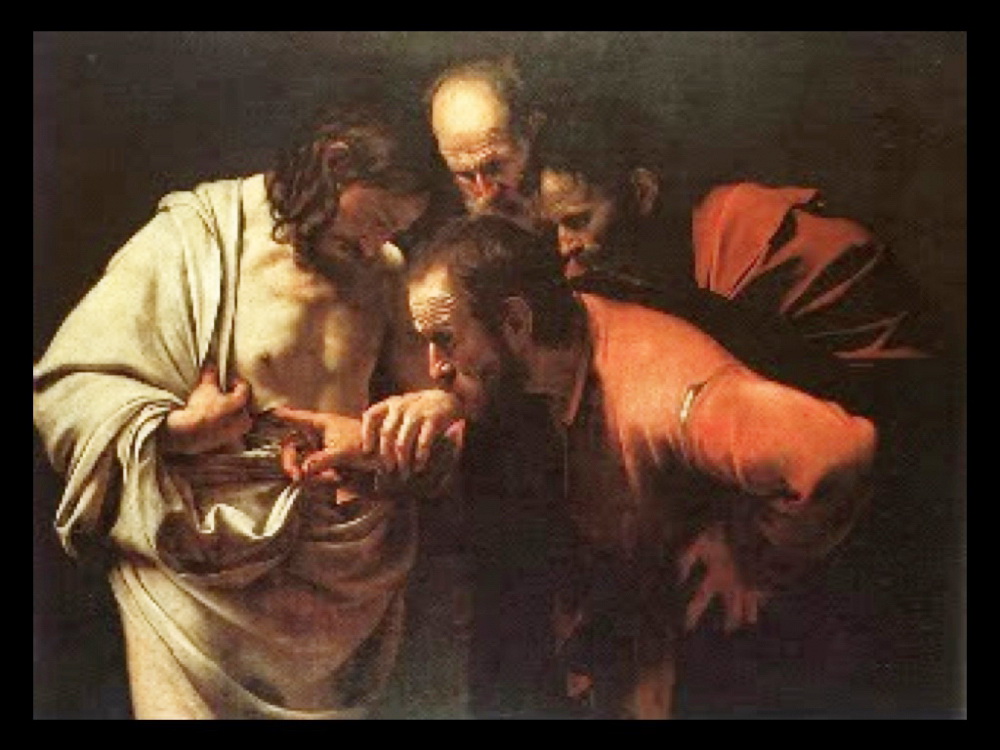

Караваджо. Неверие святого Фомы, 1601-1602

На этих горках и происходил сам праздник, играли в народные игры, пели, плясали, водили хороводы, качались на качелях. Впоследствии этот праздник «красная горка» был перенесен церковниками на первое воскресение после Пасхи, и это воскресение получило название «красного воскресения».

Дж. А. Аткинсон. Качели, 1800

Перелаз мій перелаз

По укоренившемуся обычаю после «красного воскресения» наступала весенняя пора заключения брачных союзов, что являлось несомненным пережитком обычаев наших древних предков «умыкать» себе жен в праздник «красных горок» во время хороводной игры в прососеяние.

***

Вторник после «красного воскресения» посвящался поминкам умерших родственников. В народе этот праздник называется «радуницей».

Радуница, http://sotvori-sebia-sam.ru/radunica-chast-1/

Поминовение усопших, известное у нас под именем Радуницы, совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник. Радуница обязана своим происхождением тому уставному предписанию, по которому в Великом посту поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено в свое время по случаю великопостной службы, переносится на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. В течение Великого поста такими днями являются только субботы, да и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые надо будет справлять в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы, так как накануне понедельника после вечерни нельзя еще совершать панихиду, как должно быть при поминовении.

К такому перенесенному на вторник Фоминой седмицы поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение и их сродников, так как у нас есть обычай и при поминовении одного усопшего по какому-либо нарочитому случаю подавать весь свой семейный синодик для совместного поминовения. А к этому поминовению немногих усопших и их сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших, тем более, что обычай весенних поминок по усопшим был у наших предков и до принятия ими христианства («Навий день»). Христианство придало иной характер этим поминкам.

http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/noauthor1/31.html

Николай Лесив. Помолимся за родителей!

Таисия Повалий Пісня про матір

Обычно в этот день жители города, сел и деревень шли на кладбище, расстилали белые скатерти на могилах своих родственников и после отправления священником поминок усопших, съедали принесенную из дома пищу, выпивали вино и катали по могилам крашеные яйца. Бой яйцами, как обычай, в этот день проводился взрослыми на кладбище.

Обряд поминовения покойников на кладбище среди верующих людей сохранился и до сего времени, а церковь постаралась узаконить этот древний обычай, как радостный символ единения живых и мертвых, так как от этого поминовения покойников получался немалый доход служителям церкви.

За эту «радуницу» служители церкви собирали от своих религиозных прихожан крупные суммы денег, десятки мешков куличей, корзины яиц и ведра меду.

Все это услужливым церковным причтом грузилось на подводы и увозилось на дома священнослужителей, для которых день поминовения покойников был не днем траура, а по справедливости настоящей «радунецей».

Добавить комментарий

Весенне-летние праздники и обряды

Зимние праздники и обряды

Межсезонные обряды и обычаи

Осенние праздники и обряды

Аграфена Купальница (Купальщица)

3 июня/ 6 июля

1. День памяти святой мученицы Агриппины. В крестьянской традиции известна как Агрипина купальница, поскольку день ее памяти приходился на канун праздника Ивана Купалы и осмыслялся как день подготовки к нему.

2. Народное название трав, собираемых в ночь на Ивана Купалу.

Акулина-гречишница

13/26 июня

День памяти святой мученицы Акилины (Акулины). В крестьянском сознании была покровительницей и пособницей урожая гречихи. С этого дня начиналось лето.

Благовещение

25 марта/ 7 апреля

Великий двунадесятый праздник православной церкви в честь благовозвещения архангелом Гавриилом Пречистой Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа. В народной традиции связан с моментом весеннего равноденствия, когда земля просыпалась и начинался период наибольшей активности всего живого.

Благовещенская просфора

25 марта / 7 апреля

Специальный храмовый хлеб (просфора), который выпекали специально на Благовещение и наделяли особыми магическими свойствами.

Благовещенская соль

25 марта/ 7 апреля

Соль, приготовленная в день Благовещенья. По поверью наделялась особой целительной силой.

Богослужения Великого четверга

Чистый четверг

Богослужения Великого четверга — утреня, литургия и всенощная четверга Страстной недели, которые пронизывает воспоминание о событиях дня, предшествовавшего страданиям и распятию Иисуса Христа. Церковь вспоминает Тайную вечерю, на которой был установлен обряд евхаристии — причащения, омовение Христом ног ученикам, заветы Спасителя, оставленные ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Великая пятница

Пятница на Страстной неделе Великого поста в память о дне распятия и смерти Иисуса Христа.

Великий пост

В период с понедельника после масленичной недели до праздника Пасхи.

Семинедельный период строго воздержания, покаяния и молитвы в преддверии празднования Пасхи. По народному календарю на это время приходились обряды закликания весны, подготовка и проведение пахоты и сева.

Верба

Вербное воскресенье

Атрибут празднования Вербного воскресения, последнего перед Пасхой, когда верба освящалась в храме или на церковном дворе. В народе вербу наделяли магической силой, способностью передать здоровье, силу и красоту человеку или животному.

Вербное воскресенье

Воскресенье на шестой неделе Великого поста перед праздником Пасхи.

Церковь в этот день отмечает двунадесятый праздник — Вход Господень в Иерусалим. В христианских храмах освящают пальмовые ветви деревьев (у православных — вербу). Праздник связан с идеей милосердия и человеколюбия.

Верес

Чистый четверг

Можжевельник, собираемый в Чистый четверг Страстной недели Великого поста. Атрибут предпасхальных очистительных и защитных обрядов.

Вождение колоска

Всесвятская неделя

Обряд хождения девушек и замужних женщин к озимым полям, «величание» ржи с целью воздействия на урожай. Включал гадание парней, девичьи хороводы, молодежные гулянья.

Вождение стрелы/сулы

Егорьев день, Пасхальная неделя, Вознесение.

Обряд, который «замыкал» весну и «отмыкал» лето. Был приурочен к Егорьеву дню, пасхальной неделе или Вознесению. Включал ритуальное захоронение женщинами стрелы (сулы) в защитных и репродуктивных целях.

Вознесение

Сороковой день после Пасхи (конец мая — начало июня)

Двунадесятый праздник православной церкви Вознесение Господне. Отмечается на сороковой день после Пасхи, когда согласно Евангелию Иисус вознесся на небо. В этот день по древнему обычаю в полях устраивали трапезы с блинами, «лесенками» и яичницей, отмечая конец весны и начало лета

Волочебный обход

Воскресенье пасхальной недели

Обход домов группами мужской или женской молодежи в пасхальное восресенье с пением волочебных песен (от слова «волочиться» — идти, брести) и с просьбой о вознаграждении.

Вытирание огня

Чистый четверг

Ритуал добывания «живого» огня путем трения двух кусков дерева друг о друга в ситуациях бедствия (падежа скота, неурожая, эпидемии). В качестве календарного ритуала проводился в Чистый четверг и в Ильинскую пятницу. В домашних печах и на божницах гасили прежний огонь и зажигали новый добытый трением.

Вьюнишник

Суббота пасхальной недели

Обычай весеннего обхода дворов с поздравлением и чествованием молодоженов, вступивших в брак в течение последнего года.

Герасим-Грачевник

4/17 марта

По церковному календарю день памяти преподобного Герасима из Ликии (V век) и преподобного Герасима — первого Вологодского чудотворца (XII век). Этот праздник в центральной России совпадал со временем прилета грачей — первого признака весны. В народе в этот день избавлялись в доме от кикиморы.

Грачи (“грачики”)

На праздник Герасима Грачевника

Обрядовое печенье из ржаной муки выпекаемое в день Герасима Грачевника.

Гуляние

Пасхальная неделя

1. Форма общения деревенской холостой молодежи в период с пасхальной недели до Петрова дня.

2. Хождение по улицам в праздники с песнями, плясками, разговорами.

День Иоанна Лествичника

30 марта/12 апреля

День памяти преподобного богослова Иоанна Лествичника, когда пекли хлебные лесенки — символы восхождения человека к нравственному совершенству.

Дожинки

15/28 августа, 16/29 августа

Магические действия в последний день жатвы, означавшие завершение уборки урожая и приуроченная к ним праздничная трапеза. Самый распространенный обряд был «завивания бороды» — последних несжатых колосьев и ритуально магические действия с серпами. Обряд должен был обеспечить плодородящую силу земли.

Дожиночный сноп

15/28 августа, 16/29 августа

Сноп из последних сжатых в поле колосьев — атрибут дожиночной обрядности. Срезание снопа сопровождалось рядом ритуальных действий и запретов. Сноп обряжали в женскую одежду, использовали для гаданий, ставили под иконы и хранили до Покрова Богородицы, затем скармливали скоту, чтобы уберечь его от зимней бескормицы.

Духов день

Первый понедельник после Троицы

Праздновался в начале недели Всех Святых. Утверждает божественную сущность Святого Духа и его единство с другими ипостасями Святой Троицы. В этот день крестьяне славили землю — именинницу, совершали обходы полей «кормили земельку», отдавая ей часть трапезы.

Евдокия-Плющиха

1/14 марта

День памяти святой преподобной мученицы Евдокии. По народному поверию, она заведовала у Бога весной и хранила ключи от весенних вод. Считался «бабьим» праздником.

Егорьев день

23 апреля / 6 мая и 26ноября / 9 декабря

Народное название церковного праздника в честь великомученика Георгия. День памяти святого празднуется дважды: зимний в декабре, весенний в мае. Весенний установлен церковью в день, когда, по преданию, Святому Георгию отсекли голову. В народном представлении св.Георгий — змееборец, воин, хозяин земли и покровитель скота.

Жаворонки

9/22 марта, 17/30 марта, 25 марта

Печенье из ржаного теста в форме птичек атрибут обряда закликания весны с целью ее приближения.

Завивание берез

Троицкая неделя

Один из основных весенне летних обрядов: витье и плетение ветвей берез девушками и молодыми женщинами. Обряд совершали в Семик, Егорьев день, Николин день, Вознесение, Духов день.

Заклички весенние (веснянки)

Во время обряда закликания весны

Заклинательные песни, сопровождавшие обряд кликанья весны.

Засевки

23 апреля / 6 мая по 9/22 мая

Магические действия накануне или в день начала сева. Наиболее подходили для начала ритуального сева день пророка Иеремии (Еремея Запрягальника). День засевок считался праздничным, сопровождался молебнами и праздничными трапезами.

Иван Купала

24 июня / 7 июля

Один из праздников древнего земледельческого календаря, когда отмечается летнее солнцестояние и наивысший расцвет природы. По церковному календарю это праздник в честь рождества святого Иоанна Предтечи.

Ивановские травы

24 июня / 7 июля

Травы, цветы, ветви деревьев, коренья, сбор которых входит в ритуальный комплекс празднования Ивана Купалы. По поверью они отличаются особой колдовской силой и целебными свойствами. Травы собирали в ночь на Ивана Купалу, засушивали и использовали как средство от всех напастей, в девичьих гаданиях, при лечении людей и скота.

Игры и забавы с яйцами

Пасхальная неделя и Фомино воскресенье (Красная горка)

Развлечения сельской молодежи с использованием яиц: катание яиц с бугорков и деревянных лотков, сбивание мячом и т.д. Эти игры восходят к древним земледельческим обрядам.

Ильин день

20 июля / 2 августа