Праздники и традиции русского народа.

Цель: познакомить обучающихся с народным традициям, обычаями, обрядами, таким образом расширить их представлений о культуре русского народа; воспитывать интерес к истории и народному творчеству; развивать эстетическое и нравственное восприятие мира.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.

Ход урока:

Россия является многонациональным государством, на территории которого проживает более 180 народов, более 67 % её населения приходится на одну национальность, при этом в официальных документах ООН Россия — многонациональное государство.

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.

Русский народ в первую очередь отличается от других народов особым гостеприимством, широтой традиций и другими особенностями.

И сегодня мы с вами будем говорить о праздниках и традициях нашей страны, нашего народа.

(слайд 1)

С каждым праздником на Руси связаны и его традиции.

(слайд 2)

«Традиция», «обычай», «обряд» — важнейшие элементы культуры каждого народа, эти слова всем знакомы, вызывают в памяти определённые ассоциации и обычно бывают связаны с воспоминаниями о той, «ушедшей Руси». Неоценимая ценность традиций, обычаев и обрядов в том, что они свято хранят и воспроизводят духовный облик того или иного народа, его уникальные особенности, культурный опыт многих поколений людей, привносят в нашу жизнь всё самое лучшее из духовного наследия народа. Благодаря традициям, обычаям и обрядам народы наиболее всего и отличается один от другого.

Традиция, обычай, обряд – понятия тождественные в общих своих чертах, но имеющие свои характерные особенности и признаки.

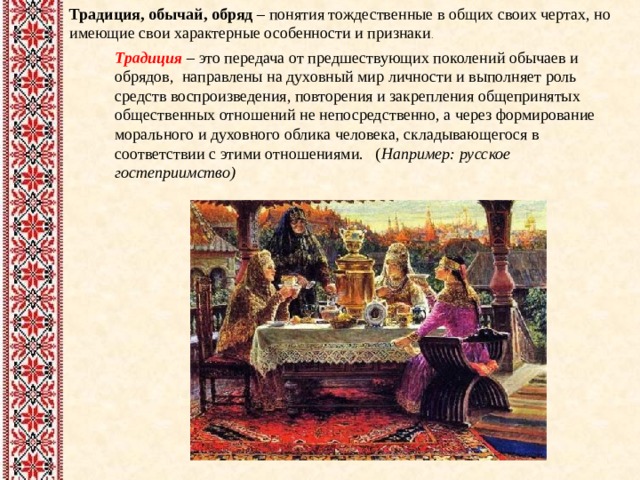

Традиция – это передача от предшествующих поколений обычаев и обрядов, направлены на духовный мир личности и выполняет роль средств воспроизведения, повторения и закрепления общепринятых общественных отношений не непосредственно, а через формирование морального и духовного облика человека, складывающегося в соответствии с этими отношениями. (Например: русское гостеприимство)

Обычай предписывает человеку более детальные поведение и поступки в определённых ситуациях. Он не только символическое, но всякое вообще повторяющееся и установленное традицией действие.(Например: рукопожатия при встрече близких друзей или родственников, утренняя и вечерняя молитва Богу, вредными обычай- угощать спиртным при встрече родственников, друзей и знакомых).

Обряд конкретизирует форму выражения общепринятого в той или иной местности поведения в особо яркие моменты жизни человека (Например: обряды свадебный, крещения, погребения). Обряды считались столь же необходимым компонентом жизни, как и праздники.

Обрядовая культура — это и есть порядок во всех проявлениях общественной жизни к данному случаю, обрядовых действий народа, этический кодекс, регулирующий коллективные настроения и эмоции. И начать, наверное, нужно с народного календаря.

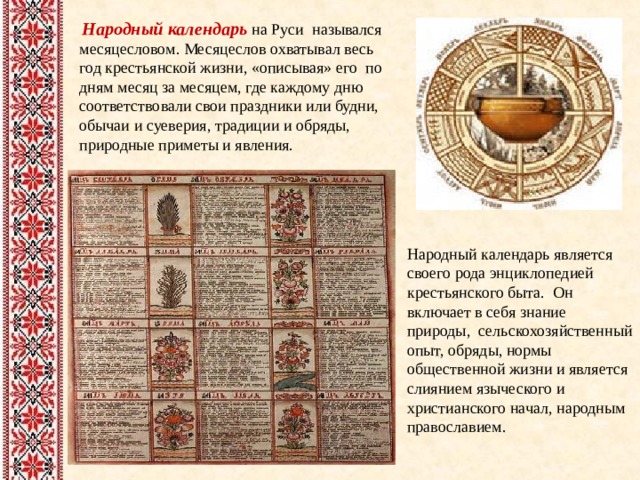

Народный календарь на Руси назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, «описывая» его по дням месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные приметы и явления. Народный календарь является своего рода энциклопедией крестьянского быта. Он включает в себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной жизни и является слиянием языческого и христианского начал, народным православием.

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания.

Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана Купалу.

Новый год. (слайд 3)

В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. Это было сделано по примеру всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Целиком перевести Русь на новый григорианский календарь Петр I не мог, так как церковь жила по юлианскому. Однако царь в России изменил летоисчисление. Если раньше годы считались от сотворения мира, то теперь летоисчисление пошло от Рождества Христова. Царь неуклонно следил за тем, чтобы новогодний праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. (слайд 4-5)

Первый день Нового 1700 года начался парадом на Красной площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а празднование Нового года стало носить светский (не церковный) характер. В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки.

Рождество Христово (слайд 6)

Рождество Христово — праздник рождения Иисуса Христа, спасителя мира, с пришествием которого люди обрели надежду на милосердие, доброту, истину и вечную жизнь. Православная церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января в отличие от западных церквей, празднующих его 25 декабря по григорианскому календарю. (слайд 7)

Рождественские традиции: Святки (слайд8)

Двенадцать дней после праздника Рождества Христова до Крещения называют Святками, то есть святыми днями, так как эти двенадцать дней освящены великими событиями Рождества Христова. В Святки принято ходить в гости, навещать больных, стариков, дарить подарки. На Святки отменяются все посты, угощения обильны и разнообразны.

Зимние святки начинались с колядования. Молодежь рядилась и обходила все дома в деревне со святочными песнями. Коляда и Овсень — мифологические персонажи песен — должны были принести крестьянам обильный урожай и домашнее счастье.

Зимние святки были шумным и веселым праздником: жгли костры, собирались на игрища, устраивали посиделки, девушки гадали.

По преданию, в течение восьми дней после рождения Иисуса Христа бродит по земле нечистая сила, рыскает по улицам, пугает прохожих. Ряженые, представляли нечистую силу, надевали рогатые и бородатые маски, пугали и веселили людей. (слайд 9)

(исполнение колядок)

Крещение (православный праздник) (слайд 10)

Крещение — один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

Праздник Крещение отмечается каждый год 6 января у католиков и 19 января у православных верующих, согласно официальному современному календарю. Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной жизни, крестили только взрослых людей, которые полностью прочувствовали веру в единого Бога и осознали в себе эту, по тем временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались, единобожие отвергалось. Поэтому и не удивительно, что Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет.

В церквях в этот день освящают воду. Раньше её брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей церкви пели псалмы. После всех этих действ вода в реке считалась крещённой. Её набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён обычай окунаться в проруби. В настоящее время воду практически не берут из рек и озер – экология не та. Её сразу разливают после богослужения около церкви. Согласитесь — это очень практично. Обычай окунаться в прорубь сохранился и до нашего времени. Но чаще чудеса выносливости показывают зрителям „моржи“. Остальные топчутся на берегу, и, округлив глаза, смотрят на дивных людей в плавках да на снегу. (слайд 11)

Вода помимо охлаждения бренных тел также использовалась в активной борьбе против разной нечистой силы, которая целым армиями „осаждала“ дома бедных белорусов. Чтобы выгнать из углов эту самую домовую нечисть, окропляли все комнаты, двор и хозяйственные здания крещеной водой. После таких ритуалов каждый человек старался вдоволь напиться святой водой, чтобы быть весь год здоровым, счастливым, а значит беспечным и весёлым. По крайней мере, выпивая эту воду, многие об этом мечтали и надеялись только на лучшее

Пасха (православный праздник) (слайд 13)

Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел на Русь из Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор по всей России широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский праздник.

Накануне Пасхи во всех храмах проходят всенощные бдения и крестный ход вокруг церкви. К этому времени уже во всех домах испекли традиционную праздничную выпечку – куличи, которые символизируют собой тело Христа, и выкрасили яйца. И прямо с утра, верующие отправляются по домам с угощением, даря другу крашеные яйца, приговаривая при этом: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Этот обычай приветствия-поздравления, сопровождаемый обниманиями и поцелуями, получил название «христосование». Праздник христианской Пасхи продолжается семь дней и называется Святой неделей или Седьмицей. (слайд 14)

Пасха – это день обильного угощения. После Великого Поста на стол в этот день выставляются самые разные и вкусные блюда. И среди них первое место занимают ритуальные кушанья. И, прежде всего, это пасхи, куличи и крашеные яйца.

Яйцо, которое традиционно красилось в красные цвета и его оттенки, стало обязательным атрибутом и символом христианской Пасхи с XII века. А кулич всегда выпекали из дрожжевого теста, высоким и круглым. Сверху кулич украшают изображением креста. Считается, что если пасхальный хлеб удался, то в семье все будет благополучно. При еде кулич разрезают не вдоль, а поперек, сохраняя верхушку целой, чтобы покрывать ее оставшуюся часть кулича.

Масленица (языческий праздник)

(слайд 15)

Пожалуй, самым веселым праздником на Руси можно назвать Масленицу. Этот праздник считается отголоском дохристианских времен, когда славяне еще были язычниками.

В старину считалась масленица праздником поминовения усопших. Так что сжигание масленицы — это ее похороны, а блины — это поминальное угощение. Но прошло время, и русский люд, жадный до веселья и отдыха, превратил грустный праздник в разудалую Масленицу. Но осталась традиция печь блины — круглые, желтые и горячие, как солнце, а к ней добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бой, тещины посиделки. Масленичные обряды очень необычны и интересны, так как они сочетают в себе завершение периода зимних праздничных ритуалов и открытие нового, весеннего периода праздников и обрядов, которые должны были способствовать получению богатого урожая.

Масленицу справляют целую неделю перед Великим постом. Причем каждый день Масленичной недели был посвящен особым ритуалам. (слайд 16)

Понедельник, Масленица

В понедельник Масленицу встречали. В этот день из соломы делали чучело Зимы, надевали на него старую женскую одежду и с пением возили на санях по деревне. Затем чучело ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях. Катание с гор — это не просто забава, а старинный обряд, ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы скатиться, у того и лен выше будет.

Вторник, Масленица

Вторник назывался «заигрыш». С этого дня по всей деревне начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления скоморохов и кукольных театров во главе с Петрушкой. На улицах расхаживали ряженые, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты. Большими компаниями катались по городу, на тройках и на простых санях.

Среда, Масленица

Среда – лакомка — открывала угощение во всех домах культовым масленичным блюдом — блинами — и другими яствами. В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, варили пиво. Повсюду появлялись торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было выпить чаю.

Четверг, Масленица

На четверг — разгул — приходилась середина игр и веселья. Именно тогда проходили и жаркие масленичные кулачные бои.

Пятница, Масленица

Если в среду зятья угощались блинами в доме у тещи, то в пятницу они устраивали у себя тещины вечера с блинами.

Суббота, Масленица

Суббота в Масленичной неделе была посвящена золовкиным посиделкам. Молодые невестки принимали у себя родных. (слайд 17)

Воскресенье, Масленица

Воскресенье получило название «Прощенное». В этот день близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные им обиды и неприятности; по вечерам принято было посещать кладбища и «прощаться» с умершими. В последний день Масленичной недели происходит самое интересное действо — проводы Масленицы — с торжественным сжиганием чучела Зимы. В большой костер люди бросали также блины и остатки угощения. Детям же говорили, что вся сытная пища в костре сгорела, тем самым объясняя им, почему в Великий пост едят только постную пищу.

Прощание с Масленицей

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Троица (православный праздник) (слайд 18)

Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога — «Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви». В день Пятидесятницы была образована вселенская апостольская Церковь

У русских День Святой Троицы (чаще просто Тро́ица) был одним из важнейших праздников годового цикла. Сохранились многочисленные народные обычаи и традиции, связанные с этим днём, а также с неделями до и после Троицы. В субботу перед Троицей происходило одно из важнейших в году поминовение усопших предков. (слайд19-20)

На Троицу было принято украшать церкви, избы, дворы и даже улицы свежими травами, цветами и ветками. Особое место уделялось молодым берёзовым ветвям.

Кроме того, у русских сохранился древний обычай, имеющий дохристианские корни. Он заключался в том, чтобы прийти в церковь на Троицу с пучком травы, которая должна быть оплакана. Слёзы означали дождь. Считалось, что после этого летом не будет засухи. (слайд 21)

(стихи про Троицу)

Иван Купала (языческий праздник) (слайд 22)

Издревле все народы мира отмечали в конце июня праздник вершины лета. На Руси таковым праздником является Иван Купала. В ночь с 23 на 24 июня все праздновали этот мистический, загадочный, но в то же время разгульный и весёлый праздник, полный обрядовых действий, правил и запретов, песен, приговоров, всевозможных примет, гаданий, легенд, поверий.

Еще в пору язычества у древних русичей существовало божество Купало, олицетворяющее летнее плодородие. В его честь вечерами и распевали песни, и прыгали через костер. Это обрядовое действие превратилось в ежегодное празднование летнего солнцестояния, смешивая в себе языческую и христианскую традицию. Иваном божество Купало стало называться после крещения Руси, когда его заместил не кто иной, как Иоанн Креститель (точнее — его народный образ), крестивший самого Христа и чье рождество праздновалось 24 июня. (слайд 23)

В это день люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни, разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом солнца.

В песнях, которые распевались в деревнях, Купала называется любовным, чистоплотным, веселым. В день Ивана Купалы девушки завивали венки из трав, а вечером пускали их в воду, наблюдая, как и куда они плывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти.

На Иванов день принято было обливать грязной водой всякого встречного. Считалось, чем чаще человек бежит купаться, тем чище будет его душа. Купаться же было предписано на заре: тогда купание обладало целебной силой. (слайд 24)

В купальную ночь разжигали очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали, кто удачнее и выше — тот будет счастливее. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельём сгорели и самые болезни. Молодёжь, напрыгавшись через костры, устраивали шумные весёлые игры, потасовки, бег наперегонки. Непременно играли в горелки.

В народе верили, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на Ивана Купалу. Поэтому знающие и опытные люди, а особенно деревенские лекари и знахари, ни под каким видом не пропускали Ивановой ночи и собирали целебные коренья и травы на весь год.

Ходили слухи, что в полночь на Купалу расцветает папоротник. Чудесный огненный цветок может указать счастливцу местонахождения всех кладов, как бы глубоко они ни были зарыты. Около полуночи на широких листьях папоротника появляется почка, которая поднимается все выше, выше, потом шатается, переворачивается и начинает «прыгать». Ровно в полночь созревшая почка с треском раскрывается и из нее появляется огненно-красный цветок. Человек сорвать его не может, но если увидит, все его пожелания исполнятся. (слайд 25)

С днем Ивана Купалы люди связывали представления о чудесах. В ночь на Купалу нельзя было спать, так как оживала и становилась активной вся нечисть: ведьмы, оборотни, упыри, русалки… Считалось, что на Ивана Купалу ведьмы тоже справляют свой праздник, стараясь как можно больше причинить зла людям.

Вот так и проходил праздник Ивана Купалы — в разгульных обрядах, гаданиях и прочих веселых и милых шалостях… (слайд 26)

(песня про праздник Иван Купала)

Заключение: Сегодня мы с вами познакомились с традициями и обычаями некоторых христианских и языческих праздников, которые издавна и широко празднуются в нашей стране. (слайд 27)

Литература:

1. http://tradicii.com/

2. http://www.goldmuseum.ru/tradicii-rus/

3. http://abc8.ru/tradizii.html

4. http://school16.ucoz.ru/news/2009-02-11-36

5. http://www.ote4estvo.ru/tradicii-i-prazdniki/

Цели:

- Рассмотреть и изучить исторические и

культурные традиции русского народа, увидеть

влияние исторических событий на культуру

человеческого бытия. - Развивать интерес к самостоятельной поисковой

деятельности учащихся. - Укреплять интегрированные связи предмета

технологии с другими науками – историей, МХК.

Оборудование: репродукции картин,

энциклопедии, рисунки.

Тип урока: комбинированный.

Ход урока

I. Организационная часть

II. Постановка проблемы и задач урока

Учитель: Почему русский народ бережно

хранит свои традиции?

– Как вы думаете, влияют ли традиции на

воспитание подрастающего поколения7

– Для подтверждения или опровержения этой

гипотезы нам с вами необходимо на уроке

подобрать доказательства.

– К концу урока мы должны ответить на вопрос,

какие черты характера в человеке воспитывают

традиции и праздники русского народа?

III. Открытие новых знаний

Для проведения урока ученикам предлагается

межгрупповая деятельность. Такая работа требует

временного разделения класса на группы для

совместного решения определённых задач.

Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить

пути её решения, реализовать их на практике и,

наконец, представить найденный совместно

результат. Каждая группа заранее получает

задание, найти материал о традиционных

праздниках и обычаях русского народа.

Учитель: История русского народа

начинала вершиться на обширных пространствах

сначала Восточно-Европейской равнины, затем –

Евразии. Народный быт тесно переплетался с

традиционными праздниками, передающими из

поколения в поколение уважение к культурным и

религиозным истокам. Традиции бережно

соблюдались и хранили исторические устои

уважения к Земле-матушке, труду человека и его

заботе о природе.

Представитель от каждой группы, одетый в

народный костюм, рассказывает об обычаях,

которые изучили.

Первая группа

Праздник урожая

Первой заботой крестьян в их повседневной

жизни и во время праздников был урожай. Недаром

главным обрядовым блюдом и во время новогодних

праздников, и на свадьбах был хлеб – каравай. На

каравае лепили из теста важнейшие символы – плуг

и миртовое дерево. На рождество хозяин дома

прячется за пирогами и желает, чтобы на будущий

год их было еще больше. Этот обряд был очень

древним. Весь год земледельцев делился на две

половины: летнюю – время пахоты, сева,

обеспечения урожая, его сбора, и зимнюю – время

подготовки к новому урожаю. Лето было главным

сезоном, недаром слово “лето” означает и “год”

в целом.

Вторая группа

Новый год и святки

В 1700 г., во времена Петра Великого, было

установлено считать началом Нового года 1 января,

а не 1 сентября, как было раньше.

Главным зимним праздником был праздник начала

земледельческого года – Новый год. После

принятия христианства этот праздник совпал с

праздником Рождества и святками, которые

следовали за Рождеством. В течение 12 дней

праздновали начало нового солнечного года,

когда, согласно поговорке, солнце поворачивало

на лето, а зима – на мороз. По древним верованиям,

в эти дни определялась судьба будущего урожая,

возрождения всей природы. В это время, самое

темное в году, нечистая сила вырывалась с того

света и угрожала всему мирозданию. Поэтому на

святки бывали “святые вечера” и “страшные

вечера”. Во время праздников по улицам ходили не

только колядующие с благопожеланиями –

колядками, но и ряженые в образе чертей и прочих

демонов. Само слово “колядка” –

песенка-благопожелание восходит к временам

Византии и Древнего Рима: календами там называли

начало месяца, нового календарного цикла. За

исполнение величаний детям дарили вкусную еду, в

том числе вареные свиные ножки. Ряженые,

облаченные в звериные шкуры, со страшными

масками, изображали не только нечистую силу, но и

животных , олицетворявших плодородие: козу, коня

и т.п. “Где коза ходит, там жито родит”,- пели

ряженые. Они разыгрывали смешные сценки, во время

которых коза или конь умирали, а потом вновь

оживали: жизнь торжествовала над смертью. В

нечистую силу рядились специально для того,

чтобы показать ее смешной и нестрашной для людей

всего мира. На святках гадали на будущий урожай и

судьбу. Девушки пытались узнать имя своего

“суженого”, будущего мужа. Время от Нового года

до Крещения воспринималось как время чудес,

гаданий, игр и представлений.

Третья группа

Крещение (19 января)

Считается, что в ночь на Крещение во всех

источниках вода освящается. Старые люди говорят,

что Крещение – такой великий праздник, что в этот

день даже может расцвести верба. Раньше на

Крещение все, независимо от возраста, и дети, и

старики, играли в особые игры, которыми и

завершались Святки. Эти игры называются

“Орешки” или “В жребий”. Специально для игры

пеклось очень много орешков. Игра создавала

атмосферу изобилия: у всех без исключения в руках

было много орешков, а также настроение

счастливой удачи, прибытка.

Масленица

Самым веселым праздником можно считать

праздник проводов зимы, который у русских

называется масленицей, в честь древнего

обрядового блюда – масленого блина. Масленица –

это время блинов. Оладий, сырников, хвороста,

пирогов и пышек. Все эти лакомства первыми

получали дети. Порой на детей, получивших первый

блин, возлагался особенно ответственный обряд: с

первым блином весна закликалась. Масленица

сопровождалась обильными пиршествами и

гуляниями: катанием с гор, ряженьем, кулачными

боями и другими потехами. Кульминацией праздника

были костры. Пока горел костер, кричали: “Молоко

сгорело” или “Масленица сгорела, в Ростов

полетела!”. Наряжали чучело, которое должно было

воплощать Масленицу. Его воздвигали в центре

гуляний, а в конце праздника сжигали. Вместе с

Масленицей сгорала и зима. Впереди был особый

вечер, который дал название всему этому дню, –

Прощеное Воскресение. По обычаю все

“прощались”, то есть просили прощения друг у

друга. Люди этим как бы очищались от вольных и

невольных обид.

Четвертая группа

Благовест (22 марта)

День весеннего солнцестояния 22 марта, когда

день был равен ночи, считался днем пробуждения

земли. Он совпадал с праздником Благовещения. До

Благовещения спящую Мать-землю нельзя было

тревожить полевыми работами: пахать, вбивать в

нее колья и т.п. в противном случае наступят

засуха и неурожай. Считалось, что змеи земные

выходят в этот день из земли. Не было такого

уголка в России, где бы не пеклись жаворонки,

чувильки, печенья в форме птиц. В православии

день 22 марта посвящен Сорока мученикам, поэтому в

народе его называют Сoроками. Говорят, что на

Сoроки из-за моря прилетают сорок птиц вешних.

Повсюду в этот день песенками, закличками и

печеными жаворонками призывали приход весны.

Пасха

Пасху называют в православии праздником

праздников. Пасха – самый большой христианский

праздник. Встречая ее, все, кто только мог,

отправлялись на полунощницу и крестный ход.

После этого семьями встречали восход солнца,

наблюдая, как оно “играет”. Символ Пасхи –

крашеное яйцо. Поэтому начиная с Пасхи и вплоть

до Троицкой недели, то есть в течение времени,

когда сеяли зерновой хлеб, а затем наблюдали, как

начинала колоситься озимая рожь, зацветали луга

и поля, разрешались игры с крашеными яйцами –

красными (пасхальными), желтыми (покрашенными на

весенний Егорьев день – 6 мая) и зелеными

(троицкими). Крашеные яйца катали по земле и

озимям, подбрасывали повыше вверх, били острыми

концами. Все эти игры являются отражением

верований и магических приемов, цель которых –

способствовать возрождению и расцвету природы.

Пятая группа

Праздник Ивана Купала

День летнего солнцеворота,22 июня, также был

одним из главных праздников. В самую короткую

ночь устраивались гуляния с купанием и прыжками

через костер. Этот день был близок дню Иоанна

Крестителя. Церковь запрещала праздновать

Купалу: народные праздники считались

“бесовскими игрищами”. Считалось, что травы в

ночь на Купалу приобретают чудодейственную

целебную силу. Поэтому их собирали ведуньи.

Нечистая сила также была особенно опасна в этот

день. Ее воплощения: чучела Мары, Купалы, ведьмы –

сжигали на купальских обрядовых кострах.

Шестая группа

Праздник жатвы. Воздвижение. (27

сентября)

Считалось, что к этому сроку весь урожай с полей

сдвинулся на гумно и в амбары. Во время окончания

жатвы особенно почитался последний сноп.

Считалось, что в нем воплощается плодородие. Этот

сноп хранили до нового урожая. Иногда на полях из

последних колосьев плели ритуальную ржаную

“бороду”, которую называли бородою Бога или

Ильи. А иногда приписывали древнему славянскому

божеству – Волосу. Осеннее солнцестояние 22

сентября, близкое христианскому празднику

Воздвижения, замыкало годовой цикл древнего

календаря. Земля на Воздвижение отходила к

зимнему сну. Это был срок окончания летовки для

лягушек, змей и разных букашек. Змеи и птицы

“двигались” на тот свет, в иной мир, в страну

тепла, которая называлась “Вырей”, “ирей” или

“рай”. В старину не советовали 27 сентября ходить

в лес, чтобы случайно не встретиться со “змеиной

свадьбой” – клубком катящимися к зимним норам

змеями.

Таким образом, обычаи и праздники русского

народа всегда отражали суть времени и образ

жизни людей.

IV. Закрепление пройденного материала

Учитель: Используя репродукции

картин, определите, какие праздники на них

запечатлены. Составьте из предложенных

репродукций коллаж годового цикла русского

народа.

V. Итог занятия

Учитель: С какими народными

традициями и обрядами вы познакомились?

– Как исторические события влияют на культуру

человеческого бытия?

– Что воспитывают в людях народные традиции?

Классный час на тему: «Праздники на Руси» 1класс

Цели: продолжать знакомить с русскими народными праздниками; прививать любовь и уважение к народным традициям; развивать познавательный интерес детей к истории своего народа.

Оборудование и материалы: кукла Масленица, иллюстрации с изображениями празднования Масленицы, музыкальное сопровождение.

Ход занятия:

1.Вводное слово учителя.

—Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу « делу время, потехе час», крестьяне отдыхали и развлекались в основном в праздничные дни. Готовились с удовольствием к приёму гостей, которых встречали поклонами, здоровались, а самыми близкими целовались. Любили угостить гостей сытно и вкусно. Говорили: «Угощайтесь, чем Бог послал». «Не красна изба углами, а красна пирогами», «Не обижайте хозяина, отведайте наши кушанья». Пели песни, плясали. В гости ходили целыми семьями.

2.Рассказ на тему: «Народные праздники на Руси. Святки»

-Знаете ли вы , чем знаменит русский праздник Святки? Святочная неделя приходилась на морозную зимнюю пору. На Святки ряженые по домам ходили, люди гадали и устраивали всевозможные игры. Гадали все- и взрослые, и дети. Очень любили люди эту забаву.

Но самой главной особенностью Святок было

Ряженье. Каждому хотелось нарядиться как-то особенно и забавно, да чтобы не узнали: шубу выворачивали наизнанку, надевали колпак или солдатскую шапку, приклеивали бороду или усы. Наряжались цыганами , солдатами…

А некоторые делали маски- их называли личинами. Для масок использовали бересту: проделывали в ней отверстия для носа, глаз, рта. Кроме того , обязательно приклеивали усы, подвязывали бороду. Такие маски делались не на один год. Их бережно хра нили до новых Святок.

Показать иллюстрации или, если есть возможность, сами маски.

3.Всё о Масленице.

=Одним из любимых народных праздников русских людей был и остаётся праздник Масленица. Народное поверье гласит: плохо встретишь Масленицу – год худо будешь жить.

Широкая Масленица, ты с чем пришла?

С весельем да радостью

И со всякой сладостью,

С пирогами, с оладьями

Да с блинами горячими…

-Встречайте Масленицу! ( Показывает куклу Масленицу. )

-Отгадайте загадки:

Белая, степенная, тепла боится.

Пока Масленицу не сожжёшь-никуда не уйдёт.

(Зима)

Круглый, а не колесо,

Горячий, а не солнце,

Не пирог, а есть можно.

( Блин)

-Масленица-это не только блины, Это целая неделя гуляний, игр, вкусных обильных угощений. Это праздник прощания с зимой и встречи весны. Проводам Зимы и встрече Весны придавалось важное значение. Народ любил этот праздник и величал ласковыми словами: «честная Масленица», «весёлая», «касаточка», «перепёлочка», «переберуха», «ясочка».

-Давайте исполним песню «Вот уж зимушка проходит»:

Вот уж зимушка проходит,

Белоснежная проходит.

Лю-ли, лю-ли, проходит. (2 раза)

Снег и холод прочь уводит,

Весну красную приводит.

Лю-ли, лю-ли, приводит. (2 раза)

Почернеет на дорожках,

Побежит ручьём в канавках.

Лю-ли, лю-ли, в канавках (2 раза)

Прощай, саночки, конёчки,

Лю-ли, лю-ли, дружочки. (2 раза)

-Вся неделя празднования Масленицы именовалась мясопуст, то есть полное воздержание от мясных кушаний. Но люди ещё в старину нашли выход: нельзя есть мясо, но ведь существует молоко, творог, сыр. Отсюда в народе эта неделя получила название «сырная неделя». Кроме того не воспрещается и рыба.

-Давайте исполним песню «Со блинами, пирогами…»

Прощай, наша Масленица,

Прощай, наша широкая.

Ты не в среду-то пришла

И не в пятницу

Ты пришла в воскресенье,

Всю неделюшку веселье.

Ты пришла с добром,

С сыром, маслицем, яйцом,

Со блинами, пирогами

Да с оладушками.

Блины мазаные,

Шаньги масленые.

Мы катаемся с горы.

От зари и до зари.

-Главным атрибутом этого праздника у русских всегда считались блины. Даже поговорки такие были: «Без блина не маслена, без пирога не именинник», «Блин-символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей»

-Давайте споём песню «Ой, блины ,блины…»

Мы давно блинов не ели,

Мы блиночков захотели,

Ой, блины, блины, блины

Вы блиночки мои!

Моя старшая сестрица

Печь блины-то мастерица,

Ой, блины, блины блины,

Вы блиночки мои!

Напекла она поесть

Сотен пять, а может шесть

Ой, блины, блины, блины

Вы блиночки мои!

Гости, будьте же здоровы,

Вот блины мои-готовы!

Ой, блины, блины, блины,

Вы блиночки мои!

-К началу праздника дома все тщательно мыли и скоблили, выбеливали печи, украшали своим рукоделием, готовили особые костюмы.

Издавна сложился порядок провожания Масленицы.

Понедельник называли встречей.В этот день из соломы делали чучело Масленицы, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело н а шест и с пением в санях по деревне. Затем отвозили на самую высокую снежную гору, чтобы Масленица видела, откуда придёт весна. Молодёжь строила снежные горы, мастерила качели, веселилась, шутила, пела «величальные» песни в честь Масленицы.

Вторник-заигрыши. С утра парни приглашали

Девушек кататься с гор. Приглядывали невест. В больших деревянных балаганах давали представления во главе с Петрушкой и Масленичным дедом. На улицах попадались большие группы ряженых, которые разъезжали по знакомым домам и устраивали там весёлые концерты.

Среда-лакомка. В этот день в каждой семье

накрывали столы с вкусной едой, пекли блины. Всюду появлялись шатры, торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напитки из воды ,мёда и пряностей),калёные орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было выпить чаю.

Четверг именовали разгулом, переломом, широким четвергом: на этот день приходилась середина игр и веселья. Вся деревня лакомилась блинами. Круглый золотистый блин своей формой напоминал солнце. Славили крестьяне возрождение солнечных дней.

Пятница масленичной недели была

известна как тёщины вечера. Зятья приглашали на блины тёщу.

Суббота-золовкины посиделки: молодые невестки

принимали у себя родных.

Воскресенье- это проводы, прощёный день,

которым завершается масленичный цикл. В прощёное воскресенье люди просили друг у друга прощения за нанесённые в течение года обиды. Это был день очищения и объединения людей.

Звучит пьеса «Проводы Масленицы» П. И. Чайковского.

В воскресенье «сударыню Масленицу» везли на санях по зимним улицам. За околицей устраивали большой костёр, давали чучелу Масленицы блин, и « сударыня Масленица» торжественно сжигалась на костре со словами: «Гори, блин, гори Масленица!» Люди отмечали этот праздник зимы, чтобы поблагодарить её за всё хорошее, что она дала. В то же время стужу гнали прочь, с нетерпением ожидая весны.

-Давайте споём песню «Ты прощай, прощай, наша Масленица»:

Ты прощай, прощай,

Наша Масленица!

Ты прощай, прощай,

Наша широкая!

Ты пришла в воскресенье,

Всю неделюшку веселье,

Ты пришла с добром,

С хмельным пивом и вином,

Со блинами, пирогами

Да с оладьями!

Мы катались с горы

От зари до зари.

А сегодня в воскресенье

Наше кончилось веселье.

Ты прощай, прощай,

Наша Масленица!

Аннотация

Классный час « Праздники на Руси» даёт представление о русских народных традициях, объясняет значение празднования Святок и последовательность празднования Масленицы, даёт возможность инсценировать игровые песни и придумывать варианты движений в хороводе, в процессе игры придерживаться намеченного замысла и активно его реализовывать. На уроке используются кукла Масленица, иллюстрации с изображениями празднования Масленицы.

Проводится обряд «угощение блинами. Учитель заранее просит родителей или поваров школы испечь блины, подготовить чай, варенье. Предлагая детям отведать блинчиков, учитель побуждает детей характеризовать их по форме, вкусу, способу приготовления, другим внешним особенностям, учит правильно есть, пользоваться приборами и т. д.

Тема: «Русские

народные праздники: проводы зимы, встреча весны».

Цель: продолжить

знакомство с музыкой, посвященной праздникам русского народа

Планируемые результаты:

Предметные:

— Наблюдение за использованием музыки в жизни человека;

-Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным

произведениям;

-Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному фольклору

России;

-Умение выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки;

-Умение оценивать произведения разных видов искусства;

— Использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания народной музыки в различных видах музыкальной деятельности

(пении, слове, пластике (импровизация), игре на детских музыкальных инструментах)

Метапредметные:

-Размышление о роли русской народной музыки в жизни человека, о многообразии

музыкального фольклора России

-Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;

-Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных

и познавательных задач;

-Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества

Личностные:

-Проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при восприятии

и исполнении музыкальных произведений;

-Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии

с духовными традициями семьи и народа;

— Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих

музыкальных задач;

-Развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;

-Развитие духовно- нравственных качеств (доброта, миролюбие, великодушие,

всепрощение), эмоциональной отзывчивости; уважительного отношения к обычаям и традициям

русского народа.

Тип урока: первичное

усвоение новых знаний.

Дидактическое обеспечение урока: мультимедийная презентация

Техническое обеспечение урока: ПК (ноутбук), экран и проектор.

Методы: деятельностный

подход

Виды деятельности учащихся:

-Слушание музыки

-Пение

-Инструментальное музицирование

-Музыкально –пластическое движение

Музыкальный материал:

-Проводы зимы (р. н. п. Л.Зыкина)

-Р.н.п. «Как вставала я ранешенько»

-Р.н.п.«Блины»

-Частушки…

Ход урока

1.Организационный этап (вход под музыку «Проводы зимы» р.н.п.)

Музыкальное приветствие:

«Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, учитель!»

Все сумели мы собраться,

За работу дружно взяться

Будем думать, рассуждать

Можем мы урок начать

2.

Актуализация знаний

Какая музыка по настроению встретила вас в классе? (Р,Н,П,) Вам понравилась

песня? А настроение у вас изменилось? Почему? Как вы думаете — кто ее сочинил эту

музыку композитор или народ? Где чаще исполняют р.н. песни? (на праздниках, посиделках,

на гуляньях) Нас скоро ожидает праздник, а вот какой -Отгадайте мою загадку:

Всюду ярмарки, гулянья,

Веселится весь народ!

Провожают зиму, холод,

Ведь весна уж у ворот!

Всю неделю отдыхают,

Всех блинами угощают! (Масленица)

3.

Постановка цели и задач

урока

Учитель: И тема нашего урока называется «Масленица» — долгожданные

проводы зимы и веселая встреча весны, солнечного тепла.

-Подходит ли загадка к теме нашего урока?

Цель нашего урока – познакомиться с историей и традициями русской Масленицы, ее выражением

через русскую песню, частушку, игры, загадки и поговорки. Мне очень хочется, чтобы

каждый из вас проявил свои музыкальные, артистические и творческие способности.

-А кто из вас бывал на таком народном гулянье, знает, что же это за

праздник Масленица?

У: Почему этот праздник получил такое название? (от традиции печь блины)

У: Чем блины хозяйки смазывают? (маслом)

У: Есть такое выражение в народе — замаслить, значит задобрить.

У: Кого ж надо было задобрить?

Д: Зимушку

У: Правильно! Зима еще не ушла, а весна не пришла.

Зима недаром злиться, прошла ее пора,

Весна в окно стучится и гонит со двора.

-А вы хотите узнать, как на Руси отмечали проводы зимы?

Давным- давно это был языческий праздник поклонения богу солнца Яриле,

древние славяне почитали солнце, дающее жизнь и силу всему живому. Длится праздник

целую неделю, по всей России уже началась масленая неделя. Праздновали на Руси Масленицу

шумно, разгульно, весело и стар, и млад. В каждом доме пекли блины, оладьи, пирожки,

калачи, праздник сопровождался обрядовыми играми, хороводами, танцами, песнями,

которые дошли и до наших дней. А, кто их придумывал? (Народ). Как эти песни дошли

до нашего времени? (Они передавались из уст в уста, из поколения в поколение)

-Все дни масленой недели имеют свои названия:

У: Понедельник — наступает встреча, яркие салазки с горочек

скользят, целый день веселье — устраивались горки, качели, балаганы со скоморохами.

У: В первый день наряжали масленицу. А из чего ее делали?

(Из соломы делали чучело, одевали в яркое женское платье, платок –

и превращалось чучело в Масленицу, которую чествовали, величали, блинами угощали,

в санях возили…

-Любит Масленица, чтобы в ее честь песни пели да хороводы водили.

-Давайте вместе встретим масленицу песней

«Как вставала я ранешенько» (исполняет учитель, дети поют припев)

У: Как здорово вы поете. Какая песня по настроению? Чем мы выразили

понедельник? (песней)

У: Второй день Масленицы – заигрыш беспечный вторника отрада.

Все гулять резвиться вышли как один, игры и потехи, а за них награда- сдобный и

румяный масленичный блин.

У: А в какие игры играют на Масленицу?

А еще на масленицу играли в такие игры, как:

-Катание с гор

-Бой мешками

-Ледяной столб

-Снежный тир

-Кулачные бои

-Перетягивание каната

-Жмурки

Приглашаю детвору на веселую игру –называется игра горелки.

Р.н.игра «Горелки»

(Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке

над головой платочек).

— Все хором:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

раз, два – не воронь

Беги как огонь!

Вы запомните эту игру и будете играть на улице или на перемене.

У: Чем мы во вторник занимались? (играли)

У: Вот среда подходит «Лакомкой зовется»

Каждая хозяюшка колдует у печи. Кулебяки, сырники – всё им удаётся.

Пироги и блинчики – всё на стол мечи!

У: Какое главное угощение на празднике?

Дети: Блины

У: На что блины похожи? (на солнышко)

Блины имели особое значение: круглые, румяные, горячие – блины стали

символом солнца, Первые блинчики давали ребятам, они подбрасывали свои блинчики

в небо: кто выше, а потом съедали: кто быстрее. Ох и вкусный первый блинок! А вы

давно блинов не ели? Вы блиночков захотели? Послушайте русскую народную песню «Блины»

У: Какая песня по настроению, о чем в ней поется?

Перед разучиванием настрой на вокально- хоровую работу:

«Если хочешь сидя петь, не садись ты как медведь, ноги в пол упри смелей,

спинку выпрями скорей, руки, плечи все свободно, петь приятно и удобно»

Разучивание песни.

-А теперь давайте ее разучим. Сначала прочитаем слова, а затем разучим

мелодию.

При разучивании и исполнении песни следует обратить внимание на:

-Дикцию (четкое произношение текста);

-Характер произведения (веселый, радостный, петь с улыбкой);

У: Молодцы, ребята! Замечательная песня у нас получилась. Что мы в

среду делали? (кушали блины)

У: Давайте все вместе придумаем движения к песне и исполним с движением.

Физ. минутка на песню Блины

У: Про этот праздник народ придумал много поговорок и пословиц. А вы

знаете поговорки, пословицы об этом празднике?

«Не житье — бытье, а масленица»

У: Как вы понимаете смысл этой поговорки –«Не житье – бытье, а масленица»

(так говорят о привольной хорошей жизни)

«На горках покататься, в блинах поваляться»

«Не все коту масленица, а будет и Великий пост»

Сразу после Масленицы начинается Великий пост, который длится до Пасхи,

и в это время отменяются игры, развлечения, верующие люди не кушают мяса, молочные

продукты,

У: Наступает четверг широкий- середина масленицы, раздольный

«РАЗГУЛЯЙ» приходит Ледяные крепости, снежные бои..Тройки с бубенцами на поля выходят.

Парни ищут девушек – суженых своих.

У: Посмотрите на картину русского художника Бориса Кустодиева. Что

вы видите, какой праздник здесь изображен? Докажите, какие приметы праздника вы

видите? (Катались на горках и качелях, на санях, строили снежные крепости, пели

песни, устраивали ярмарку, театры.)

У: Внимательно приглядитесь, какую музыку можно услышать, вглядываясь

в эту картину?

Д:– Можно услышать шум праздничной толпы, перезвон бубенцов на тройках

лошадей, колокольный звон.

У: А какой муз. инструмент главный на празднике? Отгадайте? – Муз.

фрагмент. Ни один праздник на Руси не обходится без этого музыкального инструмента?

В руки ты ее возьмешь, то растянешь, то сожмешь, звонкая нарядная, русская двухрядная

(гармонь).

У: А какой инструмент как брат гармони – только еще современнее?

У него рубашка в складку,

Любит он плясать вприсядку,

Он и пляшет, и поет —

Если в руки попадет.

Сорок пуговиц на нем

С перламутровым огнем.

Весельчак, а не буян

Голосистый мой …Баян

У: Вот картина Кустодиева ожила и зазвучала, значит и картина может

быть звучащей. А какую задорную песенку каждый на празднике по куплетику может спеть?

подскажите мне…частушка. Ребята, а вы знаете, что такое частушки? (Ответы детей).

Частушка- это веселая песенка, в которой много куплетов, появились

частушки 200 лет назад, произошли они от шуточных прибауток и песен, плясовых и

игровых припевок Кто сочиняет частушки? исполняются они в оживленном темпе, характер

частушки- озорной, насмешливый, шутливый Дети, скажите, почему на праздниках, гуляньях

почти всегда поют частушки? (Они веселые, задорные, шуточные. Когда поют частушки,

всем весело, хочется танцевать.)

Я сейчас спою вам несколько частушек, а вы мне подыграйте ритмично

на музыкальных инструментах (раздаю муз. инструменты, вспоминая названия:( трещотки,

деревянные ложки, бубны, погремушки)

Частушки про Масленицу.

Вместе дружно мы живем

вам частушки пропоем

Нынче масленку встречаем

всех блинами угощаем

В понедельник с ясной зорьки

Все катаются на горке.

Яства всякие жуют,

Громко песенки поют.

У: А кто хочет сам исполнить частушки- выходите смелее!

А теперь, мы все вместе споем частушки.

Я начну –вы не зевайте, и за мной все повторяйте,

Если будем дружно петь – будет песенка звенеть!

Частушки исполняем

Веселей играй, гармошка.

Масленица, не грусти!

Приходи весна скорее,

Зиму прочь от нас гони!

Мы вам спели, что хотели,

Хорошо ли, плохо ли.

А теперь мы вас попросим,

Чтоб вы нам похлопали.

У: Как мы четверг выразили? Частушкой звонкой

У: В пятницу и субботу ходили к родственникам в гости

Всю неделю Масленицу славили, хвалили, а в воскресенье с ней

попрощалась. Ребята, а какой обряд совершали в конце праздника? (сжигали чучело

в костре.)

Для чего сжигали? (Как символ победы весны, сжигали лютую зиму.) В

последний день праздника люди просили друг у друга прощения. А кто знает, как называют

в народе этот день? (Прощеное воскресенье.) А вам приходилось когда-нибудь

просить прощенье. А у кого вы будете просить прощение? Расстаются с Масленицей с

сожалением: «Веселенько тебя встречать, привечать; трудно, нудно тебя со двора провожать!».

У: Шумный веселый праздник заканчивался большой ярмаркой.

Рефлексия (подведение итогов урока)

У: И наш урок подошел к концу, сядьте поудобнее. Что мы сегодня узнали

в результате нашего урока? Где побывали? А мы сейчас проверим, были вы внимательны

на уроке. Давайте отгадаем мои загадки:

Желтая тарелка на небе висит,

Желтая тарелка всем тепло дарит? (Солнце)

И с икрой, и со сметаной –

Всякие они вкусны!

Ноздреваты и румяны –

Наши солнышки-… (блины)!

-Как называются маленькие, шуточные песенки? (Частушки)

-Как называются веселые развлечения во время масленичных гуляний? (Игры)

-А блины на Масленице символ чего?

Дети: Символ солнца.

У: Молодцы, все загадки отгадали. Давайте сами оценим свою работу:

Кто доволен своей работой? Почему ты доволен? А трудности вам встречались? Как вы

их преодолели? А кого вы хотели бы поблагодарить за урок?

У: И в наше время снова возрождаются народные традиции и обряды.

Звучит песня «Масленица» -раздаю солнышки

У: Ребята, я принесла каждому из вас – солнышко, которое вы можете

подержать в руках. Но оно не простое. На обратной стороне солнышка написано для

вас домашнее задание. Домашнее задание для каждого будет разное: кому-то найти поговорку

про Масленицу, кому-то сочинить частушку, а кому-то нарисовать рисунок по теме «Масленица».

Вы дома внимательно прочитаете домашнее задание и выполните его к следующему уроку.

Я хочу поблагодарить вас за работу, вы все очень замечательно пели, играли, импровизировали

— Молодцы!

Ребята, вы славно все здесь занимались!

Хочу сказать спасибо вам!

А также угостить баранками

И пожелать здоровья всем!

До свидания!

Обычаи, обряды и традиции русского народа

«Чем дальше в будущее

входим, тем больше

прошлым дорожим…»

Очень часто за событиями

И за сутолокою дней

Старины своей не помним,

Забываем мы о ней.

Стали более привычны

Нам полёты на Луну.

Вспомним

старые обычаи!

Вспомним

нашу старину!

Цели и задачи:

- воспитывать интерес к истории и народному творчеству;

- познакомить с народным традициям, обычаями, обрядами;

- расширение их представлений о культуре русского народа;

- развитие эстетического и нравственного восприятия мира;

- дать представление об устройстве дома, об истории народного костюма, о народном промысле, о народном фольклоре, о русской национальной кухне.

Русский народ

Коренная область расселения русского народа- Восточно-Европейская равнина. По мере освоения земель русские находились в тесном контакте с другими народами. Благодаря этому великое географическое и историческое пространство , объединяемое понятием Русь и Россия.

Россия является многонациональным государством, на территории которого проживает более 180 народов, важность этого факта отображена в преамбуле к Конституции РФ. Но по критериям Организации Объединённых Наций, Россия является мононациональным государством, так как более 67 % её населения приходится на одну национальность, при этом в официальных документах ООН Россия — многонациональное государство.

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.

Менталитет — каждый народ имеет свои уникальные свойства менталитета, присущие только ему, в зависимости от ментальности нации строятся традиции, обряды, обычаи и другие составляющие культуры. Менталитет русского народа, безусловно, качественно отличается от других национальностей, в первую очередь особым гостеприимством, широтой традиций и другими особенностями.

«Традиция», «обычай», «обряд» — важнейшие элементы культуры каждого народа , эти слова всем знакомы, вызывают в памяти определённые ассоциации и обычно бывают связаны с воспоминаниями о той, «ушедшей Руси». Неоценимая ценность традиций, обычаев и обрядов в том, что они свято хранят и воспроизводят духовный облик того или иного народа, его уникальные особенности , аккумулируя в себе весь накопленный культурный опыт многих поколений людей, привносят в нашу жизнь всё самое лучшее из духовного наследия народа. Благодаря традициям, обычаям и обрядам народы наиболее всего и отличается один от другого.

Традиция, обычай, обряд – понятия тождественные в общих своих чертах, но имеющие свои характерные особенности и признаки .

Традиция – это передача от предшествующих поколений обычаев и обрядов, направлены на духовный мир личности и выполняет роль средств воспроизведения, повторения и закрепления общепринятых общественных отношений не непосредственно, а через формирование морального и духовного облика человека, складывающегося в соответствии с этими отношениями. ( Например: русское гостеприимство)

Обычай предписывает человеку более детальные поведение и поступки в определённых ситуациях . Он не только символическое, но всякое вообще повторяющееся и установленное традицией действие.

(Например: рукопожатия при встрече близких друзей или родственников , утренняя и вечерняя молитва Богу, вредный обычай- угощать спиртным при встрече родственников, друзей и знакомых).

Господи, прошу:!

Защити всех тех, кого люблю… Всех родных моих и всех друзей Хлебом накорми и обогрей… В трудный час им Ангела пошли, Чтоб сберёг их на краю пути… Дай им счастья, радость и покой… Все грехи прости и успокой… Научи любить их и прощать… Сделай так, чтоб те, к то дорог мне Погостили дольше на Земле… …

Обряд конкретизирует форму выражения общепринятого в той или иной местности поведения в особо яркие моменты жизни человека ( Например: обряды свадебный, крещения, погребения ) Обряды считались столь же необходимым компонентом жизни, как и праздники.

Обрядовая культура — это и есть порядок во всех проявлениях общественной жизни к данному случаю, обрядовых действий народа, этический кодекс, регулирующий коллективные настроения и эмоции.

Народный календарь на Руси назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, «описывая» его по дням месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные приметы и явления.

Народный календарь является своего рода энциклопедией крестьянского быта. Он включает в себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной жизни и является слиянием языческого и христианского начал, народным православием.

Празднично-обрядовая культура

Основные зимние праздники – две святочные недели (святки): Рождество, Новый год (по старому стилю) и Крещение. В праздники затевали магические игры, производили символические действия с зерном, хлебом, соломой («чтобы был урожай»), ходили по домам колядовать, девушки гадали , обязательным элементом святок было ряжение

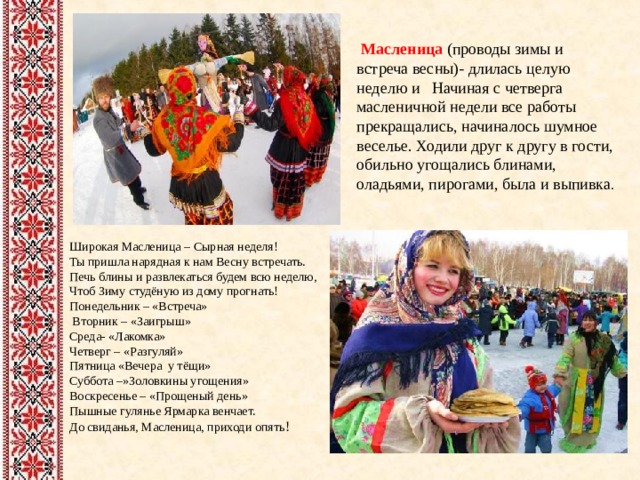

Масленица (проводы зимы и встреча весны)- длилась целую неделю и Начиная с четверга масленичной недели все работы прекращались, начиналось шумное веселье. Ходили друг к другу в гости, обильно угощались блинами, оладьями, пирогами, была и выпивка .

Широкая Масленица – Сырная неделя! Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. Печь блины и развлекаться будем всю неделю, Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!

Понедельник – «Встреча» Вторник – «Заигрыш» Среда- «Лакомка»

Четверг – «Разгуляй»

Пятница «Вечера у тёщи»

Суббота –»Золовкины угощения»

Воскресенье – «Прощеный день»

Пышные гулянье Ярмарка венчает. До свиданья, Масленица, приходи опять !

Пасха ( расцвет весны, пробуждение жизни) — церковный праздник

На Пасху украшали дом срезанной вербой, пекли сдобные хлеба (куличи, пасхи), красили яйца (Крашенки), посещали церковь, ходили друг к другу в гости, обменивались при встрече крашенками, христосовались (целовались) , приветствовали друг друга:

«Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

На Пасху водили хороводы, гуляли по улицам, катались на качелях, катали яйца . После пасхальной недели во вторник отмечали родительский день — посещали кладбища, приносили еду к могилам умерших родственников, в том числе и пасхальную.

Яйца – символ Солнца и зарождения новой жизни.

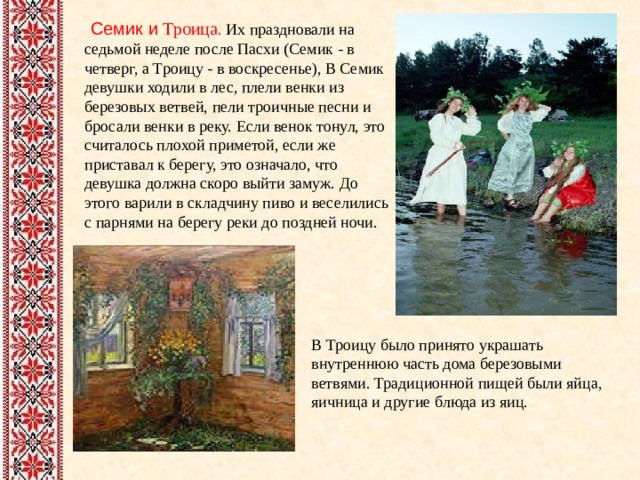

Семик и Троица . Их праздновали на седьмой неделе после Пасхи (Семик — в четверг, а Троицу — в воскресенье), В Семик девушки ходили в лес, плели венки из березовых ветвей, пели троичные песни и бросали венки в реку. Если венок тонул, это считалось плохой приметой, если же приставал к берегу, это означало, что девушка должна скоро выйти замуж. До этого варили в складчину пиво и веселились с парнями на берегу реки до поздней ночи.

В Троицу было принято украшать внутреннюю часть дома березовыми ветвями. Традиционной пищей были яйца, яичница и другие блюда из яиц.

Посиделки (супредки) устраивались в осенне-зимний период Вечерами молодежь собиралась у одинокой пожилой женщины, девушки и молодые женщины приносили кудель и другую работу — пряли, вышивали, вязали. Здесь обсуждали всякие сельские дела, рассказывали истории и сказки, пели песни. Пришедшие на вечерку парни присматривали невест, шутили, развлекались.

Сборы (хороводы, улицы)- летнее развлечение молодежи на околице деревни, на берегу реки или у леса. Плели венки из полевых цветов, играли в игры, пели и плясали, водили хороводы. Задерживались допоздна. Главной фигурой был хороший местный гармонист.

Обряд русской свадьбы.

Не то что в каждой деревне, но даже и в городе существовали свои особенности, оттенки этого поэтического и одновременно исполненного глубокого смысла действа. Остается лишь удивляться, с какой основательностью и уважением подходили наши предки к рождению новой семьи. Навсегда оставалась у молодых память о главном моменте их жизни. Молодых осыпали хмелем, так как хмель – это древний символ плодородия и многочадия . Невеста берет с собою в дом жениха родительское благословение и сундук с приданым .Старинный обычай – разувание мужа молодой женой. Смысл — таким образом молодая супруга подчеркивала свою покорность или согласие на главенство мужчины в семье .

Обряд Крещения

Главным обрядом, отмечавшим начало жизни ребенка было его крещение. Обряд совершали в церкви или дома. Как правило, младенца крестили на третий или сороковой день после рождения. Родителям не положено было присутствовать при крещении, вместо них были крестная мать, которая дарила рубашку и крестный отец, который должен был подарить ребенку нательный крест

Катание на русской тройке

Тройка, тройка прилетела, Скакуны в той тройке белы. А в санях сидит царица Белокоса, белолица. Как махнула рукавом – Все покрылось серебром,

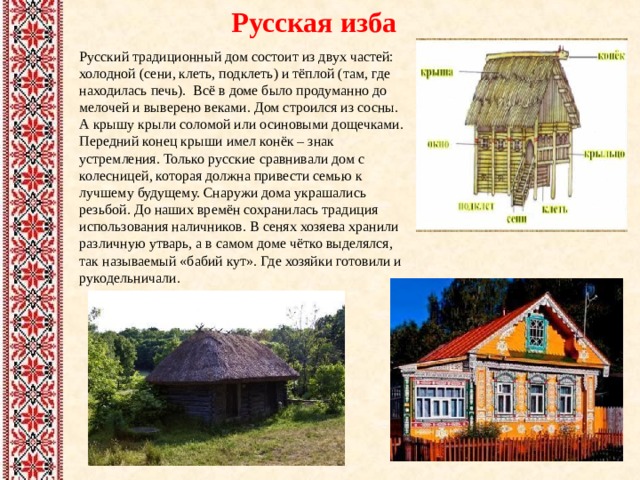

Русская изба

Русский традиционный дом состоит из двух частей: холодной (сени, клеть, подклеть) и тёплой (там, где находилась печь). Всё в доме было продуманно до мелочей и выверено веками. Дом строился из сосны. А крышу крыли соломой или осиновыми дощечками. Передний конец крыши имел конёк – знак устремления. Только русские сравнивали дом с колесницей, которая должна привести семью к лучшему будущему. Снаружи дома украшались резьбой. До наших времён сохранилась традиция использования наличников. В сенях хозяева хранили различную утварь, а в самом доме чётко выделялся, так называемый «бабий кут». Где хозяйки готовили и рукодельничали.

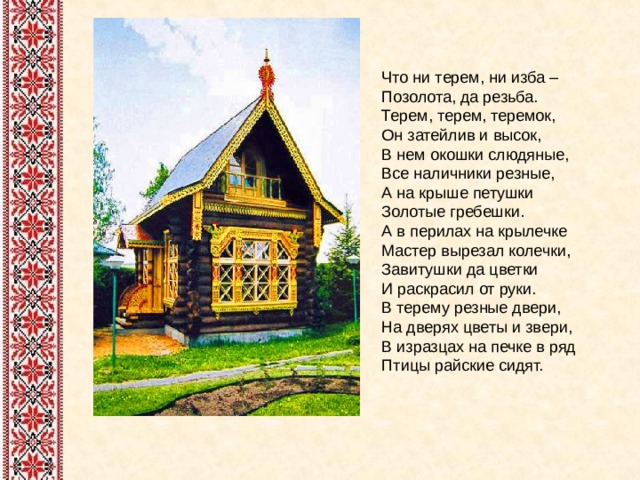

Что ни терем, ни изба –

Позолота, да резьба.

Терем, терем, теремок,

Он затейлив и высок,

В нем окошки слюдяные,

Все наличники резные,

А на крыше петушки

Золотые гребешки.

А в перилах на крылечке

Мастер вырезал колечки,

Завитушки да цветки

И раскрасил от руки.

В терему резные двери,

На дверях цветы и звери,

В изразцах на печке в ряд

Птицы райские сидят.

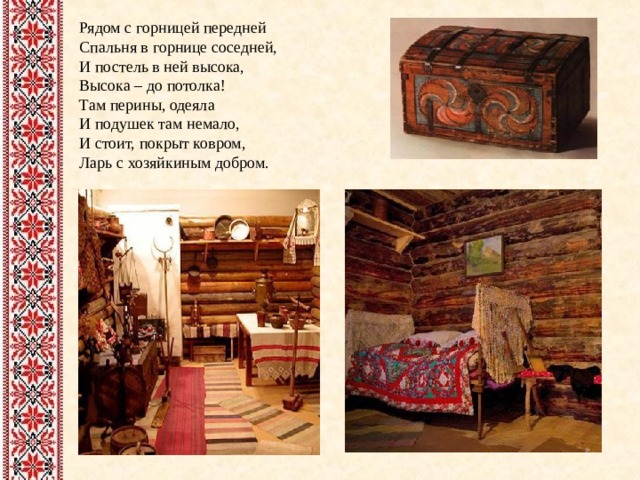

Рядом с горницей передней

Спальня в горнице соседней,

И постель в ней высока,

Высока – до потолка!

Там перины, одеяла

И подушек там немало,

И стоит, покрыт ковром,

Ларь с хозяйкиным добром.

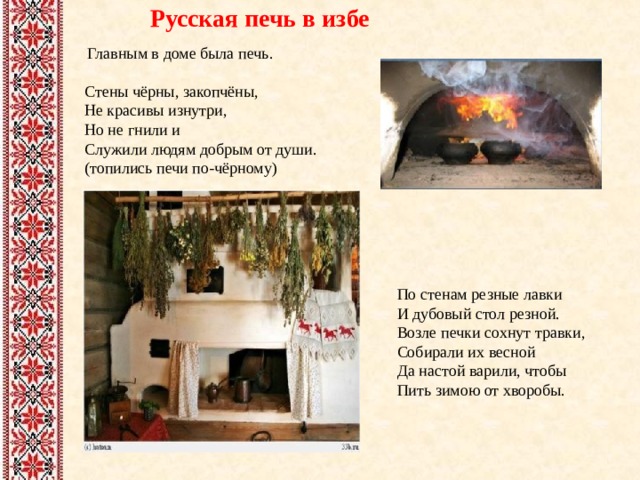

Русская печь в избе

Главным в доме была печь.

Стены чёрны, закопчёны,

Не красивы изнутри,

Но не гнили и

Служили людям добрым от души.

(топились печи по-чёрному)

По стенам резные лавки

И дубовый стол резной.

Возле печки сохнут травки,

Собирали их весной

Да настой варили, чтобы

Пить зимою от хворобы.

Красный угол в русской избе

«… Гой ты, Русь моя родная,

Хаты, ризы в образах…»

Посуда на Руси

Русские рушники

Рушник – небольшое полотенце для утирания рук и лица, а также вешали для украшения в красный угол избы. Рушник – это символ дома и семьи. Это не только полотенце, а также предмет для обрядов и ритуалов

Льняное полотенце, по краям

Расшитое большими петухами.

Весёлое творенье женских рук:

Два петуха – косые гребни, шпоры;

Они трубили зорю, а вокруг

Всё заплели цветы, легли узоры.

Русские утварь

Русская баня

Баня была не только местом для мытья, а также особенным, почти священным местом. Считалось, что баня объединяет 4 главные природные стихии: огонь, воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси бытовала поговорка «Помылся – будто заново родился!». Не зря веник является не только символом русской парной бани, её украшением, но и инструментом лечения или профилактики болезней. Веники, собранные из разнообразных пород деревьев и лекарственных трав используются для лечения самых разных заболеваний и недугов.

На Руси за водой ходили с коромыслом

Русский национальный костюм

Женский костюм:

Девичья рубаха, праздничные головные уборы, понёва

Мужской костюм:

Рубаха, порты, пояс, сермяга

Лапти

Лапти – один из самых древних видов обуви. Лапти плелись из лыка различных деревьев, преимущественно липы (лычники), из мочала – липового луба, размоченного и разодранного на волокна (мочалыжники). Делались лапти и из коры ракиты (верзки), ивы (ивняки), вяза (вязовики), березы (берестянники), дуба (дубовики), из тала (шелюжники), из пеньковых оческов, старых веревок (курпы, крутцы, чуни, шептуны), из конского волоса – грив и хвостов – (волосянники), и даже из соломы (соломенники).

Русское гостеприимство

Русское гостеприимство – тоже неотъемлемая часть наших культурных традиций. Гостям также были всегда рады, делились с ними последним куском. Недаром говорили: «Что есть в печи – на стол мечи!»

Встречали гостей хлебом, солью. Со словами: «Добро пожаловать!» Гость отламывает маленький кусочек хлеба, макает его в соль и кушает

Дорогих гостей встречаем Пышным круглым караваем. Он на блюдце расписном С белоснежным рушником! Каравай мы вам подносим, Поклонясь, отведать просим!

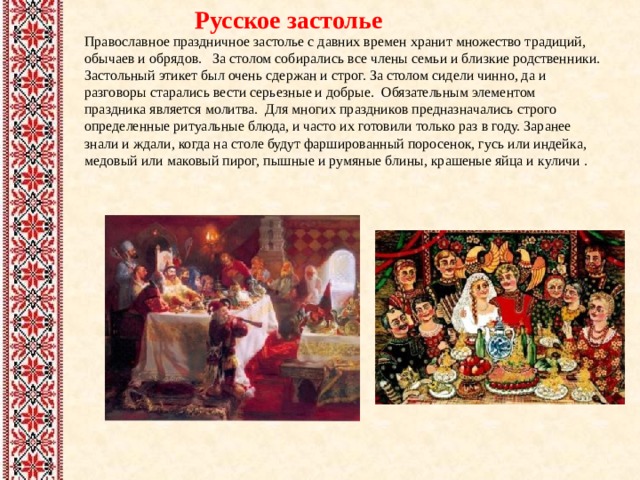

Русское застолье

Православное праздничное застолье с давних времен хранит множество традиций, обычаев и обрядов. За столом собирались все члены семьи и близкие родственники. Застольный этикет был очень сдержан и строг. За столом сидели чинно, да и разговоры старались вести серьезные и добрые. Обязательным элементом праздника является молитва. Для многих праздников предназначались строго определенные ритуальные блюда, и часто их готовили только раз в году. Заранее знали и ждали, когда на столе будут фаршированный поросенок, гусь или индейка, медовый или маковый пирог, пышные и румяные блины, крашеные яйца и куличи .

Русская кухня

Чаепитие на Руси

Обычай чаепития на Руси -обычай древний

Дорог гость – так привечай Наливай ему целебный Ароматный, крепкий чай .

Народные промыслы

Искусство народных промыслов – это связующее звено прошедшего с настоящим, настоящего с будущим.

Богата земля российская разнообразными народными промыслами: гжель, хохлома, жостово, русская матрешка, палех, тульские самовары, вологодские кружева, русская финифть, уральские промыслы, , павловские посадские платки и другие

Русский народный фольклор

Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое количество разных произведений народного искусства (Фольклор): старинные лирические песни, свадебные, хороводные, календарно-обрядовые, плясовые; однако в повседневной жизни преобладали частушки,песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит, устное народное творчество- пестушки, загадки, сказки, поговорки и многое другое частушки

Русские народные музыкальные инструменты

Народные инструменты в фольклоре используются обычно в быту пастухов или для некоторых видов танцев и песен.

струнные инструменты — балалайка, гудок, духовые инструменты

духовые инструменты –дудка, рожок, жалейка военные трубы, охотничьи рога, бубны.

Обереги на Руси

Ни один дом на Руси не обходился без народных оберегов. Русский народ верил, что обереги надёжно охраняют от болезней, «дурного глаза», стихийных бедствий и различных напастей, для защиты дома и его обитателей от злых духов, болезней, для привлечения домового и его задабривания. Собираясь в дальнюю дорогу, человек брал с собой оберег, чтобы вложенные в него добро и любовь согревали душу и напоминали о родном доме и семье.

Кукла- оберег

Русская народная кукла является исторической частицей культуры народов России. Кукла, как игровой образ, символизирует человека, его эпоху, историю культуры народов (русские обряды и обычаи). Тряпичные куклы выполнялись в народных традициях с применением старинных техник и технологий. Народная кукла с давних времён делалась из веточек и лоскутиков, сухой травы. Куклы символизировали всё тайное и волшебное, что есть в душе человека .

Писанка

Писанка — оберег и дошедшая до наших дней традиция росписи птичьих яиц пчелиным воском и красками. Раньше писанки сопровождали человека в течении всей его жизни — от рождения, до смерти, оберегая его от зла. Узоры, которые наносились на писанку не случайны — каждый имеет своё значение. Узоры писанок, цветовые сочетания передавались из поколение в поколение, сохраняя неизменными. Считалось, что писанка придает силу всему, что рождает новое — земле, человеку, животным, растениям. Приносит красоту, здоровье и достаток.

Домовые

Домовые – живут в домах и дворах. На Руси верили, что ни один дом не стоит без домового. От уважительного отношения к домовому напрямую зависело благополучие дома. При переезде на новое место домовой обязательно звался с собой. Его перевозили в лапте, на хлебной лопатке или на венике, приговаривая при этом «вот те сани, поезжай с нами Ежели в котором дому Домовой полюбит хозяина, то кормит и холит его лошадей, о всём печётся, и у самого хозяина бороду плетёт в косы. Чей же дом не полюбит, там разоряет хозяина в корень, переводя у него скот, беспокоя его по ночам, и ломая всё в доме.

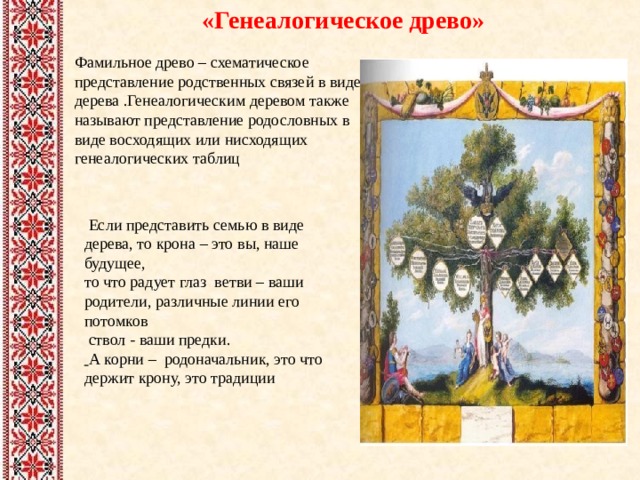

«Генеалогическое древо»

Фамильное древо – схематическое представление родственных связей в виде дерева .Генеалогическим деревом также называют представление родословных в виде восходящих или нисходящих генеалогических таблиц

Если представить семью в виде дерева, то крона – это вы, наше будущее,

то что радует глаз ветви – ваши родители, различные линии его потомков

ствол — ваши предки.

А корни – родоначальник, это что держит крону, это традиции

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов.

Преемственность старших и младших основывается именно на традициях.

Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ.

Ни что не объединяет народ так, как традиции.

Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас

наследия, такое восстановление может быть

спасительным для человечества. Поэтому так важно

выработать у детей уважения к традициям, позитивное к

ним отношение, желание поддерживать их и сохранять.

МБОУ «Чихачевская средняя общеобразовательная школа» Павлова Фаина Ивановна

Псковская область

Внеклассное мероприятие

«Русские посиделки»

Цели:

1.Знакомство с русскими национальными традициями.

2. Познакомить учащихся с историей посиделок: учить их чтить и уважать

традиции русского народа

2. Развитие творческих способностей, расширение кругозора учащихся.

3. Формирование досуговой культуры общения, укрепление коллективистских связей, дружеских привязанностей.

Задачи:

1. Развивать творческую и познавательную активность.

2.Познакомить детей с лучшими традициями, обычаями на Руси.

3. Формировать умение работать в коллективе.

4. Воспитывать любовь к Родине и народной культуре.

Оборудование:

1. Разнообразные памятные аксессуары старины: керосиновые лампы, самовар, деревянная и глиняная утварь, скатерти, занавески с орнаментом, костюмы.

2. Фонограмма колокольного звона, аудиозаписи с русскими народными песнями.

На доске написаны эпиграф мероприятия, приложение 1

«Только лелея прошлое можно создавать будущее»

Ход праздника

Учитель.

Музыкальное вступление (русская народная песня).

Чем дальше в будущее входим, Тем больше прошлым дорожим, И в старом красоту находим, Хоть новому принадлежим.

Учитель:

Гости дорогие, добро пожаловать на наши русские современные посиделки!

Посиделки (посиденка, посидки, посидухи, поседки, посидушка), по словарю В. Даля, есть «сборище крестьянской молодежи по осенним и зимним ночам под видом рукоделья, пряжи, а более для россказней, забав, песен». Посиделки – это встречи с теми, кто приятен, интересен, кто тебе нужен и кому ты нужен для общения, самовыражения. Попытаемся вспомнить сегодня русские народные традиции, произведения устного народного творчества, показать свои знания в этой области. Будем сегодня гостеприимными хозяевами!

Ученик 1. Давно мы вас мы поджидали,

Без вас речей не начинали.

Ученик 2. Подарки есть на всякий вкус:

Кому – сказка, кому – быль,

Кому – песенка вприкус.

Ученик 1. И хлеб-соль, как в старину. За хлебом да солью всякая шутка хороша.

Ученица 2. Нам начинать досталась роль,

Не путайте с нагрузками,

Мы принесли вам хлеб и соль

На посиделки русские.

Ученица 1. Жива как память старины

От поколенья старшего.

Важны обряды и слова

Из прошлого из нашего…

И потому принять изволь

Тот, кто пришел на посиделки,

На этой праздничной тарелке

Из наших рук и хлеб, и соль!

Ставят тарелку на стол, а хлеб «путешествует» по кругу, и каждый участник отщипывает от каравая кусочек, макает его в солонку и съедает.

Ученица 2. Не случайно по сей день есть такое слово – хлебосольство, то есть открытое гостеприимство, радушие. Соль, по мнению народа, защищает от злых сил и духов. Если человек угостился предложенным Хлебом-солью, значит, он не замышляет зла, принимает предложенную дружбу. Если же кто-то отказывается отведать хлеба-соли, он тем самым наносит хозяину большое оскорбление.

Учитель. О почтительном отношении к хлебу говорят многие русские пословицы. Ребята, какие вы знаете?

Ученики приводят примеры пословиц и поговорок. (Приложение 3)

Учитель проводит викторину:

1) А вот скажите-ка теперь, что в старину «вторым хлебом» называли? Какой овощ?

а) свекла;

б) репа;

в) капуста.

Крестьяне хранили репу в сыром виде почти всю зиму. В кадки аккуратно укладывали песок, слой репы, снова песок и т.д.

2) У славян, наших предков, на столе обязательно должен был постоянно находиться один продукт. Что это?

а) соль;

б) хлеб;

в) квас.

Существовала даже пословица: «Хлеб на стол, так и стол — престол, а хлеба ни куска, так и стол – доска». Постоянное пребывание хлеба на столе должно было обеспечить достаток и благополучие дома.

3) Про какие щи крестьяне, как бы сердясь, говорили: «Щи, хоть кнутом хлещи»?

а) крапивные;

б) на рыбном отваре;

в) пустые, т.е. без мяса.

Пустые щи ели только в пост, а если весь год пустые щи хлебать – как тут на щи не осерчать?

4) Какой из русских праздников получил в народных поговорках такие яркие эпитеты, «широкая», «веселая»?

а) Троица;

б) Пасха;

в) Масленица.

Масленица, проводы зимы и встреча весны, – один из самых веселых праздников. Перед Масленицей закупали много продуктов, ведь даже бедняк гулял на широкую ногу. Этот праздник немыслим без блинов, их пекли каждый день.

5) Когда в деревне устраивались колядки?

а) на Иванов день;

б) на Рождество;

в) на Пасху.

На Рождество колядующие еще и устраивали представления с помощью вертепа. Это такой ящик с куклами, а разыгрывали, конечно, сцены из Евангелия. Ходит молодежь с вертепом и звездою (а то и без них) по домам, славит Христа, желает хозяевам здоровья и добра, за что получает подарки. Не одаришь – соответствующие пожелания будут.

6) О каком древнейшем музыкальном инструменте говорят, что он подобен звучанию целого оркестра?

а) колокол;

б) пастушья дудка;

в) гусли.

Говорят, что у каждого колокола свой яркий и неповторимый голос. Колокол звучал не только во время церковной службы. На Пасху с колокольни можно было услышать и народную музыку: «барыню» или «камаринскую». До сих пор сохранился такой обычай: целую неделю после Пасхи любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокол. Многие композиторы пробовали передать звучание колокола в своих произведениях.

Звучит фонограмма колокольного звона.

7) Представьте, праздник закончился, хозяева устали, или спать хочется, а гости шумят, не расходятся. Как тут быть? Как намекали гостям в Древне Руси, что де пора и честь знать?

а) культурно раскрывали двери настежь;

б) пели песню вроде «колыбельной»;

в) давали как бы на прощанье пряник, который назывался «разгоняй».

В старину гость был свят и неприкосновенен. Обидеть гостя считали за верх неприличия. Поэтому-то и провожали вежливо, приятно – с пряником.

а) почтальон;

б) блюститель порядка;

в) невысокий шкаф для посуды.

9) Какая подвижная игра была раньше популярна в России?

а) жженки;

б) паленки;

в) горелки.

Горелки – русская народная игра, в которой один из участников ловит других, убегающих от него поочередно парами.

10) В каком веке на Руси изобрели самовар?

а) в 17 веке;

б) в 18 веке;

в) в 19 веке.

Ученик 1:

Добрым чаем угощались

С мёдом, явно без конфет.

Как и нынче мы, общались, —

Без общенья жизни нет.

Наш досуг порою мелок

И чего там говорить,

Скучно жить без посиделок,

Их бы надо возродить.

Если вы в “своей тарелке”

И пришли к нам не на час,

Предлагаем посиделки

Провести вот здесь сейчас.

Отдых – это не безделки –

Время игр и новостей,

Начинаем посиделки!

Открываем посиделки!

Для друзей и для гостей!

А ну-ка добры молодцы, да красны девицы, выходите поиграть, позабавиться.

А теперь давай дружок,

Поиграем в ручеек.

Пару ты себе найди.

В ручеек ее веди.

Ученик 1:

Традиционное и самое любимое занятие на русских посиделках — исполнение народных песен.

Ученик 2:

В русской песне — народная жизнь,

Песня звонкая сердцем поется,

Пусть веселый иль грустный мотив,

Благодарно в душе отзовется!

Ученик 1: Наши посиделки продолжает викторина для знатоков русских песен.

КАЛЕЙДОСКОП НАРОДНЫХ ПЕСЕН

(Викторина)

Ученики дают определение русской народной песни, а учащиеся, в качестве ответа исполняют по 4 первых песенных строки (либо припев песни). Все участники получают в качестве призов сладости.

1. Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, примыкающая к его жилой части и используемая для хозяйственных нужд. (Ах вы, сени, мои сени)

2. Песня о национальной русской зимней обуви, свалянной из овечьей шерсти. (Валенки)

3. Песня ветреной девушки, соблазнившей молодого человека и озабоченной огромным чувством вины. (Виновата ли я)

4. Песня, в которой упоминается крупный город России на левом возвышенном берегу реки Волга. (Ах, Самара-городок)

5. Песня о широко распространённой в России лесообразующей породе деревьев с бумажистой корой и тонкими, поникшими ветвями. (Во поле береза стояла)

6. Песня о паре домашних длинношеих птиц различной окраски, отличающихся веселым характером. (Два веселых гуся)

7. Песня, известная ласковым обращением к срубленному стволу дерева, в исполнении Фёдора Ивановича Шаляпина. (Дубинушка)

8. Песня — обращение к состоянию атмосферного воздуха, при котором замерзает вода, а градусник опускается ниже нуля. (Ой, мороз, мороз)

9. Песня, в которой упоминается огородное строение, где русский человек может помыться, подвергаясь активному воздействию жары и пара. (Топится, топится в огороде баня)

10. Песня — обращение к распространённому типу повозки с полозьями, которую русский крестьянин должен готовить летом. (Эх вы сани, сани…)

11. Песня девушки, которая не может найти дорогу до дома, находясь в состоянии, обусловленном воздействием этилового спирта на центральную нервную систему. (Напилася я пьяна)

12. Песня, в которой упоминается шум болотного, дудчатого, коленчатого растения. (Шумел камыш)