У наших предков, живших в давние времена на Руси, праздники являлись важной частью как семейной, так и общественной жизни. Многие века русский народ чтил и свято хранил свои традиции, передававшиеся от отца к сыну в каждом поколении.

Повседневная жизнь обычного русского человека в те времена была непростой и посвящена тяжелому добыванию хлеба насущного, поэтому праздники были для него особенным событием, неким священным днем, когда происходило слияние жизни всей общины с их сакральными ценностями, духами предков и их заветами.

Традиционные русские праздники предполагали полный запрет на выполнение любой повседневной деятельности (косьбы, пахоты, колки дров, шитья, ткачества, уборки т.д.). На время праздника все люди должны были одеваться в праздничные одежды, радоваться и веселиться, вести только радостные, приятные разговоры, за невыполнение этих правил полагался денежный штраф или даже наказание в виде битья плетями.

Каждое время года играло в жизни русского человека свою определенную роль. Зимний период, свободный от работ на земле, особенно славился своими гуляниями, шумными забавами и игрищами.

Основные русские праздники на Руси:

Зима

Рождество

7 января (25 декабря) русский православный народ отмечал Рождество. Этот праздник, посвященный рождению Божьего сына Иисуса Христа в Вифлееме, заканчивает рождественский пост, который длится на протяжении 40 дней. В его преддверии люди готовились прийти к нему чистыми душой и телом: мыли и убирали свое жилище, ходили в баню, одевали чистые праздничные одежды, помогали бедным и нуждающимся, раздавали милостыню. 6 января в Рождественский Сочельник за большим праздничным столом, на котором обязательным первым блюдом была ритуальная каша кутья или сочиво, собиралась вся семья. К ужину приступали после появления первой звезды, кушали, молча и торжественно. После Рождества наступали так называемые святые дни, длившиеся до Крещения, во время которых было принято ходить по домам и славить Иисуса Христа молитвами и песнопениями.

Подробнее >>

Святки (Святочная неделя)

Праздничные дни у древних славян, а затем перешедшие и в церковное празднование, дни святок, начинаются от первой звезды в канун Рождества и до праздника Крещения, освящения воды («от звезды и до воды»). Первая неделя Святок получила название Святочной недели, связана со славянской мифологией, связанной с поворотом зимы на лето, солнца становится больше, тьмы меньше. В эту неделю вечерами, называемыми святыми вечерами, святость зачастую нарушалась мифологическими обрядами гаданием, что не приветствовалось церковью, а днём, наряженные в одежды с флагами и музыкальными инструментами кудесники, ходили по улицам, заходили в дома и потешали народ.

Подробнее >>

Крещение

19 января праздновалось православное Крещение, посвященное таинству крещения Иисуса Христа в реке Иордани, в этот день во всех церквях и храмах совершалось Великое водоосвящение, вся вода в водоемах и колодцах считалась святой и обладала уникальными, лечебными свойствами. Наши предки считали, что свяченая вода не может испортиться и хранили её в красном углу под иконами, и верили что это лучшее лекарство от всех недугов как телесных, так и духовных. На реках, озерах и других водоемах делали на льду специальную прорубь в виде креста под названием иордань, купание в которой считалось богоугодным и целебным занятием, избавлявшим от хворей и всяческих напастей на целый год.

Подробнее >>

Масленица

В самом конце зимы, когда по поверьям наших предков Весна-красна с помощью тепла и света прогоняла стужу и холод, наступал праздник Масленицы, известный своим раздольным веселием, который длился на протяжении целой недели в преддверии Великого поста. В это время было принято печь блины, которые считались символом солнца, ходить к друг другу в гости, веселиться и наряжаться, кататься с горок на санках, а в заключительное Прощеное Воскресенье палить и хоронить чучело-символ побежденной зимы.

Подробнее >>

Весна

Вербное воскресенье

В этот праздник Входа Господня в Иерусалим, хоть и в православии не имеет предпразднства, так как следом начинается Страстная седмица, верущие приносят в церковь ветки вербы (в славянских ими заменяли пальмовые ветви), которые на утрене после всенощного бдения окрапляют святой водой. Затем православные украшают в домах освященными вербами иконы.

Подробнее >>

Пасха

Самым большим праздником всего христианского народа на Руси считалась Святая Пасха, в этот день почиталось воскрешение Иисуса Христа и его переход от смерти на Земле к жизни на небесах. Люди убирали и украшали свои дома, одевали праздничные одежды, обязательно посещали пасхальное богослужение в церквях и храмах, ходили в гости, угощая друг друга пасхальными крашеными яйцами и куличами, после Великого Поста. Встречаясь люди говорили «Христос Воскрес!», в ответ нужно говорить «Воистину воскрес!» и троекратно целоваться.

Подробнее >>

Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи называлось Красная Горка или Фомин день (от имени апостола Фомы, не верившего в воскресение Христа), она являлась символом прихода весны и долгожданного тепла.

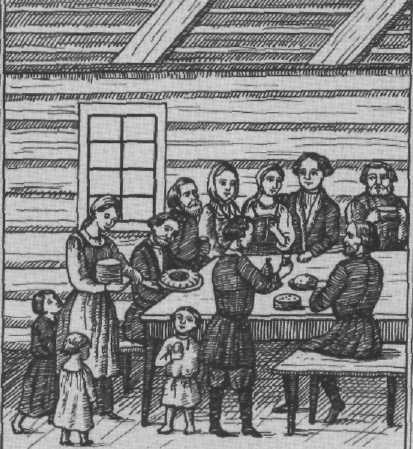

На этот праздник народные гуляния начинались еще ночью и продолжались целый день, молодежь водила хороводы, каталась на качелях, молодые парни встречались и знакомились с девушками. Накрывали праздничные столы с обильным угощением: жареной яичницей, караваями в виде солнца.

Подробнее >>

Лето

Иван Купала

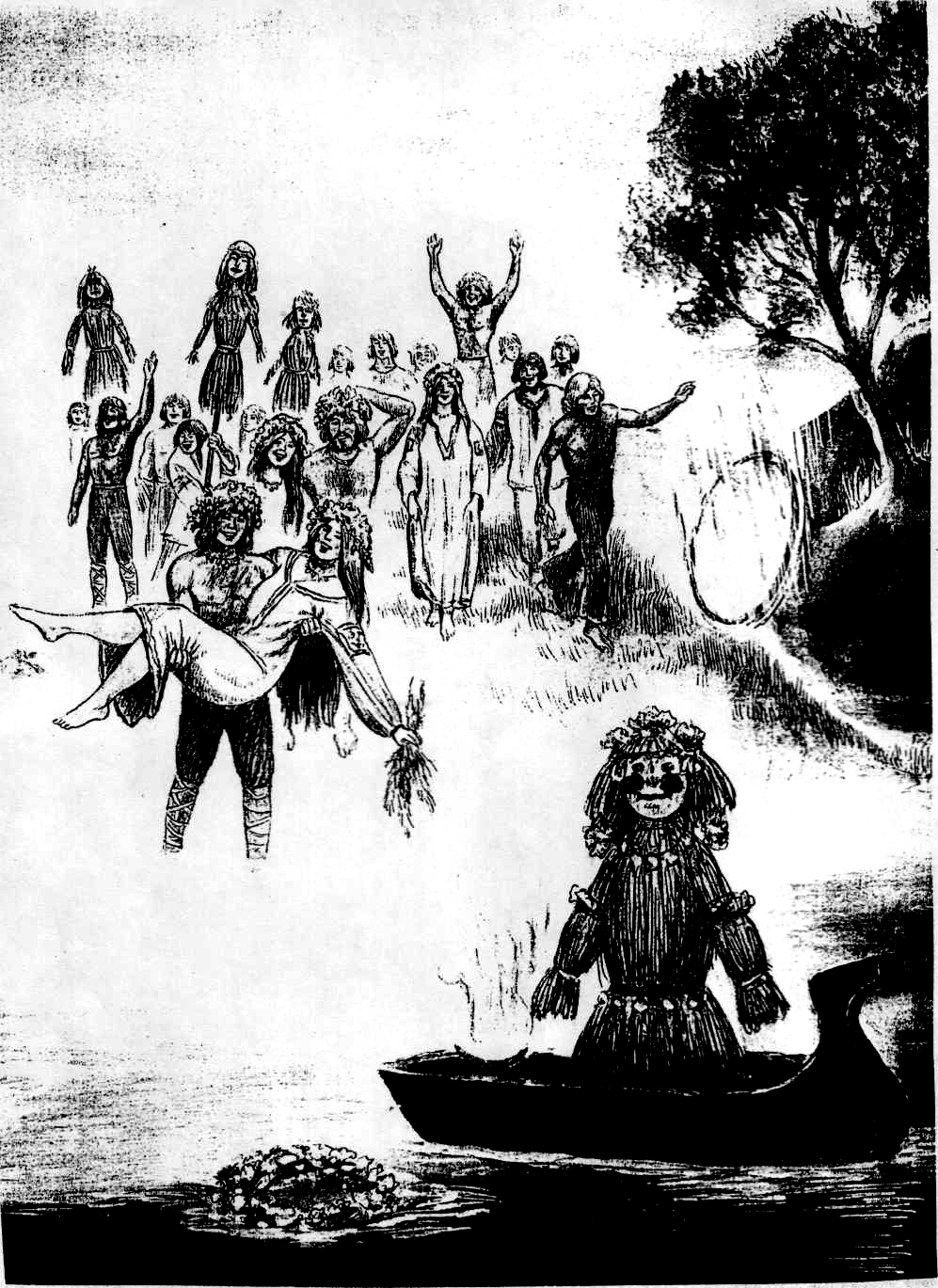

Одним из самых значительных праздников лета был Иван Купала или Иванов День, названный в честь Иона Крестителя и отмечавшийся в день с 6 на 7 июля, в летнее солнцестояние. Этот праздник имеет этническое происхождение и глубокие языческие корни. В это день жгут большие костры, прыгают через них, символизируя очищение тела и духа от греховных мыслей и поступков, водят хороводы, плетут красивые венки из цветов и луговых трав, пускают их по течению и гадают по ним на своего суженого.

Подробнее >>

Ильин день

Один из почитаемых с древних времен народный праздник, к которому приурочено много верований, примет и запретов. В канун праздника в четверг и пятницу пекли обрядовое печенье и прекращали полевые работы. А в сам Ильин день строго запрещалось проводить любую хозяйскую работу, считалось это не принесет результата. Проводилась «братчина», приглашали на общую трапезу всех жителей ближайших селений, а после угощения заканчивались народными гуляньями с песнями и плясками. И главное, Ильин день считается границей лета и осени, когда вода становится холодной, вечера прохладными, а на деревьях появляются первые признаки осенней позолоты.

Подробнее >>

Медовый Спас

В середине последнего летнего месяца, а именно 14 (1) августа, православные христиане отмечали праздник Медового Спаса (спас от слова спаситель), которым почитали смерть семи мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть за свою христианскую веру от древнего сирийского царя Антиоха. Дома посыпались семенами мака, защищавшими их от нечистой силы, первые соты меда, собранные в этот день, когда пчелы прекращали собирать нектар, относились в храм для освящения. Это день символизировал прощание с летом, после которого дни становилась короче, ночи длиннее, а погода более прохладной.

Подробнее >>

Яблочный Спас

19 (6) августа наступал Яблочный спас или Праздник Преображения Господня, у наших предков он был одним из самых первых праздников урожая, символизировавшим начало осени и увядание природы. Только с его наступлением древние славяне могли есть яблоки с нового урожая, обязательно освященные в церкви. Накрывались праздничные столы, начинали есть виноград и груши.

Подробнее >>

Третий Спас

Последний, Третий Спас (Хлебный или Ореховый) отмечался 29 (16) августа, в этот день заканчивалась уборочная страда и хозяйки могли спечь хлеб из нового урожая зерна. В церквях освящали праздничные караваи, также туда приносили орехи, которые как раз поспевали в это время. Заканчивая жатву, земледельцы обязательно вязали последний «именинный сноп».

Подробнее >>

Осень

Покров день

Одни из самых почитаемых праздников осени, пришедшим к древним славянам из Византии, был Покров день, отмечаемый 14 (1) октября. Праздник посвящен событию, произошедшему в 10 веке в Константинополе, когда город был осажден сарацинами, и горожане приносили молитвы о помощи Святой Богородице в храмах и церквях. Пресвятая Дева Мария услышали их просьбы и, сняв покрывало с головы, укрыла их от врагов и спасла город. В это время полностью заканчивались уборочные работы, начиналась подготовка к зиме, заканчивались хороводы и гуляния, начинались посиделки с рукоделием, песнопениями и беседами. В этот день накрывались столы с угощениями, приносились дары убогим и сиротам, обязательно было посещение церковной службы, начиналась пора свадебных торжеств. Брак на Покрова считался в особенности счастливым, богатым и долговечным.

Подробнее >>

6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

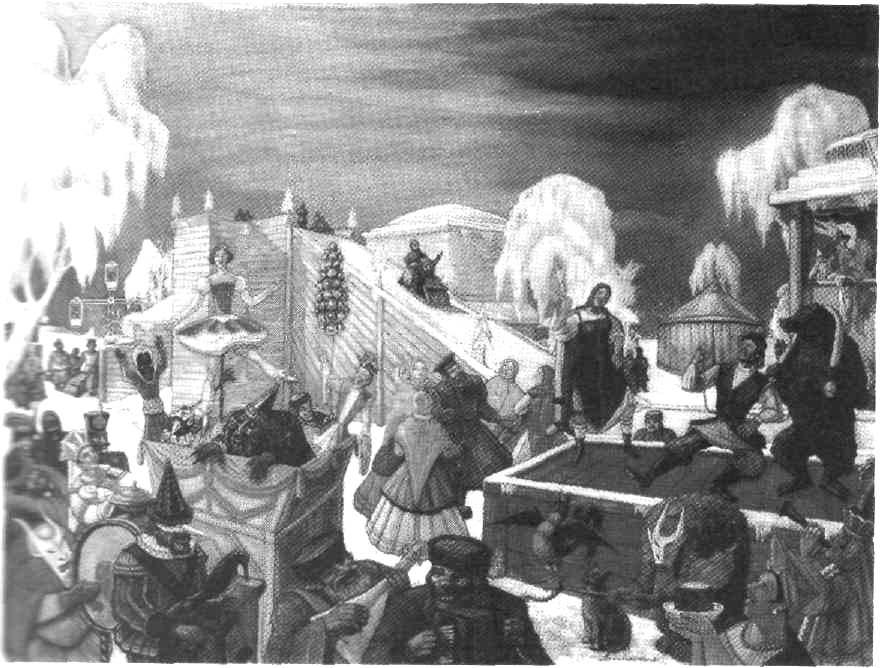

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

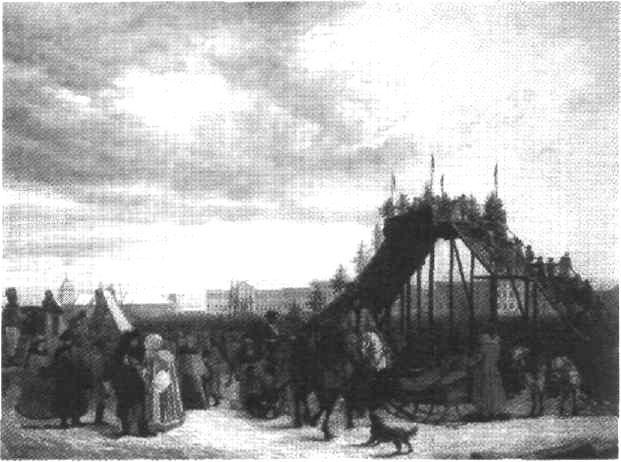

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

Господа и граждане, леди! Всё же статистика сайта свидетельствует о том, что история и прошлое пока уступают настоящему. Стоит только написать статью про Украину — там полно народу — читают, комментируют даже. А про какого-то там Рюрика читают тоже, но намного меньше!

Вот и показатель того, что хлеб насущный он важнее людям, а прошлое — интересно конечно, но было так было.

Постараемся отвлечь вас на вещи, касающиеся сайта Истории Земли по тематике в большей степени! Зима ж на носу, а вы санки то подготовили!

Русь северная страна и от того календарь у славян был изначально не лунный, а солнечный, и следовательно Праздники были Солнечными, по солнечному календарю! Люди жили в единстве с природой. Смена времен года влияла на весь уклад жизни и была основой ритуалов и праздников.

Славяне издавна любили зиму, в народном творчестве ей посвящено множество пословиц и поговорок, загадок и считалок. Зима в воображении наших далеких предков представала как большуха, то есть дородная, видная, сильная женщина, настоящая хозяйка, знающая толк в своем деле. И одежда у нее была соответствующей: теплый медвежий полушубок, сапоги на волчьем меху и нарядный головной убор – кика.

Зима повелевала снегами и сугробами, метелями и вьюгами, ветрами и суровыми морозами, она представлялась как суровая повелительница.

Интересен в представлении русского народа и образ мороза. В народном фольклоре упоминается Морозко, Мороз-Трескун и Студеней, обладающий таинственной могущественной силой. Говорили даже: «Мороз и железо рвет, и птицу на лету бьет». Зато любимые зимние забавы – катания на санях – приходились именно на морозные дни, когда яркое солнце освещает украшенные серебром поля и леса, а скрипучий под ногами снег так и зовет на веселую прогулку! Предки наши позитив находили во всем, что окружает.

Помимо всего прочего, зима на Руси была излюбленной порой свадеб. «От Крещения до Масленицы – время свадеб», – сказано в поговорке.

Наполнены народной мудростью старые названия зимних месяцев: декабрь – «стужайло», «снежень», «хмурень», «ветрозвон», «лютовей», «ворота зимы», январь – «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы», февраль – «сечень», «снежень», «бокогрей», «лютень». По этим старинным названиям видно, насколько внимательно народ следил за малейшими изменениями природы и погоды. Чуть ли не каждый день в народном календаре что-то означал. По снегу, льду, ветру, инею, солнцу, звездам, поведению животных наши предки предсказывали, каким будет урожай, скоро ли придет весна, жаркое ли грядет лето.

Многие люди стараются поддерживать истоки культуры, сохранить традиции – создают славянские общины, популяризируют славянскую культуру в книгах и на сайтах в интернете, стараются возродить древние славянские праздники, понять их смысл Современный календарь давно отошел от дат солнцестояния и равноденствия. Именно поэтому так много путаницы в датах языческих и христианских праздников. Необходимо все привести в соответствие. Иначе никакого смысла в праздниках нет.

Карачун (Корочун) — День зимнего солнцестояния

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога), отмечаемого 21 декабря, приходится на день зимнего солнцеворота — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Считалось, что в этот день берет в свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун». Скорячило — скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, уступая ночи.

Коляда 25 декабря

«Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи». А. Стрижев «Народный календарь»

Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла, а также персонаж праздников, сходный с Овсенем. Коляда праздновался в зимние святки с 25 декабря (поворот солнца на весну) по 5—6 января. Славяне отмечают Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл и начинает разгораться зимнее солнце.

Накануне Нового года, дети собирались колядовать под окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, твердили имя Коляды и просили денег. Святошные игрища и гадания — остатки этого праздника древних. Обряды сохранились в народе, и в последнее время становятся все более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Коляда — веселое, желанное божество.

Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики), поминают Тура. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно нужно попробовать узвар и кутью.

Щедрец 31 декабря

Последний день уходящего года носит название «Щедрец». С давних времен в этот день устраивается большой праздничный пир, и повсюду слышатся щедровки (щедровальные песни).

Среди обильного праздничного угощения непременно находится место блюдам из свинины. Считалось, что это символизирует богатый урожай и плодородие.

Перед пиром, как заведено, нужно повеселить народ щедровками. Состав ряженых такой же, как и на Коляде.

Колядовщики подходят к дому или к толпе людей и поют: «Щедрый вечер! Добрый вечер!»

Затем колядовщики начинают «коляду томить», то есть выпрашивать у хозяев гостинцы, жалуясь на то, что «шли из далека», «у козы ноги болят»…

Хозяева упираются, отшучиваются. Тогда ряженые приступают к пению щедровок, некоторые из которых содержат шуточные угрозы. Считается большим стыдом не одарить колядовщиков. Таким жадным хозяевам ряженые посылают «проклятьице»:

«Уж дай им, Свароже, по спине и по роже. Разрази их, Перун-батюшка! Пустой им мешок, дырявый горшок!»

Набрав мешок гостинцев, колядовщики расходятся, чтобы встретить Новый год в семейном кругу.

Наступает последняя и самая волшебная 12-я Ночь великого Йоля (наша Новогодняя ночь).

Турицы 6 января

Турицы посвящены туру — одному из древнейших почитаемых среди славян животных, обладающих магической силой. В туре воплощается союз Велеса и Перуна во славу и процветание Рода славянского.

Сын Велеса и Макоши, Тур, как и греческий Пан, покровительствует пастухам, гуслярам и скоморохам, молодецкой удали, играм, плясам и веселью, а также рощам и зверью лесному. На Севере Тур предстает гордым оленем, а в таежных лесах сохатым.

В этот день гадают на весь будущий год, так как праздник закрывает зимние святки. 12-й день святок соответствует 12 месяцу года. Гадания происходят под вечер, с наступлением темноты. Собирают снег для отбеливания холстины. Снег, собранный в этот вечер, брошенный в колодец, может сохранить воду на весь год.

Славяне видели в празднике Тура древнейший обряд юношеских посвящений в мужчины, когда, воплощаясь волком, юноша должен был проявить охотничьи способности и воинскую отвагу и завалить своего первого тура.

Древние славяне брали пример с этих грозных животных, которые не знали страха и не щадили себя, чтобы защитить стадо. Они старались научить юное поколение нападать и обороняться, проявлять находчивость и стойкость, выносливость, храбрость, умение объединяться для отпора врагам, защищать слабых и находить слабое место у противника.

Много лет туры, дикие быки, служили людям как символ чести и храбрости. Из турьих рогов делали кубки и рожки, которые призывно трубили в воинских походах, а из особо крупных рогов делали даже луки.

Турицы еще и пастуший праздник, в это время община приглашает к себе пастуха на очередной сезон, договаривается с ним о работе, доверяя ему драгоценное стадо на длительное время. Пастух, слуга Велесов, ставит на общий стол хмельные напитки, а община — кушанья, и праздником отмечают свой сговор.

С этого момента пастух принимает заботу о стаде, а тур помогает ему в этом деле, защищая молодых телков и готовящихся в феврале к отелу коров от различных напастей и болезней.

Бабьи каши 8 января

В день Бабьих каш принято чествовать повивальных бабок. Им приносили подарки и угощения, водку, блины. Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили. Особенно рекомендовалось в этот день ходить к бабкам будущим мамам и молодым девушкам.

Позднее православная церковь стала отмечать в этот день праздник иконы пресвятой Богородицы.

Бабка повивальная — в деревне всем родня дальняя. Ни одни родины не обходились без повитухи. Бабка пособляла роженице. И была она, как говаривали, с руками. Зная обычаи старины, бабка знала свое дело. При муках роженицы затапливала баньку, вываживала роженицу по солнцу. Бабканье — повиванье — утворялось добрым словцом, добрыми травами, добрыми молитвами. Одымляя роженицу, то есть, запалив березовую лучину и поджигая полынь с травой бессмертником, бабка радела о легких родинах.

Еще не в столь далекие времена матушка собирала ребятишек ввечеру и учила их славить Рождество, обсыпать зерном — на долгий век, на счастье, на благополучие.Проще простого было в праздничный час выдать по ломтю пирога, побаловать детей клюквой на меду. Но матушка знала: «Не во всяком дому каравай выпечен, да еще, чтобы всему семейству вдосталь».

И вот ребятишки должны были заслужить угощение, всем миром ребячьим отведать поровну и сыти, и сладостей. «Подайте коровку, маслену головку, на поду печену, коровку золочену!» И в ребячий короб от всякого дома выносили и большухи, и девицы-невесты обрядовое печенье, которое по своему обличью сродни скотинке. А ребятишки подзадоривали: «Ты, хозяюшка, подай! Ты, отрадушка, подай! Подавай — не ломай! Отломишь немножко — будет Ермошка. Отломишь горбушку — будет Андрюшка. А подашь середину — быть свадьбе!»

И так ребячий короб тяжелел. И гурьбой славильщики бежали к чьей-то протопленной баньке, делили между собой угощение. Это было радостное время игр, забав. Дети узнавали друг друга и по-детски были счастливы, запоминая это зимнее чудесное время.

Наблюдали и за приметами: если этот день ясный, то будет хороший урожай проса. Каша в печи подрумянится — к снегу. Если синички с утра пищат, можно ожидать к ночи мороза. А вот беспрерывный крик ворон и галок сулит снегопады и метели.

День похищений 12 января

В тот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако, потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.

Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Дажьбога (Бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы.

Дажьбог же отправился на поиски своей супруги. Он будет ее искать всю зиму, и потому морозы будут становиться все сильней, а вьюги заметут все вокруг.

В этот день кресеня почитали священный камень Алатырь (либо два камня Бога и Божиху: камни Велеса и Ясуни — Бури Яги).

Интра 18 января

Интра (Змиулан, Индрик-зверь, Вындрик) — сын Земун от Дыя (Ночное Небо), брат «Ящера» и его противник, покровитель змей. Интра является богом источников, колодцев, змей и туч. Связь с водными стихиями указывает на его Навью природу (Навь в восточнославянской мифологии дух смерти, а также мертвец).

В ночь ведуны заговаривали трубы домов, через которые Навь проникал в дома. Интра — обитатель подземелья, и в преданиях славян сказано так: «Как Солнце на небе, так и Индра — в Нави»

В индийских ведах Интра — это демон, и царь-змей. На последнее указывает то, что Индерию населяют змеи, а сам Индра — муж Змеи Параскевы. По нашим ведам, Змиулан — победитель козла-Пана (сына Вия), по сути — своего двоюродного брата (так как Дый и Вий — братья).

В деяниях Интры есть и доблесть, и низость, и честные победы, и жестокость. Несмотря на то, что он муж демона-змеи, он сражается на одной стороне с Перуном. Больше всех он близок людям из «Воинского Триглава» (Перун-Интра-Волх). Если Перун — это чистая «воинская правда», Волх — чародейство, жестокость и темный гнев, то Интра — это Свет и Тьма, борьба противоположенностей.

Интра, скачущий верхом на единороге, — покровитель воинов, символ, олицетворяющий ратную доблесть и отвагу.

Просинец 21 января

Просинец — название января, его отмечают водосвятием. Славят сегодня Небесную Сваргу — Сонм всех Богов. «Просиять» — означает возрождение Солнца.

Просинец приходится на середину Зимы — считается, что Холод начинает спадать, и в земли славян по велению богов возвращается солнечное тепло.

В этот день в ведических храмах вспоминают, как в древности Крышень дал огонь людям, погибавшим от холодов во время Великого Оледенения. Потом он пролил из небесной Сварги на Землю волшебную Сурью.

Излитая на землю Сурья, в этот день делает все воды целебными, поэтому верующие купаются в освященных водах.

В годовом круге Перуновых празднеств этот день соответствует также победе Перуна над Скипером-зверем и купанию его сестер Живы, Марены и Лели в молочной реке.

В этот день славяне купались в холодной речной воде и давали грандиозные пиры, в которых непременно должны были присутствовать молоко и молочные продукты.

День деда Мороза и Снегурки 30 января

В эти дни обычно рассказывают сказки о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти богини любви Лели полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает.

В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.

Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка.

День Деда Мороза и Снегурки был символическим окончанием периода сильных зимних холодов.

Громница 2 февраля

Громница — по верованиям древних славян, единственный день зимой, когда может приключиться гроза — можно услышать гром и увидеть молнии. Поэтому сербы зовут этот праздник «Свjетло».

День посвящается жене Перуна Додоле-Маланьице (Молнии) — богине молнии и кормления детей.

Громница в разгар зимы напоминает нам о том, что даже среди самых страшных бедствий может быть лучик света — как яркая молния посреди лютой зимы. Всегда остается надежда. Славяне чествовали Маланьицу за то, что она дает им надежду на скорейшую весну.

«Ой Додола-Додолюшка, Перуница светлая! Муж твой в походе, Правь воеводит;

Дива в лесах, Крышень — в небесах. Сойди к славянам Молнией рьяной!

У нас вдоволь хлеба — Сойди к нам с неба! У нас вдоволь соли — Не лиши нас доли!

Сойди громливо, Сойди счастливо, Сойди красиво — Честным людям на диво!

Додола славна, На надежду дана!»

По погоде на Громниу предсказывали погоду. Какова погода в этот день — таков и весь февраль. Ясный, солнечный день приводил раннюю весну.

На Громницу капель — в весну раннюю верь, если метель разгуляется — долго будет погода метельная, до конца месяца.

Велесичи (Кудесы) — День домового 10 февраля

Кудесы — день угощения домового. Домовой — запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Название праздника — кудесы (бубны) — указывает на то, что наши предки общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой:

Дедушка-суседушка!

Кушай кашу, да избу храни нашу!

Если дедушка-суседушка на кудесы останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага, он превратится в достаточно лютого духа. После ужина оставляют за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полночи, когда домовой придет ужинать.

В сей день почитается как сам Велес, так и его воинство. Рассказывается о происхождении велесичей, небесных воинов Велеса. Обычно велесичей почитают детьми Велеса, Сварожичами, которые подчинились Велесу — главе небесных воинств.

Но есть среди них и те, которые сошли с небес на Землю и поселились между людьми: это древние богатыри: волотоманы, асилки, духи пращуров, а также духи лесов, полей, вод и гор. Те из них, кто попал в лес — стали лешими, кто в воду — водяными, кто в поле — полевыми, а кто в дом — домовыми.

Домовой — дух добрый. Обычно он — рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте. В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке. Кормят и приговаривают:

Хозяин-батюшка, прими нашу кашу!

И ешь пироги — наш дом береги!

Велесов день 11 февраля

Велес (Волос) — покровитель домашнего скота («скотий Бог») и пастухов, почитался славянами как любимый Бог, от которого зависит благополучие каждой семьи и всего рода Славянского.

Велесов день — середина зимы. Вся природа все еще пребывает в ледяном сне. И только одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит-бродит по городам и весям, не давая загрустить людям. Злится Марена-зима на Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину «коровью смерть», но никак не может одолеть.

Поселяне в этот день кропят домашний скот водой, приговаривая:

«Велес, скотий бог! Дай счастья на гладких телушек На толстых бычков

Чтоб со двора шли — играли А с поля шли — скакали»

Молодые женщины в этот день пьют крепкий мед, чтобы «коровы были ласковы», а затем бьют своих мужей днищем (доской для прядения льна), чтобы «волы были послушные». В этот день в требу приносится коровье масло.

После зачина женщины совершают обряд опахивания для отгона «коровьей смерти». Для этого выбирается повещалка, которая повещает по всем домам: «Пора унять лихость коровью!» Женщины омывают руки водой и утирают их рушником, который носит повещалка. Затем повещалка приказывает мужскому полу «не выходить из избы ради беды великия».

Повещалка с воплем — «Ай! Ай!» — бьет в сковороду и выходит из села. За ней идут женщины с ухватами, помелками, серпами и дубинами. Повещалка, сбросив с себя рубаху, произносит с неистовством клятву на «коровью смерть». Повещалке одевают хомут, подвозят соху и запрягают. Затем, с зажженными лучинами трижды, опахивают селение (капище) «межеводной» бороздой. Женщины следуют за повещалкой на помелах в одних рубашках с распущенными волосами.

По окончании шествия происходил обрядовый бой Велеса и Марены. Под подбадривающий крик собравшихся: «Велес, сшиби рог с зимы!», ряженый, одетый Велесом (турья личина, шкура, копье), сшибает «рог с Марены». Затем начинается пир, на котором запрещалось вкушать говядину, сопровождающийся игрищами.

Сретение 15 февраля

На Сретение зима с весною встретилась. Сретение служит границею между зимой и весною, отчего и самое название праздника Сретения в простонародье объясняют встречею зимы с весною: на Сретение зима с весною встретилась; в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила.

В сельскохозяйственном быту по состоянию погоды в праздник Сретения сельские жители судят о наступающих весне и лете, особенно о погоде, урожае.

О весне судили так:

Какова погода на Сретение, такова будет и весна.

Ежели на Сретенье установится оттепель — весна ранняя теплая, коли холода завернут — весна холодная; выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне. Если на Сретенье снег через дорогу несет — весна поздняя и холодная. Именно на этот день говаривали: b>Cолнце на лето — зима на мороз. А еще: будет снежок — весной дрожжок.

От имени праздника Сретения в нашем простонародье последние зимние морозы и первые весенние оттепели называются Сретенскими.

На Сретенье кормят (закармливают) племенных птиц: курам дают овес, чтобы лучше неслись и яйца были крупнее и вкуснее. С этого дня можно было выгонять скотину из хлева в загон — для разминки и пригрева, также начинали готовить семена к посеву, подчищать их, подрабатывать, проверять на всхожесть. Белили плодовые деревья.

Крестьяне обычно в этот день делали расчет запасов хлеба, сена, соломы и других кормов: уложились ли они в половину, а если нет, вносили поправки в кормушки, да и сами подзатягивали пояса. В этот день в деревнях раньше проводили гулянья.

В день Сретения наши древние предки поклонялись Солнцу: жрецы Солнца совершали обряды встречи и приветствия светила, призывали тепло. А когда Солнце оказывалось в зените, сжигали куклу, сделанную из соломы — так называемую Ерзовку. Кукла эта олицетворяла собой Дух Огня и бога Любви. Ее украшали дарами и подношениями — цветами, красивыми лентами, праздничными одеждами, и люди обращались к ней с просьбами о благополучии и процветании. Считалось, что своим горением Ерзовка уничтожает холод, приносит теплое лето и хороший урожай. А пока куклу носили на шесте, влюбленные обращались к ней за помощью в любви и с просьбами о счастье в доме.

На Сретенье пекли блины, круглые, золотистые — они символизировали Солнце. Этим призывали его возвращение. Крестьянки пекли баранки и кормили этими баранками домашний скот, чтобы предохранить животных от болезней. В этот день жглись костры, народ веселился ритуальными плясками.

Скучать в Сретение нельзя — бог Любви не приемлет грусти, а на радостную встречу отвечает радостью.

Починки 16 февраля

Следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», хозяева сразу после Сретенья с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря, называя этот февральский день «Починками».

Расчиная Починки, крестьяне помнили: чем раньше примешься за хозяйство — тем больше весне угодишь. Тянуть с починками до настоящих теплых дней настоящему хозяину не пристало. Открывая сарайки, прикидывали крестьяне: за какую работу надо вперед взяться?

Работали дружно, всей семьей, находя посильное дело и малым и старым: «В Починки Дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю». Отремонтированную упряжь не без гордости вывешивали на видном месте — мы, мол, к пахоте и севу готовы. Да и хозяйки в это время без дела не сидели: готовили, стирали, перебирали вещи в сундуках.

Существует ошибочное мнение, причем упоминаемое именно в Починки, что Домовой в ночь тревожит лошадей и может загнать их насмерть. Домовой хорошему хозяину помощник, а никак не враг, а иначе для чего бы Домового в новый дом из старого переносили в совочке с углем от старой печи. Домовой — оберег для дома и никак не нечистая сила!

Троян Зимний 18 февраля

Троян зимний — важная дата для древних славян. В тот день непобедимые римские воины были повержены и изгнаны из славянских земель. Этот день наши предки считали днем Воинской славы, когда много славянских воинов пало от Римских воинов в придунайской области, у Троянова Вала (этимология названия не выяснена до сих пор). Скорее всего, Троян Вал был оборонительной насыпью, но, возможно, на этом месте был воздвигнут небольшой форпост.

Воины те бились, не сложив оружия и не показав спины. Этот праздник известен также под названиями «Стрибожьи внуки», «поминовение павших у Троянова Вала».

К сожалению, на сегодня много не выяснено из истории героического подвига у Троянова Вала, в том числе — точной даты (около 101 года нашей эры) и других подробностей. Этот эпизод в истории Древней Руси восхваляется в «Слове о полку Игореве».

Древние воины-славяне думали о потомках и о Величии Земель русских — не испугались они смерти, а вступили в бой, даже не допуская мыслей о предательстве, отступлении или сдаче врагам.

Так будем же и мы достойными жизней наших предков — издревле у славян было принято в этот день совершить что-то героическое, опасное, полезное для Родины или семьи и помянуть за столом отважных воинов.

День Марены 1 марта

Последний праздник злых Навьих Богов перед приходом Весны.

День Мары Марены — Великой Богини Зимы, Ночи и Смерти. Мара-Марена — могучее и грозное Божество, Богиня Зимы и Смерти, жена Кощея, сестра Живы и Леля.

В народе она была названа Кикиморой одноглазой. Сохранилось присловье, вспоминаемое в этот день: «Вздел Ярило зиму (Марену!) на вилы».

Вспоминают и чтят в этот день богиню, что проведет народ к Калинову мосту. Владения Марены, согласно древним Сказам, лежат за черной Рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов Мост, охраняемый Трехглавым Змеем.

источник

Содержание

- Главные официальные праздники зимы

- Праздники декабря

- Праздники в январе

- Праздники в феврале

- Зимние национальные праздники народов России

- Русские зимние праздники

- Для благополучия в новом году

- Зимние обряды и праздники русского народа

- Ритуал со стаканом воды

- Обряды на Николу зимнего 19 декабря

- Зимние святки: обряды и обрядовые действия

- Карачун (Корочун) — День зимнего солнцестояния

- Коляда 25 декабря

- Щедрец 31 декабря

- Список январских праздников

- Новогодние перестановки или когда же наступает Новый год?

- Традиции праздничного застолья на Новый год

- Немного о праздновании Рождества

- Важное значение Рождества

- Святочные гадания

- Празднуем Крещение Господне

- Обрядовые праздники

Главные официальные праздники зимы

Зимой в России несколько праздников, которые имеют статус государственных и являются нерабочими днями.

- Новый год — 1 января

- Рождество Христово — 7 января

- День защитника отечества — 23 февраля

Дни отдыха и переносы праздничных дней смотрите в календаре праздников и выходных 2021

Праздники декабря

Первый месяц зимы заканчивается весьма феерично, этим он и знаменит. Но подготовку к главному событию зимы лучше начинать постепенно, уже с начала декабря. Благо, возможностей для этого масса:

— никогда не писали писем Деду Морозу? Самое время начинать, для этого есть специальный день – 4 декабря;

— 7 декабря во всем мире празднуется День гражданской авиации;

— 10 декабря вам предоставляется выбор: либо празднуйте Всемирный день футбола, если любите этот вид спорта. Либо устраивайте застолье в честь Дня прав человека;

— не знаете, какие праздники зимой можно отметить в движении? Готовьте откровенный наряд и зажигательную музыку для самого страстного праздника – Дня танго 11 декабря, а перед этим учитесь танцевать дома самостоятельно, чтобы поразить всех;

— 12 декабря День Конституции РФ;

— чай для зимней поры — это как бензин для автомобиля: без него дальше кровати бы никто не доехал. Его Всемирный день отмечается 15 декабря;

— православные праздники зима преподносит в облике Дня Святителя Николая Чудотворца 19 декабря;

— 22 декабря профессиональное торжество у энергетиков;

— 25 декабря стучится в двери всех католиков и некоторых православных Рождество Христово;

— народные праздники зимой не могут обойтись без 31 декабря, когда начинаются волнительные, хлопотные, но такие любимые приготовления, ведь это канун Нового года!

Праздники в январе

В январе текущего года отмечаются такие государственные, профессиональные, национальные, международные, религиозные праздники и памятные даты:

1 января – Новый год, Всемирный день мира, День похмелья

2 января – День святого Иоанна Кронштадтского, Игнатий день

4 января – День хит-парада, День памяти святой Анастасии

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христово

8 января – День метро, Собор Пресвятой Богородицы

9 января – Степанов день

11 января – Всемирный день “спасибо”

14 января – Старый Новый год, День святого Василия

16 января – День памяти киборгов

17 января – Всемирный день снега

19 января – Крещение Господне

20 января – День Автономной Республики Крым, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

21 января – Международный день объятий

22 января – День Соборности Украины

25 января – День студентов (Татьянин день)

26 января – Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины, День Павла

29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, Антонов день

31 января – Всемирный день ювелира

Праздники в феврале

На третий месяц зимы приходятся следующие государственные, религиозные и международные праздничные даты:

1 февраля – Всемирный день хиджаба, День памяти преподобного Макария

2 февраля – День сурка, Ефимов день

3 февраля – День Максима

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака, День Тимофея и Макария

6 февраля – Международный день бармена, День Ксении

7 февраля – День святого Григория

9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете

10 февраля – День памяти преподобного Ефрема

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного

12 февраля – День Дарвина (Международный день науки и гуманизма), Васильев день

13 февраля – Всемирный День радио

14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика

15 февраля – Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком

16 февраля – День памяти святых Семена и Анны

17 февраля – День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Николая Студеного

18 февраля – День памяти святой Агафьи

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

24 февраля – Власов день

25 февраля – День святого Алексея

26 февраля – Всемирный день неторопливости

27 февраля – Международный день полярного медведя, День святого Кирилла

28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

Зимние национальные праздники народов России

Есть еще много праздников, уходящих корнями в язычество и не находящихся на слуху.

Так первое декабря – праздник начала зимы. Раньше он был до самой весны ориентиром на весь зимний период. К примеру говаривали- “Каков Платон и Роман – такова и зима нам!” Иными словами, если первый зимний день морозный, то и лето будет холодным. Приветствуя новое время года люди выходили и веселились.

А седьмого декабря отмечали санницы – празднование Екатерины. Этот день открывал период святочных гаданий, который и продолжался до самых Святок. Саночные катания еще одна особенность Екатерины. Их смысл скорее психологический, чем развлекательный, все тягости и заботы душевные снимало катание на санках.

Почти следом- девятого декабря шёл еще один праздник – Юрьев день, раньше отмечаемый на Руси, а теперь и в России. Старая поговорка “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день” была приурочена именно к этому празднику. Её случайно бросили во время старта крепостного права в далёком 1607 году, наши современники больше ассоциируют ее с отменой крепостного права, но исторически она связана с её началом.

Празднование 13 декабря Андрей Первозванного посвящалось первому ученику Христа, который о распространении на Руси новой веры говорил уже тогда. Незамужние девы, которые молились Богу и гадали на суженного особенно любили этот праздник, считалось, что такие молитвы о хорошем супруге в этот день особенно приносят плоды.

Никола Зимний отмечается девятнадцатого декабря, почитаются старейшины рода. Анна Тёмная (или Зимняя ) – двадцать второго декабря, время перенастройки Солнца на “весенний лад” – день зимнего солнцестояния.

Следом Спиридон-Солнцеворот, двадцать пятого декабря, символически рисовали круги солнца, прославляли его, устраивали гуляния.

А тридцать первое декабря отмечался не только как Новый год, но и в прошлые века именовался Концом Студёного Месяца. Именно после него, направляясь к весне, Солнце начинало набирать обороты. Было принято на кострах, в печи и на свечи в этот день поддерживать огонь. Символически считалось, что это отпугивает нечистую силу. Кстати, как и подача звуковых сигналах на современных свадьбах уходит корнями в ритуал отпугивания нечистой силы издаванием громких звуков во время проведения свадьбы. В наше время огонь, который поддерживали наши предки в этот день заменили долго висящие ёлочные гирлянды и зажигаемые в новогоднюю ночь свечи.

Русские зимние праздники

Можно начать с Андреева дня, отмечаемого 30 ноября (13 декабря). В честь апостола Андрея Первозданного отмечаем Андреев день. Накануне Андреева дня ночь девичьих гаданий, считалось, что как юношам, так и девушкам образы их суженых являются в ночь на Андрея. Делали прогноз о погоде на зиму, слушая воду.

С 6 по 19 января народный праздничный славянский комплекс- Святки, которые обычно наполнены специфическими магическими обрядами, приметами, гаданиями, запретами и обычаями. Идёт колядование, ряженье, ритуальные гуляния, посевание, одним словом народные гуляния, гадают на суженого, ходят в гости, проводятся обряды на плодородие и благополучие. На Святках волки женятся – одна и поговорок. Существовало поверье, что нельзя охотиться на Святки на зверей и птиц- случится несчастье с охотником. Многообразие форм святочных гаданий происходило от народных верований, что среди живых людей присутствуют духи, общение с которыми и дает возможность заглянуть в будущее.

Для благополучия в новом году

По языческим обычаям некоторых славянских народов коляда — праздник новолетия, окончания старого и начало нового года. По легенде, божество молодого солнца, управлявшее великими переменами, земными благами и радостями, подарило людям календарь — Коляды дар. В окрестностях Пскова Коляда — это и канун праздника, и песня, и мифологический женский персонаж.

В честь праздника устанавливали колесо с восемью раскрашенными спицами, в центре него зажигали свечу или факел. В печах в этот день гасили старый огонь и разводили новый — Колядин. На Руси было принято печь особое обрядовое печенье в форме коров-рогаликов или кренделя и баранки — символы жертвенного ягненка. Подобная традиция до сих пор сохранилась во Владимирской области.

Ряженые, которых называли «дружины Коляды», облачались в шкуры животных, танцевали, пели и колядовали по дворам — с пожеланиями благополучия. Взамен они требовали подарков, а скупым хозяевам предрекали разорение. Чехи, болгары и сербы тоже «ходили по коляду». Колядовали со дня зимнего солнцеворота до 6 января — Велесовых дней.

Зимние обряды и праздники русского народа

Первый зимний праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы на Руси ассоциируется со встречей зимы. Недаром первые зимние морозы называют Введенскими. В этот день начинались зимние ярмарки, катание на санках, игры в снежки. 19 декабря славянские народы почитают память Николая Чудотворца, покровителя сирот и обездоленных.

Важнейшие зимние праздники приурочены к зимнему солнцестоянию. Древние славяне были земледельцами, поэтому ритуалы связаны с разными периодами сельскохозяйственных работ. В конце декабря, когда продолжительность светового дня начинала увеличиваться, все праздники и ритуалы были посвящены рождению бога Солнца, начинались рождественские Святки. С приходом христианства за святками закрепились точные календарные сроки – по старому стилю 25 декабря – 6 января. Сейчас мы празднуем Святки по новому стилю, от Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января).

Традиционно эти дни посвящены разнообразным зимним обрядам и ритуалам, многие из которых в России не утратили своей актуальности и поныне. Русский народ сохранил обычай народных празднований.

Ритуал со стаканом воды

Один из самых распространённых святочных обрядов – на исполнение желаний со стаканом воды. Учёные давно убедились, что вода способна сохранять информацию, ее можно зарядить на удачу, успех, реализацию идей. Для выполнения обряда необходимо запастись чистой водой. Нельзя использовать водопроводную воду, в ней слишком много примесей и ненужной, зачастую негативной, информации. Лучший результат вам обеспечит родниковая, талая или освященная вода. Чтобы ваше желание сбылось, необходимо его чётко сформулировать. Заранее обдумайте, запишите. Мысли должны быть выражены в утвердительной форме, кратко, не содержать частицу «не». Желание должно быть позитивным, его исполнение никому не должно нанести вред.

Исполнение ритуала:

- Напишите желание на листке бумаги.

- Поставьте на бумагу стакан с водой.

- Разотрите ладони, они должны хорошо согреться, пропитаться вашей энергией.

- Расположите руки вокруг стакана, не касаясь его стенок.

- Трижды произнесите свои пожелания, представляя в этот момент, как они исполняются.

- Выпейте воду мелкими глотками.

Повторите обряд утром и вечером.

Обряды на Николу зимнего 19 декабря

19 декабря – светлый праздник Николая Чудотворца. Во все времена на Руси почитали этого Святого, ему молились о заступничестве, просили исцеления от недугов. В народе верили, что в этот день старец обходит землю и изгоняет зло, мешающее людям жить праведно. В прежние времена знали, что сделки, заключенные в этот день, будут нерушимы, так как Святой Николай не допустит обмана. 19 декабря обязательно ходят в церковь, ставят свечи к иконе Святого. Люди верят, что, если поставить 40 свечей и загадать заветное желание, оно непременно сбудется. В этот день принято дарить подарки и сладости детям.

Наши предки обращали внимание на погоду на Николу Зимнего. Высокие сугробы и иней на ветвях предвещали хороший урожай. В этот день нельзя браниться, надо помогать всем нуждающимся. Существует поверье, что до этого праздника необходимо рассчитаться со всеми долгами, чтобы в наступающем году вам хватало денег. Люди ходили в гости, просили прощение. Чтобы очистить дом от всего негативного, проводили специальный обряд. Хозяин со свечой и молитвой к Николаю угоднику обходил дом трижды. Верили, что в эту ночь снятся вещие сны.

Важно! Чтобы в вашем доме царили достаток и покой, не скупитесь на подаяние в этот день.

Зимние святки: обряды и обрядовые действия

Святки – весёлый народный праздник, продолжающийся зимой на Руси почти две недели. Основными событиями в этот период являются Рождество, день святого Василия, Крещение Господне. В канун всех этих дней в старину проходили торжественный обрядовые трапезы.

Основные зимние календарные обряды:

- В день Рождества прославляли Христа, воссоздавали прибытие волхвов к новорождённому Иисусу. Люди мастерили Рождественскую звезду, ходили с ней по домам, пели песни, поздравляли всех с праздником. Хозяева благодарили за поздравления.

- Чтобы обеспечить благосостояние хозяев в новом году, совершали обряд посевания. Мальчики пели песни, поздравляли, разбрасывали зёрна. Их угощали, собранные зёрна хранили для посева, веря, что они обладают необыкновенными природными силами.

- Утром в Рождество или в день Нового года колядники исполняли обрядовые песни, желали всем благополучия. За это хозяева одаривали их угощениями и деньгами.

- Время святок использовали для разного рода гаданий. Самыми верными считали гадания, произведённые в сочельники и под Старый Новый год. Незамужние девушки гадали о любви и замужестве, а взрослые – о здоровье, урожае, материальном достатке.

Крещение Господне – один из важнейших православных праздников. Все обряды, которые проводятся в этот день, связаны с использованием святой воды, имеющей целительную силу. Водой умываются, ее пьют, окропляют жилище. В крещенский сочельник после завершения литургии начинается освящение воды. Несколько глотков натощак каждое утро помогут излечиться и избавиться от грехов. Накануне праздника на водоемах вырезают проруби в форме креста. При совершении обряда необходимо трижды окунуться, осеняя себя крестным знамением. Купание очищает не только тело, но и душу.

Внимание! Священнослужители не настаивают на обязательном купании в проруби!

Чтобы весь год был благополучным, необходимо совершить добрый поступок. В крещенскую ночь девушки проводят обряды, помогающие быстрее встретить своего суженого.

Народные обряды и ритуалы собрали знания и мудрость наших предков, многие из них сохранились до наших дней. Зимние обычаи и обряды связано с религиозными великими праздниками – Днём Святого Николая, Сочельником, Рождеством, Крещением. Каждый ритуал отличается своими особенностями. Участие в зимних обрядах и ритуалах принесёт в вашу жизнь разряд позитива.

Карачун (Корочун) — День зимнего солнцестояния

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога), отмечаемого 21 декабря, приходится на день зимнего солнцеворота — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Считалось, что в этот день берет в свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун». Скорячило — скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, уступая ночи.

Коляда 25 декабря

«Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи». А. Стрижев «Народный календарь»

Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла, а также персонаж праздников, сходный с Овсенем. Коляда праздновался в зимние святки с 25 декабря (поворот солнца на весну) по 5—6 января. Славяне отмечают Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл и начинает разгораться зимнее солнце.

Накануне Нового года, дети собирались колядовать под окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, твердили имя Коляды и просили денег. Святошные игрища и гадания — остатки этого праздника древних. Обряды сохранились в народе, и в последнее время становятся все более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Коляда — веселое, желанное божество.

Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики), поминают Тура. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно нужно попробовать узвар и кутью.

Щедрец 31 декабря

Последний день уходящего года носит название «Щедрец». С давних времен в этот день устраивается большой праздничный пир, и повсюду слышатся щедровки (щедровальные песни).

Среди обильного праздничного угощения непременно находится место блюдам из свинины. Считалось, что это символизирует богатый урожай и плодородие.

Перед пиром, как заведено, нужно повеселить народ щедровками. Состав ряженых такой же, как и на Коляде.

Колядовщики подходят к дому или к толпе людей и поют: «Щедрый вечер! Добрый вечер!»

Затем колядовщики начинают «коляду томить», то есть выпрашивать у хозяев гостинцы, жалуясь на то, что «шли из далека», «у козы ноги болят»…

Хозяева упираются, отшучиваются. Тогда ряженые приступают к пению щедровок, некоторые из которых содержат шуточные угрозы. Считается большим стыдом не одарить колядовщиков. Таким жадным хозяевам ряженые посылают «проклятьице»:

«Уж дай им, Свароже, по спине и по роже. Разрази их, Перун-батюшка! Пустой им мешок, дырявый горшок!»

Набрав мешок гостинцев, колядовщики расходятся, чтобы встретить Новый год в семейном кругу.

Наступает последняя и самая волшебная 12-я Ночь великого Йоля (наша Новогодняя ночь).

Список январских праздников

Обилие официальных выходных, ломящийся от вкусностей холодильник и непрекращающийся поток гостей – вот чем любим январь. Мы знаем, какие праздники отмечают зимой, и поможем вам не запутаться в нескончаемой веренице красных дней календаря:

— 1 января – первый праздник зимы в новом году. Его светлое время суток мало кто помнит, но вот ночную часть торжества пропускают только младенцы;

— церковные праздники зимой включают в себя такое весомое событие как Рождество Христово, которое празднуют все православные христиане 7 января;

— 11 января отмечается самый вежливый из праздников – День «Спасибо». Чем больше слов благодарности вы отдадите, тем больше позитива получите взамен;

— хорошего много не бывает – 14 января – Старый Новый год;

— 15 января празднует свой день рождения Википедия. Спасибо ей за наши энциклопедические знания!

— какие праздники зимой позволяют проверить силу духа, веры, так это Крещение Господне 19 января;

— пользуйтесь моментом насладиться теплым общением с близкими – 21 января День объятий и пусть весь мир подождет;

— День эскимо 24 января – официальный повод полакомиться нетипичной для зимней поры сладостью;

— студенты – это те, кто на себе проверил силу притяжения на утренних лекциях, поставил рекорд по скорости написания курсовой в последнюю ночь перед сдачей и у них есть свой праздник – Татьянин день, 25 января;

— 26 января – День таможенника международного масштаба;

— испытайте силу своей воли с помощью Международного дня, проведенного без Интернета 31 января. А вы сможете продержаться?

Новогодние перестановки или когда же наступает Новый год?

Самым любимым и долгожданным зимним праздником для всех был и будет Новый год. Дети с нетерпением отсчитывают дни до Новогодней ночи в надежде получить подарки, а взрослые спешат избавиться от накопившегося за прошедший год груза проблем. Отмечая наступление Нового года ночью 31 декабря, многие из нас даже и не задумываются, что этот замечательный праздник несколько раз переносили. А ведь в языческие времена наступление Нового года символически связывали с весенним равноденствием и провожали старый год 22 марта. С 998 г. год начинался 1 марта, а связано это было с введением нового летоисчисления (в связи с Крещением Руси) и принятием Юлианского календаря. Со временем Новый год стали встречать 1 сентября. Идея заключалась в том, что к сентябрю урожай был собран, а значит, можно подводить итоги прошедшего года. В 1699 г. Петр I утвердил новую дату – 1 января и основал традицию ожидать прихода Нового года шумно и весело.

Традиции праздничного застолья на Новый год

Для встречи Нового года принято приглашать к себе в гости близких друзей и любимых родственников. Традиционные новогодние гуляния продолжаются до утра. В Новый год под елочку подкладывают подарки всем без исключения – и детям, и взрослым.

Обязательным атрибутом Новогоднего празднования является украшенная елка. Лесную гостью украшают не только стеклянными шарами и гирляндами, но и разными «вкусняшками», завернутыми в фольгу – мандаринами, конфетами, яблоками, орехами. На дверях вешают еловые ветки или венки. Создают атмосферу праздника и зажженные повсюду свечи.

Обязательными гостями Новогоднего вечера должны быть Дед Мороз и Снегурочка. Кстати, под елку желательно поставить символические изображения этих сказочных персонажей.

Согласно традициям, на столе в Новый год должно быть представлено 12 различных блюд. Однако советский период истории внес свои коррективы и теперь невозможно представить новогодний стол без салата «Оливье», «Советского шампанского» и мандарин.

В новогоднюю ночь принято устраивать театрализованные выступления с переодеванием или надеванием маскарадных масок. Чтобы не скучать, можно придумывать забавные конкурсы и игры за новогодним столом.

Новый год вступает в законные права в полночь 31 декабря под оглушительный бой курантов. В последние мгновенья уходящего года принято принимать поздравления от действующего президента. А под звон бокалов с шампанским нужно постараться загадать желание – если успели, то оно обязательно сбудется.

Наступление Нового года пропустить невозможно – освещающие все вокруг фейерверки и взрывающиеся петарды известят всех о свершившемся событии.

Немного о праздновании Рождества

В то время как Новый год – это пышный и шумный праздник, не предусматривающий абсолютно никаких ограничений в еде или играх, а Рождество – тихий и скромный праздник. В Сочельник, т.е. 6 января, завершается пост, и трапезу начинают не ранее восхода первой звезды. Для трапезы в Святой вечер нужно приготовить 12 блюд, обязательно постных, и, конечно же, кутью. Кутью варили всегда из пшеницы, риса, ячменя или гороха и приправляли сладким узваром с медом, сухофруктами, маком и др.

А вот на Рождество (7 января) уже готовили праздничный ужин и всей семьей садились за стол. Согласно традициям, на столе символически укладывают охапку сена как напоминание о том, что Иисус родился в хлеву для скотины. Для трапезы готовят уже мясные и рыбные блюда, но центральным блюдом вечера должна стать кутья. Традиционно празднование начинают с кутьи, ведь по народному поверью тот, кто съел в Рождество хотя бы одну ложку кутьи, будет здоров и успешен в наступившем году.

Современным людям очень трудно соблюдать вековые традиции по организации того иного праздника. Постоянная занятость, стрессы и спешка не позволяют выделить достаточно времени на приготовление нужных 12 блюд или той же кутьи. Однако праздники как раз и созданы для того, чтобы остановить свой бег на минутку, подарить близким свою любовь и ощутить причастность к традициям своего народа.

Важное значение Рождества

Этот праздник для славян был важнейший. Зимняя работа подошла к концу и начиналась подготовка к весне. А людям отдых был в радость, т.к. они его очень долго ждали. Природа располагала к отдыху, ведь светило яркое солнце, дни стали длиннее. 25 декабря в древнем календаре назывался днем «Спиридона-солнцеворота». В древности считалось, что, когда рождалось новое солнце, на землю сходили предки, которые называли святыми – так и появилось название «святки».

Святочные гадания

Излюбленным святочным действом были гадания. Гадания появились от неутолимого желания узнать, что же ждет впереди и, возможно, даже повлиять на будущее. Во времена язычества гадания использовались исключительно в хозяйственных целях – урожай, скот, здоровье близких. В избу в святки приносили охапку сена, а потом зубами вытаскивали соломину и травинку. Если колос был полный, то хозяина ждал богатый урожай, если была длинная травинка, то хороший сенокос. С течением времени гадания начали пользоваться популярностью исключительно у молодежи, у девушек преимущественно. Все, что было в этом обряде языческое – давно утратилось, осталось только веселье в праздник. Но почему гадать необходимо именно в это время?

Гадать рекомендуется в этом время, т.к. по старой легенде в этом время проявляется нечисть, которая и может рассказать о дальнейшей судьбе. Основная цель гадания у девушек, это узнать, выйдут ли они в этом году замуж. В глухую ночь, когда все домашние уже давно уснули, девушки запускали в дом петуха. Если петух убегал из избы, то девушке грядущий год замужество не обещает, а если петух шел к столу, то девушка замуж выйдет. Гадания разрешались в течение Святок, т.е. до 19 января (когда отмечалось Крещение). Этот праздник установлен пророком Иоанном Предтечей в память о Крещении Иисуса Христа.

Празднуем Крещение Господне

Крещение Господне празднуют в ночь с 18 на 19 января. Из-за того, что для истинных христиан церковное крещение было событием очень важным и значимым, крещение спасителя Иисуса Христа в речке Иордан приобрело особую масштабность. Поэтому Крещение – это основной церковный праздник, в который все христиане стараются покаяться в совершенных за год грехах.

Очищение души происходит посредством купания в зимней проруби. Сначала в церкви совершается богослужение, посвященное Крещению Христа, а затем все священники и люди, пришедшие в церковь, совершают крестный ход к близлежащему водоему. Прорубается полынья и священник освящает воду по всем церковным канонам. После освящения вода становится целительной и трехкратное окунание в ледяную воду способствует очищению души и исцелению от хворей. Святую воду рекомендуется набрать и окропить дом, давать как лекарство больным людям или использовать как средство от разных приворотов, сглаза и т.д.

В Крещенский Сочельник принято готовить на ужин постную кашу и овощи. Вечер накануне Крещения издавна славился народными гуляниями, гаданиями и прочими таинствами. К примеру, в Крещение было принято выбирать себе невесту, крестить детей и заключать браки.

Крещением завершается цикл зимних праздников, и зима начинает понемногу сдавать свои позиции. Несмотря на то, что крещенские морозы самые сильные, народ знал, что зима лютует напоследок.

Обрядовые праздники

Одним из главных зимних праздников был День зимнего Солнцестояния, праздник Коляды. В этот день жгли очистительные костры, чтобы прогнать нечисть, подавались блюда с кабаниной или другим мясом, устраивались народные гуляния.

25 декабря отмечался Спиридон солнцеворот. Этот праздник был словно шаг навстречу весне. Народ жег костры, а утром закликал солнышко. С гор скатывали горящие колеса, которые символизировали солнце.

Примечательно то, что у славян наблюдалось ранее смешение языческих обрядов с христианскими праздниками. Ярким примером тому является святочный период, где ожидание Рождества Христова перемешивается с ряжением, колядками и гаданиями.

Празднование Святок с обилием развлечений и вкуснейших блюд помогало пережить холодное и суровое время. В эти дни готовили кашу с медом и изюмом, сладкие пироги с творогом (сочни). В качестве жертвы Коляде приносили утку или поросенка, которые потом становились главным блюдом праздничного стола.

Молодежь во время колядок рядилась в мифических существ, животных и ходила по дворам с требованием угощения – за подношение она славила и благодарила хозяев. Обделить же колядующих было нельзя – считалось, что это уведет от дома удачу и богатство.

13 января отмечался Новый год (Старый). К этому празднику хозяйки готовились заранее, на столы выставляли самые вкусные яства. Ведь как Новый год встретишь, так и его проживешь. Этот праздник назывался Авсень, а новогодний сочельник – Васильев вечер.

Приметы на сочельник:

- Снежная погода – к хорошим хлебам;

- Погода ясная – к урожаю гороха.