Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 209 человек из 57 регионов

- Сейчас обучается 748 человек из 77 регионов

- Сейчас обучается 182 человека из 61 региона

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Презентацию подготовила Валентина Ивановна Красильникова, учитель технологии -

2 слайд

Цель: Познакомить учащихся с русской национальной культурой, фольклором, традициями и обычаями

-

3 слайд

Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Жизнь крестьянина была неразрывно связана с природой, возделыванием земли и соответствующими трудовыми циклами. Праздник либо завершал какой-то сложный этап в нелегкой крестьянской жизни, либо предшествовал следующему важному этапу. Праздники ждали, к ним готовились.

А какие наряды надевали в праздники? Накануне народных гуляний распахивались тяжелые сундуки и на свет извлекались многочисленные рубахи, сорочки. Сарафаны, кафтаны, шушуны и юбки. Чем больше сундуков и чем плотнее они были набиты – тем богаче считался хозяин дома и тем больший почет был хозяйке. У донских казачек достаток мерялся, например, по числу юбок. Которых бывало по пятнадцать-двадцать штук, а к ним для пары полагалась еще и кофта того же цвета. -

4 слайд

Вся праздничная одежда была очень красочной. Обязательно украшалась элементами вышивки, полосами позумента, бисером, шнуром, блестками и прочими деталями которых не было в повседневной одежде. Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в то же время по ней можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка была сама себе и модельером, и моделью, и мастером по индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из которых шилась традиционная одежда, были в основном домашней выработки, поэтому крестьянка должна была уметь не только шить, но и прясть, ткать, вязать, вышивать и делать многое-многое другое.

-

5 слайд

Особое внимание женщины всегда уделяли головным уборам – самой заметной части любого костюма. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но всегда четко делились на девичьи уборы и уборы замужних женщин.

Замужняя женщина по древнему обычаю должна была тщательно закрывать свои волосы от постороннего глаза. Нельзя было с непокрытой головой выходить из дома, заниматься домашними делами. А вот молодым девушкам не возбранялось демонстрировать свои волосы: «Девичья коса всему миру краса». Отсюда и различие: у девушек – легкие и воздушные накосники, коруны, венцы. Кокошники, ленты, обручи, а у женщин – глухие сороки, кики, повойники, платки. -

6 слайд

И конечно в праздничной одежде было много украшений, особенно в костюме молодой женщины. Это – ушные, шейные и нагрудные украшения. Они были весьма разнообразны по форме, составу и размерам. На их изготовление использовались различные матери алы со вставками из стекла, бисера, пуха птиц.

-

7 слайд

Следует отметить бережное отношение крестьян к праздничной одежде. Известно, что в особо нарядных сарафанах крестьянки не толь ко не садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять свой наряд. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и гладили вовсе, храни ли аккуратно сложенными в специальных больших коробах из липы. Как правило, самую красивую и дорогую одежду готовили к свадьбе. И нередко случалось так. Что невесту в свадебном сарафане под руки выводили к гостям и тут же снова уводили и переодевали в менее дорогое платье.

-

8 слайд

Народная праздничная одежда могла много рассказать интересного о своем владельце: откуда он родом, какого возраста, по какому случаю так одет. Одежда каждой области (губернии) России имела свои орнаменты, излюбленные цвета, отделку, формы и фасоны. Далее в презентации вы познакомитесь с некоторыми видами русской народной праздничной одежды.

-

9 слайд

Южнорусский женский костюм.

Хвалят на девке шелк,

когда в самой девке есть толк. -

10 слайд

Основу любого русского костюма составляла рубаха. Ее одевали мужчины, женщины и дети. Эта часть одежды, которую человек носил от рождения до смерти. Она была широкой, украшалась по подолу, вороту, краю рукавов вышивкой. И обязательно подвязывалась поясом.

В южнорусском женском костюме или поневном комплексе самой главной деталью была понева.

Понева – это прабабушка современной юбки. Понева непременно одевалась поверх рубахи, далее шел передник, затем «навершник» и завершал костюм головной убор.

В поневном комплексе особенно ярко выражен многослойный характер русского костюма.

Этот тип костюма считается более древним по сравнению с сарафановым комплексом. -

11 слайд

Праздничный девичий костюм

По одежке встречают, по уму провожают.

-

12 слайд

Праздничный девичий костюм включал в себя «передник» или по другому, «запон», «занавеска», «нагрудник» — так называли его в разных районах России.

Передник всегда щедро украшался вышивкой и часто предпостение отдавалось красному цвету. Недаром старое слово «красный» означало одновременно и крсивый. Красный цвет кроме того считался магическим.

Известно, что магические свойства красного цвета древние связывали с цветом огня и солнца, и именно поэтому красный цвет был символом спасения и знаком преграды для злых сил, сил тьмы и ночи. Одежда с орнаментом красного цвета должна была отпугивать демонов и духов, имеющих человеческий облик, хранить и оберегать владельца от разных напастей. -

13 слайд

Костюм замужней женщины

У бабы рубашки – те же мешки: рукав завяжи да чего хочешь положи -

14 слайд

Одеждой замужней женщины в некоторых районах России был «навершник» — верхняя наплечная одежда, как правило из домотканой шерстяной ткани , сшитой по типу укороченной рубахи.

Сейчас мы подобную одежду назвали бы демисезонной, поскольку одевали ее обычно осенью или весной и носили поверх рубахи.

Поневы и передника.

Навершник всегда старались как-то украсить – вышивкой, аппликациями из дорогих тканей, блестками. Навершник не подпоясывали.

Повседневная женская крестьянская обувь мало отличалась от мужской, женщины обычно носили лапти с онучами, а на праздники обували безкаблучные сапоги из цветной кожи, которые часто украшались вышивками -

15 слайд

Северорусский женский костюм

Курицу не накормишь, а девку не нарядишь

-

16 слайд

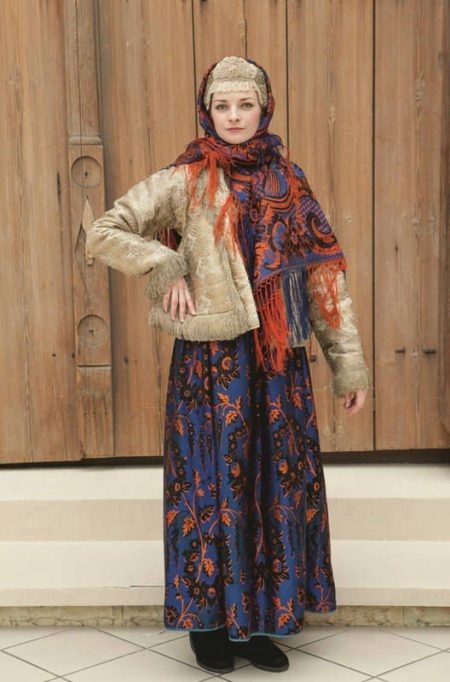

Северорусский костюм или как его еще называют, женский сарафановый комплекс был широко распространён в северных и центральных губерниях. Главной и самой известной частью костюма являлся сарафан. Его носили на Руси в будни и в праздники начиная с XIV века. Изготавливался сарафан из холста, домотканного сукна, крашеных и фабричных тканей, шелка или парчи. Мягкие плавные лини и сарафана, которые как бы струились при движении делали женщину похожей на лебедя. Недаром в народных песнях и сказках женщин зовут лебедушками. Украшали сарафаны вышивкой, различными лентами, цветными полосками ситца, тесьмой и бахромой.

-

17 слайд

Летний девичий костюм

Девичья коса – всему миру краса

-

18 слайд

В праздничный девичий наряд вместе с парчовым или шелковым сарафаном, кокошником, поясом и украшениями входили и так называемые душегреи – «епанечки», «коротены» – коротенькие на лямках кофточки, похожие на маленькие сарафанчики. А в ненастную погоду деревенские модницы одевали старательно расшитые телогреи, которые делали из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами, обшивали по краю декоративной полосой.

-

19 слайд

Мужской крестьянский костюм

Друг лучше старый, а платье новое

-

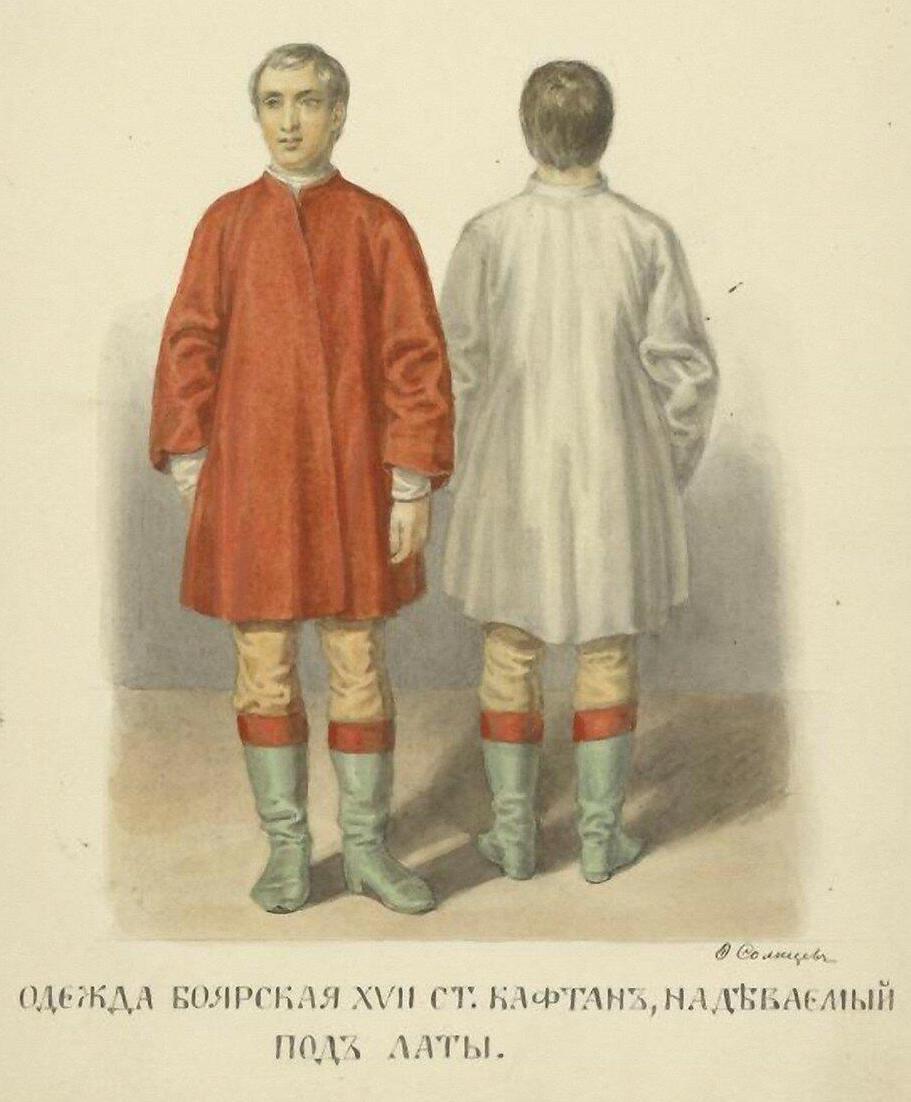

20 слайд

Основными частями мужской одежды как сейчас, так и в старые времена являются рубаха и порты (штаны). Без рубахи не мог обойтись ни крестьянин, ни князь, ни горожанин, ни селянин. Отличие состояло лишь в качестве материала и отделки. Мужские рубахи обычно шились из ткани одноцветной, клетчатой или с мелким набивным рисунком. Праздничную одежду расшивали цветными шелковыми нитями. Особое значение придавалось расположению рисунка на рубахе. Так, нагрудные узоры (передцы) вдоль разреза по центру груди защищали сердце и легкие, наплечные (вошвы0 охраняли руки, а наподольные не давали пробраться злым силам снизу. Порты были темных расцветок, иногда в полоску. Их заправляли в сапоги или обертывали онучами, а поверх надевали лапти.

-

21 слайд

Традиционная зимняя одежда

Шуба тепла и мохната – жить вам легко и богато

-

22 слайд

Для русского человека большое значение всегда имела зимняя одежда. Во времена, когда главным средством передвижения были лошади, для путника незаменима была одежда из овчины. Из овчины шили полушубки мехом внутрь и тулупы. Полы тулупа заходили одна на другую, а подвязывали его ярким поясом. На полушубках часто выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп служил и подстилкой, и подушкой, и одеялом. В холодную пору важно было ноги держать в тепле и поэтому ни один путник не хотел бы остаться в метель без валенок, а если мороз лютовал больше обычного, то опытные ямщики имели про запас даже меховую обувь.

-

23 слайд

СЛОВАРЬ

Армяк – крестьянская одежда из толстого сукна в виде кафтана

Душегрея – женская короткая одежда без рукавов, которую одевали в прохладную погоду, иногда отточенная мехом с застежкой спереди.

Зипун – крестьянский кафтан из грубого толстого сукна.

Китайка – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в синий цвет; шла на рубахи, сарафаны и пр.

Кожух – верхняя одежда из вывернутой кожи, надеваемая зимой поверх шубы.

Косоворотка – мужская рубаха с особым покроем ворота. Его разрез располагался не посередине груди, а сбоку.

Кумач – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в красный цвет. -

24 слайд

СЛОВАРЬ

Крашенник – специалист, умелец в покраске тканей. Краску делали на растительной основе, используя зверобой, василек, чернику, листья бузины, кору ольхи, шелуху лука и многое другое.

Кушак, или пояс – обязательный и очень важный атрибут женской и мужской одежды. В давние времна пояса выполняли много разных функций – служили показателем благосостояния своего владельца, оповещали о принадлежности к тому или иному сословию, а также являлись наградой и подарком, передавались по наследству.

Онучи – кусок холста или сукна, оборачиваемого вокруг ноги, поверх которого одевали лапти и перевязывали веревками.

Позумент – золотая, серебренная или мишурная тесьма, золототканая лента, повязка, обшивка.

Рубище – грубая толстая будничная одежда.

Сафьян – тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа, выделанная из шкур коз и овец. -

25 слайд

СЛОВАРЬ

Сермяга – так называли грубое сукно, а человека, одетого в крестьянскую одежду из грубого неокрашенного домотканного сукна – сермяжным.

Телогрея – женская верхняя одежда, которая от душегреи отличалась наличием рукавов, более темным колером и отсутствием меховой отделки.

Убрус – нарядный женский головной убор, свадебная фата. -

26 слайд

Источники информации:

http://bestgif.su/_ph/3/2/208348143.gif

http://img-fotki.yandex.ru/get/5608/48540211.c/0_b1118_b9dc61cb_-1-XL.jpg -

-

-

-

-

-

Краткое описание документа:

Презентация была подготовлена к фестивалю, «Фестиваль русской культуры». Учащиеся 5 классов познакомились с русским народным праздничным костюмом, узнали немного истории и традиций русского народа.

Дети слушали и смотрели с удовольствием. завершающим этапом, было творческое задание, поработать с раскрасками народного костюма, представленного в презентации. Раскрасить костюмы на свое усмотрение.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 099 081 материал в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 07.06.2017

- 779

- 1

- 07.06.2017

- 4534

- 16

- 07.06.2017

- 721

- 1

- 07.06.2017

- 1617

- 7

- 07.06.2017

- 533

- 0

- 07.06.2017

- 534

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Технология и организация кухонь народов мира: особенности и традиции»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение при подготовке к конкурсам профмастерства WorldSkills Russia»

-

Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»

-

Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в вузе в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Черчение: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»

-

Курс повышения квалификации «Учебная деятельность по предметной области «Черчение»: основы предмета и реализация обучения в условиях ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

Я решила сделать цикл статей, посвященных костюмам разных народов. Мне это интересно, поскольку я делаю костюмы куклам. Надеюсь, и для тех, кто заглянет в мою публикацию, информация окажется интересной и познавательной и пригодится в работе.

Сегодня публикация посвящена особенностям национальной русской женской одежды.

С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.

Особенности национальной одежды в России

1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.

2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.

3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.

4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.

5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.

6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.

7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.

Особенности костюма в разных областях Россия — огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась, часто даже значительно. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото. Народные костюмы южных областей более древние. На их формирование оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на общие черты, в разных областях они могли отличаться цветом вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора. Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева — распашная юбка. В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.

Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.

Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.

Народная рубаха

Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Особенности народной рубахи

1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.

2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.

3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.

4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя — простая и из дешевой домотканой материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.

5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.

6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные — обрядовые — надевались только несколько раз в году.

Сарафан

Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»). Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.

Виды сарафанов

1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи — холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.

2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.

3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.

4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.

Понева

В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.

Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.

Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» — теплую одежду из сукна.

Головные уборы

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Вышивка на народной одежде

В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.

Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.

Западные земли: Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.

Смоленский костюм

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.

Симбирский костюм

С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим вырезом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.

Уральский костюм

Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.

Российский север

В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с западными соседями? Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда. К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».

О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом… искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок… Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».

Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .

Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?

Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.

Национальные костюмы

Русский народный костюм

Несмотря на смену названий и политического строя, наша страна несёт древние и особенные культурные ценности наших предков. Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов: тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам, особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

Южнорусский костюм включал в себя длинную рубаху и набедренную юбку – понёвы. Понёву одевали поверх рубахи, оборачивая вокруг бёдер и закрепляя шерстяным шнуром на талии. Она могла быть как распашной, так и глухой, дополняться передником.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Особенности

Несмотря на большие различия в регионах и даже губерниях, можно выделить общие характерные черты национальной русской одежды: многослойность, расклёшенный силуэт, яркие цвета, богатая отделка.

Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках и завязках. Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Издавна у русского народа существовала страсть к ярким цветам, несущим радость. Самые распространённые – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, – и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров. Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Использование элементов промыслов, например, хохломской или городецкой росписи, вошло в обиход позже.

Кроме вышивки наряды знати украшали пуговицами (деревянные пуговицы, обвитые канителью, кружевом, жемчугом, а иногда из драгоценных камней), кружевом и мехом по подолу и горловине, нашивками, ожерельями (расшитый жемчугом, пристёгивающийся воротник из атласа, бархата, парчи). Из дополнительных элементов – ложные рукава, пояса и кушаки, пришитые к ним сумки, ювелирные украшения, муфты, головные уборы.

Разновидности

Современный женский национальный костюм является своеобразной компиляцией сразу нескольких характерных черт, ведь на самом деле видов и вариантов исконного русского костюма очень много. Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, юбки, головные уборы. Совсем детские модели могут быть сшиты с короткими рукавами, для пущего удобства, да и в принципе иметь общий вид платья, но с определённой национальными элементами. Для девочек-подростков встречается большее разнообразие взрослых моделей, причём не только сарафанов и рубах, но и шубок, понев.

Зимний народный костюм представляет собой уйму тяжёлой одежды. Кроме тёплого шерстяного сарафана частью наряда для холодного времени года являются короткая распашная шубейка, опашень, душегрея, телогреи, шубы, шерстяные чулки, тёплые головные уборы и шали. В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры – ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

В современном стиле

Национальный колорит – один из особенных стилей в моде, ведь он предполагает переплетение современных модных тенденций и традиционных черт в культуре того или иного народа. Славянские и русские мотивы любимы не только нашими соотечественниками, но и некоторыми заграничными дизайнерами. В такой одежде можно появиться на любой мероприятии, при этом выглядеть ультра-стильно и уместно.

Современный стиль перенял в себя в первую очередь цвета, орнаменты, вышивку. Знакомые узоры встречаются на модных юбках-карандаш, платьях до колена, блузках. Длинные платья и сарафаны в пол выглядят наиболее аутентично национальному наряду. Переняла мода и отдельные элементы, особенно это касается палантинов и шалей, обуви, головных уборов.

Элементы

Народный костюм включает в себя одежду, обувь, головные уборы. Основной элемент – длинная рубаха, поверх которой надевается сарафан, юбка или понева, закрепляемую специальным поясом. Поверх поневы и юбки иногда носят передник. Поверх рубахи и сарафана допустимы душегрею, шубки.

Традиционный головной убор, дошедший до наших времён, – праздничный кокошник, однако кроме него частью костюма являются обручи, ленты, повязки, платки. Аутентичный наряд предполагает обязательное использование ювелирных украшений, жемчужных ожерелий, вышитых отстёгивающихся воротников. Среди обуви стоит назвать полусапожки и длинные сапожки, лапти, валенки для зимы.

Ткань

На Руси для пошива одежды использовались льняные, посконные, суконные, шёлковые, бархатные, шерстяные материалы, а в качестве подкладки – киндяк. Эти ткани были доступны для подавляющего числа населения. А вот богатое сословие могло себе позволить дорогие наряды из тафты, камки, парчи, объяра, атласа, кутни, сатыни, пестряди.

Современные костюмы шьют из хлопка, габардина, атласа, лёна, вискозного шёлка, трикотажа, креп-сатина, шифона, фатина, жаккарда.

Где купить или взять на прокат?

Русский народный костюм легче всего взять на прокат в магазинах карнавальной одежды. Чаще всего костюмы довольно однообразны, просты, сделаны из доступных дешёвых материалов. Танцевальный или сценический костюм можно сшить на заказах у костюмеров и в ателье, которые предоставляют такие услуги. А вот купить готовый наряд можно на многих сайтах, занимающихся пошивом не только стилизованной одежды, но и схожей с традиционной славянской. Данные сайты легко найти в поисковике, а одним из самых известных является магазин «Русский винтаж» (bestavantage).

Образы

-

Костюм из коллекции «Чары Русского Севера». Нарядный сарафан насыщенного синего цвета с цветочным чёрно-оранжевым орнаментом, бежевая шубейка и коруна в тон (головной убор), а поверх тёплый платок. Так как костюм зимний, то самая подходящая обувь – валенки.

-

Свободный красный сарафан на бретельках, длиной в пол, подпоясанный под грудью поясом, вышитым орнаментом. Под сарафаном рубашка с длинными прямыми рукавами и принтом с традиционными узорами.

Русский народный костюм. Одежда, в которой отразились обычаи русского народа, его история и деятельность. Комплекты вещей для будних дней, работы и праздничных выходов. Костюмы, за облачение в которые при въезде в Петербург времен Петра I Алексеевича взималась пошлина.

Русский народный костюм со времени своего появления пережил многое, неизменным во все времена оставалось одно правило – многослойность наряда. Это требование предъявлялось и к женским, и к мужским вещам. Чем зажиточнее был русский человек, тем в большее число слоев одежды он облачался. Праздничное одеяние богатой женщины могло состоять из двадцати вещей, для повседневного комплекта хватало и семи элементов.

Мужской русский народный костюм

Традиционный мужской костюм для летней поры состоял из нескольких вещей. Основа его – рубаха, чаще всего без ворота. Богатые мужики и бояре носили ее строго под низ всего наряда, для бедных крестьян она была верхней и, по сути, единственной одеждой.

Рубаха с воротом и вырезом в области груди называлась косоворотка, она украшалась вышивкой или ткаными рисунками. Традиционные цвета косоворотки – белый, синий и красный. В отличие от нижней рубахи, косоворотка в онучи и порты не заправлялась, ее нужно было подпоясывать.

Поверх рубах крестьяне надевали зипуны с вышивкой и без отложного ворота, а боярам было положено дополнять комплекты кафтанами. Зипуны у них играли роль современной жилетки.

Основные детали русского народного костюма добр молодцев:

- Мужской головной убор русского народного костюма

- Русская народная мужская рубаха

- Штаны русского народного костюма

- Русские народные мужские сапоги

В раздел >>

Женский русский народный костюм

Основой женского народного костюма также являлась рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Для рубах богатых использовался натуральный шелк. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона. Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.

Поверх рубах женщины надевали свободный сарафан. Он также мог быть украшен вышивкой. Для пошива повседневных сарафанов и платья крестьян использовалось грубое сукно или ситец. Праздничные и богатые варианты сарафанов отшивались из парчи и шелка.

Замужние женины и девушки, которые были готовы к посватанию, могли носить поневу. Это вышитое полотно с завязками, которое отдаленно напоминает современную юбку с запахом. Сарафаны и понева дополнялись передниками.

Основные детали русского народного костюма красен девиц:

- Женский головной убор русского народного костюма

- Русский народный платок

- Русская народная женская рубаха

- Русский народный сарафан

- Русская народные женские сапожки

В раздел >>

Зимний русский народный костюм

Зимой поверх многослойных нарядов положено было надевать теплую, верхнюю одежду. Бедные слои населения носили шубы из овчины и заячьих шкурок. Бояре могли позволить себе изделия из соболя и куницы. Шубы – это длинная и тяжелая одежда, рукава которой были разрезаны до локтя. Носилось изделие мехом вовнутрь, снаружи его закрывало грубое сукно или богатая парча, что зависело от доходов владельца вещи.

Еще мужчины носили зимой кожухи. Это верхняя одежда, которая шилась из телячьих или овечьих шкур. Длина их могла быть короткой, примерно до середины бедра, либо в пол. Для женщин шились короткие душегреи. Дополняли они их меховыми шапками, поверх которых повязывали платки.

Основные детали русской народной зимней одежды :

- Русская народная шапка-ушанка

- Русский шерстяной платок

- Русская народная шуба (шубейка)

- Валенки русские народные

В раздел >>

На историю русского народного костюма оказывала влияние большая территория страны и разница в обычаях, быте и погодных условиях, а также запреты последнего царя Петра I Алексеевича на ношение народного костюма отдельными слоями населения или гостями Петербурга. И все же общие черты у костюма имеются: это многослойность, вышивка, длина костюмов и материалы, из которых они сшивались.

Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные, этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей.

Общие сведения о русском народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, П.А. Киреевского, Н.И. Костомарова и др.

История русского костюма

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей русского народного костюма.

- Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды.

- Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.

- Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.

До XVII в. характерной костюмной формой были длинные неприталенные одежды. Соседство с кочевыми народами, уверенная политика Московского княжества после распада Золотой Орды, покорение Сибири, оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом — эти события не могли не отразиться на материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов. На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников [2].

К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево — поднизи.

Одежда иноземцев — путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, — зачастую становилась основой для новых форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского мужского костюма. Ее связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны, выполняли функцию доспехов), распространенные на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты, гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в 1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [2]. Указ Алексея Михайловича разграничил разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду. Преемник Алексея Михайловича, царь Федор, из-за практического неудобства не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в. многослойных и долгополых одежд. В 1681 г. царь запретил ношение традиционной русской одежды — охабней и однорядок. Им на смену пришли другие формы, более практичные для жизни: «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны» [3]. На замену были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило современное царю Федору польское платье.

Далее, петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как значимую ее составляющую.

Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, с этого момента он имеет больше символический, нежели практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.

Материалы для одежды

Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань — кежей или кежью.

Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань — понева. Для зимней одежды использовался мех — овчина, мерлушка; на обувь, пояса, ножны — кожи — козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шелка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяр, сатын, хамъян. Бумажные материи — бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатын. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма, Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии. Если ткани по преимуществу ввозились, то меха для утепления и украшения богатой одежды добывались в России и обильно вывозились.

Женская одежда

Нательной одеждой мужчин и женщин служила туникообразная рубаха — сорочка. У женщин сорочку дополняла набедренная одежда. В XIV в. это была понева — женская шерстяная юбка, как правило из цветной однотонной либо клетчатой ткани, с богато украшенным подолом.

Постепенно понева вытесняется другой женской комнатной одеждой, которая начала распространяться с середины или конца XIV в. — сарафаном. Слово «сарафан» исконно персидского происхождения, достаточно раннее заимствование в русском языке. «Сарафан», «сарафанец» обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую. В XV-XVI вв. сарафан становится излюбленной одеждой горожанок. Исследователи отмечают, что сарафан вошел в полный комплекс женской одежды именно в городах и далее распространился в сельской местности.

Простые сарафаны шили из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшались они галуном (золототканая лента), кружевом, драгоценными пуговицами, вышивкой. Интересно замечание В.И. Даля, который, характеризуя сарафан как предмет женской русской одежды, приводит пример «сарафанница» в значении «женщина, которая носит сарафаны и вообще ходит в русском». Филологи сходятся во мнении, что уже к концу XVIII-XIX вв. сарафан прочно ассоциируется с русской национальной одеждой, а само слово, помимо предметного значения, имеет и символическое значение «сарафанница» — женщина, одевающаяся по-русски, и не обязательно в сарафан. В конце XIX века под влиянием городской моды в российских деревнях начинает свое распространение «парочка»: женский костюм, состоящий из юбки и кофты, изготовленных из одной ткани.

Мужская одежда

Мужской комнатной одеждой был зипун. Слово «зипун» тюркского происхождения, оно могло попасть в Россию от турок или татар. Этот вид одежды представлял собой облегающую тело довольно короткую куртку. Поверх него надевался кафтан с высоким стоячим воротником, который прикреплялся сзади к кафтану, закрывал затылок и заставлял держать голову гордо.

Как верхнюю одежду надевали ферязь — длинный кафтан, без воротника, на пуговицах, с рукавами и без рукавов.

Однорядка также относилась к верхней одежде — широкая и длинная распашная одежда, без воротника, с длинными рукавами. Охабень отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины.

Усилиями Петра I традиционные многослойные одежды сменил костюм, состоящий из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов и башмаков.

Русская одежда в современной моде

Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло свое отражение в коллекциях известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Для примера обратимся к коллекции итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Однотонные рубашки, блузы с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами. На подолах некоторых сарафанов воспроизводятся вологодские коники. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью созвучна с русскими мотивами.

Типичные черты традиционного русского костюма. которые до сих пор используют современные модельеры: прямой, расширенный книзу силуэт, преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке. Геометрическая форма костюма представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник, отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем.

Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причем сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее уважение заслужила ручная работа.

Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния. Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды — обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.

1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало определению русского стиля — «стиль а ля русс».

Украшения и аксессуары для современного славянского стиля должны быть подобраны из соображений простоты и элегантности. Браслеты и серьги рационально делать своими руками из природных материалов, например, дерева, соломы или жемчуга. В качестве дополнений к платьям дизайнеры рекомендуют использовать яркие пояски с вышивкой. Придать образу русский колорит помогут всевозможные цветастые платки и оренбургские шали. Женщина в таком платке становится невероятно привлекательной и желанной. Варежки и жилетки из овчины позволяют сблизить современность и старину.

Автор: Маргарита Лапина

Литература:

1. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. М.: Белые альвы, 2005.

2. Шапиро Б.Л. Русский костюм: между царством и империей // История: факты, символы. 3 (12) /2017. С. 132 — 139.

3. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1. С. 23-38.

4. Черноед Н.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. Т. 43. М., 2017. С. 261-265.

Накануне народных гуляний на Руси всегда распахивались тяжелые сундуки. Чем больше они были набиты, тем богаче считался хозяин дома, тем завиднее являлся жених или невеста. Праздничная одежда бросалась в глаза сразу, ибо обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блестками – так, чтобы с первого взгляда было видно:

Я — парнишка озорной,

Я в рубахе расписной,

Шляпу до бровей надвину,

Хоть пиши с меня картину.

Или:

Я скажу вам без обмана:

Лучше нету сарафана.

Мне сказала тетя Настя:

Сарафан приносит счастье.

Создание подобной «ослепительной красоты» доставляло немало хлопот. Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в то же время по ней можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка являлась сама себе и модельером, и моделью, и мастером по индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из которых шилось будущее платье, были в основном домашней выработки, поэтому крестьянка должна была уметь не только шить, но и прясть, ткать, вязать, вышивать и делать многое другое.

И.П. Аргунов — «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» (megabook.ru)

Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции, так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда «модники» родом.