Религиозные праздники и повседневный быт в XVI в.

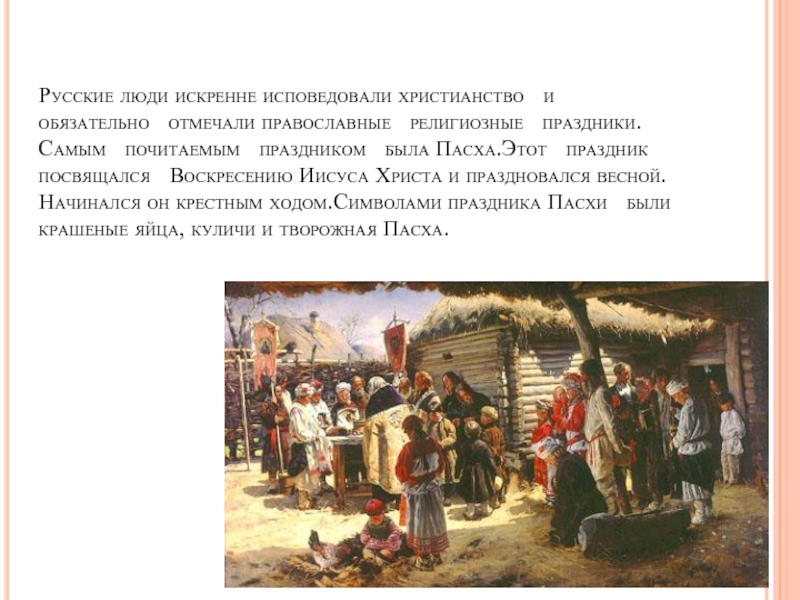

Русские люди искренне исповедовали христианство и обязательно отмечали православные религиозные праздники. Самым почитаемым праздником была Пасха.Этот праздник посвящался Воскресению Иисуса Христа и праздновался весной.Начинался он крестным ходом.Символами праздника Пасхи были крашеные яйца, куличи и творожная Пасха.

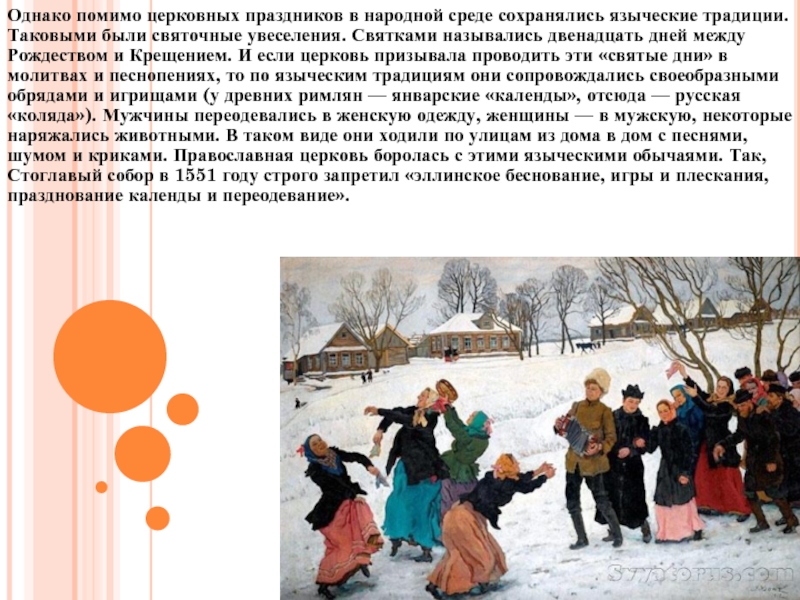

Однако помимо церковных праздников в народной среде сохранялись языческие традиции. Таковыми были святочные увеселения. Святками назывались двенадцать дней между Рождеством и Крещением. И если церковь призывала проводить эти «святые дни» в молитвах и песнопениях, то по языческим традициям они сопровождались своеобразными обрядами и игрищами (у древних римлян — январские «календы», отсюда — русская «коляда»). Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины — в мужскую, некоторые наряжались животными. В таком виде они ходили по улицам из дома в дом с песнями, шумом и криками. Православная церковь боролась с этими языческими обычаями. Так, Стоглавый собор в 1551 году строго запретил «эллинское беснование, игры и плескания, празднование календы и переодевание».

К тому же суровые природные условия и связанная с ними сверхнапряжённая страда, результаты которой не всегда соответствовали затраченным усилиям, горький опыт неурожайных лет погружали русского крестьянина в мир суеверий, примет, обрядов. Стремясь всеми силами обеспечить устойчивость своего хозяйства, земледельцы не только изучали и обобщали особенности погодных условий в местности своего проживания, но и пытались их прогнозировать.

У мусульманских народов России главными торжествами были праздник разговения и праздник жертвоприношения . Мусульмане – сунниты так же праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

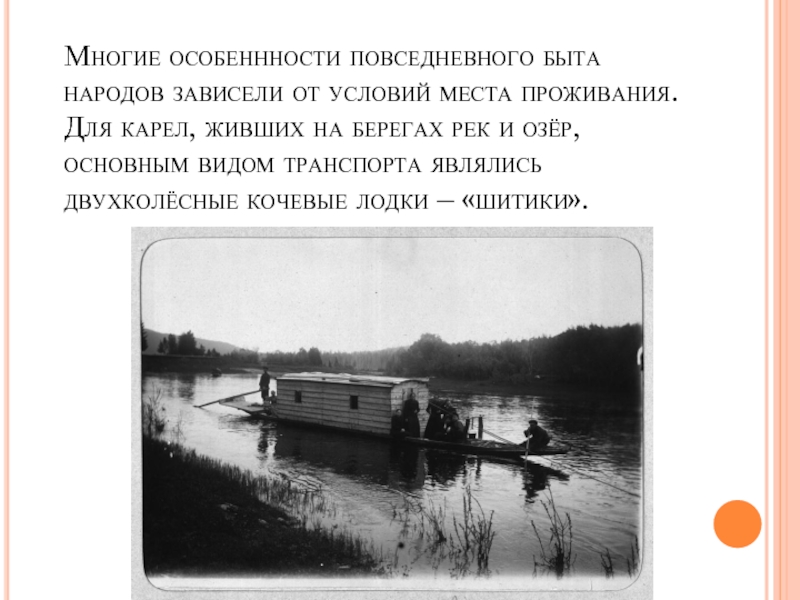

Многие особеннности повседневного быта народов зависели от условий места проживания. Для карел, живших на берегах рек и озёр, основным видом транспорта являлись двухколёсные кочевые лодки – «шитики».

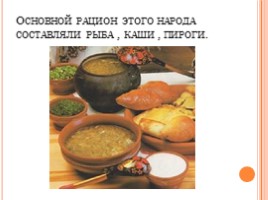

Основной рацион этого народа составляли рыба , каши , пироги.

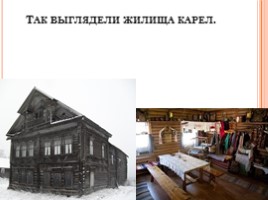

Так выглядели жилища карел.

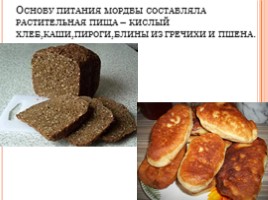

Основу питания мордвы составляла растительная пища – кислый хлеб,каши,пироги,блины из гречихи и пшена.

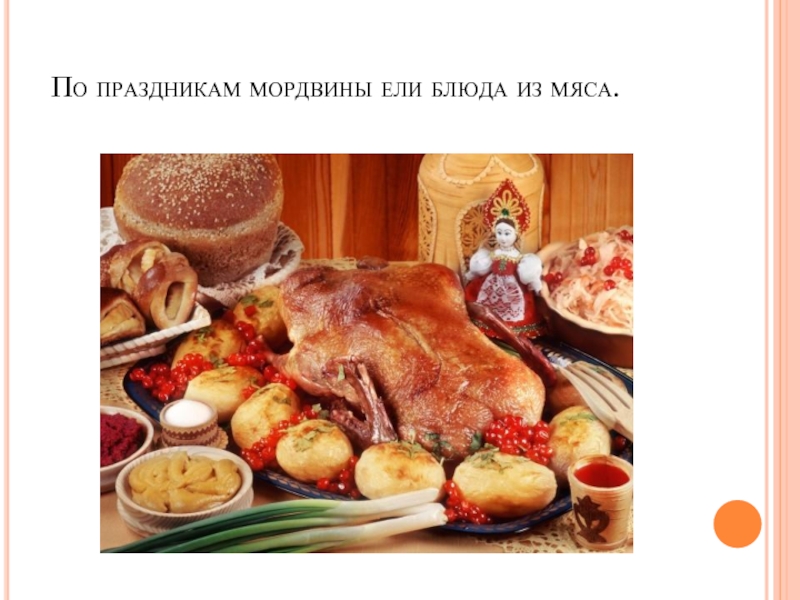

По праздникам мордвины ели блюда из мяса.

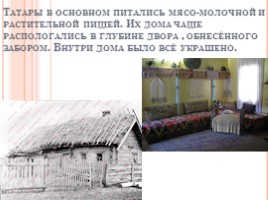

Татары в основном питались мясо-молочной и растительной пищей. Их дома чаще распологались в глубине двора , обнесённого забором. Внутри дома было всё украшено.

Башкиры, занимались кочевым скотоводством. Употребляли преимущественно мясную пищу.

У удмуртов деревни располагались по берегам рек.

В пище чувашей преобладали продукты растительного происхождения. Мясные и молочные продукты в основном производились на продажу. Чуваши жили в поселениях, число домов в которым могло достигать 800.

Мусульманские

Ураза-байрам

r

Ураза-байрам — это праздник мусульманских народов. Ему предшествует 30-дневный пост. Хозяйки ещё за четыре дня до праздника начинают тщательную уборку дома, чистят скот, убирают дворовые помещения. В этих мероприятиях участвуют все члены семьи. В эти же дни посещают кладбища, приводят в порядок могилы близких. Детям заранее шьют или покупают новую одежду, обувь. Готовятся национальные угощения, пекутся сладости. Перед праздником все члены семьи должны обязательно искупаться, надеть чистое бельё, привести в порядок волосы, остричь ногти. Женщины красят хной волосы и первые фаланги пальцев. Таким образом, готовятся к самой священной ночи месяца Рамадан, которая приходится на 27-е число. Все приготовленные дома угощения дети разносят по соседям, происходит взаимный обмен праздничными блюдами. Этот древний обычай означает — «чтобы в доме всегда был запах пищи». Месячный пост завершается в ночь божественного предопределения и праздник разговения. Это ночь «решения людских судеб, ночь могущества». Считается, что именно в эту ночь Аллах определяет судьбу каждого человека на весь год.

Курбан-байрам

r

Курбан-байрам- праздник жертвоприношения. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь. Жертвенные барашки на праздник По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших. Вернувшись с кладбища, приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить богу. Для принесения жертвы мусульмане специально откармливают выбранное животное.

Языческие

Иван Купала

r

Праздник, который в народе называли Иванова ночь или Иванов день, по традиции начинают отмечать с наступлением ночи — люди проводили многочисленные ритуалы и обряды, связанные с водой, огнем и травами, и конечно же, гадали. Кстати, многие из этих обрядов сохранились по сей день.В ночь на Ивана Купала главной традицией было обязательное купание в воде, так как старину люди считали, что, начиная с этого дня до Ильина дня (2 августа по новому стилю), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов.Поэтому вода в эту ночь считалась целебной и обладала магической силой. Соответственно она помогала очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье. В тех деревнях, где рядом не было водоема, люди затапливали бани, в которых парились и отмывались от нечисти, а банными вениками, которые заготавливали в этот день, пользовались до следующего дня Ивана Купалы. Молодежь водила хороводы, плясала вокруг костров и конечно же перепрыгивала через огонь костра.

Масленица

r

Ма́сленица (до реформы орфографии также часто «масляница») — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от наших предков. Главные традиционные атрибуты народного празднования масленицы на Руси — блины и гулянья. Считают, что первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Люди веселились, устраивали кулачные бои, сжигали чучело зимы, катались на санях с гор и на лошадях. Праздник заканчивался Прощеным воскресением

Святки

r

Особой традицией Святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодежь и дети ходили по дворам, исполняя церковные песнопения — тропарь и кондак праздника, а также духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову. Центральным моментом святочных торжеств была общесемейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья, готовили также особые святочные угощения: сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель. На столе ставили дополнительные приборы по числу членов семьи умерших в прошедшем году.

Православные

Пасха

r

Празднованию Пасхи в Хрестианстве предшествует Великий пост — самый продолжительный и строгий период воздержания от многих видов пищи и развлечений.Наступление Пасхи принято отмечать, выставляя на стол крашеные куличи и собственно пасху — так называют творожное блюдо в форме пирамиды с усеченным верхом. Кроме того, символом праздника являются крашеные вареные яйца. Они по древним традициям считались символом жизни. Так же яйца связаны с легендой о том, как Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус Христос воскрес. Он сказал, что это невозможно, точно так же, как яйцо не может из белого внезапно стать красным, и яйцо вмиг покраснело.

Рождество

r

Рождество Христово – особенный день среди православных праздников. Русская Православная Церковь отмечает Рождество 7 января по новому стилю (что соответствует 25 декабря по старому). В этот день верующие вспоминают, как Спаситель пришел в мир. В Рождественскую ночь в храмах проходит богослужение, отличающееся особым настроем, и верующие как будто бы вместе с пастухами и волхвами вновь становятся свидетелями воплощения Бога на земле и вместе празднуют событие, положившее начало нашему Спасению.

Крещение

r

Агиасма или Крещенская вода — одна из главных святынь — в православных церквях ежегодно совершается Великое водосвятие в Крещение и накануне праздника — в Крещенский сочельник. Готовились люди к празднику Крещения Господня очень тщательно – идеальный порядок наводили в доме, подметали и мыли полы, так как считали, что черти могли спрятаться в соре. Окуривали ладанным дымом, кропили святой водой и рисовали кресты мелом во всех местах, в которых нечистая сила могла притаиться — углы, окна, двери, погреб, печь, хозяйственные постройки и ворота.За праздничный стол люди садились с молитвой, когда загоралась на небе первая звезда. В Крещенский Сочельник ужин, который состоял из постных блюд, имел свое название — «голодная кутья».

1.

Религиозные

праздники

России в XVI

веке.

2.

3.

Пасха

• Древнейший и самый важный христианский праздник.

Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является

центром всей библейской истории и основой всего христианского

учения.

4.

Рождество

Христово

• Один из главных христианских праздников,

установленный в честь рождения во плоти

Иисуса Христа от Девы Марии. В православии

входит в число господских двунадесятых

праздников и предваряется 40-дневным

Рождественским постом.

5.

Праздник Крещения Господня

• называется еще днем Просвещения и праздником Светов — от древнего обычая совершать

накануне его (в Навечерие) крещение оглашенных, которое является, в сущности, духовным

просвещением.

6.

Праздник Ивана

Купалы

• Народный праздник

восточных славян,

посвящённый летнему

солнцестоянию и наивысшему

расцвету природы и

отмечаемый 7 июля. По

времени проведения

совпадает с христианским

праздником Рождества

Иоанна Предтечи.

7.

Масленица

• Восточнославянский традиционный

праздник, отмечаемый в течение

недели перед Великим постом,

сохранивший в своей обрядности ряд

элементов славянской мифологии. В

народном календаре восточных славян

праздник маркирует границу зимы и

весны, а также Мясоеда и Великого

поста.

8.

Святки

• Славянский народный праздничный комплекс зимнего календарного периода, состоящий из

двенадцати праздничных дней «от звезды и до воды», то есть от появления первой звезды в

канун Рождества и до крещенского освящения воды.

9.

Ураза-байрам

• Исламский праздник, отмечаемый в честь

окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается в

первый день месяца Шавваль.

10.

Курбанбайрам

• Исламский праздник окончания хаджа,

отмечаемый через 70 дней после праздника

Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в

память жертвоприношения Ибрахима,

считающегося в исламе пророком. Точная дата

празднования по григорианскому календарю

может разниться в разных странах.

11.

Спасибо за внимание

Обновлено: 31.01.2023

Русские люди искренне исповедовали христианство и обязательно отмечали православные религиозные праздники. Самым почитаемым праздником была Пасха.Этот праздник посвящался Воскресению Иисуса Христа и праздновался весной.Начинался он крестным ходом.Символами праздника Пасхи были крашеные яйца, куличи и творожная Пасха.

К тому же суровые природные условия и связанная с ними сверхнапряжённая страда, результаты которой не всегда соответствовали затраченным усилиям, горький опыт неурожайных лет погружали русского крестьянина в мир суеверий, примет, обрядов. Стремясь всеми силами обеспечить устойчивость своего хозяйства, земледельцы не только изучали и обобщали особенности погодных условий в местности своего проживания, но и пытались их прогнозировать.

У мусульманских народов России главными торжествами были праздник разговения и праздник жертвоприношения . Мусульмане – сунниты так же праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

Основной рацион этого народа составляли рыба , каши , пироги.

Так выглядели жилища карел.

Основу питания мордвы составляла растительная пища – кислый хлеб,каши,пироги,блины из гречихи и пшена.

По праздникам мордвины ели блюда из мяса.

Татары в основном питались мясо-молочной и растительной пищей. Их дома чаще распологались в глубине двора , обнесённого забором. Внутри дома было всё украшено.

Башкиры, занимались кочевым скотоводством. Употребляли преимущественно мясную пищу.

У удмуртов деревни располагались по берегам рек.

В пище чувашей преобладали продукты растительного происхождения. Мясные и молочные продукты в основном производились на продажу. Чуваши жили в поселениях, число домов в которым могло достигать 800.

Преимущества нашего сервиса

1. По ФГОС

Все мероприятия на нашем портале проводятся строго в соответствии с действующим законодательством и ФГОС

2. Быстро

Результаты олимпиад доступны моментально . Результаты участия в творческом конкурсе или публикации статей – в течение 1 рабочего дня..

3. Честно

Участие в любом конкурсе – бесплатное. Вы оплачиваете изготовление документа только когда знаете результат..

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: ЛЕКЦИИ, ФОТО, ВИДЕО, АУДИО, КАРТЫ, БИБЛИОТЕКА, АРХИВЫ

Н. Костомаров

Все, что в настоящее время выражается вечерами, театрами, пикниками и проч., в старину выражалось пирами. Пиры были обыкновенной) формою общественного сближения людей. Праздновала ли церковь свое торжество, радовалась ли семья или провожала из земного мира своего сочлена, или же Русь разделяла царское веселие и славу победе — пир был выражением веселости. Пиром тешились цари; пиром веселились и крестьяне. Желание поддержать о себе доброе мнение у людей побуждало каждого порядочного хозяина сделать пир и созвать к себе добрых знакомых. […]

Случалось, что люди порядочного происхождения, то есть дворяне и дети боярские, запивались до того, что спускали свои поместья и пропивались донага. Из таких-то молодцев образовался особый класс пьяниц, называемый кабацкие ярыги. У этих удальцов не было ни кола, ни двора. Они жили во всеобщем презрении и таскались по миру, прося милостыни; они толпились почти всегда около кабаков и в кабаках, униженно вымаливая у приходящих чарочку винца, Христа-ради. Готовые на всякое злодеяние, они составляли при случае шайку воров и разбойников. В народных песнях и рассказах они представляются искусителями молодых неопытных людей. […]

Духовенство не только не отличалось трезвостью, но еще перещеголяло другие сословия в расположении к вину. На свадьбах священнослужители до того напивались, что надобно их было поддерживать.

Чтоб положить границы неистовому пьянству в кабаках, правительство, вместо их, завело кружечные дворы, где продавали вино пропорциями не менее кружек, но это не помогло. Пьяницы сходились в кружечные дворы толпою и пили там по целым дням. Другие охотники до питья покупали не только кружками, но ведрами, и продавали тайно у себя в корчмах.

Более всего пристанищем самых отъявленных негодяев были тайные корчмы или ропаты. Под этим названием разумелись еще в XV и XVI веках притоны пьянства, разврата и всякого бесчинства. Содержатели и содержательницы таких заведений получали вино в казенных заведениях или курили тайно у себя и продавали тайно. Вместе с вином в корчмах были игры, продажные женщины и табак. Как ни строго преследовалось содержание корчем, но оно было до того выгодно, что многие решались нанего, говоря: барыши, полученные от этого, до того велики, что вознаграждают и за кнут, которого можно было всегда ожидать, коль скоро начальство узнает о существовании корчмы.

Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XV и XVII столетиях.СПб., I860. С. 149-150, 129-133, 136-138.

ЗАДАНИЕ: записать ответы на вопросы (письменно) 1. Какие народные праздники и традиции отмечались и соблюдались в XVI в 2. В чем были отличия быта богатых людей и простого народа? 2.2. ЗАДАНИЕ: записать ответы на вопросы (письменно) 1. Особенности развития культуры и факторы, влияющие на развитие культуры в XVI в. 2. Какое значение для развития культуры страны имело начало книгопечатания? Какие книги стали печатать, почему (указать литературные жанры; автора и название произведения)? 3. (Вторая оценка) Задание: указать город; автора и название работы. 1. Архитектура 1.1. Завершение строительства Московского Кремля 2. Живопись (все пояснения даны в сетевом городе и конспекте урока, который прилагается)

Спросите HAPKOMAH7776 о заданном вопросе.

Spread your smarts while you wait.

ANSWER A QUESTION

Премиум-доступ со Знаниями Плюс

Начни учиться еще быстрее с неограниченным доступом к ответам от экспертов

У наших предков, живших в давние времена на Руси, праздники являлись важной частью как семейной, так и общественной жизни. Многие века русский народ чтил и свято хранил свои традиции, передававшиеся от отца к сыну в каждом поколении.

Повседневная жизнь обычного русского человека в те времена была непростой и посвящена тяжелому добыванию хлеба насущного, поэтому праздники были для него особенным событием, неким священным днем, когда происходило слияние жизни всей общины с их сакральными ценностями, духами предков и их заветами.

Традиционные русские праздники предполагали полный запрет на выполнение любой повседневной деятельности (косьбы, пахоты, колки дров, шитья, ткачества, уборки т.д.). На время праздника все люди должны были одеваться в праздничные одежды, радоваться и веселиться, вести только радостные, приятные разговоры, за невыполнение этих правил полагался денежный штраф или даже наказание в виде битья плетями.

Каждое время года играло в жизни русского человека свою определенную роль. Зимний период, свободный от работ на земле, особенно славился своими гуляниями, шумными забавами и игрищами.

Основные русские праздники на Руси:

Рождество

7 января (25 декабря) русский православный народ отмечал Рождество. Этот праздник, посвященный рождению Божьего сына Иисуса Христа в Вифлееме, заканчивает рождественский пост, который длится на протяжении 40 дней. В его преддверии люди готовились прийти к нему чистыми душой и телом: мыли и убирали свое жилище, ходили в баню, одевали чистые праздничные одежды, помогали бедным и нуждающимся, раздавали милостыню. 6 января в Рождественский Сочельник за большим праздничным столом, на котором обязательным первым блюдом была ритуальная каша кутья или сочиво, собиралась вся семья. К ужину приступали после появления первой звезды, кушали, молча и торжественно. После Рождества наступали так называемые святые дни, длившиеся до Крещения, во время которых было принято ходить по домам и славить Иисуса Христа молитвами и песнопениями.

Святки (Святочная неделя)

Праздничные дни у древних славян, а затем перешедшие и в церковное празднование, дни святок, начинаются от первой звезды в канун Рождества и до праздника Крещения, освящения воды («от звезды и до воды»). Первая неделя Святок получила название Святочной недели, связана со славянской мифологией, связанной с поворотом зимы на лето, солнца становится больше, тьмы меньше. В эту неделю вечерами, называемыми святыми вечерами, святость зачастую нарушалась мифологическими обрядами гаданием, что не приветствовалось церковью, а днём, наряженные в одежды с флагами и музыкальными инструментами кудесники, ходили по улицам, заходили в дома и потешали народ.

Крещение

19 января праздновалось православное Крещение, посвященное таинству крещения Иисуса Христа в реке Иордани, в этот день во всех церквях и храмах совершалось Великое водоосвящение, вся вода в водоемах и колодцах считалась святой и обладала уникальными, лечебными свойствами. Наши предки считали, что свяченая вода не может испортиться и хранили её в красном углу под иконами, и верили что это лучшее лекарство от всех недугов как телесных, так и духовных. На реках, озерах и других водоемах делали на льду специальную прорубь в виде креста под названием иордань, купание в которой считалось богоугодным и целебным занятием, избавлявшим от хворей и всяческих напастей на целый год.

Масленица

В самом конце зимы, когда по поверьям наших предков Весна-красна с помощью тепла и света прогоняла стужу и холод, наступал праздник Масленицы, известный своим раздольным веселием, который длился на протяжении целой недели в преддверии Великого поста. В это время было принято печь блины, которые считались символом солнца, ходить к друг другу в гости, веселиться и наряжаться, кататься с горок на санках, а в заключительное Прощеное Воскресенье палить и хоронить чучело-символ побежденной зимы.

Вербное воскресенье

Пасха

Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи называлось Красная Горка или Фомин день (от имени апостола Фомы, не верившего в воскресение Христа), она являлась символом прихода весны и долгожданного тепла.

На этот праздник народные гуляния начинались еще ночью и продолжались целый день, молодежь водила хороводы, каталась на качелях, молодые парни встречались и знакомились с девушками. Накрывали праздничные столы с обильным угощением: жареной яичницей, караваями в виде солнца.

Иван Купала

Одним из самых значительных праздников лета был Иван Купала или Иванов День, названный в честь Иона Крестителя и отмечавшийся в день с 6 на 7 июля, в летнее солнцестояние. Этот праздник имеет этническое происхождение и глубокие языческие корни. В это день жгут большие костры, прыгают через них, символизируя очищение тела и духа от греховных мыслей и поступков, водят хороводы, плетут красивые венки из цветов и луговых трав, пускают их по течению и гадают по ним на своего суженого.

Ильин день

Один из почитаемых с древних времен народный праздник, к которому приурочено много верований, примет и запретов. В канун праздника в четверг и пятницу пекли обрядовое печенье и прекращали полевые работы. А в сам Ильин день строго запрещалось проводить любую хозяйскую работу, считалось это не принесет результата. Проводилась «братчина», приглашали на общую трапезу всех жителей ближайших селений, а после угощения заканчивались народными гуляньями с песнями и плясками. И главное, Ильин день считается границей лета и осени, когда вода становится холодной, вечера прохладными, а на деревьях появляются первые признаки осенней позолоты.

Медовый Спас

В середине последнего летнего месяца, а именно 14 (1) августа, православные христиане отмечали праздник Медового Спаса (спас от слова спаситель), которым почитали смерть семи мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть за свою христианскую веру от древнего сирийского царя Антиоха. Дома посыпались семенами мака, защищавшими их от нечистой силы, первые соты меда, собранные в этот день, когда пчелы прекращали собирать нектар, относились в храм для освящения. Это день символизировал прощание с летом, после которого дни становилась короче, ночи длиннее, а погода более прохладной.

Яблочный Спас

19 (6) августа наступал Яблочный спас или Праздник Преображения Господня, у наших предков он был одним из самых первых праздников урожая, символизировавшим начало осени и увядание природы. Только с его наступлением древние славяне могли есть яблоки с нового урожая, обязательно освященные в церкви. Накрывались праздничные столы, начинали есть виноград и груши.

Третий Спас

Покров день

Одни из самых почитаемых праздников осени, пришедшим к древним славянам из Византии, был Покров день, отмечаемый 14 (1) октября. Праздник посвящен событию, произошедшему в 10 веке в Константинополе, когда город был осажден сарацинами, и горожане приносили молитвы о помощи Святой Богородице в храмах и церквях. Пресвятая Дева Мария услышали их просьбы и, сняв покрывало с головы, укрыла их от врагов и спасла город. В это время полностью заканчивались уборочные работы, начиналась подготовка к зиме, заканчивались хороводы и гуляния, начинались посиделки с рукоделием, песнопениями и беседами. В этот день накрывались столы с угощениями, приносились дары убогим и сиротам, обязательно было посещение церковной службы, начиналась пора свадебных торжеств. Брак на Покрова считался в особенности счастливым, богатым и долговечным.

Читайте также:

- Почему у детей потребность в пищевых веществах больше чем у взрослых кратко

- Что такое котел кратко

- Почему появляются бездомные животные кратко

- Можно ли аквариум в детском саду

- Что такое мышечное чувство почему двигательный анализатор является древнейшим из анализаторов кратко

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Религиозные праздники и повседневный быт в XVI в.

Слайд 2

Русские люди искренне исповедовали христианство и обязательно отмечали православные религиозные праздники. Самым почитаемым праздником была Пасха.Этот праздник посвящался Воскресению Иисуса Христа и праздновался весной.Начинался он крестным ходом.Символами праздника Пасхи были крашеные яйца, куличи и творожная Пасха.

Слайд 3

Однако помимо церковных праздников в народной среде сохранялись языческие традиции. Таковыми были святочные увеселения. Святками назывались двенадцать дней между Рождеством и Крещением. И если церковь призывала проводить эти «святые дни» в молитвах и песнопениях, то по языческим традициям они сопровождались своеобразными обрядами и игрищами (у древних римлян — январские «календы», отсюда — русская «коляда»). Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины — в мужскую, некоторые наряжались животными. В таком виде они ходили по улицам из дома в дом с песнями, шумом и криками. Православная церковь боролась с этими языческими обычаями. Так, Стоглавый собор в 1551 году строго запретил «эллинское беснование, игры и плескания, празднование календы и переодевание».

Слайд 4

К тому же суровые природные условия и связанная с ними сверхнапряжённая страда, результаты которой не всегда соответствовали затраченным усилиям, горький опыт неурожайных лет погружали русского крестьянина в мир суеверий, примет, обрядов. Стремясь всеми силами обеспечить устойчивость своего хозяйства, земледельцы не только изучали и обобщали особенности погодных условий в местности своего проживания, но и пытались их прогнозировать.

Слайд 5

У мусульманских народов России главными торжествами были праздник разговения и праздник жертвоприношения . Мусульмане – сунниты так же праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

Слайд 6

Многие особеннности повседневного быта народов зависели от условий места проживания. Для карел, живших на берегах рек и озёр, основным видом транспорта являлись двухколёсные кочевые лодки – «шитики».

Слайд 7

Основной рацион этого народа составляли рыба , каши , пироги.

Слайд 8

Так выглядели жилища карел.

Слайд 9

Основу питания мордвы составляла растительная пища – кислый хлеб,каши,пироги,блины из гречихи и пшена.

Слайд 10

По праздникам мордвины ели блюда из мяса.

Слайд 11

Татары в основном питались мясо-молочной и растительной пищей. Их дома чаще распологались в глубине двора , обнесённого забором. Внутри дома было всё украшено.

Слайд 12

Башкиры, занимались кочевым скотоводством. Употребляли преимущественно мясную пищу.

Слайд 13

У удмуртов деревни располагались по берегам рек.

Слайд 14

В пище чувашей преобладали продукты растительного происхождения. Мясные и молочные продукты в основном производились на продажу. Чуваши жили в поселениях, число домов в которым могло достигать 800.

Слайд 1Религиозные праздники и повседневный быт в XVI в.

Слайд 2Русские люди искренне исповедовали христианство и обязательно отмечали православные религиозные праздники.

Самым почитаемым праздником была Пасха.Этот праздник посвящался Воскресению Иисуса Христа и праздновался весной.Начинался он крестным ходом.Символами праздника Пасхи были крашеные яйца, куличи и творожная Пасха.

Слайд 3Однако помимо церковных праздников в народной среде сохранялись языческие традиции. Таковыми

были святочные увеселения. Святками назывались двенадцать дней между Рождеством и Крещением. И если церковь призывала проводить эти «святые дни» в молитвах и песнопениях, то по языческим традициям они сопровождались своеобразными обрядами и игрищами (у древних римлян — январские «календы», отсюда — русская «коляда»). Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины — в мужскую, некоторые наряжались животными. В таком виде они ходили по улицам из дома в дом с песнями, шумом и криками. Православная церковь боролась с этими языческими обычаями. Так, Стоглавый собор в 1551 году строго запретил «эллинское беснование, игры и плескания, празднование календы и переодевание».

Слайд 4К тому же суровые природные условия и связанная с ними сверхнапряжённая

страда, результаты которой не всегда соответствовали затраченным усилиям, горький опыт неурожайных лет погружали русского крестьянина в мир суеверий, примет, обрядов. Стремясь всеми силами обеспечить устойчивость своего хозяйства, земледельцы не только изучали и обобщали особенности погодных условий в местности своего проживания, но и пытались их прогнозировать.

Слайд 5У мусульманских народов России главными торжествами были праздник разговения и праздник

жертвоприношения . Мусульмане – сунниты так же праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

Слайд 6Многие особеннности повседневного быта народов зависели от условий места проживания. Для

карел, живших на берегах рек и озёр, основным видом транспорта являлись двухколёсные кочевые лодки – «шитики».

Слайд 7Основной рацион этого народа составляли рыба , каши , пироги.

Слайд 9Основу питания мордвы составляла растительная пища – кислый хлеб,каши,пироги,блины из гречихи

и пшена.

Слайд 10По праздникам мордвины ели блюда из мяса.

Слайд 11Татары в основном питались мясо-молочной и растительной пищей. Их дома чаще

распологались в глубине двора , обнесённого забором. Внутри дома было всё украшено.

Слайд 12Башкиры, занимались кочевым скотоводством. Употребляли преимущественно мясную пищу.

Слайд 13У удмуртов деревни располагались по берегам рек.

Слайд 14В пище чувашей преобладали продукты растительного происхождения. Мясные и молочные продукты

в основном производились на продажу. Чуваши жили в поселениях, число домов в которым могло достигать 800.

Костомаров, Московское царство, Цитаты и извлечения для рефератов

Н. Костомаров

Праздники были временем отклонения от обычного порядка по ежедневной жизни и сопровождались разными обычаями, укоренившимися в домашней жизни. Благочестивые люди вообще почитали приличным ознаменовать праздничное время делами благочестия и христианского благотворения. Ходить в церковь к установленному богослужению была первая потребность; кроме того, хозяева приглашали к себе духовенство и служили в доме молебны, и считали долгом кормить нищих и подавать милостыню. Таким образом цари учреждали трапезы на нищих в собственных хоромах и, покормивши их, из собственных рук раздавали деньги, отправлялись в богадельни, посещали тюрьмы и давали милостыню заключенным. Такие благотворительные путешествия происходили особенно пред большими праздниками: пред Пасхою и Рождеством Христовым, также на масленице; но совершались и в другие господские и богородичные праздники. Обычай этот наблюдался повсеместно знатными господами и вообще зажиточными людьми. Алчных кормить, жадных поить, нагих одевать, больных посещать, в темницы приходить и ноги умывать — по выражению времени, составляло самое богоугодное препровождение праздничных и воскресных дней. Были примеры, что за такие благотворительные поступки цари повышали в чины, как за службу. Дни праздничные считались приличнейшим временем для пиров […]. Законодательство русское помогало церкви, возбранявшей отправлять житейские труды в праздничное время; запрещало судить и сидеть в приказах в большие праздники и воскресные дни, кроме, впрочем, важных, нужных государственных дел; торговые люди должны были прекращать свои занятия накануне воскресного и праздничного дня за три часа до вечера; и даже в будни, по случаю храмовых праздников и крестных ходов, запрещалось работать и торговать до окончания богослужения; но эти правила исполнялись плохо, и несмотря на строгую подчиненность церковным формам в жизни, несмотря на то, что русские даже время считали не иначе, как праздниками, к изумлению иностранцев, они торговали и работали и по воскресеньям, и по господским праздникам. Зато простой народ находил, что ничем так нельзя почитать праздника, как пьянством; чем больше был праздник, тем ниже был разгул, тем более выбиралось в казну дохода в кабаках и кружечных дворах, — даже во время богослужения пьяницы уже толпились около питейных домов: «Кто празднику рад, тот до свету пьян», — говорил и говорит народ великорусский. […]

Все, что в настоящее время выражается вечерами, театрами, пикниками и проч., в старину выражалось пирами. Пиры были обыкновенной) формою общественного сближения людей. Праздновала ли церковь свое торжество, радовалась ли семья или провожала из земного мира своего сочлена, или же Русь разделяла царское веселие и славу победе — пир был выражением веселости. Пиром тешились цари; пиром веселились и крестьяне. Желание поддержать о себе доброе мнение у людей побуждало каждого порядочного хозяина сделать пир и созвать к себе добрых знакомых. […]

Отличительная черта русского пиршества была — чрезвычайное множество кушаньев и обилие в напитках. Хозяин величался тем, что у него всего много на пиру — гостьба толсто-трапезна! Он старался напоить гостей, если возможно, до того, чтоб их отвести без памяти восвояси; а кто мало мил, тот огорчал хозяина. «Он не пьет, не ест, — говорили о таких, — он не хочет нас одолжать!» Пить следовало полным горлом, а не прихлебывать, как делают куры. Кто пил с охотою, тот показывал, что любит хозяина. Женщины, в то же время пировавшие с хозяйкой, также должны были уступать угощениям хозяйки до того, что их отвозили домой без сознания. На другой день хозяйка посылала узнать о здоровьи гостьи. — «Благодарю за угощение, — отвечала в таком случае гостья, — мне вчера было так весело, что я не знаю, как и домой добрела!» Но с другой стороны, считалось постыдным сделаться скоро пьяным. Пир был, в некотором роде, война хозяина с гостями. Хозяин хотел во что бы то ни стало напоить гостя допьяна; гости не поддавались и только из вежливости должны были признать себя побежденными после упорной защиты. Некоторые, не желая пить, из угождения хозяину притворялись пьяными к концу обеда, чтобы их более не принуждали, дабы таким образом в самом деле не опьянеть. Иногда же случалось на разгульных пирах, что заставляли пить насильно, даже побоями. […]

Русский народ издавна славился любовью к попойкам. Еще Владимир сказал многознаменательное выражение: «Руси веселие пити: не можем без того быти!». Русские придавали пьянству какое-то героическое значение. В старинных песнях доблесть богатыря измерялась способностью перепить других и выпить невероятное количество вина. Радость, любовь, благосклонность находили себе выражение в вине. Если высший хотел показать свою благосклонность к низшему, он поил его, и тот не смел отказываться: были случаи, что знатный человек, ради забавы, поил простого, и тот, не смея отказываться, пил до того, что падал без чувств и даже умирал. Знатные бояре не считали предосудительным напиваться до потери сознания— и с опасностию потерять жизнь. Царские послы, ездившие за границу, изумляли иностранцев своею неумеренностью. Один русский посол в Швеции, в 1608, в глазах чужестранцев обессмертил себя тем, что напился крепкого вина и умер от этого. Как вообще русский народ был жаден к вину, может служить доказательством следующее историческое событие: во время бунта в Москве, когда были убиты Плещеев, Чистов и Траханиотов, сделался пожар. Очень скоро дошел он до главного кабака… народ бросился туда толпою; все спешили черпать вино шапками, сапогами; всем хотелось напиться дарового вина; забыли и мятеж; забыли и тушить пожар; народ валялся пьяный мертвецки и таким образом мятеж прекратился, и большая часть столицы превратилась в пепел. До того времени, как Борис введением кабаков сделал пьянство статьею государственного дохода, охота пить в русском народе не дошла еще до такого поразительного объема, как впоследствии. Простой народ пил редко: ему дозволяли сварить пива, браги и меда и погулять только в праздники; но когда вино начало продаваться от казны, когда к слову «кабак» приложился эпитет царев, пьянство стало всеобщим качеством. Размножились жалкие пьяницы, которые пропивались до ниточки. Очевидец рассказывает, как вошел в кабак пьяница и пропил кафтан, вышел в рубашке и, встретив приятеля, воротился снова, пропил белье и вышел из царева кабака совершенно голый, но веселый, некручинный, распевая песни и отпуская крепкое словцо немцам, которые вздумали было сделать ему замечание. Эти случаи были часты и в Москве, и в городах, и в деревнях — везде можно было видеть людей, лежащих без чувств в грязи или на снегу. Воры и мошенники обирали их, и часто после того зимою они замерзали. В Москве, на масленице и на святках, в земский приказ каждое утро привозили десятками замерзших пьяниц. […]

Случалось, что люди порядочного происхождения, то есть дворяне и дети боярские, запивались до того, что спускали свои поместья и пропивались донага. Из таких-то молодцев образовался особый класс пьяниц, называемый кабацкие ярыги. У этих удальцов не было ни кола, ни двора. Они жили во всеобщем презрении и таскались по миру, прося милостыни; они толпились почти всегда около кабаков и в кабаках, униженно вымаливая у приходящих чарочку винца, Христа-ради. Готовые на всякое злодеяние, они составляли при случае шайку воров и разбойников. В народных песнях и рассказах они представляются искусителями молодых неопытных людей. […]

Духовенство не только не отличалось трезвостью, но еще перещеголяло другие сословия в расположении к вину. На свадьбах священнослужители до того напивались, что надобно их было поддерживать.

Чтоб положить границы неистовому пьянству в кабаках, правительство, вместо их, завело кружечные дворы, где продавали вино пропорциями не менее кружек, но это не помогло. Пьяницы сходились в кружечные дворы толпою и пили там по целым дням. Другие охотники до питья покупали не только кружками, но ведрами, и продавали тайно у себя в корчмах.

Более всего пристанищем самых отъявленных негодяев были тайные корчмы или ропаты. Под этим названием разумелись еще в XV и XVI веках притоны пьянства, разврата и всякого бесчинства. Содержатели и содержательницы таких заведений получали вино в казенных заведениях или курили тайно у себя и продавали тайно. Вместе с вином в корчмах были игры, продажные женщины и табак. Как ни строго преследовалось содержание корчем, но оно было до того выгодно, что многие решались нанего, говоря: барыши, полученные от этого, до того велики, что вознаграждают и за кнут, которого можно было всегда ожидать, коль скоро начальство узнает о существовании корчмы.

Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XV и XVII столетиях.СПб., I860. С. 149-150, 129-133, 136-138.

Миниатюра: Л. Соломаткин. Танец

У наших предков, живших в давние времена на Руси, праздники являлись важной частью как семейной, так и общественной жизни. Многие века русский народ чтил и свято хранил свои традиции, передававшиеся от отца к сыну в каждом поколении.

Повседневная жизнь обычного русского человека в те времена была непростой и посвящена тяжелому добыванию хлеба насущного, поэтому праздники были для него особенным событием, неким священным днем, когда происходило слияние жизни всей общины с их сакральными ценностями, духами предков и их заветами.

Традиционные русские праздники предполагали полный запрет на выполнение любой повседневной деятельности (косьбы, пахоты, колки дров, шитья, ткачества, уборки т.д.). На время праздника все люди должны были одеваться в праздничные одежды, радоваться и веселиться, вести только радостные, приятные разговоры, за невыполнение этих правил полагался денежный штраф или даже наказание в виде битья плетями.

Каждое время года играло в жизни русского человека свою определенную роль. Зимний период, свободный от работ на земле, особенно славился своими гуляниями, шумными забавами и игрищами.

Основные русские праздники на Руси:

Зима

Рождество

7 января (25 декабря) русский православный народ отмечал Рождество. Этот праздник, посвященный рождению Божьего сына Иисуса Христа в Вифлееме, заканчивает рождественский пост, который длится на протяжении 40 дней. В его преддверии люди готовились прийти к нему чистыми душой и телом: мыли и убирали свое жилище, ходили в баню, одевали чистые праздничные одежды, помогали бедным и нуждающимся, раздавали милостыню. 6 января в Рождественский Сочельник за большим праздничным столом, на котором обязательным первым блюдом была ритуальная каша кутья или сочиво, собиралась вся семья. К ужину приступали после появления первой звезды, кушали, молча и торжественно. После Рождества наступали так называемые святые дни, длившиеся до Крещения, во время которых было принято ходить по домам и славить Иисуса Христа молитвами и песнопениями.

Подробнее >>

Святки (Святочная неделя)

Праздничные дни у древних славян, а затем перешедшие и в церковное празднование, дни святок, начинаются от первой звезды в канун Рождества и до праздника Крещения, освящения воды («от звезды и до воды»). Первая неделя Святок получила название Святочной недели, связана со славянской мифологией, связанной с поворотом зимы на лето, солнца становится больше, тьмы меньше. В эту неделю вечерами, называемыми святыми вечерами, святость зачастую нарушалась мифологическими обрядами гаданием, что не приветствовалось церковью, а днём, наряженные в одежды с флагами и музыкальными инструментами кудесники, ходили по улицам, заходили в дома и потешали народ.

Подробнее >>

Крещение

19 января праздновалось православное Крещение, посвященное таинству крещения Иисуса Христа в реке Иордани, в этот день во всех церквях и храмах совершалось Великое водоосвящение, вся вода в водоемах и колодцах считалась святой и обладала уникальными, лечебными свойствами. Наши предки считали, что свяченая вода не может испортиться и хранили её в красном углу под иконами, и верили что это лучшее лекарство от всех недугов как телесных, так и духовных. На реках, озерах и других водоемах делали на льду специальную прорубь в виде креста под названием иордань, купание в которой считалось богоугодным и целебным занятием, избавлявшим от хворей и всяческих напастей на целый год.

Подробнее >>

Масленица

В самом конце зимы, когда по поверьям наших предков Весна-красна с помощью тепла и света прогоняла стужу и холод, наступал праздник Масленицы, известный своим раздольным веселием, который длился на протяжении целой недели в преддверии Великого поста. В это время было принято печь блины, которые считались символом солнца, ходить к друг другу в гости, веселиться и наряжаться, кататься с горок на санках, а в заключительное Прощеное Воскресенье палить и хоронить чучело-символ побежденной зимы.

Подробнее >>

Весна

Вербное воскресенье

В этот праздник Входа Господня в Иерусалим, хоть и в православии не имеет предпразднства, так как следом начинается Страстная седмица, верущие приносят в церковь ветки вербы (в славянских ими заменяли пальмовые ветви), которые на утрене после всенощного бдения окрапляют святой водой. Затем православные украшают в домах освященными вербами иконы.

Подробнее >>

Пасха

Самым большим праздником всего христианского народа на Руси считалась Святая Пасха, в этот день почиталось воскрешение Иисуса Христа и его переход от смерти на Земле к жизни на небесах. Люди убирали и украшали свои дома, одевали праздничные одежды, обязательно посещали пасхальное богослужение в церквях и храмах, ходили в гости, угощая друг друга пасхальными крашеными яйцами и куличами, после Великого Поста. Встречаясь люди говорили «Христос Воскрес!», в ответ нужно говорить «Воистину воскрес!» и троекратно целоваться.

Подробнее >>

Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи называлось Красная Горка или Фомин день (от имени апостола Фомы, не верившего в воскресение Христа), она являлась символом прихода весны и долгожданного тепла.

На этот праздник народные гуляния начинались еще ночью и продолжались целый день, молодежь водила хороводы, каталась на качелях, молодые парни встречались и знакомились с девушками. Накрывали праздничные столы с обильным угощением: жареной яичницей, караваями в виде солнца.

Подробнее >>

Лето

Иван Купала

Одним из самых значительных праздников лета был Иван Купала или Иванов День, названный в честь Иона Крестителя и отмечавшийся в день с 6 на 7 июля, в летнее солнцестояние. Этот праздник имеет этническое происхождение и глубокие языческие корни. В это день жгут большие костры, прыгают через них, символизируя очищение тела и духа от греховных мыслей и поступков, водят хороводы, плетут красивые венки из цветов и луговых трав, пускают их по течению и гадают по ним на своего суженого.

Подробнее >>

Ильин день

Один из почитаемых с древних времен народный праздник, к которому приурочено много верований, примет и запретов. В канун праздника в четверг и пятницу пекли обрядовое печенье и прекращали полевые работы. А в сам Ильин день строго запрещалось проводить любую хозяйскую работу, считалось это не принесет результата. Проводилась «братчина», приглашали на общую трапезу всех жителей ближайших селений, а после угощения заканчивались народными гуляньями с песнями и плясками. И главное, Ильин день считается границей лета и осени, когда вода становится холодной, вечера прохладными, а на деревьях появляются первые признаки осенней позолоты.

Подробнее >>

Медовый Спас

В середине последнего летнего месяца, а именно 14 (1) августа, православные христиане отмечали праздник Медового Спаса (спас от слова спаситель), которым почитали смерть семи мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть за свою христианскую веру от древнего сирийского царя Антиоха. Дома посыпались семенами мака, защищавшими их от нечистой силы, первые соты меда, собранные в этот день, когда пчелы прекращали собирать нектар, относились в храм для освящения. Это день символизировал прощание с летом, после которого дни становилась короче, ночи длиннее, а погода более прохладной.

Подробнее >>

Яблочный Спас

19 (6) августа наступал Яблочный спас или Праздник Преображения Господня, у наших предков он был одним из самых первых праздников урожая, символизировавшим начало осени и увядание природы. Только с его наступлением древние славяне могли есть яблоки с нового урожая, обязательно освященные в церкви. Накрывались праздничные столы, начинали есть виноград и груши.

Подробнее >>

Третий Спас

Последний, Третий Спас (Хлебный или Ореховый) отмечался 29 (16) августа, в этот день заканчивалась уборочная страда и хозяйки могли спечь хлеб из нового урожая зерна. В церквях освящали праздничные караваи, также туда приносили орехи, которые как раз поспевали в это время. Заканчивая жатву, земледельцы обязательно вязали последний «именинный сноп».

Подробнее >>

Осень

Покров день

Одни из самых почитаемых праздников осени, пришедшим к древним славянам из Византии, был Покров день, отмечаемый 14 (1) октября. Праздник посвящен событию, произошедшему в 10 веке в Константинополе, когда город был осажден сарацинами, и горожане приносили молитвы о помощи Святой Богородице в храмах и церквях. Пресвятая Дева Мария услышали их просьбы и, сняв покрывало с головы, укрыла их от врагов и спасла город. В это время полностью заканчивались уборочные работы, начиналась подготовка к зиме, заканчивались хороводы и гуляния, начинались посиделки с рукоделием, песнопениями и беседами. В этот день накрывались столы с угощениями, приносились дары убогим и сиротам, обязательно было посещение церковной службы, начиналась пора свадебных торжеств. Брак на Покрова считался в особенности счастливым, богатым и долговечным.

Подробнее >>