классный сборник рисунков на тему для срисовки

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Золовкины посиделки на Масленицу

Народные праздники рисунки

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Нарисовать Масленицу

Народные праздники рисунки

Народные праздничные обряды

Народные праздники рисование

Масленица рисунок

Нарисовать Масленицу

Масленица рисунок

Народные масленичные гуляния

Рисуем Масленицу

Масленица детские рисунки

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Праздник Масленица рисунок

Нарисовать Масленицу

Рисование Масленица

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Праздничные народные гулянья

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Композиция на тему Масленица

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Народные праздники рисунки

Праздник Масленица

Детям о Масленице

Рисование Масленица

Рисование на тему Масленица

Хоровод рисунок

Народные праздники рисование

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Масленица детские рисунки

Народные праздники рисование

Нарисовать Масленицу

Масленица рисунок

Праздничные народные гулянья 5 класс

Народные гуляния иллюстрации

Масленица рисунок

Детям о Масленице

Народные праздники изо

Рисование Масленица

Нарисовать Масленицу

Рисование на тему Масленица

Народные праздники изо

Масленица рисунок

Ярмарочные гуляния

Народные праздники рисование

Народные праздники изо

Масленица рисунок

Композиция на тему народные праздники

Зимние праздники для детей

Масленица рисунок

Масленица сжигание чучела картины

Народные праздники рисунки

Русский народный праздник Масленица рисунки

Народные праздники народов России

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Золовкины посиделки на Масленицу

Тещины вечерки на Масленицу

Дарья Мастракова схемы

Праздничные народные гулянья

Иллюстрации народных праздников

Масленица в древней Руси

Масленица рисунок

Масленица иллюстрации

Е. Штыров. Масленица. Проводы зимы

Рисование Масленица

Народные гуляния иллюстрации

Масленица рисунок

Зимние народные праздники

Художник Ольга Симонова самовар

Народные гуляния иллюстрации

Художница Елена Уварова Пасха

Святочные посиделки

Н. Фетисов — «широкая Масленица»

Иллюстрации к православным праздникам

Масленичные гуляния на Руси

Наивная живопись Натальи Курий

Елена Уварова художник

Композиция на тему Масленица

Праздничные народные гулянья

Масленица рисунок

Иван Рюмахин картины Масленица

Транковский Алексей Иванович Святки

Композиция на тему народные праздники

Встреча весны на Руси

Народный праздник Рождество Христово

Масленица на Руси

Пасха на Руси

Русский народный костюм раскраска

Свадебные традиции древней Руси каравай

Семик праздник на Руси

Крещение картины художников

Н. Фетисов — «широкая Масленица»

Фольклорные рисование

Народный фольклор

Фольклор иллюстрации

Художник Надия Старовойтова зимой

Национальные традиции рисунки

Панов Эдуард русская изба

Народные праздники рисунки

Народная культура фольклор

Русские народные праздники Иван Купала

Вера Павлова художник русские праздники

Лельник красная горка

Федоскинская лаковая миниатюра Старая Русь

Новый год у древних славян

Похищение невесты на Руси

Яблочный спас Осенины

Рисунок на тему национальные традиции

Коляда праздник

Лельник праздник красная горка

Рисунок на Пасху

Сказочные посиделки

Дружба народов России

Ольга Георгиевна Симонова картины

Рисунок на Пасху

Композиция на тему Масленица

Иллюстрация к празднику Ивана Купала для детей

Масленица арт

Курий-Максымив Натали иллюстрации

Народные праздники изо

Посиделки для детей

Иллюстрации Виктора Служаева

Транковский Алексей Иванович Святки

Весенняя фантазия

Плакат многонациональная Россия

Масленица рисунок

Народный обряд колядование

Маковский Масленица

Чаепитие в русском народном стиле

Чувашский край

Масленичные гуляния на Руси

Народный праздник Масленица

Масленица рисунок

Широкая Масленица

Русские народные праздники иллюстрации

Н. Фетисов — «широкая Масленица»

Маслица 2020

Народные гуляния иллюстрации

Масленица на Руси народные гуляния

Зимние праздники для детей

Сжигание чучела Масленицы Васнецов

Народные гуляния иллюстрации

Детям о Масленице

Народные гуляния на Масленицу

Ярмарочные гуляния

Сочивко Сергей Евгеньевич Масленица

Васнецов Масленица

Борис Кустодиев деревенский праздник

Встреча весны

Художник Подверная Мария

Культура моего народа

Масленичные гуляния на Руси

Н. Фетисов — «широкая Масленица»

Праздничные народные гулянья

Народные гуляния иллюстрации

Масленица рисунок

Масленичные гуляния в древней Руси

Русские народные весенние гуляния

Рисование Масленица

Семен Кожин Масленица проводы

Вера Павлова художник русские праздники

Композиция на тему народные праздники

Картины художника Ивана Горобчука

Народные праздники праздник Ивана Купала

МАСЛЕННИЦАНА древней Руси

Народные забавы на Руси

Чайковский пляска Скоморохов

Кустодиев хоровод

Хитрова Тамара Александровна Осенины

Композиция народные гуляния

Н. Фетисов «широкая Масленица», 1990 г.

Народные праздники изо

Масленица гуляния рисунки

Васнецов Масленица

Праздник Масленица в древней Руси

Вышивка крестом Масленица золотое Руно

Çăварни Чувашская Масленица

Народные праздники Коляда

Н. Фетисов «широкая Масленица», 1990 г.

Святки праздник в Рождество

Зимние гуляния на Руси Петр 1 нового года

Русская ярмарка Скоморохи

Масленица картинки

Народные праздники

Народный праздник Масленица

Праздник в изобразительном искусстве

Рисование на тему «ярмарка»

Наталья Курий художник

Праздник Масленица в музей-заповеднике «Абрамцево»

Народные праздники изо

Праздники являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Огромный выбор фото праздничных мероприятий и подготовки к ним смотрите здесь, например «Иллюстрации народных праздников (60 фото)». Смотрите также коллекции «Ирландская Масленица (58 фото)» или «Иллюстрации к празднику Масленица (55 фото)». Вы можете выбрать для себя идею праздничного декора, подготовки к церемонии, выбрать наряд или украшения, подобрать праздничную обувь и образ в целом. Лучшие варианты тортов, капкейков, интерьера и все для создания праздничного настроения для Вас!

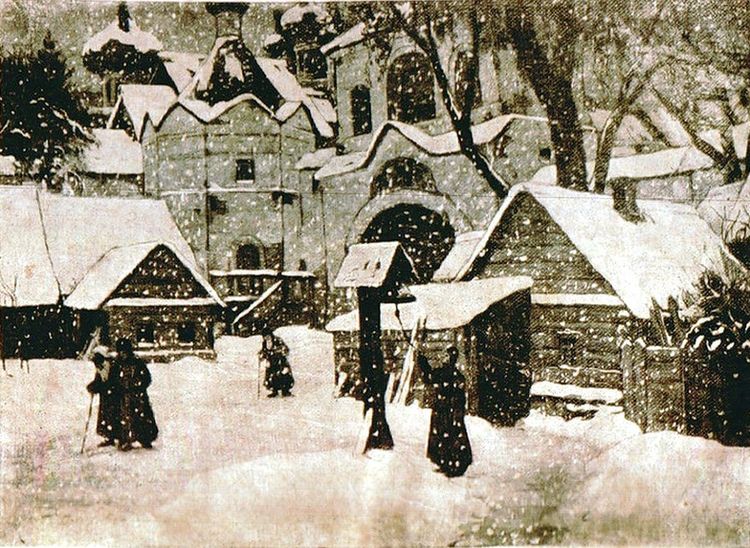

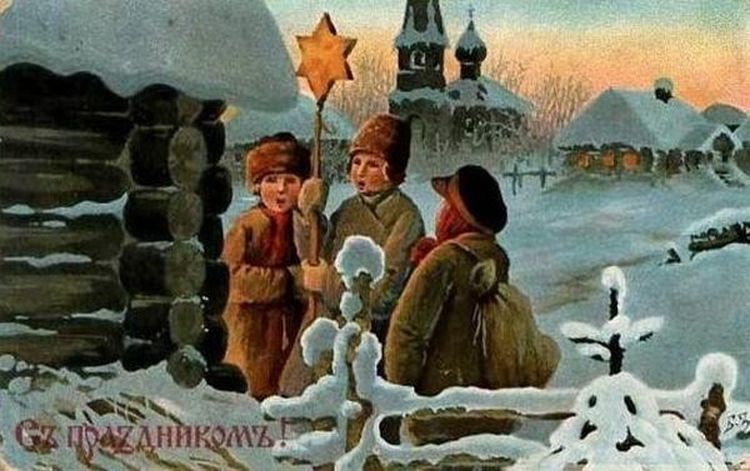

Две недели – от Рождества до Крещения, во времена былые (и не очень) были наполнены праздничными гуляньями, застольями и гаданиями, песнями и танцами, колядками и походами в гости. И весь этот период именовался Святками, а иностранцы называли празднества в эти дни Славянским карнавалом. Что ж, продолжаем «карнавалить»! )))

Соломаткин Леонид Иванович (1837-1883) Ряженые. 1873 г.

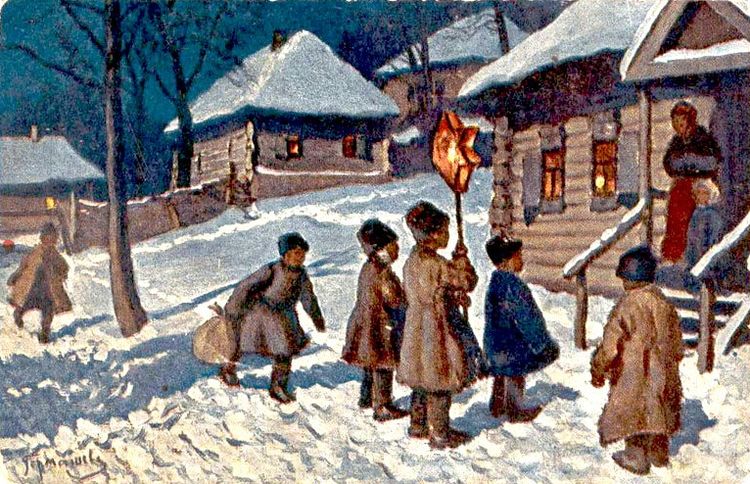

Вячеслав Люйко (Казахстан, род. 1963) Святки. 2011 г.

Герц Юрий Дмитриевич (Украина, род. 1931) Рождество на Верховине. 1997 г.

Ролдугин Игорь Николаевич (род. 1959) Святки.

Чижевский Ярослав (Украина) Рождество. 2014 г.

Святки

Месяц — ласковый кудесник —

Встал, и ясен и пригож,

А в селе — гульба и песни, —

Расходилась молодежь!

Снежный хруст… Возня и шутки,

Брызжут пылью снеговой…

— Как зовут?.. — Зовут — Зовуткой!

— А тебя? — Меня — Бовой!

— Мне кольцо ты не подаришь?

— Подарю, да не при всех!..

С пляской ряженые вышли, —

Ой, умора! Визг и смех!

Месяц, ласковый кудесник,

Зачинает ворожбу…

А в селе — гульба и песни

И гаданье про судьбу…

Александр Ширяевец

1916-1922 гг.

Аксенов Юрий Алексеевич (род. 1950) Святки. 2013 г.

Данилич Тарас Федорович (Украина, род. 1945) Колядники.

Илько Иван Иванович (Украина, род. 1938) Сочельник. Колядники.

Сипович Татьяна Михайловна (род. 1957) Ряженые (Новогодний чёс).

Святки

В зимнем вальсе кружит вьюга,

Всё короче дни!

Ближе к Святкам… и к досугу

Время поверни.

Год прошёл в трудах, заботах –

Жизни карнавал!

Слава Богу, не в банкротах…

Что же он нам дал?

Будем жить, любить, смеяться –

Будем просто жить!

Миром Божьим удивляться –

Меньше, друг, грешить.

Будем в музыке кружиться –

Скоро Рождество!

Зимний вальс… Пусть всё свершится

Сказки волшебство!

© Павел Рупасов, 2012 г.

Далькевич Мечислав Михайлович (1861-1941) Святки в деревне. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1881 г.

Шамота С. Рождество. Вождение козла по польской деревне. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1882 г.

Ткаченко Николай Иванович (1866-1920) Ряженые в Малороссии. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1896 г.

Плошинский Сергей Федорович В рождественскую ночь.

Святочные частушки

На рождественские святки

День почти что с гулькин нос..

Поиграю с милым в прятки —

До любви он не дорос!

Кто к нам в Святки в дверь стучит?

И как бешеный кричит?

К нам пришел колядовать

Твой дружок, ядрёна мать!

У меня милашек много,

В Святки просят все любить!

Обещает жёнка строго

Кое-что мне отрубить!

Половная-Васильева Елена (Украина) Колядники.

Имя автора и название картины не нашел, известно лишь, что это дипломная работа студента Абрамцевского художественно-промышленного колледжа (АХПК) им. В.М. Васнецова (из серии «Русские праздники»). 2010 г.

Калинина Ирина Павловна (род. 1948) Святки. 2003 г.

Муравьёва Дарья, участница народной Студии декоративной Петриковской росписи (ДОЭЦ) Рождество. 2013 г.

Павлова Вера Владимировна (1952-2015) Иллюстрация к книге Е.Левкиевской «Русские праздники». 2008 г.

Павлова Вера Владимировна (1952-2015) Иллюстрация к книге Е.Левкиевской «Русские праздники». 2008 г.

***

Новый год уж повзрослел,

Бойко прошли святки,

Миг гаданий пролетел,

Спеты всё колядки.

Лучше время не найти,

Страсти откипели,

Ночь крещенская в пути!

Заждались купели!

Людмила Егорычева, 2014 г.

Сварог Василий Семенович (1883-1948) Солисты 1910-е гг.

Каразин Николай Николаевич (1842-1908) Ряженые.

Шибанов Евгений Николаевич (род. 1941) Святки. 2005 г.

Гринюк Леонтий Назарович (Украина, род. 1950) Колядники. 1998 г.

Симаков Иван Васильевич (1877-1925) Славельщики.

народные праздники детские рисунки для срисовки

Народные праздники рисунки

Русские народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Русские праздники для детей

Масленица рисунок

Композиция на тему Масленица

Рисование Масленица

Композиция на тему Масленица

Иллюстрации народных праздников

Народные праздники рисунки

Рисуем Масленицу

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Народные праздники для детей

Рисование Масленица

Праздничные народные гулянья

Детям о Масленице

Рисование Масленица

Масленица для дошкольников

Масленица детские рисунки

Народные праздники изо

Масленица для дошкольников

Коляда для детей

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Народный праздник Масленица рисование

Троица хоровод вокруг березы

Масленица детские рисунки

Композиция на тему Масленица

Масленица рисунок

Композиция народные праздники

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Масленица рисунок

Зимние праздники для дошкольников

Ярмарка рисунок

Народные праздники

Русские народные праздники детские рисунки

Народные праздники рисование

Масленица рисунок

Рисование Масленица

Масленичные гуляния на Руси

Символы Масленицы

Народные праздники рисунки

Масленица рисунок

Праздник Масленица рисунок

Композиция на тему Масленица

Масленица рисунок

Нарисовать Масленицу

Иллюстрация на тему Масленица

Композиция на тему Масленица

Комментировать

Комментарии (0)

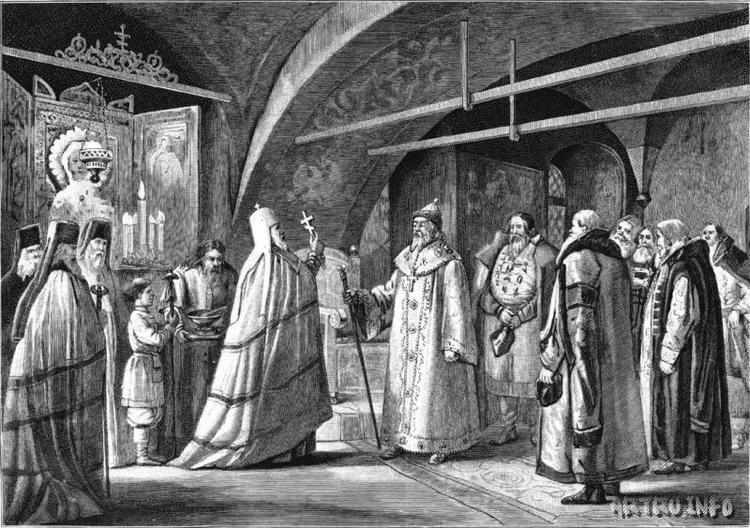

Рождество Христово. Патриарх здравствует государя в Золотой палате.

Бухгольц Фёдор (Теодор Александр Фердинанд) Фёдорович (Густавович) (1857-1942).

Иллюстрация для журнала «Нива». Гравировал Шюблер

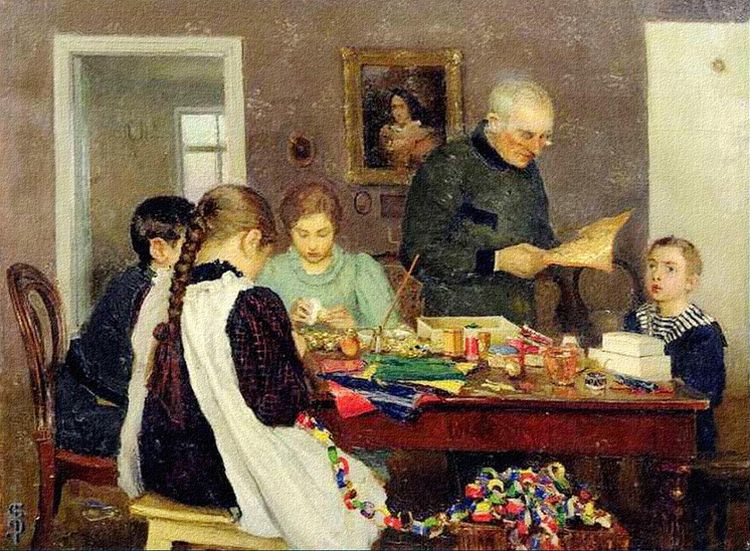

Елочный торг.

Генрих Матвеевич Манизер. Холст, масло.

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

* * *

Рождественский базар.

Бучкури Александр Алексеевич (1870 -1942). 1906 г.

* * *

Подготовительный рисунок к картине «Елочный торг». 1918

Кустодиев Борис Михайлович

Елочный торг.

Борис Михайлович Кустодиев. 1918 г. Холст, масло. 98×98.

Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Краснодар

Полотна на темы праздничного провинциального быта отличаются особой, только для Кустодиева характерной яркостью, многоцветностью и жизненной достоверностью мельчайших деталей. Народные праздники и гуляния нашли свое отражение во многих произведениях художника разных лет. Еще будучи учеником петербургской Академии художеств, Кустодиев темой своей дипломной работы выбрал картину на подобный сюжет. Он ездил по деревням, писал этюды – портреты крестьян, пейзажные зарисовки, жанровые сценки. К этой же теме относится и «Елочный торг» – произведение, созданное художником в 1918 году.

Воспевая быт и нравы русской провинции, Кустодиев удивительным образом сочетал живопись со словесным и музыкальным фольклором – с песней и сказкой. Внимательный, вдумчивый зритель не только видит, но и «слышит» работы художника. Написанная, скорее всего, по памяти, картина не имеет точного географического адреса – это Русь вообще, а не астраханский или костромской елочный базар. Действие на полотне происходит будто «в некотором царстве, в некотором государстве». Просторное небо и золоченые купола церкви над суетливым людским муравейником – кого только нет среди этой пестрой толпы! Реальное удивительным образом сочетается с фантастическим: красочная сказка, полная живых деталей, предстает перед нами. И художник, словно настоящий сказочник, подчеркивал все забавное, игрушечное, что есть в этом незамысловатом повествовании, пряча все серьезное, что может быть в нем скрыто. Елочный базар изображен художником как праздничное зрелище. Пространство картины напоминает сценическую площадку. Расположение фигур, на первый взгляд, дано хаотично: изображение можно продолжить и вправо, и влево. Незамкнутость композиции, ее своеобразная текучесть еще более усиливают это общее впечатление.

Большое место отведено в этой жанровой сценке пейзажу – сказочными кажутся церковные купола на фоне заснеженного неба, в нарядные зимние одежды убраны ели – главный предмет торга на ярмарке. Мазок кисти по холсту художник делал легко, гладко, даже как-то деликатно. Большое значение придавал Кустодиев линии, рисунку, игре цветовых пятен. Светотень в данном случае не имеет большого значения, свет становится весьма условным. Локальные цветовые пятна образуют гармоничное декоративное целое. Закрытое облаками небо не имеет глубины, купола церкви интенсивны по цвету, благодаря чему разница планов сводится почти на нет.

С одной стороны, Кустодиевым подмечены и перенесены на холст подлинные типажи русской провинции, передана реальная атмосфера предновогодней суеты и с другой – праздничный спектакль, костюмированное представление с красивыми декорациями разыгрывает перед нами сам художник. Радостное, ни с чем не сравнимое чувство наполненности жизнью и движением пронизывает полотно. Жизнь в этом произведении видна повсюду: хлопочут, радуются и суетятся люди, в небе рисует свои затейливые узоры снежная зима, и все это действо окутывают свежим хвойным ароматом ели-красавицы.

Мир на картине Кустодиева подобен волшебному фонарю с постоянно меняющимися картинками – можно бесконечно наблюдать за его разнообразной, такой простой, немудреной и вместе с тем полной глубокого смысла жизнью. Голубые и нежно-белые краски картины умиротворяют, радуют, словно убаюкивают, создавая нежную и поэтическую атмосферу ожидания чуда в преддверии праздника – вневременную, всегда современную. Они напоминают нам, вечно занятым и куда-то спешащим, что все в этом мире прекрасно, что жизнь удивительна уже потому, что она есть жизнь.

Из книги: Т. Кондратенко, Ю. Солодовников «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко». Белый город, 2003.

* * *

За ёлками

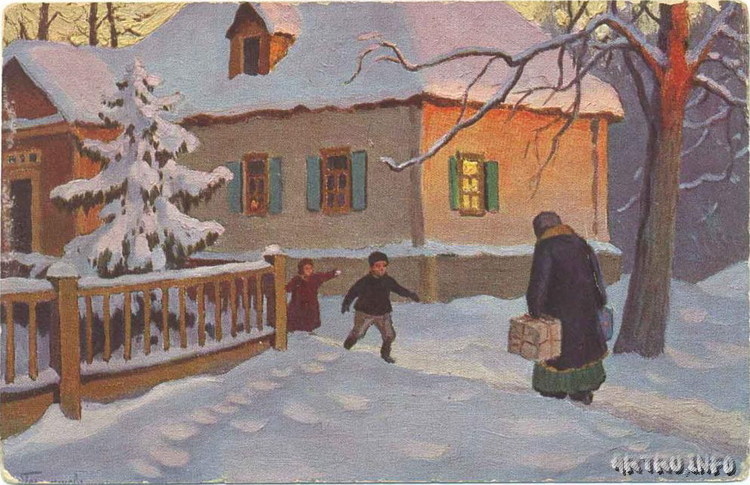

М.М. Гермашев (Бубелло). Открытка

* * *

Возвращение с рождественской ярмарки.

М.М. Гермашев (Бубелло). Открытка

* * *

Подготовка к Рождеству.

Сергей Васильевич Досекин (1869-1916). 1896 г.

* * *

Рождественская ёлка.

Корин Алексей Михайлович.1910 г.

* * *

Елка.

Николай Иванович Фешин (1881-1955). 1917 г.

* * *

Рождественская елка.

Александр Моравов. 1921 г.

* * *

Новогоднее угощение.

Великая княгиня Ольга Александровна Романова (сестра имп. Николая II). 1935 г.

* * *

День Рождества. В монастыре.

Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. Иллюстрация в журнале «Нива»

* * *

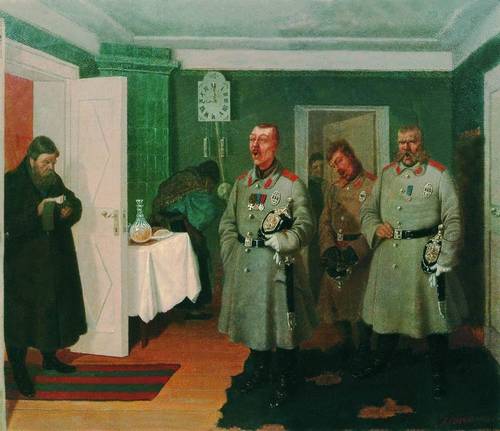

Славильщики-городовые.

Соломаткин Леонид Иванович. 1867 г. Холст, масло

Государственный Русский музей

Славильщицы.

Соломаткин Леонид Иванович. 1868 г. Холст, масло.

Государственный Русский музей

Славильщики.

Соломаткин Леонид Иванович. Холст, масло.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Славильщики.

Соломаткин Леонид Иванович. Холст, масло.

Одесский художественный музей

Славильщики.

Соломаткин Леонид Иванович. 1872 г. Холст, масло. 40,3?51,5.

Ульяновский художественный музей

Городовые-христославы.

Соломаткин Леонид Иванович (1837-1883). 1872 г. Холст, масло.

Пермская государственная художественная галерея

Соломаткин Леонид Иванович (1837 — 1883) посещал классы Императорской Академии Художеств и получил малую серебряную медаль за картины «Именины дьячка» (1862) и «Славильщики-городовые» (1864), которых В. В. Стасов приветствовал как «чудесный свежий отпрыск федотовской школы». Последний сюжет впоследствии неоднократно был повторен, известно не менее 18 авторских реплик, хотя первый вариант не сохранился. Арт-каталог

В картине «В погребке на святочной неделе» Соломаткин изображает своих любимых героев — бродячих музыкантов. Талант — это бремя или дар, счастье или проклятие? Талант — это судьба. Самого художника и его героев талант не сделал счастливыми, но они с достоинством выполняют свое предназначение. Музыканты, изображенные на картине, знавали лучшие дни. Виолончель, на которой играет старик, — это инструмент профессионала, позволяющий музыканту претендовать на некую избранность, свидетельствующий об определенном уровне жизни, оставшемся в прошлом. Старика сопровождает мальчик, подыгрывающий ему на дудочке. По-видимому, ради этого мальчонки, заботливо укрытого теплым платком, старику приходится бродить с тяжелым инструментом из кабачка в кабачок, зарабатывая на хлеб. В помещении стоит елка, украшенная игрушками, а на вешалке висят маски и маскарадные костюмы, придавая всему происходящему фантасмагорический оттенок. Художественная Галерея Фонда поколений ХМАО Югры

* * *

Со звездой.

Репродукция с картины М.Гермашева, издана фирмой «Ришар», отпечатана в типографии товарищества «Р.Голике и А.Вильборг». Петроград, 1916 г.

* * *

Рождественская открытка по рисунку Бориса Зворыкина

* * *

Колядки.

Николай Корнилович Пименко. Втор. пол. 1880-х. Холст, масло. 170х130.

Донецкий областной художественный музей

museum-painting.dp.ua

* * *

Катание на святках.

Бучкури Александр Алексеевич (1870 -1942). Холст, масло.

Масленица – рисунок для детей, изображающий саму главную героиню проводов зимы или веселые народные гуляния, наглядно расскажет малышам об этом празднике. Нарисовать картинку совсем несложно. Но не все дети еще представляют, как это сделать правильно. Поэтому наша статья наверняка будет полезна, ведь в ней мы покажем, как поэтапно рисовать Масленицу и приведем примеры рисунков для срисовки для школьной и детсадовской выставки на эту тему.

Содержание

- Что обычно рисуют на Масленицу

- Рисуем солнышко и блины

- Рисуем чучело Масленицы

- Петрушка или скоморох

- Мишка с гармошкой

- Праздничные гуляния на Масленицу

- Идеи рисунков на тему «Масленица» для детей

Что обычно рисуют на Масленицу

С чем обычно ассоциируется у нас Масленица? Правильно, с целым рядом народных обычаев и проводами зимы. Поэтому наступление весны и праздника, это:

- теплое солнышко;

- веселые гуляния с чаепитием и угощениями;

- блины;

- походы в гости;

- ярмарка;

- катание на санях;

- песни и пляски скоморохов;

- сжигание чучела на костре.

Именно об этих обычаях и стоит рассказать детям, перед тем как приступите к рисованию Масленицы или рисунка для выставки.

Рисуем солнышко и блины

Именно солнышко и круглые румяные блинчики являются символом весны. Раньше Новый год отмечали 1 марта, и круг солнца, колеса или блина означал завершение цикла, конец зимы и пробуждение природы ото сна.

Поэтому для самых маленьких будет самым простым – нарисовать именно солнышко и блинчики.

На середине листа рисуете круг и к нему пририсовываете лучики. Это могут быть и просто палочки, но красивее будут смотреться лучи в виде лепестков подсолнуха.

Внутри круга рисуете личико солнышку, а под солнышком рисуете семь-восемь кругов. Это будут блинчики.

Раскрасьте рисунок желтым карандашом или красками, а потом добавьте немного светло-коричневого и оранжевого цветов, чтобы оживить изображение и придать ему естественности и яркости.

Блинчики на тарелке легко нарисовать и таким вот образом. Осталось только раскрасить и пририсовать рядом баночку с медом или с вареньем. Знатное угощение на Масленицу!

Но это уже вариант рисунка для деток постарше – школьников.

Рисуем чучело Масленицы

Расскажите малышам, что чучело Масленицы, обозначающее зиму, сжигают на костре, чтобы позвать весну и тепло. Начать рисовать такое чучелко также можно в виде солнышка. Рисуете круг и лучики – треугольники.

В нижней части солнышка пририсуйте прямоугольник или квадрат.

Под прямоугольником (это будет верх кофты) рисуете трапецию – юбочку, а по бокам – овалы с волнистой бахромой по краям – это руки из соломы. Пририсуйте на платье чучела фартук, а под самой фигуркой пририсуйте палку, на которую она насажена.

Раскрасьте чучело Масленицы яркими восковыми карандашиками.

Для детей постарше есть вариант Масленицы в карандашном исполнении, немного сложнее.

Под чучелом обычно рисуют костер. Начинают его рисовать тоже с круга и лучиков, как и солнце. Посмотрите, как просто получается потом изобразить костер с дровами! С таким рисунком легко справится любой ребенок.

Если решили рисовать с детьми красками, то лучше всего взять гуашь. Она ровнее ложится на лист и не растекается – в отличие, скажем, от акварели. Как нарисовать Масленицу гуашью пошагово, посмотрите на видео.

Используя технику прорисовки деталей Масленицы, отталкиваясь изначально от креста с кругом вверху, несложно нарисовать и такие интересные варианты чучела, как на примерах ниже.

Петрушка или скоморох

Одним из героев народных ярмарок и гуляний на Масленицу является скоморох или балаганный Петрушка, кукольные представления с которым всегда были неотъемлемой частью праздника. Особенно, конечно, в старину, но и сейчас этот забавный персонаж не забыт.

Нарисовать Петрушку легко, посмотрев на пошаговый мастер-класс на фото.

В качестве варианта, доступного для срисовки детям, ниже представлены еще несколько интересных изображений скоморохов.

Мишка с гармошкой

Скоморохи нередко выступали на праздничных ярмарках на пару с дрессированными медведями. Чтобы вписать мишку в композицию рисунка на тему Масленицы, попробуйте для начала вместе с малышом нарисовать его отдельно.

Начинаете рисунок с круга – это будет головы мишки. Пририсовываете к ней уши и внутри круга рисуете мордочку – нос, глаза, рот.

Гармошка рисуется двумя полу-дугами и по краям – с двумя прямоугольниками. А затем уже идет прорисовка мехов гармоники (зигзагов) и рисунка на панели, а также лап медведя. Все получится легко и просто, если следовать фото-инструкции.

Праздничные гуляния на Масленицу

Научившись рисовать основные символы и героев праздника Масленица, будет уже проще составить большую композицию народных гуляний. Традиции праздника обязательно должны быть отображены на рисунках.

Ребенок, зная, как празднуют Масленицу, может или срисовывать готовые варианты сюжетов, или придумывать свои.

Блины, их приготовление и чаепитие с блинами и сладостями – прекрасная тема для рисунков на Масленицу.

Сжигание чучела Масленицы – также популярная тема для рисунков на проводы зимы.

Песни и выступления артистов-скоморохов и пляски с дрессированными медведями, хороводы вокруг шеста с колесом, забава со столбом, когда нужно залезть на самый верх и достать приз – все это непременные народные традиции на ярморочных гуляниях.

Катания на санях и хороводы вокруг чучела Масленицы – еще одна идея для рисунков к этому празднику.

Блины и сладости в этот день достаются не только людям, но и домашним животным. Все вокруг должны быть счастливы и сыты на Масленицу.

В этот веселый праздник все идут друг к другу в гости, несут блины и радостное настроение.

Если родители помогут, то нарисовать рисунок к Масленице смогут даже самые маленькие детки.

На видео посмотрите пример рисунка на масленичные проводы зимы, где показаны праздничные гуляния и отражены основные традиции этого праздника. И – попробуйте вместе с ребенком нарисовать такой же рисунок.

Идеи рисунков на тему «Масленица» для детей

Посмотрите эти детские рисунки на Масленицу для вдохновения.

Всех православных, живущих в России, в Литве и в Белоруссии, в Сербии и на Украине, в Казахстане, Молдавии, Кыргызстане, Черногории, Македонии и в Албании; Боснии и Герцеговине, а также в Грузии и на Ближнем Востоке поздравляем со Светлым Рождеством Христовым!

Главный зимний праздник православных в России – Святки. Праздник приурочен к дням зимнего солнцеворота, и длится две недели с Рождества и до Крещения.

Святки, святые вечера – с 25 дек. по 5 янв. (по ст. ст.) включавшие в себя празднества и обряды в честь наступившего нового, солнечного года, были известны ещё в дохристианской Руси и носили ярко выраженный языческий характер. Во время Святок происходил целый комплекс особых обрядов: славление Христа, колядование, игры ряженых, гадания, игрища – всё молодёжные забавы.

Колядование проводилось трижды: в Рождественский сочельник (24 дек. ст. ст.), накануне Васильева дня (в ночь с 31 дек на 1-е янв.) и в Крещенский сочельник. Васильев день – канун Нового года, слившийся вместе со Святками. В прежние времена именовался Авсенем. В России Новый год начинался в марте, то Авсень отвечал за первые весенние посевы. Великий князь Всея Руси Иван Третий Васильевич перенёс Новый год на сентябрь. А Пётр Первый Алексеевич– на январь.

В состав святочных обрядов входит гадание, где по каким-либо особым знакам стараются узнать, предугадать человеческий жребий, своё будущее. Верить или нет в ворожбу — личное дело каждого православного. Гадание в язычестве составляло одно из главных обрядов богослужения. В православии оно запрещалось и преследовалось. Силён, о-о-ой, как силён в православных дух язычецкой! Поэтому гадания вообще, а святочные гадания в частности проводились вечером или ночью, вдали от посторонних глаз, в бане, например. Отчаянные девицы ходили в одиночку в баню и, гадая на суженого, должны были ощутить чьё-то прикосновение. Если таковое случалось, значит быть в этом году девице замужем, а нет — сидеть в девках ещё год. К тому же, если по ощущению рука была гладкой, то жених будет бедняком, ежели мохнатой — богатым.

Как происходит гадание? В яндову наливается сырая вода, по ней пускаются скорлупки грецких орехов, в каждой из которых — маленькая свечечка. Каждая из девушек зажигает свою свечу. Скорлупки со свечками плавают по воде несколько минут. По пламени свечи гадали на судьбу. Тихое пламя означало тихую, ровную жизнь, без особенных волнений и неудач. Более яркое, с перемигиванием – жизнь поинтересней. Совсем яркое, с потрескиванием – очень веселую, бурную, со многими приключениями, жизнь. Тусклое – жизнь печальную и недолговечную. Красное – к горю, желтое – к радости, цвета червонного золота – к очень хорошей жизни. Пламя с копотью – к несчастью. Если какая-то свечка гаснет, то в этом году замуж не выйти. Которая потонет, значит умереть незамужнею. Та, у которой прежде догорит свеча в скорлупке, первой выйдет замуж.

Кот, этот мистический зверь одним своим присутствием в комнате увеличивает точность любого гадания. Кошки обладают особым чутьём, считается, что они могут видеть духов, мистических существ и общаться с ними. Коты всегда и везде присутствуют при проведении ритуалов.

Кот, этот мистический зверь одним своим присутствием в комнате увеличивает точность любого гадания. Кошки обладают особым чутьём, считается, что они могут видеть духов, мистических существ и общаться с ними. Коты всегда и везде присутствуют при проведении ритуалов.

Морозна ночь, всё небо ясно…

…На месяц зеркало наводит, но в тёмном зеркале

одна дрожит печальная луна…”.

Художник Тимошенко Лидия Яковлевна (1903-1976). Работала над иллюстрациями к роману А.С.Пушкина “Евгений Онегин” в технике гризайли (1951-1954) и в технике цветной литографии (1960-1967). Работы Лидии Яковлевны хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и в других музеях страны.

Этот известный портрет, написанный с приехавшей из Сибири постоялицы гостиницы, где Врубель сам в это время проживал, наполнен атмосферой загадки и тайны. Это ощущение создаётся как самим техническим исполнением, так и выстраиванием соответствующего интерьера, выражением лица “гадалки” и изысканной “орнаменталистикой” (“Орнаменталистика и архитектура, — говорил художник, — это музыка наша”). Если верить обмолвкам Врубеля, сделанным в разговорах с друзьями, то женщина, послужившая моделью, была влюблена в него. Так или иначе, этой картине свойственна какая-то странная интимность.

А Константин Егорович Маковский за колоритными деталями отправляется в глубь веков: его картина про гадание с помощью того же петуха изображает явно допетровское время.

Принцип гадания на петухах следующий: сняв с насеста петуха, приносят его в ту комнату, где заранее приготовлены на полу в трёх местах вода, хлеб, золотые, серебряные или медные кольца, серьги, монеты. Птицу пускают на пол и смотрят какую вещь она клюнет прежде всего. Можно просто посчитать, сколько петух съел зёрен: если количество чётное, год будет хорошим. Если девушек больше, чем одна – на полу выкладывают круг из серёжек, колечек, перстеньков, принадлежавших разным девушкам. Чью вещицу петух клюнет первую – та и выйдет в этом году замуж. Но замуж выйти дело не хитрое (гы-гы). А, вот, кто её суженый – знать любопытно любой девушке. В этом случае, как писалось выше, на полу ставят воду, зёрна, уголь, колечко или серёжки. Если петух или курица станет пить воду, муж – пьяницей будет; если птица будет клевать хлеб – муж будет достаточный; если петух клюнет, согласно своему петушиному мОзгу, уголь, муж попадётся бедный. Ну, а, если клюнет какую-нибудь вещицу драгоценную — согласно поверьям, определит богатого суженого.

Как правило, такие гадания проводились под присмотром старшей опытной женщины, которая и вызывала на контакт нечистую силу с таким призывом: “Отступитесь, ангелы! Приступитесь дьяволы! Собирайтесь черти, большие и малые, изо всех болот и омутов и расскажите как год проживет...”,- и называла имя девицы, на которую ворожили. Кроме того эта женщина должна была присматривать за девушками, чтобы вовремя принять меры по их защите от нечистого, а также ввести и вывести из состояния прострации.

Гадание на зеркалах производят только самые-пресамые бедовые, дерзкие и отчаянные девки, которым более осязательно и более серьёзно хочется ознакомиться со своим будущим. Гадание на зеркале или наведение зеркал всегда сопряжено с тишиной и молчанием, а вместе с тем с безлюдностью, для чего избирается ночь. Средств к гаданию на зеркалах много. Иногда при гадании на зеркалах использовали петуха, крик которого должен был отпугнуть нечистую силу, появившуюся в зеркале. Так, увидев что-либо страшное, девушка с испугу сильно сжимала птицу и та издавала крик. Дьявола, чёрта, сатану, etc, что бы не поминать всуе и не привлечь к себе, называли иносказательно: «не чистый», «дядька», «не чистая сила», «лукавый».

“Светлана” Александра Новоскольцева выглядит слишком уж бесстрашной, напоминая опытную гадалку. Отсюда куда более опасный способ ворожбы — не с одним, а с двумя зеркалами: ставят два зеркала одно против другого; девушка ставит две свечи на стол. А другое зеркало устанавливает за собою, таким образом поместившись между двух зеркал, очерчивая вокруг себя круг зажжённою лучиною, которой был зажжён огонь в Сочельник, глядит внимательно в поставленное перед собою зеркало. Тут непременно покажется суженый, который будет глядеть через плечо гадающей. Нужно вовремя, не оглядываясь, зачураться: “Чур меня, чур!”. Видение исчезнет.

Самым страшным святочное гадание считалось, когда образ появлялся воочию перед взором гадающей девицы при помощи зеркал, по народным поверьям имеющих связь с потусторонними мирами. Выставленные друг против друга два зеркала в отражении создавали коридор, откуда должен был показаться суженый. И что интересно, если девушка не была знакома с будущим супругом, то она видела лицо своего суженого, а если была с ним знакома, то затылок.

Пимоненко любил создавать жанровые сюжеты на темы быта и обычаев жителей Малороссии.

На картине мы видим двух девушек-украинок. Воск от горящей свечи капает в чашу, стоящую тут же на лавке. Одна из девушек остывший в холодной воде кусочек воска подносит к стене, и обе рассматривают тень, отбрасываемую этим кусочком. Без практики и хорошего воображёния профиль любимого разглядеть вряд ли удастся, но если в воске заметны круги или нечто в форме яйца, то, по славянским поверьям, стоит ждать замужества в наступившем году. В комнате темно, и напоминает зрителю, что гадать лучше всего не в одиночку — не так страшно, к тому же подруга всегда поможет с расшифровкой знаков, особенно когда речь идет о таком сложном гадании, как гадание на воске. Лица девушек на картине радуют глаз зрителя – лИца, словно срисованные с наших совремённиц, лучатся удивлением, предвкушением чуда… Как никак Святки – время гаданий, попытка узнать свою судьбу. Женское любопытство не истребимо… А какая на этом полотне игра света… автор – просто кудесник, волшебник. Чувствуется, что Николай Корнилович любуется своими девушками, они милы его сердцу.

В своей ранней картине “Гадание на святках”, написанной в 1881 году, Рябушкин изобразил народный обычай: крестьянские девушки льют на воду растопленный воск, стараясь по характеру застывших фигур угадать будущее. Несмотря на сходство девичьих лиц, явную идеализацию образов, нетрудно заметить любовное отношение к своим героям. В данном случае можно видеть ту поэтическую трактовку темы, эмоциональное звучание колорита, которые будут присущи его лучшим произведениям в дальнейшем. Героини картины показаны довольно условно, хотя автор всячески пытается передать эмоциональность и заинтересованность на лицах девушек, тогда как стоящая немного поодаль женщина постарше с ребенком на руках выглядит более отстранённой — её гадания на суженного уже в прошлом. Хорошо знакомый с крестьянской средой, Андрей Петрович любовно и детально выписывает подробности быта, предметы обстановки — прялку, печку, палати, уголок с иконами и лампадой.

Иногда было и так, что гадательницы делали в просторной избе несколько таких кругов из воды, хлеба, золотых или серебряных бездЕлиц, каждая для себя, и приносила каждая для себя своего петуха из дому.

Егор Григорьевич Солнцев пишет сценку о святочном гадании с помощью петуха (судьба гадающей зависит от того, подойдет птица к тарелке с деньгами, или к зеркалу и т.п.).

В отличие от Пимоненко, изобразившего незамужних простоволосых девушек, художник XIX века Егор Солнцев (“Гадание с петухом”, 1844) в том же сюжете пишет девушек в шапочках-“сороках”, украшенных жемчугом и лентами. Этот самый дорогой элемент народного костюма декорировался богаче всего и включал в себя до 20 элементов. В зажиточных крестьянских семьях молодым девушкам разрешалось надевать такой головной убор лишь по самым большим праздникам, например в предверии Рождества.

Гадать можно на любовь и отношения, на суженого, на будущее и т. д. Гадание требует особой подготовки, иначе предсказание будет неточным. Настраивание на процесс должно проходить в тихом месте, где никто не помешает, желательно поздним вечером либо ранним утром. Важно отвлечься от бытовых проблем и посвятить гаданию все мысли. Перед раскладом рекомендуется убрать из комнаты лишние вещи, застелить стол скатертью и зажечь свечу. Необходимо сосредоточится на вопросе и найти ответ. Для гадания необходимы карты, которыми раньше не играли – гадание будет неверным.

Алексей Гаврилович — автор бесчисленных изображений крестьян за работой и отдыхом. Считать эти картины жанровыми трудно: слишком много в них романтизма и поэтичности.

“Гадание на картах” изображает двух девушек, одна из них гадает своей подруге. Карты предсказывают “позднюю дорогу, свидание с бубновым королем и сердечные хлопоты”. В то же время девушке грозят какие-то неприятности от “крестовой дамы”, возможно, разлучницы. Бубновый туз в руках обещает письмо или известие.

Гадание на картах имело в России в ХIХ веке (и в XXI веке тоже) широкую популярность. По общему мнению, карты обладали магической силой и могли рассказать о прошлом человека или предсказать его будущее. Гадание было своего рода игрой, которой с увлечением предавались и в великосветском обществе, и в крестьянской среде. На картине молодая девушка гадает своей подруге. Карты предсказывают “позднюю дорогу, свидание с бубновым королем и сердечные хлопоты”. В то же время девушке грозят какие-то неприятности от “крестовой дамы”, возможно, разлучницы. Бубновый туз в руках обещает письмо или известие.

Василий Андреевич Жуковский и перевёл сказки братьев Гримм, и создал на их основе свои “русские народные”. Балладу Готфрида Бюргера про девицу Ленору, гадающую на жениха, Жуковский переложил в 1813 году. Героиня меняет национальность и имя, антураж преображается с немецкого на русский. Произведение имело колоссальный успех и подарило нам изобретённое поэтом имя Светлана. И только Александр Сергеевич прервал шествие Светланы, дав своей героине имя «Татьяна«.

Романтическая, мистическая атмосфера гадания крещенским вечером, созданная Жуковским, вдохновила и художников — тем более что Светлана описана была как красавица. В балладе Василий Андреевич описывает всевозможные способы гадания, вплоть до дословного воспроизведения заговоров.

Характерно, что Бруллов, за единственным исключением “Гадающей Светланы”, написанной на сюжет баллады Жуковского В. А., не писал русских сцен. Русский народный костюм наконец получил полноправную прописку в высоком академическом искусстве.

В 1835 году картина “Последний день Помпеи” прибыла в Россию. С нею ознакомился государь Николай Павлович, и пожелал увидеть автора картины. В 1836 году, выполняя желание их величества, Брюллов тронулся в путь; по дороге в СПб, Брюллов остановился в Москве у Алексея Алексеевича Перовского, арзамасца (Арзамасское общество неизвестных людей), автора сказки “Чёрная курица, или Подземные жители”. Был канун Святок (6 января), и Карлу Павловичу удалось наблюдать обряд гадания в доме своего друга. Девушка с русой косой, в кокошнике и в русском сарафане сидит спиной к зрителю. Перед нею в высоком подсвечнике горит свеча, Светлана испуганно и напряжённо вглядывается в зеркало в фигурной раме. Эта картина сразу же предлагает пример наиболее опасного гадания. Выглядывать суженого эффективней там, где может обитать нечисть: в подвалах, на чердаках, в кладовках, а после этого гадательное зеркало нельзя хранить в доме.

Иногда при гадании на зеркалах использовали петуха, крик которого должен был отпугнуть лукавого, появившегося в зеркале. Так, увидев что-либо страшное, девушка с испугу сильно сжимала птицу и та издавала крик – видение, разумеется, исчезало.

Картину приобрёл В. П. Орлов-Давыдов. После Октября картину передали в Харьков, где её можно будет увидеть после того, как город добровольно войдёт в состав России. Сейчас картина спрятана в запасниках.

Картину Орест Адамович написал в Неаполе. “Гадалка со свечой” – поиск некоего образа для большой работы “Тибуртинская сивилла”. В этой работе художник изучал игру красок при освещении свечой. Кипренский прихотливо и невероятно тонко описал внутренний мир страстной, юной цыганки, всматривающейся в неведомое будущее. Портрет цыганки купил граф Дм. Ник. Шереметев, сын графа и крепостной актрисы. В его дворце на Фонтанке жил Орест Адамович.

Перед ворожеей мы видим карты, сверху колоды — туз пиковый — это известие о событии немаловажном и часто вызывающее тревогу или страх, это потеря или вынужденный отказ от чего-то. Возможно об этом тревожном известии и задумалась юная ворожея. Карточные гадания — любимая забава представительниц слабого пола, долгое время были доступным лишь дамам из высшего света. А всё из-за запрета на карточные игры для простого народа.

Приступив к гаданию, необходимо тщательно перетасовать колоду. Снимать карты нужно левой рукой. Она, в смысле, рука, связана с интуицией, сакральным миром и магическим искусством. Недаром в Средние века левшей сжигали на кострах, как колдунов и ведьм.

Текст составлен на основе книги И. И. Шангиной “Rусские традиционные Праздники”.