ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЧАС. История одной фотографии.

Цели: развивать умение анализировать нравственные проблемы и отстаивать свою точку зрения;

— формировать умение критически относиться к себе, давать оценку своим поступкам;

— побуждать детей к поиску нравственных идеалов.

— воспитывать интерес к семейным традициям.

Форма проведения: дискуссия.

Оборудование: фотографии.

«Нам бы про душу не забыть,

нам бы немного добрее быть…»

В.Шукшин.

-

Оргмомент.

-

Вызов.

У каждого в семье есть фотоальбомы. Фото – это своего рода история семьи. До недавнего времени фотографии играли большую роль. Все хотелось запечатлеть, то есть оставить отпечаток в памяти. Фотографии хранились и передавались из поколения в поколение. Сейчас, конечно, отношение к фотографированию и фотографии изменилось.

– У кого есть дома семейные фотоальбомы?

— Как часто вы их листаете, пересматриваете в семейном кругу?

— Нравится ли вам это занятие?

— А у кого есть распечатанные фотографии за последние 3 года? Много их?

Вот видите — мало. Все в телефоне, компьютере. Но есть фотографии, которые отражают не только историю семьи, но и целых народов, стран, эпох.

— Как вы это понимаете? Что может быть запечатлено на таких фото? (Великие стройки, природные явления, полеты в космос, необыкновенные встречи, явления, открытия и т.д.) Такие фотографии делают фоторепортёры. Это люди, которые ради одного снимка готовы лететь в любую точку земного шара.

3.Осмысление.

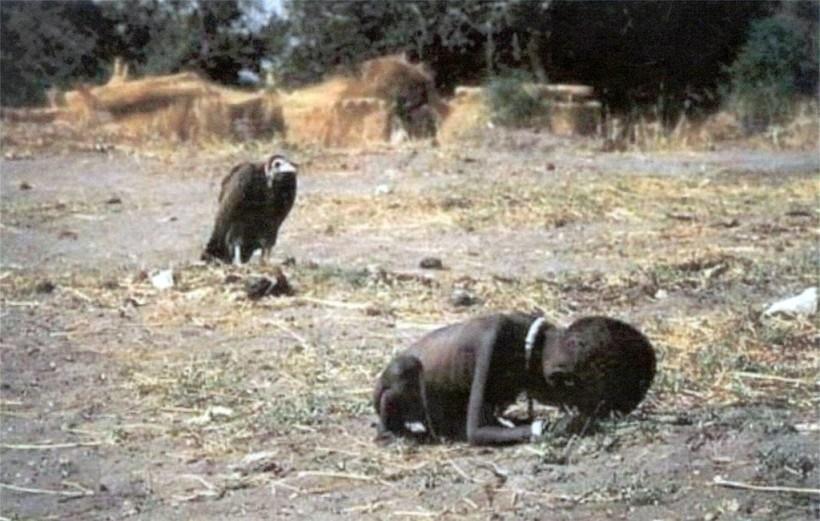

А) Сегодня я хочу познакомить вас с одной фотографией, которая стала судьбоносной для фотокорреспондента. Услышала я эту историю совсем недавно по телевидению и не могла не поделиться с вами. Я думаю, что и вы не останетесь равнодушными .

Б)Чтение текста с остановками. Применение метода «Дерево предсказаний».

Герой моего рассказа – Кевин Картер. Сначала был продавцом в фотомагазине, затем стал фотокорреспондентом. Его первые фотографии публиковались в местном журнале — Картер занимался спортивными репортажами. Однако бунты в «черных» районах ЮАР, особенно частые в 1984-м, заставили Картера сменить специфику. Картер бросился в гущу событий с фотоаппаратом наперевес. Он специально прилетел в Судан, снимать сцены голода в маленькой деревне. Устав от съемки умерших от голода людей он вышел из деревни в поросшее мелким кустарником поле и внезапно услышал тихий плач. Оглядевшись, он увидел лежащую на земле маленькую девочку, по всей видимости, умирающую от голода. Он хотел сфотографировать ее, но внезапно в нескольких шагах приземлился гриф-стервятник. Очень осторожно, стараясь не спугнуть птицу, Кевин выбрал наилучшую позицию и сделал снимок.

— Ребята, я хочу, чтобы вы сказали, что бы вы сделали дальше? Не забудьте, вы – прежде всего человек, а потом фотограф. (Ответы детей с аргументацией).

— Предположите, что сделал фотограф? ( Ответы детей записываются на стикеры и приклеиваются на дерево в качестве веток).

Выслушав, все предположения, учитель читает текст дальше.

После этого он подождал еще минут двадцать, надеясь, что птица расправит крылья и предоставит ему возможность сделать кадр лучше. Но проклятая птица не шевелилась и, в конце концов, он плюнул и ушел. Через день он вернулся в Йоханнесбург (ЮАР). В это время голод в Судане был «модной» темой и «Нью-Йорк Таймс» сразу же купил его фотографию. 26 марта 1993 года она была опубликована. Что тут началось! Фотография сразу же стал символом бедственного положения в Африке, а Кевин Картер стал знаменитостью. Это была победа! Но настоящая победа пришла позже, 23 мая 1994 года, когда Картер получил Пулитцеровскую премию. Огни Нью-Йорка зажглись для Кевина Картера в 1994-м году.

«Оказалось, что подобные снимки могут стать модным выгодным бизнесом» — заявила директор его фотоагенства Sigma Элайн Лаффонт. Лучшие рестораны города кормили его за счет заведения, лучшие девушки города мечтали об его обществе, Картера ждали на лучших светских раутах. Истерия вокруг Кевина началась после вручения ему Пулитцеровской премии за один единственный снимок — не за совокупность работ, не за вклад в историю журналистики. За один кадр.

И лишь одно омрачало радость. Сначала тихо, потом все громче и громче стал звучать вопрос…

— Ребята, а какой вопрос вы бы задали этому человеку? (Выслушиваются все вопросы).

— А какой вопрос могло задавать общество? ( Выслушиваются предположения, записываются на стикеры и наклеиваются на дерево).

Выслушав все предположения, учитель читает дальше.

«А что случилось с девочкой? Почему он не помог ей?» Газеты больше не называли его «гениальным фотографом». «Человек, спокойно настраивающий свой объектив, чтобы снять мучения маленькой девочки, — писал журнал «Тайм» (Флорида), — все равно что хищник, еще один стервятник».

Позже Картер говорил друзьям, что жалеет о том, что не помог девочке: ведь рядом был лагерь Объединённых Наций, где голодающим оказывали помощь. Но было уже слишком поздно. Он впадает в глубокую депрессию. Теряет славу.

— Предположите, что стало с этим фотографом. (Записи на стикерах с аргументацией).

Учитель дочитывает текст.

Через два месяца после получения премии Кевин Картер покончил жизнь самоубийством.

В) Проблемный вопрос.

Фотокорреспондент был профессионалом, он сделал фото, которое рассказало миру о многом, но ….

— О чём рассказало фото? О чем можно узнать по фото?

— Как бы вы продолжили мысль после слова «но»?

— Почему сразу никто не задал вопрос о судьбе той девочки?

Поступок Кевина Картера заставляет задуматься многих фотожурналистов над вопросом о том, как быть и что сделали бы они в подобной ситуации. Точного ответа нет, каждый решает сам.

-

Рефлексия.

Подведем итоги нашей сегодняшней беседы.

-Проанализируйте свои чувства.

-С каким чувством вы уйдете с урока?

— Захочется ли вам поделиться этой историей с другими?

— Составьте синквейн к слову «Фотография».

5. Домашнее задание. Пересмотрите свои фотоальбомы в семейном кругу. Найдите интересную с вашей точки зрения фотографию и расскажите о ней.

Час интересной информации: «Экскурс в историю фотографии»

Цели: 1. Пополнять запас знаний детей, учить отслеживать исторический ход событий;

2. Воспитывать интерес к «добыванию» знаний, содействовать в стремлении детей к познанию;

3. Развивать память, мышление, наблюдательность, внимание.

— Ребята, посмотрите, пожалуйста на экран, а потом мы с вами обсудим тему нашего занятия. (на видео представлен видеоролик- слайдшоу осенних фотографий)

— Тематика нашего потока ( к нам дети приезжают на 18-19 дней по путёвкам и период их пребывания называется «поток») носит название «Осенних красок хоровод». Вы посмотрели видео. Чему оно посвящено? (ответы детей). Что вы увидели? (ответы детей)

— Гёте в своём произведении «Фауст» сказал: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» Скажите: можно ли остановить мгновенье? (ответы детей, приводящие к тому, что это возможно при помощи фото) А вы никогда не задумывались о том, какова история фотографии? Что вы знаете об этом? (ответы детей) Я вам предлагаю отправиться в историческое путешествие рождения фотографии.

— Слово «Фотография» произошло от греческих фото – свет, граф – рисую, пишу – рисование светом, светопись – была открыта не сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен труд ученых многих поколений разных стран мира.

— Итак, с чего же всё начиналось?

— О химических свойствах солнечного света люди знали очень давно. Ещё в древности любой человек мог сказать, что солнечные лучи делают цвет кожи более тёмным, догадывались о воздействии света на искрение драгоценных камней.

В 350 г. до н.э. древнегреческий философ Аристотель в одной из своих работ отметил, что свет, проникающий в темную комнату через небольшое отверстие в ставне, образует на противоположной стене изображение предметов, находящихся на улице перед окном, а ведь именно это и является принципом работы камеры-обскуры (что в переводе с латыни означает «темная комната»).

По- настоящему применять первый аналог фотографии стали ещё в X в. н.э.

Применение это заключалось в так называемой камере обскура и он существовал за несколько столетий до появления фотографии. (демонстрация иллюстрации). Представляет она собой полностью тёмное помещение, одна из стен которого имела круглое отверстие, пропускающей свет. Благодаря ему на противоположной стене появлялась проекция изображения, которое художники того времени «дорабатывали» и получали красивые рисунки. Изображение на стенах было перевёрнутым, но это не делало его менее красивым. Открыл такое явление арабский учёный из Басры по имени Альгазен (рисунок). Он на протяжении долгого времени занимался наблюдением за световыми лучами, а явление камеры обскура впервые было замечено им на затемнённой белой стене своей палатки. Использовал учёный её для наблюдения за затемнениями солнца: уже тогда понимали, что смотреть на солнце напрямую очень опасно.

Пришло время, когда камерой-обскурой стали называть ящик с двояковыпуклой линзой в передней стенке и полупрозрачной бумагой или матовым стеклом в задней стенке. Такой прибор надежно служил для механической зарисовки предметов внешнего мира. Перевернутое изображение достаточно было с помощью зеркала поставить прямо и обвести карандашом на листе бумаги.

Фотографию, и сам способ её создания, всегда называли убийцей изобразительного искусства. Однако считается, что принципы фотографии широко использовались художниками Ренессанса – Леонардо Да Винчи, Микеланджело и другими. В середине XVI столетия итальянский ученый Джованни Баттиста делла Порта, написал эссе о том, как можно использовать камеру-обскуру чтобы облегчить рисование. Он проецировал изображение людей, стоящих снаружи камеры-обскуры на холст внутри неё (камера-обскура в данном случае была большой комнатой) и затем рисовал по полученному изображению или копировал его.

Процесс использования камеры-обскуры выглядел очень странным и пугающим для людей в те далекие времена и Джованни Баттиста вынужден был отказаться от своей идеи после того, как его арестовали по обвинению в колдовстве.

Рисунок изображает работу в камере-обскуре как это выглядело в то время. ( рисунок)

Это была «фотография до фотографии». Труд рисовальщика был упрощен. Сегодня можно констатировать, что камера-обскура была прототипом современного фотоаппарата. Несмотря на то, что она выглядит ненужной сегодня, многие люди все ещё находят её занятной и используют для целей искусства или просто для забавы. Установка пленки и запечатление изображения было логическим продолжением.

Если вы пожелаете создать камеру-обскуру – в сети можно найти массу примеров и советов как это сделать.

Главной предпосылкой и успешной попыткой к первой фотографии можно назвать доказательство Иоганном Генрихом Шульцем в 1725 году того, что именно свет, а не тепло, заставляет серебряную соль становиться тёмной. Сделал он это случайно: пытаясь создать светящееся вещество, он перемешал мел с азотной кислотой, и c небольшой долей растворённого серебра. Он заметил, что под влиянием солнечных лучей белый раствор темнеет.

Это натолкнуло учёного на ещё один эксперимент: он попытался получить изображение букв и цифр, вырезая их на бумаге и прикладывая к освещаемой стороне сосуда. Изображение он получил, но у него даже мыслей не было о его сохранении. На основе работ Шульца, учёный Гротгус установил, что поглощение и излучение света происходит под влиянием температуры.

Позднее, в 1822 году ( это почти 200 лет назад), было получено первое в мире изображение, более-менее привычное для современного человека. Получил его Жозеф Ньсефор Ньепс, но кадр, который он получил, не сохранился должным образом. Из-за этого он продолжил работу с большим усердством и получил в 1826 году, полноценный кадр, названный «Вид из окна». Именно он вошёл в историю как первая полноценная фотография, хоть и до привычного нам качества было ещё далеко (демонстрация фото). Ньепс намазал на металлическую пластину тонкий слой асфальта и выставил ее на солнце в камере-обскуре. В связи с особенностями технологии, экспозиция длилась восемь часов, так что солнце на фотографии успело пройти с востока на запад, осветив обе стороны изображенного здания. Так он получил первое в мире «отражение видимого». Снимок получился не самого лучшего качества, но именно с него начинается история фотографии. На этой фотографии, конечно, нет никакой композиции, поскольку в то время фотография рассматривалась не как искусство, а как техническая инновация.

Как уже говорилось ранее, к этому времени люди уже знали, как спроецировать изображения, но они не могли сохранять и «записывать» свет. Ньепс придумал использовать нефтепродукт, так называемый «иудейский битум». Битум затвердевает под воздействием света, а незатвердевшее вещество можно было затем смыть. В качестве носителя Ньепс использовал отполированные металлические пластины, а полученное на них негативное изображение можно было покрыть чернилами и напечатать как литографию. Одной из множества трудностей этого метода являлось то, что металлические пластины были тяжёлыми, дорогими в производстве и требовали много времени для тщательной полировки.

Спустя несколько лет, в 1839 году ещё один француз Луи-Жак Дагер опубликовал новый материал для получения фотографий: медные пластины, покрытые серебром. После этого, пластину обдавали парами йода, из-за чего создавался слой светочувствительного йодида серебра. Именно он был ключевым для будущей фотографии. Этот процесс называется дагерротипия.

После обработки слой подвергался 30-минутному экспонированию в освещённом солнечным светом помещении. Далее пластину относили в тёмную комнату и обрабатывали парами ртути, а закреплялся кадр при помощи поваренной соли. Именно Дагера принято считать создателем первого более-менее качественного фотоснимка. Такой способ хоть и был далёк от «простых смертных», но уже был существенно проще первого.

В 1838 Луи Дагер сделал первую фотографию другого человека.

А вот первое селфи — автопортрет Роберта Корнелиуса, 1839 год.

Посмотрите на первую панорамную фотографию.

Этот вид Сан-Франциско 1851 года был сделан на пяти пластинах дагерротипа. Считается, что изначально панорама имела 11 пластин, но оригинальные дагерротипы были утеряны.

Одна из первых зафиксированных свадебных фотографий в мире. 1854 год, 10 февраля.

В 1858 году Генри Пич Робинсон выполнил первый фотомонтаж, сведя несколько негативов в одно изображение.

В 1861 году Джеймс Клерк Максвелл, шотландский математик и физик-теоретик, получил первую цветную фотографию. Фотографические пластины, использованные в процессе, теперь хранятся в доме, где Максвелл родился (ныне это музей), — на Индиа-стрит, 14 в Эдинбурге.

В 1875г появился первый автопортрет. Знаменитый американский фотограф Мэттью Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, т.е. сделал автопортрет.

-Важной вехой в истории развития фотографии стало появление фотопленки. И здесь не обошлось без человека, который определил направление развития фотографии. Речь идет о Джордже Истмэне, основателе компании Кодэк. Все началось с того, что Истмэн, будучи страстным фотографом, обратил свое внимание на способы снижения стоимости этого увлечения. После серии экспериментов и научных изысканий Истмэн придумал вещь, которая кажется нам настолько простой и логичной, что не сразу становится понятно, какое большое значение имеет это открытие. Фотопленка, придуманная Истмэнем, позволила упростить процесс. Истмэн разработал специальную камеру, которая работала с его пленкой. Эта камера продавалась уже заряженной пленкой. После того, как пленка была «отщелкана», камера просто отдавалась в специальные мастерские «Кодак» – клиентам Истмэна не нужно было самим заниматься проявкой фотографий! Это оказало огромное влияние на историю развития фотографии – ведь теперь, для того, чтобы получить снимки, не нужно было вникать в тонкости процесса – достаточно просто снимать! Именно об этом говорил рекламный лозунг Истмэна – «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное».

Знаменитая Box Brownie.

Однако первая камера, которую он выпустил в 1888 году, стоила 25 долларов – достаточно много для того времени. Для многих это было не по карману. Однако изобретательный Истмэн придумал, как снизить стоимость. В 1900 году в истории развития фотографии произошло событие, благодаря которому она стала по-настоящему массовым увлечением. Дело в том, что именно в это время Джон Истмэн выпустил камеру «Box Brownie», которая стоила всего 1 доллар! Такая низкая цена объяснялась просто – камера собиралась из картона и дерева, однако для массового пользователя это было не принципиально.

1903 — появилась первая фотография, сделанная с воздуха

Первыми воздушными фотографами были птицы. В 1903 году Юлиус Нойброннер соединил камеру и таймер и прикрепил ее к шее голубя. Это изобретение взяли на заметку в немецкой армии и использовали для военной разведки.

Первая цветная фотография в России…

…была опубликована в «Записках Русского технического общества» в 1908 году. Это был портрет Льва Толстого автором первой русской цветной фотографии был Сергей Прокудин-Горский. Вообще, он сделал первые цветные снимки предположительно еще в 1902 году.

— А сейчас, ребята, я попрошу вас повесить на доску показанные вам ранее фотографии в такой последовательности: 1. Фотография камеры- обскура; 2. Изображение ящика с двояковыпуклой линзой; 3. Самая первая фотография («Вид из окна»); 4. Первую фотографию другого человека; 5. Первое селфи; 6. Первая панорама; 7. Первое свадебное фото; 8. Первый фотомонтаж; 9. Первое цветное фото; 10. Первый автопортрет; 11. Первое фото, сделанное с воздуха; 12. Первая цветная фотография в России. (Задание даю по рядам- каждому ряду надо найти по 4 фотографии).

-Ребята, как вы думаете, когда появились первые 3D фотографии?

Первые 3D фотографии пришли в жизнь в 1920-е годы.

Сегодня эти снимки преобразовали в gif-изображения и получили настоящий и привычный эффект 3D.

В 1920-х годах компания Cavenders, продающая сигареты, искала способ повысить продажи. Чтобы сделать упаковку более привлекательной, она обратилась к знакомому фотографу Дердену Холмсу с просьбой придумать что-нибудь цепляющее взгляд.

Фотограф предложил необычную идею: напечатать на пачках сигарет по два снимка рядом друг с другом, один — для левого глаза, другой — для правого. При этом изображение на одном снимке было чуть-чуть смещено в сторону, и при взгляде на снимки создавалось ощущение глубины фотографии, эффекта 3D.

В 1926г появилась первая цветная подводная фотография. Она была сделана в Мексиканском заливе доктором Уильямом Лонгли и штатным фотографом National Geographic Чарльзом Мартином.

В 1946г был создан первый снимок из космоса

24 октября 1946 года 35-миллиметровая камера, размещенная на ракете V-2, сделала снимок с высоты 105 км над Землей.

Первая в мире цифровая фотография была сделана в 1957 году Расселом Киршем. На самом деле это обычная оцифрованная при помощи сканера фотография. На ней изображен сын Рассела Кирша, снимок имел разрешение 176×176.

В 1972г — первая фотография полностью освещенной Земли,

известна как The Blue Marble («Голубой шар»). Снимок был сделан 7 декабря 1972 года командой космического корабля «Аполлон-17».

Первый 3D-портрет президента, 2014 год

Компьютерные эксперты из Смитсоновского института и Института креативных технологий напечатали портрет Барака Обамы на 3D-принтере в декабре 2014 года.

— Ребята, как вы оцениваете историю появления фотографии? (ответы детей) Да, нам сейчас сложно представить первые фото в реальности. Сейчас я вам предлагаю посмотреть небольшое видео о первых 10 фотографиях. Вы закрепите в своей памяти то, что я вам уже рассказала и кое-что новое узнаете. (просмотр видео)

— А теперь давайте проведём небольшую викторину по данной теме.

1. Что означает слово «фотография» в переводе с греческого языка? (фото-свет, граф- рисую)

2. Воспроизведите слова Гёте из «Фауста» («Остановись мгновенье, ты прекрасно!»)

3. Какому древнегреческому мыслителю было известно свойство тёмной комнаты, в последствии называемой камерой-обскуры? (Аристотель)

4. Какими художниками использовались принципы фотографии? (Леонардо Да Винчи, Микеладжело и др.)

5. Кем было получено первое в мире изображение? Варианты ответа: Иоганном Шульцем, Жозефом Ньепсом или Луи- Жак Дагером?

6. Кто сделала первую фотографию другого человека? (Луи Дагер, Жозеф Ньепс или Роберт Конелиус)

7. Через сколько лет от даты свадьбы была сделана фотография с героями этой свадьбы? (14 лет) Кем были герои этого фото? (Королева Великобритании Виктория и принц Альберт)

8. В 1861г Джеймс Клерк Максвелл получил первую цветную фотографию. Жителем какой страны был этот учёный? (Шотландия)

9. Кем были первые воздушные фотографы? (голуби)

10. Кто был изображён на первой цветной российской фотографии? (Л.Н. Толстой)

Используемая литература:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/156483/Дагерротип

https://sputnik-georgia.ru/spravka/20160819/233026910.html

blogphotografelena.ru/istoriya-fotografii/

akvis.com/ru/articles/photo-history/beginning.php

https://photo-monster.ru/books/read/istoriya-fotografii-chast-1-nachalo.htm

https://www.photographer.ru/aspects/308.h

relax.dviger.com/gallery/work/c_11507.html

Цели и задачи:

- дать определения терминам «толерантность», «холокост», «геноцид»

- расширить информационную базу обучающихся

- формировать умение находить причинно-следственные связи, делать выводы и анализ исторических документов

- формировать навыки исследовательской деятельности с историческим документом (фотографией)

- на примере личности в истории развивать способность к сочувствию, состраданию

- развить умение слушать, делать выводы, защищать свою точку зрения

- формирование толерантного сознания, демократичных и гуманных взглядов у обучающихся

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции

Материалы и оборудование: Компьютер, мультимедиа, листы ватмана, карандаши, раздаточный материал (с определением толерантности), фонограмма Ленинградской симфонии Шостаковича.

Ход классного часа

Организация начала классного часа

Класс делиться на группы по 5-6 человек, каждой группе раздается по листу ватмана и карандаши. По ходу мероприятия учитель объясняет ученикам, что они должны будут сделать.

Учитель: Ребята, сегодня мне бы хотелось начать наш классный час словами великого писателя Виктора Гюго «На свете нет малых народов» — говорил он – «Величина народов вовсе не измеряется его численностью, подобно тому, как величие человека не измеряется его ростом»

Учитель: Как вы думаете, о чем говорил Виктор Гюго? Какой смысл он вложил в эти строки?

Размышления учеников (Задача учителя подвести ребят к выводу, что нет больших и малых народов, из чего будет следовать вопрос)

Учитель: Почему говорят что нет «больших» и «малых» народов?

Размышления учеников. (Задача учителя подвести ребят к выводу, что все народы равны в своих правах)

Учитель: Какой главный закон определят жизнь нашего государства?

Ответ учеников (Конституция РФ принятая 12 декабря 1993 г.)

Учитель: А знаете ли вы, что Конституция России начинается такими словами: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации… ». Как вы понимаете эти слова?

Размышления учеников (примерный ответ: что на территории нашей страны проживает не только русские, но также и многие другие национальности)

Учитель: Знаете ли вы, что на территории нашей губернии проживает около 128 национальностей. Подумайте, как мы должны относиться к тем, кто живет рядом с нами?

Задача учителя подвести учеников к самостоятельному определению термина толерантность, обобщив все сказанное обучающимися в виде ромашки на доске. Следующий ряд слов, должен содержаться на её лепестках: равноправие, взаимоуважение, право на свои традиции и обычаи, терпимость, доброжелательность. В центре учитель, делая вывод, пишет слово толерантность.

Учитель: Таким образом, наш сегодняшний классный час будет посвящен толерантности.

Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас обратить внимание на листы ватмана лежащие перед вами. Ваша сегодняшняя задача состоит не просто в том, чтобы прослушать материал классного часа, а изобразить в любой творческой форме все ассоциации, которые возникают у вас при слове толерантность, основываясь на полученные знания. И в конце нашего мероприятия, каждой группе будет отведено несколько минут, для представления и объяснения своих ассоциаций.

Теперь я передаю слово моим помощникам по подготовки классного часа.

Первый ученик(ца): Готовясь к классному часу, мы решили окунуться в историю, в то непростое для всех народов время, Вторую мировую войну, во время которой о равноправии народов не то, чтобы не говорили, но и даже не думали. Цицерон сказал: «История – учительница жизни», она дает нам возможность не повторять уже совершенных ошибок, по этому мы не должны забывать о том горе и страдании людей которые принесла им политика фашистской германии, в первую очередь, по отношению к еврейскому народу, и политика советского правительства по отношению к отдельным народам, проживающим на территории СССР.

Второй ученик(ца): Мы не будем сегодня рассказывать вам тех фактов, которые вы сможете легко найти в любом учебнике истории. Мы поведаем вам историю жизни нескольких людей, которую узнали от женщины пережившей то страшное время.

Беседуя с нами о своей жизни Ада Ильинична перелистывала пожелтевши страница своего фотоальбома, и вдруг на одной из страниц её рука замерла, а взгляд остановился на фотографии с которой на нас смотрели 5 женщин и две маленькие девочки. Немного замешкавшись, очень тихим голосом, она начала свой рассказ:

(Далее рассказ учеников сопровождается фонограммой Ленинградской симфонии Шостаковича)

Третий ученик(ца): «Снимок был сделан в 1930 г.. Одной из изображенных на нем девочек была сама Ада Ильинична в возрасте 5 лет, рядом с ней сидела её старшая сестра Виктория с лева тетка Валентина, затем стояла мать Адольфина, и ещё одна тетка Анна, а также подруги их семьи две сестры Феня и Блюма Шафаренко. В тот момент никто из них даже не подозревал какие испытания выпадут на их долю в дальнейшем. Дело было в том, что Ада с сестрой по отцу были украинками, а их мать с тетками немками, а сестры Шафаренко еврейками.

Первый ученик(ца): до начала Второй мировой войны все они жили своими жизнями, трудились на благо государства и считали своей малой родиной город Красноград в котором и проживали. У Фени и Блюмы была большая семья отец держал свою кузницу, мать была домохозяйкой и ещё было два старших брата которые со временем переехали в Москву и остались там, на постоянное место жительства.

Блюма работала кассиром в магазине, где и познакомилась со своим будущем мужем ветеринарным врачом. А Феня работала парикмахером.

Ада Ильинична вспоминала, как Феня и Блюма с мужем по вечерам приходили в их дом и играли в карты, беседуя на разные темы.

Второй ученик(ца): когда началась вторая мировая война Феня уехала в Москву к братьям и звала с собой Блюму но та не хотела бросать мужа и поэтому осталась в Краснограде. После того, как немцы вошли в город и оккупировали его, расселяясь по домам местных жителей, всех евреев обязали носить на груди желтые звезды как символ принадлежности к своей национальности.

Но Блюма ослушалась этого приказа и звезды не носили, считая, что её это не касается потому, что муж у неё по национальности был украинец и уважаемый человек в городе. Но кто-то донес на неё фашистам, в их дом пришли эсесовцы и в буквальном смысле вырвали Блюму из рук мужа, забрали в свой штаб, где бросили в подвал и через несколько дней расстреляли.

Музыка прекращается

Учитель: к сожалению, случай с этой женщиной был не единичным. Придя к власти в 1933 г. Адольф Гитлер принял несколько законов «О защите германской крови и германской чести» и «Об охране генетического здоровья германского народа», сперва ущемляя, а потом уничтожая другие народы. В их число попали многие: цыгане, славяне, но особое место Гитлер отводил еврейскому народу, который он хотел истребить полностью. Для этого специально по всей территории Европы, подвластной эсесовцам были созданы лагеря смерти, такие как, Аушвиц (Освенцим) один из самых известных. В лагерях и на территории оккупированных стран было расстреляно, задушено в газовых камерах, замучено, сожжено 6 миллионов ни в чем не повинных евреев, а в истории человечества этот период назвали Холокостом(от греческого слова Holocaustos – всесожжение, жертвоприношение с помощью огня).

Выходит чтец и зачитывает стихотворение

Вновь звучит музыка

Нателла Болтянская

Бабий Яр

Мама, отчего ты плачешь,

Пришивая мне на платье

Желтую звезду?

Вот такое украшенье

Надо бы щенку на шею,

Я его сейчас же приведу.

А куда уводят наших,

Может, там совсем не страшно,

Может, там — игрушки и еда!

Мне сказал какой-то дядя,

Сквозь очки в бумажку глядя,

Что назавтра нас возьмут туда.Посмотри, какая прелесть,

Вот оркестр играет «фрейлехс»…

Отчего так много здесь людей?

Мама, ну скажи мне, мама,

Кто тут вырыл эту яму

И зачем нас ставят перед ней?

Что ты плачешь, ты не видишь —

Их язык похож на идиш…

Но почему все пьяные с утра?

Может быть, в войну играют,

Раз хлопушками стреляют…

Мама, это вовсе не игра!?

Мама, отчего ты плачешь, мама, отчего ты пла…

Музыка заканчивается

Учитель: Но, к сожалению политика советского правительства, не всегда была толерантной по отношению к другим национальностям. Так, глава советского союза Иосиф Виссарионович Сталин, в начале Великой отечественной войны решил, что немцы проживающие на территории Советского Союза, могут перейти на сторону Фашистской Германии с тать опорой врага в тылу страны. Поэтому он в августе 1941 года распорядился выслать все немецкое население в Казахстан, или на работы в трудовые лагеря вместе с заключенными. А знаете ли вы, что на территории Саратовской области существовала Автономная республика немцев Поволжья. И все они в течение суток были выселены из своих домов и вывезены в степи Казахстана, где не было ничего.

Вновь звучит музыка

Третий ученик(ца):Судьба Ады Ильиничны была тому ярким примером. Её с мамой в сентябре 1941 года по приказу Сталина, как немцев, в 24 час вывезли из Донецка, где работала Адольфина Годфридовна – мама Ады, путь их лежал в Казахстан, Акмоленскую область. О своей дороге Ада Ильинична не могла говорить без слез. Рано утром к ним в дом постучали солдаты, которые дали им несколько минут на сборы, разрешили взять с собой только самое необходимое, помещаемое в один чемодан. Из дома их привезли на станцию, куда свозили всех немцев, критерий отбора был прост, если у человек была немецкая фамилия, он попадал в число репрессированных. Так Ада Ильинична встретила на перроне своих соседей которые носили фамилию Гольфинер, но никто не знал откуда она у них взялась даже сами Гольфинеры, так как их предки с давних времен жили на территории России и даже слова не знали по-немецки. Через два дня им подали поезд состоящий из товарных вагонов в которых были сделаны длинные нары и дырки под туалеты, в них погрузили битком людей и состав тронулся.

Первый ученик(ца): путь был не из легких. Сразу же неподалеку от Донецка на станции Лазовая их поезд попал под бомбежку, но чудом уцелел. Ехали медленно с большими остановками, так как приходилось пропускать поезда с ранеными или наоборот с новобранцами. Еду получали в небольших количествах на вокзалах, воду набирали там же. На одной из станций Ада Ильинична, чуть не отстала от поезда, задержавшись на вокзале она вспоминала: «пока пролезла под всеми составами, смотрю а мой поезд тронулся, бегу за ним плачу, а он едет медленно, как будто специально дразнится, а я то понимаю, что сама не смогу запрыгнуть на подножку, думаю но все прощай мама, что делать. А тут рядом, на мое счастье, стоял поезд с красноармейцами, которых везли на фронт, они меня увидели, схватили и в последний вагон как пушинку забросили. Вот только мама, очень за меня переживала, ведь я не смогла из вагона в вагон перейти так и ехала до следующей остановки». Иногда и вагонов выносили умерших, но закапывать тела было некогда, так и оставляли их возле рельс. Через 2,5 недели они, наконец, добрались до места назначения к вагонам подъехали телеги запряженные быками и развезли всех по аулам, где поселили в полуземлянках и отправили на работы в поле сено убирать урожай и пасти скот. Но уже через год их отправили в г. Орск Оренбургской области на цементный завод, где условия их жизни мало, чем отличались от условий жизни в ауле, такие же землянки и территория, обнесенная колючей проволокой.

По окончанию войны и до времен перестройки Аде Ильиничне не раз вспомнили, что она была дочерью немки и женой немца, так как по воле судьбы она полюбила, и вышла замуж за человека с не менее тяжелым прошлым и по национальности немца, но это уже другая история.

Второй ученик(ца): И заканчивая свой рассказ, со слезами на глазах 84-х летняя женщина сказала: «Я не в обиде на тех, кто заставил меня все это пережить, они давно прощены в моем сердце, были судьбы страшнее моей, я просто каждый раз прошу Бога об одном, чтобы это никогда не повторилось…»

Музыка прекращается

Учитель: как вы считаете, делая вывод из последних слов Ады Ильиничны, мы можем сказать, что она толерантна?

Если «да», то почему? Если «нет», то почему?

Вы все правильно поняли. А я приглашаю представителей от каждой группы выйти к доске для защиты своих работ.

Выступления учеников. Подведение итогов.

Выходит чтец: читает стихотворение М. Волошина

Будь прост, как ветер

Неистощим, как море,

И памятью насыщен, как земля.

Люби далекий парус корабля

И песню волн, шумящих на просторе.

Весь трепет жизни

Всех веков и рас живет в тебе

Весгда. Теперь. Сейчас.

Заключительное слово учителя: Ребята, именно в ваших руках сейчас находиться будущее всего человечества, именно вы являетесь нашей надеждой на светлое завтра и если вы научитесь быть толерантными по отношению к другим, то вы никогда не допустите повторения такой страшной трагедии, поломавшей миллионы человеческих жизней.

Спасибо за внимание. Вы все молодцы, очень хорошо работали. До свидания.

Приложение.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с.Терса

Вольского района Саратовской области»

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ»

Классный руководитель 5б класса

Бирюлина Е.Ю.

2010-2011 уч.г.

В семейном кругу мы с вами растём!

Основа основ – родительский дом!

В семейном кругу все корни твои!

И в жизнь ты выходишь из семьи!

Задача: формирование положительного отношения к ценности “Нравственность” через воспитание ответственного отношения к семье.

Цели:

1. Способствовать укреплению взаимоотношений учащихся и их родителей.

2. Содействовать повышению интереса учащихся к истории своей семьи и семейным традициям.

3. Побудить участников классного часа к размышлениям об отношениях в их семьях.

4. Способствовать развитию взаимоотношений образовательного учреждения и родителей учащихся.

5.Воспитывать чувства любви и гордости за свою семью, уважение к родителям.

Форма проведения: групповая дискуссия с использованием интерактивных методов обучения.

Оформление, оборудование:

- Мультимедийный комплекс (ММК)

- Фотовыставка «Семейный альбом»

- «Дерево чувств» с набором разноцветных листочков.

1. Вступительное слово учителя. Знакомство с темой и формой проведения классного часа.

2. Рефлексия настроения: “Дерево чувств”.

С помощью листочков от «Дерева чувств» постарайтесь выразить своё настроение и эмоциональное состояние. Хочу напомнить, какому настроению соответствует какой цвет: красный – восторженный; оранжевый – радостное, теплое; желтый – светлое, приятное; зеленый – спокойное; синий – неудовлетворенное, грустное; фиолетовый – тревожное, напряженное; черный – упадок, уныние.

(Учащиеся на крону дерева прикрепляют листочки).

3.Беседа.

«Семья» – это слово мы слышим каждый день и настолько к нему привыкаем, что порой даже

не задумываемся, что это слово значит. Ребята, как вы понимаете, что такое семья?

(Ответы учащихся: родственники, самое дорогое в жизни, место, где меня понимают, люди, которые меня хорошо знают и любят).

— Все, что вы сказали правильно, семья – это, действительно, родственники, которые нас любят, поддерживают, понимают. А может ли человек прожить без семьи?

— Для чего семья нужна человеку?

Задание: Что ты возьмешь с собой в дальнее путешествие? (выбрать из списка и объяснить)

книга

фотография

игрушка

одежда

письмо

памятный сувенир

ручка

календарь

кассета

сладости.

Задание: Продолжите фразу «Семья…….»

(В помощь: Воспитывает

Дает образование

Обучает правилам поведения в обществе

Помогает становлению личности

Служит местом, где можно проводить свободное время

Контролирует)

-Во все времена было очень уважительное отношение к семье, я нашла немало доказательств этому в народном творчестве. Про семью сложено много пословиц и поговорок. Сейчас мы проверим, как хорошо они вам известны.

- При добро матери тепло солнышке а при.

- Мать земля как кормит детей людей.

- У заболеет сердце детины пальчик а у матери.

- Не красна красна углами а пирогами изба.

- Каково и на таково самому дому.

- В дома хорошо а лучше гостях.

- Где там пригодился родился и.

( На экране «разорванные» пословицы.Учащиеся собирают пословицы, затем зачитывают правильные ответы).

-Мы сегодня продолжим беседу о семье. Один мудрец сказал: «Воспитанные дети впитывают не только слова взрослых , но и все их привычки. Поэтому ценно, чтобы они брали пример с достойных людей и старались быть похожими на них.» А есть люди с которых можно взять пример? Конечно, они есть. Кто для вас служит примером?(ответы учащихся) Для детей это живой пример родителей. Первоначальное воспитание мы получаем в семье. Для мальчиков пример — отец, для девочек — мать.

Поэтому часто мы говорим: « не позорь родителей, не позорь семью». Вспомните пословицу: « Что птенец видит в гнезде, то и будет в полете».

-Да, у каждого человека должен быть: дом, семья родня, потому что именно там найдём сочувствие, теплоту, взаимопонимание. Каждая семья — уникальное объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных отношениях. У каждого из вас есть желание жить в дружной, благополучной семье, основанной на взаимопонимании и доверии детей и взрослых.

Как вы считаете, что необходимо для того, чтобы в семье было взаимопонимание и доверие? (высказывание детей)

А вот так говорит об этом И. Молчанова в стихотворении «Семь правил»

1 ученик:

Что значит для меня моя семья?

Конечно – счастье и уют домашний,

Семь правил обязательных храня,

Лишь только семь, но очень – очень важных.

2 ученик:

Во-первых, это главное – любовь.

Всем сердцем и душою всей, и разумом.

Не просто чтоб бурлила страстью кровь,

А трепетно и каждый день по-разному.

3 ученик:

Второе – дети. Что за дом без них?

Пустыня без колодца – не напиться.

А дети – это жизнь, это родник

И продолженье рода. Пусть струится!

4 ученик:

Потом забота. Лишь она

Очаг семейный сбережёт от ветра.

Старайся, чтоб с улыбкою весна

Была всегда с тобою, а не где-то.

5 ученик:

Четвёртое – терпение. Оно

Поможет пережить невзгоды, беды…

И отогреет солнышком окно,

Что инеем заледенело белым.

6 ученик:

А пятое – ответственность и дом

В фундаменте семейном веский камень.

Они помогут защитить любовь,

От ветра уберечь душевный пламень.

7 ученик:

Шестое – уваженье. Только с ним

Приобретёшь успех, признанье общее

Всегда, считаясь с мнением других,

Научишь, чтоб с твоим считались собственным.

8 ученик:

И, наконец, седьмое – чистота

Везде – в дому, в душе твоей и помыслах…

Вот так я представляю свой очаг,

Где я любима, счастлива где полностью.

-Я надеюсь, что многие из вас вместе со своими родителями собирают сведения о своих предках, родственниках, которые жили задолго до вашего рождения. Многие семьи помнят своих родных и близки, которых нет с ними не только по имени и отчеству, но и по тем вещам, которые хранятся и передаются из поколения в поколение. Эти вещи называются реликвией. Нет такой семьи, в которой не хранились бы снимки, ставшие семейной реликвией. Это снимки, которыми семья очень дорожит. Они передаются от отца к сыну, как самое большое наследство. В семье может быть много ценностей, до машней утвари, но маленькая фотография ценнее самого дорого укра шения или золотой монеты.

Учащиеся вместе с родителями рассказывают о своих фотографиях

Читаем стихи о семье. ( выступления учащихся ).

В семейном кругу мы с вами растём!

Основа основ – родительский дом!

В семейном кругу все корни твои!

И в жизнь ты выходишь из семьи!

Что может быть семьи дороже?

Теплом встречает отчий дом.

Здесь ждут тебя всегда с любовью

И провожают в путь с добром

Отец, и мать, и дети дружно

Сидят за праздничным столом,

И вместе им совсем не скучно,

Им интересно впятером.

Малыш для старших как любимец,

Родители во всем мудрей,

Любимый папа – друг, кормилец,

А мама ближе всех, родней.

Любите и цените счастье!

Оно рождается в семье,

Что может быть её дороже

на этой сказочной земле.

Я желаю вам удачи во всех делах, семейного счастья и достатка в доме.

В семейной жизни всем желаем счастья!

Пусть ваши дети крепко любят вас!

Пусть стороной вас обойдут несчастья.

И солнечным пусть будет каждый час!

Всем нам счастья, мира и добра!

Пусть радость царит в наших семьях всегда!

Любите! И цените счастье!

Оно рождается в семье,

Что может быть ее дороже

На этой сказочной земле!

Задание: Чтобы семья была счастлива, чтобы в ней царили добро и покой, необходимо соблюдать правила и законы жизни в семье. Давайте договоримся об этих правилах и дадим друг другу советы. (Дети и родители записывают советы и зачитывают их вслух)

Советы детям:

— доверяйте родителям — они самые близкие вам люди, только они вовремя могут помочь вам, дать хороший совет.

— рассказывайте им о своих проблемах, неудачах, горестях.

— делитесь своими радостями, малыми и большими.

— заботьтесь о родителях, у них много трудностей.

— старайтесь их понимать, помогайте им. Не огорчайте их и не

обижайтесь на них.

Советы родителям:

-любите детей;

-проводите с детьми больше времени;

-надо ругать детей за двойки и плохое поведение;

-делитесь с детьми своими проблемами, чтобы вместе решать их.

III. Рефлексия.

Вернемся к “Дереву чувств”, с помощью листочков сообщите: как изменилось у вас настроение и эмоциональное состояние? (Учащиеся на кроне дерева перевешивают листочки).

— Ребята, скажите, какое место занимает семья в вашей жизни?

— Может ли кто-то прожить без семьи?

Семья для вас — это место рождения, основная среда обитания. В семье у тебя близкие люди, которые понимают и принимают тебя таким, какой ты есть. Семья это школа отношений с людьми. С близкими людьми вы переживаете чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости и несправедливости порою.

Любили тебя без особых причин:

За то, что ты внук,

За то, что ты сын,

За то, что малыш,

За то, что на маму и папу похож.

И эта любовь до конца твоих дней

Останется тайной опорой твоей.

Я хочу закончить классный час словами В. А. Сухомлинского “В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. Храня своё достоинство, надо уметь уступать друг другу”. Желаю, чтобы ваши семьи были самыми счастливыми!

Благодарю за участие, за вашу активность. Мне было приятно с вами общаться.

Литература:

- Сгибнёва Е.П., Солдатова Т. Б. Классные часы в 10 – 11 классах. (Серия “Сердце отдаю детям”). Изд. 3-е. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2004. – 384 с.

- Журнал “Иностранные языки в школе”, № 1, 2005г. Соколова Л. А. Рефлексивный компонент деятельности как необходимое условие развития учителя и учащихся.

- Журнал «Воспитание школьника», №4-2007, стр.37 Ст.. «Формирование толерантного поведения в семье.»

- Журнал «Классный руководитель», №1-2007, стр. 57. Ст. «Давайте понимать друг друга»

- Журнал «Классный руководитель», №5-2003, стр.34. Ст. «Я и семья»

- Журнал «Классный руководитель», №3-2004. Ст. «Я в мире и мир во мне»

- Журнал «Классный руководитель», №3-2006, стр.66, «Я и семья. Формирование гражданского отношения к своей семье»

Классный час «История одной фотографии».

Задача : формирование положительного отношения к ценности “Нравственность” через воспитание ответственного отношения к семье.

Цели:

1.Содействовать повышению интереса учащихся к истории своей семьи и семейным традициям.

2. Побудить участников классного часа к размышлениям об отношениях в их семьях.

3. Воспитывать чувства любви и гордости за свою семью, уважение к родителям.

Здравствуйте ребята! Сегодняшний классный час я назвала просто «История

одной фотографии». Все вы любите фотографироваться, и эти фотосессии могут быть по любому поводу. А фотография – единственный достоверный документ, дошедший до нас о том или ином человеке, может быть, даже о событии. В таком случае такая фотография становится чем-то более ценным, чем просто кусок фотобумаги с нанесенным отпечатком. Это — настоящий документ, хранящий запах и вкус эпохи.

Просматривая одну фотографию, я задумалась, не скажу, что это старая фотография, Эта фотоистория сплетена с обычной историей. Здесь запечатлен удивительный человек.

На фотографии- удивительный человек Галиев Гарифзян Галиевич -участник Великой Отечественной войны, воздушный радист -служил на штурмовом самолете ИЛ-2. Ему 92 года. В настоящее время Гарифзян Галиевич является бессменным директором Ципьинского «Краеведческого музея «Дружба народов», и в таком возрасте Гарифзян Галиевич с такой любовью расскажет о каждом экспонате, сам проведет экскурсию!

«В августе 1944 года добровольцем уехал на фронт и прослужил до сентября 1948 года. Даже после победы он принимал участие в боях против японских империалистов с 08.08.1945 года по 03.09.1945 года. 38–я штурмовая дивизия принимала участие в воздушных боях над городами Мукьдин, Харбин и участвовала при взятии Порт-Артура. С 02.09.1945 года штурмовая 38-я дивизия была переброшена на Курильские острова- Шикотан. После воздушной аварии лечился в госпитале долгих 9 месяцев, по состоянию здоровья был демобилизован в сентябре 1948 года»-вот так коротко рассказывает фронтовик о своем военном пути.

Вы скажете: какое отношение имеет этот человек к Республике Марий Эл? Известен факт, что в 1941-42 г.г. Гарифзян Галиевич обучался в Карлыганской школе, а в 1942-44 г.г. –( 8-9 классы ) в Хлебниковской школе! После войны долгие годы работал учителем, затем директором Ципьинской школы. В 1965 году на общественных началах создал музей, работал над расширением и созданием музея в течение 24 лет. Я помню по рассказам бабушки, что Гарифзян ходил по деревням, собирал экспонаты для школьного музея ,тогда он располагался в маленьком кабинете. Гарифзян Галиевич-сводный брат моей бабушки, по рассказам которой, мы знали семью Галиевых, как отзывчивых и добрых родственников. Только благодаря этой семье бабушка смогла выжить и спасти пятерых детей и свекра со свекровью от голода в трудные военные годы. Поэтому многие старинные бабушкины вещи, утварь и одежда, украшения стали первыми экспонатами музея. Бабушка оставила два тканых льняных полотенца –приданое, приготовленное своими руками (она всю жизнь ждала дедушку с фронта-ведь похоронки не было, а пропавшие без вести то и дело возвращались) в надежде встретить мужа с дорогими сердцу полотенцами (демонстрация )

С 1978 года музей стал народным, с октября 1989 года филиалом государственного музея РТ.

Гарифзяну Галиевичу удалось показать на старинных и современных экспонатах, как в его родном крае живут и трудятся в согласии татары, удмурты, марийцы, русские.

Историю создают люди! А директор ципьинского музея -человек-легенда:

в 2014 году на свои средства — 307 т.р. построил памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в своей родной деревне Каенсар. В международной энциклопедии «Лучшие люди России» стал героем энциклопедии в рубрике «Родины славные сыны и дочери России». Кинокомпания «Белый лист» сняла фильм «Толерантность или откровенно о Духовном» в апреле 2012г. с участием Галиева Г.Г. А наград и благодарностей не сосчитать. Эта личность -сама частичка истории.

Историю создают люди! А директор ципьинского музея-человек-легенда : в 2014 году на свои средства — 307 т.р. построил памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в своей родной деревне Каенсар. В международной энциклопедии «Лучшие люди России» стал героем энциклопедии в рубрике «Родины славные сыны и дочери России». Кинокомпания «Белый лист» сняла фильм «Толерантность или откровенно о Духовном» в апреле 2012г. с участием Галиева Г.Г. А наград и благодарностей не сосчитать. Эта личность -сама частичка истории.

Прослушав эту историю, мы убедились от маленьких начинаний до великих дел -только шаг. А мы сможем создать историю? Я вам предлагаю поработать над проектом «История одной фотографии».

Я хочу обратить ваше внимание к необычной работе учащегося нашего класса Хафизьянова Р.

-Моя мама работает почтальоном. Мы выписываем районную газету «Знамя».Когда я учился во втором классе, для урока ИКН нужны были статьи, сведения об известных людях деревни. Где взять такую информацию? Тогда и выручила нас «районка». Мы с мамой стали собирать фотографии и заметки о наших односельчанах и оформили в папку. И получилась у нас история в фотографиях. Интересно, увлекательно и полезно!

-А у меня фотография гвардии лейтенанта Галиева Махмута-директора нашей школы, фронтовика.

-На этой фотографии запечатлена встреча в школе с заслуженным артистом цирка Гибадуллиным Габдулхаком!

-Эта моя прабабушка Полькина Нурания Сагдулловна.Когда началась война, ей было 11 лет. Вся работа в колхозе проводилась вручную, приходилось выполнять непосильную работу наравне со взрослыми. После войны прабабушка работала в ФЗО, на торфяных эстонских болотах и в Ивановской области. Там же она получила производственную травму. Не дожила прабабушка Нурания до 70-летия победы, ушла на 86 году жизни.

Спасибо, ребята, очень ценные фотографии и удивительные истории. Сколько замечательных историй ! Вместе со своими дедушками и бабушками, мамами и папами описали важные сведения о своем роде. Ведь вместе со старшим поколением уходят уникальные и интересные сведения, которые составляют частицу нашей общей истории, истории родного края.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/523129-klassnyj-chas-istorija-odnoj-fotografii