Классный час «Казачья трапеза»

Составитель: учитель начальных классов Ушакова Оксана Ивановна, МБОУ СОШ № 4, г. Донецк Ростовской области.

Класс: 3 – 4 класс

Цель классного часа:

- познакомить учащихся с особенностями донской пищи и утвари;

- сформировать систему знаний о быте и культуре населения края.

Задачи:

- Развитие интереса к познанию традиций и обрядов Донского казачества

- воспитание гражданской позиции, бережного отношения к культуре, сохранения традиций народа.

- приблизить историю своего народа к сердцу учеников

Ход классного часа

1. Вступительная часть

— Ребята! Я вашему вниманию предоставляю ряд поговорок и пословиц донских казаков.

— Какой общей тематикой их можно объединить?

«Хлеб та капуста лиха в хате не допустят»

«Где оладьи — там и ладно»

«Не поевши сала — не кажи, шо сыт»

«Пели бы еще да въ животе тощо.»

«Добрый казакъ не брезгаетъ, что попало, то и трескаетъ.»

«Как ложкой , так и шашкой»

«Хлебушко – пирогу дедушка»

— Давайте проанализируем. О чем можно говорить, прочитав эти пословицы?

2.Основная часть

— На этот раз речь пойдет о казачьей трапезе.

— Кто из вас может объяснить значение слова трапеза? (ответы учащихся)

Учитель делает вывод.

Трапеза — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки. Приёмы пищи, как правило, происходят дома или в предприятиях общественного питания, но могут также проходить и в любом другом месте.

Каждый народ имеет свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки. У них есть излюбленные блюда, особые традиции в убранстве стола и приготовлении пищи. Еда и все, что с ней связано, — неотъемлемая часть материальной культуры любого народа.

Сообщения заранее подготовленных учеников, показ слайдов.

Ученик 1.Отличительной особенностью кухни и всего казачьего жилья была стерильная чистота. Комната с печью или плитой для приготовления пищи в казачьем курене называлась стряпкой. В жаркое время года готовили в отдельном строении – летней кухне, пекарке. (Слайд: «Дощатые или плетневые, обмазанные глиной домики, малые, словно скворечники, лишь бы уместилась печка, кухонный, он же обеденный, столик да самодельные полки с немудреной утварью». Б.П. Екимов. «Летняя кухня»).

Ученик 2.Печь в летней стряпке топилась хворостом, соломой, кукурузными будыльями, а чаще всего ( Слайд: Кизяк – сухой спрессованный навоз с соломой, используемый в качестве топлива) кизяками. Они изготавливались на заднем дворе из навоза и рубленой соломы. Полученная масса формовалась или резалась и просушивалась. Топливо хранили, как поленницы дров на севере России. Кизяки горели жарко и давали особый пепел, который долго сохранял жар. На температурный режим сгорания кизяков рассчитана вся казачья кухня.

Ученик 3 Отличительной особенностью стряпки была стерильная чистота. Печь подбеливали после каждой стряпни – ведерко с белилами и квачом всегда стояло под печкой. Она всегда выглядела нарядно: украшалась синим бордюром, в тех местах, где можно было использовать глину или камешки, печку расписывали изображениями коней, казаков, цветов.

Ученик 4 Около летней кухни было огнище, на котором стоял (Слайд: таган) трехногий таган, а на нем либо казан (котел с большим дном), либо разного диаметра кольца, чтобы ставить чугуны. Тут же ставились самовары и стояла железная снасть: самоварные трубы, печные заслонки, (Слайд: рогач и текст: « Приспособление в виде длинной палки с металлической рогаткой на конце, с помощью которого ставят горшки и чугуны в русскую печь и вынимают их из нее; ухват».) рогачи, (Слайд: чапельник и текст: «Укрепленная на рукояти железная лопаточка с крючком для захватывания сковороды; сковородник».) чапельники.

Рассказ учителя

— На Дону любили вкусно поесть. Казачья еда была еще и очень полезной. Есть блюда, которые отличали казачью кухню от других. По будням казаки питались простой пищей. На столе постоянно лежал хлеб, а рядом стояла солонка. Думается, что этим хозяева хотели показать свое гостеприимство, а также особое положение, которое отводилось столу в доме.

— А вы знаете какие-нибудь казачьи кушанья?(ответы учащихся)

Учитель. Хозяйка вставала рано, с петухами, как говорили. Стряпать надо было много. Готовили все в печи, как только разгорались кизяки, тут уж успевай жарь, вари, пеки все, что угодно. За стол садились все, сколько есть в семье. Хозяйка наливала в чашки глубокие первое – щи или суп. Девки подавали на стол, хозяин нарезал хлеб, и, когда все готово, хозяйка говорил: «Ну, давайте молиться». Первым начинал хозяин вслух. Все остальные это же читают, только шепотом. За стол садились – как-то группировались: дети все в одном месте, девки, снохи – себе. Ели только деревянными ложками. Если хозяин любил горький перец, ему наливали чашку отдельно. Шалости детей за столом не позволялись, иначе получишь ложкой по лбу. На первое подавались щи мясные или лапша с курятиной, на второе – тушеное мясо или птица с картошкой. Хлебали кислое молоко из глубоких чашек. Пышки, (Слайд: Кокурка – печеное изделие из сдобного текста. Выпекают на растительном масле, посыпают сахаром. Словарь донских говоров Волгоградской области) кокурки или калачики пекли из белой муки. Вылезая из-за стола, все благодарили стряпуху; дети говорили: «Спаси Христос, маманя», а внуки: «бабаня». Девки говорили: «Спаси Христос, матушка».

В мясоед зимой питались усиленно, каждый день мясные блюда вдоволь и жареное, пареное, тушеное. Окорок, сало, самодельные колбасы. У кого корова отелилась – и молоко на столе. Одной из характерных черт казачьей кухни было присутствие на каждом столе дичи. В пойме Дона водилось до 20 видов уток, гусей, перепёлок, дроф, куропаток. Охотник в течение двух суток мог набить целый воз птицы.

Казачий стол трудно представить без рыбы. Дон в то время был полон белугой, севрюгой, осетром, сазаном, стерлядью, карпом, судаком, окунем, ершом, таранью, синьгой, чехонью, щукой, сомом, сельдью. Самым популярным горячим блюдом была уха. Существовало огромное количество рецептов её приготовления. Но особенность донской ухи была в том, что варили её с томатом. Особенно вкусной была уха, приготовленная в котле на костре. Одним из самых распространённых и любимых блюд были также «катушки». Из мякоти судака, щуки, осетра готовили фарш, добавляли соль, лук, чёрный молотый перец. Фарш делали в виде шариков и обжаривали.

Наступал великий пост после Масленицы – переходили на постную пищу. Щи варили на растительном масле, пережаривали с луком. Чередовали: когда щи есть, когда лапшу кислую, с сушеными яблоками, грушами, немного сахаром подсластят и получается кисло – сладкая лапша. Картошка шла в любом виде с соленьями, каши – с растительным маслом».

Представление учащимися блюд донских казаков.

1 группа учеников. Особенно вкусна была тыквенная каша, посыпанная толченными дынными семечками. Семечки летом собирали, сушили, а зимой жарили, чистили и толкли в ступке, и получалась мука – очень душистая, специально для тыквенной каши. Было два сорта тыкв: белые и красные. Еще их жарили, пекли и парили.

Каша из тыквы. Очищенную и нарезанную кубиками тыкву потушить в молоке с маслом до полуготовности, затем добавить промытое пшено, сахарный песок, соль и варить на небольшом огне. Готовую кашу рекомендуется подержать в духовке.

На 400г тыквы: 2 ст. ложки пшена, 2-3 ст. ложки сливочного масла, ½ стакана молока, 1 ст. ложка сахарного песка.

2 группу учеников. А мы приглашаем отведать (Слайд: Каныш – пирог с начинкой из взбитых яиц и каймака ) каныш.

Как делается: раскатывается круглая пышка из дрожжевого теста, она намазывается взбитыми яичными желтками и каймаком (можно сметаной) слоями, края пышки заворачиваются к центру, верх оставляют открытым и отправляют в духовку.

(Слайд: Каймак – зажаренные сливки, снятые с топленого молока.

Пекушка – маленький глиняный горшочек).

Ставь молоко в духовку

В обычном чугунке.

Оно пусть протомится

На жарком угольке.

Покроется румяной

Каймачной пеленой:

Коричневой, бугристой,

Поджаренной каймой:

3 группа учеников.

— Говорит ли что-нибудь вам слово взвар? Скорее всего, нет. Где-то что-то слышали, встречали упоминание в художественной литературе, вот, пожалуй, и все. А ведь это одно из кушаний, в прошлом прочно занимавших место на казачьем столе. (Слайд: Взвар – компот из сушеных диких груш (дулей-черномясок), яблок (кислиц), вишни, терна, абрикос (жердела ) без сахара. Летом яблоки и груши

Под навесом просушу.

Не забуду сливы, вишню

И жердела поищу.

Наварю из них зимою

Нежный и душистый взвар.

На печи томить оставлю,

Чтобы остудился пар.

Разолью компот по кружкам

И семью всю угощу.

Позову свою подружку,

Дам ей с ягодкой взварку.

4 группа учеников. (Слайд: Откидное молоко – отжатое, отделенное от сыворотки кислое молоко). Откидное молоко для нас не редкость. Его можно купить на базаре в субботу. Откидное молоко имеет и другое название – портошное. Портки – исподнее мужское белье, длинные нижние брюки. Раньше казачки штанины от чистых старых портков наполняли свежим кислым молоком, завязывали концы и вешали в леднике. Молоко постепенно стекало и твердело, но благодаря постоянной свежести в леднике, не высыхало. Летом можно было отломить кусок такого молока, положить его в большую миску со свежей водой, помешать ложкой, и ирян, прославленный казачий ирян был готов. Прошу к столу.

Рассказ учителя

Главная черта казачьей кулинарии – продукт предпочтительней готовить целиком. Это касается баранов, поросят, гусей и прочей птицы. Даже капусту квасят, а (Слайд: арбуз) арбузы солят целыми.

Викторина

— А сейчас мы проверим, как вы запомнили название блюд и казачьей утвари. Проведем небольшую викторину. Самые активные участники получат брошюру с рецептами казачьих блюд.

1. Комната с печью или плитой для приготовления пищи в казачьем курене.(стряпка)

2. Компот из сушеных диких груш (дулей-черномясок), яблок (кислиц), вишни, терна, абрикос (жердела ) без сахара.(взвар).

3. Печеное изделие из сдобного текста. Выпекают на растительном масле, посыпают сахаром.(кокурка)

4. Приспособление в виде длинной палки с металлической рогаткой на конце, с помощью которого ставят горшки и чугуны в русскую печь и вынимают их из нее; ухват. (рогач)

5. Маленький глиняный горшочек(пекушка)

6. Пирог с начинкой из взбитых яиц и каймака. ( каныш)

7. Зажаренные сливки, снятые с топленого молока ( каймак)

8. Продолжи пословицы:

«Хлеб та капуста … (лиха в хате не допустят»)

«Хлебушко – … (пирогу дедушка»)

«Как ложкой, …( так и шашкой».)

Подведение итогов викторины. Вручение призов.

3. Заключительная часть

Рассказ учителя

— Казаки чтут завет своих предков: «Как ложкой, так и шашкой». В «Тихом Доне» мы читаем: «Ели, как всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом — варёная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшённая с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, солёный арбуз».

Приятного аппетита!

Чтение стихотворения учащимися

Донской край

Попов И.Н.

Я родом из Донского края.

На свете нет прекрасней рая.

Простор степей, простор песков

И хлебных желтых колосков.

Великий и могучий Дон,

Он с Волгой нежной обручен.

Прекрасный здесь живет народ.

Казаки — мир его зовет.

Казак – опора всей России.

Он воевал всегда красиво.

Гордится им святая Русь,

Гордятся все, и я горжусь.

всегда стояло под печкой. Она всегда выглядела нарядно: украшалась синим

бордюром, в тех местах, где можно было использовать глину или камешки,

печку расписывали изображениями коней, казаков, цветов.

Ученик 4 Около летней кухни было огнище, на котором стоял (Слайд: таган)

трехногий таган, а на нем либо казан (котел с большим дном), либо разного

диаметра кольца, чтобы ставить чугуны. Тут же ставились самовары и стояла

железная снасть: самоварные трубы, печные заслонки, (Слайд: рогач и

текст: « Приспособление в виде длинной палки с металлической рогаткой на

конце, с помощью которого ставят горшки и чугуны в русскую печь и

вынимают их из нее; ухват».) рогачи, (Слайд: чапельник и текст:

«Укрепленная на рукояти железная лопаточка с крючком для захватывания

сковороды; сковородник».) чапельники.

Рассказ учителя

— На Дону любили вкусно поесть. Казачья еда была еще и очень полезной.

Есть блюда, которые отличали казачью кухню от других. По будням казаки

питались простой пищей. На столе постоянно лежал хлеб, а рядом стояла

солонка. Думается, что этим хозяева хотели показать свое гостеприимство, а

также особое положение, которое отводилось столу в доме.

— А вы знаете какие—нибудь казачьи кушанья?(ответы учащихся)

Учитель. Хозяйка вставала рано, с петухами, как говорили. Стряпать надо

было много. Готовили все в печи, как только разгорались кизяки, тут уж

успевай жарь, вари, пеки все, что угодно. За стол садились все, сколько есть в

семье. Хозяйка наливала в чашки глубокие первое – щи или суп. Девки

подавали на стол, хозяин нарезал хлеб, и, когда все готово, хозяйка говорил:

«Ну, давайте молиться». Первым начинал хозяин вслух. Все остальные это же

читают, только шепотом. За стол садились – как—то группировались: дети все

в одном месте, девки, снохи – себе. Ели только деревянными ложками. Если

хозяин любил горький перец, ему наливали чашку отдельно. Шалости детей за

столом не позволялись, иначе получишь ложкой по лбу. На первое подавались

щи мясные или лапша с курятиной, на второе – тушеное мясо или птица с

картошкой. Хлебали кислое молоко из глубоких чашек. Пышки, (Слайд:

Кокурка – печеное изделие из сдобного текста. Выпекают на растительном

масле, посыпают сахаром. Словарь донских говоров Волгоградской области)

кокурки или калачики пекли из белой муки. Вылезая из—за стола, все

благодарили стряпуху; дети говорили: «Спаси Христос, маманя», а внуки:

«бабаня». Девки говорили: «Спаси Христос, матушка».

В мясоед зимой питались усиленно, каждый день мясные блюда

вдоволь и жареное, пареное, тушеное. Окорок, сало, самодельные колбасы. У

ДОН —

ГОСТЕПРИИМНЫЙ…

Подготовила

Методист МБОУ ДО ДДТ

РЫБАЛКИНА Н.А.

Традиция хорошо поесть самим и достойно накормить гостей испокон веков живет на Дону.

***

Переступая порог куреня донской станицы, знаешь, что на столе будет дымиться уха, истекать жиром сазан…

***

Ну, и чарка, само собой – за Дон, за гостей.

***

Казаки, как известно, славятся не только гостеприимством, но и умением вкусно поесть.

***

А казачья кухня – это как казачья песня.

В старину казачья кухня не была такой изысканной, как сейчас. Умение готовить считалось не главным для казачки. Да и когда женщине было заниматься разносолами, когда на ее плечах лежало все хозяйство.

К тому же нужно было досматривать за родителями мужа и воспитывать детей. Хозяин-то постоянно был то на службе (с 18 до 38 лет), то в походах.

Да и казаки тогда были не такими капризными, как сейчас. Привыкшие к походной жизни, они были неприхотливы в еде, а потому им было легко угодить.

Кроме того, соблюдение поста – 200 дней в году – было святым делом для всех.

Но, как бы ни было, еда у казаков всегда была добротной. Можно было обходиться без мяса хоть круглый год, вон сколько рыбы было в Дону. Вылавливали осетра, севрюгу, стерлядь, судака, карпа…

Черную икру в старину казаки ели ложками. Из закусок она всегда шла на ура.

Ну, а что касается просто рыбы, то она у казака, всегда была на столе.

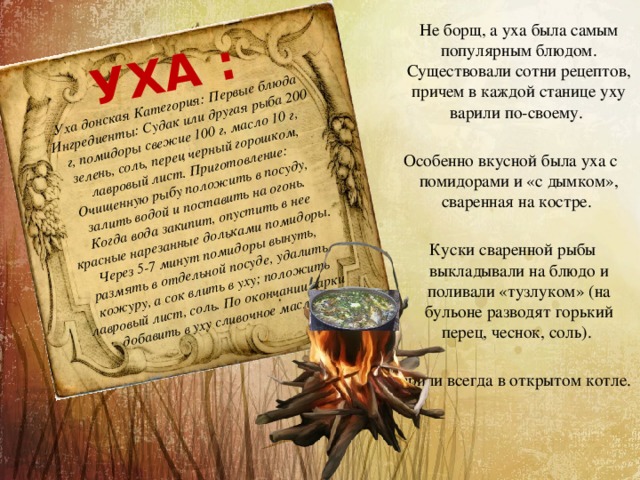

Уха донская Категория: Первые блюда Ингредиенты: Судак или другая рыба 200 г, помидоры свежие 100 г, масло 10 г, зелень, соль, перец черный горошком, лавровый лист. Приготовление: Очищенную рыбу положить в посуду, залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, опустить в нее красные нарезанные дольками помидоры. Через 5-7 минут помидоры вынуть, размять в отдельной посуде, удалить кожуру, а сок влить в уху; положить лавровый лист, соль. По окончании варки добавить в уху сливочное масло.

УХА :

Не борщ, а уха была самым популярным блюдом. Существовали сотни рецептов, причем в каждой станице уху варили по-своему.

Особенно вкусной была уха с помидорами и «с дымком», сваренная на костре.

Куски сваренной рыбы выкладывали на блюдо и поливали «тузлуком» (на бульоне разводят горький перец, чеснок, соль).

Варили всегда в открытом котле.

Императору Николаю Второму тоже понравилась уха одной миской не обошлось. Это было в 1913 году, когда по случаю торжества к 300-летию царского дома император объезжал свои владения.

А еще: уху на Дону часто готовят двойную, а то и тройную. Это когда в один и тот же бульон закладывают по очереди партии рыбы, начиная с мелкой.

Как и сейчас, приготовление ухи – удел мужчин. Тут они признанные кулинары. И когда варят, чего только не добавляют в нее

И по сей день любят на Дону рыбу, желательно леща, запеченного с капустой или кашей, Не менее вкусен и тушеный сазан.

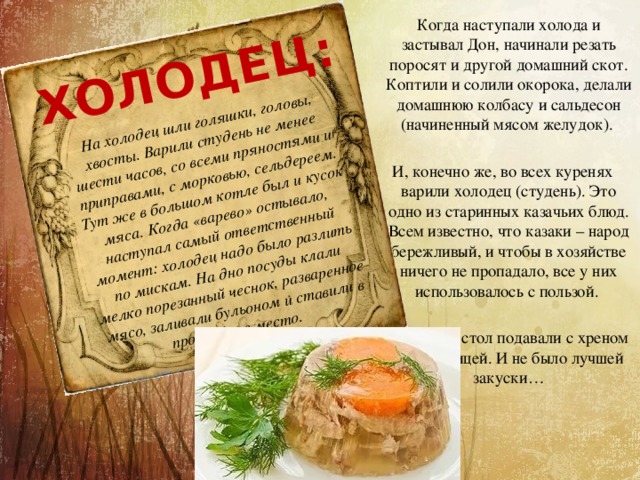

На холодец шли голяшки, головы, хвосты. Варили студень не менее шести часов, со всеми пряностями и приправами, с морковью, сельдереем. Тут же в большом котле был и кусок мяса. Когда «варево» остывало, наступал самый ответственный момент: холодец надо было разлить по мискам. На дно посуды клали мелко порезанный чеснок, разваренное мясо, заливали бульоном и ставили в прохладное место.

ХОЛОДЕЦ:

Когда наступали холода и застывал Дон, начинали резать поросят и другой домашний скот. Коптили и солили окорока, делали домашнюю колбасу и сальдесон (начиненный мясом желудок).

И, конечно же, во всех куренях варили холодец (студень). Это одно из старинных казачьих блюд. Всем известно, что казаки – народ бережливый, и чтобы в хозяйстве ничего не пропадало, все у них использовалось с пользой.

Холодец на стол подавали с хреном или горчицей. И не было лучшей закуски…

Готовили фарш из мяса, солили, перчили, заворачивали в капустные листья. Все это складывали в кастрюлю, предварительно положив на дно капустные листья. Пересыпали морковью, белым корнем, луком, добавляли томат (все это можно пережарить), сверху накрывали капустными листьями. Наполовину кастрюлю заполняли водой, закрывали крышкой и ставили на медленный огонь.

ГОЛУБЦЫ:

Из мясных блюд популярным были голубцы.

Зимой намного чаще, чем летом, казачки пекли пироги – с мясом, капустой, курагой.

Пили на Дону не только чай. Варили крепкий узвар (компот) из сухофруктов. К нему нередко подавали горячие пышки с нардеком – сладкое блюдо из арбуза.

Несмотря на то что казаки частенько были в походах, жизнь в станицах текла своим чередом. Здесь свято отмечались все праздники. Хозяйки задолго готовились к ним, припасая продукты.

Например, гвоздем Масленицы – одного из самых веселых и ярких народных праздников, который мы скоро начнем отмечать, были блины.

Блины с мясом, и сметаной, медом и маком, вареньем и семгой и даже черной икрой. Они выпекались из гречневой, овсяной, пшеничной муки. Но настоящими блинами считались гречневые. У каждой хозяйки был свой рецепт.

Жили казаки, как правило, большими семьями.

За столом главное место – в святом углу под иконами – принадлежало «старшему отцу». Он же имел право первым зачерпнуть еду из общей миски.

Ели молча, деревянными ложками, да так, чтобы о посуду ими не стучать. За разговор или смех наказание: ложкой по лбу.

Батько, как хозяин дома, резал хлеб, перекрестив его, и первым выходил из-за стола.

Теперь, конечно, все уже не так. Одно осталось неизменным – донское гостеприимство и добротный стол, на котором дымится уха и истекает жиром сазан.

Ну и чарка, само собой, – за Дон, за гостей.

Как и сто лет назад…

Цель: формирование у обучающихся патриотизма, чувства любви к малой

родине.

Задачи:

- Пробудить интерес к изучению истории родного края через знакомство с

культурой и бытом казачества. - Создать условия:

– для проявления творческих способностей детей;

– для формирования умений пользоваться различными источниками информации.

Оформление сцены, оборудование и реквизит.

Сцена оформлена в виде казачьего куреня. Посередине – накрытый стол с блюдами

казачьей кухни, вокруг стола стоят лавки. В переднем углу висит икона Божьей

Матери. Присутствуют вышитые рушники, одеяло, выполненное в лоскутной технике,

на стенах висят расписные тарелки, макеты сабель и другого оружия.

Музыкальное сопровождение: Аудио записи и живое исполнение казачьих

песен школьного фольклорного ансамбля “Казачок”.

Участники: обучающиеся 8-х классов, одетые в костюмы казаков и

казачек.

Подготовка к празднику: Обучающиеся разделились по группам, каждая из которых выполняла групповые

творческие задания.

1-я группа – подбор материала об истории казачества по разнообразным

источникам (Интернет, библиотечные фонды, энциклопедические справочники,

воспоминания старожилов);

2-я группа – подготовка реквизита: изготовление макетов оружия, которым

пользовались казаки, подбор вышитых рушников, глиняных и плетенных из лозы

тарелок, изготовление лоскутного одеяла, приготовление блюд казачьей кухни и

др.;

3-я группа – поиски материала об истории одежды казаков и создание костюмов;

4-я группа – подбор пословиц и поговорок, связанных с бытом, жизнью,

историей, культурой казачества;

5-я группа (фольклорный ансамбль “Казачок”) – запись старинных казачьих песен

на аудио носители, разучивание казачьих песен и танцев для исполнения вовремя

праздника.

Ведущий (один из учеников): Дорогие друзья, мы с вами живем в богатом славными традициями и людьми крае.

И сегодня мы познакомимся с еще одной страничкой его истории – жизнью и бытом

донского казачества. Мы узнаем о зарождении донского казачества, о нравах и

обычаях этих героических людей, познакомимся с их фольклором. Итак, приглашаем

вас на казачьи посиделки.

На нашем празднике присутствует директор школы Ляпина Елена Юрьевна.

(Входят обучающиеся, одетые в костюмы: казаков, казаечк и их детей, поют

песню под аккомпанемент баяниста “По Дону гуляет”.)

Старый казак: Да, корни наши глубоко уходят в прошлое. Казаки пришли на Дон очень давно.

Удивительные края, нетронутые, безлюдные, дремучие леса и широкие степи. Ни

одного человека не встретишь, а зверей и птиц – великое множество.

Ведущий: Вот как поэтично рисует картину того времени волгоградский писатель-краевед

Б.С.Лащилин: “Весной степь зарастала высокими густыми травами. Ее изумрудный

ковер был испещрен алыми, синими, нежно-голубыми, фиолетовыми и

золотисто-желтыми цветами. На солнце серебром отливали ковыли. В небе, где

причудливыми громадами проплывали кучевые облака, кружили орлы и коршуны. На

степном приволье паслись стада сайгаков.

На Дону и его притоках – Донце, Хопре и Медведице – держались и гнездились

белоснежные красавцы-лебеди. У озер в камышах рыли ил дикие кабаны, беспокоя и

пугая уток, чибисов, цапель и бесчисленное множество обитавших там куликов. В

поймах непроходимой чащей стояли вековые дремучие леса. Здесь было полное

раздолье зверю и птице. В густых зарослях, промышляя добычу, бродили волки,

лисицы и медведи. Осенью по сеткам целыми днями сновали белки”.

Старый казак: Вот в этот райский уголок и бежали от гнета помещиков вольнолюбивые люди. И

всех Дон принимал, и всем находил место. Казаки селились в степи, самом боевом

поле. Они строили свои городки и ставили бедные плетневые шалаши, чтобы не жалко

было их бросить в случае неудачи. Городок окружал частокол и плетень из лозы,

перевитый колючими ветками терновника. В то время казаки землю не пахали, хлеба

не сеяли, а жили добычею. Когда не было военных походов, занимались охотой,

рыболовством.

Ведущий задает вопросы залу:

А знаете ли вы, как называется воинское подразделение вольного казачества

и сооружение для жилья? (Курень.)

– Как называется казачья лодка для плавания по рекам, имевшая один парус и

весла? (Байдак).

Что из украшений держали в хате казаки и почему? (Из украшений в доме

держали, прежде всего, кинжалы, шашки, другое оружие, добытое как трофей в

сражениях).

(Выходит ансамбль “Казачок” с песней “Дон Иванович”)

Степью широкою!..

Степью необъятною!

Там!…– на воле, на тихом Дону!

Скучно станет – на Волгу пойдем,

Бедно станет – и денег найдем,

Волга-матушка всех приютит,

Всех приласкает и всех одарит…

Молодой казак: Процесс формирования казачества проходил одновременно с процессом

христианизации Киевской Руси. В казаки принимали всякого. Нужно было только одно

условие – вера в Христа. Известно, что в 1380г. донские казаки преподнесли

Дмитрию Донскому накануне Куликовской битвы икону Божьей Матери.

Ведущий:

Исторический край бесконечной борьбы,

Край казачества, вольности, славы,

Подвергался не раз ты ударам судьбы,

Сын свободной великой державы…

Старый казак: Свободно, но тяжело жилось казакам. Боролись они за славу казачью, и ее же

ставили выше всего. С той поры пошла поговорка: “Хоть жизнь собачья, так слава

казачья”. А еще ценилась воинская доблесть. Храбрость, неутомимость, меткая

стрельба были дороже богатства.

Ведущий объявляет турнир знатоков половиц:

А какие вы знаете пословицы и поговорки связанные с казачьей удалью?

На сцену выходит творческая группа № 4 и работает со зрителями, которые или

называют пословицы или поясняют их.

- “Либо грудь в крестах, либо голова в кустах” (решился действовать).

- “Казак скорее умрет, чем с родной земли сойдет” (за родную землю бьется до

конца). - “Кто пули боится, тот в казаки не годится” (в опасности казаку трусить

нельзя). - “Донской казак честь не кинет, хоть головушка сгинет” (честь ему дороже

жизни). - “Добыть – или дома не быть”.

- “В стремя ногой – расстанься с головой” (можешь и не вернуться со службы).

- “Гайтан на шее, да шапка сбоку – не скоро быть смертному сроку” (вера и сила

– вот что дает казаку надежду).

Ведущий: Казачьи поселения служили надежной защитой от нападения врагов с юга. Поэтому

цари всегда старались умилостивить казаков, заставить их служить себе.

Казак: Но время шло. Людей на Дону и Волге все прибывало. Леса редели, зверя и рыбу

стало добывать все труднее. Казаки резко разделились. Богатые зажиточные казаки

имели большие стада скота, пасеки, табуны лошадей. Их стали называть домовитыми.

Тут же на Дону жили пришлые бывшие крепостные крестьяне, бежавшие от своих

помещиков из центральных областей России. Все их имущество состояло из ветхой

одежды, что была на них. Это о них говорила народная пословица: “ Ни кола, ни

двора – зипун все нажитье”.

Этих людей называли голутвенными. Именно из этих казаков родились великие

бунтари: Степан Разин, Емельян Пугачев, Кондратий Булавин.

Казачка: Позднее казачьи поселения стали называть “станицами”, от слова “стан”,

стоянка. В станицах жили от 100 до 200 человек. “На Дону что ни хутор, то своя

запевка” (в каждом хуторе все по-своему), “Донская земля дармоедов не кормит (на

Дону трудом будешь сыт). Жили зажиточно, богато одевались.

Ведущий проводит игру с залом.

Чекмень

А) орудие труда, мотыга;

Б) женская нарядная шапка;

В) мундир, верхняя одежда с длинными полами.

Зипун

А) женский фартук;

Б) старинная верхняя одежда в виде кафтана без воротника из грубого самодельного

сукна;

В) узорчатый пояс.

Спидница

А) нижняя юбка;

Б) платок;

В) шелковые ленты.

Запон

А) нагрудник;

Б) фартук;

В) сарафан.

Чембары – широкие штаны, куда заправлялся полушубок и ремень.

Башлык – казачья верхняя шапка от непогоды, накидка на голову.

Кушак – широкий пояс, широкая тесьма или полотнище ткани, иногда с

бахромой по концам. Пословица “Казачок, шелков кушачок”.

Лампасы – обязательный элемент казачьей формы на брюках, цвет зависел

от казачьего войска.

Бурка – шерстяной плащ без рукавов. Очень удобный и практичный. Когда

казак на коне, часть бурки, как попона, накрывает лошадь, защищая обоих от

непогоды.

Лядунка – патронташ, небольшая сумочка, прикрепленная к ремню казака,

крепилась на спине, справа.

Саквы – фуражные и сухарные сумы переметные крепились к седлу.

Нагайка – казачий жгут – плеть – короткая, толстая, круглая, ременная.

Были с ножом, со шлепком, с пулькой – против волков.

Что означают слова: варывода, варнак, гарный? – Ответ: Варывода –

мучитель, истязатель. Варнак – драчун, забияка. Гарный – красивый.

Что означают слова барыло, бодня, глечик? Ответ: Барыло – бочок для

вина. Бодня – кадушка для засолки мяса. Глечик – глиняный сосуд.

Какое значение имела серьга в ухе казака? (Серьга в ухе казака имела

не только символические и сакральные значения, но и означала его роль и место в

роду. Так, серьга в левом ухе указывала на то, что он единственный сын у матери,

в правом – что у него нет наследников по мужской линии. Порой, исходя из этого,

командир мог принять решение, кого следует беречь в бою. Этот древний обычай

поддерживался всеми казаками).

Выступает творческая группа, рассказ об одежде казаков, демонстрация костюмов

Казачка: Казачки ходили в сарафанных костюмах, юбках и кофтах (“кохточка”)

сшитые из ситцевой, шерстяной и шелковой ткани. Носили и нижнюю юбку («спидницу»).

Неотъемлемую часть костюма составлял запон (фартук), сшитый из полуситца (ткани

из хлопчатобумажных и льняных нитей) с набивным растительным узором. Запон

шьется из двух полотнищ. У пояса нижнее полотнище присборено и заложено в

складки. На ногах полусапожки. На руках золотые и серебряные кольца. Костюм

замужней женщины дополнял головной убор – полушалок (небольшая шаль) из шелковой

набивной ткани.

В качестве украшения казачки носили янтарные бусы (монисты) под горлышко.

Для девочек и девушек шили сарафаны из ситца. Сарафанный костюм девушки

отличался головным убором и прической: заплетенные косы украшались лентами, на

голову мог надеваться венец или обруч.

Ведущий: Каждая станица или ватага выбирала себе старшего, которого называли атаманом

– “Без атамана казак сирота” (атаман казаку как отец родной).

Инсценировка песни “Любо, братцы, любо”.

Казак: Вся власть на Дону принадлежала казачьему Кругу (Войсковому, станичному,

хуторскому), на котором решались вопросы войны и мира, жизни и смерти, свадеб и

разводов. Вот как поется в казацкой песне:

“Собирались казаки – други, люди вольные,

Собирались они, братцы, во единый круг,

Они думали думушку все единую”

То, что постановил круг было свято – это был закон. Самым тяжким

преступлением на Дону была измена, предательство, за которое виновный карался

смертной казнью. Виновного хватали, запихивали в большой рогожный мешок – куль,

для большей тяжести добавляли камней и сбрасывали в реку.

Казачка: Женщина не имела права сидеть при казаках, лишь женщине преклонных лет это

позволялось. У казаков женщина (по– казачьи – баба) ни на Круг, ни на Сход не

допускались вообще. Все Придонье сверху донизу было распахано. Пахала, сеяла,

жала, снопы вязала, молотила, зерно молола, хлеб пекла – все это в основном

делала женщина – чернобровая осанистая донская казачка, ведь казак почти всю

жизнь проводил в походе, на службе. Женщины работают в поле, а казаки при оружии

лишь охраняют их. Казак всегда служил за Веру, Царя и Отечество, а казачка

растила детей и создавала семейный уют. “Казак на чужбине воюет, а жена дома

горюет” (воинские тяготы ложатся и на семью), “станичники казака в армию

снаряжают, что в могилу провожают” (служба казачья полна реальной опасности).

Песню исполняет фольклорный ансамбль “Казачок” : “Верила, верила, верю…”

Старый казак: Казак рождался воином. В семье его называли не мальчиком, а казачьим сыном.

Новорожденному друзья и родственники приносили подарки только военные: патрон,

стрелу, лук, пулю; дед дарил шашку или ружье. Сабля сохранялась из рода в род,

переходила от отца к сыну, потом к внуку. Ее украшали золотом или серебром,

вешали под образа, давали почетное место.

Трехлетние казачата уже ездили верхом по двору, а пятилетние скакали, отводя

лошадь в табун.

Ведущий: С 17 лет казак назывался малолетка. Начинались скачки, стрельба в цель на

скаку, рубка – т.е. ученье воинскому делу.

В 19 лет – приводился к присяге на верность службе.

В 21 год – зачислялся в военно-полевой разряд на 15 лет. Все 15 лет он обязан

был в любую минуту стать в стремя и встретить врага с оружием в руках. Часть

срока он служил “срочную” службу, т.е. вдали от дома. Иногда выпадала служба по

4-5 лет без побывки. Для того чтобы казак был постоянно в готовности, ежегодно

проводились летние и зимние сборы в лагерях, смотры оружия, учения.

Казак: Только в 61 год казак увольнялся “вчистую”. Освобождался от всех воинских

повинностей. Но привычные к воинской дисциплине и самоотречению старики считали

и в эти преклонные лета “служивыми”. Они не снимали с папах и картузов кокарды –

знак службы – и составляли совет стариков, который помогал Атаману управлять

станицей.

Казачонок: При рождении сына в казачьих семьях – он пользовался авторитетом, равным

родительскому. В случае смерти родителей на старшего сына “большака”,

возлагалась обязанность вырастить своих младших братьев и сестер. Отцовский

курень (дом) всегда доставался младшему сыну “меньшаку”, в обязанности которого

входило содержание и опекунство до смерти своих родителей.

Старый казак: Во время первой мировой войны 1914 года, донские казаки проявляли чудеса

храбрости. Казачьи полки, единственные из всех частей Русской армии не знали

дезертирства, самовольного ухода с фронта, революционных брожений на боевых

позициях. Казаки свято чтили девиз “За Веру, Царя и Отечество”.

Казак: Великая Отечественная война 1941–1945 г. опалила и Дон, который практически

весь был оккупирован в 1941–1943 годах. На борьбу с гитлеровцами ушли десятки

тысяч жителей Дона, казаков, вошедших в кавалерийские части Красной армии.

Казачка: Те, кто вернулись со славой, принялись за восстановление разрушенного войной

народного хозяйства. “Казак-донец и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре

певец, и в бою молодец” (что ни возьми – казак умеет все). Казацкие семьи (среди

казаков были русские, украинцы, татары, башкиры) занимались земледелием,

животноводством, жили, как и вся Советская страна.

Ведущий: Такова была жизнь и обычаи донских казаков. А какие были у казаков почитаемые

праздники и как они их проводили?

Творческая группа № 1представляет свои сообщения: Наиболее почитаемыми были церковные праздники: Рождество Христово и Пасха.

Широко отмечали в станицах Святки (с 25 декабря по 6 января), Масленицу (по

приходе весны), Троицу (с наступлением лета) и другие праздники.

Свободное время проводили в “беседах”, на “посиделках”. Особое разнообразие в

жизнь казачества вносили праздники и воскресенья: после церковной службы часто

устраивали ярмарки, скачки. Казаки были большими любителями хорового пения,

военно-спортивных состязаний.

Ведущий: А теперь предоставим гостю нашего праздника.

Рассказ о старинном казачьем роде Весовых из станицы Михайловской на Хопре.

Представление фотоматериалов из музея казачества в станице Михайловской

Урюпинского района (фотоматериалы прилагаются).

Ведущий:

Вот настал момент прощанья

Будет краткой наша речь,

Говорим мы: “До свиданья!”

До счастливых новых встреч.