Цели сценария:

- знакомить учащихся с известными музеями России;

- воспитывать у учащихся любовь к своей родине;

- способствовать получению и расширению знаний

учащихся о культуре России.

Ход мероприятия

– Здравствуйте, дорогие ребята!

Сегодня мы поговорим о знаменитых музеях нашей

Родины.

Много сотен лет назад люди начали собирать и

хранить вещи, чем-то им дорогие и памятные. Туда

могли входить разные интересные коллекции,

оружия, книги, украшения и т. д.

Эти вещи хранились в соборах и монастырях. Но их

могли увидеть не все желающие.

В России все изменилось при царе по имени Петр 1.

(Cлайд 1)

При царе стали собирать редкие и

интересные вещи для общего обозрения, которое

называлось Кунсткамера, она находится в

г.Санкт-Петербурге.

(Cлайд 2)

С этого момента в России начали

собирать свою историю музеи России.

Слово “музей” в переводе с греческого языка оно

означает “храм муз”.

Во всем мире и в нашей стране существуют огромное

количество музеев. Самые известные музеи нашей

страны – это Эрмитаж в г. Санкт-Петербурге. Здесь

можно увидеть большую коллекцию памятников

древней культуры, картины великих художников,

бесчисленное количество экспонатов известных

коллекционеров, драгоценностей и многое другое.

(Cлайд 3,4,5,6,7,8)

Следующими известными музеями в

России являются Третьяковская галерея и

Оружейная палата в Москве.

Третьяковская галерея является одним из ведущим

научно-художественным и культурно –

просветительским центром России.

Основана в 1856 году купцами – братьями

Третьяковыми.

(Cлайд 9,10,11)

Оружейная палата Московского Кремля

была построена в 1844-1851 г.г. на территории Кремля.

Является богатейшим музеем-сокровищницей

исторических реликвий памятников культуры и

искусства, собираемых на протяжении нескольких

веков.

Из разных стран мира приезжают в нашу страну

туристы, чтобы познакомиться с этими

коллекциями.

Музеи бывают разные. Например, музеи

зоологические, в них собраны чучела животных

разных стран, коллекции насекомых и бабочек.

Геологические, где собраны коллекции минералов и

камней.

Музеи ботанические, театральные, музыкальные,

литературные и т.д.

В краеведческом музее можно узнать об истории

своего края, в историческом музее можно узнать не

только, но и увидеть прошлое и настоящее своего

народа.

Немало у нас музеев, которые посвящены

выдающимся писателям, композиторам, ученым,

артистам.

(Cлайд 12,13,14,15,16)

Любой посетивший такие музеи человек,

оставляет в душе незабываемые впечатления на всю

жизнь.

На этом наша экскурсия закончена.

Спасибо за внимание!

Презентация

Тема: Путешествие по музеям России.

Цель классного часа:

- Приобщение к изучению мирового историко-культурного наследия.

- Пробуждение у обучающихся интереса к истории через знакомство с мировыми историческими и культурными ценностями.

Задачи:

— Воспитать уважительное отношение к прошлому, достижениями которого мы пользуемся до сих пор;

— Развивать мыслительную и творческую активность.

- эпиграф: «Надо хранить наше прошлое: оно имеет действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной» (Д. С. Лихачев).

Ход классного часа.

Есть место, где всегда живет история

Не важно уж когда прошедших лет

И мы, входя на эту территорию,

Стараемся на все найти ответСегодня день торжественен и строг.

Открыта дверь, музей гостей встречает,

В стенах своих входящих привечает,

Лишь стоит преступить его порог.Не принято здесь громко говорить,

И строгие глядят с портретов лица,

Ты понимаешь: стоило родиться,

Чтобы узнать, как мастер мог творить.

– Сегодня, ребята, мы поговорим с вами об очень интересных местах. О музеях.

Музей (от греч. — храм музы) — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры.

- Коль не было б в мире музеев

Откуда узнали бы мы,

Что где-то есть племя пигмеев,

Что где-то гуляют слоны, - О том, что когда-то в пещере,

Наш пращур охотою жил,

Каков был боярина терем,

Кому мужик русский служил. - Все знает музея работник,

И нам он готов рассказать,

Как жил древний предок-охотник,

И как шла монгольская рать. - Много сотен лет назад люди начали собирать и хранить вещи, чем-то им дорогие и памятные. Туда могли входить разные интересные коллекции, оружия, книги, украшения и т. д.

Эти вещи хранились в соборах и монастырях. Но их могли увидеть не все желающие.

Одним из первых музеев принято считать Александрийский музей в Египте. Он был создан в III веке до н.э. В музее много старинных вещей, хранятся вещи из разных стран, они рассказывают о жизни в прошлом. В Александрийском музее находилась самая крупная библиотека древности, которой пользовались многие ученые того времени.

- В те же времена существовали прототипы современных музеев, т.е. собрания определенных предметов. Именитые аристократы, собирающие в своих домах дорогие предметы искусства, ювелирные работы мастеров, стремились выделиться. Так владельцы красивых вещей отделяли себя от низших варваров. Музей был одним из способов самовыражения.

7.В России царь Петр1 впервые стал собирать редкие и интересные вещи в помещении для общего обозрения, которое называлось Кунсткамера, она находится в г.Санкт-Петербурге.

Кунсткамера.

Самый первый российский музей открылся в Петербурге в 1714 году . Он создан по указу императора Петра I . Когда перенесли столицу России из Москвы в Петербург, Петр I приказал перевезти и свою личную коллекцию, и библиотеку. Все предметы бережно перевезли и разместили в Летнем дворце .

Коллекции оказались такими обширными, что пришлось выделить специальное помещение. Назвали помещение на европейский манер Кунсткамерой, то есть «кабинетом редкостей».

Сам царь очень хорошо знал экспонаты Кунсткамеры: он их либо сам приобрел за границей, либо их доставили в столицу по его указам. Он любил их показывать и иностранным послам, и русским вельможам, и рассказывать о них. Петр I ставил перед собой просветительские цели. Предметы, хранившиеся в царских коллекциях, были доступны для всеобщего обозрения. Петр I так и заявил: «Я хочу, чтобы люди смотрели и учились!»

Кунсткамера- это не только музей. Это был первый в России научный комплекс. Здесь же находились и библиотека с редкими книгами, и лаборатория. В Кунсткамере хранились также монеты и медали, анатомические препараты, зоологические и ботанические диковинки, «каменья необыкновенные», древние, археологические находки.

Видео.

В 1852 году раскрыл свои двери для публики Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира, основанный в 1764 году как частное собрание Екатерины II. История Эрмитажа началась в 1764 году, когда богатый немец Гоцковский во исполнение долговых обязательств отдал России принадлежавшую ему коллекцию из более чем 200 картин. Екатерина Вторая, разместив подарок в Малом Эрмитаже, приняла решение скупать на заграничных аукционах все шедевры, выставлявшиеся на продажу. И так много собралось экспонатов, что для того, чтобы все их разместить, понадобилось создание огромного музейного комплекса, собравшего в себе пять зданий. Жемчужина архитектуры Государственного Эрмитажа – знаменитый на весь мир Зимний дворец, творение мастера Растрелли.

Видео

Государственный Русский музей — один из крупнейших мировых музеев и, пожалуй, единственный в стране, где в таком полном объеме представлены сокровища отечественной культуры. Это не только живопись, графика, скульптура, но и произведения декоративно-прикладного искусства. Сегодня собрание музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов.

Впервые двери Русского музея были открыты для посетителей 7 марта 1898 г., через три года после того, как 13 апреля 1895 г. вышел специальный указ Николая II об учреждении Русского музея императора Александра III. Тем же указом для размещения картин и скульптуры русской школы отводилось одно из красивейших зданий Петербурга — Михайловский дворец, сооруженный в 1825 г. знаменитым архитектором Карлом Росси для великого князя Михаила Павловича — сына императора Павла I. С целью переоборудования дворца был объявлен конкурс, который выиграл молодой архитектор Василий Свиньин. Перед ним стояла сложная задача превратить покои, предназначенные для частной жизни, в залы общественного назначения, удобные для показа картин и произведений. Одновременно с перестройкой и реставрацией дворцовых залов формировалась коллекция музея, основой которой стали произведения, переданные из музея Академии художеств, Эрмитажа, загородных царских резиденций и крупных частных коллекций.

Государственная Третьяковская галерея является символом культурной жизни, обозначением средоточия ценностей, воплотивших в себе представление людей о красоте.

Основана галерея во второй половине XIX века Павлом Михайловичем Третьяковым. П.М.Третьяков начал свою деятельность по собиранию картин русских художников в 1856году. Уже в 1860 г.,когда ему было ещё 29лет, решил, что подарит свою коллекцию городу, сделает её народным достоянием.

В экспозиции музея подробно представлены все периоды развития русского искусства. Залы Третьяковки хранят прекрасные произведения русского искусства с древних времен до наших дней.

В галерее располагается самое известное полотно Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели», написанное в Костромской области. Воскресенская церковь, изображенная на картине, существует и по сей день – ныне там находится музей Саврасова.

Там же располагается картина Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу» (иногда полотно ошибочно называют «Утро в сосновом бору»).

Пейзаж-картина под названием «Рожь» была написана художником Иваном Ивановичем Шишкиным в 1878 году, для ее создания была использована яркая манера живописи. Автор вложил в картину огромную любовь к природе, к родному краю. Это чувство передается зрителю, который может насладиться прекрасным творением этого художника.

Полотно «Золотая осень» — пейзаж русского художника Исаака Левитана, написанное в 1895 году. Работа над картиной была начата осенью в то время, когда Левитан жил в усадьбе Горка, расположенной в полутора километрах от деревни Островно, Тверской губернии.

Аркадий Рылов с молодых лет интересовался темами, связанными с морскими и речными просторами. Часто он изображал птиц у воды. Будучи на Каме, художник написал серию пейзажей, из которых наиболее известно полотно с изображением птиц, летящих над водой — «В голубом просторе».

Видео.

Собрание картин Третьяковской галереи сохраняет память о прошлых столетиях в истории России. Прекрасные полотна художников-реалистов не только радуют красотой взгляд зрителя, но и воспитывают нас ,отражая в живописных образах жизненные проблемы.

С конца XVIII века и в других губернских городах стали появляться краеведческие музеи .Потом и в каждом городе, даже очень маленьком, стали появляться небольшие музеи. Представляете, сколько разных музеев в нашей стране?

У нас в республике тоже есть музеи.

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина Музей создан в 1918 году, он является развернутой экспозицией, посвященной природе, прошлому и настоящему Республики Мордовия. В музее работают отделы фондов, научной пропаганды, литературный, исторический, современной истории, этнографии и природы. В фондах музея насчитывается более 170 тыс. единиц хранения. В настоящее время музей располагается в центральной части здания музейно-архивного комплекса

«Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи» имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния народов Республики Мордовии, неоднократно удостаивался государственных наград. Музей открылся в 1960 г. и назывался «Мордовская республиканская картинная галерея им. Ф. В. Сычкова». В 1976 году, к 100-летию со Дня рождения С. Д. Эрьзи, было построено новое здание, с 1995 года музей носит имя Степана Эрьзи. Базовыми коллекциями являются работы классиков национальной художественной культуры: скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи, живописца Федота Васильевича Сычкова.

Музеи — это отдельный мир иногда даже, кажется, что во времени есть четвёртое измерение.

Музей — какое слово емкое!

От пирамид до черепков.

Хранят музеи для потомков

Свидетельства иных эпох.

Хорошо, что есть музеи.

Значит, нить времён не прервалась.

Значит, вместе все-таки сумеем

С прошлым удержать незримо связь.

Ты в музей пришёл не просто гостем,

Память сердца здесь ты оживи.

Может, станет хоть немного проще

Нам понять сегодняшние дни.

Прикоснись к чужой судьбе и жизни,

Подвигам отцов ты поклонись.

Так же научись служить Отчизне,

Чтоб прожить достойно свою жизнь!

Пусть в музей тропа не зарастает,

Пусть мужает наша детвора,

Пусть быстрее каждый осознает:

Завтра вырастает из вчера.

Узнавая прошлое, сохраненное в музеях, мы лучше понимаем людей, которые жили и творили до нас, чувствуем ответственность перед будущими поколениями, задумываемся о том, что им будет важно, нужно.

Завершить наш классный час я хочу словами Д. С. Лихачева: «Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем… Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране».

МБОУ «СОШ № 2» города Абакана

Конкурс Уроков российской культуры

Классный час « Путешествие в храмы муз»

5 класс

Разработала учитель МБОУ «СОШ № 2»

Новикова Елена Викторовна.

Абакан – 2014

Классный час «Путешествие в храмы муз».

« Культура-это язык, объединяющий человечество. Культура — это среда, растящая и питающая личность». П. Флоренский.

« Культура — это знать лучшее, что было высказано и выдумано в мире». Мэтью Арнольд.

«Прошлое небезупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать необходимо». М. Горький.

«Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем… Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране» Д. С. Лихачев.

Цели: 1. Привлечь внимание учащихся к вопросам развития культуры, сохранения культурно — исторического наследия и роли российской культуры во всем мире.

2.Возбудить интерес детей к музею как к культурно-историческому центру.

3. Прививать интерес и любовь к культуре России. Развивать воображение, мышление, речь и эмоциональное восприятие искусства. Воспитывать любовь к своей Родине.

Форма: заочное путешествие по музеям России.

Оформление: высказывания известных людей о культуре, выставка книг.

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран

Подготовительная работа: Класс делится на несколько микрогрупп ( «путешественников»), которые «побывали » в разных известных музеях России, видели много интересного и удивительного и готовы рассказать об всем этом

1 группа — «Третьяковская галерея» (г.Москва), 2 группа – «Эрмитаж» ( г. Санкт-Петербург ), 3 группа – Загадки Эрмитажа

Содержание классного часа

1.Вступительное слово учителя:

«Добрый день, дорогие ребята! Сегодня, не выходя из класса, мы совершим удивительное путешествие в загадочный мир музеев. Как здорово, что мы сейчас имеем такую возможность. Ведь в одной только Москве 182 музея! В каждом городе, даже очень маленьком, есть хотя бы один музей. И в нашем прекрасном городе их немало. Представляете, сколько разных музеев в нашей стране? А во всем мире? Причем и в наше время создаются новые музеи. Например, 8 октября 2009 г. в Москве открылся музей И. С. Тургенева. Интерес к ним велик во всем мире. 18 мая 1977 г. был учрежден Всемирный день музеев. Как они отмечают свой праздник? (Организуют бесплатное посещение, проводится «Ночь музеев» ).

Ребята, какие вы знаете музеи? Каково же происхождение этого слова?»

Подготовленный ученик:

«Слово «музей» образовано от слова «муза». У древнегреческого бога Зевса было 9 дочерей, 9 муз (муза — от греч. «муса» — мыслящие), которые покровительствовали наукам и искусствам: Мельпомена — муза трагедии, Талия -муза комедии, Каллиопа — муза эпической поэзии, Эвтерпа — муза лирики, Эрато -муза любовных песен, Терпсихора — муза танцев, Клио — муза истории, Урания -муза астрономии и Полигимния — муза священных гимнов. Богини обычно выступали под водительством покровителя искусств Аполлона, получившего от богов второе имя Мусагет. Поэтому «музей» — это «храм искусств» т. е. мусейон. Мусейоны были центрами духовной жизни древних греков, здесь собирались на ученые диспуты и состязания философы, поэты, певцы, музыканты. Посещая «храмы муз», люди восхищались представленными там изумительными творениями прославленных мастеров и художников. Создатели музеев бережно сохраняли всё это великолепие не только для современников, но и для потомков.»

Учитель:

«В наше время музеи являются культурно-историческими центрами, в которых собрано всё ценное, что создано человечеством за его многовековую историю. Музей называют исторической памятью народа. Здесь мы можем увидеть изделия талантливых мастеров прошлого, вызывающие гордость потомков: украшения, посуду, игрушки, музыкальные инструменты, одежду. В залах музея находятся рукописи, письма, дневники, награды выдающихся людей, чья жизнь и деятельность были отданы служению Отечеству, науке или искусству.

Сегодня ребята нам расскажут лишь о двух музеях. Но они являются величайшим наследием русского народа, которое нужно беречь и охранять. Это достояние не только России, но и всего мира.

Выступление 1 группы.

Слайд 1. Ребята, на экране вы видите многие знакомые нам портреты и картины. Как вы думаете, где хранятся их оригиналы?

( Ответы учеников).

В Москве есть замечательный музей – Государственная Третьяковская галерея. Именно о ней мы и расскажем.

Слайд 2,3.

М. Горький писал: «Третьяковская галерея — это так же хорошо и значительно, как Художественный театр, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве».

Слайд 4.

Слайд 5.

Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год. Именно тогда Павел Михайлович Третьяков (московский купец и промышленник) приобрел две первые картины русских художников «Искушение» Н.Г.Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В.Г.Худякова. Слайд 6.

В конце 1850-х годов в его собрании появляются другие полотна. Вероятно, уже тогда Третьяков замыслил создать музей, где будет представлена национальная русская школа живописи.

В 1860 году, отправляясь за границу, Павел Михайлович пишет свое первое завещание («завещательное письмо»): «Сто пятьдесят тысяч рублей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи…» Галерея должна была стать общедоступной.

Слайды 7,8,9.

Свою художественную галерею Павлу Михайловичу пришлось собирать с нуля, зато он мог целиком положиться на свой вкус. Высоко ценил Павел Михайлович творчество В.Г.Перова. В 1860-е годы были приобретены такие работы Перова, как «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка» и «Дилетант»; в дальнейшем Третьяков продолжает приобретать его картины .

В 1864 году в собрании появляется первая картина, написанная на сюжет русской истории, – «Княжна Тараканова» К.Д.Флавицкого.

П.М.Третьяков любил природу и тонко понимал ее, так что приобретение пейзажей было всегда не случайно. В 1860-е годы в его собрании появляются картины Л.Ф.Лагорио, А.П.Боголюбова, М.К.Клодта, И.И.Шишкина.

Особое место в собрании Третьякова занимала портретная галерея. В К концу 1860-х годов П.М.Третьяков задумал создать такую галерею выдающихся деятелей русской культуры – композиторов, писателей, художников. Он стал не только покупать уже созданные произведения, но и заказывать портреты. Так, В.Г.Перов, по просьбе П.М.Третьякова, написал портреты А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, А.Н.Майкова, М.П.Погодина, В.И.Даля, И.С.Тургенева; И.Н.Крамской – портреты Л.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина, С.Т.Аксакова и Н.А.Некрасова.

Портрет Л.Н.Толстого Павлу Михайловичу хотелось иметь еще в 1869 году, но писатель наотрез отказывался позировать, лишь в 1873 году И.Н.Крамскому удалось его уговорить.

В 1870-е годы в собрании Третьякова появляются картины «Сосновый бор» И.И.Шишкина, «Грачи прилетели» А.К.Саврасова, «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича» Н.Н.Ге и другие.

Приобретаемые картины Павел Михайлович размещал в своем доме в Лаврушинском переулке. Места не хватало. В 1872-1874 гг. были построены два первых собственно музейных зала. В 1880-е годы собрание Третьякова значительно пополнилось.

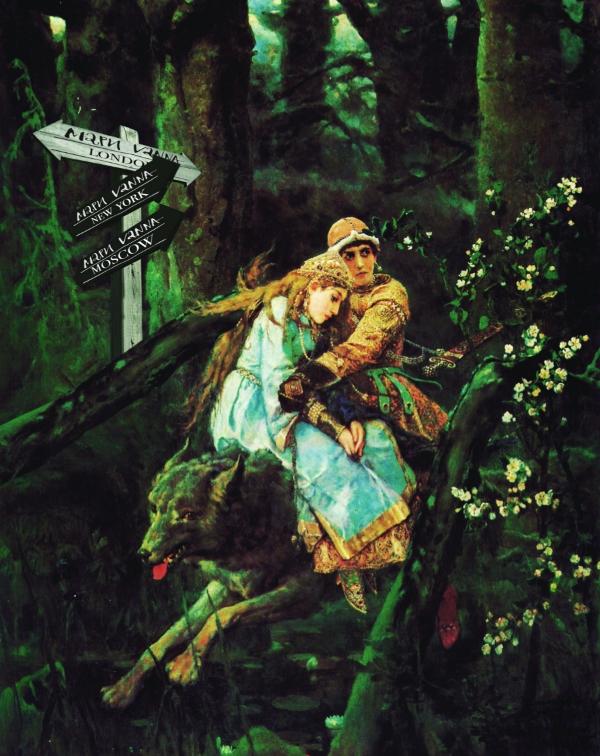

Были приобретены картины В.И.Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»; произведения И.Е.Репина «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Царь Иван Грозный и сын его Иван»; работы В.М.Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами», И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу», И.Н.Крамского «Неутешное горе», Н.А.Ярошенко «Всюду жизнь» и другие. В галерее появляются картины В.Д.Поленова, И.И.Левитана, А.М.Васнецова, И.С.Остроухова. В 1885 году к дому в Лаврушинском пристраивается еще 7 залов.

Конкурс «Покажи и угадай»

А сейчас, ребята, мы вам покажем известные картины, а вы угадайте, как они называются и кто их нарисовал. ( инсценировка картин В.М. Васнецова «Иван –царевич на сером волке», «Алёнушка», «Три богатыря».)

Знаменитые картины из собраний галереи. Слайды 10,11,12.

1892 год стал для галереи знаменательным, в этом году Павел Михайлович Третьяков передал ее в дар городу Москве. Слайд 13.

Третьяковская галерея в наши дни

Слайды 14-18.

В апреле 1995 года в основном здании в Лаврушинском переулке для посетителей открылась обновленная экспозиция классического русского искусства. Её площадь возросла в полтора раза, она увеличилась на десять залов. Традиционный маршрут и расположение материалов во многом были сохранены.

. В реконструированном основном здании Третьяковской галереи стало возможным значительно расширить экспозицию древнерусского искусства, выделить залы для скульптуры XVIII – первой половины XIX века и рубежа XIX–XX веков. Появилась «Сокровищница», где можно увидеть произведения прикладного древнерусского искусства, миниатюры, иконы в драгоценных окладах.

Все более разнообразной и интересной становится выставочная деятельность Галереи. Каждый год организуются выставки, вызывающие большой интерес публики, в их числе следует упомянуть экспозиции «Возрожденные сокровища России» (1995), «Сокровища музеев Подмосковья» (1996), «Очарованные морем. К 300-летию основания флота России» (1996), «Незабываемая Россия. Россия и русские глазами британских художников. XVIII – первой половины XIX века» (1997), «Михаил Врубель в Третьяковской галерее, московских музеях и частных собраниях» (1997), «Стиль жизни – стиль искусства. К 150-летию со дня рождения В.М.Васнецова» (1998) и др.

Произведения из собрания Галереи регулярно экспонируются как на международных, так и на отечественных выставках в разных городах.

Третьяковская галерея ведет большую работу: издаются книги, альбомы, другая печатная продукция.

В 2004 году был создан инновационный отдел мультимедиа и интернет проектов, осуществляющий работу по созданию современного веб-сайта Третьяковской Галереи и изданию электронных каталогов выставок.

В Галерее работает детская студия. В стенах музея регулярно проходят музыкальные вечера

В Третьяковской галерее проводятся научные конференции. Продолжается пополнение музея художественными произведениями.

В 2006 году Государственная Третьяковская галерея встретила свое 150-летие. Юбилей был отмечен целым рядом крупных выставочных проектов. Одна из главных выставок юбилейного года – «Братья Павел и Сергей Третьяковы. Жизнь и деятельность» – разносторонне представила образ жизни братьев Третьяковых, их характеры, историю создания их коллекций. Юбилею Третьяковки был посвящен и проект «Музеи России поздравляют Третьяковскую галерею».

Юбилей стал заметным событием для всей страны и в особенности – для столицы. Создан специальный – юбилейный сайт Третьяковской галереи .

Собрание Третьяковской галереи насчитывает сейчас более 170 тысяч произведений.

Спасибо за внимание!

Учитель:

«Большое спасибо вам за интересный и познавательный рассказ. А сейчас вашему вниманию представит своё выступление 2 группа».

Выступление 2 группы.

Музейный комплекс Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Слайд 1, 2,3,4.

Отправляясь на экскурсию по Санкт-Петербургу, любой путешественник непременно посетит своеобразный памятник российских монархов – Дворцовую площадь. Частью прекрасного архитектурного ансамбля этой площади является Зимний дворец «кисти» знаменитого архитектора Растрелли. Отсюда и начинается увлекательное путешествие по странам и эпохам, память о которых хранит в своих стенах один из крупнейших музеев мира – Эрмитаж. Это целый музейный комплекс из пяти основных зданий, соединенных между собой: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой (или Старый) Эрмитаж, Эрмитажный театр и Новый Эрмитаж. Экспозиции размещены в более чем 350 залах! Прекрасный вид на здания музея открывается с Невы.

«Уголок уединения» русской императрицы.

Слайд 5

Основой музея стала частная коллекция Екатерины ІІ. Впервые в русской столице оказалось так много работ величайших художников: Рубенса, Тициана, Рафаэля, Рембрандта. Коллекция стала страстным увлечением Екатерины, и на протяжении всей жизни она пополняла свою сокровищницу искусства не только картинами, но и бюстами, статуями.

Слайд 6.

Для хранения собрания на берегу реки Невы был сооружен Малый Эрмитаж, одно из зданий современного музейного комплекса. Здание состояло из Северного и Южного павильонов, внутри которых были размещены оранжерея и Висячий сад. Стены павильонов украшались картинами. Слово «эрмитаж» имеет французские корни и означает «место уединения». Здесь императрица любила отдыхать в кругу приближенных. В Малом Эрмитаже устраивались концерты, спектакли, литературные вечера.

|

Комплекс дворцов Эрмитажа в лучах рассвета. Слайд 7 |

Но для стремительно разраставшейся коллекции этого здания оказалось недостаточно, поэтому в 1787 году на берегу Невы построили еще одно сооружение – Большой Эрмитаж. Слайд 8,9. Коллекция пополнилась резными камнями, ценными библиотеками, старинными монетами, драгоценностями. Также при Екатерине ІІ был сооружен Эрмитажный театр (1783). Здесь разыгрывались спектакли, проводились театральные обеды и новогодние маскарады.

Комплекс зданий Эрмитажа являлся действительно уединенным местом, вход в который был доступен лишь императрице и узкому кругу приближенных. А.С. Пушкин смог получить пропуск только благодаря рекомендации В. Жуковского, служившего наставником у сына императора.

Слайд 10,11,12

Но уже ее внук Николай І решил сделать музей достоянием общественности. Было возведено еще одно здание — Новый Эрмитаж — поначалу именовавшееся Императорский Музеум. В 1852 году оно открылось для публики. На первом этаже располагалась коллекция древностей, а на втором – роскошная картинная галерея. В качестве экспонатов были представлены богатейшие собрания древнеегипетских, древневосточных, античных и средневековых памятников, европейского искусства. Также в музее хранились полотна русских живописцев и ценности, полученные в результате археологических раскопок.

При Николае І музей лишился значительной части экспонатов. Но и приобретено было немало. Многие шедевры были куплены им во время путешествий по Европе. Но самым значительным делом императора было открытие музея для общественности. Таким образом, Эрмитаж стал первым в Российской империи публичным музеем.

Зимний дворец: неподвластен ветрам истории. Слайд 13,14

Главным зданием Эрмитажа считается Зимний дворец. Здесь находится вход в музей. Здание выполнено в стиле барокко и являет собой замкнутый четырехугольник с обширным внутренним двором. Фасады украшены колоннами, обилием лепных деталей, ваз и статуй.

Дворец претерпел многократные изменения в разные исторические периоды. Его строительство началось еще при царице Елизавете как официальной императорской резиденции. Во время пожара 1737 года был уничтожен до основания, но вскоре восстановлен. Во время царствования Николая ІІ он перестал быть официальной императорской резиденцией, но оставался местом торжественных приемов. В годы Первой мировой войны в нескольких залах был устроен госпиталь имени цесаревича Алексея. Временное правительство сделало его своей резиденцией, часть ценностей была эвакуирована в Москву. В октябре 1917 года Зимний дворец сильно пострадал во время штурма…

|

Зимний дворец в ночной подсветке. СЛАЙД 15 |

После революционных событий новая власть объявила Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями. В парадных залах начали устраивать концерты, кинематографические сеансы. Эвакуированные ценности вернули в музей, открылись выставки. С 1920 до начала Великой отечественной войны в здании Зимнего дворца существовал Государственный музей Революции. В годы войны музейные подвалы служили бомбоубежищами. Сильно пострадал Зимний дворец, реставрационные работы в нем продолжались долгие годы после войны.

Парадные залы Зимнего дворца вызывают восторг пышностью и неповторимостью интерьеров. Главная лестница — Иорданская. Слайд 16. Названа так потому, что в царские времена на праздник Крещения по ней проходил крестный ход к проруби в Неве, которая символизировала Иордань.

Весьма интересен также Белый зал, скульптурное убранство которого состоит из женских фигур над колоннами, символизирующих различные виды искусства, барельефных фигур с изображениями богов Олимпа, фигурок играющих детей. Присутствует также военная эмблематика и рельефный орнамент.

|

Белый зал в Зимнем дворце. Слайд 17. |

В концертном зале располагается богатая эрмитажная коллекция русского серебра XVII — начала XX века, центром которой является своеобразный памятник середины XVIII столетия — серебряная Рака Александра Невского. В здании Зимнего дворца расположены тронные залы: Петровский (или Малый тронный) и Георгиевский (Большой тронный). Первый посвящен памяти Петра І. В отделке зала использовался вензель императора, гербы и короны. Над серебряным троном высится картина «Петр I с богиней мудрости Минервой» Амикони. Кроме того, зал украшен полотнами с изображением великих сражений времен Петра І. В Георгиевском зале проходили важные церемонии и приемы.

Военной тематике посвящено три зала в Зимнем дворце: Фельдмаршальский (стены которого украшены портретами российских фельдмаршалов), Пикетный или Новый зал (посвящен истории русской армии и украшен рельефами с изображением шлемов, щитов, копьев, доспехов, медальонов со сценами сражения), Военная галерея (состоит из портретов русских генералов, участвовавших в войне 1812 года).

Малый Эрмитаж. Слайд 18

Здания Зимнего дворца и Малого Эрмитажа соединены Висячим Садом. Он расположен на уровне второго этажа Малого Эрмитажа и состоит из множества цветущих растений. Висячий Сад соединяет Северный и Южный павильоны Малого Эрмитажа. В Северном павильоне находится Павильонный зал. Именно там можно увидеть знаменитые часы «Павлин», изготовленные в Лондоне в 1770-х и подаренные императрице Екатерине ІІ. Интересно, что часы до сих пор находятся в рабочем состоянии. Их заводят каждую среду в 19.00. Часы состоят из множества деталей, но главную роль выполняют декоративные сова, павлин и петух. Когда механизм приходит в движение, разыгрывается целое представление, сопровождаемое звоном колокольчиков.

Большой (Старый) Эрмитаж. Слайд 19

В Большом Эрмитаже расположены Лоджии Рафаэля, представляющие собой галереи с копиями рафаэлевских фресок.

В залах второго этажа представлены работы мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициана. Широко представлена венецианская живопись и скульптура. Именно это здание чаще всего имеют в виду обыватели, желая похвастать посещением знаменитого музея.

Новый Эрмитаж. Слайд 12

Залы, представляющие итальянское искусство, есть и в здании Нового Эрмитажа. Несколько залов этого здания отведено под картины Рафаэля, а также под древнеримское и древнегреческое искусство. Кроме того, в Новом Эрмитаже есть зал Рубенса, залы испанской и голландской живописи (Шатровый зал).Также в музее хранятся коллекции английской, французской, старонидерландской живописи и рыцарский зал с экспозицией старинных доспехов.

Коллекция античных древностей в Эрмитаже насчитывает свыше 106 000 памятников. Обширная их экспозиция находится в залах первого этажа Нового Эрмитажа. Достаточно полно представлены все основные виды римской скульптуры: культовые статуи, рельефы, декоративная скульптура, портретная пластика.

Парадный вход в здание со стороны Миллионной улицы украшают десять гранитных статуй атлантов. Они являются одним из символов Санкт-Петербурга.

Слайды 20- 24.

Ежегодно Эрмитаж посещает около 4 млн. человек. Здесь также проводится большая научно-исследовательская, издательская работа, организуются археологические экспедиции.

Цены на билеты довольно демократичные: 250 рублей с граждан России, 400 — для иностранных посетителей. Причем, дети и студенты любых стран, а также русские пенсионеры могут наслаждаться произведениями искусства бесплатно.

Часы работы музея: каждый день, с 10.30 до 18:00. Приглашаем посетить!

Учитель: «Большое спасибо вам за прекрасный рассказ. Думаю, что во время него многим захотелось туда попасть. У вас всё впереди, и ваше желание обязательно сбудется. А сейчас проведём небольшой конкурс».

Конкурс «Собери пазл».

«Проверим, как хорошо вы умеете собирать пазлы. ( Каждой группе даётся разрезанная репродукция известной картины , кто быстрее её соберёт и ответит, в каком музее она хранится, а также назовёт автора и название, тот и победил)

3 группа нам поведает загадочные истории об экспонатах Эрмитажа.»

Выступление 3 группы.

Самые загадочные экспонаты Эрмитажа

93 года назад открылись все залы Эрмитажа. Чем не повод посетить знаменитый музей? Для осмотра более трех миллионов экспонатов музея потребуется минимум восемь лет. Мы предлагаем экскурсию-знакомство с главными тайнами Эрмитажа.

1. ЧТО С «ПАВЛИНОМ»? Слайд 25

В 1777 году князь Григорий Потемкин решил в очередной раз удивить императрицу Екатерину. Его выбор пал на работу английского механика Джеймса Кокса… Подарок пришлось разобрать – иначе его было просто не доставить в Россию. Разобрать-то разобрали, а вот собрать не смогли – часть деталей оказалось то ли сломана, то ли утрачена. Так и пылился бы эффектный подарок, если бы в 1791 году Потемкин не поручил «оживить птичек» Ивану Кулибину. И мастер высочайшего класса сделал невозможное: часы пошли, а затейливый механизм пришел в движение. Как только часы начинают звонить, «оживает» сова в клетке. Под звон колокольчиков клетка начинается вращаться. Затем «просыпается» павлин: его хвост поднимается, начинает распускаться, птица кланяется, втягивает и запрокидывает голову, открывает клюв. В тот момент, когда хвост полностью раскрывается, павлин поворачивается на 180 градусов так, что зрители видят его… зад. Затем перья опускаются, и павлин занимает исходное положение.

Узнать об истинной причине такого нелицеприятного поведения павлина сегодня невозможно. По одной из версий Кулибину не удалось добиться того, чтобы птица делала полный оборот. Другая легенда утверждает, что мастер намеренно заставил птицу совершать подобное «фуэте», тем самым демонстрируя свое отношение к царскому двору, для которого «птичка» и предназначалась.

2. ГРОБНИЦА ГОМЕРА. Слайд 26.

В зале Юпитера можно найти и еще одну неразгаданную загадку Эрмитажа – «гробницу Гомера. Первым владельцем гробницы стал «заводитель дел необыкновенных» граф Александр Строганов, который писал: «В первую турецкую войну 1770 г. русский офицер Домашнев, командовавший нашим десантом на одном из островов Архипелага, привез этот саркофаг в Россию и подарил его мне. При виде этого памятника, я не мог не воскликнуть: «Не памятник ли это Гомера?» Фраза стала переходить из уст в уста, только, похоже, без вопросительной интонации.

Вскоре, авторитет Строганова как коллекционера неимоверно вырос. Еще бы, ведь он обладал предметом, за которым не одно столетие гонялись авантюристы со всего света. Впрочем, «гробница Гомера» — очередная красивая легенда, вроде Атлантиды или золота Трои.

Изучив барельефы, ученые с уверенностью заявили, что античная гробница была создана во II веке нашей эры, а это значит, что человек, которому принадлежал саркофаг, разминулся с Гомером лет на девятьсот. Но пока остается неразгаданной другая тайна гробницы: совершенно различная стилистика задней и лицевой стенок саркофага. Каким образом, где и когда эти стенки соединились – непонятно.

3. КРОВОЖАДНАЯ БОГИНЯ. Слайд 27.

В египетском зале можно найти один из древнейших египетских памятников на территории России — статую богини войны и воздаяния, гневную Мут-Сохмет.

Согласно мифу, кровожадная богиня решила уничтожить род человеческий. Боги решили спасти людей: они разлили перед богиней подкрашенное в красный цвет пиво, которое Мут-Сохмет приняла за человеческую кровь. Выпила – и успокоилась.

Однако легенда Эрмитажа уверяет, что опасность для людей все еще сохраняется. Якобы ежегодно в полнолуние на коленях богини появляется красноватая лужица.

По другой версии – ноги богини покрываются странным красноватым влажным налетом всякий раз, когда Россию ожидают очередные неприятности, беды, катастрофы. Последний раз налет, якобы, был обнаружен в 1991 году. Есть ли в легенде хоть доля истины? И как можно объяснить странный «кровавый» налет? На эти вопросы ответы пока не найдены.

4. ТАЙНА ЗОЛОТОЙ МАСКИ. Слайд 28.

В собраниях Эрмитажа хранятся всего три посмертные античные маски из золота. Одна из них – маска из гробницы Рескупорида. В 1837 году археологи обнаружили в окрестностях Керчи курган, внутри нашли каменный саркофаг с женским скелетом, который предположительно принадлежал не иначе как царице: все тело усыпано бляшками из золота, на голове – золотой венок, лицо скрыто золотой маской. Вокруг саркофага было найдено большое количество ценных вещей, в том числе серебряное блюдо с выбитым именем царя Рескупорида, правителя Боспорского царства.

Ученые предположили, что в саркофаге была погребена его жена, но позже засомневались. До сих пор гипотеза о том, что золотая маска скрывала лицо боспорской царицы, не подтверждена и не опровергнута.

5. КЛАНЯЮЩИЙСЯ ПЕТР. Слайд 29.

Ореолом таинственности окружена так называемая «восковая персона» Петра, над которой потрудились отечественные и европейские мастера после кончины императора. Многие посетители утверждали, что собственными глазами видели, как восковой Петр вставал, кланялся, а затем указывал на дверь, видимо, намекая на то, что гостям «пора и честь знать».

В XX столетии в ходе реставрации внутри фигуры были обнаружены шарниры, которые позволяли сажать в кресло и ставить фигуру Петра. Но никакого механизма, который бы позволял царю самостоятельно двигаться, обнаружено не было. Кому-то доказательства показались неубедительными, кому-то – не захотелось терять очередную красивую легенду. Как бы то ни было, но и сегодня находится немало тех, кто утверждает, будто со «знакомым смотрителем» оказывался в зале именно в тот момент, когда фигура «оживала».

6. НЕПОВТОРИМЫЕ СЕРЬГИ. Слайд 30.

В сибирской коллекции Петра I можно найти феодосийские серьги, выполненные в древнегреческой технике зерни. Их главным украшением является микроскопическая многофигурная композиция, иллюстрирующая афинские состязания. Мельчайшую зернь, которой усыпана одна из частей украшения, можно разглядеть разве что с помощью лупы. При сильном увеличении обнаруживаются крошечные зерна, которые соединены по четыре и выстроены в ряды – именно эта отделка и подарила феодосийским серьгам всемирную славу. Лучшие мировые ювелиры пытались создать копии феодосийских украшений, но задача оказалась невыполнимой. Ни способ пайки, ни состав припоя, которым пользовались мастера древности, выяснить не удалось.

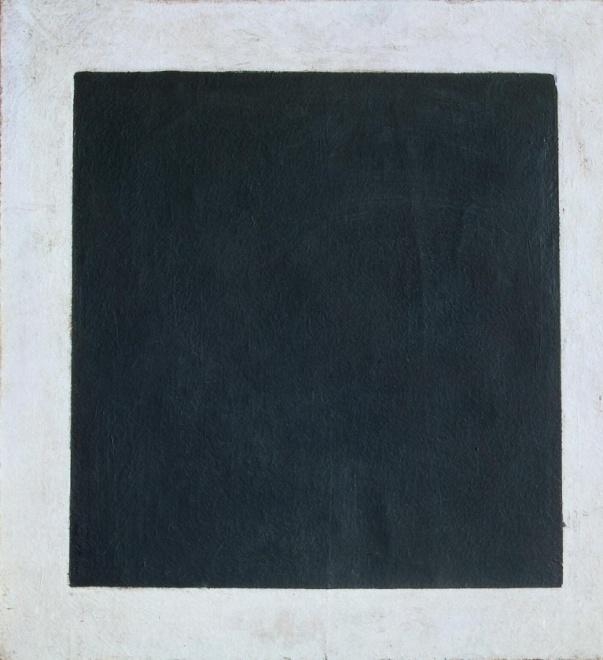

7. «ИКОНА БЕЗБОЖНОГО ВРЕМЕНИ». Слайд 31.

Один из самых скандальных шедевров – «Черный квадрат» Малевича 1932 года – также можно найти в Эрмитаже. Сам автор трактовал идею как беспредельность, обобщенную в единый знак, называя «Черный квадрат» иконой нового, безбожного времени. Споры об идейном содержании полотна ведутся давно, но с того момента, как картина была выставлена в Эрмитаже, снова и снова обращается внимание на ее «разрушительную» энергетику: одни посетители рядом с ней теряли сознание, другие, напротив, приходили в неистовое возбуждение.

Действительно ли мировой шедевр наделен мистической силой, или это очередная попытка «подлить масла в огонь»? На эти вопросы ответить легко, стоит только посетить Эрмитаж.

Заключительное слово учителя.

Итак, ребята, мы с вами совершили потрясающее путешествие и во времени и на расстоянии! Надеюсь, что всё увиденное и услышанное надолго сохранится в вашей памяти и ваших сердцах. Спасибо вам!

А теперь проверим ваши знания о музеях.

Вопросы эрудитам:

Как называется предмет, выставленный в музее для показа посетителям? (Экспонат. )

Как называют человека, который восстанавливает первоначальный вид предмета старины. (Реставратор. )

Что такое подлинник, копия и репродукция картины? (Настоящая картина, выполненная автором; списанная в точности картина; воспроизведение картины типографским способом. )

Совокупность всех предметов, выставленных в музее для обозрения. (Экспозиция. )

Специалист, дающий пояснения посетителям музея. (Экскурсовод. )

В каком городе находится музей Эрмитаж? (В Санкт-Петербурге. )

Чье имя носит главная картинная галерея Москвы? (Павла Третьякова. )

В каком музее хранится картина В. Иванова «Явление Христа народу»? (В Третьяковской галерее. )

Сколько в Москве музеев?

Все молодцы ! Всем спасибо! Встретимся в музее!

Методическая разработка

внеурочного мероприятия

«Экскурсия-игра в школьном историко-краеведческом музее «История рядом»

Актуальность разработки

Экскурсия-игра «История рядом» разработана на использовании краеведческого материала школьного историко-краеведческого музея. Игра составлена и организована на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС. Игра состоит из двух частей: первая часть – работа с материалами музея (экспонатами) в форме игры «Узнай», 2 часть – творческая мастерская (создание продукта самостоятельной творческой деятельности на основе полученных впечатлений). Наряду с рассказом об экспонатах музея, в них присутствуют материалы, создающие определенный исторический контекст и воспитывающие музейную культуру. Разработка из серии «Краеведение для самых маленьких» или «Приобщаем к традиционной культуре с детства». Методическая разработка создана разработчиком в 2015 году, апробирована в 2015 году, ежегодно используется в рамках проведения недели краеведения. Игра проводиться с привлечение родителей, бабушек и дедушек воспитанников.

Цель игры:

Обучение детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста умению воспринимать предметный мир культуры, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру, способности бережно относиться к культурному наследию, воспитание эстетических и нравственных идеалов, патриотизма и музейной культуры, сотрудничество с семьями детей.

Задачи игры:

повышение мотивации к познавательной деятельности;

активизация интереса воспитанников к отечественной и местной истории, истории семьи;

формирования навыка поиска необходимого ответа при смысловом восприятии полученной информации об экспонате музея;

развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой инициативы: знакомство с историко-культурной средой школьного музея;

создание интегрированного социально-культурного развивающего образовательного пространства между школой и семьёй;

формирование у молодого поколения представления об историческом времени и пространстве;

формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, музейным ценностям;

развитие творческих и коммуникативных способностей детей, проведение полезного досуга детей с родными.

Место проведения игры: школьный историко-краеведческий музей.

Форма занятия: музейно-педагогические занятие в форме экскурсии-игры.

Участники: воспитанники ГДО, обучающиеся 1-4 классов, родители, бабушки и дедушки детей.

Педагогические приемы и методы:

— интерактивные методы: интерактивная технология направлена на включение ученика в музейную реальность. Главный принцип этой технологии в том, что человек усваивает только то, что делает сам. Во многих музеях трогать ничего нельзя, а в нашем школьном музее можно самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать, то есть быть соавтором экспозиции. Детям предоставлена возможность «погрузиться» в прошлое, в историю. Дети при этом не просто посетители, они вовлекаются в соответствующий вид деятельности. Они могут попробовать выпутать рыбку из сети, перенести чугуны на ухватах, «погладить» белье рубелем и каталкой, полистать старые учебники, помахать казачьей плеткой и т.д.

— проектно-исследовательская: проектно-исследовательская технология является ведущей и результативной в работе нашего школьного музея. Она заставляет ребят мыслить, учит анализировать, работать с дополнительным материалом, учит работать в команде, что непосредственно готовит детей к взрослой жизни и способствует развитию метапредметных компетенций учащихся. Учащиеся сами планируют свой путь поиска, учатся работать с различными источниками, исследуют проблему, создают непосредственно творческий проект, используя полученные данные, приводят необходимые аргументы в доказательство своей точки зрения;

-игровая технология: соревновательный момент и погружение в историю организовано в форме игры;

-информационные технологии;

— технология критического мышления;

— эвристический метод работы;

-диалоговая технология;

— технология сотрудничества и коллективно-творческого дела.

Формы и способы организации деятельности на занятии: групповая работа в команде, работа в паре с родителями.

Ход мероприятия

Звучит песня Непоседы «Мы дети твои, Россия» (http://zaycev.net/pages/29582/2958255.shtml).

— Приветствие гостей музея. Любой музей – это культурное учреждение, в котором действуют собственные правила этикета. Как правильно вести себя во время экскурсии, для того чтобы не показаться человеком невоспитанным и невежественным? Предлагаем вашему вниманию универсальные правила поведения в музее, соблюдать которые уместно в любом храме искусства, которые изложил С.Михалков:

Приди в музей и насладись,

В нем столько важных есть вещей!

Душой к искусству прикоснись,

Зови в музей родных, друзей!

Открой же сердце красоте,

Прекрасен каждый экспонат!

Поймут искусство только те,

Кто красоту увидеть рад!

Пройдет и сто, и двести лет,

И триста лет пройдет,

Но каждый снимок и портрет,

Любую вещь, любой предмет,

Здесь сохранит народ.

— Какие правила поведения в музее можете добавить вы? Повторение правил поведения в музее: (перед походом в музей необходимо выключить звук телефона, вести себя скромно, культурно, не трогать экспонаты руками, слушать, стоять полукругом, не мешать экскурсоводу, не трогать ограждения, делать фото с разрешения).

— Зачем создают музеи?

— Как вы думаете, что будет храниться в музеях чрез 40-50 лет?

— А сейчас что храниться в музеях?

Участникам мероприятия отправляются на экскурсию по основной экспозиции музея, где ребята отвечают на вопросы интеллектуальной викторины, по описанию находят музейные экспонаты, отгадывают загадки и раскрывают секреты музея. В работе детям помогает Совет мудрецов, в который входят родители.

— Сейчас я прошу вас вместе со своими родителями пройти по музею, рассмотреть внимательно все экспозиции и предметы в музее. Потому что затем мы будем играть с вами в игру. Я буду загадывать вам предмет, описывая его, а ваша задача отгадать его, найти в музее и показать. Кто отгадывает, тот получает жетон за правильный ответ.

В жюри – Совет мудрых ( родители, бабушки, дедушки) можно обратиться за помощью и разъяснениям появившихся вопросов по ходу игры.

Вопросы-задания для экскурсии-игры:

1

С ними ходили в лес по ягоды — за малиной, земляникой, ежевикой, брусникой, черникой. Так было раньше, в наше время они перешли в разряд сувениров, хотя и не утратили своего прежнего назначения (туес берестяной)

2) Сосуд для сыпучих или твердых продуктов из дерева. Людей, которые их делали, называли бондари. У них одно дно. Изготовить его опытному мастеру не составляет особого труда. Соединенные вместе и стянутые обручами деревянные боковики образуют основу изделия. Обручей два: один сверху, другой — снизу. В них держали зерно и муку, а в погребе — различные соления и квашения. (Бочонок деревянный выдолбленный с железными обручами)

3

4) Глиняный сосуд для молока, а также другой жидкости – кваса, домашнего пива, простокваши. Из глины делали, потому что глина была общедоступна, пластична как материал, и становилась жаропрочной после обжига. По свидетельству археологов была известна ещё 11 веков назад. Она однотонная — от светло-кремового, до красно-коричневого и почти черного цвета. Имеет зауженное горлышко (крынка, кувшин)

5) Иногда их шили своими руками для своих детей, так же ка и эту.

В древности им приписывались различные волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю. С одной можно играть, другая имеет магическое значение, участвует в народном обряде. А третья используется как средство общения.

Готовую укладывали в колыбель, где она дожидалась рождения ребенка, оберегая это место от недобрых взглядов и злых духов. Люди верили, что она оберегает сон и спокойствие ребенка, и поэтому она всегда была рядом с ним и во сне, и в играх.

Многие передавались от матери к дочке, а дальше внучке и правнучке.

Девочки-подростки делали таких себе, младшим сестренкам и братишкам, одевали их по своему вкусу.

Делали их из мягких хлопчатобумажных и льняных тряпочек, а также использовали и природные материалы: дерево, лыко (мочало), камыш, трава и т.д. (кукла тряпичная)

6

7) приспособление для прядения — палка или доска, часто укрепленные в подставке (донце), на которую привязывают пряжу (кудель) — символ женского начала и оберег от нечистой силы. Гребень (льночесалка) применялся для чесания трёпаного льна и конопли, а также вымытой шерсти (Прялка деревянная)

!! В полной методической разработке представлен полный перечень, разработанных для игры заданий. Основная тематика вопросов-заданий: предметы быта семьи XIX и XXвв.

Подсчитываются результаты (количество жетонов). Выявление победителей «знатоков краеведения».

2 часть экскурсии-игры «История рядом»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

(полученные задания выполняются совместно с родителями)

(Задание зависит от возрастной группы присутствующей на игре)

|

Группа дошкольного образования |

1-2 класс |

3 класс |

4 класс |

|

Вылепить из пластилина тот, предмет который вам больше всего понравился, запомнился. Подготовить небольшой рассказ о нем. |

Создание групповой аппликации-коллажа (формат А2) на тему «Нам не нужна война» (заранее заготовлены иллюстрации-шаблоны: танки, самолеты. Солнце, деревья, голуби, вечный огонь и т.д.) |

(Обучающимся заранее сообщается о необходимости прийти с блокнотами) Задание: придумать вопрос-загадку о предмете в музее. |

Создание и реализация проекта – оформление двери (окна) музея – нанесения на нее созданного группового изображения красками «Эта Великая Победа!!!» |

Подведение итогов мероприятия. Рефлексия. В заключении игры звучит песня группы Непоседы , которую исполняют все вместе «Я, ты, он, она — вместе целая страна» http://zaycev.net/pages/29582/2958255.shtml

Полученные результаты:

— расширение и углубление знаний по истории семейного быта и формирование духовных ценностей в поликультурной среде у подрастающего поколения;

— развитие у учащихся навыков самостоятельной поисковой научно-исследовательской работы, приобретение учащимися новых компетенций;

— прививание первоначальных навыков проектной, экскурсионной и оформительской работы.

— проведение на базе музея мероприятия, тематического занятия с использованием экспонатов музея.

— сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения;

— проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, музейных связей с историей семьи, семейных ценностей и традиций;

— расширение социальных связей школы: школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, является связующей нитью между школой и семьей.

— Академик Д.С. Лихачёв говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит памяти о них… — значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, — значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, — он, как правило, равнодушен к своей стране».

Использованные источники:

Свободная интернет-энциклопедия Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki

Игра-путешествие для 5-7 классов https://infourok.ru/muzeynaya-igra-kvest-uvlekatelniy-mir-muzeya-igraputeshestvie-dlya-klassov-2210421.html

Виртуальный музей МБОУ Николаевской СОШ http://museum.s-nikol-tat.edusite.ru/

Музыкальный портал Зайцев.Нет. http://zaycev.net/pages/29582/2958255.shtml

- 8 января 2016

Конкурс «Моя педагогическая инициатива – 2015»

Номинация «Внеурочная деятельность и дополнительное образование в период детства»

Представляю сценарий проведения мероприятия в музее образовательного учреждения. Данное мероприятие рассчитано на детскую аудиторию младшего школьного возраста. Сценарий данного мероприятия можно использоваться на уроках истории, ИКН и классных часах.

Цель мероприятия: воспитание обучающихся в духе любви к родному краю, к его истории, культуре, быту, языку, расширение знаний об Отечестве, о своей малой родине.

Задачи:

- ознакомить учащихся с историей, бытом, традиционной культурой края;

- укрепить связи между поколениями;

- воспитание уважительного отношения к своему народу, его традициям;

- формирование научно-исследовательского мировоззрения;

- шире использовать возможности музея в учебно-воспитательном процессе.

Средства обучения: указка, загадки для закрепления изученного материала.

1. Организационный момент: активизация внимания; мотивация воспитанников.

2. Подготовительный момент: сообщение темы и цели занятия.

3. Основной этап: усвоение нового материала (ЗУН или действий), закрепление материала, его систематизация.

4. Итоговый момент: оценка успешности в достижении задач занятия (как работали, что узнали, чем овладели).

5. Информационный момент: определение перспектив следующего занятия, домашнее задание.

Ход занятия

1. Организационный момент

– Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие назад в прошлое. Давайте все вместе закроем глаза. Раз, два, три – в прошлое двери отвори! (Ребята закрывают глаза, в этот момент педагог открывает двери музея).

2. Подготовительный момент

– Ребята, посмотрите вокруг, как вы думаете, куда мы с вами попали? Правильно, мы с вами очутились в старой русской избе. Здесь имеются различные предметы интерьера и быта того времени, когда жили наши предки.

– Мы с вами познакомимся с жизнью и традициями нашего народа, для того чтобы воспитать в себе любовь к родному краю, к его истории, культуре, быту, языку, а так же расширить свои знаний об Отечестве, о своей малой родине.

3. Основной этап

– Добро пожаловать в старинную деревенскую избу. Здесь перед собой можно увидеть различные предметы домашнего обихода. А именно: стол, лавка, «русская печь», сундук, детская люлька и т.д. каждый предмет, каждая вещь много значила для хозяина. Еще в избе, в так называемом «красном» углу находилась икона. Икона на Руси во все времена считалась оберегом от пожара. Все эти и многие другие предметы быта помогут нам сегодня узнать о жизни русских крестьян в старину, познакомят с убранством изб и орудиями труда.

– Ребята, посмотрите, в этой избе живет бабушка (с имитированной печи слезает бабушка). Она встает раньше всех, за несколько часов до рассвета, одевается, зажигает лампаду у образов (так в старину называли иконы) и после этого будила остальных домочадцев (по ходу рассказа педагога бабушка производит эти действия). На ней лежало много обязанностей: она должна была трудиться, показывая всем пример, а ложилась, конечно, позже всех.

Бабушка обращает внимание на детей.

Бабушка: Здравствуйте, ребятишки! Откуда вы такие взялись?

Педагог: Здравствуй, бабушка, мы прибыли из будущего, что бы увидеть прошлое. На тебя посмотреть, да себя показать. Расскажи, бабушка, как ты со всем своим хозяйством справляешься?

Бабушка: Внуки помогают мне управляться с огромным домашним хозяйством. Так, к примеру, наколоть дров, затопить печь, принести воды.

– А как вы думаете, откуда носим воду? (Дети хором отвечают). Правильно. Воду носили с реки, озера или с колодца. Но с дальнего расстояния в руках два ведра нести очень тяжело, вот по этому люди использовали коромысло (показывает коромысло).

– Ну, вот воды наносили, стали щи варить да хлеб печь. Затопили печь. А когда прогорят дрова, нужна кочерга (показывает кочергу).

– Знаете для чего? Отгадайте загадку: «Полная конюшня красных коров, черная зайдет, всех выгонит» (угли и кочерга). Кочерга нужна была для мешания углей.

Педагог: А в чем щи варили?

Бабушка: Конечно же, в чугуне (показывает чугун). А для того, чтобы чугун поставить в печь необходим один предмет. Какой? А попробуйте сами отгадать. Вот вам загадка «Рогат, да не бык, хватает, да не сыт» (ухват). Правильно, ребята, это ухват (показывает). Теперь пришло время тесто месить да булочки скатать.

Педагог: А как же их в печь-то положить, чтобы не обжечься?

Бабушка: На специальной лопате.

Педагог: А как называлась посуда?

Бабушка: Плошки, ложки (показывает).

Педагог: А из чего печете хлеб?

Бабушка: Вот вам, ребята, загадка: «брат брата трет, белая кровь течет». Что это? Правильно, мука. Какие вы молодцы! Но чтобы испечь хлеб, нужно первоначально муку просеять. Как вы думаете, что для этого нужно взять? Отгадайте загадку «Сотни глаз, а сам слепой, засорил глаза мукой». Ну, конечно, это сито! (показывает).

Педагог: Где берете муку?

Бабушка: Все просто. Мука получается в результате молки пшеницы, а пшеница выращивается в поле, которое предварительно пашут. Понятно?

Педагог: Да, ребята, это тяжелый труд, ведь вспахать поле нелегкое дело. Бабушка, а чем вы землю пашете?

Бабушка: Для пахоты специальное приспособление – соха (показывает). Соха – орудие легкое, так как из железа изготовлены только сошники. Для необходимой глубины вспашки нужно было с силой налегать на нее. Так что нам, простым крестьянам, нелегко достается каравай хлеба.

Педагог: Бабушка, а расскажи-ка нам с ребятами, как вы сеяли пшеницу?

Бабушка: В такое лукошко (показывает) насыпали зерно и вручную разбрасывали его по пашне.

Педагог: А чем убираете урожай?

Бабушка: Для начала отгадайте загадку: «согнута в дугу, летом на лугу – зимой на крюку». Да, действительно – это коса (показывает). Наши мужчины косой косили пшеницу и заготавливали сено на зиму. А женщины и девушки жали пшеницу. Как вы думаете, чем? Ну, конечно, серпом (показывает серп). А зерна из колосков доставали цепом (показывает цеп).

Педагог: Ну, ребята, теперь вы знаете, как сеяли пшеницу и собирали урожай. Бабушка, а в чем еще тебе помогают внуки?

Бабушка: Помогают мне мои внуки и в таком нелегком ремесле как ткачество. Долгий путь проходило крохотное льняное семечко до того, как рубашкой станет. Сначала его в землю сеяли. Зацветал лен красивыми голубыми цветами, а когда цветы превращались в маленькие коробочки, лен убирали. Коробочки отсекали и из них получали льняное масло. Сами стебли в речке топили и еще камнем сверху наваливали, чтобы не всплыли. Недели через две вытаскивали лен из речки, просушивали, а уж потом его трепали зубчатой дощечкой, которая называется рубель (показывает рубель), или мяли пестом в ступе (показывает ступу) так, что от бедного льна летела кострика (отбросы) во все стороны. Затем вычесывали деревянным гребнем (показывает гребень). В результате получалась куделька, которую привязывали к прялке (показывает прялку).

– Ребята, как вы думаете, при помощи какого предмета пряли льняные нити? Вот загадка: «Чем больше я кручусь, тем толще становлюсь». Молодцы! Правильно – это веретено (показывает).

Педагог: Как вы стираете и гладите белье?

Бабушка: Все довольно просто. Валек для стирки белья (показывает) использовали так: женщина мочит белье в речке, кладет его на доски плота и несколько раз бьет по нему вальком, окунает белье и снова бьет. Таким способом она выбивала грязь и мыло из белья.

Есть еще и деревянный валек для глажения белья (показывает). Белье наматывают на палку и этим вальком делали катательные движения по столу. Это очень большая нагрузка для женских рук. При помощи этого валика можно сделать одежду удобной для носки.

Педагог: Что это такое? (показывает на стол).

Бабушка: Так это ж самовар! Он всегда стоит посередине стола, угощая всех домочадцев вкусным, горячим чаем, при этом важно кряхтит и пыхтит.

Педагог: Бабушка, нас с ребятами интересует, как развлекаются твои внуки? Вот у нас там, в будущем, есть много видов развлечения. Например, телевизор, кинотеатр, театр, компьютер с выходом в интернет, а у вас?

Бабушка: Да, странные какие слова-то … непонятные. У нас все проще. Зимой молодые девицы устраивают вечерние посиделки. Они собираются вместе, чтобы рукодельничать. Приходят и парни: пляшут, развлекают рукодельниц. Девицы надевают красивые сарафаны, повязывают на голову ленты. Парни надевают вышитые рубахи.

Педагог: Так ведь вечером темно, как рукодельничать?

Бабушка: Доставали из печки березовое или осиновое полено и расщепляли его на тонкие палочки, которые называются лучинами (показывает лучину). Их вкладывают в светец (показывает) и зажигали. Вот так изба и освещалась, а на пол ставили таз или чугун с водой, или корыто с песком. Ребята, как вы думаете для чего? Чтобы огарки не падали с лучины на пол.

Педагог: А кроме развлечений, что они делали на этих посиделках?

Бабушка: Девицы вышивают, прядут, ткут, а парни плетут лапти да корзинки, вьют веревки, подшивают валенки.

Педагог: Вот видите, ребята, как в старину отдыхали с пользой, и работали в удовольствие. Ну что, пора прощаться.

Бабушка: Куда ж это вы?

Педагог: Назад в будущее. Спасибо за гостеприимство. Нам с ребятами было очень приятно так много узнать для себя нового и интересного.

Бабушка: Спасибо вам за теплые слова. Прощайте! (Ребята благодарят бабушку за рассказ, прощаются с ней)

Педагог: Ну что, ребята, пора назад, закрываем глаза, раз, два, три назад в будущее нас перенеси.

Дети закрывают глаза, в это время педагог закрывает шторкой уголок русской избы.

– Ну, вот мы с вами вернулись в наше время. Понравилось ли вам путешествие? Вы сегодня узнали много нового о жизни крестьян из старых русских деревень. Познакомились с жизнью и бытом старинной русской избы. Много было в избе вещей и что не предмет- то целая история.

– Все ли вы запомнили? Давайте проверим. Я буду читать загадки, а вы отвечайте. Сейчас посмотрим, какие вы не сообразительные.

- Два брата видятся, а вместе не соберутся (пол и потолок);

- Чего из избы не вытащишь? (печь);

- Черный конь прыгает в огонь (кочерга);

- Кривой бельмес под горшок полез (ухват);

- Под одной шляпой четыре брата стоят (стол);

- Самая распространенная на Руси обувь (лапти);

- Без чего не возможен обед на Руси (без хлеба);

- Тонкая длинная щепка от сухого полена для освещения избы (лучина);

- Светлая парадная комната в доме (горница).

– Молодцы, ребята! С заданием справились.

4. Итоговый момент

– Сегодня мы с вами изучили жизнь и быт старинной русской избы. Познакомились с историей, бытом, традиционной культурой русского народа, тем самым укрепили связи между поколениями, а так же стали уважительно относиться к своему народу, его традициям.

Автор: Буйлова Елена Николаевна, методист МБУДО «Юринский дом детского творчества», пгт. Юрино Юринского района Республики Марий Эл.

, чтобы вы могли оставить свой комментарий.